Zusammenfassung

Der Beitrag stellt in aller Kürze das Konzept der psychologischen Sicherheit vor, wie es v. a. von Amy C. Edmondson ausgearbeitet worden ist. Mit Edmondson wird argumentiert, dass psychologische Sicherheit eindeutig positive und nachhaltige Auswirkungen auf die Organisationskultur entfaltet. So werden Mitarbeiter*innen in einer psychologisch sicheren Organisation angehalten, sich aktiv in die Gestaltung der Arbeitsprozesse einzubringen, um dadurch v. a. die sog. „Epidemie des Schweigens“ zu bekämpfen. In der Praxis gelingt dies primär dadurch, dass eine Entstigmatisierung von Fehlern und Scheitern stattfindet. Anstatt eine Kultur der Schuldzuweisung zu fördern, nehmen psychologisch sichere Organisationen Fehler und Scheitern als Chancen für organisationale Lernerfahrungen wahr. In der Folge entsteht eine positive Fehlerkultur, die am Ende zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Organisation und ihrer Mitarbeiter*innen beiträgt.

Abstract

This article briefly introduces the concept of psychological safety as primarily conceptualised by Amy C. Edmondson. With Edmondson it is argued that psychological safety clearly has a positive and lasting impact on organisational culture. In a psychologically safe organisation employees are encouraged to actively participate in the design of work processes to overcome the so-called “epidemic of silence”. In practice, this is primarily achieved by destigmatising mistakes and failure. Instead of promoting a culture of blaming, psychologically safe organisations perceive mistakes and failure as opportunities for organisational learning experiences. As a result, a positive culture of mistakes is created which in the end contributes to the continuous development of the organisation and its people.

1 Projekt Aristoteles

2012 begann Google ein zweijähriges Projekt mit dem Namen Aristoteles, in dessen Rahmen untersucht werden sollte, welche Faktoren sich tatsächlich in welchem Umfang auf die Leistungsfähigkeit von Teams auswirken. Über 180 Google-Teams aus dem gesamten Spektrum des Unternehmens wurden dazu untersucht und mehr als 200 Interviews durchgeführt. Das Forschungsteam sichtete zudem die Forschungsliteratur der vergangenen 50 Jahre.[1] Am Ende stellte sich heraus, dass es für herausragende Teamleistungen weniger wichtig ist, wer Mitglied des Teams ist, sondern dass es eher darauf ankommt, wie das Team zusammenarbeitet. Konkret wurden 5 Schlüsselfaktoren identifiziert, deren Wirksamkeit durch die gesammelten Daten schlüssig nachvollzogen werden konnte:

„1. Psychological safety: Can we take risks on this team without feeling insecure or embarrassed?

2. Dependability: Can we count on each other to do high quality work on time?

3. Structure & clarity: Are goals, roles, and execution plans on our team clear?

4. Meaning of work: Are we working on something that is personally important for each of us?

5. Impact of work: Do we fundamentally believe that the work we’re doing matters?“[2]

Julia Rozovsky, eine der Projektverantwortlichen, macht dabei deutlich, dass psychologische Sicherheit der mit Abstand wichtigste Faktor in der Liste sei, da es die Grundlage für die anderen 4 Faktoren bilde. In anderen Studien zum Themenbereich psychologische Sicherheit konnten diese Ergebnisse nicht nur bestätigt, sondern um weitere zentrale Felder ergänzt werden: So kann es inzwischen als gesichert gelten, dass psychologische Sicherheit nachhaltige, positive Auswirkungen auf das individuelle wie gruppenspezifische Lernverhalten, die Einstellungen, die Aufgabenperformanz, das „Work Engagement“ sowie das grundsätzliche (Sozial-)Verhalten von Arbeitnehmer*innen in einer Organisation hat. In diesem Sinne ist psychologische Sicherheit ein zentraler Baustein, um Kreativität, Innovativität, Resilienz und Motivation in einer Organisation zu fördern und diese dadurch für die Herausforderungen einer komplexen, unsicheren, volatilen Welt des 21. Jahrhunderts zu wappnen.[3]

2 Psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz – Grundlagen des Konzepts

Während die Ergebnisse des Projekts Aristoteles’ die Aufmerksamkeit auf das Phänomen der psychologischen Sicherheit gelenkt haben, ist es vor allem den Studien von Amy C. Edmondson zu verdanken, dass das Konzept inzwischen breit erforscht und als notwendiger Bestandteil moderner Organisationen anerkannt ist.[4] Eine grundlegende Definition für psychologische Sicherheit hat Edmondson zuletzt in einem Interview aus dem Jahr 2023 formuliert: „Team psychological safety is a shared belief held by members of a team that it’s OK to take risks, to express their ideas and concerns, to speak up with questions, and to admit mistakes – all without fear of negative consequences.“[5]

Primär ist vor dem Hintergrund dieser Definition herauszustellen, dass es sich bei psychologischer Sicherheit bzw. dem Fehlen derselben nicht um ein individuelles Phänomen handelt, es also auch nicht mit Vertrauen gleichgesetzt werden kann.[6] Die Studien von Edmondson und anderen haben dagegen sehr deutlich gezeigt, dass psychologische Sicherheit ein Gruppen- bzw. Teamphänomen ist. Im bereits erwähnten Interview hat sie das sehr klar formuliert: „This is a group level phenomenon – it shapes the learning behavior of the group and in turn affects team performance and therefore organizational performance.“[7]

Ein zweiter, wichtiger Aspekt im Verständnis von psychologischer Sicherheit betrifft die Abhängigkeit des Phänomens von der jeweils vorherrschenden Organisationskultur. Entscheidend ist dieser Zusammenhang, weil erst mit dem Aufstieg der Informations- und Wissensgesellschaft seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Organisationskultur wichtig wurde, die auf leistungsfähige Teamarbeit, Kreativität, Innovativität etc. angewiesen ist, um erfolgreich sein zu können. Das bis dato vorherrschende Paradigma des „Scientific Management“ nach Fredrick Winslow Taylor (1856–1915) hatte sich vor dem Hintergrund einer vorwiegend güterproduzierenden Industrie entwickelt, in deren Rahmen die monotone, repetitive Arbeit überwiegte. Diese Arbeit konnte i. d. R. gut unterteilt und separiert werden, so dass sie von einer Einzelperson ggf. nach Anleitung erfolgreich bewältigt werden konnte.[8] In einem derartigen Umfeld spielte psychologische Sicherheit keine besondere Rolle; Fehler waren eindeutig negativ konnotiert; Autoritäten gesetzt – und von Mitarbeitenden wurde keinerlei Engagement über die konkrete Tätigkeit hinaus erwartet.

Der Taylorismus hat eine ganze Reihe von Entwicklungen und Ansichten befördert, die in der heutigen Arbeitswelt zunehmend zu Problemen führen.[9] Im Hinblick auf das Thema der psychologischen Sicherheit stellt Edmondson allerdings insbesondere zwei Problemkomplexe heraus: 1) Ein stark ausgeprägtes, hierarchisches Denken und das damit einhergehende, fehlende Hinterfragen von Autoritäten, 2) die von Edmondson so genannte „Epidemie des Schweigens“ und das psychologisch damit verbundene Phänomen der Abwertung der Zukunft im Sinne einer häufig unbewussten Risikoabschätzung zugunsten der unmittelbaren Gegenwart.[10] Im Arbeitsalltag bedeutet dies, dass Menschen es oftmals vorziehen, sich in spezifischen Situationen im Zweifelsfall nicht zu äußern, weil sie entweder Angst vor einer demütigenden oder verletzenden Erwiderung („dumm“, „inkompetent“, „lächerlich“ etc.) oder das Gefühl haben, sich tatsächlich nicht äußern zu können, weil der eigene Beitrag z. B. das Lieblingsprojekt oder eine Entscheidung der anwesenden Führungskraft kritisieren würde. Interessanterweise gibt es Indizien dafür, dass Mitarbeitende nicht nur potenziell „beschämende“ bzw. „beängstigende“ Themen zurückhalten, sondern auch Ideen für Verbesserungen.[11]

Unter den Bedingungen der gegenwärtigen „VUKA-Welt“ (s. Tab. 1) haben sich die Anforderungen an Organisationen und Arbeitnehmer*innen jedoch fundamental gewandelt. Die Wissensarbeit dominiert inzwischen in vielen Gesellschaften das Arbeitsleben und mit ihr werden neue Kompetenzen zur Bearbeitung vorwiegend komplexer Probleme und Herausforderungen wichtig.[12] Erfolgreiches Arbeiten hängt heutzutage in viel größerem Umfang als zu Hochzeiten des Taylorismus von der Fähigkeit der Organisationen ab, Teamarbeit und Kollaboration effektiv und effizient zu organisieren, Kreativität, kritisches, proaktives und unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern, Resilienz zu stärken, Kommunikation sinnvoll und zielgerichtet zu strukturieren und organisationsweite Lernprozesse sowie damit zusammenhängend eine positive Fehlerkultur zu etablieren. Wie Amy Edmondson argumentiert, ist ein psychologisch sicheres Arbeitsumfeld die Grundvoraussetzung, um all diese Punkte in einer Organisation nachhaltig zu verankern. Um ein derart psychologisch sicheres Umfeld zu kreieren, ist es notwendig, an vier Kernprinzipien zu arbeiten: 1.) Aufrichtigkeit, 2.) Verletzlichkeit, 3.) Kommunikation und 4.) Informationsfluss.

VUKA

|

Volatilität (Unberechenbarkeit) Informationen über Ereignisse sind zwar vorhanden, es ist aber aus den bestehenden Informationen nicht eindeutig ableitbar, was nach einem Ereignis passiert. Das Eintreten der Folge A ist ebenso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie B oder C. Das kann im Organisationskontext bedeuten, dass Karrieren nicht mehr planbar sind und es zu schnellen Veränderungen von Berufsbildern und Funktionen kommt. Eine mögliche Strategie für die Arbeitswelt, um hier gegenzusteuern, wäre die Bildung von Szenarien und der Aufbau von Ressourcen zur Vorbereitung auf diese Szenarien.[13] |

Unsicherheit Mit Unsicherheit ist ein zunehmender Mangel an Vorhersehbarkeit und Voraussagbarkeit gemeint. Überkommene Regeln, Gesetzmäßigkeiten und Erkenntnisse gelten plötzlich nicht mehr. Dies kann sowohl die Chance disruptiver Ereignisse erhöhen,[14] als auch eine Abkehr von klassischen Karrierewegen meinen (z. B. „Downshifting“).[15] Ein Ansatz in der Arbeitswelt wäre hier, das Sammeln, Auswerten und Teilen von Informationen zu verbessern und zu beschleunigen. |

|

Komplexität Eine Situation besteht aus vielen, miteinander verbundenen oder interagierenden Teilen und Variablen. Allerdings sieht bzw. realisiert der Mensch immer nur einen Teil davon; das Ausmaß der Informationen kann Einzelne zudem überfordern. Für die Praxis bedeutet dies, möglichst viele unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen einzubeziehen, um möglichst viele relevante Informationen und Verbindungen zu erfassen. Organisationen reagieren darauf, indem sie zunehmend nach „Talenten“ suchen, anstatt nach speziell qualifizierten Arbeitnehmer*innen.[16] |

Ambiguität Ambiguität beschreibt einen Zustand, in dem einfache Kausalbeziehungen nicht mehr existieren. Im Gegenteil, es bestehen Widersprüche in den Ansichten oder Aussagen, die alle als legitim und plausibel ansehen. Eine Reduzierung dieser Komplexität auf eine einzige „Wahrheit“ ist nicht mehr möglich. Für den Arbeitskontext bedeutet dies auch, dass es keine eindeutigen Lösungen mehr gibt, sondern Probleme in ihrer Komplexität akzeptiert werden müssen. Ein Bearbeiten dieser Probleme kann nur noch durch Experimentieren und Testen erfolgen. |

2.1 Aufrichtigkeit

Aufrichtigkeit klingt im ersten Moment wie ein antiquierter und völlig deplatzierter Begriff im 21. Jahrhundert. Amy Edmondson stellt aber heraus, wie wichtig eine aufrichtige Kommunikation innerhalb von Organisationen ist. Aufrichtigkeit hat hier mindestens zwei Dimensionen: 1.) Ganz grundsätzlich wendet sich diese Aufrichtigkeit gegen das Problem der ‚Gegenwartspräferenz‘ bzw. des sozialen Konformismusʼ und des eigenen Egos. Beides wird in klassisch hierarchischen Organisationen gefördert und ist dadurch vielen Arbeitnehmer*innen quasi eine zweite Natur geworden.[17] 2.) Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass Aufrichtigkeit im Sinne eines ehrlichen, konstruktiven Feedbacks immer darauf zielt, die Sache zu verbessern, anstatt sich gegen eine Person zu richten oder das eigene Ego zu profilieren. Aufrichtigkeit meint somit immer auch eine wertschätzende Kommunikation. Gleichsam bleibt es auf individueller Ebene ebenfalls wichtig zu lernen, wie man sinnvoll und produktiv mit Kritik an der eigenen Arbeit, Idee etc. umgeht.[18]

Wie Aufrichtigkeit in der Praxis gelebt werden kann, demonstriert Edmondson u. a. am Beispiel der Firma Pixar.[19] Pixar hat mit dem sog. „Braintrust“ eine Form der kollegialen Beratung bzw. des kollegialen Feedbacks etabliert, wie sie in vielen, eher agil arbeitenden Organisationen inzwischen vorkommt.[20] Hintergrund der Gründung des Braintrusts bei Pixar war die drohende Gefahr, dass die Produktion des Films Toy Story 2 grandios scheitern könnte. Im Grunde handelt es sich beim Braintrust um eine kleine Gruppe von Personen, die sich in einem bestimmten Rhythmus trifft, um mit dem Regisseur eines gerade in der Produktion befindlichen Films zu sprechen und ihm aufrichtiges Feedback zu geben. Die Personengruppe schaut sich eine frühe Fassung des Films an, dann gehen alle zusammen Mittagessen und der Regisseur erhält Feedback. Für die Gespräche hat Pixar ein paar Regeln festgelegt, die die Aufrichtigkeit der Konversation unterstützen sollen: So muss das Feedback konstruktiv sein und sich auf das Projekt und nicht die Person beziehen. Der Regisseur darf sich nicht verteidigen oder die Kritik persönlich nehmen. Die Kommentare sind Empfehlungen, keine Anweisungen. Innerhalb der Gruppe gibt es keine formale Hierarchie. Am Ende muss allein der Regisseur entscheiden, was er oder sie mit den Kommentaren anfängt. Das Feedback soll zudem nicht primär dem Aufdecken von Fehlern dienen, sondern aus „Empathie kommen“[21]. Im Braintrust soll eine wohlwollende Atmosphäre vorherrschen, man will helfen, das Endprodukt besser zu machen. In diesem Sinne ist kein Platz für die Profilierung des eigenen Egos im Braintrust. Um dies zu verhindern, hilft es sicherlich auch, dass die Mitglieder des Braintrusts früher oder später i. d. R. ebenfalls Teil des Beratungsprozesses sein können.

2.2 Verletzlichkeit

Mit dem Thema Verletzlichkeit ist ein sensibler Bereich angesprochen, der durchaus zu Missverständnissen führt. Grundsätzlich ist damit das Ablegen der „sozialen Maske“ (Laloux), also das Durchbrechen des oben beschriebenen sozialkonformen Verhaltens im Arbeitskontext gemeint. Das Ziel ist die Herstellung eines sicheren Gefühls, durch das es Arbeitnehmer*innen erleichtert wird, Fehler, fehlendes Wissen, Schwächen und Unsicherheiten offen einzugestehen und zu kommunizieren.[22] Auch wenn es auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheinen mag, haben die Studien von Edmondson und anderen sehr nachdrücklich aufgezeigt, dass ein derartiges Verhalten deutliche Vorteile für Mitarbeiter*innen und Organisationen hat, weil dadurch nicht nur Fehlentwicklungen, Prozesse und Abläufe schneller korrigiert werden können, sondern auch die Grundlage für individuelle und organisationale Lernprozesse gelegt wird. Kurz gesagt, sind Teams erfolgreicher und leistungsfähiger, wenn sie offen über Probleme, Schwächen und Fehler kommunizieren.[23]

Die Herstellung eines solchen sicheren Gefühls ist freilich schwierig, weil es eine Arbeit an der Organisationskultur erfordert. Insbesondere sind hier die Führungskräfte einer Organisation angesprochen, die die Verletzlichkeit nicht nur organisationsweit fördern, sondern auch selbst vorleben müssen. Diese Anforderung verändert allerdings das klassische Rollenbild von Führungskräften, wie es aus den Zeiten des Taylorismus tradiert worden ist. Eine Führungskraft, die ein psychologisch sicheres Umfeld kreieren möchte, kann nicht mehr die allwissende, makellose, nichthinterfragbare, unnahbare Autorität sein, die Angestellten Anweisungen gibt. Stattdessen tauchen in den Diskussionen um die neuen Anforderungen immer wieder Begriffe wie „Demut“ und „Bescheidenheit“ auf und das Rollenverständnis wird eher mit einem Coach verglichen.[24] Richard Sheridan, CEO von Menlo Innovations, schrieb dazu: „The hardest part of leadership is remembering that you are just as fallible as anyone else in the organization.“[25]

Für Amy Edmondson stehen insbesondere das „demütige Zuhören“, die „situationsbezogene Demut“ und das Zurücknehmen der eigenen Persönlichkeit im Vordergrund. Damit ist vor allem das Eingeständnis der Führungskraft gemeint, dass sie nicht alle Antworten kennt – und dies auch offen kommuniziert. Als Folge würde eine Führungskraft, der an psychologischer Sicherheit gelegen ist, damit beginnen, offene, interessierte Nachfragen an die Mitarbeiter*innen zu richten, um diese einerseits aus deren Schweigen herauszuholen und sie andererseits aktiv in die Gestaltung der Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen.[26] Wie Richard Sheridan anmerkt, kann dieses Einbeziehen auch bedeuten, dass man als Führungskraft beginnt, eigene Ideen frühzeitig mit den Mitarbeiter*innen zu teilen. Die große Herausforderung bestehe in der Folge darin, die Veränderung der ursprünglichen Idee als Konsequenz des mannigfaltigen Feedbacks auszuhalten und zu begrüßen. Obwohl die meisten Ideen durch mehr Perspektiven am Ende besser werden würden, sei es doch häufig eine Überwindung, wie Sheridan offen eingesteht, da viele Leute, er eingeschlossen, gerade aus dem Umstand, regelmäßig als die klügste Person im Raum angesehen zu werden, einen beträchtlichen Teil ihres Selbstwertgefühls zögen.[27]

Situationsbezogene Demut kann sich zudem darin manifestieren, dass eigene Fehler und Schwächen gezeigt und benannt werden. Ein sicherlich extremes Beispiel dafür ist Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater Associates, einem US-amerikanischen Hedgefonds-Unternehmen.[28] Bei Bridgewater herrscht eine Kultur der „radikalen Wahrheit und Transparenz“ vor, die sich auch auf die unmittelbare Führungsspitze des Unternehmens erstreckt. So berichtet bspw. Adam Grant über ein Meeting mit einem potenziellen Klienten, auf das Dalio offenbar schlecht vorbereitet war, sich davon aber wohl nicht abhalten ließ und trotzdem vehement die Diskussionen bestimmte. Als er daraufhin von einem Mitarbeiter eine negative Rückmeldung erhielt, verfasste er eine E-Mail an alle Teilnehmer*innen des Meetings und bat um ehrliches Feedback. Die zumeist negativen Antworten wurden in der Folge von seinem Co-CEO inklusive der vollständigen, vorangegangen E-Mail-Konversation an das gesamte Unternehmen weitergeleitet.[29] Was in anderen Unternehmen ein Kündigungsgrund sein könnte, steht bei Bridgewater für die Unternehmenskultur. Dalio und die anderen Führungskräfte bei Bridgewater zeigen damit ihre Verletzlichkeit als Führungskraft und demonstrieren der Organisation, dass sie sich von ehrlicher Kritik nicht ausnehmen und Fehler offen eingestehen.

2.3 Kommunikation – Fehler schnell und wirksam kommunizieren, Scheitern vermeiden oder nutzen

Amy Edmondson bietet in ihrer Monografie zum Thema psychologische Sicherheit keine definitorische Klärung des Verhältnisses von Fehler und Scheitern an. Dass sie freilich einen Zusammenhang zwischen Fehlern und bestimmten Formen von Scheitern sieht, wird in ihren Ausführungen zu den „Archetypen des Scheiterns“ implizit deutlich, auf die in der Folge noch genauer eingegangen wird. Zum Themenkomplex der Fehler kann im Sinne der Forschung zur psychologischen Sicherheit grundsätzlich gesagt werden, dass ein Fehler immer ein nicht gewolltes Ergebnis ist. Nach Tom Geraghty können zwei Kategorien von Fehlern unterschieden werden: Ein „Unterlassungsfehler“ entsteht aus dem Umstand, dass eine Aufgabe nicht ausgeführt wird. Ein „Ausführungsfehler“ dagegen entsteht, wenn eine Aufgabe nicht korrekt ausgeführt wird. Eine Unterart dieses Fehlers ist zudem das Ausführen einer Handlung oder Aufgabe, die nicht erwünscht oder gefordert ist.[30] Wie Geraghty und Edmondson außerdem betonen, können Fehler auf zwei Arten verarbeitet werden: Entweder erfolgt eine individuelle Zuschreibung von Verantwortlichkeit, und damit verbunden eine Schuldzuweisung, oder man behandelt den Fehler als ein Symptom, von dem ausgehend das zugrundeliegende System, der Prozess oder Ablauf geprüft und ggf. korrigiert werden muss. In dieser Perspektive steht der Mensch nicht einem ‚eigentlich funktionierenden‘ System gegenüber, sondern wird vielmehr selbst als Teil des Systems angesehen.[31] Im Sinne der Forschung zu psychologischer Sicherheit sollte die organisationale Wahrnehmung und Verarbeitung von Fehlern in die zweite Richtung gelenkt werden. Wie dies gelingen kann, schildert Edmondson an zwei wesentlichen Punkten: „neue Bezugsrahmen schaffen“ und „intelligent scheitern“.

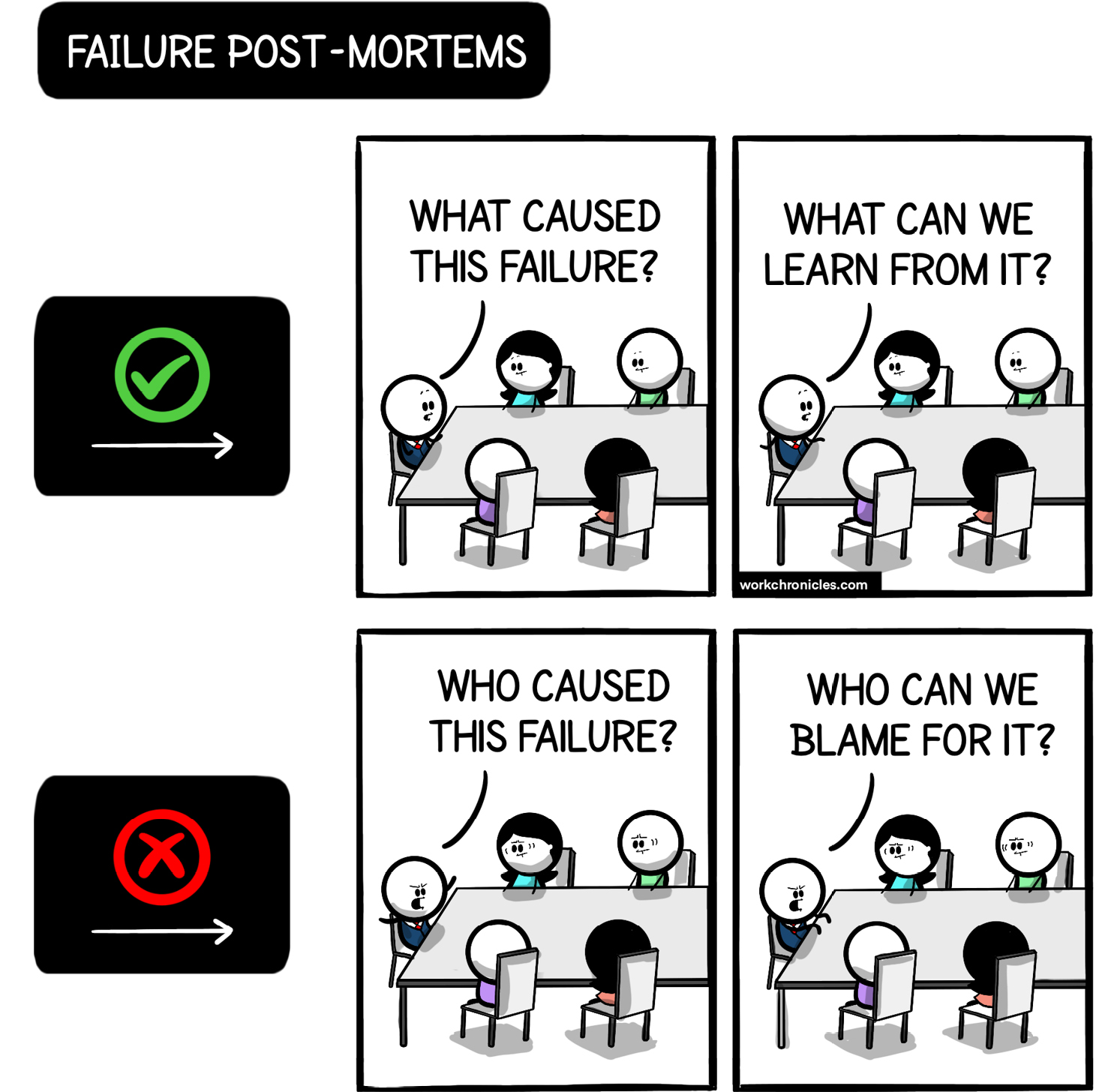

„Failure Post-Mortems“ | Abdruck genehmigt mit freundlicher Unterstützung durch Work Chronicles ©workchronicles.com

2.3.1 Neue Bezugsrahmen schaffen

Organisationen bestehen in ihrem Kern aus Kommunikation.[32] Eine gängige Definition von Organisation besagt daher, dass Organisationen „rund um ihre Aufgabe organisierte Kommunikation“ seien.[33] Angesichts dessen verwundert es nicht, dass das Thema Kommunikation in allen möglichen wiederkehrenden Konfliktfeldern innerhalb von Organisationen aufscheint. Egal, welchen Prozess oder Bereich man anschaut, am Ende wird i. d. R. ein Bezug zu Kommunikation auftreten: In der Problemursache ebenso wie in den Versuchen, das Problem zu lösen.

Vor diesem Hintergrund wird auch klarer, warum Kommunikation für die Herstellung eines psychologisch sicheren Umfelds essenziell ist. Entscheidend ist dabei freilich die Frage, wie diese Kommunikation gestaltet wird. Aus den bisherigen Ausführungen geht bereits hervor, dass Kommunikation offen (verletzlich) und ehrlich (aufrichtig) sein sollte. Für eine psychologisch sichere Organisation muss es jedoch im nächsten Schritt darum gehen, die „Epidemie des Schweigens“ grundsätzlich durch eine entsprechende Gestaltung der Rahmenbedingungen zu durchbrechen, also grundlegend mehr Kommunikation (Feedback) zu generieren, die sodann besser gelenkt und verwertet werden kann. Insbesondere auf dem Gebiet der Fehlerkultur ist dies ein anzustrebendes Ziel, da die Studien von Edmondson sehr deutlich gezeigt haben, dass Teams, die ihre Fehler häufiger kommunizieren, bessere Leistungen erbringen als Teams, in denen Fehler selten bis gar nicht kommuniziert werden. Der Grund dafür liegt darin, dass, wenn in diesen „High-Performance“-Teams Fehler schneller erkannt und kommuniziert werden, Lerneffekte schneller einsetzen können und die neuen Erfahrungswerte dann gewinnbringend inkorporiert werden. Diese Teams nutzen also die Vorteile von Feedbackschleifen, um Gruppenlernen zu fördern.[34]

Um das Ziel einer Steigerung an quantitativer und qualitativer Kommunikation zu erreichen, ist es wichtig, die grundlegende Angst vor einem Äußern in organisationalen Kontexten zu bekämpfen. Insbesondere muss im Hinblick auf eine produktive, sprich: gesunde, Fehlerkultur die vielfach vorherrschende „Kultur der Schuldzuweisung“ verändert werden. Dies gelinge nach Edmondson am besten durch eine Veränderung der Wahrnehmungs- bzw. Bezugsrahmen, in denen Phänomene wie Scheitern und Fehler für gewöhnlich in Organisationen verarbeitet werden.[35] Im Mittelpunkt dürfe nicht länger die Schuldzuweisung an Einzelne stehen, sondern vielmehr die Frage, was aus den Fehlern sinnvoll gelernt werden könne. In diesem Sinne entsteht eine Feedbackschleife, die sowohl den Mitarbeiter*innen als auch der Organisation bei der Be- und Verarbeitung von Fehlern hilft, Lernprozesse in Gang setzt und auf diese Weise dazu beiträgt, dass Fehler umstandslos, schnell und ausführlich kommuniziert werden. Dies entspricht jenem, zuletzt von Tom Geraghty aufgemachten Unterschied zwischen einer individuellen Zuschreibung von Verantwortlichkeit oder Schuld bei Fehlern und einer „symptomatischen“ Herangehensweise, nach der Menschen Teil eines Systems seien.[36] Im ersten Fall ließe sich natürlich immer behaupten, dass ein System gut funktioniere und der Fehler lediglich bei einer bestimmten Person liege. In der Perspektive des zweiten Falls verschiebt sich der Fokus auf die Prüfung des bestehenden Systems, des Prozesses oder Ablaufs, wodurch in der Folge die Gelegenheit für einen organisationalen Lerneffekt kreiert wird.[37]

Die Veränderung von Bezugsrahmen ist ein schwieriger Prozess, der viel Durchhaltevermögen seitens der Initiator*innen (i. d. R. der Führungskräfte) erfordert. Amy Edmondson schildert in ihrem Buch viele Beispiele aus der Praxis ganz unterschiedlicher Organisationen, die dennoch zeigen, dass es möglich und vor allem sinnvoll ist. Am Anfang sollte demnach immer eine aufrichtige „Einladung zur Teilnahme“ stehen. Im Beispiel eines Kinderkrankenhauses war diese Einladung der Führungskraft in eine offene, konkrete Frage eingebettet: „Ist diese Woche alles so sicher abgelaufen, wie Sie es sich für Ihre Patienten gewünscht haben?“[38] Ein ähnlicher Vorgang fand 2007 beim internationalen Bergbauunternehmen Anglo American in seinen Bergwerken in Südafrika statt. Die Zahl der Unglücksfälle hatte sich in den Jahren davor auf einem konstant hohen Niveau bewegt, wobei die teilweise tragischen Unfälle von den Führungskräften größtenteils der Nachlässigkeit oder Sorglosigkeit der Mitarbeiter*innen zugeschrieben wurden. Die Neufassung des Problems im Sinne der Frage, ob nicht eine Veränderung der bestehenden Prozesse und Systeme notwendig sei, um die aufgetretenen „Fehler“ zu beseitigen, wurde erst mit einem Wechsel in der Führung vollzogen, die hier dringenden Handlungsbedarf sah. Dafür wurden 3000 bis 4000 Mitarbeiter*innen in einem Stadion versammelt und dann in kleinere Gruppen aufgeteilt, um an der Frage zu arbeiten: „Was brauchen wir, um eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der Fürsorge und Respekt herrschen?“ Die Frage war abgeleitet von den traditionellen südafrikanischen Dorfversammlungen (Lekgotla) und lag dem Erfahrungshorizont der Mitarbeitenden näher als eine direkte Aufforderung, sich zu Sicherheitsbedenken zu äußern.[39]

Die geschilderten Beispiele stehen für eine Öffnung der Mitarbeitenden, so dass diese sich idealerweise in der Lage sehen, in der Folge ungehemmt über Fehler zu berichten. Ebenso wichtig wie dieser erste Schritt ist sodann aber auch der weitere Umgang mit den berichteten Fehlern. Hierfür haben Organisationen mit hoher psychologischer Sicherheit Strukturen und Routinen entwickelt. Im Beispiel der Kinderklinik schuf man ein multidisziplinäres Treffen aus Mitarbeitenden verschiedener Hierarchiestufen und Funktionen, die sog. fokussierte Ereignisanalyse (Focused Event Analysis – FEA). Ziel des Treffens ist die Aufarbeitung aus verschiedenen Perspektiven, um am Ende das System verbessern zu können. Wichtig in solchen Gruppendiskussionen ist zudem die Kontrolle der Gruppendynamiken. Aus den Studien von Daniel Kahnemann und anderen geht hervor, dass Gruppendiskussionen und -entscheidungen zu spezifischen Verzerrungen tendieren (v. a. Informationskaskaden und Gruppenpolarisierung).[40] In Organisationen mit hoher psychologischer Sicherheit weiß man um diese Probleme und versucht, über Formen der Entscheidungshygiene gegenzusteuern.[41] Ein Beispiel dafür illustriert Edmondson an den Meetings von Bob Pittman, dem Gründer von MTV. Pittman hatte sich angewöhnt, in Besprechungen regelmäßig zu fragen, was die Leute mit einer anderen Meinung zu dieser Idee oder jenem Thema gesagt hätten. War die Antwort, dass alle davon überzeugt seien, bat er darum, nochmal mit allen zu sprechen, da es immer irgendwo Personen mit einer anderen Sichtweise gebe.[42]

2.3.2 Archetypen des Scheiterns

Die Design-Firma IDEO geht Projekte nach dem Motto an: „Fail often to succeed sooner.“[43] In ähnlicher Weise heißt es beim Softwareentwicklungsunternehmen Menlo Innovations: „Make mistaks fastr.“[44] In beiden Fällen haben wir es mit Arbeitsfeldern zu tun, in denen die Organisationen in besonderer Weise auf den kreativen Input der Mitarbeiter*innen angewiesen sind, um innovative Produkte entwickeln zu können. Scheitern sei dabei, wie Tom Kelley von IDEO schreibt, die Kehrseite des riskanten Vorstoßes in Neuland. Aber wer kein Risiko eingehe, könne auch nicht erfolgreich sein. Daher würden wirklich „gute Unternehmen“ eine Kultur von „mini-failures“ willkommen heißen.[45]

Dieser Aspekt ist auch für Amy Edmondson essenziell für eine Kultur der psychologischen Sicherheit, der daher von Organisationen gefördert werden sollte. Sie fasst das in der Beschreibung des wirksamen und schnellen Scheiterns zusammen. Freilich sieht sie Unterschiede darin, wann und in welchen Kontexten Scheitern gut und sinnvoll sein kann. Zur Differenzierung der Problematik hat Edmondson drei „Archetypen von Scheitern“ herausgearbeitet: vermeidbares Scheitern, komplexes Scheitern und intelligentes Scheitern. Vermeidbares Scheitern meint eine Abweichung von bekannten Prozessen, so dass ungewollte Ergebnisse entstehen. Diese Form bezieht sich auf Fehler in weitgehend routinisierten Tätigkeiten wie etwa im Bereich der Fließbandfertigung oder auch das Anschließen von Patienten an eine Dialysemaschine.[46] Komplexes Scheitern heißt für Edmondson, dass einzigartige und neue Kombinationen von Faktoren zusammenkommen und einen Anstieg ungewollter Ergebnisse bewirken. Wichtig ist, dass laut Edmondson ein komplexes Scheitern durch erhöhte Wachsamkeit prinzipiell vermeidbar wäre, weshalb ihrer Ansicht nach weder dem vermeidbaren noch dem komplexen Scheitern am Ende mit besonderer Wertschätzung begegnet werden sollte.[47] Ein Beispiel für komplexes, aber vermeidbares Scheitern wäre die Atomkraftwerkskatastrophe von Fukushima, wo die beteiligten Akteure sehr wohl im Vorfeld über die Informationen verfügten, dass schwere Erdbeben und Tsunamis in diesem Gebiet vorkommen können und die gegen Überflutung errichteten Mauern zu niedrig seien.[48] Demgegenüber verdiene intelligentes Scheitern nach Edmondson sehr wohl Anerkennung, weil es sich dabei zwar ebenfalls um ein prinzipiell ungewolltes Ergebnis handele, dieses aber Folge eines gezielten Vorstoßes in Neuland gewesen sei. Die in diesem Rahmen gesammelten Erkenntnisse vermehrten das Wissen und generierten wichtiges Feedback, das in der Folge zur Grundlage für Korrekturen und neue Ansätze avanciere. In solchen Prozessen entsteht Innovation, weshalb gerade diese Form des Scheiterns in den Organisationen gefördert und stimuliert werden sollte.[49]

Wie dies konkret in der Praxis aussehen kann, zeigt etwa das Beispiel von X – The Moonshot Factory. Ursprünglich gegründet als Google X, verfolgt X das Ziel, die nächsten „Mondflug-Technologien“ zu erforschen. Im Bestreben, neue radikal innovative Lösungen für die Menschheit zu entwickeln und erfolgreich zu kommerzialisieren, ist es unausweichlich, ein psychologisch sicheres Arbeitsumfeld zu kreieren, um die notwendige Kreativität, Offenheit, Experimentierfreudigkeit und Innovativität zu ermöglichen. X erreicht dies dadurch, dass wirksames Scheitern explizit belohnt und gefeiert wird.[50] Seit 2016 gibt es zum Beispiel einmal pro Jahr eine Feier, um Berichte von gescheiterten Projekten öffentlich zu teilen. Laut Edmondson helfe dieses Ritual den Involvierten dabei, die emotionale Belastung zu verringern, die aufkommt, wenn man über einen gewissen Zeitraum ein Projekt verfolgt hat, das am Ende nicht umgesetzt wird.[51] Ähnliche „Failure Parties“ werden inzwischen von vielen Organisationen auf ihre je spezifische Art und Weise ausgerichtet.[52]

Wirksames Scheitern impliziert ferner ein möglichst schnelles Scheitern, um dann über Feedbackprozesse entweder zu korrigieren oder ein Projekt vollständig zu verwerfen. Astro Teller, der CEO von X hat zu diesem Problem einmal gesagt, dass es aus seiner Sicht weitaus effizienter und wirtschaftlicher sei, Projektideen schnell zu testen und ggf. schnell zu scheitern, als jahrelang unausgegorene Ideen in der Schwebe zu halten und Ressourcen zu investieren.[53] Der Gedankengang dahinter entspricht den Rahmenbedingungen der heutigen VUKA-Umwelt: Man muss möglichst viele Ideen generieren und testen, um schließlich Erfolg zu haben. Dass ein gewisser Prozentsatz dieser Projekte schließlich „scheitert“, ist dem Prozess inhärent. Diese Beobachtungen aus der Praxis werden durch wissenschaftliche Untersuchungen, etwa von Adam Grant, bestätigt: Demnach zeichnen sich „originelle“, kreative oder innovative Menschen vor allem dadurch aus, dass sie zunächst eine große Menge von Ideen generieren. Am Ende ist es lediglich ein kleiner Teil des Gesamtœuvres, der sich durchsetzt, bekannt wird und als Signum der Kreativität oder Innovativität des Erschaffers bzw. der Erschafferin gilt.[54] Gleichzeitig müssen Führungskräfte und Organisationen in diesem Zusammenhang mit dem psychologischen Problem der „sunk cost fallacy“ umgehen lernen, einem bekannten und gut dokumentierten, menschlichen Bias.[55] Astro Teller hat in einem TED-Talk aus dem Jahr 2016 erklärt, wie dies bei X erreicht wird:

„We work hard at X to make it safe to fail. Teams kill their ideas as soon as the evidence is on the table because they’re rewarded for it. They get applause from their peers. Hugs and high fives from their manager, me in particular. They get promoted for it. We have bonused every single person on teams that ended their projects, from teams as small as two to teams of more than 30.“[56]

Scheitern ist für Niemanden wirklich erfreulich. Bezogen auf den Arbeitsplatz muss es aber eine zentrale Aufgabe von Organisationen im 21. Jahrhundert sein, intelligentes Scheitern vom Stigma des Versagens zu befreien, um ein psychologisch sicheres Umfeld zu schaffen. Das hat Vorteile sowohl für das Individuum als auch für die Organisation, weil dadurch Lernprozesse stimuliert werden, die am Ende ausschlaggebend für Kreativität und Innovativität sein können.

2.4 Informationsfluss – den „Iceberg of Ignorance“ schmelzen

Das Prinzip des Informationsflusses schließt nahtlos an die drei bisherigen Prinzipien an. Die besondere Brisanz bekommt es sicherlich dadurch, dass der Informationsfluss in einem psychologisch sicheren Umfeld regelmäßig in zwei Richtungen verläuft: Top-Down und Bottom-Up. Der kontinuierliche und gut gestaltete Informationsfluss von der Basis zu den Spitzen der Organisation ist gerade in unsicheren und komplexen Umwelten ein zentrales Managementinstrument, das den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg machen kann. Wichtig dabei ist vor allem, dass die Führungskräfte einer Organisation in der Lage sind, sich selbst und ihr Ego zugunsten der Sache zurückzunehmen und nach Input bei den Mitarbeitenden zu fragen, die sich in der täglichen Praxis mit bestimmten Problemen beschäftigen. Edmondson schildert in diesem Zusammenhang das Beispiel von Barry-Wehmiller, einem weltweit agierenden Anbieter von Fertigungstechnologie. Die Firma wollte eine neue Maschinenwerkstatt in den USA eröffnen. Zur Vorbereitung verbrachten zunächst zehn Abteilungsleiter eine Woche damit, die Prozesse für Bestellungen fehlender Teile, die Ausführung von Aufträgen und den Versand an die Kunden zu planen. Die Gruppe merkte aber bald, dass ihre Pläne so in der Praxis nicht umsetzbar gewesen wären, weshalb eine zweite Gruppe aus Führungskräften mit der Projektentwicklung betraut wurde. In diesem Fall wurde auch die Gestaltung des Produktionsraums noch miteinbezogen. Auch hier kam es am Ende zu keinen praxistauglichen Plänen. Im Rahmen eines dritten Meetings wurden schließlich vor allem die tatsächlich mit der späteren Arbeit betrauten Personen einbezogen, also Gabelstaplerfahrer, Monteure, Kommissionierer, Verpacker und Büroangestellte. Kurze Zeit später war der Weg für die Einrichtung klar. Der CEO von Barry-Wehmiller berichtet zudem gerne in Gesprächen, dass die Lösung, die hier gefunden wurde, auch nach Jahren noch funktioniere.[57]

Die wesentliche Leistung in diesen Fällen besteht darin, dass die Organisation in Form ihrer Führungskräfte, die an der operativen Basis weidlich vorhandenen Erfahrungen und Informationen aktiv suchen und einbinden sollte, um dadurch mehr und besseres Feedback zu bekommen. Durch das aktive Einbinden der Mitarbeiter*innen verhindert die Organisation in der Folge auch das bekannte Problem des „Icebergs of Ignorance“. Der Theorie nach bestehe in klassisch Tayloristischen Organisationen ein massives Ungleichgewicht in der Verteilung des Wissens über die tatsächlichen Probleme, mit denen die Organisation konfrontiert sei. Die Arbeitnehmer*innen in der vordersten Reihe sähen demnach 100 % der Probleme, die Teamleitungen immerhin noch 74 %, das mittlere Management ca. 9 % und die Führungsspitzen im Schnitt ca. 4 %.[58] Ob die Zahlen, die in der Management-Literatur kolportiert werden, im Einzelnen auf alle Typen von Organisationen zutreffen, erscheint weniger wichtig als das grundlegende Phänomen, das hier sichtbar gemacht wird. Zudem sollte es die Führungskräfte zu der Frage anleiten, wie viel sie tatsächlich über die konkreten Probleme ihrer Organisation im Einzelnen wissen.[59]

Organisationen profitieren von einem kontinuierlichen, gut gestalteten Bottom-Up-Informationsfluss, in welchem die Mitarbeitenden angehalten werden, ihre Erfahrungen aus der täglichen Praxis in die organisationalen Entscheidungsprozesse einzubringen. Gleichzeitig gilt dies auch für den umgekehrten Weg Top-Down. Eine transparente und umfassende Weitergabe von Informationen seitens der Führung hat sehr viele positive Auswirkungen auf die Gesamtorganisation und trägt wesentlich zur Herstellung eines psychologisch sicheren Arbeitsumfeldes bei. Eine Extremform dieser Philosophie tritt sicherlich bei Bridgewater Associates auf, wo jede Sitzung des Leitungsgremiums aufgezeichnet und in einer „Transparenz-Bibliothek“ allen Mitarbeiter*innen zur Verfügung gestellt wird.[60] Ein anderes Beispiel für einen sehr umfangreichen Informationsfluss Top-Down ist das vom US-amerikanischen Unternehmen Zingerman’s praktizierte Open Book Finance bzw. Open Book Management.[61] Im Kern geht es hier darum, alle Mitarbeiter*innen stärker am Unternehmen zu beteiligen, indem man ihnen uneingeschränkten Zugang zu allen Finanzinformationen gewährt. Allerdings geht Zingerman’s über das reine Bereitstellen der Bilanzen hinaus. Das Unternehmen bietet nämlich Kurse und Fortbildungen für alle Mitarbeitenden an, um ihnen das notwendige betriebswirtschaftliche Grundlagenwissen sowie die Art und Weise zu vermitteln, wie die Finanzprozesse im Unternehmen gestaltet werden, damit diese dann die bereitgestellten Zahlen auch sinnvoll interpretieren und sich entsprechend äußern können. Dieser Akt schafft nicht nur Vertrauen in der Beziehung zwischen der Organisation und ihren Mitarbeiter*innen, sondern spiegelt auch einen Grundwert des Unternehmens wider, die Angestellten grundsätzlich in ihrer beruflichen wie persönlichen Entwicklung zu fördern.

3 Psychologische Sicherheit und Fehlerkultur – ein Fazit

Psychologische Sicherheit als Konzept richtet sich in fundamentaler Weise gegen viele der tradierten Vorstellungen des Taylorismus, wie Arbeit organisiert werden soll. Arbeitnehmer*innen inkl. der Führungskräfte sind aufgefordert, ihre soziale Maske abzulegen, um sich in der Folge stärker mit ihrer ganzen Persönlichkeit einbringen zu können. Die Rolle der Führungskräfte wandelt sich analog, weil diese die neuen Prinzipien nicht nur organisationsweit begleiten sollen, sondern auch selbst vorleben müssen. Das bedeutet gleichsam, eigenes Nicht-Wissen sowie eigene Schwächen einzugestehen und zuzulassen, dass die eigenen Ideen vom Feedback der Masse verändert und weiterentwickelt werden. Amy Edmondson, Jim Collins und andere haben dafür den Begriff Demut geprägt und die neue Rolle der Führungskraft eher mit jener eines Coaches oder eines ‚Servant Leaders‘ verglichen.

Darüber hinaus fordert psychologische Sicherheit das Hierarchiedenken klassischer Organisationen heraus, indem aktiv daran gearbeitet wird, die Epidemie des Schweigens zu durchbrechen. Hier liegt wahrscheinlich der größte Mehrwert des Konzepts verborgen, weil die verschiedenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie des Schweigens darauf hinauslaufen, Mitarbeiter*innen in organisationsweite Entscheidungsprozesse einzubeziehen, ihnen die Gestaltung der Arbeitsprozesse in ihren Bereichen zu überantworten und anzuhalten, Fehler zu kommunizieren und Risiken beim Vorstoß in unbekanntes Terrain einzugehen. Organisationen mit einer psychologisch sicheren Arbeitskultur wissen um die signifikanten Vorteile, die die Entstigmatisierung des Scheiterns und die Anerkennung menschlicher Fehlbarkeit mit sich bringen. Nicht länger steht hier die unproduktive Schuldzuschreibung für Fehler und Scheitern im Vordergrund, sondern die Frage, was kann das Team, und in der Folge die Organisation, aus dem Fehler oder der gescheiterten Initiative lernen. Die positive Veränderung der Bezugsrahmen führt dazu, dass ein eigentlich unerwünschtes Ergebnis die Grundlage für einen Lernprozess wird. Das ist der wesentliche Beitrag psychologischer Sicherheit für eine gesunde Fehlerkultur: die Etablierung von Feedbackschleifen, durch die ein Fehler oder das Scheitern eines Projekts, einer Initiative etc. in einen Lernprozess verwandelt werden, der am Ende zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Organisation und ihrer Mitglieder beiträgt.

Über den Autor / die Autorin

Boris Queckbörner

Literaturverzeichnis

Baldauf, Corinna; Mois, Tim (2019): 18 Work Hacks für leane and agile Personalarbeit: Erfahrungen aus fünf Jahren Peer Recruiting mit selbstorganisierenden Teams bei sipgate. 2. Aufl. Düsseldorf: sipgate.Suche in Google Scholar

Becker, Tom; Schwarz, Christine (2023): Heiter-gescheiter Scheitern in „Fuck-Up-Veranstaltungen“. In: BuB Forum Bibliothek und Information. Verfügbar unter https://www.b-u-b.de/detail/heiter-gescheiter-scheitern-in-fuck-up-veranstaltungen, veröffentlicht am 26.07.2023.Suche in Google Scholar

Bell, Daniel (1973): The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting. New York: Basic Books.Suche in Google Scholar

Burlingham, Bo (2007): Small Giants: Companies That Choose to Be Great Instead of Big. New York: Portfolio.Suche in Google Scholar

Castells, Manuel (2017): Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. 2. Aufl. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS (Das Informationszeitalter: 1).10.1007/978-3-658-11322-3_1Suche in Google Scholar

Catmull, Ed (2008): How Pixar Fosters Collective Creativity. In: Harvard Business Review, 86 (9), 64–72.Suche in Google Scholar

Collins, James C. (2001): Good to great. Why some companies make the leap … and others don’t. London: Random House Business.Suche in Google Scholar

Dalio, Ray (2017): Principles. New York: Simon & Schuster.Suche in Google Scholar

Dobelli, Rolf (2021): Die Kunst des klaren Denkens: 52 Denkfehler, die Sie lieber anderen überlassen. Ungekürzte Taschenbuchausgabe. München: Piper.Suche in Google Scholar

Drucker, Peter F. (1999): Management im 21. Jahrhundert. 2. Aufl. München: Econ-Verlag.Suche in Google Scholar

Drucker, Peter F. (2006): The effective executive: the definitive guide to getting the right things done. Reprint. New York, NY: Harper.Suche in Google Scholar

Duhigg, Charles (2016): What Google Learned from Its Quest to Build the Perfect Team. New research reveals surprising truths about why some work groups thrive and others falter. In: The New York Times Magazine, 25. Februar 2016. Verfügbar unter https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html.Suche in Google Scholar

Edmondson, Amy C. (1996): Learning from mistakes is easier said than done: Group and organizational influences on the detection and correction of human error. In: Journal of Applied Behavioral Science, 32 (1), 5–28. DOI:10.1177/0021886396321001.10.1177/0021886396321001Suche in Google Scholar

Edmondson, Amy C. (1999): Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. In: Administrative Science Quarterly, 44 (2), 350–83. DOI:10.2307/2666999.10.2307/2666999Suche in Google Scholar

Edmondson, Amy C. (2014): Building a psychologically safe workplace. TEDxHGSE, 05.05.2014. Verfügbar unter https://youtu.be/LhoLuui9gX8.Suche in Google Scholar

Edmondson, Amy C. (2018): The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.Suche in Google Scholar

Edmondson, Amy C. (2021): Die angstfreie Organisation: wie Sie psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen. 1. durchgesehener Nachdruck. München: Verlag Franz Vahlen.10.15358/9783800660681Suche in Google Scholar

Edmondson, Amy C.; Bransby, Derrick P. (2023): Psychological Safety Comes of Age: Observed Themes in an Established Literature. In: Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 10 (1), 55–78. DOI:10.1146/annurev-orgpsych-120920-055217.10.1146/annurev-orgpsych-120920-055217Suche in Google Scholar

Edmondson, Amy C.; Lei, Zhike (2014): Psychological Safety: The History, Renaissance, and Future of an Interpersonal Construct. In: Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1 (1), 23–43. DOI:10.1146/annurev-orgpsych-031413-091305.10.1146/annurev-orgpsych-031413-091305Suche in Google Scholar

Freiberg, Kevin; Freiberg, Jackie (1998): Nuts! Southwest Airlines’ crazy recipe for business and personal success. 1st Paperback Ed. New York: Broadway Books.Suche in Google Scholar

Gallagher, Leigh (2017): Die Airbnb-Story: wie drei Studenten die Reiseindustrie revolutionierten. München: Redline Verlag.Suche in Google Scholar

Gallo, Amy (2023): What Is Psychological Safety? In: Harvard Business Review, Digital Articles, 15. Februar 2023. Verfügbar unter https://hbr.org/2023/02/what-is-psychological-safety.Suche in Google Scholar

Geraghty, Tom (2023a): Types of Human Error. Psychological Safety. Verfügbar unter https://psychsafety.co.uk/psychological-safety-human-error/, veröffentlicht am 20.01.2023.Suche in Google Scholar

Geraghty, Tom (2023b): What is Psychological Safety? Psychological Safety. Verfügbar unter https://psychsafety.co.uk/about-psychological-safety.Suche in Google Scholar

Gilbert, Elnian (2023a): Making the Case for Open Book Management. ZingTrain Library. Verfügbar unter https://www.zingtrain.com/blog/making-the-case-for-open-book-management.Suche in Google Scholar

Gilbert, Elnian (2023b): The 3 Key Components of Open Book Management. ZingTrain Library. Verfügbar unter https://www.zingtrain.com/blog/3-key-components-of-open-book-management.Suche in Google Scholar

Gilbert, Elnian (2023c): What is Open Book Management? ZingTrain Library. Verfügbar unter https://www.zingtrain.com/blog/what-is-open-book-management.Suche in Google Scholar

Goffman, Erving (1956): The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh: University of Edinburgh. (Social Sciences Research Centre: 2).Suche in Google Scholar

Grant, Adam (2017): Originals: how non-conformists move the world. New York: Penguin Publishing Group.Suche in Google Scholar

Hebeisen, Walter (1999): F. W. Taylor und der Taylorismus: über das Wirken und die Lehre Taylors und die Kritik am Taylorismus. Zürich: vdf, Hochschulverl. an der ETH Zürich (Mensch, Technik, Organisation: 24).Suche in Google Scholar

Hofert, Svenja (2018): Agiler führen: einfache Maßnahmen für bessere Teamarbeit, mehr Leistung und höhere Kreativität. 2., aktual. Aufl. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer Gabler. DOI:10.1007/978-3-658-18561-9.10.1007/978-3-658-18561-9Suche in Google Scholar

Hoffmann, Bettina; Hanisch, Dominik (2021): Bedeutung der psychologischen Sicherheit für die Innovationsfähigkeit von Organisationen: Entwicklung und Gestaltung von psychologischer Sicherheit in Unternehmen und Auswirkung auf deren Innovationsfähigkeit. In: Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal, 3 (1), 1–7. DOI:10.1365/s42681-021-00019-4.10.1365/s42681-021-00019-4Suche in Google Scholar

Ibarra, Herminia; Scoular, Anne (2019): The Leader as Coach. In: Harvard Business Review, 97 (6), 110–19.Suche in Google Scholar

Kahneman, Daniel (2012): Schnelles Denken, langsames Denken. 12. Aufl. München: Penguin Verlag.Suche in Google Scholar

Kahneman, Daniel; Sibony, Olivier; Sunstein, Cass R. (2021): Noise: Was unsere Entscheidungen verzerrt – und wie wir sie verbessern können. München: Siedler.Suche in Google Scholar

Kelley, Tom (2016): The art of innovation: lessons in creativity from IDEO, America’s leading design firm. London: Profile Books.Suche in Google Scholar

Laloux, Frédéric (2015): Reinventing organizations: ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. München: Verlag Franz Vahlen.Suche in Google Scholar

Laloux, Frédéric; Appert, Etienne (2017): Reinventing Organizations visuell: ein illustrierter Leitfaden sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. München: Verlag Franz Vahlen.10.15358/9783800652860Suche in Google Scholar

Merkoffer, Mirijam Annina (2023): Downshifting: Leben ist in, Karriere ist out! Arbeits-ABC. Verfügbar unter https://arbeits-abc.de/downshifting-leben-ist-in-karriere-ist-out/, veröffentlicht am 11.02.2023.Suche in Google Scholar

Minnaar, Joost (2017): Why The Command-and-Control Mindset Is Killing Your Company. Corporate Rebels Blog. Verfügbar unter https://www.corporate-rebels.com/blog/mindset, veröffentlicht am 26.03.2017.Suche in Google Scholar

Minnaar, Joost (2018): How Real Leaders Melt The Iceberg of Ignorance With Humility. Corporate Rebels Blog. Verfügbar unter https://www.corporate-rebels.com/blog/iceberg-of-ignorance, veröffentlicht am 26.05.2018.Suche in Google Scholar

Minnaar, Joost (2020): Psychological Safety: How Pioneers Create Engaged Workforces. Corporate Rebels Blog. Verfügbar unter https://www.corporate-rebels.com/blog/psychological-safety-79185, veröffentlicht am 05.02.2020.Suche in Google Scholar

Minnaar, Joost; Morree, Pim de (2020): Corporate rebels: wie Pioniere die Arbeitswelt revolutionieren. Nederland: Corporate Rebels Nederland B.V.Suche in Google Scholar

Morree, Pim de (2018a): 6 Steps To Create A Feedback Culture In Your Organization. In: Corporate Rebels Blog. Verfügbar unter https://www.corporate-rebels.com/blog/create-a-feedback-culture, veröffentlicht am 13.05.2018.Suche in Google Scholar

Morree, Pim de (2018b): 12 Tips For Sharing Constructive Feedback. Corporate Rebels Blog. Verfügbar unter https://www.corporate-rebels.com/blog/12-tips-constructive-feedback, veröffentlicht am 23.05.2018.Suche in Google Scholar

Morree, Pim de (2020a): Feedback: It’s Not About The Tool, You Fool! Corporate Rebels Blog. Verfügbar unter https://www.corporate-rebels.com/blog/feedback-tool-fool, veröffentlicht am 16.09.2020.Suche in Google Scholar

Morree, Pim de (2020b): Feedback At Netflix: 4 Powerful Guidelines. Corporate Rebels Blog. Verfügbar unter https://www.corporate-rebels.com/blog/feedback-at-netflix, veröffentlicht am 05.12.2020.Suche in Google Scholar

Nassehi, Armin (2011): Fünfte Vorlesung: Organisation. In: Soziologie, hg. von Armin Nassehi, 83–100. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. DOI:10.1007/978-3-531-93076-3_6.10.1007/978-3-531-93076-3_6Suche in Google Scholar

Pink, Daniel H. (2017): Drive: was Sie wirklich motiviert. 5. Auflage. Salzburg: ecowin.Suche in Google Scholar

re:Work (2023): Guide: Understand team effectiveness. Verfügbar unter https://rework.withgoogle.com/guides/understanding-team-effectiveness/steps/introduction/.Suche in Google Scholar

Rozovsky, Julia (2015): The five keys to a successful Google team. Verfügbar unter https://rework.withgoogle.com/blog/five-keys-to-a-successful-google-team/, veröffentlicht am 17.11.2015.Suche in Google Scholar

Schein, Edgar H. (1993): How Can Organizations Learn Faster? The Challenge of Entering the Green Room. In: Sloan Management Review, 34 (2), 85–92.Suche in Google Scholar

Seliger, Ruth (2018): Das Dschungelbuch der Führung: ein Navigationssystem für Führungskräfte. 7. Aufl. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH (Management, Beratung).Suche in Google Scholar

Senge, Peter M. (2006): Die fünfte Disziplin: Kunst und Praxis der lernenden Organisation. 10. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta (Management – Die blaue Reihe).Suche in Google Scholar

Sheridan, Richard (2015): Joy, Inc: how we built a workplace people love. Paperback Ed. New York: Portfolio/Penguin.Suche in Google Scholar

Stewart, Henry (2015): 8 Companies That Celebrate Mistakes. happy blogs. Verfügbar unter https://www.happy.co.uk/blogs/8-companies-that-celebrate-mistakes/, veröffentlicht am 08.06.2015.Suche in Google Scholar

Strelecky, John P. (2018): The big five for life: was wirklich zählt im Leben. Deutsche Erstausgabe, 25. Aufl. München: dtv.Suche in Google Scholar

Taleb, Nassim Nicholas (2009): Der schwarze Schwan: die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Nachdr. München: Hanser.10.3139/9783446419377Suche in Google Scholar

Taylor, Frederick Winslow (1911): The Principles of Scientific Management. New York: Harper & Row.Suche in Google Scholar

Teller, Astro (2016): The unexpected benefit of celebrating failure. TED Talk, 02.2016. Verfügbar unter https://www.ted.com/talks/astro_teller_the_unexpected_benefit_of_celebrating_failure?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare.Suche in Google Scholar

Téllez León, Arianna; Gilbert, Elnian (2021): Creating a Feedback-Friendly Team Culture with Liked Best/Next Time. Webinar, ZingTrain, 26.08.2021. Verfügbar unter https://youtu.be/cyrG-esVBvc?feature=shared.Suche in Google Scholar

Thaler, Richard H. (2019): Misbehaving: was uns die Verhaltensökonomik über unsere Entscheidungen verrät. 2. Aufl. München: Pantheon.Suche in Google Scholar

Vollmer, Lars (2016): Zurück an die Arbeit! Wie aus Business-Theatern wieder echte Unternehmen werden. Wien: Linde international.Suche in Google Scholar

Weibler, Jürgen; Garmann, Ann-Christin (2020): Führungsaufgabe „Psychologische Sicherheit“. Leadership-Insiders. Verfügbar unter https://www.leadership-insiders.de/fuehrungsaufgabe-psychologische-sicherheit/, veröffentlicht am 17.12.2020.Suche in Google Scholar

Weinzweig, Ari (2012): A Lapsed Anarchist’s Approach to Being a Better Leader. Part 2. Ann Arbor: Zingerman’s Press (Zingerman’s Guide to Good Leading).Suche in Google Scholar

Weinzweig, Ari (2023): Ten Rules for Great Finance. ZingTrain Library. Verfügbar unter https://www.zingtrain.com/article/ten-rules-for-great-finance/.Suche in Google Scholar

Zingerman’s (2023): Webinar „All About Open Book Management“. Verfügbar unter https://www.zingtrain.com/webinar/all-about-open-book-management/.Suche in Google Scholar

© 2024 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Artikel in diesem Heft

- Titelseiten

- Editorial

- Zum Themenschwerpunkt „Fehlerkultur in Bibliotheken“

- Themenschwerpunkt: Fehlerkultur in Bibliotheken

- „Man macht natürlich Fehler“: Interview mit Petra-Sibylle Stenzel

- Lassen Sie uns über das Scheitern bzw. den Umgang mit Misserfolgen sprechen: Ein Interview mit Dietrich Rebholz-Schuhmann

- Lassen Sie uns über das Scheitern bei Projekten mit kommerziellen Partnern sprechen: Ein Interview mit Andreas Degkwitz

- Fehler, Irrtümer und andere Wortklaubereien – Eine notwendige Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten

- Nie zu Ende: Professionelle Dilemmata im Bibliotheksberuf

- Weniger Fehler durch Lern-Lehr-Orientierung in der Wissensarbeit

- Glück im Unglück – wie wird das Scheitern als Lerngelegenheit in deutsch- und englischsprachigen Bibliothekscommunities genutzt?

- Über die Bedeutung des Spaßfaktors in Forschungsprojekten – Ein Erfahrungsbericht

- Quer im Feld? Ein Annäherungsversuch an die Fehlerkultur einer Mittelschulbibliothek aus der Perspektive einer Quereinsteigerin

- Psychologische Sicherheit und ihre Bedeutung für eine gesunde Fehlerkultur

- Fehlerkulturen in Organisationen: Was sie uns sagen und wie wir aus ihnen lernen können

- DH, wir müssen reden! Eine Konversation über das Scheitern in den Digital Humanities

- Fehlerkultur – Leitbild für Bibliotheken

- Eine Bibliografie des Scheiterns im Bibliothekswesen

- Zukunftsgestalter

- Gemeinsam InTakt – mit Veeh-Harfen® die Welt der Musik entdecken

- Mobile Jugendarbeit im Europaviertel

- Kreative Freiräume – Dritte Orte an den Leipziger Städtischen Bibliotheken

- Mit Augmented Reality orientieren, navigieren, vernetzen – eine App für die Zentralbibliothek Düsseldorf im KAP1

- Kommt ein Hund in die Bibliothek: Neuer Lernraumservice

- Fragmentarische Fundstücke – NS-Provenienzforschung in modernen Universitätsbibliotheken

- Sonstige Beiträge

- Die Digitalisierung von kulturellem Erbe am Beispiel von Liebesbriefen

- Aufgabenprofile im Wandel: Bibliotheken in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur

- Rezensionen

- Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels herausgegeben von der Historischen Kommission. Band 5. Im Auftrag der Historischen Kommission herausgegeben von Christoph Links, Siegfried Lokatis und Klaus G. Saur in Zusammenarbeit mit Carsten Wurm: Deutsche Demokratische Republik. Teil 2: Verlage 2. IX, 592 Seiten. Abbildungen und Tabellen. Berlin, Boston: De Gruyter, 2023. ISBN 978-3-11-056529-4, 169,95 €

- Lux, Claudia: Praxishandbuch richtige Lobbyarbeit für Bibliotheken (De Gruyter Reference). Berlin, Boston: De Gruyter, 2022. 383 S. Ill., gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-11-067333-3

Artikel in diesem Heft

- Titelseiten

- Editorial

- Zum Themenschwerpunkt „Fehlerkultur in Bibliotheken“

- Themenschwerpunkt: Fehlerkultur in Bibliotheken

- „Man macht natürlich Fehler“: Interview mit Petra-Sibylle Stenzel

- Lassen Sie uns über das Scheitern bzw. den Umgang mit Misserfolgen sprechen: Ein Interview mit Dietrich Rebholz-Schuhmann

- Lassen Sie uns über das Scheitern bei Projekten mit kommerziellen Partnern sprechen: Ein Interview mit Andreas Degkwitz

- Fehler, Irrtümer und andere Wortklaubereien – Eine notwendige Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten

- Nie zu Ende: Professionelle Dilemmata im Bibliotheksberuf

- Weniger Fehler durch Lern-Lehr-Orientierung in der Wissensarbeit

- Glück im Unglück – wie wird das Scheitern als Lerngelegenheit in deutsch- und englischsprachigen Bibliothekscommunities genutzt?

- Über die Bedeutung des Spaßfaktors in Forschungsprojekten – Ein Erfahrungsbericht

- Quer im Feld? Ein Annäherungsversuch an die Fehlerkultur einer Mittelschulbibliothek aus der Perspektive einer Quereinsteigerin

- Psychologische Sicherheit und ihre Bedeutung für eine gesunde Fehlerkultur

- Fehlerkulturen in Organisationen: Was sie uns sagen und wie wir aus ihnen lernen können

- DH, wir müssen reden! Eine Konversation über das Scheitern in den Digital Humanities

- Fehlerkultur – Leitbild für Bibliotheken

- Eine Bibliografie des Scheiterns im Bibliothekswesen

- Zukunftsgestalter

- Gemeinsam InTakt – mit Veeh-Harfen® die Welt der Musik entdecken

- Mobile Jugendarbeit im Europaviertel

- Kreative Freiräume – Dritte Orte an den Leipziger Städtischen Bibliotheken

- Mit Augmented Reality orientieren, navigieren, vernetzen – eine App für die Zentralbibliothek Düsseldorf im KAP1

- Kommt ein Hund in die Bibliothek: Neuer Lernraumservice

- Fragmentarische Fundstücke – NS-Provenienzforschung in modernen Universitätsbibliotheken

- Sonstige Beiträge

- Die Digitalisierung von kulturellem Erbe am Beispiel von Liebesbriefen

- Aufgabenprofile im Wandel: Bibliotheken in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur

- Rezensionen

- Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels herausgegeben von der Historischen Kommission. Band 5. Im Auftrag der Historischen Kommission herausgegeben von Christoph Links, Siegfried Lokatis und Klaus G. Saur in Zusammenarbeit mit Carsten Wurm: Deutsche Demokratische Republik. Teil 2: Verlage 2. IX, 592 Seiten. Abbildungen und Tabellen. Berlin, Boston: De Gruyter, 2023. ISBN 978-3-11-056529-4, 169,95 €

- Lux, Claudia: Praxishandbuch richtige Lobbyarbeit für Bibliotheken (De Gruyter Reference). Berlin, Boston: De Gruyter, 2022. 383 S. Ill., gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-11-067333-3