Zusammenfassung

Das „Scheitern“ eines Projektes wird mit Verschwendung von Zeit und Geld in Verbindung gebracht. Doch wann ist ein Projekt wirklich gescheitert – und ist ein negatives Projektergebnis tatsächlich ein Problem? Die Autor:innen haben diese Fragen auf einem Panel der Jahrestagung „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2023“ gestellt und mit dem Publikum diskutiert. Die Fragen wurden nicht abschließend geklärt – es zeigte sich im Gegenteil ein großer Diskussions- und Handlungsbedarf in den DH und über die Grenzen von Disziplinen hinweg.

Abstract

A DH project that “fails” is usually seen as having wasted time and money, the two most valuable resources of the modern world. But when and how does a project really “fail” – and does a negative result really constitute overall failure? The authors posed these questions in a panel session at the conference “Dhd 2023”. A definite answer could not be found – but it was realised that there is a lot to discuss and to do to create a positive error culture.

1 Einleitung

„Scheitern“ und „Misserfolg“ sind von Haus aus negative Ausdrücke, die gemeinhin mit vergeudeter Zeit und verschwendetem Geld assoziiert werden. Die wenigsten Vorhaben in den Digital Humanities (DH) „scheitern“ jedoch in dem Sinne, dass sie vollständig ohne Ergebnisse enden. Unzweifelhaft ist aber, dass wissenschaftliches Arbeiten von Erfolgen und Misserfolgen geprägt ist und gerade in den DH die ersten methodischen Gehversuche vieler Forscher:innen aus einem ausgeprägten Trial-and-Error-Arbeiten bestehen. Funktioniert das Python-Script mit den vorliegenden Quellen? Ist das HTR-Modell genau genug? Kann die gewählte Annotationsplattform alle benötigten Informationen erfassen?

Sich an Methoden, Plattformen, Codes usw. heranzutasten ist kein geradliniger Weg und geht oft mit dem Frust des „Scheiterns“ einher – aber auch mit der Herausforderung, aus dem Scheitern gewinnbringenden Nutzen zu ziehen. Dieser Umstand spiegelt sich jedoch kaum in (projektbezogenen) Konferenzbeiträgen, Veröffentlichungen oder Projektberichten wider. Dass über das Scheitern und seine vielfältigen Ursachen so wenig gesprochen wird, ist ein nicht zu unterschätzendes Problem, denn nicht das einzelne negative Ergebnis kostet Zeit und Geld, sondern – durch das Wiederholen der nicht erfolgreichen Wege – die fehlende Fehlerkultur. Deshalb bedarf es unter anderem einer offenen Kommunikation über positive wie negative Projektergebnisse und mehr Akzeptanz für negative Ergebnisse, damit diese den Nimbus des Scheiterns verlieren.

Vorliegende Auseinandersetzungen mit dem Scheitern von Projekten und der Fehlerkultur in den DH[1] scheinen als Ausnahmen eher die Regel zu bestätigen, wie Dombrowskis Rezension[2] von Failing Gloriously and Other Essays[3] zu denken gibt: „Graham acknowledges upfront the privilege that underpins his ability to talk so openly about failure. He’s a white man with tenure, which counts for a lot“.

Vor diesem Hintergrund wurden im Kontext eines Panels während der DHd2023[4], der Jahreskonferenz des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, Bezüge zwischen Kulturen des Scheiterns und Open-Bewegungen in den Digital Humanities Praktiken sondiert und relevante Positionen kartiert.[5] Im Mittelpunkt standen, neben der Herausarbeitung momentaner Schmerzpunkte, die Sichtbarmachung der Vielschichtigkeit des Diskurses und die Entwicklung von multiperspektivischen Handlungsoptionen.

Dieser Beitrag ist weniger ein klassischer Artikel als eine Art Werkstattbericht. Er fasst die Ergebnisse des Panels zusammen, diskutiert unterschiedliche Dimensionen des Scheiterns in DH-Kontexten und zeigt auf, dass offene Wissenschaftskulturen dazu beitragen können, eine wissenschaftliche Fehlerkultur zu schaffen, die methodisches, strukturelles und persönliches Scheitern als wesentlichen Teil geisteswissenschaftlicher Forschung anerkennt.[6]

2 Zum Begriff des „Scheiterns“

Zu Beginn des Panels stand zunächst eine einleitende thematische Verortung zentral. In dieser wurde ausgeführt, dass der Begriff „Scheitern“ üblicherweise negativ konnotiert ist. Wer scheitert, hat keinen Erfolg. Darum wird in der Regel angenommen, dass es erstrebenswert sei, gar nicht erst an den Punkt des Scheiterns zu kommen. In einer Gesellschaft, die Erfolg als elementaren Marker für das persönliche und institutionelle Weiterkommen ansieht, in der „Exzellenz“ und „Fortschritt“ Voraussetzung dafür sind, Anerkennung und Förderung zu bekommen, möchte niemand scheitern. Das gilt umso mehr in den Geisteswissenschaften, in denen Falsifikation auf der Basis fehlgeschlagener Versuche als Forschungspraxis üblicherweise keine Rolle spielt. Auf die Forschungsfrage wird grundsätzlich eine affirmative Antwort gefunden, die sich als Erfolg interpretieren lässt – andernfalls verschwindet die Arbeit eher in einer Schublade.

Neben diesem eindeutig negativen Verständnis von „Scheitern“ gibt es aber in Zeiten des neoliberalen Neudenkens von Arbeit und Erfolg noch einen weiteren Begriff des Scheiterns. In diesem wird „Scheitern“ nicht als das Gegenteil von Erfolg gesehen, sondern als Voraussetzung. „Move fast and break things“, schrieb einst Mark Zuckerberg[7] und formulierte damit eine zentrale Maxime der Startup-Mentalität: Einfach ausprobieren, einfach machen, jedes Scheitern bringt uns weiter in Richtung Erfolg. Was zunächst nach einem konstruktiven Verhältnis zur eigenen Fehlbarkeit klingt, stellt sich aber bei näherer Betrachtung als eine nicht weniger problematische Verklärung des Scheiterns zu einem individuellen Erfolgsfaktor heraus. Wer durch sein Scheitern nicht zum Erfolg kommt, der ist wohl nicht erfolgreich genug gescheitert. Systemische Gründe, die für ein solches Scheitern verantwortlich sein können, werden dabei ausgeblendet, die Verantwortung individualisiert und bei der gescheiterten Person gesucht.

Dass gerade in den digitalen – und analogen – Geisteswissenschaften oft aber infrastrukturelle und systemische Gründe für das Scheitern von Arbeiten und Projekten vorliegen, wird weder im herkömmlichen, noch im neoliberalen Verständnis von Scheitern mitgedacht, verantwortlich ist am Ende immer die Einzelperson. Daher ist es nötig, sich dem Phänomen des Scheiterns auf eine andere Art und Weise zu nähern und vor allem darüber zu reden, wie ein neuer Umgang mit Scheitern gefunden werden kann, in dem dieses weder als Stigma, noch als pathologisierter Erfolgsfaktor verstanden wird, sondern als normaler Teil der täglichen Arbeit.

3 Das Panel

Nach dieser thematischen Einleitung diskutierten vier geladene Panelist:innen verschiedene Aspekte und Perspektiven des Themas, zunächst untereinander und dann unter Einbeziehung des Publikums. Als besondere Herausforderung war die Podiumsdiskussion als eine Art diskursiver „Schlagabtausch“ gestaltet, d. h., die einzelnen Beiträge mussten mithilfe eines strengen Timers (1-Minuten-Sanduhr) kurz und prägnant formuliert werden. Das funktionierte – angesichts des Themas des Panels durchaus ein wenig ironisch – nicht immer, war aber insgesamt für den Konversationsfluss hilfreich. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte der Podiumsdiskussion zusammengefasst.

3.1 Das Podium

Die DH sind von hoher Innovativität geprägt und daher von Natur aus mit dem Phänomen des Scheiterns konfrontiert. Tools, die nicht die gewünschten Ergebnisse liefern oder versprochene Entwicklungen, die unvollständig bleiben, sind keine Seltenheit. Eine offene Kommunikation über gescheiterte Versuche ermöglicht alternative Ansätze und schließt unfruchtbare Wege aus. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, in den DH eine gute Fehlerkultur zu etablieren, um den Fortschritt zu fördern. Doch auch jenseits von Fortschrittsrhetorik ist eine Aufwertung des „Scheiterns“ wichtig.

Obwohl negative Ergebnisse für die Forschung relevant sind und es wichtig ist, aus Fehlern zu lernen, wird in den DH bisher selten über Misserfolge gesprochen und noch seltener über diese offiziell publiziert. Bislang ist der Diskurs über das Scheitern in den DH eher spärlich und von Ängsten geprägt.

Es ist zu vermuten, dass der Umgang mit Misserfolgen stark von der jeweiligen Fachkultur abhängt und auch je nach Fachdisziplin innerhalb der DH variiert. Stärker technisch geprägte Felder, wie die Computational Humanities, haben möglicherweise eine besser etablierte Fehlerkultur als sogenannte Buchwissenschaften. In der Geschichtswissenschaft ist es eher ungünstig, etwas Gescheitertes zu publizieren. In den Computational Humanities kann es hingegen ein Qualitätsmerkmal darstellen, zu sagen: „Ich habe fünf Methoden evaluiert, die im Grunde gescheitert sind“. So kann technisches Know-how demonstriert werden und wird durch die initialen Fehler die am Ende „erfolgreiche“ sechste Methode besonders bestätigt. So sollte idealerweise die Publikation über Fehler aussehen.

Eine mangelnde Fehlerkultur kann nicht nur dazu führen, dass die gleichen Fehler wiederholt werden und weitere Projekte scheitern können, sie beeinträchtigt auch die Umsetzung von Open-Science-Prinzipien. Es besteht daher nach wie vor die Notwendigkeit, die Herausforderungen und Chancen einer Fehlerkultur in den DH im Kontext offener Forschungspraktiken zu diskutieren. Wichtige Fragen sind hierbei: Was bedeutet es, dass ein Projekt gescheitert ist? Warum ist eine gute Fehlerkultur für die Open Humanities wichtig? Welche Rolle spielen disziplinäre Unterschiede für die Etablierung der Beschreibung verschiedener Lösungswege? Welche Rolle spielen wissenschaftssoziologische Faktoren wie Forschungshierarchien und Leistungsdruck für Fehlerfreundlichkeit, d. h. für Kontexte, in denen gescheitert wird und in denen offen über das Scheitern gesprochen werden kann? Welche Rahmenbedingungen kann die Forschungsförderung für eine bessere Fehlerkultur schaffen?

Der Umgang mit Fehlern hängt auch mit Faktoren wie unsichtbaren Machtstrukturen, Prekariat oder Formen von Diskriminierung als Ursachen für das Scheitern von Projekten zusammen. Scheitern kann z. B. bereits in Bezug auf Stellenausschreibungen passieren, wenn diese geeignete Bewerber:innen aufgrund übertriebener Anforderungen (die für das Projekt gar nicht benötigt werden) abschrecken, aber besonders selbstbewusste Individuen anlocken, die möglicherweise die zentralen Skills nicht so ausreichend beherrschen, wie sie im Bewerbungsgespräch behaupten. Projektleitende haben in diesem Fall kaum Möglichkeiten, diesem mit einer nicht idealen Stellenbesetzung vorprogrammierten Scheitern entgegenzuwirken, außer vielleicht, sich selbst umso mehr auszubeuten.

Ein weiteres Problem entsteht, wenn die DH in ihrer Entwicklung hin zum Machine Learning immer technischer werden, der Pool an Bewerber:innen mit vorwiegend geisteswissenschaftlicher Ausbildung diesen Anforderungen aber nicht entsprechend nachkommen kann. Hier verleitet der Fortschrittsoptimismus der sich immer stärker technisierenden DH nicht nur zur Diskriminierung von „klassischeren“, weniger technischen Qualifikationsprofilen (wie sie häufig mit Frauen verbunden werden), sondern prädestiniert Scheitern aus Ressourcenmangel, was wiederum die Außenwirkung des Fachs DH negativ beeinflussen könnte.

Ebenso zu berücksichtigen ist technisches Scheitern, wenn beispielsweise Geräte nicht zur Verfügung stehen bzw. nicht funktionieren oder ein benötigter Zugang nicht gewährt wird, der Projekterfolg aber maßgeblich davon abhängt. Dieses technische Scheitern oft noch schwieriger zu bewältigen ist als personelle Probleme.

Weiterhin kann ein Typ von Scheitern aus der Natur historischer Daten entstehen, wie er beispielsweise auch im Kontext von Data Feminism und vergleichbaren Fragen relevant ist: Historische Daten sind gegeben und abgeschlossen, ihre Grundmenge verändert sich auch mit geänderten Methoden nicht. Dadurch müssen größere Anstrengungen investiert werden, um Ergebnisse zu erzielen, die nach „Erfolgen“ aussehen. Historische Daten können ergänzen werden (z. B. indem das Corpus ausgeweitet wird oder, seltener, neue Quellen gefunden werden), aber sie können nicht grundlegend geändert werden oder Daten nacherhoben werden, die in der historischen Überlieferung schlichtweg verloren sind und fehlen. Aber es ist möglich, diese Lücken sichtbarer zu machen, indem über widerfahrene Misserfolge und Unmöglichkeiten publiziert wird?

Aus der Perspektive der Forschungsförderung muss „Scheitern“ immer aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Ist ein Antrag gescheitert, weil er nicht bewilligt wurde; ist ein Projekt gescheitert, weil es nicht, wie beantragt durchgeführt werden kann; sind Personen persönlich gescheitert, weil sich keine Finanzierung für die erhoffte Post-Doc-Phase findet? In allen Phasen der Drittmittelförderung liegt Potenzial zum Scheitern. Ganz besonders in den DH ist die Grundlage für Erfolg oder Scheitern aber oft schon in der Projektplanung angelegt. Die Herausforderung der DH liegt nämlich darin, dass informatische Herausforderungen gelöst und gleichzeitig geisteswissenschaftliche Fragestellungen beantwortet werden sollen. „Gescheiterte“ Projektanträge verbindet häufig, dass eine der beiden Perspektiven nicht ausreichend betrachtet wird, technisch kaum Umsetzbares geleistet werden soll oder keine Integration des Vorhabens in den Fachdiskurs stattfindet. Ein wichtiges Mittel gegen das Scheitern ist daher eine saubere Projektplanung und eine plausible Darstellung im Arbeitsprogramm.

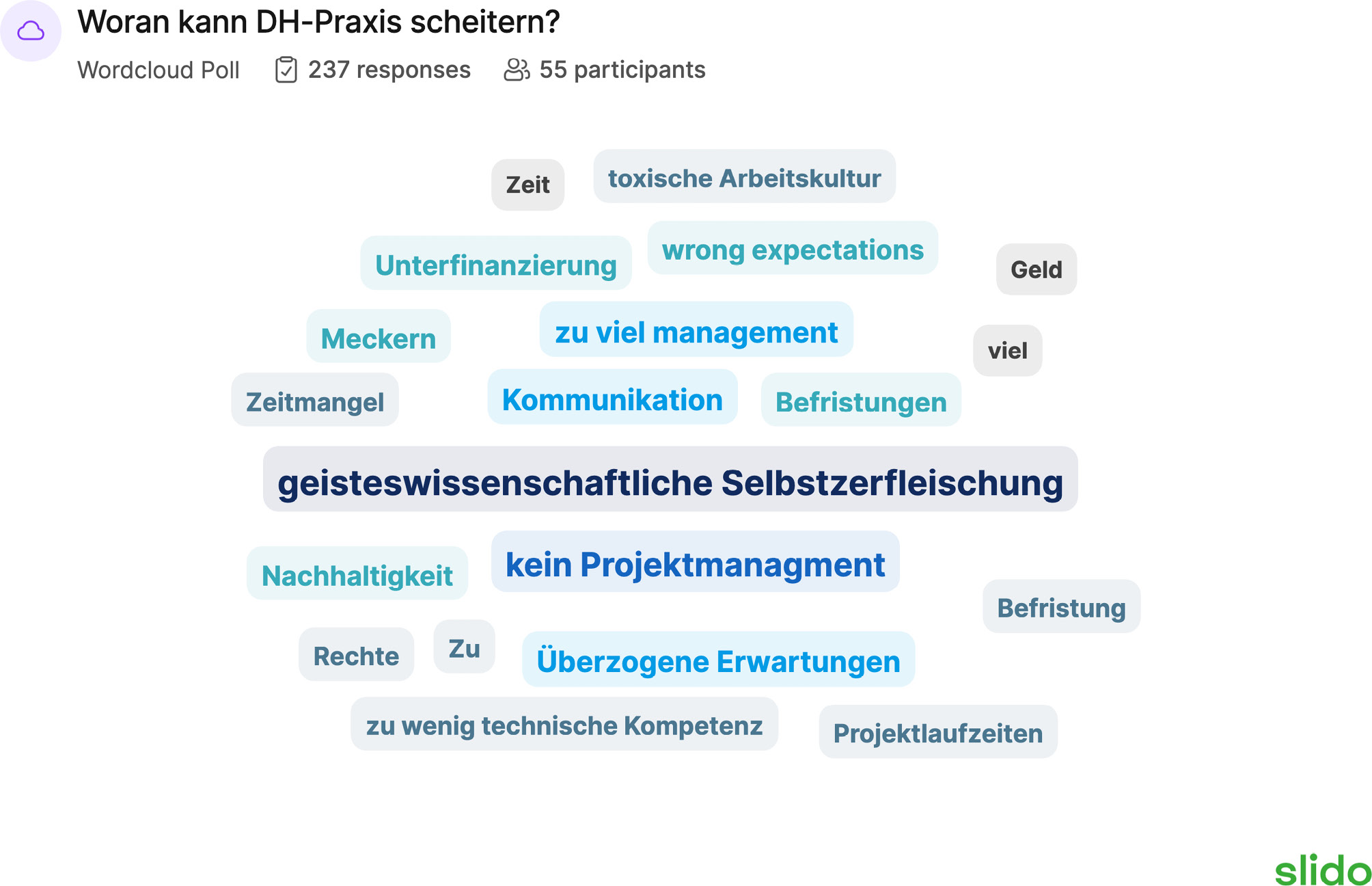

Ergebnisse der Umfrage „Woran kann DH-Praxis scheitern?“

Geisteswissenschaftliches Arbeiten – gerade in den DH – verlangt ein hohes Bewusstsein für Risiken und mögliche Probleme im Forschungsprozess. Kann die gewählte digitale Methode genutzt werden, um die Fragestellungen des Projektes zu beantworten? Wie wird man im Forschungsprozess damit umgehen, wenn das nicht der Fall ist? Eine nachvollziehbare Darstellung des Projektplanes sollte daher reflektieren, wie die digitale Methodik (Neu- und Weiterentwicklungen) mit dem geisteswissenschaftlichen Nachdenken zusammengeführt wird, wie sie im Arbeitsprozess voneinander abhängen und wie das Projekt beispielsweise mit Verzögerungen, neuen Quellen oder abgeworbenem Personal umgehen wird.

Eine Garantie für den Erfolg des Projektantrags ist ein reflektiertes Risikomanagement noch nicht. Daneben tritt die Integration des digitalen Projektes in den Kanon der geisteswissenschaftlichen Fächer. Für die Wissenschaftskultur der geisteswissenschaftlichen Fächer wäre es sehr problematisch, wenn Erfolg und Scheitern von digitalen Methoden nur anhand der Verwendung der digitalen Methoden gemessen wird. Obwohl „Klick-Zahlen“ natürlich ein Indikator dafür sein können, ob eine Methode oder Forschungssoftware im Fach Anklang findet und nachnutzbar ist, sollte die Relevanz der digitalen Methode im Fach bzw. Fachdiskurs in den Vordergrund rücken. Denn: Wie erfolgversprechend kann eine digitale Methode sein, von der bereits in der Planungsphase nicht klar ist, auf welche geisteswissenschaftlichen Fragestellungen sie angewandt werden kann? Gerade für eine Antragstellung in den DH ist es daher von zentraler Bedeutung, entweder eine Methode oder Forschungssoftware zu entwickeln, die ein hohes Nachnutzungspotenzial bietet, oder mit einer digitalen Methode eine spezifisch innovative Fragestellung zu beantworten, die einen wichtigen Impuls in den Fachdiskurs einbringt. Das Risiko, fachlich zu scheitern, wird damit erheblich minimiert.

An diesen Beispielen zeigt sich: Während „Scheitern“ aus verschiedenen Ursachen heraus entstehen kann – und häufig auch aus mehr als nur einer –, sind Kommunikation und Erwartungs-/Risikomanagement zentrale Punkte, die über „Erfolg“ und „Scheitern“ entscheiden können. Gerade der disziplinenübergreifende Charakter der DH kann dazu führen, dass ein methodisch erfolgreiches Projekt auf einer wissenschaftlichen oder auch sozialen Ebene scheitern kann. Aber auch die umgekehrte Richtung ist möglich: Während die gewählten Methoden nicht hilfreich waren, konnten wissenschaftliche Ergebnisse erzielt werden.

3.2 Stimmen des Publikums

Flankiert wurde die Podiumsdiskussion von mehreren Möglichkeiten für das Publikum, mittels Umfragen Standpunkte beizutragen, und am Ende gab es Gelegenheit für das Plenum, Fragen an die Panelist:innen zu stellen.

In den Umfragen fanden sich dabei sehr viele Meldungen, die sich mit den Einschätzungen des Panels deckten oder diese erweiterten. Abb. 1 zeigt die häufigsten Beiträge zur Frage: „Woran kann DH-Praxis scheitern?“ in Form einer Wortwolke:

Auch zur Frage, was sich in der Praxis ändern müssen, gab es vielfältige Rückmeldungen zur Verbesserung der Fehlerkultur und den Umgang mit Scheitern in den DH. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Kommunikation – über ein Projekt und innerhalb eines Projektes – der DH mit den Fachdisziplinen. So wurde die Notwendigkeit einer Vernetzung und Kommunikation über Disziplingrenzen hinweg und die Herausbildung von Foren zur offenen Kommunikation betont. Die Kommunikation sollte dabei nicht nur innerhalb der DH, sondern mit Expert:innen verschiedener Fächer und auch Bibliothekar:innen stattfinden. Innerhalb dieser Foren muss sich eine Fehlerkultur herausbilden, die es erlaubt, auch negative Ergebnisse – gerade auch über Projektberichte – zu veröffentlichen.[8] Ebenfalls häufig genannt wurde eine solide Infrastruktur, die nicht ausschließlich über Projekte finanziert sein darf, insbesondere die Schaffung fester Stellen, um dem Abwandern von Kompetenz und damit dem Verlust von Wissen vorzubeugen. Last but not least, ist zur Kontrolle von Projekten bessere Kompetenz im Bereich des Projektmanagements unabdingbar. Gutes Projektmanagement reagiert nicht nur rechtzeitig auf Probleme – bis hin zur Ablehnung eines Projektes im Falle sich abzeichnender Undurchführbarkeit. Daher sollte Projektmanagement künftig neben technischen Aspekten und Data Literacy in der Ausbildung der Geisteswissenschaften einbezogen sein.

4 Zusammenfassung

Die Paneldiskussion hat gezeigt: Während „Scheitern“ aus verschiedenen Ursachen heraus entstehen kann – und häufig auch aus mehr als nur einer – sind Kommunikation und Erwartungs- bzw. Risikomanagement zentrale Punkte, die über „Erfolg“ und „Scheitern“ entscheiden können.

Alle Beteiligten haben einen sachlichen Umgang mit den „negativen Ergebnissen“ eines Projektes als wichtig angesehen. Erst die Kommunikation negativer Ergebnisse ermöglicht es, diese als Grundlage für bessere Entwicklungen zu nehmen und damit andere Projekte weiterzubringen. Das sachliche Sprechen über Nicht-Erfolge ist auch deshalb wichtig, weil gerade in Qualifikationsphasen mit ihnen Erfolgsbiografien stehen und fallen können – aber auch für die öffentliche Wahrnehmung von Projekten. Das bedeutet aber auch, dass eine solche Fehlerkultur nicht auf die DH beschränkt bleiben darf, sondern sich auch in den Fachdisziplinen durchsetzen muss – unabhängig davon, ob den DH der Status einer Fachwissenschaft zuerkannt wird oder nicht.

Zum Umgang mit „Scheitern“ gehört Offenheit. Wenn nicht nur offen über die Gründe gesprochen wird, sondern insbesondere auch die gesammelten und verarbeiteten Daten zum Nutzen von Werkzeugen und Methoden veröffentlicht werden, so ist ein Projekt nicht wirklich gescheitert. Veröffentlichte Erkenntnisse und Daten können so immer noch anderen Projekten als Grundlage dienen und weitere Forschung auf bessere Fundamente stellen. Je offener mit den Ergebnissen umgegangen wird, desto weiter rückt tatsächliches, vollständiges Scheitern in die Ferne und desto sachlicher kann auch die Diskussion darüber stattfinden. So gelingt es, einen gesunden und hilfreichen Mittelweg zwischen negativem Misserfolg und Scheitern als Selbstzweck zu beschreiten.

Das Panel zeigte einerseits durch die kontroverse Diskussion und andererseits den großen Andrang, den dringenden Bedarf einer größeren Fehlerfreundlichkeit und an Möglichkeiten, offener über gescheiterte Projekte zu reden, ohne dabei das Scheitern zu individualisieren oder zu glorifizieren. Dabei sollte das Lernen aus den Fehlern im Vordergrund stehen sowie die Erarbeitung systemischer, technologischer und struktureller Gründe für die mangelnde Fehlerkultur mit dem Ziel, eine breitere Akzeptanz dafür zu schaffen, über Scheitern in der Wissenschaft und den DH offen zu reden.

DH, wir müssen reden!

Literaturverzeichnis

Dombrowski, Quinn (2014): What Ever Happened to Project Bamboo? In: Literary and Linguistic Computing, 29 (3), 326–39. DOI:10.1093/llc/fqu026.10.1093/llc/fqu026Search in Google Scholar

Dombrowski, Quinn (2019): Book Review: “Failing Gloriously and Other Essays“ by Shawn Graham. In: Digital Humanities @ Stanford, 18. November 2019. Available at https://digitalhumanities.stanford.edu/book-review-failing-gloriously-and-other-essays-shawn-graham.Search in Google Scholar

Drucker, Johanna (2021): Sustainability and Complexity: Knowledge and Authority in the Digital Humanities. In: Digital Scholarship in the Humanities, 36 (2), ii86–94. DOI:10.1093/llc/fqab025.10.1093/llc/fqab025Search in Google Scholar

Frank, Markus (2022): Projektmanagement für die Digital Humanities (Workshop). In: DHd2022: Kulturen des digitalen Gedächtnisses: Konferenzabstracts. Universität Potsdam & Fachhochschule Potsdam, 07. bis 11. März 2022, hg. von Michaela Geierhos, Potsdam, 400–02. DOI:10.5281/zenodo.6304590.Search in Google Scholar

FuReSH I+II (2022): Veranstaltungsreihe: Kulturen des Scheiterns. Mai 2022. Verfügbar unter https://blogs.hu-berlin.de/furesh/2022/05/19/veranstaltungsreihe-kulturen-des-scheiterns/.Search in Google Scholar

Gengnagel, Tessa (2021–2022): Vom Topos des Scheiterns als konstituierender Kraft: Ein Essay über Erkenntnisprozesse in den Digital Humanities. In: Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities, hg. von Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels Walkowski, Joëlle Weis und Ulrike Wuttke, Wolfenbüttel (Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften: Sonderbände: 5). DOI:10.17175/SB005_011.Search in Google Scholar

Graham, Shawn (2019): Failing Gloriously and Other Essays, with a foreword by Eric Kansa and afterword by Neha Gupta. Grand Forks, ND. DOI:10.31356/dpb015.10.31356/dpb015Search in Google Scholar

RaDiHum20 (2022): RaDIHum20 spricht mit Markus Frank über Projektmanagement, 20. April 2022. Verfügbar unter https://radihum20.de/radihum20-markus-frank-projektmanagement/.Search in Google Scholar

Schumacher, Mareike (2022): Wie Wölkchen im Morgenlicht. Zur automatisierten Metaphern-Erkennung und der Datenbank literarischer Raummetaphern laRa. In: DHd2022: Kulturen des digitalen Gedächtnisses: Konferenzabstracts, Universität Potsdam & Fachhochschule Potsdam, 07. bis 11. März 2022, hg. von Michaela Geierhos, Potsdam, 232–36. DOI:10.5281/zenodo.6304590.Search in Google Scholar

Wuttke, Ulrike; Kampkaspar, Dario; Müller-Laackman, Jonas et al. (2023): Herausforderung, Lesson Learned oder Chance? Der Zusammenhang zwischen Kulturen des Scheiterns und Open-Bewegungen in den Digital Humanities. In: DHd 2023 Open Humanities Open Culture. 9. Tagung des Verbands „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“ (DHd 2023), Trier, Luxemburg. DOI: 10.5281/zenodo.7715544.Search in Google Scholar

Zuckerberg, Marc (2012): Zuckerberg. Verfügbar unter https://www.wired.com/2012/02/zuck-letter/.Search in Google Scholar

© 2024 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Zum Themenschwerpunkt „Fehlerkultur in Bibliotheken“

- Themenschwerpunkt: Fehlerkultur in Bibliotheken

- „Man macht natürlich Fehler“: Interview mit Petra-Sibylle Stenzel

- Lassen Sie uns über das Scheitern bzw. den Umgang mit Misserfolgen sprechen: Ein Interview mit Dietrich Rebholz-Schuhmann

- Lassen Sie uns über das Scheitern bei Projekten mit kommerziellen Partnern sprechen: Ein Interview mit Andreas Degkwitz

- Fehler, Irrtümer und andere Wortklaubereien – Eine notwendige Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten

- Nie zu Ende: Professionelle Dilemmata im Bibliotheksberuf

- Weniger Fehler durch Lern-Lehr-Orientierung in der Wissensarbeit

- Glück im Unglück – wie wird das Scheitern als Lerngelegenheit in deutsch- und englischsprachigen Bibliothekscommunities genutzt?

- Über die Bedeutung des Spaßfaktors in Forschungsprojekten – Ein Erfahrungsbericht

- Quer im Feld? Ein Annäherungsversuch an die Fehlerkultur einer Mittelschulbibliothek aus der Perspektive einer Quereinsteigerin

- Psychologische Sicherheit und ihre Bedeutung für eine gesunde Fehlerkultur

- Fehlerkulturen in Organisationen: Was sie uns sagen und wie wir aus ihnen lernen können

- DH, wir müssen reden! Eine Konversation über das Scheitern in den Digital Humanities

- Fehlerkultur – Leitbild für Bibliotheken

- Eine Bibliografie des Scheiterns im Bibliothekswesen

- Zukunftsgestalter

- Gemeinsam InTakt – mit Veeh-Harfen® die Welt der Musik entdecken

- Mobile Jugendarbeit im Europaviertel

- Kreative Freiräume – Dritte Orte an den Leipziger Städtischen Bibliotheken

- Mit Augmented Reality orientieren, navigieren, vernetzen – eine App für die Zentralbibliothek Düsseldorf im KAP1

- Kommt ein Hund in die Bibliothek: Neuer Lernraumservice

- Fragmentarische Fundstücke – NS-Provenienzforschung in modernen Universitätsbibliotheken

- Sonstige Beiträge

- Die Digitalisierung von kulturellem Erbe am Beispiel von Liebesbriefen

- Aufgabenprofile im Wandel: Bibliotheken in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur

- Rezensionen

- Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels herausgegeben von der Historischen Kommission. Band 5. Im Auftrag der Historischen Kommission herausgegeben von Christoph Links, Siegfried Lokatis und Klaus G. Saur in Zusammenarbeit mit Carsten Wurm: Deutsche Demokratische Republik. Teil 2: Verlage 2. IX, 592 Seiten. Abbildungen und Tabellen. Berlin, Boston: De Gruyter, 2023. ISBN 978-3-11-056529-4, 169,95 €

- Lux, Claudia: Praxishandbuch richtige Lobbyarbeit für Bibliotheken (De Gruyter Reference). Berlin, Boston: De Gruyter, 2022. 383 S. Ill., gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-11-067333-3

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Zum Themenschwerpunkt „Fehlerkultur in Bibliotheken“

- Themenschwerpunkt: Fehlerkultur in Bibliotheken

- „Man macht natürlich Fehler“: Interview mit Petra-Sibylle Stenzel

- Lassen Sie uns über das Scheitern bzw. den Umgang mit Misserfolgen sprechen: Ein Interview mit Dietrich Rebholz-Schuhmann

- Lassen Sie uns über das Scheitern bei Projekten mit kommerziellen Partnern sprechen: Ein Interview mit Andreas Degkwitz

- Fehler, Irrtümer und andere Wortklaubereien – Eine notwendige Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten

- Nie zu Ende: Professionelle Dilemmata im Bibliotheksberuf

- Weniger Fehler durch Lern-Lehr-Orientierung in der Wissensarbeit

- Glück im Unglück – wie wird das Scheitern als Lerngelegenheit in deutsch- und englischsprachigen Bibliothekscommunities genutzt?

- Über die Bedeutung des Spaßfaktors in Forschungsprojekten – Ein Erfahrungsbericht

- Quer im Feld? Ein Annäherungsversuch an die Fehlerkultur einer Mittelschulbibliothek aus der Perspektive einer Quereinsteigerin

- Psychologische Sicherheit und ihre Bedeutung für eine gesunde Fehlerkultur

- Fehlerkulturen in Organisationen: Was sie uns sagen und wie wir aus ihnen lernen können

- DH, wir müssen reden! Eine Konversation über das Scheitern in den Digital Humanities

- Fehlerkultur – Leitbild für Bibliotheken

- Eine Bibliografie des Scheiterns im Bibliothekswesen

- Zukunftsgestalter

- Gemeinsam InTakt – mit Veeh-Harfen® die Welt der Musik entdecken

- Mobile Jugendarbeit im Europaviertel

- Kreative Freiräume – Dritte Orte an den Leipziger Städtischen Bibliotheken

- Mit Augmented Reality orientieren, navigieren, vernetzen – eine App für die Zentralbibliothek Düsseldorf im KAP1

- Kommt ein Hund in die Bibliothek: Neuer Lernraumservice

- Fragmentarische Fundstücke – NS-Provenienzforschung in modernen Universitätsbibliotheken

- Sonstige Beiträge

- Die Digitalisierung von kulturellem Erbe am Beispiel von Liebesbriefen

- Aufgabenprofile im Wandel: Bibliotheken in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur

- Rezensionen

- Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels herausgegeben von der Historischen Kommission. Band 5. Im Auftrag der Historischen Kommission herausgegeben von Christoph Links, Siegfried Lokatis und Klaus G. Saur in Zusammenarbeit mit Carsten Wurm: Deutsche Demokratische Republik. Teil 2: Verlage 2. IX, 592 Seiten. Abbildungen und Tabellen. Berlin, Boston: De Gruyter, 2023. ISBN 978-3-11-056529-4, 169,95 €

- Lux, Claudia: Praxishandbuch richtige Lobbyarbeit für Bibliotheken (De Gruyter Reference). Berlin, Boston: De Gruyter, 2022. 383 S. Ill., gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-11-067333-3