Zusammenfassung

NS-Provenienzforschung in modernen universitären Strukturen – wie passt das zusammen? Als Bindeglied fungieren Bücher, deren Herkunft Rätsel aufgibt. Zur Lösung werden die Wege der Bestände von ehemaligen NS-Parteibibliotheken über verschiedene Institutionen nbis in heutige wissenschaftliche Bibliotheken verfolgt. Daraus ergibt sich ein innovativer Forschungsansatz, der die bibliothekarische Entnazifizierung anhand ihrer Überreste untersucht. Diesen präsentiert der vorliegende Beitrag, der auf einer Dissertation basiert, in einem Dreischritt.

Abstract

Nazi provenance research in modern university structures – how does that fit together? The link is formed by books whose origins pose a mystery. To find a solution, the paths of the holdings are traced from former Nazi party libraries via various institutions to today’s academic libraries. This results in an innovative research approach that examines the denazification of libraries based on their remains. This article, which is based on a dissertation, presents this approach in a three-step approach.

1 Was war die bibliothekarische Entnazifizierung?

Die Entnazifizierung galt nicht nur für Personen, sondern auch für Bücher und Bibliotheken. Dieser Prozess war insgesamt ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der Freiheit und zur Förderung der Demokratie in Nachkriegsdeutschland. Er trug dazu bei, dass Bibliotheken heute als wertfreie Wissens- und Informationsquellen und nicht als Propaganda- und Indoktrinationszentren dienen.

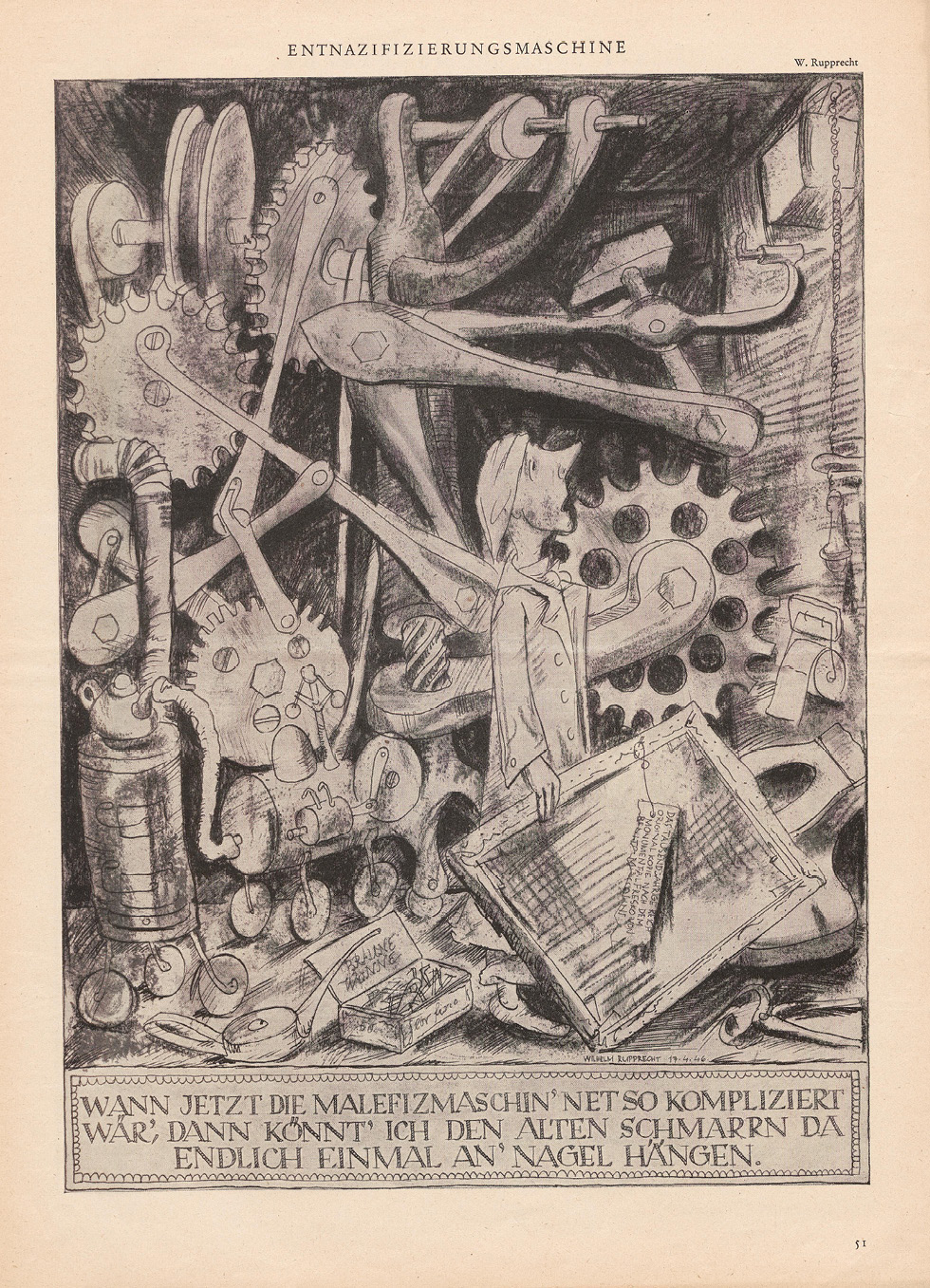

Die Schnittstelle der bibliothekarischen Entnazifizierung (in den überlieferten Quellen als „Säuberung“ bezeichnet) bildete den thematischen Mittelpunkt einer landesgeschichtlichen Dissertation[1] sowie dieses Beitrags. Der bislang untererforschte Vorgang umfasste alle Maßnahmen, die von den Alliierten ergriffen wurden, um nationalsozialistische Propaganda, Literatur und Ideologie, aber auch belastetes Personal aus Bibliotheken zu entfernen. Doch wie lief die Entnazifizierung von Bibliotheksstrukturen ab? Gestaltete sie sich in der Praxis tatsächlich so langwierig und kompliziert, wie eine zeitgenössische Karikatur (Abb. 1) vermuten lässt?

Im Fokus standen Institutionen wie Parteibibliotheken, die während der NS-Zeit im Auftrag der NSDAP eingerichtet worden waren. Diese wurden bereits im Vorfeld des Kontrollratsbefehls Nr. 4 vom 13. Mai 1946 zusammen mit ihren NS-Trägerorganisationen aufgelöst. Die Direktive selbst ordnete die Aussonderung von Büchern, Dokumenten und anderen Materialien an, die nationalsozialistische Propaganda, rassistische oder antisemitische Inhalte enthielten.[2]

Der vorliegende Beitrag skizziert, warum einige Bücher vernichtet wurden, während andere für historische Zwecke aufbewahrt oder in unterschiedliche Institutionen weltweit überführt wurden.

2 Woher stammen die NS-Fundstücke?

NS-Fundstücke stellen aus heutiger Sicht „Relikte im Regal“ dar. Gemeint sind damit Überreste von Bibliotheken in anderen Bibliotheken. Sie entstehen beim Wechsel von politischen Systemen (z. B. Nationalsozialismus, SED-Diktatur). Derartige Veränderungen greifen in das Kulturerbe ein und hinterlassen Spuren. Diese können erschlossen und aus verschiedenen Perspektiven, der NS- und Nachkriegszeit, der Gegenwart oder der Digitalisierung kontextualisiert, interpretiert und problematisiert werden: „,Kulturgut‘ [ist] jede bewegliche Sache oder Sachgesamtheit von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder aus anderen Bereichen des kulturellen Erbes, insbesondere von […] wissenschaftlichem Wert.“[3]

„Entnazifizierungsmaschine“ von Wilhelm Rupprecht (1886–1963). Aus: Der Simpl (1946) 1 (5), 51. (Universitätsbibliothek Heidelberg, CC BY-SA 3.0 DE)

Forschungsrelevanz erwächst daraus, dass Bücher als literarische Hinterlassenschaften von einer bestimmten Zeit zeugen. Ob in materieller Form oder als kulturelles Gedächtnis geben sie wertvolle Einblicke in die Vergangenheit. Der Verlust einer Bibliothek bringt allerdings nicht nur die Zerstörung der physischen Bücher, sondern auch der darin enthaltenen Ideen und des Wissens mit sich. Durch die Untersuchung können Wissenschaftler*innen ein besseres Verständnis für die kulturellen Praktiken von Gesellschaften in Transformationsprozessen gewinnen.

Aktuelle Ansichten der Herkunftseinrichtungen (links: ehemaliges „Haus der Deutschen Erziehung“ in Bayreuth, rechts: Schloss Steinenhausen bei Kulmbach). Fotos: Tessa Sauerwein

Buchstäblich greifbar wird bibliothekarischer Strukturwandel in den Magazinen der modernen Universitätsbibliotheken Bamberg und Bayreuth. Hier finden sich zahlreiche pädagogische Bücher, die laut Besitzstempel einmal zwei NS-Organisationen (dem NS-Lehrerbund und der NS-Volkswohlfahrt) gehörten. Das bedeutet jedoch nicht, dass es sich dabei um Titel mit ideologischen Inhalten handeln muss. Aber wie und warum kamen die besagten Bücher dorthin und woher stammen sie?

Die Herkunftseinrichtungen der Bücherfunde repräsentierten das NS-Regime auf lokaler Ebene. Die bibliothekspolitische Zentrale des NS-Lehrerbundes im ehemaligen „Haus der Deutschen Erziehung“ in Bayreuth war überregionales Netzwerk und Leitbild, so auch für die einzige Fachbücherei für Kindergärtnerinnen im Gaugebiet in der Nähe von Kulmbach (Abb. 2). Aber was geschah nach der Auflösung dieser Einrichtungen bei Kriegsende mit ihren Büchern? Wurden sie verboten, vernichtet, verwahrt oder kurzerhand recycelt?

Anhand von Restbeständen, die sich in den Universitätsbibliotheken Bayreuth und Bamberg befinden, lässt sich der Umgang mit NS-Literatur nach 1945 nachvollziehen. Obwohl beide Bibliotheken erst in den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts entstanden, stellt dies kein Ausschlusskriterium für Buchbesitz mit NS-Provenienz dar.

Genutzt werden können solche brisanten Objekte, um das demokratische Bewusstsein der Gegenwart zu stärken.[4] Dabei spielt der Transfer zwischen Wissenschaft und Gesellschaft eine zentrale Rolle.

The Occupation Zones. Karte: Bach (1946), vordere Umschlagseite

3 Was macht die Erforschung von NS-Fundstücken anschlussfähig?

Ein Ziel der Dissertation war es zu ermitteln, inwieweit sich in Bibliotheken, insbesondere Hochschulbibliotheken, Relikte nationalsozialistischer Buch- und Bibliothekspolitik finden lassen. Das gilt nicht nur für das heutige Oberfranken, dem nördlichen Teil Bayerns, zu dem Bamberg und Bayreuth gehören. Von 1945 bis 1949 war es Teil der amerikanischen Besatzungszone (Abb. 3). Die Studie erforschte, ob die regionalen Untersuchungsergebnisse Handlungsmuster darstellen, die übertragbar sind.

Im Zuge dieser Entwicklung wurde allerdings nur ein Bruchteil der betroffenen Bestände in Deutschland belassen, der andere gelangte an ausländische, auch amerikanische Bibliotheken. Aber inwiefern korrespondierten diese beiden unterschiedlichen Translokationsvorgänge (Region und Übersee) miteinander?

Die Frage nach der internationalen Vernetzung wurde in der Studie aufgeworfen, beantwortet und nachgewiesen. Dazu wurden die mithilfe von Provenienzforschung und Digitalisierung erschlossene und rekonstruierte Erwerbungskontexte (z. B. von Beutegut oder Bestandsübernahmen) herangezogen. Die Erkenntnisse können genutzt werden, um weitere vergleichbare Quellenbestände für Forschungszwecke zu lokalisieren.

Die Relevanz der Dissertation zeigt sich im interdisziplinären Diskurs zur kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Adressiert wurden verschiedene Fach- und Forschungsdisziplinen (z. B. Geschichts-, Literatur- und Bibliothekswissenschaft, Digital Humanities) und Kulturgut bewahrende Einrichtungen (Bibliotheken, Archive und Museen).[5]

Verbindend könnte die Leitidee des Provenancial Turn wirken, um sich gemeinsam für Freiheit und Demokratie zu engagieren. Dazu möchte die Studie einen Beitrag leisten – als Mahnung wider das Vergessen.

About the author

Tessa Sauerwein

Literaturverzeichnis

Alliierter Kontrollrat (1946): Einziehung von Literatur und Werken nationalsozialistischen und militaristischen Charakters vom 13. Mai 1946. In: Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, 2 (7), 151–52.Search in Google Scholar

Bach, Julian (1946): America’s Germany: an account of the occupation. New York: Random House.Search in Google Scholar

Braun, Peter (2015): Objektbiographie: ein Arbeitsbuch. Weimar: VDG.Search in Google Scholar

Gesetz zum Schutz von Kulturgut (Kulturgutschutzgesetz – KGSG) (2016): Verfügbar unter http://www.gesetze-im-internet.de/kgsg/, veröffentlicht am 31.07.2016, zugegriffen am 15.04.2023.Search in Google Scholar

Rupprecht, Wilhelm (1946): „Entnazifizierungsmaschine“. In: Der Simpl: Kunst – Karikatur – Kritik, 1 (5), 51. DOI:10.11588/diglit.7376#0049.Search in Google Scholar

Zimmermann, Olaf; Geißler, Theo (Hrsg.) (2016): Altes Zeug: Beiträge zur Diskussion zum nachhaltigen Kulturgutschutz. Berlin: Deutscher Kulturrat e.V. (Aus Politik & Kultur: 14). Verfügbar unter https://www.kulturrat.de/publikationen/altes-zeug/, zugegriffen am 15.04.2023.Search in Google Scholar

© 2023 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Zum Themenschwerpunkt „Fehlerkultur in Bibliotheken“

- Themenschwerpunkt: Fehlerkultur in Bibliotheken

- „Man macht natürlich Fehler“: Interview mit Petra-Sibylle Stenzel

- Lassen Sie uns über das Scheitern bzw. den Umgang mit Misserfolgen sprechen: Ein Interview mit Dietrich Rebholz-Schuhmann

- Lassen Sie uns über das Scheitern bei Projekten mit kommerziellen Partnern sprechen: Ein Interview mit Andreas Degkwitz

- Fehler, Irrtümer und andere Wortklaubereien – Eine notwendige Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten

- Nie zu Ende: Professionelle Dilemmata im Bibliotheksberuf

- Weniger Fehler durch Lern-Lehr-Orientierung in der Wissensarbeit

- Glück im Unglück – wie wird das Scheitern als Lerngelegenheit in deutsch- und englischsprachigen Bibliothekscommunities genutzt?

- Über die Bedeutung des Spaßfaktors in Forschungsprojekten – Ein Erfahrungsbericht

- Quer im Feld? Ein Annäherungsversuch an die Fehlerkultur einer Mittelschulbibliothek aus der Perspektive einer Quereinsteigerin

- Psychologische Sicherheit und ihre Bedeutung für eine gesunde Fehlerkultur

- Fehlerkulturen in Organisationen: Was sie uns sagen und wie wir aus ihnen lernen können

- DH, wir müssen reden! Eine Konversation über das Scheitern in den Digital Humanities

- Fehlerkultur – Leitbild für Bibliotheken

- Eine Bibliografie des Scheiterns im Bibliothekswesen

- Zukunftsgestalter

- Gemeinsam InTakt – mit Veeh-Harfen® die Welt der Musik entdecken

- Mobile Jugendarbeit im Europaviertel

- Kreative Freiräume – Dritte Orte an den Leipziger Städtischen Bibliotheken

- Mit Augmented Reality orientieren, navigieren, vernetzen – eine App für die Zentralbibliothek Düsseldorf im KAP1

- Kommt ein Hund in die Bibliothek: Neuer Lernraumservice

- Fragmentarische Fundstücke – NS-Provenienzforschung in modernen Universitätsbibliotheken

- Sonstige Beiträge

- Die Digitalisierung von kulturellem Erbe am Beispiel von Liebesbriefen

- Aufgabenprofile im Wandel: Bibliotheken in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur

- Rezensionen

- Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels herausgegeben von der Historischen Kommission. Band 5. Im Auftrag der Historischen Kommission herausgegeben von Christoph Links, Siegfried Lokatis und Klaus G. Saur in Zusammenarbeit mit Carsten Wurm: Deutsche Demokratische Republik. Teil 2: Verlage 2. IX, 592 Seiten. Abbildungen und Tabellen. Berlin, Boston: De Gruyter, 2023. ISBN 978-3-11-056529-4, 169,95 €

- Lux, Claudia: Praxishandbuch richtige Lobbyarbeit für Bibliotheken (De Gruyter Reference). Berlin, Boston: De Gruyter, 2022. 383 S. Ill., gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-11-067333-3

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Zum Themenschwerpunkt „Fehlerkultur in Bibliotheken“

- Themenschwerpunkt: Fehlerkultur in Bibliotheken

- „Man macht natürlich Fehler“: Interview mit Petra-Sibylle Stenzel

- Lassen Sie uns über das Scheitern bzw. den Umgang mit Misserfolgen sprechen: Ein Interview mit Dietrich Rebholz-Schuhmann

- Lassen Sie uns über das Scheitern bei Projekten mit kommerziellen Partnern sprechen: Ein Interview mit Andreas Degkwitz

- Fehler, Irrtümer und andere Wortklaubereien – Eine notwendige Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten

- Nie zu Ende: Professionelle Dilemmata im Bibliotheksberuf

- Weniger Fehler durch Lern-Lehr-Orientierung in der Wissensarbeit

- Glück im Unglück – wie wird das Scheitern als Lerngelegenheit in deutsch- und englischsprachigen Bibliothekscommunities genutzt?

- Über die Bedeutung des Spaßfaktors in Forschungsprojekten – Ein Erfahrungsbericht

- Quer im Feld? Ein Annäherungsversuch an die Fehlerkultur einer Mittelschulbibliothek aus der Perspektive einer Quereinsteigerin

- Psychologische Sicherheit und ihre Bedeutung für eine gesunde Fehlerkultur

- Fehlerkulturen in Organisationen: Was sie uns sagen und wie wir aus ihnen lernen können

- DH, wir müssen reden! Eine Konversation über das Scheitern in den Digital Humanities

- Fehlerkultur – Leitbild für Bibliotheken

- Eine Bibliografie des Scheiterns im Bibliothekswesen

- Zukunftsgestalter

- Gemeinsam InTakt – mit Veeh-Harfen® die Welt der Musik entdecken

- Mobile Jugendarbeit im Europaviertel

- Kreative Freiräume – Dritte Orte an den Leipziger Städtischen Bibliotheken

- Mit Augmented Reality orientieren, navigieren, vernetzen – eine App für die Zentralbibliothek Düsseldorf im KAP1

- Kommt ein Hund in die Bibliothek: Neuer Lernraumservice

- Fragmentarische Fundstücke – NS-Provenienzforschung in modernen Universitätsbibliotheken

- Sonstige Beiträge

- Die Digitalisierung von kulturellem Erbe am Beispiel von Liebesbriefen

- Aufgabenprofile im Wandel: Bibliotheken in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur

- Rezensionen

- Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels herausgegeben von der Historischen Kommission. Band 5. Im Auftrag der Historischen Kommission herausgegeben von Christoph Links, Siegfried Lokatis und Klaus G. Saur in Zusammenarbeit mit Carsten Wurm: Deutsche Demokratische Republik. Teil 2: Verlage 2. IX, 592 Seiten. Abbildungen und Tabellen. Berlin, Boston: De Gruyter, 2023. ISBN 978-3-11-056529-4, 169,95 €

- Lux, Claudia: Praxishandbuch richtige Lobbyarbeit für Bibliotheken (De Gruyter Reference). Berlin, Boston: De Gruyter, 2022. 383 S. Ill., gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-11-067333-3