Zusammenfassung

Die Vereinigten Staaten haben sich bemüht, eine Art „Friedensvereinbarung“ für Afghanistan mit den Taliban zu erreichen, die jedoch möglicherweise keinen Bestand haben wird. Es fehlt an einer klaren Strategie für Afghanistan, die über eine bloße Konfliktbeendigung, einen Waffenstillstand oder die Ausschaltung terroristischer Bedrohungen hinausginge. Ein Friedensplan für Afghanistan, der keine dauerhaften Regelungen in Bezug auf Regierungsbeteiligung, die Sicherheitskräfte und die Wirtschaft umfasst, wird zu einer Situation führen, die zahlreiche Gemeinsamkeiten mit jener Zeit aufweist, als die Vereinigten Staaten durch den Abzug ihrer Truppen aus Vietnam einen Frieden herbeiführen wollten – was letztlich zum Fall Saigons führte.

Abstract

The United States has attempted to achieve a form of “peace” in Afghanistan that may not remain sustainable. There is an absence of a clear strategy for Afghanistan that outlines more than just conflict termination, a ceasefire, or the defeat of terrorist threats. A plan for Afghanistan that does not account for enduring systems within the government, the security forces, or the economy will result in a situation that shares many similarities to the period when the United States attempted to broker peace by withdrawing its troops in Vietnam – one that ultimately resulted in the fall of Saigon.

1 Einleitung

Der angebliche „Friedensprozess“, den die Vereinigten Staaten in Afghanistan anstreben, sollte kritisch hinterfragt werden. Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei diesen Friedensbemühungen tatsächlich um den Versuch handeln könnte, die gleiche Art von politischem Deckmantel für einen US-Abzug bereitzustellen wie im Fall des Friedensabkommens, das die Vereinigten Staaten in Vietnam aushandelten. Zugleich ist es durchaus möglich, dass die US-Regierung die Friedensbemühungen in Afghanistan ernst nimmt und tatsächlich glaubt, sie könnten zum Erfolg führen. Es ist also bestenfalls ein gut gemeinter Versuch zur Einleitung eines Friedensprozesses, dessen Initiatoren nicht verstehen, dass diese Form von „Frieden“ wahrscheinlich sehr schnell zu einem Rückzug wie in Vietnam führen wird.

Es ist nur eine allzu reale Möglichkeit, dass dieser Friedensprozess scheitern wird. Schließlich fehlt fast allen gegenwärtigen US-amerikanischen und anderweitigen internationalen Friedensbemühungen eine klare Strategie, die über einen militärischen Sieg oder eine Konfliktbeendigung hinausginge. In Syrien, Irak, Libyen und im Jemen verfolgen die USA lediglich das Ziel, die laufenden Kampfhandlungen zu beenden, eine Art von Waffenstillstand zu erreichen oder die aktuelle terroristische Bedrohung auszuschalten. Es gibt keine wohldurchdachte Strategie und keinen klaren Plan für eine stabile Friedensordnung und die Schaffung tragfähiger, dauerhafter Strukturen im Regierungs-, Sicherheits- oder wirtschaftlichen Bereich irgendeines der Konfliktländer. Wenn man nach einem verborgenen Motiv hinter dem Fehlen einer nachhaltigen Friedensstrategie für Afghanistan sucht, könnte man schnell zu dem Schluss kommen, dass es ein solches Motiv nicht gibt. Und doch sind alle öffentlichen Beschreibungen der US-amerikanischen Friedensbemühungen in Afghanistan so oberflächlich und beziehen sich auf einen so kurzen Zeitraum, dass es zumindest den Anschein erweckt, als sollten sie einen bloßen Deckmantel für einen US-Truppenabzug liefern. Wie das „Friedensabkommen“ in Vietnam sind sie mit außerordentlich hohen Risiken verbunden. Tatsächlich dürften die US-Friedensbemühungen in Afghanistan noch weniger „erfolgreich“ sein als die US-Friedensbemühungen in Vietnam, die bekanntlich im Fall Saigons und in der Eroberung des Südens durch Nordvietnam endeten.

Unterzeichnung des vorläufigen Friedensabkommens mit den Taliban in Doha am 29.2.2020

2 Ein echter Frieden ohne klare Sicherheitsgarantien?

Aus dem, was die US-Regierung bislang veröffentlicht hat, geht hervor, dass ihre Friedensbemühungen einen vorübergehenden Nutzen – wie etwa einen Waffenstillstand, eine Zusicherung der Taliban Extremismus oder Terrorismus nicht zu unterstützen und/oder eine Form der anfänglichen Kooperation zwischen den Taliban und der gegenwärtigen afghanischen Zentralregierung – bringen werden. Die US-Unterhändler scheinen bislang jedoch lediglich – abgesehen vom Abzug der US-Kampftruppen – die folgenden Ziele anzustreben: eine Form von Waffenstillstand beziehungsweise von Konfliktbeendigung und eine Pro-forma-Erklärung der Taliban, keine terroristischen Aktivitäten zu unterstützen.

Die Vereinigten Staaten haben öffentlich keine Sicherheitsgarantie für die afghanische Regierung definiert. Sie haben auch nie ausdrücklich zugegeben, dass die von den USA und der NATO unterstützten afghanischen Streitkräfte allmählich den Kampf um die Kontrolle der ländlichen Gebiete verlieren würden. Auch muss davon ausgegangen werden, dass die afghanischen Streitkräfte ohne massive US-Luftunterstützung, ohne Weitergabe nachrichtendienstlicher Erkenntnisse und ohne direkte Gefechtsunterstützung nicht überleben könnten. Letztere wird hauptsächlich durch Eliteeinheiten des US-Heeres geleistet, die den Einheiten der afghanischen Streitkräfte für den Anti-Terror-Kampf direkte Unterstützung durch Ausbildung und Unterstützung (train and assist) im Kampf zukommen lassen.

Umfragen unter der afghanischen Bevölkerung verdeutlichen die Defizite Afghanistans in den Bereichen Sicherheit und gute Regierungsführung. Die Asia Foundation erhebt seit Jahren die öffentliche Meinung in Afghanistan und führt jährlich eine hoch angesehene Meinungsumfrage darüber durch, wie die Afghanen die Situation in ihrem Land und den Krieg beurteilen. Bei der Umfrage der Foundation in Afghanistan im Jahr 2019 erklärten 74,5 Prozent der Befragten, dass sie ständig, oft oder gelegentlich um ihre persönliche Sicherheit fürchteten. In dem Bericht wird des Weiteren festgestellt, dass die Sorge um die persönliche Sicherheit seit 2012, als 48,2 Prozent die entsprechende Frage bejahten, Jahr für Jahr zugenommen habe. Auch die Sorge um die persönliche Sicherheit bei der Stimmabgabe bei Wahlen befindet sich auf dem höchsten jemals gemessenen Stand (63,3 Prozent).[1]

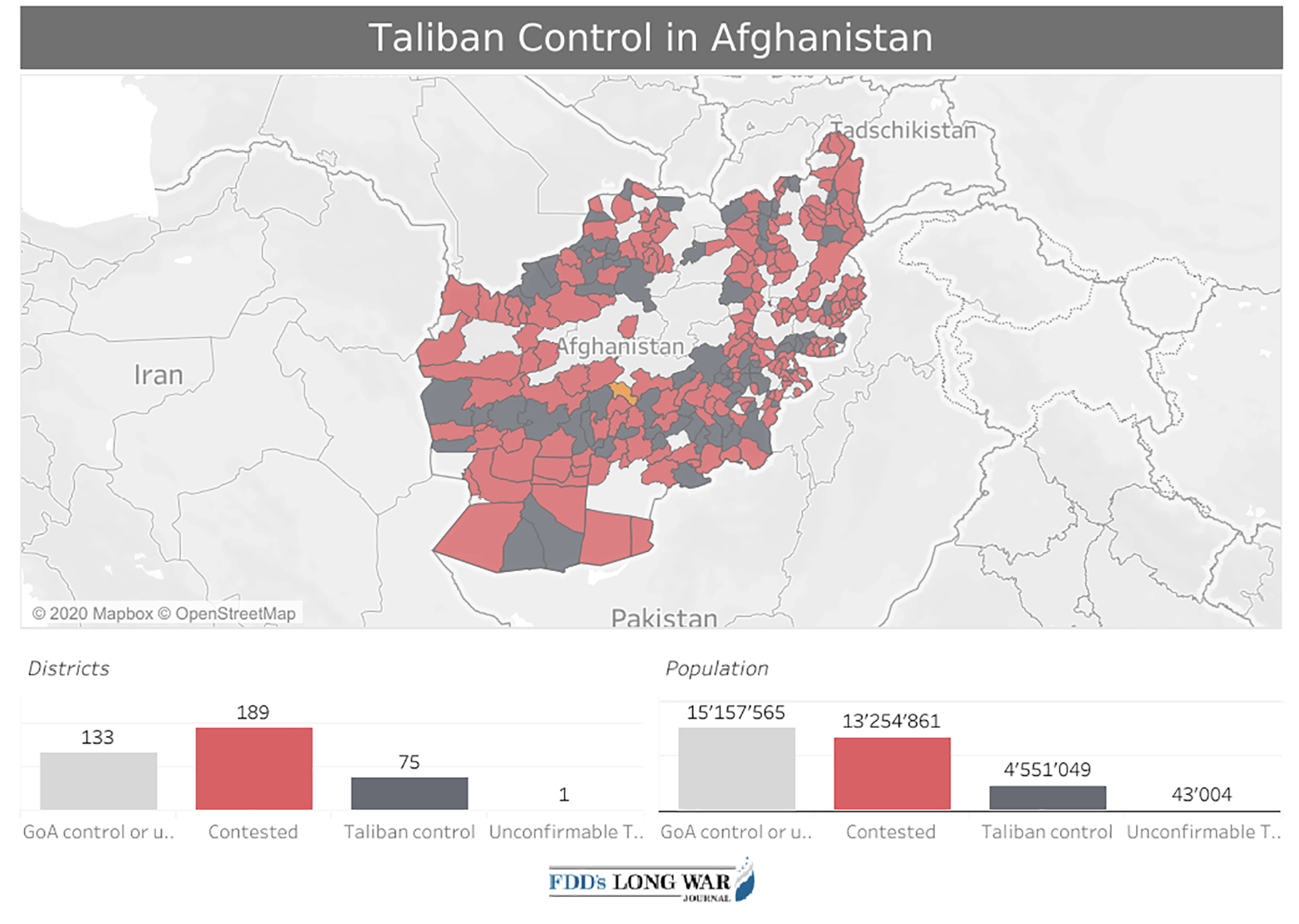

Berichte an den US-Kongress durch den Generalinspekteur des Verteidigungsministeriums (LIG), den Inspekteur für den Wiederaufbau Afghanistans (SIGAR), das Zentralkommando der Vereinigten Staaten (USCENTCOM) und UN-Berichte – insbesondere ihre Berichte über afghanische Opfer und „sichere“ Gebiete für Hilfseinsätze – sowie angesehene Quellen, wie das Long War Journal und CSIS, zeigen allesamt, wie schwach die Kontrolle der Regierung über Afghanistan geworden ist. Sie machen auch die fortbestehenden Defizite der afghanischen Streitkräfte nur allzu deutlich (vgl. Abbildung 1).

Kontrolle über die Provinzen Afghanistans

Quelle: Long War Journal: Taliban Control in Afghanistan, https://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan.

Die afghanische Armee hätte ohne massive US-Luftunterstützung und ohne Bodengefechtsunterstützung durch US-amerikanische „Train and Assist“-Einheiten sowie durch kleine Kampfeinheiten höchstwahrscheinlich bereits einige Provinzhauptstädte verloren. Ohne US-Luft-, -Aufklärungs- und beratende Bodengefechtsunterstützung hätte sie höchstwahrscheinlich auch bereits erhebliche Gebiete an ISIS verloren – eine Herausforderung, welche die Vereinigten Staaten nie öffentlich angesprochen haben, als sie erklärten, die Taliban müssten den Terrorismus in Afghanistan eindämmen.[2]

Eine gründliche Lektüre der SIGAR- und der LIG-Berichte an den Kongress zeigt, dass die lokalen, paramilitärischen und Polizeikräfte sowie größere Einheiten der afghanischen Armee noch auf Jahre hinaus nicht in der Lage sein werden, ohne direkte US-Kampfunterstützung das Land zu sichern.[3] Schlimmer noch, sie haben nicht gezeigt, dass sie in der Lage sind, in effektiver Weise polizeiliche Aufgaben wahrzunehmen. Dies aber wäre für eine erfolgreiche Umsetzung jedweder Friedensregelung unabdingbar – und auch eine notwendige Voraussetzung dafür, dass sich Afghanen an die Behörden und nicht an die Taliban wenden, wenn es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geht.[4]

Auch die Personalstärke bleibt ein Problem, ungeachtet der Tatsache, dass es kaum Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des staatlichen Sektors und der Streitkräfte gibt. SIGAR berichtet, die Gesamtzahl der Bediensteten der Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) sei im Jahr 2019 gestiegen. Allerdings habe die Mannschaftsstärke der Army (ANA) nur um 5.000 Personen zugenommen, während die Afghan National Police (ANP) einen Personalschwund verzeichnet habe. Auch diese Zahlen bleiben unsicher und SIGAR berichtet, dass die Personalstärke insgesamt Ende 2019 nur 77,5 Prozent der Soll-Stärke von 352.000 betragen habe. Diese Zahlen berücksichtigen möglicherweise nicht in vollem Umfang die erhebliche Anzahl an Desertionen, und sie bilden auch nicht die aufgrund steigender afghanischer Opferzahlen zunehmende Unwilligkeit ab, Militärdienst zu leisten.[5]

Die afghanische Luftwaffe ist noch immer weit von einer schlagkräftigen Truppe entfernt, und Daten des United States Air Forces Central (USAFCENT) zeigen, dass afghanische Streitkräfte seit dem Abzug großer US-amerikanischer und NATO-Kampfverbände im Jahr 2013 auf Nachrichtengewinnung, Aufklärung und Überwachung durch US- und Koalitionstruppen angewiesen waren. Die Anzahl von Luftangriffen mit bemannten und unbemannten Flugkörpern stieg von 947 im Jahr 2015 auf 1.337 im Jahr 2016, 4.361 im Jahr 2017, 7.362 im Jahr 2018, während sie in den ersten 11 Monaten des Jahres 2019 auf 6.727 sank.[6]

Eine Kennziffer, die herangezogen wird, um zu beurteilen, wie gut die afghanischen Streitkräfte ausgerüstet und ausgebildet sind, ist die Anzahl eigenständiger Operationen, die afghanische Sicherheitskräfte ohne Unterstützung durch US- oder Koalitionsstreitkräfte durchführen. So berichtete SIGAR, dass die afghanischen Spezialkräfte in den Monaten Oktober bis Dezember 2019 nur 31 Prozent ihrer Bodenoperationen eigenständig durchführten. Dies belegt zweifelsfrei, dass die afghanischen Streitkräfte nicht in der Lage sind, autonom zu operieren; ganz zu schweigen davon, dass Interviews ernsthafte Zweifel daran aufkommen lassen, wie „eigenständig“ diese Operationen tatsächlich waren.[7]

Die Official U.S. Army History of Vietnam lässt erkennen, dass nach der Unterzeichnung des Vietnam-Friedensvertrags ähnliche Probleme in der Armee der Republik Vietnam (ARVN) existierten. Aber sie weist auch darauf hin, dass die ARVN damals weitaus kampfstärker zu sein schien als die afghanischen Streitkräfte heute. Zudem hatte es die südvietnamesische Regierung zumindest dem Anschein nach mit einem Krieg zu tun, in dem die nordvietnamesischen Streitkräfte weitgehend besiegt und aus Südvietnam abgezogen waren.[8]

Berichte der Weltbank und des IWF haben überdies betont, dass die afghanischen Streitkräfte nicht überleben und sich nicht in der geplanten Weise weiterentwickeln können, wenn die Vereinigten Staaten nicht ungefähr die Hälfte des afghanischen nationalen Sicherheitsbudgets bestreiten. Dies bedeutet, dass die USA in Zukunft mindestens 4,6 Milliarden Dollar an Finanzhilfen pro Jahr bereitstellen müssen. Sie brauchen auch die Hilfe von NATO-Verbündeten. Allerdings ist selbst mit solchen Hilfen keineswegs sicher, dass die afghanischen Streitkräfte nach dem Abzug des Großteils der US-Truppen in der Lage sein werden, weiterhin den Kampfgeist und den inneren Zusammenhalt aufzubringen, die sie benötigen, um den Taliban die Stirn zu bieten. Ebenfalls ist nicht sicher, dass die afghanischen Streitkräfte nicht in eine Reihe rivalisierender Milizen zerfallen, die loyal gegenüber bestimmten Warlords und Machtmaklern sind.

Aus dem SIGAR 46th Quarterly Report geht hervor, dass der größte Teil der US-Finanzhilfen für Afghanistan – rund 86,4 Milliarden Dollar per 31. Dezember 2019 – in Sicherheitsmaßnahmen geflossen ist.[9] Doch trotz der erheblichen Investitionen in die afghanischen Sicherheitskräfte hatten diese aufgrund einer ineffektiven Verwendung der Gelder nicht den gewünschten Erfolg: Afghanistan verfügt nach wie vor nicht über Sicherheitskräfte, die ohne ausländische Unterstützung voll einsatzfähig sind.

Die Vereinigten Staaten haben seit 2002 Wiederaufbauprojekte in Afghanistan mit rund 137 Milliarden Dollar unterstützt.[10] Schon allein aufgrund der Gesamthöhe der Gelder und Ressourcen, welche die USA in Afghanistan investiert haben, handelt es sich um ein langfristiges Engagement, das nicht so ohne Weiteres einfach aufgegeben werden kann. Zudem haben die Vereinigten Staaten sich nicht öffentlich dazu geäußert, welche Rolle NATO-Staaten während der Umsetzung eines Friedensabkommens spielen oder welche Unterstützung sie leisten sollten, um dessen Erfolg zu gewährleisten. Die Resolute Support Mission der NATO berichtete im Dezember 2019, 38 NATO- und verbündete Staaten hätten 16.705 Personen in Afghanistan stationiert – darunter 8.000 Amerikaner. Dies war ungefähr die Hälfte des gesamten militärischen Personals, das die USA in dem Land unterhielt.

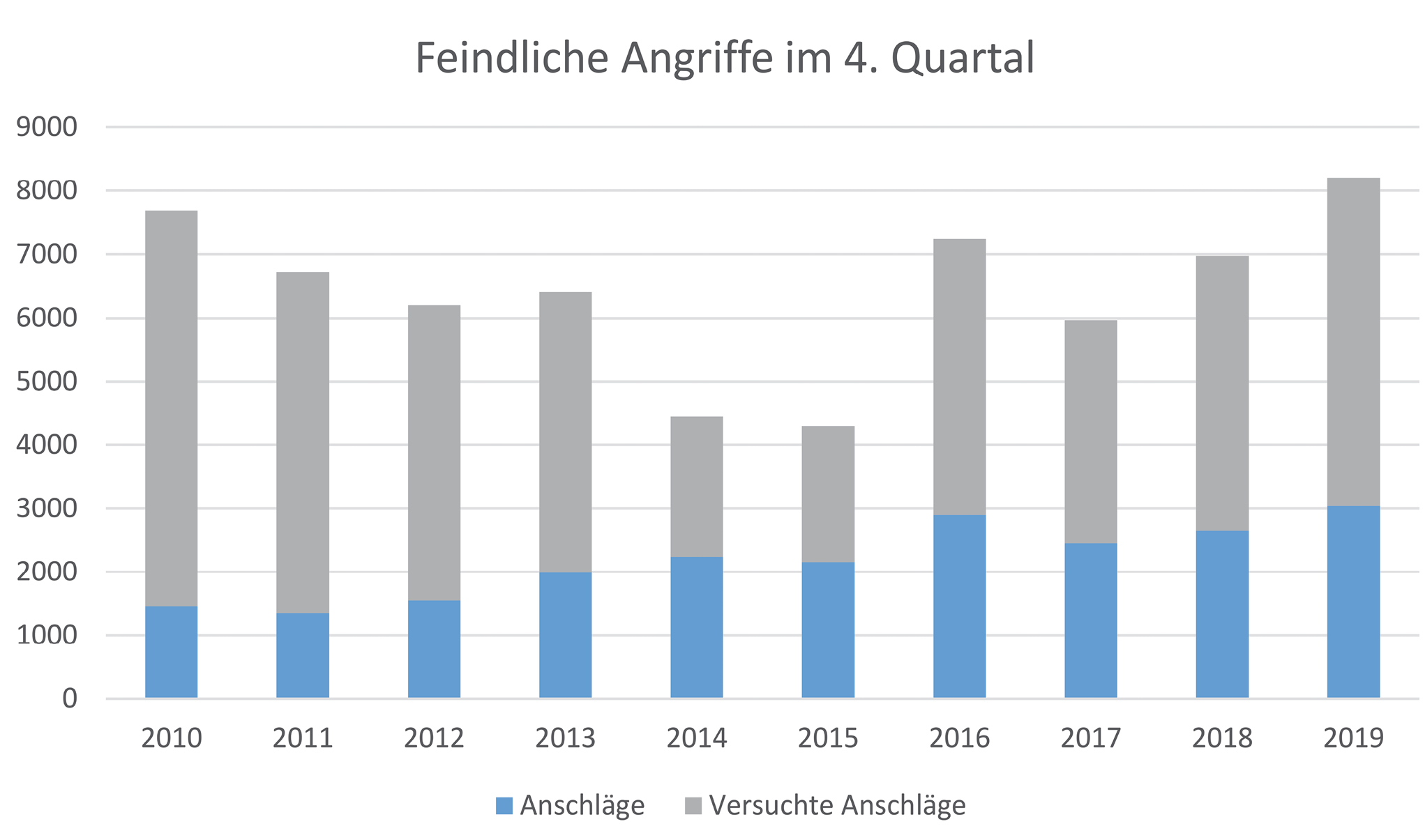

Feindliche Angriffe im vierten Quartal seit 2010

Viele der 38 Länder haben nur eine sehr geringe Anzahl von Kräften entsandt, die eher eine symbolische Rolle erfüllten. Vier der acht großen Advisory Commands in Afghanistan hatten jedoch nicht-US-amerikanische Befehlshaber; und Länder, die 300 oder mehr Soldaten stellten, unterhielten ein erhebliches Truppenkontingent mit wichtigen Aufgaben: Australien (300), Tschechische Republik (306), Deutschland (1.300), Georgien (871), Italien (895), Polen (355) Rumänien (797), Türkei (588) und Großbritannien (1.100). Kleinere Truppeneinheiten anderer Länder nahmen nützliche Spezialaufgaben wahr. Außerdem liegt die Gesamtzahl unterstützender privater Auftragnehmer wohl bei über 15.000. Hier gilt das Gleiche, was für die zivile Entwicklung und Hilfsprojekte gilt: Wenn Alliierte nicht vollumfänglich in die Friedensplanung und in Friedensverhandlungen eingebunden werden, kann dies genauso gefährlich sein wie das Ignorieren der afghanischen Regierung.

3 Ist eine Friedenslösung angesichts der Uneinigkeit innerhalb der afghanischen Führung überhaupt realistisch?

Zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban ist ohne eine Friedensregelung oder eine anderweitige Vereinbarung, die von beiden Seiten eingehalten wird, eine Gewaltreduktion in absehbarer Zukunft nicht vorstellbar. Der SIGAR 46th Quarterly Report verzeichnete für die Monate Oktober bis Dezember 2019 den höchsten Stand von feindlichen Angriffen in Afghanistan seit 2010 (vgl. Abbildung 2). Diese sind für eine sechsprozentige Zunahme terroristischer Angriffe gegenüber dem Vorjahr verantwortlich.

Wenn die Taliban kein Abkommen mit der afghanischen Regierung aushandeln, spricht wenig dafür, dass sie die Absicht haben, diesen „Frieden“ als etwas anderes als ein Mittel zu nutzen, die Herrschaft über das Land an sich zu reißen. In einem Artikel in der von den Taliban herausgegebenen „Voice of Jihad“, der am 20. Januar 2020 veröffentlicht wurde, heißt es:

Nach fast zwanzigjährigem bewaffnetem Kampf und Widerstand durch das Islamische Emirat gegen ausländische Besatzer sind die Eindringlinge zu dem Schluss gelangt, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können und dass Afghanistan kein Land ist, das als dauerhafter Außenposten genutzt werden kann. Aufgrund dieser Einsicht hat das arrogante Amerika Verhandlungen mit dem Emirat aufgenommen und es führt Gespräche über den Abzug seiner Streitkräfte mit diesem als einer Kraft, die die Zukunft Afghanistans maßgeblich gestalten wird. Seit dem Beginn der Invasion hat Amerika versucht, ein machtloses und unfähiges Regierungssystem zu errichten, um auf diese Weise seine Ziele in Afghanistan zu erreichen und gleichzeitig das afghanische Volk zu täuschen; diese Tatsache hat der frühere Chef dieser Regierung (Hamid Karzai) in zahlreichen Medieninterviews ausdrücklich bestätigt. Diese vermeintliche Regierung wurde bei jeder wichtigen Entscheidung bezüglich Afghanistans konsequent übergangen, und sie wurde während dieses langen Zeitraums von den Eindringlingen als ein bloßes Werkzeug zur Verfolgung ihrer eigenen Interessen benutzt …

Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Papiers sind die Verhandlungen zwischen Gesandten der Taliban und Amerika über den Abzug ausländischer Truppen aus Afghanistan in eine entscheidende Phase getreten, und die Hoffnungen sind groß, dass beide Seiten eine Vereinbarung über den Abzug amerikanischer Truppen aus Afghanistan erreichen werden. Und dennoch bleibt die Marionettenregierung ausgegrenzt und ist nicht einmal von dem amerikanischen Chefunterhändler Zalmay Khalilzad über die jüngsten Entwicklungen informiert worden, wie aus Äußerungen von Ghulam Siddique Siddiqui hervorgeht, dem Sprecher des amtierenden Chefs der Kabuler Regierung, Ashraf Ghani. Ein bekanntes afghanisches Sprichwort lautet ‚Wer keine Macht hat, hat auch keinen Einfluss, und diese Redensart trifft hundertprozentig auf die Regierung in Kabul zu. Sie hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren unentwegt loyal gegenüber den Interessen der Eindringlinge verhalten und der offiziellen Linie ihrer Herren gehorcht, und aus diesem Grund wird sie bei wichtigen Fragen weiterhin kein Wörtchen mitzureden haben.[11]

Es lässt sich nicht absehen, wie geschlossen und effektiv die Taliban nach einem US-Abzug die Zentralregierung ersetzen werden oder ob sich in einigen Regionen des Landes eine Herrschaft ohne Beteiligung der Taliban herausbilden wird. Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Taliban ein Interesse daran hätten, die Macht zu teilen oder im Rahmen einer Regierung der nationalen Versöhnung zu kooperieren.

4 Wie würde eine Regierung nach einer „Friedensregelung“ voraussichtlich aussehen?

Die zivile Dimension eines solchen „Friedens“ wäre tatsächlich möglicherweise noch mit mehr Risiken verbunden. Bislang haben die Vereinigten Staaten keine öffentlichen Anstrengungen unternommen, um zu beschreiben, wie Afghanistan regiert werden sollte, sobald der „Frieden“, den die Vereinigten Staaten anstreben, Wirklichkeit wird. Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass die Regierung Vietnams zusammenbrach, obwohl sie weitaus stabiler und weitaus einiger zu sein schien als die gegenwärtige Zentralregierung von Afghanistan – und Südvietnam musste keine Partnerschaft oder Machtteilung mit den Vietcong oder mit Nordvietnamesen erwägen.

Afghanistan hat gegenwärtig keine wirkliche Zentralregierung. Die jüngsten afghanischen Präsidentschaftswahlen sind gescheitert. Das afghanische Parlament ist ein Pseudoparlament, das viel repräsentativer für die gespaltenen Fraktionen Afghanistans als für die Gebiete und Wählergruppen ist, die es eigentlich repräsentieren sollte, und es besitzt keine effektive Kontrolle über das afghanische Budget. Die Fraktionen, die die Zentralregierung Afghanistans unterstützen, sind tief gespalten, und die gegenwärtigen Friedensvorschläge werden höchstwahrscheinlich zu einer Form der politischen Machtteilung mit den Taliban oder einer Teilung des Landes führen.

Die Vereinigten Staaten haben keinen Vorschlag für entsprechende Vereinbarungen veröffentlicht und auch die afghanische Zentralregierung oder die Taliban haben dies nicht getan. Es ist jedoch unübersehbar, dass die Zentralregierung so gespalten ist und in einem solchen Ausmaß externen Machtmaklern unterliegt, dass praktisch jeder Vorschlag, der keine Teilung des Landes vorsieht, mit einem hohen Risiko dafür verbunden ist, dass die Taliban die Macht an sich reißen. Diese Risiken werden weiter erhöht durch tiefe konfessionelle, ethnische und Stammesdifferenzen innerhalb des Landes, insbesondere durch die Spaltungen zwischen der großen Volksgruppe der Paschtunen und den nicht-paschtunischen Volksgruppen. Zudem resultieren Risiken daraus, dass die Machtressourcen der Zentralregierung de facto von Einnahmen aus Korruption und Drogenhandel abhängig sind.

Diese Probleme bedeuten, dass die afghanische Zentralregierung nicht bloß gespalten und ineffektiv ist. Bis in die obersten Regierungsränge hinein scheint Afghanistan noch immer eine Beinahe-Kleptokratie zu sein. Berichte sowohl des IWF als auch der Weltbank weisen auch darauf hin, dass Afghanistan zwar eine neue Dienststelle zur Bekämpfung der Korruption geschaffen, aber keine durchgreifenden Maßnahmen dagegen eingeleitet habe, um echte Veränderungen zu bewirken. Der SIGAR 46th Quarterly Report unterstreicht einige dieser Herausforderungen – einige der dringlichsten Probleme sind die Unfähigkeit und der mangelnde politische Wille der afghanischen Regierung, hochrangige Amtsträger, die in Korruption verwickelt sind, zu verhaften.[12]

Außerdem zeigen öffentliche Meinungsumfragen, dass Korruption derart weitverbreitet ist, dass sie sich in erheblichem Umfang auf die Wirtschaftsleistung auswirkt. Transparency International legt in ihrem Afghanistanbericht über Politik, Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGS) und Korruptionsbekämpfung für 2018 diese Probleme in all ihren unerfreulichen Details dar und bei der nationalen Meinungsumfrage der Asia Foundation für 2019 kam heraus, dass „insgesamt 81,5 Prozent der Befragten sagen, Korruption sei in ganz Afghanistan ein großes Problem.“ Laut diesem Bericht „sagen rund 67,9 Prozent der befragten Afghanen, Korruption sei in ihrem Alltagsleben ein großes Problem.“[13]

Die afghanische Regierung wird den Ernst der gegenwärtigen Lage – beziehungsweise das Engagement der US-Regierung gegen Korruption – erst begreifen, wenn Korruption empfindliche Konsequenzen nach sich zieht. Das ist bislang nicht der Fall. Laut dem SIGAR 46th Quarterly Report stellte USAID dem Afghanistan Wiederaufbau-Treuhandfonds (ARTF) 60 Millionen Dollar zur Verfügung, unmittelbar nachdem das US-Außenministerium der afghanischen Regierung mitgeteilt hatte, Finanzhilfen zurückzuhalten, weil die Zentralregierung Vorgaben bezüglich Transparenz und Rechenschaftspflicht nicht eingehalten habe.[14]

Solange die Vereinigten Staaten keine entschlossene Botschaft an die afghanische Regierung senden, dass für den Fall fehlender Bekämpfung von Korruption eine Kürzung oder Einstellung von Finanzhilfen droht, wird es nicht zu echten Veränderungen kommen. Die US-Regierung muss die Absetzung bestechlicher Amtsträger fordern und Sanktionen androhen. Dazu könnte die Drohung gehören, korrupten Amtsträgern und ihren Familien Visa für die Vereinigten Staaten zu verweigern. Vor allem muss vermieden werden, dass US-Gelder von sinnvollen Projekten abgezweigt werden. Die offen zugänglichen Berichte von SIGAR, LIG, USCENTCON, Weltbank, IWF und CIA weisen auch auf die Instabilität der afghanischen Regierung und ihre Unfähigkeit hin, ihre grundlegenden Aufgaben in ordnungsgemäßer Weise zu erfüllen.[15] Schon ein flüchtiger Blick auf die Governance-Indikatoren der Weltbank zeigt, wie ineffektiv die afghanische Regierung wirklich ist.

Wenn die afghanische Regierung nicht damit beginnt, systematisch gegen Korruption vorzugehen und das Land auf eine effektive Weise zu regieren, bedeutet dies nicht nur, dass US-amerikanische und andere internationale Gebergelder verschwendet werden, sondern auch, dass die Afghanen das Vertrauen in ihre politische Führung verlieren werden.

5 Ohne Befriedigung von Grundbedürfnissen kein echter Frieden

Jede zukünftige afghanische Regierung wird auch mit immensen zivilen und sozialen Herausforderungen konfrontiert sein, die die Taliban möglicherweise ausnutzen werden. Die Zentralregierung muss massiv in die Schaffung neuer und besserer Arbeitsplätze investieren. Sie muss auch die nicht minder gravierenden Probleme der Einkommensungleichheit und Armut und sich verschärfende Defizite im Bildungs- und Gesundheitssystem angehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Lage nicht dadurch besser wird, dass sich über eine Million Flüchtlinge aus Iran und Pakistan in Afghanistan aufhalten und zudem viele Binnenvertriebene versorgt werden müssen. Zudem muss die Regierung in Kabul mitunter Sicherheitsbelange gegenüber Entwicklungsinteressen priorisieren.

UN-Bevölkerungsdaten zeigen, wie groß der Bevölkerungsdruck in Afghanistan ist, der zu den höchsten weltweit gehört.[16] Um nur ein Beispiel zu nennen: Laut der International Database des U.S. Census Bureau kam es zwischen 2019 und 2020 in einem Land, dessen Gesamtbevölkerung im Jahr 2019 nur 35,78 Mio. Menschen betrug, zu schätzungsweise 864.000 Geburten.[17] Unterdessen erfasste die Internationale Organisation für Migration (IOM) per 4. Januar 2019 485.096 undokumentierte afghanische Migranten, die aus dem Iran zurückkehrten, und 19.881 undokumentierte Migranten, die aus Pakistan zurückkehrten.[18]

Obgleich die aktuellen Daten des UNHCR für Ende 2019 nur eine begrenzte Anzahl förmlich registrierter Flüchtlinge (5.494) und Binnenvertriebener (262.429) aufweisen, liegen die tatsächlichen Zahlen weit höher. Diese resultieren teilweise aus der Tatsache, dass afghanische Regierungstruppen schon bedeutende Bevölkerungszentren nicht schützen können, geschweige denn die Landbevölkerung. Das UNHCR weist auch darauf hin, dass diese Migranten nur sehr begrenzte Hilfe erhielten.[19]

Obgleich Armutszahlen auf unsicheren Daten und zweifelhaften Kriterien basieren, sind sich IWF und Weltbank darin einig, dass die Raten anstiegen, dass viele der in der Vergangenheit gemachten Fortschritte bei der gesundheitlichen Versorgung wieder verloren gingen und dass Mangelernährung ein ernstes Problem sei.[20] UNICEF berichtet, dass „Afghanistan eine der weltweit höchsten Raten von Wachstumsstörungen bei Kindern unter fünf Jahren hat: 41 Prozent. Die Rate von Menschen, die an Auszehrung leiden, ist in Afghanistan extrem hoch: 9,5 Prozent. Eines von drei jungen Mädchen leidet an Anämie.“[21]

Ein von der Integrated Food Security Phase Classification (IPC) veröffentlichter Bericht verdeutlicht, dass zwischen November 2019 und März 2020 11,3 Millionen Afghanen ihren Nahrungsmittelbedarf nicht ausreichend decken konnten.[22] Der SIGAR 46th Quarterly Report wies auch darauf hin, dass Afghanistan – neben Pakistan und Nigeria – eines von nur drei Ländern sei, in denen Kinderlähmung noch immer grassiere.[23]

Dieser wachsende Bevölkerungsdruck verstärkt zusammen mit Problemen, die durch ankommende Flüchtlinge und Binnenvertriebene, die Suche nach Sicherheit und die schiere Armut des ländlichen Sektors verschärft werden, stetig die Abhängigkeit vom privatwirtschaftlichen Sektor. Dies wiederum führt dazu, dass immer mehr Menschen in die Städte abwandern, die jedoch nicht schnell genug ausreichend Arbeitsplätze und auskömmliche Lebensbedingungen für die Masse der Zuwanderer schaffen können. Es gibt keine verlässlichen statistischen Daten über die offene und verdeckte Arbeitslosigkeit in Afghanistan, insbesondere über die Jugendarbeitslosigkeit in den urbanen und in anderen Sektoren, in denen Transaktionen vornehmlich mit Bargeld abgewickelt werden. Inoffiziell äußern Fachleute jedoch die Ansicht, dass die tatsächliche Arbeitslosenquote unter jungen Männern in diesem Land, in dem Frauen am Arbeitsmarkt noch immer erheblich benachteiligt sind, über 30 Prozent betragen könnte. Viele derjenigen, die Arbeit haben, verrichten Tätigkeiten von geringer Produktivität, womit sie nur einen Bruchteil des Einkommens erzielen, das sie zur Finanzierung ihres Lebensunterhalte benötigen. Oder sie dienen in den afghanischen Streitkräften, aber sie tun dies nicht wegen einer ausgeprägten Loyalität gegenüber der Zentralregierung, sondern aus anderen Gründen.

Bei Umfragen werden tendenziell mehr wohlhabende und besser qualifizierte Afghanen befragt, dennoch kam bei der Umfrage der Asia Foundation im Jahr 2019 heraus, dass viele Befragte unzufrieden waren aufgrund der unzulänglichen Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen (39,6 Prozent), des Mangels an Beschäftigungsmöglichkeiten (32,7 Prozent), Unsicherheit/Kriminalität (35,9 Prozent), der mangelhaften Infrastruktur (21 Prozent), ökonomischen Problemen (18,3 Prozent), unzureichenden Bildungschancen (10,3 Prozent) und Defiziten in der Regierungsführung/im Justizsystem (7,2 Prozent). Im Jahr 2019 stellte die Asia Foundation fest, dass der Mangel an Erwerbsmöglichkeiten das mit Abstand am häufigsten genannte Problem war (72,0 Prozent), gefolgt von mangelnden Bildungschancen (38,5 Prozent), persönlichen/psychischen Problemen (18,5 Prozent), wirtschaftlichen Sorgen (14,6 Prozent) und Gewalt/Unsicherheit (9,1 Prozent).[24]

Ungeachtet vielfältiger Wirtschaftshilfen wird außerdem die zivile Wirtschaft Afghanistans und ihre Fähigkeit zur Finanzierung von Importen immer abhängiger von den Einnahmen aus Rauschgiftexporten. Ohne diese externe Hilfe würde Afghanistan zu einem „Narko-Staat“ werden, bei dem dieses eine Exportgut im Zentrum zivilwirtschaftlicher Aktivitäten steht. Berichte der UN und der USA haben die steigenden Produktionsmengen an Drogen und das fast vollständige Scheitern der Drogenbekämpfung detailliert beschrieben – so haben sie etwa darauf hingewiesen, dass die Anbaugebiete von Drogenpflanzen in Afghanistan jetzt viermal so groß seien wie noch im Jahr 2002.[25]

Allerdings wären nach einer jeden Friedensregelung die ökonomischen Auswirkungen der Abhängigkeit von Rauschgiftexporten von besonderer Bedeutung. Gleichwohl wurde dieses Problem bislang von niemandem öffentlich angesprochen. Der IWF hat in einer Studie aus dem Jahr 2019 die Rolle, die Rauschgiftexporte gegenwärtig für die afghanische Volkswirtschaft spielen, sehr konservativ eingeschätzt. Laut dem IWF ist die „illegale Opiumwirtschaft Afghanistans im Vergleich zur legalen Ökonomie des Landes von erheblicher Größe“. Das Land ist der weltweit führende Produzent illegaler Opiate: Der Anteil Afghanistans an der Weltproduktion von illegalem Opium beläuft sich derzeit auf über 80 Prozent. Die Bruttoproduktion der afghanischen (illegalen) Opiatökonomie wurde für 2017 auf 4,1 bis 6,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und für 2018 auf 1,2 bis 2,2 Milliarden US-Dollar. Dies entsprach 6 bis 11 Prozent des afghanischen BIP und überstieg den Wert seiner offiziell registrierten legalen Exporte von Gütern und Dienstleistungen im Jahr 2017 (die auf 4,3 Prozent des BIP geschätzt wurden).[26]

In Anbetracht dessen kann die afghanische Zentralregierung nur mit ausländischen zivilen und militärischen Hilfsleistungen überleben. Der jüngste IWF-Bericht im Rahmen der Artikel-IV-Konsultation bemüht sich um eine positive Darstellung der gegenwärtigen Lage, verweist jedoch darauf, dass Fortschritte eine Stabilisierung des afghanischen Staatshaushalts, der gegenwärtig in hohem Maße von ziviler und militärischer Hilfe aus dem Ausland abhängig ist, und der internationalen Finanzzusagen erforderten. In dem IWF-Bericht heißt es:

Afghanistan ist ein instabiles, von Auslandshilfe abhängiges Land, in dem Unsicherheit in Verbindung mit Phasen politischer Ungewissheit und negativen Wetterereignissen das reale BIP-Wachstum in den letzten Jahren unter drei Prozent gedrückt hat … Die internationale Gemeinschaft unterstützt Afghanistan weiterhin mit ziviler und militärischer Hilfe und drängt auf innerafghanische Friedensgespräche und eine umgehende Gewaltreduktion. Die Behörden haben Interesse an neuen Finanzierungsvereinbarungen zur Unterstützung der Reformen bekundet. Aufgrund eines schwierigen politischen und Sicherheitsumfelds ist das reale BIP in den letzten Jahren um weniger als drei Prozent pro Jahr gewachsen. Bei den meisten Indikatoren für Krisenanfälligkeit und sozialer Gleichheit schneidet Afghanistan deutlich schlechter ab als andere Niedrigeinkommensländer, und die Armutsrate ist auf fast 55 Prozent gestiegen. Die Behörden konzentrieren sich darauf, die gesamtwirtschaftliche und Finanzstabilität aufrechtzuerhalten und im Einklang mit dem Afghanistan National Peace and Development Framework (nationales Rahmenkonzept für Frieden und Entwicklung in Afghanistan) Reformen durchzuführen.[27]

Während einigen US-Regierungsstellen vorgeworfen wurde, die in Afghanistan gemachten Fortschritte zu überzeichnen, spricht das CIA World Factbook die damit verbundenen Risiken offen an. Darin heißt es, die Taliban blieben eine ernsthafte Herausforderung für die afghanische Regierung, und sie seien nach wie vor „eine fähige und kampfstarke Rebellentruppe, die für den Abzug ausländischer Streitkräfte aus Afghanistan, die Einführung der Scharia und die Überarbeitung der afghanischen Verfassung kämpft“. Außerdem verweist es darauf, dass „trotz Verbesserungen bei der Lebenserwartung, den Einkommen und der Alphabetisierungsrate seit 2001 Afghanistan ein außerordentlich armes, landumschlossenes Land ist, das in hohem Maße auf Auslandshilfe angewiesen ist“. Und die Autoren betonen auch, dass „ein Großteil der Bevölkerung weiterhin darunter leidet, dass das Angebot an Wohnraum, sauberem Wasser, Strom, medizinischer Versorgung und Arbeitsplätzen nicht bedarfsdeckend ist. Korruption, Unsicherheit, schwache staatliche Strukturen, fehlende Infrastruktur und die Schwierigkeiten der afghanischen Regierung, die staatliche Rechtsordnung in allen Landesteilen durchzusetzen, stellen Herausforderungen für das zukünftige Wirtschaftswachstum dar“. Überdies stellen die Autoren fest, dass „der Lebensstandard in Afghanistan einer der niedrigsten weltweit ist. Nach dem Abzug von fast 100.000 Soldaten im Jahr 2014 hat sich die Konjunktur abgeschwächt, da die ausländischen Truppen das Wirtschaftswachstum des Landes künstlich aufgebläht hatten.“[28]

Das Factbook verweist auch darauf, dass die internationale Gemeinschaft die Entwicklung Afghanistans nach wie vor aktiv unterstützt. Zwischen 2003 und 2016 seien über 83 Milliarden Dollar zugesagt worden. Trotzdem habe die Regierung Afghanistans vor einer Reihe von Herausforderungen gestanden, wie etwa einem niedrigen Steueraufkommen, viel zu wenigen neugeschaffenen Arbeitsplätzen, hoher Korruption, schwachen staatlichen Strukturen und einer schlechten öffentlichen Infrastruktur. Die Schlussfolgerung aus all dem lautete: „Afghanistan wird auch in den nächsten Jahren auf die Unterstützung internationaler Geber angewiesen sein.“[29]

Aber was für die Sicherheitslage gilt, gilt auch für die zivilgesellschaftlichen Verhältnisse in Afghanistan: Die Situation ist in jeder Hinsicht deutlich schlechter als in Vietnam zur Zeit des Zusammenbruchs. Daher ist es von besonderer Ironie, wenn die Asia Foundation nach der Auswertung der unter der afghanischen Bevölkerung erhobenen Daten zu der Feststellung gelangte, dass „die Friedensgespräche den Optimismus im Land positiv beeinflusst haben“. Während sich im Jahr 2018 praktisch genauso viele Befragte (32 Prozent) optimistisch hinsichtlich der Entwicklung ihres Landes äußerten wie im Jahr 2017, äußerten sich die Afghanen in diesem Jahr ein wenig optimistischer: 36,1 Prozent der Befragten gaben an, das Land bewege sich in die richtige Richtung. Gefragt nach den Gründen für ihren Optimismus, ist der Anteil derjenigen, die auf „Frieden/Beendigung des Krieges“ verweisen, deutlich von 16,4 Prozent auf 26,3 Prozent in diesem Jahr gestiegen.[30]

6 Frieden als eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln

Die afghanische Bevölkerung verbindet mit den gegenwärtigen Friedensverhandlungen unrealistisch hohe Hoffnungen auf einen echten Frieden. Ein Waffenstillstand ist keine Friedensregelung, und auch die Beendigung eines Konflikts ist nicht gleichbedeutend mit Frieden. Ein echter Frieden erfordert Stabilität, die Überwindung der Spaltungen, die zu dem Konflikt führten, und den Aufbau effektiver staatlicher und Sicherheitsstrukturen sowie nachhaltige Entwicklungsfortschritte.

Die US-Regierung hat bislang jedoch keine klaren Konzepte oder Pläne für die praktische Umsetzung eines solchen Friedens vorgelegt. Stattdessen hat sie sich mit einer vagen Vereinbarung abgefunden, die von der weitgehend gescheiterten afghanischen Regierung und einem äußerst aktiven Feind umgesetzt werden muss. Die US-Regierung hat dies trotz der in früheren Analysen ausgesprochenen Warnungen getan, die afghanischen Regierungstruppen seien den Taliban unterlegen und sie könnten sich nur wegen der „Train and Assist“-Unterstützung durch die USA bei Bodengefechten und dank der US-Luftschläge behaupten. Auch Warnungen, die afghanische Zentralregierung habe die Erwartungen der Afghanen enttäuscht, und Indikatoren, die darauf hindeuteten, dass die afghanische Binnenwirtschaft schwach und noch stärker auf auswärtige Hilfe und Zuschüsse angewiesen sei als die afghanischen Streitkräfte, haben die USA nicht ernst genommen. Vielmehr bemühen sich die Vereinigten Staaten darum, ihre Truppenstärke „zu optimieren“, indem sie ihr militärisches Personal verringern – unabhängig von der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Friedensabkommen mit den Taliban erreicht werden kann.

Eine „Friedensregelung“, die diese Realitäten ignoriert (und die nicht durch US-amerikanische Sicherheits- und Hilfsgarantien flankiert wird), kann nur allzu leicht letztlich zu dem Ergebnis führen, dass die Taliban durch Frieden den Sieg erzielen, den sie im Krieg noch nicht erreichen konnten. Auch wenn es in jenen Regionen Afghanistans, die sich noch unter der Kontrolle der Zentralregierung befinden, bei einem solchen „Frieden“ nicht zu einem Machtvakuum kommen mag, wird dieser Zustand einem solchen doch höchstwahrscheinlich sehr nahekommen.

Das Ergebnis wird ein Afghanistan sein, das weit schwächer ist als Südvietnam nach dem Abzug der US-Streitkräfte. Wie Fälle wie Nepal und Kambodscha nur allzu deutlich gezeigt haben, kann ein solcher „Frieden“ leicht zu einem Machtkampf führen, der es einer Gruppe wie den Taliban ermöglicht, den Krieg mit anderen Mitteln zu gewinnen.

Dieser Frieden wird womöglich sogar dazu führen, dass Afghanistan ohne eine stabile Zentralregierung bleibt und dass das Land sich zu einem Zentrum des Extremismus und einem Hort extremistischer Bewegungen entwickelt. Die politischen Spaltungen und die Entwicklungsdefizite sind so groß, dass es wieder zu einer Drehscheibe terroristischer Gewalt werden könnte. Anders als in Südvietnam wird es auch kein stabiles alternatives Regime geben.

So unerfreulich all dies auch sein mag, ist es vielleicht trotzdem kein Argument gegen diese Friedensbemühungen, wenn sie die einzige Alternative zu einem US-Truppenabzug aus Afghanistan ohne die geringsten Bemühungen, einen echten und dauerhaften Frieden zu schaffen, wären. Selbst ein schlechter Frieden, der es den Taliban erlaubte, die Macht zu übernehmen, wäre für die afghanische Bevölkerung wahrscheinlich vorteilhafter als ein überstürzter US-Truppenabzug ohne irgendeine Vereinbarung mit den Taliban. Zudem würde er auch für die Vereinigten Staaten wohl längerfristig eine geringere extremistische Bedrohung darstellen.

Von einem realistischen Standpunkt aus betrachtet, ist es auch unklar, ob die Vereinigten Staaten nennenswerte strategische Nachteile erleiden würden. Wie in Vietnam würden die Vereinigten Staaten zumindest den Eindruck erwecken, dass ihnen etwas an Afghanistan und am afghanischen Volk liege, wenn sie eine solche Friedensvereinbarung aushandelten, und – ebenfalls wie in Vietnam – ist ein Großteil der Weltöffentlichkeit bereits der Meinung, die USA könnten den Krieg in Afghanistan nicht gewinnen und hält daher einen Rückzug der USA langfristig bereits für unabwendbar.

Zudem ist das strategische Umfeld für einen solchen US-Truppenabzug aus Afghanistan wahrscheinlich ebenfalls günstiger als es in Vietnam der Fall war. Trotz all der Befürchtungen, die der Fall von Saigon damals hervorrief, war Südvietnam der einzige bedeutsame Domino, der umfiel. Im Fall Afghanistan wäre eine Machtübernahme der Taliban sogar möglicherweise mit gewissen strategischen Vorteilen für die Vereinigten Staaten verbunden.

Sie würde die Vereinigten Staaten von einer teuren Last befreien. Sie würde vermutlich die Nachbarn Afghanistans in den gleichen Sumpf hineinziehen – und Iran, Russland, China und Pakistan dazu zwingen, die daraus resultierenden extremistischen und terroristischen Bedrohungen einzudämmen. Was die politischen Kosten eines Zusammenbruchs der afghanischen Zentralregierung für die Vereinigten Staaten anlangt, so sieht ein Großteil der Welt das US-Engagement in Afghanistan ohnehin schon als gescheitert an. Wie der Zusammenbruch Südvietnams könnte ein US-Abzug sich weit weniger auf das Bild der Vereinigten Staaten im Ausland auswirken, als es viele amerikanische Strategen glauben. Demnach ließe sich durchaus argumentieren, dass ein halbfertiger, oberflächlicher Frieden die beste der schlechten Optionen ist, die der US-Regierung jetzt noch zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig ist die „Vietnamisierung“ Afghanistans nicht die einzige Option. Es dürfte sich noch immer lohnen, öffentlich über die US-Optionen für eine nachhaltige Friedensregelung mit klar definierten Bedingungen zu diskutieren, belastbare Pläne für die Stabilisierung Afghanistans zu erarbeiten und Kosten und Risiken US-amerikanischer Sicherheits- und Hilfsgarantien abzuwägen. Afghanistan hat eine Bevölkerung von über 35 Millionen Menschen, und es gibt humanitäre Verpflichtungen ihnen gegenüber. Unter dem Aspekt der Terrorbekämpfung würde eine erhebliche Zahl potenzieller Terroristen ein Friedensabkommen, das zu einer Machtübernahme durch die Taliban führte, vielleicht als einen symbolträchtigen Sieg für den islamischen Extremismus ansehen. Und ein von den Taliban beherrschtes Afghanistan könnte sogar zu einem Zufluchtsort für terroristische Bewegungen werden, die die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten bedrohen.

Kurzum, es gibt gute Gründe dafür, sich um einen echten – statt einen nur vordergründigen – Frieden zu bemühen. Es gibt gute moralische, ethische und humanitäre Gründe und aus Sicht eines eingefleischten Realisten möglicherweise auch gute rein praktische Gründe. Mit der „Vietnamisierung“ des Friedens, den die Vereinigten Staaten gegenwärtig in Afghanistan auszuhandeln scheinen, fortzufahren – ohne ernsthaft die Notwendigkeit eines solchen echten Friedens zu erörtern – scheint nicht der richtige[31], zukunftsweisende Weg für das Land zu sein.

Literatur

Asia Foundation (2019): Afghanistan in 2019. A Survey of the Asian People, https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/2019_Afghan_Survey_Full-Report.pdfSearch in Google Scholar

Clarke, Jeffrey J. (1988): U.S. Army Center of Military History, Advice and Support: The Final Years, 1965–1973. Washington, D.C.: Center of Military History, U.S. ArmySearch in Google Scholar

Cordesman, Anthony H. (2019): Afghanistan: A War in Crisis. Washington, D.C.: CSISSearch in Google Scholar

IMF (2019): Islamic Republic of Afghanistan: Staff Report for the 2019 Article IV Consultation and the Sixth Review under the Extended Credit Facility Arrangement; Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Islamic Republic of Afghanistan, December 20, 2019, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/12/20/Islamic-Republic-of-Afghanistan-Staff-Report-for-the-2019-Article-IV-Consultation-and-the-4890110.5089/9781513526881.002Search in Google Scholar

Lead Inspector General (2019): Report to the United States Congress, July 1, 2019-September 20, 2019. Washington, D.C.: US Congress; https://www.stateoig.gov/reports/overseas-contingency-operations/Search in Google Scholar

SIGAR – Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (2020): Quarterly Report to the United States Congress, January 30. Washington, D.C.: US Congress; https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2020-01-30qr.pdfSearch in Google Scholar

SIGAR – Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (2019): Quarterly Report to Congress, October 30. Washington, D.C.: US Congress, 67–102; https://www.sigar.mil/quarterlyreports/index.aspx?SSR=6Search in Google Scholar

Zeiler, Irmgard/Sallusti, Federico/Kamprad, Alexander/Bisogno, Enrico (2019): Measuring illegal economic activities and illicit financial flows: challenges and possible solutions, paper presented at the 7th IMF Statistical Forum, November 2019; https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2019/03/25/7th-statistical-forumSearch in Google Scholar

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Editorial

- Aufsätze

- Kriege und Kriegsgefahren im kommenden Jahrzehnt

- Nordkoreas Cyber-Krieg Strategie: Kontinuität und Wandel

- Afghanistan: Droht durch die „Friedensvereinbarung“ eine Vietnamisierung des Konflikts?

- Operative Anpassung von NATO-Streitkräften seit der Krim: Muster und Divergenzen

- Kurzanalysen und Berichte

- Clausewitz, Corbett und Corvetten – Great Power Competition durch die Augen eines Meliers

- Sicherheitspolitische Dilemmata der baltischen Staaten

- Was verrät uns das russische Großmanöver Tsentr-2019?

- Literaturbericht

- Russlands subversive Kriegsführung in der Ukraine

- Ergebnisse internationaler strategischer Studie

- Sicherheit in Nordeuropa

- Robert M. Klein/Stefan Lundqvist/Ed Sumangil/Ulrica Pettersson: Baltics Left of Bang. The Role of NATO with Partners in Denial-Based Deterrence. Stockholm: Strategic Forum, 2019

- Arseny Sivitsky: Belarus-Russia: From a Strategic Deal to an Integration Ultimatum. Philadelphia, PA: Foreign Policy Research Institute (FPRI), Dezember 2019

- Maria Domańska/Szymon Kardaś/Marek Menkiszak/Jadwiga Rogoża/Andrzej Wilk/Iwona Wiśniewska/Piotr Żochowski: Fortress Kaliningrad. Ever Closer to Moscow. Warschau: Center for Eastern Studies (OSW), November 2019

- Verteidigung im Rahmen der NATO

- Claudia Major: Die Rolle der Nato für Europas Verteidigung – Stand und Optionen zur Weiterentwicklung aus deutscher Perspektive. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2019

- Colin Smith/Jim Townsend: Not enough Maritime Capability. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019

- Pauli Järvenpää/Claudia Major/Sven Sakkov: European Strategic Autonomy. Operationalising a Buzzword. Tallinn: International Center for Defence and Security/Konrad Adenauer Foundation, 2019

- Russland

- Susanne Oxenstierna/Fredrik Westerlund/Gudrun Persson/Jonas Kjellén/Nils Dahlqvist/Johan Norberg/Martin Goliath/Jakob Hedenskog/Tomas Malmlöf/Johan Engvall: Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective, Stockholm: FOI, Dezember 2019

- Finish Ministry of Defence: Russia of Power. Helsinki, Juni 2019

- Pavel Baev: Russian Nuclear Modernization and Putin’s Wonder-Missiles. Real Issues and False Posturing. Paris: Ifri, August 2019

- Philip Hanson: Russian Economic Policy and the Russian Economic System. Stability versus Growth. London: Chatham House, Dezember 2019

- Globale Großmachtrivalität

- Angela Stent: Russia and China. Axis of Revisionists? Washington, D.C.: The Brookings Institution, February 2020

- Bruce Jones: China and the return of great power strategic competition. Washington, D.C.: The Brookings Institution, Februar 2020

- Chris Dougherty: Why America Needs a New Way of War. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019

- Patrick M. Cronin/Ryan Neuhard: Total Competition. China’s Challenge in the South China Sea. Washington, D.C.: Center for a New American Security, Januar 2020

- Chinas Belt and Road Initiative und Europa

- Frank Jüris: The Talsinki Tunnel. Channeling Chinese Interests into the Baltic Sea. Talllin: ICDS, Dezember 2019

- Steven Blockmans/Weinian Hu: Systemic Rivalry and Balancing Interests: Chinese Investment meets EU Law on the Belt and Road. Brüssel: CEPS, März 2019

- Cyberspace

- Lillian Ablon/Anika Binnendijk/Quentin E. Hodgson/Bilyana Lilly/Sasha Romanosky/David Senty/Julia A. Thompson: Operationalizing Cyberspace as a Military Domain. Santa Monica, Cal.: RAND Corp., Juni 2019

- Beyza Unal: Cybersecurity of NATO’s Space-based Strategic Assets. London: Chatham House, Juli 2019

- Jean-Christophe Noël: What Is Digital Power? Paris: Ifri, November 2019

- Elsa B. Kania: Securing Our 5G Future. The Competitive Challenge and Considerations for U.S. Policy. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019

- Buchbesprechungen

- Rob de Wijk: De nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt (Die neue Weltordnung: wie China klammheimlich die Macht übernimmt) Amsterdam: Uitgeverij Balans 2019, 438 Seiten

- Sergio Fabbrini, 2019: Europe’s Future. Decoupling and reforming. Cambridge: Cambridge University Press, 180 Seiten

- Dmitry Adamsky: Russian Nuclear Orthodoxy. Religion, Politics, and Strategy. Stanford, Cal.: Stanford University Press, 2019, 376 Seiten

- David A. Haglund: The US “Culture Wars” and the Anglo-American Special Relationship. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, 254 Seiten

- Sebastian Kaempf: Saving Soldiers or Civilians? Casualty-Aversion versus Civilian Protection in Asymmetric Conflicts. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 302 Seiten

- Bildnachweise

- Translated Articles (e-only)

- North Korea’s Evolving Cyber Strategies: Continuity and Change

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Editorial

- Aufsätze

- Kriege und Kriegsgefahren im kommenden Jahrzehnt

- Nordkoreas Cyber-Krieg Strategie: Kontinuität und Wandel

- Afghanistan: Droht durch die „Friedensvereinbarung“ eine Vietnamisierung des Konflikts?

- Operative Anpassung von NATO-Streitkräften seit der Krim: Muster und Divergenzen

- Kurzanalysen und Berichte

- Clausewitz, Corbett und Corvetten – Great Power Competition durch die Augen eines Meliers

- Sicherheitspolitische Dilemmata der baltischen Staaten

- Was verrät uns das russische Großmanöver Tsentr-2019?

- Literaturbericht

- Russlands subversive Kriegsführung in der Ukraine

- Ergebnisse internationaler strategischer Studie

- Sicherheit in Nordeuropa

- Robert M. Klein/Stefan Lundqvist/Ed Sumangil/Ulrica Pettersson: Baltics Left of Bang. The Role of NATO with Partners in Denial-Based Deterrence. Stockholm: Strategic Forum, 2019

- Arseny Sivitsky: Belarus-Russia: From a Strategic Deal to an Integration Ultimatum. Philadelphia, PA: Foreign Policy Research Institute (FPRI), Dezember 2019

- Maria Domańska/Szymon Kardaś/Marek Menkiszak/Jadwiga Rogoża/Andrzej Wilk/Iwona Wiśniewska/Piotr Żochowski: Fortress Kaliningrad. Ever Closer to Moscow. Warschau: Center for Eastern Studies (OSW), November 2019

- Verteidigung im Rahmen der NATO

- Claudia Major: Die Rolle der Nato für Europas Verteidigung – Stand und Optionen zur Weiterentwicklung aus deutscher Perspektive. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2019

- Colin Smith/Jim Townsend: Not enough Maritime Capability. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019

- Pauli Järvenpää/Claudia Major/Sven Sakkov: European Strategic Autonomy. Operationalising a Buzzword. Tallinn: International Center for Defence and Security/Konrad Adenauer Foundation, 2019

- Russland

- Susanne Oxenstierna/Fredrik Westerlund/Gudrun Persson/Jonas Kjellén/Nils Dahlqvist/Johan Norberg/Martin Goliath/Jakob Hedenskog/Tomas Malmlöf/Johan Engvall: Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective, Stockholm: FOI, Dezember 2019

- Finish Ministry of Defence: Russia of Power. Helsinki, Juni 2019

- Pavel Baev: Russian Nuclear Modernization and Putin’s Wonder-Missiles. Real Issues and False Posturing. Paris: Ifri, August 2019

- Philip Hanson: Russian Economic Policy and the Russian Economic System. Stability versus Growth. London: Chatham House, Dezember 2019

- Globale Großmachtrivalität

- Angela Stent: Russia and China. Axis of Revisionists? Washington, D.C.: The Brookings Institution, February 2020

- Bruce Jones: China and the return of great power strategic competition. Washington, D.C.: The Brookings Institution, Februar 2020

- Chris Dougherty: Why America Needs a New Way of War. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019

- Patrick M. Cronin/Ryan Neuhard: Total Competition. China’s Challenge in the South China Sea. Washington, D.C.: Center for a New American Security, Januar 2020

- Chinas Belt and Road Initiative und Europa

- Frank Jüris: The Talsinki Tunnel. Channeling Chinese Interests into the Baltic Sea. Talllin: ICDS, Dezember 2019

- Steven Blockmans/Weinian Hu: Systemic Rivalry and Balancing Interests: Chinese Investment meets EU Law on the Belt and Road. Brüssel: CEPS, März 2019

- Cyberspace

- Lillian Ablon/Anika Binnendijk/Quentin E. Hodgson/Bilyana Lilly/Sasha Romanosky/David Senty/Julia A. Thompson: Operationalizing Cyberspace as a Military Domain. Santa Monica, Cal.: RAND Corp., Juni 2019

- Beyza Unal: Cybersecurity of NATO’s Space-based Strategic Assets. London: Chatham House, Juli 2019

- Jean-Christophe Noël: What Is Digital Power? Paris: Ifri, November 2019

- Elsa B. Kania: Securing Our 5G Future. The Competitive Challenge and Considerations for U.S. Policy. Washington, D.C.: Center for a New American Security, November 2019

- Buchbesprechungen

- Rob de Wijk: De nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt (Die neue Weltordnung: wie China klammheimlich die Macht übernimmt) Amsterdam: Uitgeverij Balans 2019, 438 Seiten

- Sergio Fabbrini, 2019: Europe’s Future. Decoupling and reforming. Cambridge: Cambridge University Press, 180 Seiten

- Dmitry Adamsky: Russian Nuclear Orthodoxy. Religion, Politics, and Strategy. Stanford, Cal.: Stanford University Press, 2019, 376 Seiten

- David A. Haglund: The US “Culture Wars” and the Anglo-American Special Relationship. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, 254 Seiten

- Sebastian Kaempf: Saving Soldiers or Civilians? Casualty-Aversion versus Civilian Protection in Asymmetric Conflicts. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 302 Seiten

- Bildnachweise

- Translated Articles (e-only)

- North Korea’s Evolving Cyber Strategies: Continuity and Change