L’espansione del quadrante occidentale della Capitale negli anni Cinquanta e il complesso architettonico della Congregazione di Santa Croce oggi Istituto Storico Germanico di Roma

Abstract

At the end of the Second World War, Rome was undergoing a period of great turmoil and renewal with a significant increase in population. The urban future of the Republican Capital had to be planned by reforming now obsolete urban planning tools. Several Urban Plans were devised that show an intention to expand towards the eastern quadrant of the Capital – to the detriment of urban planning in the western sector near the Vatican. At the same time, the deleterious social and economic consequences of the war led to a considerable increase in religious vocations in Italy. In this complex social and urban context that saw the planning of the modern capital, various religious buildings in the western sector of Rome were constructed with the objective of educating religious and addressing the lack of State-provisioned services. Several architects known to be spiritually close to Christian charism were involved. Following these events, Studio Passarelli designed the Curia Generalizia and the College of the Holy Cross-Congregation in Via Aurelia Antica. In the 1970s, the building was sold and became home to the German Historical Institute (DHI).

La condizione storica e urbana della città di Roma nella metà del Novecento

Alla fine della Seconda guerra mondiale a Roma iniziavano a verificarsi diversi fenomeni urbani, alcuni scaturiti da scelte maturate durante il periodo fascista altri con l’obiettivo di programmare il futuro della Capitale repubblicana. A causa della guerra si era verificato un inurbamento con flussi migratori senza controllo che minava la già precaria questione della residenza – anche popolare – della Capitale. Era in vigore il Piano Regolatore piacentiniano del 1931, mentre era ormai andata perduta la Variante Generale del 1942 che voleva contrastare „il tradizionale sviluppo ‚a macchia d’olio‘ per accrescimenti concentrici intorno al centro antico.“[1] Dopo la liberazione da parte degli Alleati sembrava ovvio quanto necessario sostituire gli obsoleti strumenti urbanistici provenienti dalla visione trionfalistica e imperiale del Fascismo. Uno dei primi studi proposto fu il „Piano per le arterie di scorrimento“ del 1946 che si prefissava l’obiettivo di delocalizzare il flusso veicolare dal centro di Roma verso due autostrade veloci che lambivano la città.[2] In un saggio del 1962 Manfredo Tafuri faceva notare che le previsioni del Piano non comprendevano solo gli aspetti viabilistici ma iniziavano a fornire degli indirizzi per un’espansione residenziale verso la zona orientale della città, così come venne ripreso e proposto nel piano del Comitato Elaborazione Tecnica (CET)[3] del 1957.[4]

L’obiettivo era modificare il Piano del 1931 ancora in vigore e continuamente rimaneggiato con l’ausilio dei previsti numerosi piani particolareggiati e varianti.[5]

A Roma iniziava a fervere l’attività edilizia residenziale sospinta da una sempre maggiore richiesta di vani di abitazione come conseguenza all’esponenziale crescita demografica, realtà che necessitava di una programmazione strategica urbana. L’aumento della richiesta residenziale generò un grande fermento nel settore edile e negli architetti, tanto da diventare un ambito privilegiato di ricerca e sperimentazione compositiva.

Negli anni Cinquanta l’Italia cominciava a vivere l’inizio del boom economico e l’amministrazione democristiana di Roma si impegnò per la redazione di un nuovo Piano Regolatore capace di far fronte alle nuove esigenze. Il naufragio del Piano del CET a favore di quello della Giunta è cosa nota. Si ipotizzava ad est l’espansione della Capitale con la grande macchina dello Stato strutturata su un sistema direzionale collocato lungo un Asse Attrezzato a discapito della zona occidentale in cui le aree limitrofe al Vaticano rischiavano di non essere valorizzate.

Nel descrivere la questione del Piano del CET, Italo Insolera[6] rimane piuttosto generico lasciando intendere che avrebbe inciso pesantemente sugli interessi economici dei suoi avversari. Non è difficile ipotizzare dunque che il Piano venne osteggiato dalle forze politiche democristiane e di destra che più delle altre erano legate al Vaticano. Piero Ostilio Rossi ricorda che il fenomeno dell’espansione residenziale si concentrava nel quadrante orientale mentre si presentava contenuta nel versante opposto. È quindi ipotizzabile che il forte sbilanciamento proposto ad est poco poteva essere gradito a chi nel quadrante ovest deteneva la propria sede e possedimenti terrieri.

Piano Regolatore, proposta del CET, 1958.

Non è certo che la Chiesa romana sia entrata in queste vicende di strategia urbana e politica.

Si iniziò però a creare una rete diffusa di polarità religiose capaci di generare una forte spinta controradiale nel settore ovest e di recuperare terreno nella Capitale alla luce di quanto voluto dai Patti Lateranensi, fornendo un presidio nei nuovi quartieri, nuove forme di accoglienza e propaganda fide. La vicenda mostrò fin da subito molteplici sfaccettature in cui si evidenziò come il Vaticano rispondeva a tale emergenza sociale dovuta all’esponenziale crescita abitativa attraverso l’attuazione di un progetto urbano che si concretizzava mediante la realizzazione di edifici in cui potessero essere gestite le necessità pastorali, sociali e amministrative della Chiesa.

La Chiesa sentiva gravare su di essa il compito di modello morale e spirituale per la nuova società e Roma ricopriva un ruolo fondamentale ospitando nel proprio territorio il Papa, il quale si rivolgeva urbi et orbi. Per questo il Vaticano, data la condizione sociale in cui verteva la Capitale a seguito del periodo bellico, vide quindi nelle borgate e nelle periferie nascenti la possibilità di attuare questa strategia di ri-espansione, potremmo dire quasi di ri-affermazione sul territorio, mediante anche l’attuazione dei programmi della „Pontificia Opera della preservazione della Fede e la provvista di nuove Chiese in Roma“ che prevedevano la realizzazione di complessi ecclesiastici nei nuovi quartieri come presidio religioso nonché sociale.[7] In questa possibile strategia territoriale erano indispensabili i legami politici tra Giunta capitolina e Curia papale.

Piano Regolatore, „Piano della Giunta“, 1959.

Un ulteriore dato rimarchevole nel secondo dopoguerra fu la registrazione di un periodo particolarmente florido di vocazioni.[8] La guerra aveva lasciato strascichi di una grave crisi non solo economica quanto culturale che lo Stato non sempre era in grado di colmare. Da tale condizione derivò un aumento degli ingressi nei seminari, nei monasteri e nei conventi, luoghi di sussistenza certa in cui era possibile intraprendere percorsi che miravano all’accrescimento morale ma soprattutto culturale che permetteva di migliorare la propria condizione sociale.

Pianta di Roma, a est le prospettive dell’Asse Attrezzato e a ovest le principali opere di edilizia ecclesiastica.

Per far fronte ai numeri che apparivano essere in costante crescita, tra gli anni Cinquanta e Sessanta la Chiesa di Roma fece progettare e realizzare ad architetti riconosciuti nel panorama romano, legati a vario titolo con il Vaticano, diverse convivenze religiose – curie generalizie, collegi o seminari – usufruendo talora anche di agevolazioni statali principalmente nel quadrante ovest della Capitale ed in particolare sulle vie consolari. Il Cardinale vicario Clemente Micara nel marzo del 1952[9] riconosceva la mancanza di parrocchie e sacerdoti per rispondere alla crescita demografica della città. Per tale ragione chiedeva disponibilità alle comunità degli ordini religiosi per affidare loro la guida spirituale dei neonascenti quartieri e delle zone urbanizzate, tenendo conto in particolare dei settori adiacenti alle antiche vie consolari al fine di garantire una capillare presenza vaticana su tutto il territorio. Andrea Riccardi, affrontando il tema della crisi della città sacra, esplicita l’influenza vaticana nel collocare gli Istituti degli Ordini Religiosi nelle zone periferiche del settore ovest. Riccardi fa riferimento a quanto promosso da Micara ricordando che „questa operazione – detta delle vie consolari – oltre agli indubbi vantaggi per l’accrescimento del personale ecclesiastico, consentiva l’inserimento di tanti religiosi, italiani o stranieri, che vivevano a Roma, dove la politica vaticana aveva accentrato un gran numero di case generalizie“.[10]

Nell’arco di un ventennio, nel quadrante ovest furono realizzate la maggior parte delle sedi di ordini religiosi che generarono una sequenza di polarità. Tali edifici avevano lo scopo di ‚presidiare‘ le aree ma anche quello di costituire elementi fondativi per la successiva espansione urbana, „l’intero settore urbano andava configurandosi come un ampio comprensorio di sedi di congregazioni religiose, con interventi anche di qualità“.[11] L’obiettivo era realizzare edifici riconoscibili, incardinati nel territorio e che fossero in grado di ospitare numerosi religiosi e convittori.[12]

Tra il 10 e il 12 ottobre 1958 fu tenuto a Vienna il congresso sul tema „Il problema sacerdotale in Europa“[13] in cui sociologi e pastoralisti denunciarono l’inizio di una crisi in Europa, ritenuta però lontana dai seminari italiani che contestualmente registravano ancora i grandi numeri dell’inizio del secondo dopoguerra.

Una serie di mutamenti sociali contribuì però al riconoscimento di nuovi valori morali a discapito di quelli tradizionali ritenuti ormai obsoleti e superati. La vita rurale e contadina, il concetto di ordine, abitudine e tradizione lasciarono spazio ad altre categorie – come la politica, la pubblica opinione, l’emancipazione proprie del mutamento sociale, assunto come nuovo valore – figlie di un crescente benessere economico. Tale cambiamento fu particolarmente evidente nel campo delle vocazioni religiose poiché indusse a un progressivo distacco dei giovani dalle prospettive certe date dalla vita consacrata. Con l’inizio degli anni Settanta anche in Italia iniziò ad avvertirsi l’inesorabile declino delle vocazioni, prima tra il clero diocesano, poi tra gli Ordini secolari maschili e successivamente femminili. Il lento quanto progressivo calo provocò nel lasso di circa un decennio lo spopolamento di questi luoghi sentinella costringendo i nuclei religiosi a prendere provvedimenti sulle sorti di queste strutture. Era infatti difficile sopperire alle necessità economiche e manutentive del sostentamento di strutture tanto grandi divenute quasi vuote.

Via Aurelia nel 1930 circa.

Lo Studio Passarelli e alcune committenze ecclesiastiche

Negli anni Cinquanta la periferia non ancora urbanizzata nel settore occidentale di Roma iniziava progressivamente a punteggiarsi di edifici che, seppur non sempre in modo diretto, facevano riferimento alla Chiesa capaci di accogliere i grandi numeri scaturiti dall’aumento vocazionale e di fornire servizi, come ad esempio spazi per l’educazione e la formazione, per lo sport, per eventi culturali, teatrali e di ritrovo, lì dove lo Stato non riusciva ad arrivare. Lo studio e la progettazione di questi edifici furono affidati a esperti e professionisti che si collocavano nel panorama architettonico romano ma che allo stesso tempo erano legati in vario modo agli ambienti del Vaticano, del Vicariato e delle organizzazioni del laicato cristiano. Tra questi spicca lo Studio Passarelli, avviato dall’architetto Tullio Passarelli e poi traghettato verso nuove sperimentazioni dai figli Vincenzo, Fausto e Lucio.

Fratelli delle Scuole Cristiane, Cantiere Curia Generalizia in via Aurelia a Roma.

Questo ambito di indagine e sperimentazione fu proprio dello studio Passarelli il quale, grazie alla vicinanza ad ambienti ecclesiastici e alla Curia vaticana, si occupò alacremente, fin dai primi anni della sua fondazione, del tema dell’edificio sacro. Con la Basilica parrocchiale di Santa Teresa d’Avila a Corso d’Italia, realizzata a Roma nel 1903 per l’Ordine dei Carmelitani, si aprì una stagione dello studio fondato da Tullio Passarelli, i cui primi progetti furono commissionati da committenze ecclesiastiche. Dopo aver visitato la Basilica di Corso d’Italia, Pio X ne rimase tanto colpito da incaricare personalmente Passarelli per la realizzazione della chiesa dedicata a San Camillo de Lellis.[14] Da quell’incontro derivarono diverse commissioni per edifici di culto e per istituti religiosi. Nei primi anni del Novecento numerosi furono i progetti di conventi o istituti, tra cui l’ampliamento dell’Università Pontificia di San Tommaso d’Aquino „Angelicum“ del 1932 e la Curia Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane „de La Salle“ realizzata in via Aurelia del 1938. Quest’ultima si identifica come la prima opera curiale realizzata nel quadrante occidentale.

Successivamente si unirono allo Studio di Tullio i figli Vincenzo, Fausto e Lucio che accompagnarono e rinvigorirono il lavoro iniziato dal padre. Lo studio ebbe una indiscussa fortuna anche nel dopoguerra, un periodo molto ricco e vario caratterizzato da una intensa attività di ripresa con molte occasioni professionali. I Passarelli collaborarono con figure di rilievo sia nel campo dell’ingegneria strutturale, come Riccardo Morandi, sia in sodalizi progettuali, fra i quali si distinsero le associazioni con Paniconi e Pediconi, Julio Lafuente, Gaetano Rebecchini, Vincenzo Monaco e Amedeo Luccichenti, Enrico Lenti ed altri.

Anche grazie a queste collaborazioni e al rapporto continuativo con la Curia, il tema degli edifici di culto e di formazione ecclesiastica, delle Curie Generalizie degli Ordini e dei Collegi, rimase una costante, specie alla luce del rinnovamento dell’assetto urbano della Capitale e delle strategie della Chiesa di Roma. Introducendo i progetti dello studio, Giorgio Muratore descriveva il periodo del dopoguerra alla luce dei progetti di edifici sacri: „la rinnovata presenza della Chiesa di Roma sulla scena nazionale e cittadina fa così ritrovare anche alle disseminate strutture ad essa connesse una nuova capacità di proposta e di progetto che si inserisce in maniera determinante anche nelle mutate e particolarmente vitali condizioni di sviluppo urbano della Capitale“.[15]

Tra il 1950 e 1965 lo Studio ricevette numerosi incarichi commissionati da Ordini religiosi attraverso i quali i Passarelli indagarono diverse ipotesi compositive e linguaggi architettonici. Ne è derivato un corpus di sondaggi progettuali nel quale ciascuna realizzazione rappresenta un campo di indagine e sperimentazione in una certa misura anche autonomo dagli altri, sebbene all’interno di ricerche ricorrenti. Nei primi anni Cinquanta il complesso della Congregazione di Santa Croce fu tra le prime opere realizzate dai fratelli Passarelli nel quadrante occidentale di Roma. Contestualmente fu avviata la progettazione della nuova sede del Collegio Pio Latino Americano. Il complesso doveva essere realizzato sui terreni di Vigna Maffei in via Aurelia – donati da Sua Santità Pio IX nel 1859 al Collegio Americano – adiacente al complesso dei Lasalliani.[16] A sugellare il forte legame con il Vicariato, nel 1955 venne affidata ai Passarelli la progettazione e realizzazione della Chiesa di San Luca evangelista nel quartiere Prenestino-Labicano in cui l’elemento caratterizzante triangolare della soletta di copertura è frutto della collaborazione con Riccardo Morandi. Le suore olandesi francescane della Penitenza e Carità Cristiana dette Heythuizen incaricarono nel 1957 i Passarelli della realizzazione della propria Curia Generalizia in via Cassia dopo aver esposto le proprie necessità ai progettisti in una loro visita presso la sede di Amsterdam.[17] Come avvisa Paule Espagne per la progettazione di questo complesso „bisogna tener conto della tradizione tipicamente romana delle Case Generalizie per Ordini religiosi, tradizione che richiede blocchi molto puliti e compatti, di solida dignità“.[18] La sobrietà richiesta dalla committenza si tradusse in un edificio compatto i cui prospetti erano scanditi dal ritmo talvolta irregolare degli infissi il cui unico elemento di dettaglio era la ‚testa‘ delle travi che fuoriuscivano dalla cortina muraria. L’impianto si presentava come una reinterpretazione moderna del tradizionale complesso monastico sviluppato attorno a due chiostri seppur vincolato da diverse „esigenze alquanto complesse di frazionamento degli ambienti interni, adibiti a funzioni di varia natura, ma non differenziabili puntualmente“.[19]

Studio Passarelli, Collegio Pio Latino Americano, prospettiva aerea del progetto del 1953.

Studio Passarelli, Curia Generalizia suore francescane della Penitenza e Carità Cristiane, ingresso curia e particolare elementi in prospetto.

Nel 1960 venne realizzata la Scuola Internazionale Notre-Dame non troppo lontana dal cantiere del G. R. A. sulla via Aurelia, per ospitare gli studenti americani dell’istituzione scolastica di Notre Dame du Lac, fondata dalla Congregazione di Santa Croce. Questo edificio si presentava precursore circa l’utilizzo di materiali prefabbricati ‚a secco‘ studiati come esempio di una nuova architettura capace anche di ottimizzare costi e tempi di realizzazione. È lo stesso periodo in cui in campo non ecclesiastico lo Studio stava sperimentando l’utilizzo degli elementi prefabbricati nel cantiere dell’iconico progetto per uffici e residenze di via Campania.

I Passarelli si mostravano infatti ben predisposti nell’approfondire nuovi temi in un periodo in cui solo pochi studi di architettura cercarono nuovi indirizzi di ricerca e di sperimentazione rimanendo altrimenti bloccati in un’impasse culturale.[20]

L’utilizzo di nuovi materiali e di elementi prefabbricati venne visto infatti come un campo di sperimentazione architettonico non indifferente. Nonostante il mattone rosso – tipicamente romano – sembrava essere esaltato come materiale privilegiato dalla Chiesa per la realizzazione delle opere ad essa connesse, i Passarelli nella Curia delle Suore di Maria Vergine Immacolata del „Marymount“ sperimentarono l’uso di pannelli prefabbricati in graniglia. Lungo lo skyline della via Cassia si ergeva imponente il volume delle residenze della Curia dell’Ordine, del colore chiaro della graniglia. Il corpo delle residenze era un volume strutturato su un ‚solettone‘ fortemente armato di circa un metro in aggetto da due pilastri cavi che pareva librarsi sul blocco basamentale che racchiudeva la chiesa e le zone amministrative, realizzato con il tipico mattone rosso capace di sugellare il legame con la Chiesa. La sperimentazione in questo particolare progetto non si limitava alla scelta di nuovi materiali e nuove tecnologie ma indagava anche un concept nuovo di Curia Generalizia che si configurava come una alternativa all’archetipo claustrale.

Contestualmente i Passarelli furono chiamati a progettare o realizzare altri edifici legati al Vaticano, al Vicariato o ad Ordini religiosi, tra cui la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura, l’Istituto Massimo o alcuni complessi parrocchiali.

Studio Passarelli, Curia Generalizia suore di Maria Vergine Immacolata, corpo basamentale, pilone centrale e corpo residenziale.

Nel 1971, il lungo rapporto di fiducia intercorso tra lo Studio Passarelli e la Santa Sede condusse lo Studio alla realizzazione dei Musei Vaticani sotto il pontificato di Paolo VI.

L’edificio della Congregazione di Santa Croce – oggi sede del DHI

Si deve la presenza della Congregazione di Santa Croce a Roma a Papa Pio IX il quale volle affidare loro la cura dell’evangelizzazione e dell’educazione degli orfani della città dal novembre 1850. A seguito di tale evento, il fondatore beato Basile Moreau iniziò a valutare il trasferimento della sede amministrativa della Congregazione a Roma vista la vicinanza con il Vaticano. Nel 1853 la Congregazione decise di fondare a Roma un centro di formazione per seminaristi e religiosi oltre a continuare le opere apostoliche per cui erano stati chiamati a Roma.

Solo a metà del Novecento, a seguito del Capitolo Generale del 1950, fu approvato il trasferimento della Curia Generalizia a Roma. Nel 1952 la Congregazione commissionò allo Studio Passarelli la progettazione della propria Curia Generalizia e il relativo Collegio per gli studenti che intendevano intraprendere la vita religiosa e vocazionale a Roma.

Studio Passarelli, Curia Generalizia Congregazione Santa Croce, prospetto generale da via Aurelia Antica.

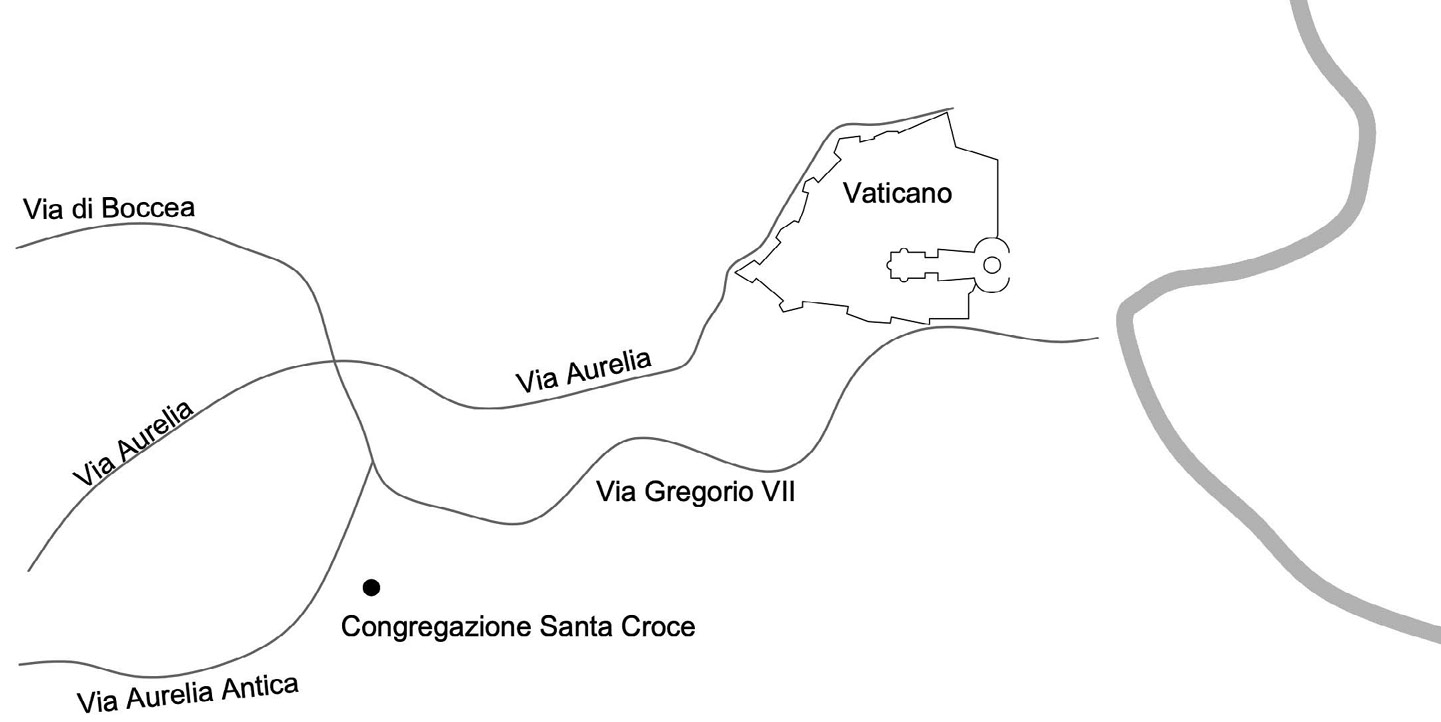

L’Università di Notre-Dame du Lac, della Congregazione di Santa Croce, acquisì per questa ragione dai fratelli Diamanti un lotto di circa cinque ettari sulla via Aurelia Antica. La posizione era strategica per la vicinanza con la Santa Sede. Pur non avendo certezza documentale è possibile ipotizzare che la scelta di favorire tale zona di Roma per la realizzazione di tale progetto facesse seguito a quanto fortemente voluto dal Cardinale Vicario Clemente Micara e cioè di collocare gli istituti religiosi sulle vie consolari nel quadrante ovest.[21]

Un vecchio fabbricato turrito di modeste dimensioni, di uno spiccato colore rosso, era presente nel terreno acquisito per la realizzazione del complesso. È probabilmente a tale edificio che si deve il nome dell’adiacente via di Torre Rossa. Dato il valore storico di questo immobile i padri decisero di mantenere il fabbricato turrito pur realizzando nello stesso lotto un edificio moderno.

Il programma funzionale prevedeva spazi amministrativi da dedicare alla curia e residenziali per i padri, una zona residenziale e ricreativa per ospitare gli studenti, un convento per accogliere le suore alle quali era affidata la gestione e la cura ‚alberghiera‘ del complesso, una grande cappella in cui poteva essere accolta l’intera comunità orante e una aula magna. Dalla lettura dei disegni di progetto si può evincere che la nuova casa avrebbe dovuto accogliere circa settanta ospiti di cui 15 padri responsabili della gestione amministrativa dell’Ordine, 10 suore e 50 studenti convittori.

Schema in cui si evince la posizione del complesso della Congregazione rispetto alle vie consolari e al Vaticano.

Con questo progetto i Passarelli riprendevano una ricerca precedente, rientrando in un filone architettonico in espansione e già noto allo Studio. Nel caso di questa Curia tuttavia essi vollero intraprendere una sperimentazione nuova in cui non veniva preso come esempio l’impianto tradizionale del monastero impostato attorno ad un chiostro – cioè ad un vuoto – che metteva in comunicazione attraverso un camminamento anulare le diverse funzioni presenti e dove su uno dei bracci era progettata la chiesa. Fin dalla prima proposta progettuale l’impianto fu invece strutturato attorno al corpo della chiesa in modo che il centro fosse „conquistato“ da un pieno e non da uno spazio aperto come negli impianti claustrali.

L’impostazione del progetto non ha subito molte trasformazioni nel corso dell’iter progettuale. Poco prima della realizzazione fu approvata una modifica sostanziale che riguardava la rotazione dell’intero complesso rispetto via Aurelia Antica al fine di ottimizzare il soleggiamento degli edifici e di far fronte alle esigenze scaturite dalla viabilità.[22] Tale rotazione permetteva inoltre di orientare la chiesa secondo l’asse est-ovest.[23] A questa variazione del concept di partenza seguirono solo alcuni aggiustamenti stilistici. La progettazione e l’esecuzione dell’opera fu molto rapida, i primi disegni della chiesa sono datati 1952, quelli dei corpi residenziali 1953, anno di inizio dei lavori, con piccole modifiche apportate in corso d’opera datate 1954. Tanto che l’intero complesso fu realizzato in soli diciotto mesi.[24]

Studio Passarelli, Curia Generalizia Congregazione Santa Croce, Prospettiva esterna.

La chiesa era intesa come fulcro dell’impianto, cerniera dell’intero progetto capace di mettere in comunicazione tre bracci, separati e autonomi, che accoglievano rispettivamente i padri, le suore e gli studenti: „dalla forma planimetrica della Cappella nasce l’andamento degli altri fabbricati secondo una costruzione geometrica“.[25] Gli edifici della curia e del collegio erano stati concepiti come due corpi lineari sfalsati tra loro. La curia era progettata in prossimità della zona presbiteriale della chiesa mentre il collegio si attestava quasi in linea con il suo prospetto. Renato Pedio sottolinea come „lo sfalsamento tra l’edificio della Casa Generalizia e quello del Collegio fa sì che la Cappella risalti sia con la fronte che con il fianco, e costituisca perciò l’elemento di unione della composizione“.[26] L’edificio conventuale destinato alle suore era invece collocato alle spalle del collegio. Rispetto al prospetto principale che si scorgeva dall’ingresso su via Aurelia Antica composto da Curia – Chiesa – Collegio, esso risultava quasi ‚nascosto‘ per non dichiarare la sua natura di corpo – si potrebbe dire – secondario o di servizio.

Studio Passarelli, Curia Generalizia Congregazione Santa Croce, Pianta piano terra.

La composizione dell’impianto evidenzia aspetti in cui è possibile scorgere richiami di derivazione razionalista impostati su schemi e ritmi rigidi ma anche una loro contestazione di matrice organica, probabilmente sulla base del rapporto con Bruno Zevi che si andava rafforzando in quel periodo.[27] Secondo Pedio questo era dovuto al fatto che „ogni velleità di sostanziale rinnovamento dové essere soppressa da chi intendeva mantenere un alto standard di produzione professionale“.[28] È possibile scorgere alcuni principi compositivi del razionalismo nei corpi che accolgono le funzioni di curia, collegio e convento concepiti come blocchi a sé stanti rettilinei e rigidi, una composizione ancora paratattica, per elementi e giunti di connessione. I Passarelli vollero però al contempo iniziare un processo di sperimentazione e rinnovamento.

Studio Passarelli, Curia Generalizia Congregazione Santa Croce, foto aerea del complesso con edifici limitrofi.

Nella visione d’insieme dell’impianto si ravvisano infatti anche echi e stilemi organici riconducibili forse ad esempi aaltiani. Le rigide geometrie dei blocchi funzionali lette in un’ottica più ampia mutano il sistema ortogonale proprio della composizione razionalista articolandosi in piccoli scarti che rompono le geometrie dell’impianto. Si configura così una struttura a „S“ la cui forma tende a diramarsi nel territorio circostante – ancora non del tutto urbanizzato – in modo dinamico, portando i vuoti al suo interno, reminiscenze di chiostri decostruiti.

Il corpo principale fulcro del complesso era dunque la chiesa. Con la sua posizione baricentrica permetteva la rottura sia delle rigide geometrie di un sistema paratattico improntato su un andamento ortogonale sia di una visione claustrale di impianto medievale.

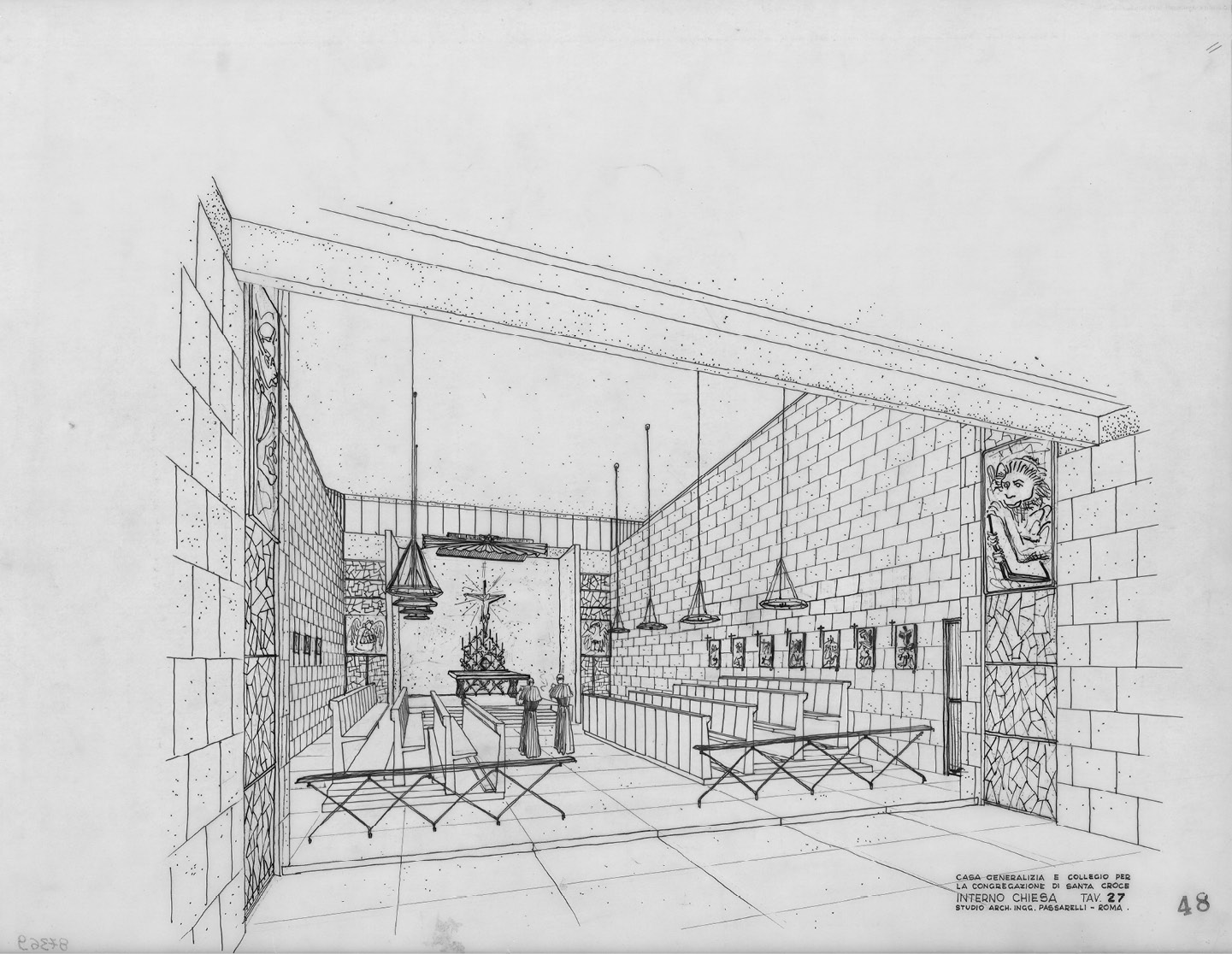

La chiesa si presentava come un grande corpo che predominava sull’intero lotto, composta dall’intersezione di due volumi di differenti dimensioni dalla pianta trapezoidale. Il primo nucleo di maggiori dimensioni era sormontato da un solaio a doppia falda rovesciata in calcestruzzo armato gettato in opera con le travi estradossate. Nell’intersezione con le murature perimetrali dei lati corti questa presentava un’asola di luce che permetteva la naturale illuminazione dell’aula liturgica. Alla sera questa asola permetteva di far diventare la chiesa una lanterna luminosa quasi a rimarcarne la sacra presenza nel territorio. Il secondo volume, di dimensioni contenute, fu progettato con una copertura a capanna, in cui è possibile riconoscere l’archetipo dell’edificio sacro. Nonostante questa intersezione di volumi, lo spazio interno della chiesa venne studiato ad aula unica con una parte più ampia e una di minore dimensione. Il nucleo maggiore era destinato al coro dei padri e all’altare progettato secondo il rito romano della riforma tridentina coram Deo alle spalle del quale trovavano spazio cinque cappelle per la celebrazione personale. Il minore invece accoglieva l’assemblea di fedeli che si accostavano alla celebrazione dei riti e la cantoria destinata prevalentemente ai convittori ai quali era riservato un accesso diretto dalla residenza.

Studio Passarelli, Curia Generalizia Congregazione Santa Croce, Sezione.

I tre blocchi connessi con il volume della chiesa erano destinati agli uffici curiali e alle residenze dei padri, agli studenti convittori e al convento delle suore con gli ambienti di servizio. Il piano terra metteva in comunicazione tutti gli ambienti dell’intero complesso attraverso un sistema distributivo a gallerie saltuariamente aperte sugli esterni e accogliendo le diverse funzioni comunitarie.

Rispetto ad altri complessi la curia non prevedeva una differenziazione tra zona amministrativa e residenziale. In complessi coevi, come ad esempio la Curia dei Frati Minori progettata da Muzio in collaborazione con Paniconi e Pediconi nel 1950, vi era infatti una divisione tra gli ambienti destinati agli uffici curiali rispetto a quelli residenziali che ospitavano le celle in spirito francescano.

Quella della Congregazione era invece pensata come sistema di piccoli nuclei autonomi, composti da studio, camera in cui i padri risiedevano. Per il Padre Generale era previsto un alloggio congruo ad accogliere momenti istituzionali. Sullo stesso piano dell’alloggio del Generale trovava spazio una cappella riservata ai padri che accoglieva un ambito per la preghiera collegiale e diversi altari accessori per la celebrazione personale.

Studio Passarelli, Curia Generalizia Congregazione Santa Croce, Prospettiva interna della cappella.

Studio Passarelli, Curia Generalizia Congregazione Santa Croce, Altare e coro dei padri.

Studio Passarelli, Curia Generalizia Congregazione Santa Croce, Aula liturgica e cantoria.

DHI, prospetto ex curia e residenza padri.

L’ala dei convittori accoglieva spazi comunitari, ricreativi e di studio nel piano terra e residenziali nei piani superiori. Data l’adiacenza e planarità del blocco destinato alle residenze degli studenti con il prospetto principale della chiesa, venne previsto un accesso diretto da uno dei piani residenziali alla cantoria per i collegiali che volevano raccogliersi in preghiera.

Gli ambienti per la gestione alberghiera come cucine, dispense, e vani tecnici erano a servizio del convento delle suore. Anche in questo caso, come per i padri, vi era una differenza tra gli spazi destinati alla Madre Superiora rispetto a quelli delle altre suore. Vicino all’alloggio della Madre vi era la cappella riservata ma accessibile anche alle consorelle.

DHI, prospetto ex convento delle suore e del collegio.

Alla ricerca dei nuovi assetti funzionali si affiancava anche una nuova immagine architettonica. I progettisti che vollero intraprendere tale ricerca architettonica fecero i conti con la necessità di creare edifici facilmente riconoscibili e riconducibili ai contenuti e a una immagine veicolati dalla Chiesa e dagli Ordini religiosi. In questo panorama di sperimentazione il mattone che rappresentava la tradizione romana divenne elemento identificativo assieme all’uso del cemento armato faccia a vista usato per enfatizzare il ritmo delle strutture portanti.

Nella ricerca dello Studio Passarelli sovente la struttura portante in calcestruzzo divenne un tema presente nel processo compositivo capace di connotare sia l’ambito spaziale che linguistico. Nei prospetti era spesso dichiarato il passo strutturale che generava il ritmo da cui scaturiva l’impaginato della facciata e un partito murario fortemente riconoscibile e riconducibile all’espressività costruttiva degli autori.

Anche l’immagine dell’edificio della Congregazione di Santa Croce fu concepita a partire dalla scansione ritmica generata dalla struttura portante, visibile nella composizione della facciata attraverso le travi e i pilastri in cemento armato faccia a vista che incorniciavano un tamponamento a cortina in mattoni rossi. Nonostante reminiscenze razionaliste percepibili nei prospetti, lo studio compositivo della facciata era sempre diverso, tanto da connotare in modo autonomo ogni edificio. Un esempio della ricerca dei Passarelli sul rapporto fra costruzione e linguaggio architettonico è la soluzione d’angolo adottata per l’edificio del collegio – maturata in fase progettuale – che scardinava la ritmicità orizzontale delle travi inserendo nel disegno di facciata la struttura obliqua della scala.

DHI, prospetto ex collegio.

L’edificio della Chiesa costituiva un unicum all’interno complesso curiale e faceva eccezione rispetto al sistema ritmico che definiva i corpi di fabbrica destinati ai convittori. In questo caso la struttura era celata da lastre in travertino bianco atte a far spiccare il corpo dell’edificio sacro rispetto alla cortina di mattoni rossi dei corpi adiacenti.

Tra il 1969 e il 1970 a seguito delle mutate necessità della Congregazione la sede di via Aurelia Antica fu messo in vendita. Nel giugno del 1970 la Repubblica Federale di Germania espresse il proprio interesse verso l’intero complesso e ne formalizzò l’acquisto. A seguito di una vasta e complessa operazione di riammodernamento e modifica durata diversi anni – che ha in parte alterato lo stato originario dei luoghi – il complesso ha ospitato e ospita tuttora le attività culturali e di ricerca del Deutsches Historisches Institut in Rom.

DHI, Particolare soluzione d’angolo struttura portante scala.

Fonti delle illustrazioni

Fig. 1 e 2: Urbanistica, nr. 28–29, ottobre 1959 (unito con il nr. 27 in Roma città e piani).

Fig. 3 e 5: © Archivio Curia Generalizia Fratelli delle Scuole Cristiane.

Fig. 4, 18–21: Foto: © Francesco Calabretti 2023.

Fig. 6: © Archivio Collegio Pio Latino Americano.

Fig. 7: L’architettura. Cronache e storia 73 (1961), p. 457.

Fig. 8: L’architettura. Cronache e storia 73 (1961), p. 445.

Fig. 9: L’architettura. Cronache e storia 22 (1957), p. 229.

Fig. 10, 12, 14: © Francesco Calabretti 2023.

Fig. 11, 13, 15: © MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma. Collezione MAXXI Architettura, fondo Fratelli Passarelli.

Fig. 16 e 17: L’architettura. Cronache e storia 22 (1957), p. 231.

© 2024 bei den Autorinnen und den Autoren, publiziert von De Gruyter.

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Jahresbericht des DHI Rom 2023

- Themenschwerpunkt The Material Legacies of Italian Colonialism/I lasciti materiali del colonialismo italiano herausgegeben von Bianca Gaudenzi

- Cultura materiale e memorie del colonialismo italiano dal secondo dopoguerra a oggi

- Memorie di pietra del colonialismo italiano

- Legislazione e prassi italiane in materia di beni culturali tra protezionismo e universalismo

- Monumental Artworks as Difficult Heritage

- „Italia si, Italia no“. Materialità transimperiali e soggetti (post)coloniali tra Italia ed Etiopia (1956–1974)

- Una ‚reliquia colonialeʻ

- Artikel

- „Actus Beneventus in filicissimus palatio“?

- Annone di Colonia, Enrico IV e Anselmo III da Rho

- Motivazioni politiche e contesto sociale

- Signori e signorie nella Sicilia normanna

- Processi pontifici in partibus. La giurisdizione papale delegata nel XIII secolo: alcuni casi in Puglia

- Wofür und auf welche Weise Herzog Magnus II. von Mecklenburg 1487 von Papst Innozenz VIII. die Goldene Rose erhielt

- Una spia portoghese e la crociata all’indomani di Lepanto

- Die Korrespondenz des Kardinalnepoten Francesco Barberini mit P. Alessandro d’Ales, seinem Agenten am Kaiserhof (1634–1635)

- Konkurrenz um das kulturelle Gedächtnis?

- Il fascismo recensito

- Il rischio dei ‚Giusti‘

- „Die Steine zum Sprechen bringen“

- L’espansione del quadrante occidentale della Capitale negli anni Cinquanta e il complesso architettonico della Congregazione di Santa Croce oggi Istituto Storico Germanico di Roma

- Fantasma totalitario e democrazia blindata

- Per un catalogo delle opere di Luigi Nono, con „pochi dati e alcune idee vagabonde sulla diversa natura della ‚tradizione‘ delle opere di Nono in quanto ‚testo‘“ e una cronologia

- Forschungsberichte

- L’identità dello Stato beneventano

- Dall’edizione cartacea alla pubblicazione su piattaforma

- Tagungen des Instituts

- Administration in Times of Crisis. The Roman Papacy in the Great Western Schism

- Apparati, tecniche, oggetti dell’agire diplomatico (secc. XIV–XIX)

- Nuove prospettive di ricerca su stato di eccezione e di emergenza. Un dialogo italo-tedesco

- (De)Constructing Europe. Tensions of Europeanization

- Circolo Medievistico Romano

- Circolo Medievistico Romano 2023

- Rezensionen

- Verzeichnis der Rezensionen

- Leitrezensionen

- Ist das „Mittelalter“ am Ende?

- L’Italia dal Settecento a oggi: un Sonderweg?

- 1820 – Eine Weltkrise der politischen Souveränität?

- Allgemein, Mittelalter, Frühe Neuzeit, 19.–21. Jahrhundert

- Erratum to: Antonio Mursia, Signori e signorie nella Sicilia normanna. Due pergamene inedite sui Perollo di Gagliano (1142–1176)

- Verzeichnis der Rezensentinnen und Rezensenten

- Register der in den Rezensionen genannten Autorinnen und Autoren

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Jahresbericht des DHI Rom 2023

- Themenschwerpunkt The Material Legacies of Italian Colonialism/I lasciti materiali del colonialismo italiano herausgegeben von Bianca Gaudenzi

- Cultura materiale e memorie del colonialismo italiano dal secondo dopoguerra a oggi

- Memorie di pietra del colonialismo italiano

- Legislazione e prassi italiane in materia di beni culturali tra protezionismo e universalismo

- Monumental Artworks as Difficult Heritage

- „Italia si, Italia no“. Materialità transimperiali e soggetti (post)coloniali tra Italia ed Etiopia (1956–1974)

- Una ‚reliquia colonialeʻ

- Artikel

- „Actus Beneventus in filicissimus palatio“?

- Annone di Colonia, Enrico IV e Anselmo III da Rho

- Motivazioni politiche e contesto sociale

- Signori e signorie nella Sicilia normanna

- Processi pontifici in partibus. La giurisdizione papale delegata nel XIII secolo: alcuni casi in Puglia

- Wofür und auf welche Weise Herzog Magnus II. von Mecklenburg 1487 von Papst Innozenz VIII. die Goldene Rose erhielt

- Una spia portoghese e la crociata all’indomani di Lepanto

- Die Korrespondenz des Kardinalnepoten Francesco Barberini mit P. Alessandro d’Ales, seinem Agenten am Kaiserhof (1634–1635)

- Konkurrenz um das kulturelle Gedächtnis?

- Il fascismo recensito

- Il rischio dei ‚Giusti‘

- „Die Steine zum Sprechen bringen“

- L’espansione del quadrante occidentale della Capitale negli anni Cinquanta e il complesso architettonico della Congregazione di Santa Croce oggi Istituto Storico Germanico di Roma

- Fantasma totalitario e democrazia blindata

- Per un catalogo delle opere di Luigi Nono, con „pochi dati e alcune idee vagabonde sulla diversa natura della ‚tradizione‘ delle opere di Nono in quanto ‚testo‘“ e una cronologia

- Forschungsberichte

- L’identità dello Stato beneventano

- Dall’edizione cartacea alla pubblicazione su piattaforma

- Tagungen des Instituts

- Administration in Times of Crisis. The Roman Papacy in the Great Western Schism

- Apparati, tecniche, oggetti dell’agire diplomatico (secc. XIV–XIX)

- Nuove prospettive di ricerca su stato di eccezione e di emergenza. Un dialogo italo-tedesco

- (De)Constructing Europe. Tensions of Europeanization

- Circolo Medievistico Romano

- Circolo Medievistico Romano 2023

- Rezensionen

- Verzeichnis der Rezensionen

- Leitrezensionen

- Ist das „Mittelalter“ am Ende?

- L’Italia dal Settecento a oggi: un Sonderweg?

- 1820 – Eine Weltkrise der politischen Souveränität?

- Allgemein, Mittelalter, Frühe Neuzeit, 19.–21. Jahrhundert

- Erratum to: Antonio Mursia, Signori e signorie nella Sicilia normanna. Due pergamene inedite sui Perollo di Gagliano (1142–1176)

- Verzeichnis der Rezensentinnen und Rezensenten

- Register der in den Rezensionen genannten Autorinnen und Autoren