Abstract

In a dedication ceremony on 12 March 1846, Prussia as a cultural state inaugurated a marble bust of the composer Palestrina (c. 1525–1594) in the Protomoteca Capitolina, thus honouring the leading exponent of the ‚Roman School‘ of sacred music in the circle of the „uomini illustri e più sommi d’Italia“. The spiritus rector of the donation was Gaspare Spontini (1774–1851), the Prussian Director General of Music, and the artist was Emil Wolff (1802–1879), known as the principal exponent of Prussian sculpture in Rome. The specialist literature has attributed competing ambitions to Fortunato Santini (1777–1861) to shape the cultural memory of the composer on the Capitoline Hill. It was assumed that the music collector had embarked upon his own initiative for a bust of Palestrina, to be carved by the Roman sculptor Pietro Galli (1804–1877), and had already promoted it among his personal network by presenting the plaster original on 29 February 1844. This study examines the interrelation between these two initiatives on the basis of the sources, pointing out their direct connection for the first time. The chronology of the Prussian endowment has been established since 1843, and the role of Abbate Santini is substantially reassessed. A key role can be attributed to the commitment of all the protagonists to reforming church music. The Protomoteca Capitolina is presented as a site of Italian cultural memory, while Prussian cultural policy and national representation in the Papal States are cited as motives for the donation of Frederick William IV, King of Prussia.

Einführung[1]

„# Rom, 8 Mai. … In Plan und ursprünglicher Bestimmung ist die Protomoteca des Capitols von der durch König Ludwig von Bayern gegründeten Walhalla nicht verschieden. Auch sie, ein nationaler Ehrentempel, sollte alle berühmten geschichtlichen Namen des ganzen Italiens in ihren Hallen versammeln. Allein wie die Walhalla ein schon gewordenes … Institut ist, so gibt sich die Protomothek nur für ein in den ersten Stadien werdendes [Institut]. Italien ist zwar, wenn irgendein Land, fruchtbar an großen Geistern; aber es fehlte diesen an Denksteinsetzern. Pier Luigi da Palestrina erhielt in ihr so eben ein Gedächtnißmal durch die Munificenz eines deutschen Fürsten. Auf Befehl Sr. Maj. des Königs von Preußen entstand es unter dem Meißel Emil Wolffs. Unser ausgezeichneter Landsmann bildete die kolossale Büste des Schöpfers der classischen Kirchenmusik mit aller für das Fach des Porträts ihm besonders eigenthümlichen Meisterschaft …“[2]

Die Meldung in der Beilage der „Allgemeinen Zeitung“ zu München erschien 1845 ein Jahr zu früh. Eine bereits fertiggestellte Marmorbüste des Komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina (Abb. 11–12) erhielt erst am 7. März 1846 das nihil obstat des regierenden Papstes Gregor XVI. und konnte fünf Tage später am 12. März 1846 auf dem Kapitol in Rom aufgestellt werden.[3] Enthielt die Zeitungsnotiz ansonsten die wichtigsten Informationen zur preußischen Stiftung, so hätte sich bei Erwähnung ihres Spiritus Rector der chauvinistische Zungenschlag von selbst verboten: Es handelte sich um den bedeutenden Komponisten und dispensierten General-Musikdirektor Berlins, Gaspare Spontini (1774–1851), einen aus Maiolati in den Marken gebürtigen Italiener und naturalisierten Franzosen.[4] Eine detaillierte Kenntnis der Ereignisse um die ‚Spontini-Büste‘ auf Grundlage der römischen Quellen verdanken wir Giancarlo Rostirolla, dem Doyen der italienischen Musikhistoriographie. Er kontrastierte die preußische Stiftung mit einem Konkurrenzprojekt, das er in der selbständigen Bestellung einer Palestrina-Büste durch den Musikaliensammler Fortunato Santini in Rom erkannte. Santini habe den Musicæ princeps ebenfalls mit einer Büste auf dem Kapitol ehren wollen und sei an der Prominenz der königlichen Schenkung aus Berlin gescheitert.[5] Diese Interpretation der Quellen kritisch zu untersuchen, die Motivation der preußischen Stiftung zu beleuchten und die Rolle des Abbate Santini neu zu bewerten ist das Ziel der vorliegenden Studie.

Die Protomoteca Capitolina als kultureller Gedächtnisort

Es lag für eine Münchener Zeitung im Jahr 1845 nahe, ihren Leserinnen und Lesern den Zweck der Protomoteca Capitolina in Rom am Beispiel der 1842 eröffneten Ehrenhalle von Donaustauf bei Regensburg zu erläutern. König Ludwig I. von Bayern hatte die Walhalla als deutsches Nationaldenkmal und Gedächtnisort errichten lassen, ausgestattet mit einer Galerie von 96 Büsten für verdiente deutsche Persönlichkeiten.[6] Der Vergleich mit der Walhalla griff jedoch historisch zu kurz und wurde dem Charakter der Protomoteca nur bedingt gerecht: Ihre Ursprünge gingen bereits auf das Jahr 1542 zurück, und erst Antonio Canova (1757–1822) hatte die Sammlung von Büsten und Hermen in ihrer dreihundertjährigen Geschichte zu einem nationalen Gedächtnisort für die „uomini illustri e più sommi d’Italia“ geformt.[7] Herrscher und Feldherren fanden in ihr, mit wenigen Ausnahmen, keinen Platz; im Zentrum standen die Protagonisten der italienischen Kunst- und Kulturgeschichte. Es war dezidiert ein kultureller Gedächtnisort für Italien, der im Jahr 1820 auf Geheiß Papst Piusʼ VII. in den neuen Nordwestflügel des Konservatorenpalastes umgezogen war und die Bezeichnung Protomoteca Capitolina – Kapitolinische Protomothek bzw. Büstensammlung – erhalten hatte.[8]

Ursprungsort der Sammlung war die Kirche S. Maria ad Martyres im römischen Pantheon, die der Künstler Raffaelo Sanzio 1520 zu seiner Grablege bestimmt hatte. In diesem Sakralraum erhielt auch der Zisterzienser Desiderio d’Adiutorio (1481–1546) das Recht auf Bestattung für sich persönlich und für die Mitglieder einer Bruderschaft, die er 1542 als Confraternita di San Giuseppe di Terra Santa gegründet hatte. Es handelt sich um die heutige Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon.[9] Die Mitglieder waren von Beginn an bildende Künstler wie Maler, Bildhauer und Architekten, wenige Jahre nach der Gründung wurden auch Musiker in die Bruderschaft kooptiert. 1547 etablierte sich mit der ersten Bestattung des Malers und Stukkateurs Perin del Vaga (1501–1547) in der Kapelle des Schutzheiligen St. Josef vom Heiligen Land die Tradition des Memorialkultes der Künstler im Pantheon. Eine Marmorbüste wurde für sein Grab gefertigt, die sich bis heute in der Protomoteca Capitolina erhalten hat.[10] 1566 ehrte Federico Zuccari in der Kapelle das Andenken seines Bruders Taddeo auf gleiche Weise.[11] Die Grabbüste setzte sich in der Folge als Gestaltungselement durch, ein Marmorbildnis wurde 1674 auch in einer Nische an Raffaels Grab ergänzt und durfte 1725 bei Errichtung des Grabmonumentes für den Komponisten Arcangelo Corelli (1653–1713) in der Josephskapelle nicht fehlen.[12] Die postume Aufnahme des Musikers in die Confraternita der Künstler hatte Kardinal Pietro Ottoboni (1667–1740) betrieben und seine Bestattung im Pantheon finanziert. Dem großzügigen Förderer der Künste ist damit die erste Porträtbüste eines Musikers in der Sammlung der Protomoteca zu verdanken.[13] Erneute Bedeutung gewannen die Memorialbüsten, nach zeitweiligen Restriktionen, wieder ab ca. 1780 und wurden nun auch losgelöst von sepulkralen Kontexten zur Erinnerung an Persönlichkeiten wie Nicolas Poussin (1594–1665, Grab in San Lorenzo in Lucina) und Johann Joachim Winckelmann (1717–1768, Grab in Triest) im Innenraum des Pantheons aufgestellt. Mit der Ehrung ihrer Vorbilder generierten die Künstler einen überzeitlichen Gedächtnisort des Kunstschaffens und der Kunstgeschichte der Stadt Rom, die Entwicklung hin zur Protomoteca war in eine neue Phase getreten.[14]

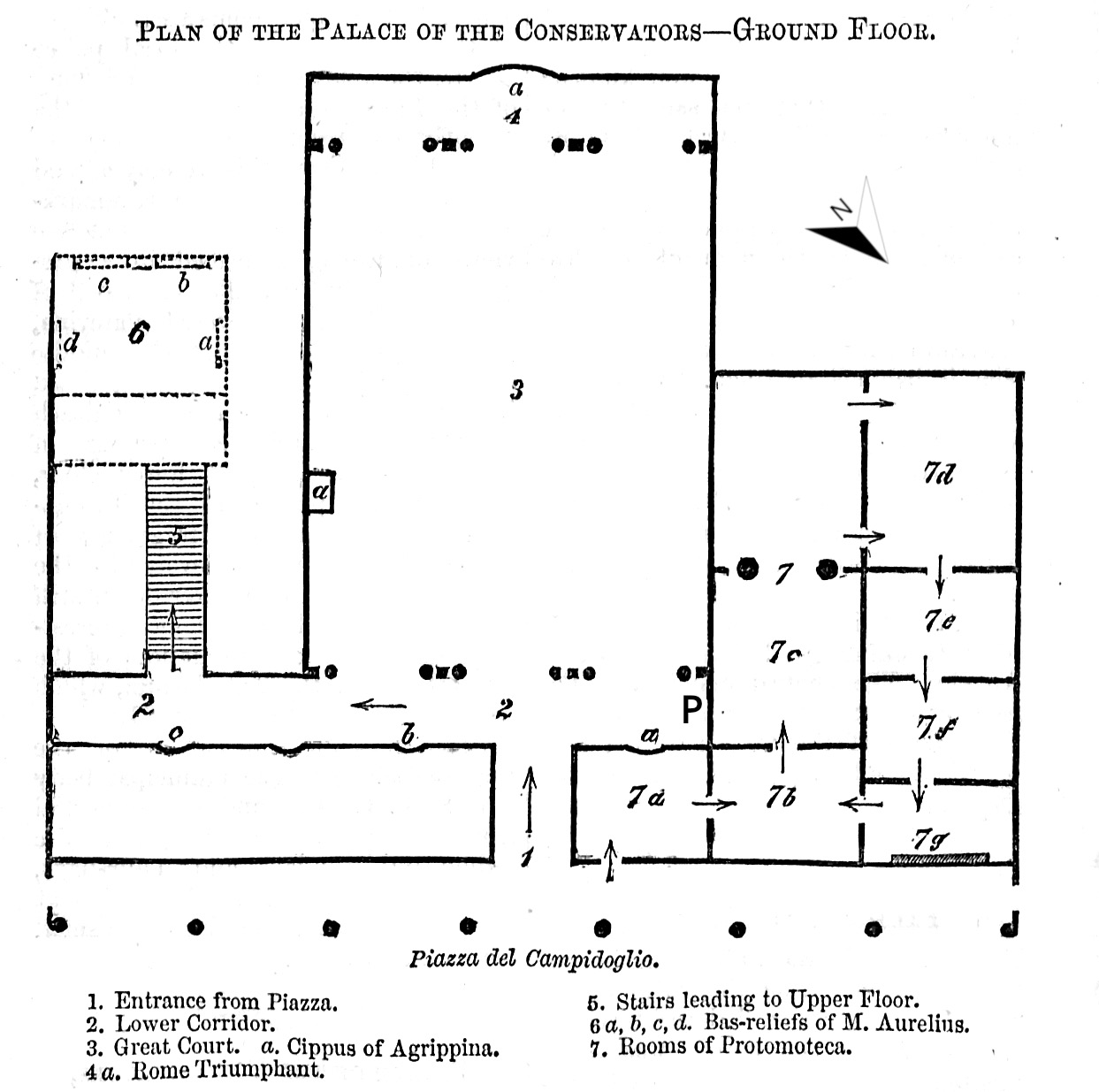

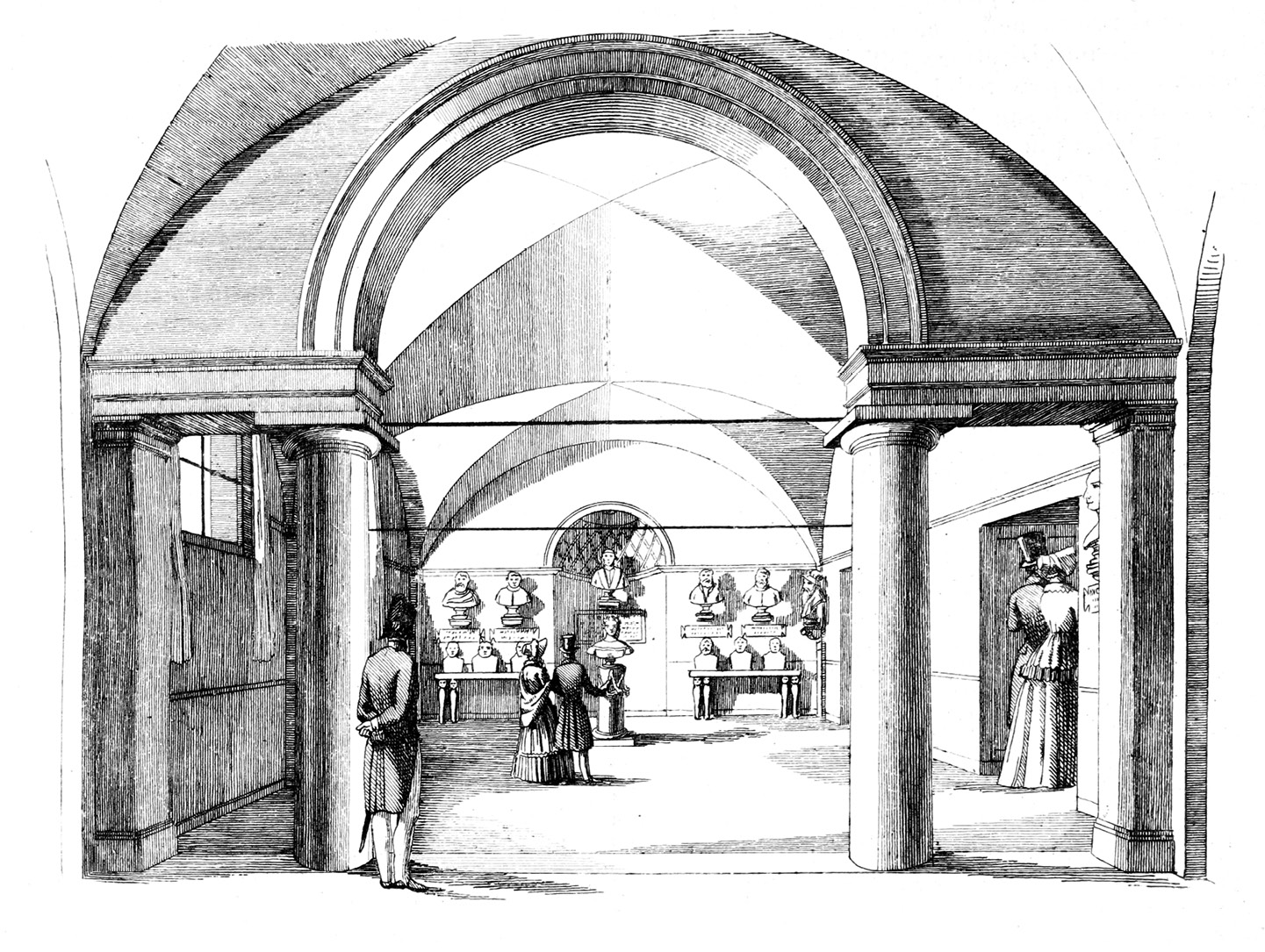

Antonio Sacchini (1730–1786), Büste von Francesco Carradori (1786) in der Protomoteca Capitolina (Inv.-Nr. 37).

Die nächste Stufe war dem Gestaltungswillen des Bildhauers Antonio Canova zu verdanken, der die Sammlung im Pantheon ab 1802 als Oberaufseher der Kunstschätze des Kirchenstaates nach Vorbild des französischen Panthéon (Paris) und der Westminster Abbey (London) zu einer nationalen Gedenkstätte für das gesamte Italien formte. Ein Programm wurde definiert, das auch die Wissenschaftler, Literaten und Musiker berücksichtigte, und öffentliche Ausschreibungen warben um Mäzeninnen und Mäzene für die neuen Büsten und Hermen. Im Ergebnis bestellte Canova selbst bis 1819 insgesamt 41 neue Werke und konnte eine Förderung für neun weitere Stücke gewinnen, u. a. vom einflussreichen Kardinal Ercole Consalvi für eine Büste des Komponisten Domenico Cimarosa (1749–1801) im Jahr 1816 (Abb. 2).[15] Die Transformation des Pantheons in einen nationalen Memorialort ließ sich an der Aufstellung der Büsten und Hermen bis in das Zentrum der Rotunde hinein ablesen und wäre von Antonio Canova nach den Plänen des Architekten Raffaele Stern (1774–1820) sicher weiter vorangetrieben worden, wäre Papst Pius VII. nicht im April 1820 eingeschritten. Die Musealisierung der Kirche S. Maria ad Martyres, eines Sakralraums, stieß auf Widerstand am päpstlichen Hof und forderte die Verlegung des kulturellen Gedächtnisortes auf das Kapitol heraus.[16] Kardinal Consalvi unterstellte die Sammlung den Conservatori di Roma, den Repräsentanten der stadtrömischen Zivilregierung im päpstlichen Staat, und ließ sie in acht Erdgeschossräumen des neuen Flügels am Konservatorenpalast unterbringen. Nach einer Neuordnung durch Raffaele Stern öffnete sie im Juni 1820 unter dem Namen Protomoteca Capitolina wieder für das Publikum.[17] „Rechts von der Mittelthür“, so das Baedeker-Handbuch für Reisende, trat man bei einem Besuch auf der Westseite der Piazza del Campidoglio ein (Abb. 4) und gelangte in einen ersten Saal mit Bildnissen „einige[r] Ausländer, darunter … Mengs, Winckelmann, Ang[elica] Kauffmann“; eine lateinische Inschrift im Sturzgesims eines Portals signalisierte zum Cortile hin die Funktion der Schauräume: „ILLVSTRIVM VIRORVM PROTOMOTHECA“ (Abb. 5).[18] Im neuen Ambiente waren 69 Werke aus allen Entwicklungsstufen der Sammlung zu sehen, von den frühesten Grabbüsten des 16. Jahrhunderts bis zu den Bestellungen Canovas im 19. Jahrhundert (Abb. 1–3, 9).[19] Es handelte sich damit um eine stilistisch disparate Kollektion aus vorwiegend römischen Bildhauerarbeiten der späten Renaissance und des Barock bis zum Klassizismus, wohingegen der Gründungsbestand in der Walhalla für Ludwig I. von Bayern gefertigt und trotz der unterschiedlichen Hände sehr homogen war. Die Prägung als Erinnerungsort der Künstler behielt die Memorialstätte auch bei ihrer sukzessiven Erweiterung bei, umfasste aber zunächst nur vier Musikerbildnisse – neben den beiden bereits genannten Corelli und Cimarosa (Abb. 2) waren dies die Komponisten Antonio Sacchini (1730–1786; Abb. 1) und Giovanni Paisiello (1740–1816; Abb. 3) –, sowie die Büste von Pietro Metastasio (1698–1782) als namhaftem Librettisten.[20] Ihnen wurden in der Folge zwei Hermen der Komponisten Benedetto Marcello (1686–1739) und Nicola Zingarelli (1752–1837) an die Seite gestellt,[21] so dass bis 1839 insgesamt sechs Musiker und ein Librettist eine Würdigung am kulturellen Gedächtnisort Italiens erfahren hatten. Von einem Mangel an „Denksteinsetzern“ konnte insgesamt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht die Rede sein – der große Komponist Giovanni Pierluigi da Palestrina, Hauptvertreter der ‚Römischen Schule‘ der Sakralmusik im 16. Jahrhundert, aber fehlte weiterhin im Kreis der Protagonisten italienischer Kulturgeschichte.

Domenico Cimarosa (1749–1801), Büste von Antonio Canova (1816) in der Protomoteca Capitolina (Inv.-Nr. 24).

Giovanni Paisiello (1740–1816), Herme von Pietro Pierantoni (1817) in der Protomoteca Capitolina (Inv.-Nr. 92).

Schematischer Grundriss des Palazzo dei Conservatori mit Rundgang durch die Protomoteca Capitolina im Jahr 1862 (Nr. 7a–g).

Palazzo dei Conservatori, Inschrift des Portals der Protomoteca Capitolina am Cortile (Buchstabe P in Abb. 4).

Gaspare Spontini und die Reform der Kirchenmusik

Der Komponist und Dirigent Gaspare Spontini hatte bereits eine glänzende Karriere in Paris und Berlin absolviert, als er im Jahr 1843 die Aufstellung einer Palestrina-Büste in der Kapitolinischen Sammlung auf den Weg brachte. Er war ein Künstler von internationalem Renommee und galt seit der Uraufführung seiner Opern „La Vestale“ (1807 in Paris) und „Fernand Cortez ou La Conquête du Mexique“ in der zweiten Fassung (1817 in Paris) als einer der führenden Opernkomponisten Europas. Stilistisch hatte er der frühromantischen Bewegung einen monumentalen Klassizismus entgegengesetzt, der dem politischen Repräsentationswillen der Herrscher in Frankreich und Preußen entgegenkam. Seine Gestaltung der Grand Opéra als musiktheatrale Großform mit Tableaus, neuartigen Raumklängen und Instrumentationseffekten beeinflusste die jüngere Generation der Opernkomponisten einschließlich Richard Wagner (1813–1883). 1820 auf Einladung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. nach Berlin gewechselt, wusste Spontini als General-Musikdirektor und Erster Kapellmeister des Königlichen Opernhauses das künstlerische Niveau der Theater- und Musikaufführungen in der preußischen Hauptstadt zu steigern. Über zwei Jahrzehnte sorgte er für einen exzellenten Ruf von Singakademie und Orchester.[22]

Die Sakralmusik war keineswegs das gewohnte Gestaltungsfeld dieses Musikschaffenden, in dessen Œuvre nur eine Handvoll kirchenmusikalischer Werke existiert.[23] Es waren persönliche und kirchlich-religiöse Bindungen, nicht zuletzt auch eine Neigung zur Eitelkeit, die Gaspare Spontini auf diesem Gebiet tätig werden ließen. 1838 nutzte er eine Beurlaubung zur Reise in seinen Heimatort Maiolati und in die nahe Bischofsstadt Jesi. Dort habe ihn Erzbischof Kardinal Ostini zu einer Mitwirkung an der Reform der Kirchenmusik „gedrängt“, die in ganz Italien in Dekadenz und eine intolerable, skandalöse „Prostitution“ gefallen sei – so Gaspare Spontini in einem Schreiben vom 22. Dezember 1838 an den preußischen König.[24] Der Absender konnte mit Verständnis für sein nebenberufliches Engagement und mit Verlängerung des Urlaubs rechnen, da das Thema das protestantische preußische Königshaus wie auch seinen erst im April 1838 abberufenen Gesandten beim Heiligen Stuhl, Christian Carl Josias von Bunsen (1791–1860), ebenfalls seit langem beschäftigte.[25] Spontini führte seine Beteiligung am Edikt von Jesi, das als „Editto contro l’abuso delle musiche teatrali introdotto nelle chiese“ mit Datum vom 27. November 1838 veröffentlicht wurde,[26] bereits im Dezember 1838 zur römischen Kurie. Papst Gregor XVI. verlieh ihm den zivilen Ritterorden vom Heiligen Gregorius und bestätigte ihn als Leiter einer Kommission der Congregazione di S. Cecilia zur Erarbeitung von Maßnahmen, damit die Kirchenmusik in ihrem wahren Geist aufgeführt werde, fernab von theatralischen und weltlichen Gefühlen.[27] Zwar polarisierte der Kommandostil des preußischen General-Musikdirektors und es zogen sich bedeutende Kenner der Sakralmusik, die für die Kommission nominiert worden waren, umgehend wieder zurück – die beiden Leiter der Cappella Pontificia Giuseppe Baini (1775–1844) und der Cappella Giulia Francesco Basili (1767–1850)[28] sowie der Sacrae Musices Cultor et Propagator Fortunato Santini (1777–1861)[29] –, aber Gaspare Spontini hatte seine Rolle in seinem Herkunftsland Italien gefunden.[30] Der persönliche Zugang zu Papst Gregor XVI., die Bekanntschaft mit Fortunato Santini und das Reformthema der idealen Kirchenmusik kamen 1843 für die Stiftung einer Palestrina-Büste wieder zum Tragen.

Die Initiative zur Stiftung einer Palestrina-Büste (1843)

Es ist den Selbstzeugnissen von Gaspare Spontini zu entnehmen, dass Papst Gregor XVI. ihn im März 1843 zu einer Privataudienz empfing und seine Verdienste um Maiolati und Jesi würdigte. Am Palmsonntag, den 9. April 1843, sollte Spontini die Ehre zuteil werden, am Thron des Papstes knien zu dürfen, den Palmzweig aus seinen Händen zu empfangen und den Friedenskuss mit ihm zu tauschen.[31] Hierfür plante er das Galakostüm des Istituto di Francia zu tragen und einen neuen Ritterorden am Band, den der preußische König ihm vor wenigen Tagen nach Rom geschickt habe und der ihm vom Botschafter beim Heiligen Stuhl in Anwesenheit des Papstes übergeben worden sei.[32] Es handelte sich um den Orden „Pour le Mérite“ in der zivilen Klasse, die am 31. Mai 1842 auf Anregung Alexander von Humboldts begründet wurde; der Komponist Spontini gehörte zu ihren ersten Mitgliedern.[33] Es lässt sich erschließen, dass die Papstaudienz in der Fastenzeit 1843 zugleich der Schauplatz eines Gespräches war, in dem Gregor XVI. die Aufstellung einer Palestrina-Büste auf dem Kapitol anregte.[34] Spontini versprach dem Heiligen Vater, „in der Protomoteca Capitolina eine Marmorbüste des unsterblichen Fürsten der Musik einweihen zu lassen, Pier Luigi da Palestrina, vernachlässigt und vergessen seit zweieinhalb Jahrhunderten“.[35] Noch vor dem Palmsonntag stellte Spontini tatsächlich am 30. März 1843 den erforderlichen Antrag an die Conservatori del Popolo Romano.[36]

Eine Stiftung des Bildnisses von Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525–1594) für den kulturellen Memorialort der Protomoteca Capitolina korrespondierte mit der herausragenden Bedeutung, die der Komponist für die Reformbestrebungen der katholischen wie protestantischen Sakralmusik ab den 1830er Jahren nicht nur in Italien, sondern im gesamten Europa besaß. Palestrina war schon in seiner Grabinschrift in der Basilika von Alt-St. Peter als Musicæ princeps tituliert worden, zum ‚Retter‘ der Kirchenmusik stilisierte ihn das frühe 17. Jahrhundert. Die klassische Vokalpolyphonie a cappella war für die Anhänger des ‚Palestrina-Stils‘ zur Richtschnur für die katholische Sakralmusik geworden. Die päpstliche Kapelle entwickelte ein musikalisches Programm für das Kirchenjahr, das sich bis ins 19. Jahrhundert streng an den Schöpfungen des römischen Kapellmeisters orientierte.[37] In allen Epochen mangelte es jedoch auch nicht an divergierenden Positionen und Übernahmen von ästhetischen Neuerungen der zeitgenössischen Musik. Es stand einem Akteur der päpstlichen Neuordnung der Kirchenmusik 1843 somit gut an, den Vorschlag Gregors XVI. für eine Ehrung des musikalischen Vorbildes Palestrina unter den „uomini illustri e più sommi d’Italia“ aufzugreifen.

Längst war das Œuvre Palestrinas auch ein europäisches Kulturgut geworden,[38] und Gaspare Spontini wusste seine Kontakte über Italien hinaus geschickt zu nutzen: Es gelang ihm, den preußischen König für das Vorhaben auf dem römischen Kapitol zu interessieren. Das Netzwerk des Komponisten erwies sich als tragfähig, obschon sich seine Stellung in Berlin unter dramatischen Umständen verändert hatte: Ein gravierender Einschnitt für die Karriere des General-Musikdirektors war der Tod seines Förderers König Friedrich Wilhelms III. am 7. Juni 1840; in der Folge überlegte der gebürtige Italiener gar den Dienst zu quittieren und in die Marken nach Maiolati zurückzukehren.[39] Unter dem neuen König Friedrich Wilhelm IV. nahmen die Angriffe und Intrigen gegen Spontini zu und gipfelten in einer Anklage wegen Majestätsbeleidigung im Januar 1841, eingereicht vom Kritiker Ludwig Rellstab, sowie in einem Theaterskandal am 2. April 1841. Einer Verurteilung zu neunmonatiger Festungshaft folgte die Entlassung aus dem Amt durch den König am 25. August 1841. Nach Bestätigung des Urteils in zweiter Instanz kam es aber doch noch, u. a. auf Fürsprache der Schriftstellerin Bettine von Arnim (1785–1859) hin, zu seiner Begnadigung am 14. Mai 1842.[40] Friedrich Wilhelm IV. blieb dem verdienten Komponisten gewogen und beließ ihm sämtliche Titel und Einkünfte. Die hohe Ehre der Aufnahme in die Friedensklasse des Ordens „Pour le Mérite“ war ein beredtes Zeugnis der Gunst des Monarchen; dem dispensierten Spontini wurde sie allerdings nicht mehr als Künstler in Preußen zuteil, sondern nun wurde er als ein ausländisches Mitglied in den Orden aufgenommen.[41]

Brief von Gaspare Spontini an Luigi Rossi in Rom (Paris, 19. März 1846), S. 2, Z. 1–22.

Die Korrespondenzen mit den Conservatori di Roma und dem preußischen König waren gleichermaßen langwierig und mussten von Spontini parallel geführt werden. Im Rückblick bekundete er drei Jahre später, im März 1846, gegenüber dem Sekretär der Congregazione ed Accademia di Santa Cecilia Luigi Rossi, die Kosten für die Palestrina-Büste habe er von vornherein in Berlin einwerben wollen. In der Quelle zitierte Spontini seinen Antrag vom 30. März 1843 an die Conservatori (Abb. 6) und kommentierte in runden Klammern:

„Il cavaliere commendatore Spontini Gaspare, nobile Patrizio della vostra regia città di Jesi[,] desiderando di far collocare, per sua cooperazione, e carico di spese, che si riserva di indicare, (volevo io parlare ed indicare il mio signore, Ré di Prussia, come tutti supponevano) nella Protomoteca Capitolina il Busto del celeberrimo e insigne Compositore, Principe della Musica sagra del secolo XVI, Pier Luigi da Palestrina, supplica perché giusta il consueto delle Eccellenze Loro, glie ne venga accordata la facoltà esclusiva con la priorità, acciò che alcun altro non possa ne prevenirlo per tale Inaugurazione, ne effettuarne, o farne effettuare dopo una seconda dello stesso eccelso compositore.“[42]

Ehrgeizig und erfolgsverwöhnt wusste Spontini eine Strategie zu entwickeln, um mit seinen Plänen zum Erfolg zu gelangen. Ein Schreiben vom 19. Juli 1843 an den König wirft ein Schlaglicht auf sein Vorgehen wie auch auf seine Beharrlichkeit, die in der stockenden Korrespondenz mit dem Berliner Hof vonnöten war. Gaspare Spontini dankte formvollendet für die Auszeichnung mit dem Orden „Pour le Mérite“, um eine Klage über das lange Schweigen des Königs anzuschließen: Auf fünf Bittschreiben habe der Komponist zu seiner höchsten Verwunderung und Betrübnis nicht ein Wort der Entgegnung erhalten – bekräftigt mit der Exklamation: „Grand Dieu!“. Aus Rom habe er die Ehre gehabt, Seiner Majestät in nobler und reiner Absicht den Vorschlag zu Füßen zu legen, das Gedächtnis des unsterblichen, großen Palestrina zu würdigen, wie auch die Ehre einer Aufnahme in die ruhmreiche und sehr alte Accademia di Santa Cecilia zu akzeptieren.[43]

Es kann als wahrscheinlich angenommen werden, dass Spontini sogleich am 30. März 1843 oder kurz darauf wegen der Schenkung einer Palestrina-Büste in Berlin angefragt hatte[44] und die Erkundigung bezüglich einer Ehrenmitgliedschaft anschloss. Erst am 28. August 1843 erhielt seine hier zitierte Nachfrage den handschriftlichen Vermerk, „dem pp. Spontini“ solle freundlich geantwortet werden, auf dass „kein Grund zur Unzufriedenheit“ vorhanden sei.[45] Noch vor Jahresende konnte Spontini in Rom mitteilen, dass der Erbprinz, die Königin und der König von Preußen höchstselbst die Ehrung einer Mitgliedschaft in der Accademia di Santa Cecilia angenommen hätten.[46] Die diplomatische Verknüpfung der beiden Anliegen war Spontinis Erfolgsstrategie, die im Ergebnis die gewünschte Wirkung erzielte. Der Zeitpunkt einer Zusage Preußens für die Palestrina-Büste ist in den Quellen jedoch bisher nicht auszumachen.

Die Congregazione ed Accademia di Santa Cecilia entwickelte sich zur zentralen Stelle für das Stiftungsprojekt. Es gehörte seit 1820 zum Regularium für die Aufnahme neuer Porträts in die Protomoteca Capitolina, dass die Conservatori di Roma ein Gutachten der jeweils fachlich zuständigen römischen Akademie anzufordern hatten:[47] Eine Stellungnahme zur Bedeutung Palestrinas für die italienische Musikgeschichte erbat der Römische Senat in ihrem Auftrag am 5. Dezember 1843 von der Congregazione di Santa Cecilia – mehr als acht Monate nach der Eingabe Spontinis.[48] Sieben Gutachter wurden bestellt, die bis zum 2. Januar 1844 ihre Voten einreichten und sich unisono für eine Ehrung des Fürsten der Musik auf dem Kapitol aussprachen.[49] Ein gemeinsames Sitzungsprotokoll fasste am gleichen Tag die Ergebnisse zusammen und versäumte nicht, die gegenwärtige Wirksamkeit des ‚Palestrina-Stils‘ in der europäischen Musikkultur zu unterstreichen.[50] Der positive Bescheid an den Magistrat der Stadt Rom wurde am 7. Januar 1844 vom Sekretär Luigi Rossi aufgesetzt und vom Primicerio Monsignore Giuseppe Zacchia korrigiert, doch blieb die Reinschrift liegen. Erst am 15. April 1844 konnte der Schreiber des Senats den Conservatori di Roma vom Eingang einer umfangreichen Befürwortung des Vorhabens seitens der Congregazione ed Accademia di Santa Cecilia berichten.[51]

Nicht mehr transportiert wurden in den offiziellen Schreiben zwei Hinweise, die den Hintergrund der Entwicklung zu beleuchten helfen. Während fast alle Gutachter die erste gelehrte Abhandlung über das Leben und Werk Palestrinas erwähnten, die der päpstliche Kapellmeister Giuseppe Baini 1828 in zwei Bänden veröffentlicht hatte,[52] meinten zwei von ihnen sogar von einem früheren Antrag Bainis für die Aufstellung einer Palestrina-Büste in der Protomoteca Capitolina zu wissen. Er habe ihn nach der Eingabe Canovas für die Herme des Komponisten Benedetto Marcello (1821) gestellt.[53] Giancarlo Rostirolla hat nach einem solchen Antrag in den römischen Archiven geforscht, ohne ihn auffinden zu können:[54] Es ist lediglich die formelle Stellungnahme Giuseppe Bainis vom 2. Mai 1822 zur Bedeutung von Benedetto Marcello bekannt, die der Aufstellung der Herme auf dem Kapitol voranging. In ihr strich er die unverzichtbare Rolle von Marcellos Vorgängern Guido d’Arezzo und Giovanni Pierluigi da Palestrina für die künstlerische Entwicklung des Barock-Komponisten heraus.[55] Die Aussage der beiden Gutachter gründete möglicherweise auf einer in der Akademie kolportierten Überlieferung, und vielleicht – dieser Gedanke muss hypothetisch bleiben – war sie auch am päpstlichen Hof nicht unbekannt und ein Grund für den Stiftungsauftrag an Gaspare Spontini.

Die zweite Bemerkung findet sich ausschließlich im Votum des Organisten und Kapellmeisters Salvatore Meluzzi (1813–1897). Er wusste von der Ausführung „zu höchst lobenswerter und hervorragender Wirkung“ einer Büste des Pierluigi da Palestrina vom renommierten Bildhauer Galli. Der Künstler habe sie schon vor einiger Zeit fertiggestellt und verfolge die Absicht, die Erinnerung an vergessene italienische Geistesgrößen zu ehren. Meluzzi verlangte die Existenz dieser Büste von Galli „vor jener des Spontini“ mit einem Vermerk in den Akten der Congregazione di Santa Cecilia zu dokumentieren.[56] Die Forderung erscheint zunächst obskur und ohne klare Zweckbestimmung: Sie rückte einen Künstler und seine vermeintliche Eigeninitiative in den Blick, versuchte sie zugleich von Spontinis offiziellem Gesuch abzusetzen. Der Kontext und der Auftraggeber für das genannte Werk aber scheinen dem Gutachter nicht bekannt gewesen zu sein.

Die feierliche ‚Einweihung‘ der Palestrina-Büste bei Fortunato Santini (Februar 1844)

Die Palestrina-Büste des römischen Bildhauers Pietro Galli wurde am 29. Februar 1844 kurz nach dem 250. Todestag des Komponisten in der Bibliothek von Fortunato Santini ‚eingeweiht‘. Wir besitzen vier schriftliche Quellen, die das Ereignis in unterschiedlichen literarischen und journalistischen Gattungen überliefern:

einen Brief, datiert 27. Februar/1. März 1844, von Rebecka Lejeune Dirichlet (1811–1858), der jüngeren Schwester der Komponisten Fanny Hensel und Felix Mendelssohn Bartholdy,

einen Zeitungsbericht vom 4. April 1844 des Somaskerpaters Silvio Imperi (gest. 1878),

die Festrede in der Druckausgabe (1845, hier Abb. 7) von Marchese Alessandro Carcano (gest. 1876),

eine Erwähnung in der Monographie über Abbate Santini und seine Musiksammlung (1854) vom Musikschriftsteller und -kritiker Vladimir Vasilʼevič Stasov (1824–1906).[57]

Die ersten drei Zeugnisse stammen von Personen, die an der Feier teilgenommen haben, die Angaben bei Vladimir Stasov sind hingegen retrospektiv und schöpfen vermutlich aus einem Bericht von Fortunato Santini.[58] Gesehen haben die Büste offenbar alle vier Schreibende zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Santinis Wohnung in der Via dell’Anima 50, nahe der Piazza Navona.[59] Rebecka Lejeune Dirichlet beschrieb das Werk jedoch mit keiner Silbe in ihrem informellen Brief. Sie ließ ihre Schwester Fanny Hensel nur spöttisch wissen, es sei eine „langweilige Verherrlichung bei Santini“ gewesen, „der hatte eine Büste von Palestrina mit einem Handtuch zugedeckt, und dann mit einer Begleitung einer Rede, hundert Sonette und einer gräßlichen papalen Musik aufgedeckt, dabei waren lauter Mönche und wir“. Der eigentliche Sinn der Feierstunde scheint der jungen Reisenden aus Deutschland verborgen geblieben zu sein, zumindest lässt ihr ironischer Kommentar zur antiquarischen Gelehrsamkeit im päpstlich-klerikalen Ambiente keine Kenntnis hiervon erkennen. Marchese Alessandro Carcano, ein langjähriger Bekannter und Besucher der Hauskonzerte Santinis,[60] sprach in seiner italienischen Festrede allerdings auch nicht explizit aus, wie es zur ‚Einweihung‘ der Büste in Santinis Wohnung gekommen war: Lediglich seine Eingangsworte „… der Ruhm der Künste ist das Erbe der Italiener; ein teures, kostbares Erbe, von den bewundernswerten Ahnen gesammelter Schatz …“ hätten die Anwesenden aufhorchen lassen können.[61] Er leitete über zu einem Lob der Harmonie (Musik) als der höchsten Kunst, unterlegt mit Zitaten von Dante Alighieri, um sich dann mit Referenzen auf Bainis Biographie[62] ausführlich dem Leben und Werk von Palestrina zu widmen. In psychologisierender Interpretation meinte er schließlich, die noble Haltung und Erhabenheit des Geistes Palestrinas in den Gesichtszügen der Büste gespiegelt zu sehen, und bedachte die Exzellenz des Künstlers Pietro Galli mit lobenden Worten. Eine freundliche Würdigung galt, noch vor Ankündigung des Sängerchors, Fortunato Santini als dem Gastgeber der Veranstaltung.[63] Nicht zu verkennen ist die gleichlautende Ansprache Santinis in Überschrift und Text des Zeitungsartikels vom 4. April 1844: Er habe zu Ehren von Palestrina, dem größten Licht der Sakralmusik in Europa, mit privaten Feierlichkeiten eine Büste bei sich zu Hause einweihen wollen.[64] In den letzten Zeilen informierte der Verfasser Imperi, dass die Palestrina-Büste vom römischen Bildhauer Pietro Galli zu diesem Anlass aus Gips geformt worden sei. Es sei ein Werk von großer Meisterschaft, auf dessen Beschreibung der Autor aber nicht weiter einging. Vielmehr brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck, die Büste für eine Aufstellung in der Protomoteca des Campidoglio in Marmor ausgeführt zu sehen, „auf dass sie dort zwischen den Büsten des Marcello, des Corelli, des Paisiello, des Cimarosa glänze“.[65] Mit deutlichen Worten formulierte der Artikel, was der Festredner Carcano nur andeutete: Der kulturelle Gedächtnisort Roms stand zumindest den kundigen Festteilnehmern in der Wohnung Santinis als ersehnter Aufstellungsort für die Büste vor Augen.

Im Lichte der primären Quellen von 1844 erscheint die feierliche ‚Einweihung‘ der Palestrina-Büste bei Fortunato Santini zusammenfassend als rasche Umsetzung der Schlussforderung im Gutachten von Salvatore Meluzzi:[66] Der bereits fertiggestellte Originalgips des Künstlers Pietro Galli wurde einem Kreis von Musikenthusiasten und -gelehrten „aus allen Ländern“[67] bekannt gemacht. In der akademischen Bildhauerei des 19. Jahrhunderts war der Originalgips ein fertiger Künstlerentwurf, dessen besonderer Wert in der eigenhändigen Ausführung bestand. Der Bildhauer präsentierte ihn seinen potentiellen Kundinnen und Kunden zur Einwerbung eines Auftrages; das Medium Gips besaß eine kommunikative Funktion und erlaubte die Werkausführung in höherwertigem Material wie Marmor oder Bronze zu bewerben.[68] Es scheint das Ziel der Versammlung bei Fortunato Santini genau in diesem Zweck eines Gipses greifbar zu sein: Im geeigneten Rahmen einer bedeutenden Sammlung von Notenhandschriften der geistlichen Vokalmusik, begleitet von einer Rede und Konzerteinlagen, versammelte der Gastgeber um den Künstlerentwurf zahlreiche andere Geistliche, Musikhistoriker und auch Bildungsreisende aus seinem Netzwerk.[69] Santini nutzte die Bekanntheit seines musikalischen Zirkels, der sich seit dem Spätsommer 1843 nach dreijährigem Interim wieder regelmäßig in der Via dell’Anima zusammenfand.[70] Ein Zeitungsbericht unterstützte die Kampagne für das Werk kurz nach der Feier, die private Initiative aber beschränkte sich auf die Positionierung des Santini-Netzwerkes für die Galli-Büste. Ihre Ausführung und Aufstellung auf dem Kapitol wollte man propagieren und bediente sich im rhetorischen Vorgriff bereits des Terminus der inaugurazione, mit dem die Akzeptanz des Originalentwurfs durch die versammelten Experten und Gäste zum Ausdruck gebracht wurde – ohne dass offizielle Schritte in die Wege geleitet worden zu sein scheinen.

Alessandro Carcano, Discorso per la inaugurazione del busto … Gio. Pier Luigi da Palestrina … (Milano 1845): Exemplar mit eigenhändiger Widmung von Fortunato Santini an Josef Spithöver, 7. Oktober 1847.

Erst in der Formulierung des ausführlichen Titels seiner Rede für die Veröffentlichung dokumentierte Marchese Carcano 1845 eine wichtige weitere Facette des Beitrags von Fortunato Santini: „… busto in cui per le cure dellʼ egregio D. Fortunato Santini dallo scultore Pietro Galli venne effigiato … Gio. Pier Luigi da Palestrina detto il principe della musica“ (Abb. 7).[71] Der Abbate hatte sich demnach als Kurator der Büste engagiert und ihre Entstehung begleitet; es handelte sich nicht um eine Eigeninitiative des Künstlers und die freie Gestaltung eines Sujets zur Ehrung italienischer Geistesgrößen, wie Meluzzi sie insinuiert hatte.[72] Der Schriftsteller Stasov ließ seine Leserschaft 1854 wissen, dass die Büste Palestrinas nach dessen besten Bildnissen angefertigt worden sei:[73] Es ist zu vermuten, dass dieser Hinweis von Fortunato Santini selbst stammte und den Inhalt seiner kuratorischen Bemühungen umschrieb. Die ikonographische Überlieferung begann für das Bildnis des päpstlichen Kapellmeisters Giovanni Pierluigi da Palestrina bereits zu seinen Lebzeiten im Jahr 1566;[74] eine der jüngsten Formulierungen war ein Kupferstich in der viel zitierten Biographie aus der Feder von Giuseppe Baini (1828), der von Samuel Amsler nach einer Zeichnung von Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1882) ausgeführt worden war.[75] Fortunato Santini war ein ausgewiesener Palestrina-Kenner[76] und wird dem Bildhauer Pietro Galli für die skulpturale Gestaltung des Bildnisses ein vorzüglicher Wegweiser durch die ikonographische Entwicklung gewesen sein.

In den frühen 1850er Jahren hatte sich das weitere Schicksal der Büste bereits entschieden. Vladimir Stasov erfuhr von Santinis „Entschluss“ und Scheitern, sie auf dem römischen Kapitol[77] aufzustellen. Sein brennendes Verlangen sei „in seiner Ausführung“ überholt worden und man habe der Büste den Vorzug gegeben, die der preußische König angeboten habe.[78] Im Februar 1844 aber sei für das Kunstwerk „eine veritable Einweihung eines öffentlichen Monuments“ gefeiert worden.[79] In der Rückschau seines Sammlerfreundes Santini hatte die Dramaturgie der privaten Feierstunde also gezielt eine öffentliche Einweihung im Einflussbereich der Conservatori di Roma imitiert; letztlich musste sie die staatliche Zeremonie auch vollständig ersetzen. Der sorgfältig kuratierte Originalgips – „dieser schöne, ernsthafte und nachdenkliche Kopf von Palestrina“ nach den Worten Stasovs – war in der Privatwohnung in der Via dell’Anima 50 zurückgeblieben, eine Marmorfassung niemals bestellt und ausgearbeitet worden. Der russische Gast wusste dem Standort des Künstleroriginals aber positive Seiten abzugewinnen und auf der historischen Folie eines Sammlungskonzeptes zu sehen, das gattungsübergreifend Handschriften und Bücher mit Werken der bildenden Kunst vereinte.[80] Ein bekanntes Beispiel war das Musikarchiv des Padre Martini (1706–1784) in Bologna,[81] eines Musikhistorikers und Kirchenkomponisten, dessen Notensammlung gemeinsam mit ca. 200 Gemälden und umfangreicher Druckgrafik unter die konservatorische Aufsicht von Gaetano Gaspari (1807–1881) gelangt war, eines wichtigen Korrespondenzpartners von Fortunato Santini.[82] Das Kunstwerk machte nach Meinung Stasovs nun auch die Sammlung des römischen Abbate zu einem vollgültigen Ensemble und beglaubigte seinen Enthusiasmus für den Musicæ princeps. Mit der Metapher einer belebten Sammlung verdeutlichte er diesen ermutigenden Gedanken: Wo wäre der Palestrina-Kopf denn wohl besser am Platz als dort, lautete die rhetorische Frage, „inmitten der Bände seines Werks, aufgestellt um ihn wie ein stummes, kraftvolles Orchester, das auf den Blick und die Geste des Meisters wartet, die ihm seine vielfältigen und erhabenen Stimmen zu erheben gebieten werden?“.[83]

Konkurrenz oder Kooperation? Fortunato Santini und die preußische Stiftung der Palestrina-Büste

Nach dem ersten Jahresdrittel 1844 lagen der Antrag von Gaspare Spontini an die Conservatori del Popolo Romano sowie seine Bittschreiben an den preußischen König ein gutes Jahr zurück, zugleich hatten Fortunato Santini und sein Unterstützerkreis den künstlerischen Entwurf für eine Palestrina-Büste des römischen Bildhauers Pietro Galli mit allem Nachdruck beworben. In der Interpretation von Giancarlo Rostirolla handelte es sich um zwei unabhängige Initiativen, die beide auf eine Ehrung von Giovanni Pierluigi da Palestrina in der Protomoteca Capitolina zielten und miteinander in Wettbewerb getreten seien.[84] Wenn er die Klausel in Spontinis Eingabe auf Erteilung des „exklusiven Rechts mit Vorrang“ als Indiz für die bereits eingetretene Konkurrenzsituation wertete, verkannte er jedoch die explizite Referenz auf „il consueto delle Eccellenze Loro“ – den „Brauch Ihrer Exzellenzen“.[85] Es wird in dieser Einleitung deutlich, dass sich Gaspare Spontini des traditionellen Formulars eines Antrags an die Conservatori bediente, ohne an einen konkreten Wettbewerber denken zu müssen.

Der Musikaliensammler Santini trat als Kurator einer Palestrina-Büste und als ihr vehementer Befürworter in Erscheinung, der sein Netzwerk für sein Anliegen zu aktivieren verstand. Es fehlen jedoch alle Hinweise auf eine Rolle als Antragsteller und Auftraggeber:[86] Diese Aufgaben hatten andere zur Ehrung des Komponisten im Kreis der „uomini illustri e più sommi d’Italia“ übernommen und waren auch bereit, die nicht unerheblichen finanziellen Mittel für das Vorhaben zur Verfügung zu stellen. In zwei schriftlichen Quellen sind eindeutige Hinweise zu finden, dass Santinis Handeln nicht unabhängig von Spontinis Initiative erfolgte, sondern vielmehr aus ihr erwachsen war und sie anfänglich unterstützen sollte. In dem bereits erwähnten Brief vom 19. März 1846 an den Sekretär der Congregazione ed Accademia di Santa Cecilia Luigi Rossi zitierte Gaspare Spontini nicht nur den Text der offiziellen Eingabe im März 1843, sondern resümierte auch sein weiteres Vorgehen (Abb. 6): Er habe Kopien seines Antrags und der Bewilligung einer ausschließlichen Erlaubnis für die Aufstellung, ebenso wie „anderer Korrespondenzen mit Herrn Marchese Melchiorri, und dem Abbate Santini, um diese Büste meißeln zu lassen“, dem König von Preußen zugesandt.[87] Mit einiger Wahrscheinlichkeit hatte der preußische General-Musikdirektor nicht lange gezögert und schon bald nach dem 30. März 1843 nicht nur König Friedrich Wilhelm IV. um sein Patronat und die Finanzierung angefragt, sondern auch bereits nach geeigneten Wegen für die Herstellung einer qualitätvollen Porträtbüste in Rom gesucht. Er kontaktierte seine beiden Bekannten Marchese Melchiorri[88] und Abbate Fortunato Santini, die sich bereitwillig für das Projekt einsetzten und vielleicht auch den Bildhauer Pietro Galli ins Spiel brachten.[89] Alle Beteiligten müssen von einer künftigen Genehmigung der Conservatori sicher ausgegangen sein, für die allerdings bis zum 15. April 1844 die Stellungnahme der Accademia di Santa Cecilia noch fehlte[90] und die Grundvoraussetzung also nicht gegeben war. Zu diesem Zeitpunkt aber hatte Pietro Galli seinen Entwurf unter der kuratorischen Leitung von Fortunato Santini längst vollendet – Salvatore Meluzzi wusste in seinem Gutachten am 2. Januar 1844 von der Ausführung „schon vor einiger Zeit“, mithin im Jahr 1843 – und einen Gips zur Abnahme durch die Auftraggeber bereitgestellt. Die zweite Quelle zur Beteiligung Santinis ist hier nicht nur neu auszuwerten, sondern erstmalig in die Diskussion einzuführen: Es handelt sich um eine Akte, die im Oktober 1844 über „Die Aufstellung der Büste Palaestrina’s in der Protomoteca Capitolina zu Rom.“ vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten in Preußen angelegt wurde.[91] Nicht mehr als drei Schriftstücke eines Vorgangs wurden abgelegt, die zwischen dem 6. und 11. Oktober 1844 verfasst wurden. In Hinblick auf Santini ist das erste Dokument (Abb. 8) aufschlussreich, ein Schreiben des General-Direktors der Königlichen Museen zu Berlin, Ignaz von Olfers (1839–1871), vom 6. Oktober an den Königlichen Geheimen Staats- und Cabinets-Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Heinrich von Bülow (1792–1846). Der Museumsdirektor informierte den Außenminister über die Vorgänge in Rom zur Anfertigung eines Palestrina-Bildnisses: Der Verfertiger der Büste sei „Professor Emil Wolff zu Rom, welcher zugleich die Inschriftstafel nach vorgängiger Verabredung mit dem Abbate Santini besorgt hat …“.[92] Mit dieser Aussage bestätigt sich die zentrale Rolle, die dem römischen Abbate für das preußische Stiftungsvorhaben in der Anfangsphase zugekommen war: Es hatte eine offizielle Verabredung für die Gestaltung der Inschrift mit ihm gegeben, was der Position eines Kurators im Projekt angemessen war. Eine Gegeninitiative hatte Fortunato Santini also nicht lanciert, sondern sich auf Veranlassung von Gaspare Spontini konstruktiv für das Vorhaben engagiert, als die Schirmherrschaft des preußischen Königs erst noch ausstand.

Die Akte beleuchtet zugleich die Planänderung, die im Jahr 1844 auf allerhöchste Veranlassung vorgenommen werden musste: „Auf Anregung des General-Musikdirektors Spontini, welcher sich in Rom die Erlaubnis zur Aufstellung der Büste Palestrina’s in der Protomoteca Capitolina ausgewirkt hatte, haben Seine Königliche Majestät zu befehlen geruhet, daß diese Aufstellung in Allerhöchst-Ihrem Namen geschehe und die Büste von einem Preussischen Künstler gearbeitet werde.“[93] Die einleitenden Worte Ignaz von Olfersʼ fassten den aktuellen Stand im Oktober 1844 zusammen: Man wusste in Berlin von der Genehmigung des Spontini-Antrags durch die Conservatori Romani und die königliche Protektion war gewährt worden. Die preußische Stiftung sollte jedoch nicht einen römischen Künstler fördern, sondern dezidiert einem preußischen Bildhauer zugute kommen. In Rom kam hierfür ausschließlich Emil Wolff in Betracht, der seit 1822 mit staatlicher Förderung in der Ewigen Stadt weilte und das Vertrauen des Königshauses in seine künstlerischen Fähigkeiten genoss.[94]

Akte „Die Aufstellung der Büste Palaestrina’s in der Protomoteca Capitolina zu Rom.“ (1844), fol. 1r, Z. 1–17.

Die preußische Auflage muss ausgesprochen worden sein oder sich angedeutet haben, als man in Rom entschieden für den Büstenentwurf von Pietro Galli einzutreten begann. Mit einiger Wahrscheinlichkeit zeichnete sich die neue Konstellation bereits zur Jahreswende 1843/1844 ab, was Meluzzi zu seinen Forderungen an das Fachgremium der Congregazione di Santa Cecilia veranlasst haben dürfte. Santini und Imperi schlossen sich mit ihren Aktivitäten von Februar bis April 1844 an und dürften noch immer die Hoffnung gehabt haben, das Blatt wenden zu können; sie suchten die Fachöffentlichkeit ihres Netzwerkes bzw. die Unterstützung der römischen Presse. Das Eintreten von Fortunato Santini für das Werk des Römers Galli kann folglich nicht als losgelöste Initiative und Konkurrenz im Sinne Rostirollas aufgefasst werden. Der Musikaliensammler war in die frühe Projektentwicklung eingebunden, seine Reaktion resultierte aus der inkonsistenten Planung von Gaspare Spontini: Der Initiator des Stiftungsvorhabens hatte das Kuratieren der Büste in Rom verfrüht in Gang gesetzt. Er selbst musste die Entscheidung seines preußischen Dienstherrn akzeptieren und hatte keinen Einfluss mehr auf die Auswahl des Künstlers; seine Mitstreiter in Rom konnten die Neuformulierung des Auftrags noch weniger verhindern. Im Ergebnis ist festzustellen, dass ein paralleler Wettbewerb zwischen einer ‚Santini-Büste‘ und einer ‚Spontini-Büste‘ niemals stattfand. Die Entwürfe eines römischen und eines preußischen Bildhauers folgten chronologisch aufeinander und wurden jeweils zur Umsetzung des Stiftungsvorhabens von Gaspare Spontini mit Unterstützung des preußischen Königshauses gearbeitet. Es gab keine Ausschreibung und keine Konkurrenz, das Wort des Königs entschied, dass nur der Entwurf von Emil Wolff zu einer Ausführung in Marmor für den kulturellen Gedächtnisort Italiens gelangen sollte.

Zwei Bildhauer aus dem Umkreis Thorvaldsens: Emil Wolff und Pietro Galli

Der Bildhauer Emil Wolff (1802–1879) war von seinem Onkel Johann Gottfried Schadow (1764–1850) in Berlin ausgebildet worden und hatte sich schon in der Werkstatt von Christian Daniel Rauch und Friedrich Tieck fortgebildet, als der Preußische Staat ihn 1822 als Nachfolger seines jung verstorbenen Cousins Ridolfo Schadow (1786–1822) auswählte und mit einem Stipendium der Berliner Akademie der Künste nach Rom entsandte.[95] Der Stipendiat lebte anfangs in der Künstlerpension der Casa Buti an der Via Sistina, wie auch der dänische Bildhauer Bertel Thorvaldsen (1770–1844), in dessen Werkstätten Emil Wolff eine weitere künstlerische Prägung erfuhr.[96] Seine gute Verbindung zur preußischen Gesandtschaft ist nicht zuletzt in der Bildnisbüste erkennbar, die er von Christian Carl Josias von Bunsen 1827 modellierte.[97] Ebenso stand er als Gründungsmitglied in engem Kontakt zum Instituto di corrispondenza archeologica, veröffentlichte kleine Beiträge im „Bulletino“ und in den „Annali dell’Instituto“ und schuf die Porträtbüsten einer Reihe seiner Mitglieder, namentlich zwischen 1833 und 1857 die Bildnisse italienischer und deutscher Altertumsforscher wie z. B. Carlo Fea, Friedrich Gottlieb Welcker und Emil Braun.[98] Emil Wolff befand sich zu dieser Zeit am Höhepunkt seines Schaffens und erfüllte in Rom zentrale Funktionen für Preußen mit seinen eigenen Skulpturen, als Restaurator antiker Marmorwerke – etwa für die Rotunde des Königlichen Museums in Berlin unter Mitwirkung von Rauch und Thorvaldsen –, aber auch als Kunstagent und Beobachter des italienischen Antikenhandels im Auftrag der Artistischen Kommission des Berliner Museums.[99] Der Künstler wurde geschätzt und hatte sich in den 1840er Jahren als wichtiger Repräsentant des Staates Preußen und seines Königshauses etabliert.

Gleich dem preußischen Bildhauer bewegte sich auch sein italienischer Künstlerkollege Pietro Galli (1804–1877) kurz vor der Mitte des 19. Jahrhunderts häufig in den Kreisen des römischen Adels und des Klerus.[100] Die Skulpturen des gebürtigen Römers im Stile Thorvaldsens erfreuten sich großer Beliebtheit, routiniert gestaltete er insbesondere Reliefarbeiten aus Stein oder Stuck. Zu seinem Renommee trug die langjährige Zusammenarbeit mit Bertel Thorvaldsen bei, die auf Lehrjahre beim Vater und eine frühe Mitgliedschaft in der Accademia di San Luca gefolgt war.[101] Der dänische Künstlerunternehmer hatte ihn ab ca. 1822 beschäftigt, und der junge Bildhauer wirkte bald an Aufträgen in St. Peter im Vatikan mit, wie z. B. dem Grabmal Papst Piusʼ VII.,[102] oder später der Dekoration von Adelspalästen, wie der Innenausstattung für den 1902 abgetragenen Palazzo Torlonia an der Piazza Venezia.[103] Im Jahr 1838 galt Pietro Galli bereits als erfahrener Mitarbeiter, dem Thorvaldsen vor seiner Abreise nach Kopenhagen die Leitung und Geschäftsführung der Werkstätten an der Piazza Barberini anvertrauen konnte: Der Atelierleiter wurde autorisiert, die Entwürfe Thorvaldsens auszuführen und alle Werke in seinem Namen zu signieren. Nach der Rückkehr des Meisters am 12. September 1841 war es im ersten Quartal 1842 allerdings zu einem Zerwürfnis gekommen;[104] Pietro Galli wurde entlassen und schlug eine eigenständige Karriere ein. In weniger als einem Jahrzehnt profilierte sich der Bildhauer für eine Anstellung in der Reverenda Fabbrica di S. Pietro in Vaticano (1850), auf die eine Ernennung zum Restaurator und Kustos der Antikensammlungen der Vatikanischen Museen (1854) durch Papst Pius IX. folgen sollte.[105]

Die beiden Künstler Emil Wolff und Pietro Galli standen einander in Erfahrung und Qualität nicht nach, hatten beide eine starke Prägung durch den ‚Phidias des Nordens‘, Bertel Thorvaldsen, erfahren und arbeiteten im zeitgenössischen Stil des Klassizismus. Es gab keinen Sachgrund für die Ablehnung des Römers im Stiftungsprojekt der Preußen 1844, und dennoch wäre es kulturpolitisch undenkbar gewesen, den arrivierten preußischen Bildhauer für ein zentrales Vorhaben in Rom zu übergehen.

Der Kulturstaat Preußen auf dem Weg in die Protomoteca Capitolina (1844–1846)

Preußen war als neue Großmacht seit dem Wiener Kongress 1815 zum Garanten der Souveränität des Papsttums geworden und hatte die Restauration des Kirchenstaates in seinen Grenzen von 1797 gesichert. Selbstbewusst zeigte man in der Folge auch Präsenz in der Hauptstadt Rom und etablierte sich in den Bereichen der Religion, Wissenschaft und Kultur als wichtiger Akteur.[106] 1819 wurde eine deutsche evangelische Gemeinde gegründet, 1821 die Bibliothek der Deutschen ins Leben gerufen und 1829 übernahm man die Federführung für das international besetzte Instituto di corrispondenza archeologica, dessen Mitglieder sich vorläufig am Wohnsitz des preußischen Gesandten Bunsen im Palazzo Caffarelli auf dem Kapitol in Rom versammelten. Erst 1835 erlaubte eine großzügige Spende des Kronprinzen, des späteren Königs Friedrich Wilhelm IV., ein eigenes Institutsgebäude in der Casa Tarpea zu errichten. Der Neubau wurde vom württembergischen Architekten und Dannecker-Schüler Johann Michael Knapp (1791–1861) ausgeführt, der Bildhauer Emil Wolff gestaltete und stiftete im Jahr 1836 ein Giebelrelief aus Terrakotta für die Portikus.[107] Es war ein wichtiger Schritt zum Ausbau des Kapitols als Zentrum der preußischen Anwesenheit, der mit dem Kauf des Palazzo Caffarelli als Botschaftsresidenz nach jahrzehntelangen Bemühungen 1854 zum Abschluss kommen sollte.[108]

Der Künstler Emil Wolff hatte sich als Vertreter des Kulturstaates Preußen[109] bewährt und war geeignet, die Präsenz auf dem Kapitol mit einem weiteren Werk offiziell zu beglaubigen. 1827 hatte er bereits von König Ludwig I. von Bayern den Auftrag zur Fertigstellung einer Herme des Arztes und Naturforschers Paracelsus für den nationalen Gedenkort der Deutschen in der Walhalla erhalten.[110] Seine Reputation in Rom prädestinierte ihn zur Ausführung eines Auftrages auch für die kulturelle Gedächtnisstätte Italiens, und der preußische Monarch zögerte daher nicht mit seiner Weisung: Es erging die Order an den Gesandten Ludwig August von Buch (1801–1845), das Werk dem „scultore famoso Wolff prussiano“ zu übertragen – wie es der preußische General-Musikdirektor Spontini in der Rückschau formulierte.[111]

Die hier neu eingeführte Akte „Die Aufstellung der Büste Palaestrina’s in der Protomoteca Capitolina zu Rom.“ im Geheimen Staatsarchiv Berlin enthält Hinweise auf das weitere Vorgehen der preußischen Verwaltung und die Intention des Königlichen General-Direktors der Museen, Ignaz von Olfers, den Kontakt zum Ministerium für auswärtige Angelegenheiten am 6. Oktober 1844 zu suchen:[112] „Den letzten Nachrichten des Professors Wolff zufolge wird nächstens alles zur Aufstellung bereit sein …“. Er habe den Künstler angewiesen, „die Königliche Gesandtschaft, sobald alles fertig sei, hievon zu benachrichtigen, damit im Einverständniß mit derselben die Aufstellung der Büste in angemessener herkömmlicher Weise geschehe.“ Der General-Direktor der Museen rechnete also mit einer baldigen Einweihung der Büste in der Protomoteca Capitolina, das offizielle Zeremoniell musste von der Königlich-Preußischen Gesandtschaft protokollarisch begleitet werden. Er veranlasste eine Direktive an die Vertretung in Rom, die umgehend ausgesprochen wurde. Der Empfänger war der Geschäftsträger, Karl Friedrich von Canitz (1812–1894), in Vertretung des römischen Gesandten von Buch. Erhalten haben sich sowohl der Briefentwurf des Freiherrn von Bülow vom 11. Oktober in der zitierten Akte[113] als auch die Reinschrift vom 12. Oktober 1844 unter den Archivalien der „Gesandtschaft Vatikan: Wissenschafts- und Kunstangelegenheiten (1822–1827)“:[114] Die Königliche Gesandtschaft in Rom möge sich der Angelegenheit in angemessener Weise annehmen und „dem Professor Wolff den hierunter etwa von ihm gewünschten Rath und Beistand angedeihen lassen, auch sonst für die Erreichung der Absicht S[eine]r Majestät nach den Ihnen zu Geboten stehenden Mitteln wirksam sein zu wollen“. Eine quittierende Antwort entwarf von Bülow auf der Rückseite desselben Blattes am 11. Oktober 1844 an den Museumsdirektor von Olfers.[115] Die Dringlichkeit der Anweisung bestätigte sich jedoch nicht, und bevor die Gesandtschaft aktiv werden musste, wurde erst einmal die Einweihung einer anderen Büste auf dem Kapitol gefeiert.

Protomoteca Capitolina, Großer Saal 3 (Nr. 7c in Abb. 4), Blick nach Westen im Frühjahr 1845: Büste der Vittoria Colonna nach ihrer Einweihung am 12. Mai auf einem hohen, mit Girlanden geschmückten Podest, vor der Nischenkalotte die Büste von Papst Leo XII., rechts an der Wand das bärtige Bildnis von Benvenuto Cellini auf einer Konsole. Eine Inschriftentafel (tabula ansata) befindet sich jeweils nur unterhalb der Büsten, nicht der Hermen.

Ein Werk des Bildhauers Pietro Galli kam am 12. Mai 1845 in der Protomoteca Capitolina zur Aufstellung: Fürstin Teresa Torlonia, gebürtig aus dem alten Adelsgeschlecht der Colonna, hatte mit Unterstützung ihres Ehemanns Alessandro die Büste ihrer Vorfahrin Vittoria Colonna (ca. 1492–1547) in Auftrag gegeben (Abb. 9).[116] Das Bildnis der bedeutenden Lyrikerin der Renaissance, die in freundschaftlicher Verbindung mit Michelangelo Buonarotti stand, sollte nach der Büste für die Malerin Angelica Kauffmann (1741–1807) aus dem Jahr 1809[117] die zweite und letzte Ehrung einer Frau in der kapitolinischen Sammlung sein. Es war ein Erfolg für den Künstler Galli, dass dieser Auftrag mit Fertigung der Marmorbüste 1845 vollendet werden konnte: Stilistisch griff er auf die florentinische Skulptur des Quattrocento zurück und schuf ein Bildnis von idealer Schönheit (Abb. 10),[118] das laut einem Bericht im römischen Journal „L’album“ „spontan die Augen und das Lob aller auf sich zog“.[119] Man darf annehmen, dass die fast zeitgleiche Entscheidung der Torlonia[120] und des Spontini-Projekts für den römischen Bildhauer nicht ohne Einfluss aufeinander waren: Im Jahr 1843 wurde der Name Galli offensichtlich in den Kreisen der potentiellen Auftraggeberinnen und Auftraggeber für Ehrungen auf dem Kapitol gehandelt und der Bildhauer konnte mit Anfragen von Adel und Klerus in Rom rechnen.

Vittoria Colonna (ca. 1492–1547), Büste von Pietro Galli (1845) in der Protomoteca Capitolina (Inv.-Nr. 91).

Diese Abbildung ist von der CC-Lizenz ausgenommen. Jede Form der Verwendung bedarf des Einverständnisses der Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Roma.

Die Büste der Vittoria Colonna von 1845 ist bis heute auf dem Kapitol zu sehen, der Originalgips der Palestrina-Büste von 1843 aber spurlos verschollen. Pietro Galli wird für den Entwurf ein gewisses Honorar erhalten haben, worauf der Verbleib der Gipsbüste in Santinis Wohnung in der Via dell’Anima 50 schließen lässt.[121] Nach den Besuchen Stasovs in den frühen 1850er Jahren brach die private Überlieferung wahrscheinlich im Frühjahr 1855 ab: Der 78jährige Santini löste nach dem Tod seiner (Halb-)Schwester die Wohnung auf und sicherte seine hauswirtschaftliche Versorgung, indem er Ende März ein Zimmer bei der Witwe Marini bezog.[122] Die wertvolle Notensammlung verkaufte er gegen eine Leibrente an das Bistum Münster und gab sie zwischen Mitte Mai und Anfang Juni fort zur Aufstellung bei der Erzbruderschaft zur Schmerzhaften Muttergottes auf dem Campo Santo Teutonico.[123] Der Künstlergips des Palestrina begleitete sein Orchester – um mit der Metapher Stasovs zu sprechen – nicht mehr an den neuen Standort.[124]

Der Repräsentant der preußischen Bildhauerkunst in Rom, Emil Wolff, stellte seine Marmorbüste mit dem Idealbildnis des Komponisten Palestrina hingegen bis zum 8. Mai 1845 fertig, wie sich aus der Meldung der „Allgemeinen Zeitung“ in München erschließen lässt.[125] Er hatte sich der überlieferten Ikonographie angenähert und trotzdem die Strenge der asketischen Gesichtszüge in klassizistischer Manier gemildert (Abb. 11).[126] Die Büste ist frontal ausgerichtet, der Kopf hat eine ovale Form mit spitz zulaufendem Kinn. Eine hohe Stirn lässt die Anstrengung des Genies in zwei geschwollenen Adern und im Orbital mit sachte kontrahierten Brauen bei angedeuteten Falten erkennen. Die schmalen, mandelförmigen Augen suggerieren einen konzentrierten Blick, die Pupillen sind nicht angegeben. Ein ausgeprägtes Jochbein liegt beidseitig über den leicht eingefallenen Wangen, unter der schlanken Nase ist der Mund mit geraden Lippen geschlossen und verleiht dem bärtigen Gesicht einen ernsten Ausdruck. Der Kinnbart ist in spielerisch bewegte Locken aufgelöst, das schüttere Haupthaar mit starken Geheimratsecken in parallelen Sichellocken geordnet. Ein plissierter Talar bedeckt die schräg abfallenden Schultern und den nach unten im Halbrund schließenden Büstenausschnitt; der aufliegende Kragen ist von auffälliger Größe und den Hals umschließt ein enges Kollar. Getragen wird das Bildnis gemäß den Konventionen der Protomoteca von einem Sockel mit attischem Profil und einer glatten, querrechteckigen tabula mit seitlichen Voluten.[127] Neben der lateinischen Künstlersignatur „E. WOLFF F[E]C[IT]. 1845“ erhielt die Büste die italienische Widmungsinschrift des preußischen Königs: „A Giovanni . Pierluigi | da Palestrina | Federico Guglielmo IV. | Re di Prussia | N[a]to. MDXXIX M[or]to. MDXCIV“. Nicht unerwähnt bleiben durfte schließlich auch der Initiator der Stiftung: „PER CVRA DEL CAV[ALIERE]. SPONTINI“.[128] Die Formulierung lässt auf einen Entwurf vor dem Januar 1845 schließen, in dem Papst Gregor XVI. Gaspare Spontini mit dem Titel eines Conte di S. Andrea in den Adelsstand erhob.[129] Den künftigen Rang kannte man bei den Absprachen mit Fortunato Santini 1843/1844 noch nicht, während Spontini kurz zuvor zum Ritter des Ordens „Pour le Mérite“ (1842) gewählt worden war, darüber hinaus Chevalier der französischen Ehrenlegion (1818) und Cavaliere des päpstlichen Gregorius-Ordens (1838) war.[130] Wir haben somit den Wortlaut der Widmungsinschrift vor uns, die bereits für die Galli-Büste formuliert wurde und von ihrem Kurator Santini für eine „Inschriftstafel“ verwendet werden sollte.[131] Nun wurde der Text unverändert auf das Werk des preußischen Bildhauers Emil Wolff übertragen und einzig Gaspare Spontini trat als Kurator inschriftlich neben dem Stifter Friedrich Wilhelm IV. in Erscheinung.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525–1594), Büste von Emil Wolff (1845) in der Protomoteca Capitolina (Inv.-Nr. 16).

Diese Abbildung ist von der CC-Lizenz ausgenommen. Jede Form der Verwendung bedarf des Einverständnisses der Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Roma.

Protomoteca Capitolina, Salone B, Blick nach Westen im September 2022: aktueller Standort der Palestrina-Büste von Emil Wolff (1845).

Mit der Aufstellung am 12. März 1846 erwies sich Preußen einmal mehr als würdiger Verbündeter des Papsttums. Die Allianz des protestantischen Staates mit dem Zentrum des Katholizismus hatte sich unter König Friedrich Wilhelm IV. gefestigt, sein überkonfessioneller Ansatz war von der politischen Romantik geprägt und erstreckte sich ausdrücklich auch auf das Gebiet der Kultur.[132] Nun erfüllte man auf Vermittlung von Gaspare Spontini das Verlangen Papst Gregors XVI. nach einer Ehrung des römischen Kapellmeisters Giovanni Pierluigi da Palestrina unter den italienischen Geistesgrößen.[133] Der ‚Retter der Kirchenmusik‘ fand seinen Platz im zweiten Saal der Protomoteca Capitolina (Abb. 4) zentral zwischen den „uomini illustri italiani“, die sich in der Musik und in den Künsten ausgezeichnet hatten.[134] Es war die letzte Stiftung vor dem Revolutionsjahr 1848 und der Erschütterung des Kirchenstaates durch Ausrufung der Repubblica Romana 1849.[135] Die auswärtige Kulturpolitik wurde mit Erfolg gekrönt und eine preußische Trias hielt mit den Namen des Königs als „Denksteinsetzer“, des ausführenden Bildhauers und des dispensierten, aber bedeutenden General-Musikdirektors ihren Einzug auf das römische Kapitol. Preußen war und blieb für die Nachwelt[136] exemplarisch als Kulturstaat repräsentiert.

Die Ergebnisse im Überblick

Eine Konkurrenz um das kulturelle Gedächtnis hat es zwischen dem römischen Musikaliensammler Abbate Fortunato Santini und der Stiftung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. in die Protomoteca Capitolina entgegen der Hypothese von Giancarlo Rostirolla nicht gegeben. Die Quellen erlauben vielmehr eine konzertierte Aktion kurz vor der Mitte des 19. Jahrhunderts zu erkennen, die auf eine Ehrung des ‚Retters der Sakralmusik‘ Giovanni Pierluigi da Palestrina am kulturellen Gedächtnisort Italiens hinwirkte. Es war ein langjähriger Enthusiasmus für die Geschichte und Reform der Sakralmusik, der alle beteiligten Parteien verband. Der Dirigent des Zusammenspiels war der preußische General-Musikdirektor Gaspare Spontini, der sich im März 1843 einen Auftrag Papst Gregors XVI. zu eigen machte und sich als Spiritus Rector des Stiftungsvorhabens positionierte. Er verstand es mit diplomatischer Erfahrung und Initiative, die kulturpolitischen Interessen des preußischen Staates in Rom und eines weltoffenen Papsttums zu bündeln. In kluger Vorausschau ließ er der Königsfamilie Preußens die Ehrenmitgliedschaft in der Accademia di Santa Cecilia antragen und setzte alle erforderlichen Prozesse parallel in Gang: das Gesuch an die Conservatori di Roma und die resultierende Konsultation der Congregazione di Santa Cecilia, die Stiftungsanfrage an den preußischen König, das Kuratieren und den künstlerischen Entwurf einer Büste in Rom. Die römischen Beteiligten Marchese Melchiorri und Abbate Santini brachten das Vorhaben 1843 tatkräftig voran und gewannen in Pietro Galli aus der Thorvaldsen-Schule einen qualifizierten Bildhauer. Für den Sammler Santini bedeutete der persönliche Einsatz eine konsequente Fortschreibung seiner zahlreichen Kontakte zu deutschen Musikschaffenden und Musikinstitutionen.[137] Nun öffnete sich ein Fenster zur preußischen Kulturpolitik in Rom[138] und die Gelegenheit zur substantiellen Mitwirkung an einer Memorialbüste für den verehrten Palestrina am nationalen Gedenkort Italiens.

Die Kooperation erfuhr einen Rückschlag und eine Reduktion auf die Übernahme der Inschriftentexte, die mit dem Kurator Santini abgesprochen waren, als die Künstlerwahl von preußischer Seite unter eine nationale Perspektive gestellt wurde. Der Projektleiter Gaspare Spontini hatte auf allen Ebenen ein schnelles Gelingen angestrebt, den Aspekt der nationalen Repräsentation in der Kunst jedoch vernachlässigt. Nicht ein römischer, sondern ein preußischer Bildhauer aus Thorvaldsens Umkreis sollte das Stiftungswerk auf allerhöchste Weisung des Königs vollenden. In einem Intermezzo formierte sich 1844 das Netzwerk Santinis zum Widerstand und propagierte, bevor der preußische Staat noch Fakten geschaffen hatte, die Verwendung des fertigen Originalgipses mit einer vorgezogenen ‚Einweihungsfeier‘ am 29. Februar in privatem Rahmen. Ein patriotischer Eifer erfasste die informierten Teilnehmenden und fand seinen Niederschlag in der Festrede des Marchese Carcano wie auch in einem flankierenden Zeitungsartikel.[139] Es war ein kurzlebiger Versuch des römischen Einspruchs gegen die Künstlerprotektion der Preußen: Das „brennende Verlangen“ des Kurators Santini wurde „in seiner Ausführung“ überholt und man gab noch 1844 der Büste den Vorzug, die der preußische König anbot.[140]

Die Intervention führte zum faktischen Ausschluss von Abbate Santini, nahm der Stiftung zugleich ihre Akzeptanz in den Kreisen der römischen Geistlichen und Verehrer der Sakralmusik Palestrinas. Es war das Ende einer dynamischen Kooperation. Der international aufgestellte Spontini überstand die Zäsur und verfolgte als Verantwortlicher seine Pläne zielbewusst weiter: Der preußische Bildhauer Emil Wolff trat nun an die Stelle des ausführenden Künstlers und vollendete 1845 eine Palestrina-Büste (Abb. 11), das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten in Preußen wurde für die Aufstellung im Konservatorenpalast eingeschaltet. Mit der offiziellen Einweihung in der Protomoteca Capitolina kam 1846 ein Kulturprojekt von europäischer Dimension zu einem erfolgreichen Abschluss. Die kulturelle Übereinkunft zwischen dem päpstlichen Staat und dem preußischen Königshaus wurde einvernehmlich besiegelt. Der vielfach geehrte Koordinator Gaspare Spontini hatte dem Kulturstaat Preußen eine unscheinbare, aber dauerhafte Repräsentation auf dem Kapitol in Rom gesichert. Exemplarisch war das Konzept der preußischen Staatsbildung auf kulturellem Gebiet in die auswärtige Politik transferiert worden. Preußens Stiftung an den renommierten Gedenkort der italienischen Kulturgeschichte überstand selbst den ‚Sturz vom Tarpejischen Felsen‘, die Enteignung allen deutschen Besitzes auf dem Kapitol nach Ende des Ersten Weltkrieges 1918.[141] Die Palestrina-Büste blieb ein unveräußerliches Kulturgut des italienischen Staates und ein Baustein des kollektiven Gedächtnisses: Symbolisch zeugt sie bis heute in der Protomoteca Capitolina (Abb. 12), meist unbeachtet und unerkannt im Kontext der Sammlung, von der politischen Präsenz und den Leistungen Preußens für das kulturelle Erbe im Rom des 19. Jahrhunderts.

Zeittafel

|

1843 |

|

|

März |

Gaspare Spontini in Privataudienz bei Papst Gregor XVI.: Versprechen der Einweihung einer Marmorbüste Palestrinas in der Protomoteca Capitolina |

|

30. März |

Spontinis Antrag an die Conservatori di Roma |

|

– |

Spontinis Stiftungsgesuch an König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen |

|

– |

Spontinis Korrespondenz mit Marchese Melchiorri und Abbate Santini zur Herstellung einer Palestrina-Büste |

|

5. Dezember |

Römischer Senat erbittet Gutachten der Congregazione di Santa Cecilia zu Spontini-Antrag |

|

– |

Originalgips der Palestrina-Büste von Pietro Galli fertiggestellt |

|

– |

König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen gewährt Stiftung und bestimmt preußischen Künstler Emil Wolff für die Ausführung |

|

1844 |

|

|

29. Februar |

Private ‚Einweihung‘ des Originalgipses von Pietro Galli im musikalischen Zirkel von Fortunato Santini |

|

4. April |

Bericht über ‚Einweihung‘ bei Fortunato Santini in „Notizie del giorno“ |

|

15. April |

Römischer Senat erhält Befürwortung des Spontini-Antrags von Congregazione di Santa Cecilia |

|

12. Oktober |

Königlich-Preußische Gesandtschaft in Rom wird mit Unterstützung von Emil Wolff und protokollarischer Gestaltung einer Einweihungsfeier auf dem Kapitol beauftragt |

|

1845 |

|

|

vor 8. Mai |

Emil Wolffs Palestrina-Büste in Marmor ausgeführt und signiert |

|

1846 |

|

|

7. März |

Nihil obstat von Papst Gregor XVI. |

|

12. März |

Offizielle Einweihung der Marmorbüste Palestrinas von Emil Wolff in Saal 2 der Protomoteca Capitolina, Gaspare Spontini weilt in Paris |

Abbildungsnachweise

Abb. 1–3, 5, 12: Foto: © Kirsten Krumeich.

Abb. 4: © Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt, E 8° 3004: Murray, Handbook (wie Anm. 17), Grundriss auf S. 234 mit Ergänzung von Nordpfeil und Buchstabe P. Bearbeitung: © Kirsten Krumeich.

Abb. 6: © Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, A-Ms-740. Foto: © Kirsten Krumeich.

Abb. 7: © Diözesanbibliothek Münster, Santini-Sammlung, SANT Dr 825, Scan: Michael Werthmann.

Abb. 8: © GStA PK, III. HA MdA, III Nr. 18497. Foto: © Kirsten Krumeich.

Abb. 9: © Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom, Per B 50-4350 raro: L’album. Giornale letterario e di belle arti 12 (1845/1846), Nr. 22 vom 26. Juli 1845, S. 169.

Abb. 10: © Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Abb. 11: © Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Foto: © Alfredo Valeriani.

© 2024 bei den Autorinnen und den Autoren, publiziert von De Gruyter.

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Jahresbericht des DHI Rom 2023

- Themenschwerpunkt The Material Legacies of Italian Colonialism/I lasciti materiali del colonialismo italiano herausgegeben von Bianca Gaudenzi

- Cultura materiale e memorie del colonialismo italiano dal secondo dopoguerra a oggi

- Memorie di pietra del colonialismo italiano

- Legislazione e prassi italiane in materia di beni culturali tra protezionismo e universalismo

- Monumental Artworks as Difficult Heritage

- „Italia si, Italia no“. Materialità transimperiali e soggetti (post)coloniali tra Italia ed Etiopia (1956–1974)

- Una ‚reliquia colonialeʻ

- Artikel

- „Actus Beneventus in filicissimus palatio“?

- Annone di Colonia, Enrico IV e Anselmo III da Rho

- Motivazioni politiche e contesto sociale

- Signori e signorie nella Sicilia normanna

- Processi pontifici in partibus. La giurisdizione papale delegata nel XIII secolo: alcuni casi in Puglia

- Wofür und auf welche Weise Herzog Magnus II. von Mecklenburg 1487 von Papst Innozenz VIII. die Goldene Rose erhielt

- Una spia portoghese e la crociata all’indomani di Lepanto

- Die Korrespondenz des Kardinalnepoten Francesco Barberini mit P. Alessandro d’Ales, seinem Agenten am Kaiserhof (1634–1635)

- Konkurrenz um das kulturelle Gedächtnis?

- Il fascismo recensito

- Il rischio dei ‚Giusti‘

- „Die Steine zum Sprechen bringen“

- L’espansione del quadrante occidentale della Capitale negli anni Cinquanta e il complesso architettonico della Congregazione di Santa Croce oggi Istituto Storico Germanico di Roma

- Fantasma totalitario e democrazia blindata

- Per un catalogo delle opere di Luigi Nono, con „pochi dati e alcune idee vagabonde sulla diversa natura della ‚tradizione‘ delle opere di Nono in quanto ‚testo‘“ e una cronologia

- Forschungsberichte

- L’identità dello Stato beneventano

- Dall’edizione cartacea alla pubblicazione su piattaforma

- Tagungen des Instituts

- Administration in Times of Crisis. The Roman Papacy in the Great Western Schism

- Apparati, tecniche, oggetti dell’agire diplomatico (secc. XIV–XIX)

- Nuove prospettive di ricerca su stato di eccezione e di emergenza. Un dialogo italo-tedesco

- (De)Constructing Europe. Tensions of Europeanization

- Circolo Medievistico Romano

- Circolo Medievistico Romano 2023

- Rezensionen

- Verzeichnis der Rezensionen

- Leitrezensionen

- Ist das „Mittelalter“ am Ende?

- L’Italia dal Settecento a oggi: un Sonderweg?

- 1820 – Eine Weltkrise der politischen Souveränität?

- Allgemein, Mittelalter, Frühe Neuzeit, 19.–21. Jahrhundert

- Erratum to: Antonio Mursia, Signori e signorie nella Sicilia normanna. Due pergamene inedite sui Perollo di Gagliano (1142–1176)

- Verzeichnis der Rezensentinnen und Rezensenten

- Register der in den Rezensionen genannten Autorinnen und Autoren

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Jahresbericht des DHI Rom 2023

- Themenschwerpunkt The Material Legacies of Italian Colonialism/I lasciti materiali del colonialismo italiano herausgegeben von Bianca Gaudenzi

- Cultura materiale e memorie del colonialismo italiano dal secondo dopoguerra a oggi

- Memorie di pietra del colonialismo italiano

- Legislazione e prassi italiane in materia di beni culturali tra protezionismo e universalismo

- Monumental Artworks as Difficult Heritage

- „Italia si, Italia no“. Materialità transimperiali e soggetti (post)coloniali tra Italia ed Etiopia (1956–1974)

- Una ‚reliquia colonialeʻ

- Artikel

- „Actus Beneventus in filicissimus palatio“?

- Annone di Colonia, Enrico IV e Anselmo III da Rho

- Motivazioni politiche e contesto sociale

- Signori e signorie nella Sicilia normanna

- Processi pontifici in partibus. La giurisdizione papale delegata nel XIII secolo: alcuni casi in Puglia

- Wofür und auf welche Weise Herzog Magnus II. von Mecklenburg 1487 von Papst Innozenz VIII. die Goldene Rose erhielt

- Una spia portoghese e la crociata all’indomani di Lepanto

- Die Korrespondenz des Kardinalnepoten Francesco Barberini mit P. Alessandro d’Ales, seinem Agenten am Kaiserhof (1634–1635)

- Konkurrenz um das kulturelle Gedächtnis?

- Il fascismo recensito

- Il rischio dei ‚Giusti‘

- „Die Steine zum Sprechen bringen“

- L’espansione del quadrante occidentale della Capitale negli anni Cinquanta e il complesso architettonico della Congregazione di Santa Croce oggi Istituto Storico Germanico di Roma

- Fantasma totalitario e democrazia blindata

- Per un catalogo delle opere di Luigi Nono, con „pochi dati e alcune idee vagabonde sulla diversa natura della ‚tradizione‘ delle opere di Nono in quanto ‚testo‘“ e una cronologia

- Forschungsberichte

- L’identità dello Stato beneventano

- Dall’edizione cartacea alla pubblicazione su piattaforma

- Tagungen des Instituts

- Administration in Times of Crisis. The Roman Papacy in the Great Western Schism

- Apparati, tecniche, oggetti dell’agire diplomatico (secc. XIV–XIX)

- Nuove prospettive di ricerca su stato di eccezione e di emergenza. Un dialogo italo-tedesco

- (De)Constructing Europe. Tensions of Europeanization

- Circolo Medievistico Romano

- Circolo Medievistico Romano 2023

- Rezensionen

- Verzeichnis der Rezensionen

- Leitrezensionen

- Ist das „Mittelalter“ am Ende?

- L’Italia dal Settecento a oggi: un Sonderweg?

- 1820 – Eine Weltkrise der politischen Souveränität?

- Allgemein, Mittelalter, Frühe Neuzeit, 19.–21. Jahrhundert

- Erratum to: Antonio Mursia, Signori e signorie nella Sicilia normanna. Due pergamene inedite sui Perollo di Gagliano (1142–1176)

- Verzeichnis der Rezensentinnen und Rezensenten

- Register der in den Rezensionen genannten Autorinnen und Autoren