Reviewed Publication:

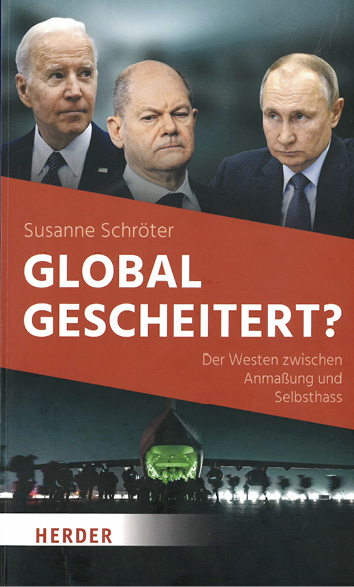

Schröter Susanne Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass Freiburg im Breisgau Herder Verlag 2022 1 234

Die Frankfurter Ethnologie-Professorin und Islam-Expertin Susanne Schröter hat mit „Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass“ ein hochaktuelles Buch vorgelegt, das in mehrfacher Hinsicht interessant ist und provozieren dürfte. Für Kritiker des Westens und der USA ist beim Titel das Fragezeichen wohl überflüssig. Politikwissenschaftler und Soziologen dürften sich fragen, was neu ist an der alten These vom Untergang des Westens und wie dieser mit den inneren Problemen in den westlichen Gesellschaften zusammenhängt. Und der normal politisch interessierte Leser könnte nach der Lektüre womöglich besorgter sein als zuvor. Doch abgesehen von diesem informed guess des Rezensenten zur Wirkung des Buchs lautet die Hauptfrage: Lohnt die Lektüre oder nicht? Sie lohnt, aber es sind nicht so sehr die Kapitel zu internationaler Politik, die überzeugen, sondern jene zu aktuellen Streitfragen wie Migration, Islam und Gesellschaftskritik.

Bereits in der Einleitung entfaltet die Autorin ihre Hauptthese in klaren Worten: „Der Westen ist die freieste, wohlhabendste und sozialste Region der Welt. […] Dennoch droht der Westen zu scheitern. Verantwortlich ist eine krude Mischung aus Hybris und Selbsthass, die gleichermaßen zum Aufstieg von Diktatoren wie zur Eliminierung fundamentaler demokratischer Errungenschaften führt“ (S. 7). Wessen Hybris und Selbsthass konkret gemeint sind, erklärt Schröter in den darauffolgenden Kapiteln. Die ersten beiden Kapitel widmen sich dem Krieg in der Ukraine und der Bilanz des Afghanistan-Einsatzes. Das Ukraine-Kapitel ist schnell gelesen und zu vernachlässigen, da es nichts Neues bietet. Im zweiten Kapitel zu Afghanistan, das mit Interventionsromantik überschrieben ist, nimmt das Buch Fahrt auf. Schonungslos werden die Annahmen, Wunschvorstellungen und Hoffnungen der westlichen Interventen und Aufbauhelfer aufgezeigt und seziert. Der informierte Beobachter weiß zwar spätestens seit dem überstürzten Abzug der westlichen Staaten aus Kabul im Sommer 2021, dass der zwanzigjährige Afghanistan-Einsatz gescheitert ist. Doch Schröter zeigt auf, dass man das schon viel früher hätte wissen können, hätte man es denn wissen wollen.

Ihre Argumentation stützt sie auf historische, kulturelle und ethnisch-konfessionelle Zusammenhänge der afghanischen Gesellschaft. Das Land beziehungsweise seine segmentäre Gesellschaft hätten nie ein positives Staatsverständnis wie im Westen gehabt oder in den letzten zwei Jahrzehnten ausgebildet. Nach wie vor seien es die Bezugspunkte von Stammeszugehörigkeit und lokaler Auslegung des Islam, die das Leben der Menschen bestimmen: „Anders als westliche Akteure glaubten, war die islamistische Staatlichkeit, die die Taliban vertraten, weitaus mehr mit afghanischen politischen Idealen kompatibel als das Modell eines modernen Rechtsstaates“ (S. 44). In Washington und Berlin „gab man sich der Illusion hin, dass am Hindukusch sukzessive die gleiche Gesellschaft entstehen würde wie in den USA oder Deutschland“ (S. 45). Ein ähnliches Scheitern sieht Schröter für die westlichen Einsätze in Mali. Die jüngsten Ankündigungen zur Beendigung auch dieses Einsatzes geben ihr Recht.

Das Afghanistan-Kapitel fungiert nicht nur als erste tiefere Kritik an der Hybris des Westens, sondern auch als Überleitung zum Thema Islamismus, der als internationale wie innergesellschaftliche Herausforderung gesehen wird. Der Fokus ist dabei weniger der gewaltbereite Islamismus als solcher, sondern der Umgang einiger gesellschaftlicher Gruppen mit diesem. Damit beginnt – so darf vermutet werden – der Teil des Buchs, der für Diskussionen sorgen wird. Schröter beobachtet eine „frappierende Täter-Opfer-Umkehr“ (S. 78) in der Weise, wie der Islam hierzulande dargestellt wird. Es gebe eine auffällige Verharmlosung des Islamismus und eine Delegitimierung von Kritik am Islam, die sich in den beiden (Kampf-) Begriffen antimuslimischer Rassismus und Islamophobie verdichteten. Islamkritiker würden mit diesen Begriffen vorschnell zu Rechten und Rassisten erklärt. Insbesondere Vertreter aus linksliberalen Kreisen, aber auch aus der Politik, der Wissenschaft und von muslimischen Organisationen würden mithilfe dieser Termini Kritiker mundtot machen (S. 72–78). Theoretisch-argumentative Grundlage bildeten die sogenannte postkoloniale Theorie und die im Fahrwasser mitentwickelte Critical Race Theory, die aus den USA kommend auch in Deutschland Fuß gefasst haben. Dabei würden viele Dinge vermengt: einerseits eine wissenschaftlich notwendige Aufarbeitung von Kolonialzeit und Sklaverei, andererseits habe sich seither die Ansicht herausgebildet, westliche Gesellschaften seien per se strukturell rassistisch. Für die Übel dieser Welt seien nach wie vor die mittlerweile postkolonialen Gesellschaften des Westens verantwortlich.

Für Schröter sind diese zu Theorien verdichteten Ideologien „in Wirklichkeit eine neue invertierte Rassentheorie“ (S. 89) von linksliberaler Seite. Der springende Punkt ihrer Argumentation ist, dass diese konfliktiven Ansichten und Gruppierungen die freiheitlichen Werte des Westens unterminiert und einen Kulturkrieg entfacht hätten, der den Westen als Ganzes schwäche. Im internationalen Systemwettstreit mit China und Russland paralysiere sich der Westen damit selbst und gefährde so seine normative Widerstandskraft und letztendlich auch seine Attraktivität. Schröter verschweigt nicht, dass eine ebenso große Bedrohung von rechtsextremer Seite existiert. Im Zentrum steht bei ihr jedoch die Allianz zwischen links-identitären und muslimischen Kreisen. Die Folge all dessen seien die Ausbreitung von Cancel Culture, ein falsches bis gar naives Verständnis von Integration und eine beschönigende Sicht auf Fehlentwicklungen wie verfestigte Parallelgesellschaften in den Großstädten Westeuropas.

Beim Aufregerthema Migration vertritt die Autorin eine klare Haltung, die sicher nicht jedem gefallen dürfte: „Kulturen und Religionen von Zuwanderern spielen eine zentrale Rolle, wenn Einwanderungsgesellschaften sich positiv und zum Wohle aller entwickeln sollen. Die Grundvoraussetzung von Integration ist die Bereitschaft, die zentralen Normen und Werte der Aufnahmegesellschaft anzunehmen. Integration heißt nicht, dass sich die einheimische Bevölkerung den Zuwanderern anpassen muss, wie Mitglieder von Lobbyorganisationen glauben machen wollen“ (S. 146). Passagen wie diese zeigen die wissenschaftliche Stärke und die klare Haltung der Autorin zu den miteinander verwobenen Themen Islam, Migration, Normen und Gesellschaft. Schröter ist keine Expertin für internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik. Ihre Kapitel zu China, Russland und anderen Sicherheitsherausforderungen sind eher mäßig informativ und dienen dazu, ihre These vom gescheiterten Westen auf der internationalen Ebene zu unterstützen. Dennoch überzeugt die stärkere Grundthese von der Selbstschwächung des Westens. Ob es ein genereller Selbsthass ist oder eher die Ansicht gewisser extremer (lautstarker) Gruppen, ist nicht immer trennscharf herausgearbeitet. Womöglich ist es eine Mischung aus punktuellem Selbsthass und weitverbreitetem Selbstzweifel, die beide in Summe die Resilienz und Wehrhaftigkeit des westlichen Fortschrittsprojekts schwächen.

An einigen wenigen Stellen irritiert und übertreibt Schröter dann doch, wie etwa wenn die gesamte akademische Klasse in Deutschland als gleichdenkend links beschrieben wird: „Heute hingegen sind Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Studenten im politischen Dogmatismus einer Meinung“ (S. 122). Das ist Unfug und empirisch nicht haltbar. An dieser Stelle wird auch keine Quelle präsentiert. Passagen wie diese zeigen daher vielmehr die implizite Verbitterung der Autorin bei vielen Themen, die aus ihrer Sicht falsch angegangen werden. Alles in allem liefert Schröter eine gut lesbare, solide recherchierte und bisweilen scharfe Kritik an der Politik des Westens und dessen Gesellschaftsproblemen. Vieles im Buch ist nicht neu, aber die komprimierte Gesamtdarstellung wunder Punkte hat das Potenzial, im besten Sinne an- und aufzuregen.

About the author

Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand der Politikwissenschaft

© 2023 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von De Gruyter.

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Editorial

- Aufsätze

- Historische Esoterik als Erkenntnismethode. Wie russische Pseudo-Wissenschaftler zu Moskaus antiwestlicher Wende beigetragen haben

- Russlands bataillonstaktische Gruppen in der operativen Planung und im taktischen Einsatz im Krieg um die Ukraine 2014 bis 2023

- Russlands neue Strategie im Ukraine Krieg – wo führt sie hin?

- Welche Friedenslösungen für den Russland-Ukraine-Krieg? Gedanken zu Strategien des Friedenschließens

- Vorbereitet auf die Zeitenwende?

- Kontrovers diskutiert

- Taugt die realistische Theorieschule zur Erklärung des russischen Kriegs gegen die Ukraine?

- Die Theorie zum Krieg? Klassischer Realismus, Strategie und Russlands Angriffskrieg

- Hintergrundinformationen

- Die Kriegsverluste Russlands und der Ukraine (Stand Ende Februar 2023)

- Wie viele Mittelstreckenwaffen kann Russland gegen die Ukraine einsetzen?

- Ergebnisse internationaler strategischer Studien

- Analysen zum Verlauf des Ukraine-Kriegs

- Mykhaylo Zabrodskyi/Jack Watling/Oleksandr V. Danylyuk/Nick Reynolds: Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia’s Invasion of Ukraine, February–July 2022. London: Royal United Services Institute (RUSI), November 2022

- Lieutenant Colonel Amos C. Fox: Reflections on Russia’s 2022 Invasion of Ukraine. Combined Arms Warfare, the Battalion Tactical Group and Wars in a Fishbowl. Washington, D.C.: Association of the United States Army (AUSA) Oktober 2022

- Justin Bronk with Nick Reynolds and Jack Watling: The Russian Air War and Ukrainian Requirements for Air Defence. London: Royal United Services Institute (RUSI), November 2022

- Jon Bateman: Russia’s Wartime Cyber Operations in Ukraine. Military Impacts, Influences, and Implications. Washington, D.C.: The Carnegie Endowment for International Peace, 2022

- Hlib Parfonov: Russia Struggles to Maintain Munition Stocks, Jamestown Foundation Eurasia Daily Monitor, 19 (180), und 19 (186), Dezember 2022

- Michael Kofman/Richard Connolly/Jeffrey Edmonds/Andrea Kendall-Taylor/Samuel Bendett: Assessing Russian State Capacity to Develop and Deploy Advanced Military Technology. Washington, D.C.: Center for a New American Security, Oktober 2022

- Russlands Grand-Strategy und Militärstrategie in Europa

- Samuel Charap/Dara Massicot/Miranda Priebe/Alyssa Demus/Clint Reach/Mark Stalczynski/Eugeniu Han/Lynn E. Davis: Russian Grand Strategy. Rhetoric and Reality. Santa Monica: The RAND Corporation 2021

- Clint Reach/Alexis A. Blanc/Edward Geist: Russian Military Strategy. Organizing Operations for the Initial Period of War. Santa Monica: Cal.: The RAND Corporation, April 2022

- Margarete Klein/Nils Holger Schreibe: Der Angriff auf die Ukraine und die Militarisierung der russischen Außen- und Innenpolitik. Stresstest für Militärreform und Regimelegitimation. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2022

- Aufgaben der NATO

- Stacie L. Pettyjohn/Becca Wasser: No I in Team. Integrated Deterrence with Allies and Partners. Washington, D.C.: Center for a New American Security (CNAS), Oktober 2022

- Buchbesprechungen

- Susan L. Shirk: Overreach. How China Derailed Its Peaceful Rise. Oxford und New York: Oxford University Press 2022, 424 Seiten

- Susanne Schröter: Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass, Freiburg im Breisgau: Herder Verlag 2022, 234 Seiten

- Marie-Agnes Strack-Zimmermann: Streitbar. Was Deutschland jetzt lernen muss. München: dtv Verlagsgesellschaft 2022, 134 Seiten

- Bildnachweise

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Editorial

- Aufsätze

- Historische Esoterik als Erkenntnismethode. Wie russische Pseudo-Wissenschaftler zu Moskaus antiwestlicher Wende beigetragen haben

- Russlands bataillonstaktische Gruppen in der operativen Planung und im taktischen Einsatz im Krieg um die Ukraine 2014 bis 2023

- Russlands neue Strategie im Ukraine Krieg – wo führt sie hin?

- Welche Friedenslösungen für den Russland-Ukraine-Krieg? Gedanken zu Strategien des Friedenschließens

- Vorbereitet auf die Zeitenwende?

- Kontrovers diskutiert

- Taugt die realistische Theorieschule zur Erklärung des russischen Kriegs gegen die Ukraine?

- Die Theorie zum Krieg? Klassischer Realismus, Strategie und Russlands Angriffskrieg

- Hintergrundinformationen

- Die Kriegsverluste Russlands und der Ukraine (Stand Ende Februar 2023)

- Wie viele Mittelstreckenwaffen kann Russland gegen die Ukraine einsetzen?

- Ergebnisse internationaler strategischer Studien

- Analysen zum Verlauf des Ukraine-Kriegs

- Mykhaylo Zabrodskyi/Jack Watling/Oleksandr V. Danylyuk/Nick Reynolds: Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia’s Invasion of Ukraine, February–July 2022. London: Royal United Services Institute (RUSI), November 2022

- Lieutenant Colonel Amos C. Fox: Reflections on Russia’s 2022 Invasion of Ukraine. Combined Arms Warfare, the Battalion Tactical Group and Wars in a Fishbowl. Washington, D.C.: Association of the United States Army (AUSA) Oktober 2022

- Justin Bronk with Nick Reynolds and Jack Watling: The Russian Air War and Ukrainian Requirements for Air Defence. London: Royal United Services Institute (RUSI), November 2022

- Jon Bateman: Russia’s Wartime Cyber Operations in Ukraine. Military Impacts, Influences, and Implications. Washington, D.C.: The Carnegie Endowment for International Peace, 2022

- Hlib Parfonov: Russia Struggles to Maintain Munition Stocks, Jamestown Foundation Eurasia Daily Monitor, 19 (180), und 19 (186), Dezember 2022

- Michael Kofman/Richard Connolly/Jeffrey Edmonds/Andrea Kendall-Taylor/Samuel Bendett: Assessing Russian State Capacity to Develop and Deploy Advanced Military Technology. Washington, D.C.: Center for a New American Security, Oktober 2022

- Russlands Grand-Strategy und Militärstrategie in Europa

- Samuel Charap/Dara Massicot/Miranda Priebe/Alyssa Demus/Clint Reach/Mark Stalczynski/Eugeniu Han/Lynn E. Davis: Russian Grand Strategy. Rhetoric and Reality. Santa Monica: The RAND Corporation 2021

- Clint Reach/Alexis A. Blanc/Edward Geist: Russian Military Strategy. Organizing Operations for the Initial Period of War. Santa Monica: Cal.: The RAND Corporation, April 2022

- Margarete Klein/Nils Holger Schreibe: Der Angriff auf die Ukraine und die Militarisierung der russischen Außen- und Innenpolitik. Stresstest für Militärreform und Regimelegitimation. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2022

- Aufgaben der NATO

- Stacie L. Pettyjohn/Becca Wasser: No I in Team. Integrated Deterrence with Allies and Partners. Washington, D.C.: Center for a New American Security (CNAS), Oktober 2022

- Buchbesprechungen

- Susan L. Shirk: Overreach. How China Derailed Its Peaceful Rise. Oxford und New York: Oxford University Press 2022, 424 Seiten

- Susanne Schröter: Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass, Freiburg im Breisgau: Herder Verlag 2022, 234 Seiten

- Marie-Agnes Strack-Zimmermann: Streitbar. Was Deutschland jetzt lernen muss. München: dtv Verlagsgesellschaft 2022, 134 Seiten

- Bildnachweise