Grenzenloses Heldentum revisited

Zusammenfassung

Die Kämpfe um die Brester Festung vom 22. bis 29. Juni 1941 gehören zu den weniger bekannten Ereignissen an der Ostfront während des Deutsch-Sowjetischen Krieges. In der Sowjetunion hingegen wurde die »heldenhafte Verteidigung der Brester Festung« als Schlüsselereignis dieses Krieges aufgefasst. Nach der offiziellen Version dauerte sie 32 Tage, gerieten nur wenige Rotarmisten in deutsche Gefangenschaft, alle kämpften bis zur letzten Patrone. Dies war die Grundlage, auf welcher der Festung der Titel »Heldenfestung« verliehen und eine monumentale Gedenkstätte eingerichtet wurde.

In einer dichten Beschreibung zeichnet der Autor den Verlauf der Kampfhandlungen auf der Mikro-Ebene nach. Darüber hinaus wendet er sich kontroversen Fragen wie den Verlustzahlen beider Seiten sowie einigen populäreren Motiven des offiziellen Narrativs zu. Er kommt zu dem Schluss, dass das offizielle Narrativ dem Gewicht der Quellen kaum standzuhalten vermag.1

Einleitung

Nach sowjetischer Auffassung gab es einen konkreten Ort, an dem der Deutsch-Sowjetische Krieg 1941–1945 seinen Anfang nahm: die Brester Festung im Westen von Belarus’. Hier sei der erste Schlag empfangen worden, hier habe eine kleine Garnison 32 Tage lang gekämpft, fast ohne Wasser und Lebensmittel, fast ohne Waffen und Munition, gegen zahlenmäßig weit überlegene Kräfte des Feindes – bis zur letzten Patrone.

Während die Kämpfe um die Brester Festung »im Westen« zu den fast vergessenen Ereignissen des Deutsch-Sowjetischen Krieges gehören, nahmen und nehmen sie eine zentrale Stellung in der Erinnerungskultur der Sowjetunion und vielen ihrer Nachfolgestaaten ein.[2] In Brest erinnert seit 1971 die monumentale Gedenkstätte Brester Heldenfestung an das Heldentum der sowjetischen Patrioten.

Der feierlichen Eröffnung der Gedenkstätte waren zweieinhalb Jahrzehnte intensiver »Popularisierung« der Brester Heldentaten vorangegangen. Seit Mitte der 1950er Jahre hatten zunächst die Arbeiten des Journalisten Sergej Smirnov die Ereignisse in der ganzen Sowjetunion bekannt gemacht. Offenbar trafen Smirnovs Erzählungen einen Nerv der sowjetischen Bevölkerung. Die Reaktionen waren stark, emotional und positiv. Es scheint, dass mehrere Faktoren zusammenspielten: Smirnov befriedigte das Bedürfnis der Menschen nach einfachen positiven Helden und wunderähnlichen Taten; er lieferte ein Motiv, dass das Trauma der schweren Niederlagen der Anfangsphase des Krieges mit einem zumindest moralischen Sieg beruhigen konnte; und nicht zuletzt ermöglichte er durch die Hintertür ein ehrendes Gedenken für die Millionen Kriegsopfer, deren Namen auf keinem Denkmal stehen durften – für jene Angehörigen der Roten Armee, die in deutscher Gefangenschaft waren und als Verräter verfemt wurden.

Die Staats- und Parteiführung erkannte den Nutzen der Heldenlegende, die es ermöglichte, statt des Zusammenbruchs der Roten Armee im Sommer 1941 die 32-tägige Verteidigung der Brester Festung in den Blick zu nehmen. Mit dieser Engführung konnte gezeigt werden, wie der Krieg »wirklich« begonnen hatte, womit sich Fragen nach Fehlern der Führung erübrigten.[3] Das neue Narrativ war geeignet, ein Bündnis zwischen Bevölkerung und Führung herzustellen, das nicht mehr primär auf Drohung und Gewalt beruhte, sondern auf einem gemeinsamen, ritualisierten Glauben an eine historische Verbundenheit.

Der Fall »Brest« stellt ein hervorragendes Studienobjekt für erfolgreiche Geschichtspolitik[4] dar. Zielgerichtet wurde auf allen Ebenen des Politik- und Kulturbetriebs eine keine Zweifel zulassende, eindeutige Version der Ereignisse propagiert, die im Laufe von nunmehr sechs Jahrzehnten Rituale geschaffen und gefestigt, kollektive Identität gestiftet und reproduziert sowie autoritäre Führung und die zentrale Rolle des Militärs in der Gesellschaft legitimiert hat.[5] Dabei ist es gelungen, das Narrativ über einen Systemwechsel hinweg zu retten und im alten Sinne weiterzuverwenden.

Der vorliegende Beitrag stellt das offizielle Narrativ aus militärhistorischer Perspektive auf den Prüfstand: Halten die Aussagen der Zeitzeugen und das auf ihnen beruhende Heldennarrativ einer quellenbasierten Überprüfung stand? Wie lassen sich eventuell auftretende Abweichungen erklären?

Hierfür werden zentrale Elemente der offiziellen Großen Erzählung sowie in den veröffentlichten Erinnerungsberichten sowjetischer Zeitzeugen[6] wiederkehrende Motive skizziert. Anschließend folgt die detaillierte Untersuchung von fünf zentral erscheinenden Topoi (deutsche Verluste an Toten, sowjetische Verluste an Gefangenen, Luftangriffe, Kriegsverbrechen, Abschüsse deutscher Technik). Die dabei eingenommene Mikroperspektive auf die Kämpfe wendet sich den Bezugsgrößen der kämpfenden Soldaten zu: Zügen, Kompanien, Bataillonen, Regimentern und Divisionen.

Das sowjetische Narrativ

»Der Kämpfer der Roten Armee kämpft bis zum letzten Blutstropfen, aber er ergibt sich nicht dem Feinde. Besser Tod im Kampf, als faschistische Gefangenschaft. Todesverachtung gebiert Helden und führt zum Sieg.«[7] Ein Sowjetsoldat ergibt sich nicht, also hat sich auch in der Brester Festung niemand ergeben – so lautet bis heute das offizielle Narrativ. Demzufolge wiesen die Verteidiger der Festung aber nicht nur jeden Aufruf zur Kapitulation zurück, sondern unternahmen auch aktive Gegenangriffe, töteten unzählige Wehrmachtsoldaten und nahmen auch einige von ihnen gefangen.[8] Sie hätten damit einer mehrfachen Übermacht getrotzt, die über schwere Waffen und Kampfflugzeuge verfügte. Die Deutschen hätten die Festung mit schwerer und überschwerer Artillerie beschossen und sie vom ersten Tag an aus der Luft bombardiert, darüber hinaus hätten sie Panzer eingesetzt. Dennoch seien sie von Anfang an auf Widerstand gestoßen und zunächst gezwungen gewesen, alle Reserven in den Kampf zu werfen – und später sich zurückzuziehen. Das sei der erste Rückzug der Wehrmacht während des Zweiten Weltkrieges gewesen, wie manchmal betont wird. Dem Eid treu ergeben, hätten die sowjetischen Soldaten den Tod der schändlichen Gefangenschaft vorgezogen, wie beispielsweise der als Patriot gefeierte Hauptmann Šablovskij, der aus einer Gefangenenkolonne ausgebrochen sei und sich vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder von einer Brücke in das seichte Wasser eines Kanals gestürzt habe, wo er von den deutschen Bewachern getötet worden sei.[9]

Unter Führung von Kommunisten und Komsomolzen sei über Wochen um die Festung gekämpft worden, manche Gebäude seien von beiden Seiten mehrfach erobert und zurückerobert worden, aber die von den Deutschen erhoffte Kapitulation der Festung sei ausgeblieben. Die sowjetischen Soldaten hätten ihre Überlegenheit, ihre grenzenlose Liebe für Vaterland und Partei sowie ihre Bereitschaft zur bedingungslosen Selbstaufopferung unter Beweis gestellt. Trotz des eklatanten Mangels an Wasser, Lebensmitteln und Munition hätten sie standgehalten. Es sei ihnen dabei sogar gelungen, mehrere Kampfflugzeuge und Panzer abzuschießen, in ihrer Verzweiflung hätten die Deutschen zu Mitteln wie Tränengas und anderen chemischen Kampfstoffen gegriffen.

Die organisierte Verteidigung ging, folgt man dem sowjetischen Narrativ, bis in die letzten Junitage, danach habe die zweite Etappe der Kämpfe begonnen, die um einzelne Widerstandsherde geführt worden sei.[10] Schließlich seien die Kämpfe zu Ende gegangen, weil die Festung schlicht ausgeblutet gewesen sei. Als letzter Verteidiger habe Major Pëtr Gavrilov noch am 23. Juli 1941, dem 32. Tag des Krieges, gegen die Invasoren gekämpft. Erschöpft und entkräftet sei er gefangen genommen worden, ohne sich jedoch ergeben zu haben. Damit fand in der sowjetischen Darstellung die heldenhafte Verteidigung der Brester Festung ein Ende, wobei es auch Angaben über weiteren Widerstand bis in den April des Jahres 1942 gibt. Eine ganze Division der Wehrmacht sei über einen Monat festgehalten worden, hier hätten die Deutschen einen Vorgeschmack dessen erhalten, was sie noch erwarten sollte, hier seien die ersten Ziegel im Fundament des Großen Sieges gelegt worden.

Die Deutschen hatten bereits im Juni mehrfach die Einnahme der Festung gemeldet, der abschließende Gefechtsbericht, datiert vom 8. Juli 1941, soll aber neben dem angeblichen Abschluss der Kämpfe noch weitere offensichtliche Lügen enthalten. Der Zweck des Berichts war es, so wurde angenommen, das Misslingen des Angriffs auf Brest zu vertuschen.[11] Die im Bericht gemachten Angaben über deutsche Verluste an Toten seien stark untertrieben, tatsächlich seien sie mehr als doppelt so hoch gewesen.[12] Umgekehrt sei die Zahl der Gefangenen im Bericht stark übertrieben und durch Verhaftungen am 6. Juli 1941 unter der Brester Zivilbevölkerung noch künstlich vergrößert worden.[13]

Verlauf der Kämpfe um die Brester Festung[14]

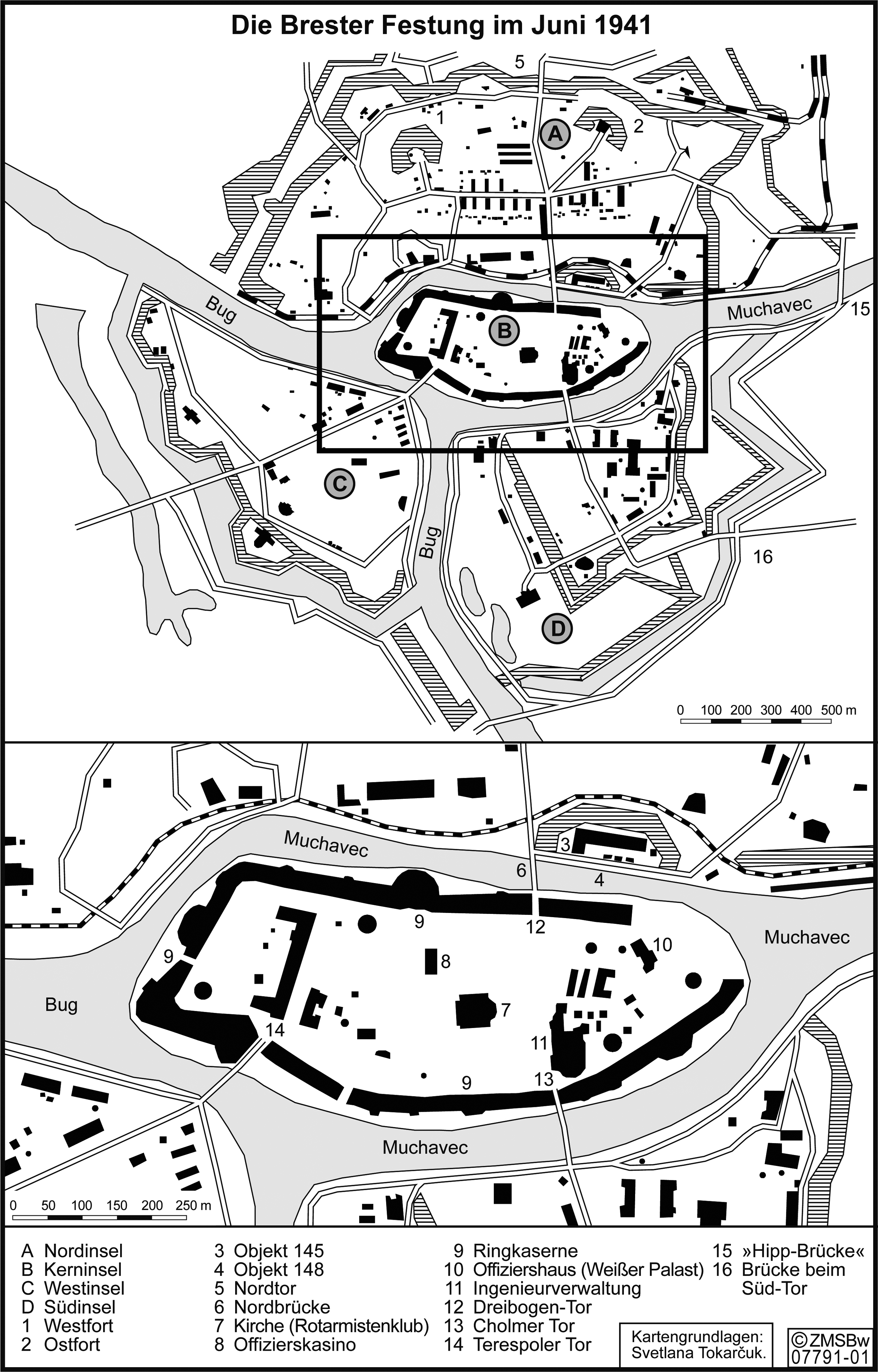

Im Bereich Brest griff am 22. Juni 1941 das XII. Armee-Korps unter General der Infanterie Walter Schroth an. Ihm waren die 31., die 45. sowie die 34. Infanterie-Division unterstellt. Die 45. I.D. sollte Brest und die Festung handstreichartig nehmen, um auf diese Weise der Panzergruppe 2 das Grenztor nach Osten aufzustoßen und die geplante »Panzerrollbahn 1«, die bis nach Moskau führen sollte, zu sichern.[15] Die 31. und 34. Division stießen nördlich und südlich an Brest vorbei.

Obwohl die sowjetischen Truppen nicht auf einen Überfall vorbereitet waren,[16] entsprach das, was folgte, nicht ganz den Planungen der Wehrmacht. Zwar gelangen der 31. und der 34. I.D. der Übergang über den Bug sowie der weitere Vorstoß problemlos; am Abend des Angriffstages war bereits die Ortschaft Žabinka, rund 20 Kilometer nordöstlich von Brest, genommen.[17] Auch waren Bugübergang und Panzerrollbahn im Bereich Brest schon ab dem ersten Tag gesichert und die Stadt Brest genommen. Aber die Festung fiel nicht wie geplant.

Der Angriff auf die Festung wurde von einem massiven, 29-minütigen Artillerieschlag vorbereitet. Zunächst kamen nur zwei Infanterie-Regimenter (I.R. 130 und I.R. 135) der 45. I.D. zum Einsatz, während das dritte (I.R. 133) als Korpsreserve vorgesehen war.[18]

Der vorgesehene Munitionsverbrauch lässt die Dichte des Feuers erahnen. Das Einhalten des Feuerplans vorausgesetzt,[19] gingen in den ersten vier Minuten 2880 Geschosse alleine der Nebelwerfer in der Festung nieder – 720 pro Minute.

Hinzu kamen 5359 Granaten der Artillerie, verteilt auf 29 Minuten, im Durchschnitt 185 Einschläge pro Minute.[20]

Während die Infanterie vorstieß, wurde das Artilleriefeuer alle vier Minuten etwas vorverlegt.[21] So konnten bereits um 3.19 Uhr die ersten deutschen Soldaten über den Bug setzen, die strategisch wichtige Eisenbahnbrücke war bereits wenige Minuten vor dem ersten Schuss genommen worden.[22]

Das I.R. 130 stieß südlich der Festung über den Bug vor, umging die Stadt Brest und eroberte dabei einige wichtige Brücken und Anhöhen südlich und östlich der Stadt.

Die Artillerievorbereitung hatte die Brester Garnison im Schlaf überrascht und viele Soldaten und Kommandeure getötet. Durch den Beschuss waren Brände ausgebrochen, Fuhr- und Waffenparks waren zerstört worden. Für den Kriegsfall war vorgesehen, dass die Truppen die Festung verlassen und sich weiter östlich sammeln sollten. Dabei waren die sowjetischen Militärplaner allerdings nicht von einem überraschenden Überfall ausgegangen. Eine Evakuierung der Festung hätte unter Friedensbedingungen anderthalb Tage gedauert:[23] Die im 19. Jahrhundert gebauten Tore waren nicht dafür gedacht, große Menschenmassen herauszulassen, sondern ein Eindringen in die Festung zu verhindern. Bis heute ist unbekannt, wie vielen der insgesamt mehr als 9000 Rotarmisten[24] es gelang, die Festung im allgemeinen Chaos und unter feindlichem Beschuss vor der vollständigen Einschließung zu verlassen.[25] Gefangen in einer steinernen Mausefalle ergab sich ein Teil der Garnison den Deutschen, andere nahmen den Kampf auf – die Annahme, das Artilleriefeuer würde ausreichen, um die Garnison vollständig zur Aufgabe zu bewegen,[26] hatte sich als falsch erwiesen.

Gegen Mittag wurde auch das bis dahin als Reserve zurückbehaltene I.R. 133 zur Unterstützung in die Festung geschickt. Ihm gelang es, die West- und Südinsel zu nehmen. Der Westteil der Nordinsel befand sich gegen Abend in der Hand des I.R. 135, angesichts der Lage zog es sich aber auf den Nordwall der Insel zurück.[27]

Während das I.R. 130 an diesem Tag rund 70 Gefallene zu beklagen hatte (einige davon durch die eigene Artillerie, s. u.), verzeichnet das Gefallenenregister der 45. I.D.[28] für das I.R. 135, das die Festung angriff, mehr als 180 Tote, unter ihnen zwei Bataillonskommandeure und ein Kompaniechef.

Am frühen Morgen des 23. Juni wurden die Truppen aus der Festung zurückgezogen, um eine erneute Beschießung durch die Artillerie zu ermöglichen. Die aufgegebenen Räume wurden schnell wieder durch Rotarmisten besetzt.[29] Den ganzen Tag über wurde die Festung durch die Artillerie beschossen, am frühen Abend kamen mit Lautsprechern bestückte Fahrzeuge einer Propagandakompanie im Bereich der Nordinsel zum Einsatz. Ab 17.00 Uhr ergaben sich ca. 1900 Mann in verschiedenen Teilen der Festung.[30] Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass andere entschlossen waren, den Kampf fortzuführen.

In der Nacht zum 24. Juni kam es mehrfach zu Gefechten, u. a. unternahmen Gruppen von Rotarmisten Versuche, den Belagerungsring zu durchbrechen. Angesichts der immer noch gefährlichen Stärke des Gegners entschloss sich das Divisionskommando, Artilleriebeschuss und Übergabeaufforderungen per Lautsprecher fortzusetzen.[31] Gegen Mittag wurde das Feuer eingestellt, während gleichzeitig Angriffe der Infanterie auf die Nord- und Kerninsel unternommen wurden. Dabei gelang es, am 22. Juni in der Zitadellenkirche Eingeschlossene zu befreien und in schweren Kämpfen[32] große Teile beider Inseln, später auch die Südinsel[33] zu nehmen. Der Ostteil der Nordinsel blieb dabei zum Teil in sowjetischer Hand.[34]

Um 15.00 Uhr erhielt die Artillerie den Befehl, »die Rohre zu entladen«,[35] sie konnte an den weiteren Kämpfen um die Festung nicht mehr teilnehmen, da die Infanterie ansonsten zu stark gefährdet gewesen wäre.

Nach drei Tagen schwerer Kämpfe verblieben am Abend dieses Tages nur noch wenige sowjetische Widerstandsherde. Bis zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa 3800 sowjetische Soldaten in Gefangenschaft, das entspricht etwa 55,9 Prozent derer, die bis zum Ende der Kämpfe insgesamt in Gefangenschaft geraten sollten. Darüber hinaus war eine unbekannte Anzahl gefallen. Die Deutschen hatten etwa 371 Mann verloren, etwa 86,5 Prozent ihrer Gesamtverluste im Kampf um die Festung (s. u.).

Die nun noch in der Festung aushaltenden Rotarmisten waren offenbar entschlossen, bis zum Letzten zu kämpfen.[36] Entsprechend hart verliefen die Kämpfe am 25. und 26. Juni. Die Pioniere der 45. I.D. führten am 25. Juni erste Sprengungen an den noch verteidigten Teilen der Ringkaserne durch,[37] während I.R. 135 und A. A. 45 weiter versuchten, das gegenüberliegende »Objekt 145« und das Ostfort auf der Nordinsel zu erobern. Beide seien jedoch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zu nehmen, teilte der Regimentskommandeur abends mit,[38] das Divisionskommando bemühte sich daher um die Zuweisung von Panzern.[39] Solche wurden nur in geringem Umfang zur Verfügung gestellt: Sie sollten von den Panzerzügen 27 und 28[40] kommen, allerdings stellte sich heraus, dass nur einer der Kampfwagen fahrbereit war. Den Technikern der 45. I.D. gelang es außerdem, einen erbeuteten sowjetischen T-26 einsatzbereit zu machen.

Nach weiteren Sprengungen an der Ringkaserne am 26. Juni 1941, bei denen »ganze Häuserteile einstürzten«,[41] waren die sich dort noch haltenden Rotarmisten gezwungen aufzugeben. Im Anschluss wurde es auch möglich, das Werk 145 zu stürmen.[42] Damit waren am Abend des fünften Tages alle Widerstandsherde, bis auf das Ostfort, genommen.

Der 27. Juni verlief überwiegend ruhig. Während das I.R. 130 bereits in der Stadt Unterkünfte bezogen hatte und mit Sicherungsaufgaben betraut war,[43] »säuberte« das I.R. 133 »ohne jeden Kampf« die Festung von einzelnen noch verbliebenen Rotarmisten.[44] Das Ostfort band nur noch geringe Kräfte.[45] Es wurde mit den zur Verfügung stehenden schweren Waffen beschossen, ohne dass sich der gewünschte Effekt – die Übergabe – einstellte. Mit seinen Erdwällen und starkem Mauerwerk trotze es dem Beschuss und erfüllte so die ihm im 19. Jahrhundert zugedachte Funktion.

Die 45. I.D. bat daher das auf dem nahegelegenen Flugplatz bei Małaszewicze Duże stationierte Kampfgeschwader 3 um Unterstützung. Ein erster Angriff wurde am Morgen des 29. Juni 1941 von fünf Ju 88-Bombern geflogen, die je zwei 500-kg-Bomben abwarfen.[46] In ihren Erinnerungen berichten sowjetische Zeitzeugen davon, dass es anschließend eine Parteiversammlung im Fort gegeben habe, bei dem einstimmig beschlossen wurde, bis zum Tode zu kämpfen – Aufgabe sei Verrat.[47] Nach einem zweiten Angriff am frühen Abend, bei dem sieben Ju 88 insgesamt zwölf 500-kg-Bomben sowie eine 1800 kg schwere Bombe auf das Fort abwarfen, kapitulierte dessen Besatzung – entgegen der kurz zuvor einstimmig gefassten Entscheidung. 389 Mann begaben sich in Gefangenschaft. Damit waren die Kämpfe um die Brester Festung beendet, die Masse der 45. I.D. verließ Brest am 2. Juli 1941.[48] Sie ließ nur schwache Kräfte, das II. Bataillon des I.R. 130 mit Hilfskräften, zurück. Dieses Bataillon sicherte die Festung und wurde am 5. Juli 1941 vom Wachbataillon 502 abgelöst.[49] An diesem Tag waren lediglich 133 Mann in der Festung im Einsatz.[50] Offenbar betrachteten die Deutschen die möglicherweise noch in der Festung zurückgebliebenen Rotarmisten nicht mehr als Problem.

Für Kampfhandlungen in der Brester Festung nach dem 29. Juni 1941 enthalten die bislang bekannten zeitgenössischen Dokumente einen einzigen Beleg: Am 23. Juli 1941 gab es im Bereich des Nordtores einen Feuerüberfall auf ein Aufräumkommando, in dessen Folge ein sowjetischer Kommandeur gefangen genommen wurde.[51] Die Quellen enthalten keine weiteren Hinweise auf die Identität des Gefangenen, auffällig sind aber die Übereinstimmungen mit der Gefangennahme von Major Pëtr Gavrilov – des Mannes, der als letzter Verteidiger der Festung geehrt wird.[52] Einen eindeutigen Beleg für die Identität Gavrilovs und des Gefangenen in den deutschen Quellen gibt es jedoch nicht.[53]

Deutsche und sowjetische Verluste in den Kämpfen um die Brester Festung

Die sowjetische Forschung verfügte kaum über zeitgenössische Quellen zu den Kämpfen um die Brester Festung. Daher war der »Gefechtsbericht über die Wegnahme von Brest-Litowsk« des Divisionskommandeurs der 45. I.D., Fritz Schlieper, von außerordentlicher Wichtigkeit. Eine Abschrift des Berichts war bereits im Winter 1941/1942 von sowjetischen Truppen erbeutet worden und fand etwas später in der Propaganda Verwendung.[54] Schlieper beziffert die eigenen Verluste vom 22. bis 30. Juni 1941 auf 453 Gefallene und Vermisste sowie 668 Verwundete. Über die sowjetischen Verluste heißt es, in Stadt und Festung zusammen genommen seien 7223 Gefangene eingebracht worden, eine unbekannte Anzahl sei darüber hinaus getötet worden.

Für die Frage nach dem Ausmaß der sowjetischen Verluste in den Kämpfen um die Brester Festung liegen außer dem Gefechtsbericht 40 weitere Quellen vor, die einander ergänzen und bestätigen. Die Dokumentation ist dennoch teilweise lückenhaft.

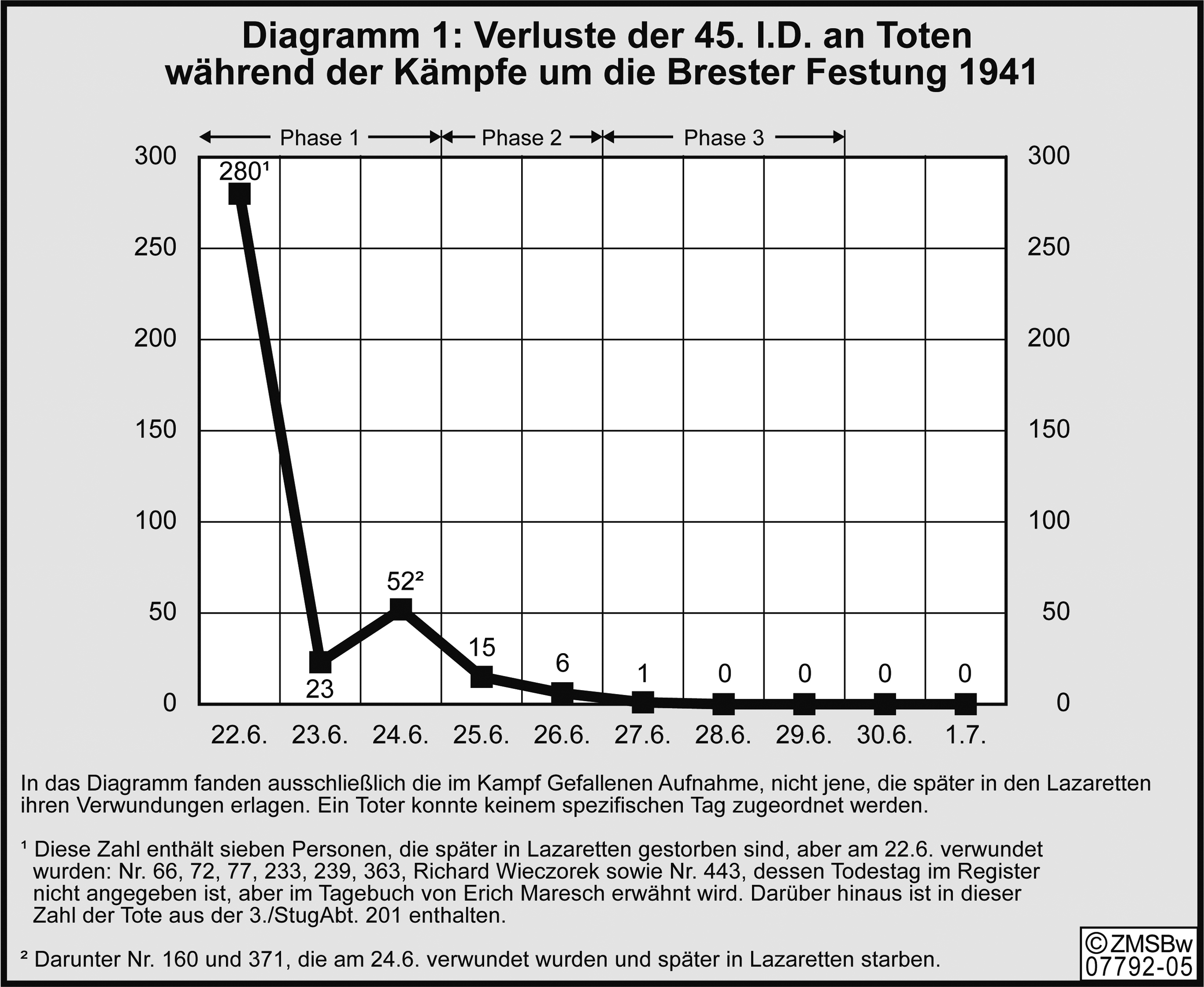

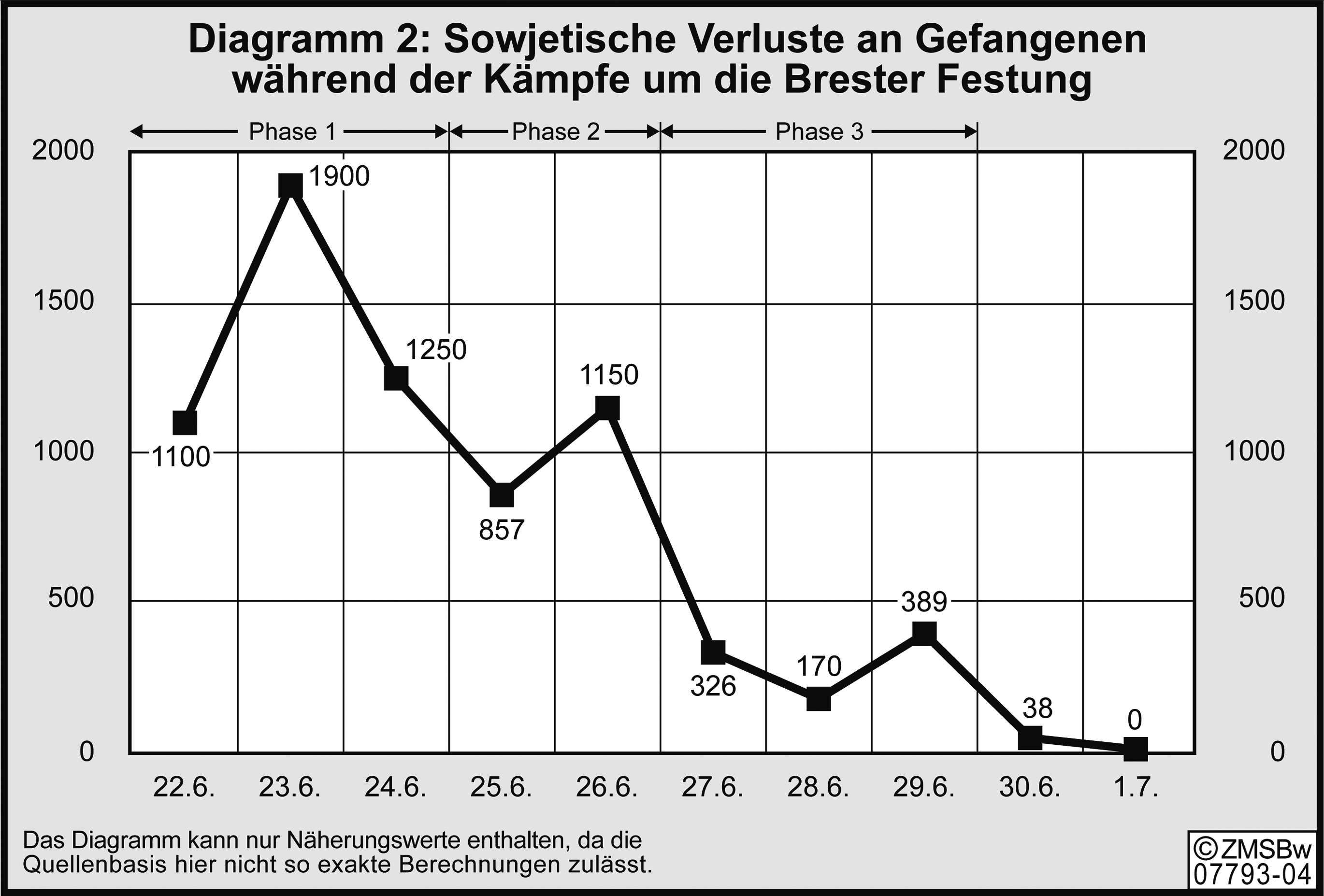

Die im Folgenden vorgenommene quantitative Analyse der Verluste der Wehrmacht an Toten[55] und der Roten Armee an Gefangenen[56] soll das Bild vom Verlauf der Kämpfe ergänzen.

Deutsche Verluste: Gefallene

Zur Analyse der Zahl deutscher Gefallener wird größtenteils das Totenregister der 45. I.D. verwendet, das der Divisionspfarrer und Gräberoffizier der 45. I.D., Rudolf Gschöpf, nach dem Krieg auf Grundlage von Duplikaten der Gefallenenmeldungen erstellt hat.[57] Das handschriftliche Register enthält detaillierte Angaben über die Toten der 45. I. D. Auf einer Doppelseite sind jeweils neun Personen vermerkt:[58] Dienstgrad, Vor- und Zuname, Truppenteil (Kompanie), Geburtsdatum und -ort, Todestag und -ort, Grablage, Todesursache sowie Bemerkungen zu der Nummer der Erkennungsmarke und der Anschrift naher Verwandter. Das Register enthält für die Brester Periode 475 Eintragungen, wobei nicht alle davon in den Kämpfen in und um Brest bzw. die Brester Festung gefallen sind, wie im Folgenden zu sehen ist. Überprüfungen haben ergeben, dass das Totenregister als zuverlässige Quelle für die Verluste der 45. I.D. angesehen werden kann.[59]

Von den 475 Wehrmachtangehörigen, die im Gefallenenregister eingetragen sind, sind fünf vor dem 22. Juni 1941 ums Leben gekommen,[60] zwei weit weg von Brest gefallen[61] und einer am 30. Juni 1941 ertrunken.[62]

Die Verluste der 31. I.D. und 34. I.D. wurden von Gschöpf nicht registriert. Da diese Divisionen jedoch rasch an Brest vorbei nach Osten vorstießen, ist es unwahrscheinlich, dass ihre Soldaten im Kampf um die Brester Festung ums Leben kamen.[63] Lediglich beim Einsatz der 3. Batterie der der 34. I.D. unterstellten Sturmgeschützabteilung 201 in der Festung fand ein Unteroffizier den Tod, sechs weitere Angehörige der Batterie wurden zum Teil schwer verwundet.[64]

Bei der nun folgenden Berechnung der Gefallenenzahlen für die einzelnen Kampftage sind jeweils berücksichtigt:

Gefallene, die am betreffenden Tag im Kampf ums Leben gekommen sind,

Verwundete, die am betreffenden Tag im Lazarett gestorben sind, wenn sich der Tag der Verwundung nicht ermitteln ließ,

Verwundete, bei denen sich der Tag der Verwundung ermitteln ließ, für den Tag der Verwundung.[65]

Am 22. Juni 1941 verloren insgesamt ca. 311 Angehörige der 45. I.D. ihr Leben in Brest und Umgebung.[66] Mindestens vier davon kamen durch Kurzschüsse der eigenen Artillerie noch westlich des Grenzflusses Bug um,[67] durch Treffer der als nicht sehr zielgenau geltenden Nebelwerfer starben mindestens sechs weitere Soldaten.[68] Es ist davon auszugehen, dass etwa 30 der Toten, Angehörige des I.R. 130, das die Festung südlich umgangen hatte, bei Kämpfen in der Stadt Brest und östlich von ihr gefallen sind. Direkt im Zusammenhang mit den Kämpfen um die Brester Festung sind demnach am ersten Tag des Krieges etwa 280 Wehrmachtangehörige gefallen.

Nach dem 22. Juni 1941 wurden keine Kämpfe in der Stadt mehr gemeldet,[69] es ist also anzunehmen, dass alle weiteren Verluste in der Festung eintraten. Während der Kämpfe am 23. Juni starben 35 Wehrmachtangehörige, davon 14 in den Lazaretten.[70]

Der 24. Juni war wieder stärker von Kämpfen der Infanterie geprägt, was sich auch in der Verluststatistik bemerkbar machen sollte. 56 Mann kamen ums Leben,[71] vier davon erlagen ihren Verwundungen in den Lazaretten. Die nun folgenden Kämpfe um einzelne Widerstandsherde forderten deutlich geringere Verluste: Am 25. Juni starben 15 Wehrmachtangehörige im Kampf, weitere sechs in den Lazaretten.[72] Am Folgetag wurden alle verbliebenen Widerstandsherde bis auf das Ostfort genommen, dabei kamen sechs deutsche Soldaten um, weitere sieben starben in den Lazaretten.[73] Oberleutnant Erich Mathwig[74] war am 27. Juni 1941 der letzte deutsche Soldat, der in der Brester Festung im Kampf fiel. Alle weiteren Kämpfer starben in den Lazaretten.

Für sieben namentlich bekannte Tote konnte der Todestag nicht ermittelt werden, einer von ihnen zählt wegen des bekannten Datums der Verwundung zu den Verlusten des 24. Juni.[75] Da nicht geklärt werden konnte, ob 13 nicht identifizierte Tote doch noch Aufnahme ins Gefallenenregister gefunden haben, ist es denkbar, dass die Gesamtzahl der Toten um 13 höher liegt, als hier angegeben.

Nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die deutschen Verluste an Toten. In Diagramm 1 (S. 52) lassen sich die drei Phasen der Kämpfe anhand der Verluste gut erkennen. Der Hauptteil der Verluste entfällt auf die ersten drei Kriegstage: 363 von 419 Gefallenen kamen in den ersten drei Tagen ums Leben – das sind 86,6 Prozent. In der zweiten Phase waren noch 31 Tote zu beklagen, in der dritten überwog der Anteil derer, die in den Lazaretten starben, während nur ein Soldat im Kampf fiel.

Verluste der 45. I.D. an Toten während der Kämpfe um die Brester Festung

| Datum | Verluste an Toten in der Brester Festung[76] | Nach Verwundung in der Festung in Lazaretten gestorben | zusammen |

| 22.06.1941 | 280[77] | 0[78] | 280 |

| 23.06.1941 | 23 | 12[79] | 35 |

| 24.06.1941 | 52[80] | 4 | 56 |

| 25.06.1941 | 15 | 4[81] | 19 |

| 26.06.1941 | 6 | 6[82] | 12 |

| 27.06.1941 | 1 | 5 | 6 |

| 28.06.1941 | 0 | 3 | 3 |

| 29.06.1941 | 0 | 1 | 1 |

| 30.06.1941 | 0 | 9 | 9 |

| 01.07.1941 | 0 | 2 | 2 |

| 03.07.1941 | 0 | 0[83] | 0 |

| 13.07.1941 | 0 | 0[84] | 0 |

| Todestag nicht angegeben | 1 | 3[85] | 4 |

| Todestag und -ort nicht angegeben | 2 | ||

| zusammen | 429 |

Sowjetische Verluste: Gefangene

Gefangene wurden in der Sowjetunion lange Zeit als Verräter betrachtet.[86] Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich in den Erinnerungen sowjetischer Brest-Veteranen keine Aussagen finden wie »Ich nahm eine weiße Fahne und ergab mich den Deutschen«. Stattdessen sind oft Darstellungen wie diese zu lesen: Nach einer nahen Explosion »geriet ich in bewusstlosem Zustand in Gefangenschaft«.[87] Nach den Erfahrungen der stalinschen Repressionen in der Sowjetunion kann man auch kaum etwas anderes erwarten. Neben der »inneren Zensur« taten Zensurbehörden wie Glavlit das ihrige, um den Quellenwert der publizierten Erinnerungen zu reduzieren.[88] Im Folgenden ist zu sehen, dass die Gefangenschaft im Falle der sowjetischen Verteidiger der Festung der Normalfall war, nicht die Ausnahme, wie es in der sowjetischen Literatur und im Museum der Verteidigung der Brester Festung dargestellt wird.[89]

Der Angriffsstreifen der 45. I.D. war im Bereich der Grenze mit einer Breite von rund fünf Kilometern sehr schmal. Etwa die Hälfte davon lag auf dem Territorium der Festung selbst.[90] In diesem Bereich waren – neben der Brester Festung – die Forts III[91] und X die einzigen nennenswerten militärischen Objekte. Die 45. I.D. hatte also außerhalb der Festung nur wenig Gelegenheit, Gefangene zu machen.

Die Quellen, die hier zur Quantifizierung der Gefangenenzahlen herangezogen werden, stammen überwiegend aus den Einheiten der 45. I.D. an das Divisionskommando (19 Dokumente[92]) und aus dem Stab der 45. I.D. (14 Dokumente). Darüber hinaus haben vorgesetzte Strukturen Dokumente zu dieser Frage produziert (5 Dokumente). Die drei bekannten Ego-Dokumente verfügen über sehr unterschiedliche Aussagekraft. Die 45. I.D. hat in den »Brester Tagen« das Unterstellungsverhältnis mehrfach gewechselt. Dies führte dazu, dass die Gefangenenmeldungen an verschiedene vorgesetzte Stellen geschickt wurden. Erhalten geblieben sind offenbar nur die an das LIII. A.K. geschickten, dem die Division vom 26. bis zum 27. Juni und vom 30. Juni bis zum 2. Juli 1941 unterstellt war.[93] Am 27. Juni und am 1. Juli 1941 schickte das Divisionskommando Übersichten über die jeweils zurückliegenden Tage an das Generalkommando des Armeekorps.[94] Diese beiden Meldungen erlauben es, die in anderen Quellen enthaltenen Zahlen zu überprüfen und auch Zahlen für den 28. Juni 1941 zu gewinnen, für den ansonsten keine Quellen vorliegen.

Die Quellen, die Angaben für die einzelnen Gefechtstage enthalten, weisen zum Teil Widersprüche und Dopplungen auf, zum Teil sind sie unvollständig. Ungenauigkeiten ergeben sich, da die Gefangenenmeldungen jeweils für den Stand um 20.00 Uhr erstellt wurden. Wer nach 20.00 Uhr in Gefangenschaft geriet, wurde demnach erst für den nächsten Tag gezählt. Diese Quellen bieten zunächst nur Orientierungswerte, jedoch ist deutlich, dass die ihnen zu entnehmende Gesamtzahl – zwischen 6713 und 7779,[95] während Schlieper im Gefechtsbericht 7223 angibt – einer Präzisierung bedarf. Zwei Quellen können dabei helfen. Generalmajor von Greiffenberg schrieb am 27. Juni 1941 in einer Meldung, dass die 45. I.D. »alleine aus der Brester Festung« 6000 Gefangene eingebracht habe.[96] Die Zahlen für den 27. Juni können ihm noch nicht vorgelegen haben, da die Division ihre täglichen Gefangenenmeldungen jeweils erst am Folgetag erstellte. Greiffenbergs Wissensstand muss demnach den Zahlen des 26. Juni entsprochen haben. Am Abend des 28. Juni meldete das LIII. A.K. an die 4. Armee, die 45. I.D. habe bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt 6537 Gefangene gemacht.[97] Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass die Zahlen vom 28. Juni dem Korps noch nicht bekannt waren. Nach den Berechnungen des Autors kamen bis zum 30. Juni etwa 649 Gefangene hinzu, womit die von Schlieper genannte Zahl von 7223 beinahe erreicht ist.

Es scheint demnach, dass die im Gefechtsbericht gemachte Angabe über die von der 45. I.D. in Brest und Umgebung sowie der Brester Festung eingebrachten Gefangenen zutreffend ist. Sie liegt um 556 niedriger, als die oben genannte »Höchstzahl« von 7779. Vermutlich betreffen die Abweichungen in der Berechnung die ersten zwei Kriegstage, in denen die Lage in der Festung sehr chaotisch war. Außerdem liegen für den 22. Juni nur wenige Quellen vor. Abzüglich dieser Abweichung von 556 Gefangenen wären an diesen beiden Tagen zusammengenommen ca. 2966 Mann in Gefangenschaft geraten.

Es ist darüber hinaus anzunehmen, dass etwa 400 davon nicht in der Festung, sondern in Brest und Umgebung gefangen genommen wurden.[98] Da die sowjetischen Truppen, die außerhalb der Festung stationiert waren, deutlich bessere Bedingungen für den Abzug nach Osten hatten als jene in der Festung und in den erhalten gebliebenen Meldungen nach der erwähnten Meldung des I.R. 130 keine Kämpfe außerhalb der Festung mehr genannt werden, ist davon auszugehen, dass hier kaum noch weitere Gefangene gemacht wurden. Aufgrund der obigen Überlegungen kann eine absichtliche Übertreibung der Gefangenenzahlen durch den Divisionskommandeur ausgeschlossen werden. Darüber hinaus liegt es nahe, dass seine Summe der insgesamt eingebrachten Gefangenen der Realität näher kommt, als die Berechnungen des Autors, die auf unvollständig überlieferten Gefangenenmeldungen und weiteren Dokumenten beruhen. Daher sollen den weiteren Überlegungen die Angaben Schliepers (7223 Gefangene aus Stadt und Festung) zugrunde gelegt werden. Zieht man von dieser Zahl die ca. 400 am 22. Juni 1941 vom I.R. 130 außerhalb der Festung eingebrachten Gefangenen ab, ergibt sich eine Gesamtzahl von etwa 6800 Mann, die bei den Kämpfen um die Brester Festung in deutsche Gefangenschaft geraten sind.

Für die einzelnen Tage ergibt sich demnach ungefähr folgendes Bild (Diagramm 2):

Ähnlich wie im Falle der blutigen Verluste der Wehrmacht, lassen sich die drei Phasen der Kämpfe anhand der Gefangenenzahlen wiedererkennen: In den ersten drei Tagen waren dies etwa 3800 Mann,[99] also etwa 56 Prozent aller in der Festung in Gefangenschaft geratenen Rotarmisten.[100] In der zweiten Phase am 25. und 26. Juni wurden etwa 2000 Mann gefangen genommen. In der Zeit vom 27. bis 30. Juni sinkt die Zahl der Gefangennahmen drastisch, nur der Fall des Ostforts lässt diese noch ein letztes Mal steigen.

Ereignisse und Nicht-Ereignisse im Narrativ über die Brester Festung

Zum Narrativ über die Verteidigung der Brester Festung gehören verschiedene, vielfach wiederholte Motive, die überwiegend auf die Erinnerungsberichte sowjetischer Veteranen zurückgehen. In Einzelfällen lassen sich auch fehlerhafte Übersetzungen als Quelle dieser Motive ausmachen.[101] Neben der Behauptung, die Verteidiger der Festung hätten jeden Aufruf zur Kapitulation zurückgewiesen, gehören »Bomben«, »Kriegsverbrechen« und »Abschüsse« zu den prominentesten Motiven. Ihrer Herkunft sowie ihrem Wahrheitsgehalt soll im Folgenden nachgegangen werden.

Bomben

Der ehemalige deutsche Stuka-Pilot Gottfried Hamacher erzählte 2001 in einem Fernsehinterview, dass er im Verbund mit seiner Einheit am 22. Juni 1941 um 3.33 Uhr die Brester Festung mit Bomben angegriffen habe. Bei jedem Flug habe er eine 500-kg-Bombe an Bord gehabt.[102] Das russländische Fernsehen unterlegte Hamachers Worte mit »Dokumentaraufnahmen«, die in einem merkwürdigen Kontrast zum Gesagten stehen: Zu sehen sind Bomben, die aus einem Flugzeug fallen – nicht eine oder zwei, sondern Dutzende. Die gezeigten Bombenabwürfe sind also offenbar nicht die, von denen der Zeitzeuge berichtete. Auch sowjetische Zeitzeugen haben vielfach von Luftangriffen auf die Brester Festung berichtet, wobei vom ersten Tag an Bomben abgeworfen worden seien,[103] zum Teil auch gleichzeitig mit Artilleriefeuer[104] und in Verbindung mit dem Einsatz der Infanterie.[105] Doch nicht nur in den Erinnerungen von Zeitzeugen ist von diesen Angriffen zu hören und zu lesen. Auch die Wehrmacht-Propagandazeitung Der Stoßtrupp schrieb bereits im Juni 1941 von Stuka-Angriffen auf die Festung.[106]

Es ist nur folgerichtig, dass dieses Motiv Teil des sowjetischen Narrativs über die Kämpfe um die Brester Festung wurde. Seit den Flächenbombardements der 1930er und 1940er Jahre ist die Fliegerbombe zum universellen Symbol des Krieges geworden. Bomben mit ihrer ungeheuren Zerstörungskraft, denen die Menschen weitgehend schutzlos ausgeliefert sind, die anonym und wenig zielgerichtet aus großer Höhe abgeworfen werden, traumatisieren, bringen viel Leid – und vergrößern in Erzählungen das Martyrium der Betroffenen.

Im Museum der Verteidigung der Brester Festung ist dieses Symbol präsent in Form von »aus der Decke fallenden« Bomben im Zentrum von Saal 3, der dem Kriegsbeginn gewidmet ist. An der Stirnseite des Raumes liegen, wie zum Beweis, Überreste einer Fliegerbombe.[107] Ob in Literatur und Filmen, Reden und Museumsführungen, die Erwähnung der Bombardierungen dient der Steigerung der Dramatik, des Leidens und der Kühnheit der Kämpfer, die auch dieser Waffe trotzten.

Diese Bomben gab es nicht. Weder in der Angriffsplanung noch in den deutschen und sowjetischen militärischen Berichten und Meldungen über den Fortgang des Angriffs, noch in zeitgenössischen Egodokumenten beteiligter Wehrmachtsoldaten ist die Rede von Luftangriffen – bis zum 29. Juni 1941, an dem der letzte verbliebene Widerstandsherd in der Festung, das Ostfort, mit insgesamt 23 Bomben angegriffen wurde.[108] Dieser Angriff ist gut dokumentiert, nicht zuletzt, weil für die Infanteristen der 45. Division der Einsatz der Luftwaffe in ihrem Bereich ein großes Ereignis war.

Gegen die Annahme von Bombenangriffen vor dem 29. Juni[109] spricht neben dem Schweigen der zeitgenössischen Quellen zu dieser Frage auch eine zwischen dem 26. und 29. Juni 1941 notierte Bemerkung im Kriegstagebuch der 45. I.D., die den folgenden Bericht aus Der Stoßtrupp zurückweist:

»Auf diese Bomben [die am Morgen des 22.6. auf den Südteil Brests abgeworfen wurden] ist anscheinend die Erzählung in einem Kriegsbericht in der Frontzeitung ›Der Stoßtrupp‹ zurückzuführen, wonach ›Stukas‹ die Zitadelle angegriffen hätten. Es ist dazu festzustellen, daß die Vorbereitung des Angriffes lediglich mit Artillerie erfolgte und auch später keine Stukas eingesetzt werden konnten.«[110]

Auch ein »theoretisches« Argument spricht gegen die Annahme der von Zeitzeugen behaupteten Bombardierungen. Der gleichzeitige Einsatz von Artillerie und Luftwaffe verbot sich ebenso wie der von Infanterie und Luftwaffe. Im ersten Fall wären die Kampfflugzeuge durch die mehrere Kilometer hoch aufsteigenden Artilleriegeschosse, im zweiten Fall die Infanteristen durch die nicht präzise abzuwerfenden Bomben mit ihrem erheblichen Wirkungsbereich gefährdet worden.

Die Berichte mancher Zeitzeugen stehen also in starkem Kontrast zu den historischen Ereignissen. Haben sie fantasiert oder gelogen? Im Falle der Verteidiger der Brester Festung muss davon ausgegangen werden, dass mehrere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Einige werden die schweren Explosionen, die Brände und Zerstörungen, die vom Artilleriefeuer herrührten, für Folgen von Bombenabwürfen gehalten haben. Viele wurden im Schlaf vom Kriegsbeginn überrascht und hatten gar keine Gelegenheit, die Ursache der Detonationen zu erkennen. Da sich in der Nähe von Brest Militärflugplätze der Luftwaffe befanden, können die Verteidiger auch tatsächlich deutsche Flugzeuge gesehen haben.

Der Historiker Helmut Schnatz ist der Frage nachgegangen, warum Zeitzeugen schwören, etwas gesehen zu haben, etwas zu erinnern, was es bewiesenermaßen nicht gegeben hat.[111] Neben der schweren Traumatisierung durch die Ereignisse macht Schnatz auch das »kollektive kommunikative Gedächtnis der Nachlebenden in der Nachkriegszeit«[112] verantwortlich. Im Falle der Brester Festung können wir einen analogen Schluss ziehen: Bereits 1956 kam der Film Bessmertnyj garnizon (»Die unsterbliche Garnison«)[113] in die sowjetischen Kinos, in dem gezeigt wird, wie bei Sonnenaufgang deutsche Kampfflugzeuge aufsteigen und Bomben abwerfen – die dann in der Brester Festung detonieren. Dieser Film wurde in den folgenden Jahren als »dokumentarisches Drama« gezeigt und beeinflusste so die Wahrnehmung der Ereignisse und mit Sicherheit auch die Erinnerungen der Veteranen.

Stuka-Pilot Gottfried Hamacher war diesen Einflüssen vermutlich nicht ausgesetzt. Einige Details in seinen Erinnerungen ermöglichen die Überprüfung seiner Angaben. Er gibt an, beim Sturzkampf-Geschwader 77 gewesen zu sein, das im Juni 1941 in Biała Podlaska, westlich von Brest, stationiert war. Schon am zweiten Kriegstag verunglückte seine Ju 87 direkt nach dem Start und ging nach der Notlandung in Flammen auf. Es gelang Hamacher und seinem Kameraden, die Maschine zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen, bevor die mitgeführte 500-kg-Bombe detonierte.[114]

Die Unterlagen des Stuka-Geschwaders 77 sind nicht erhalten geblieben, das Verlustverzeichnis der Luftwaffe verzeichnet aber für den 23. Juni 1941 bei der 3./Stuka-Geschwader 77 in Biała Podlaska den »Absturz kurz nach Start« einer Ju 87. Das Flugzeug sei zu 100 Prozent zerstört worden, dennoch habe es keine Personenverluste gegeben.[115] Offenbar handelt es sich um Hamachers Maschine, ein Teil seiner Angaben ist also wahr. Was aber hat sein Geschwader angegriffen, wenn nicht die Brester Festung, wie er schreibt? Der russländische Forscher Rostislav Aliev geht davon aus, dass Hamacher die Stadt Brest bombardierte.[116] Das ist denkbar, da tatsächlich Bomben auf den Südrand der Stadt abgeworfen wurden,[117] allerdings sind keine Abwürfe so früh am Morgen dokumentiert.

Der populärwissenschaftlich-apologetische Band »Angriffshöhe 4000« von Cajus Bekker[118] enthält vielerlei Ungenauigkeiten, jedoch auch vieles, das auf tiefe Kenntnis der Materie schließen lässt – ohne jede Quellenangabe. Bekker schreibt, das StG 77 habe am 22. Juni 1941 Angriffe »gegen Bunkerlinien am Bug« geflogen.[119] Es ist denkbar, dass diese von Hamacher als zur Brester Festung gehörig angesehen wurden.

Kriegsverbrechen

Der deutsche Angriffskrieg war von vornherein als Vernichtungskrieg geplant. Recht und Unrecht spielten für die deutsche Führung keine Rolle, die als »verbrecherische Befehle« bekannten Anweisungen legen davon ein beredtes Zeugnis ab.[120] Zu diesem Komplex gehört nicht zuletzt der sogenannte Kommissarbefehl, der vorsah, dass politische Kommissare der Roten Armee nicht als Kriegsgefangene zu betrachten waren, sondern umgehend zu erschießen waren. Dass dies in den Frontdivisionen auch umgesetzt wurde, hat Felix Römer in einer umfangreichen Studie belegt.[121] Offiziere der 45. I.D. waren am 18. Juni 1941 über den Befehl informiert worden[122] und bereits am Folgetag wussten einfache Soldaten der Division, dass politische Kommissare nicht gefangen zu nehmen, sondern zu töten waren, wie das Tagebuch des Gefreiten Josef Arnreiter (2./I.R. 135) belegt.[123]

Fester Bestandteil des sowjetischen Narrativs über die Verteidigung der Brester Festung ist die Ermordung des Regimentskommissars und stellvertretenden Kommandeurs des 84. Schützenregiments, Efim Fomin, durch Soldaten der 45. I.D.,[124] die von einigen Zeitzeugen auf den 30. Juni 1941 datiert wird.[125] Den Erinnerungen anderer Veteranen folgend, kann davon ausgegangen werden, dass Fomin bereits am 26. Juni 1941 gefangen genommen wurde. So berichtet Nikolaj Gutyra in seiner Beschreibung der Ereignisse vom 26. Juni, dass deutsche Pioniere das Gebäude, in dem sich u. a. er und Fomin aufgehalten hatten, durch eine Sprengung teilweise zerstörten. Dabei seien sie beide gefasst worden.[126] Die Beschreibung und Datierung des Einsatzes der Wehrmacht-Pioniere stimmen mit Angaben aus deutschen Quellen überein.[127] Pëtr Koškarov berichtet, Fomin sei gemeinsam mit Hauptmann Ivan Zubačëv in Gefangenschaft geraten.[128] Aus der Personalkarte I des Kriegsgefangenen Zubačëv geht hervor, dass dieser am 26. Juni 1941 arretiert wurde.[129]

Ebenfalls vom 26. Juni stammt ein Eintrag im Fernsprechbuch des Stabes der 45. I.D., der als einzige Spur Fomins in den deutschen Akten interpretierbar ist, da er das Gebäude betrifft, in dem Fomin und Zubačëv gefangen genommen wurden:

»Nordbrücke, genau NO-wärts, / Bunker A. A. III/133. / 110 [oder 120] / [unleserlich] von der anderen Seite Muchawiec rotes Haus 100 Gefangene. / Südteil Ostecke: 150 verdursten. / GPU-Schule, gute Uniformen. / Gefangenenlage [unleserlich] – Versuch, wer Offz. – Mann. – Kommissar [unleserlich] [gef] Kommissar erheblich intelligenter.«[130]

Fomin gehörte zu den Organisatoren der Verteidigung, als Kommunist und Kommissar war er für die Rolle eines Helden wie gemacht. Seine jüdische Herkunft war in der Sowjetunion weniger dafür geeignet, daher blieb sie meist etwas im Hintergrund. Er war nicht das einzige Opfer der Umsetzung des Kommissarbefehls durch die 45. I.D. in Brest. Allein für den 22. Juni 1941 meldete der Quartiermeister des XII. A.K., die 45. I.D. habe neun Kommissare gefangen genommen.[131] Die Aufzeichnungen des im Stab Ib der 45. I.D. arbeitenden Hauptmanns d.R. Erich Maresch vom 23. Juni 1941 verweisen auf die Ermordung der Gefangenen.[132]

Sowjetische Augenzeugen berichteten über weitere, von Soldaten der 45. I.D. begangene Kriegsverbrechen.[133] So seien Spitäler auf dem Festungsgelände trotz eindeutiger Markierungen auf den Dächern mit Artillerie beschossen worden,[134] darüber hinaus seien Kranke und Krankenschwestern ermordet worden.[135] Um den Zugang zur Kerninsel zu erzwingen, so eine Augenzeugin, hätten die Deutschen Frauen und Kinder als lebenden Schild vor sich hergetrieben.[136] In anderen Fällen seien Kinder unter Geschütze gelegt worden, damit diese nicht von den Verteidigern unter Beschuss genommen werden konnten.[137] Auch seien von den Deutschen Tränengas und andere Giftgase eingesetzt worden.[138]

Mit Ausnahme des Beschusses der Spitäler lassen sich diese Ereignisse anhand deutscher Quellen weder be- noch widerlegen. Im Fall des »lebenden Schildes« fällt jedoch auf, dass die Beschreibung relativ oberflächlich ist und keinerlei Information darüber enthält, was mit den Betroffenen weiter geschehen ist. Auch gibt es keine Aussagen von Überlebenden des »lebendigen Schildes«.

Die systematische Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener erfolgte überwiegend erst in den Lagern, verglichen mit den Millionen Toten, die dieses Massenverbrechen forderte, nehmen sich die folgenden Zahlen gering aus. Dennoch sind die Morde an Gefangenen in Brest ein Hinweis auf das Verhalten der deutschen Frontsoldaten von Beginn des Krieges an, zumal die Dunkelziffer wahrscheinlich wesentlich höher ist.

Der Soldat in der 2./I.R. 135, Heinrich Ebenseder, berichtet in seinem Tagebuch von zwei Erschießungen am 23. Juni 1941:

»Die Heckenschützen schossen die ganze Nacht. 9. Gruppe: gingen auf Spähtrupp, hinter uns wurde auch immer geschossen. Es waren kleine Häuser dort und Steinhaufen, wir fanden 3 Zivilisten,[139] kam ein Feldw. von der 4. Kp. daher, er sagte: Erschießt die Hunde, und nahm sie, führte sie ein paar Schritte zur Seite, legte dem 1. die Pistole ans Genick, drückte los, hatte einen Versager, das muß ein unheimliches Gefühl sein, jedoch der 2. Schuss sitzt, der 1. sinkt zusammen, der 2. und 3. auch. Es ging nicht lange her, hatten wir noch 13 Mann (Zivil), ich führte diese zu dem Feldw. zurück, die waren ihm aber zu viel, die Frauen und Kinder standen umher. Wir meldeten es dem Btl.-Führer, der sagte: Erschießen, es erschoß die Lt. Kohowez, der jetzt die 4. Komp. führt.«[140]

Eine Meldung des Pionierbataillons 81 vom Abend des 24. Juni 1941 besagt, dass zwei sowjetische Soldaten, offenbar als Vergeltung für einen Überfall auf einen Posten, erschossen wurden.[141]

Unklar muss einstweilen bleiben, wie Äußerungen zu bewerten sind, nach denen sich gestellte Rotarmisten an Ort und Stelle erschießen ließen – da sie ihre Ermordung in der Gefangenschaft ohnehin als ausgemachte Sache ansahen. So schreibt ein Leutnant in einem Feldpostbrief: »und wir fanden den Kerl, der sich in einem Zimmer mit Sandsäcken hinter seinem M.G. verschanzt hatte, bis zur letzten Minute schoß und sich dann totschlagen ließ.«[142]

Das Kriegstagebuch der 45. I.D./Ia berichtet: »Zum Teil stehen die aufgefundenen Gefangenen [sic] überhaupt nicht mehr auf, sondern wollen lieber an Ort und Stelle erschossen werden.«[143]

Der Einsatz chemischer Kampfstoffe wie Tränengas[144] oder anderer »Gase« durch die Wehrmacht, lässt sich anhand zeitgenössischer Quellen nicht nachweisen. Wahrscheinlicher als ein tatsächlicher Einsatz sind von den Schrecken des Ersten Weltkrieges gespeiste Fehlinterpretationen. Zum Teil wird durch die Schilderungen selbst bereits deutlich, dass keinesfalls chemische Kampfstoffe im Spiel waren, da vor Mund und Nase gebundene Tücher als ausreichender Schutz beschrieben wurden.

Auch Angehörige der sowjetischen Streitkräfte begingen während der Kämpfe um die Brester Festung Kriegsverbrechen. Im offiziellen Narrativ fehlen diese zumeist: Die Ermordung deutscher Kriegsgefangener wurde aus den veröffentlichten Dokumenten getilgt. Zwar finden sich Erwähnungen von Gefangennahmen, über das weitere Schicksal dieser Deutschen erfahren die Leser jedoch nichts.[145] Anders in den Originaltexten: Die sowjetischen Veteranen schreiben recht offen und ohne ein Problembewusstsein von der Erschießung der Gefangenen – die sie angesichts der Lage weder unterbringen oder nach hinten abschieben noch versorgen konnten.[146] Die zeitgenössischen deutschen Dokumente enthalten keine Belege für derartige Vorfälle. In einem Fall wurde zwar die Erschießung von gefangenen Deutschen vermutet, eine Leichenschau ergab jedoch »keinen Anhalt für völkerrechtswidriges Erschießen«.[147] Sowohl deutsche als auch sowjetische Quellen berichten jedoch übereinstimmend von der Ermordung überlaufwilliger sowjetischer Soldaten durch Verteidiger der Festung.[148]

Die Übergänge zwischen Kriegslist und Kriegsverbrechen sind manchmal fließend. So wird vom Missbrauch der weißen Fahne und des besonderen Schutzstatus Verwundeter berichtet; sowjetische »Verwundete« sollen Waffen aus ihren Verbänden gezogen haben.[149]

Abschüsse

Obwohl die Luftwaffe erst am 29. Juni 1941 in die Kämpfe um die Brester Festung eingriff, berichten sowjetische Veteranen in ihren Memoiren davon, schon zuvor deutsche Flugzeuge abgeschossen zu haben. So schreibt Major Gavrilov, allein an einem der ersten Tage seien über dem Ostfort drei Abschüsse gelungen.[150] Ein weiteres Flugzeug sei am 27. Juni 1941 mit einem Fla-MG über dem Ostfort abgeschossen worden, behauptet Jakov Kolomiec.[151]

Auch sonst waren die Verteidiger in Bezug auf Abschüsse deutscher Militärtechnik äußerst erfolgreich, zumindest in ihren Erinnerungen. Von den zwei Beobachtungsballons, die am 22. Juni 1941 im Bereich des XII. A.K. für die Artilleriekorrektur eingesetzt waren, schossen sie drei ab.[152] Im Kampf gegen deutsche Panzer vernichteten die Verteidiger an mehreren Tagen in verschiedenen Bereichen der Festung mit geballten Ladungen, Granaten oder Geschützen gleich diverse der feindlichen Stahlkolosse.[153] Dieses Motiv fand auch Eingang in die Literatur,[154] wobei selten die Frage gestellt wurde, ob und an welchen Tagen die 45. I.D. überhaupt schwere Technik in der Festung zum Einsatz brachte. Auch eine von den Deutschen errichtete Pontonbrücke sei von den Verteidigern zerstört worden, heißt es.[155] Zu Beginn des deutschen Angriffs seien mehrere Motorboote auf dem Muchavec beschossen und mitsamt deren Mannschaften vernichtet worden.[156]

Angesichts der vielen Zeugen für diese Ereignisse fällt es schwer, sie in Bausch und Bogen ins Reich der Fantasie zu verbannen. Tatsächlich lassen sich anhand der zeitgenössischen Quellen keine Abschüsse von Flugzeugen, Beobachtungsballons, Panzern oder Sturmgeschützen, auch keine Zerstörung einer Pontonbrücke nachweisen. Lediglich die Zerstörung von zwei Booten am 22. Juni 1941 auf dem Muchavec ist belegt.[157] Ihre Mannschaften haben demnach aber überlebt und zu Fuß weitergekämpft.[158]

Welche Wahrheitskerne enthalten die Berichte der Zeitzeugen? Wie kam es zu den oben genannten Beschreibungen?

Ein Flugzeugabschuss ist ein wichtiges Ereignis, besonders, wenn es im Tätigkeitsbereich einer Infanterie-Division eintritt, die jede Luftunterstützung extra anfordern muss. Daher hätten Abschüsse (umso mehr drei an einem Tag) Spuren hinterlassen müssen. Solche Spuren finden sich aber weder im zeitgenössischen Schriftgut der Wehrmacht noch in Egodokumenten deutscher Soldaten oder auf den Hunderten von bekannten Fotografien, die deutsche Soldaten während und nach den Kämpfen machten.

Wie oben erwähnt, befanden sich in der Nähe von Brest Militärflugplätze der Luftwaffe, die Verteidiger konnten also tatsächlich deutsche Flugzeuge gesehen haben. Auch der Beschuss eines Aufklärungsfliegers am 25. Juni 1941[159] könnte als Wahrheitskern der Erinnerungsberichte interpretiert werden. Ursachen für die Behauptung von Abschüssen durch Verteidiger lassen sich im tiefen Ohnmachtsgefühl angesichts der deutschen Übermacht suchen. Auf diese Weise konnte zumindest in der Fantasie und in der Literatur die Niederlage in einen Teilsieg umgewandelt werden.

Die 45. I.D. verfügte nicht über Panzer. Dennoch kamen in den Kämpfen um die Festung gepanzerte Fahrzeuge zum Einsatz. Dies waren die beiden Panzerspähwagen der Aufklärungsabteilung 45, ein französischer Beutepanzer von Typ Somua S 35, der am 26. Juni 1941 von einem Panzerzug geholt worden war, sowie mindestens zwei sowjetische Beutefahrzeuge: ein Panzerwagen BA 6 oder BA 3 sowie ein Panzer T 26.[160] Am 22. Juni 1941 nahm die III. Batterie der Sturmgeschützabteilung 201 an den Kämpfen in der Festung teil. Zunächst kämpften vier der insgesamt sieben Sturmgeschütze auf der Nordinsel. Später kam die gesamte Batterie auch auf der Kerninsel zum Einsatz.[161] Von diesen schweren Waffen ist die Rede, wenn sowjetische Zeitzeugen von »Panzern« in der Festung berichten.[162] Eines der Stug kehrte nach Ende des Einsatzes der Batterie in der Festung zum Bergen von Verwundeten auf die Nordinsel zurück, wo es ca. 200 Meter südwestlich des Ostforts[163] bewegungsunfähig liegenblieb. Laut Bericht der Batterie soll es sich »festgefahren« haben, im Gefechtsbericht der 45. I.D. heißt es, es sei »beschädigt liegengeblieben«.[164] Die Ursache für den Ausfall des Geschützes bleibt also im Dunkeln. Festzuhalten ist aber, dass es mehrere Tage lang relativ schutzlos herumstand und weder gesprengt noch in Brand gesetzt wurde.[165]

Auch einer der Panzerspähwagen der A. A. 45 blieb zeitweise in der Festung stehen: Er war während einer Aufklärungsfahrt ins Ostfort mit einem Rad in einem Schacht hängengeblieben und musste von der Besatzung verlassen werden.[166] Allerdings wird das Fahrzeug im Bericht des Waffen- und Gerätewarts der 45. I.D. nicht als Verlust aufgeführt,[167] es scheint also ebenfalls nicht zerstört worden zu sein, kann aber der Wahrheitskern im Bericht, ein deutscher »Panzer« sei in den Hof des Forts gefahren und dort zerstört worden,[168] gewesen sein.

Ebenso, wie im Fall der Flugzeugabschüsse, enthalten die zeitgenössischen Quellen keine Hinweise auf Abschüsse gepanzerter Fahrzeuge in der Brester Festung. Auch hier beschreiben die sowjetischen Veteranen zum Teil Vorgänge, deren Zeugen sie gewesen sind – das Eindringen von schweren Waffen in die Festung und den ungleichen Kampf. Aber auch im Fall der angeblich zerstörten Panzer geben die Zeitzeugen dem traumatischen Ereignis eine Wendung, die es erträglicher macht. Sie haben den »Drachen« mit großem Mut und unter schweren Verlusten besiegt, auch wenn die Schlacht verloren ging.

Die angeblich zerstörte Pontonbrücke, die abgeschossenen Beobachtungsballons, die mitsamt ihrer Besatzung vernichteten Sturmboote – in allen diesen Fällen haben wir es mit Übertreibungen zu tun, die einerseits geeignet sind, das eigene Heldentum zu vergrößern, andererseits den Schmerz der Niederlage verringern konnten. Zumindest in der Erinnerung war man nicht so hilflos und unterlegen, wie es in der traumatischen Situation empfunden wurde.

Schluss

Für die Bewertung des Verlaufs der Kämpfe und der Verluste beider Seiten liegen Quellen vor, die ein sehr präzises Bild vermitteln. Auf ihrer Grundlage lässt sich feststellen, dass das offizielle sowjetische Narrativ, das im Wesentlichen auf unkritisch übernommenen Aussagen sowjetischer Zeitzeugen beruht, in zentralen Punkten einer quellenbasierten Überprüfung nicht standhält. Die offiziell mit 32 Tagen angegebene Dauer der »Verteidigung der Brester Festung« lässt sich nur dann mit Recht behaupten, wenn man auch das Vorhandensein einzelner oder eines einzigen Soldaten in der Festung noch für die »Verteidigung der Festung« hält. Mit dem Fall des Ostforts am achten Tag des Krieges waren die Kämpfe beendet, abgesehen von dem Zwischenfall vom 23. Juli 1941 lässt sich anhand zeitgenössischer Dokumente keine Tätigkeit der Verteidiger der Festung belegen.

Die drei Phasen der Kämpfe finden ihre Widerspiegelung in den belegbaren Verlustzahlen beider Seiten. Auf die ersten drei Tage (22.–24.6.1941; erste Phase) entfallen etwa 86,5 Prozent der gefallenen und 70 bis 80 Prozent der verwundeten deutschen Soldaten sowie ca. 56 Prozent der insgesamt eingebrachten sowjetischen Gefangenen. Auf die zweite Phase (25.–26.6.1941) entfallen etwa 7 Prozent der deutschen Gefallenen und etwa 30 Prozent der sowjetischen Gefangenen. In der dritten Phase (27.–29./30.6.1941) sind bei der Wehrmacht nur noch unbedeutende Verluste zu verzeichnen, etwa 14 Prozent der insgesamt eingebrachten Gefangenen verloren ihre Freiheit in diesen Tagen. Damit ist deutlich, dass die deutschen Verluste nicht, wie im sowjetischen Narrativ behauptet, vom Divisionskommando kleingeredet und die Gefangenenzahlen übertrieben wurden. Im Gegenteil konnte das Kernelement des Narrativs, die Angehörigen der Roten Armee hätten »bis zur letzten Patrone« gekämpft, widerlegt werden: Die meisten Verteidiger der Festung – fast 6000 von etwa 9000, also beinahe zwei Drittel – gerieten in den ersten fünf Tagen in Gefangenschaft.

Obwohl die Bombardierung der Festung aus der Luft von Anfang an zu einem integralen Bestandteil des sowjetischen Narrativs geworden ist, lässt sich festhalten, dass in der ersten Woche der Kämpfe keine Fliegerbomben zum Einsatz kamen.

Angehörige der Wehrmacht haben im Kampf um die Festung belegbar Kriegsverbrechen wie die Erschießung Gefangener begangen. Besonders im Fall der Ermordung von insgesamt zehn politischen Kommissaren decken sich das sowjetische Narrativ und die wissenschaftliche Historiografie. In weiteren Fällen gibt es entweder keine belastbaren zeitgenössischen Quellen (Ermordung von Kranken und Krankenhauspersonal, Kinder unter Geschützen), deren Fehlen jedoch kein Beweis für die Unrichtigkeit der Vorwürfe ist; oder die Zeugenaussagen sind dürftig und nicht überzeugend (»lebender Schild«, Einsatz chemischer Kampfstoffe).

Die Überprüfung der Angaben sowjetischer Zeitzeugen hat gezeigt, dass diese zwar belegbare Wahrheitskerne enthalten, jedoch von massiven Übertreibungen geprägt sind. Dies gilt besonders für die angebliche Zerstörung schweren Kriegsgeräts wie Flugzeugen und Panzer der Wehrmacht.

Die Gründe für die vielen »falschen Erinnerungen« sind teils in Irrtümern, die aus der unübersichtlichen Situation resultierten, zu suchen, teils im Bestreben, die traumatischen Ereignisse besser verarbeiten zu können. Auch können bewusste Übertreibungen, um den eigenen sozialen Status zu verbessern, nicht ausgeschlossen werden. All dies konnte Teil der offiziellen Version der Ereignisse werden, nicht zuletzt, weil die Erinnerungen nie einer Quellenkritik unterzogen wurden, sie waren sakrosankt. In der Folge gab es in der Sowjetunion keinen Versuch, eine wissenschaftliche Historiografie der Kämpfe zu etablieren, selbst in »wissenschaftliche Ausgaben« über den Krieg wurde auf Belletristik zurückgegriffen, wenn die Rede auf Brest kam.[169]

Im starken Kontrast zu den vielen Medialisierungen (Kino, Theater, Literatur, sogar eine Oper u.v. a. m.), welche die Verteidigung der Brester Festung erfahren hat, steht die Tatsache, dass der größte Teil der Geschichte ihrer Verteidiger – nämlich ihr Schicksal in der Hölle der deutschen Lager – bislang weitestgehend unerzählt ist.

© 2017 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Artikel

- Militärische Strategie und christliche Propaganda

- Grenzenloses Heldentum revisited

- Aufrüstung, Grenzschließung und Besatzungsstatus der DDR

- Forschungsberichte

- Reisen in die Vergangenheit

- Deutsche Militärgeschichte von 1945 bis 1990 im internationalen Kontext

- Nachrichten aus der Forschung

- »Psychiatrie im Ersten Weltkrieg«

- »Gibt es eine deutsch-deutsche Militärgeschichte als neuere Zeitgeschichte?«

- »Materialschlachten 1916. Ereignis, Bedeutung, Erinnerung«

- Buchbesprechungen: Allgemeines

- Reinhard Wendt, Vom Kolonialismus zur Globalisierung. Europa und die Welt seit 1500, 2., aktual. Aufl., Paderborn [u. a.]: Schöningh 2016, 455 S., EUR 22,99 [ISBN 978-3-8252-4236-7]

- Christian Koller, Die Fremdenlegion. Kolonialismus, Söldnertum, Gewalt 1831–1962, Paderborn [u. a.]: Schöningh 2013, 340 S., EUR 34,90 [ISBN 978-3-506-77563-4]

- Jann M. Witt, Deutsche Marinegeschichte, Berlin: Palm Verlag 2015, 144 S., EUR 14,95 [ISBN 978-3-944594-23-1]

- Oliver Heyn, Das Militär des Fürstentums Sachsen-Hildburghausen 1680–1806, Köln [u. a.]: Böhlau 2015, 488 S. (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen. Kleine Reihe, 47), EUR 59,90 [ISBN 978-3-412-50154-9]

- Norman Polmar and Edward Whitman, Hunters and Killers, vol. 1: Anti-Submarine Warfare from 1776 to 1943, Annapolis, MD: Naval Institute Press 2015, XII, 209 S., $ 44.95 [ISBN 978-1-59114-689-6]

- Dieter Kürschner, Leipzig als Garnisonsstadt 1866–1945/49. Aus dem Nachlass. Hrsg. von Ulrich von Hehl und Sebastian Schaar, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2015, 726 S. (= Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Leipzig, 10), EUR 98,00 [ISBN 978-3-86583-907-7]

- Ulrich Raulff, Das letzte Jahrhundert der Pferde. Geschichte einer Trennung, 4. Aufl., München: Beck 2016, 461 S., EUR 29,95 [ISBN 978-3-406-68244-5]

- Carl Duisberg (1861–1935). Briefe eines Industriellen. Bearb. und eingel. von Kordula Kühlem, München: Oldenbourg 2012, VIII, 766 S. (= Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts, 68), EUR 118,00 [ISBN 978-3-486-71283-4]

- Stefan Deißler, Eigendynamische Bürgerkriege. Von der Persistenz und Endlichkeit innerstaatlicher Gewaltkonflikte, Hamburg: Hamburger Edition 2016, 367 S., EUR 35,00 [ISBN 978-3-86854-297-4]

- Buchbesprechungen: Altertum und Mittelalter

- Robert Rollinger, Alexander und die großen Ströme. Die Flussüberquerungen im Lichte altorientalischer Pioniertechniken (Schwimmschläuche, Keleks und Pontonbrücken), Wiesbaden: Harrassowitz 2013, XVI, 177 S. (= Classica et Orientalia, 7), EUR 38,00 [ISBN 978-3-447-06927-4]

- Mathis Mager, Krisenerfahrung und Bewältigungsstrategien des Johanniterordens nach der Eroberung von Rhodos 1522, Münster: Aschendorff 2014, 387 S., EUR 28,00 [ISBN 978-3-402-13049-6]

- Buchbesprechungen: Frühe Neuzeit

- Magnus Ressel, Zwischen Sklavenkassen und Türkenpässen. Nordeuropa und die Barbaresken in der Frühen Neuzeit, Berlin, Boston: De Gruyter 2012, 834 S. (= Pluralisierung & Autorität, 31), EUR 159,95 [ISBN 978-3-11-028249-8]

- Gregory Hanlon, The Hero of Italy. Odoardo Farnese, Duke of Parma, his Soldiers, and his Subjects in the Thirty Years' War, Oxford: Oxford University Press 2014, XIII, 241 S., £ 60.00 [ISBN 978-0-19-968724-4]

- ›Princess Hedvig Sofia‹ and the Great Northern War. Ed. by Ralf Bleile and Joachim Krüger, Dresden: Sandstein 2015, 415 S., EUR 78,00 [ISBN 978-3-95498-166-3] Von Degen, Segeln und Kanonen – Der Untergang der Prinzessin Hedvig Sofia. Hrsg. von Kirsten Baumann und Ralf Bleile, Dresden: Sandstein 2015, 291 S., EUR 28,00 [ISBN 978-3-95498-167-0]

- Buchbesprechungen: 1789–1870

- Frank Zielsdorf, Militärische Erinnerungskulturen in Preußen im 18. Jahrhundert. Akteure – Medien – Dynamiken, Göttingen: V&R unipress 2016, 305 S. (= Herrschaft und soziale Systeme in der Frühen Neuzeit, 21), EUR 45,00 [ISBN 978-3-8471-0496-4]

- Heinz Stübig, Mars und Minerva. Militär und Bildung in Deutschland seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Gesammelte Beiträge, Marburg: Tectum 2015, 331 S., EUR 29,95 [ISBN 978-3-8288-3620-4]

- Gerhard von Scharnhorst, Private und dienstliche Schriften, Bd 8: Tragischer Vollender (Preußen 1813). Hrsg. von Johannes Kunisch und Michael Sikora. Bearb. von Tilman Stieve, Köln [u. a.]: Böhlau 2014, XXXVII, 1020 S. (= Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, 52,8), EUR 99,00 [ISBN 978-3-412-22184-3]

- Tom Buk-Swienty, Dommedag Als. 29. juni 1864. Kampen for Danmarks eksistens, 2. udg., 5. opl., København: Gyldendal 2013, XVIX, 473 S., DK 249,95 [ISBN 978-87-02-11795-0] Johan Peter Noack, Da Danmark blev Danmark. Fortællinger af forhistorien til 1864, København: Gyldendal 2014, 356 S., DK 349,95 [ISBN 978-87-02-15784-0]

- Buchbesprechungen: 1871–1918

- Elke Hartmann, Die Reichweite des Staates. Wehrpflicht und moderne Staatlichkeit im Osmanischen Reich 1869–1910, Paderborn [u. a.]: Schöningh 2016, 470 S. (= Krieg in der Geschichte, 89), EUR 58,00 [ISBN 978-3-506-78373-8]

- Klaus-Jürgen Bremm, Armeen unter Dampf. Die Eisenbahnen in der europäischen Kriegsgeschichte 1871–1918, Hövelhof: DGEG Medien 2013, 127 S., EUR 24,80 [ISBN 978-3-937189-75-8]

- Katharina Rogge-Balke, Befehl und Ungehorsam. Kaiserliches Militär und wilhelminische Gesellschaft im satirischen Blick des Simplicissimus, Marburg: Tectum 2014, XI, 502 S., EUR 44,95 [ISBN 978-3-8288-3435-4]

- The Naval Route to the Abyss. The Anglo-German Naval Race 1895–1914. Ed. by Matthew S. Seligmann, Frank Nägler and Michael Epkenhans, Farnham: Ashgate 2015, XLIX, 508 S. (= Publications of the Navy Records Society, 161), £ 95.00 [ISBN 978-1-4724-4093-8]

- The Purpose of the First World War. War Aims and Military Strategies. Hrsg. von Holger Afflerbach, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg 2015, X, 258 S. (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 91), EUR 54,95 [ISBN 978-3-11-034622-0]

- William Mulligan, The Great War for Peace, New Haven, CT, London: Yale University Press 2014, VIII, 443 S., $ 35.00 [ISBN 978-0-300-17377-2]

- An der Front und hinter der Front. Der Erste Weltkrieg und seine Gefechtsfelder / Au front et à l’arrière. La Première Guerre mondiale et ses champs de bataille. Hrsg. von Rudolf Jaun [u. a.], Baden: Hier und Jetzt 2015, 318 S. (= Ares. Histoire militaire – Militärgeschichte, 2), EUR 44,00 [ISBN 978-3-03919-345-5]

- Alexander Watson, Ring of Steel. Germany and Austria-Hungary at War, 1914–1918, London [u. a.]: Penguin Books 2014, XXIV, 788 S., £ 12.99 [ISBN 978-0-141-04203-9]

- Holger H. Herwig, Marne 1914. Eine Schlacht, die die Welt veränderte?, Paderborn [u. a.]: Schöningh 2016, X, 339 S.(= Zeitalter der Weltkriege, 13), EUR 39,90 [ISBN 978-3-506-78195-6]

- Christian Jentzsch und Jann M. Witt, Der Seekrieg 1914–1918. Die Kaiserliche Marine im Ersten Weltkrieg, Darmstadt: Theiss 2016, 184 S., EUR 39,95 [ISBN 978-3-8062-3272-1]

- Hans Joachim Koerver, Krieg der Zahlen. Deutscher Ubootkrieg, britische Blockade, und Wilsons Amerika 1914–1919, Bd 1: Die Ära Tirpitz 1914 bis 1916, Steinbach: LIS Reinisch 2015, 239 S., EUR 44,90 [ISBN 978-3-902433-80-0]

- Jörg Mückler, Deutsche Flugzeuge des Ersten Weltkrieges, Stuttgart: Motorbuch 2013, 223 S., EUR 29,90 [ISBN 978-3-613-03605-5]

- Helmut Jäger, Luftbilder auf der Karte finden. Luftaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg lokalisieren, München: Venorion 2014, VII, 212 S., EUR 24,90 [ISBN 978-3–98 16934-0-9]

- Paul Jankowski, Verdun. Die Jahrhundertschlacht. Aus dem Engl. von Norbert Juraschitz, Frankfurt a. M.: Fischer 2015, 427 S., EUR 26,99 [ISBN 978-3-10-036303-9]

- Gerd Krumeich und Antoine Prost, Verdun 1916. Die Schlacht und ihr Mythos aus deutsch-französischer Sicht. Aus dem Franz. von Ursula Böhme, Essen: Klartext 2016, 272 S., EUR 19,95 [ISBN 978-3-8375-1570-1]

- Gerhard Artl, Die »Strafexpedition«. Österreich-Ungarns Südtiroloffensive 1916, Brixen: Weger 2015, 360 S., EUR 25,00 [ISBN 978-88-6563-127-0]

- »Solange die Welt steht, ist soviel Blut nicht geflossen«. Feldpostbriefe badischer Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918. Hrsg. vom Landesverein Badische Heimat e.V. und dem Landesverband Baden-Württemberg im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Ausgewählt, mitgeteilt und kommentiert von Marcel Kellner und Knud Neuhoff, Freiburg i.Br. [u. a.]: Rombach 2014, X, 383 S. (= Schriftenreihe der Badischen Heimat, 9), EUR 34,90 [ISBN 978-3-7930-5117-6]

- Aleksandra V. Kaljakina, Pod ochranoj russkogo velikodušija. Voennoplennye Pervoj mirovoj vojny v Saratovskom Povol'že (1914–1922) [Unter dem Schutz der russischen Großmut. Die Kriegsgefangenen des Ersten Weltkrieges im Wolgagebiet bei Saratov], Moskau: Kuckovo pole 2014, 303 S., RUB 386,00 [ISBN 978-5-9950-0443-1]

- Phillip G. Pattee, At War in Distant Waters. British Colonial Defense in the Great War, Annapolis, MD: Naval Institute Press 2013, XIV, 273 S., $ 59.95 [ISBN 978-1-61251-194-8]

- Paul Cornish, The First World War Galleries. Foreword by HRH The Duke of Cambridge, London: Imperial War Museum 2014, 224 S., £ 35.00 [ISBN 978-1-90489-786-6] 14 – Menschen – Krieg. Katalog und Essays zur Ausstellung zum Ersten Weltkrieg. Hrsg. von Gerhard Bauer, Gorch Pieken und Matthias Rogg, Dresden: Sandstein 2014, 308+408 S. (= Schriftenreihe des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr, 9), EUR 35,00 [ISBN 978-3-95498-076-5]

- Der Erste Weltkrieg in 100 Objekten. Hrsg. von der Stiftung Deutsches Historisches Museum, Darmstadt: Theiss 2014, 244 S., EUR 24,95 [ISBN 978-3-8062-2967-7]

- Dieter Storz, Der Große Krieg. 100 Objekte aus dem Bayerischen Armeemuseum, Essen: Klartext 2014, 457 S. (= Kataloge des Bayerischen Armeemuseums Ingolstadt, 12), EUR 22,95 [ISBN 978-3-837-51174-1]

- Buchbesprechungen: 1919–1945

- Sven Felix Kellerhoff, »Mein Kampf«. Die Karriere eines Buches, Stuttgart: Klett-Cotta 2015, 367 S., EUR 24,95 [ISBN 978-3-608-94895-0] Matthias Kessler, Eine Abrechnung. Die Wahrheit über Adolf Hitlers »Mein Kampf«, Berlin: Europa Verlag 2015, 319 S., EUR 22,90 [ISBN 978-3-944305-94-3]

- Adam Tooze, The Deluge. The Great War and the Remaking of Global Order, 1916–1931, London: Allen Lane 2014, XXIII, 644 S., £ 30.00 [ISBN 978-1-846-14034-1]

- At the Crossroads between Peace and War. The London Naval Conference of 1930. Ed. bei John H. Maurer and Christopher M. Bell, Annapolis, MD: Naval Institute Press 2014, X, 269 S., $ 59.95 [ISBN 978-1-61251-326-3]

- Michael Grüttner, Das Dritte Reich 1933–1939, 10., völlig neu bearb. Aufl., Stuttgart: Klett-Cotta 2014, 606 S. (= Gebhardt: Handbuch der deutschen Geschichte, 19), EUR 45,00 [ISBN 978-3-608-60019-3]

- Claudia Weber, Krieg der Täter. Die Massenerschießungen von Katyń, Hamburg: Hamburger Edition 2015, 471 S., EUR 35,00 [ISBN 978-3-86854-286-8]

- Maren Röger, Kriegsbeziehungen. Intimität, Gewalt und Prostitution im besetzten Polen 1939 bis 1945, Frankfurt a. M.: Fischer 2015, 304 S., EUR 24,99 [ISBN 978-3-10-002260-8]

- Thomas Casagrande, Südtiroler in der Waffen-SS. Vorbildliche Haltung, fanatische Überzeugung, Bozen: Edition Raetia 2015, 237 S., EUR 24,90 [ISBN 978-88-7283-539-5]

- Florian Traussnig, Militärischer Widerstand von außen. Österreicher in US-Armee und Kriegsgeheimdienst im Zweiten Weltkrieg, Wien [u. a.]: Böhlau 2016, 360 S., EUR 39,99 [ISBN 978-3-205-20086-4]

- Peter Raina, A Daring Venture. Rudolf Hess and the Ill-Fated Peace Mission of 1941, Oxford [u. a.]: Lang 2014, XIV, 278 S., EUR 58,90 [ISBN 978-3-0343-1776-4]

- Georg Hoffmann, Fliegerlynchjustiz. Gewalt gegen abgeschossene alliierte Flugzeugbesatzungen 1943–1945, Paderborn [u. a.]: Schöningh 2015, 428 S. (= Krieg in der Geschichte, 88), EUR 39,90 [ISBN 978-3-506-78137-6]

- Johannes Tuchel, Die Todesurteile des Kammergerichts 1943 bis 1945. Eine Dokumentation, Berlin: Lukas 2016, 455 S., EUR 24,90 [ISBN 978-3-86732-229-4]

- Ralf Blank, »Bitter Ends«. Die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs im Ruhrgebiet 1944/45, Essen: Klartext 2015, 364 S., EUR 22,95 [ISBN 978-3-8375-1192-5]

- Veronika Diem, Die Freiheitsaktion Bayern. Ein Aufstand in der Endphase des NS-Regimes, Kallmünz: Laßleben 2013, VIII, 520 S. (= Münchener Historische Studien, Abteilung Bayerische Geschichte, 19), EUR 39,00 [ISBN 978-3-7847-3019-6]

- Alexander W. Hoerkens, Unter Nazis? Die NS-Ideologie in den abgehörten Gesprächen deutscher Kriegsgefangener von 1939–1945, Berlin: be.bra 2014, 373 S., EUR 38,00 [ISBN 978-3-95410-040-8]

- Jane Chapman [et al.], Comics and the World Wars. A Cultural Record, Basingstoke: Palgrave 2015, XIV, 217 S. (= Palgrave Studies in the History of the Media), £ 60.00 [ISBN 978-1-137-27371-0]

- Kriegswichtig! Die Bücher der Luftkriegsakademie Berlin-Gatow. Katalog zur Ausstellung der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin vom 1. Oktober bis 14. November 2015. Hrsg. von Cornelia Briel, Regine Dehnel und Jürgen Ruby, Berlin: Militärhistorisches Museum der Bundeswehr – Flugplatz Gatow 2015, 102 S. (= Texte und Materialien, 15), EUR 00,00 [ISBN 978-3-00-050515-7]

- Buchbesprechungen: Nach 1945

- Jeremy Black, The Cold War. A Military History, London [u. a.]: Bloomsbury 2015, XII, 263 S., £ 20,69 [ISBN 978-1-4742-1798-9]

- Verhört. Die Befragungen deutscher Generale und Offiziere durch die sowjetischen Geheimdienste 1945–1952. Hrsg. von Wassili S. Christoforow, Wladimir G. Makarow und Matthias Uhl, Berlin [u. a.]: De Gruyter Oldenbourg 2015, X, 467 S. (= Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Moskau, 6), EUR 49,95 [ISBN 978-3-11-041604-6]

- Clemens Range, Kriegsgedient. Die Generale und Admirale der Bundeswehr, Müllheim: Translimes Media 2013, 647 S., EUR 44,90 [ISBN 978-3-00-043646-8]

- Dieter E. Kilian, Führungseliten. Generale und Admirale der Bundeswehr 1955–2015. Politische und Militärische Führung, Bielefeld: Osning 2014, 668 S., EUR 64,00 [ISBN 978-3-9814963-2-1]

- Kristan Stoddart, Facing Down the Soviet Union. Britain, the USA, NATO and Nuclear Weapons, 1976–1983, London [u. a.]: Palgrave 2014, XII, 323 S., £ 60.00 [ISBN 978-1-137-44031-0]

- Srdja Popovic und Matthew Miller, Protest! Wie man die Mächtigen das Fürchten lehrt. Aus dem Engl. von Jürgen Neubauer, Frankfurt a. M.: Fischer 2015, 230 S., EUR 16,99 [ISBN 978-3-596-03377-5]

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Artikel

- Militärische Strategie und christliche Propaganda

- Grenzenloses Heldentum revisited

- Aufrüstung, Grenzschließung und Besatzungsstatus der DDR

- Forschungsberichte

- Reisen in die Vergangenheit

- Deutsche Militärgeschichte von 1945 bis 1990 im internationalen Kontext

- Nachrichten aus der Forschung

- »Psychiatrie im Ersten Weltkrieg«

- »Gibt es eine deutsch-deutsche Militärgeschichte als neuere Zeitgeschichte?«

- »Materialschlachten 1916. Ereignis, Bedeutung, Erinnerung«

- Buchbesprechungen: Allgemeines

- Reinhard Wendt, Vom Kolonialismus zur Globalisierung. Europa und die Welt seit 1500, 2., aktual. Aufl., Paderborn [u. a.]: Schöningh 2016, 455 S., EUR 22,99 [ISBN 978-3-8252-4236-7]

- Christian Koller, Die Fremdenlegion. Kolonialismus, Söldnertum, Gewalt 1831–1962, Paderborn [u. a.]: Schöningh 2013, 340 S., EUR 34,90 [ISBN 978-3-506-77563-4]

- Jann M. Witt, Deutsche Marinegeschichte, Berlin: Palm Verlag 2015, 144 S., EUR 14,95 [ISBN 978-3-944594-23-1]

- Oliver Heyn, Das Militär des Fürstentums Sachsen-Hildburghausen 1680–1806, Köln [u. a.]: Böhlau 2015, 488 S. (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen. Kleine Reihe, 47), EUR 59,90 [ISBN 978-3-412-50154-9]

- Norman Polmar and Edward Whitman, Hunters and Killers, vol. 1: Anti-Submarine Warfare from 1776 to 1943, Annapolis, MD: Naval Institute Press 2015, XII, 209 S., $ 44.95 [ISBN 978-1-59114-689-6]

- Dieter Kürschner, Leipzig als Garnisonsstadt 1866–1945/49. Aus dem Nachlass. Hrsg. von Ulrich von Hehl und Sebastian Schaar, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2015, 726 S. (= Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Leipzig, 10), EUR 98,00 [ISBN 978-3-86583-907-7]

- Ulrich Raulff, Das letzte Jahrhundert der Pferde. Geschichte einer Trennung, 4. Aufl., München: Beck 2016, 461 S., EUR 29,95 [ISBN 978-3-406-68244-5]

- Carl Duisberg (1861–1935). Briefe eines Industriellen. Bearb. und eingel. von Kordula Kühlem, München: Oldenbourg 2012, VIII, 766 S. (= Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts, 68), EUR 118,00 [ISBN 978-3-486-71283-4]

- Stefan Deißler, Eigendynamische Bürgerkriege. Von der Persistenz und Endlichkeit innerstaatlicher Gewaltkonflikte, Hamburg: Hamburger Edition 2016, 367 S., EUR 35,00 [ISBN 978-3-86854-297-4]

- Buchbesprechungen: Altertum und Mittelalter

- Robert Rollinger, Alexander und die großen Ströme. Die Flussüberquerungen im Lichte altorientalischer Pioniertechniken (Schwimmschläuche, Keleks und Pontonbrücken), Wiesbaden: Harrassowitz 2013, XVI, 177 S. (= Classica et Orientalia, 7), EUR 38,00 [ISBN 978-3-447-06927-4]

- Mathis Mager, Krisenerfahrung und Bewältigungsstrategien des Johanniterordens nach der Eroberung von Rhodos 1522, Münster: Aschendorff 2014, 387 S., EUR 28,00 [ISBN 978-3-402-13049-6]

- Buchbesprechungen: Frühe Neuzeit

- Magnus Ressel, Zwischen Sklavenkassen und Türkenpässen. Nordeuropa und die Barbaresken in der Frühen Neuzeit, Berlin, Boston: De Gruyter 2012, 834 S. (= Pluralisierung & Autorität, 31), EUR 159,95 [ISBN 978-3-11-028249-8]

- Gregory Hanlon, The Hero of Italy. Odoardo Farnese, Duke of Parma, his Soldiers, and his Subjects in the Thirty Years' War, Oxford: Oxford University Press 2014, XIII, 241 S., £ 60.00 [ISBN 978-0-19-968724-4]

- ›Princess Hedvig Sofia‹ and the Great Northern War. Ed. by Ralf Bleile and Joachim Krüger, Dresden: Sandstein 2015, 415 S., EUR 78,00 [ISBN 978-3-95498-166-3] Von Degen, Segeln und Kanonen – Der Untergang der Prinzessin Hedvig Sofia. Hrsg. von Kirsten Baumann und Ralf Bleile, Dresden: Sandstein 2015, 291 S., EUR 28,00 [ISBN 978-3-95498-167-0]

- Buchbesprechungen: 1789–1870

- Frank Zielsdorf, Militärische Erinnerungskulturen in Preußen im 18. Jahrhundert. Akteure – Medien – Dynamiken, Göttingen: V&R unipress 2016, 305 S. (= Herrschaft und soziale Systeme in der Frühen Neuzeit, 21), EUR 45,00 [ISBN 978-3-8471-0496-4]

- Heinz Stübig, Mars und Minerva. Militär und Bildung in Deutschland seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Gesammelte Beiträge, Marburg: Tectum 2015, 331 S., EUR 29,95 [ISBN 978-3-8288-3620-4]

- Gerhard von Scharnhorst, Private und dienstliche Schriften, Bd 8: Tragischer Vollender (Preußen 1813). Hrsg. von Johannes Kunisch und Michael Sikora. Bearb. von Tilman Stieve, Köln [u. a.]: Böhlau 2014, XXXVII, 1020 S. (= Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, 52,8), EUR 99,00 [ISBN 978-3-412-22184-3]

- Tom Buk-Swienty, Dommedag Als. 29. juni 1864. Kampen for Danmarks eksistens, 2. udg., 5. opl., København: Gyldendal 2013, XVIX, 473 S., DK 249,95 [ISBN 978-87-02-11795-0] Johan Peter Noack, Da Danmark blev Danmark. Fortællinger af forhistorien til 1864, København: Gyldendal 2014, 356 S., DK 349,95 [ISBN 978-87-02-15784-0]

- Buchbesprechungen: 1871–1918

- Elke Hartmann, Die Reichweite des Staates. Wehrpflicht und moderne Staatlichkeit im Osmanischen Reich 1869–1910, Paderborn [u. a.]: Schöningh 2016, 470 S. (= Krieg in der Geschichte, 89), EUR 58,00 [ISBN 978-3-506-78373-8]

- Klaus-Jürgen Bremm, Armeen unter Dampf. Die Eisenbahnen in der europäischen Kriegsgeschichte 1871–1918, Hövelhof: DGEG Medien 2013, 127 S., EUR 24,80 [ISBN 978-3-937189-75-8]

- Katharina Rogge-Balke, Befehl und Ungehorsam. Kaiserliches Militär und wilhelminische Gesellschaft im satirischen Blick des Simplicissimus, Marburg: Tectum 2014, XI, 502 S., EUR 44,95 [ISBN 978-3-8288-3435-4]

- The Naval Route to the Abyss. The Anglo-German Naval Race 1895–1914. Ed. by Matthew S. Seligmann, Frank Nägler and Michael Epkenhans, Farnham: Ashgate 2015, XLIX, 508 S. (= Publications of the Navy Records Society, 161), £ 95.00 [ISBN 978-1-4724-4093-8]

- The Purpose of the First World War. War Aims and Military Strategies. Hrsg. von Holger Afflerbach, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg 2015, X, 258 S. (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 91), EUR 54,95 [ISBN 978-3-11-034622-0]

- William Mulligan, The Great War for Peace, New Haven, CT, London: Yale University Press 2014, VIII, 443 S., $ 35.00 [ISBN 978-0-300-17377-2]

- An der Front und hinter der Front. Der Erste Weltkrieg und seine Gefechtsfelder / Au front et à l’arrière. La Première Guerre mondiale et ses champs de bataille. Hrsg. von Rudolf Jaun [u. a.], Baden: Hier und Jetzt 2015, 318 S. (= Ares. Histoire militaire – Militärgeschichte, 2), EUR 44,00 [ISBN 978-3-03919-345-5]

- Alexander Watson, Ring of Steel. Germany and Austria-Hungary at War, 1914–1918, London [u. a.]: Penguin Books 2014, XXIV, 788 S., £ 12.99 [ISBN 978-0-141-04203-9]

- Holger H. Herwig, Marne 1914. Eine Schlacht, die die Welt veränderte?, Paderborn [u. a.]: Schöningh 2016, X, 339 S.(= Zeitalter der Weltkriege, 13), EUR 39,90 [ISBN 978-3-506-78195-6]

- Christian Jentzsch und Jann M. Witt, Der Seekrieg 1914–1918. Die Kaiserliche Marine im Ersten Weltkrieg, Darmstadt: Theiss 2016, 184 S., EUR 39,95 [ISBN 978-3-8062-3272-1]