Kulturdenkmale und Funkmasten im Konflikt

-

Lucas Bilitsch

Die zunehmende Digitalisierung erfordert technische Anlagen, die bisweilen im Konflikt mit herausragenden Kulturdenkmalen stehen. Aktuell werden beispielsweise Beton-Funkmasten zur verbesserten Netzabdeckung der neuen Mobilnetzstandards geplant, die althergebrachte Raumdominanten in ihrer Landschaftswirkung gefährden können. Fallweise zeigen die eingereichten Genehmigungsanträge für die Errichtung von Funkeinrichtungen in der freien Landschaft wenig Sensibilität im Hinblick auf denkmalfachliche Belange. Viele der rund 96.000 Bau- und Kunstdenkmale in Baden-Württemberg sind in erheblichem Maße landschaftsprägend und auf eine intakte und sinnstiftende Umgebung angewiesen. Oft gibt es bewusst hergestellte Blickbeziehungen zu ihnen, beispielsweise in Form von zugehörigen Wegeverbindungen oder einer spezifischen topographischen Lage, wie das etwa bei Burgen oder Wallfahrtskirchen häufig der Fall ist. Vergleichbare Raumansprüche stellen auch die bis zu 50 Meter hohen Mobil-Funkmasten, welche schon wegen der technisch erforderlichen Funkabdeckung ebenfalls in erhöhter Lage errichtet werden. Konflikte mit denkmalfachlichen Belangen sind folglich vielerorts vorprogrammiert.

Rechtliche Grundlagen und Planungsinstrumente

Die Mehrzahl der raumwirksamen Kulturdenkmale in Baden-Württemberg genießt aufgrund ihrer besonderen Bedeutung gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg (DSchG BW) Umgebungsschutz. Erhebliche Beeinträchtigungen in der maßgeblich prägenden Umgebung sollen dadurch vermieden werden, so die Intention des Gesetzgebers. Um einen solchen massiven Eingriff in das Kulturgut rechtlich geltend zu machen, ist es von zentraler Bedeutung, den eigentlichen Denkmalwert des Kulturdenkmals, insbesondere auch im Hinblick auf sein Zusammenwirken mit der sinnstiftenden Umgebung, zu beschreiben. Die Umgebung eines Denkmals wird im Wesentlichen durch die Raumwirkung desselben in seinem Umfeld definiert. Die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland (VDL) hat zur Raumwirkung von Denkmalen und Denkmalensembles im Arbeitsblatt Nr. 51 neben wichtigen Definitionen wesentliche Kriterien für die Raumwirkung eines Denkmals bzw. Denkmalensembles formuliert.[1]

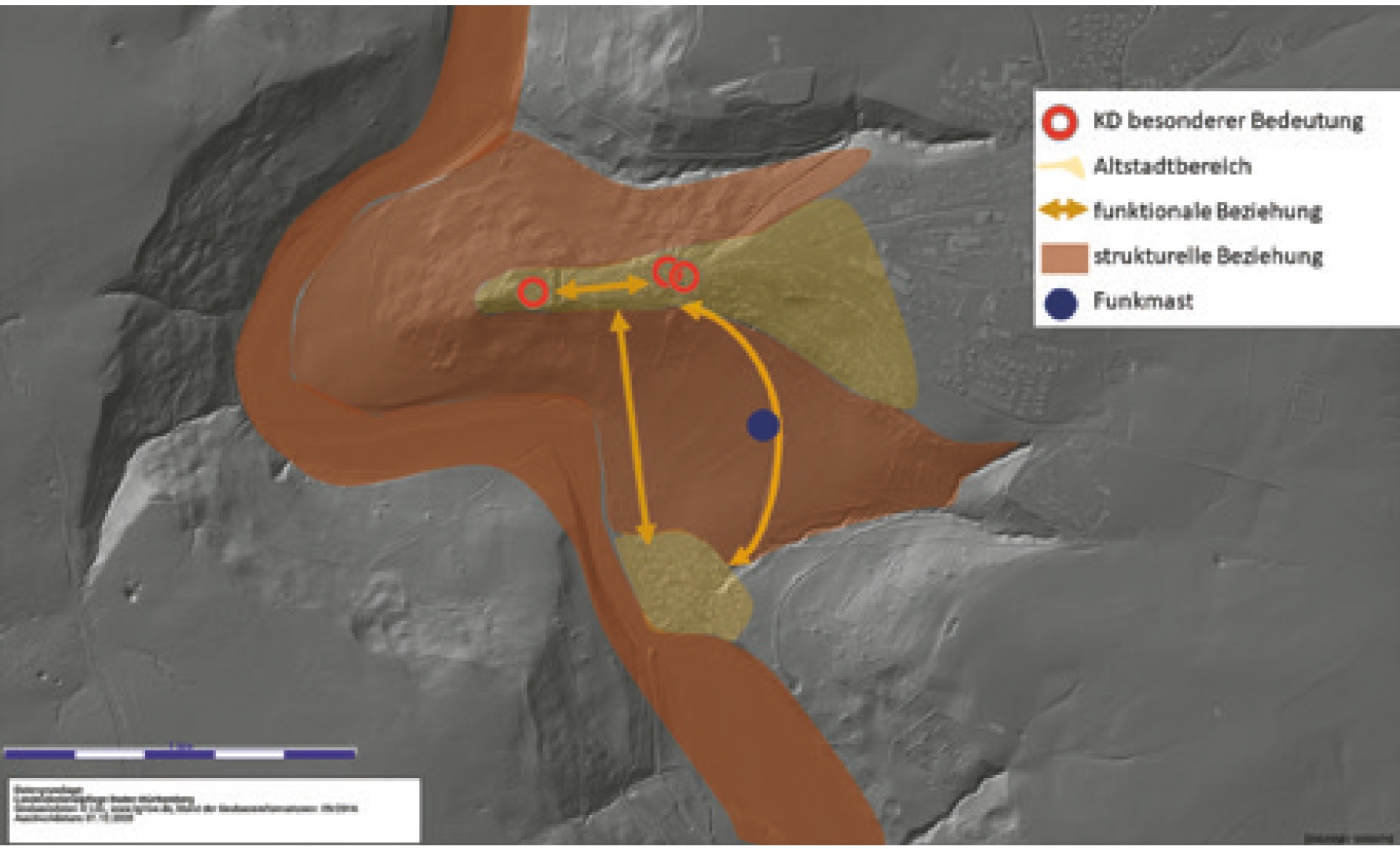

Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Gliederung der Raumwirkung in visuelle, strukturelle, funktionale und ideelle bzw. assoziative Kategorien. Während die visuelle Raumwirkung die klassischen Sichtbezüge zwischen Denkmalen oder Denkmalensembles und der Umgebung umfasst, die sowohl linear als Blickachse von einem bestimmten Standort und /oder sektoral als Sichtfächer oder als Rundumblick verlaufen können, bezeichnet die strukturelle und funktionale Raumwirkung eine räumliche oder zeitliche Beziehung des Denkmals mit seinem Umfeld, beispielsweise in seiner kulturlandschaftlichen Einbettung.[2] Die ideelle und assoziative Raumwirkung hingegen beschreibt »gedankliche, symbolische, emotionale und rezeptionsgeschichtlich entstandene Bedeutungen von Denkmälern und Denkmalensembles mit ihrem Umfeld« (VDL-Arbeitsblatt Nr. 51).[3]

Alle genannten Kategorien zeigen auf, wie stark ein Denkmal mit seinem Umfeld verflochten ist. Erfüllt ein Denkmal oder Denkmalensemble die oben beschriebenen Kriterien in besonderem Maße, kann folglich von einer besonders starken Raumwirkung desselben auf seine Umgebung ausgegangen werden. Die genaue Kriterienanalyse erleichtert die Benennung einer erheblichen Beeinträchtigung des Kulturdenkmals durch im Umfeld vorgesehene Planungen. Um die teilweise abstrakten Raumwirkungskriterien an konkreten Beispielen zu erläutern, bietet das Arbeitsblatt die Abhandlung der einzelnen Kriterien mithilfe eines konkreten Fragenkatalogs an, welcher im Grunde für jedes Kulturdenkmal abgearbeitet und durch fest definierte Symbole bildlich dargestellt werden kann.

Der Fall Langenburg

Im Oktober 2020 erreichte das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg ein Genehmigungsantrag für einen circa 45 Meter hohen Beton-Schleudermast im direkten Umfeld der Stadt Langenburg im Landkreis Schwäbisch Hall. Die ehemalige hohenlohische Residenzstadt liegt im von Wald- und Ackerbau geprägten Naturraum der Hohenloher Ebene, in charakteristischer topographischer Lage imposant auf einem Bergsporn oberhalb des naturnah mäandrierenden Jagsttals. Langenburg bietet dabei die archetypische Anordnung einer Residenz: Am äußersten Sporn befindet sich das Schloss mit den zugehörigen Ökonomiegebäuden und dem Schlossgarten, in seinem Rücken schließt das kleine Städtchen mit seinem gut überlieferten Baubestand des 16. bis frühen 20. Jahrhunderts an. Das Ensemble wird durch eine teilweise erhaltene Stadtumwehrung mit weithin sichtbarem östlichen Torturm und weiteren ortsbildprägenden öffentlichen Gebäuden wie etwa der evangelischen Stadtkirche bestimmt. Die kulturlandschaftliche Einbettung des Ortskerns zeigt sich besonders eindrucksvoll in der südlichen Stadtansicht, welche die bis heute weitgehend unbebauten Hanglagen, den herrschaftlichen Gartenbereich und die vorstädtischen Nutzgärten darbietet (Abb. 1). Das besonders hohe Interesse an der Erhaltung der Altstadt wurde durch die Ausweisung als Gesamtanlage gemäß § 19 DSchG BW und dem Erlass einer Gesamtanlagensatzung für die gesamte Altstadt bereits 1984 gewürdigt.[4] Schloss Langenburg ist aufgrund seiner in hohem Maße landschaftsprägenden Lage neben seiner Ausweisung als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung darüber hinaus auch als regional bedeutsames Kulturdenkmal im Fachplan »Kultur denkmale« des Regionalverbands Heilbronn-Franken und des Landesamts für Denkmalpflege von 2003 vermerkt und kartiert.[5]

Langenburg, südliche Stadtansicht von der heutigen Hauptzufahrt in Richtung Langenburg, vereinfachte Visualisierung des Funkmastes, 2020

Es sieht in der Errichtung des Funkturms an der empfindlichen Stelle südlich der Altstadt eine erhebliche Beeinträchtigung des bisher ungestörten Erscheinungsbildes des Denkmalensembles, welche durch die Andersartigkeit und technische Prägung des Mastes sowie seine Höhe begründet ist. Um die Erheblichkeit der Beeinträchtigung in seiner Stellungnahme herauszustellen, hat das Landesamt ein Spezialgutachten auf Grundlage des VDL-Arbeitsblatts Nr. 51 erstellt und die einzelnen Raumwirkungskriterien am Beispiel der Stadt Langenburg einzeln abgeprüft.

Visuelle Raumwirkung

Schloss Langenburg und die östlich angrenzende Altstadt präsentieren sich in imposanter historisch-topographischer Lage über dem J agsttal und bilden so eine optische Dominante im Landschaftsraum. Die prägende Stadtansicht zeigt sich hierbei von Süden, mit Anfahrt über die historische Wegeverbindung zwischen dem Ort Bächlingen und der Stadt Langenburg. Aus dieser Perspektive ist die Stadtsilhouette besonders eindrucksvoll und ohne Beeinträchtigung überliefert. Durch die konstant ansteigenden Höhenlinien bildet sich eine bislang lediglich von Grünstrukturen bewachsene freie Hangkante heraus (vgl. Abb. 1). Das Langenburger Schloss wurde bewusst in dieser raumprägenden Spornlage erbaut, um neben den fortifikatorischen Vorzügen die herrschaftlichen Ansprüche als Residenz baulich und räumlich geltend zu machen. Von hier aus war das Jagsttal mit der bei Bächlingen gelegenen Furt gut kontrollierbar. Der historische Stadtkern konzentriert sich um das sogenannte Obere Tor, welches mit seinem Rundturm ebenfalls weithin sichtbar ist und mit Kirche und Schloss, verbunden durch eine homogene Häuserzeile, eine Gesamtheit bildet, die sich über den gesamten ins Jagsttal vortretenden Bergrücken erstreckt (Abb. 2).[6] Historisch belegt ist die repräsentative Qualität der südlichen Stadtansicht durch die häufige Darstellung derselben in historischen Ansichten unterschiedlicher Zeitstellungen (Abb. 3). So haben sich über die Jahrhunderte unterschiedliche Blickpunkte als zentrale Sichtbeziehungen manifestiert.[7] Sie folgen bewusst räumlichen Sequenzen, welche noch heute gut nachvollziehbar sind und als historisch dokumentierte Stadtansichten anerkannte und besonders relevante Blickpunkte für Fotovisualisierungen bilden können.

Langenburg, südöstliche Stadtansicht mit Schloss am Bergsporn, vereinfachte Visualisierung des Funkmastes von Südosten, 2020

Langenburg, historische Stadtansicht, Matthäus Merian, um 1648, mit Verortung des Funkmastes (rot)

Für das denkmalfachliche Gutachten wurden vereinfachte Visualisierungen und skizzenhafte Darstellungen des Funkmasts auf der Grundlage der historischen Blickpunkte auf die Altstadt erstellt. Im Ergebnis zeigt sich eine massive visuelle Beeinträchtigung der Stadtsilhouette von allen einschlägigen Aussichtspunkten in der Abfolge Jagsttal, Langenburger Straße und umliegende Hangkanten (Abb. 4).

Funktionale und strukturelle Raumwirkung

Siedlungstopographisch wird Langenburg durch seine Lage auf einem Bergvorsprung mit bis zu 140 Meter steil abfallenden Hängen abgegrenzt. Dabei ist seit Errichtung der Burg bzw. des späteren Schlosses eine klare Differenzierung der Umgebung in unterschiedliche Bereiche gegeben. Unterhalb des Ortes an der sonnengünstig gelegenen Südseite war bis in die frühe Neuzeit der Weinbau die prägende Landnutzung.[8] Bis heute zeugen Steinriegel und Trockenmauern in diesem Bereich von der damaligen Bewirtschaftung. Auch nach Aufgabe des Weinanbaus wurde die Hangfläche von jeglicher Bebauung freigehalten und lediglich als Grünfläche genutzt. Diese klare Abfolge von Schloss, frei gehaltenem Hangbereich und Jagsttal hat sich bis heute vollständig erhalten (Abb. 5). In Baden-Württemberg weisen nur wenige in derart exponierter Lage erbaute Residenzstädte eine vergleichbar unverfälschte kulturlandschaftliche Einbettung auf. Langenburg kann daher als herausragendes Beispiel einer kulturlandschaftlich stimmigen Verflechtung eines Kulturdenkmals mit seinen umgebenden Strukturen betrachtet werden.

Langenburg, kartografische Darstellung der visuellen Raumwirkung, 2020

Die enge räumliche Beziehung der Stadt zu ihrer umgebenden Kulturlandschaft ist besonders deutlich an der Verflechtung von Langenburg mit dem südlich an der Jagst gelegenen Ort Bächlingen ablesbar. Vom verkehrstechnisch wichtigen Jagsttal führte der Weg über die in einer Vielzahl historischer Abbildungen dargestellte, steil ansteigende Bächlinger Steige zur Residenz am Berg (vgl. Abb. 3). Erst später wurde die entlang der Hangkante führende Langenburger Straße als neue Wegeverbindung erbaut.[9] Der funktionale Zusammenhang zwischen Langenburg auf dem Berg und Bächlingen im Tal wird auch am 1578 errichteten fürstlichen Fischhaus mit zugehörigen Teichen sowie der sogenannten Herrenmühle deutlich, welche zur Versorgung von Schloss und Hofhaltung genutzt wurden.[10] Diese kulturhistorische Verflechtung beider Orte kann bis heute sowohl naturräumlich als auch baulich ohne Einschränkung nachvollzogen werden. Einen dritten funktionalen Zusammenhang bilden, wie bereits oben genannt, das Schloss, die Kirche und das Obere Tor zusammen mit der bürgerlichen Siedlung (vgl. Abb. 2).

Der dargestellte kulturhistorisch hervorragend überlieferte Dreiklang zwischen Jagsttal, südlicher Hangkante und auf dem Bergsporn befindlicher Stadt würde aus denkmalfachlicher Sicht durch die Errichtung des Funkmastes erheblich gestört werden. Die Qualität der Stadtansicht begründet sich in besonderem Maße durch die solitäre Lage auf dem grünen Sockel, welcher über die Jahrhunderte von jeglicher Bebauung freigehalten wurde. Zudem befindet sich der Standort des Betonmastes genau am Rand der historisch wichtigen Wegeverbindung zwischen Bächlingen und Langenburg, der Bächlinger Steige. Diese Wegeverbindung würde ihre historische Aussagekraft als freigestellte Verkehrsverbindung durch den fremdartigen Baukörper verlieren.

Langenburg, Strukturbereiche der südlichen Stadtansicht, 2020

Langenburg, kartografische Darstellung der funktionalen/strukturellen Raumwirkung, 2020

Ideelle und assoziative Raumwirkung

Mit der Verlagerung des Amtssitzes der ursprünglich aus dem nördlichen Taubertal stammenden Herren von Hohenlohe nach Langenburg im frühen 14. Jahrhundert wurde der Grundstein für die rasante Entwicklung von einer Höhenburg zur Residenzstadt gelegt. Die noch heute gültige Bezeichnung der landschaftsprägenden Hochebene rund um Langenburg in »Hohenloher Ebenen« belegt den hohen ideellen Einfluss des Adelsgeschlechts auf sein Umfeld. Spätestens jedoch mit der Ernennung Langenburgs zur Hohenloher Residenz im Jahr 1573 durch Graf Wolfgang II. von Hohenlohe beginnt der Ausbau der mittelalterlichen Festung zu einem repräsentativen Renaissanceschloss. Die zunehmende Bedeutung Langenburgs im 16. Jahrhundert spiegelte sich auch in einem deutlichen Bevölkerungszuwachs und ins Umfeld wirkender Jahr- und Wochenmärkte wider. Das Aufblühen der Stadt hielt bis Ende des 18. Jahrhunderts an und wurde durch den verkehrlichen Anschluss Langenburgs an die 1744 eröffnete Postroute von Nürnberg nach Straßburg verstärkt. Während das 19. Jahrhundert mit zunehmender Wohnungsnot und einer Erweiterung der Stadt in Richtung Osten verbunden war, zeichnete sich im frühen 20. Jahrhundert ein intensiver Werdegang Langenburgs in Richtung Fremdenverkehrsort ab. Durch die Verschonung vor größeren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg konnte die Vermarktung des Ortes für touristische Zwecke auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fortgesetzt werden.[11]

Die historische Entwicklung Langenburgs zeigt die enge assoziative und ideelle Verknüpfung der Residenzstadt mit ihrem Umfeld, die sich auch in der regionalen Literatur, Musik und Bildenden Kunst widerspiegelt. Die Stadt hat eine hohe Bedeutung als Landmarke der Kunst- und Kulturlandschaft ganz Hohenlohes und gilt bis heute insbesondere aufgrund ihrer unverfälschten historischen Überlieferung in topographisch erhöhter Lage als Manifestation des Machtanspruchs eines bedeutenden Adelsgeschlechts. Dadurch obliegt dem Denkmalensemble ein hoher ideeller und assoziativer Wert, welcher durch die Errichtung eines derart hohen Funkmastes negativ verändert werden würde.

Fazit und Ausblick

Das Beispiel Langenburg zeigt in besonderer Weise, wie stark ein Kulturdenkmal mit seiner räumlichen Umgebung in Beziehung stehen kann. Häufig werden bei Umgebungsschutzbewertungen lediglich rein visuelle Kriterien beurteilt, ohne jedoch die strukturellen und funktionalen Bezüge des Denkmals in seinem Umfeld zu betrachten. Mithilfe des Spezialgutachtens auf der Grundlage der bundesweiten VDL-Vorgaben konnte im konkret beschriebenen Fall die Erheblichkeit der Auswirkung auf das Schutzgut Kulturgüter fachlich untermauert werden. Aufgrund des hohen Zeitaufwands insbesondere für die Datenrecherche und das Bildmaterial bilden derartige Spezialgutachten zur Darstellung von Umgebungsschutzbelangen im Tagesgeschäft der Denkmalpflege jedoch eine Ausnahme, wenngleich die Vorgehensweise auf ähnliche Planvorhaben wie etwa Windkraftanlagen übertragen werden kann.

Um Konflikte im Rahmen derartiger Bauanträge zukünftig zu vermeiden, ist es dessen ungeachtet wichtig, denkmalfachliche Belange frühzeitig in die Planungsprozesse zu integrieren. Das Landesamt hat zu diesem Zweck in den letzten Jahren in enger Zusammenarbeit mit den Regionalverbänden bereits für acht der zwölf Regionen die raumwirksamen und kulturlandschaftsprägenden Kulturdenkmale in Fachbeiträgen erfasst und damit wichtige Plangrundlagen geschaffen. Aus der Liste aller Kulturdenkmale wurde eine Auswahl der in hohem Maße landschaftsprägenden, flächenhaft wirksamen und kulturhistorisch hoch bedeutenden Objekte getroffen. Interessierte Bürger*innen sowie Planer*innen, natürlich auch diejenigen der Telekommunikationsbranche, können die Fachpläne auf den Homepages der jeweiligen Regionalverbände abrufen.

-

Abbildungsnachweis

1, 2, 4–6: Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg — 3: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Graphische Sammlungen: Merian, Matthäus: Langenburg, um 1648

© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Germany

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Vorwort

- Aufsätze

- Innenentwicklung – Welche Rolle spielt die Denkmalpflege?

- Urbane Resilienz

- Die historische Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland

- Kulturerbe-Verträglichkeitsprüfung

- Vertikalität im Städtebau

- Kulturdenkmale und Funkmasten im Konflikt

- Nachhaltiger Städtebau in der DDR?

- Bericht

- Welt – Stadt – Land – Erbe Denkmalpflege zwischen höchsten Ansprüchen und Pragmatismus

- Aktuelles

- Kurzberichte aus den Ländern

- Rezensionen

- Stadt unter Druck!

- Arnold von Westfalen und Benedikt Ried

- 70 Jahre Kunst am Bau in Deutschland

- wohnen 60 70 80. Junge Denkmäler in Deutschland

- Nachrufe

- Matthias Baxmann (1954–2021)

- Heinrich Magirius (1934‒2021)

- C. Sebastian Sommer (1956–2021)

- Marion Wohlleben (1946–2021)

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Vorwort

- Aufsätze

- Innenentwicklung – Welche Rolle spielt die Denkmalpflege?

- Urbane Resilienz

- Die historische Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland

- Kulturerbe-Verträglichkeitsprüfung

- Vertikalität im Städtebau

- Kulturdenkmale und Funkmasten im Konflikt

- Nachhaltiger Städtebau in der DDR?

- Bericht

- Welt – Stadt – Land – Erbe Denkmalpflege zwischen höchsten Ansprüchen und Pragmatismus

- Aktuelles

- Kurzberichte aus den Ländern

- Rezensionen

- Stadt unter Druck!

- Arnold von Westfalen und Benedikt Ried

- 70 Jahre Kunst am Bau in Deutschland

- wohnen 60 70 80. Junge Denkmäler in Deutschland

- Nachrufe

- Matthias Baxmann (1954–2021)

- Heinrich Magirius (1934‒2021)

- C. Sebastian Sommer (1956–2021)

- Marion Wohlleben (1946–2021)