Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die historische Entwicklung, die aktuellen gesetzlichen Grundlagen, die Rolle der Pflicht für die Bestandserhaltung sowie die Struktur der E-Pflicht in Hessen.

Abstract

In this brief overview, the historical development, current legal foundations, the role of the collection mandate for stock conservation, and the structural basis of the e-requirement in Hesse are explained.

1 Historischer Überblick Regionalbibliotheken in Hessen

Die landesbibliothekarischen Aufgaben und damit auch die Pflichtabgabe verteilen sich im Land Hessen auf fünf Schultern. Warum es so viele sind, zeigt ein Blick auf die (Vor-)Geschichte:

Am Anfang stand im Zeitalter Luthers die sehr ausgedehnte protestantische Landgrafschaft Hessen, die aber nach dem Tod des berühmten Landesfürsten Philipp I. im Jahre 1567 durch Erbteilung in die fortan notorisch verfeindeten Teile Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt zerfiel. Schon im Folgejahr wurde in Darmstadt von Landgraf Georg I., aufbauend auf die aus Kassel mitgebrachten Bestände, eine Hofbibliothek begründet. Kassel selbst folgte mit seinem gelehrten Landesherren Wilhelm IV. 1580 nach. Beide legten so den Grundstock für die späteren Landesbibliotheken. Während man sich unter diesen Gründungen allerdings lediglich größere private Sammlungen mit wenigen hundert Bänden vorstellen darf, umfasste die Bibliothek der selbstbewussten Freien Reichsstadt Frankfurt ein Jahrhundert später, in ihrem Gründungsjahr 1668, bereits mehrere tausend Bände, war sie doch aus der Zusammenlegung der Ratsbibliothek mit einer Klosterbibliothek entstanden. Ähnlich verhielt es sich 1776 bei der ebenfalls aus Vorgängereinrichtungen gebildeten Bibliothek des Fürstbistums Fulda, die sich im Geiste der Aufklärung als erste von Beginn an auch „öffentlich“ nannte. Den Abschluss machte das 1806 gegründete Herzogtum Nassau, welches seine schon 1744 aus dem Usinger Schloss in die neue Hauptstadt Wiesbaden verlegte Regierungsbibliothek im Jahre 1813 stark erweiterte und allen Bürgern zugänglich machte.

Zu den zentralen Aufgaben von Landesbibliotheken gehört das Sammeln von Literatur aus und über eine bestimmte Region sowie deren Archivierung und Bereitstellung für die Allgemeinheit. Grundlage dafür bildet heute die 2017 neu gefasste „Verordnung über die Pflichtablieferung von Medienwerken“. Demnach ist jeder hessische Verleger dazu verpflichtet, der für ihn zuständigen Bibliothek ein Exemplar seiner Publikationen unentgeltlich abzuliefern. Davon betroffen sind nicht allein große Verlage, sondern auch Institutionen und Personen, die im Selbstverlag publizieren.

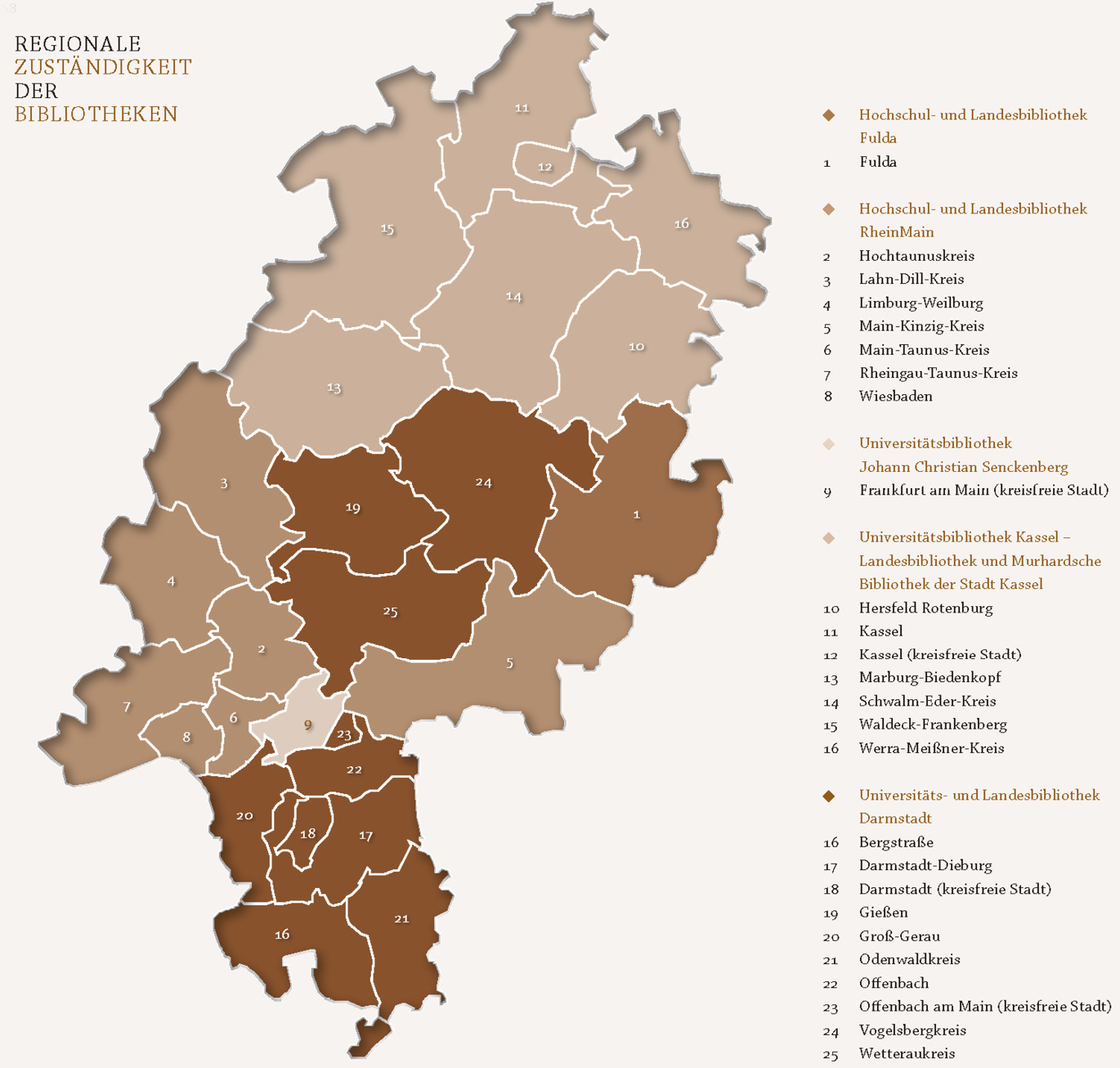

Die vom regionalen Pflichtexemplar vorgegebenen Sprengel entsprechen grob den Vorgängerstaaten des Landes Hessen: Die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg ist für die Stadt Frankfurt zuständig, das Pflichtexemplar der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt geht zurück auf das Großherzogtum Hessen und umfasst deshalb noch heute die Mitte und den Süden des Landes. Im Osten zeichnet die Hochschul- und Landesbibliothek Fulda für das alte Fürstbistum verantwortlich, im Westen (ab 1814) die Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain für das Gebiet des Staates Nassau. Für Kurhessen war von 1816 bis 1949 die Universitätsbibliothek Marburg zuständig, seit 1949 ist es die Universitätsbibliothek Kassel.

Wie die Karte zeigt, ist Hessen das einzige Bundesland mit räumlich nicht zusammenhängenden Pflichtexemplargebieten: So teilt der Großraum Frankfurt sowohl den Wiesbadener Sprengel in einen großen westhessischen Block und den separaten Main-Kinzig-Kreis, als auch den Darmstädter Sprengel in einen süd- und einen oberhessischen Bereich.

Regionale Zuständigkeit der Bibliotheken.

2 Gesetzliche Grundlagen und Perspektiven

Im Hessischen Bibliotheksgesetz[1] vom 20. September 2010, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Dezember 2021 (GVBl. 2021, Nr. 53, S. 841)[2], wird in § 6[3] die Ablieferung von Medienwerken vorgeschrieben. Danach sind Verlage zur Ablieferung sämtlicher von ihnen publizierten Medien bei der zuständigen regionalen Pflichtexemplarbibliothek verpflichtet. Dies gilt auch für elektronisch vertriebene Bücher und Zeitschriften.

Details der Ablieferung regelt die Verordnung über die Abgabe von Medienwerken[4]. Mit Wirkung vom 14. September 2017 ist auch die Ablieferung „unkörperlicher Medienwerke“, d. h. elektronischer Publikationen, gesetzlich verpflichtend. Die Verordnung überlässt den Bibliotheken die Wahl zwischen der Ablieferung in Form von P-Pflicht oder E-Pflicht (§ 2, Abs. 6).

Die aktuell gültige Fassung der Verordnung ist seit mehr als sieben Jahren in Kraft. Sie hat sich in vielerlei Hinsicht bewährt, spiegelt aber in einigen Punkten nicht mehr die aktuellen Anforderungen der Öffentlichkeit und der Bibliotheken wider. So schließt sie in § 3 unter Absatz 4 bislang „unkörperliche Medienwerke“ von der Ablieferungspflicht aus, „die ihrem Charakter nach Veränderungen unterliegen können; dies sind insbesondere solche Medienwerke, die nicht den Charakter einer in sich abgeschlossenen eigenständigen Veröffentlichung haben oder nicht einem Druckwerk vergleichbar sind.“ De facto ist somit den hessischen Landesbibliotheken untersagt, im Rahmen der Ausübung des Pflichtexemplarrechts Webarchivierung zu betreiben.

Die Strategie beim elektronischen Pflichtexemplar sollte sich aus gegenwärtiger Sicht nicht nur auf Veröffentlichungen beziehen, die das Druckbild von Printmedien imitieren. Im Internet gibt es insbesondere eine Vielzahl privat betriebener Webseiten und anderer bislang von dieser Regelung ausgeschlossener Inhalte, die aus zeithistorischer, aber auch aus landeskundlicher Perspektive von erheblichem Interesse sind, die aber drohen, dem digitalen Vergessen anheimzufallen. Die dynamische Natur dieser Inhalte sollte deshalb nicht wie bislang deren Ausschluss begründen, sondern genau umgekehrt als zwingender Grund für deren Sammlung und dauerhafte Bewahrung angesehen werden. Im Gegensatz zu den Betreibern können die Pflichtexemplarbibliotheken aus eigenem Ermessen einen langfristigen Zugang zu diesen bedrohten Inhalten gewährleisten.

Am anderen Ende des Spektrums enthalten die aktuell gültigen Ausnahmen von der Ablieferungspflicht keine Regelungen für Eigendigitalisate und Publikationen aus dem Kontext der Hochschulen, denen die fünf Landesbibliotheken als Organisationseinheiten angehören. Daraus resultiert die paradoxe Situation, dass die Inhalte der öffentlich zugänglichen Repositorien der Bibliotheken staatlicher Hochschulen, die ohnehin allesamt eine Langzeitarchivierung und dauerhafte Zugänglichkeit anstreben, aktuell dem Buchstaben von Gesetz und Verordnung folgend ablieferungspflichtig wären.

Wo im Bereich der dynamischen Webinhalte also ein Wegfall der Ausnahme von der Ablieferungspflicht wünschenswert wäre, müsste im Fall der Repositorien staatlicher Hochschulen und ihrer Bibliotheken eine neue Ausnahme formuliert werden. Die hessischen Landesbibliotheken bemühen sich um eine entsprechende Neuregelung im Rahmen der turnusgemäßen Novelle der Ablieferungsverordnung und stehen diesbezüglich mit dem zuständigen Ministerium in Kontakt.

3 Bestandserhaltung und Pflicht

Die Pflicht hat – auch und gerade in Hessen – eine entscheidende Rolle bei Bestandserhaltungsmaßnahmen übernommen. Seit es mit der Errichtung der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) im Jahr 2011 eine nationale Strategie gibt, beruht die „Arbeitsteilung“ zwischen den Bundesländern vor allem auf dem regionalen Pflichtexemplar. In Hessen hat die „Koordinierungsstelle Bestandserhaltung Hessen“ in Kooperation mit der KEK ein weitreichendes Förderprogramm etabliert.

Dass Tageszeitungen in den ersten Jahren des Förderprogramms einen bedeutenden Schwerpunkt bildeten, ist aber nicht nur der hohen Dringlichkeit der Erhaltungsmaßnahmen geschuldet. Eine über Jahrzehnte erscheinende, oft in Foliobänden gebundene Zeitung ist eben auch ein vergleichsweise leicht zu ermittelnder monolithischer Block im Magazin, der für sich alleine schon das Volumen für einen Förderantrag enthalten kann. Das gilt in abgeschwächter Form auch noch für Pflicht-Zeitschriften. Schwieriger wird es für die Bibliotheken, wenn sie andere, aber ebenso erhaltenswerte Pflichtexemplare ins Auge fassen: Monographien sind in der Regel nicht getrennt vom restlichen Buchbestand aufgestellt und können, anders als Zeitungen, auch nicht einfach und kurzfristig für eine Fördermaßnahme isoliert werden. Hier sind im Vorfeld aufwändige Selektionen nötig – vorausgesetzt, die Datenqualität im eigenen Bibliothekskatalog gibt dies überhaupt her. Hinzu kommt der wesentlich höhere Aufwand für die Dokumentation, die Hessen wie auch andere Bundesländer über das Pica-Feld 4233[5] überregional sichtbar durchführt. Die Einrichtung dieses Feldes hat die hessischen Pflichtbibliotheken aber auch befähigt, per automatischer Selektion durch Ortsnamenlisten die Pflichtexemplare im eigenen Bestand zu identifizieren.

4 Struktur der E-Pflicht in Hessen

Wie eingangs bereits erwähnt, entscheidet bei Medienwerken, die sowohl in körperlicher als auch unkörperlicher Ausfertigung erscheinen, die zuständige Bibliothek, in welcher Form das Medienwerk abgeliefert werden soll. In der Praxis wird bevorzugt das elektronische Exemplar eingefordert. Allgemein ist zu beobachten, dass – dem allgemeinen Trend folgend – der Anteil elektronisch abgelieferter Pflichtstücke kontinuierlich steigt, während gedruckte Publikationen abnehmen.

Die hessischen Pflichtbibliotheken nutzen das E-Pflicht-Modul der Visual Library der Firma semantics. Als Dienstleister fungiert hier die Zentrale des hebis-Verbunds, die für die Ablieferung, Speicherung und Langzeitarchivierung elektronischer Pflichtstücke eine zentrale Infrastruktur implementiert und bereitgestellt hat. „Herzstück“ der Infrastruktur ist das E-Pflicht-Portal[6], welches gemeinsam aufgebaut wurde und Verlagen und anderen ablieferungspflichtigen Institutionen sowie auch Bibliotheken als Arbeitsplattform dient. Gleichzeitig fungiert es auch als Präsentations- und Benutzungsplattform. Es gibt dort jeweils regionale Fenster für die fünf hessischen Pflichtbibliotheken.

In das E-Pflicht-Portal wurden von Beginn an alle Verlage bzw. ablieferungspflichtigen Institutionen aus dem hessischen Pflichtgebiet einbezogen, unabhängig von ihrer Größe und inhaltlichen Ausrichtung. Es wurden verschiedene Ablieferungsroutinen implementiert, die wahlweise genutzt werden können – Webformulare für Ablieferungen in geringerem Umfang, automatisierte Verfahren für die gleichzeitige Ablieferung großer Mengen an elektronischen Pflichtstücken. Eine Mischung der verschiedenen Ablieferungsverfahren – je nach aktuellem Bedarf – ist möglich. Jeder Ablieferer kann selbst festlegen, welche Dokumente frei zugänglich oder nur in den Räumen des Lesesaals der jeweiligen Pflichtbibliothek genutzt werden dürfen. Die Pflichtstücke werden mit den zugehörigen Metadaten abgeliefert.

Für die Implementierung des E-Pflicht-Portals mit der Firma semantics und die Planungen und Vorbereitungen dazu wurde die „Steuerungsgruppe E-Pflicht“ eingerichtet, der Vertreter*innen aus allen fünf hessischen Landesbibliotheken sowie der Verbundzentrale angehören. Die Steuerungsgruppe tagt regelmäßig und dient auch zur Abstimmung und zum gegenseitigen Austausch unter den hessischen Pflichtbibliotheken über alle Belange, die im operativen Betrieb rund um die E-Pflicht anfallen.

Tageszeitungen in elektronischer Form werden in Hessen von einem externen Dienstleister geharvestet und an die Verbundzentrale übermittelt. Letztere spielt die E-Paper mit einer Verzögerung von vier Wochen in das E-Pflicht-Portal ein.

Article Note

Unter Mitarbeit aller hessischen Pflichtbibliotheken.

© 2024 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Editorial

- Aus den Verbänden

- Bibliotheken sichern das kulturelle Erbe

- Kindersoftwarepreis TOMMI: Kinderjury in Bibliotheken gestartet

- Tagungsberichte

- Emerging Library Leaders’ Summer School for Asia-Pacific

- Themenheft: Das Pflichtexemplar in Deutschland – Stand und Perspektive

- Das Pflichtexemplar in der Deutschen Nationalbibliothek

- Das Pflichtexemplar in Baden-Württemberg

- Das Pflichtexemplar in Bayern

- Das Pflichtexemplar in Berlin

- Das Pflichtexemplar in Brandenburg

- Das Pflichtexemplar in Bremen

- Das Pflichtexemplar in Hamburg

- Das Pflichtexemplar in Hessen

- Das Pflichtexemplar in Mecklenburg-Vorpommern

- Das Pflichtexemplar in Niedersachsen

- Das Pflichtexemplar in Nordrhein-Westfalen

- Das Pflichtexemplar in Rheinland-Pfalz

- Das Pflichtexemplar im Saarland

- Das Pflichtexemplar in Sachsen

- Das Pflichtexemplar in Sachsen-Anhalt

- Das Pflichtexemplar in Schleswig-Holstein

- Das Pflichtexemplar in Thüringen

- Notizen und Kurzbeiträge

- Notizen und Kurzbeiträge

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Editorial

- Aus den Verbänden

- Bibliotheken sichern das kulturelle Erbe

- Kindersoftwarepreis TOMMI: Kinderjury in Bibliotheken gestartet

- Tagungsberichte

- Emerging Library Leaders’ Summer School for Asia-Pacific

- Themenheft: Das Pflichtexemplar in Deutschland – Stand und Perspektive

- Das Pflichtexemplar in der Deutschen Nationalbibliothek

- Das Pflichtexemplar in Baden-Württemberg

- Das Pflichtexemplar in Bayern

- Das Pflichtexemplar in Berlin

- Das Pflichtexemplar in Brandenburg

- Das Pflichtexemplar in Bremen

- Das Pflichtexemplar in Hamburg

- Das Pflichtexemplar in Hessen

- Das Pflichtexemplar in Mecklenburg-Vorpommern

- Das Pflichtexemplar in Niedersachsen

- Das Pflichtexemplar in Nordrhein-Westfalen

- Das Pflichtexemplar in Rheinland-Pfalz

- Das Pflichtexemplar im Saarland

- Das Pflichtexemplar in Sachsen

- Das Pflichtexemplar in Sachsen-Anhalt

- Das Pflichtexemplar in Schleswig-Holstein

- Das Pflichtexemplar in Thüringen

- Notizen und Kurzbeiträge

- Notizen und Kurzbeiträge