Zusammenfassung

Seit mehr als 360 Jahren werden in Bayern Pflichtexemplare gesammelt und archiviert. Der Beitrag beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und gibt einen kurzen Einblick in die Praxis der physischen Pflichtbearbeitung an der Bayerischen Staatsbibliothek.

Abstract

For more than 360 years, deposit copies of published works have been collected and archived here. This article looks at the legal background and offers a brief insight into the practice of physical processing of deposits at the Bavarian State Library.

1 Historische Entwicklung

Das bayerische Pflichtstückegesetz hat seinen Ursprung im Jahr 1663, als Kurfürst Ferdinand Maria verfügte, dass von jedem in Bayern neugedruckten Werk ein Exemplar an die Hofbibliothek in München abzugeben sei. Sein Beschluss gilt heute als die älteste Pflichtexemplarregelung in Deutschland, weil er der erste war, der die Ablieferung nicht in den Dienst von anderen Zwecken wie Zensurmaßnahmen oder Druckprivilegien stellte.[1] Ab 1840 war die Pflichtabgabe in Bayern im Kontext von urheberrechtlichen Bestimmungen geregelt; mehrere ministerielle Ausführungsvorschriften konkretisierten in den folgenden Jahren die Umsetzung: So wurde 1892 die quartalsweise Zustellung der Pflichtstücke an die Münchener Polizeidirektion und die umliegenden Bezirksämter durch eine Direktlieferung an die Königliche Hof- und Staatsbibliothek abgelöst.[2] 1927 konnten schließlich in einer historischen Vereinbarung mit den Verlagen verschiedene Streitpunkte rund um die Abgabepflicht beigelegt werden.[3]

Das aktuell geltende Gesetz über die Ablieferung von Pflichtstücken ist seit 1986 in Kraft.[4] Diese Neuregelung des Pflichtexemplarrechts war aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zur Entschädigungsfrage bei der Pflichtablieferung erforderlich geworden.[5] Anlässlich dessen entschied sich der Gesetzgeber dazu, die Abgabepflicht in Bayern aus ihrer Verankerung in anderen Rechtsnormen zu befreien und ein eigenständiges Parlamentsgesetz zu erlassen – ein Entschluss, dem von Bibliotheksjuristen der „Rang eines Jahrhundertereignisses“[6] zugestanden wurde.

2 Rechtliche Grundlagen

Die zentrale Rechtsgrundlage bildet in Bayern das Gesetz über die Ablieferung von Pflichtstücken (PflStG) vom 6. August 1986.[7] Soweit es um Veröffentlichungen von staatlichen Stellen und Behörden geht, ist der Erlass über die Abgabe amtlicher Veröffentlichungen an Bibliotheken (Abgabe Bibliotheken – Abg-Bibl) vom 2. Dezember 2008 maßgeblich.[8] Für Netzpublikationen besteht bisher nur für elektronische amtliche Veröffentlichungen eine Abgabepflicht und damit ein Sammelauftrag.[9] Anders als in vielen anderen Bundesländern, und anders auch als auf Bundesebene, war für das Pflichtstückegesetz in Bayern keine Durchführungsverordnung erforderlich, weil das Gesetz selbst die notwendigen Vorgaben zum Ablieferungsverfahren und seinen Ausnahmen regelt. Ergänzt werden die gesetzlichen Bestimmungen von Sammelrichtlinien, Entschädigungsrichtlinien und einer Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 11. November 1986, die nicht nur die Weiterleitung der Zweitstücke durch die Bayerische Staatsbibliothek (BSB) an die dafür berechtigten Sammelbibliotheken organisiert, sondern auch festhält, dass für Pflichtexemplare eine Aufbewahrungspflicht besteht.[10] Verlegerische Abgabepflicht und bibliothekarische Archivierungsverantwortung gehen damit Hand in Hand. In ihrer gegenseitigen Ergänzung zeigen sie klar die kulturhistorische Bedeutung der Pflichtablieferung auf, denn ihren Wert beziehen Pflichtbestände vor allem aus der Sicherung einer lückenlosen Überlieferung für die Zukunft und weniger aus den Nutzungsbedürfnissen der Gegenwart. Vielfach wurde betont, dass dem Anspruch nach einer vollständigen Sammlung nur über gesetzliche Vorschriften Genüge getan werden kann,[11] und dass es gerade das Populäre und Ephemere, das von Zeitgenossen Unterschätzte und von Folgegenerationen Wiederentdeckte ist, das die Einzigartigkeit und Vielfältigkeit landesbibliothekarischer Sammlungen ausmacht.[12]

3 Statistische Kennzahlen

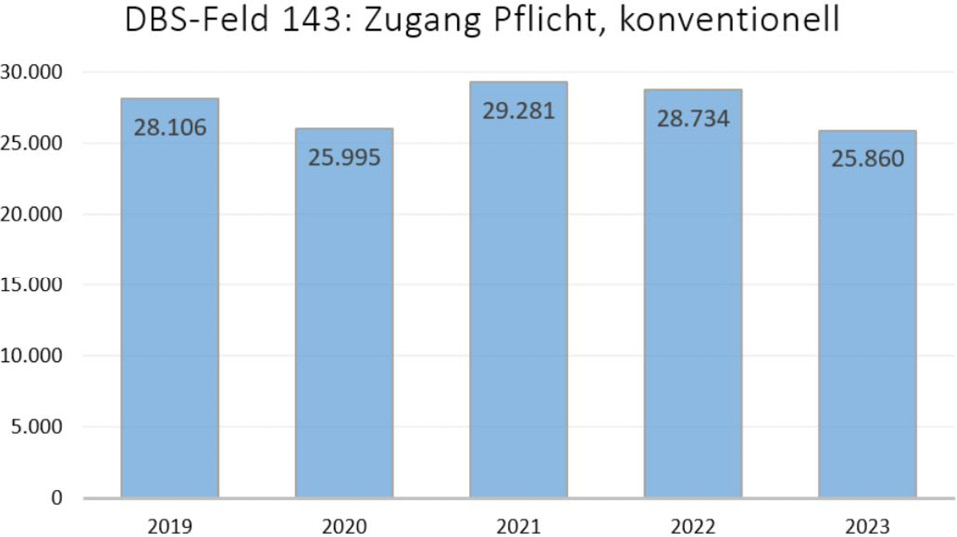

Die Bayerische Staatsbibliothek verfügt über einen der ältesten und größten physischen Pflichtbestände Deutschlands. An keiner Landesbibliothek ist der jährliche Zugang an gedruckten Pflichtexemplaren höher als hier.[13]

Deutsche Bibliotheksstatistik, Feld 143: Zugang für konventionelle Pflicht an der Bayerischen Staatsbibliothek.

Das hängt nicht zuletzt mit der vielseitigen bayerischen Verlagslandschaft zusammen. München ist nach Berlin der zweitgrößte Verlagsstandort Deutschlands, auch im Hinblick auf die Titelproduktion gehört Bayern zu den Spitzenreitern.[14] Bereits ein flüchtiger Blick in die Regale der Pflichtstelle zeigt: Hier steht das Staatsrecht von C. H. Beck neben dem Diabetes-Kochbuch von Gräfe und Unzer, der preisgekrönte Autor von Luchterhand neben der New-Adult-Bestsellerin von Goldmann. Insgesamt macht die Pflichtablieferung rund ein Viertel des jährlichen Print-Zugangs aus. Zu den Veröffentlichungen aus Bayern kommen jene über Bayern hinzu, die die Bayerische Staatsbibliothek käuflich erwirbt und in der Bayerischen Bibliographie verzeichnet.[15]

4 Gemeinsame Archivierungsverantwortung

In Bayern sind zwei Exemplare ablieferungspflichtig. Die Bayerische Staatsbibliothek behält das erste Exemplar, das zweite leitet sie an einen festgelegten Empfängerkreis aus zehn Bibliotheken weiter.[16] Über die Verteilung entscheidet zunächst das Fachprinzip: Zweitstücke aus dem Bereich der Technik, der Natur- und Agrarwissenschaften, der Hauswirtschaft und des Sports erhält die Technische Universität München, Musikalien die Hochschule für Musik München und Graphiken die Staatliche Graphische Sammlung in München. Alle übrigen Exemplare werden nach dem Regionalprinzip bzw. dem Sitz des Verlagsortes weitergegeben an die Universitätsbibliotheken München (Oberbayern), Würzburg (Unterfranken) und Erlangen-Nürnberg (Mittelfranken) sowie an die Staatlichen Bibliotheken Bamberg (Oberfranken), Passau (Niederbayern), Regensburg (Oberpfalz) und die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg (Schwaben). Interessant an dieser Konstellation ist nicht nur die Verzahnung von zentraler und verteilter Archivierung, sondern auch die Übernahme konkreter landesbibliothekarischer Aufgaben seitens der Universitätsbibliotheken.

Der Bayerischen Staatsbibliothek kommen innerhalb dieses Systems zentrale Zuständigkeiten zu: Sie ist diejenige, an die laut Pflichtstückegesetz beide Exemplare abzuliefern sind, sie überwacht den Eingang und setzt die gesetzlichen Ansprüche gegebenenfalls mit Verwaltungszwang durch. Auch Entschädigungsverfahren werden zentral von der Bayerischen Staatsbibliothek durchgeführt.

5 Erwerbung, Erschließung und Benutzung – zur Pflichtpraxis

Das wichtigste Kontrollinstrument für die Pflichtabgabe bilden die Wochenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek (DNB). Der Abgleich zum BSB-Bestand erfolgt halbautomatisch mittels eines hausinternen elektronischen Recherchesystems (DNB-Tool), das fehlende Titel erkennt und diese über hinterlegte Ortslisten den jeweiligen Regierungsbezirken zuordnet. Ergänzend werden Verlagsprogramme konsultiert. Bei der Erwerbung wird die Pflichtstelle außerdem durch Titelhinweise der Zweitbibliotheken, aus dem Fachreferat und von Nutzenden unterstützt. Gerade Selbstverlegerinnen und -verleger melden sich auch proaktiv, um sich über die Modalitäten der Abgabe zu informieren. Obwohl die meisten Verlage unaufgefordert abliefern, wie es das Gesetz vorschreibt, zeigen 4.300 Reklamationen pro Jahr, dass die Überprüfung des Pflichtzugangs ein arbeitsintensives, aber unverzichtbares Geschäft ist. Nur in seltenen Fällen muss nach wiederholter Mahnung ein Zwangsgeldverfahren eingeleitet werden.

Eingehende Pflichtstücke werden zunächst im Ansichtsregal gesammelt. Dadurch erhalten Mitarbeitende der Lesesäle und der Bayerischen Bibliographie die Möglichkeit, Hinweise zur Aufstellung, Erschließungstiefe und Kataloganreicherung zu geben. Danach kommen beide Exemplare zur integrierten Einarbeitung, wobei die Zuständigkeiten in der Pflichtstelle in erster Linie nach Verlagen und Regierungsbezirken organisiert sind. Im BSB-Exemplar wird ein Akzessionskennzeichen sowie der Verteilschlüssel eingetragen (z. B. „P24 pb“ für ‚Pflichtzugang 2024, Zweitstück SB Bamberg‘), das andere Exemplar anschließend an die Zweitbibliothek weitergeleitet. Nach der Katalogisierung im Verbundkatalog (B3Kat) werden die Titeldaten an das Lokalsystem (Alma) übertragen, wo pflichtspezifische lokale Schlüssel ergänzt werden. Im Anschluss erfolgt die Buchbearbeitung (Vergabe von Signaturen, Ausleihrichtlinien, Stempeln etc.), bevor die Publikationen zur Sacherschließung weitergereicht werden.

Bei der Aufstellung und Nutzung wird in der Bayerischen Staatsbibliothek zwischen Pflichtbüchern mit wissenschaftlichem (PVA) und nicht-wissenschaftlichem Inhalt (PVB) unterschieden. Erstere sind frei ausleihbar, letztere nur im Lesesaal zu benutzen. Zu den Hauptsignaturen kommen medienspezifische Signaturen für Periodika (Z), Sondermaterialien (Mus., Mapp. etc.) und Kleinschrifttum (M) hinzu. Ausleihbeschränkungen sind nach § 15 der Allgemeinen Benützungsordnung der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken (ABOB) möglich.[17] Grundsätzlich stehen sowohl PVA- als auch PVB-Bücher für die Fernleihe bereit, wobei die Ausgabe von der Fernleihstelle individuell überprüft wird.

6 Herausforderungen

Während die Archivierung von elektronischen Veröffentlichungen die Bibliotheken heute zweifellos vor ihre größten Herausforderungen stellt, darf nicht übersehen werden, dass auch die konventionelle Sammlung von Pflichtstücken immer wieder neue Aufgaben bewältigen muss. Der sich verändernde Buchmarkt und seine Geschäftsmodelle sowie die technisch einfacheren Möglichkeiten, als Selbstverlegerin oder Selbstverleger tätig zu werden, erfordern eine regelmäßige Überprüfung der Sammelrichtlinien und Prozessabläufe. Gesetzliche Regelungen geraten durch neue Publikationsformen an ihre Grenzen und sind weiterzuentwickeln. Sowohl rechtlich wie auch bibliotheksfachlich und -praktisch müssen bei der Umsetzung des Pflichtstückegesetzes daher stetig neue Anforderungen gelöst werden, um dem Zweck der Ablieferung und seinem kulturpolitischen Anliegen zu genügen.

© 2024 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Editorial

- Aus den Verbänden

- Bibliotheken sichern das kulturelle Erbe

- Kindersoftwarepreis TOMMI: Kinderjury in Bibliotheken gestartet

- Tagungsberichte

- Emerging Library Leaders’ Summer School for Asia-Pacific

- Themenheft: Das Pflichtexemplar in Deutschland – Stand und Perspektive

- Das Pflichtexemplar in der Deutschen Nationalbibliothek

- Das Pflichtexemplar in Baden-Württemberg

- Das Pflichtexemplar in Bayern

- Das Pflichtexemplar in Berlin

- Das Pflichtexemplar in Brandenburg

- Das Pflichtexemplar in Bremen

- Das Pflichtexemplar in Hamburg

- Das Pflichtexemplar in Hessen

- Das Pflichtexemplar in Mecklenburg-Vorpommern

- Das Pflichtexemplar in Niedersachsen

- Das Pflichtexemplar in Nordrhein-Westfalen

- Das Pflichtexemplar in Rheinland-Pfalz

- Das Pflichtexemplar im Saarland

- Das Pflichtexemplar in Sachsen

- Das Pflichtexemplar in Sachsen-Anhalt

- Das Pflichtexemplar in Schleswig-Holstein

- Das Pflichtexemplar in Thüringen

- Notizen und Kurzbeiträge

- Notizen und Kurzbeiträge

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Editorial

- Aus den Verbänden

- Bibliotheken sichern das kulturelle Erbe

- Kindersoftwarepreis TOMMI: Kinderjury in Bibliotheken gestartet

- Tagungsberichte

- Emerging Library Leaders’ Summer School for Asia-Pacific

- Themenheft: Das Pflichtexemplar in Deutschland – Stand und Perspektive

- Das Pflichtexemplar in der Deutschen Nationalbibliothek

- Das Pflichtexemplar in Baden-Württemberg

- Das Pflichtexemplar in Bayern

- Das Pflichtexemplar in Berlin

- Das Pflichtexemplar in Brandenburg

- Das Pflichtexemplar in Bremen

- Das Pflichtexemplar in Hamburg

- Das Pflichtexemplar in Hessen

- Das Pflichtexemplar in Mecklenburg-Vorpommern

- Das Pflichtexemplar in Niedersachsen

- Das Pflichtexemplar in Nordrhein-Westfalen

- Das Pflichtexemplar in Rheinland-Pfalz

- Das Pflichtexemplar im Saarland

- Das Pflichtexemplar in Sachsen

- Das Pflichtexemplar in Sachsen-Anhalt

- Das Pflichtexemplar in Schleswig-Holstein

- Das Pflichtexemplar in Thüringen

- Notizen und Kurzbeiträge

- Notizen und Kurzbeiträge