Zusammenfassung

Der Verfasser beginnt seine bibliothekarische Laufbahn als Seiteneinsteiger an der Hochschule für Seefahrt Warnemünde/Wustrow. Nach dem Mauerfall erfolgt der Wechsel zur Universitätsbibliothek Rostock als Direktor. Er beschreibt die schwierigen Startbedingungen für die Erneuerung der Bibliothek und die erfolgreichen Aktivitäten in der Verbundkatalogisierung, der Einführung der Informationstechnik und der Raumentwicklung bis hin zum Bibliotheksneubau. Eine Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit Ost und West.

Abstract

The author began his library career as a lateral entrant at the Warnemünde/Wustrow Maritime Academy. After the fall of the Berlin Wall, he moved to Rostock University Library as Director. He describes the difficult starting conditions for the renewal of the library and the successful activities in union cataloguing, the introduction of information technology, and spatial development up to the new Library building. A success story of co-operation between East and West.

1 Vorbemerkungen

Als ich gebeten wurde, für den Themenschwerpunkt dieses Heftes einen Beitrag zu schreiben, hatte ich zunächst Zweifel, dass man dem Thema nach fast zwanzig Jahren im Ruhestand überhaupt gerecht werden könnte. Der Argumentation, dass ich aufgrund meiner ostdeutschen Herkunft ja beide Bibliothekssysteme kennengelernt und bei der organisatorischen Umgestaltung sowie der baulichen Rekonstruktion und Weiterentwicklung der Universitätsbibliothek Rostock nach der Wende in leitender Funktion umfangreiche Erfahrungen gemacht hätte, konnte ich kaum widersprechen.

Dennoch habe ich lange überlegt, wie man das Thema angeht. Ich wollte nicht nur die Erfolge der Bibliotheksentwicklung seit der Wende darstellen, sondern auch vermitteln, unter welchen Bedingungen die Bibliothek in den Vereinigungsprozess gestartet ist und wie sich die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Ost und West in den Jahren nach der Wende entwickelt haben.

Und vor allem wollte ich diese spannende Zeit des Umbruchs und der Erneuerung nicht aus Aktenordnern der Bibliothek rekonstruieren, sondern sie so darstellen, wie ich sie im Gedächtnis gespeichert habe. Und da fängt schon das Dilemma an. Wie präzise funktioniert unser Gedächtnis denn eigentlich, insbesondere wenn man eine bestimmte Altersschwelle überschritten hat? Und schleichen sich da nicht auch einige nostalgische Töne ein, wie man den „Ossis“ immer mal wieder gern unterstellt? Jedenfalls habe ich mich redlich um eine wahrhafte Darstellung bemüht. Einzelne Terminangaben habe ich persönlichen Aufzeichnungen entnommen.

Da Bewertungen immer subjektiv sind, sei es gestattet, zunächst einen Blick auf den bibliothekarischen Hintergrund des Autors richten, der sich selbst als klassischen Seiten- und Späteinsteiger definiert. Ich bitte um Nachsicht, wenn manche Passagen zu persönlich ausgefallen sind.

2 Meine ersten Kontakte mit dem Bibliotheks- und Informationswesen in der DDR

Nach dem Physikstudium an der TU Dresden nahm ich 1963 eine Tätigkeit in einem Berliner Großbetrieb auf, der auf die Forschung/Entwicklung und Fertigung von optoelektronischen Systemen spezialisiert war. Mein Interesse an der Arbeit mit wissenschaftlicher Fachliteratur war Anlass für meinen Chef, mich als Vertreter des Forschungsbereiches Adlershof für die Bibliothekskommission bei der Leitstelle für Information/Dokumentation zu benennen. In diesem Zusammenhang erhielt ich die Möglichkeit, ein zweijähriges postgraduales Fernstudium am Institut für Informationswissenschaft, Erfindungswesen und Recht (INER) der TH Ilmenau zu absolvieren. Das Studium endete nach zwei Jahren mit einer Abschlussarbeit und der Berufsbezeichnung „Fachinformator“, der mir in unverhoffter Weise in späteren Jahren zweimal den Weg bei der beruflichen Neuorientierung ebnete.

3 Bibliothekarischer Seiteneinstieg

Anfang der 1970-Jahre traf meine Familie die Entscheidung, ihren Lebensmittelpunkt nach Rostock zu verlegen. Natürlich war mir bewusst, dass es nicht einfach sein würde, in Rostock eine adäquate Arbeitsstelle zu finden. Auf die Idee, mich an der UB Rostock als Fachreferent zu bewerben, kam ich nicht, denn noch immer war ich darauf programmiert, meine berufliche Zukunft als Physiker zu finden. Durch einen Tipp erfuhr ich von der 1969 gegründeten Ingenieurhochschule für Seefahrt Warnemünde/Wustrow (IHS), deren Vorläufer die im Jahr 1846 gegründete „Großherzogliche Mecklenburgische Navigationsschule“ in Wustrow und die Ingenieurschule für Schiffbautechnik in Warnemünde waren. Die Grundlagenausbildung (Mathematik, Physik u. a.) erfolgte im ersten Studienjahr in Wustrow, die Spezialisierung ab dem zweiten Studienjahr in Warnemünde. Die Fächerbreite und das Anspruchsniveau gingen weit über die Anforderungen hinaus, um ein Schiff sicher von A nach B zu führen.

Und dann „stolperte“ der Kaderdirektor (Personalchef) beim Bewerbungsgespräch über meinen Abschluss als Fachinformator mit der Bemerkung: „Sie sind unser Mann“! Die Auflösung erfolgte prompt: Laut Anweisung des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen (MHF) sollten alle Bibliotheken in ihrem Bereich Abteilungen für Wissenschaftliche Information einrichten, und diese gab es an der IHS noch nicht. Eine weitere mögliche Tätigkeit im Fachbereich Physik mit täglichen Fahrten in das 40 km entfernte Ostseebad Wustrow verwarf ich im familiären Interesse und entschied mich für die Hochschulbibliothek. Unser Deal war: Die Zusage gilt zunächst für ein Jahr. Ich könne mich in dieser Zeit ja umschauen, ob sich nicht noch etwas Passenderes an der Hochschule ergäbe. Aus einem wurden dann 19 Jahre.

So trat ich im Sommer 1972 meinen Dienst als Abteilungsleiter Wissenschaftliche Information in der Hochschulbibliothek an. Obwohl mir die Arbeit in der Bibliothek zunehmend Spaß machte, fehlte mir nach einiger Zeit doch der „Knopf zum Drehen“, wie ich es in meiner früheren Tätigkeit im Labor gewöhnt war.

Inzwischen hatte ich mich intensiv mit der Ortungs- und Navigationsproblematik beschäftigt, so dass sich mir die Chance bot, neben meiner Arbeit in der Bibliothek im Wissenschaftsbereich Navigation mit einem Thema zur Automatisierung der Schiffsführung zu promovieren. Die mehrjährige Mühe hatte sich für mich in einer 1980 verteidigten Dissertation und einem erfolgreich abgeschlossenen Forschungsthema ausgezahlt. Mit dem anschließenden Erwerb der Facultas Docendi wurde mir ein Lehrauftrag für eine Vorlesungsreihe zur Messtechnik für Nautiker erteilt. Damit erhielt ich Zugang zur Arbeit mit Studenten, später auch zu Promovenden, die mir große Freude bereitete. Auf diese Weise konnte ich auch Wissen über den Zugang zur Arbeit mit wissenschaftlicher Information vermitteln. Was wollte ich mehr. Ich hatte meinen „Knopf zum Drehen“ gefunden. Als mich in dieser Zeit der Kollege Burghard Burgemeister, Direktor der Sächsischen Landesbibliothek, besuchte, sagte er mir zum Abschied: „Herr Hoffmann, ich habe den Eindruck, Sie sind ein glücklicher Mensch!“ Besser hätte ich damals meine Gefühlslage nicht umschreiben können.

4 Neue Aufgaben

Meine Zufriedenheit erhielt einen Dämpfer, als zu Beginn der 1980er-Jahre die Direktorin der Bibliothek aus persönlichen Gründen um Entbindung von der Leitungsfunktion bat. Ohne Ausschreibung der Stelle wurde mir angetragen, die Bibliotheksleitung zu übernehmen. Das rief bei mir nicht gerade Begeisterung hervor, denn ich hatte mich inzwischen in stärkerem Maße in der wissenschaftlichen Arbeit des Lehrstuhles Navigation engagiert. Die Leitungsfunktion bot sowohl finanziell noch vom Arbeitsinhalt kaum Anreize. Also bat ich um Bedenkzeit. Inzwischen vernahm ich aber aus dem Grundrauschen der Flurgespräche, dass weitere externe Kandidaten für die Bibliotheksleitung gehandelt wurden, ohne jegliche bibliothekarische Fachkenntnis, aber mit einem klaren Klassenstandpunkt. Bibliotheken waren ja schon immer Sammelbecken politisch unsicherer Kantonisten und da musste man halt rechtzeitig gegensteuern. Zumal an einer Hochschule, wo die meisten Studierenden als zukünftige Schiffsoffiziere und Kapitäne auf Großer Fahrt ja ständig mit den politischen Auseinandersetzungen der Systeme konfrontiert sein würden. Als ich dann auch noch Unruhe unter den Mitarbeitern der Bibliothek bemerkte, sagte ich zu, denn einen „Politnik“ ohne Sachkenntnis als Chef wollte ich ihnen und mir dann doch nicht zumuten.

Zunächst galt es für mich herauszufinden, welche Hebel im bibliothekspolitischen Umfeld man für die Weiterentwicklung der eigenen Bibliothek nutzen könnte. Der Bibliotheksverband als Institutionenverband stellte sich bald als politisches Steuerungsinstrument dar. Auf der Bezirksebene waren die jährlichen Zusammenkünfte der Bibliotheken vornehmlich auf die Abrechnung der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Wettbewerb unter den Bibliotheken gerichtet. Und so wurde der Arbeitskreis der Bibliotheksdirektoren der Technischen Hochschulen und Ingenieurhochschulen so etwas wie meine bibliotheksfachliche Heimat. In mehrtägigen Zusammenkünften zweimal jährlich konnte man sich unter Fachkollegen austauschen; dabei war auch hier der politische Fingerzeig nicht zu übersehen. Auch wenn auf dieser Ebene nichts Substanzielles bewegt werden konnte, so lernte man voneinander, die Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen und den Optimismus nicht zu verlieren.

Auch von den jährlichen Informationsveranstaltungen des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen, zu denen unser Arbeitskreis gemeinsam mit dem der Universitätsbibliotheken eingeladen war, gingen keine Entwicklungsimpulse aus. Sie glichen eher einer Ermunterung zur Standhaftigkeit im politischen Klassenkampf als einer Orientierung für zukunftsweisende Strategien.

So galt es, sich auf das Potenzial der eigenen Mitarbeiter zu besinnen, um in der Bibliotheksarbeit voranzukommen. In der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre standen der Bibliothek die ersten Bürocomputer und PC aus DDR-Produktion zur Verfügung, ohne dass es dafür allerdings Applikationen für die Bibliotheksarbeit gab. Und so wurde als Einstieg in die EDV-Nutzung in Eigenregie ein Programm für den automatisierten Titelkartendruck erstellt, der es erlaubte, über eine lochstreifengesteuerte Druckeinrichtung Titelkarten beliebiger Anzahl in guter Qualität herzustellen. Das war gegenüber dem üblichen Wachsmatritzenabzug ein wesentlich effizienteres Verfahren mit höherer Qualität. Leider konnten Weiterentwicklungen nicht realisiert werden, da es das „Werkzeug Projektmittel“, wie wir es später bei der DFG kennengelernt haben, nicht gab.

Heute kaum noch nachvollziehbar waren die jährlichen Versuche, die auf der Leipziger Buchmesse angebotene Fachliteratur aus dem NSW (nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet) dem eigenen Bibliotheksbestand zuzuführen. Da die ausgestellten Bücher nach der Messe in der DDR verblieben, wurden diese nach einem komplizierten Schlüssel durch einen Mitarbeiter des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen den Bibliotheken zugewiesen, nachdem diese ihren Bedarf angemeldet hatten. Zur Vorbereitung schickten die Bibliotheken einen oder mehrere Fachreferenten zur Messe, wo diese die für ihr Fachspektrum einschlägigen Verlage abgrasten und Literaturwunschlisten zusammenstellten. Das Ergebnis der Entscheidung des Ministeriums glich dann jeweils einer Wundertüte, da niemand wusste, wie hoch die Erfolgsquote sein würde. Dennoch gab es manch positive Überraschung.

5 Es brodelt

Ende der 1980er-Jahre wurde der Mangel und der verschärfte politische Druck in allen Lebensbereichen immer deutlicher spürbar. Die Antwort auf die sich zuspitzende Gesamtsituation war die Flucht vieler Bürger über Ungarn in den Sommermonaten im Jahre 1989 und nach Grenzöffnung Österreich-Ungarn am 11. September.

Die zunehmende Nervosität der Behörden erlebte ich bei der Vorbereitung einer Dienstreise Ende September 1989 zu unserer Partnereinrichtung, der Seefahrthochschule Gdynia in Polen. Während ich mit einem Dienstreiseauftrag nach Polen reisen durfte, benötigte meine mitreisende Ehefrau eine spezielle Erlaubnis der Volkspolizei-Dienststelle unseres Wohngebietes. Als ich das für die Reise erforderliche Antragsformular dort erbat, erhielt ich zur Antwort: „Die Formulare wären alle, ich möge mich doch an das übergeordnete Volkspolizei-Kreisamt wenden“. Dort beschwerte ich mich über die Zeitvergeudung, die ich nur wegen eines Formblattes in Kauf nehmen musste. Die Entgegnung war: „Bürger, wissen Sie denn nicht, wie die politische Lage ist“? Bla, bla, bla …, und unter Murren wurde mir das Antragsformular ausgehändigt. Es war schon schwer, in einer solchen Situation ruhig zu bleiben. Nur wenige Stunden vor der Abreise konnten wir dann die Erlaubnis abholen. Dieses „Spielen auf Zeit“ war bei Reiseanträgen Methode. Inzwischen hatten sich Unbekannte, die sich als Kriminalpolizei (!) ausgaben, bei unseren Wohnungsnachbarn erkundigt, ob wir wohl sichere Kandidaten für die Rückkehr aus Polen seien. Deren Hinweis, dass wir unseren 16-jährigen Sohn nie allein lassen würden, gab wohl den Ausschlag für die Reisegenehmigung. Kinder als Unterpfand!

Als im Oktober die Montagsdemonstrationen in Leipzig auf Hunderttausende Teilnehmer anschwollen, kam es in der gesamten Republik ebenfalls zu Massenprotesten, so auch in Rostock. Natürlich waren auch viele Mitarbeiter der Bibliothek dabei. Und in allen Gesprächen in der Familie, im Kollegenkreis und in der Nachbarschaft schwang die bange Frage mit: Wie geht es wohl weiter? Das betraf nicht nur die künftige politische Entwicklung des Landes, sondern berührte auch viele Einzelschicksale der in den Westen geflüchteten Familienmitglieder.

Das betraf auch uns, denn unsere Tochter hatte nach gerade beendetem Studium – nur mit Zahnbürste und Personalausweis bewaffnet – über Sofia und Budapest einen Weg in die BRD gefunden. Unser erster Gedanke: Wann werden wir unsere Tochter wiedersehen? Denn niemand konnte ja damit rechnen, dass diese Frage in wenigen Wochen entschieden sein würde. Zweiter Gedanke: Sicherung all ihrer persönlichen Unterlagen, um der Stasi bei einem evtl. Hausbesuch keinen Zugriff darauf zu geben. Pflichtgemäß musste ich die „Republikflucht“ meiner Tochter beim Rektor melden in Erwartung einer größeren politischen Standpauke. Nichts von alldem. Seine Antwort: „Melden Sie das bitte in der Kaderabteilung“, keine weitere Reaktion. Damit war zu meiner Verwunderung die Angelegenheit erledigt. Noch Wochen vorher hätte es einen riesigen Krawall gegeben und ich wäre mit größter Wahrscheinlichkeit von meiner Funktion als Bibliotheksdirektor entbunden worden, wenn nicht gar Entlassung gedroht hätte wegen Unfähigkeit, meine Tochter klassenbewusst zu erziehen.

In der Bibliothek versuchten wir weiterhin, durch gutes kollegiales Miteinander und gegenseitige Unterstützung unser Tagesgeschäft so normal und gut wie möglich über die Runden zu bringen.

6 Mauerfall

Am 8. November 1989 stand wieder ein Treffen des Arbeitskreises der Bibliotheksdirektoren der Hochschulen an, in einem beschaulichen Ort in der herrlichen Feldberger Seenlandschaft. Nach den ersten Gesprächen wurde offenbar, dass auch die Familien vieler Kollegen von Westfluchten betroffen waren; man sprach sich gegenseitig Mut und Zuversicht zu. Die Tagesordnung am 9. November wurde nur schleppend abgearbeitet, die Gedanken waren mit Anderem beschäftigt. Und dann kam der Paukenschlag, als nach Sitzungsende im Fernsehen die Grenzöffnung gemeldet wurde. Die Reaktionen der Kollegen waren sehr unterschiedlich, von hektischer Nervosität bis zu einer abgeklärten Ruhe und Freude. Damit war auch das Treffen beendet. Einige Kollegen traten noch am Abend die Reise nach Berlin oder nach Hause an, um noch schnell mal in den Westen zu gucken, ehe die Grenzen vielleicht wieder geschlossen würden. Ich war überzeugt, dass dieser Schritt nicht mehr rückgängig zu machen war. Und so trat ich erst am nächsten Tag mit gemischten Gefühlen die Heimreise an. Ich empfand eine tiefe Dankbarkeit, dass ich meine Tochter bald wiedersehen würde. Und ich hatte die Hoffnung, mich zukünftig in Deutschland und in der Welt frei bewegen zu können und nicht bei jedem Schritt vom Staat kontrolliert zu werden. Wie groß war aber auch die Unsicherheit und Sorge, wie sich das Land und die zukünftigen Lebensbedingungen verändern würden.

7 Die letzten Monate in der DDR

Im Jahr 1990 überschlugen sich die politischen Ereignisse und viele Umbrüche hinterließen tiefe Spuren im Leben der meisten DDR-Bürger. Mit den letzten Volkskammerwahlen am 18. März wurde deutlich, dass die Zukunft der DDR auf einen Anschluss an die BRD hinauslaufen würde und mit dem Geldumtausch am 1. Juli wurde dieser Kurs besiegelt. Damit wurde immer deutlicher, dass es die Ingenieurhochschule für Seefahrt in gegenwärtiger Struktur zukünftig nicht mehr geben würde. Und damit stand auch die Hochschulbibliothek zur Disposition. Es zeichnete sich ab, dass die Bibliothek voraussichtlich mit der Universitätsbibliothek Rostock fusionieren würde, allerdings dann mit reduziertem Personalschlüssel. Es galt also, die Bibliothek so gut wie möglich aufzustellen, um möglichst vielen Mitarbeitern die Chance auf eine Übernahme einzuräumen.

Dennoch unternahm die Hochschule zwei „Goodwill-Fahrten“ mit dem Ausbildungsschiff der Hochschule, der „Störtebeker“, nach Hamburg und Bremen als letzten Versuch, bei den Kollegen der dortigen Seefahrtschulen für ihren weiteren Erhalt zu werben. Auch die Bibliothek war mit einer umfangreichen Lehrbuchsammlung an Bord vertreten, die bei den Seefahrtschulen in der BRD sehr begehrt waren. In Bremen schafften wir es mit einer besonderen Schiffsladung sogar in die Tagespresse. Denn wir hatten – in einer großen Kiste verstaut – eine umfangreiche Büchersammlung aus dem Vorkriegsbestand der Seefahrtschule Bremen mitgebracht, die unter Pressebegleitung mittels Bordgeschirr an Land gehievt wurde. Diese Bestände waren kurz vor Kriegsende aus Sicherheitsgründen von Bremen nach Wustrow verbracht worden, wo sie dann in der dortigen Bibliothek einige Jahrzehnte sequestriert waren. Wie sich später zeigte, war diesen Fahrten kein Erfolg beschieden.

Für die Besucher aus Warnemünde gab es in Bremen abschließend noch ein Empfang im Rathaus. Danach ging es am Abend des 2. Oktober per Bus nach Rostock, hinein in die Nacht zur „Deutschen Einheit“. Fröhliche Feierstimmung wollte nicht so recht aufkommen. Jeder hing seinen Gedanken nach, denn die Republik, in der man aufgewachsen war und viele Jahrzehnte gelebt hatte, mit all ihren Schatten-, aber auch Lichtseiten, war für immer verschwunden.

8 Erwartungen

Angekommen in der BRD waren die damit verknüpften Erwartungen der Zukunftsgestaltung sehr unterschiedlich. Ganz oben auf der Liste stand der Erhalt des Arbeitsplatzes, der sich für viele Menschen leider nicht erfüllte. Gleich danach standen bei Vielen die uneingeschränkten Reisemöglichkeiten und der Erwerb eines „Westautos“ auf der Tagesordnung. Die Befriedigung dieser und vieler anderer Konsumwünsche erzeugte einen Schub für viele Wirtschaftszweige in den alten Bundesländern. Anders lief es in der ehemaligen DDR, wo im rasanten Tempo ganze Industriezweige verschwanden. Das sorgte für hohe Arbeitslosigkeit und Frust bei vielen Bürgern, deren Nachwirkungen heute noch zu beobachten sind.

Auch in den Bibliotheken träumte man von neuen, nutzerfreundlichen Bibliotheksgebäuden mit guten Arbeitsbedingungen, von der Möglichkeit des Bücherkaufes weltweit und von der deutschlandweiten und internationalen Kooperation der Bibliothekare. Dabei war allen klar, dass all dieses nicht von heute auf morgen zu realisieren sein würde. Aber der Anschluss an das Leistungsniveau der Bibliotheken in den alten Ländern sollte so schnell wie möglich erreicht werden.

9 Ein neues Kapitel beginnt

Der Bibliotheksbetrieb in Warnemünde ging zunächst nahtlos weiter, da die Eingliederung der nautischen Bereiche der IHS in die Hochschule Wismar (mit Standort Warnemünde) und die Integration der ingenieurtechnischen Wissenschaftsbereiche in die Universität Rostock doch einer gewissen Übergangszeit bedurften.

Anfang 1991 begannen die Überprüfungen aller Mitarbeiter auf fachliche und persönliche Eignung für den öffentlichen Dienst (Überprüfung auf Kontakte mit der Staatssicherheit der DDR). Im Ergebnis wurde kein Bibliotheksmitarbeiter aufgrund von Stasikontakten entlassen. Allerdings wurden einige Kollegen aus Altersgründen vorzeitig in den Ruhestand geschickt, da die Stellenpläne den neuen Vorgaben angepasst wurden. Dabei flossen auch Tränen der Verzweiflung, Wut und Enttäuschung, denn die Situation einer Entlassung hatte noch niemand zuvor kennengelernt.

Die verbliebenen IHS-Mitarbeiter erhielten zur Jahresmitte von der Personalabteilung die Mitteilung, dass ihre Weiterbeschäftigung „auf unbestimmte Zeit“ erfolgen würde, was das auch immer heißen mochte. Dieser Zustand der Ungewissheit zog sich dann ein weiteres Jahr hin. Im Sommer 1992 konnten sich alle Bibliotheksmitarbeiter sowohl der IHS als auch der Universität auf jeweils zwei Stellen der Universitätsbibliothek neu bewerben, denn die IHS-Bibliothek war faktisch bereits in die UB integriert worden. Dabei war der Stellenplan der UB zuvor um zwanzig Stellen gekürzt worden. Für eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen war damit die Arbeit in der UB beendet. Hierfür konnten jedoch weitestgehend sozialverträgliche Lösungen gefunden werden.

Meine Bewerbung auf die Direktorenstelle war möglich, da der postgraduale Ilmenauer Abschluss als „Fachinformator“ im Rahmen der Gleichstellung der Berufsabschlüsse dies ermöglichte. Natürlich hatte ich Zweifel, ob ich diese Funktion angemessen ausfüllen könnte, denn ich verfügte weder über die klassische Bibliothekarausbildung noch hatte ich jemals in einer Universitätsbibliothek gearbeitet.

Die beiden Bewerber auf die Direktorenstelle erhielten die Chance, dem Akademischen Senat der Universität ihre Vorstellungen über die zukünftige Entwicklung der Bibliothek vorzutragen. Offenbar konnte ich das Gremium überzeugen. Anfang Oktober 1992 nahm ich mit Respekt vor dem neuen Amt am Schreibtisch meines Amtsvorgängers Platz. Karl-Heinz Jügelt hatte die Bibliothek zwanzig Jahre geleitet und war auch weiterhin in dieser beschäftigt. Das war für uns beide arbeitspsychologisch eine nicht ganz einfache Situation, die wir aber im Einvernehmen gemeistert haben. Über die mir stets erwiesene Loyalität bin ich meinem Amtsvorgänger noch heute dankbar.

Von den Kolleginnen und Kollegen der UB wurde ich sehr freundlich aufgenommen, wenn es auch manche Flurgespräche gab, dass der neue Direktor wohl nicht einmal eine ordentliche Titelaufnahme machen könne. Diese zutreffende Einschätzung bereitete mir weniger Sorgen, denn dafür hatte ich ja meine gut geschulten Bibliothekare. Und ich wusste, es waren ganz andere Probleme zu bewältigen. Mit dieser „personellen Erneuerung“ begann auch ein neues Kapitel in der Geschichte der über 400 Jahre alten Universitätsbibliothek Rostock.

10 Bestandsaufnahme

Ich hatte mir in den Monaten zuvor schon einen recht guten Eindruck über die Gesamtsituation der UB verschaffen können, die im Jahr 1991 ein wenig erfreuliches Bild bot: Hinsichtlich der Bausubstanz, der verfügbaren Nutzflächen und einer anforderungsgerechten Ausstattung gab es enorme Defizite. So war die Zentralbibliothek in fünf nur teilweise zusammenhängenden Gebäuden am Universitätsplatz untergebracht – mit Wegen von mehreren Minuten zwischen den Gebäuden für Benutzer und Mitarbeiter. Nur eines dieser Gebäude, nämlich der „Bücherspeicher“ aus dem Jahr 1939, war als Bibliotheksgebäude konzipiert worden. Da er keine Kriegsschäden erlitten hatte, war er in einem akzeptablen Zustand. Die übrigen historischen Gebäude waren für Bibliothekszwecke völlig ungeeignet und für diese Funktion nicht adaptiert worden. Es gab eine Reihe von Außenmagazinen, die oftmals in ungeeigneten Kellern oder in Bodenräumen untergebracht waren.

Die 47 Fachbibliotheken waren entsprechend der Standorte der Fakultäten, Fachbereiche, Institute und Kliniken über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Sie wurden oftmals dort eingerichtet, wo sich in den jeweiligen Häusern noch Flächen fanden; bibliothekarische Anforderungen fanden dabei wenig Berücksichtigung.

Erwerbung und Katalogisierung wurden konventionell ohne Rechnerunterstützung durchgeführt. Die Bibliothekskataloge wurden als mit der Schreibmaschine geschriebene Karteikartenkataloge geführt. Entsprechend dieser Technologien war ein aus heutiger Sicht hoher Personalbestand erforderlich, obwohl der Neuzugang an Literatur vergleichsweise bescheiden war.

Die Bestandsnutzung erfolgte im Wesentlichen durch die Ausleihe der größtenteils magazinierten Bestände im Bücherspeicher, die über die Band- und Karteikartenkataloge nachgewiesen wurden. Katalograum, beide Lesesäle und Bücherspeicher waren in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Der Buchtransport zwischen den Häusern erfolgte per Handkarren. Damit waren umständliche Bestellprozeduren und Wartezeiten von mehreren Stunden für die Literaturbereitstellung vorprogrammiert. Noch problematischer war es, wenn z. B. Literatur aus den Fachbibliotheken für die zentral abgewickelte Fernleihe bereitgestellt werden musste.

Erste Raumkonzepte für die weitere Bibliotheksentwicklung wurden im zweiten Halbjahr 1991 erarbeitet. Sie waren jedoch eher intuitiv als grundsätzlich angelegt. Eine erste Evaluierung dieser Planung durch die Arbeitsgruppe Bibliotheken des Wissenschaftsrates (WR) im Februar 1992 ergab wesentliche Defizite hinsichtlich der grundsätzlichen Lösung. Im Ergebnis dieser Begutachtung empfahl der WR eine Reihe von kurz- und mittelfristigen Maßnahmen, um die aktuelle und strategische Bibliotheksituation zu verbessern: Vergrößerung des Freihandbestandes und des Leseplatzangebotes, Schaffung zusätzlicher Stellflächen für die Neuerwerbungen, Teilnahme an der Verbundkatalogisierung und weitere Qualifizierung der Bauplanung. Und das alles bitte sehr schnell.

Diese Defizite waren auch Gegenstand von Debatten in manchen Sitzungen des Akademischen Senates der Universität. Es war von einem „kollabierenden Bibliothekssystem“ die Rede. Der UB-Direktor musste sich der Kritik stellen; das war wenig erfreulich und die Kritik war teilweise ungerechtfertigt. Die neu berufenen Professoren kamen meistens aus den alten Bundesländern. Jeder wollte nun in Rostock ein Bibliothekssystem realisiert sehen, welches er aus seiner alten Universität kannte. Hier half nur Konsequenz in den Entscheidungen, um die Einschichtigkeit und Einheitlichkeit des Bibliothekssystems zu bewahren.

Vielen ging die Buchbearbeitung zu langsam. Das war zu erwarten bei der immer noch konventionellen Buchbearbeitung, dem gewaltigen Bücherzugang und dem reduzierten Personal. Und so kamen dann auch von einzelnen Professoren Vorschläge, dass man doch mit einer Sekretärin aushelfen könne, die sich am PC auskennt. Das waren gut gemeinte Ratschläge, die aber nicht umsetzbar waren.

Die Schwierigkeit der Umsetzung der vom WR dringend empfohlenen Maßnahmen bestand also darin, dass diese nicht in Ruhe nacheinander abgearbeitet werden konnten, alles sollte nach Möglichkeit zeitgleich und sofort passieren.

11 Mit dem NBV zum GBV

Die Teilnahme an der Verbundkatalogisierung war der schnellste Weg zur effizienteren Gestaltung der Arbeitsprozesse. Und so begannen bereits im Januar 1991, gemeinsam mit den Universitäten Kiel und Bremen, die ersten Gespräche mit der SUB Hamburg zur Gründung eines Norddeutschen Bibliotheksverbundes (NBV), für den im November das Verwaltungsabkommen der Länder unterzeichnet werden konnte. Die technische Basis für die vorgesehene Verbundkatalogisierung in der UB Rostock bildete ein kleines durch den Bund gefördertes Rechnernetzwerk, das bereits Ende 1990 installiert worden war. Allerdings war die Installation zunächst abenteuerlich: Die Datenleitungen wurden als fliegende Leitungen quer durch die Räume gezogen, der Server war in einem Fahrstuhlschacht untergebracht und die Monitore wurden teilweise auf Bücherstapeln ausbalanciert. Dennoch haben die Bibliothekare an diesen Plätzen erste Kenntnisse im Umgang mit der bisher ungewohnten PC-Technik erworben. Das war eine gute Voraussetzung für die im Frühjahr 1992 stattfindenden Mitarbeiterschulungen durch die Hamburger Kollegen in Rostock. Im Herbst lief bereits der Routinebetrieb. Ich war immer wieder überrascht und erfreut, in welch angenehmer Atmosphäre unsere Gespräche bei der Vorbereitung des Projektes an der SUB Hamburg und auch die Mitarbeiterschulungen verliefen.

Gründungseilnehmer des GBV vor dem Holzmarktbrunnen, © GBV

Es stellte sich bald heraus, dass der NBV den Anforderungen quantitativ bald nicht mehr gewachsen war, trotz aller Bemühungen der Kollegen in Hamburg. Und so wurde Ende 1993 die Entscheidung getroffen, zum PICA-Verbund in Göttingen zu migrieren. Der dazu im September 1994 berufene Gründungsbeirat stellte bereits am 8. Mai 1995 das Verwaltungsabkommen der sieben beteiligten Bundesländer im Leibnizhaus in Hannover vor. Auch wenn die letzte Unterschrift unter das Abkommen erst ein Jahr später erfolgte, war dieses Datum quasi die Geburtsstunde des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV). Alle Teilnehmer dieser Gründungsveranstaltung stellten sich danach vor dem Holzmarktbrunnen zum Gruppenfoto auf (Abb. 1). Mich bewegte dieser Augenblick auch deshalb, weil ich an diesem Ort im Dezember 1989 meine Tochter nach ihrer Flucht das erste Mal wieder in die Arme schließen konnte, denn direkt gegenüber dem Leibnizhaus hatte sie ihre erste Wohnung gefunden.

Nach umfangreicher Neuausstattung der UB Rostock mit PC- und Servertechnik im Jahr 1997 erfolgte die Installation des Lokalen Bibliothekssystems (LBS3) und kurz darauf auch der WEB-Online Public Access Catalogue (OPAC). Nach Einführung aller LBS3-Module hatten wir den Stand der Technik erreicht. Endlich konnte die Bucheinarbeitung zur Freude von Mitarbeiten und Benutzern wesentlich beschleunigt und vereinfacht werden.

Auf der 4. GBV-Verbundkonferenz im September 2000 in Rostock konnte erstmalig der WLAN-Einsatz in einer Unibibliothek präsentiert werden, da das Rechenzentrum der Universität Rostock die Federführung für die Einführung dieser Technik für alle Universitäten in der Bundesrepublik übernommen hatte.

Als bibliothekarischer Vertreter des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Verbundleitung hatte ich von Beginn an bis zum Jahr 2005 die Möglichkeit, die Entwicklung des GBV zu begleiten. Und so wurde mir angetragen, auf der 16. Verbundkonferenz 2016 in Rostock das Eröffnungsreferat zu halten. Das Resümee meiner Schlussworte war, dass die Erfolgsgeschichte des GBV nur möglich war auf der Basis einer vertrauensvollen und verlässlichen Zusammenarbeit zwischen Verbundzentrale und Teilnehmerbibliotheken, einer klugen und sparsamen Finanzpolitik und der Einsicht, dass der Starke den Schwachen stützen muss. Durch viele persönliche Kontakte zwischen den Kolleginnen und Kollegen der teilnehmenden Bibliotheken und der Verbundzentrale ist dieses Vertrauen in den Jahren stetig gewachsen.

Lesesaal im Rostocker Hof für Buchbearbeitung umgewidmet, ©UB Rostock

„Lesesaal“ in der Zentralbibliothek, ©UB Rostock

12 Räumliche Verbesserungen

Es galt, die Raumsituation schnellstmöglich zu verbessern, auch wenn diese nur als Übergangslösungen angelegt waren. Denn die enormen Bücherzuwächse aus dem regulären Etat, aus Spenden und Schenkungen, dem Ausbau des Büchergrundbestandes aus Mitteln des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG-Mittel) und aus dem Ankauf kompletter Professorenbibliotheken führten zur Blockade ganzer Bibliotheksbereiche. So wurde z. B. der größte Lesesaal der Zentralbibliothek im „Rostocker Hof“ für die Buchbearbeitung umgewidmet (Abb. 2). Die Zentralbibliothek verfügte nur noch über einen kleinen Lesesaal mit etwa 28 Plätzen (Abb. 3). Viele Gänge im „Bücherspeicher“ aus dem Jahr 1939 wurden mit umgeschichteten Beständen zugestellt (Abb. 4), so dass komplette Bestandsgruppen über Monate für die Ausleihe blockiert waren.

Für die Bereiche der Zentralbibliothek im „Rostocker Hof“, der zu einer Einkaufspassage umgestaltet werden sollte, wurde Ende 1993 ein Container mit einer Fläche 1 200 m² als Ersatzfläche unweit des „Bücherspeichers“ zur Verfügung gestellt. Damit wurden die Arbeitsbedingungen wesentlich verbessert und es konnte zusätzlich ein Freihand-Kompaktmagazin eingerichtet werden – was für ein Gewinn! Diese Containerlösung, zunächst für eine Nutzungsdauer von wenigen Jahren angedacht, ist auch heute nach fast 30 (!) Jahren noch in Betrieb.

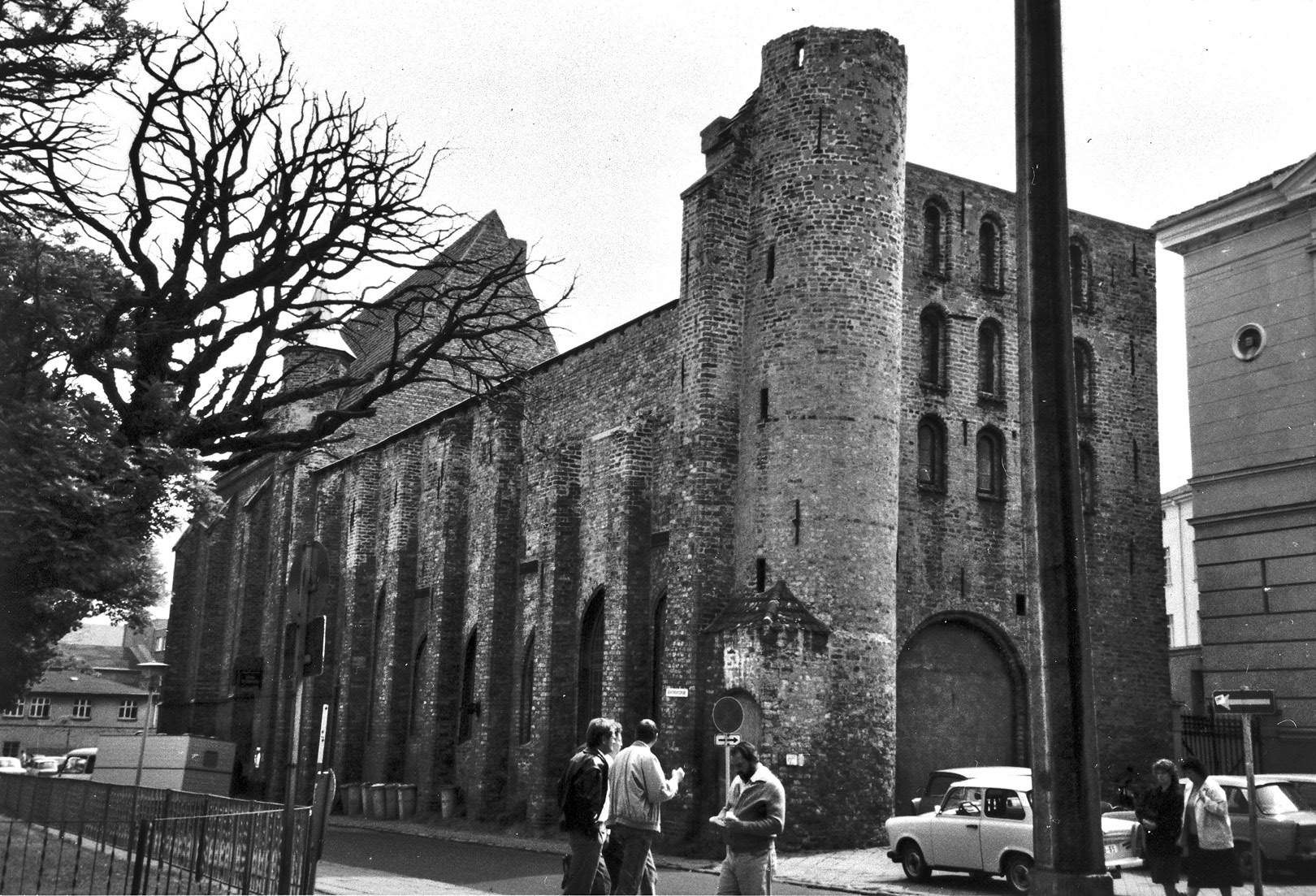

Das frühzeitige Augenmerk der UB zur Nachnutzung von Gebäuden für Bibliothekszwecke war auf das über 500-jährige Fraterhaus der „Brüder vom Gemeinsamen Leben zu Sankt Michael“ (Michaeliskloster) gerichtet, die hier u. a. eine Buchdruckerei eingerichtet hatten, deren erster Druck („Lactantius“) auf den 9.4.1476 datiert ist. Im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, wurde das Michaeliskloster nach provisorischer Herrichtung für Zwecke des Studentensports der Universität genutzt (Abb. 5).

Erste Planungen Anfang der 1990er-Jahre für den Wiederaufbau und die Adaption des Gebäudes für Bibliothekszwecke mussten mehrfach überarbeitet werden. Aber rechtzeitig zum 425-jährigen Bibliotheksjubiläum im Oktober 1994 konnte der erste Bauabschnitt übergeben werden. Der Abschluss der Rekonstruktion im zweiten Bauabschnitt erfolgte im November 1999. Die Bauarbeiten waren statisch problematisch, da große Betonanker unter die alten Fundamente gepresst werden mussten, um die Last der späteren mehrgeschossigen Regalanlagen abzufangen. Mit diesem Gebäude waren die bibliothekarische Heimat für die Fachbibliothek Geschichte, später Theologie und Philosophie, und die Sondersammlungen der UB gefunden (Abb. 6). Und auch der „Lactantius“ aus dem Jahre 1476 kehrte an den Ort seiner Entstehung zurück, wo er auch heute noch, gut gesichert, aufbewahrt wird.

Im Laufe der 1990er-Jahren konnten alle Fachbibliotheken in neu hergerichteten Räumen so ausgestattet werden, dass für Bibliotheksarbeit und -nutzung ein akzeptables Niveau erreicht wurde. Jedoch waren das alles Übergangslösungen.

Zugestellte Gänge im Bücherspeicher, ©UB Rostock

13 Strategische Entwicklungskonzeption

Von Anfang an war klar, dass die Planungen für die Neubauvorhaben der UB nur auf der Grundlage einer qualifizierten strategischen Entwicklungskonzeption erfolgen könne, so wie es auch der Wissenschaftsrat im Frühjahr 1992 gefordert hatte. Eine durch das Kultusministerium berufene Expertengruppe aus erfahrenen Bibliothekaren und Baufachleuten aus den alten Bundesländern unter Leitung von Antonius Jammers nahm unter Einbeziehung der Universitätsbibliotheken Rostock und Greifswald dafür im Sommer 1992 ihre Arbeit auf. Im Sommer 1993 legte sie ein Empfehlungspapier für die Hochschulbibliotheken und die Landesbibliothek mit wichtigen Kennziffern für die zukünftigen Büchergrundbestände, Flächenbedarfe sowie Personal- und Mittelausstattungen vor.

Eine Machbarkeitsstudie der AG TOPOS für die Struktur- und Standortplanung der UB wurde bereits im Februar 1994 fertiggestellt mit der Empfehlung, die zersplitterte Bibliothekslandschaft zukünftig auf vier Standorte zu konzentrieren. Dieser Empfehlung folgte auch die AG Bibliotheken des WR in ihrer Sitzung im März 1995 in Rostock und befürwortete die Aufnahme des Vorhabens in den Rahmenplan und die weitere Präzisierung der Bauplanung. Diese wurde kurzfristig in einem detaillierten Funktions- und Flächenprogramm für die zukünftigen vier Bibliotheksstandorte im Juni 1995 fertiggestellt. Daraus speiste sich in der UB der Optimismus auf einen baldigen Beginn konkreter Planungen für den ersten Campusneubau.

Michaeliskloster 1970er-Jahre, ©UB Rostock

Michaeliskloster nach Wiederaufbau, ©UB Rostock

14 Mit Hindernissen zum Bibliotheksneubau

Die Realität sah jedoch anders aus. Kollegen aus den alten Bundesländen mit Erfahrungen im Bibliotheksbau hatten mich zuvor schon vor zu großem Optimismus gewarnt. Die Jahre 1996 und 1997 verliefen mit langwierigen Diskussionen zwischen Universität und Landesregierung zu Fragen von Gebäudenachnutzungen und zukünftigen Standorten, die auch die Planungen der Bibliothek berührten. Und immer wieder gab es Auflagen für die UB, die Raumpläne für alle perspektivischen Bibliotheksstandorte aufgrund mehrfach geänderter flächenbezogener Studienplätze zu aktualisieren. Damit wurde viel Zeit vergeudet, da das Ergebnis nur zu marginalen Korrekturen der Flächenbedarfe führte.

Zur Beschleunigung der Entscheidung über einen baldigen Baubeginn hat das Bildungsministerium unter Drängen der UB 1998 erneut eine Expertenkommission unter Leitung von Roswitha Poll berufen, um die Empfehlungen von 1993 fortzuschreiben. Dieses Papier wurde im März 1999 dem Bildungsministerium übergeben. Nach Einarbeitung der dort ausgesprochenen Empfehlungen in die Planungspapiere legte die UB Anfang April ein Funktions- und Flächenprogramm für alle zukünftigen Standorte vor.

Und plötzlich ging alles sehr schnell. Das Finanzministerium, das die weiteren Planungen im alternativen Bauverfahren direkt an sich gezogen hatte, lud am 19. April 1999 zur ersten Projektsitzung nach Schwerin ein, um das vorgelegte Raumprogramm für den inzwischen favorisierten Erstbaustandort auf dem Campus Südstadt (MINT-Fächer) zu beraten. Nachdem zunächst alle Raumplanungskennziffern des DIN-Fachberichtes 13 und die prognostizierte Bestandsentwicklung infrage gestellt wurden, konnte schließlich im Herbst 1999 eine Verständigung über das Raumprogramm erzielt werden. Daraufhin bestätigte die AG Bau des Wissenschaftsrates in einer kurzfristig einberufenen Sitzung am 10. November 2000 in Göttingen diese Unterlagen.

Für den im Dezember 1999 europaweit ausgelobten Architektenwettbewerb gab es 187 Teilnahmeanträge, von denen 25 geeignete Planungsbüros den Zuschlag für die Fortführung der Planung erhielten. Nach drei Monaten Bearbeitungszeit wurden 24 Vorentwürfe abgegeben. Die Preisgerichtsitzung erfolgte am 26./27. April 2000. Für die Teilnahme als Fachpreisrichter konnte ich meine beiden Amtskollegen Elmar Mittler aus Göttingen und Peter Rau aus Hamburg gewinnen, die den gemeinsam favorisierten Entwurf des dänischen Architekturbüros Henning Larsens Tegnestue A/S (Architekten der Königlichen Oper in Kopenhagen) mit Vehemenz gegen starke abweichende Stimmen verteidigten. Das Preisgericht lobte insbesondere die sowohl städtebauliche als auch die funktional hohe Qualität des Entwurfes in ihrer klaren Formensprache. Meinen beiden Kollegen bin ich noch heute dankbar für ihren engagierten Einsatz.

2001 erfolgte der Aushub der Baugrube und am 24. Mai 2002 floss der erste Beton für das Fundament. Zum Jahresende 2002 war der Rohbau weitestgehend fertiggestellt. Der schnelle Baufortschritt war nur erreichbar durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten in den monatlich stattfindenden Bauberatungen.

Am 6. Juli 2004 erfolgte die Übergabe der neuen Bibliothek. Der Umzug der Bücher aus zahlreichen Fachbibliotheken konnte beginnen. Die erfahrene Umzugsfirma Kühne aus Dortmund vollbrachte hierbei eine logistische Meisterleistung. In wenigen Wochen wurden ca. 23 000 Meter laufendes Bibliotheksgut umgesetzt und zur sofortigen Nutzbarkeit nach der Regensburger Freihandsystematik aufgestellt.

Nach Abschluss der Möblierung Ende September wurde die Einrichtung der Bibliothek im Wesentlichen abgeschlossen. Das war Anlass, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek und ihre Angehörigen sowie ehemalige Kolleginnen und Kollegen zu einem Bibliotheksfest einzuladen. Und so konnte der Bibliotheksdirektor am Abend des 1. Oktober etwa 200 Gäste im neuen Haus begrüßen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Dank für ihre engagierte Arbeit aussprechen. Am 14. Oktober wurde die Bibliothek für die Benutzung freigegeben, sie wurde von den Studierenden sofort gut angenommen.

Die feierliche Eröffnung des Neubaus (Abb. 7) erfolgte durch Finanzministerin, Bildungsminister und Rektor mit vielen geladenen Gästen am 3. Dezember 2004. In seiner abschließenden Dankesrede verwies der Bibliotheksdirektor mit dem Neubau auf einen Erfolg, der im besten Sinne des Wortes viele Väter und Mütter hatte. Und so war die Liste derjenigen, denen er seinen Dank aussprach, sehr lang.

Ein besonderes Geschenk machte uns die Firma Cruse aus NRW. Sie hatte nach Installation eines Großformatscanner im Neubau in mehrtägiger Arbeit unter Beteiligung des Firmenchefs den „Großen Rostocker Atlas“ hochauflösend digitalisiert. Anlässlich der feierlichen Eröffnung hat sie der Bibliothek den kompletten Datensatz unentgeltlich übergeben.

Auch noch heute nach fast 20 Jahren hat die Bibliothek in städtebaulicher und funktionaler Qualität ihren hohen Anspruch bewahrt. Berechtigte Kritikpunkte, die während der Planung bereits seitens der UB geäußert wurden, sind entweder dem Rotstift zum Opfer gefallen bzw. wurden durch die Gegenargumente der Architekten und der Planer entkräftet.

Nach Inbetriebnahme der neuen Bibliothek wurde entschieden, dass es keine eigenständige Campusbibliothek für die Medizin geben solle. Und so wurden die Bibliotheksbestände aus 17 Fachbibliotheken der Medizin auch noch in der Bibliothek auf dem Südstadtcampus untergebracht. Daraus entstanden bereits wieder neue Probleme hinsichtlich Stellplatzreserven, Nutzerplätzen und Raumklimatisierung.

In den Jahren 2004–2008 erfolgte nach längerer Vorarbeit auch die Rekonstruktion des „Bücherspeichers“ aus dem Jahr 1939. Zuvor mussten aber fast 700 000 Bände in einem mehrjährigen ABM-Projekt vom Kohlenstaub gereinigt werden, denn bis zur Wende lagerten unmittelbar vor dem Bücherspeicher Brikettberge der zentralen Heizungsanlage für die Unigebäude der Innenstadt. Durch den ständigen Besucher- und Mitarbeiterverkehr war der Kohlenstaub und -abrieb dann auch im gesamten Bücherspeicher verteilt worden.

Der Bau einer weiteren Campusbibliothek war also dringend geboten. Dennoch mussten erst viele Jahre vergehen bis endlich im Jahr 2019 anlässlich der 600-Jahrfeier der Universität und dem gleichzeitigen 450-jahrigen Bibliotheksjubiläum für den Campus „Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften“ nach einem Architektenwettbewerb die bestätigten Neubaupläne der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Doch dann kamen die Coronapandemie und andere Krisen. Den Presseveröffentlichungen zufolge sollen die Bauarbeiten nun endlich im Frühjahr 2024 beginnen.

15 Mitarbeit in Vereinen und Gremien

Gleich nach dem Zusammenschluss beider deutscher Bibliotheksverbände zum DBV e.V. im Frühjahr 1991 wurde auch die UB Rostock Mitglied. Hier bot sich insbesondere in der Sektion 4 der wissenschaftlichen Bibliotheken die Möglichkeit, Fachkollegen kennenzulernen und viele Wissenslücken zum Funktionieren des Bibliothekswesens in der BRD und zur bibliothekspraktischen Arbeit aufzufüllen. Man ist mir hier stets mit Aufmerksamkeit, Respekt und Offenheit entgegengekommen; dafür war ich sehr dankbar. Ein schöner Nebeneffekt der Frühjahrs- und Herbsttagungen war das Kennenlernen interessanter Städte und Regionen, von denen man Jahre zuvor nur den Namen kannte.

Ganz neue Erfahrungen machten die Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Mitgliedschaft in den bibliothekarischen Personalverbänden. Hier fanden sie das, was sie aus der DDR nicht kannten: Kontaktpflege über die eigene Bibliothek hinaus und diverse Möglichkeiten der Weiterbildung auf den verschiedensten bibliothekarischen Berufsfeldern und Qualifikationsstufen. Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen gern die Erlaubnis zur Teilnahme an den vielfältigen Veranstaltungen erteilt, da sie diese Freistellungen mit hoher Arbeitsmotivation honorierten, ihr Wissen erweitern konnten und ihre persönlichen Kontakte oftmals hilfreich in die tägliche Bibliotheksarbeit einflossen.

Wenige Monate nach Amtsantritt erhielt ich, völlig überraschend, einen Anruf mit der Einladung zur Mitarbeit im Bibliotheksausschuss der DFG. Und so fuhr ich, ein wenig unsicher aber erwartungsvoll, zu meiner ersten Sitzung nach Bonn. Die entspannte Atmosphäre in den Sitzungen nahmen mir aber schnell meine Anspannung und ich lernte diese Arbeit in zwei Wahlperioden sehr zu schätzen, auch mit großem Gewinn für die Arbeit in der eigenen Bibliothek. Aus den damaligen Kontakten mit den Kollegen sind Freundschaften entstanden, die auch heute noch bestehen und die ich nicht missen möchte.

Weitere Erfahrungen in der Gremienarbeit machte ich im Fachbeirat des DBI (ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut in Berlin) in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre bis zu dessen Schließung. Anfang der 2000er-Jahre berief mich „Die Deutsche Bibliothek“ (DDB) – heute „Deutsche Nationalbibliothek“ (DNB) – in ihren Fachbeirat. In der Arbeit dieser beiden Gremien habe ich auch die Sicht und Erwartungen der neuen Bundesländer einbringen können. Es war Mitarbeit auf Augenhöhe.

16 Ost und West gemeinsam

Die Probleme der Bibliotheken in den neuen Bundesländern konnten nach der Wende nur gemeinsam mit den alten Bundesländern gelöst werden. Und es waren nicht Institutionen, die das zu leisten hatten, sondern immer Individuen, die Jahrzehnte in sehr verschiedenen Gesellschaftssystemen sozialisiert waren. Und so war es spannend zu erleben, wie diese Aufgabe gemeinsam angepackt und gelöst wurde.

Der Kurs wurde zunächst durch Mitarbeiter aus den alten Bundesländern vorgegeben, die nun in fast allen Institutionen des öffentlichen Lebens die Leitungspositionen besetzt hatten. Ob Kultusministerium, Landesbauverwaltung oder Universitätsverwaltung – man musste sich erst einmal kennenlernen und aneinander gewöhnen. Das Ganze wurde flankiert von den zahlreichen neuberufenen Professorinnen und Professoren – meistens „aus dem Westen“ – die in den Berufungsverhandlungen die Bücherwünsche für ihre Fachbibliothek mit Nachdruck vortrugen; ich empfand dabei manchmal eine gewisse Überheblichkeit. Dazu kamen umfangreiche neue Geschäftsbeziehungen zu Buch- und Zeitschriftenagenturen, Bibliotheksausstattern, Büroeinrichtern usw. Da ich das große Glück hatte, die Entwicklung der Universitätsbibliothek nach der Wende fast fünfzehn Jahre in leitender Funktion zu begleiten, konnte ich auch unmittelbar verfolgen, wie sich der Umgang der Bibliothek mit ihren Partnern gestaltete.

Neubau auf dem Campus Südstadt, ©UB Rostock

Die Beziehungen auf der administrativen Ebene des Landes und der Universität durchliefen einen Entwicklungsprozess des gegenseitigen Kennenlernens und der Vertrauensbildung. In den ersten Monaten war die Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium schon kritisch, da die Bibliotheksbelange durch Mitarbeiter ohne Sachkenntnis vertreten wurden. Das änderte sich schnell nach dem Personalwechsel im Ministerium. Es entwickelte sich im Laufe der Jahre ein Vertrauensverhältnis, das bei zeitkritischen Anliegen schon einmal eine schnelle Unterschrift seitens des Ministeriums ohne langwierige Prüfung der Unterlagen ermöglichte.

Von großer Bedeutung für die Realisierung der zahlreichen Rekonstruktions- und Bauvorhaben war eine gute Zusammenarbeit mit der Landesbauverwaltung im Zusammenwirken mit der Bau- und Liegenschaftsverwaltung der Universität. Hier gab es von Anbeginn ein gutes Miteinander. Auch wenn wir nicht immer der gleichen Meinung waren, so haben wir doch immer eine gemeinsame Lösung gefunden.

Nicht immer reibungslos war die Zusammenarbeit mit den Instituten. Hier saßen manche der Professoren „auf dem hohen Ross“ und stellten gerade in den schwierigen Anfangsjahren laufend Forderungen an die Bibliothek. Sie machten aber keinen Vorschlag, wie man gemeinsam die Probleme lösen könne. Erfreulicherweise gab es auch Ausnahmen. So mobilisierte z. B. der Institutsdirektor des Historischen Institutes, Prof. Kersten Krüger, alle Mitarbeiter und Studenten des Institutes, um bei den umfangreichen Räum- und Umzugsarbeiten und bei der Signaturvergabe für die Freihandaufstellung und Verschlagwortung unter Kontrolle der Bibliothek mitzuhelfen. Er selbst stand im Blaumann in der ersten Reihe.

Eine gute Partnerschaft gab es auch mit den Buch- und Zeitschriftenagenturen und den Bibliotheksausstattern für Mobiliar und Technik. In vielen Fällen hatten wir die Möglichkeit, uns die internen Geschäftsabläufe und Produktionseinrichtungen anzuschauen. Das trug wesentlich dazu bei, das Vertrauen in unsere Geschäftsbeziehungen zu stärken.

In guter Erinnerung sind mir die vielen interessanten Gespräche mit meinen Fachkollegen aus den alten Bundesländern, die sich vom fachlichen Gedankenaustausch über das Einholen eines guten Rates bis in den privaten Bereich erstreckten. So merkte ich schnell, wer mit den Problemen in der ehemaligen DDR vertraut war oder für wen diese ein unbeschriebenes Blatt war. Eine fast anekdotenhafte Begebenheit sei hier wiedergegeben: Nach einer DFG-Ausschusssitzung in Bonn saßen wir zum Abendbrot wieder einmal bei unserem „Griechen“. Die Gespräche drehten sich um private Freizeitgestaltung in früheren Jahren. Ich erzählte von meinen Problemen der Beschaffung von Brettern und Balken für den Dachstuhl im Rahmen des Baus eines Wochenendhauses in Eigenarbeit. Man musste vom Fällen der vom Forstamt angewiesenen Bäume über den Transport zu einem Sägegatter bis hin zum Zimmern und Richten des Dachstuhles alles selbst organisieren bzw. selbst machen. Mein Gesprächspartner schaute mich verblüfft an und meinte nur: „Warum bist du denn nicht in den nächsten Baumarkt gegangen?“ Daraufhin war ich verblüfft, denn ich kannte keinen Baumarkt in der DDR. Nachdenklich klärte ich meinen Gesprächspartner auf. Wir hatten noch viel voneinander zu lernen.

17 Resümee

Die Nachwendejahre in den neuen Bundesländern waren in allen Lebensbereichen spannend, herausfordernd und äußerst arbeitsintensiv; nicht überall ist der erhoffte Erfolg eingetreten. Für die Universitätsbibliothek Rostock bleibt festzustellen, dass es in wenigen Jahren nach der Wende einen stärkeren Entwicklungsschub gegeben hat als die vielen Jahrzehnte zuvor. Der offensichtlichste Beleg dafür sind die neuen Gebäude mit guten Arbeitsbedingungen, das große Medienangebot in analoger und digitaler Form und die digitalen Serviceleistungen für die Benutzer. Der seit Jahrhunderten beklagte Raummangel konnte durch den ersten Neubau zum großen Teil behoben werden; der dringend notwendige Bau der zweiten Campusbibliothek wird zu weiteren Verbesserungen führen.

Aber alle Erfolge waren keine Selbstläufer. Sie waren das Ergebnis harter Arbeit als Gemeinschaftsaufgabe Ost und West. Nach meiner Überzeugung gehören die Bibliotheken zu jenen Bereichen, in denen die Wiedervereinigung gut gelungen ist, auch wenn auf dieser Wegstrecke nicht immer alles glatt ging und viele Hindernisse zu überwinden waren. Dafür ist an dieser Stelle all jenen zu danken, die das ermöglicht haben, ob auf Bundes-, Landes- oder Universitätsebene. Mein besonderer Dank gilt aber meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sowie den zahlreichen ABM-Kräften in der Universitätsbibliothek Rostock, die dabei die Hauptlast zu tragen hatten.

Und auch im oft beklagten Ungleichgewicht der Besetzung von Führungspersonen gibt es auch Positives zu vermelden. Nach meinem Ausscheiden im Jahr 2005 und zwei weiteren Direktoren aus den alten Bundesländern steht seit 2020 erstmals in der mehrhundertjährigen Bibliotheksgeschichte eine Frau an der Spitze der Bibliothek. Die neue Direktorin, Antje Theise, ist ein Rostocker Kind und Absolventin der Universität Rostock. Welch schöne Fügung.

About the author

Dr. Peter Hoffmann

© 2024 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von De Gruyter.

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Von der Wende zur Zeitenwende – A Turning Point to the Turning of the Times

- Europe

- Die politische Wende 1989–1991 und die Zusammenarbeit der Bibliotheken in Ostmitteleuropa mit LIBER

- Thirty Years of Change in the UK and in Europe After 1989: A Personal Perspective

- Europas Nationalbibliotheken – das Gedächtnis des Kontinents

- Around the 1990s: A “Wende” for Research Libraries

- Germany

- Glück gehabt! – Die deutschen Bibliotheken nach der Wende – mit einem Ausblick auf die Entwicklung in Europa

- Die Rückkehr in die Zukunft

- „Wind of Change“ – von den zwei Königskindern, die nicht zueinander kommen konnten

- Die wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR nach der Wiedervereinigung

- Die Universitätsbibliothek Leipzig in der Nachwendezeit

- Die altehrwürdige Universitätsbibliothek Rostock erwacht zu neuem Leben

- Die Etablierung der Bibliothek der Fachhochschule Anhalt

- Von der Wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek zur Stadt- und Landesbibliothek

- Von der Wende zur Zeitenwende (1990–2020) in Dresden, Sachsen und beim Deutschen Bibliotheksverband

- Stadtbibliothek Magdeburg im Umbruch

- Stadtbibliothek Magdeburg ab 2014: Profilschärfung als Bildungshaus und städtisches Veranstaltungszentrum

- Die Bibliotheken der Goethe-Institute in Russland und den sowjetischen Nachfolgestaaten

- Auf dem Weg zum gemeinsamen europäischen Kulturraum

- Central and Eastern Europe

- A Paradigmatic Shift for Estonian Research Libraries: Thirty Years of Rapid Travel on the Digital Highway

- Latvian Research Libraries from the 1980s to the Present

- Research Libraries in Russia: The Past Revisited – Leading to the Future

- Between the East and the West. Regional Transformations and the Development of Polish Research Libraries 1989–2023

- From “Difficult to Find” to “Picking from the Flood”: A Turning Point to the Turning of the Times

- Das ungarische Bibliothekssystem und die Veränderungen der Situation der Bibliothekare nach 1990

- The Vernadsky National Library of Ukraine in Times of Independence and Martial Law: Development Strategy, Preservation, and International Co-operation

- Turning Points in the Croatian Information Environment: From the 1980s to 2023

- Armenian Libraries from Afar and Up Close

- Southern Europe

- Turkish University Libraries on the Centenary of the Republic

- The Tenses of the Greek Metamorphoses

- Academic and Research Libraries in Italy from Past to Future

- “Alone You Are Nothing. Together We Will Build a Better World”

- Western Europe

- The Experience of the Bibliothèque nationale de France

- A Portrayal of French University Libraries 1989–2024

- University Library Collaboration in Belgium: Successes and Obstacles

- Futures

- Danish Libraries between ‘Wende’ and ‘Zeitenwende’

- Research Libraries’ Diverse Orientations to an Algorithmic Future

- The Turning Point in Time from the Serbian Perspective: How to Turn the Digital Tide

- List of Contributors

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Von der Wende zur Zeitenwende – A Turning Point to the Turning of the Times

- Europe

- Die politische Wende 1989–1991 und die Zusammenarbeit der Bibliotheken in Ostmitteleuropa mit LIBER

- Thirty Years of Change in the UK and in Europe After 1989: A Personal Perspective

- Europas Nationalbibliotheken – das Gedächtnis des Kontinents

- Around the 1990s: A “Wende” for Research Libraries

- Germany

- Glück gehabt! – Die deutschen Bibliotheken nach der Wende – mit einem Ausblick auf die Entwicklung in Europa

- Die Rückkehr in die Zukunft

- „Wind of Change“ – von den zwei Königskindern, die nicht zueinander kommen konnten

- Die wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR nach der Wiedervereinigung

- Die Universitätsbibliothek Leipzig in der Nachwendezeit

- Die altehrwürdige Universitätsbibliothek Rostock erwacht zu neuem Leben

- Die Etablierung der Bibliothek der Fachhochschule Anhalt

- Von der Wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek zur Stadt- und Landesbibliothek

- Von der Wende zur Zeitenwende (1990–2020) in Dresden, Sachsen und beim Deutschen Bibliotheksverband

- Stadtbibliothek Magdeburg im Umbruch

- Stadtbibliothek Magdeburg ab 2014: Profilschärfung als Bildungshaus und städtisches Veranstaltungszentrum

- Die Bibliotheken der Goethe-Institute in Russland und den sowjetischen Nachfolgestaaten

- Auf dem Weg zum gemeinsamen europäischen Kulturraum

- Central and Eastern Europe

- A Paradigmatic Shift for Estonian Research Libraries: Thirty Years of Rapid Travel on the Digital Highway

- Latvian Research Libraries from the 1980s to the Present

- Research Libraries in Russia: The Past Revisited – Leading to the Future

- Between the East and the West. Regional Transformations and the Development of Polish Research Libraries 1989–2023

- From “Difficult to Find” to “Picking from the Flood”: A Turning Point to the Turning of the Times

- Das ungarische Bibliothekssystem und die Veränderungen der Situation der Bibliothekare nach 1990

- The Vernadsky National Library of Ukraine in Times of Independence and Martial Law: Development Strategy, Preservation, and International Co-operation

- Turning Points in the Croatian Information Environment: From the 1980s to 2023

- Armenian Libraries from Afar and Up Close

- Southern Europe

- Turkish University Libraries on the Centenary of the Republic

- The Tenses of the Greek Metamorphoses

- Academic and Research Libraries in Italy from Past to Future

- “Alone You Are Nothing. Together We Will Build a Better World”

- Western Europe

- The Experience of the Bibliothèque nationale de France

- A Portrayal of French University Libraries 1989–2024

- University Library Collaboration in Belgium: Successes and Obstacles

- Futures

- Danish Libraries between ‘Wende’ and ‘Zeitenwende’

- Research Libraries’ Diverse Orientations to an Algorithmic Future

- The Turning Point in Time from the Serbian Perspective: How to Turn the Digital Tide

- List of Contributors