Abstract:

This article describes the images of teachers as constructs of a public interest in education and schools. It uses the portrayals of teachers as a productive impulse to reflect on what the professionalisation of teaching practice in schools and classrooms could imply, in particular focusing on the characteristics of accomplished teachers and poor teachers.

Zusammenfassung:

In diesem Beitrag werden Bilder von Lehrkräften als Konstrukte einer an Bildung und Schule interessierten Öffentlichkeit geschildert. Lehrerinnen- und Lehrerbilder werden interpretiert als produktive Anstöße zur Reflexion darüber, was die Professionalisierung pädagogischen Handelns in Schule und Unterricht implizieren könnte, insbesondere, wenn es um die Eigenschaften von ‚guten Lehrkräften‘ und ‚schlechten Lehrkräften‘ geht.

Vorbild, Fördererin, Pauker, Kumpel, Pedant oder Coach? Hungerleider (Trinks 1933, Walz 1988), Machtmensch, Faktotum, Pauker, Freund, Wissenstransferierer, Ferientechniker, Lernbegleiter, Gewerkschafter (Tauchelt 1965, Wynands 1989)? Das Bild der Lehrkraft ist heute diffus (Reiser 1984, Grunder 2005, Grunder 2015).

Bei den Literaten kommt auch die Schule schlecht weg (Bertschinger 1969). Ich kenne nur wenige Autorinnen oder Autoren, die Unterricht und Schule nicht skeptisch bis negativ, zumindest satirisch-ironisch oder sarkastisch, ja gar zynisch schildern würden. Wer so schreibt, redet aus eigener Erfahrung. Wo er Wissen erworben, Fertigkeiten geübt und Denken geschult hat, ist rückblickend für ihn eine gerade dafür völlig ungeeignete Institution. Unter der Schule und den Lehrkräften hat er lange Jahre gelitten. Was sich ihm und seinen früh ausgeprägten, oft lediglich vermuteten Talenten entgegenstellte, bezeichnet er als eine unbewegliche, traditionsverliebte, verkalkte, obrigkeitlich beherrschte Lernanstalt – speziell gilt dies für das Gymnasium. Er hat ihm auch nicht verziehen, dass es ihn auf bestimmte berufliche Bahnen zwingen wollte. Die Schule hat es Schreibenden offenbar nie recht machen können (Darenberg 1913). Das gilt auch für Schriftstellerinnen.

Darum stehen Literatur und Schule in einer negativ-symbiotischen Beziehung: Literaten beschäftigen sich fast zwanghaft-aggressiv mit der Schule. Das Bild der Schule in der Literatur ist ein Gemälde energisch geäußerter, oft hasserfüllter Schulkritik (Adolphs 1976) – schulkritische Attacken in Romanen geißeln dabei entlegenste Facetten der schulischen Sphäre.

Moderater und systematischer verfährt die Erziehungswissenschaft mit der Schule (Bölling 1983). Erziehungswissenschaftler tauschen das bittere Bild der Autorinnen und Autoren gegen eine ausgewogene, vor allem nicht-aggressive Tönung. Im Roman sticht spitz und unversöhnlich hervor, was – dem akademischen Begründungszwang ausgesetzt (Reiser 1984) – weniger schlimm, darum auch farbloser erscheint. Autoren und Pädagogen würden sich trotz dieser Differenzen jedoch sofort auf einen akzeptablen Minimalkonsens einigen: Nähme die Bildungspolitik die Anregungen aus Dichtung und Erziehungswissenschaft ernst, hätten wir längst eine ‚bessere Schule‘.

In unzähligen literarischen Zeugnissen klären Schriftsteller ihre Schulvergangenheit in variantenreich literarischen Formen: Sie glänzen mit kritischen Essays oder skeptisch-sarkastischen Skizzen; sie publizieren humorvolle Grotesken und fundamentalkritische Berichte. In ihnen verunglimpfen sie die Schule als eine (psycho)pathologisierende, militaristische, drangsalierende und daher völlig unnütze Anstalt. Gelegentlich loben sie dagegen eine (reform)pädagogische Schule, die sie der traditionelle Anstalt gegenüberstellen. Der zornige, unversöhnliche Blick zurück trifft neben der Schule vor allem Lehrkräfte, aber auch Eltern. Darum eignen sich literarische Texte besonders gut zur Analyse des Bildes der Lehrkraft in der Literatur und zur Diskussion, was denn einen professionell handelnden Lehrer auszeichne.

Ich betone: Lehrerbilder sind konstruiert (Grunder 2005, 2015) – im Roman, in der Karikatur, in der Musik. Es sind Dichterbilder von Lehrkräften. Sie sind zuweilen durchsetzt von Skepsis, Ironie, Satire, Kritik, Ablehnung, Wut, Angst oder Verachtung. Ihre Vorwürfe schleudern Autorinnen und Autoren den Vertretern (und Vertreterinnen) einer Institution böse entgegen, von denen sie sich als Kinder und Jugendliche nicht verstanden wussten.

Aus dieser Skizze ergeben sich vier erziehungswissenschaftliche Thesen, die letzte ist zugleich eine literaturwissenschaftliche Ergänzung:

Bilder von Lehrkräften laden dazu ein, professionalisiertes Lehrerinnen- und Lehrerhandeln zu erörtern.

Professionalisiertes Lehrerinnen- und Lehrerhandeln zeichnet sich aus im Umgang mit dem sogenannten ‚Technologiedefizit‘ pädagogischen Handelns, dem Theorie-Praxis-Verhältnis pädagogischen Handelns (und mit Belastung und Scheitern im Beruf; Stichweh 1994, Grunder und Bieri 1995, Combe 2002).

Angehörige der Lehrerinnen- und Lehrerprofession müssen nicht zwingend ‚gute Lehrer‘ sein. Es genügt, wenn sie ‚nicht schlechte Lehrer‘ sind – und dies gilt auch für Religionslehrkräfte.

Das Bild von Lehrkräften ist literarisch dann interessant, wenn es negativ gezeichnet ist.

1. Bilder der Lehrkraft in Wort, Bild und Ton

Schulromane, Erziehungsromane, Schülerromane und Schulgeschichten sind weniger Entwicklungsromane als Desillusions- und Degenerationsromane (Bungardt 1965, Martini 1941, Martini 1962, Selbmann 1984, Selbmann 1988). Karl Philipp Moritz hatte bereits ausgangs des 18. Jahrhunderts im Anton Reiser die Fiktion einer sinnerfüllten Schule demontiert. Er sprach von ‚Seelennot‘, ‚Seelenlähmung‘ oder gar ‚Seelenzerstörung‘ der Heranwachsenden. Gleiches gilt für Frank Wedekinds erst 1912 von der Zensur freigegebenes Bühnenstück Frühlings Erwachen. Als Chiffre für ein grundsätzliches Unbehagen wurde die Schule in dieser ‚Kinder-Tragödie‘ erstmals bühnenfähig. Heinrich Manns bissig-tiefgründiger Text Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen (1905) steht prominent daneben (Schröter 1984). In Musils Verwirrungen des Zöglings Törless (1996) oder in Rilkes Turnstunde (1902) spielt, biographisch begründet, das Kadettenleben im Internat eine dominante Rolle – Musil und Rilke waren in derselben ‚Anstalt (Buchheit 1947, Buddenberg 1954, Ries 1970).

Wenn die Dichter literarisch die ‚tiefe Tragik des Schülerlebens‘ beschreiben, betrifft ihr Zugriff immer auch eine zentrale Person. In der Figur des Lehrers ist die Langeweile lokalisiert, ebenso sind es der Terror und die Tyrannei. Akribisch legen die Schriftsteller den Finger in schwärende Wunden: Die Schule, weil sie schlecht arbeitet, scheint ihnen von Versagern durchsetzt, von problematischen Jugendlichen dominiert, ja von ‚Bildungsleichen übersät‘. Schuld an deren Schicksal sind die Lehrkräfte. Schule und Lehrer gewährten zwar den sozialen Aufstieg, verunmöglichten es jedoch Begabten, Sensiblen und Eigenwilligen, sich zu entfalten. Viele Autoren von Schulromanen sind mit ihrer verbitterten Schulkritik durchaus schulfeindlich eingestellt. Ihre Texte oszillieren zwischen harter Skepsis und denunziatorischer Wut (Mix 1995, 49); etwa wenn sie der wilhelminischen Lehranstalt und ihren Exponenten ihren ‚bitteren Dank‘ abstatten – so Thomas Mann. Die Schule ist für Dichter darum ein geeignetes literarisches Feld, weil so viele von ihnen unter ihr gelitten haben (Völpel 1976, Kieser 1990). Viele der von ihnen verfassten Schulgeschichten gehen weit über den blossen Erlebnisbericht hinaus. Solcherlei Verunglimpfungen der Lehrkraft zeigen sich auch in Karikaturen (Klant 1983). Die Zeichner präsentieren Lehrerinnen (Brehmer 1980, Grunder und de la Roi-Frey 2001) und Lehrer oft als dümmliche, lebensfremde, humorlose, taktlose, aggressive, staubtrockene, strafende, bemitleidenswerte und ignorante Kreaturen in einem krankmachenden Berufsfeld.

Fazit: Die schulische Sozialisation gilt Autoren, Karikaturisten und Musikern als gigantischer Selbstentfremdungsprozess, den Kinder und Jugendliche erleiden müssen. Als Hauptfiguren ihrer Geschichten (neben den Lehrern) beschreiben die Autoren hypersensible, psychisch irritierte, krankhaft nervöse Bürschchen, ebenjene ‚dekadenten, lamentierenden, ästhetikbewussten Neurastheniker‘, welche sie selber damals gewesen sein mussten.

Perspektivenwechsel: In Literatur und Film begegnen wir einigen positiv getönten Bildern von Lehrerinnen und Lehrern. Sind sie auch noch literarisch ansprechend, spannend, abwechslungsreich und berührend gestaltet, würde dies meiner vierten These widersprechen, bestätigt aber lediglich die Ausnahme von der Regel. Wir lesen die positiven Lehrerbilder gern:

Albert Camus bezeichnet seinen Lehrer in Le premier homme (1994) ehrerbietig als sensiblen Wegbereiter seiner Laufbahn als Autor.

Ferit Edgü zeichnet in Ein Winter in Hakkari (1987) ein positives Lehrerbild.

Die Novelle Der erste Lehrer (1980) von Tschingis Aitmatow ist ein Loblied auf einen Lehrer in der kasachischen Steppe.

James Hilton beschreibt in der verfilmten Novelle Goodbye Mr. Chips (1934) beinahe zärtlich den Lehrer einer englischen Boarding School.

Im Film Les Choristes (2004; Die Kinder des Monsieur Mathieu) entsteht vor uns das Bild eines kinderliebenden, verständnisvollen Lehrers.

Im Film La classe – Entre les murs (2008) ist ein sehr positives Lehrerbild erkennbar.

Zwar immer noch positiv, aber bereits zwiespältig, werden im Film einige Lehrerinnen geschildert: Etwa in The prime of Miss Jean Brodie (1962; Die Lehrerin) von Muriel Spark, in La pianiste (2011; Die Klavierspielerin) von Elfriede Jelinek, in Christa Winsloes Mädchen in Uniform (1933/1958) oder in der Person von Vera Loewe in Svens Geheimnis.

Ebenso zwiespältige Lehrerbilder finden wir in der Person des Lehrers Keating in Dead Poets' Society (1990, Der Club der toten Dichter), in der Person von M'sieur Georges Lopez in Être et avoir (2022, Sein und Haben) und in us-amerikanischen Spielfilmen, wo die Lehrerin oft einfach als eine Heldin dargestellt ist, was die Schüler erst spät bemerken (Koch 1987).

Fazit: Aus Bildern der Lehrkraft in der Literatur, in Karikaturen und in der Musik könnte man Hinweise zur Professionalisierung pädagogischen Handelns ableiten. Dass die Lehrer- und Lehrerinnenbilder in Literatur, Karikatur und Musik weitgehend negativ ausgestaltet sind, ist zwar literarisch betrachtet sinnvoll. Ein Ergebnis dieser negativen Sicht sind attraktive, spannend zu lesende Romane. Ihre Autoren zeigen dort, was ein schlechter Lehrer ist, in wenigen Ausnahmen aber, wie ein guter Lehrer zu sein hat. Können wir daraus, also ex negativo, hinsichtlich der Professionalisierung der Lehrkraft etwas ableiten? Enthalten die literarischen, karikaturistischen und musikalischen Bilder von Lehrkräften Hinweise zur Verbesserung des beruflichen Könnens von Lehrerinnen und Lehrern und damit zur Verbesserung des aktuellen Lehrerinnen- und Lehrerbilds in der Öffentlichkeit? Lässt sich dieses angriffige negative Lehrerbild positiv sehen?

Ich bejahe: Allerdings bedingt dies, dass wir uns von miserablen Lehrerbildnern nicht demoralisieren lassen. Vielmehr müssen wir die Eigenschaften negativer Lehrerbilder ins Produktive drehen und sie professionstheoretisch wenden. Dies unternehme ich im zweiten Teil unter der Perspektive des ‚guten‘ und des ‚schlechten‘ Lehrers.

2. Die Professionalisierung pädagogischen Handelns

Über die familiären Sozialisationsprozesse hinaus sind komplexe Gesellschaften darauf angewiesen, relevantes Wissen und das Einüben sozialen Verhaltens der nachfolgenden Generation weiterzugeben. Darum bearbeiten in höchstratifizierten Gesellschaften besonders qualifizierte und in Berufen organisierte Personen diese Aufgabe (Naegele 1956, Rowan 1994). Das sind Lehrkräfte (Bildung), Ärzte (Wohlergehen), Architekten (Wohnen) und Pfarrer (Glauben). Weil die sekundären Sozialisations- und Erziehungsverläufe als wichtige gesellschaftliche Aufgabe gelten, entwickeln differenzierte Gesellschaften dafür spezielles Wissen und übergeben die Organisation von Sozialisationsprozessen dem dafür ausgebildeten Personal. Darum beruht pädagogisches Handeln auf Verläufen der Wissenssystematisierung und der Professionalisierung dank spezifischer, vom laienhaften Alltagswissen abgehobener Wissensformen (Stichweh 2005, Schmidt 2008). Da finden wir die Wurzel des Theorie-Praxis-Problems, einer Kernfrage im erziehungswissenschaftlichen Professionalisierungsdiskurs (Combe 2002).

Weil Ärzte, Juristen, Architekten und Pfarrer die genannten Merkmale erfüllen, sind sie prototypisch für das klassische Professionalisierungskonzept (Hargreaves 1994). Allerdings hat man ab den 80er Jahren professionelles Handeln als von einer besonderen Handlungslogik dominiert erachtet, welche spezifischen Struktur- oder Anforderungsbedingungen geschuldet ist. Dagegen wurden früher die pädagogischen Berufe als ‚semiprofessionell' eingestuft. Doch handelt nicht pädagogisch professionell, wer eine strukturtheoretisch angelegte Professionslogik unter erschwerten Bedingungen verwirklicht?

Vergleichen wir pädagogische Berufstätigkeiten mit den Eigenschaften der klassischen Professionen, sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennbar. Professionelles Handeln charakterisiert immer ein ‚Technologiedefizit‘ (Dewe et al. 1992, Combe 1996/2002). Allerdings erscheinen lediglich die pädagogisch Berufstätigen als professionell defizitär. Darum führt der Terminus ‚Semiprofession‘ (Etzioni 1969) in die Irre. Denn wie in den anderen Professionen enthalten die spezifischen Strukturbedingungen des jeweiligen beruflichen Handelns bei pädagogisch Tätigen den Schlüssel zu einer eigenständigen Bestimmung von Professionalisierung im Kontext der Institution Schule

Von der Gesellschaft beauftragt, Kindern und Jugendlichen Wissen und Regeln zu vermitteln, ist die Schule die wichtigste Institution der Weitergabe gesellschaftlich relevanter Sachverhalte. Lehrkräfte benötigen indessen ein Minimalmaß an Kooperation, um ihrer Kernaufgabe, dem Unterrichten, nachzukommen. Schule muss Kommunikationsprozesse so formalisieren, dass größeren Gruppen Wissen vermittelbar ist, zu dessen Auswahl sie nichts zu sagen haben und dessen Relevanz sie zum gegebenen Zeitpunkt nicht abschätzen können. Das Professionelle des Lehrerhandelns, so lässt sich schließen, besteht darin, diesen Strukturkonflikt kontinuierlich kommunikativ zu bearbeiten.

Das heißt: Zum einen ist pädagogisches Handeln professionalisierbar. Wie läßt sich das Besondere des pädagogisch professionellen Handlungsmodus' nachweisen?

Pädagogisch professionell handelt jemand, der/die über Interaktions- und Kommunikationskompetenz verfügt. Will man nicht auf zweifelhafte Konstrukte wie den ‚geborenen Erzieher‘ zurückgreifen, müssen wir diese Kompetenzen als lehr- und lernbar begreifen, was zudem die Aussicht eröffnet, die Alltagspraxis reflexiv in den Blick zu nehmen. Pädagogische Professionalität als ‚habituell verdichtete Kommunikationskompetenz‘ ist dann verknüpft mit dem Bestreben und der Fähigkeit, das eigene Handeln interpretierend-distanziert zu bewerten (Bromme 1992).

Im Fokus professionalisierten Handelns steht der Vorwurf eines m. E. ‚vermeintlichen Technologiedefizits' (2.1.). Ich halte es demgegenüber für ein herausragendes Charakteristikum gerade auch der pädagogischen Arbeit, weil es das genuine Charakteristikum pädagogisch-professionellen Tuns darstellt. Denn: Gerade dass sie ‚technologisch verkürzt‘ zu handeln imstande sein müssen, macht die Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern aus. Zum anderen liegt im Theorie-Praxis-Verhältnis und dem Umgang mit ihm ein wesentlicher Aspekt professionalisierten pädagogischen Handelns (2.2.). Wer diesen Bezug zu balancieren fähig ist, besitzt eine der Kernkompetenzen einer Lehrkraft.

Angefügt sei: Es mag durchaus problematisch anmuten, Bilder der Lehrkraft, auch der Religionslehrkraft, und darüberhinaus der ‚schlechten Lehrkraft‘, in Karikatur, Musik, Literatur und Film dazu zu nutzen, Professionalisierungsprozesse bei Studierenden des Lehramts zu thematisieren. Wer mit angehenden Lehrkräften negative Lehrer/innenbilder bespricht, muss damit rechnen, die Novizen zu entmutigen. Deshalb ist eine sorgfältige Erörterung darüber unabdingar, dass nicht die Bilder der Lehrkraft zentral sind, sondern die Hypothese, wonach aus Bildern ‚schlechter Lehrer‘ eine neue Position gegenüber dem persönlichen Professionalisierungsprozess zu gewinnen sei. Dabei ist zu konzedieren, dass Reflexionen um den ‚schlechten Lehrer‘ nicht den einzig möglichen Ausgangspunkt darstellen, will man den Gedanken der Professionalisierung und die Art und Weise, wie jemand zum ‚Professional‘ im Klassenzimmer wird, diskutieren. Aber er scheint mir nützlich zu sein.

2.1. ‚Technologiedefizit‘

Weil ich den Topos ‚Technologiedefizit‘ für jedes pädagogische Handeln[1] als konstitutiv einstufe, erkenne ich im zugeschriebenen ‚Manko‘ eine Chance, dank einem professionellen Umgang mit dem vermeintlichen Nachteil negative Lehrerbilder zu überwinden. Weil eine Lehrkraft um die nicht-beabsichtigten Nebenwirkungen pädagogischen Handelns, um die damit verbundenen Unsicherheiten und die Nicht-Planbarkeit weiß, und gerade weil sie damit produktiv umzugehen imstande ist, ist das dem pädagogischen Handeln zugeschriebene ‚Technologiedefizit‘ kein Nachteil, nein: Erst der bewusste Umgang mit den Unwägbarkeiten pädagogischen Handelns konstituiert den professionellen Habitus und die berufliche Kompetenz einer Lehrkraft (Grunder und Bieri 1995). Darum ist es wichtig, dass sich angehende Lehrkräfte mit dem ‚vermeintlichen Technologiedefizit‘ als einem Fokus ihrer Beruflichkeit[2] befassen. Insoweit treten die Übergänge und Transformationen (von explizitem zu implizitem Wissen, von Theorie- in Praxiswissen, von Orientierungs- in Handlungswissen) als riskante, prekäre, bewusst zu bearbeitende Sachverhalte in den Blick.

Vor der Folie der Kontroverse um das ‚vermeintliche Technologiedefizit‘ der pädagogischen Professionen (Beckmann 2004) und im Bewusstsein, die Integration von Theoriewissen und Praxiswissen sei für die Alltagspraxis von Lehrkräften wesentlich, wende ich mich dem Umgang mit dem Theorie-Praxis-Verhältnis zu.

2.2. Der aufgeklärte Umgang mit dem Theorie-Praxis-Verhältnis

Das Theorie-Praxis-Verhältnis hinsichtlich des pädagogischen Handelns ist für die professionelle Identität der Lehrkräfte zentral (Beckmann 1968). Vom Sachverhalt ausgehend, dass sich Professionalisierungsprozesse auf Wissenschaftswissen/Theoriewissen/Orientierungswissen/Reflexionswissen und auf Handlungswissen/Praxiswissen beziehen, stützen vier Säulen das Lehrerhandeln (Erziehungswissenschaft, Fachwissenschaften, Fachdidaktiken, Berufspraxis). Im disziplinären Spannungsfeld ist das Theorie-Praxis-Verhältnis anzusiedeln.

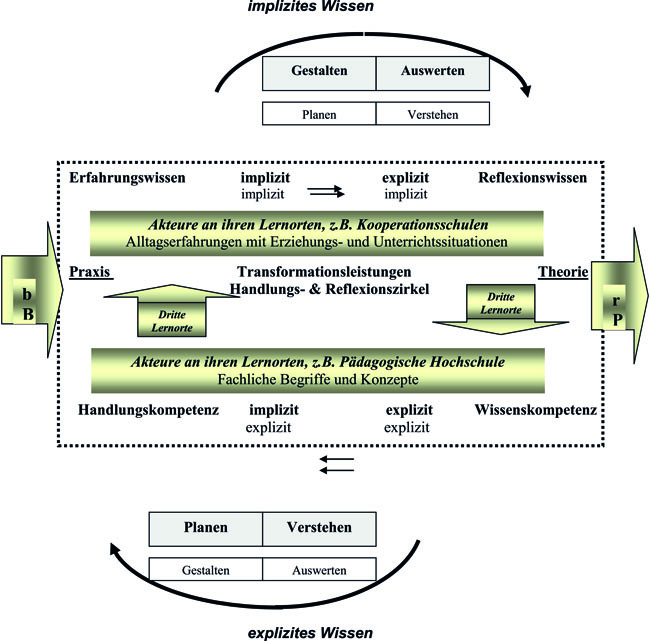

Theorie und Praxis sind interdependent. Dies wird ersichtlich im ‚Dynamomodell‘. Nicht unähnlich einem Elektromotor, der elektrische Energie in Bewegungsenergie transferiert, erbringen die im schulischen Alltag Handelnden Transformationsleistungen zwischen Theoriebezügen, Handlungsbezügen und Reflexionsbezügen.

(Scherer 2007)

Intuition: Element des impliziten Wissens.

Transformationsleistungen: Gedacht ist an eine Umwandlung, Umgestaltung, Umformung oder Übersetzung, für die wir ‚adaptive Werkzeuge' (Faustregeln, Heuristiken) benötigen.

Die Grundtätigkeiten ‚verstehen-planen-gestalten-auswerten'

Dritte Lernorte, z. B. Praxis- und Reflexionszirkel, Ateliers, Mentoratsgruppen, Begleitseminare eigenverantwortliche Berufstätigkeit

Lehrkräfte erkennen und nutzen die Transformationskanäle von explizitem zu implizitem und von implizitem zu explizitem Wissen. Dies setzt sie instand, Lehr- und Lernprozesse als kognitiv und sozial, als kooperativ und individualisiert verlaufende Vorgänge professionell zu arrangieren. Wichtig ist der Gedanke des reflexiven Praktikers (Schön 1983, Felten 2005).

3. Die ‚gute Lehrkraft‘ und die ‚schlechte Lehrkraft‘[3]

Zweifelsohne zielen alle Lehrkräfte in ihrer Arbeit auf einen qualitativ hochstehenden Unterricht ab. Gut unterrichtet, wer sein Lehrer-Handwerk beherrscht, wer eine Veranstaltung plant und verwirklicht, in der Lernende aufgrund effizienter Lehr- und Lernprozesse in einem lernförderlichen Klima relevante Inhalte erwerben. Ein guter Lehrer inszeniert, rhythmisiert und choreographiert. Er lehrt nie methodenarm oder gar monomethodisch und immer lernpsychologisch, fachlich und didaktisch reflektiert. Eine gute Lehrkraft ist fähig, Unterrichtsmethoden lehrplangerecht, lernpsychologisch sinnvoll und didaktisch adäquat sowie an der Lernbiographie der Kinder ausgerichtet einzusetzen. Eine gute Lehrkraft versteht es überdies, didaktisch betrachtet, mittel- und langfristig planend, komplexe Lernfelder vorübergehend aus einem Lebenskontext zu extrahieren und sie isoliert davon im Unterricht zu bearbeiten (Weinert 1996, Schwarz und Prange 1997). Abgeschirmt von der Außenwelt, deswegen aber nicht lebensfern oder lebensfremd, betreut sie Kinder in pädagogischen und institutionalisierten Settings.

Den komplexen Zusammenhang von Erziehung und Unterricht will ich hier außer Acht lassen (vgl. Grunder 2015). Wichtig ist: Die Lehrkraft trägt über ihr pädagogisches, didaktisches, methodisches und persönliches Handeln entscheidend dazu bei, ob (bei einer ‚guten Lehrkraft‘) Unterricht produktiv und ergiebig oder (bei einer ‚schlechten Lehrkraft‘) unproduktiv und demotivierend verläuft. Weil diese Tugendkataloge für Lehrkräfte nicht weiterführen, greife ich zu einer einfachen Hilfskonstruktion, die es erlaubt, die traditionellen, hochanspruchsvollen Eigenschaftslisten, was eine gute Lehrkraft sei, zu ignorieren, weil sie Lehrkräfte nur belasten.

Die Schule benötigt nicht ‚gute Lehrkräfte‘. Es genügt durchaus, ‚nicht eine schlechte Lehrkraft‘ zu sein. Sind alle Lehrerinnen und Lehrer zumindest ‚nicht-schlechte Lehrkräfte‘, wären auch die Lehrerinnen und Lehrerbilder positiver…

Eine ‚nicht schlechte Lehrkraft‘ ist zunächst Dozentin, Lehr-Lern-Moderatorin und Lern-Beraterin (Linser und Paradies 2001, 26 f.). Außerdem vermeidet sie einige handwerklich-didaktische und kommunikationsbezogene Fehler, die – wenn sie sie beginge – aus ihr eine ‚schlechte Lehrkraft‘ machen würden: Sach- und Aufgabenfehler, Organisations-, Führungs- und Aufforderungsfehler, Kontroll-, und Sanktionierungsfehler, Methodenfehler, Motivations-, Darstellungs- und Fragefehler oder Fehler beim Einsatz von Unterrichtsmitteln.

Die Kontroversen um den ‚guten Lehrer‘ (Huberman 1989), auch um einen guten Religionslehrer, bilden einen anhaltenden, aber unproduktiven Aspekt des allmählichen und immer noch andauernden Professionalisierungsprozesses der Lehrerprofession. Ich rege (übereinstimmend mit Weinert 1996 sowie Schwarz und Prange 1997) zu einer ‚Abkürzung‘ und einer ‚Vereinfachung‘ (der ‚nicht schlechte Lehrer‘) an, zugleich aber auch zu einer Zurückweisung der ausufernden Ansprüche (jede Lehrkraft muss eine ‚gute Lehrkraft‘ sein, was – wie wir wissen – unmöglich ist), lediglich um die Lehrkräfte von den unrealistischen Erwartungen zu befreien, denen sie damit ausgesetzt sind.

4. Fazit

Die starke Integration von fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, berufswissenschaftlichen und berufspraktischen Handlungsanteilen[4], verlangt die Balance von Struktur, Institution und Inhalt. So lässt sich verhindern, dass man die Rationalität und die Reflexivität der Routiniers idealisiert und überbewertet. Andererseits ist ebenso zu vermeiden, dass der intuitive Approach von Reformern zu Vorurteilen und Theorie-Blindheit führt. Das Ziel der Professionalisierung pädagogischen Handelns liegt – mit Blick auf die vielen negativen und die wenigen positiven Bilder von Lehrkräften – darin, ‚diskursives und praktisches Bewusstsein‘ (Giddens) bedächtig zu entwickeln. Die Beschäftigung mit Lehrer- und Lehrerinnenbildern dient dazu, dass mir die eigene Position als Lehrkraft im schulischen Feld bewusst wird und ich mich eingedenk des ‚vermeintlichen Technologiedefizits' pädagogischen Tuns und vor dem Hintergrund eines ausgewogenen Theorie-Praxis-Verständnisses als pädagogisch Handelnde/r vervollkommne. Die oft überzeichneten literarischen, karikaturistischen und musikalischen (Zerr)Bilder von Lehrkräften sind darum zugleich lästige Provokationen und hilfreiche Instrumente zur Professionalisierung.

Anmerkung: Die englische Fassung des Artikels wurde publiziert in: Hans-Ulrich Grunder (2016), The image of teachers: the perception of others as impulses for the professionalisation of teaching, British Journal of Religious Education, 38:2, 152--162, DOI: 10.1080/01416200.2016.1139890, © Christian Education, reprinted by permission of Taylor & Francis Ltd, HYPERLINK „http://www.tandfonline.com“ www.tandfonline.com on behalf of Christian Education.

Literatur

Adolphs, L. 1976. Lehrerverhalten im 19. Jahrhundert. Duisburg: Sonderdruck.Suche in Google Scholar

Beckmann, H.-K. 1968. Lehrerseminar – Akademie – Hochschule. Das Verhältnis von Theorie und Praxis in drei Epochen der Volksschullehrerausbildung. Weinheim: Beltz.Suche in Google Scholar

Beckmann, U. 2004. Ein neues Bild vom Lehrerberuf? Pädagogische Professionalität nach PISA. Weinheim: Beltz.Suche in Google Scholar

Bertschinger, T. 1969. Das Bild der Schule in der deutschen Literatur zwischen 1980 und 1914. Phil. Diss., Universität Zürich.Suche in Google Scholar

Bölling, K. 1983. Sozialgeschichte der deutschen Lehrer. Ein Überblick von 1800 bis zur Gegenwart. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.Suche in Google Scholar

Brehmer, I. 1980. Lehrerinnen. Zur Geschichte eines Frauenberufes. München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg.Suche in Google Scholar

Bromme, R. 1992. Der Lehrer als Experte. Zur Psychologie des professionellen Wissens. Bern: Huber.Suche in Google Scholar

Bungardt, K. 1965. Die Odyssee der Lehrerschaft. Frankfurt am Main: Schroedel.Suche in Google Scholar

Combe, A., et al., Hg. 2002. Pädagogische Professionalität Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns. 4. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Darenberg, D. 1913. „Der Lehrer als Romanfigur.“ Pädagogische Zeitung. Hauptorgan des Deutschen Lehrervereins 42: 306–310.Suche in Google Scholar

Etzioni, A. 1969. The Semi-professions and their Organization – Teachers, Nurses, Social Workers. New York: Free Press.Suche in Google Scholar

Felten, R. von. 2005. Lernen im reflexiven Praktikum. Eine vergleichende Untersuchung. Münster: S.l; s.n. permalink: http://permalink.snl.ch/bib/sz001411633.Suche in Google Scholar

Grunder, H. U., Hg. 2005. ‘Und nun endlich an die Arbeit!' Fremdbilder und Pro-fessionalisierung im Lehrerberuf. Baltmannsweiler: Schneider.Suche in Google Scholar

Grunder, H.U., 2015. Schulreform und Reformschule. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.10.36198/9783838541815Suche in Google Scholar

Grunder, H.U., Bieri, T. 1995. Zufrieden in der Schule? Zufrieden mit der Schule? Berufszufriedenheit und Kündigungsgründe von Lehrkräften. Bern: Haupt.Suche in Google Scholar

Grunder, H.U, de la Roi-Frey, K. 2001. Reformfrauen in der Schule. Baltmannsweiler: Schneider.Suche in Google Scholar

Hargreaves, D. H. 1994. „The New Professionalism: The Synthesis of Professional and Institutional Development.“ Teaching & Teacher Education 10: 423–438.10.1016/0742-051X(94)90023-XSuche in Google Scholar

Huberman, M. 1989. „The Professional Life Cycle of Teachers.“ Teachers College Record 91: 31–57.10.1177/016146818909100107Suche in Google Scholar

Klant, M. 1983. Schulspott. Karikaturen aus 2500 Jahren Pädagogik. Hannover: Schroedel.Suche in Google Scholar

Maier, K. E., Hg. 1972. Die Schule in der Literatur. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.Suche in Google Scholar

Martini, F. 1961. Der Bildungsroman. Zur Geschichte des Wortes und der Theorie. Stuttgart: Metzler.10.1007/BF03375276Suche in Google Scholar

Martini, F. 1962. Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus 1848–1898. Stuttgart: Metzler.Suche in Google Scholar

Naegele, K. D. 1956. „Clergymen, Teachers, and Psychiatrists: A Study of Roles and Socialization.“ The Canadian Journal of Economics and Political Science 22: 46–62.10.2307/138268Suche in Google Scholar

Reiser, R. 1984. Lehrergeschichte(n). München: Ehrenwirth.Suche in Google Scholar

Rowan, B. 1994. „Comparing Teachers' Work With Work in Other Occupations: Notes on the Professional Status of Teaching.“ Educational Researcher 23 (6): 4–17.10.3102/0013189X023006004Suche in Google Scholar

Scherer, S. 2007. Die Vermittlung des Theorie-Praxis-Verhältnisses in der Lehrerbildung. Aarau: PH FHNW.Suche in Google Scholar

Schmidt, A. 2008. ‚Profession, Professionalität, Professionalisierung.‘ In Lehr(er)buch Soziologie. Für die pädagogischen und soziologischen Studiengänge. Bd. 2. Hg. von H. Willems, 836–864, Wiesbaden: Springer.Suche in Google Scholar

Schön, D. A. 1983. The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.Suche in Google Scholar

Schwarz, B. und K. Prange, Hg. 1997. Schlechte Lehrer/innen. Zu einem vernachlässigten Aspekt des Lehrberufs. Weinheim und Basel: Beltz.Suche in Google Scholar

Selbmann, R. 1984. Der deutsche Bildungsroman. Stuttgart: Metzler.10.1007/978-3-476-03918-7Suche in Google Scholar

Selbmann, R., Hg. 1988. Zur Geschichte des deutschen Bildungsromans. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.Suche in Google Scholar

Stichweh, R. 1994. Wissenschaft, Universität Professionen. Soziologische Analysen. Frankfurt: Transcript.Suche in Google Scholar

Stichweh, R. 2005. „Wissen und die Professionen in einer Organisationsgesellschaft.“ In Organisation und Profession, hg. von T. Klatetzki und V. Tacke, 31–44. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.10.1007/978-3-322-80570-6_2Suche in Google Scholar

Tauchelt, G. 1965. Die Historie vom dornigen Aufstieg des Lehrer-Standes. München: Ehrenwirth.Suche in Google Scholar

Trinks, K. 1933. Die Sozialgestalt des Volksschullehrers. Dresden: Klett-Cotta.Suche in Google Scholar

Walz, U. 1988. Eselsarbeit für Zeisigfutter. Die Geschichte des Lehrers. Frankfurt am Main: AthenäumSuche in Google Scholar

Weinert, F. E. 1996. „‚Der gute Lehrer‘, die ‚gute Lehrerin‘ im Spiegel der Wissenschaft.“ Beiträge zur Lehrerbildung 14 (2): 141–151.10.36950/bzl.14.2.1996.10478Suche in Google Scholar

Wynands, D. P. J. 1989. Die Herausbildung des Lehrerstandes im Rheinland während des 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Peter Lang.Suche in Google Scholar

© 2016 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Artikel in diesem Heft

- Titelseiten

- Titelseiten

- Artikel

- Editorial

- Die Professionalisierung des Religionslehrerberufs als Aufgabe und Gegenstand religionspädagogischer Forschung. Historische und systematische Perspektiven

- Profession, Professionalisierung, Professionalität, Professionalismus – Historische und systematische Anmerkungen am Beispiel der deutschen Lehrerausbildung

- Etwas im Religionsunterricht bewegen: Zur Integration von Theorie und Praxis beim professionellen Lernen von Lehrkräften

- Das Bild der Lehrkraft und dessen Impulse für die Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern

- Religiöse Bildung und religiöse Literacy – eine professionelle Aspiration?

- „Professionell sein“ – Professionalität im Verständnis von Religionslehrerinnen und -lehrern (1997–2014)

- Die professionelle Entwicklung von Lehramtsstudierenden mit Unterrichtsfach Religion: Befunde, Interpretationen und Implikationen

- Vergleichende historische Religionspädagogik – methodologische Überlegungen

- Signposts – Policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education, 2014

- Charles Clarke, Linda Woodhead: A New Settlement: Religion and Belief in Schools. 2015. Adam Dinham, Martha Shaw: RE for REal. The Future of Teaching and Learning about Religion and Belief. 2015.

- Thomas Klie, Martina Kumlehn, Ralph Kunz, Thomas Schlag (Hg.): Lebenswissenschaft Praktische Theologie?! 2011.

- Bert Roebben, Katharina Kammeyer (Eds.): Inclusive Religious Education. International Perspectives. 2014.

- David Käbisch, Johannes Träger, Ulrike Witten, Jens Palkowitsch-Kühl (Hg.): Luthers Meisterwerk – Eine Bibelübersetzung macht Karriere. Bausteine für den Religionsunterricht in der Sekundarstufe I. 2015.

Artikel in diesem Heft

- Titelseiten

- Titelseiten

- Artikel

- Editorial

- Die Professionalisierung des Religionslehrerberufs als Aufgabe und Gegenstand religionspädagogischer Forschung. Historische und systematische Perspektiven

- Profession, Professionalisierung, Professionalität, Professionalismus – Historische und systematische Anmerkungen am Beispiel der deutschen Lehrerausbildung

- Etwas im Religionsunterricht bewegen: Zur Integration von Theorie und Praxis beim professionellen Lernen von Lehrkräften

- Das Bild der Lehrkraft und dessen Impulse für die Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern

- Religiöse Bildung und religiöse Literacy – eine professionelle Aspiration?

- „Professionell sein“ – Professionalität im Verständnis von Religionslehrerinnen und -lehrern (1997–2014)

- Die professionelle Entwicklung von Lehramtsstudierenden mit Unterrichtsfach Religion: Befunde, Interpretationen und Implikationen

- Vergleichende historische Religionspädagogik – methodologische Überlegungen

- Signposts – Policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education, 2014

- Charles Clarke, Linda Woodhead: A New Settlement: Religion and Belief in Schools. 2015. Adam Dinham, Martha Shaw: RE for REal. The Future of Teaching and Learning about Religion and Belief. 2015.

- Thomas Klie, Martina Kumlehn, Ralph Kunz, Thomas Schlag (Hg.): Lebenswissenschaft Praktische Theologie?! 2011.

- Bert Roebben, Katharina Kammeyer (Eds.): Inclusive Religious Education. International Perspectives. 2014.

- David Käbisch, Johannes Träger, Ulrike Witten, Jens Palkowitsch-Kühl (Hg.): Luthers Meisterwerk – Eine Bibelübersetzung macht Karriere. Bausteine für den Religionsunterricht in der Sekundarstufe I. 2015.