Zusammenfassung

Im Rahmen eines Scoping Reviews wurden internationale, evidenzbasierte Leitlinien, die für die Primär-, Sekundär- oder Tertiärprävention von Diabetes mellitus relevante Handlungsempfehlungen enthalten, identifiziert und qualitativ bewertet. Die Ergebnisse geben zum einen Aufschluss über die Qualität der identifizierten Leitlinien und zum anderen einen Überblick über die in ihnen veröffentlichten evidenzbasierten Handlungsempfehlungen zur Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus hinsichtlich Präventionsart, Diabetes-Typ und Zielgruppe.

Abstract

Within this scoping review, international and evidence-based guidelines containing recommendations for primary, secondary, or tertiary prevention of diabetes have been identified and their quality has been appraised. The results provide insights into the quality of the guidelines and map the evidence-based recommendations for the care of diabetes contained therein regarding type of prevention, type of diabetes and group targeted.

Hintergrund

Zur Optimierung der Versorgung von Patientinnen und Patienten geben Leitlinien Entscheidungshilfen anhand von Handlungsempfehlungen. Letztere basieren auf einer systematischen Überprüfung der Evidenzlage, sowie einer Beurteilung des Nutzens und Schadens von alternativen Versorgungsmöglichkeiten [1]. Diabetes mellitus (DM) ist mit einer Prävalenz von 7,7% unter der erwachsenen Bevölkerung eine der häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland [2]. Für die Prävention, Diagnose und Therapie dieser Erkrankung wurden zahlreiche Handlungsempfehlungen formuliert und in Leitlinien veröffentlicht. Ziel dieses Scoping Review war es, internationale, evidenzbasierte Leitlinien, die für die Primär-, Sekundär- oder Tertiärprävention von DM relevante Handlungsempfehlungen enthalten, zu identifizieren und qualitativ zu bewerten. Zudem wurden die enthaltenen evidenzbasierten Handlungsempfehlungen extrahiert und hinsichtlich Präventionsart, Diabetes-Typ und Zielgruppe analysiert.

Methodik

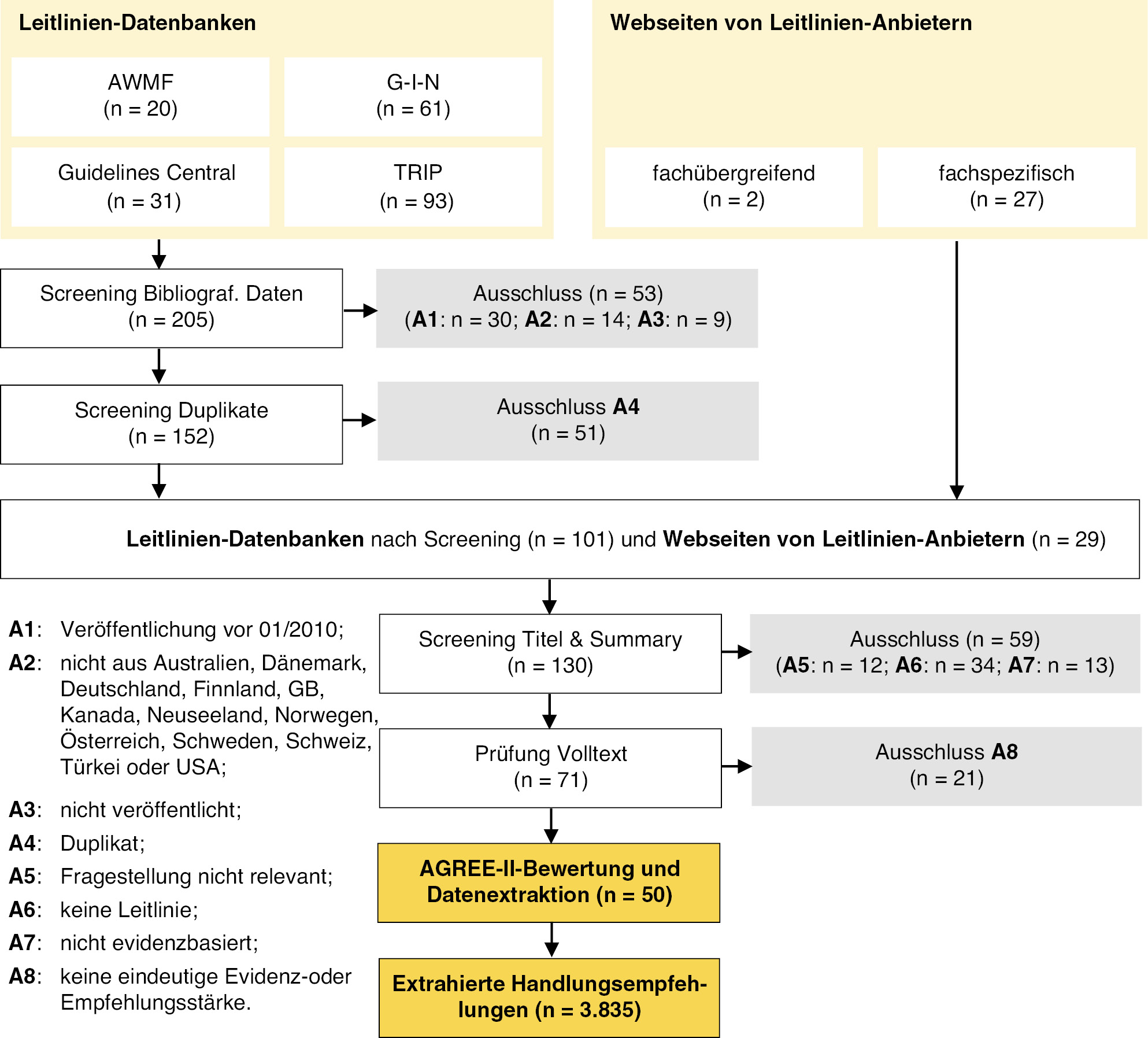

Methodisch orientiert sich die vorliegende Arbeit an dem von Arksey und O’Malley vorgeschlagenen Rahmen für Scoping Reviews [3]. Die systematische Suche wurde im Zeitraum August 2019 bis April 2020 in Leitlinien-Datenbanken (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V., Guidelines International Network [G-I-N], Guidelines Central und Trip) und auf den Webseiten von fachübergreifenden, sowie fachspezifischen Anbietern von Leitlinien durchgeführt. Es wurden insgesamt 130 Leitlinien identifiziert, von denen 50 den Auswahlkriterien entsprachen. Die angewandten Auswahlkriterien (A1 bis A8), sowie der Auswahlprozess gemäß PRISMA [4] sind in Abbildung 1 aufgeführt. Aus den 50 in die Datenextraktion eingeschlossenen Leitlinien wurden insgesamt 3.835 Handlungsempfehlungen extrahiert. Anhand des Inhalts aller Empfehlungen erfolgte eine Zuordnung zu genau einer Präventionsart (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention), zu mindestens einem Diabetes-Typ (Typ-1-DM, Typ-2-DM, Prädiabetes und Schwangerschaftsdiabetes [GDM]), sowie falls möglich zu bis zu drei spezifischen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schwangere, Stillende, ältere Menschen, vulnerable Menschen). Zudem wurden die Leitlinien mit dem AGREE-II-Instrument durch zwei Reviewende bewertet. Dieses Instrument beinhaltet 23 Fragen zu Items aus sechs verschiedenen Domänen. Jedes Item wurde dabei auf einer 7-Punkte-Skala von 1 bis 7 bewertet. Dabei steht 1 für „trifft überhaupt nicht zu“ und 7 für „trifft vollständig zu“ [5]. Die einzelnen Items der Domänen sind auch in der ersten Spalte der Tabelle 1 aufgeführt.

Flowchart zur Dokumentation der systematischen Suche nach Leitlinien und des Auswahlprozesses der identifizierten Leitlinien (eigene Darstellung).

Ergebnisse der Bewertung der Leitlinien (n=50) mit dem AGREE-II-Instrument [5] für die einzelnen Items, sowie die Domänen dargestellt als Prozentwerte (0%=„trifft überhaupt nicht zu“ bis 100%=„trifft vollständig zu“; eigene Berechnungen).

| Item Nr. | Item des AGREE-II-Instruments | Mittelwert | SEM | Median | IQR | Min. | Max. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Domäne 1: Geltungsbereich und Zweck | 83,5 | 2,0 | 91,7 | 16,7 | 33,3 | 100,0 | |

| 1 | Beschreibung des Gesamtziels der Leitlinie | 92,3 | 1,7 | 100,0 | 8,3 | 50,0 | 100,0 |

| 2 | Beschreibung gesundheitsrelevante Fragen | 83,5 | 2,0 | 83,3 | 25,0 | 41,7 | 100,0 |

| 3 | Beschreibung Zielpopulation | 86,0 | 2,0 | 91,7 | 16,7 | 33,3 | 100,0 |

| Domäne 2: Beteiligung Interessengruppen | 69,4 | 2,2 | 75,0 | 41,7 | 8,3 | 100,0 | |

| 4 | Entwicklung durch relevante Berufsgruppen | 79,8 | 2,6 | 83,3 | 16,7 | 25,0 | 100,0 |

| 5 | Ermittlung Präferenzen der Zielpopulation | 45,2 | 3,4 | 41,7 | 39,6 | 8,3 | 100,0 |

| 6 | Beschreibung Anwenderzielgruppe | 83,2 | 2,3 | 83,3 | 25,0 | 41,7 | 100,0 |

| Domäne 3: Genauigkeit der Entwicklung | 75,3 | 1,3 | 83,3 | 33,3 | 0,0 | 100,0 | |

| 7 | Es wurde systematisch nach Evidenz gesucht | 74,7 | 4,1 | 91,7 | 47,9 | 0,0 | 100,0 |

| 8 | Beschreibung Kriterien Auswahl der Evidenz | 65,3 | 4,1 | 75,0 | 45,8 | 0,0 | 100,0 |

| 9 | Beschreibung Stärken/Schwächen Evidenz | 79,5 | 2,9 | 87,5 | 16,7 | 8,3 | 100,0 |

| 10 | Beschreibung Methodik der Formulierung | 72,5 | 3,5 | 83,3 | 33,3 | 0,0 | 100,0 |

| 11 | Berücksichtigung gesundheitlicher Nutzen, Nebenwirkungen und Risiken | 78,7 | 2,4 | 83,3 | 16,7 | 33,3 | 100,0 |

| 12 | Zuordnung der Evidenz zu Empfehlungen | 92,0 | 2,6 | 100,0 | 8,3 | 0,0 | 100,0 |

| 13 | Begutachtung durch externe Experten | 74,3 | 3,8 | 83,3 | 47,9 | 0,0 | 100,0 |

| 14 | Es existiert ein Verfahren zur Aktualisierung | 65,0 | 4,2 | 70,8 | 41,7 | 0,0 | 100,0 |

| Domäne 4: Klarheit der Gestaltung | 87,9 | 1,2 | 91,7 | 16,7 | 33,3 | 100,0 | |

| 15 | Eindeutigkeit der Empfehlungen | 94,2 | 1,3 | 100,0 | 8,3 | 50,0 | 100,0 |

| 16 | Darstellung Alternativen | 77,5 | 2,2 | 83,3 | 25,0 | 33,3 | 100,0 |

| 17 | Schlüsselempfehlungen einfach zu finden | 92,2 | 1,4 | 95,8 | 14,6 | 58,3 | 100,0 |

| Domäne 5: Anwendbarkeit | 67,6 | 1,9 | 75,0 | 41,7 | 8,3 | 100,0 | |

| 18 | Beschreibung förderlicher/hinderlicher Faktoren | 70,5 | 2,6 | 75,0 | 31,3 | 16,7 | 100,0 |

| 19 | Nennung Vorschläge/Instrumente zur Unterstützung der Anwendung | 73,0 | 2,9 | 79,2 | 33,3 | 16,7 | 100,0 |

| 20 | Berücksichtigung finanzielle Auswirkungen | 42,5 | 4,1 | 33,3 | 41,7 | 8,3 | 100,0 |

| 21 | Nennung Messgrößen Qualitätsbewertung | 84,5 | 2,2 | 91,7 | 25,0 | 33,3 | 100,0 |

| Domäne 6: Redaktionelle Unabhängigkeit | 81,5 | 2,8 | 100,0 | 27,1 | 0,0 | 100,0 | |

| 22 | Einfluss der Finanzierung auf Inhalte | 83,0 | 2,8 | 91,7 | 31,3 | 16,7 | 100,0 |

| 23 | Dokumentation Interessenkonflikte | 80,0 | 4,7 | 100,0 | 22,9 | 0,0 | 100,0 |

SEM, Standardfehler des Mittelwerts; IQR, Interquartilsabstand. Jedes Item der AGREE-II-Qualitätskriterien wurde auf einer 7-Punkte-Skala von zwei Reviewenden unabhängig bewertet (1=0%=„trifft überhaupt nicht zu“ bis 7=100%=„trifft vollständig zu“). Die Werte in dieser Tabelle geben die prozentualen Anteile der maximal erreichbaren Punkteanzahl an.

Ergebnisse

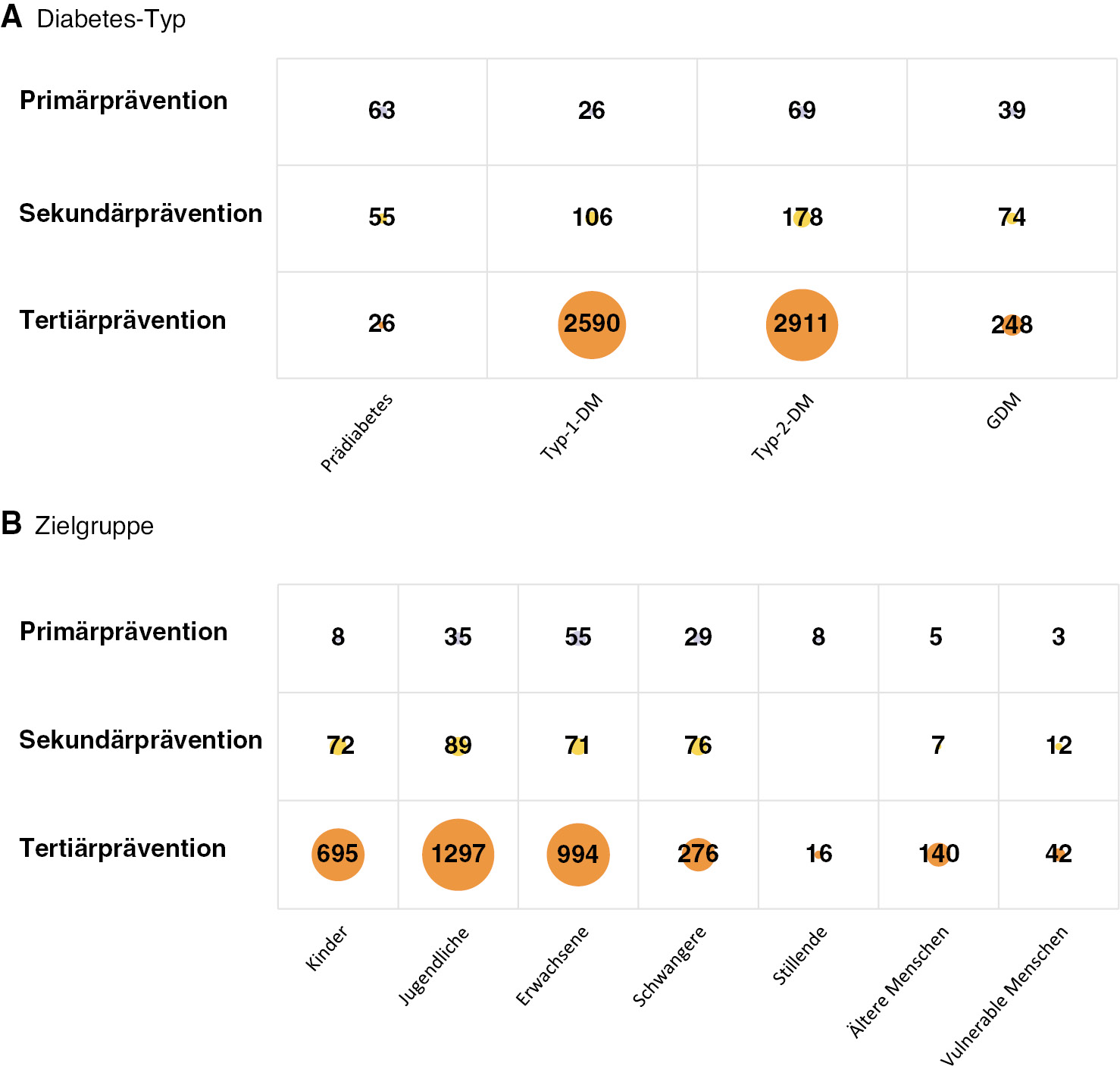

Von den eingeschlossenen Leitlinien stammen die häufigsten bzw. zweithäufigsten von Institutionen aus den USA (n=17) bzw. aus Deutschland (n=13). Die meisten wurden in den Jahren 2013 und 2018 veröffentlicht (jeweils n=9). Die Anzahl der jeweils extrahierten Handlungsempfehlungen war zwischen den Leitlinien sehr unterschiedlich. Aus sieben von ihnen wurden mehr als 100 und aus 17 wurden weniger als 10 Empfehlungen extrahiert. In Abbildung 2 ist die Anzahl der jeweiligen extrahierten Handlungsempfehlungen für die einzelnen Präventionsarten der verschiedenen Diabetes-Typen und Zielgruppen dargestellt. Hinsichtlich der Präventionsart bezogen sich die Handlungsempfehlungen inhaltlich hauptsächlich auf die Tertiärprävention (n=3.429; Primärprävention: n=127; Sekundärprävention: n=279). Am häufigsten wurden die Versorgung von Menschen mit Typ-2-DM (n=3.158) und/oder Typ-1-DM (n=2.722) thematisiert. Prädiabetes (n=144) und GDM (n=361) wurden hingegen relativ selten berücksichtigt. Bis auf Prädiabetes, sind die Handlungsempfehlungen für die Diabetes-Typen überwiegend tertiärpräventiv. Über ein Drittel aller Empfehlungen (n=1.383) konnte keiner spezifischen Zielgruppe zugeordnet werden. Die Zielgruppe der Jugendlichen (n=1.421) fand am häufigsten und die Zielgruppe der Erwachsenen (n=1.120) am zweithäufigsten Berücksichtigung. Auch für die Zielgruppen der Kinder (n=775) und der Schwangeren (n=381) wurden relativ zahlreiche Handlungsempfehlungen identifiziert. Im Vergleich dazu richteten sich eher wenige von ihnen an ältere Menschen (n=152), vulnerable Menschen (n=57) oder Stillende (n=24). Der Anteil der primärpräventiven ist im Vergleich zu den tertiärpräventiven Empfehlungen über alle Zielgruppen hinweg gering.

Anzahl der jeweiligen extrahierten Handlungsempfehlungen hinsichtlich Diabetes-Typ (A) und Zielgruppe (B) für die einzelnen Präventionsarten (eigene Darstellung).

Lediglich zwei Leitlinien wurden in ihrer methodischen Qualität mit <50% bewertet. Bei über zwei Drittel (n=36) war die durchschnittliche Bewertung aller Items mit >70% deutlich besser. Die Qualität der bewerteten Leitlinien (n=50; siehe Tabelle 1) variierte besonders im Hinblick auf die Beteiligung von Interessengruppen (Domäne 2) und die Anwendbarkeit (Domäne 5). Beide Domänen hatten mit jeweils 41,7 den größten Interquartilsabstand. Die Leitlinien wiesen bezüglich Geltungsbereich und Zweck (Domäne 1), Klarheit der Gestaltung (Domäne 4), sowie redaktionelle Unabhängigkeit (Domäne 6) im Mittel eine relativ hohe Bewertung (>80%) auf. Die Ermittlung der Präferenzen der Zielpopulation (Item 5) und die Berücksichtigung finanzieller Auswirkungen der Anwendung (Item 20) wurden über alle Leitlinien hinweg am schlechtesten bewertet (<50%).

Diskussion

Der Schwerpunkt der identifizierten Leitlinien liegt eher auf der Therapie als auf der Prävention von DM. Dieser Aspekt spiegelt sich auch in der Anzahl der extrahierten tertiärpräventiven im Vergleich zur Anzahl der primärpräventiven Handlungsempfehlungen (3.429 versus 127) wider. Ein Grund für die geringere Anzahl primärpräventiver Empfehlungen ist die durchgeführte Suche, die ausschließlich Diabetes-Leitlinien berücksichtigte. Mit einer Berücksichtigung von Leitlinien für die Behandlung beeinflussbarer Risikofaktoren für Typ-2-DM wie z.B. Adipositas [6], hätte vermutlich eine größere Anzahl von primärpräventiven Empfehlungen identifiziert werden können.

Angesichts des potenziellen Einflusses ihrer Anwendung auf die Prävention bzw. Behandlungsergebnisse einer Erkrankung, sollte die methodische Qualität einer Leitlinie berücksichtigt werden [7]. Die hier betrachteten Leitlinien zur Versorgung von Menschen mit DM wurden durchschnittlich mit >75% bewertet, weshalb wir insgesamt von einer guten methodischen Qualität ausgehen. Allerdings gibt das AGREE-II-Instrument keine Werte für die einzelnen Items bzw. Domänen vor, bei denen von einer guten bzw. schlechten Qualität der Methodik gesprochen werden könnte. Die Ergebnisse der Qualitätsbewertung erlauben lediglich einen Vergleich der verschiedenen Items, Domänen bzw. Leitlinien.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass es zahlreiche Diabetes-Leitlinien von einer relativ guten methodischen Qualität (mit Nachholbedarf bei der Ermittlung der Präferenzen ihrer Zielgruppen und der Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen ihrer Anwendung) gibt. Diese enthalten v.a. tertiärpräventive Handlungsempfehlungen zur Versorgung von Menschen mit Typ-1- und Typ-2-DM.

Autorenerklärung

Autorenbeteiligung: Alle Autoren tragen Verantwortung für den gesamten Inhalt dieses Artikels und haben der Einreichung des Manuskripts zugestimmt. Finanzierung: Die hier dargestellten Ergebnisse stammen aus einem von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) finanzierten Projekt. Interessenkonflikt: Die Autoren erklären, dass kein wirtschaftlicher oder persönlicher Interessenkonflikt vorliegt. Ethisches Statement: Für die Forschungsarbeit wurden weder von Menschen noch von Tieren Primärdaten erhoben.

Author Declaration

Author contributions: All authors have accepted responsibility for the entire content of this submitted manuscript and approved submission. Funding: The results presented herein originate from a project financed by the Federal Centre for Health Education (BZgA). Conflict of interest: Authors state no conflict of interest. Ethical statement: Primary data for human nor for animals were not collected for this research work.

Literatur

1. Institute of Medicine (US) Committee on Standards for Developing Trustworthy Clinical Practice Guidelines, editor. Clinical practice guidelines we can trust. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2011.Search in Google Scholar

2. Heidemann C, Kuhnert R, Born S, Scheidt-Nave C. 12-Monats-Prävalenz des bekannten Diabetes mellitus in Deutschland. J Health Monitor 2017;2:48–56.Search in Google Scholar

3. Arksey H, O’Malley L. Scoping studies: towards a methodological framework. Int J Soc Res Method 2005;8:19–32.10.1080/1364557032000119616Search in Google Scholar

4. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O’Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. Ann Intern Med 2018;169:467–73.10.7326/M18-0850Search in Google Scholar PubMed

5. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. Can Med Assoc J 2010;182:E839–42.10.1503/cmaj.090449Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

6. Uusitupa M, Khan TA, Viguiliouk E, Kahleova H, Rivellese AA, Hermansen K, et al. Prevention of type 2 diabetes by lifestyle changes: a systematic review and meta-analysis. Nutrients 2019;11:2611.10.3390/nu11112611Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

7. Holmer HK, Ogden LA, Burda BU, Norris SL. Quality of clinical practice guidelines for glycemic control in type 2 diabetes mellitus. PLoS One. 2013;8:e58625.10.1371/journal.pone.0058625Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

©2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Diabetes mellitus – die stille Pandemie

- Diabetes-Surveillance am Robert Koch-Institut – Modellprojekt für den Aufbau einer NCD-Surveillance in Deutschland

- Aufklärungs- und Informationskampagnen zu Diabetes Mellitus – Systematische Recherche der Literatur und der sozialen Medien

- „Mein Wissen über Diabetes ist eigentlich, dass es gar nicht so schlimm ist.“ – Wissen und Awareness für das Typ-2-Diabetes-Risiko unter jungen Erwachsenen

- Bundesweite Präventionskampagne zur Früherkennung eines Typ-1-Diabetes im Kindes- und Jugendalter

- Digitale Prävention des Typ-2-Diabetes

- Diabetes-Aufklärung – Herausforderung für ÄrztInnen und ihre Teams

- Kinder mit Typ-1-Diabetes: Elternerfahrungen zur Teilhabe in Kita und Schule

- DiaLife – zusammen leben mit Diabetes: Schulungsprogramm für Angehörige

- Patient:innen-Coaches als Brücke zwischen medizinischen Behandler:innen und Lebensalltag – Ein Bericht aus der Betroffenheitsperspektive

- Schaffung gesunder Ernährungsumfelder: Ergebnisse des Food-EPI

- Gesunde Ernährung von Anfang an

- Ernährungsbezogener Lebensstil bei Diabetes

- Bewegung im Kindes- und Jugendalter

- Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung bei Diabetes

- Rauchen und Alkoholkonsum als Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes – Konsequenzen für die Prävention

- Gestationsdiabetes in Deutschland

- Corona-Pandemie: COVID-19 und Diabetes mellitus

- Psychosoziale Aspekte und Diabetes

- Leistungsinanspruchnahme und Kosten bei Menschen mit Diabetes und komorbider Depression

- Ein Scoping Review internationaler Diabetes-Leitlinien

- Disease-Management-Programme (DMP): ein Beispiel für erfolgreiches Qualitätsmanagement? Ergebnisse aus dem DMP Typ-2-Diabetes in Nordrhein-Westfalen

- Entscheidungshilfe zum diabetischen Fußsyndrom unterstützt Zweitmeinungsverfahren

- Nachruf für Beate Blättner

- Public Health Infos

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Diabetes mellitus – die stille Pandemie

- Diabetes-Surveillance am Robert Koch-Institut – Modellprojekt für den Aufbau einer NCD-Surveillance in Deutschland

- Aufklärungs- und Informationskampagnen zu Diabetes Mellitus – Systematische Recherche der Literatur und der sozialen Medien

- „Mein Wissen über Diabetes ist eigentlich, dass es gar nicht so schlimm ist.“ – Wissen und Awareness für das Typ-2-Diabetes-Risiko unter jungen Erwachsenen

- Bundesweite Präventionskampagne zur Früherkennung eines Typ-1-Diabetes im Kindes- und Jugendalter

- Digitale Prävention des Typ-2-Diabetes

- Diabetes-Aufklärung – Herausforderung für ÄrztInnen und ihre Teams

- Kinder mit Typ-1-Diabetes: Elternerfahrungen zur Teilhabe in Kita und Schule

- DiaLife – zusammen leben mit Diabetes: Schulungsprogramm für Angehörige

- Patient:innen-Coaches als Brücke zwischen medizinischen Behandler:innen und Lebensalltag – Ein Bericht aus der Betroffenheitsperspektive

- Schaffung gesunder Ernährungsumfelder: Ergebnisse des Food-EPI

- Gesunde Ernährung von Anfang an

- Ernährungsbezogener Lebensstil bei Diabetes

- Bewegung im Kindes- und Jugendalter

- Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung bei Diabetes

- Rauchen und Alkoholkonsum als Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes – Konsequenzen für die Prävention

- Gestationsdiabetes in Deutschland

- Corona-Pandemie: COVID-19 und Diabetes mellitus

- Psychosoziale Aspekte und Diabetes

- Leistungsinanspruchnahme und Kosten bei Menschen mit Diabetes und komorbider Depression

- Ein Scoping Review internationaler Diabetes-Leitlinien

- Disease-Management-Programme (DMP): ein Beispiel für erfolgreiches Qualitätsmanagement? Ergebnisse aus dem DMP Typ-2-Diabetes in Nordrhein-Westfalen

- Entscheidungshilfe zum diabetischen Fußsyndrom unterstützt Zweitmeinungsverfahren

- Nachruf für Beate Blättner

- Public Health Infos