Zusammenfassung

Es ist ein in der Forschung bekanntes, in der Praxis aber oft ignoriertes Phänomen, dass in Umfragen erbetene Auskünfte zum Kulturkonsum in Richtung sozialer Normen und Ideale verschoben werden. Eine Möglichkeit, Antwortverzerrungen dieser Art prinzipiell auszuschließen, ist die möglichst zeitsynchrone Erfassung der tatsächlichen Alltagspraxis mittels protokollierter Beobachtung. Der nachfolgende Beitrag berichtet vom Einsatz von „Cultural Probes“, eine die vorgenannten Anforderungen erfüllende Untersuchungsmethode im Zusammenhang mit der Strategieentwicklung des niederösterreichischen öffentlichen Bibliothekswesens.

Abstract

It is a well-known phenomenon in research, but often ignored in practice, that information about cultural consumption requested in surveys is shifted in the direction of social norms and ideals. One way to rule out answer distortions of this kind in principle is to record the actual everyday practice as synchronously as possible by means of logged observations. The following article reports on the use of “Cultural Probes”, a method of investigation that meets the above requirements, in connection with the strategic development of the Lower Austrian public library system.

1 Einleitung

Als eines der letzten der österreichischen Bundesländer hat auch das Land Niederösterreich 2020 die Ausarbeitung einer Entwicklungsstrategie für seine Öffentlichen Bibliotheken in Aussicht genommen und damit neben der zuständigen Landesservicestelle Treffpunkt Bibliothek auch die Niederösterreichische Landesbibliothek beauftragt. Die niederösterreichische Bibliothekslandschaft ist geprägt von rund 260 Öffentlichen Bibliotheken, die sich hinsichtlich historischer Entwicklung, lokalen Gegebenheiten, Funktionen, Trägerschaften und Zielgruppen stark unterscheiden. Und damit selbstverständlich auch hinsichtlich ihrer Größe: von kleinräumigen Pfarrbibliotheken mit 3 Stunden wöchentlicher Öffnungszeit und einem monothematischen Medienbestand bis zu aus Stadt- und Fachhochschulbibliothek fusionierten Mediatheken, die in Ausstattung, Arbeitsorganisation und Angebotsstruktur das Profil einer wissenschaftlichen Universalbibliothek aufweisen. In Zahlen von 2020 gesprochen: Auf 27 098 m² Raumfläche arbeiten 1 605 ehrenamtliche neben nur 99 haupt- und 98 nebenberuflichen Mitarbeiterinnen mit einem Bestand von 1 745 645 Medien für 91 388 Leser, an die sie 2 262 553 Entlehnungen ausrichten und die sie auf 5 781 Veranstaltungen als 1 600 055-fache Besucher empfangen.

Weil die Infrastruktur Öffentlicher Bibliotheken niemanden ausschließt (selbst für Neugeborene gibt es Angebote wie beispielsweise die Buchstarttaschen) und somit die Bevölkerungsgesamtheit als ihr Publikum sehen möchte, muss jede Strategie, die sich politisch selbst ernst nimmt, auf jene über 80 % der Einwohnerschaft Bedacht nehmen, die über keinen Bibliotheksausweis verfügen und konsequenterweise Bibliotheken nicht in Anspruch nehmen wollen. Trotzdem wäre dieses Datum für sich genommen noch kein ausreichend starkes Motiv einer strategischen Neuausrichtung; seit Jahrzehnten ist die Zahl eingeschriebener Bibliotheksmitglieder in etwa stabil und für Niederösterreich im internationalen Vergleich nicht auffällig niedrig.

Ausschlaggebend gerade jetzt initiativ zu werden, dürfte die auch politisch rezipierte Hypothese eines sich vor unseren Augen vollziehenden gesamtgesellschaftlichen Umbruchs im Medienkonsum-, Informationssuch- und Kommunikationsverhalten sein, der eine „Kultur der Digitalität“[1] formiert habe. Eine massiv geänderte Medienpraxis würde eine geänderte Nachfrage bibliothekarischer Services bedingen. Die strategische Leitfrage wäre dann: Welche neuen Angebote könnten eine Antwort sein auf geändertes Medienverhalten? D. h., welche latenten Bedürfnisse blieben bisher durch das bibliothekarische Angebot unbeantwortet?

Wenn der Fokus auf die Exploration latenter Bedürfnisse gerichtet ist, dann kommen Probleme in den Blick, die in einem Interview-Setup allein nicht gesehen oder aufgedeckt werden können. Zuhören, was Menschen sagen, sagt uns, was sie in Worten ausdrücken können. Aber es gibt uns nur das, was sie uns hören lassen wollen, vor allem auch weil die individuelle Medienpraxis in Prozesse der symbolischen wie sozialen Grenzziehung mittels Kultur eingelassen ist. In der kulturellen Wertigkeitshierarchie statushoch angesiedelte Praktiken werden so in Publikumsbefragungen in der Absicht sozialästhetischer Positionierung regelmäßig überdeklariert. Beispielsweise ‚überschätzen‘ Befragte die Häufigkeit ihrer Opernbesuche, die Eintrittsfrequenz von Programmkinos, die Anzahl täglich gelesener Qualitätszeitungen und ja, auch den Besitz ihrer Bibliotheksausweise, in einem Ausmaß, wo die Erinnerungsfehler nicht mehr zufällig sein können, sondern systematische Verzerrungen zum Ausdruck bringen.

Zu wissen, was die Leute sagen, reicht also nicht aus. Zu verstehen, was sie fühlen, gibt uns die Fähigkeit, uns in sie hineinzuversetzen. Diese Art des Wissens ist implizit, d. h. ein solches, das sich nicht ohne Weiteres in Worte fassen lässt. Verfügten wir hinsichtlich ihrer Mediennutzung über ein Instrumentarium, latente Wunschvorstellungen von Menschen aufzudecken, dann hätten wir Anhaltspunkte, wie sich ihre Zukunft zum Besseren verändern könnte.

Diese Temporalität kann mit den traditionellen Methoden der Beobachtungs- und Marktforschung (Fokusgruppen, Interviews und Fragebögen) nicht erreicht werden, weil sie entweder nur die aktuelle Situation oder die jüngste Vergangenheit und unmittelbare Zukunft einfangen.

Die belastbare Empirie, die wir unserer Strategieentwicklung zugrunde legen wollten, sollte uns zweierlei Informationen aufschließen: Erstens, wie akkurat ist die oben genannte Hypothese eines umfassenden Wandels im Medienverhalten? Und zweitens, welche bis dato unbekannten Gründe könnten Menschen zum Bibliotheksbesuch bewegen?

Freilich muss sich eine wie immer großzügige Beliebigkeit der Gründe mit dem Aufgabenkern von Öffentlichen Bibliotheken vereinbaren lassen. Setzt man eine zuletzt viel diskutierte Bestimmung des Missionskerns Öffentlicher Bibliotheken mit dem amerikanischen Bibliothekswissenschaftler David Lankes als „Förderung der Erschaffung von Wissen in der Gemeinschaft“[2] an, dann muss „Wissen“ als das momentane Verständnis wovon auch immer gefasst werden, d. h. als pragmatisches Umgangswissen sans phrase, das nicht schon zum Reflexions- oder gar Theoriewissen qualifiziert sein muss. Und das selbstverständlich auch gleichgültig in Bezug auf den Inhalt ist: Bildungswissen hat keinen Vorrang gegenüber der genussvollen Erfahrung unterhaltungskultureller Objekte.

Im Sinn der vorstehenden Überlegungen, d. h., um eine unreflektierte Festlegung von Kriterien zu verhindern und die Medien- und Konversationspraktiken als Momentaufnahme im situativen Kontext zu erfassen, haben wir uns dazu entschlossen, die Explorationsmethode Cultural Probes zu verwenden. Cultural Probes sind ein innovativer designorientierter Ansatz, der 1 999 von Bill Gaver, Tony Dunne und Elena Pacenti als Teil des Presence Project am Royal College of Art entwickelt wurde.[3] Ziel des Projekts war die Entwicklung innovativer Technologien im häuslichen Umfeld. Durch eine Reihe von Materialien und Fragen werden die Beforschten dazu angeregt, ihren eigenen Alltag über einen bestimmten Zeitraum zu beobachten, zu dokumentieren und zu kommentieren. Als Mittel der ethnografischen Selbstaufschreibung und Selbstauskunft und in Kombination mit Interviews erlauben sie einen detaillierten Einblick in Alltagsprozesse und -strukturen, die sonst nicht von außen beobachtet oder erfragt werden können.

Ein zentraler Aspekt der Methode Cultural Probes ist, dass die Aufgaben in besonderer Weise auf die Fragestellungen der Untersuchung sowie die Kontextbedingungen der Teilnehmenden zugeschnitten und exklusiv entwickelt und angefertigt werden müssen.

2 Studiendesign

Mit der Erstellung eines die Sondierungsaufgaben enthaltenden Probekits beauftragten wir Studierende der in St. Pölten ansässigen New Design University.

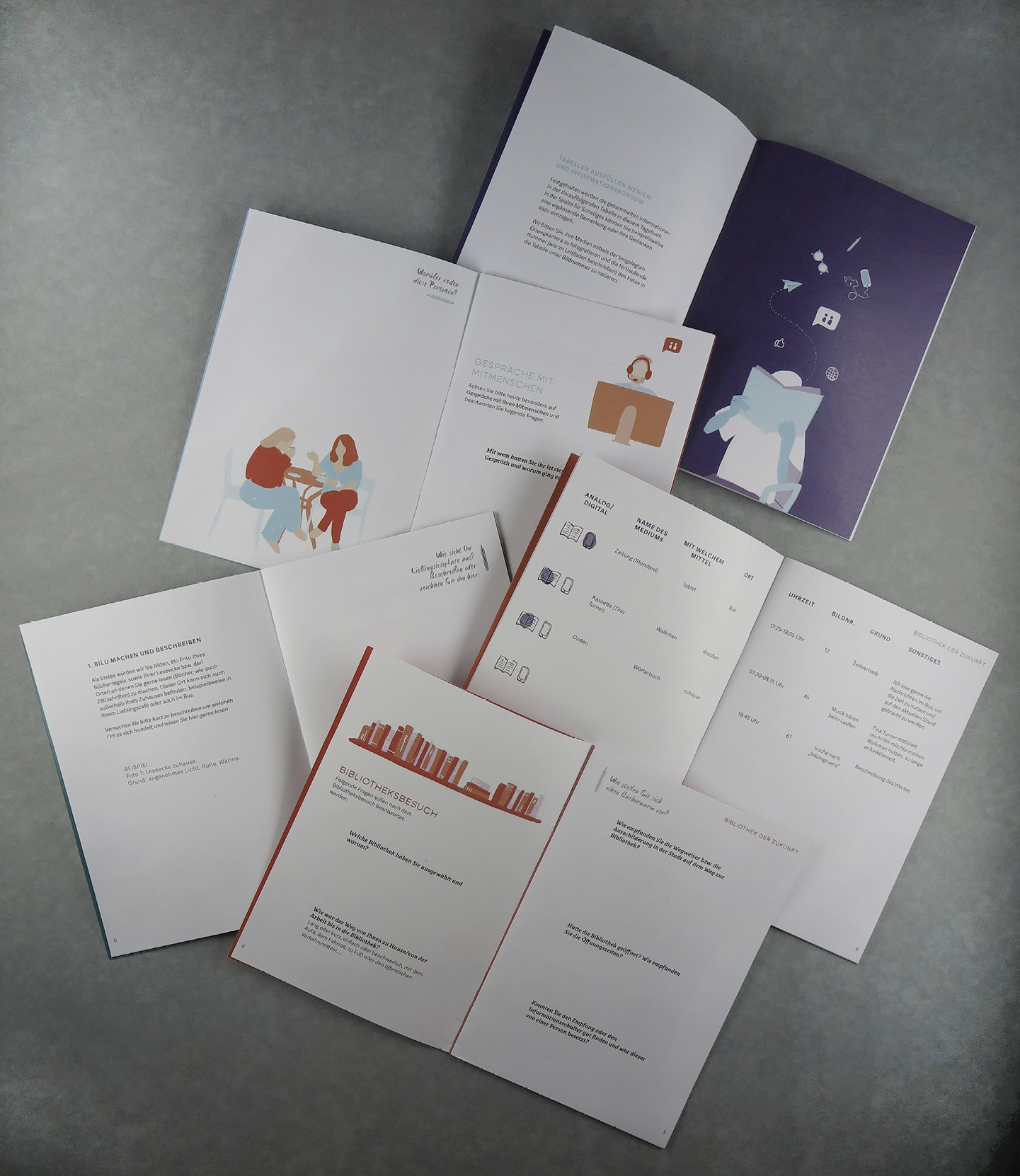

Sie entwickelten es als Ringmappe mit einem Leitfaden, sieben Heftchen für die Tagesaufgaben, einem Abschlussheft, einer Einwegkamera und einem Wochenkalender, alles eingelegt in einen Stoffbeutel, dem auch noch Stifte und ein frankiertes Retourpäckchen beigegeben war.

Danach rekrutierten wir 13 Teilnehmerinnen, ohne den Versuch zu unternehmen, die Demografie statistisch zu kontrollieren. Aber unsere Freiwilligen kamen aus den unterschiedlichsten Verhältnissen: vom weiblichen Lehrling einer peripheren ländlichen Kleinstgemeinde zum Universitätsprofessor aus dem Wiener Umland, im Alter von 18 bis 80, im Familienverbund oder alleinstehend lebend, ein bewusster Auswahlschritt galt einer sozialpädagogisch betreuten Frau mit zeitweiliger Obdachlosigkeit.

Erhoben haben wir im Zeitraum vom 13. bis 19. April 2020, womit die Durchführung der Sondierung in die Endzeit des ersten pandemiebedingten Lockdowns in Österreich fiel. Gegenüber der Skepsis, dass durch die Außeralltäglichkeit der Situation sich auch das Medienverhalten abrupt und dauerhaft ändere und insofern für eine allfällige postpandemische Renormalisierung keine triftigen Anhaltspunkte liefere, haben wir am geplanten Untersuchungsprozess festgehalten, auch weil wir die Vorstellung einer Medien- und Kommunikationslandschaft haben, die durch pandemieinduzierte Diskontinuitäten historisch upgedatet sein wird. Die Bewährung dieser Annahme steht jedoch noch aus.

Cultural-Probes-Tool-Kit

Im Folgenden möchte ich den thematischen Gang der den Probandinnen gestellten Aufgaben vorstellen. Am ersten Tag wurden die Teilnehmenden aufgefordert, Belege ihres Leseverhaltens zu sammeln. Die Aufgabe bestand darin, relevante Leseorte zu fotografieren und weiterhin Ort, Zeit und die Gründe zu beschreiben, warum man etwas gelesen hat. Daran schlossen sich Fragen zur persönlichen Lesesozialisation (Seit wann und wie oft lesen Sie Bücher? Besitzen Sie Bücher und aus welchem Grund wollen Sie Bücher besitzen?) und aktuellen Lesepräferenzen (Welche Art von Büchern lesen Sie? Wo leihen Sie Ihre Bücher aus? Bevorzugen Sie digitales oder analoges Lesen? Haben Sie eine Tageszeitung abonniert? Nutzen Sie Zeitungs-/Zeitschriftenarchive an Bibliotheken? Besitzen Sie einen Bibliotheksausweis?). Der beigelegte Fotoapparat diente auch hier zur visuellen Dokumentation entsprechender Angaben.

An insgesamt drei Tagen waren die Probandinnen angehalten, ein akkurates Medientagebuch zu führen: Was wurde womit wo wie lange warum gelesen, gehört, gesprochen, geschrieben, gespielt etc. Wiederum sollten die Ereignisse tabellarisch notiert und die Medien mittels der beigelegten Einwegkamera fotografiert werden.

Einen Tag haben wir schließlich der Selbstbeobachtung des Kommunikationsverhaltens zugedacht. Weil wir mit dem Kybernetiker Gordon Pask der Auffassung sind, dass das Gespräch nicht nur der elementarste interaktive Existenzvollzug, sondern gerade auch die Form ist, in der wir die Bedeutung von Begriffen, d. h. unser Verständnis eines Themas tauschen,[4] wollten wir in Erfahrung bringen, mit wem worüber wo Gespräche geführt werden, wenn es darum geht, (etwas) zu verstehen und (in seinem Verständnis) verstanden zu werden.

Gerade auch im Hinblick darauf, dass wir die Bibliothek als Ort der Generierung neuen Wissens (= Verständnisses) angesetzt haben, ist daran zu erinnern, dass die Bedeutung in einem Gespräch nicht eine übermittelte, verschlüsselte Botschaft ist, sondern das, was jede Teilnehmerin daraus macht. ‚Ich spreche, was ich kann; du hörst, was du willst‘.

Nachfolgende Fragen haben wir den Probandinnen vorgelegt: Mit wem hatten Sie ihr letztes informatives Gespräch und worum ging es? Hatten Sie dieses Gespräch von Angesicht zu Angesicht oder haben Sie dafür ein digitales Medium (z. B. Telefon, WhatsApp, Skype) oder auch den Postweg genutzt? Welche nutzen Sie am häufigsten? Worin besteht für Sie die Qualität eines persönlichen Gesprächs? Wo unterhalten Sie sich am liebsten mit Menschen, wenn Sie etwas erfahren möchten? Haben Sie schon einmal in einem Forum nach Informationen gesucht oder selbst Auskunft gegeben? Um welches Thema handelte es sich hierbei zuletzt?

In zwei weiteren Aufgaben ersuchten wir die Teilnehmerinnen um den Besuch einer Bibliothek und informierten sie (qua SMS oder E-Mail) über einen aktuellen niederösterreichregionalen Vorfall, der publizistisch breit berichtet wurde. Hier interessierte uns ob und wenn ja, von wem bzw. über welche Publikation sie davon erfahren hatten. Bezüglich des Bibliotheksbesuchs wollten wir Antworten auf folgende Fragen: Welche Bibliothek war die am nächsten gelegene?

Wie war der Weg von Ihnen zu Hause/von der Arbeit bis in die Bibliothek? Lang oder kurz, einfach oder beschwerlich, mit dem Auto, dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln etc. Wie empfanden Sie die Wegweiser bzw. die Ausschilderung in der Stadt auf dem Weg zur Bibliothek? Hatte die Bibliothek geöffnet? Wie empfanden Sie die Öffnungszeiten? Konnten Sie den Empfang oder den Informationsschalter gut finden und war dieser von einer Person besetzt? Gab es die Möglichkeit, dass Sie selbst in einen Bibliothekskatalog Einsicht nehmen konnten? Welche Mittel standen Ihnen dazu zur Verfügung? Wie fanden Sie sich in der Bibliothek zurecht (z. B. Beschilderung, unübersichtliche Gänge etc.)? Gab es bei Ihrem Besuch eine positive oder negative Überraschung? Beispielsweise dass es überraschend viele Bücher ihres Lieblingsautors/Lieblingsgenres gab oder dass Sie gerne einen Kaffee getrunken hätten, es aber nicht einmal einen Automaten gab … Wie empfanden Sie das Ambiente allgemein in der Bibliothek? Würden Sie nun sagen, dass Sie gerne wiederkommen möchten? Ist Ihnen sonst noch etwas besonders aufgefallen oder gibt es noch etwas, das Sie uns gerne mitteilen würden? Haben Sie Verbesserungsvorschläge?

Den Abschlusstag behielten wir uns für die beiden Aufgaben vor, von denen wir uns einen Einblick in die Imaginationswelt der Probandinnen versprachen, und zwar jenseits des bibliotheksbetrieblichen Paradigmas der effizienten und bequemen Kundenservices: Beschreiben Sie heute bitte ihr ideales Szenario, in dem Sie ein Buch lesen würden (in einem Café, auf der Wiese …). Beschreiben Sie heute bitte einmal, wie Ihre ideale Bibliothek aussehen würde. Wir würden diese Aufgaben nicht aufgenommen haben, glaubten wir die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen in den Raumprogrammen und Serviceangeboten, bzw. zusammengenommen im aktuell vorherrschenden Funktionsparadigma der Öffentlichen Bibliotheken, gut aufgehoben. Unsere zur Prüfung vorgelegte Hypothese nimmt an, dass es hier einen Überschuss an gewünschten Qualitäten gibt, der andernorts, resp. durch andere Institutionen, erfüllt wird.

3 Datenauswertung

3.1 Leseverhalten

Nur 15 % unserer Probandinnen lesen wenigstens täglich in Büchern. Alle Probanden, also auch die jüngsten (Schüler), geben an, früher mehr gelesen zu haben. Es fehle an Zeit, d. h., Lesen ist das, was man tut, wenn man glaubt, freie Zeit zu haben. Ein schwaches Drittel assoziiert Lesen mit einer aufgetragenen Pflicht (Schule, Studium, Ausbildung) oder alternativloser beruflicher Fortbildung. Für nur 15 % ist Lesen ein Zündstoff der Fantasie oder ein Fluchtweg aus der Alltagswirklichkeit. In der expliziten Erinnerung begann die Lesesozialisation knapp mehrheitlich in der Schule, nicht mit den Eltern. Das mag sich heute ändern, ebenso wie der schulische Kanon.

30 % schätzen das physische Artefakt Buch, 7 % ausdrücklich auch die Plätze, die sich über einen Vorrat an Büchern definieren (Bibliotheken, Buchhandlungen). Jene, die die Frage nach dem „persönlichen Verhältnis“ inhaltlich aufgefasst haben, verstehen dieses nicht statisch, sondern dem Wandel ihrer Affektivität und Interessen unterworfen. Unter Umständen derart dynamisiert, dass sogar die einzelne Lektüreeinheit davon erfasst wird: „Bücher auch vor dem Schluss aufgehört – was ich als große Emanzipation empfand, ein Buch nicht fertiglesen zu müssen“.

84 % besitzen Bücher, weil Existenzmittel, zum Nachschlagen, zum wiederholten Lesen, als Memorabilien („alte Kinder- und Jugendbücher“), als Wissenssammlung, die man „mit Stolz betrachtet“. Jedoch auch gegensätzliche Praxis des Verschenkens, weil Abneigung gegenüber „dem bürgerlichen Protzen mit dem Bücherregal“. Differenziert man nach Genres, lesen 54 % überwiegend oder ausschließlich Sachbücher, 46 % Romane, 30 % Biografien, 23 % Fantasy und Science-Fiction und Krimis, 15 % wissenschaftliche Literatur. Zu 45 % borgen sich die Probandinnen die Bücher von Familie, Freunden und Arbeitskolleginnen, 30 % entlehnen die Bücher aus Bibliotheken, 15 % der Leser kommen zu ihren Büchern ausschließlich durch Kauf. Gelesen werden die Bücher von 70 % der Probandinnen überwiegend zu Hause, zu 23 % überwiegend in öffentlichen Verkehrsmitteln, nur vereinzelt auch in Bibliotheken, Kaffeehäusern und am Arbeitsplatz.

Heftchen für die Tagesaufgaben

Auf die Frage „Bevorzugen sie digitales oder analoges Lesen?“ antworten 70 % mit „analog“; dies widerspricht aber eklatant der protokollierten Lesepraxis der Probanden, die eine mehr als umgekehrte Zeitaufteilung zwischen analogen und digitalen Nutzungen zeigt. 70 % haben keinen Bibliotheksausweis, von den Besitzern hat die Hälfte mehrere (eine Person hatte neun!). Eine Bibliothek tatsächlich aufgesucht wird von 7 % mehrmals im Monat, von 15 % einmal im Vierteljahr, von ebenfalls 15 % äußerst selten, von 61 % nie. Zeitungen und Zeitschriften werden von allen gelesen, wenn auch von einem Viertel nur sporadisch. Immerhin 46 % haben eine Tageszeitung abonniert, nur 7 % eine niederösterreichische Wochenzeitschrift. 85 % nutzen regelmäßig Apps, im Schnitt sieben, in der Spitze 21. Unter den insgesamt 44 gezählten wird YouTube von 38 %, Google, Instagram, Facebook und WhatsApp von 30 % mehrmals täglich angewendet.

Leseverhalten

|

Genres |

Leseverhalten I |

|

Sachbücher |

54 % |

|

Romane |

46 % |

|

Biografien |

30 % |

|

Fantasy, Sci-Fi, Krimis |

23 % |

|

wissenschaftliche Literatur |

15 % |

3.2 Medienkonsum

Von den protokollierten Mediennutzungen passierten 79 % (!) digital, wovon wiederum annähernd 80 % mit dem Smartphone. Nicht nur die Anwendung der Social-Media-Plattformen WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, die gesamt 20 % aller Nutzungsepisoden ausmachen, sondern auch das Lesen der Tageszeitungen geschieht mehrheitlich auf dem Mobiltelefon. 12 % aller Aktivitäten werden auf dem Laptop/Tablet ausgeführt, worunter überwiegend die Informationsrecherche in beruflichen Zusammenhängen, aber auch das Lesen von Romanen im Verhältnis fünf zu drei. Ferngesehen (15 %) werden zur Hauptsache Nachrichten- und Informationssendungen, bei Filmen und Serien hat Netflix aber beinahe aufgeschlossen. Möglicherweise aber wurde die Vollzähligkeit bei Fernsehserien durch mangelnde Dokumentation verfehlt.

Ordnet man die Mediennutzungen nach Beweggründen, dann lassen sich ein starkes Viertel (27 %) dem Bedürfnis nach „schneller Information“ und dem Wunsch „Neuigkeiten zu erfahren“ zuschreiben. 21 % folgen dem Motiv nach Unterhaltung, Zeitvertreib und Zerstreuung, wovon wir aber „Musik hören“ (9 %) ebenso ausgenommen haben, wie wir das medien- und handlungsübergreifende „sich vertiefend Informieren“ (4 %) als Interessensbezug ebenso kategorial verselbständigten. 12 % der Medienanwendungen sind Akte der Kommunikation mit Angehörigen, Freunden und Arbeitskolleginnen. Das Recherchieren im beruflichen Zusammenhang schlägt mit 9 % zu Buche. Möglicherweise beobachten wir hier eine der Umstellung auf Homeoffice geschuldete Intensivierung, insofern neue Arbeitsroutinen gefunden werden mussten. Immerhin 4 % aller Medienereignisse entfallen auf die literarische Buchlektüre. Der von uns gewünschten zeitlichen Gewichtung der einzelnen Tätigkeiten sind die Probandinnen leider nur rhapsodisch nachgekommen.

Medienkonsum

|

Nutzungsarten und Beweggründe |

Medienkonsum |

|

nutzen regelmäßig Apps |

85 % |

|

von allen Mediennutzungen sind digital |

79 % |

|

Bedürfnis nach schneller Information |

27 % |

|

Unterhaltung, Zeitvertreib, Zerstreuung |

21 % |

|

Fernsehen |

15 % |

|

Akte der Kommunikation |

12 % |

|

Musik hören |

9 % |

|

literarische Buchlektüre |

4 % |

3.3 Kommunikationsverhalten

Das zuletzt geführte „informative Gespräch“ hatten 50 % mit Familienangehörigen, 24 % mit Berufskolleginnen, 17 % im Zusammenhang von Verbänden und Vereinen und 8 % mit Freunden. Gesprochen wurde zu 50 % über Smartphones, zu 25 % von Angesicht-zu-Angesicht und zu jeweils 8 % über Zoom, Skype und WhatsApp. Die besprochenen Inhalte waren in einem Drittel der Gespräche die Coronasituation, zu jeweils 17 % politische Themen, Arbeitsprojekte und das persönliche Wohlbefinden und zu 8 % das Homeschooling.

Eingedenk der außeralltäglichen Umstände, die eine Kommunikationssituation beeinflussen können – und in unserem Untersuchungszeitraum durch die Pandemie auch massiv beeinflusst haben –, stellen wir den Probanden die Frage nach den „am häufigsten genutzten Wegen der Kommunikation“: 37 % Nennungen erzielt das persönliche Gespräch, 26 % das Mobiltelefon, 21 % WhatsApp, 10 % E-Mail und 5 % Skype. Mit welchen Qualitäten wird diese Bevorzugung des physischen Kontaktes begründet? Die im Vergleich nur ihm eigene „Direktheit“, „Unmittelbarkeit“ und „Ganzheit (Mimik, Körpersprache, Augenkontakt)“ der Interaktion beuge Missverständnissen vor, ermögliche Argumentationsschärfung und Weiterdenken und stifte Zusammengehörigkeit.

Gibt es Lieblingsorte für Unterhaltungen, etwas in Erfahrung zu bringen? Für 33 % ist es das Zuhause, für 22 % das Kaffeehaus, für 11 % die freie Natur. Genannt werden auch das Büro, die Kaffeeküche, das Wirtshaus, die Familientreffen, eine ruhige Umgebung, aber auch das Internet. 66 % der Teilnehmerinnen haben in Internetforen bereits Auskünfte eingeholt bzw. selbst Auskunft gegeben. Auf die Nachfrage des Themas der letztmaligen Auskunft haben wir aber nur eine Antwort erhalten, was darauf schließen lässt, dass die Frequenz derartiger Forumsbesuche gering ist.

3.4 Informationsverhalten

In Form einer Überraschungsaufgabe, bei der wir von den Teilnehmerinnen wissen wollten, wie sie von einem bestimmten Ereignis (Eurofighter-Überflug des Tierparks Weißer Zoo in Kernhof am 15.4.2020), das massenmedial breit berichtet wurde, erfahren hatten, erhoffen wir uns Aufschluss über das alltägliche Informationsverhalten. 25 % wussten überhaupt nicht Bescheid, sondern wurden erst durch unsere Benachrichtigung auf das Geschehen aufmerksam; 12,5 % registrierten zwar die Überschrift der Nachricht, zogen ihre Aufmerksamkeit mangels Interesse aber sofort wieder ab und informierten sich über die Zusammenhänge erst durch unsere Intervention. Der primäre Informationsträger der Informierten war zu 83 % der ORF in seinen diversen Nachrichtenportalen (orf.at, orf.tv, stündliche Radionachrichten), für 12,5 % war es – aufgrund einer aufrechten Followerschaft mit dem Weissen Zoo – Facebook.

Kommunikationsverhalten

|

Arten, Bezüge, Gründe und Wunschorte des informativen Gesprächs |

Kommunikationsverhalten |

|

mit Familienangehörigen |

50 % |

|

mit Berufskolleginnen |

24 % |

|

im Zusammenhang von Verbänden und Vereinen |

17 % |

|

mit Freunden |

8 % |

|

Zuhause |

33 % |

|

Kaffeehaus |

2 % |

|

freie Natur |

11 % |

|

Persönlich |

37 % |

|

via Mobiltelefon |

26 % |

|

via WhatsApp |

21 % |

|

per E-Mail |

10 % |

|

via Skype |

8 % |

Beim Übergang vom passiven Monitoring zur aktiven Informationssuche verließen sich die meisten Probandinnen dann auf die ihnen vertrauten Typen von Informationsträgern: Konsultiert wurde die gewohnheitsmäßige benutzte Informationsquelle bzw. eine Mehrzahl solcher in der üblichen hierarchischen Reihenfolge (z. B. ORF-App, dann Standard-App, dann Instagram-App oder Ecosia.org, dann Kurier.at oder Suche auf der Gemeinde-Homepage, dann ORF.at oder stündliches Hören der Radionachrichten, um auf dem aktuellen Berichtsstand zu bleiben).

3.5 Bibliotheksbesuch

Eine ganze Tagesaufgabe haben wir dem Besuch einer Bibliothek gewidmet. Aufgrund der pandemiebedingten Schließungen war ein Besuch in der Berichtswoche nicht möglich und musste nachgeholt werden. Diese Nachträglichkeit mag ein Grund sein, warum dieser Aufgabe nur knapp die Hälfte der Probanden auch nachgekommen ist; und von diesen überwiegend solche, die ohnehin zumindest sporadisch Bibliotheken aufsuchen. Für immerhin sechs Öffentliche Bibliotheken, darunter fünf niederösterreichische, liegt uns ein Bericht vor.

Ausgewählt wurde mit einer Ausnahme die nächstgelegene (die wörtliche Aufforderung lautete „in eine naheliegende Bibliothek zu gehen“); dort wo nicht die Bibliothek am Wohnort besucht wurde, war der Grund die Suche nach einem spezifischen Literaturkorpus im (berufs-)schulischen Zusammenhang. Für alle war die Bibliothek in wenigen Minuten zu erreichen, jene, die sie erst finden mussten, weil sie den Weg nicht kannten, wurden von fehlenden Wegweisern oder widersprüchlichen Adresshinweisen im Internet jedoch im Stich gelassen. Zu den Öffnungszeiten liegen uns Zahlenwerte nur für zwei Einrichtungen vor: eintägig mit einmal zwei, einmal drei Stunden, für eine andere Bibliothek werden zwei Öffnungstage ohne Anzahl und Lage der Stunden genannt.

Möglicherweise entsprechen die berichteten Öffnungszeiten aber den situationsangepassten Einschränkungen und nicht den ausgeweiteten des jetzt wieder regulären Betriebs. Sie werden mehrheitlich als ausreichend beurteilt, freilich im Horizont einer Erwartung, die mit der Öffentlichen Bibliothek als Ort eines längeren Aufenthalts, einer länger andauernden Aktivität (Lesen, Lernen, Recherchieren, Diskutieren etc.) kaum rechnet. Dazu passt, dass in jeder zweiten niederösterreichischen Bibliothek die Bestandsrecherche in einem Katalog nicht möglich war, eine Unmöglichkeit, die in der anderen Hälfte nicht einmal bemerkt wurde, weil sie „kein Thema“ war („ich habe mich nur umgesehen“).

Die Orientierung in der Bibliothek wurde von 83 % als gut bis sehr gut bewertet, jeweils ein Proband monierte die Enge der Regalgänge und die Uneinheitlichkeit der Regalbeschriftungen. Für immerhin 50 % der Besucher hielt der Aufenthalt in der Bibliothek eine Überraschung parat: Im Positiven genannt wurde „der schöne Ausblick an der Glasfront“, die gute Bestandsauswahl, dass es Kaffee gab sowie die „laufenden Neueinschreibungen“. Ein fehlendes Getränkeangebot und der Mangel an Begegnungsräumen und gemütlichen Sitzgelegenheiten wurden als Negativum vermerkt. In Konsistenz mit den Antwortergebnissen der Frage zur Übersichtlichkeit geben 83 % dem Ambiente eine gute Bewertung.

Von den Studienteilnehmerinnen erbetene Verhaltensprotokolle

Ein guter Prüfstein verbalen Wohlwollens ist seine Befragung auf konkrete Handlungsfolgen: „Würden Sie nun sagen, dass Sie gerne wiederkommen möchten?“ bzw. „Glauben Sie, dass Sie durch den Bibliotheksbesuch diese in Zukunft öfter nutzen werden?“ haben wir den Probandinnen daher im Anschluss als Fragen vorgelegt. Die mit 82 % wuchtige Mehrheit an Verneinungen ist eine klare Bestätigung des Befundes, dass es starke Gründe braucht, das Aufsuchen einer (Öffentlichen) Bibliothek zu motivieren. Negative es nicht zu tun, sind breite und gut zugängliche elektronische Literaturangebote (Datenbanken mit den Aufsätzen aus wissenschaftlichen Zeitschriften, E-Books, Internetportale von Zeitungen) (45 %), der Wunsch, die Bücher zu kaufen, um sie anschließend zu besitzen (18 %), eine mit anderen Beschäftigungen belegte „volle Zeit“, in der für Lesen kein Platz geschaffen werden kann (18 %), die beschwerliche Erreichbarkeit (9 %), schließlich die Literaturversorgung durch andere, nichtöffentliche Bibliotheken (9 %). Die Möglichkeit, durch Leihe von „Zeitschriften und Fachbücher[n]“ den Medienkonsum zu erweitern, wird als Grund für ein Wiederkommen ebenso genannt, wie „ein Buch zu einem bestimmten Thema“ zu suchen. Ein möglicher Grund wäre die extern auferlegte Notwendigkeit „etwas für die Schule recherchieren“ zu müssen. Ein zweites ‚Wenn‘ bedeutet für dieselbe Probandin der Besitz von Führerschein und Auto, weil „momentan ist es für mich … sehr zeitaufwendig mit Öffis oder ähnlichem zu Bibliotheken zu gelangen“.

3.6 Wunschorte

Für 58 % der Probandinnen ist der ideale Ort ein Platz im Zuhause (Bett, Bank, Couch, Balkon, Terrasse, Garten, Badewanne), für 25 % in der außerhäuslichen Natur (Flussufer, Wiese), für 17 % das Kaffeehaus und für 9 % ist das ‚Wo‘ egal: „die Geschichte muss faszinieren“. Gemäßigte Umgebungstemperatur (33 %), ein beigestelltes Getränk (25 %) und Ruhe (17 %) sind die am häufigsten genannten Wunschattribute eines Geschehens, dass sich keiner unserer Probanden als interaktives – in Auseinandersetzung mit Mitlesern – vorstellen will. Die Geneigtheit ein Buch zu lesen, ist überwiegend von einer fundamentalen Entlastung: sei es von anderen Personen („alleine zu Hause“), sei es von andrängenden Aufgaben („nicht abgegoltene berufliche Verpflichtungen“) abhängig.

3.7 Ideale Bibliothek

Da die Fragestellung eine explizite Referenz auf den Typ der Öffentlichen Bibliotheken vermeidet, haben zwei Probanden sie auch im Sinne eines privaten Zugriffs („Internet“) bzw. einer privaten Einrichtung („im Wohnzimmer ein riesiges Regal, nach Themen sortiert, immer gut griffbereit“) verstanden und beantwortet. Dass sie „übersichtlich und geordnet“ ist, hat als geforderte Qualität einer Bibliothek die meisten Nennungen (50 %). Weiters soll sie „groß und geräumig“ (37 %), „ruhig“ (37 %) und „hell“ (37 %) sein. Allesamt Aufenthaltsqualitäten, die in der Beurteilung durch präsumtiv Nutzende den Qualitäten des Medienbestandes „gut sortiert“ (37 %) gleichgehalten werden. Die Bibliothek als „Begegnungsraum“, wo zwischen „Schreibtisch“ und „Fauteuils“, d. h. zwischen „Ruhezonen“ und „Orten zum Gespräch“ (25 %), bequem gewechselt werden kann und man auch auf Leute trifft, „mit denen ich tatsächlich reden möchte“ (12,5 %), ist eine weiteres konzeptionelles Ideal, das die Bibliothek im Gesamten betrifft; punktuelle Wünsche beinhalten eine „Experimentierumgebung für Kinder“ (12,5 %), einen „Garten mit bequemem Mobiliar“ (12,5 %), „Kaffee, Kuchen, Essmöglichkeiten“ (12,5 %) und als allgemeine Servicequalität „freundliches Personal“ (12,5 %).

Leseverhalten II

|

Motivation und Häufigkeit |

Leseverhalten II |

|

Haben früher mehr gelesen |

100 % |

|

Besitzen Bücher |

84 % |

|

Als aufgetragene Pflicht (Schule, Studium, Ausbildung, Beruf) |

33 % |

|

Schätzen das physische Artefakt Buch |

30 % |

|

Lesen täglich in Büchern |

15 % |

|

Fluchtweg aus der Alltagswirklichkeit |

15 % |

4 Mögliche Folgerungen und strategische Optionen: Lesen im Medienwandel

Dass heute immer mehr Erwachsene, aber, wie in unserer Studie artikuliert, auch Jugendliche, die über eine stabile Lesebiografie verfügen, danach den Kontakt zum literarischen Medium Buch vollständig verlieren, darf nicht vorschnell als Lesekrise gedeutet werden. Möglicherweise stehen im aktuellen Medienverbund einige traditionelle Formen des Lesens vor allem deswegen auf dem Spiel, weil sich das Leseverhalten, die Leseorte, Leserituale und die entsprechenden Bewertungsmuster verändern, ohne dass das Lesen selbst in die Krise gerät. Von den in unserer Studie Befragten wird häufig die unentwegte Zerstreuung durch einen von digitalen Medien geprägten Alltag für die Entfremdung vom Medium Buch verantwortlich gemacht. Interessant ist aber nicht nur diese Diagnose, sondern die von den Befragten artikulierte Erwartungshaltung an das Buch. Die Vorstellung, dass es sich beim Buch um ein eskapistisches Medium handelt, das von der alltäglichen Hektik zu flüchten erlaubt, antwortet paradoxerweise auf die beklagte digitale Zerstreuung mit der Sehnsucht nach buchförmiger Zerstreuung. Das Buch wird letztlich als buchförmige Ablenkung von der alltäglichen digitalen Ablenkung verstanden. Etliche der Befragten kommen zu dem Schluss, dass sie nicht mehr lesen, weil sie überbucht sind. Und das im doppelten Sinne des Wortes: Einerseits fehlt ihnen aufgrund ihres termingesättigten Lebensalltags die Zeit für die Lektüre; andererseits falle es ihnen aufgrund der unüberschaubaren Bücherproduktion immer schwerer zu entscheiden, welches Buch die Lektüre überhaupt lohnt. Das große Angebot an Literatur („herrscht das Gegenteil von Mangel“) verhindere letztlich, dass diese auch gelesen werde („In eine Bibliothek zu gehen und mich mit der Fülle der ungelesenen Bücher zu konfrontieren scheint mir da fast abwegig“).

Vielleicht tut sich hier eine Chance für Öffentliche Bibliotheken auf, in den Relevanzkreis der nach wie vor Lesefreudigen zu gelangen: Dass ein bestimmtes Buch zu einem bestimmten Leser findet, muss als sehr unwahrscheinlich taxiert werden. Für solche Begegnungen ist nicht die individuelle Neigung eines Lesers oder einer Leserin entscheidend, sondern eine komplexe Infrastruktur, die die Chance zur Begegnung mit einem Buch größer oder geringer macht, die Neigung zur Lektüre eines Buches mindert oder verstärkt. Wenn die Vervielfältigung der Orientierungshilfen und Gütenachweise, über die der Literaturbetrieb verfügt (Bestsellerlisten, Buchpreise, Literaturkritik etc.) die Unsicherheit der Leser eher steigert als reduziert und auch das Ensemble an pädagogischen Institutionen nicht mehr so auf das Buch hinweist, wie das früher der Fall war (weil in der Schule das Buch keine zentrale Rolle mehr spielt, sondern nur noch das Arbeitsblatt, weil mit der Bologna-Reform an den Universitäten die Notwendigkeit oder vielleicht auch die Möglichkeit, Bücher zu lesen, zurückgegangen ist), dann können vielleicht Bibliothekarinnen hier einspringen, weil sie die Hintergründe, Motivationen und Haltungen, die Literatur auch heute zu vielfach gelesener Literatur machen, kennen, dann können Bibliotheken Orte sein, die man aufsuchen kann, nicht zuletzt um dort auf Gleichgesinnte zu treffen, mit denen man sich über seine Themen austauschen kann.

5 Paradoxien des Digitalen

Wenn wir abschließend unsere Befunde an die beiden eingangs gestellten Fragen herantragen, dann fallen die Antworten durchaus paradox aus, eine Paradoxie, auf die sich jedes strategische Nachdenken über bibliothekarische Programmentwicklung einstellen muss. Einerseits bedienen sich unsere Probandinnen überwiegend – freilich nach Generationen verschieden – digitaler Mittel, wenn sie lesen, sich zu informieren suchen oder mit anderen sprechen wollen. Doch nicht immer ist es überlegte Präferenz, der hier nachgelebt wird, häufig wird eine bestimmte Verkehrs- oder Austauschform situativ als so dominant und unausweichlich eingeschätzt, dass man sich ihr aus Bequemlichkeitsgründen besser anpasst. Und Bequemlichkeit sticht bekanntlich jedes Optimum eines konkurrierenden Kriteriums, sodass zum Beispiel eine bequem erreichbare Publikation auch dann genommen wird, wenn sie einer mit mehr Aufwand zu besorgenden an Informationswert unterlegen ist.

So sehr die gesteigerte Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Informationsquellen auch geschätzt werden (wobei die Erwartungen den Realitäten häufig weit davonlaufen und enttäuscht werden müssen), so überfordernd erlebt man die damit einhergehende Unübersichtlichkeit und Orientierungslosigkeit in einer aufdringlichen (gerade auch algorithmisch sich aufdrängenden) medialen Überfülle. Um als hilfreich wahrgenommen werden zu können, müssten sich die Bibliothekarinnen in Gemeinschaft mit jenen begeben, die aus sich heraustreten möchten und das Gespräch suchen. Auch den physischen Ort Bibliothek befällt in der Wunschimagination eine Gespaltenheit zwischen Ablenkung von privater Zerstreuung und domestizierter Öffentlichkeit. Einerseits möchte man vor allem zum Lernen oder auch zum Besprechen des Gelernten den privaten Ablenkungen, die das Studium unterbrechen, entkommen, und glaubt dieses am besten unter den aufmerksamen Blicken der Anderen erreichen zu können, andererseits soll dieser Raum einem nicht zu viel an öffentlichem Verhalten abverlangen und den Rückzug in die eigene Intimität weiterhin zulassen.

6 Vom Befund zur Strategie

Die aus den Cultural Probes erhobenen Befunde haben wir anschließend zuerst mit Expertinnen diskutiert und danach in den bibliothekspolitischen Aushandlungsprozess mit allen an der Gestaltung des niederösterreichischen Bibliothekswesens Beteiligten (vor allem der politischen Ressortleitung und den Vertretern der verbandlichen Bibliotheksfachstellen: komm.bib – Fachstelle für kommunale Bibliotheken, Bibliotheksfachstelle der Diözese St. Pölten, Kirchliches Bibliothekswerk der Erzdiözese Wien) eingebracht. Dass wir „Digitalität“ als strategische Hauptherausforderung und bereichsübergreifenden Schwerpunkt der Optionenfindung etablieren konnten, gerade auch gegenüber einer bei manchen Bibliothekarinnen noch anzutreffenden ängstlichen Abwehrhaltung gegenüber digitalen Medienangeboten, hat einen Überzeugungsgrund auch in der präsentierten Datenempirie alltagswirklicher Sachverhalte. Ebenso, dass dem Zuspruch des Angebots durch die nachwachsenden Generationen (Jugendliche und junge Erwachsene), einer von etlichen Bibliothekarinnen schon lange als hoffnungslos abgeschriebenen Gruppe, besondere Bedeutung beizumessen ist. Die oben dargelegte Paradoxie: sich von der als Ablenkung empfundenen Anhänglichkeit an Social Media durch vorwiegend partizipative und analoge Aktivitäten ablenken, die besonders von Jugendlichen gelebt wird, kann nicht einseitig aufgelöst werden. Und keinesfalls so, dass man sich die Bibliothek nostalgisch als Refugium digital nicht angekränkelter Bücherwürmer imaginiert. Weil mit der erhobenen Anzahl und Dauer der Mediennutzungen der nicht zu entkräftende Nachweis vorliegt, welch zentraler Lebensinhalt Soziale Medien geworden sind, ebenso nachdrücklich aber von den Probandinnen auch der Wunsch nach Orten der Begegnung außerhalb des eigenen Zuhauses und außerhalb der Schule ausgesprochen wurde, ist beidem Rechnung zu tragen. Obgleich sowohl die Gründe Cultural Probes einzusetzen als auch die von uns aus den Auswertungen gezogenen Schlüsse von allen in den Strategieprozess Einbezogenen eingesehen wurden, darf zweierlei nicht übersehen werden: Erstens, weder gibt die Politik, die nicht nur Auftraggeber, sondern vor allem Entscheidungsinstanz ist, ihre ideologische Voreingenommenheit zur Gänze auf noch auch die Bibliothekarinnen die Verfolgung ihrer Eigeninteressen. Und zweitens ist der Benutzerstandpunkt ein zwar überragend wichtiger, aber nicht der ausschließliche bei einer Strategieentwicklung zu berücksichtigende Aspekt. Gerade deswegen war es unser advokatorisches Anliegen, mit den Cultural Probes die Wünsche aller Niederösterreicher zur deutlich vernehmbaren Sprache zu bringen.

About the author

Achim Doppler

Literaturverzeichnis

Gaver, Bill; Dunne, Tony; Pacenti, Elena (1999): Design: Cultural probes. In: interactions, 6, (1), 21–29. DOI:10.1145/291224.291235.10.1145/291224.291235Suche in Google Scholar

Lankes, Richard Davis (2017): Erwarten Sie mehr! Verlangen Sie bessere Bibliotheken für eine komplexer gewordene Welt: Berlin: Simon Verlag für Bibliothekswesen.Suche in Google Scholar

Stalder, Felix (2017): Kultur der Digitalität. 3. Aufl. Berlin: Suhrkamp Verlag.Suche in Google Scholar

Pask, Gordon (1980): Developments in Conversation Theory: Actual and Potential Applications. International Congress on Applied Systems Research and Cybernetics, Acapulco.Suche in Google Scholar

© 2023 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von De Gruyter.

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Artikel in diesem Heft

- Titelseiten

- Nachruf

- Der große Klare aus dem Norden

- Call for Papers

- Call for Papers

- Themenschwerpunkt: Offenheit in Bibliotheken

- Editorial: Offenheit in Bibliotheken

- Thesauri – a Toolbox for Information Retrieval

- Digitale Sammlungen als offene Daten für die Forschung

- Linked Open Data. Zukunftsweisende Strategien

- Nutzungsmessung von Präsenzzeitschriften mittels Sensoren

- Online-Ausstellungen. Bedeutung, Herausforderungen und Potenziale für Literaturarchive und Nachlassinstitutionen

- Auf gut Klick! Über die Do’s and Dont’s der virtuellen Wissens- und Kulturvermittlung

- E-Day: Die Bibliothek setzt mit einem Event auf Offenheit

- Immersive 360°-Lernressourcen als Werkzeuge in der protoberuflichen Bildung

- Ein Rummelplatz für Entdeckungen. Mit Zukunftswerkstätten, Fokusgruppen und Moodboards erfindet sich die Zentralbibliothek Hannover neu

- Strategieentwicklung mittels „Cultural Probes“

- Das BiblioWeekend – Eine nationale Kampagne für Bibliotheken in der Schweiz

- Komplexe räumliche Systeme: Bibliotheksräume im digitalen Zeitalter

- Sustainable Development in Danish Public Libraries

- Kunst in/aus Bibliotheken – Kreative Nutzung von digitalen Bibliotheken

- Empowerment durch Offenheit: (Netzwerk) Tutorials in Bibliotheken

- Von Open Educational Resources zu Open Educational Practices: der community-geleitete OER-Ansatz der ZHAW Hochschulbibliothek

- Open for Library-Faculty Collaboration: A Liaison Librarian Use Case at the University Library of Freie Universität Berlin

- Open Access Monitoring: Verzerrende Datenquellen und unbeabsichtigte Leerstellen – eine explorative Studie

- Herausgeberschaft und Verantwortung: Über die Un-/Abhängigkeit wissenschaftlicher Fachzeitschriften

- Von der Strategie bis zur Evaluation – Die Brandenburger Open-Access-Strategie und die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg als Landesinitiative

- Rezensionen

- Rainer Kuhlen, Dirk Lewandowski, Wolfgang Semar, Christa Wormser-Hacker (Hrsg.): Grundlagen der Informationswissenschaft, 7., völlig neu gefasste Ausgabe, Berlin: De Gruyter, 2023, gebundene Ausgabe: 958 S., ISBN-10: 311076895X, ISBN-13: 978-3110768954, € 220,00

- Ellyssa Kroski (Ed.): 25 ready-to-use sustainable living programs for libraries, Chicago: ALA Editions, 2022, ISBN 9780838936498, $59.99

- Veronica Arellano Douglas and Joanna Gadsby (Eds.): Deconstructing Service in Libraries. Intersections of Identities and Expectations. Sacramento, CA: Litwin Books, 2020. 404 S., Paperback, ISBN: 978-1634000604, $22.75.

- Judith Mavodza: Navigating and Managing an Academic Library. Best Practices from the Arabian Gulf Region. (Current Topics in Library and Information Practice), Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2022, ISBN 978-3-11-074008-0, € 92,95

- Kednik, Manfred (Hrsg.) unter Mitarbeit von Annemarie Kaindl: Martin Willibald Schrettinger (1772–1851). Vom eigenwilligen Mönch zum leidenschaftlichen Bibliothekar. Festschrift zum 250. Geburtstag (Neumarkter Historische Beiträge: 17). Neumarkt: Historischer Verein für Neumarkt in der Oberpfalz, 2022. 274 S. Abb., fest gebunden. ISBN 978-3-9811330-9-7, € 15,00

Artikel in diesem Heft

- Titelseiten

- Nachruf

- Der große Klare aus dem Norden

- Call for Papers

- Call for Papers

- Themenschwerpunkt: Offenheit in Bibliotheken

- Editorial: Offenheit in Bibliotheken

- Thesauri – a Toolbox for Information Retrieval

- Digitale Sammlungen als offene Daten für die Forschung

- Linked Open Data. Zukunftsweisende Strategien

- Nutzungsmessung von Präsenzzeitschriften mittels Sensoren

- Online-Ausstellungen. Bedeutung, Herausforderungen und Potenziale für Literaturarchive und Nachlassinstitutionen

- Auf gut Klick! Über die Do’s and Dont’s der virtuellen Wissens- und Kulturvermittlung

- E-Day: Die Bibliothek setzt mit einem Event auf Offenheit

- Immersive 360°-Lernressourcen als Werkzeuge in der protoberuflichen Bildung

- Ein Rummelplatz für Entdeckungen. Mit Zukunftswerkstätten, Fokusgruppen und Moodboards erfindet sich die Zentralbibliothek Hannover neu

- Strategieentwicklung mittels „Cultural Probes“

- Das BiblioWeekend – Eine nationale Kampagne für Bibliotheken in der Schweiz

- Komplexe räumliche Systeme: Bibliotheksräume im digitalen Zeitalter

- Sustainable Development in Danish Public Libraries

- Kunst in/aus Bibliotheken – Kreative Nutzung von digitalen Bibliotheken

- Empowerment durch Offenheit: (Netzwerk) Tutorials in Bibliotheken

- Von Open Educational Resources zu Open Educational Practices: der community-geleitete OER-Ansatz der ZHAW Hochschulbibliothek

- Open for Library-Faculty Collaboration: A Liaison Librarian Use Case at the University Library of Freie Universität Berlin

- Open Access Monitoring: Verzerrende Datenquellen und unbeabsichtigte Leerstellen – eine explorative Studie

- Herausgeberschaft und Verantwortung: Über die Un-/Abhängigkeit wissenschaftlicher Fachzeitschriften

- Von der Strategie bis zur Evaluation – Die Brandenburger Open-Access-Strategie und die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg als Landesinitiative

- Rezensionen

- Rainer Kuhlen, Dirk Lewandowski, Wolfgang Semar, Christa Wormser-Hacker (Hrsg.): Grundlagen der Informationswissenschaft, 7., völlig neu gefasste Ausgabe, Berlin: De Gruyter, 2023, gebundene Ausgabe: 958 S., ISBN-10: 311076895X, ISBN-13: 978-3110768954, € 220,00

- Ellyssa Kroski (Ed.): 25 ready-to-use sustainable living programs for libraries, Chicago: ALA Editions, 2022, ISBN 9780838936498, $59.99

- Veronica Arellano Douglas and Joanna Gadsby (Eds.): Deconstructing Service in Libraries. Intersections of Identities and Expectations. Sacramento, CA: Litwin Books, 2020. 404 S., Paperback, ISBN: 978-1634000604, $22.75.

- Judith Mavodza: Navigating and Managing an Academic Library. Best Practices from the Arabian Gulf Region. (Current Topics in Library and Information Practice), Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2022, ISBN 978-3-11-074008-0, € 92,95

- Kednik, Manfred (Hrsg.) unter Mitarbeit von Annemarie Kaindl: Martin Willibald Schrettinger (1772–1851). Vom eigenwilligen Mönch zum leidenschaftlichen Bibliothekar. Festschrift zum 250. Geburtstag (Neumarkter Historische Beiträge: 17). Neumarkt: Historischer Verein für Neumarkt in der Oberpfalz, 2022. 274 S. Abb., fest gebunden. ISBN 978-3-9811330-9-7, € 15,00