Zusammenfassung

Tutorials werden als ein wesentliches Element der Vermittlungsarbeit betrachtet. Sie haben zum Ziel, die Informationskompetenz der Nutzer*innen zu fördern und sie in die Lage zu versetzen, sich Inhalte anhand hochwertiger audiovisueller Quellen selbstständig anzueignen. Zu diesem Zweck unterstützt das Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“ interessierte Personen und Institutionen dabei, auch mit begrenzten Ressourcen ansprechende Tutorials zu erstellen. Das Konzept der Offenheit kann als roter Faden gesehen werden, der sich durch die verschiedenen Ebenen zieht, die in diesem Artikel beleuchtet werden: die emanzipatorische Rolle von Tutorials an sich, die konkrete Arbeit im Netzwerk sowie organisatorische und technische Aspekte.

Abstract

Tutorials are considered as an essential element of teaching and learning. Their aim is to promote information literacy of users and to enable them to acquire content independently using high-quality audio-visual sources. To this end, the network “Tutorials in Libraries” supports interested individuals and institutions in creating appealing tutorials even with limited resources. The concept of openness can be seen as a common thread running through the different levels highlighted in this article: the emancipatory role of tutorials per se, the practical work in the network as well as organisational and technical aspects.

1 Einleitung

Mitarbeiter*innen in Bibliotheken, die mit der Tutorialerstellung befasst sind, durch ein unterstützendes Netzwerk zu „empowern“,[1] ist die große und übergreifende Vision derjenigen, die sich im Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“ 2021 zusammengeschlossen haben. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist Offenheit: Teilnehmer*innen sind bereit, ihr Wissen und ihre Ressourcen mit anderen zu teilen – sie werden zu „Teilgebenden“.[2]

Auf technischer Seite werden Plattformen benötigt, die diese Offenheit unterstützen und idealerweise selbst offen sind. Um zu erläutern, wie die Weitergabe von Wissen funktioniert, werden im ersten Teil des Artikels zunächst zentrale Begriffe sowie mögliche Formen von Tutorials und deren Merkmale und Vorteile beschrieben. Im zweiten Teil werden das Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“ und zentrale Erkenntnisse der gemeinsamen Arbeit vorgestellt.

Ziel des Artikels ist, die verschiedenen Arten von Emanzipation durch Tutorials und die bibliotheksübergreifende Vernetzung aufzuzeigen. Diese zeigt sich nicht nur für Nutzer*innen, die sich flexibel dann weiterbilden können, wenn es ihre Zeit erlaubt bzw. der Bedarf da ist. Sie zeigt sich auch für Ersteller*innen, die diesem Bedarf mithilfe des Netzwerks eher begegnen können, denn die wenigsten Bibliotheken verfügen derzeit über ausreichende Ressourcen und Know-how, um aus eigener Kraft Tutorials in hoher Qualität zu produzieren. Das Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“ ermöglicht zu diesem Zweck den Wissenstransfer auf inhaltlicher, praktischer und struktureller Ebene.

Eingegangen wird darüber hinaus auch auf die Grenzen der Offenheit. Sowohl technische Hürden von Lernplattformen als auch personelle Grenzen in der Netzwerk-Kommunikation werden besprochen.

2 Begriffsklärungen

Vor der Vorstellung unterschiedlicher Arten von Tutorials und der Arbeit des Netzwerks werden Grundlagenbegriffe des vorliegenden Beitrags geklärt. Dazu wird auf „Empowerment“, „Offenheit“, „Tutorials“ und „Netzwerk“ kurz näher eingegangen.

2.1 Empowerment

Der Begriff des Empowerments, ursprünglich geprägt durch die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und später u. a. aufgegriffen im Rahmen der gemeindeorientierten Sozialen Arbeit und der Managementforschung, wird heute je nach politischem Kontext oder disziplinspezifischem Zugang unterschiedlich definiert.[3]

Im Rahmen dieses Artikels soll Empowerment deshalb generalisiert verstanden werden als Maßnahmen und Strategien, die auf eine Erhöhung des Grades der Autonomie von Menschen oder Gemeinschaften zielen. Die Bezüge des Netzwerks zu dieser weitgefassten konzeptuellen Einordnung von Empowerment sind dabei auf zwei unterschiedlichen Ebenen angesiedelt.

Naheliegend ist die erste Betrachtungsebene, auf der die Lernenden durch die Bereitstellung von Tutorials Empowerment im Lernen erfahren sollen: Das Angebot an Tutorials soll den Lernenden ermöglichen, Wissensressourcen frei zu wählen und autodidaktisch, selbstbestimmt, zeit- und ortsunabhängig in einer selbst gewählten Geschwindigkeit zu lernen.

Auf einer weiteren Ebene dient das Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“ jedoch vor allem auch dem Empowerment seiner Mitglieder, den Beschäftigten in Bibliotheken. Häufig fühlen sich z. B. Informationskompetenz-Akteur*innen ohnmächtig vor der Herausforderung, Tutorials zu erstellen. Sie profitieren davon, dass Akteur*innen anderer Einrichtungen von ihren Erfahrungen berichten, ihr Wissen teilen und Lösungswege aufzeigen. Herausforderungen, welche in einer Einrichtung aus eigener Kraft nicht zu lösen wären, können durch die Unterstützung der Gemeinschaft teilweise ausgeglichen werden. Konkret können beispielsweise technische oder didaktische Ideen sowie praktikable Workflows kennengelernt und übernommen werden. Auch das Peer-Reviewen von Tutorial-Entwürfen kann als ein Werkzeug des einrichtungsübergreifenden Empowerments betrachtet werden.

In diesem Sinne unterstützt das Netzwerk wesentliche Voraussetzungen für das strukturelle Empowerment von Beschäftigten wie sie Rosabeth Moss Kanter[4] vorsieht, nämlich:

Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen (durch vertrauensvolle Kommunikation, Zusprache, Ermunterung, Motivation),

Zugang zu relevanten Wissensressourcen (Live-Veranstaltungen, Bereitstellung einer Wissensbasis),

Zugang zu Unterstützungsangeboten (z. B. Peer Reviews/Feedback/Beratung durch Kollegen, Aufbau von persönlichen Netzwerken),

Zugang zu adäquaten Ressourcen (Aufzeigen freier Software, geeigneter Hardware).

Diese notwendigen Voraussetzungen für das Empowerment der Netzwerkmitglieder werden ermöglicht durch eine Kultur von Informalität und grundsätzlichem Vertrauen sowie vor allem die Bereitstellung der Kommunikationsstrukturen, wie sie in den vier Säulen des Netzwerk Tutorials zum Ausdruck kommen (vgl. Abschnitt 4.2).

2.2 Offenheit

Das folgende Zitat bringt das Verständnis von Offenheit in diesem Beitrag gut auf den Punkt: „In short, openness here primarily means participation and inclusiveness“.[5] Der Fokus von Offenheit liegt auf einer möglichst niedrigschwelligen Zugänglichkeit im Lern- und Austauschprozess. Offenheit basiert dabei auf einem Konzept im Sinne einer höheren Ordnung. Schlagwein et. al. entwickeln in ihrem Artikel ein Rahmenmodell, das offene Ressourcen, offene Prozesse und öffnende Wirkungen umfasst. Die Grundidee ist Empowerment von Nutzer*innen und Ersteller*innen durch Offenheit und Vernetzung.

2.3 Tutorials

Vereinfacht ausgedrückt können Tutorials als digitale Anleitungen jeglicher Art verstanden werden, ohne Einschränkungen hinsichtlich Thema, Medienform oder Zielgruppe.[6] Mit Tutorials hat sich in den letzten Jahren ein neues Vermittlungsformat mit eigenen Regeln und Standards etabliert, das sich bislang jedoch einer klaren und allgemein anerkannten Definition entzieht. Es ist bereits jetzt absehbar, dass aktuelle Definitionen nur temporären Bestand haben werden, wie z. B. die der viel zitierten Wikipedia.[7] Neuere und zukünftige technische Entwicklungen sind dort noch nicht berücksichtigt und es ist davon auszugehen, dass z. B. Virtual und Augmented Reality die Vermittlung nachhaltig verändern werden.

Ein Tutorial wird im Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“ als Selbstlernmaterial verstanden, das orts- und zeitunabhängig genutzt werden kann, also unabhängig von synchronen „Live“-Formaten wie Beratungen, Schulungen und Workshops. Tutorials sollen am Point of Need der Interessierten zur Verfügung stehen und entsprechend den eigenen Lerngewohnheiten genutzt werden können.

Um Tutorials von Büchern, klassischen Bedienungsanleitungen, PDFs mit reinen Text-/Bildkombinationen oder auch Präsenzformaten abzugrenzen, sind folgende Merkmale von zentraler Bedeutung: Tutorials sind digital, asynchron und sind unabhängig voneinander nutzbar. Sie enthalten Medien wie Ton und/oder Video oder verfügen über interaktive Elemente, die einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Print-/PDF-Medien aufweisen. Beispielsweise kann ein Lernvideo Abläufe besser vermitteln als eine Darstellung nur mit Fotos und erläuterndem Text. Ein Tutorial als Lernmodul kann Interaktivität in Form von Selbsttests bieten.

2.4 Netzwerk

Johannes Weyer definiert den Begriff des (sozialen) Netzwerks wie folgt:

„Unter einem sozialen Netzwerk soll daher eine eigenständige Form der Koordination von Interaktionen verstanden werden, deren Kern die vertrauensvolle Kooperation autonomer, aber interdependenter (wechselseitig voneinander abhängiger) Akteure ist, die für einen begrenzten Zeitraum zusammenarbeiten und dabei auf die Interessen des jeweiligen Partners Rücksicht nehmen, weil sie auf diese Weise ihre partikularen Ziele besser realisieren können als durch nicht koordiniertes Handeln. Eine derartige Bündelung von Ressourcen ermöglicht Lernprozesse und damit die Durchführung innovativer Projekte, deren Risiko für jeden Partner allein zu groß wäre.“[8]

Ausgehend von dieser Definition wurde das Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“ von Anfang an als Austauschplattform gegründet. Die Mitglieder sind autonom und an ihren jeweiligen Institutionen oder anderweitig – zum Beispiel in einer freiberuflichen Tätigkeit – verortet. Sie verbindet lediglich das Interesse an der Vermittlung von Inhalten in Form von Tutorials. Jede interessierte Person kann sich einbringen und Wissen und Fragen weitergeben. Durch die Bündelung von Ressourcen können im Idealfall (bessere) Tutorials produziert werden, ohne dass für jede einzelne Bibliothek Kosten für externe Fortbildungsangebote entstehen. Die Mitglieder des Netzwerks verstehen dies als eine Form von Empowerment.

3 Fokus Tutorials

In diesem Abschnitt geht es um die Rolle von Tutorials für die Lernenden. Tutorials ermöglichen in vielerlei Hinsicht ihr Empowerment im Lernprozess. Es gibt eine Vielzahl von Formen und eine Fülle von Angeboten, die oft über die eigene Bildungseinrichtung hinausgehen.

3.1 Empowerment der Lernenden durch Entgrenzung

Tutorials entgrenzen die Vermittlung von Inhalten.[9] Ihre Loslösung von Zeit und Ort wurde bereits erwähnt: Der Zwang, zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem physischen Vortragsraum zu sein, entfällt. Auch die Zeit für die Anreise kann eingespart werden.

Tutorials erlauben es auch, im eigenen Tempo, orientiert an den eigenen Bedürfnissen, zu lernen. Wenn etwas nicht verstanden wurde oder man kurz unkonzentriert war, können Tutorials zurückgespult oder erneut angesehen werden. Ein Tutorial kann angehalten werden, um in Ruhe über einen Aspekt nachzudenken, was auch das Memorieren der Lerninhalte erheblich fördert. Es können in dieser Pausenzeit Notizen angefertigt werden, ohne die Befürchtung, etwas zu verpassen. Auch der umgekehrte Weg ist denkbar: Wenn Inhalte bereits bekannt sind, können Teile übersprungen oder vorgespult werden. Ist das Sprechtempo eines Tutorials einschläfernd, kann die Abspielgeschwindigkeit erhöht werden, so dass die Konzentration beim Zusehen ggf. verbessert wird.

Viele Video-Plattformen wie z. B. YouTube bieten auch Übersetzungen oder Untertitel an, so dass auch die Sprachbarriere gemildert werden kann. Dies ist nicht nur für ausländische Nutzer*innen eine Hilfe, sondern auch für Menschen mit Behinderungen. Tutorials haben also grundsätzlich auch einen inklusiven Charakter, der durch eine barrierearme Gestaltung noch verstärkt werden kann. Tutorials sorgen also durch ihren Ressourcencharakter für ein erhebliches „Upgrade“ der Aneignungspraktiken der Lernenden.

3.1.1 Angebotsvielfalt

Der Freiheitsgrad des selbstbestimmten Lernens mit Tutorials beinhaltet noch einen weiteren wichtigen Aspekt: Es ist nicht nur egal, wo sich die Lernenden gerade befinden, auch die Wahl des Lernmaterials ist frei. Welchen (Lern-)Ort sie via Internet aufsuchen, für welches Lernangebot sie sich entscheiden und wessen Wissen sie sich aneignen möchten, ist ebenso frei wählbar: Schüler*innen könnten entscheiden, ob sie sich auf die Erklärungen ihrer eigenen Lehrperson und die auf dieser Basis erstellten Notizen verlassen oder ob sie sich den Lernstoff stattdessen aus einer alternativen Quelle wie z. B. von dem im Kontext Mathematik bekannten Lehrerschmidt[10] beibringen lassen möchten. Studierende könnten entscheiden, ob sie sich ein Thema von lokalen Dozent*innen oder gleich von einem/einer Nobelpreisträger*in einer Eliteuniversität erklären lassen oder ob sie sich den Zotero-Kurs einer fremden Hochschulbibliothek betrachten, weil dieser besonders viele Likes und lobende Kommentare bekommen hat.

3.1.2 Flexibilität

Die Vorteile von Tutorials liegen aber nicht nur bei den Lernenden, sondern auch bei den Einrichtungen. Schulungen und Führungen in Präsenz können reduziert, teilweise sogar ganz ersetzt werden. Einige Tutorials können auch von anderen Einrichtungen übernommen werden, es muss nicht alles neu produziert werden, wie im Fall des bereits erwähnten Zotero-Kurses. Dieser kann einfach an der geeigneten Stelle verlinkt oder in einer Playlist bereitgestellt werden. Eventuell fehlende Ausstattung oder geringe personelle und zeitliche Ressourcen können so kompensiert werden. Externe Tutorials können aber auch als Inspirationsquelle für eigene Produktionen dienen. Eine gute Anlaufstelle sind zum Beispiel die YouTube-Kanäle der Bibliotheken, welche im Wiki des Netzwerks aufgelistet sind.[11]

3.2 Formen von Tutorials

Tutorials können in vielen verschiedenen medialen Formen vorliegen. Die populärsten und im Bibliothekskontext am häufigsten verwendeten Typen sollen hier nun kurz vorgestellt werden.

3.2.1 Podcasts[12]

Wird ein bereits vorhandener Erklärungstext didaktisch, sprachlich und technisch so aufbereitet, dass er als gesprochener Text als Podcast-Serie bereitgestellt werden kann, so handelt es sich nach unserem Verständnis und nach Abschluss dieser medialen Transformation um ein „Tutorial“. Interessierte Nutzer*innen könnten sich zum Beispiel beim Joggen via Kopfhörer über die ethischen Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens informieren – ein klarer Vorteil gegenüber dem reinen Text. Zudem bietet der Einsatz der Stimme durch Betonung, Pausen und Modulation ein größeres didaktisches Potenzial zur Vermittlung der Inhalte.

3.2.2 Videotutorials mit Speaker*in und Präsentation

Dieses Tutorialformat basiert auf dem Einsatz von Audio und Video und stellt die Vermittlung von Inhalten im Rahmen einer visuellen Präsentation in den Vordergrund. Neben der Präsentation ist die vortragende Person in der Regel nur klein (Kopf bis Schulter) zu sehen, so dass die Präsentation durch den Einsatz von Gestik und Mimik fast so lebendig wie vor Ort gestaltet werden kann.

3.2.3 Screencasts[13] von Suchsystemen, Datenbanken und weiteren Tools

Die Aufzeichnung von Bildschirminhalten als Screencast ist im Bibliothekskontext ein sehr häufiges Anwendungsszenario. Viele Inhalte, die im Bereich Informationskompetenz vermittelt werden, widmen sich der Bedienung von Such- und Literaturverwaltungssystemen. Ein Screencast mit gleichzeitiger Audioerklärung ermöglicht es, Prozesse Schritt für Schritt darzustellen und zu visualisieren. Die Nutzer*innen des Videos können je nach Vorwissen und Interesse gezielt vor- und zurückspringen oder das Video z. B. bei YouTube mit doppelter Geschwindigkeit abspielen.

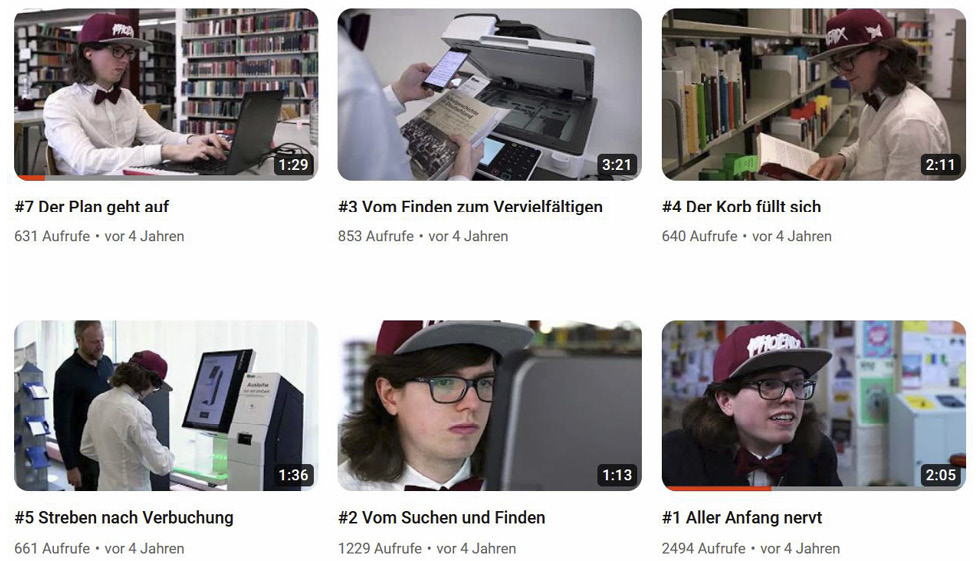

3.2.4 Kurzfilme mit Moderator*innen oder Schauspieler*innen

Die Hausarbeit (UB Bielefeld, 2018)

Häufig bieten Bibliotheken Einführungsvideos auf YouTube an, in denen die Bibliothek und ihre Dienstleistungen kurz vorgestellt werden. Dazu wird mit Videokameras in der Bibliothek gefilmt und per Audio kommentiert. Zum Teil sind auch die Moderator*innen im Video zu sehen, während sie die Benutzung erklären. Manchmal haben die Videos auch eine Story, die bestimmte Nutzungsszenarien vorstellt, wie zum Beispiel die YouTube-Serie „Die Hausarbeit“ der UB Bielefeld.[14] Hier kommen dann auch Schauspieler*innen zum Einsatz.

3.2.5 Animationsvideos und Legetechnikvideos

Einige Bibliothekstutorials nutzen statt Screencasts oder Realaufnahmen die Möglichkeiten von Animationstools wie Powtoon oder IClone, um Inhalte im Rahmen eines Videotutorials durch Storytelling und animierte Charaktere zu vermitteln. Ein Beispiel hierfür sind die Videos der Bibliothek Wirtschaft & Management der TU Berlin.[15] Auch die Legetechnik nach LeFever[16] als Sonderform der Animation kommt in Erklärvideos häufiger zum Einsatz.

3.2.6 360° Rundgänge – interaktiv und multimedial

Zur Präsentation der Bibliotheksräume und zur Erläuterung von ortsgebundenen Services wie Selbstverbuchungsplätzen, Vormerkregalen, Theken etc. werden in Bibliotheken immer häufiger 360°-Rundgänge eingesetzt. Den Nutzer*innen wird so ermöglicht, sich in den Rundumfotos oder Videos umzusehen und so eine räumliche Orientierung herzustellen. Die einzelnen Stationen sind über Hotspots verlinkt und ermöglichen so eine explorative Erkundung der Räumlichkeiten. Darüber hinaus können weitere ergänzende Medien wie Video und Audio innerhalb des Rundgangs angeboten werden – wie z. B. in der UB Magdeburg umgesetzt[17] – und auch Interaktionen wie z. B. Quizfragen implementiert werden.

3.2.7 3D-Rundgänge

360°-Aufnahmen vermitteln zwar durch die Rundumsicht einen dreidimensionalen Eindruck, sind aber keine echten 3D-Medien mit frei wählbarer Position und Perspektive. Nur wenige Bibliotheken haben sich bisher die Mühe gemacht, die eigenen Räumlichkeiten und das Gebäude mit echten 3D-Daten zu visualisieren. Texturierte 3D-Räume ermöglichen detailgetreue Darstellungen, die von den Nutzer*innen spielerisch und explorativ aus der Ego-Perspektive oder per Avatar erkundet werden können.[18] Objekte können zusätzlich interaktiv bedienbar gemacht werden, z. B. können Türen geöffnet, Geräte bedient, Objekte aufgenommen werden. Im Zusammenhang mit der Erstellung von Tutorials bieten 3D-Visualisierungen Potenzial sowohl für den methodischen Ansatz der Gamification als auch für Virtual und Augmented Reality basierte Tutorials.

3.2.8 Adaptive interaktive Online-Tutorials und Software-Simulationen

Über Autorensysteme wie z. B. Adobe Captivate oder Animate können Lernmodule bzw. Tutorials entwickelt werden, die Interaktivität so einsetzen, dass sich der Ablauf und die Inhalte adaptiv den Nutzer*innen anpassen. So können durch Vorabfragen des Wissensstandes Inhalte niveaugerecht angeboten werden. Durch die Möglichkeit des Einsatzes von Softwaresimulationen können beispielsweise gezielt Rückmeldungen zur Bedienung gegeben, Fehler kommentiert und Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Adaptive interaktive Lernmodule „merken“ sich Variablen über Nutzer*innen und Nutzer*innenverhalten und setzen diese methodisch sinnvoll ein, so dass dialogische didaktische Prozesse entstehen können, die tatsächlich tutoriellen Charakter annehmen können.[19]

EscapeUB (Glaser, UB Marburg, 2020)

3.2.9 Mobile Learning: ortsgebundene Tutorials per App

Der Einsatz von Mobile Learning bietet Bibliotheken die Möglichkeit, ortsbezogene Informationen im Rahmen einer Smartphone-basierten Bibliotheksführung bereitzustellen. In der Regel werden hierfür keine eigenständigen Apps oder Webseiten entwickelt, sondern auf Basis der App ActionBound entsprechende Kurse bereitgestellt. Diese sogenannten Bounds haben dabei den Charakter einer Schnitzeljagd. Es müssen lokale Stationen aufgesucht werden, an denen jeweils Inhalte oder Interaktionen zum jeweiligen Ort, zur jeweiligen Station vermittelt werden. Das Erreichen einer Station registriert die App über das Scannen von QR-Codes oder Barcodes an der Station oder im Außenbereich über den Abgleich von GPS-Koordinaten.

3.2.10 Gamification: Von Badges bis hin zu Exit/Escape Games

Eine wichtige Methode zur Verbesserung des Engagements[20] und zur Steigerung der Motivation[21] der Teilnehmer*innen ist insbesondere der Einsatz von Gamification. Durch die Übernahme bekannter Elemente aus dem Spielekontext sollen beispielsweise Spannung, Spaß und Interesse erzeugt und so die Abbruchquote gesenkt werden.

Dabei kann es sich z. B. um das Sammeln von Badges handeln, die man für das Bestehen einzelner Quizzes erhält, um komplexes Stoytelling oder auch um einfache Highscore-Listen, die einen Leistungsvergleich ermöglichen. Ebenso kann z. B. der grafische Look als Hommage an bekannte Computerspiele gestaltet werden. Der am weitesten gehende Einsatz von Gamification zur Vermittlung von Inhalten im bibliothekarischen Kontext ist die Umsetzung im Rahmen eines Spiels, wie z. B. beim Exitgame „EscapeUB“ der UB Marburg.[22]

Die hier vorgestellte Liste erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Trennschärfe der aufgezeigten Szenarien, sondern sollte lediglich anhand von Beispielen darstellen, wie offen der Begriff des „Tutorials“ im Rahmen der Arbeit des Netzwerks gefasst ist und wie groß sich das Spektrum der mediendidaktischen Möglichkeiten aktuell für Bibliotheken gestaltet.

Aber auch über die Entwicklung von Tutorials hinaus bietet E-Learning in all seinen Facetten hilfreiche Methoden zur Vermittlung von Inhalten und zur Förderung von Kompetenzen. Dabei zeichnet sich diese Lernform dadurch aus, dass sie grundsätzlich frei zugänglich zur Verfügung gestellt werden kann. Nutzer*innen können sich unabhängig von finanziellen Mitteln, räumlichen, zeitlichen oder anderen möglichen Einschränkungen selbstbestimmt mit den Medien ihrer Wahl weiterbilden.

Diese Form des Empowerments durch E-Learning-Angebote war lange Zeit nur Institutionen möglich, die über ausreichende Ressourcen verfügten, um die technische und personelle Infrastruktur einschließlich des arbeitszeitlichen Rahmens zur Verfügung stellen zu können. Das disruptive Moment der Covid-19-Pandemie führte zu einem breiten und schnellen Ausbau der technischen Ausstattung in den Bibliotheken und bot auch den zeitlichen Rahmen, neue Vermittlungsformate auszuprobieren. Auf Seiten des Personals mussten jedoch in den meisten Bibliotheken flächendeckend und schnell neue Kompetenzen im mediendidaktischen Bereich erworben werden. Vor diesem Hintergrund und Bedarf entwickelte sich die Idee eines entsprechenden Peer-Netzwerks.

4 Fokus Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“

Die Motivation der Initiator*innen zur Gründung des Netzwerks „Tutorials in Bibliotheken“ entstand aus der intensiven Beschäftigung mit dem Thema Tutorials. Der Wunsch nach einem unkomplizierten und kollegialen Austausch war die Basis, auf der die Idee zu den digitalen Treffen entstand. Die verschiedenen Formen der praktizierten Offenheit, sowohl in der Organisation nach außen als auch nach innen, werden nun im Folgenden erläutert.

4.1 Ziele, Entstehung und Entwicklung

Das Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“ richtet sich zunächst an in Bibliotheken tätige Menschen, die sich für Tutorials interessieren, unabhängig von ihrem beruflichen Hintergrund. Es vernetzt Kolleg*innen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Ländern aus unterschiedlichen Institutionen wie Öffentlichen Bibliotheken, One-Person-Libraries, Schulbibliotheken und Universitätsbibliotheken. Auch Interessierte aus anderen Bereichen wie Museen nehmen teil. Von Anfang an wurde Wert auf einen möglichst barrierefreien Zugang durch digitale Treffen und einen Discord-Server zum Austausch beispielsweise bei Fragen gelegt.

Die Themen in der Community umfassen den gesamten Zyklus der Planung, Erstellung, Publikation und Evaluation von Tutorials. Es werden Konzepte, Didaktik, Programme/Plattformen zur Erstellung von Tutorials, technisches Zubehör, Veröffentlichung und Verbreitung besprochen. Das Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“ bietet Unterstützung bei der Erstellung von Tutorials durch den Austausch von Fachwissen und gegenseitige Hilfe. Es öffnet sich auch nach außen und lädt z. B. YouTuber*innen und andere externe Expert*innen ein, Vorträge zu halten. Die Herausforderungen bei der Erstellung von Tutorials sind vielfältig und erfordern die Priorisierung von Lehrinhalten, die Entwicklung eines didaktischen Konzepts und eines Drehbuchs, die Aufnahme und Bearbeitung von Lernvideos mit komplexer Soft- und Hardware sowie die Wahl der Veröffentlichungsform, um eine breite Zielgruppe zu erreichen.

4.1.1 Gründung und Themen der Live-Treffen

Um gegenseitig von den gemachten Erfahrungen zu profitieren, fand im März 2021 ein erstes virtuelles Auftakttreffen über das Open-Source-Webkonferenzsystem BigBlueButton (BBB) statt. Die Einladung erfolgte im Januar 2021 über die Inetbib-Mailingliste. Ziel des Treffens war es, einen ersten Austausch zu ermöglichen, organisatorische Fragen zu klären und Themen für weitere Treffen zu finden.[23] Die Resonanz war mit 136 Teilnehmer*innen sehr hoch und bestätigte die Annahme, dass ein Austausch zu Tutorials von vielen Seiten gewünscht wurde. Für eine angenehme Kommunikationsatmosphäre, die zu einer schnellen Problemlösung und einen unkomplizierten Austausch führt, wurde im Netzwerk die gegenseitige Anrede mit „Du“ beschlossen und ein Server auf der Diskussionsplattform Discord eingerichtet. Außerdem wurden Referent*innen für thematische Schwerpunkte gefunden.

Im April 2021 fand der erste Workshop zum Thema „Didaktik“ statt, der sich mit Lehrmethoden im Zusammenhang mit Tutorials in Bibliotheken beschäftigte. Im ersten Teil des Workshops bildeten die Ideen von Lee LeFever die Grundlage für die Ausführungen zur didaktisch nachvollziehbaren Gestaltung von Videos.[24] Dabei wurde der grundsätzliche Aufbau von Erklärvideos mithilfe der Legetechnik erläutert.[25] In der gleichen Session wurden auch didaktische Werkzeuge für die Erstellung von Tutorials vorgestellt. Als Ergebnis wurde eine Checkliste für Lernvideos vorgestellt, die den gesamten Entwicklungsprozess von Tutorials berücksichtigt.[26]

Der nächste Workshop mit den Themen „Gamification“ und „H5P“ fand im Mai 2021 statt. Er befasste sich mit spielerischem Lernen und Serious Games für Bibliotheken. Diese Art der Wissensvermittlung ist in Bibliotheken noch nicht sehr weit verbreitet, hat aber ein großes Potential.[27] In diesem Workshop wurden auch verschiedene Möglichkeiten von H5P vorgestellt, mit dessen Hilfe interaktive Lerninhalte erstellt werden können.[28]

Im Praxis-Workshop im Juni[29] wurden mehrere Tools für die Erstellung von Tutorials vorgestellt: Adobe Captivate, Articulate, Mysimple Show und Learning Snacks. Der Referent Jens Winalke hat hierbei über Möglichkeiten und Einschränkungen berichtet.

Im September 2021 gab es dann Workshops zum Thema Stimme, Tonaufnahme und Tools. Hierbei wurden zahlreiche Merkmale für eine gute Ton- und Audioqualität beschrieben. Es wurde auch hervorgehoben, dass die Aufmerksamkeit der Zuhörer*innen durch eine gut gelaunte und freundliche Stimme gesteigert wird.[30]

Im Oktober 2021 folgte ein Vortrag über die Verwaltung und Gestaltung von YouTube-Kanälen. Der Referent gab den Teilnehmer*innen einen detaillierten Einblick in den Produktionsalltag und stellte Analysetools vor, die YouTube zur Verfügung stellt, um die Nutzung zu tracken.[31]

Im Dezember 2021 fand ein Treffen statt, das die Möglichkeiten der Veröffentlichung von Tutorials als Open Educational Resources (OER) beleuchtete. Es wurden besondere Anforderungen an audiovisuelle Medien (AV-Medien) identifiziert, die durch konkrete Anwendungsfälle verständlicher gemacht werden konnten.[32]

Der anschließende Workshop im Februar 2022 gab einen Überblick über die Barrierefreiheit von Tutorials. Als Grundlage diente die „Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung“,[33] anhand derer Bewertungs- und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt wurden.[34]

Der Bibliothekskongress in Leipzig im Mai 2022 bot die erste Gelegenheit für ein physisches Treffen des Netzwerks. In einem Hands-on-Workshop konnten die Teilnehmer*innen Erfahrungen austauschen und über zuvor vereinbarte Themen kontrovers diskutieren. Der Nutzen eines physischen Treffens – insbesondere im Hinblick auf den sozialen Aspekt – wurde hier besonders deutlich, da bis zu diesem Zeitpunkt alle Workshops ausschließlich virtuell über Webkonferenzen organisiert wurden.[35]

Ein digitales Treffen im Juli 2022 stellte das erfolgreiche Projekt des bibliotheksspezifischen Podcasts „WiBitte?“ vor. Diese im Bibliotheksbereich noch seltene Form der Informationsvermittlung konnte in diesem Beispiel erfolgreich umgesetzt und etabliert werden. Der Schwerpunkt des Beitrags lag auf den Herausforderungen von der Produktion bis zur Veröffentlichung des Podcasts.[36]

Im November wurden die „Entwicklungen und Perspektiven des E-Learning in Teaching Libraries deutscher Hochschulen durch die Corona-Pandemie“ im Rahmen einer Masterarbeit vorgestellt. Die Corona-Pandemie hat E-Learning zu großer Bedeutung verholfen und zu einem massiven Anstieg der Nachfrage nach Online-Schulungen geführt. Um die Hochschulbibliotheken auf die steigende Nachfrage vorzubereiten, sollten sie ihr Angebot an E-Learning-Kursen erweitern und verbessern.[37] Im gleichen Workshop wurde auch das kommerzielle Angebot „Lean Library“ vorgestellt. Das Angebot richtet sich an Bibliotheken und soll eine technische Unterstützung für Nutzer*innen zu den Themen Literaturrecherche und Bibliotheksservices im Allgemeinen sein.[38]

Der erste Beitrag im Jahr 2023 befasste sich mit der Videoproduktion der Teaching Library der TU Berlin. Hervorzuheben sind hier insbesondere die effizienten internen Abläufe und die technische Umsetzung. In einem Praxisteil konnten die Teilnehmer*innen die Open Source Software Audacity zur Audioverbesserung selbst ausprobieren und gemeinsame Erfahrungen damit teilen.[39]

Abb. 3 zeigt die Anzahl der Teilnehmer*innen an den Treffen des Netzwerks „Tutorials in Bibliotheken“. Der Mittelwert liegt bei 94 Personen, wobei das erste Treffen mit 136 Personen die meisten Teilnehmer*innen aufwies. In den Sommermonaten Juli und September 2021 nahmen jeweils 56 Personen an den Workshops teil. Das Feedback der Teilnehmer*innen war durchweg positiv und es konnten sowohl neue als auch wiederkehrende Teilnehmer*innen bei den Treffen beobachtet werden.

4.2 Die vier Säulen und ihre Organisation

Neben den Live-Meetings und dem Discord-Server wurden mit dem Wiki und dem Bereich im TIB-AV-Portal zwei weitere Säulen geschaffen, die sowohl eine stärkere Beteiligung am Netzwerk als auch eine Nachnutzung der erarbeiteten Inhalte ermöglichen. Die vier Säulen werden im Folgenden vorgestellt.

Überblick über die Anzahl der Teilnehmer*innen an den Workshops

4.2.1 Online-Live-Treffen

Die Online-Live-Treffen sind von Anfang an das pulsierende Herz des Netzwerks. Hier findet der direkte und synchrone Austausch statt und die Beteiligung ist – orientiert man sich an Zahlen – am größten. Teilnehmen können – im Gegensatz zu vielen zentral organisierten AGs – alle Interessierten. Neben einem E-Mail-Verteiler werden die Live-Treffen auch über andere Kanäle (z. B. InetBib und Twitter mit dem Hashtag #bibtutorials) beworben und sind transparent öffentlich einsehbar. Anstehende und vergangene Live-Treffen sind im Wiki des Netzwerks auf einer eigenen Seite jederzeit nachvollziehbar. Da die Live-Treffen online stattfinden und der entsprechende Raum im Big-Blue-Button (BBB) der Universität Hildesheim frei zugänglich ist, ist die Teilnahme sehr niedrigschwellig möglich. Zu den Teilnehmer*innen zählen insbesondere Beschäftigte aus Öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken, aber auch aus anderen Einrichtungen wie Museen im DACH-Raum.

Alle Interessierten, die etwas im Themenfeld Tutorials zu berichten haben, sind herzlich eingeladen, eine Sitzung (mit) zu gestalten. Auch hier ist der Kreis bewusst offen gehalten und nicht nur Mitarbeiter*innen aus Bibliotheken kommen zu Wort. Oft ist die Expertise zur Erstellung von Tutorials beispielsweise an anderen Stellen einer Hochschule angesiedelt, etwa in den Themenfeldern Barrierefreiheit oder Open Educational Resources (OER). Aber auch externe Gäste helfen den Blick zu weiten. Der bekannte EduTuber Dr. Daniel Hunold gab beispielweise einen Blick hinter die Kulissen seines Erfolgs auf der Plattform YouTube frei und berichtete davon, worauf er beim Erstellen von YouTube-Videos achtet und wie er sprechende Titel und Thumbnails findet.

Im Sinne des zuvor beschriebenen Empowerments richten sich die Anfragen an mögliche Beiträger*innen vor allem danach, ob sie praktische Erfahrungen zu den jeweiligen Themen gesammelt haben, die sie weitergeben können. Die Ausbildung und/oder die Zugehörigkeit zu Institutionen sind dabei zweitrangig. So ist es uns gelungen, auch Kolleg*innen für Vorträge zu gewinnen, die sonst aufgrund ihrer fehlenden Seniorität in der Berufspraxis ihre Expertise kaum geteilt hätten. Gerade der Blick in die „Werkstatt“ mit all ihren (Miss-)Erfolgen erweist sich immer wieder als bereichernd.

Für die Organisation der Treffen ist das Team der „Netzwerk-Enthusiast*innen“ verantwortlich, das fluid und jederzeit offen für Interessierte ist. Die Enthusiast*innen sind erste Ansprechpartner*innen für Vortragende, Interessierte und Mitglieder. Sie erfragen Themenwünsche und versuchen Vortragende hierfür zu gewinnen. Das Team, das zurzeit aus vier Personen besteht, kümmert sich auch um die Aufzeichnungen und die Übertragung des in den Live-Treffen gewonnenen Wissens in das Wiki.

Die vier Säulen des Netzwerks

Die Arbeitsweise in den Live-Treffen ist nicht festgelegt und wird je nach Anlass angepasst. Neben klassischen Vorträgen gibt es z. B. Diskussionen in Breakout-Rooms, Abstimmungen, Gespräche im Chat, gemeinsame Etherpads oder auch mal gemeinsame Spielesessions. Einen Überblick zu den vergangenen und anstehenden Treffen findet sich stets im Wiki unter der Adresse: https://bibtutorials.miraheze.org/wiki/Live-Treffen_des_Netzwerks.

4.2.2 Discord-Server

Der Online-Dienst Discord vereint Funktionen wie Instant Messaging, Chat sowie Audio- und Videokonferenzen. Ursprünglich aus dem Gaming-Bereich stammend wird der in den Basisfunktionen kostenlose Dienst mittlerweile auch in anderen Bereichen verwendet. Das Netzwerk nutzte den Dienst von Anfang an, um die Zeit zwischen den Live-Treffen zu überbrücken und eine asynchrone Kommunikation zu ermöglichen, wie man sie beispielsweise von WhatsApp-Gruppen kennt. Themen können jederzeit diskutiert werden und wer möchte, kann sich direkt über neue Beiträge über Themen, die Tutorials betreffen, informieren lassen. Dazu wurden auf dem Discord-Server des Netzwerks verschiedene Themenkanäle eingerichtet, z. B. zu Hard- und Software, OER, Barrierefreiheit und vielem mehr. Sehr hilfreich ist z. B. der Kanal „feedback“, in dem Tutorial-Entwürfe vor der Veröffentlichung von der Community diskutiert werden können und wertvolles Feedback gegeben wird.

Wie bei den Online-Live-Treffen steht die Teilnahme allen Interessierten offen. Ein Zugangslink kann entweder im Wiki abgerufen oder proaktiv angefragt werden. Derzeit sind ca. 450 Mitglieder auf dem Server registriert. Nach einer anfänglichen Euphoriephase ist die Nutzung allerdings stark zurückgegangen. Die Benachrichtigungsfunktion sorgt jedoch dafür, dass Antworten und andere Reaktionen auf Fragen sehr schnell erfolgen.

Viele Discord-Beiträge sind es wert, dauerhaft sichtbar zu bleiben. Dies ist im Grunde auch der Fall, allerdings geraten ältere Beiträge leicht in den Hintergrund. Daher werden diese oft in das Wiki übernommen und auf Discord mit einem entsprechenden Icon gekennzeichnet.[40]

4.2.3 Wiki

Das unter der Adresse https://bibtutorials.miraheze.org/ frei zugängliche Wiki macht das gesammelte Tutorial-Wissen des Netzwerks völlig asynchron zugänglich und bietet mehr Struktur als der Discord-Server. Es dient als permanente Anlaufstelle für alles Wissenswerte rund um die Erstellung von Tutorials. Präsentationen und Aufzeichnungen aus den Live-Treffen werden hier verlinkt, man kann sich über das Netzwerk und anstehende Treffen informieren, die Statistiken der YouTube-Kanäle der Bibliotheken einsehen, sich über Hardware informieren und vieles mehr.

Auch hier wird Offenheit großgeschrieben: Wer möchte, kann sich selbst aktiv an der Erstellung von Inhalten beteiligen und sich im Wiki registrieren. So wurde beispielsweise im Anschluss an die Live-Veranstaltung zum Thema „Stimme und Sound“ eine Wiki-Seite mit den wichtigsten Informationen erstellt. Wie bei anderen Wikis auch bestätigt sich jedoch die sogenannte Ein-Prozent-Regel der aktiven Beteiligung, das heißt, nur sehr wenige fügen eigene Inhalte hinzu oder bearbeiten die Seiten. Im Durchschnitt verzeichnet das Wiki ca. drei Zugriffe pro Tag.

4.2.4 TIB-AV-Portal

Die Flüchtigkeit und Zeitabhängigkeit ist ein klarer Nachteil von Live-Treffen, der nur teilweise durch die Interaktionsmöglichkeiten, die bei einem Live-Treffen existieren, gemildert wird. Die Konservierung der Vorträge durch deren Aufzeichnung und anschließende öffentliche Bereitstellung und deren freie Lizenzierung durch CC-Lizenzen ist daher ein weiterer wesentlicher Baustein im Sinne der Öffnung des Netzwerks. Die Möglichkeit der zeit- und ortsunabhängigen Nutzung sind jedoch nur zwei Aspekte. Auch die Möglichkeit des Wiederholens, Pausierens, der freien Navigation in der Präsentation sowie die Anpassung der Abspielgeschwindigkeit an die eigenen Bedürfnisse sind wertvolle Möglichkeiten der individuellen Beschäftigung mit den Inhalten der Treffen.

Im TIB-AV-Portal hat das Netzwerk Tutorials eine eigene Reihe, die einzelnen Videos sind dank zugehöriger DOIs, Metadaten und Zeitstempel zitierfähig. Der Bereich im TIB-AV-Portal des Netzwerks ist hier zu finden: https://av.tib.eu/series/1073/bibtutorials.

4.3 Offenheit in der Zusammenarbeit

Die in diesem Punkt angesprochene Offenheit beleuchtet vor allem den Aspekt der technischen, institutionenübergreifenden und vor allem toolorientierten hürdenfreien Nutzbarkeit. Damit die Zusammenarbeit der vier Koordinator*innen, die Enthusiast*innen des Netzwerks, funktioniert, müssen Plattformen genutzt werden, um das Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“ weiterzuentwickeln, Strategien zu diskutieren, (Zwischen-)Ergebnisse zu speichern und zu archivieren, Veranstaltungen und Publikationen zu planen.

Hier ist von Vorteil, dass die Covid-19-Pandemie zu einer starken Zunahme der technischen Ausstattung auch in Bibliotheken geführt hat. Dazu gehören Laptops, Kopfhörer und/oder Mikrofone. Zudem wurde aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen für die Ermöglichung von Homeoffice bzw. mobiler Arbeit fast flächendeckend Videokonferenzsoftware eingeführt, um weiterhin Besprechungen abhalten zu können. Diese technische Neuerung hatte eine Loslösung vom physischen Raum und eine Flexibilisierung der Arbeitsplatzsituation zur Folge.

Dass diese Form der Offenheit nicht nur für die eigene Bibliothek ein Gewinn sein kann, zeigen institutionenübergreifende Kooperationen wie das Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“. Hinsichtlich der räumlichen Verteilung der Enthusiast*innen ist eine offene Infrastruktur essenziell. Durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Universitätsbibliotheken ist es dem Team jedoch nicht möglich, rein interne Infrastrukturen wie bibliotheksinterne Netzwerke für die Zusammenarbeit zu nutzen. Da für die Planung und Organisation von Veranstaltungen und Publikationen jedoch Plattformen und Tools benötigt wurden, musste nach Lösungen außerhalb der eigenen Einrichtung gesucht werden.

Auch hier zeigt sich, dass Besprechungen unerlässlich sind und der Rückgriff auf das Kommunikationsmedium E-Mail allein nicht zielführend ist. Dem Netzwerk kommt dabei zugute, dass die vertretenen Bibliotheken Lizenzen für die Nutzung von Videokonferenzsoftware erworben haben. So wird für die großen digitalen Treffen des Netzwerks BigBlueButton (BBB) genutzt. Dies hat historische Gründe: Die ursprüngliche Initiative kam aus Hildesheim und die Universität hat BBB lizenziert. Bereits für das erste Netzwerktreffen wurde ein BBB-Raum eingerichtet, der sich bewährt hat und auch für die folgenden Treffen genutzt wurde und weiterhin genutzt wird.

Interne Besprechungen finden meist über Zoom statt. Hier wird die Lizenz der Universität Magdeburg verwendet. Dies wurde nicht strategisch geplant, sondern hat sich im Laufe der Zeit entwickelt.

Für den Austausch, die Dokumentation von Beschlüssen, Bewerbungen für Tagungen wurde das Austauschformat des Etherpads gewählt. Dabei handelt es sich um einen webbasierten Texteditor, mit dem Texte kollaborativ erstellt und gemeinsam bearbeitet werden können. Dabei stehen die üblichen Textbearbeitungsfunktionen wie fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, Aufzählungen und Einrückungen zur Verfügung. Jeder Mitschreibende kann durch eine eigene Farbe, mit der der geschriebene Text unterlegt wird, unterschieden und im besten Fall eindeutig zugeordnet werden.

Bei der Erstellung erhält dieses eine feste URL, unter der es wiedergefunden werden kann. Dieser Link kann automatisch oder manuell generiert werden. Soll es schnell gefunden werden, sollte dem Pad ein aussagekräftiger Name gegeben werden. Als Open Source Software ist Etherpad für jedermann zugänglich.

Das Rechenzentrum der Universität Hildesheim stellt diesen Webdienst allen Mitgliedern zur Verfügung, so dass die Netzwerk-Enthusiast*innen ihn auch für ihre Arbeit nutzen können. So werden in einem Etherpad Beschlüsse dokumentiert, Bewerbungen für Tagungen und die Vortragsdetails gemeinsam erarbeitet oder auch Anmeldedaten für Tagungen wie die #vBIB im Dezember 2021 oder zum Bibliothekskongress 2022 in Leipzig festgehalten.

Zur besseren Übersicht gibt es seit einiger Zeit ein zweites Etherpad mit dem Namen „Archiv“. Wenn Bewerbungen abgeschickt oder die Anmeldungen zu Tagungen erfolgt sind, werden die Inhalte dort gespeichert und aus dem Arbeits-Etherpad entfernt. Die Datenhaltung in diesem zentralen Fundus hat sich für die weitere Planung als hilfreich erwiesen.

Ein Nachteil von Etherpad ist, dass es ein reiner Texteditor ist und nicht für die Erstellung und Speicherung von grafischen und multimedialen Inhalten konzipiert wurde. Da die Enthusiast*innen im Laufe ihrer Zusammenarbeit ein Plakat, Videos und andere Publikationen mit Bildmaterial erstellt haben, wurde ein weiterer Speicherort benötigt, der für alle zugänglich ist und den Anforderungen des Datenschutzes entspricht.

Zu diesem Zweck wurde ein Ordner in der Academic Cloud eingerichtet. Diese Plattform ist ein akademisches Serviceportal für Niedersachsen, das von der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG) gehostet wird. Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Niedersachsen können sie nutzen, um u. a. auf digitale Speicherplätze, Filesharing und virtuelle Kommunikation zuzugreifen. Die Einrichtung eines Ordners muss zwar von einer Einrichtung aus Niedersachsen heraus erfolgen. Die Freigabe kann jedoch auch an Personen erfolgen, die nicht an Einrichtungen in diesem Bundesland beschäftigt sind, so dass alle Enthusiast*innen auf diese Weise kooperativ arbeiten können.

Dies betraf beispielsweise die Vorbereitung auf die #vBIB 2021: Zur Vorstellung des Netzwerks im Speakers Corner wurde von den Einreichenden ein Video erwartet, das gemeinsam im Team der Enthusiast*innen erstellt wurde. Dazu wurden in einer Videokonferenz die Themenbereiche festgelegt. Jedes Teammitglied nahm dann seinen Teil auf. Um die E-Mail-Postfächer nicht zu überlasten, wurden diese in einem Ordner in der Academic Cloud gespeichert, so dass sie zu einem finalen Video zusammengeschnitten werden konnten.

Auch dieser Artikel ist als gemeinsames Dokument in der Academic Cloud entstanden, denn durch die Integration von OnlyOffice haben die Autor*innen kooperativ an Textdokumenten gearbeitet. Ebenso ist es möglich, die Textdokumente zu formatieren und redaktionell zu bearbeiten.

Die zuvor beschriebene Offenheit als Grundprinzip des Netzwerks hat jedoch auch seine Grenzen, wie das vorherige Beispiel aufzeigt. So ist die Plattform des Netzwerks zwar technisch offen, um in einem kleinen geschlossenen Rahmen kooperativ arbeiten zu können. Offen – im Sinne von zugänglich für Personen außerhalb des Enthusiast*innenkreises – sind sie nicht.

Auch Tutorials sind nicht immer offen zugänglich. Warum dieser geschlossene Raum manchmal gewünscht und manchmal notwendig ist und warum die Links zu unseren internen Dokumenten hier nicht zu finden sind, ist Thema des nächsten Abschnitts.

5 Offenheit und ihre Grenzen

Empowerment braucht Offenheit, aber auch Grenzen und zugangsbeschränkte (digitale) Räume. Es gibt Szenarien, in denen es sinnvoll ist, dass auch Tutorials nur einer ausgewählten Zielgruppe zur Verfügung stehen. Selbst in der Netzwerkarbeit gibt es Grenzen der Offenheit, die in diesem Abschnitt dargestellt und erläutert werden.

5.1 Tutorials

Basieren Bibliothekstutorials auf hochschuleigenen Lernmanagementplattformen (LMS) wie Moodle oder ILIAS, so ist der Zugang aus technischen und rechtlichen Gründen meist eingeschränkt. Tutorialersteller*innen können selbst entscheiden, ob der Kurs ohne Anmeldung und ohne Zugangsdaten abrufbar sein soll oder ob nur ein interner Zugriff – z. B. für angemeldete Nutzer*innen/Studierende – möglich sein soll. Dies setzt allerdings voraus, dass das LMS diese Möglichkeit bietet.

Die Moodle-Community empfiehlt aus Sicherheitsgründen,[41] dass ein Gast-Login grundsätzlich ausgeschlossen werden sollte. Es ist anzunehmen, dass sich die Administrator*innen an die Sicherheitsempfehlungen des LMS halten und somit die Moodle-Tutorials für Personen ohne Anmeldedaten nicht einsehbar sind.

Darüber hinaus können sich Tutorialersteller*innen gezielt für einen beschränkten Nutzer*innenkreis entscheiden. Ein eingeschränkter Raum kann ein geschützter Raum sein, in dem Ideen und Meinungen freier fließen können. Ein weiterer Grund ist das Urheberrecht, das mit § 60a UrhG die Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material für eine begrenzte Zielgruppe von Teilnehmer*innen einer Lehrveranstaltung erlaubt. Hierzu bedarf es ebenfalls einer zugangsbegrenzten Lernumgebung.

5.2 Netzwerkarbeit

Die Vorteile des Konzepts wurden der Offenheit in den bisherigen Ausführungen deutlich. Pläne und Vorgehensweisen offen nach außen zu tragen, so dass sie von allen Interessierten barrierefrei eingesehen werden können, scheint auf den ersten Blick viel Potenzial zu bergen. Dahinter steht die Hoffnung, dass sich durch Transparenz mehr Menschen durch das Thema Tutorials angesprochen fühlen und sich aktiv im Netzwerk beteiligen.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass dies nur sehr bedingt der Fall ist. In der Anfangsphase hat sich schnell ein Team herausgebildet, das fast doppelt so groß war, wie die Zahl der Enthusiast*innen ist. Dass es momentan – trotz mehrfacher Aufrufe zur Beteiligung – „nur“ noch vier sind, liegt an zwei Faktoren, die zum einen das generelle Funktionieren von Netzwerken betreffen und zum anderen an der sogenannten ungleich verteilten Partizipation.

In der Studie „Do Networks really work?“ untersuchen Keith G. Provan und H. Brinton Milward, wie effiziente Netzwerke funktionieren. Sie beziehen sich dabei auf den öffentlichen Sektor. Ihre Ergebnisse sind jedoch auf Netzwerke im Allgemeinen übertragbar.

In ihrem Artikel argumentieren die Autoren, dass ein Netzwerk in eine Gemeinschaft oder ein Umfeld integriert sein kann, in dem es gute und effiziente Arbeit leistet, da es Bedarfe erfüllt, die auf individueller oder institutioneller Ebene nicht erfüllt werden können. Diese Effizienz, die auf der Interaktion verschiedener Mitglieder aus unterschiedlichen Gruppen bzw. Institutionen beruht, die hierarchiefrei miteinander agieren, kann für Einzelne zu hohen Kosten im Sinne einer zeitlichen und/oder fachlichen Überlastung führen.[42]

Für die Zusammenarbeit der Enthusiast*innen bedeutete das ein Schrumpfen des Organisationsteams auf vier Personen, die in dieser Konstellation bereits seit 2021 zusammenarbeiten. Da der Kreis der verantwortlichen Personen in dieser Zusammensetzung stabil geblieben ist, ist ein Kriterium für ihre effiziente Zusammenarbeit erfüllt.

Dass sich trotz der Einladung zu den oben beschriebenen offenen Beteiligungsmöglichkeiten nicht mehr Personen zu diesem Kernteam gesellen, kann auf die 90-9-1-Regel von Jakob Nielsen zurückgeführt werden. Sie besagt, dass die Beteiligung in Online-Communities und sozialen Netzwerken grundsätzlich ungleich verteilt ist. Ausgehend von 100 Prozent beteiligen sich 90 Prozent der Nutzer*innen nur passiv und werden daher als „Lurker“ bezeichnet. Neun Prozent beteiligen sich gelegentlich. Der größte Anteil aller Beiträge stammt von einem Prozent der Nutzer*innen, das sich aktiv und produktiv beteiligt.[43]

Diese Verteilung ist auch im Netzwerk „Tutorials in Bibliotheken“ zu beobachten. An den digitalen Treffen nehmen in der Regel zwischen 56 und 136 Personen teil. Beim Hands-on-Lab, das auf dem Bibliothekskongress in Leipzig Ende Mai 2022 angeboten wurde, war das Interesse größer als die zur Verfügung stehenden Plätze, so dass nicht alle Interessierten teilnehmen konnten. Auch bei Discord sind die Anmeldezahlen sehr hoch. Dies schlägt sich jedoch nicht unbedingt in aktiven Beiträgen nieder. Das betrifft sowohl Diskussionsbeiträge als auch die Mitgestaltung des Wikis, in dem nur ein kleiner Kreis aktiv ist.

Jakob Nielsen betont in seinem Beitrag: „The first step to dealing with participation inequality is to recognize that it will always be with us. It’s existed in every online community and multi-user service that has ever been studied.“[44] Diese Verhältnisse können (leicht) schwanken, sind aber auch durch eine offene Arbeitsweise nicht gänzlich veränderbar.

Was bedeutet dies nun für das Netzwerk?

1. Geschlossene digitale Räume sind für das Team der Enthusiast*innen notwendig und bleiben für eine effiziente Zusammenarbeit bestehen. Mehr Offenheit führt nicht notwendigerweise zu mehr Partizipation, sondern kann zu schlechteren Ergebnissen führen, wenn es keinen geschützten Raum mehr gibt, in dem Ideen entstehen und auch einmal verworfen werden können.

2. Die Frage nach dem Erfolg des Netzwerkes lässt sich nur bedingt aus Zahlen ableiten, denn welche sprechen dafür oder dagegen? Die hohen Anmeldezahlen bei Discord stehen in einem Missverhältnis zur geringen Zahl der Beitragenden. Die hohen Teilnahmezahlen bei den digitalen Treffen sprechen eine andere Sprache als die Anzahl der Beitragenden im Wiki. Letzteres kann als Wissenssammlung jedoch auch dann erfolgreich sein, wenn nur wenige beitragen, die Inhalte aber trotzdem genutzt werden. Eine Facette von Empowerment ist eben auch die Möglichkeit, sich aktiv gegen die Teilnahme bzw. die Nutzung der Angebote zu entscheiden.

Eine Schlussfolgerung, die das Team daraus zieht, ist, dass eine Änderung der Arbeitsweise zunächst nicht notwendig erscheint. Ihre Flexibilität eröffnet jedoch die Möglichkeit, bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

6 Ausblick

Für die nahe Zukunft sind bereits weitere Netzwerktreffen geplant. So werden sich die nächsten digitalen Treffen mit hybriden Veranstaltungskonzepten nach Corona sowie dem Audience Response System FreeQuizDome beschäftigen. Barrierearme und kostenfreie Weiterbildung wird auch in Zukunft das Ziel sein. So wird das Team auch auf der BiblioCon 2023 in Hannover wieder ein Hands-on-Lab anbieten.

Von dieser Form des Empowerments als Wissens- und Erfahrungstransfer durch kollegialen Austausch profitieren nicht nur Beschäftigte in Bibliotheken und anderen Institutionen. Wenn das Wissen aus dem Austausch in die Produktion von Tutorials vor Ort einfließt, hilft es auch den Nutzer*innen, die sich auf diese Weise selbstständig informieren und auf vielfältig gestaltete Tutorials zurückgreifen können.

Empowerment bleibt damit also nicht nur auf den professionellen Rahmen innerhalb von Bibliotheken beschränkt, sondern entfaltet ihr Potenzial auch auf der gesellschaftlichen Ebene.

About the authors

Ninon Franziska Frank

Philipp Leisering

Erik Senst

Frank Waldschmidt-Dietz

Literaturverzeichnis

Beutnagel, Britta; Czerwinski, Silvia (2022): TutOERials: Grundlagen offener Medienproduktion. DOI:10.5446/56067.Search in Google Scholar

Boes, Andreas; Gül, Katrin; Kämpf, Tobias; Lühr, Thomas (Hrsg.) (2020): Empowerment in der agilen Arbeitswelt: Analysen, Handlungsorientierungen und Erfolgsfaktoren. 1. Aufl. Freiburg: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.10.34157/9783648136003-1Search in Google Scholar

Bösch, Luca (2023): Sicherheitsempfehlungen – MoodleDocs. Verfügbar unter https://docs.moodle.org/311/de/Sicherheitsempfehlungen, veröffentlicht am 04.01.2023, zugegriffen am 11.01.2023.Search in Google Scholar

Bundesamt für Justiz (2011): Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0), Verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/BJNR184300011.html veröffentlicht am 12.09.2011, zugegriffen am 28.04.2023.Search in Google Scholar

Büsse-Voss, Martina (2022): In Zukunft zurück? Entwicklungen und Perspektiven des E-Learning. DOI:10.5446/60156.Search in Google Scholar

Chapman, Jared R.; Rich, Peter J. (2018): Does Educational Gamification Improve Students Motivation? If so, Which Game Elements Work Best? In: Journal of Education for Business, 93 (7), 314–21. DOI:10.1080/08832323.2018.1490687.10.1080/08832323.2018.1490687Search in Google Scholar

Die Bibliothek Wirtschaft & Management (2023): YouTube-Kanal der Bibliothek Wirtschaft & Management der TU Berlin. Verfügbar unter https://www.youtube.com/@TUBerlinDBWM, zugegriffen am 12.04.2023.Search in Google Scholar

Fein, Milena (2021): The Art of Explanation. Ideen von Lee LeFever. DOI:10.5446/52959.Search in Google Scholar

Frank, Ninon Franziska (2021): [InetBib] Netzwerk Tutorials in Bibliotheken. Verfügbar unter https://www.inetbib.de/listenarchiv/msg68164.html, veröffentlicht am 13.01.2021, zugegriffen am 30.11.2022.Search in Google Scholar

Frank, Ninon Franziska; Leisering, Philipp; Senst, Erik; Waldschmidt-Dietz, Frank (2022): Bericht zum Hands-on-Lab „Praxishappen für und vom Netzwerk ‚Tutorials in Bibliotheken‘“. In: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal, 9 (4). DOI:10.5282/o-bib/5866.Search in Google Scholar

Glaser, Timo (2020): EscapeUB. Verfügbar unter https://ilias.uni-marburg.de/goto.php?target=lm_2079041, zugegriffen am 22.1.23.Search in Google Scholar

Glöckner, Sabrina; Neuberger, Nele (2023): Videoproduktion in Bibliotheken – zum selbst Ausprobieren! DOI:10.5446/1771.Search in Google Scholar

Hunold, Daniel (2022): Motiviert Studiert – von 0 auf 75.000 Abonnenten. DOI:10.5446/52016.Search in Google Scholar

Kanter, Rosabeth Moss (2000): Men and women of the corporation. New York, NY: Basic Books.Search in Google Scholar

Kerkmann, Friederike; Sünkler, Sebastian; Schultheiß, Sebastian (2017): Die Suche nach dem „Wie…“: Tutorials als Gegenstand der Suche. In: Information – Wissenschaft & Praxis, 68 (1). DOI:10.1515/iwp-2017-0003.10.1515/iwp-2017-0003Search in Google Scholar

Kirn, Tamara; Wehner, Sophie (2022): WiBitte? Wissenschaftliche Bibliotheken einfach erklärt. DOI:10.5446/1772.Search in Google Scholar

Küchler, Nathalie; Meinel, Kerstin (2022): Ansätze für ein universelles Erklärvideo-Design. DOI:10.5446/56858.Search in Google Scholar

LeFever, Lee (2013): Art of explanation: Making your ideas, products, and services easier to understand. Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons.Search in Google Scholar

Leisering, Philipp (2020): 360° – Rundgang der Otto von Guericke Universität Magdeburg. Verfügbar unter https://www.ub.ovgu.de/-p-2164.html, zugegriffen am 22.01.2023.Search in Google Scholar

Leisering, Philipp (2021): Unbegrenzte Möglichkeiten mit H5P basierten E-Tutorials. DOI:10.5446/53423.Search in Google Scholar

Looyestyn, Jemma; Kernot, Jocelyn; Boshoff, Kobie; Ryan, Jillian; Edney, Sarah; Maher, Carol (2017): Does gamification increase engagement with online programs? A systematic review. In: PloS One, 12 (3), 1–19. DOI:10.1371/journal.pone.0173403.10.1371/journal.pone.0173403Search in Google Scholar

Nielsen, Jakob (2006): The 90-9-1 Rule for Participation Inequality in Social Media and Online Communities. Verfügbar unter https://www.nngroup.com/articles/participation-inequality/, veröffentlicht am 08.10.2006, zugegriffen am 11.11.2022.Search in Google Scholar

Provan, Keith G.; Milward, H. Brinton (2001): Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks. In: Public Administration Review, 61 (4), 414–23. DOI:10.1111/0033-3352.00045.10.1111/0033-3352.00045Search in Google Scholar

Russo, Anna (2022): Lean Library. Take your library to your patrons. DOI:10.5446/60103.Search in Google Scholar

Schlagwein, Daniel; Conboy, Kieran; Feller, Joseph; Leimeister, Jan Marco; Morgan, Lorraine (2017): “Openness” with and without Information Technology: A Framework and a Brief History. In: Journal of Information Technology, 32 (4), 297–305. DOI:10.1057/s41265-017-0049-3.10.1057/s41265-017-0049-3Search in Google Scholar

Senst, Erik (2004a): Benutzung. Die Bibliothek virtuell erkunden: Einsatzpotentiale multimedialer Online-Hilfesysteme am Beispiel des Notebook-University Teilprojektes der Universitätsbibliothek Bielefeld. In: Bibliotheksdienst, 38 (3). DOI:10.1515/bd.2004.38.3.323.10.1515/bd.2004.38.3.323Search in Google Scholar

Senst, Erik (2004b): Mehr als nur ein Hilfetext: Multimediale und interaktive Unterstützung für Nutzer der Universitätsbibliothek Bielefeld. In: BUB – Forum Bibliothek und Information, 56 (4), 276–79.Search in Google Scholar

Senst, Erik (2021): Spielerisch Lernen. DOI:10.5446/52269.Search in Google Scholar

Trzoska, Anna; Neukam, Kira (2021): Stimme und Sound. DOI:10.5446/49684.Search in Google Scholar

Tutorials in Bibliotheken (2023): YouTube-Kanäle der Bibliotheken – Tutorials in Bibliotheken. Verfügbar unter https://bibtutorials.miraheze.org/wiki/YouTube-Kan%C3%A4le_der_Bibliotheken, veröffentlicht am 12.01.2023, zugegriffen am 11.04.2023.Search in Google Scholar

Universitätsbibliothek Bielefeld (2018): Die Hausarbeit – powered by Bibliothek. Verfügbar unter https://youtu.be/vxdJP9xggD4.Search in Google Scholar

Waldschmidt-Dietz, Frank (2018): Vornweg statt hinterher: Wie Bibliotheken den Lernwandel mitgestalten können. In: BIBLIOTHEK – Forschung und Praxis, 42 (1), 104–15. DOI:10.1515/bfp-2018-0015.10.1515/bfp-2018-0015Search in Google Scholar

Waldschmidt-Dietz, Frank (2021): Didaktik-Ideen für Tutorials. DOI:10.5446/52958Search in Google Scholar

Weyer, Johannes (Hrsg.) (2011): Soziale Netzwerke: Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. 2. Aufl. Berlin, Boston: De Gruyter; De Gruyter Oldenbourg (Lehr- und Handbücher der Soziologie).10.1524/9783486709667Search in Google Scholar

Wikipedia-Autoren, siehe Versionsgeschichte (2022): Tutorial. Verfügbar unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tutorial&oldid=226325159, veröffentlicht am 20.09.2022, zugegriffen am 19.01.2023.Search in Google Scholar

Winalke, Jens (2021): Tools für Tutorials. DOI:10.5446/52030.Search in Google Scholar

© 2023 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von De Gruyter.

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Nachruf

- Der große Klare aus dem Norden

- Call for Papers

- Call for Papers

- Themenschwerpunkt: Offenheit in Bibliotheken

- Editorial: Offenheit in Bibliotheken

- Thesauri – a Toolbox for Information Retrieval

- Digitale Sammlungen als offene Daten für die Forschung

- Linked Open Data. Zukunftsweisende Strategien

- Nutzungsmessung von Präsenzzeitschriften mittels Sensoren

- Online-Ausstellungen. Bedeutung, Herausforderungen und Potenziale für Literaturarchive und Nachlassinstitutionen

- Auf gut Klick! Über die Do’s and Dont’s der virtuellen Wissens- und Kulturvermittlung

- E-Day: Die Bibliothek setzt mit einem Event auf Offenheit

- Immersive 360°-Lernressourcen als Werkzeuge in der protoberuflichen Bildung

- Ein Rummelplatz für Entdeckungen. Mit Zukunftswerkstätten, Fokusgruppen und Moodboards erfindet sich die Zentralbibliothek Hannover neu

- Strategieentwicklung mittels „Cultural Probes“

- Das BiblioWeekend – Eine nationale Kampagne für Bibliotheken in der Schweiz

- Komplexe räumliche Systeme: Bibliotheksräume im digitalen Zeitalter

- Sustainable Development in Danish Public Libraries

- Kunst in/aus Bibliotheken – Kreative Nutzung von digitalen Bibliotheken

- Empowerment durch Offenheit: (Netzwerk) Tutorials in Bibliotheken

- Von Open Educational Resources zu Open Educational Practices: der community-geleitete OER-Ansatz der ZHAW Hochschulbibliothek

- Open for Library-Faculty Collaboration: A Liaison Librarian Use Case at the University Library of Freie Universität Berlin

- Open Access Monitoring: Verzerrende Datenquellen und unbeabsichtigte Leerstellen – eine explorative Studie

- Herausgeberschaft und Verantwortung: Über die Un-/Abhängigkeit wissenschaftlicher Fachzeitschriften

- Von der Strategie bis zur Evaluation – Die Brandenburger Open-Access-Strategie und die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg als Landesinitiative

- Rezensionen

- Rainer Kuhlen, Dirk Lewandowski, Wolfgang Semar, Christa Wormser-Hacker (Hrsg.): Grundlagen der Informationswissenschaft, 7., völlig neu gefasste Ausgabe, Berlin: De Gruyter, 2023, gebundene Ausgabe: 958 S., ISBN-10: 311076895X, ISBN-13: 978-3110768954, € 220,00

- Ellyssa Kroski (Ed.): 25 ready-to-use sustainable living programs for libraries, Chicago: ALA Editions, 2022, ISBN 9780838936498, $59.99

- Veronica Arellano Douglas and Joanna Gadsby (Eds.): Deconstructing Service in Libraries. Intersections of Identities and Expectations. Sacramento, CA: Litwin Books, 2020. 404 S., Paperback, ISBN: 978-1634000604, $22.75.

- Judith Mavodza: Navigating and Managing an Academic Library. Best Practices from the Arabian Gulf Region. (Current Topics in Library and Information Practice), Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2022, ISBN 978-3-11-074008-0, € 92,95

- Kednik, Manfred (Hrsg.) unter Mitarbeit von Annemarie Kaindl: Martin Willibald Schrettinger (1772–1851). Vom eigenwilligen Mönch zum leidenschaftlichen Bibliothekar. Festschrift zum 250. Geburtstag (Neumarkter Historische Beiträge: 17). Neumarkt: Historischer Verein für Neumarkt in der Oberpfalz, 2022. 274 S. Abb., fest gebunden. ISBN 978-3-9811330-9-7, € 15,00

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Nachruf

- Der große Klare aus dem Norden

- Call for Papers

- Call for Papers

- Themenschwerpunkt: Offenheit in Bibliotheken

- Editorial: Offenheit in Bibliotheken

- Thesauri – a Toolbox for Information Retrieval

- Digitale Sammlungen als offene Daten für die Forschung

- Linked Open Data. Zukunftsweisende Strategien

- Nutzungsmessung von Präsenzzeitschriften mittels Sensoren

- Online-Ausstellungen. Bedeutung, Herausforderungen und Potenziale für Literaturarchive und Nachlassinstitutionen

- Auf gut Klick! Über die Do’s and Dont’s der virtuellen Wissens- und Kulturvermittlung

- E-Day: Die Bibliothek setzt mit einem Event auf Offenheit

- Immersive 360°-Lernressourcen als Werkzeuge in der protoberuflichen Bildung

- Ein Rummelplatz für Entdeckungen. Mit Zukunftswerkstätten, Fokusgruppen und Moodboards erfindet sich die Zentralbibliothek Hannover neu

- Strategieentwicklung mittels „Cultural Probes“

- Das BiblioWeekend – Eine nationale Kampagne für Bibliotheken in der Schweiz

- Komplexe räumliche Systeme: Bibliotheksräume im digitalen Zeitalter

- Sustainable Development in Danish Public Libraries

- Kunst in/aus Bibliotheken – Kreative Nutzung von digitalen Bibliotheken

- Empowerment durch Offenheit: (Netzwerk) Tutorials in Bibliotheken

- Von Open Educational Resources zu Open Educational Practices: der community-geleitete OER-Ansatz der ZHAW Hochschulbibliothek

- Open for Library-Faculty Collaboration: A Liaison Librarian Use Case at the University Library of Freie Universität Berlin

- Open Access Monitoring: Verzerrende Datenquellen und unbeabsichtigte Leerstellen – eine explorative Studie

- Herausgeberschaft und Verantwortung: Über die Un-/Abhängigkeit wissenschaftlicher Fachzeitschriften

- Von der Strategie bis zur Evaluation – Die Brandenburger Open-Access-Strategie und die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg als Landesinitiative

- Rezensionen

- Rainer Kuhlen, Dirk Lewandowski, Wolfgang Semar, Christa Wormser-Hacker (Hrsg.): Grundlagen der Informationswissenschaft, 7., völlig neu gefasste Ausgabe, Berlin: De Gruyter, 2023, gebundene Ausgabe: 958 S., ISBN-10: 311076895X, ISBN-13: 978-3110768954, € 220,00

- Ellyssa Kroski (Ed.): 25 ready-to-use sustainable living programs for libraries, Chicago: ALA Editions, 2022, ISBN 9780838936498, $59.99

- Veronica Arellano Douglas and Joanna Gadsby (Eds.): Deconstructing Service in Libraries. Intersections of Identities and Expectations. Sacramento, CA: Litwin Books, 2020. 404 S., Paperback, ISBN: 978-1634000604, $22.75.

- Judith Mavodza: Navigating and Managing an Academic Library. Best Practices from the Arabian Gulf Region. (Current Topics in Library and Information Practice), Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2022, ISBN 978-3-11-074008-0, € 92,95

- Kednik, Manfred (Hrsg.) unter Mitarbeit von Annemarie Kaindl: Martin Willibald Schrettinger (1772–1851). Vom eigenwilligen Mönch zum leidenschaftlichen Bibliothekar. Festschrift zum 250. Geburtstag (Neumarkter Historische Beiträge: 17). Neumarkt: Historischer Verein für Neumarkt in der Oberpfalz, 2022. 274 S. Abb., fest gebunden. ISBN 978-3-9811330-9-7, € 15,00