Erhaltungsgrundsatz versus Urheberrecht

-

Eberhard Taube

Die Erhaltung von Kunst am Bau erscheint in der denkmalpflegerischen und restauratorischen Praxis als tradiertes, festen Grundsätzen folgendes Unterfangen. Selbstverständlich werden diese Zeugnisse erkannt, ausgewiesen und im besten Falle gesondert und bevorzugt konservatorisch behandelt, geht es doch meist um eine bewusste, möglicherweise eigens initiierte und auch inszenierte Aufwertung durch künstlerisches Schaffen. Wandmalerei im Außenbereich stellt aufgrund von technologischen Voraussetzungen eine besonders empfindliche Gattung dar. Bauherr*innen und Künstler*innen suchten durch Maltechnik und konstruktive Gegebenheiten, die bereits mit dem letzten Pinselstrich beginnenden zustandsverändernden Prozesse möglichst lange hinauszuzögern. Ebenso selbstverständlich waren neben mehr oder weniger sensiblen Ausbesserungen von Schäden auch immer Teilergänzungen und Übermalungen in den unterschiedlichsten Ausmaßen gängige Praxis, zumindest solange das Kunstwerk den zugedachten Zwecken der Außenwirkung weiterhin dienlich sein sollte. Mit der Entwicklung der konstitutionellen Denkmalpflege und der methodisch begründeten Vorgehensweise in der restauratorischen Bearbeitung entwickelte sich auch ein professioneller und differenzierter Umgang in der Erhaltung von Wandmalerei und Architekturoberflächen. Original und Alterswert, das Respektieren von Veränderungen und Verlusten und die zuweilen dogmatisch anmutende Skepsis gegen Freilegungen bis zur Konservierung durch Überdeckung prägen die heutigen Erhaltungsdebatten. Sind hier in erster Linie Fachbehörden, Hochschulen und spezialisierte Restaurator*innen federführend, kann sich die Diskussion wesentlich verändern, wenn sich die Künstler*innen zu Wort melden und Urheberschaftsansprüche geltend machen. Dieser Konflikt zwischen Erhaltungsauftrag und dem Urheberrecht prägte den restauratorischen Umgang mit dem von Werner Nöfer (* 1937) und Dieter Glasmacher (* 1940) im Jahr 1969 geschaffenen Wandbild am Club Grünspan in Hamburg, das mit über 500 Quadratmetern bemalter Fläche wohl das größte erhaltene Pop-Art-Wandbild Europas ist.[1] Hinzu kamen Nutzungsanforderungen der Gebäudeeigentümerin, die neben einer statischen Ertüchtigung des Gebäudes energetische Verbesserungen der Gebäudehülle und natürlich die Finanzierbarkeit aller Maßnahmen in den Vordergrund stellte. Für das Denkmalschutzamt Hamburg bedeutete dies einen längeren und schwierigen Abstimmungsprozess, um einen optimalen Kompromiss im Sinne der Erhaltung des Kunstwerks zu finden.

Hamburg-St. Pauli, Große Freiheit 58/60, Club Grünspan, Dieter Glasmacher, Werner Nöfer, Wandbild, 1969, Ansicht von Südwesten, Aufnahme 2017

Brandwand des Hauses Club Grünspan, Dieter Glasmacher, Werner Nöfer, Wandbild, 1969, Messbild 2017

Das Objekt und seine Genese

Das im Sommer 1969 entstandene Wandbild der Künstler Werner Nöfer und Dieter Glasmacher befindet sich an der südlichen Brandwand des Gebäudekomplexes Große Freiheit 58/60 und weist zur durch zwei Grünstreifen aufgeweiteten Simon-von-Utrecht-Straße im Hamburger Stadtteil St. Pauli (Abb. 1). Das 1878 erstmalig als Ballhaus erwähnte Gebäude wies bereits einen Restaurantbetrieb und einen anschließenden Saal mit Bühne und Galerie auf. Die für die Vergnügungslokale in St. Pauli typischen vielfachen Umnutzungen, hier als Hippodrom mit ovaler Manege, Badeanstalt mit Tanzlokal, mehrfache Kino- und Tanzpalastnutzungen, endeten 1968 vorerst in der Eröffnung des »Grünspan« (heute: Gruenspan) als einer der ersten psychedelisch-progressiven Szenediskotheken Deutschlands. Doch wie kam es bereits ein Jahr später zur großflächigen Bemalung der bis dahin unattraktiven Brandwand? Ausschlaggebend dürften die schon zur Eröffnung von Glasmacher geschaffenen Dekorationen auf Holztafeln an der westlichen Eingangsfront gewesen sein, die auch Motive Nöfers beinhalteten. Was lag näher, als dass Karl Lehwald, Besitzer weiterer Lokale und Kneipen, Freund der beiden Künstler und Förderer der Hamburger Kunstszene, Glasmacher erneut für eine weitaus größere Aufgabe ansprach? Der Wunsch nach zeitgemäßer, innovativer Gestaltung traf damit auf die Absicht der bereits etablierten Künstler, mit ihren Arbeiten die Stadt zu verschönern und sie damit öffentlich und für das Publikum kostenlos zu präsentieren. Glasmacher suchte für das in seinen Dimensionen einmalige Projekt die Zusammenarbeit mit Nöfer. Gemeinsam legten sie einen Entwurf mit detaillierten Angaben zu Farbtönen und Details vor.[2] Die Ausführung auf die Wand übertrugen sie den Kunststudenten Jürgen Klossowski und Fritz Noack.[3]

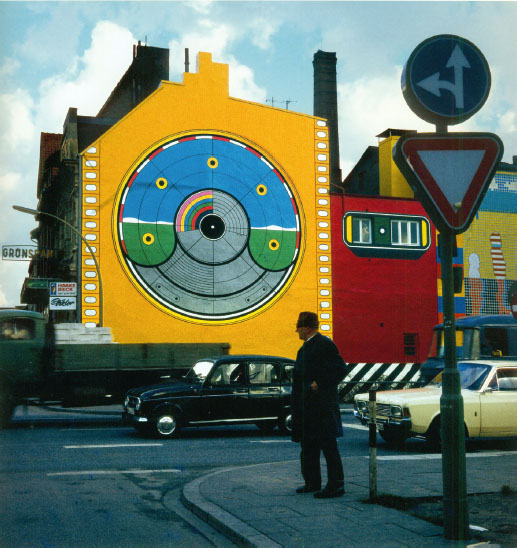

Das Wandbild gestaltet die vorgefundenen Brandwände des Vorderhauses, Verbindungsbaus, Saals und Bühnenanbaus (Abb. 2). Die verschiedenen Gebäudeteile geben unter Einbeziehung der Dachformen, Schornsteine, Fenster und Türen sowohl Formate als auch einzubindende architektonische Elemente der fünf Bildteile vor. Den Auftakt bildet im Westen die Fassade des Vorderhauses (Bildteil I) mit einer kreisrunden farbigen Komposition auf gelben Hintergrund, der die Druckgrafik »periskopisch« von Nöfer zugrunde liegt.[4] Der anschließende Verbindungsbau setzt sich deutlich durch eine kräftig rote Farbigkeit ab. Im Obergeschoss wurden die vorhandenen Fenster in eine längsrechteckige Form integriert, die durch einen breiten Schattenwurf aus der Fassade herauszuwachsen scheint (Bildteil II). Dieser illusionistische Gestaltungsansatz findet sich auch im östlichsten durch Nöfer gestalteten Bildbereich V wieder: Ebenfalls auf rotem Fond tritt ein an einen Spielautomaten erinnerndes Motiv hervor, das auf die Grafik Monomat[5] aus dem Jahr 1968 zurückzuführen ist. Mit über 271 Quadratmetern wird der Mittelteil des Wandbilds durch die nahezu rechteckige Südwand des Saalbaus vorgegeben (Bildteile III und IV). Dieter Glasmacher unterteilte ihn in einen westlichen längsrechteckigen Teil mit der abstrahierenden Darstellung eines Schwimmbads mit figürlichen Szenen und einen östlichen Teil mit der angeschnittenen Darstellung eines Minikleids mit breitem Schattenwurf.[6] Im Gegensatz zu Nöfers monochrom-flächigen Hintergründen rastert Glasmacher die Flächen in circa 12 × 12 cm Zentimeter große Quadrate mit unterschiedlichen Farbfüllungen, die durch flächige Elemente teilweise überlagert werden. Die beidseitige vertikale Begrenzung des Mittelteils durch eine Art Bossengliederung in den gemeinsam verwendeten Grundfarben Rot, Gelb und Blau unterstützt die Verbindung der unterschiedlichen Bildteile zu einem gemeinsamen Werk. Noch deutlicher wird dieses Bestreben durch ein alle Bildteile unterfangendes, schwarzweiß gestreiftes Band, das an Warnbaken erinnert und neben der gliedernden eine Aufmerksamkeit verlangende, absperrende Signalwirkung evoziert.

Club Grünspan, Wandbild, Bildteile I und II, Aufnahme um 1970

Der heutige Zustand des Wandbilds vermittelt nicht mehr annähernd den Eindruck, der durch die Buntheit der Vollfarbtöne erreicht und durch den Hochglanz der Alkydharzbuntlacke noch gesteigert wurde (Abb. 3). Der im Maßstab 1:25 gefertigte Vorentwurf dokumentiert genau diese Farbwerte, die aus handelsüblichen Lackfarben nachzumischen waren.[7] Das Wandbild zog große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich (Abb. 4)[8] und tauchte selbst in Fachzeitschriften auf,[9] sodass aus diesen Bildquellen die Wirkung des ursprünglichen, unverwitterten und noch nicht durch Bäume verstellten Wallpaintings nachvollziehbar ist. Aus technologischer Sicht ist das Wandbild ein Kind seiner Zeit. Traditionelle Wandmalereitechniken für den Außenbereich wie die Silikat- oder die anspruchsvolle Freskotechnik hätten nicht nur eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung der Ausführenden verlangt, der erwünschte Effekt einer volltonigen Hochglanzmalerei hätte sich maltechnisch nicht realisieren lassen. Im Vertrauen auf die technischen Vorgaben des Herstellers, der zudem die Farben zur Verfügung stellte und Geld für die Ausführung spendete, erfolgte eine handwerklich solide Ausführung, wobei ein langfristiger Erhalt weder für die Künstler noch für die Ausführenden eine Rolle spielte.[10]

Aufnahme für den Opel-Wandkalender vor den Bildteilen I–III, 1971

Ein neuer Anlauf nach einer komplexen Restaurierungsgeschichte

Doch bereits nach wenigen Jahren machten erste Veränderungen, vermutlich in Glanz und Farbstabilität, einen farblos-transparenten Überzug notwendig. Wiederum nur kurze Zeit später erfolgten Mitte der 1970er Jahre die erste vollständige Übermalung der Nöfer-Bilder und Teilübermalungen der Bildteile Glasmachers mit Veränderungen der Farbtöne. In den Jahren 1986/87, gut zehn Jahre darauf, veranlasste die städtische Sprinkenhof-AG als Eigentümerin eine erneute große Instandsetzung, schon damals unter fachlicher Beteiligung des Denkmalschutzamts, das auf der Grundlage des seinerzeitigen Gesetzes auch bei nicht in die Denkmalliste eingetragenen Objekten beratend tätig werden konnte.[11] Auslöser für die Maßnahmen waren Schäden durch Risse im Mauerwerk und Putzträger und die damit verbundenen Verluste der Malerei, aber auch bereits Beeinträchtigungen durch das Bindemittelsystem der ersten Übermalung, das zur Ablösung der originalen Malschicht führte. Es verwundert, dass trotz fachlicher Bedenken des Farbenherstellers eine zweite Übermalung des Wandbilds erfolgte, zumal die Ausführung in den kompetenten Händen des gerade neu gegründeten Studiengangs »Pflege und Erhaltung von historischem Kulturgut« an der Fachhochschule Hildesheim lag. Ausschlaggebend war das ohnehin schon knappe finanzielle Budget, das glücklicherweise den vorgeschlagenen Neuverputz mit Rekonstruktion und damit die Vernichtung des Originals verhinderte. Alternativ dazu waren auch die Konservierung und Restaurierung des Bestands unter Berücksichtigung der ersten Übermalung vorgeschlagen worden. Dieser denkmalpflegerisch-restauratorisch begründete Ansatz stieß jedoch auf Ablehnung der involvierten Künstler, die eine vollständige Rekonstruktion in ursprünglicher Farbigkeit forderten. Die dann ausgeführten Maßnahmen nahmen wenig Rücksicht auf den Erhalt originaler Substanz und erfolgten im Sinne einer handwerklichen Reparatur und Rekonstruktion: »Große Risse werden aufgestemmt, hohle Partien abgenommen und neu aufgebaut«, umfangreiche Spachtelungen bereiteten die Rekonstruktion mit einer Lackfarbe auf Acrylbasis vor, die sich jedoch nicht an der ursprünglichen, sondern an der Farbigkeit der ersten Übermalung orientierte.[12]

Bildteil I, Schadensaufnahme, 2018

Im Jahr 2017 ergriff das Denkmalschutzamt die Initiative, das mittlerweile stark beeinträchtigte Wandbild zu erhalten (Abb. 5). Der Zeitpunkt schien günstig, hatte doch auch die Jahrzehnte vernachlässigte Bausubstanz des gesamten Quartiers zu einem 2016 abgeschlossenen städtebaulichen Realisierungswettbewerb geführt, der die Weichen für die zukünftige Instandsetzung stellen sollte. Die Bauherrin unterstützte das nun geplante Vorgehen, zunächst ein restauratorisches Gutachten in Auftrag zu geben. Die Erarbeitung im Rahmen einer Diplomarbeit an der Hochschule für Bildende Künste Dresden erwies sich als besonders ergiebig. Erstmalig erfolgte eine systematische Bestands- und Zustandserfassung mit einer umfangreichen Quellenrecherche. Interviews lieferten insbesondere zu den Intentionen der Künstler und zu vielen praktischen Ausführungsdetails wertvolle neue Erkenntnisse. Die Fakten waren allerdings ernüchternd: Die ungenügende Gründung der Gebäude führt bis heute zu markanten Rissen, die Alterung der mehrfachen Übermalungen wirkt sich durch Schwindprozesse verheerend auf die originale Malschicht aus, Umwelteinflüsse und mangelnder Bauunterhalt lassen Wasser eindringen und beschleunigen die Schadensprozesse. Doch wie umgehen mit diesem heruntergekommenen Koloss ehemaliger Hochglanzprogrammatik?

Aufgrund erfolgsversprechender Freilegungs- und Konservierungsversuche (Abb. 6) und mit Blick auf den Nachweis, dass circa 80 bis 90 Prozent der ursprünglichen Malerei unter den Übermalungen erhalten waren, lagen Ende 2020 Grundlagen für ein Restaurierungskonzept vor,[13] d as jedoch nur in Verbindung mit einer vorgestellten verglasten Ebene eine dauerhafte Erhaltung garantiert hätte. Die involvierten Künstler lehnten die Restaurierung im Rahmen einer ausführlichen rechtlichen Stellungnahme ab und beanspruchten das alleinige Entscheidungsrecht für den Umgang mit ihrem Kunstwerk; nur die vollständige Erneuerung von Putzträger und Malerei sei angebracht. Grundlegende Argumentationslinie bildete dabei die Distanzierung von der Wandmalerei als eigenständigem Kunstwerk, das lediglich als handwerklich-technischer Vorgang im Sinne einer Übertragung des künstlerischen Entwurfs betrachtet und als letztlich unbedeutend und austauschbar degradiert wurde. Nur der Entwurf auf Papier verkörpere die eigentliche künstlerische Leistung. Der vorhandene materielle Bestand, obwohl durch restauratorische Untersuchungen in Umfang und Qualität nachgewiesen, sei letztendlich nur »Müll«. In der weiteren Argumentation wird jede restauratorische Intervention zur Rückführung des Zustands von der Einwilligung der Künstler abhängig gemacht, da sie nicht nur eine Beeinträchtigung, sondern eine Entstellung im Sinne des Urheberrechts darstelle.

Bildteil V, Detail mit Teilfreilegung und konservierter Malschicht, 2021

Aus denkmalpflegerischer Sicht war den Argumenten nicht zu folgen. Dem Denkmalschutzamt konnte es in den folgenden Abstimmungen also nur noch um einen Kompromiss im Sinne der Substanzerhaltung gehen. Dabei war vorrangig der endgültige Verlust des Wandbilds durch Abschlagen des Putzes auszuschließen. In zähen Verhandlungen konnten die Künstler überzeugt werden, zumindest den Bestand als erhaltenswert anzuerkennen und Sicherungsmaßnahmen an den Malschichten zuzulassen. Im Gegenzug gab das Denkmalschutzamt die Zustimmung zur Überdeckung mit einem Wärmedämmverbundsystem mit geschlossener Putzplatte, die als Träger einer erneuten Ausführung des Wandbilds dienen soll. Mit dieser Lösung konnte auch dem Wunsch der Eigentümerin nach energetischer Qualifizierung der Fassade entgegengekommen werden, die mit Sicherheit auch konstruktive Verbesserungen an den Dachkonstruktionen nach sich ziehen wird. Die statische Ertüchtigung des Gebäudes bedarf eines aufwendigen temporären Stützsystems, die Anbringung des Wärmedämmverbundsystems erfordert hunderte Bohrungen in den Bestand. Ausgehandelt wurden hier eine enge Abstimmung zur Minimierung weiterer Substanzverluste, die vorab durchzuführende Konservierung der Malschichten und die Entwicklung eines wirkungsvollen Facings für die Überdeckung. Durch einen Vertrag wurden die Abstimmungen zwischen den Künstlern, der Eigentümerin und dem Denkmalschutzamt für alle Seiten rechtlich bindend.

Fazit

Die Erhaltung von Kunst am Bau erfordert die Einbeziehung urheberrechtlich begründeter Ansprüche in die Abwägung denkmalrechtlicher Entscheidungen. Ein frühzeitiger offener Dialog über denkmalpflegerische Grundsätze, restauratorische Vorgehensweisen und zu entwickelnde technische Möglichkeiten kann zu akzeptablen denkmalgerechten Lösungen führen. Dies gilt grundsätzlich bei vom Urheberrecht geschützten Werken, ganz besonders aber, sofern die Künstler*innen noch selbst befragbar sind. Im Fall des hier vorgestellten Wandbilds sind Restaurierung und Präsentation durch die Intervention der Künstler verhindert worden. Dies ist zunächst zu akzeptieren. Der erzielte Kompromiss reiht sich somit in die anhaltende Praxis im Umgang mit jüngeren Wandmalereien ein, die wesentlich durch Rekonstruktionen und nicht durch konservatorisch-restauratorische Maßnahmen an den Originalen geprägt ist.

-

Abbildungsnachweis

1, 5: Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, Eberhard Taube. — 2: Vermessungsbüro Carsten U. Haase und Thomas Bette. — 3: Werner Nöfer. — 4: © Opel. — 6: Danah Wessling.

© 2023 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Germany

Artikel in diesem Heft

- Inhalt

- Vorwort

- Aufsätze

- Kunst am Bau als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

- Systematische Erfassung baubezogener Kunst der DDR-Zeit in Brandenburg. Ein Zwischenbericht

- Erhaltungsgrundsatz versus Urheberrecht

- Der John-Brinckman-Brunnen in Rostock

- Kunst am Bau der Universität Tübingen

- Kunst am Bau der Universität Regensburg

- Ein Wiedersehen mit dem Kunstfries Die Presse als Organisator

- Verlust und Rettung baugebundener Kunst am Beispiel der Putzschnittbilder von Hermann Glöckner und Günther Wendt

- Monumentale Verheißungen

- Berichte

- Drinnen & draußen – Kunst im Norden der DDR

- 50 Jahre Institut für Denkmalpflege an der ETH Zürich

- Aktuelles

- Baden-Württemberg

- Rezensionen

- Tendenzen der 80er-Jahre

- Handbuch der Gartendenkmalpflege

- Bewahren?! Mosaiken und keramische Wandflächen in der Denkmalpflege

- Call For Papers

- Die Denkmalpflege 2/2023

Artikel in diesem Heft

- Inhalt

- Vorwort

- Aufsätze

- Kunst am Bau als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

- Systematische Erfassung baubezogener Kunst der DDR-Zeit in Brandenburg. Ein Zwischenbericht

- Erhaltungsgrundsatz versus Urheberrecht

- Der John-Brinckman-Brunnen in Rostock

- Kunst am Bau der Universität Tübingen

- Kunst am Bau der Universität Regensburg

- Ein Wiedersehen mit dem Kunstfries Die Presse als Organisator

- Verlust und Rettung baugebundener Kunst am Beispiel der Putzschnittbilder von Hermann Glöckner und Günther Wendt

- Monumentale Verheißungen

- Berichte

- Drinnen & draußen – Kunst im Norden der DDR

- 50 Jahre Institut für Denkmalpflege an der ETH Zürich

- Aktuelles

- Baden-Württemberg

- Rezensionen

- Tendenzen der 80er-Jahre

- Handbuch der Gartendenkmalpflege

- Bewahren?! Mosaiken und keramische Wandflächen in der Denkmalpflege

- Call For Papers

- Die Denkmalpflege 2/2023