Zusammenfassung

Im Beitrag wird skizziert, unter welchen Bedingungen das Grundbuchzentralarchiv des Landes Baden-Württemberg entstanden ist. Zugleich wird die Baugeschichte des heute unter Denkmalschutz stehenden Fabrikkomplexes nachgezeichnet, der das Grundbuchzentralarchiv heute beherbergt, und es wird aufgezeigt, welche Herausforderungen damit verbunden sind. Im Weiteren wird kurz auf die Gebäude- und Regelungstechnik eingegangen. Der Schluss ist der jüngst eingeführten Software zur barcodegestützten Reponierung von Unterlagen und den ersten Überlegungen zum Einsatz von RFID-Technologie im Archivbereich gewidmet.

Abstract

The article outlines the conditions under which the Grundbuchzentralarchiv of the State Baden-Württemberg was established. At the same time the building history of the listed factory complex is traced as well as associated challenges. Furthermore, the building and control technology is briefly discussed, and finally the recently introduced software for barcode-supported restoring of records and the first considerations on the use of RFID technology in archives are addressed.

1 Das Grundbuchzentralarchiv und seine Entstehungsgeschichte

Um das Grundbuchzentralarchiv des Landes Baden-Württemberg verstehen zu können, muss man die Vorgeschichte dieser relativ jungen Institution kennen. Streng genommen gibt es zwei Grundbuchzentralarchive. Beide sind Dienststellen des Landes. Einmal das „Grundbuchzentralarchiv Baden-Württemberg, Zweigstelle der grundbuchführenden Amtsgerichte“ als Dienststelle der Justiz. Dieses ist für Auskünfte aus den Grundbuchunterlagen nach 1900 zuständig. Die Dienststelle des Landesarchivs „Grundbuchzentralarchiv Kornwestheim, Außenstelle des Landesarchivs Baden-Württemberg“ ist in vielerlei Hinsicht Dienstleisterin für die Justiz. Beide Behörden befinden sich unter einem Dach und arbeiten eng zusammen. Das Landesarchiv kümmert sich um die gesamte Logistik, den Leihverkehr der Unterlagen zu den Grundbuchämtern und um die Langzeitsicherung. Zudem sind im Lesesaal für Historische Grundbuchunterlagen diejenigen Unterlagen, die aus der Zeit vor 1900 stammen, für alle Interessierten einsehbar.

Der Aufbau und die Einrichtung des Grundbuchzentralarchivs[1] war ein Kooperationsprojekt zwischen dem baden-württembergischen Justizministerium und dem Landesarchiv Baden-Württemberg.

Obwohl es von beiden Partnern bereits in früherer Zeit Überlegungen gab, wie längerfristig mit Grundbuchunterlagen umgegangen werden soll, war es neben dem Einfluss des Rechnungshofs rechtlicher Druck von Seiten der EU-Gesetzgebung, der zur sogenannten Notariats- und Grundbuchamtsreform führte.[2] Sehr frühe Überlegungen gab es bereits in der Sitzung des badischen Staatsministeriums vom 2. Mai 1919. Das badische Justizministerium berichtete, „die an und für sich wünschenswerte Neuregelung des Notariats- und Grundbuchwesens muß einstweilen zurückgestellt werden, da die Landbevölkerung von einer Verlegung der Grundbuchämter in das Amtsgericht nichts wissen will“.[3]

Knapp 100 Jahre später war es soweit. In der größten Reform im baden-württembergischen Justizwesen wurden sämtliche Grundbuchämter aufgelöst. Die Aufgaben der über 660 Grundbuchämter – mehr als im Rest der Bundesrepublik zusammen[4] – werden seither von 13 grundbuchführenden Amtsgerichten wahrgenommen.

2007/2008 beschloss der baden-württembergische Ministerrat die Zentralisierung der Grundbuchämter. Die Verhandlungen und Vorbereitungen für einen Kabinettsbeschluss dauerten bis Sommer 2010.[5] Die Umsetzung der Reform sollte 2012 starten. Aus EU-rechtlichen Gründen musste die Reform bis 31. Dezember 2017 abgeschlossen sein.

Es wurden Überlegungen angestellt, was mit den papiernen Unterlagen aus den aufzulösenden Grundbuchämtern geschehen soll. Eine vom Justizministerium beauftragte Unternehmensberatung kam zum Schluss, dass eine zentrale Aufbewahrung sämtlicher papierner Grundbuchunterlagen am sinnvollsten und kostengünstigsten sei. Diesem schloss sich das Justizministerium an.

Vom Justizministerium durchgeführte Messungen und Hochrechnungen ergaben einen Wert von ca. 182 000 lfd. Metern Unterlagen, die zwischen 2012 und 2017 aus den aufzulösenden Grundbuchämtern zusammengeführt werden mussten. Obwohl die neuen grundbuchführenden Amtsgerichte sowohl die Grundakten als auch die Grundbücher elektronisch führen würden, war es auf Grund rechtlicher Vorgaben notwendig, dass die Amtsgerichte weiterhin in die papieren Unterlagen Einsicht nehmen konnten. Vor allem die papiernen Grundakten – die den größten Teil der Unterlagen ausmachen – waren hierbei im Fokus. Die Einsichtnahme in die Grundakten musste zeitnah in zweierlei Hinsicht ermöglicht werden. Zum einen spätestens zehn Arbeitstage, nachdem die Unterlagen im Grundbuchzentralarchiv angeliefert wurden (Aufbaubetrieb). Zum anderen müssen die Unterlagen spätestens am dritten Tag nach der Bestellung durch die Mitarbeitenden der Justiz bei diesen eintreffen (Regelbetrieb). Das Landesarchiv hatte die Aufgabe übernommen, die angelieferten Unterlagen zu erfassen, zu verpacken und einzulagern. Zugleich musste es vom ersten Tag an den Leihbetrieb für die Justiz sicherstellen.

Damit waren der Zeitrahmen, die Menge und die Verarbeitungszeit gesetzt. Das bedeutete für den Aufbaubetrieb, dass innerhalb kurzer Zeit große Massen an Unterlagen zu verarbeiten waren und dafür die nötige Infrastruktur vorhanden sein musste. Gleichzeitig war klar, dass nach Ende dieser Aufbauphase die Infrastruktur zumindest in Teilen rückgebaut und umgenutzt werden würde. Wer Großprojekte in öffentlicher Hand kennt, weiß, dass diese Vorgaben sportlich waren.

2 Das Salamander-Areal in Kornwestheim

Bevor Unterlagen angeliefert werden konnten, musste ein geeignetes Gebäude gefunden werden. Das Landesarchiv legte hohen Wert auf die Gewährleistung der archivfachlichen Voraussetzungen für ein Gebäude.[6] Eine Stellungnahme des Landesarchivs vom 25. November 2010 machte deutlich, dass nur ein Neubau sämtliche Anforderungen erfüllen könnte und damit auf Rang 1 bei der Auswahl käme. Schnell war aber klar, dass innerhalb der kurzen Frist von Sommer 2010 bis zum Start der Anlieferungen im März 2012 kein Neubau realisiert werden konnte.

Damit begann die Suche nach einem geeigneten Standort. Angeboten und besichtigt wurden u. a. alte militärische Gelände wie die Bundesfestung in Ulm, neuere Konversionsflächen im Odenwald, Bergwerkstollen im Schwarzwald oder verschiedene Fabrikgebäude älteren und jüngeren Datums. Neben den archivfachlichen Kriterien, die (nach Umbau) erreichbar und einhaltbar sein mussten, gab es noch weitere Kriterien für die Gebäudeauswahl. Etwa die Lage des Standorts und dessen Erreichbarkeit, natürliche Gefahren wie Hochwasser/Überflutung, oder sonstige Gefahrenpotentiale, die Sicherheitslage allgemein und den Brandschutz betreffend, Unterbringung der Mitarbeitenden, Technik und Betriebskosten etc.

Auf die Ausschreibung des Landes wurden drei Angebote eingereicht. Letztlich fiel die Entscheidung zu Gunsten des Salamander-Areals in Kornwestheim. Dabei handelte es sich zwar um eine denkmalgeschützte Immobilie, aber man sah dort die meisten Anforderungen erfüllt oder erfüllbar sowie größeres Potential und eine höhere Flexibilität. Letztere war von großer Bedeutung, da man zu Beginn des Projektes nicht genau sagen konnte, ob die angenommenen 182 lfd. Kilometer an Unterlagen über- oder unterschritten würden.[7] Das Thema Denkmalschutz spielte bei der Auswahl keine Rolle.

Das Salamander-Areal in Kornwestheim beheimatete zwischen 1904 und 2004 auf zuletzt über 90 000 qm das Hauptwerk der Salamander AG, die einer der größten Schuhproduzenten Deutschlands war. 2004 musste die Firma Insolvenz anmelden. Es folgten verschiedene Übernahmen. 2008 wurde der Sitz der Firma von Kornwestheim nach Offenbach am Main verlegt.[8] Die Gebäude wurden an verschiedene Nutzer vermietet oder lagen brach. 2009/2010 erfolgte der Verkauf des denkmalgeschützten Areals an die Immovation AG bzw. deren eigens gegründete Tochter, die Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK).[9]

Am 24. März 2011 wurde der Mietvertrag zwischen dem Land, vertreten durch Vermögen und Bau, Amt Ludwigsburg, und dem Vermieter unterzeichnet.[10] Dieser Vertrag umfasste zunächst knapp 19 000 qm. Seit dem Ende der Ausbaumaßnahmen 2017 verteilen sich Büroflächen und Öffentlichkeitsbereiche der beiden Dienststellen, Werkstätten, Lagerflächen und 90 Magazine auf mehr als 30 000 qm.[11]

Innerhalb kürzester Zeit mussten nun Umbaumaßnahmen durchgeführt werden. Dabei stand von vornherein fest, dass bis zum Einzug der ersten Mitarbeitenden nicht das komplette Gebäude saniert und alle Magazine eingebaut werden können. Vereinbart wurde, dass bis zum 31. Dezember 2011 die Büro- und Werkstattbereiche sowie die ersten vier Magazine ausgebaut werden sollten. Die weiteren Flächen – insbesondere Magazine und weitere Werkstätten – sollten nach und nach folgen. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, da sich auf Grund verschiedener Ursachen im Lauf des Projekts noch unterschiedliche weitere Bedarfe ergaben.[12]

3 Abriss über die Bauentwicklung

Am heutigen Standort des Salamander-Areals wurden ab 1904 bis weit in die 1980er Jahre hinein Fabrik-, Verwaltungs- und Nebengebäude errichtet, umgebaut und wieder abgerissen. Diese Bautätigkeiten unterbrachen die beiden Weltkriege nur kurz.

Das heutige Grundbuchzentralarchiv befindet sich in den Gebäuden mit den Nummern 2, 3 (früher 3 und 3a), 7 (früher 4 und 4a) sowie unterirdisch in Bau 8 (früher 4b).[13] Die Bauzeit dieser Gebäude liegt zwischen 1912 und 1964.[14] Die Gesamtanlage der Salamanderwerke steht nach § 2 des Denkmalschutzgesetzes unter Denkmalschutz.[15] Das birgt gewisse Herausforderungen.

3.1 Bau 1 und 2

Bau 1 und 2 wurden von dem Architekturbüro Schlösser & Weirether 1925 geplant und bis 1926 errichtet. Das Stuttgarter Architekturbüro zeichnete auch verantwortlich für den Entwurf und die Ausführung der Villa Reitzenstein, die seit 1921 Regierungssitz des Volksstaats Württemberg und seit 1948 Amtssitz des Ministerpräsidenten ist.[16] Das war wohl auch der Grund, für diese neuen Gebäude auf das bisher und noch bis 1927 für die Fabrik, Lager- und Funktionsgebäude zum Einsatz kommende Architekturbüro Manz zu verzichten. Denn gerade Bau 1 wurde repräsentativ, im Stil des aufwärtsstrebenden Expressionismus, ausgeführt. Ein großzügiges Eingangsportal in einer zurückhaltend, aber fein geschmückten Fassade führt in die Eingangshallte mit einem über sämtliche Stockwerke reichenden, beeindruckenden runden Lichthof, dessen Abschluss eine vermeintliche Glaskuppel überwölbt. Bei Letzterer handelt es sich allerdings nur um ein Glasdach, das die Illusion erweckt, eine Kuppel darzustellen. Im 1. OG von Bau 1 lagen die repräsentativen Büros der Direktion.[17]

Salamander-Areal mit Gebäudebezeichnung, Stand 1968 (Vorlage: LEO-BW – Orthophotos 1968)

Salamander-Areal mit Gebäudebezeichnung, Stand 2023 (Vorlage LEO-BW – aktuelle Orthophotos)

Im direkt anschließenden, weitaus schlichter gehaltenen Bau 2 kamen im Untergeschoss Garderoben und Lagerräume, im Erdgeschoss der Versand, im 1. OG nochmals ein Lager und in den beiden restlichen Geschossen Arbeitssäle unter.[18] Der Backstein-Bau steht auf einem Betonsockel. Die Konstruktion besteht nach Schneider aus tragenden Mauerwerkspfeilern, Eisenbetonstützen sowie Eisenbetondecken. Damals moderne Panzerfenster ließen viel Licht ein und schafften helle Arbeitsplätze.[19] Als das Gebäude 2010 besichtigt wurde, war von der Innenausstattung aus den Anfangsjahren nichts mehr vorhanden. Uns präsentierte sich das Innere des 1. Obergeschosses im Stil der 1980er/1990er Jahre mit grauen Systemwänden und „salamandergrünen“ Türrahmen. Aus Kosten- und Zeitgründen wurden im 1. OG, das zunächst für die Verwaltungen der beiden Dienststellen ertüchtigt werden musste, die Systembauwände und Türrahmen beibehalten. Die Raumzuschnitte wurden nur geringfügig an die Bedürfnisse angepasst. Neue Verkabelungen und Teppiche wurden verlegt und neue Möbel angeschafft. Damit war für diesen Bereich die kurze Bauzeit von 9 Monaten kein Problem. Im Laufe des Projekts musste für die Mitarbeitenden der Justiz im 3. und 5. OG weitere Funktions- und Büroräume eingerichtet werden. Da es in diesen Bereichen keine Systemwände mehr gab, sind die Räume in Trockenbauweise errichtet worden. Im 5. OG gibt es neben Büroräumen einen gemeinsamen Besprechungsraum.

Baugesuch Bau 3, 1. Fertigung 1912 (Vorlage Landesarchiv)

Im Untergeschoss von Bau 2 wurden ab 2015 fünf Magazine mit knapp 220 qm bis gut 270 qm eingebaut, die jeweils mit einer Rollregalanlage ausgestattet sind. Im westlichen Bereich des Erdgeschosses wurden 2018/2019, nachdem der ursprüngliche Anlieferungs- und Werkstattbereich nicht mehr benötigt wurde, eine kleine Anlieferung, ein kleinerer Werkstattbereich mit Schmutzraum sowie der Öffentlichkeitsbereich des Landesarchivs eingerichtet. Dieser beinhaltet den Lesesaal für Historische Grundbuchunterlagen, eine Bibliothek, einen Schulungs- und einen Beratungsraum sowie eine Infothek im Foyer, in dem Vortragsveranstaltungen abgehalten werden. Vom Vormieter wurden die gläsernen Systembauwände übernommen. Die Raumzuschnitte passten wir an die spezifischen Bedürfnisse eines archivischen Öffentlichkeitsbereichs an. Gemäß den Ansprüchen eines modernen Archivs sind diese Räumlichkeiten nicht nur funktional eingerichtet, sondern auch dem Selbstverständnis entsprechend transparent.

Im östlichen Bereich des EG wurden drei Magazine mit Standregalen eingerichtet, jeweils zwischen 228 und 245 qm groß. In diesen Magazinen sind Teile der historischen Grundbuchunterlagen untergebracht, um die Wege zwischen Lesesaal und Magazin kurz zu halten.

Im 2. bis 4. Obergeschoss wurden jeweils zwei Magazine mit einer Größe zwischen 215 bis 269 qm eingebaut. Die Magazine im 2. und 4. Obergeschoss sind, da die restlichen Flächen im Bau 2 in diesen Geschossen anderweitig vermietet sind, nur von Bau 3 aus zu erreichen. Lediglich die Magazine im Untergeschoss konnten mit Rollregalanlagen ausgerüstet werden.

3.2 Bau 3

Der baugeschichtlich älteste und zugleich jüngste Teil des heutigen Grundbuchzentralarchivs liegt im jetzigen Bau 3, der aus dem ehemaligen Bau 3 und Bau 3a besteht. Bau 3 wurde 1912 von dem Architekten Philipp Jakob Manz geplant, im August 1912 von der Gemeinde Kornwestheim genehmigt und 1912/1913 ausgeführt (vgl. Abbildung 3).[20]

Das Architekturbüro Manz war dafür bekannt, industrielle Komplexe innerhalb kürzester Zeit kostengünstig zu errichten. Bis auf die erwähnte Ausnahme bei Bau 1 und 2 führte das Büro bis 1927 sämtliche Planungen und deren Umsetzung für die Salamander AG durch. Der damals an Bau 5 angrenzende Bau 3 (Bau 2 existierte noch nicht) war als Fabrikgebäude mit Arbeitssälen vom EG bis ins 3. OG konzipiert. 1949/1950 wurden Kriegsschäden in Bau 3 und 4 (heute Bau 7) beseitigt und die bisherigen Bauten um ein Geschoss aufgestockt.[21]

An der östlichen Front zum Innenhof, der 1925/1926 durch die Errichtung von Bau 1 und 2 entstanden ist, wurde 1964 ein Lagergebäude (Bau 3a) errichtet. Laut Baubeschreibung handelt es sich um Stahlbetoneinzelfundamente. Die Tragkonstruktion besteht aus Stützen und „Decken im Stahlbetonortbeton“ (vgl. Abbildung 4).[22]

In diesem direkt an den Bürobereich angrenzenden Bau wurden die vier ersten Magazine erstellt. Zuvor mussten noch mehrere Aufzugsschächte rückgebaut werden. Dazu wurde auch in den Obergeschossen schweres Gerät eingesetzt, da mit üblichen Presslufthämmern die zur Verfügung stehenden neun Monate Bauzeit nicht ausgereicht hätte (vgl. Abbildung 5).

Funktional unterscheidet sich heute Bau 3 nicht vom direkt angrenzenden Bau 7. Lediglich durch den Anbau 3a gibt es in Bau 3 östlich und westlich vom Gang Magazine, während es in Bau 7 nur zur westlichen Seite hin Magazine gibt. So sind die Übergänge zwischen den Bauten fließend, und eine Unterscheidung der Baukörper Bau 3 und 7 wäre eigentlich überflüssig. Entsprechend wurde die Lüftungs-, Leitungs- und Steuerungstechnik unabhängig von den Baukörpern in den Magazinen verlegt. Dieses Vorgehen führte in der Anfangsphase jedoch zu erheblichen Problemen.[23]

Vom Erdgeschoss bis zum 4. Obergeschoss sind in Bau 3 insgesamt 27 Magazine mit einer Größe zwischen 112 bis 253 qm sowie mehrere Lager und Technikräume eingebaut worden. Im EG und 1. OG wurden Rollregale eingebaut, in den darüberliegenden Stockwerken Standregale.

3.3 Bau 7 und 8

Der heutige Bau 7 besteht aus den ehemaligen Gebäudeteilen Bau 4 und Bau 4a. Wie erwähnt, schließt Bau 7 direkt südlich an Bau 3 an. Weshalb und wann die Bezeichnung von Bau 4 zu Bau 7 wechselte, ist unklar. Der einstige Bau 7 stand, wie auf dem Orthophoto von 1968 zu erkennen ist, auf der östlichen Seite parallel zu Bau 4 und 4a.[24] Noch 1983 existierte nach Schneider der alte Bau 7.[25] Für Bau 4 wurden bereits 1912 Pläne vom Architekturbüro Manz entwickelt. Vermutlich in Folge des 1. Weltkrieges verzögerte sich der Bau des Gebäudes. Erst 1922 wurden die alten Pläne umgesetzt und ein 80 Meter langes Fabrikgebäude mit drei Obergeschossen errichtet. Nach der Weltwirtschaftskrise wurden zwischen 1932 und 1939 in der südlichen Verlängerung von Bau 4 die Bauten 4a (1932), 4b (heute Bau 8) und 4c (heute Bau 9) fertiggestellt. Bau 4a wurde direkt mit Bau 4 verbunden, während die beiden anderen Gebäude einzeln stehen (vgl. Abbildung 6).

Aufbau Bau 3a 1964 (Vorlage Landesarchiv)

Schweres Gerät im 1. OG Bau 3 im Einsatz. Hinter der Glastür befindet sich Bau 2. Baubesichtigung vom 6.9.2011 (Foto: Michael Aumüller, Vorlage Landesarchiv)

Ein Steg im 1. OG verbindet Bau 4a mit 4b.[26] Für diese Gebäude zeichnete das Salamander-Baubüro verantwortlich. Das Salamander-Baubüro wandte sich von der Manz’schen Backsteinoptik ab. Diese Fabrikgebäude wurden als reine Betonbauten mit Satteldächern ausgeführt. Bau 4a und 4b wurden fünfgeschossig errichtet, Bau 4c als Lagergebäude nur mit zwei Geschossen.[27] Damit überragte Bau 4a Bau 4 um ein Geschoss. Erst in Folge der Beseitigung der Kriegsschäden wurden die niedrigeren Gebäude 1949/1950 erhöht.[28]

Ostfassade Bau 7. Linke Seite ehemals Bau 4a (Beton) von 1932, rechte Seite ehemals Bau 4 (Backstein) von 1922 mit nachträglichem 4. OG von 1949/1950 und noch nicht rückgebautem Schleppdach über der ehemaligen Anlieferung (Foto: Michael Aumüller, Vorlage Landesarchiv)

Um 1939 wurde ein unterirdischer Verbindungstunnel zwischen den damaligen Bauten 4a und 4b gebaut. Da das Grundbuchzentralarchiv nur im UG von Bau 8 über Mietflächen verfügt, ist dieser Tunnel heute der einzige Weg, um trockenen Fußes von Bau 7 in Bau 8 zu gelangen.

Zwischen Bau 8 und dem heutigen Bau 9 wurde 1939 ebenfalls ein unterirdischer Tunnel geplant und am 10. Februar 1940 genehmigt. Sieht man sich die bereits am 14. Oktober 1938 genehmigten Pläne des UG Bau 9 an, erkennt man, dass bereits vor Kriegsbeginn dort Luftschutzräume, Gasschleusen und im nördlichen Bereich Räume für eine „Einsatz-Gruppe“ und einer für eine „Ausweich-Befehls-Stelle“ vorgesehen wurden.[29]

Ausschnitt Bauplan UG Bau 4c, südl. Bereich (Vorlage Landesarchiv)

Im Erdgeschoss Bau 7 sind für die Eingliederungsphase (2012–2018) vier unterschiedlich große Werkstatträume mit Platz für mehr als 50 Mitarbeitende sowie Büroräume, ein Pausenraum, WC-Anlagen mit Duschen, eine Garage für den Gabelstapler und die elektrischen Ameisen sowie zwei sogenannte Indoorsafes eingerichtet worden. Letztere dienten dazu, die auf Paletten angelieferten Grundbuchunterlagen bis zur Erfassung und endgültigen Einlagerung sicher zwischenzulagern. Insgesamt konnten dort bis zu 350 Paletten gelagert werden.

Für die Anlieferung der Unterlagen durch LKWs wurden zeitweilig zwei große Sektionaltore in die Fassade eingebaut.[30] Die ursprüngliche Planung sah vor, diesen Anlieferungs- und Werkstattbereich nach der Eingliederungsphase in den Öffentlichkeits- und Werkstattbereich umzubauen. Die Indoorsafes sollten mit Regalanlagen ausgestattet und in Magazine umgewandelt werden. Nach der Statik-Krise (s. u. Abschnitt 5) wurden die Pläne dahingehend angepasst, dass auch die Werkstätten, die Büros und die Freifläche der Anlieferung auf Grund der hohen Deckentraglast rückgebaut und dort in Magazine mit Rollregalanlagen umgewandelt und nur die WC-Anlagen sowie der Pausenraum bis auf Weiteres beibehalten werden.

Inzwischen befinden sich im Bau 7 vom EG bis ins 4. OG insgesamt 38 Magazine mit einer Größe von 169 bis 299 qm. Wie im Bau 3 wurden im EG und 1. OG Rollregale eingebaut, in den restlichen Stockwerken Standregale.

Im UG Bau 8 wurden 11 Magazine in einer Größe zwischen 111 und 214 qm mit Rollregalanlagen ausgestattet.

4 Gebäudetechnik

Die Anforderungen an die Gebäude für die Schuhproduktion waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem viel Licht und Platz. Diese wurden einerseits durch sehr große und zahlreiche Fensterflächen in den Ost- und Westfassaden realisiert. Andererseits wurden in den einzelnen Gebäuden sehr große Arbeitssäle errichtet. Im Areal fanden bis zu 11 000 Menschen Arbeit.[31] Für die Langzeitaufbewahrung von Unterlagen ist Licht jedoch kontraproduktiv.

Die wichtigsten technischen Anforderungen an die Magazine lauteten:

Schutz vor unbefugtem Eindringen und Diebstahl;

Schutz vor Schäden durch Feuer und Explosionen sowie gebäudeinterne Schäden wie etwa durch Sturm, Hagel, Starkregen, Hochwasser und Erdbeben;

Eignung für die dauerhafte Verwahrung von Archivgut. Unter anderem durch Einhaltung der Vorschriften und Empfehlungen der DIN ISO 11799 „Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- und Bibliotheksgut“, insbesondere:

Raumtemperatur mit geringen Schwankungen, (14–18 °C, kurzzeitig max. 26 °C),

Begrenzung der relativen Luftfeuchtigkeit auf 35–50 %, kurzzeitig max. 60 % tolerierbar,

Möglichkeit zur positiven Beeinflussung des Raumklimas durch gezielte Be- und Entlüftung oder maschinelle (Teil-)Klimatisierung, jeweils in Verbindung mit geeigneten Wand- und Deckenanstrichen (keine luftundurchlässige Dispersionsfarbe),

Schutz gegen natürliche UV-Strahlung, Reduktionswirkung mindestens 98 %,

Manuell regulierbare Nennbeleuchtungsstärke, 50–100 Lux,

Kleine Brandabschnitte mit Feuerwiderstand F 90 (200 qm, maximal zulässiger Bruttorauminhalt 1 200 m³),

keine Gasleitungen im Magazinbereich,

Rauchabzüge,

zentrale Stromlos-Schaltung für die Magazinräume zur Reduzierung der Brandgefahr,

Rauchmelder mit Aufschaltung zur Feuerwehr,

keine wasserführenden Leitungen über den Regalstellflächen (wenn unvermeidbar, Installation von Auffangwannen unterhalb der Leitungen, um gegebenenfalls austretende Flüssigkeit von den Archivalien fernzuhalten und in die Kanalisation zu leiten).[32]

Die riesigen Flächen der ehemaligen Arbeitssäle boten viele Möglichkeiten, um die Vorgaben eines sogenannten Eckpunktepapiers zu erfüllen. Das Eckpunktepapier sollte den Eigentümern soweit wie möglich eine Hilfestellung für die Umsetzung des Bauprogramms bieten und diente als Grundlage für die Mietverhandlungen.[33]

Der Denkmalschutz ließ keine Außendämmung zu, die notwendig gewesen wäre, um die Klimaziele in den Archivräumen zu erreichen. Der Vermieter legte daher einen Entwurf vor, der eine sogenannte Haus-in-Haus-Lösung vorsah. In die großen Fabrikhallen wurden aneinander gereiht einzelne Magazine mit jeweils ungefähr 200 qm gesetzt. Auf der westlichen Seite gibt es einen Technikgang. In diesem verlaufen alle notwendigen Leitungen. Auf der östlichen Seite befindet sich der Beschickungs- oder Arbeitsgang, auf dem die Magazinmitarbeiter unterwegs sind und über den die Magazine erschlossen werden. Damit haben die Archivräume keinerlei Kontakt zur Außenhaut der Gebäude. Die Magazinplanung wurden über die verschiedenen Stockwerke der Bauten 2, 3 und 7 hinweg weitestgehend „kopiert“.[34] D. h. der Aufbau der Magazine, der Technik- und Arbeitsgänge sowie der Technikräume ist über die Stockwerke hinweg nahezu identisch (vgl. Abbildung 8).

3. OG Magazin 1–10 = Bau 7; Magazin 11–17 = Bau 3; Magazin 21 & 22 = Bau 2. In rot die neu einzubauenden Magazine (Vorlage Landesarchiv)

Über die Haus-in-Haus-Lösung konnten viele der oben aufgeführten Anforderungen erfüllt werden. Es gibt keine UV-Strahlung, die in Trockenbauweise ausgeführten Magazinwände entsprechen den Vorgaben des Einbruchschutzes und erfüllen die notwendigen Normen zur Dämmung.

Durch einen Riegelkontakt, der beim Abschließen der Magazintüren aktiviert wird, werden die Magazine nach 20 Minuten stromlos geschaltet. In den Magazinen mit Rollregalanlagen werden die Regale in die sogenannte Fire-Park-Stellung gefahren. In dieser Stellung bildet sich in jeder Regalreihe ein schmaler Gang, der eine Belüftung ermöglicht und so die Bildung von Klimanestern verhindert.

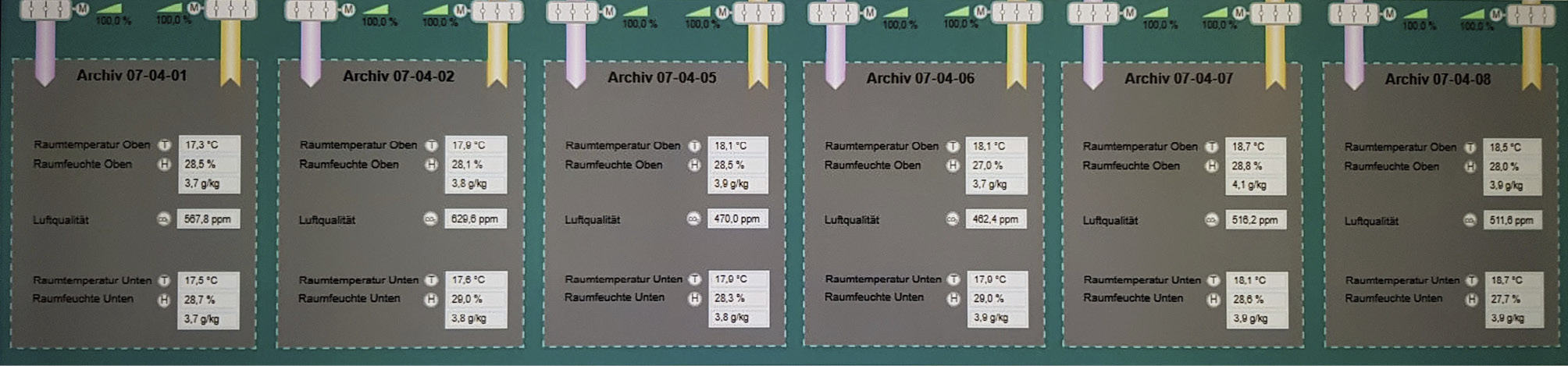

Jedes Magazin ist an die Gebäudeleittechnik (GLT) angeschlossen. Auf der GLT werden Fehlermeldungen der magazintechnischen Anlagen angezeigt, die durch die Lüftungstechniker, z. T. über Fernwartung, entstört werden. Über den Zentralrechner ist auch ersichtlich, welche Magazintür abgeschlossen ist. Es werden verschiedene Messwerte erhoben, am Rechner angezeigt und ggfs. automatisiert reguliert. In zwei unterschiedlichen Höhen werden in den einzelnen Magazinen der CO2-Gehalt der Luft, die Luftfeuchte und die Temperatur gemessen. Die gleichen Werte werden auch für die Außenluft erhoben.

Im Idealzustand ist die Regelungshierarchie die folgende:[35]

Luftfeuchte, Temperatur und CO2-Gehalt befinden sich an allen Messpunkten im Magazin im Soll-Zustand. Sämtliche Anlagen sind ausgeschaltet.

Luftfeuchte, Temperatur und/oder CO2-Gehalt sind nur bei einem Teil der Messpunkte im Magazin im Soll-Zustand. Über die Umwälzfunktion im Magazin wird versucht, den Idealzustand wiederherzustellen.

Können die Idealwerte nicht durch Umluft erreicht werden, werden die Außenmesswerte geprüft. Sind die Werte so beschaffen, dass sie dafür sorgen können, die Soll-Werte zu erreichen, wird über die Lüftungsanlage Außenluft in die Magazine gespült.

Erst wenn die Außenluft ebenfalls keinen Beitrag leisten kann, um die Soll-Werte zu erreichen, wird maschinell befeuchtet, beheizt oder gekühlt.

Türansicht GLT, rot = geöffnet

Leider wurde bei der Planung keine maschinelle Entfeuchtung vorgesehen, was sich in den letzten Jahren immer wieder nachteilig bemerkbar gemacht hat.

Beschickungs- und Arbeitsgang Bau 7 Richtung Süden (Foto: Michael Aumüller, Vorlage Landesarchiv)

In der Anfangsphase wurden zudem die Durchschnittswerte aus den von der jeweiligen Kühlanlage versorgten sechs bis sieben Magazinen ermittelt und daraufhin versucht, in diesen Magazinen über die oben beschriebene Regelungstechnik einheitliche Werte zu erreichen. Das scheiterte bei den Anlagen, die die Magazine in Bau 7 und Bau 3 versorgten, da durch die unterschiedlichen Baukörper die klimatischen Bedingungen in den Magazinen der jeweiligen Baukörper zu stark voneinander abwichen. Durch die Anpassung der Anlagensteuerung konnten diese Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden.

Für die Problematik der massiven Sonneneinstrahlung auf der Ost- und z. T. der Westseite in Bau 7 konnte seit dem Einzug bisher (noch) keine befriedigende Lösung gefunden werden. Insbesondere durch die Fensterflächen der Ostseite, die kaum durch andere Gebäude, Bäume o. ä. verschattet sind, strahlt die Sonne ungehindert. Die Beschickungs- und Arbeitsgänge sowie die Technikgänge erhitzen sich deswegen in heißen Sommern auf zum Teil bis zu 50 °C. Das stellt eine enorme Belastung für die Mitarbeitenden dar, die von heißen Gängen in kühle Magazine und umgekehrt wechseln müssen. Zugleich heizen sich die metallenen Magazintüren, die Wände und besonders die Decken und Fußböden in den Gängen auf. Diese leiten die Wärme in die Magazine. Dadurch sind die Soll-Temperaturen momentan nicht zu erreichen.

Eine Außendämmung des Gebäudes oder eine Außen-Verschattung der Fenster mit Rollläden, Jalousien o. ä. verbietet der Denkmalschutz. Nach sehr langem Hin und Her zwischen Vermieter, Mieter und Denkmalschutzbehörden wurden im Frühjahr 2023, nach mehr als zehn Jahren, im 2. OG versuchsweise UV-Schutzfolien auf die Fenster angebracht. Im 1. OG wurden die Fenster im Innenbereich abgeklebt. Über den Sommer werden nun Messungen in den einzelnen Stockwerken durchgeführt, um zu prüfen, ob die einzelnen Maßnahmen etwas bringen und wenn ja, wie viel. Sollten sich die UV-Schutzfolien bewähren, werden voraussichtlich im Herbst 2023 die anderen Geschosse damit versehen.

GLT Messwerte für einen Teil der Magazine im 4. OG Bau 7 (Winter). Die Temperatur stimmt weitestgehend, die Luftfeuchte ist zu gering (Vorlage Landesarchiv)

Noch lässt sich nicht sagen, ob die energieeffiziente Klimasteuerung der Magazine auf Grund der Vorgaben des Denkmalschutzes und der damit verbundenen sehr hohen Temperaturen im Sommer in den Gängen gescheitert ist. Es bleiben die Ergebnisse abzuwarten, die die UV-Schutzfolie bringt. Bis dahin versucht man sich Schritt für Schritt über die Verbesserung der Mess- und Steuerungstechnik sowie durch die Fensterfolien oder ggfs. andere baulichen Maßnahmen an die Soll-Werte heranzutasten (vgl. Abbildung 11).

5 Die Statik-Krise

Die Ursache der Statik-Krise liegt nicht in der Eigenschaft als denkmalgeschütztes Gebäude. Wie der Abriss über die bauliche Entwicklung der Gebäude, in denen sich heute das Grundbuchzentralarchiv befindet, zeigt, hatte es der Vermieter mit einem Konglomerat von Baukörpern aus unterschiedlichen Zeiten zu tun. Diese waren in verschiedenen Techniken und unterschiedlichen Materialien ausgeführt. Sie waren in ihrer Planung als Büroräume, Werkstätten, Lagerflächen etc. konzipiert.

Im Angebot wurde vom Vermieter eine statische Voruntersuchung vorgelegt, die zu dem Schluss kam, dass die Nutzlasten für eine zukünftige Nutzung als Archivraum „sehr gut geeignet“ seien.[36] Der Vermieter baute die in den Eckpunkten geforderten Rollregalanlagen ein.

Am Freitag 16. Mai 2014 teilte der Vermieter nachmittags telefonisch mit, dass dessen neu bestellter Statiker erhebliche Zweifel habe, ob die Deckentragkraft für die geplanten bzw. im 1. OG Bau 3 und 7 bereits realisierten Rollregalanlagen wirklich ausreichend sei. Die Magazine im 1. OG waren zu diesem Zeitpunkt komplett gefüllt. Im EG darunter waren die Werkstätten eingerichtet, in denen zu diesem Zeitpunkt knapp 30 Mitarbeitende tätig waren. Da zudem Baumaßnahmen im Umfeld des Gebäudes die Werkstätten und Magazinräume heftig erschütterten, musste umgehend eine Entscheidung über den weiteren Betrieb getroffen werden. Tief saß noch der durch den Einsturz des Kölner Stadtarchivs ausgelöste Schock. Es wurde beschlossen, dass am Montagmorgen keine Mitarbeitenden mehr Bau 3 und Bau 7 betreten dürfen und die Arbeiten vorerst eingestellt würden. Vermögen und Bau sollte eine Einschätzung bzgl. einer möglichen Gefährdung der Mitarbeitenden in den Werkstätten abgeben. Aufgrund der Brisanz der Lage, die die Reform akut gefährdete, sorgte das Justizministerium, nachdem der Minister davon erfahren hatte, gemeinsam mit dem Finanzministerium als vorgesetzte Behörde von Vermögen und Bau dafür, dass bereits am Montagabend Baustützen in der ersten Werkstatt eingebracht wurden. So konnten am Dienstag die ersten Arbeiten wieder aufgenommen werden. Bis Mittwoch wurden die Decken im gesamten Erdgeschoss mit 800 Baustützen abgesichert. Das Arbeiten war wieder gefahrlos möglich, wurde aber durch die Baustützen erheblich erschwert.

Diese kurzfristige Maßnahme wurde durch längerfristige Maßnahmen begleitet. Zum einen wurden im ehemaligen Bau 4a zusätzliche Stahlträger eingezogen. Die Gewichte in den Regalanlagen im 1. OG wurden gemessen, und es wurden, wo die Gefahr bestand, dass diese zu hoch waren, Unterlagen und Fachböden aus den Regalanlagen entfernt.

Die weitestgehende Maßnahme war der Verzicht auf Rollregalanlagen in den weiteren Obergeschossen von Bau 2, 3 und 7. Das bedeutete, dass das ursprüngliche Konzept des Vermieters von 70 kompakt mit Rollregalanlagen ausgestatteten Magazinen zwischen EG und 4. OG in Bau 2, 3 und 7 mit jeweils einer Kapazität von ca. 2 600 lfd. Meter nicht mehr umsetzbar war. Innerhalb kürzester Zeit mussten Erweiterungsflächen gefunden werden. Zugleich wurde beschlossen, dass der ursprünglich im EG Bau 7 vorgesehene Öffentlichkeitsbereich andernorts realisiert werden musste. Somit konnte man im EG Bau 7 die sehr tragfähigen Böden nutzen, um flächendeckend Magazine mit Rollregalanlagen auszustatten. Nun zeigte sich, dass die Entscheidung für das Salamander-Areal von Vorteil war, da man dort relativ flexibel auf den zusätzlichen Raumbedarf reagieren konnte. Zunächst wurden im UG Bau 2 Erweiterungsflächen geschaffen. Der größte Teil der zusätzlichen Flächen wurde im UG Bau 8 untergebracht, ein weiterer Teil im EG Bau 2. Insbesondere die Erweiterung um Bau 8 verlängert die Wege für den Magazindienst allerdings beträchtlich. So sind vom Bürobereich bis ins letzte Magazin knapp 500 Meter zu laufen, womit die Kolleginnen und Kollegen im Magazindienst im Durchschnitt pro Tag ungefähr 10 Kilometer Weg machen. Der Öffentlichkeitsbereich wurde, wie erwähnt, in Bau 2 realisiert. Der Bereich ist jetzt zwar näher am Bürobereich, liegt aber relativ versteckt im Innenhof.

Letztlich sind die Gründe für die eingetretene Statik-Krise nicht ganz klar.[37] Der ursprüngliche Statiker hatte seinen Berechnungen laut Gutachten eine ihm zur Verfügung gestellte statische Berechnung für Eisenbetonkonstruktionen aus dem Jahr 1921 zu Grund gelegt.[38] Wie die o. g. Ausführungen zeigten, dürfte es jedoch in den verschiedenen Jahrzehnten, in denen gebaut wurde, unterschiedliche Anforderungen und Ausführungen gegeben haben, so dass die Ergebnisse der Berechnung vermutlich nicht auf alle Bauteile übertragbar waren. Wie vom Vermieter mündlich mitgeteilt wurde, waren dies die einzigen Unterlagen, die zum damaligen Zeitpunkt zur Verfügung standen. So scheint eine der Ursachen der Statik-Krise die über hundertjährige und zum Teil komplizierte Baugeschichte mit Umbenennungen von Bauteilen, Abrissen, Kriegsschäden und Aufstockungen etc. gewesen zu sein, die zu massiven Eingriffen und Veränderungen der ursprünglichen Bausubstanz führten. Eine andere Ursache scheinen die mehrfachen Verkäufe nach der Insolvenz gewesen zu sein. Denn vermutlich in diesem Zusammenhang gingen Teile der Bauunterlagen mit wichtigen Angaben zur Statik verloren.[39] Das Risiko, das dieser gewachsene Komplex bezüglich der Statik barg, war dem Land in diesen Dimensionen nicht bewusst. Das Land hatte sich bei den Mietvertragsverhandlungen auf das statische Gutachten verlassen und keinen Grund an diesem zu zweifeln. Letztendlich wird dies ein Punkt sein, der in künftigen Fällen stärker beachtet werden muss.

6 Moderne Technik in alten Gemäuern

Über die Gebäudeleittechnik und die Regelungstechnik in den Magazinen wurde bereits berichtet. Für das Archivwesen ungewöhnlich war die Einführung von Barcodes bzw. 2D Data-Matrix-Codes. Jede einzelne Unterlage, die Archivboxen und die einzelnen Lagerorte werden mit einem einmaligen Code versehen. Der A-Code für die Akten wird bei der Erschließung mit dem Datensatz der Unterlagen verknüpft. Der B-Code der Archivboxen wird mit denjenigen A-Codes der Unterlagen verknüpft, die in dieser Box verpackt wurden. Damit ist klar, welche Unterlage sich in welcher Archivbox befindet. Der B-Code wiederum wird mit dem Code des Lagerorts verknüpft. Damit ist über die Verknüpfungshierarchie genau bekannt, wo jede Unterlage eingelagert ist. Darüber und über die rationelle Erfassung und Verwaltung massenhaft gleichförmiger Unterlagen wurde 2017 an anderer Stelle berichtet.[40]

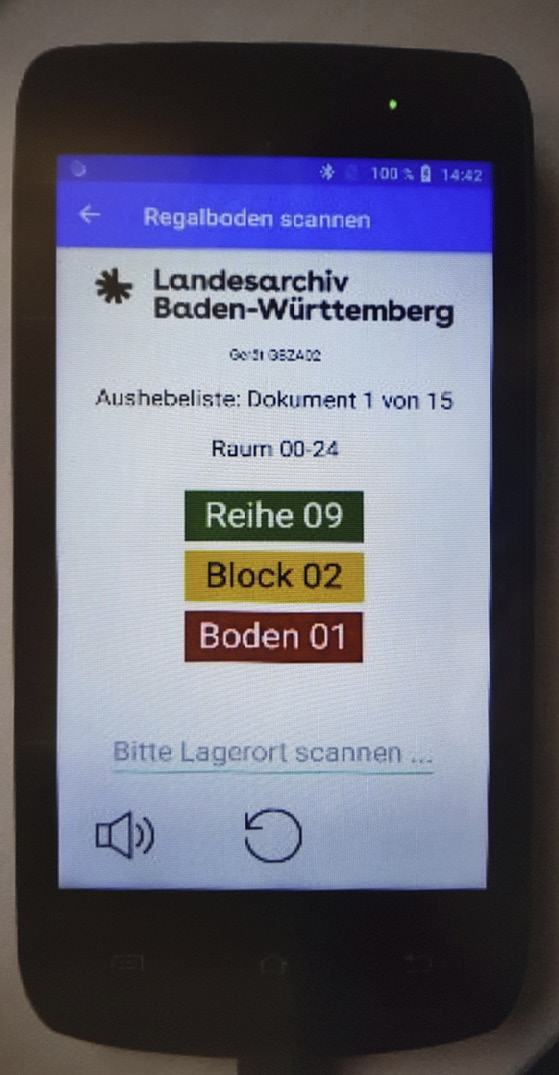

Damals wurde mitgeteilt, dass zur Fehlervermeidung bei der Aushebung und Reponierung „der Einsatz einer an unsere Fachanwendung gekoppelten sprachgesteuerten Logistiksoftware geplant.“ sei.[41] Diese Software ist Ende 2021 in den Testbetrieb gegangen und inzwischen im regulären Einsatz. Über die Software (M-OLF – Magazin OLF in Anlehnung an unsere Hauptanwendung G-OLF – Grundbuch OLF benannt) können Reponierlisten auf ein Handheld geladen werden. Auf dem Display muss die Liste angetippt werden, die abgearbeitet werden soll. Die Listen werden magazinweise ausgedruckt. Ein auf der gedruckten Liste befindlicher QR-Code ist als Bestätigung zu scannen.[42] Sprachausgabe und Display geben den Lagerort der ersten zu reponierenden Archivalie an. Die Abarbeitung der Liste folgt immer dem gleichen Muster:

Lagerort bzw. Fachboden scannen,

Boxenbarcode scannen,

Legschein-Stellvertreter scannen,

A-Barcode auf der Akte/dem Band scannen.

Dabei unterscheiden sich die Codes des Stellvertreters und der Unterlage, damit ausgeschlossen werden kann, dass nur das eine oder das andere gescannt wurde. Die Angaben erfolgen immer über die Sprachausgabe und das Display. Ist die Liste erfolgreich abgearbeitet, erhalten die Mitarbeitenden einen Hinweis und einen Smiley als Rückmeldung. Sind alle Listen abgearbeitet, wird das Handheld an einen PC angeschlossen. Über die M-OLF Software werden per Drag & Drop die Listen ins System hochgeladen. Alle Unterlagen auf der Liste erhalten – im Fall der Reponierung – nun den Status „ausleihbar“.

Die Hardware setzt sich aus zwei Gerätearten plus Zubehör zusammen. Sie ermöglichen Hands free-Betrieb. Das Datenverwaltungsgerät ist ein Handheld (vergleichbar einem Handy) mit erhöhter Bruchfestigkeit, so dass nicht jeder kleine Aufprall sofort zu einem Schaden führt. Eingelesen werden die Scan-Codes mit einem Fingerscanner. Dieser kann im Presentation-Mode betrieben werden, der ein Auslösen unnötig macht. Alternativ kann – je nach Präferenz – auch das Handheld zum Scannen genutzt werden.

Nach den ersten Tests im Echtbetrieb durch Pilotnutzerinnen und -nutzer wurde deutlich, dass das Scannen der Codes etwas zeitaufwändiger ist als das bisherige Verfahren über Aushebe- und Reponierlisten.[43] Da besonders beim Reponieren Fehler nur sehr zeitaufwändig korrigiert werden können, wurde nach der Pilotphase beschlossen – anders als 2017 und 2018 angenommen –, bei der Aushebung alles beim Alten zu lassen. Dies war insofern eine wichtige Entscheidung, als sie die Akzeptanz gegenüber dem neuen Verfahren erheblich verbessert hat. Für die Reponierung wurde M-OLF eingeführt, was insgesamt zu entscheidenden Erleichterungen beigetragen und Fehler beim Reponieren auf nahezu Null reduziert hat.[44]

Handheld mit M-OLF-Hinweis zum Scannen des Regalfachbodens (Vorlage Landesarchiv)

Besonders bewährt hat sich das System während der Corona-Pandemie, als es wichtig wurde, den Dienstbetrieb trotz reduzierter Mitarbeitendenanzahl aufrecht zu erhalten, und während Urlaubszeiten. Denn nun können im sensiblen Bereich der Reponierung, die bisher nur von Stammkräften erledigt werden durfte, auch andere Kräfte oder Ferienjobber zum Einsatz kommen. Je nach Befähigung können diese bereits nach wenigen Stunden, spätestens nach 2–3 Tagen, Unterlagen selbstständig fehlerfrei reponieren.

Nachdem dieses Projekt erfolgreich in den Echtbetrieb übernommen worden ist, gibt es bereits erste Planungen für ein neues. Dabei geht es um den Einsatz von RFID-Technologie. Diese stellt für Bibliotheken ein erprobtes Verfahren dar. Im Archivwesen dürfte es weltweit gesehen nur eine Handvoll Archive geben, die diese Technologie im Einsatz haben. Die größte Schwierigkeit für die Einführung von RFIDs im Archivwesen ist, dass Archive für die Ewigkeit arbeiten. In Bibliotheken werden Buchbestände häufig bereits nach wenigen Jahren oder Jahrzehnten ausgetauscht, und damit auch die RFID-Etiketten. Archivalien sollen hingegen dauerhaft bleiben. Damit sind die Anforderungen an die Etiketten ganz andere als im Bibliotheksbereich:

Die Etiketten und deren Inhaltsstoffe, Kleber-Materialien etc. dürfen die Unterlagen nicht schädigen.

Die Etiketten müssen dauerhaft an den Unterlagen angebracht werden können, gleichzeitig aber auch rückstandslos entfernbar sein.

Der wichtigste Punkt: Die Etiketten samt Antennen müssen dauerhaft funktionieren.

Gerade zu letzterem Punkt gibt es allerdings kaum Studien. Zwar sind in der Industrie RFIDs auch in Extremsituationen im Einsatz, etwa in LKW und PKW-Reifen, aber auch hier muss die Lebensdauer nicht Jahrhunderte betragen.[45] Bei einer Notfallübung im Grundbuchzentralarchiv, bei der simuliert wurde, was mit Unterlagen und Etiketten geschieht, wenn sie einen Tag, eine Woche oder vier Wochen im Wasser lagern, funktionierten die RFIDs auch noch nach vier Wochen Aufenthalt im Wasser.[46] Dieser Test erfolgte nicht nach wissenschaftlichen Normbedingungen, sondern sollte uns bzgl. der RFIDs Hinweise geben, ob es lohnenswert sein könnte, sich weiterhin mit dem Thema zu befassen. Wären die RFIDs nach einem Wasserschaden unbrauchbar gewesen, hätten wir von einer weiteren Prüfung dieser Technologie abgesehen. Dennoch wäre es wünschenswert, wenn Studien zur Langzeitnutzung von RFIDs unter Archivbedingungen durchgeführt würden.

Insbesondere die Kombination der genannten Anforderungen macht es schwierig, überhaupt einen Hersteller für Etiketten zu finden. Es gibt einige wenige, die die beiden ersten Punkte erfüllen und zumindest mehrere Jahrzehnte Funktionstüchtigkeit zusichern. In einer Pilotphase wurden damit historische Grundbuchunterlagen und mit handelsüblichen RFIDs der Bibliotheksbestand des Grundbuchzentralarchivs bestückt. Erstes Ziel war die Diebstahlsicherung. Dazu wurde bei der Einrichtung des Öffentlichkeitsbereichs ein Sicherheitsgate installiert, wie man es aus jeder größeren Bibliothek kennt. Mangels Erfahrung orientierten wir uns bewusst an der Technik und den Normen der Bibliotheken. Die Bibliotheksstandards ISO 28560-3 und ISO18000-3.1 ermöglichten uns, für Bibliotheken entwickelte Geräte, die sich an den Normen orientieren, einzusetzen. So können unsere Bibliotheksbestände ohne Schwierigkeiten im Bibliotheksprogramm katalogisiert und die Schnittstelle des Bibliothekssystems für das Bedrucken und Programmieren der RFID-Etiketten genutzt werden. Schwieriger gestaltete sich das bei unseren Archivalien. Diese werden nicht in einem Bibliotheksprogramm geführt, sondern in einer eigenen Fachanwendung. Letztlich wurde eine eigene Software programmiert, die es uns ermöglicht, die RFIDs so zu programmieren, wie wir es benötigen, ohne die Alarmfunktion am Gate zu beeinträchtigen.[47]

Mittelfristig ist geplant, die RFID-Technologie nicht nur für den Diebstahlschutz, sondern für Selbst- und Massenverbuchung im Lesesaalbereich zu nutzen. Erste Versuche waren zunächst ernüchternd. Ob das an der im Bibliotheksbereich eingesetzten HF-Frequenz der RFIDs liegt und wir mit dem (nicht genormten) Industriestandard uHF bessere Ergebnisse erzielen können, wird in den nächsten Monaten getestet werden.[48]

Langfristig wäre der Einsatz der RFID-Technologie in Kombination mit KI vorstellbar. Denkbar wären beispielsweise automatisierte Sortierung oder autonomer Transport von Unterlagen. Ob es dazu kommt und bis wann, ist heute allerdings noch offen.

7 Fazit

Die Nutzung von Bestandsgebäuden und deren Umwandlung zu Archivzweckbauten birgt Risiken – insbesondere, wenn diese Gebäude über einen langen Zeitraum hinweg unterschiedlich genutzt wurden. Dadurch kann es passieren, dass eine Decke die geforderten Lasten tragen kann, die Decke im Nachbarraum aber schon nicht mehr. Wenn dann auch noch die Bauunterlagen nicht mehr vorhanden sind oder es nie welche gab, führt kein Weg daran vorbei, die Gegebenheiten vor Ort sehr genau durch Fachleute prüfen zu lassen.

Kommt noch der Denkmalschutz ins Spiel, müssen sorgfältige und umfassende Überlegungen angestellt werden, wie etwa archivische Klima-Ziele überhaupt erreicht werden können. Insbesondere wenn eine Außenverschattung oder -dämmung nicht zugelassen ist, reicht es nicht aus, Haus-in-Haus-Lösungen zu konzipieren, die für sich genommen die Anforderungen erfüllen mögen, aber den sie umgebenden Baukörper nicht berücksichtigen.

Beachtet man diese Punkte im Vorfeld oder steuert man zumindest rechtzeitig nach, spricht nichts dagegen, moderne Archive in historischen Gebäuden einzurichten.

Für das Salamander-Areal in Kornwestheim, das durch das Grundbuchzentralarchiv eine deutliche Aufwertung erfahren hat, war es eine gute Entscheidung. Und trotz mancher Unzulänglichkeit freut es einen Archivar und Historiker, in einem Gebäude mit Geschichte an der Adaption neuer Techniken für das Archivwesen zu arbeiten.

Wichtige Kennzahlen

Gebäude mit Baujahren und Architekturbüros

|

Gebäude |

Baujahr |

Architekturbüro |

|

|

Bau 1 |

1925/1926 |

Schlösser & Weirether |

|

|

Bau 2 |

1925/1926 |

Schlösser & Weirether |

|

|

Bau 3 |

1912/1913 |

Philipp Jakob Manz |

1949/1950 Aufstockung um 1 Geschoss |

|

Bau 3 a (jetzt Bau 3) |

1964 |

Salamander-Baubüro |

|

|

Bau 4 (jetzt Bau 7) |

Pläne 1912 / Umsetzung 1922 |

Philipp Jakob Manz |

1949/1950 Aufstockung um 1 Geschoss |

|

Bau 4 a (jetzt Bau 7) |

1932 |

Salamander-Baubüro |

|

|

Bau 4 b (jetzt Bau 8) |

1939 |

Salamander-Baubüro |

|

2012–2017/2018

ab 2012

ca. 30 000 qm, im Endausbau

90, im Endausbau

163 000 lfd. Meter, ca. 13,5 Mio. Stk.

27 Personen

56 Personen

Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH

Durch Vermieter nach Anforderungen durch nutzende Verwaltungen und Vermögen & Bau, Amt Ludwigsburg

Über den Autor / die Autorin

Michael Aumüller

© 2023 bei den Autoren, publiziert von De Gruyter.

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Artikel in diesem Heft

- Titelseiten

- Editorial

- Fachbeiträge

- Sources Online: Eine nachhaltige Infrastruktur für digitale wissenschaftliche Texteditionen auf der Grundlage von TEI Publisher und IIIF

- Towards Research Software-ready Libraries

- Modernes Archiv in historischem Gebäude – 10 Jahre Erfahrungen

- Die 365-Tage-Bibliothek von Uster (Schweiz)

- Klimawandel und Schädlinge in Bibliotheken und Archiven

- ABI Technik-Preis

- Orte des Austauschs

- Tagungsbericht

- 7th Kuopio Conference „Review and Renew: Changing Strategies in Collection Management“ (Wien, 2022): Bewährtes behalten und Neues umsetzen

- Nachrichten

- Nachrichten

- Produktinformation

- Produktinformationen

- ABI Technik-Frage

- Wie können Daten im Web mit JSON nachgenutzt werden?

- Rezension

- Klaus Gantert, Margrit Lauber-Reymann: Informationsressourcen: Ein Handbuch für Bibliothekare und Informationsspezialisten. 3., vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2023. (Bibliotheks- und Informationspraxis; 72). XIV, 718 S., Ill. – Print und eBook (Open Access), ISBN 978-3-11-067321-0 (Taschenbuch), e-ISBN (PDF) 978-3-11-067327-2, e-ISBN (EPUB) 978-3-11-067332-6. Taschenbuch € 84,95

- Veranstaltungskalender

- Veranstaltungskalender

Artikel in diesem Heft

- Titelseiten

- Editorial

- Fachbeiträge

- Sources Online: Eine nachhaltige Infrastruktur für digitale wissenschaftliche Texteditionen auf der Grundlage von TEI Publisher und IIIF

- Towards Research Software-ready Libraries

- Modernes Archiv in historischem Gebäude – 10 Jahre Erfahrungen

- Die 365-Tage-Bibliothek von Uster (Schweiz)

- Klimawandel und Schädlinge in Bibliotheken und Archiven

- ABI Technik-Preis

- Orte des Austauschs

- Tagungsbericht

- 7th Kuopio Conference „Review and Renew: Changing Strategies in Collection Management“ (Wien, 2022): Bewährtes behalten und Neues umsetzen

- Nachrichten

- Nachrichten

- Produktinformation

- Produktinformationen

- ABI Technik-Frage

- Wie können Daten im Web mit JSON nachgenutzt werden?

- Rezension

- Klaus Gantert, Margrit Lauber-Reymann: Informationsressourcen: Ein Handbuch für Bibliothekare und Informationsspezialisten. 3., vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2023. (Bibliotheks- und Informationspraxis; 72). XIV, 718 S., Ill. – Print und eBook (Open Access), ISBN 978-3-11-067321-0 (Taschenbuch), e-ISBN (PDF) 978-3-11-067327-2, e-ISBN (EPUB) 978-3-11-067332-6. Taschenbuch € 84,95

- Veranstaltungskalender

- Veranstaltungskalender