Zusammenfassung

Schädlingsprävention und -bekämpfung (IPM) ist ein Teil der präventiven Konservierung, und auch in Bibliotheken und Archiven ist der Schutz der Objekte und Materialien vor einem Befall und Schaden durch Insekten, Schimmel und Nager eine wichtige Maßnahme, um die Sammlung für zukünftige Generationen zu erhalten. In diesem Beitrag wird auf die wichtigsten Bestandteile des IPM-Konzeptes eingegangen, dazu gehören ein Monitoring, Quarantäne, eine gute Reinigung, Abdichtung des Gebäudes, eine Schulung der Mitarbeitenden, möglichst giftfreie Bekämpfungsmethoden und ein möglichst kühles Innenklima. Letzteres wird durch den Klimawandel schon jetzt beeinflusst, und in der Zukunft können höhere Temperaturen, Starkregenereignisse und neue eingeschleppte Schädlinge neue Herausforderungen für Bibliotheken und Archive sein. Besonders historische Bibliotheken, ohne ein reguliertes Innenklima, stehen vor großen Herausforderungen, und neue Arten wie das Papierfischchen haben in den letzten Jahren schon zu vielen Problemen geführt. Neue Methoden in der Bekämpfung, aber auch Detektion werden vorgestellt.

Abstract

Integrated Pest Management (IPM) is a part of preventive conservation and libraries and archives need to protect their collections and objects from infestations and damage from insects, fungi, and rodents to preserve them for future generations. In this article the most important aspects of an IPM concept are presented, including monitoring, quarantine, good cleaning, and housekeeping, sealing the building, training of staff, chemical free treatment methods, and preferably a cool and dry indoor climate. The last aspect is already influenced today by climate change and in the future higher temperatures, extreme weather events, and introduced species are new challenges for libraries and archives. In particular, historic libraries without indoor climate control are at great risk and new species like the grey silverfish have already resulted in many problems in the past. New methods for treatment and also the detection of pests are presented.

1 Einleitung

Seit Objekte aus organischen Materialien von Menschen gesammelt und gelagert werden, kommt es zu einem Befall. Die Schädlinge werden von den unterschiedlichen Materialien als Nahrungsquelle angelockt und können sich in Bibliotheken und Archiven von Papier, Büchern, Stärkekleister, Leder und Pergament ernähren. Besonders historische Bibliotheken (z. B. in Stiften und Klöstern) sind davon betroffen und eine, wenn auch nur geringe Anzahl von Materialschädlingen kann dort erhebliche Schäden an Bucheinbänden, Papier oder Holzregalen verursachen. Die Rede ist hierbei meist von Käfern oder Silberfischchen.

Der Schutz der Objekte war und ist eine große Herausforderung für Sammlungen. So finden sich immer wieder Ausfluglöcher von Anobien (Nagekäfern) an historischen Holzobjekten oder Fraßschäden durch Brotkäfer oder Nagekäfern an Büchern.[1] Das Konzept des Integrierten Schädlingsmanagements mit umfassendem Monitoring (im Englischen Integrated Pest Management – IPM) wurde in den 1950er Jahren in der Lebensmittelindustrie entwickelt und wird seit den 1980er Jahren erfolgreich auch in Museen, Bibliotheken und Archiven eingesetzt. Seit dieser Zeit ist die Vermeidung von Schäden durch Sammlungsschädlinge immer mehr ins Bewusstsein der Restauratorinnen und Restauratoren gedrungen und Teil der präventiven Konservierung.

2 Häufige Schädlinge

Häufige Schädlinge in Bibliotheken und Archiven in Zentraleuropa sind z. B. die Kleidermotte (Tineola bisselliella), der Brotkäfer (Stegobium paniceum), der Gemeine Nagekäfer (Anobium punctatum), unterschiedliche Pelzkäfer (Anthrenus sp., Attagenus sp.), das Papierfischchen (Ctenolepisma longicaudatum) oder Silberfischchen (Lepisma saccharina). Die Tiere haben eine weltweite Verbreitung und verursachen als Materialschädlinge immer wieder große Schäden in Sammlungen. Schädlinge können grob in drei Gruppen gegliedert werden. Die Gruppe mit den meisten Vertretern mit Schädigungspotential bilden Mikroorganismen.[2] Eine weitere Gruppe bilden die Schadinsekten. Zur letzten Gruppe werden kleine Wirbeltiere gezählt. Schädlinge sehen Sammlungen als Nahrungsquelle an, zudem bilden die Gebäudehüllen von Bibliotheken, Museen und musealen Sammlungen Schutz und Zuflucht. In diesem Beitrag wird nur auf die Insekten eingegangen.

Brotkäfer (Foto: Udo Schmidt; www.kaefer-der-welt.de)

Schaden von Brotkäfern an einem historischen Buch (Foto: Pascal Querner)

Nagekäfer (Foto: Udo Schmidt)

Schaden von Nagekäfer in einer historischen Bibliothek (Foto: Pascal Querner)

Papierfischchen (Foto: Chrstian Schmidt; www.insekten-sachsen.de)

Weitere potentielle Schädlinge an historischen Büchern sind der Kräuterdieb (Abb. 9) und in den Tropen u. a. der Tabakkäfer (Abb. 8).

Früher wurden gegen die Schädlinge regelmäßig Insektizide wie Blausäure, DDT und Lindan eingesetzt. Über die Jahre hat sich jedoch gezeigt, dass diese Chemikalien oftmals schädlich für die Objekte wie auch für die Gesundheit der Mitarbeitenden sind, die in engem Kontakt mit den Objekten stehen. Da jedoch auf den Ursprung eines Befalls traditionell wenig Augenmerk gelegt und den Ursachen kaum entgegengewirkt wurde, kam es immer wieder zu einem erneuten Befall.

Schaden von Papierfischchen (Foto: Pascal Querner)

Silberfischchen (Foto: Christian Schmidt)

Viele Silberfischchen auf einer Klebefalle (Foto: Pascal Querner)

Schaden von Silberfischchen (Foto: Pascal Querner)

Kräuterdieb (Foto: Udo Schmidt)

Tabakkäfer (Foto: Udo Schmidt)

3 Monitoring

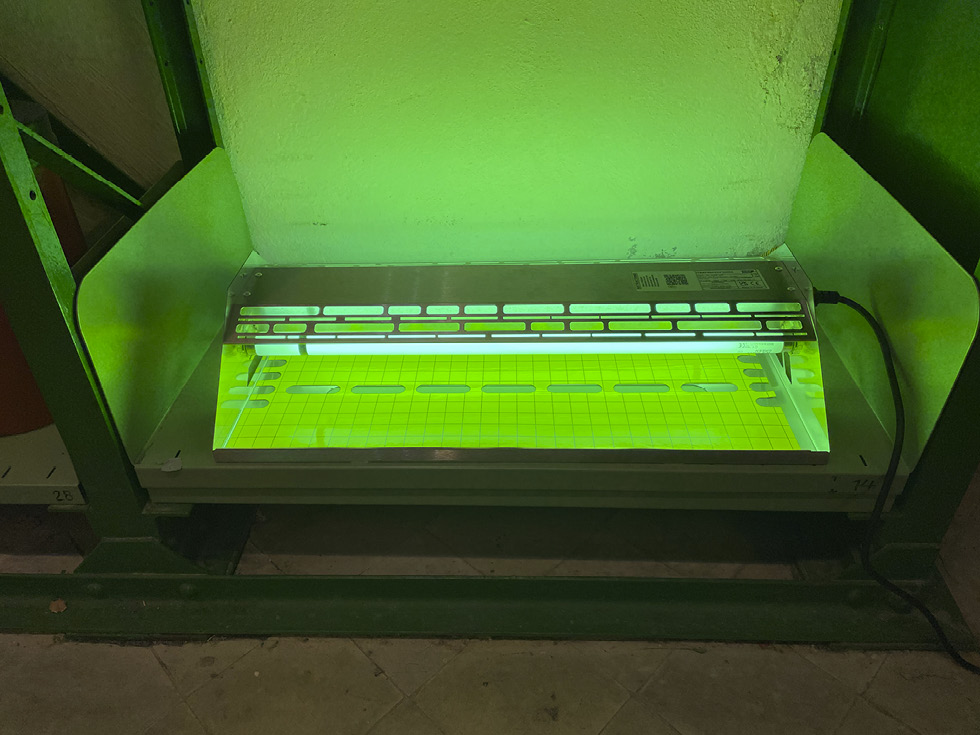

Alle Maßnahmen erfordern eine regelmäßige Kontrolle und Dokumentation und helfen, eventuelle Problembereiche zu lokalisieren. Zum Monitoring werden drei Arten von Insektenfallen eingesetzt[3] (Abb. 11–13). Zum einen können reine Klebefallen (Abb. 11) aufgestellt werden. Zweitens besteht die Möglichkeit, mit Pheromonen Tiere gezielt anzulocken. Pheromonfallen sind spezifisch für bestimmte Insektenarten (Abb. 12). Diese beiden Arten von Fallen werden entlang von Wänden aufgestellt, da sich Insekten dort bewegen. Drittens gibt es Lichtfallen (mit UV oder Grünlicht, Abb. 13), die am effektivsten sind, wenn sie die einzige Lichtquelle im Raum darstellen.

Die Fallen sollten regelmäßig kontrolliert und die Ergebnisse in Tabellen und einem Fallenplan aufgezeichnet werden. Auf diese Weise lässt sich die Eintrittsstelle oder der Befallsherd im Gebäude genau lokalisieren. Erst die genaue Bestimmung der Tiere[4] (meist Insekten oder andere Arthropoden) ermöglicht es, gezielt nach befallenen Objekten zu suchen und notwendige Maßnahmen zu bestimmen. Treten diese Tiere vermehrt auf, weisen sie auf eine undichte Gebäudehülle, feuchte Umgebungsbedingungen oder grundsätzlich eine schlechte Reinigung hin.

Als noch sehr neue Methode der Detektion von Materialschädlingen in Objekten kann die Untersuchung von Holz mittels einer akustischen Diagnose von den fressenden Larven genannt werden. Diese Methode wird bis jetzt primär an befallenem Holz eingesetzt, kann aber in der Zukunft auch an befallenen Büchern oder Archivalien getestet werden.[5]

Auch der Einsatz eines Suchhunds zur Detektion von aktivem Befall wurde schon für Bücher in Bibliotheken getestet, die von Brotkäfern befallen waren. Der Hund wurde mit lebenden Larven von Brotkäfern trainiert, denn es geht nur darum, die lebenden Larven oder Käfer zu finden und nicht einen alten Befall festzustellen.[6]

Eingesetzte Fallen für Kleidermotten (Foto: Pascal Querner)

Eingesetzte Klebefalle für laufende Insekten am Boden (Foto: Pascal Querner)

Grünlichtfalle für Brot- und Nagekäfer (Foto: Pascal Querner)

Tritt dennoch ein Befall auf, sind nicht-toxische Behandlungsmethoden wie Gefrieren, kontrolliertes Erwärmen oder Anoxie (Sauerstoffentzug durch Stickstoff- oder CO2-Behandlungen) anzuwenden, um möglichst alle Schädlinge in sämtlichen Entwicklungsstadien abzutöten.[7] Die Tiere lassen sich mithilfe eines thermischen Verfahrens, z. B. durch Einfrieren (meist für eine Woche bei –30 °C) oder kontrollierte Erwärmung (für eine Stunde auf 55–60 °C) abtöten. Außerdem besteht die Möglichkeit, Nützlinge auszubringen, die Schadinsekten parasitieren und dadurch abtöten. Welche die beste Methode ist, hängt von der Beschaffenheit der Objekte (Größe, Material, Transportfähigkeit), der Art der Schädlinge, aber auch den zeitlichen und finanziellen Ressourcen ab. Nicht jede Behandlungsmethode ist für alle Materialien gleich gut geeignet, weshalb die Vorgangsweise gemeinsam mit den Restauratorinnen und Restauratoren festgelegt werden muss.

4 Prävention von einem Befall

Die Vermeidung eines Insektenbefalls bildet den wichtigsten Bestandteil des IPM. Sie wird durch eine gute Abdichtung des Gebäudes, die Regulierung des Klimas, regelmäßige Reinigung, die Einführung von Quarantäne und eine regelmäßige Überwachung der Sammlungen mithilfe von Fallen erreicht. Eine einzige Ansprechperson sollte für das IPM-Konzept verantwortlich sein und die Maßnahmen koordinieren bzw. Prioritäten setzen.

4.1 Gebäude

Um Schädlinge effektiv zu vermeiden, muss versucht werden, den Zugang zur Sammlung für sie zu erschweren. Eine dichte Gebäudehülle verhindert das Eindringen von Schädlingen. Türbürsten oder Insektengitter sind dabei wichtige und kostengünstige Hilfsmittel.

4.2 Klima

Ein entsprechend reguliertes Klima im Gebäude kann die Lebensbedingungen der Tiere verschlechtern und ihre Entwicklung verlangsamen oder stoppen. Bei Temperaturen unter 15 °C wird die Entwicklung der Insekten (Ei, Larve, Puppe, adultes Tier) sehr stark verlangsamt und unter 10 °C gibt es keinerlei Aktivität. Feuchtigkeit ist für manche Insekten wie Silberfischchen, aber auch für Nagekäfer ein wichtiger regulativer Faktor; andere Arten sind hier toleranter und können unterschiedliche Bedingungen überleben. Daher sind die zwei genannten Arten auch ein guter Indikator für eine erhöhte Luftfeuchte, zumindest in mikroklimatischen Bereichen wie Spalten und an Außenmauern.

4.3 Reinigung

Zusätzlich soll die Sammlungsumgebung für Schädlinge unattraktiv gemacht werden, indem ihnen ihre Lebensgrundlagen entzogen werden. Die in Abständen angelegte Reinigung von Böden, Fensterbänken, Nischen, Schächten usw. reduziert die potentiellen organischen Nahrungsquellen (Staub) für Insekten wie Kleidermotten, unterschiedliche Pelzkäferarten und Silberfischchen. Unter Regalböden sollte immer genügend Abstand vorhanden sein (15 cm), damit die Reinigung leichter erfolgen kann und sich unterhalb der Regale kein Lebensraum für Schädlinge bildet.

4.4 Quarantäne

Ist ein Objekt befallen, sollte es als erstes vom Rest der Sammlung isoliert werden, um eine Verbreitung des Befalls zu verhindern. Durch Quarantäne kann zusätzlich das Einschleppen von Schädlingen bei einem Neuerwerb von Objekten oder nach der Rückkehr von Leihgaben langfristig verhindert werden.

5 Klimawandel und Schädlinge in Bibliotheken und Archiven

Klimawandel ist bereits ein weltweit anerkanntes Phänomen, das die natürlichen Ökosysteme, die Landwirtschaft, aber auch uns Menschen z. B. in Großstädten stark beeinflusst (siehe den letzten Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).[8] Hitzeperioden in den letzten Jahren haben zur Erhöhung des Bewusstseins dafür in der Bevölkerung geführt. Der Einfluss auf Kulturgut ist aber noch nicht ausreichend untersucht, trotz der großen Forschungsprojekte der letzten Jahre[9] und einzelner Publikationen. Im Speziellen wird auf Schädlinge wie Insekten und Schimmel in diesen Arbeiten nur am Rande eingegangen. Besonders historische Gebäude ohne eine Klimaregulierung sind von den Veränderungen betroffen. Moderne Klimaanlage können zwar Klimaspitzen abfedern, sind aber oft nicht für lange Zeiträume von Temperaturen über 30 °C konzipiert.[10]

Seit Sommer 2021 untersucht deshalb ein Projekt am Naturhistorischen Museum Wien den Einfluss des Klimawandels (Erwärmung, höhere Durchschnittstemperaturen und Temperaturmaxima, extreme Wetterereignisse) auf das Innenklima und schädliche Insekten und Pilze in unterschiedlichen Kulturgütern in Österreich.[11] Schon jetzt zeigen die warmen Sommer der letzten Jahre einen Unterschied im Innenklima vieler Gebäude, mit Auswirkungen auf die darin vorkommenden Insekten und Mikroorganismen. Da eine Klimaerwärmung die Entwicklung diverser Insekten und Pilze in Gebäuden fördern dürfte, können Sammlungen verstärkt befallen und geschädigt werden. Auch neu eingeschleppte Schädlinge, wie das Papierfischchen Ctenolepisma longicaudatum[12] oder das Geisterfischchen Ctenolepisma calvum (Abb. 12), profitieren vermutlich von den höheren Temperaturen oder auch extremen Wetterereignissen, die zu einer Erhöhung der Feuchtigkeit führen können.

In den letzten Jahren konnte das große Problem der Verbreitung der Papierfischchen durch den Einsatz des Fraßgiftes ADVION Gel[13] (eigentlich gegen Schaben entwickelt) stark reduziert werden, diese Tiere sind aber weiterhin der häufigste und oft zahlenmäßig dominante Schädling in Museen, Bibliotheken und Archiven.

Das internationale Forschungsteam setzt sich aus führenden Expertinnen und Experten auf den Gebieten der Integrierten Schädlingsprävention in Museen, Mikrobiologie, Konservierung/Restaurierung, Klimamodellierung und Gebäudesimulation zusammen. Für das Projekt wurden zwanzig Museen, Depots, Bibliotheken und historische Gebäude ausgewählt, in denen Daten über Insekten, Pilze und das Innenklima im Rahmen von einem zweijährigen Monitoring gesammelt werden, u. a. auch in vier historischen Bibliotheken. Auf deren Basis wird dann die statistische Beziehung zwischen dem Außenklima, dem Innenklima und der Schädlingsabundanz, -aktivität und -diversität ermittelt. Die Gebäude unterscheiden sich sehr in ihrem Innenklima – manche sind klimatisierte Kunstdepots oder Museen, andere werden nur im Winter beheizt. Die historischen Bibliotheken werden weder im Winter beheizt, noch im Sommer gekühlt oder entfeuchtet. Alle in den unterschiedlichen Standorten gesammelten Daten werden mit Laborversuchen ergänzt, in denen ausgesuchte Modell-Schädlinge bei unterschiedlichen Temperaturen gezüchtet/kultiviert werden. Als historische Bibliotheken wurden die Stiftsbibliotheken Altenburg, Klosterneuburg, Melk und die Bibliothek des Kapuzinerklosters in Wien ausgewählt.

Geisterfischchen (Foto: Sven Erlacher; Chemnitz Museum für Naturkunde)

Am Ende des Projektes wird mit den gesammelten Klimadaten, Insektendaten aus den Gebäuden und Laborversuchen und den Schimmelanalysen ein komplexes Außen-Innen-Klimamodell und von dessen Einfluss auf schädliche Organismen erstellt werden. Mit diesem können langfriste Veränderungen und möglicherweise erhöhte Kosten zur Erhaltung der Sammlungen prognostiziert werden.

About the author

Pascal Querner

Hinweis

Der Autor wurde von der Österreichischen Akademie der Wissenschaft finanziert: Projekt Heritage_2020-043_Modeling-Museum.

© 2023 bei den Autoren, publiziert von De Gruyter.

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Fachbeiträge

- Sources Online: Eine nachhaltige Infrastruktur für digitale wissenschaftliche Texteditionen auf der Grundlage von TEI Publisher und IIIF

- Towards Research Software-ready Libraries

- Modernes Archiv in historischem Gebäude – 10 Jahre Erfahrungen

- Die 365-Tage-Bibliothek von Uster (Schweiz)

- Klimawandel und Schädlinge in Bibliotheken und Archiven

- ABI Technik-Preis

- Orte des Austauschs

- Tagungsbericht

- 7th Kuopio Conference „Review and Renew: Changing Strategies in Collection Management“ (Wien, 2022): Bewährtes behalten und Neues umsetzen

- Nachrichten

- Nachrichten

- Produktinformation

- Produktinformationen

- ABI Technik-Frage

- Wie können Daten im Web mit JSON nachgenutzt werden?

- Rezension

- Klaus Gantert, Margrit Lauber-Reymann: Informationsressourcen: Ein Handbuch für Bibliothekare und Informationsspezialisten. 3., vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2023. (Bibliotheks- und Informationspraxis; 72). XIV, 718 S., Ill. – Print und eBook (Open Access), ISBN 978-3-11-067321-0 (Taschenbuch), e-ISBN (PDF) 978-3-11-067327-2, e-ISBN (EPUB) 978-3-11-067332-6. Taschenbuch € 84,95

- Veranstaltungskalender

- Veranstaltungskalender

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Fachbeiträge

- Sources Online: Eine nachhaltige Infrastruktur für digitale wissenschaftliche Texteditionen auf der Grundlage von TEI Publisher und IIIF

- Towards Research Software-ready Libraries

- Modernes Archiv in historischem Gebäude – 10 Jahre Erfahrungen

- Die 365-Tage-Bibliothek von Uster (Schweiz)

- Klimawandel und Schädlinge in Bibliotheken und Archiven

- ABI Technik-Preis

- Orte des Austauschs

- Tagungsbericht

- 7th Kuopio Conference „Review and Renew: Changing Strategies in Collection Management“ (Wien, 2022): Bewährtes behalten und Neues umsetzen

- Nachrichten

- Nachrichten

- Produktinformation

- Produktinformationen

- ABI Technik-Frage

- Wie können Daten im Web mit JSON nachgenutzt werden?

- Rezension

- Klaus Gantert, Margrit Lauber-Reymann: Informationsressourcen: Ein Handbuch für Bibliothekare und Informationsspezialisten. 3., vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2023. (Bibliotheks- und Informationspraxis; 72). XIV, 718 S., Ill. – Print und eBook (Open Access), ISBN 978-3-11-067321-0 (Taschenbuch), e-ISBN (PDF) 978-3-11-067327-2, e-ISBN (EPUB) 978-3-11-067332-6. Taschenbuch € 84,95

- Veranstaltungskalender

- Veranstaltungskalender