Zwei Jahre voller Möglichkeiten, den Wissensdurst zu stillen: Das Volontariat in der Denkmalpflege ermöglicht vertiefende Einblicke in die Arbeit der Landesämter. Dabei werden Volontär*innen sowohl in der Praktischen Denkmalpflege und in der Inventarisation als auch in Spezialbereichen wie der Industrie- oder Gartendenkmalpflege eingesetzt. In diesen zwei Jahren haben Volontär*innen nicht nur die Chancen und Freiheiten, viel Neues zu lernen, sondern werden im Optimalfall auch langsam an die Verantwortung herangeführt, die mit diesem Beruf einhergeht. Wer würde nicht gerne durch prächtige Ballsäle schlendern und auf staubigen Dachböden herumklettern, um ein Denkmal und seine Geschichte zu verstehen?

Trotzdem hat das Volontariat in der Denkmalpflege ein Imageproblem. Ein halbes Gehalt bei voller Arbeitszeit, viel Stress und unsichere Übernahmeperspektiven erinnern im Zeitalter von aktiver Nachwuchskräftebindung, dem Ruf nach der Vier-Tage-Woche oder flexiblen Arbeitszeitmodellen am ehesten an die Zeiten Alois Riegls und Georg Dehios, nicht aber an den zeitgenössischen Arbeitsmarkt. Kein Wunder also, dass die Zahl von gut ausgebildeten Bewerbenden auf Volontariatsstellen seit Jahren konstant sinkt. Doch ist das Volontariat ein Ausbildungsmodell von vorgestern?

Die Arbeit an einem Landesdenkmalamt ist herausfordernd. Vorausgesetzt werden neben einem bemerkenswerten Fachwissen eine schnelle Auffassungsgabe, eine hohe Belastbarkeit sowie sehr gute soziale wie kommunikative Fähigkeiten. Abgerundet von einer ausgeprägten Resilienz gegenüber Rückschlägen und Misserfolgen und mit einer ansteckenden Begeisterung für die Materie. Obwohl sich in den letzten zwanzig Jahren die formalen Einstellungsvoraussetzungen drastisch gelockert haben,[1] ist die Absolvierung eines Volontariates häufig auch heute noch Voraussetzung für die Einstellung an einem Landesamt.

Die Denkmalpflege in Deutschland durchläuft gerade umfassende Prozesse der Umstrukturierung. Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer gehen in Rente und viele Stellen werden zur Nachbesetzung ausgeschrieben. Damit der hier dringend erforderliche Wissenstransfer stattfinden kann, sind Formate wie das Volontariat von einer fundamentalen Bedeutung. Die sinkenden Zahlen der Bewerbenden sollten Grund genug sein, das Volontariat in der Denkmalpflege auf den Prüfstand zu stellen.

Bestandsaufnahme – Umfrage zum Volontariat in der Denkmalpflege 2024

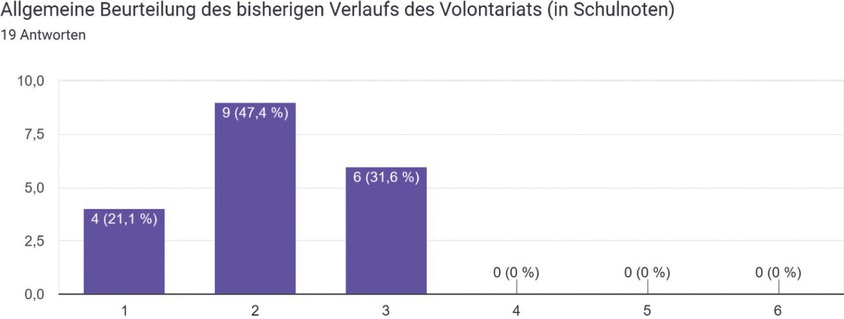

Im Herbst 2024 hat die Arbeitsgruppe Volontariat in der Denkmalpflege der Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern (VDL) eine Umfrage mit dem Ziel einer Bestandsaufnahme des Volontariats an deutschen Landesdenkmalämtern durchgeführt.[2] Dafür wurden über 50 Fragen zu Themen wie dem persönlichen Hintergrund, der technischen Ausstattung des Arbeitsplatzes oder zu Ablauf und Vergütung ausgearbeitet, die einen detaillierten Überblick über die heterogene Situation ermöglichten. An der Umfrage haben bundesweit 19 der damals 29 Volontär*innen teilgenommen. Die befragten Personen sind zwischen 26 und 45 Jahre alt und zu rund 80 Prozent weiblich. Der Großteil ist unverheiratet und die meisten haben ein geisteswissenschaftliches Studium mit einem Master abgeschlossen. Rund 25 Prozent der Befragten haben bereits Kinder. Insgesamt bewerten die Befragten den bisherigen Verlauf ihres Volontariates mit einem soliden »gut« (Abb. 1). Positiv hervorgehoben wurden an dieser Stelle die Vielzahl der Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Hospitationen in anderen Bereichen oder Behörden und der Spaß an der Arbeit.

Grafische Darstellung der allgemeinen Beurteilung des bisherigen Verlaufs des Volontariates in Schulnoten. Umfrage der AG Volontariat in der Denkmalpflege 10/11 2024

Ausbildungsplan und Mentor?

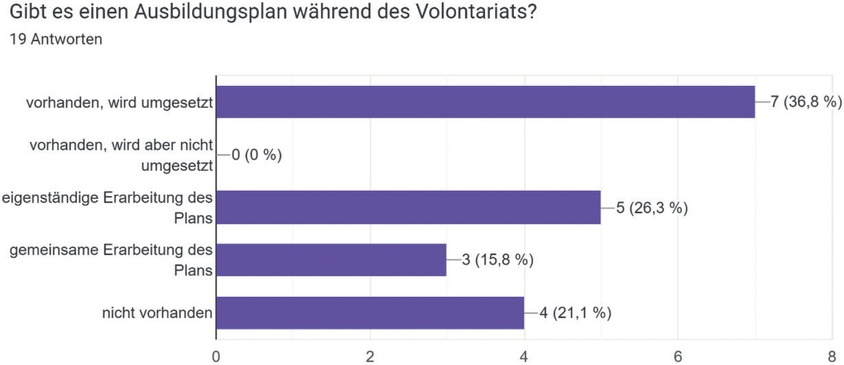

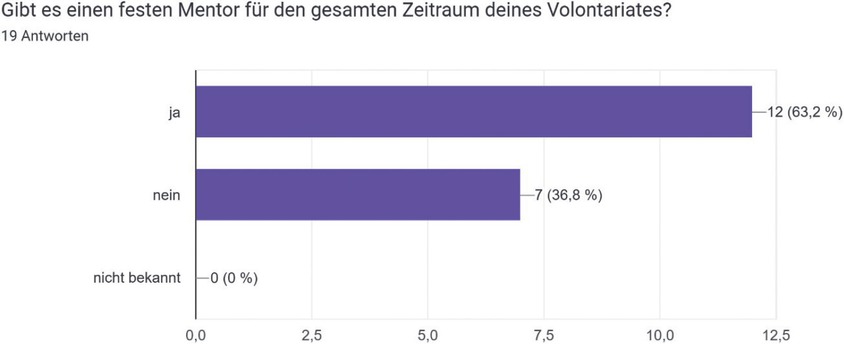

Analog zur Kulturhoheit der Länder folgt das Volontariat bundesweit keinem einheitlichen Curriculum. Die Inhalte und Abläufe werden von den betreuenden Landesdenkmalämtern selbst festgelegt. Während einige Landesämter klar strukturierte Ausbildungspläne haben und Mentor*innen einsetzen, ist die Betreuung in anderen Ämtern weniger klar organisiert (Abb. 2, 3).

Grafische Darstellung zum Stand der Ausbildungspläne. Umfrage der AG Volontariat in der Denkmalpflege 10/11 2024

Grafische Darstellung zu festen Ansprechpersonen im Volontariat. Umfrage der AG Volontariat in der Denkmalpflege 10/11 2024

Beide Modelle teilen im besten Fall die Möglichkeit, in anderen Bereichen zu hospitieren und vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten wahrnehmen zu können. Eine selbstständige Schwerpunktsetzung während des Volontariats ist nicht unbedingt möglich. Der auffallend heterogene Aufbau und Ablauf von Volontariaten an deutschen Landesämtern bedingt, dass die einzelnen Volontär*innen, je nach Bundesland und Spezialisierung, im selben Zeitraum eine recht unterschiedliche Ausbildung erhalten.

Der Faktor Geld: (Un-)faire Bezahlung?

Alle Volontär*innen nehmen große finanzielle Einschränkungen auf sich, um die qualifizierte Arbeit in der Denkmalpflege kennenzulernen. Da derzeit die Verträge in der Regel nur an die Tarifverträge (TVöD/TV-L) angelehnt sind, haben Volontär*innen grundsätzlich keinen rechtlichen Anspruch auf Sonderzahlungen oder andere Vergünstigungen. Als Entgelt wird 50 Prozent von E 13 TV-L angesetzt, was einem Nettobetrag von rund 1.550 Euro entspricht und nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland liegt. Nur einige Bundesländer gewähren ihren Volontär*innen im zweiten Jahr einen Stufenaufstieg.

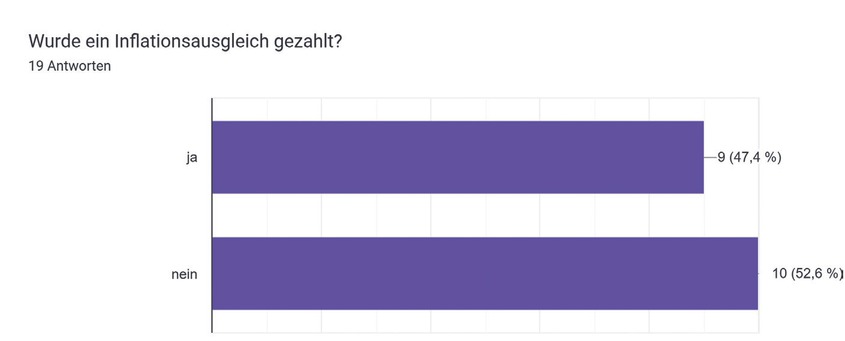

Als besonders ungerecht wurde die uneinheitliche Zahlung eines Inflationsausgleiches wahrgenommen. Der ungebremste Anstieg der Lebenshaltungskosten, der Menschen mit niedrigem Einkommen bekanntermaßen besonders hart getroffen hat, hat der Attraktivität des Volontariats in der Denkmalpflege empfindlich geschadet (Abb. 4). Die grundsätzlich niedrige Entlohnung der Volontär*innen, gepaart mit dem Ausbleiben von Sonderzahlungen oder einem bezahlten Jobticket, steigert die Unattraktivität des Volontariats.

Weniger als die Hälfte aller Volontär*innen haben einen Inflationsausgleich erhalten. Umfrage der AG Volontariat in der Denkmalpflege 10/11 2024

Chancen und Verantwortungen vs. Mehrbelastung und unsichere Übernahmeperspektiven

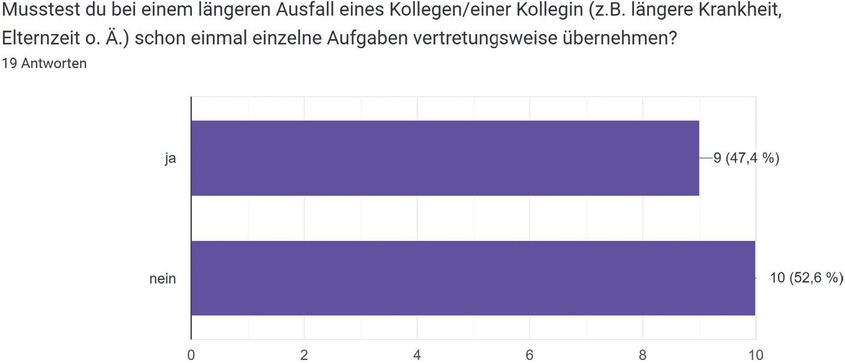

Dass Volontär*innen im Rahmen ihres Volontariates auch selbstständig Termine wahrnehmen und die Interessen der Denkmalpflege vertreten, ist selbstverständlich. Fallen Kolleg*innen durch eine Erkrankung oder in der Elternzeit länger aus, hat rund die Hälfte aller Volontär*innen schon vertretungsweise deren Aufgaben übernommen. Bedenklich ist, dass nach den Ergebnissen der Umfrage nur bei einer Person das Gehalt an die neue Verantwortung angepasst wurde. Trotz des unbestreitbaren Nutzens einer solchen Chance der Bewährung sollten aber auch Volontär*innen ein Anrecht auf eine angemessene Entlohnung haben (Abb. 5).

Rund die Hälfte der Volontär*innen hat bereits längerfristig abwesende Kolleg*innen vertreten. Umfrage der AG Volontariat in der Denkmalpflege 10/11 2024

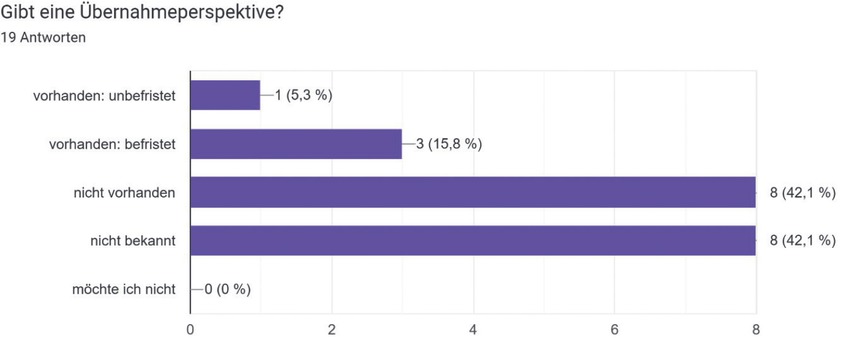

Die Umfrage hat klar gezeigt, dass sich fast alle Volontär*innen gedanklich mit der Zeit nach dem Volontariat beschäftigen müssen. Nur knapp 20 Prozent der Befragten haben eine befristete oder unbefristete Perspektive bei ihrer ausbildenden Institution. Diese Unsicherheit bildet eine große Belastung und ist mitunter ein Grund für das schwindende Interesse gut ausgebildeter Bewerber*innen (Abb. 6).

Nur wenige Volontär*innen werden von ihren auszubildenden Stellen übernommen. Umfrage der AG Volontariat in der Denkmalpflege 10/11 2024

Das Volontariat mit Kind

Neben den bereits angesprochenen Hürden kommen zusätzliche Herausforderungen für Volontär*innen mit Kindern hinzu. Das Gehalt ist für eine Einzelperson bereits knapp bemessen. Für junge Familien ist das Auskommen damit noch schwieriger. Institutionelle Lösungen, wie etwa das Kindergeld, können die gestiegenen Lebenshaltungskosten nur in geringem Maße ausgleichen.

Ähnlich schwer wiegt der Zeitfaktor: Durch den niedrigen Lohn ist Volontär*innen in größeren Städten meist nur ein Wohnen im Randbezirk möglich, was wiederum zu langen Arbeitswegen führt. Daraus resultieren weniger Zeit für Care-Arbeit, eine Verkürzung des alltäglichen Familienlebens und erhöhter psychischer Druck. Das Leisten der sprichwörtlichen »Extrameile« ist so nicht ohne Weiteres möglich. Das Besuchen von Fachtagungen, AG-Sitzungen, Abendveranstaltungen usw. gestaltet sich oft schwierig und ist fast immer mit großem Planungsaufwand und Zeitdruck verbunden. Dennoch nehmen viele Volontär*innen diesen Aufwand aus fachlichem Interesse auf sich, sofern es ihnen möglich ist.

Im Alltag erschweren die normalen Probleme in Kita oder Schule (Krankheit des Kindes, fehlendes Personal und damit Betreuung etc.) die Ausbildung erheblich. Nicht selten resultiert aus der Gesamtsituation ein Gefühl von konstanter beruflicher sowie familiärer Unzulänglichkeit. Es ist zu betonen, dass Kolleg*innen und Leitungen oft sehr verständnisvoll auf das Vorbringen solcher Belastungen[3] reagieren. Doch fällt es nicht allen Volontär*innen leicht, diese offen vorzutragen. Für Volontär*innen mit Kindern wären folgende Optionen hilfreich und würden ihre Situation deutlich verbessern: während des Volontariats die Stunden zu reduzieren, eine bessere Verfügbarkeit von Home-Office sowie, bei langfristigem Ausfall, im Volontariat zu pausieren und es dann zu verlängern.

Das Volontariat auf dem Weg ins 21. Jahrhundert

Das Volontariat ist und bleibt das wichtigste Instrument der Nachwuchskräftequalifizierung in der Denkmalpflege. Aber um das Image des Volontariates zu verbessern, muss die institutionalisierte Denkmalpflege aktiv auf die Menschen zugehen und diese von der gesellschaftlichen Bedeutung ihrer Aufgaben überzeugen. In Bezug auf die Nachwuchskräftegewinnung und -qualifizierung gibt es noch viel unausgeschöpftes Potenzial, das in diesem Abschnitt näher erläutert wird.

Die Volontär*innen von morgen gehen heute noch in die Schule. Deswegen sind Angebote für Schüler*innen und Fortbildungen für Lehrkräfte notwendig, die bei Bedarf unkompliziert abgerufen werden können. Ein etabliertes Format für Schüler*innen ist der »Girls’Day und Boys’Day – Zukunftstag für Mädchen und Jungen«. In einigen Unteren Denkmalschutzbehörden in Sachsen-Anhalt wird dieses Angebot bereits erfolgreich umgesetzt und auch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und das Landesamt für Denkmalpflege Bremen beteiligen sich bereits an diesem Projekt.

Ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege ist eine weitere Möglichkeit, junge Menschen bereits vor der Ausbildung oder dem Studium zu erreichen. Im FSJ werden grundlegende Kenntnisse über Denkmalpflege und traditionelle Handwerksberufe vermittelt. Dieses Format hat sich an einigen Landesämtern bereits bewährt und könnte finanziell gestärkt werden.

Traditionell wird der Nachwuchs der Denkmalpflege vor allem im Studium der Kunstgeschichte oder Architektur rekrutiert. Fernab der großen Universitäten ist die Denkmalpflege als mögliches Berufsfeld kaum bekannt, sodass am Ende des Studiums meist nur eine vage Vorstellung von deren Aufgaben existiert. Die Mitarbeitenden der Landesdenkmalämter können sich durch die Übernahme von Lehrveranstaltungen und Exkursionen in die Lehre einbringen. Hier kommt es auf eine ehrliche, offene und praxisorientierte Darstellung der Arbeit in der Denkmalpflege an, die wohl nur durch eine verstärkte Präsenz an Universitäten und (Hoch-) Schulen möglich ist. Bereits etablierte Verbindungen können durch das Anbieten von Werkstudierendenstellen oder bezahlte Praktika intensiviert werden.

Die AG Volontariat in der Denkmalpflege möchte ihren Teil dazu beitragen und hat die Entwicklung eines »Buddy-Programms« angeregt. Dies sieht die Entsendung von Volontär*innen an Hochschulen und Universitäten vor, um hier niederschwellig für das Volontariat zu begeistern. In Kombination mit der bereits vorhandenen Präsenz in der Lehre an Hochschulen besteht hier die Möglichkeit der direkten Ansprache von zukünftigen Nachwuchskräften.

Task Force: VDL-Nachwuchskräftegewinnung und -qualifizierung

Die Gewinnung von fachlich kompetenten Nachwuchskräften muss von der VDL als wichtige Aufgabe erkannt werden. Dringend benötigt wird eine feste Stelle, die sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Ergänzend dazu sollte die Koordination des Volontariats Teil ihres Aufgabenbereichs sein. Dies bedeutet nicht, dass die Landesämter dann nicht mehr selbst für die Ausbildung ihrer Volontär*innen verantwortlich sind, sondern, dass die VDL bei der Entwicklung eines gemeinsamen Rahmens unterstützt. Dies könnte beispielsweise die Entwicklung einer länderübergreifenden Grundlage zur Struktur des Volontariats sein. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wendet einen zeitlich strukturierten Plan an, während im Landesamt für Denkmalpflege Hessen eine systematische Liste an Tätigkeiten verwendet wird. Beide Modelle können für die Entwicklung einer solchen Struktur herangezogen werden.

Ebenfalls zum Aufgabenfeld der Koordination des Volontariats sollten, ähnlich dem Prinzip der Volontariatsakademie der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern, Exkursionen und Workshops zählen, die den fachlichen Austausch und länderübergreifenden Wissenstransfer abrunden. Der dadurch entstehende Austausch würde die Ausbildung weiter verbessern und die personelle Konstante in der VDL könnte gleichzeitig als Schnittstelle zu den Volontär*innen wirken. Lange erkannte Missstände, wie die rechtliche oder finanzielle Situation, könnten so zielgerichtet angegangen werden.

Ein Ausbildungsformat in der Identitätskrise?

Die Frage nach der Stellung der Volontär*innen an den Landesämtern beginnt bereits mit den Volontariatsverträgen und den uneinheitlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Ist das Volontariat eine Ausbildung, eine Weiterbildung oder ein langes Praktikum? Die zuständigen Behörden in den Ländern müssen hierzu klare Entscheidungen treffen und das Volontariat entsprechend definieren. Für das Volontariat gilt dasselbe wie für ein Praktikum: Ein interessantes Aufgabenspektrum und eine wertschätzende Atmosphäre bei fairer Bezahlung können langfristig begeistern.

Das Volontariat in der jetzigen Form bedeutet trotz aller fachlichen Freiheiten, Privilegien und Chancen leider ein prekäres Arbeitsverhältnis. Der Arbeitskreis (AK) Volontariat des Deutschen Museumsbundes e. V. forderte schon 2024 eine Anpassung der Vergütung auf 75 Prozent der Entgeltgruppe 13 und die tarifliche Regelung der Verträge. Hier ist es auch Aufgabe der Volontär*innen, den Kontakt zu Gewerkschaften zu suchen und diese auf die aktuelle Situation im Volontariat aufmerksam zu machen. Die genannten wichtigen Forderungen des AK Volontariat des deutschen Museumsbundes lassen sich direkt auf das Volontariat in der Denkmalpflege übertragen.

Fazit

Das Volontariat in der Denkmalpflege bietet neben dem Erwerb von grundlegenden Fähigkeiten für die Arbeit in der Denkmalpflege auch unzählige Möglichkeiten, sich weiterzubilden sowie spannende Themen und Orte näher zu erforschen. Die Umfrage unter aktuellen Volontär*innen hat gezeigt, dass das Volontariat nach wie vor eine hohe Signifikanz besitzt und für die Betroffenen kein Ausbildungsmodell von vorgestern ist. Dennoch wurde eine ganze Reihe von Missständen im Volontariat benannt, die es im nächsten Schritt strukturell anzugehen gilt. Nur wenn das Volontariat auch in der Außenwahrnehmung wieder als attraktive Spezialisierung im schönsten Berufsfeld der Welt wahrgenommen wird, kann es sich im Zeitalter des Nachwuchskräftemangels behaupten. Denn auch junge Denkmalpflegende leben nicht allein von Luft und Liebe.

-

Abbildungsnachweis:

Alle Abbildungen von den Autor*innen.

© 2025 Niklas Irmen/Marion Kohnke/Karl Mühlbach, published by De Gruyter

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Artikel in diesem Heft

- Cover

- Cover

- Frontmatter

- Inhalt

- Vorwort

- Vorwort

- Aufsätze

- Das Paradigma »Reparatur«

- Eine Zukunft für wessen Vergangenheit?

- Béton Brut

- Unendliche Erhaltung

- Denkmalpflege und Erinnerungskultur

- Glaskunst in der Weltstadt des Entertainments

- Berichte

- Die MehrWert-Kampagne der VDL im Jubiläumsjahr des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975

- Das Volontariat in der Denkmalpflege

- Aktuelles

- Aktuelles

- Rezensionen

- Denkmalkritik. Für eine zukunftsfähige Denkmalpflege. Essay

- Denkmal Postmoderne. Bestände einer (un)geliebten Epoche

- Das ehemalige Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn

- Call for Papers

- Call for papers

Artikel in diesem Heft

- Cover

- Cover

- Frontmatter

- Inhalt

- Vorwort

- Vorwort

- Aufsätze

- Das Paradigma »Reparatur«

- Eine Zukunft für wessen Vergangenheit?

- Béton Brut

- Unendliche Erhaltung

- Denkmalpflege und Erinnerungskultur

- Glaskunst in der Weltstadt des Entertainments

- Berichte

- Die MehrWert-Kampagne der VDL im Jubiläumsjahr des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975

- Das Volontariat in der Denkmalpflege

- Aktuelles

- Aktuelles

- Rezensionen

- Denkmalkritik. Für eine zukunftsfähige Denkmalpflege. Essay

- Denkmal Postmoderne. Bestände einer (un)geliebten Epoche

- Das ehemalige Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn

- Call for Papers

- Call for papers