Nichts verkörperte die Auswirkungen des Kalten Krieges eindrücklicher als die Berliner Mauer. Umso wichtiger ist es, deren Reste und Spuren zu erhalten, um »die Erinnerung an die für das Leben der Menschen beiderseits der Grenze so folgenschwere Teilung der Stadt wachzuhalten und auch nachfolgenden Generationen eine anschauliche Vorstellung von ihrer bedrückenden Wirklichkeit zu vermitteln«.[1]

Die Mauer als Denkmal – Verluste und Spurensicherung seit 1990

Nach 1989 sollten die materiellen Zeugnisse des innerstädtischen Grenzsystems möglichst schnell abgebaut und das Stadtbild mit neuen Gebäuden geheilt werden. Nur gegen teils massiven Widerstand aus der Öffentlichkeit und der Politik gelang es der Berliner Landesdenkmalpflege, 1990/91 zumindest vier einzelne Mauerabschnitte mit einer Gesamtlänge von etwa zwei Kilometern sowie zwei von den einst 110 innerstädtischen Wachtürmen als historische Zeitzeugnisse unter Denkmalschutz zu stellen.[2] Dass auch nach der rasanten systematischen Demontage der Grenzanlagen eine Vielzahl an Mauerspuren im städtischen Raum vorhanden blieb, konnte durch ein umfassendes Erfassungsprojekt der BTU Cottbus nachgewiesen werden.[3]

Heute, (über) 35 Jahre nach dem Fall der Mauer, haben sich die Bereitschaft und die Art und Weise, der Berliner Mauer zu gedenken, grundlegend gewandelt. Das Ansinnen, sichtbare Sachzeugnisse als mahnende Erinnerung an die Spaltung der Stadt, aber auch an die Freude über das Ende der Teilung zu bewahren, trifft mittlerweile auf eine breite gesellschaftliche und politische Akzeptanz.[4] In der Berliner Denkmalliste sind aktuell 29 Teilabschnitte als überbezirkliche Gesamtanlage Berliner Mauer verzeichnet.[5] Und noch immer werden weitere materielle Reste und Spuren der Grenzanlagen aufgespürt, zum Beispiel auf dem Gelände von unübersichtlichen Industrieanlagen, wo der Mauerverlauf abwich. Hinzu kommen archäologische Funde wie Panzersperren oder zuletzt sogar ein Fluchttunnel, der anlässlich eines Neubauvorhabens in der Bernauer Straße entdeckt wurde. Auch dieser steht seit 2023 unter Denkmalschutz.

Im Gegensatz zu den Mauerabschnitten in Berlin sind die Spuren der Grenze zwischen Brandenburg und West-Berlin sowie der Bundesrepublik im öffentlichen Diskurs weniger präsent. Der Rückbau der Grenzanlagen konnte in Brandenburg deshalb in höherem Maße ungehindert erfolgen als in Berlin. 50 Jahre nach Inkrafttreten des Denkmalpflegegesetzes der DDR, das vor allem baukulturelle Zeugnisse der Industrie und Produktion sowie Geschichtsdenkmale schützen sollte, werden, und dies seit 1990, auch die Orte der exekutiven Teilung Deutschlands betrachtet. Heute sind sie Mahnmale der Teilung und ihrer Opfer. Auf der Denkmalliste des Landes Brandenburg stehen aber aus den genannten Gründen lediglich sieben Grenzwachtürme sowie kleinere und größere Grenzbereiche auf Potsdamer Stadtgebiet und in Teltow.[6]

Das System der Grenzanlagen

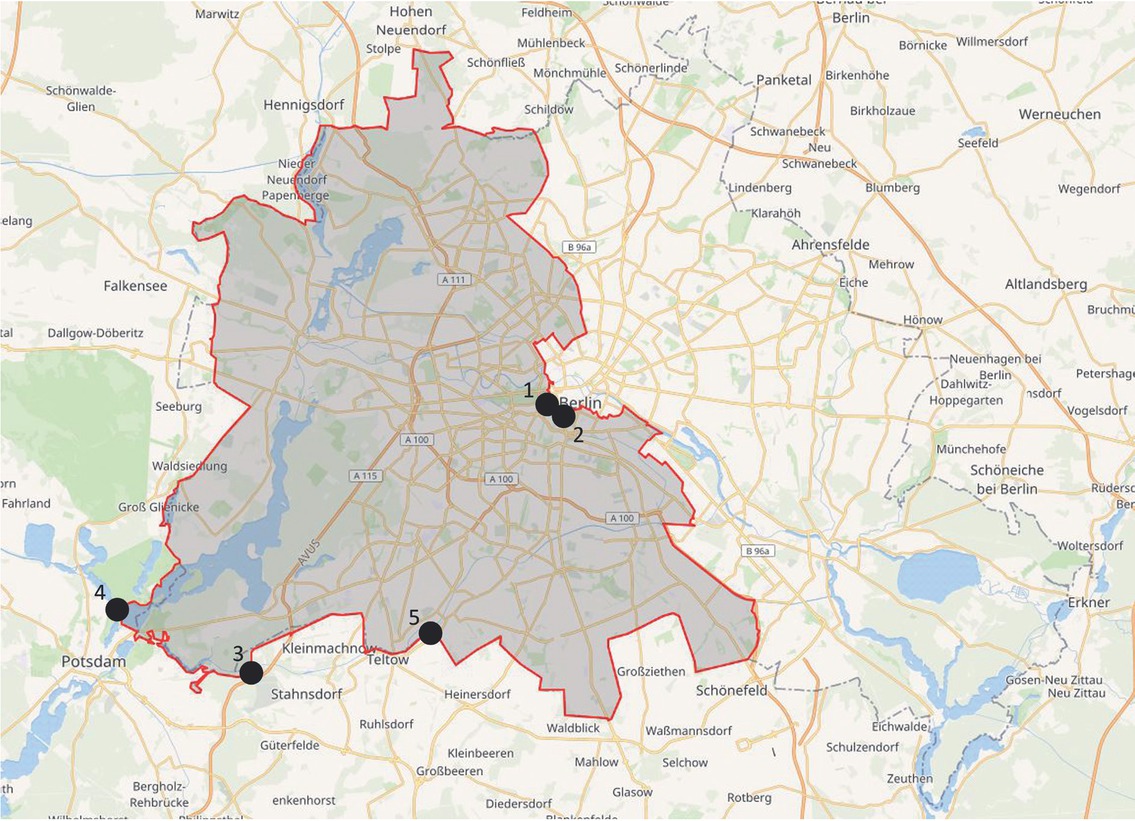

Die unter Denkmalschutz stehenden Relikte der Teilung in Berlin und Brandenburg gehören unmittelbar zu dem Grenzsystem, das die Stadt und ihr Umland 28 Jahre in Ost und West teilte. Auf über 200 Kilometern Länge war West-Berlin von der Grenzmauer umgeben (Abb. 1). Die Grenzanlagen wurden dabei kontinuierlich ausgebaut und optimiert. Die rund 43 Kilometer lange innerstädtische Grenze wurde von ersten aufgemauerten Hindernissen und Zäunen bis zu der heute vor allem bekannten Form aus vorgeformten Betonelementen im L-Profil weiterentwickelt, die ihrer Entstehungszeit entsprechend Grenzmauer 75 genannt wird. Die über 160 Kilometer lange Grenze zwischen West-Berlin und Brandenburg[7] unterschied sich in erster Linie durch ihre Materialität, da vor allem Zaunelemente aus Streckmetall verwendet wurden. Der Aufbau des Sicherungsbereichs zwischen Vor- und Hinterlandgrenze war jedoch identisch. Der Grenzstreifen war ein komplexes System aus Abwehranlagen, die Fluchtversuche verhindern sollten.[8] Neben Mauerabschnitten und Grenztürmen stehen deswegen auch Lichtmasten, Zäune, Hindernisse aller Art, Grenzmarkierungen oder Postenwege unter Denkmalschutz. Nicht selten wurden aber auch bestehende Strukturen, etwa Einfriedungen, Wege oder ganze Gebäude in die Sperranlagen integriert; auch sie sind damit zu Grenzrelikten geworden.[9] Hinzu kommen Baudenkmale, die im weiteren Sinne Teil des komplexen Grenzsystems waren. Dazu gehören neben den regulären Grenzanlagen auch Grenzkontrollstellen wie die Checkpoints der Alliierten (Checkpoint Charlie an der Friedrichstraße, Checkpoint Bravo/Dreilinden). Zudem gab es Grenzübergangsstellen (GüSt) an Wasserstraßen, Fernstraßen und an Bahnstrecken.[10]

Der Verlauf der Berliner Mauer mit den hier besprochenen Beispielen: 1) Wachturm Erna-Berger-Straße, Berlin-Mitte; 2) Niederkirchner Straße, Berlin-Mitte; 3) Albrechts Teerofen, Grenzkontrollstelle Dreilinden, Berlin-Zehlendorf; 4) Grenzübergangstelle Nedlitz/ Bertinienge, Potsdam; 5) Grenzabschnitt Teltow-Seehof, Teltow, Landkreis Potsdam-Mittelmark

Die überkommenen Fragmente der Mauer und der Grenzanlagen in Berlin und Brandenburg sind in ihrem heutigen Zustand – ob bunt besprüht, von Andenkenjägern dezimiert oder vom Zahn der Zeit stark angenagt – authentische Dokumente der Teilung und deren Überwindung. Generell werden nur jene Elemente unter Schutz gestellt, die in situ erhalten sind. Denkmalfachliches Ziel ist die Bewahrung der Fragmente im Zustand der Grenzöffnung. Die authentische Überlieferung der Anlagen bedeutet, dass der praktische Umgang mit den Objekten nur minimalinvasive Maßnahmen duldet. Die Grenzrelikte sollen so lange wie möglich erhalten, nicht aber wiederhergestellt oder gar in ihren Urzustand zurückversetzt werden.[11]

An den einzelnen Mauerorten werden individuelle Aspekte der deutschen Teilungsgeschichte in Erinnerung gerufen. Dementsprechend unterschiedlich sind die Herangehensweisen und der Umgang bei der Erhaltung. Im Folgenden werden aktuelle konservatorische Herausforderungen skizziert.

Wachturm Erna-Berger-Straße, Berlin-Mitte

Südlich des Leipziger Platzes, in der erst 1990 erschlossenen Erna-Berger-Straße, steht ein kleiner pilzförmiger Wachturm (Abb. 2). Es handelt sich um einen sogenannten Rundblickbeobachtungsturm vom Typ BT-6, einen aus vorgefertigten Betonelementen konzipierten Rundturm mit achteckiger Kanzel, der ab 1969 zur Grenzsicherung eingesetzt wurde und außerhalb des eigentlichen Todesstreifens der Vorfeldsicherung der Grenze diente.[12] Der Turm an der Erna-Berger-Straße ist der letzte seiner Art im Bereich der Berliner Mauer.[13] Er steht noch heute an seinem angestammten Standort, sein direktes Umfeld jedoch hat sich gravierend verändert. Die umgebenden Neubauten überragen den nur zehn Meter hohen Grenzturm deutlich, und er »stört« die weiteren baulichen Entwicklungen. Insbesondere seitdem der Erweiterungsbau des Bundesrates auf dem angrenzenden Grundstück geplant ist, wird der dringliche Wunsch nach einer Versetzung des Wachturms von unterschiedlichen Akteuren an das Berliner Landesdenkmalamt herangetragen. Dabei wird angeregt, ihn an einen Ort zu versetzen, an dem er die Bauarbeiten nicht erschwere und er außerdem mehr touristische Aufmerksamkeit erfahren könne – am besten direkt auf den Leipziger Platz.

Berlin-Mitte, Wachturm Erna-Berger-Straße, 2024

Mit dem denkmalpflegerischen Ziel, den Grenzwachturm als bauliches Zeugnis und wichtigen Bestandteil der Gesamtanlage Berliner Mauer zu erhalten, ist dies jedoch nicht zu vereinbaren. Denn dazu gehört neben dem Schutz und der Sicherung des Turmes mit all seinen Baudetails insbesondere die Wahrung des authentischen Standorts, denn Authentizität ist auch räumlich gebunden. Auch wenn dies heute aufgrund der umfassenden Veränderung des Umfeldes zusätzlicher Erläuterung bedarf, soll der Wachturm als Geschichtszeugnis in seiner stadträumlichen Disposition weiterhin glaubwürdig und aussagekräftig wahrgenommen werden.[14] Eine Translozierung würde ihn dagegen musealisieren, aus seinem Kontext reißen und dadurch seinen Zeugniswert erheblich mindern.[15]

Mauerabschnitt Niederkirchnerstraße, Berlin-Mitte

An der Südseite der Niederkirchnerstraße, unmittelbar angrenzend an das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors, ist ein 200 Meter langer Abschnitt der Grenzmauer 75, der vierten Generation der Berliner Mauer, am originalen Standort erhalten (Abb. 3). Die erhaltenen Mauerelemente weisen deutliche Spuren der »Mauerspechte« auf, die in den Tagen nach der Grenzöffnung die Oberfläche der Mauer »abpickten« und diese Fragmente zu Souvenirs verarbeiteten. Die Betonplatten mit Rundrohraufsatz sind an vielen Stellen bis auf die Stahlarmierungen abgetragen und durchlöchert; die Röhren sind nur fragmentarisch erhalten. In diesem Zustand dokumentiert das Denkmal sowohl Verlauf und Entwicklung der innerstädtischen Grenzanlagen als auch deren Überwindung und Neuaneignung. Denkmalfachliches Anliegen ist es daher, die Spuren der Zerstörung der Mauer nach 1989 als Zeitschicht zu bewahren und die vorgefundene Substanz möglichst authentisch zu belassen. Um die Mauer vor weiteren Beschädigungen zu schützen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, war die Aufstellung eines Metallzauns zum öffentlichen Straßenraum unumgänglich.

Berlin-Mitte, Mauerabschnitt an der Niederkirchner Straße mit sichtbaren Fehlstellen im Beton, 2024

Der bauliche Zustand erfordert Maßnahmen, um den weiteren Verfall aufzuhalten. Durch den stetigen Feuchteeintrag ist die Korrosion der freiliegenden Bewehrungseisen stark fortgeschritten und die Betondeckung an vielen Stellen schadhaft. Witterungseinflüsse und Erschütterungen durch den vorbeifahrenden Verkehr führen zudem zum Abfallen des Fugenmaterials zwischen den Elementen. Eingriffe sind unvermeidbar: Die Bewehrung erhält Rostschutz, gravierende Fehlstellen werden mit Reparaturmörtel ohne Betonretusche geschlossen. Statisch notwendige Verstärkungen erfolgen additiv, durch Schrägabsteifung oder Stahlbänder, fehlende oder abgängige Rundrohre werden durch Doppel-T-Träger ersetzt. Dieses Konzept der konservierenden Erhaltung erfordert zwingend eine regelmäßige Beobachtung der Schadensbilder, um bei Fortschreiten der Schäden möglichst frühzeitig einzugreifen.[16]

Albrechts Teerofen, Grenzkontrollstelle Dreilinden, Berlin-Zehlendorf

Mit den baulichen Resten und Spuren des 1969 stillgelegten West-Berliner Kontrollpunktes Dreilinden und Alliierten Checkpointes Bravo ist ein bedeutendes Dokument der deutschen Teilungsgeschichte zwischen Berlin und dem heutigen Land Brandenburg überliefert.[17] Der einstige Grenzübergang ist eine seltene, wenn auch stark reduzierte Einrichtung aus der Frühzeit der deutschen Teilung (Abb. 4).[18]

Berlin-Zehlendorf, Grenzübergang Dreilinden, Anfang der 1960er Jahre; vorne links hinter Bäumen das Raststättengebäude

Auf einer Autobahntrasse mit Brücke über den Teltowkanal entstanden 1951/52 Kontrolleinrichtungen für den Interzonenverkehr – die Staatengrenze verlief mitten auf der Brücke der ehemaligen Reichsautobahn.[19] Die Spuren der Straßenführung sind dort unter anderem in Form von Fahrbahnmarkierungen noch deutlich ablesbar. Auf West-Berliner Gebiet ist das auf Höhe der früheren Autobahn aufgeschüttete ovale Gelände des einstigen Kontrollpunktes vorhanden. Von der einst umfangreichen baulichen Anlage ist nur das ehemalige Raststättengebäude stark verändert erhalten. Daneben erinnern weitere bauliche Spuren – Fahnenmasten, Peitschenlampen, Hinweisschilder und Leitplanken – an die einstige Nutzung als Grenzübergang. 55 Jahre nach dessen Stilllegung und Nutzung als Campingplatz ist das Gelände mittlerweile nur noch für den historisch kundigen Betrachter zu deuten. Das Berliner Landesdenkmalamt hat daher eine vertiefende Untersuchung initiiert mit dem Ziel, den bedeutenden Ort deutscher Teilung im aktuellen Zustand zu dokumentieren und die verbliebenen Reste und Spuren zu erfassen und zu bewerten.

Der weitere Umgang mit dem Ort sollte sehr behutsam erfolgen, ohne rekonstruierende oder wiederherstellende Eingriffe. Einzelne historische Fotos und Lagepläne an ausgewählten Standorten können das Areal erfahrbar machen.

Grenzübergangsstelle (GüSt) Nedlitz/Bertinienge, Potsdam

Die Grenzübergangsstelle Nedlitz/Bertinienge wurde 1970 eingerichtet zur Regelung des grenzüberschreitenden Schiffsverkehrs.[20] Sie diente in erster Linie der Kontrolle von Booten, die über den Jungfernsee nach West-Berlin fahren wollten. Die Uferlinie wurde verschoben, um einen Postenweg einzurichten. In einem Hafen konnten Boote durch justierbare Leuchten von oben ausgeleuchtet werden, um die Ladung zu kontrollieren (Abb. 5). Über einen Stichkanal wurde ein Stahlnetz zum gegenüberliegenden Ufer gespannt, das in Kombination mit Pontons und auf dem Grund versenkten Kähnen die Passage verhinderte. Neben dem Kontrollturm wurde ein kleineres Gebäude für ein Notstromaggregat errichtet. Das Beamtenwohnhaus des 1952 stillgelegten Wasserwerks Bertinistraße wurde für grenzrelevante Abläufe umgenutzt. Bis heute erhaltene Heckenanpflanzungen dienten als Sichtschutz.

Potsdam, Leuchten und Wachturm am Anlegepunkt der Grenzübergangsstelle (GüSt) Nedlitz/Bertinienge, Potsdam, 2023

Die Grenzanlagen erfahren im Potsdamer Stadtbild eine ambivalente Wertschätzung und das Areal Nedlitz/Bertinienge ist mittlerweile eine viel genutzte Grünfläche mit breiten Wegen. Im südlichen Verlauf der Bertinistraße sind in den vergangenen Jahren bereits weitere Spuren der Teilung getilgt worden.[21] Die Reste der GüSt sind daher von besonderem Wert. Dass die Stadt Potsdam durch ein B-Planverfahren Änderungen an der heutigen Gestaltung beabsichtigt, wurde vom Landesamt für Denkmalpflege zum Anlass genommen, das Areal eingehender auf Denkmalwert zu untersuchen. Um die Erinnerungen an die einst vielfältigen Maßnahmen der deutschen Teilung zu wahren, wurde der Schutzumfang 2024 erweitert.[22] Besonders die Verlegung der Uferlinie ist bis heute ein eindrückliches Zeugnis der tiefgreifenden Veränderung der Landschaft durch die Grenzplanung. Zudem handelt es sich um die einzige erhaltene Wasserstraßengrenzkontrolle in Brandenburg, die noch heute in diesem Umfang ablesbar ist.[23]

Grenzabschnitt Teltow-Seehof, Landkreis Potsdam-Mittelmark

Mit dem Mauerbau 1961 wurde der Teltowkanal entlang der Seepromenade die nördliche Grenze Teltows zu West-Berlin. Im Nordosten Teltows verlief die Mauer durch die Ortsteile Seehof (Ost) und Lichterfelde (West). Das Grenzgebiet war nur unter strenger Zugangsbeschränkung erreichbar.

Heute ist in diesem Bereich der größte noch existierende Abschnitt der ehemaligen Grenze zwischen West-Berlin und der DDR erhalten. Auf einer Länge von circa 500 Metern befinden sich Reste der Vorder- und Hinterlandsicherung verschiedener Ausbaustufen, Signaltechnik und Pfosten sowie KFZ-Sperrgraben und Kolonnenweg (Abb. 6). Wesentliche Elemente der Grenzsicherung fehlen jedoch: Ein Wachturm wurde unmittelbar nach der Wiedervereinigung abgerissen, große Teile der Zaunanlagen sind in den folgenden Jahren verfallen oder wurden von den Anwohnern abgebaut und umgenutzt, zum Beispiel für Kaninchenställe oder Beeteinfassungen.

Teltow, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Grenze in Teltow-Seehof im Jahr 1989 mit Signalzaun, Beobachtungsturm, Kolonnenweg und Wohnhaus

Die Unterschutzstellung dieses Abschnitts erfolgte im Jahr 2024. Wertvolle Hinweise und Fotomaterial wurden hierfür von Anwohnern zur Verfügung gestellt. Diese Quellen können trotz aller Problematik der individuellen Erinnerung wichtige Bausteine für die Dokumentation und Rekonstruktion von Grenzbereichen sein, da belastbare Zeugnisse in Form von Plänen und anderen Unterlagen aufgrund der hohen Geheimhaltung zu Zeiten der DDR rar sind oder bereits vernichtet wurden.[24] In Teltow-Seehof zeigt sich zudem auch die Notwendigkeit einer geeigneten Vermittlungsarbeit vor Ort, da die bruchstückhaften Reste hier nicht auf den ersten Blick ersichtlich oder sprechend sind.[25]

Der denkmalpflegerische Umgang mit den Orten – manchmal auch »Leerorten« wie am Checkpoint Charlie[26] – und Relikten der deutschen Teilung ist eine vielschichtige Herausforderung: Die Grenzrelikte sollten so lange wie möglich erhalten werden. Ihrem fortschreitenden Verfall ist entgegenzuwirken, ohne rekonstruierende oder wiederherstellende Eingriffe. Der denkmalfachliche Grundsatz der Authentizität ist dabei sowohl gegenüber Inszenierungswünschen als auch gegenüber Immobilieninteressen zu verteidigen. Der Bau der Grenzanlagen zog darüber hinaus häufig weitreichende Veränderungen im Umfeld nach sich, von denen mittlerweile fast alle Spuren getilgt wurden. Umso bedeutender sind die wenigen überkommenen Reste. Sie zu schützen und ihre Bedeutung für die Allgemeinheit zu erklären, kann nicht nur eine Aufgabe der Denkmalbehörden und der Stiftung Berliner Mauer sein.[27] Es ist von gesamtgesellschaftlichem Interesse.

-

Abbildungsnachweis:

1: OpenStreetMap (https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer [24.2.2025]). — 2, 3: Susanne Willen, Landesdenkmalamt Berlin. — 4: AlliiertenMuseum / U.S. Army Photograph. — 5: Viviane Taubert, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum. — 6: Johannes Cramer u. a.: Die Baugeschichte der Berliner Mauer. Petersberg 2010 (Berliner Beiträge zur Bauforschung und Denkmalpflege, Bd. 8), S. 108.

© 2025 Viviane Taubert/Susanne Willen, published by De Gruyter

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Articles in the same Issue

- Cover

- Cover

- Frontmatter

- Inhalt

- Vorwort

- Vorwort

- Aufsätze

- Das Paradigma »Reparatur«

- Eine Zukunft für wessen Vergangenheit?

- Béton Brut

- Unendliche Erhaltung

- Denkmalpflege und Erinnerungskultur

- Glaskunst in der Weltstadt des Entertainments

- Berichte

- Die MehrWert-Kampagne der VDL im Jubiläumsjahr des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975

- Das Volontariat in der Denkmalpflege

- Aktuelles

- Aktuelles

- Rezensionen

- Denkmalkritik. Für eine zukunftsfähige Denkmalpflege. Essay

- Denkmal Postmoderne. Bestände einer (un)geliebten Epoche

- Das ehemalige Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn

- Call for Papers

- Call for papers

Articles in the same Issue

- Cover

- Cover

- Frontmatter

- Inhalt

- Vorwort

- Vorwort

- Aufsätze

- Das Paradigma »Reparatur«

- Eine Zukunft für wessen Vergangenheit?

- Béton Brut

- Unendliche Erhaltung

- Denkmalpflege und Erinnerungskultur

- Glaskunst in der Weltstadt des Entertainments

- Berichte

- Die MehrWert-Kampagne der VDL im Jubiläumsjahr des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975

- Das Volontariat in der Denkmalpflege

- Aktuelles

- Aktuelles

- Rezensionen

- Denkmalkritik. Für eine zukunftsfähige Denkmalpflege. Essay

- Denkmal Postmoderne. Bestände einer (un)geliebten Epoche

- Das ehemalige Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn

- Call for Papers

- Call for papers