Architektonisch herausragende Bauten und Konstruktionen in Stahlbetonbauweise der 1950er bis 1970er Jahre werden seit einigen Jahren zu Recht als Baudenkmale erkannt und zum schützenswerten baukulturellen Erbe erklärt. Mit 50 bis 70 Jahren Baualter haben die dem Brutalismus zugeordneten Baukonstruktionen aus technischer Sicht ihre rechnerische Lebensdauer erreicht, insbesondere wenn sie äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Während die Denkmalpflege ein großes Interesse daran hat, die Substanz in ihrer Ursprünglichkeit zu bewahren, sind die baurechtsrelevanten technischen Regeln für die Instandsetzung von Stahlbetonkonstruktion dahingehend konzipiert, dass mittels leistungsfähiger Materialien und Reparaturmethoden eine signifikante Lebensdauerverlängerung erreicht wird. Wie nun können Konstruktionen sowohl technisch regelkonform als auch unter restauratorischen Gesichtspunkten instandgesetzt und typische Schadensbilder denkmalgerecht behoben werden? Im Folgenden wird ein baupraktischer Ansatz vorgestellt, der vor allem die Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbildes zum Ziel hat.

Die Geburtsstunde des Béton Brut

Mit der Unité d’habitation in Marseille wurde der französische Architekt Le Cobusier (1887–1965) kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs beauftragt. Die Unité war nicht nur gänzlich neuartig in Bezug auf ihre Ausdehnung (141 × 23 × 53 m), ihre 337 Wohneinheiten in einem einzigen Gebäude, das die Funktionen einer ganzen Stadt abbildete, und die Abgehobenheit vom Boden, auf »Pilotis« auf ansonsten unbebautem Grund stehend, es war zudem das erste große Wohngebäude, das vollständig in roh belassener Stahlbetonbauweise konstruiert und ausgeführt wurde. Le Corbusier war fasziniert von den Möglichkeiten dieser Bauweise: Sie ermöglichte schlanke Querschnitte der Bauteile und aufgelöste Grundrisse, und darüber hinaus begeisterten ihn die skulpturalen Qualitäten des in Schalung gegossenen Baustoffs (Abb. 1). Er beschrieb die Haptik dieses neuartigen Materials, indem er auf die Sichtbarkeit von Astlöchern und Fasern im Sichtbeton hinwies, und betrachtete gerade Unregelmäßigkeiten und zufällig entstandene Effekte als bereichernd. Das unvermeidbar Fehlerhafte und Raue der Oberflächen bezeichnete Le Cobusier als Ausdruck einer neuen Ästhetik des Sichtbetons. Er begründete damit eine neue Form des Umgangs mit Beton, bekannt als »béton brut« (roher oder nackter Beton). Der Begriff des Brutalismus ist hiervon abgeleitet, also keineswegs vom Wort brutal.

Marseille, Eingang und Fassade der Unité d’Habitation, 1947–1952, Le Corbusier, 2013

Sichtbeton als stilprägender Baustoff der Epoche

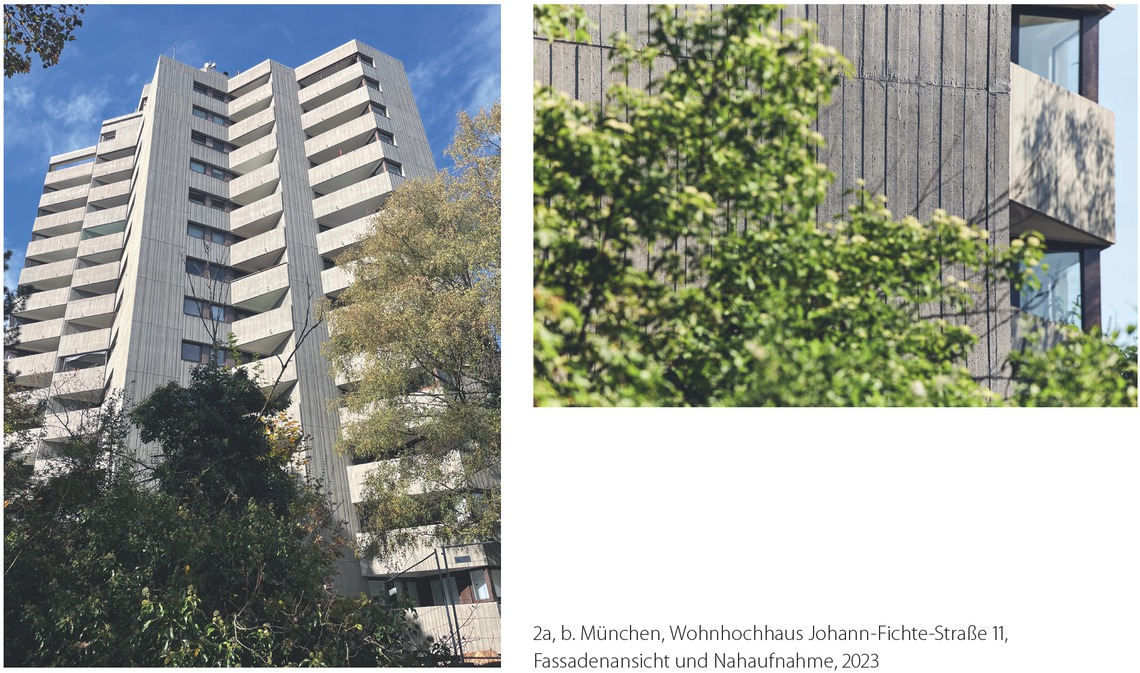

Ab Mitte der 1960er Jahre, also beinahe 20 Jahre später, begann die sogenannte Zweite Nachkriegsmoderne. Sie wurde durch das hohe Wirtschaftswachstum gefördert und prägte aufgrund der hohen Bauaktivitäten nachhaltig das städtebauliche und architektonische Erscheinungsbild unserer Städte und Siedlungen. Mit viel Experimentierfreude wurden gestalterisch hochwertige Architekturen geschaffen. Das erstarkte Demokratieverständnis der Zeit, der Wunsch nach Offenheit und Transparenz sowie der Glaube an den technologischen Fortschritt fanden ihren Ausdruck auch und insbesondere in den Möglichkeiten, die die Stahlbetonbauweise bietet. Neben der Eignung für serielle und modulare Konstruktionen wurden die skulpturalen Potenziale des Materials nun bewusst ausgeschöpft. Der pure, ungestrichene, zunehmend anspruchsvoll geschalte oder in Fertigteilbauweise eingesetzte Beton verlieh vielen stilprägenden, heute als Baudenkmäler eingestuften Bauten ein geradezu haptisches Erscheinungsbild. Er war der emblematische Baustoff der Epoche (Abb. 2a, 2b).

München, Wohnhochhaus Johann-Fichte-Straße 11, Fassadenansicht und Nahaufnahme, 2023

Dauerhaftigkeitskriterien eines Verbundwerkstoffs

Beton wird aus Zement, Wasser und mineralischen Zuschlägen hergestellt. Während der Hydratation des Zements werden so genannte CSH-Phasen gebildet, die für das Erstarren des anfangs flüssigen Baustoffs und die anschließende Festigkeitsentwicklung maßgebend sind. Gleichzeitig entwickelt sich im Beton ein hochalkalisches Milieu mit pH-Werten > 13,0. Unter diesen Bedingungen bildet sich auf der Bewehrungsoberfläche eine sogenannte Passivschicht, die die eingebettete Betonstahlbewehrung dauerhaft vor Korrosion schützt. Es entsteht der Kompositwerkstoff Stahlbeton, der deshalb so leistungsstark ist, weil der Beton optimal zur Druck- und der Stahl zur Zugaufnahme geeignet ist und gleichzeitig die Alkalität der Porenlösung den Korrosionsschutz des eingebetteten Stahls sicherstellt.

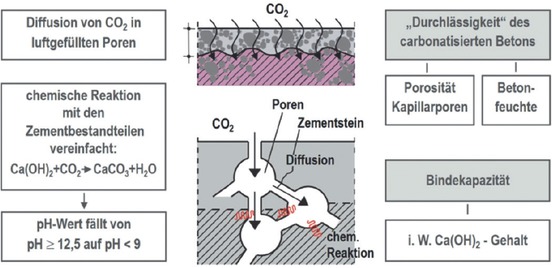

Verarbeitbarkeit, Druckfestigkeit und Porosität des Betons werden wesentlich von dem so genannten Wasser-Zement-Wert (w/z-Wert), das heißt, dem Verhältnis von Wasser- und Zementgehalt bestimmt. Bei w/z-Werten von 0,4 bis 0,45 wird das Wasser praktisch vollständig chemisch gebunden. Höhere w/z-Werte bedeuten eine größere Menge an Wasser, das zwar zur besseren Verarbeitbarkeit hilfreich und früher notwendig war, beim Prozess der Erhärtung aber nicht mehr chemisch gebunden wird und so durch Verdunstung sukzessive aus dem erhärteten Beton austrocknet und somit einen erhöhten Porenraum hinterlässt. In diesem Porensystem kann Kohlendioxid aus der Atmosphäre in den Beton eindringen und den alkalischen Zementstein neutralisieren. Diese Carbonatisierung führt zu einer Nacherhärtung und hebt gleichzeitig den Korrosionsschutz auf (Abb. 3). Wenn die Carbonatisierung von der Betonoberfläche bis zur Bewehrungsoberfläche fortschreitet, wird die anfangs gebildete Passivschicht zerstört und der Bewehrungsstahl kann bei Anwesenheit von Wasser aus Kondensatfeuchte und Niederschlägen korrodieren (carbonatisierungsinduzierte Bewehrungskorrosion). Die dabei entstehenden volumenvergrößerten Korrosionsprodukte führen zu Rissbildung und Abplatzungen in der Betondeckung. Der durch die Korrosion verminderte Stahlquerschnitt reduziert die Tragfähigkeit.

Mechanismus der Carbonatisierung

Mit zunehmender Kenntnis des beschriebenen Schadensmechanismus wurden die Anforderungen an exponierte Stahlbetonoberflächen – im hier vorliegenden Fall frei bewitterte Fassadenbauteile – sukzessiv angepasst, jedoch mit zeitlich immenser Verzögerung. Die wesentlichen Faktoren zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit sind dabei die Betonqualität, charakterisiert durch Zementart, den w/z-Wert für ein dichtes Betongefüge mit hohem Carbonatisierungswiderstand und geringem Wasseraufnahmekoeffizienten, sowie eine ausreichend hohe Betondeckung der Bewehrung. Die beiden genannten Hauptfaktoren der Dauerhaftigkeit wurden erst mit der Novellierung der Stahlbetonnorm DIN 1045 im Jahre 1988 nachhaltig angepasst.

Instandsetzung und Schutz

Bei näherer Betrachtung weisen Sichtbetonfassaden sowohl eine unregelmäßige Betondeckung als auch ein inhomogenes Betongefüge auf. In ungünstiger Kombination, das heißt dort, wo das Betongefüge porös und die Betondeckung gering ist, zeigen sich die frühesten Schäden. Zum Zeitpunkt der Instandsetzung ergibt sich unterschiedlicher Handlungsbedarf. Der sichtbare, häufig nur lokal begrenzte Schaden abgeplatzten Betons ist mit geeignetem Material zu reprofilieren; ungeschädigte, aber depassivierte, das heißt, von Korrosion bedrohte Bereiche sind vor zeitnahen Schäden flächendeckend zu schützen. Dabei ist ein kunstfertiges Angleichen von Alt und Neu unerlässlich. Eine erfolgreiche Instandsetzung führt zum Erhalt der ursprünglichen differenzierten Oberflächenstruktur ebenso wie der polychromen Farbwirkung.

Regelwerk für die Instandsetzung von Sichtbetonfassaden

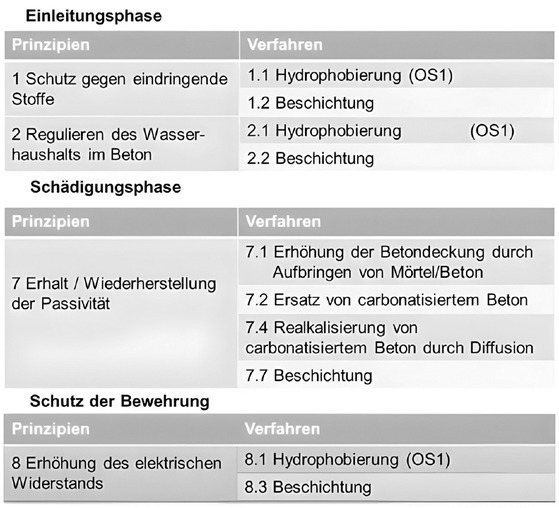

Die Technische Regel Instandhaltung (TR-IH)[1] hat 2020 die Rili SIB[2], die seit 2001 die Regeln zur Instandsetzung von Betonbauwerken definiert hat, abgelöst und ist das bauaufsichtlich eingeführte Regelwerk für die Instandsetzung und Instandhaltung von Stahlbetonbauwerken in Deutschland. Sie sieht in Abhängigkeit vom Bauwerkszustand zum Zeitpunkt der Maßnahme unterschiedliche Instandsetzungsprinzipien und -verfahren vor (Abb. 4).

Instandsetzungsprinzipien nach TR Instandhaltung

Voruntersuchungen zur Bestimmung des Schadensumfangs und eine Untergrundvorbereitung der gesamten Fassade werden der lokalen Schadstelleninstandsetzung und dem Schutz der Fläche vorgeschaltet.

Liegen bereits Betonabplatzungen infolge der zuvor beschriebenen Mechanismen der carbonatisierungsinduzierten Bewehrungskorrosion vor, ist eine kleinflächige Instandsetzung zum Erhalt oder der Wiederherstellung der Passivität möglich, ggf. ist Bewehrung zu ergänzen. Dabei werden die betroffenen Oberflächenbereiche nach definierten Regeln von der Untergrundvorbereitung über klare Vorgaben an die technischen Eigenschaften der Produkte mittels leistungsfähiger Reprofilierungsmörtel kleinflächig wiederhergestellt. Für die Wiederherstellung eines dauerhaften Soll-Zustandes, womit vor allem die Erfüllung technischer Anforderungen gemeint ist, ist dies ein unerlässlicher Teilschritt.

Die Verwendung moderner Instandsetzungsmörtel auf denkmalgeschütztem rein mineralischen Grund wird unter denkmalpflegerischen Aspekten mitunter kritisch gesehen. Zwei Alternativen sind zu nennen: Zum einen ist es möglich, Beton oder klassische, ggf. auch auf Basis des Ausgangsbaustoffs nachmodellierte Mörtel ohne organische Zusätze zu verwenden. Damit kann es zu einer Nichterfüllung von baurechtlichen Anforderungen, einem Ausschluss der Gewährleistung und einer deutlichen Einschränkung der Dauerhaftigkeit kommen. Die geforderte Leistungsfähigkeit bei dünnschichtigem Auftrag dürfte kaum erreicht werden. Zum anderen ist als mögliche alternative Ausführung die deutlich sichtbare, bereichsweise Erhöhung der Betondeckung mit rein mineralischen Systemen denkbar. Diese geht mit ungewollten optischen Beeinträchtigungen einher, die eine ursprünglich ebenengleiche Oberfläche unerwünscht zergliedert oder nur sehr großflächig umsetzbar ist.

Instandsetzung der depassivierten Fläche

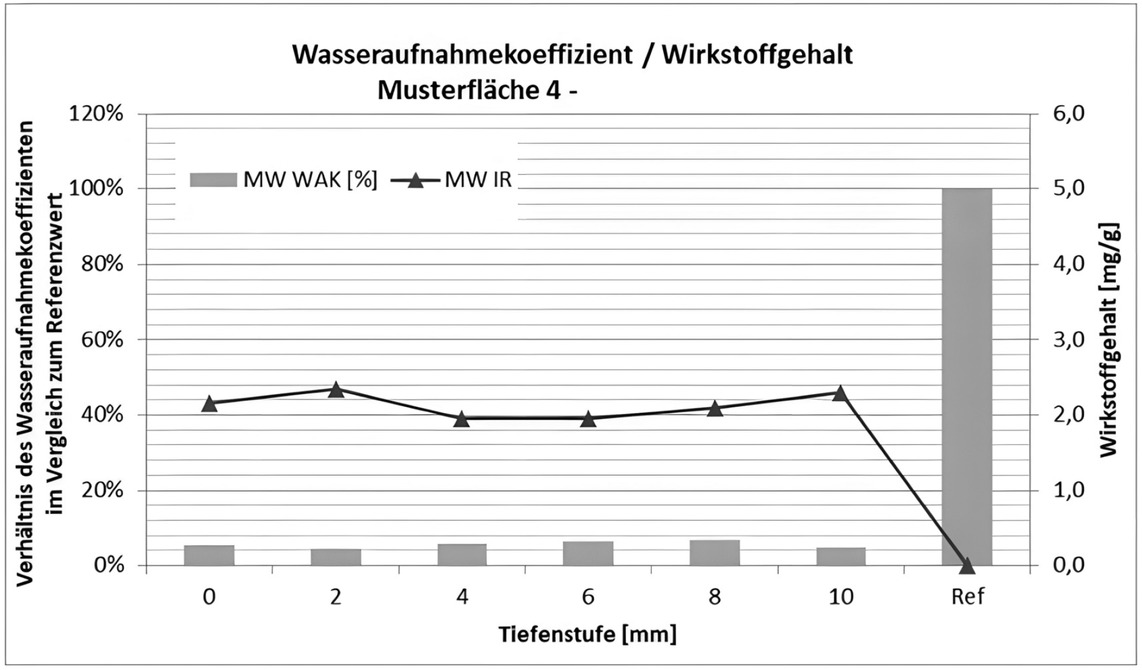

Sofern zum Zeitpunkt der Maßnahme noch keine Rissbildung, Hohllagen oder Abplatzungen vorliegen, eine Depassivierung der Betondeckung auf Höhe der Bewehrung aber nachgewiesen wurde, ist eine Instandsetzung zur »Erhöhung des elektrischen Widerstands« möglich. Dabei werden im Unterschied zur Rili SIB in der TR-IH erstmals Hydrophobierungen (Verfahren 8.1) für das Erreichen bestimmter Instandsetzungsziele den anderen filmbildenden, deckenden Oberflächenschutzsystemen (Verfahren 8.3) gleichgestellt. Hydrophobierende Imprägnierungen erhalten somit Einzug in das Regelwerk und können unter Nachweis der Tiefenwirksamkeit eingesetzt werden. Die Wirksamkeit und die Dauerhaftigkeit ist im Wortsinne nicht offensichtlich und muss daher über eine geeignete Produktauswahl und über vorgeschaltete Kontrollprüfungen ermittelt werden. Daher empfiehlt es sich, Musterflächen mit möglichen Hydrophobierungen anzulegen, hiervon nach Applikation kleine Proben (Bohrkerne) zu entnehmen um im Labor die Wirksamkeit, Leistungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit vom tiefenabhängigen Wirkstoffgehalt und der Eindringtiefe prüfen zu lassen (Abb. 5).

Wasseraufnahmekoeffizient und Wirkstoffgehalt im Tiefenprofil; grafische Ergebnisdarstellung der Laboruntersuchung

Der Erfolg einer solchen Schutzmaßnahme nach der TR-IH hängt somit nicht nur von der Einhaltung fester Vorgaben des Regelwerks ab, sondern ist ebenso stark von einer Bemusterung und Verifikation der tatsächlichen Tiefenwirksamkeit am spezifischen Instandsetzungsobjekt abhängig.[3] Eine gleichzeitig enge Abstimmung mit den Denkmalbehörden ist unerlässlich. Die Applikation einer Hydrophobierung wird aufgrund in der älteren Vergangenheit aufgetretener Frostschäden nach wie vor kritisch gesehen.[4]

Tiefenwirksame hydrophobierende Imprägnierungen

Heute basieren wirksame Hydrophobierungen auf langkettigen Silan-/Siloxanverbindungen, die eine dauerhafte chemische Verbindung mit der Oberfläche des Porenraums eingehen und so zur Tiefenhydrophobierung führen. Sie werden häufig nicht mehr in wässriger Lösung, sondern mithilfe eines Trägermaterials, zum Beispiel Bentonit, als Hydrophobierungsgel oder Creme aufgebracht. Eine trockene Oberfläche ist Voraussetzung einer jeden Anwendung. Nach mehrtägiger Applikation des Trägermaterials bildet die Imprägnierung nach dem Eindringen eine mehrere Millimeter tief hydrophob wirkende Auskleidung des Porenraumes unter der Betonoberfläche und verhindert somit kapillares Saugen in der Betonrandzone. Die Betonrandzone bleibt wasserdampfdurchlässig, die Tiefenwirkung bleibt dauerhaft erhalten, muss jedoch nach einem ergänzenden Überwachungs- und Unterhaltungsplan regelmäßig überprüft werden.[5]

Die hohe Verweildauer des Trägermaterials, die Überprüfbarkeit der vollflächigen Anwendung, die lange Einwirkzeit und der nachzuweisende Wirkstoffgehalt bis in die Tiefe sind neben der jahrzehntelangen Weiterentwicklung Gründe, weshalb heutige Produkte aus technischer Sicht für den Einsatz als geeignet betrachtet werden können und gegenüber filmbildenden, deckenden Oberflächenschutzsystemen zu bevorzugen sind. Insbesondere die strukturelle und optische Unversehrtheit der Oberfläche ist als wesentlicher Vorteil dieses Instandsetzungsverfahrens aus denkmalpflegerischer Sicht zu nennen. Ergänzende Planungs- und Entscheidungshilfen für die differenzierte Bewertung von Betonbauteilen im denkmalpflegerischen Kontext wären wünschenswert, etwa eine Ergänzung der Planungshilfe WTA-Merkblatt 3-17, das für hydrophobie-rende Imprägnierungen von mineralischen Baustoffen Anwendung findet, jedoch Beton explizit ausnimmt.[6]

Restauratorisches Finish: Betonkosmetik

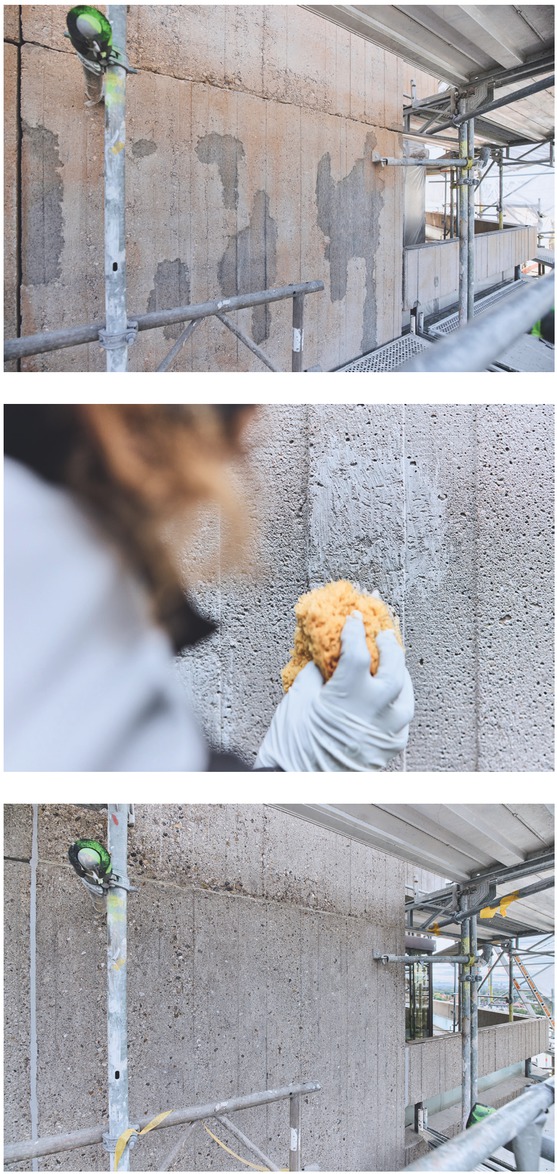

Während die hydrophobierte Oberfläche unsichtbaren Schutz bietet, sind kleinflächige Reprofilierungsstellen der Bestandsstruktur und Farbigkeit anzupassen (Abb. 6a– c). Die betonkosmetische Bearbeitung einer Sichtbetonfläche bedeutet eine kunsthandwerkliche Anpassung aller maßgeblichen Kriterien, die das Aussehen einer Betonfläche prägen (Farbe, Textur, ggf. Haptik und Glanz), an das Aussehen intakter umgebender Bereiche. Eine betonkosmetische Bearbeitung findet definitionsgemäß auf einer wiederhergestellten, technisch intakten Bauteiloberfläche statt, betrifft also lediglich die Oberfläche des Bauteils oder reicht partiell in kleinen Bereichen maximal 3 bis 5 Millimeter in die Betonrandzone hinein. Werkstoffe müssen auf den Untergrund und ggf. strukturgebenden aufgebrachten Feinspachtel und zu ergänzende Farb- und strukturimitierende Farbaufträge abgestimmt werden und verträglich sein.

Arbeitsschritte der TR-IH und der denkmalgerechten Instandsetzung: a. Reprofilierte Flächen inklusive Untergrundvorbereitung, b. Feinspachtel und Retuschierarbeiten, c. fertiggestellte Flächen

Für die finale Farbangleichung werden patentierte zweikomponentige, silikatische Mineralfarben verwendet, die auch lasierend eingesetzt werden können. Die Wirkungsweise der Farben basiert auf dem Prinzip der Verkieselung: Hierbei geht das Bindemittel in einer chemischen Reaktion eine unlösbare Verbindung mit dem Untergrund ein und bleibt dadurch hoch wasserdampfdiffusionsfähig. Ein Abblättern des Anstrichs ist ebenso ausgeschlossen wie Feuchteansammlungen zwischen Beschichtung und Untergrund.

Die Silikatfarben bestehen nur aus ausgewählten, natürlichen Rohstoffen. Die Kombination aus flüssigem Kaliumsilikat-Bindemittel, mineralischen Füllstoffen und anorganischen, lichtechten Farbpigmenten gewährleistet maximale Witterungsbeständigkeit und hohe Dauerhaftigkeit.

Aus der Kombination von technisch erprobten, regelkonformen Instandsetzungsmaterialien, die dauerhaften Schutz gewährleisten, und handwerklicher Angleichung an den historischen Bestand entsteht so ein nachhaltiger Lösungsansatz.

© 2025 Christian Schießl, published by De Gruyter

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Articles in the same Issue

- Cover

- Cover

- Frontmatter

- Inhalt

- Vorwort

- Vorwort

- Aufsätze

- Das Paradigma »Reparatur«

- Eine Zukunft für wessen Vergangenheit?

- Béton Brut

- Unendliche Erhaltung

- Denkmalpflege und Erinnerungskultur

- Glaskunst in der Weltstadt des Entertainments

- Berichte

- Die MehrWert-Kampagne der VDL im Jubiläumsjahr des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975

- Das Volontariat in der Denkmalpflege

- Aktuelles

- Aktuelles

- Rezensionen

- Denkmalkritik. Für eine zukunftsfähige Denkmalpflege. Essay

- Denkmal Postmoderne. Bestände einer (un)geliebten Epoche

- Das ehemalige Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn

- Call for Papers

- Call for papers

Articles in the same Issue

- Cover

- Cover

- Frontmatter

- Inhalt

- Vorwort

- Vorwort

- Aufsätze

- Das Paradigma »Reparatur«

- Eine Zukunft für wessen Vergangenheit?

- Béton Brut

- Unendliche Erhaltung

- Denkmalpflege und Erinnerungskultur

- Glaskunst in der Weltstadt des Entertainments

- Berichte

- Die MehrWert-Kampagne der VDL im Jubiläumsjahr des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975

- Das Volontariat in der Denkmalpflege

- Aktuelles

- Aktuelles

- Rezensionen

- Denkmalkritik. Für eine zukunftsfähige Denkmalpflege. Essay

- Denkmal Postmoderne. Bestände einer (un)geliebten Epoche

- Das ehemalige Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn

- Call for Papers

- Call for papers