Als der damalige Bundespräsident Christian Wulff 2010 öffentlich sagte, der Islam gehöre zu Deutschland, entwickelte sich eine heftige öffentliche Debatte über islamische Selbstidentifikation und Fremdzuweisung, über Teilhabe und Abgrenzung, über Grundrechte und -pflichten. »Zugehörigkeit« zu entwickeln, erscheint als ein langwieriger, ambivalenter Prozess: Erst seit Oktober 2024 weisen in Braunschweig Straßenschilder auf vier Moscheen der Stadt hin (Abb. 1).[1] Die Einrichtungen, zu denen sie führen, fallen im Straßenbild nicht auf, sie sind damit typisch für die allermeisten muslimischen Zentren in Deutschland (Abb. 2).

Braunschweig, Ludwigstraße, 2024 installierter Wegweiser zur Merkez-Moschee, 2025

Braunschweig, Ludwigstraße 23A, Merkez-Moschee in einem ehemaligen Industriebetrieb, 2025

Immer wieder kommt es zu Diskussionen, wenn eine Moscheegemeinde ein neues Gebäude errichten möchte. Hinter scheinbar pragmatischen Auseinandersetzungen über den Standort, die Höhe eines Minaretts oder die Anzahl der Parkplätze schimmern Vorbehalte gegenüber dem Islam durch. Diese Diskussionen will der folgende Beitrag nicht erneut erörtern, sondern den Blick auf islamische Gemeindezentren als mögliche Kulturdenkmale richten. Dies fünf Jahrzehnte nach dem für die Denkmalpflege und ihre öffentliche Wirkung so folgenreichen Europäischen Denkmalschutzjahr zu tun, öffnet weitere Perspektiven: Der seinerzeit erweiterte Denkmalbegriff ist unter Fachleuten längst akzeptiert und, solange er sich auf Zeugnisse der Geschichte der Mehrheit bezieht, auch in der Bevölkerung gut vermittelt – doch die Zeugnisse der Entwicklung zur heutigen pluralen Gesellschaft als Objekte öffentlichen Erhaltungsinteresses zu verstehen, erfordert eine erneute fachliche und öffentliche Debatte. Moscheen könnten hierfür gute Beispiele sein.

Moscheen spiegeln, wie wohl alle religiös bestimmten Gebäude, das kulturelle Selbstverständnis der Auftraggebenden und ein Bedürfnis nach Wiedererkennbarkeit – Orientierung, Identifikation, Repräsentation des eigenen Status – wider. Dies mag in besonderem Maße für Einrichtungen in der Diaspora gelten, was sie zu einem interessanten Untersuchungsfeld macht.[2] Die architekturgeschichtliche Forschung hat sich jedoch selten der Entwicklung der Moscheen in Deutschland angenommen. Durch die staatliche Denkmalpflege wurden nur wenige Beispiele in die Denkmalverzeichnisse eingetragen. Eine Umfrage im Herbst 2024 ergab vier als Moscheen errichtete Bauten, die eingetragene Denkmale sind, sowie wenige weitere Objekte, die als ältere Baudenkmale zu Moscheen umgestaltet wurden.[3]

Architektur der Moscheen: Funktion(en) und Gestaltung

Moscheen sind multifunktionale Orte. Sie erfüllen diverse religiöse, kulturelle und soziale Funktionen, die mit der religiösen Praxis des Islam aufs Engste verknüpft sind. Vor allem für den Gebetsraum gibt es Regeln und Gestaltungstraditionen: Die Betenden richten sich nach Mekka aus, diese Richtung macht eine Nische (Mihrab) im Raum sichtbar. Zudem gibt es eine Kanzel (Minbar). Gebetsteppiche stecken den Platz für die einzelnen Betenden ab. Charakteristisch ist eine Trennung der Geschlechter, die räumlich in unterschiedlicher Weise realisiert wird: Der Hauptraum ist den Männern vorbehalten, für Frauen sind davon eigene Bereiche mehr oder weniger locker abgeteilt, oder es gibt eigenständige Räume für Frauen. Feste Gestaltungsvorgaben gibt es weder für das Innere noch für das Äußere, zumal im Islam unterschiedliche Strömungen und eine Vielzahl regionaler Traditionen existieren: Ein Minarett ist keine zwingende Vorgabe, auch ist die Kuppel zwar Element einer bestimmten Bautradition, aber keineswegs die einzige architektonische Lösung. Zu den Räumen des Gebets treten weitere hinzu: Gelegenheiten für rituelle Waschungen, Versammlungs- und Festsäle, Küchen, Schulräume, Wohnungen, Räume für Verwaltung und soziale Fürsorge und andere. Aus dem Reservoir der historischen Typen und in Anpassung an die jeweiligen Bedingungen finden Entwerfende immer wieder neue Formen für Moscheen und Gemeindezentren.

Erste Moscheen in Deutschland

Aktuell ist kaum zu ermitteln, wie viele Moscheen es in Deutschland gibt. Ihre Geschichte ist vergleichsweise jung: Zwar findet sich im Landschaftspark des Schwetzinger Schlosses ein »Gartenmoschee« genanntes Bauwerk, errichtet bis 1795 nach Plänen von Nicolas de Pigage in einer orientalisch inspirierten Gestaltung, doch war es nicht als Ort des Gebets einer islamischen Gemeinde gedacht.[4] Dann folgten zahlreiche orientalisierende Bauten: Gebäude im Zusammenhang mit Landschaftsparks, zum Beispiel das Dampfmaschinenhaus in Potsdam (1841–1843, Ludwig Persius) oder die Wilhelma in Stuttgart (ab 1842, Ludwig von Zanth), Industriegebäude wie die Zigarettenfabrik Yenidze in Dresden (1908/09, Martin Hammitzsch) und, phasenweise stilbildend, jüdische Einrichtungen, wie die Synagogen in Ingenheim (1831/32, Friedrich von Gärtner) und Berlin, Oranienburger Straße (1859–1866, Eduard Knoblauch) oder das Friedhofsgebäude in Mainz (eingeweiht 1881, Eduard Kreyßig) – aber es ging dabei nie um islamische Häuser des Gebets.

Die wohl erste Moschee in Deutschland, die auch als solche genutzt wurde, entstand während des Ersten Weltkriegs, 1915, im Kriegsgefangenenlager in Wünsdorf. Der den traditionellen Vorbildern der Kuppelmoscheen folgende Holzbau, entworfen von Karl Alfred Herrmann, wurde 1926 abgerissen. Herrmann war auch der Architekt der ältesten in Deutschland bis heute bestehenden Moschee, der Wilmersdorfer Moschee in Berlin, eingeweiht 1928. Dort hatte sich eine Gemeinde der Ahmadiyya-Bewegung gebildet, deren Bezug zu Indien sich auch im indisch-orientalischen Baustil ausdrückt. Sie steht seit 1993 als einzige Berliner Moschee unter Denkmalschutz.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es zunächst westdeutsche Großstädte, in denen sich muslimische Gemeinden bildeten; in der DDR gab es, soweit bekannt, keine solchen Einrichtungen. Moscheen entstanden in Hamburg (Fazle-Omar-Moschee, 1957,[5] und Imam-Ali-Moschee, 1965, Abb. 3), Frankfurt am Main (Nuur-Moschee, 1959), Aachen (Bilal-Moschee, 1967) oder München (Freimann-Moschee, 1973[6]). Alle lassen sich als Einrichtungen vergleichsweise privilegierter islamischer Gemeinden beschreiben. Ihre architektonische Gestaltung orientierte sich an zeitgenössisch modernen Formen, die mit Mustern und Typen der Tradition verschmolzen wurden. Drei Bauten dieser Phase sind bislang als Denkmale verzeichnet: die Fazle-Omar-Moschee und die Imam-Ali-Moschee in Hamburg seit 2013 bzw. 2020 sowie die Bilal-Moschee in Aachen seit 2011.

Hamburg, Schöne Aussicht 36, Imam-Ali-Moschee, 1965, Entwurf: Gottfried Schramm und Jürgen Elingius mit Parviz Zargarpoor, 2007

Mit der Arbeitsmigration muslimischer Menschen setzte in den 1960er Jahren ein von der Mehrheitsgesellschaft zunächst kaum wahrgenommener Wandel in der Landschaft religiöser Orte ein. Religiöse Zusammenkünfte wurden erst informell organisiert. Mit der Gründung von Vereinen erhielten sie nach und nach eine institutionelle Struktur, die wiederum Voraussetzung dafür war, größere Umbauten bestehender Gebäude oder Neubauten umzusetzen. Helfend und nicht ohne mitunter umstrittenen politischen Einfluss waren und sind dabei die diversen muslimischen Dachverbände.

Mit den weiteren Phasen verstärkter muslimischer Zuwanderung wiederholen sich diese Prozesse, sodass es heute Gemeinschaften mit unterschiedlichen Ständen der Institutionalisierung und baulichen Manifestierung gibt. Die religiöse Vielfalt entspricht den vielen Herkunftsgebieten, die Einfluss auf das Erscheinungsbild der Moscheen haben; ihre sehr unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten prägen es ebenso.

Anfänge in den »Hinterhöfen«

Besonders die Industrieregionen der Bundesrepublik waren in den 1960er Jahren das Ziel der Arbeitsmigrant*innen aus der Türkei, aus Staaten des Balkans und anderen muslimisch geprägten Ländern. Wann und wo genau sich manche von ihnen zu ersten gemeinsamen Gebeten trafen, ist bislang kaum untersucht. In den Gemeinden sind über diese frühe Phase oft nur wenige Informationen überliefert. Die Anfangsjahre neu gegründeter Gemeinden sind meist von Provisorien geprägt: Räume in Hinterhöfen, ja in Kellern werden angemietet, entsprechend ausgestattet und, wenn es passendere Räume gibt, wieder aufgegeben. Mancherorts entwickelt sich das Provisorium zur Dauereinrichtung: Die »Moschee im Hinterhof« wird innen reicher dekoriert, erhält An- und Umbauten und eine äußere Gestaltung, die auf ihre Funktion hinweist.[7] Die Merkez-Moschee in Braunschweig, die Ende der 1990er Jahre in einem Industriebau im Hinterhof eingerichtet wurde, ist ein solcher Bau – jene Moschee, zu der einer der eingangs erwähnten Wegweiser führt (Abb. 1 und 2).

Pragmatismus in den Gewerbegebieten

Etliche Moscheevereine erwarben Bauten in Gewerbe- und Industriegebieten für ihre Einrichtungen. Leere Gewerbeimmobilien bieten sich zur Umnutzung an, zudem gibt es Parkplätze – und nur wenige Nachbarn, die gestört werden könnten. Oft finden sie sich in der Nachbarschaft anderer religiöser Minderheiten wieder, sodass hier, an den Rändern der Städte, eine neue sakrale Landschaft entsteht – deren kulturhistorische Bedeutung insgesamt bislang kaum beachtet worden ist.[8]

Ein Beispiel ist die Moschee der Islamischen Gemeinschaft Stuttgart e. V., ein Zusammenschluss von Muslim*innen mit bosnischen Wurzeln. Gegründet 1990, erwarb der Verein 2009 eine Gewerbeimmobilie und baute sie nach und nach aus. Von 2015 stammt das erste frei stehende Minarett Stuttgarts, entworfen von Adis Talic und Adnan Delic (Abb. 4): Der schlanke Stahlbeton-Schaft, in den die Silhouette eines traditionellen Minaretts eingetieft ist, markiert seither öffentlich Ort und Funktion.[9]

Stuttgart, Kesselstraße 27, Bosnische Moschee in einem ehemaligen Gewerbebetrieb mit Minarett von 2015, Aufnahme 2017

Pragmatismus kennzeichnet auch die Fälle, bei denen Moscheegemeinden ältere Baudenkmale umnutzen.[10] Die 2003 eröffnete Ulu-Moschee in Stuttgart befindet sich in einer ehemaligen Großbäckerei von 1932 (Architekt: Karl Elsässer).[11] Während das Äußere nicht verändert wurde, ist der Betsaal reich ornamental ausgeschmückt – ein typischer Kontrast, der dem stetigen Prozess der Aneignung entspringt (Abb. 5).

Stuttgart, Friedhofstraße 71, Ulu-Moschee, ausgestaltet nach 2003 in einer ehemaligen Großbäckerei von 1932, Gebetsraum der Männer, 2017

Dass Moscheen in aufgegebenen Kirchengebäuden eingerichtet werden, lehnen die großen Kirchen derzeit ab. Dennoch kommt auch diese eigentlich naheliegende Nutzung vor, wie bei der 2018 in der vormaligen Kapernaum-Kirche (1958–1961, Otto Kindt) eröffneten Al-Nour-Moschee in Hamburg. Hier hatte vor der Umwandlung in eine Moschee eine profane Nutzung Einzug gehalten.[12]

Neue Moscheen – neue Sichtbarkeit?

Die meisten als Moscheen geplanten Bauwerke entstehen heute abseits der urbanen Zentren. In den gesichtslosen Mischgebieten fallen sie häufig durch ihre an traditionellen Vorbildern orientierte Architektur auf: Kuppeln und Minarette spielen insbesondere auf osmanische Bauten an, verkörpern ein Stück Herkunft – und Heimat? Die Merkez-Moschee in Duisburg-Marxloh, eröffnet 2008 als eine der größten Moscheen in Deutschland, repräsentiert diese Idee (Abb. 6). Seltener sind Projekte, die tradierte Elemente in eine explizit moderne Formensprache übersetzen. Ein frühes und, anders als die meisten, im Stadtraum prominentes Beispiel ist die Yavuz-Sultan-Selim-Moschee in Mannheim, errichtet bis 1995 nach Entwurf von Herbert Geißler und Mehmed Bedri Sevinçoy (Abb. 7). Ihre Eintragung in die Denkmalliste wird aktuell geprüft. 2006 fand die Einweihung der Al-Salam-Moschee der Architekten Koller-Heitmann-Schütz in Wolfsburg statt (Abb. 8). Auch hier gelingt der Versuch, das tradierte Vokabular neu zu interpretieren.

Duisburg-Marxloh, Warbruckstraße 51, Merkez-Moschee, 2008, Entwurf: Cavit Sahin, 2025

Mannheim, Luisenring 28, Yavuz-Sultan-Selim-Moschee, 1992–1995, Entwurf: Herbert Geißler und Mehmed Bedri Sevinçoy, 2017

Wolfsburg, Berliner Ring 39, Al-Salam-Moschee, 2006, Entwurf: Koller-Heitmann-Schütz, 2025

Eine Zukunft für wessen Vergangenheit?

Zweifellos sind Moscheen Teil der religiösen und kulturellen Landschaft der deutschen Städte und Gemeinden geworden. Sie können mittlerweile auf eine sieben Jahrzehnte umfassende, flächendeckende Entwicklung zurückblicken: von den Hinterhöfen über die Gewerbeimmobilien bis zu den Neubauten, deren Architektur zwischen religiösen und kulturellen Traditionen migrantisch geprägter Gemeinden und dem Anspruch auf selbstverständliche Sichtbarkeit und unhinterfragte Teilhabe vermitteln will. Damit verbunden sind Aushandlungsprozesse, die als Chance zu begreifen nicht leichtfällt: Stichworte wie Islamisierung und Parallelgesellschaft fallen hier ebenso wie Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit.

Dass neben den schon als Denkmalen verzeichneten älteren Moscheen einige der jüngeren Bauprojekte irgendwann in die Denkmallisten eingetragen werden, scheint angesichts ihrer gestalterischen Qualitäten wahrscheinlich. Doch sind insbesondere jene Moscheen, die in ältere Bauwerke eingezogen sind, für eine denkmalfachliche Bewertung herausfordernd: Bei Objekten, die aus Prozessen allmählicher Anverwandlung hervorgegangen sind, können Fragen nach Integrität und Authentizität nicht klar beantwortet werden. Zudem gehört zur Moschee mehr als nur der eigentliche Betsaal – was wäre der Umfang des Denkmals? Auch die praktische Denkmalpflege müsste noch einen Umgang mit den Objekten entwickeln, der dem Wandel der Gemeinden Rechnung tragen kann.

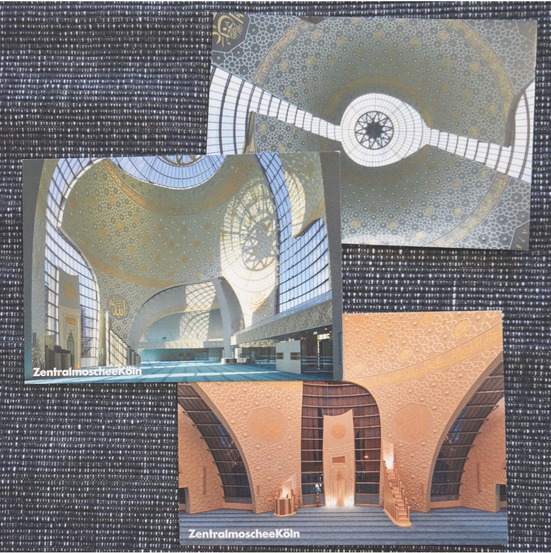

Über die weitgehend ausstehende systematische denkmalfachliche Bewertung hinaus stellt sich die Frage, wann Moscheen von den Menschen als Teil des allgemeinen Erbes begriffen werden: Sind sie lediglich von Bedeutung für die Gemeinden selbst, oder berichten sie nicht auch von der Geschichte unserer gesamten Gesellschaft? Wovon zeugt es, wenn von der Kölner Zentralmoschee, einem der politisch umstrittensten und zugleich architektonisch anspruchsvollsten religiösen Bauwerke der Bundesrepublik der letzten Jahre (eingeweiht 2018, Architekt: Paul Böhm),[13] Postkarten als Kölner Sehenswürdigkeit herausgegeben werden (Abb. 9)? Und müssten nicht wenigstens einige Moscheen als gebaute Zeugnisse unserer von Migration und religiöser Vielfalt geprägten Geschichte für die Zukunft bewahrt werden? Die denkmalfachliche und gesellschaftspolitische Frage nach dem Erbe aller Menschen in der pluralen Gesellschaft jetzt aufzuwerfen, 50 Jahre nach dem Europäischen Denkmalschutzjahr, ist von doppelter Brisanz: War es 1975 die als gefährdet wahrgenommene Überlieferung eines als seinerzeit noch kulturell homogen dargestellten Europa, die das Engagement der Menschen wachrief, müsste es heute ein Bewusstsein unserer pluralen Geschichte sein, das einem nochmals erweiterten Erbe-Begriff zugrunde liegt.

Postkarten aus einer Serie zur Zentralmoschee in Köln, herausgegeben von der DITIB Köln mit Fotografien von Andreas Secci von 2018, Aufnahme 2025

-

Abbildungsnachweis:

Alle Abbildungen: Ulrich Knufinke, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege.

© 2025 Ulrich Knufinke, published by De Gruyter

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Articles in the same Issue

- Cover

- Cover

- Frontmatter

- Inhalt

- Vorwort

- Vorwort

- Aufsätze

- Das Paradigma »Reparatur«

- Eine Zukunft für wessen Vergangenheit?

- Béton Brut

- Unendliche Erhaltung

- Denkmalpflege und Erinnerungskultur

- Glaskunst in der Weltstadt des Entertainments

- Berichte

- Die MehrWert-Kampagne der VDL im Jubiläumsjahr des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975

- Das Volontariat in der Denkmalpflege

- Aktuelles

- Aktuelles

- Rezensionen

- Denkmalkritik. Für eine zukunftsfähige Denkmalpflege. Essay

- Denkmal Postmoderne. Bestände einer (un)geliebten Epoche

- Das ehemalige Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn

- Call for Papers

- Call for papers

Articles in the same Issue

- Cover

- Cover

- Frontmatter

- Inhalt

- Vorwort

- Vorwort

- Aufsätze

- Das Paradigma »Reparatur«

- Eine Zukunft für wessen Vergangenheit?

- Béton Brut

- Unendliche Erhaltung

- Denkmalpflege und Erinnerungskultur

- Glaskunst in der Weltstadt des Entertainments

- Berichte

- Die MehrWert-Kampagne der VDL im Jubiläumsjahr des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975

- Das Volontariat in der Denkmalpflege

- Aktuelles

- Aktuelles

- Rezensionen

- Denkmalkritik. Für eine zukunftsfähige Denkmalpflege. Essay

- Denkmal Postmoderne. Bestände einer (un)geliebten Epoche

- Das ehemalige Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn

- Call for Papers

- Call for papers