Abstract

Research into the characteristics of spoken language has been a core component of linguistics for many years and has led to the realisation that oral and written language have different functions and purposes. This knowledge is crucial for (prospective) German teachers. However, empirical data from small student groups working on data of classroom interaction show that students often appear to analyse these data based on written language norms. This can be reconstructed by analysing the students‘ metapragmatic statements. The article suggests that valuable insights into issues relevant to the acquisition of subject-specific concepts can be gained from the analysis of these statements. From this professionalisation-oriented perspective on tertiary learning, the linguistic concept on orality can be understood as a threshold concept that is difficult for students to grasp due to their written language bias.

1 Einleitung

„Mündlichkeit“ spielt im Deutschunterricht aller Fächer eine wichtige Rolle als Unterrichtsmedium sowie als dessen Gegenstand und Lernziel (vgl. die Bildungsstandards für die Kompetenzbereiche „Sprechen und Zuhören“ bzw. „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“, KMK 2003, 2004, 2012). Allerdings ist Mündlichkeit sowohl in der universitären Lehrer*innenbildung als auch in deutschdidaktischen Lehrwerken unterrepräsentiert. Die Debatte um den fachlichen Ort der Unterrichtskommunikation als Thema der universitären Lehrer*innenbildung wird seit Jahren geführt (vgl. u. a. Abraham 2016, Paul 2018); v. a. im Zusammenhang mit der Förderung bildungssprachlicher Diskurskompetenzen geraten Unterrichtsgespräche als Erwerbskontexte in den Fokus (u. a. Heller und Morek 2015; Morek 2023). Im Kompetenzbereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ steht der Grammatikunterricht im Vordergrund – zuungunsten pragmatischer oder gesprächslinguistischer Perspektiven (vgl. Börjesson 2016). Didaktische Modellierungen mündlichkeitsbezogener Gegenstände in Lehrwerken für den Bereich „Sprechen und Zuhören“ weisen z. T. Fehlrepräsentationen einzelner Aspekte von Mündlichkeit auf (vgl. z. B. Maitz und Foldenauer 2015 zur Konzeptualisierung von regionalen Varietäten als Verständnishindernisse; Mundwiler et al. 2017 zur Modellierung des mündlichen Argumentierens auf Grundlage von medial schriftlichen Maßstäben).

Es lassen sich aus dieser Ausgangslage domänenspezifische Mindestanforderungen an das mündlichkeitsbezogene Wissen (angehender) Deutschlehrpersonen und die Ebene der universitären Ausbildung formulieren. Diese betreffen Wissen über die charakteristischen Eigenschaften von Mündlichkeit und gesprochener Sprache und, damit einhergehend, die Reflexion eigener Vorstellungen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit.

Ich möchte in diesem Beitrag für eine stärkere Verzahnung von fachdidaktischen und wissenschaftsdidaktischen Perspektiven in der Lehrer*innenbildung argumentieren. Ausgangspunkt sind empirische Daten von Studierenden, die mit gesprächsanalytisch aufbereiteten Transkripten von authentischem Unterricht arbeiten. Dabei wird erkennbar, dass „gesprochene Sprache“ bzw. „Mündlichkeit“ (am Beispiel von Unterrichtsinteraktion) vielfach vor dem Hintergrund schriftsprachlich basierter Normen und Erwartungen beurteilt werden. Diese mündlichkeitsbezogenen Einstellungen von Studierenden können als hochschul- und fachdidaktisches Problem perspektiviert und zum Professionalisierungsthema gemacht werden.

Dazu werde ich zunächst das aus der angloamerikanischen Hochschuldidaktik stammende Konzept der threshold concepts einführen (Kapitel 2), anschließend die Charakteristika des Sprachwissens von Nicht-Linguist*innen skizzieren (Kapitel 3) sowie die Datengrundlage und das Vorgehen vorstellen (Kapitel 4). In Kapitel 5 diskutiere ich empirische Beispiele aus studentischen Gruppenarbeiten, in denen Studierende mit authentischen Unterrichtsdaten arbeiten. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf verschiedenen Arten von problematischem Wissen, die den Erwerb fachspezifischer Konzepte erschweren können. In Kapitel 6 fasse ich die Ergebnisse zusammen.

2 Hochschuldidaktik als Wissenschaftsdidaktik und threshold concepts

2.1 Fachspezifische Wissenschaftsdidaktik

Im deutschsprachigen Raum wird seit den 1980er- bzw. 1990er Jahren v. a. in den Erziehungswissenschaften und der (pädagogischen) Psychologie zu Fragen der Erwachsenen- und Hochschuldbildung geforscht, hierbei gibt es enge Bezüge zu den Arbeiten Ludwig Hubers und, v. a. in der Lehrer*innenbildung, zum Konzept des Forschenden Lernens (z. B. Huber 1991).

In Abgrenzung zu einer allgemeinen Hochschuldidaktik, die oftmals als „Serviceangebot für die Gestaltung von Lehrveranstaltungen“ (Reinmann und Vohle 2023: 254) angeboten wird, wird seit einigen Jahren vermehrt für eine Hochschuldidaktik im Sinne einer Wissenschaftsdidaktik argumentiert. Wissenschaft wird dabei als spezifische Art epistemischer und sozialer Praxis verstanden (vgl. auch Knorr Cetina und Mulkay 1983), die jeweils fachkulturelle (Huber 1990) bzw. fachspezifische Ausformungen hat (vgl. Jenert und Scharlau 2022, Reinmann 2022, Reinmann und Rhein 2022, Rhein 2023).

Im Fokus einer allgemeinen Wissenschaftsdidaktik stehen epistemische und ontologische Aspekte von Wissenschaft: „[...] wer studiert [muss] verstehen, wie Wissenschaft zu ihren Erkenntnissen kommt, und wie sie den Anspruch auf Geltung dieser Erkenntnisse begründet.“ (Reinmann und Rhein 2022: 11) Ziel dabei ist es, Studierende zur Teilhabe an den entsprechenden wissenschaftlichen Praktiken zu befähigen (Rheinmann und Rein 2022: 12). Die universitäre Lehre nimmt eine zentrale Stellung ein, da fachübergreifend relevante epistemische und ontologische Praktiken in ihr vermittelt und Übungsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden. Dies ist anschlussfähig an die Vorstellung vom Studium als Teilhabe an Wissenschaft im Kontext des Forschenden Lernens (vgl. z. B. Fichten 2010).

Auch wenn die Zielperspektive der allgemeinen Wissenschaftsdidaktik auf fachunabhängige Gegenstände abzielt, so ist „die Wissenschaft und die Wissenschaftlichkeit des in der Lehre adressierten Wissens und Könnens“ (Kenneweg und Wiemer 2023: 246, Hervorh. im Orig.) eng verknüpft mit fachspezifischen Gegenständen, Method(olog)ien, Konzepten und Diskursformen. Die Aufgabe einer fachspezifischen Wissenschaftsdidaktik besteht darin, Studierende bei der Fachsozialisation zu unterstützen, indem nach der Lehr-und Lernbarkeit der jeweiligen fachlichen Gegenstände, der Identifikation und Modellierung von Gelingensbedingungen und der Konzeptualisierung von Theorie-Praxis-Bezügen gefragt wird (vgl. Rhein 2023: 30–33). Zentral ist dabei die Perspektive der Studierenden und die Frage nach den „Hürden auf dem Weg in eine Fachwissenschaft“ (Reinmann 2022: 269).

Für die Lehrer*innenbildung erscheint die oben skizzierte (allgemeine und fachspezifische) wissenschaftsdidaktische Perspektive aus zwei Gründen wichtig: Angehende Lehrpersonen finden sich durch das Studium unterschiedlicher Fächer und der bildungs-/erziehungswissenschaftlichen Anteile in einer für sie nicht leicht zu durchschauenden Vielzahl an fachspezifischen Orientierungen und kommunikativen Logiken wieder (vgl. Kollmer et al. 2023: 80), bei der die Explikation der fachspezifischen Annahmen, Methoden, Denk- und Sprechweisen, Erwartungen usw. sinnvoll und hilfreich erscheint. Ein Verständnis der Eigenlogik der jeweiligen Fächer ist außerdem auch deswegen wichtig, weil die Studierenden „später als Lehrkräfte selbst eben jene Wissenschaft im Rahmen ihrer Unterrichtsfächer vertreten und vermitteln.“ (Schweitzer und Heinrich 2023: 338).

2.2 threshold concepts

Aus der angloamerikanischen Hochschuldidaktik stammen mehrere Konzepte zum fachlichen Sozialisationsprozess und dabei auftretenden Schwierigkeiten bei der Aneignung fachlicher Begriffe bzw. Begriffsnetze (vgl. Reinmann 2022 für einen Überblick, für den angloamerikanischen Diskurs vgl. Barradell 2013, Correia et al. 2024). Für diesen Beitrag ist das Konzept der „threshold concepts“ (im Folgenden TC) relevant:

A threshold concept can be considered as akin to a portal, opening up a new and previously inaccessible way of thinking about something. It represents a transformed way of understanding, or interpreting, or viewing something without which the learner cannot progress. (Meyer und Land 2006: 3)

TCs sind innerhalb ihrer Disziplinen von zentraler Relevanz. Meyer und Land (2006: 3) formulieren fünf Merkmale zur Identifikation von TCs[1]:

troublesome, d. h. für Lernende unterschiedlicher Kohorten schwierig zu verstehen,

bounded, d. h. nur innerhalb der Grenzen einer spezifischen Disziplin geltend,

irreversible und transformative, d. h. sie erzeugen einen „significant shift in the perception“ der fachlichen Gegenstände,

integrative, d. h. sie ermöglichen die Subsumption verschiedener fachspezifischer Einzelphänomene unter einem konzeptuellen Dach.

Der Aspekt der „troublesomeness“ kann weiter ausdifferenziert werden, denn das zu erwerbende Fachwissen kann aus unterschiedlichen Gründen herausfordernd sein: Der Gegenstand selbst kann fremdartig und/oder komplex sein („conceptually difficult knowledge“ bzw. „foreign or alien knowledge“, Perkins 2006: 37) und bereits vorhandene Wissensbestände und Einstellungen der Lernenden können in unterschiedlicher Hinsicht das Verständnis und das Einnehmen einer fachlichen Perspektive erschweren. Perkins (2006: 37) nennt hier „ritual knowledge“ (Zahlen, Daten, Fakten), das aus studentischer Perspektive relevant und gut auswendig zu lernen erscheint, aber nicht fachlich relevant sein muss. Träges und implizites Wissen ist ebenfalls problematisch; beide Wissensformen können nicht willkürlich abgerufen oder expliziert werden (Perkins 2006: 37).

Der Verstehens- und Erwerbsprozess von TCs wird als Übertreten einer Schwelle konzeptualisiert, der von einem vorwissenschaftlichen zu einem fachspezifisch angemessenen Erkenntnisstand führt.

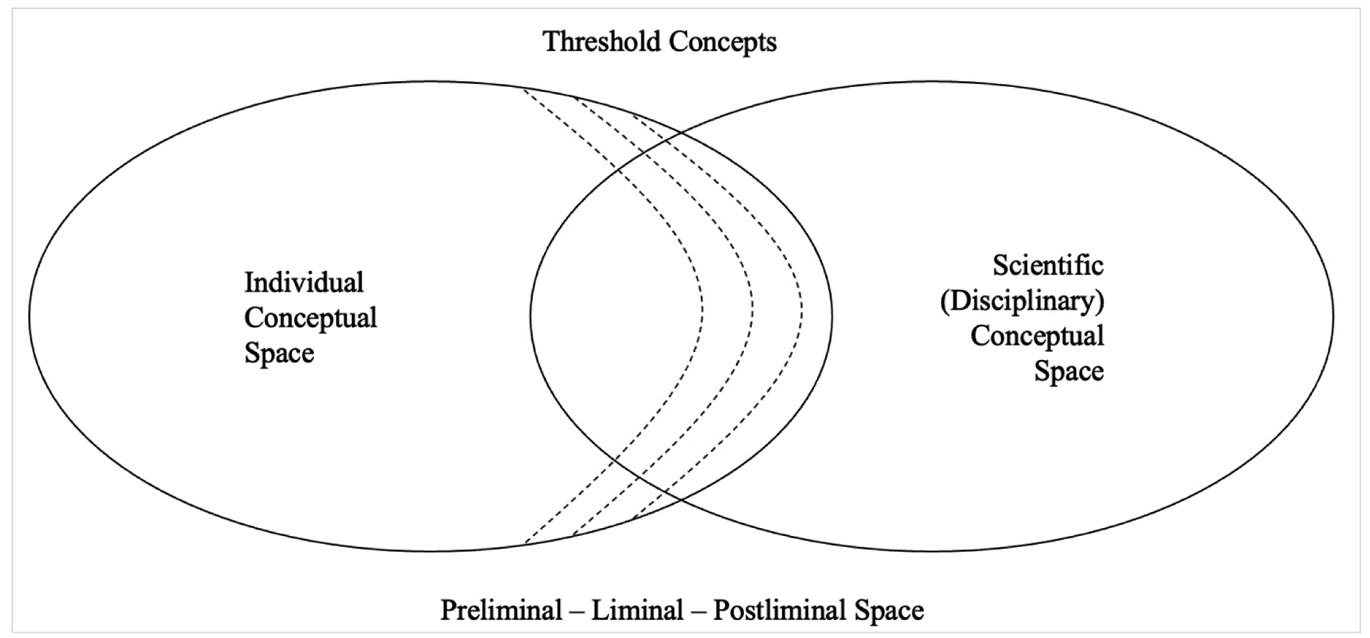

Liminalität und TCs, nach Kenneweg und Wiemer 2022: 249

Im „individual conceptual space“ sind die – potenziell „troublesome“ – individuellen Wissensbestände der Studierenden verortet, die mehr oder weniger anschlussfähig an den „scientific (disciplinary) conceptual space“ sein können. Der Verstehens- und Erwerbsprozess führt durch einen liminalen Raum, der mit Verunsicherung und Irritationserleben einhergeht und auch den bisherigen (z. B. schulischen) Lernerfahrungen und erworbenen Wissensbeständen widersprechen kann[2] (vgl. Felten 2016: 5; Land 2016). Genau darin besteht das transformative Potenzial von TCs, denn diese Irritationen können didaktisch nutzbar gemacht werden (Meyer und Timmermans 2016: 28), indem z. B. unhinterfragt als geltend angenommenes Wissen expliziert und mit der fachspezifischen Perspektive kontrastiert wird. Der Weg durch den liminalen Raum kann also beschrieben werden als zunehmende fachliche Professionalisierung und als Form der Persönlichkeitsentwicklung (Kenneweg & Wiemer 2022: 250). Beispiele für TCs aus verschiedenen Fächern sind etwa der Kulturbegriff oder das Konzept der Agency (Sozialanthropologie, vgl. Wardell und Robinson 2021), oder die Fähigkeit, eine semiotische Perspektive auf Bilder und (Kunst-)Objekte einnehmen zu können (Kunstgeschichte, vgl. Reymond 2022).

Die Erhebung von TCs ist nicht trivial und von fachspezifischen Unterschieden gekennzeichnet (vgl. Barradell 2013; Correia et al. 2024). So werden u. a. Studierende und/ oder Lehrende in informellen/ halbstrukturierten Interviews oder schriftlichen Umfragen nach fachlichen Herausforderungen gefragt, Klausurantworten ausgewertet oder Seminarinteraktionen beobachtet (vgl. Barradell 2013: 269). Die Berücksichtigung sowohl der Studierenden- als auch der Lehrendenperspektiven ist dabei sinnvoll: Studierende sind die Hauptpersonen des Lernprozesses; die Lehrenden können zwar berichten, wo sie Schwierigkeiten wahrnehmen, sind aber aufgrund ihrer erworbenen Expertise zu weit von der studentischen Perspektive entfernt (Barradell 2013: 272). Trotz der offenen Fragen zu Bestimmung und Ermittlung von TCs erscheint das Konzept als „hochschuldidaktischer Rahmen zur Reflexion von Hochschullehre und Hochschulfachdidaktiken“ (Kenneweg und Wiemer 2022: 248) relevant. Der Fokus auf das studentische Fachlernen kann die Gestaltung von Lehre beeinflussen, den Austausch von Lehrenden anregen und wichtige Impulse für Fragen der hochschulischen Curriculumsentwicklung geben (vgl. Kenneweg & Wiemer 2023: 252).

Ich schlage im Folgenden vor, dass Mündlichkeit für Studierende des Lehramts Deutsch ein solches TC darstellen kann, weil die linguistische Perspektive auf gesprochene Sprache individuellem und kollektivem Wissen dazu in Teilen widerspricht.

3 Das Sprachwissen von Nicht-Linguist*innen und der Written Language Bias

Um die Beschaffenheit des studentischen „individual concept space“ zu Mündlichkeit und gesprochener Sprache zu verstehen, sind Erkenntnisse zum sprachbezogenen Wissen von Nicht-Linguist*innen hilfreich. Dies wird in unterschiedlichen linguistischen Teildisziplinen (Spracheinstellungsforschung, Wahrnehmungsdialektologie, Forschung zur sog. Laienlinguistik, zu Sprachideologien, im Kontext der Lehrer*innenbildung) untersucht. Dabei stehen unterschiedliche Facetten von „Sprache“ im Vordergrund, etwa Modellierungen von „Sprache“ bzw. „Kommunikation“ in Ratgebern (Antos 1996), subjektive Sprachtheorien (Paul 2003), Einstellungen zu Anglizismen (Spitzmüller 2005) oder zur deutschen Grammatik (Klein 2021), Überzeugungen von Lehrpersonen zum Gegenstand „Mündlichkeit“ (Nell-Tuor 2014), metalinguistische Reflexionen zum Gebrauch von Bildungssprache (Galloway et al. 2015, Heller et al. 2017) bzw. zur deutschen Sprache allgemein (Hoffmeister 2021), sich in (Unterrichts-)Interaktionen zeigendes Sprachwissen (Kilian 2018) oder Sprachnormwissen (Beuge 2019). Hierbei wird oft versucht, zwischen „Expert*innen“ und „Lai*innen“ zu unterscheiden (für einen Überblick vgl. Beuge 2019); dabei scheint es sich aber eher um graduell unterschiedliche, performative und situative Konzeptionen denn um trennscharfe Oppositionen zu handeln (vgl. Spitzmüller 2021: 4 bzw. 15, Hoffmeister 2021: 233). Im Beitrag wird deswegen auf die beiden Kategorien verzichtet und die Bezeichnungen „(nicht-)linguistisches (Sprach-)Wissen“ verwendet.

Das Sprachwissen von Nicht-Linguist*innen lässt sich in seiner Struktur und Beschaffenheit folgendermaßen skizzieren (vgl. u. a. Antos 1996, Paul 2003, Beuge 2019, Hoffmeister 2021): Es ist partikulär und heterogen und stellt ein Konglomerat aus verschiedenen Wissensbeständen dar. Hoffmeister (2021) geht in diesem Zusammenhang von einzelnen konzeptuellen „Epistemen“ (Wissensbausteinen) aus, die in ihrer Gesamtheit ein „Epistemikon“ bilden, also ein metasprachliches „komplexes kognitiv-semantisches Netzwerk“ (Hoffmeister 2021: 117). Es bezieht sich auf alle linguistischen Beschreibungsebenen; die Wissensquellen sind von den berufsbiographischen Hintergründen der Personen abhängig und können sowohl wissenschaftliches Wissen (Linguistik, Einzelphilologien, Psychologie, Pädagogik) als auch individuelle kommunikative Erfahrungen und tradierte gesellschaftliche bzw. mediale Wissensbestände zu Sprache und Kommunikation beinhalten. Das Sprachwissen ist lebensweltbezogen und häufig normativ bzw. rezeptförmig und somit unmittelbar funktional für die Bewältigung (alltags-)praktischer Probleme. In dieser Hinsicht ist es mit „ritual“ und „implicit knowledge“ als Formen von „troublesome knowledge“ vergleichbar (s. Kap. 2.2). Speziell in Bezug auf gesprochene Sprache weist der „individual conceptual space“ einen starken „written language bias“ (Linell 1982, im Folgenden WLB) auf, bei dem eine deutliche „Dominanz der Schriftlichkeit“ (Paul 2003: 654) erkennbar wird und schriftsprachliche Normvorstellungen an medial mündliche Äußerungen herangetragen werden. So wird etwa der Wegfall von Artikeln in Soziolekten als auffällig bzw. problematisch betrachtet (vgl. Hoffmeister 2021: 304) oder die Verwendung von „Füllwörter[n]“ als Merkmal „schlampige[n]“ Sprechens beurteilt (Hoffmeister 2021: 319). Lehrpersonen greifen zur Bewertung mündlicher Beiträge auf schriftsprachliche Bezugsnormen zu Grammatikalität zurück (vgl. Nell-Tuor 2014: 194, 220); schriftliches Deutsch gilt insgesamt als Maßstab für „gutes“ Sprechen (vgl. Beuge 2019: 147–151).

Der „scientific (discplinary) conceptual space“ weist im Gegensatz dazu zwei zentrale Unterschiede auf. Dies ist zum einen die deskriptive Perspektive der Linguistik auf ihren Gegenstand, die von präskriptiven und normativen Aussagen zur Sprachverwendung absieht[3] (Ausnahmen bilden hierbei natürlich didaktische Kontexte). Seitdem gesprochene Sprache und verbale Interaktionen aufgezeichnet und somit zu Untersuchungsgegenständen werden konnten, ist dies – zum anderen – Wissen über mediale und funktionale Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache. Diese lassen sich grundlegend auf die Flüchtigkeit und Situiertheit gesprochener Sprache zurückführen und wirken sich maßgeblich auf Sprachplanung, -produktion und -rezeption aus (vgl. Auer 2000, 2024). Eine umfassende Darstellung des Diskurses ist hier nicht möglich; als wichtiger Unterschied zwischen medial mündlicher und medial schriftlicher Sprache sei der unterschiedlich enge Situationsbezug genannt (Situationsverwobenheit vs. Dekontextualisierung bei Fiehler et al. 2004, Nähe- vs. Distanzsprache bei Koch und Oesterreicher 1985, Offline- vs. Online-Charakter bei Auer 2000, 2024). Ausgehend davon lassen sich prosodische, morphosyntaktische und lexikalische Phänomene beschreiben und erklären und in Hinblick auf etwa ihren Beitrag zur Interaktionsorganisation beschreiben. Dies wurde in unterschiedlichen Konzeptualisierungen beschrieben und in seinen Auswirkungen für die Theoriebildung diskutiert (vgl. Koch und Oesterreicher 1985, Fiehler et al. 2004, Hennig 2006, Auer 2024). Ich werde an den folgenden Analysen herausarbeiten, wie sich der WLB bei der studentischen Arbeit mit Transkripten von authentischer Unterrichtsinteraktion zeigt und dies im Anschluss daran aus wissenschaftsdidaktischer Perspektive als Hinweis auf ein mögliches TC diskutieren.

4 Datengrundlage und methodisches Vorgehen

4.1 Datengrundlage

Die Datengrundlage des Beitrags ist das Korpus SAGT (Studierende arbeiten mit gesprächsanalytischen Transkripten), das aus Aufnahmen studentischer Kleingruppeninteraktionen besteht, in denen angehende Lehrpersonen im Master of Education eine authentische Unterrichtssequenz[4] rekonstruieren. Diese stammt aus einer Mathematikstunde in der Grundschule, in der es um geometrische Formen geht, die an einem Bild von Wassily Kandinsky erarbeitet werden. Das Videodatum wurde vor der Gruppenarbeitsphase im Plenum angesehen (erst mehrfach ohne, dann mehrfach mit Transkript) und stand in der Gruppenarbeit selbst digital zur Verfügung. Die Transkription der Sequenz wurde als Minimaltranskript nach GAT 2 (Selting et al. 2009) angefertigt und nur vereinzelt um multimodale Aspekte ergänzt, um die Komplexität für die weitestgehend GAT 2-unerfahrenen Studierenden gering zu halten.

Das SAGT-Korpus wurde zwischen 2019 und 2021 an der Universität zu Köln in einem forschungsorientierten, fächerübergreifenden Seminar[5] und in einem Germanistik-Seminar zur Gesprächslinguistik erhoben. Insgesamt handelt es sich um 15 studentische Kleingruppen à drei bis sechs Personen, die zwischen 20 und 30 Minuten im Kleingruppensetting miteinander arbeiteten; durch die COVID 19-Pandemie fand ein Großteil der Gruppenarbeiten im digitalen Zoom-Setting statt. Das Korpus beinhaltet zu wissenschaftlichen Zwecken freigegebene Videodaten im Gesamtumfang von 6:25 Stunden. Diese Daten wurden anonymisiert bzw. pseudonymisiert und nach GAT 2 transkribiert. Das originäre Erkenntnisinteresse und der Grund der Datenerhebung bestand in der Frage, wie Studierende mit authentischem Datenmaterial von Unterricht arbeiten und inwiefern eine nach gesprächsanalytischen Prinzipien modellierte Annäherung an das Datenmaterial dazu beitragen könnte, Erkenntnisse über Unterrichtsinteraktion als gemeinsame Herstellungsleistung von Lehrenden und Lernenden (vgl. z. B. Seedhouse 2004) zu befördern und ggf. auch Erkenntnisse über gesprochene Sprache zu ermöglichen (vgl. Sacher 2019, García García et al. 2023). Der Arbeitsauftrag hielt die Studierenden dazu an, die Äußerungen im sequenziellen Verlauf turn by turn zu rekonstruieren; dazu sollten sich die Studierenden auf die interaktionale Funktion der Äußerungen konzentrieren. Weiterhin sollten sie versuchen, eigene Interpretationen des Materials an die Äußerungen der Sprecher*innen zurückzubinden. Die Gruppenergebnisse wurden in der anschließenden Plenumsphase vorgestellt und diskutiert (vgl. ausf. Sacher 2022).

4.2 Analytisches Vorgehen: Metasprache als Hinweis auf thresholds

Ich folge bei der Analyse den Prinzipien der ethnomethodologisch-konversationsanalytischen Gesprächsforschung (vgl. Bergmann 1981; Deppermann 2000). Analytische Schwerpunkte und Kategorien wurden dabei aus den Daten entwickelt, im Fokus stehen die Relevanzsetzungen der Teilnehmenden.

Ausgangspunkt der Analysen sind metapragmatische bzw. sprachreflexive Praktiken (Busch et al. 2022) in der Gruppenarbeit, also Äußerungen, die sich auf Sprache und Sprachlich-Interaktives sowie multimodale Aspekte von Äußerungen beziehen. Für die Analysen sind solche Formen „praktischer Sprachreflexion“ (Paul 1999) interessant, in denen, ausgehend vom Datenmaterial, über Sprache und Gespräche allgemein oder aber die konkrete Sprechweise der Akteur*innen im Transkript gesprochen wird. Diese werden vielfach durch Bewertungen oder andere Formen von Highlightings (Goodwin 1994, Kern und Stövesand 2018) als auffällig markiert. Diese Äußerungen haben im Kontext der Gruppenarbeit unterschiedliche Funktionen: Sie dienen u. a. der Entwicklung von Interpretationen zum Datenmaterial (z. B. in Form von Äußerungsinszenierungen, vgl. Sacher 2023), sie beziehen sich aber auch in grundlegenderer Weise auf die Medialität der Unterrichtsinteraktion und fungieren als metapragmatischer Deutungsrahmen (vgl. Busch et al. 2022: 6). Für die Konzeptualisierung von Mündlichkeit als TC sind diese sprachreflexiven Äußerungen interessant, weil sie in unterschiedlicher Explizitheit auf zugrundeliegende Vorstellungen von bzw. Einstellungen zu Mündlichkeit und gesprochener Sprache – am Beispiel der Unterrichtsinteraktion – verweisen.

In Kombination mit einem gesprächsanalytischen Ansatz erscheint dieses Vorgehen für die Rekonstruktion von TCs vielversprechend: Im Gegensatz zu Befragungen von Studierenden oder ähnlichen Verfahren, die auf die Explikation von Wissensbeständen abzielen, kann so der Prozess der Aufgabenbearbeitung selbst ‚in action‘ auf verschiedene Formen von sprachwissenbezogenem „troublesome knowledge“ untersucht werden.

5 „troublesomeness“ in der Arbeit mit Transkripten

In den Gruppenarbeitsphasen werden die Studierenden mit authentischen Daten von mündlichen Unterrichtsinteraktionen konfrontiert, die verschiedene Formen von „troublesome knowledge“ erkennbar werden lassen. Zum einen sind dies mehr oder weniger implizite Wissensbestände („tacit“ bzw. „implicit knowledge“, Perkins 2006: 37), die sich in normativen Haltungen zu bzw. Erwartungen an die Erscheinungsform gesprochener Sprache äußern (hier am Beispiel der Unterrichtskommunikation; 5.1). Eine besondere Rolle spielen Sprachnormautoritäten (Ammon 2008), deren deontische Aussagen im Sinne von „ritual knowledge“ rezeptförmig auf das Datenmaterial bezogen werden (5.2). Das Transkript als Arbeitsgrundlage wirkt außerdem durch seine mediale Schriftlichkeit wie ein Katalysator für Irritationen und sorgt dafür, dass Mündlichkeit „foreign/ alien“ erscheint (5.3).

5.1 tacit/ implicit knowledge: Alltägliches Sprachwissen und Spracheinstellungen

Der kurze Unterrichtsausschnitt, der im Rahmen der Gruppenarbeit bearbeitet werden soll, löst wiederholt Interaktionssequenzen aus, in denen sich nicht-linguistisches Sprachwissen in Bewertungen der Lehrpersonenäußerungen äußert.

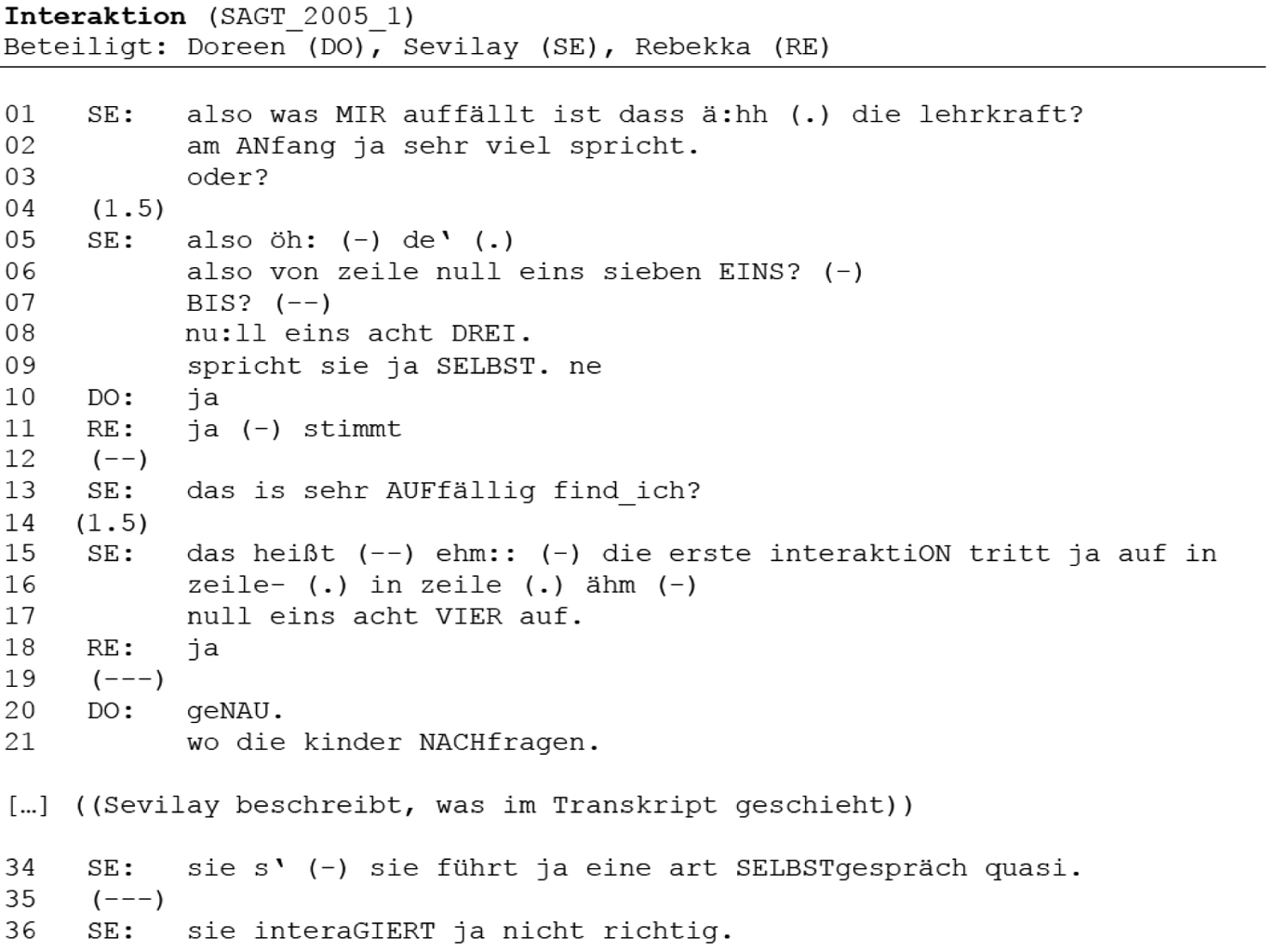

Beispiel 1 [6]

Die Gruppe spricht über den Beginn der Unterrichtssequenz, der als Plenumsphase verläuft: Die Lehrperson steht vor den halbkreisförmig vor ihr sitzenden Schüler*innen; sie stellt in einer multi-turn-unit den Zusammenhang zur vorherigen Mathematikstunde her und nennt abschließend den Namen „Wassily Kandinsky“. Währenddessen ist sie abwechselnd multimodal auf die Kinder orientiert bzw. arbeitet an der sich hinter ihr befindlichen Tafel (s. Abb. 2). Die Schüler*innen melden sich z. T. schon während der Ausführungen der Lehrperson; danach wiederholen und kommentieren sie den Namen des Malers.

Plenumssituation (Unterrichtsdatum)

SE highlighted (Kern und Stövesand 2018) die erwähnte multi-turn-unit der Lehrperson (01–12) und bewertet sie als „auffällig“ (13). Nach einer kurzen Pause (in der nicht rekonstruiert werden kann, was die beiden anderen Gruppenmitglieder tun, da sie ihre Kameras ausgeschaltet haben) setzt SE ihre Beobachtung fort; sie bezieht sich auf eine Transkriptstelle, in der mehrere Schüler*innen als Sprecher*innen notiert sind und auf die Nennung des Namens „Wassily Kandinsky“ mit „wie?“ reagieren. Diesen Moment des Sprecherwechsels bezeichnet SE als „die erste interaktiON“ (15); RE und DO stimmen zu. SE kategorisiert die multi-turn-unit der Lehrperson mit der Notionalization (Deppermann 2011) „eine art SELBSTgespräch quasi“ (34); die Unschärfe der Kategorisierung wird durch die Bewertung „sie interaGIERT ja nicht richtig“ (36) weiterbearbeitet.

Das Interaktionsverständnis der Studierenden erscheint hier als schriftsprachlich beeinflusst und von einer dichotomen, zeitlichen Trennung zwischen Sprachproduktion und -rezeption auszugehen: Damit in dieser Logik etwas als „Interaktion“ bezeichnet werden kann, muss ein Sprecherwechsel stattfinden. V.a. die Sprachproduzent*innen scheinen in diesem Verständnis Agentivität zu besitzen (so kritisiert SE, dass „sie“ – die Lehrperson – „nicht richtig“ interagiere) und die Verantwortung für Interaktion zu tragen. Auch wenn die Studierenden in der Gruppenphase das Videomaterial nicht genutzt und sich ausschließlich auf das Transkript konzentriert haben, werden verbale Hinweise auf Adressat*innenorientierung nicht berücksichtigt.

Explizitere Formulierungen von Sprachwissen finden sich in Form von kausalen Zusammenhängen.

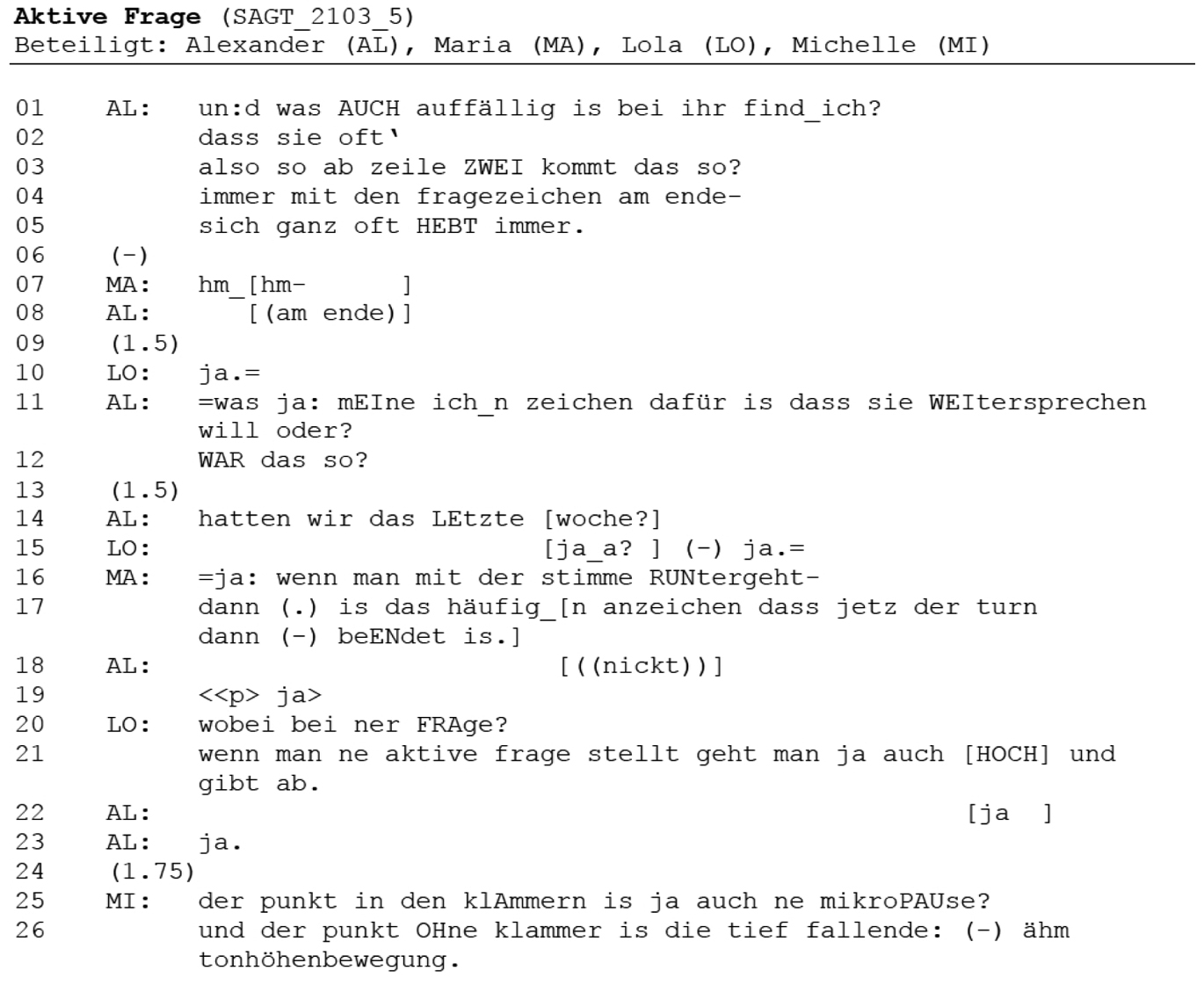

Beispiel 2

Die Sequenz ist zu Beginn der Gruppenarbeitsphase verortet. Bei der gemeinsamen Durchsicht der ersten Transkriptzeilen markiert AL die Intonation der Lehrperson als auffällig (01–05; aus gesprächsanalytischer Perspektive geht es um die Turn-Projektion durch ansteigende Tonhöhe am Turn-Ende). MA quittiert dies, nach einer kurzen Pause stimmt LO zu (09). AL ordnet seine Beobachtung – zwar epistemisch unsicher formuliert („mEIne_ich“, 11) – fachlich korrekt ein und fordert eine Rückmeldung von den weiteren Gruppenmitgliedern (11–12). Als niemand reagiert, aktualisiert er seine Frage, grenzt dazu aber den Suchraum auf die vorherige Seminarsitzung ein (14). Dem stimmt LO schließlich zu (15), MA beantwortet ALs Frage mit einer allgemeinen Erklärung zum Zusammenhang zwischen Intonation und Turn-Taking. Sie bestätigt ALs Frage allerdings nicht direkt, sondern bietet eine Erklärung zu einem komplementären Sachverhalt an: Eine sinkende Intonation kann als Zeichen für einen beendeten Turn interpretiert werden (16–17). Nach einer Zustimmung von AL produziert LO eine problematisierende Ergänzung („wobei“, 20): Sie fokussiert auf Fragen und formuliert dann eine verallgemeinerte Regel („man“, 21), der zufolge die Intonation bei einer „aktiven frage“ (21) ansteige. Dies bestätigt AL explizit (22–23).

Die Gruppe ist erfolgreich darin, Beobachtungen aus dem Datenmaterial an zuvor behandelte Seminarinhalte zur Gesprächslinguistik zurückzubinden und die Rolle der Prosodie bei der Interaktionsorganisation fachsprachlich zu beschreiben. Dennoch manifestieren sich vereinzelt normative Vorstellungen zum Zusammenhang zwischen Prosodie und Syntax; dies könnte auf eine Vermischung zwischen der mündlichkeitsbezogenen Perspektive des gesprächslinguistischen Seminars und individuellen sprachbezogenen Wissensbeständen hindeuten und ein Hinweis auf Liminalität beim fachwissenschaftlichen Konzepterwerb sein. Der Zusammenhang zwischen Prosodie und Syntax scheint hier von Vorlesepraktiken beeinflusst (dies könnte auch damit zusammenhängen, dass die Studierenden das Lehramt für Deutsch in der Grundschule studieren, wo Fragen der Lesedidaktik und das Vorlesen eine wichtige Rolle spielen) und verweist damit auf schriftsprachliche Normvorstellungen.

Eine andere syntaxbezogene Normvorstellung zeigt sich wiederholt in Bezug auf den Vollendungsstatus von Äußerungen. Hier werden Normvorstellungen zu syntaktischer Vollständigkeit aufgerufen und als Beurteilungsmaßstab an die Äußerungen der beteiligten Personen angelegt.

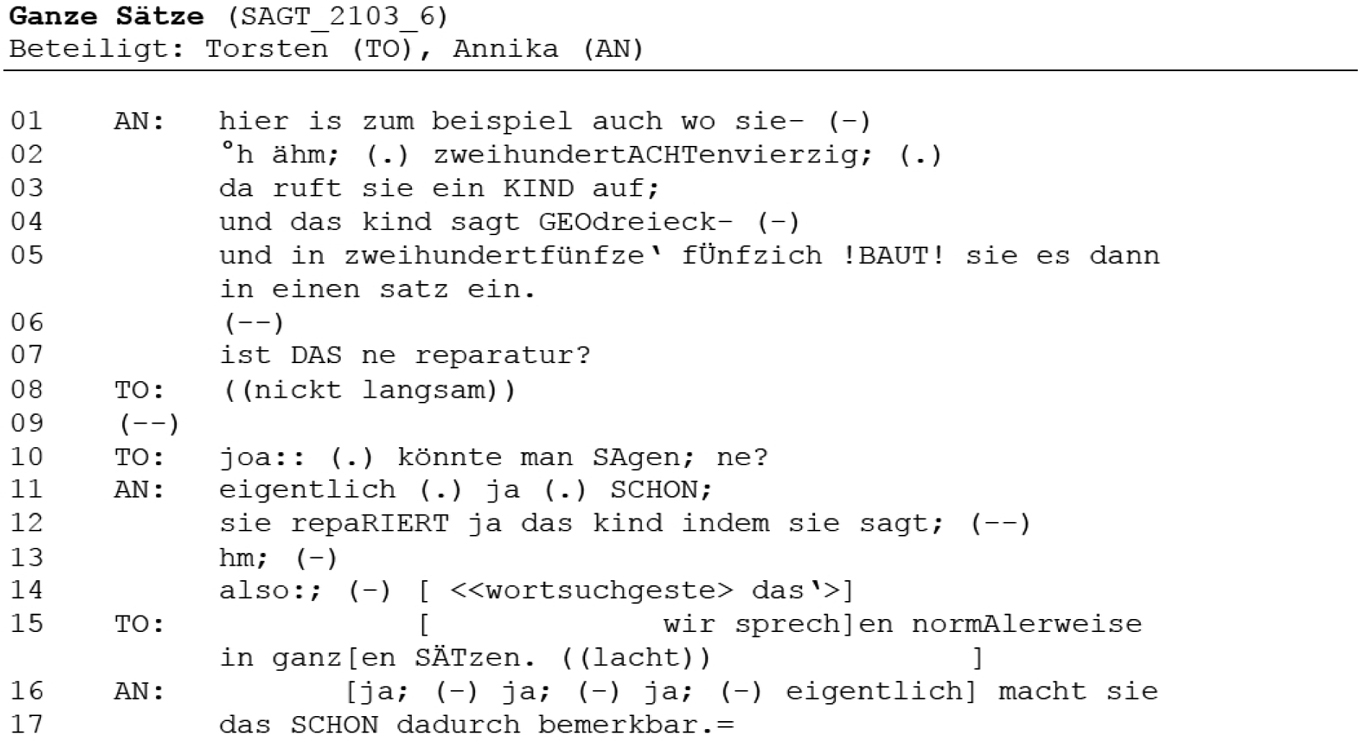

Beispiel 3

Die Gruppe spricht darüber, dass die Lehrperson die Antworten der Schüler*innen häufig wiederholt. AN verweist dazu auf eine Transkriptstelle, die sie zunächst beschreibt (01–05). Im Transkript fragt die Lehrperson, womit parallele Linien gezeichnet werden; ein Schüler meldet sich daraufhin und antwortet: „GEOdreieck.“ Die Lehrperson wiederholt und bestätigt dies: „mit einem GEOdreieck. genAU.“.

AN fragt die Gruppe, ob es sich dabei um eine Reparatur handele (07), dies wird von TO als Möglichkeit in Betracht gezogen (10). AN behandelt die Transkriptstelle nun als Reparatursequenz (genauer: als fremdinitiierte Fremdreparatur der Lehrperson) und versucht, der Leistung des Reparans auf die Spur zu kommen (11–14). TO unterstützt sie dabei und bietet eine Äußerungsinszenierung an: Der Lehrperson wird eine sprachnormative Paraphrase (Sacher 2023) in den Mund gelegt, die auf die (in diesem Falle vermeintlich nicht gegebene) Vollständigkeit von „Sätzen“ abzielt (15–16). AN bestätigt diese Interpretation (16–17).

Es zeigen sich Parallelen zum vorherigen Beispiel: Auch hier gelingt es den Studierenden, trotz vereinzelter epistemischer Unsicherheiten Fachterminologie bei der Beschreibung des Materials zu nutzen. Aber auch hier schieben sich schriftsprachlich beeinflusste Syntax-Vorstellungen gewissermaßen ‚zwischen‘ die gesprächslinguistische Perspektive und das Datenmaterial: Dazu gehört auf terminologisch-konzeptueller Ebene die Vorstellung, dass in Sätzen gesprochen wird, und dass diese vermeintlichen Sätze (nicht weiter explizierten) Vollständigkeitskriterien gehorchen. In diesem konkreten Fall ließe sich darüber diskutieren, inwieweit die Antwort des Schülers tatsächlich syntaktisch (un-)vollständig ist und in welchem Verhältnis sprachliche und fachliche Aspekte zueinanderstehen – denn die inhaltliche Korrektheit der Antwort wird ja von der Lehrperson bestätigt. Für die Wiederholung der Äußerung kämen auch alternative Interpretationen in Frage, die mit der Verständnissicherung im mehrfachadressierten Setting des Unterrichts zusammenhängen. Dies wird von den Studierendengruppen jedoch insgesamt nur vereinzelt in Betracht gezogen und die Lehrperson v. a. als sprachliches Korrektiv interpretiert.

5.2 ritual knowledge: Deontische Äußerungen von Sprachnormautoritäten

Die Domäne „Schule“ ist in vielerlei Hinsicht ein Bezugspunkt für die Studierenden: Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit oder aus den Praxisphasen des Studiums können als common ground angenommen werden und dienen u. a. der Vergemeinschaftung (vgl. Sacher et al. 2021). Eine besondere Rolle bei der Arbeit mit dem Transkript spielen Sprachnormautoritäten (Ammon 2008) aus dem schulischen Kontext: Reinszenierte Äußerungen von ihnen werden in den Kleingruppen als Vehikel für eigene sprachnormative Beurteilungen genutzt.

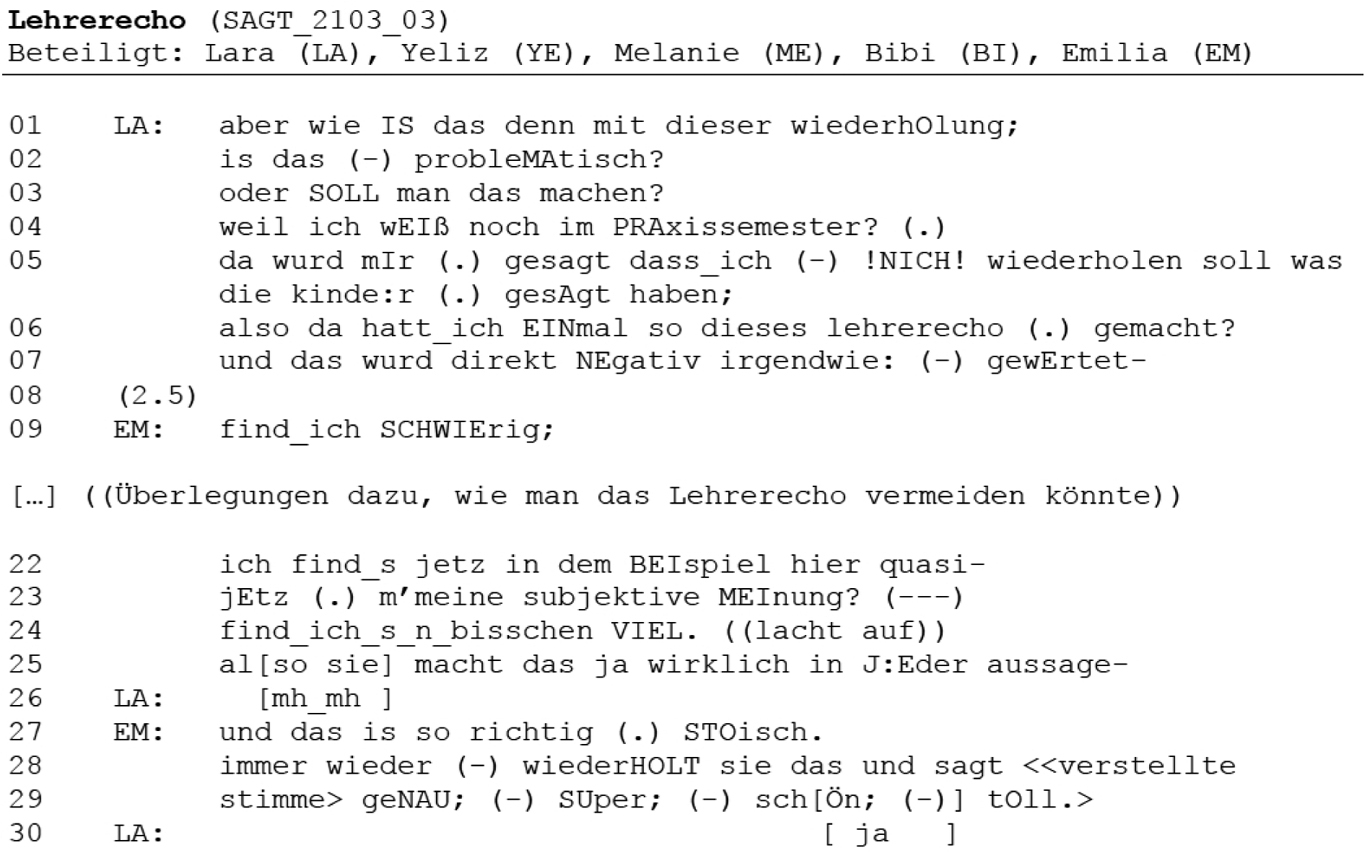

Beispiel 4

Die Sequenz setzt in der 18. Minute der Gruppenarbeit ein; die Arbeit am Transkript wurde abgeschlossen und einzelne Themen werden erneut aufgegriffen. Auch LA thematisiert die Antwortwiederholungen der Lehrperson und fragt ihre Kommiliton*innen nach ihren Einschätzungen. Dazu stellt sie zwei mögliche Positionen zur Diskussion: Einerseits die Bewertung als „problematisch“, andererseits die Frage danach, ob es sich um empfehlenswertes bzw. erwünschtes Verhalten handele (01–03). Als Begründung ihrer Frage verweist sie auf eine eigene Erfahrung aus dem Praxissemester, in welchem ihr davon abgeraten wurde, Antworten von Schüler*innen zu wiederholen bzw. dies negativ bewertet wurde (04–07). Die bewertende Person kann im Ausbildungskontext des Praxissemesters als Sprachnormautorität für institutionsspezifisches sprachlich-interaktives Verhalten bezeichnet werden. Nach einer längeren Pause reagiert EM mit einer globalen Metabewertung des Problems als „schwierig“ (09). Es schließen sich Überlegungen dazu an, wie das „Lehrerecho“ vermieden werden könnte (hier ausgelassen), bevor sich EM auf das konkrete Beispiel aus dem Datenmaterial bezieht. Sie affiliiert sich (Stivers 2008) insgesamt mit der von LA wiedergegebenen Bewertung der Sprachnormautorität, formuliert ihre eigene Bewertung aber explizit als „subjektive MEInung“ (023). Diese stellt sich als sich an quantitativen Kriterien orientiertes Geschmacksurteil heraus („n_bisschen VIEL“, 024); dazu führt EM punktuelle Beispiele aus dem Datenmaterial an (025–029).

Sprachnormative Äußerungen wirken wie Rezepte, indem sie situationsübergreifend gültige, schematische Handlungsempfehlungen zur Verfügung stellen. Dies wirkt kognitiv entlastend (vgl. Gloy 1975) und übt auf Lehramtsstudierende eine große Anziehung aus, weil es die Reduktion der großen Stofffülle ermöglicht und das Bestehen in der späteren Praxis verspricht (vgl. Idel und Schütz 2016: 64). Insofern als Sprachnormen auf Typen von Situationen, aber nicht auf konkrete lokale und situative Anforderungen abzielen, wirken sie dekontextualisierend und können als Manifestation des WLB interpretiert werden. Im Beispiel scheint sich ein Konflikt zwischen der Norm „Man soll keine Schüler*innenantworten wiederholen“ und der Faktizität des Datenmaterials und der darin dokumentierten Unterrichtsrealität zu zeigen; auch dies könnte als Hinweis auf liminale Aspekte des Lernprozesses gedeutet werden: was ist „richtig“?

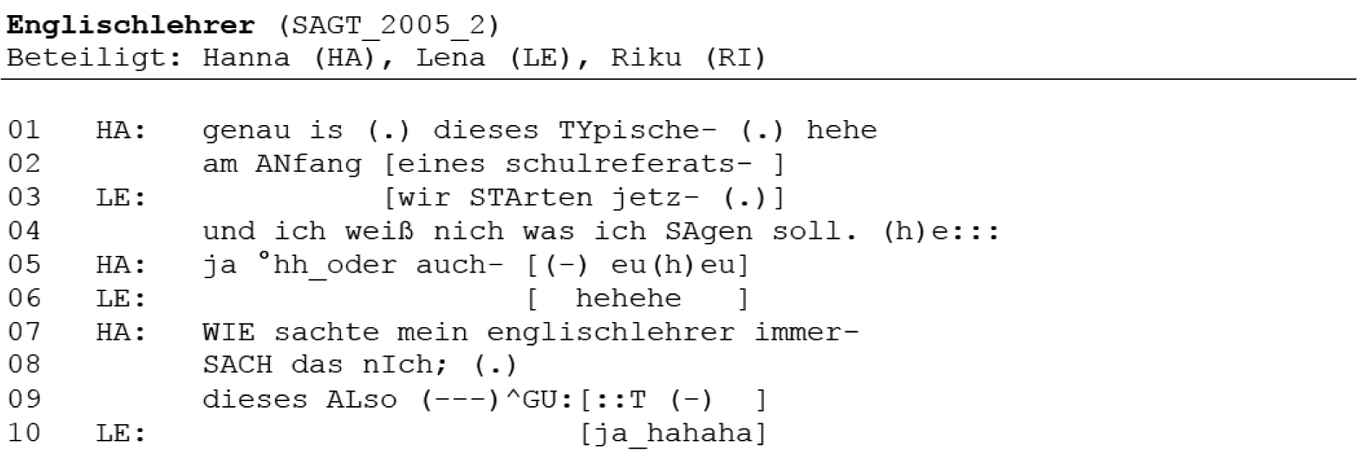

Auch im nächsten Beispiel wird auf eine Sprachnormautorität rekurriert; dieses Mal handelt es sich um eine Erfahrung aus der Schulzeit einer Studierenden.

Beispiel 5

Die drei Studierenden beschäftigen sich mit der ersten Äußerung der Lehrperson, die aus dem Diskursmarker „genau“ besteht. Dieser wird von HA relevant gesetzt (01–02); sie vergleicht (Sacher 2023) die Äußerungssituation im Unterrichtstranskript mit dem Beginn eines Schulreferats. Dies wird von LE ko-konstruktiv aufgegriffen und in scherzhafter Modalität szenisch ausgestaltet (03–04). Hier ist bereits stilistisch eine erste negative Bewertung zu erkennen, denn sie inszeniert den fiktiven Referatsbeginn auch prosodisch als lustlos und unmotiviert. Darauf reagiert HA, die im Anschluss daran ihren ehemaligen Englischlehrer mit einer sprachnormativen Äußerung zu einem funktional ähnlichen Gliederungssignal („also gut“, 07–09) animiert (Ehmer 2011). Wie in Bsp. 4 fungiert der Vertreter aus der Domäne „Schule“ als Sprachnormautorität, die eine bestimmte Art von sprachlichem Verhalten negativ bewertet bzw. davon abrät, sich sprachlich auf diese Art zu verhalten. Im Gegensatz zu Bsp. 4 wurde aber die negative Bewertung des Diskursmarkers „genau“ schon vor dem Verweis auf die Sprachnormautorität etabliert; die Studierenden scheinen also mit Vorstellungen zu „gutem“ oder „schlechtem“ sprachlichen Verhalten in die Gruppenarbeit zu gehen, die durch die Phänomene im Transkript aufgerufen werden – bzw. die überhaupt erst dafür sorgen, dass Phänomene im Transkript salient werden. Die Sprachnormautorität des ehemaligen Englischlehrers dient in diesem Kontext dazu, die negative Bewertung explizit(er) zu machen und in ihrer Angemessenheit zu begründen – die Studierenden nutzen sie als Positionierungsressource für die eigene Beurteilung des Datenmaterials. Eine solche normative Perspektive auf typische Mündlichkeitsphänomene wie Diskursmarker verstellt den Blick auf deren interaktionsorganisatorische Funktionalität; ich würde auch dies als spezifische Ausprägungsform des WLB interpretieren, da Diskursmarker in distanzsprachlichen Texten nicht zu finden sind. Auch wenn es sich bei Diskursmarkern und Gliederungssignalen um ubiquitäre gesprochensprachliche Phänomene handelt, rücken diese durch die Arbeit mit dem Transkript in den Fokus und können so zum Gegenstand negativer Bewertung werden.

5.3 alien/ foreign knowledge: Transkribierte Mündlichkeit

Das Transkript selbst fungiert in zweierlei Hinsicht wie ein Katalysator für Irritationen bei den Studierenden: durch die verwendeten Transkriptionskonventionen und durch seine schriftliche Medialität. Transkribierte Mündlichkeit erscheint so als „alien“ bzw. „foreign“.

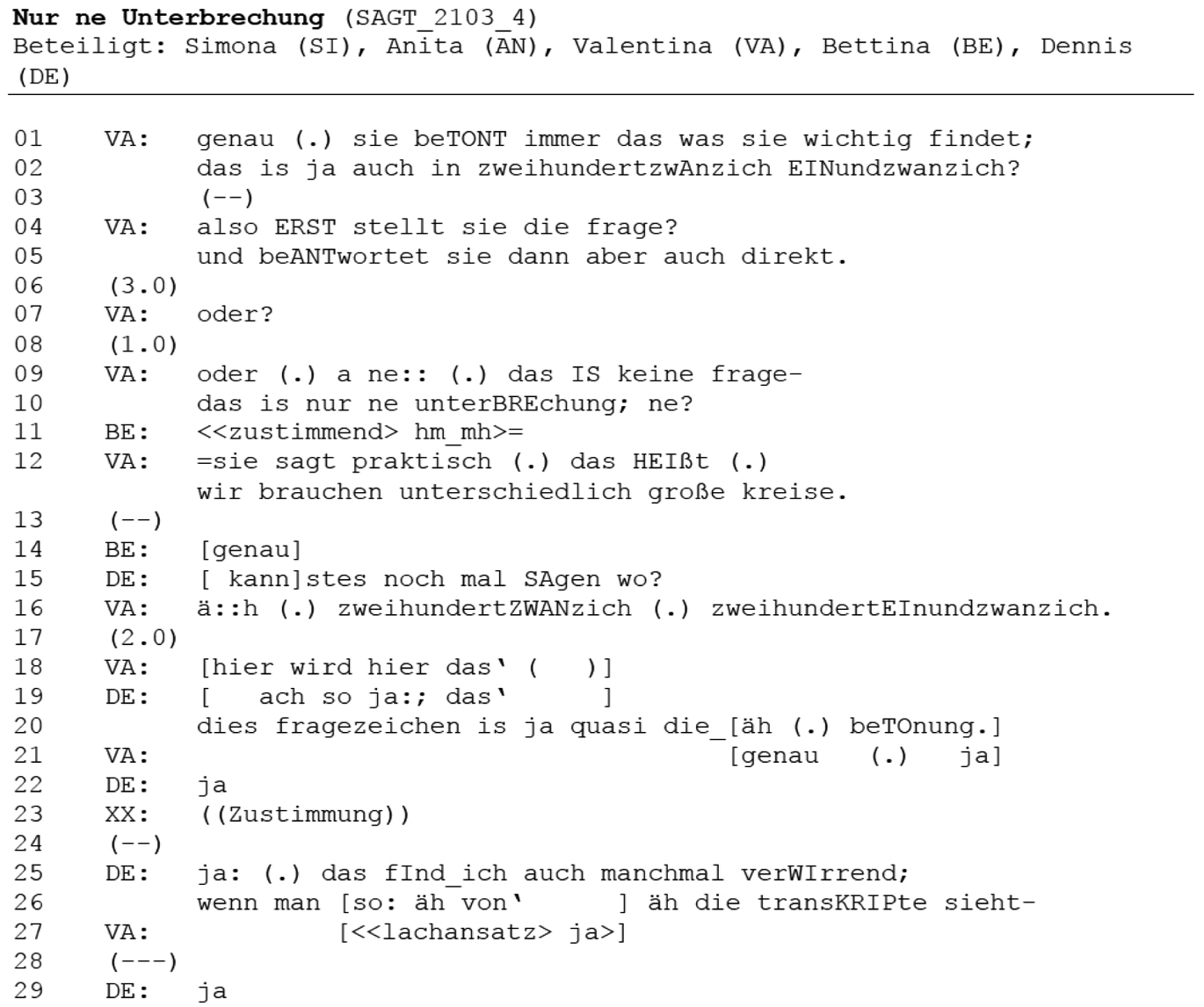

V.a. die Transkriptionskonvention des „?“ sorgt für Irritation: In GAT 2 steht sie für die Notation einer steigenden Intonation am Einheitenende, sie kodiert also prosodische Information. Von den Studierenden wird sie jedoch häufig als Satzzeichen (also als Träger syntaktischer Information) missinterpretiert. In der Folge kategorisieren die Studierenden Äußerungen als vermeintliche Fragen. Dies führt in der Arbeit mit dem Datenmaterial zu weiteren Irritationen, weil sich nach der „Frage“ kein (erwarteter) Sprecherwechsel mit einer (erwarteten) Antwort anschließt, sondern die aktuelle Sprecherin ihren Turn fortführt. Dies wiederum führt, ebenfalls wiederkehrend, dazu, dass die ‚Fragen‘ als ‚rhetorische Fragen‘ rekategorisiert werden.

Die Gruppe arbeitet seit ca. 12 Minuten miteinander; VA bezieht sich auf die reformulationsanzeigende Äußerung „das heißt?“, die von der Lehrperson mit ansteigender Intonation geäußert wird (01–02). Sie interpretiert die Äußerung der Lehrperson als „frage“ (04), die „dann aber auch direkt“ beantwortet wird (05). Nach einer kurzen Pause zeigt VA Zweifel an ihrer Interpretation („oder“, 07), korrigiert sich selbst und rekategorisiert einen Teilaspekt der Äußerung als „Unterbrechung“ (09–10). Dem stimmt BE zu; VA paraphrasiert (Sacher 2023) die Äußerung der Lehrperson und verdeutlicht damit ihre eigene Interpretation. Nach einer kurzen Klärungssequenz zur Transkriptstelle (15–18) erklärt DE, dass das Fragezeichen „quasi“ die Betonung darstelle (20). Einige Gruppenmitglieder stimmen zu; DE äußert außerdem seine eigene Verwirrung im Umgang mit Transkripten (25–26).

Beispiel 6

Anhand dieser Sequenz wird deutlich, dass die Gruppenmitglieder Sehgewohnheiten aus der schriftlichen Domäne auf das medial ebenfalls schriftliche Transkript übertragen. Satzzeichen werden zunächst automatisch interpretiert wie Satzzeichen aus einem Fließtext; der Äußerungskontext im Transkript wird nicht unmittelbar einbezogen. Mehr noch: Der Äußerungskontext sorgt teilweise für zusätzliche Verwirrung, wenn nämlich deutlich wird, dass die Kategorie „Frage“ durch die Abwesenheit von Antworten einer weiteren Person selbst fraglich wird.

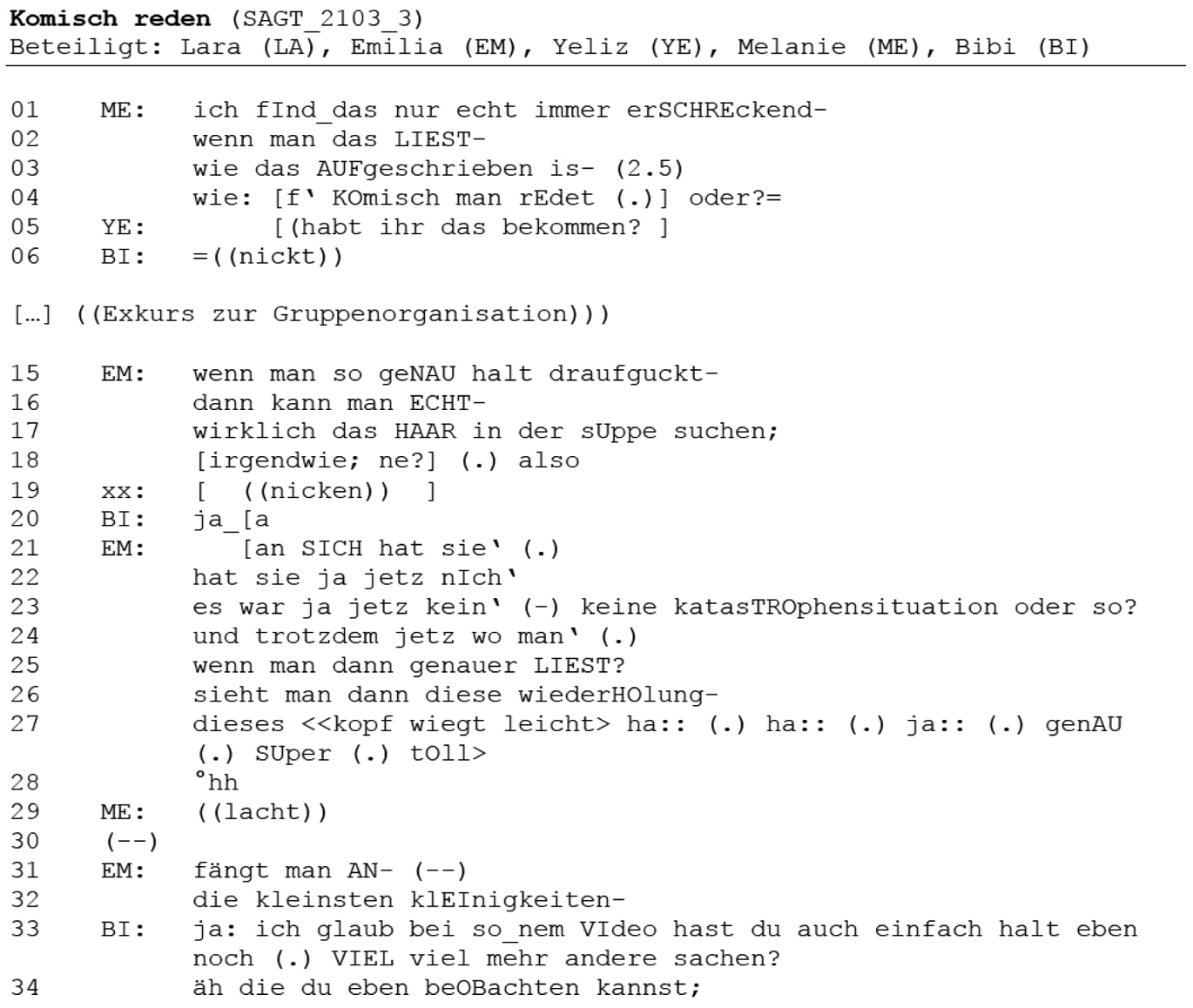

Durch seine mediale Schriftlichkeit wirkt das Transkript außerdem wie eine Lupe auf das Geschehen und wird z. T. explizit als Grund dafür angeführt, dass gesprochensprachliche Phänomene auffällig und zum Gegenstand weiterer Bewertungen werden können.

Beispiel 7

Die Sequenz stammt aus der gleichen Gruppe bzw. Gruppenarbeitsphase wie Bsp. 4 („Lehrerecho“); es wird noch immer die vergangene Arbeitsphase ausgewertet. ME verweist auf ihren Leseeindruck: Sie leitet mit einem Empfindungsverb eine Bewertung ein und bezeichnet ihren Rezeptionseindruck als „erschreckend“. Grund dafür ist der Eindruck, den sie durch die Transkription von der gesprochenen Sprache bekommen hat: „man“ rede „KOMisch“ (01–04). Dies wird in verallgemeinerter Form der Gruppe als Thema angeboten. BI stimmt dem zu (06); nach einem kurzen Exkurs zur weiteren Organisation der Gruppenarbeit (hier ausgelassen; ausgelöst durch eine Nachricht der Lehrperson in den Zoom-Raum, auf die sich YE in 05 bezieht), nimmt EM das Themenangebot wieder auf. Sie fokussiert den Aspekt der medialen Schriftlichkeit bzw. der vorangegangenen Analyse mit einer Projektorkonstruktion („das is halt das DING“, 14; vgl. Günthner 2008), die das zuvor von ME relevant gesetzte Thema erneut aufgreift. Sie bestätigt MEs Einschätzung („wenn man so geNAU halt draufguckt“, 15) und führt die Konsequenzen aus („das HAAR in der sUppe suchen“, 17). Dies findet Zustimmung; EM konzentriert sich sodann auf die Lehrperson im Video („sie“, 21) und beginnt, einräumend eine Bewertung zu formulieren („an sich“, 21). Diese Äußerung wird abgebrochen zugunsten einer ex negativo-Bewertung der Unterrichtsinteraktion („keine katasTROphensituation oder so“, 23). Damit wird der Bewertungsfokus von der Lehrperson weg und auf die allgemeine Situation gelenkt; gleichzeitig wird eine mögliche negative Bewertung der Situation relativiert. Im Anschluss konzediert sie („trotzdem“, 24), dass der Leseeindruck dazu führe, dass bestimmte sprachliche Eigenheiten der Lehrperson auffällig würden; diese werden in leicht hyperbolischer Form multimodal vorgeführt (27). Sie bestätigt dann MEs initial formulierten Eindruck, dass hier besonders viele Details auffallen. Dies wird im Anschluss ausgeweitet auf die Informationen, die das Videomaterial zur Verfügung stellt (nicht im Transkript).

Es zeigt sich, dass der Rezeptionskontext bzw. das Rezeptionsmedium (Videodatei vs. Transkript) einen Einfluss auf die Bewertung und Interpretation des Geschehens hat und das Transkript durch seine reine Materialität und Medialität Auffälligkeiten erzeugt, die bei der Rezeption des Videodatums noch nicht entstanden waren (vgl. auch Andresen 1985). Es werden schriftsprachliche Normvorstellungen zu stilistischen Fragen der Textgestaltung aufgerufen. Die im Rahmen von IRE-Sequenzen (Mehan 1979) typischen Bewertungen der Lehrperson werden vor dem Hintergrund lexikalische Redundanz als zumindest auffällig und tendenziell erwartungsabweichend markiert; dahinter scheint sich die Erwartung eines gewissen Abwechslungsreichtums gesprochener Sprache zu verbergen.

5.4 Mündlichkeit als TC

Ich habe in den Analysen diskutiert, wie verschiedene Arten von sprachbezogenen Wissensbeständen in der Transkriptarbeit als „troublesome knowledge“ (Perkins 2006: 37) manifest werden. Wie in Kap. 2.2 dargestellt, wird der Erwerbsprozess von TCs als liminaler Prozess modelliert, bei dem eine zunehmend fachlichere Perspektive eingenommen wird. Ausgehend von den Analysen lassen sich nun Aussagen zum „individual conceptual space“ der Studierenden treffen.

5.4.1 Der „individual concept space“ der Studierenden

Die Analysen der Beispiele haben gezeigt, dass metapragmatische Äußerungen der Studierenden Hinweise auf verschiedene Arten von „troublesome knowledge“ geben, das sich als Ausprägung des WLB beschreiben lassen und beim Erwerb einer disziplinär angemessenen Perspektive auf Mündlichkeit problematisch sein kann. Schriftsprachlich beeinflusstes implizites bzw. träges Wissen zu gesprochener Sprache wird durch die Konfrontation mit transkribierter Interaktion aufgerufen und äußert sich in kritischen Bewertungen sowie normativen Aussagen. Dies ist nicht nur kognitiv entlastend, sondern ermöglicht es den Studierenden auch, durch die Reproduktion dieses normativen Wissens eine (im Studium erwünschte) Transferleistung zu erbringen und sich in der Gruppensituation selbst als Sprachnormautorität zu positionieren (vgl. Sacher und Bonanati 2025). Dies lässt sich auf die Nutzung deontischer Aussagen von Sprachnormautoritäten aus verschiedenen Stationen der eigenen Bildungsgeschichte übertragen: Diese werden mit der Realität der untersuchten Unterrichtsrealität verglichen oder als argumentative Ressource bei der Bewertung der Lehrer*innenäußerungen herangezogen. Sie tradieren rezeptförmiges Wissen über gesprochene Sprache, das als Beurteilungsressource für die Studierenden fungiert und einer funktionalen Betrachtungsweise von Mündlichkeit ggf. im Wege stehen kann. Transkribierte Mündlichkeit (am Beispiel von Unterrichtsinteraktion) erscheint als irritierend, aus linguistischer Perspektive typische Phänomene wie Prosodie, Diskursmarker, Gliederungssignale oder institutionsspezifische Sequenzformate wie IRE-Sequenzen als auffällig und schriftsprachlich beeinflussten Erwartungen widersprechend.

Die mündlichkeitsbezogenen Vorstellungen der Studierenden dazu, „wie man (im Unterricht) spricht“, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Interaktion findet statt, sobald Sprecherwechsel stattfindet; sie zeichnet sich v. a. durch eine rein auf der verbalen Ebene stattfindende Dialogizität aus.

Gesprochene Sprache sollte prosodisch möglichst unauffällig, frei von Wiederholungen, abwechslungsreich und in gewisser Weise prosodisch indexikalisch für verschiedene Satzarten sein.

Äußerungen sind wie Sätze zu behandeln und müssen (nicht weiter explizierten) Anforderungen an syntaktische Vollständigkeit genügen.

Dies wird durch die Rezeptionssituation beeinflusst: Medial mündliche Sprache wird nicht als auffällig registriert, medial schriftlich präsentierte (mündliche) Sprache jedoch schon. Die im Transkript notierten Äußerungen werden dabei teilweise dekontextualisiert betrachtet; der weitere Äußerungskontext spielt eine untergeordnete Rolle, wenn einmal ein schriftbasiertes Kriterium angelegt wurde.

5.4.2 Liminalität bei der Arbeit mit Transkripten

Im Datenmaterial zeigt sich allerdings auch, dass die Arbeit mit Transkripten nicht nur schriftsprachliche Normvorstellungen von Sprache hervorruft, sondern die Konfrontation mit authentischer Mündlichkeit (ggf. in Kombination mit Wissen über gesprächslinguistische Analysekonzepte) individuelle Vorstellungen irritieren kann. In einigen der präsentierten Beispiele wird erkennbar, dass sich individuelle und fachliche Perspektiven vermischen: Fachliche Wissensbestände werden konzeptuell und terminologisch zur Beschreibung von Phänomenen im Unterrichtsdatum herangezogen und zunächst einmal deskriptiv rekonstruiert. Dabei schiebt sich teilweise das nicht-linguistische Sprachwissen ‚vor‘ die Arbeit mit dem Datenmaterial. Diese Momente erscheinen aus fachspezifischer, wissenschaftsdidaktischer Perspektive relevant, denn hier stellt sich die Frage, wie die Studierenden mit den entstehenden Irritationen umgehen: Ziehen sie die Sprachvorstellungen /-erwartungen aus dem „individual conceptual space“ heran und nutzen sie subsumptionslogisch, um Phänomene aus dem Datenmaterial ‚wegzuerklären‘ bzw. als falsch, unangemessen o. ä. zu beurteilen? Oder gelingt es ihnen, alternative Interpretationen des Materials zu entwickeln und zu erproben, zu welchen Erkläransätzen und Erkenntnissen die fachspezifische Perspektive führen kann? Letzteres erscheint als zentral für die fachliche Professionalisierung.

6 Fazit

Ich habe im Beitrag dafür argumentiert, in der hochschulischen Ausbildung von angehenden Lehrpersonen eine stärker wissenschaftsdidaktische Perspektive einzunehmen und danach zu fragen, vor welchen fachspezifischen, konzeptuellen Herausforderungen Studierende stehen. Für den Bereich der Sprachdidaktik Deutsch erscheint die linguistische Perspektive auf Mündlichkeit als relevantes Feld, das als TC konzeptualisiert werden kann. Datenanalysen von studentischen Kleingruppen, die ein Transkript authentischer Unterrichtsinteraktion rekonstruieren sollten, geben Hinweise auf verschiedene Formen von „troublesome knowledge“ in diesem Kontext. Hieraus ergeben sich mehrere Punkte, die an die Vorstellung von TCs als Reflexionsrahmen für die universitäre Lehre (Kenneweg und Wiemer 2022: 247) anschließen.

Dies bezieht sich zum einen auf die für die Lehrer*innenbildung grundlegende Relevanz einer stärkeren Beachtung der ausbildungschronologisch ersten Ebene des Studiums. Welche weiteren TCs sind im Germanistik-/Linguistik-Studium zu identifizieren? Inwieweit sind diese für die Fachsozialisation und die Professionalisierung der Studierenden zentral (vgl. auch Pohl 2020 zu „Basiserkenntniskonzepten“)? Welche hochschul-/wissenschaftsdidaktischen Anregungen halten andere Fächer diesbezüglich bereit (vgl. etwa die Beiträge in Reinmann und Rhein 2023 oder die v. a. in den MINT-Fächern traditionsreiche Forschung zu Präkonzepten und conceptual change, vgl. etwa Jones und Carter 2007, Suárez-Guerrero et al. 2024)?

Damit hängen weiterhin Fragen nach der Professionalisierung der universitären Lehrenden und Fragen der hochschulischen, fachspezifischen Curriculumsentwicklung zusammen: „Hochschuldidaktik muss mit dem Umstand konstruktiv umgehen, dass Lehrpersonen an Universitäten selbst Forschende und damit fachliche Expertinnen im Hinblick auf den Gegenstand der Lehre sind, aber keine genuinen Vermittlungsagenten und in der Regel auch keine didaktischen Fachkräfte.“ (Reinmann und Rhein 2022: 14). Angesichts schwieriger struktureller Rahmenbedingungen an Universitäten (u. a. hohe Fluktuation des akademischen Mittelbaus durch befristete Verträge und die auch damit zusammenhängende Priorisierung der Forschung vor der Lehre) erscheint dies ein nach wie vor relevantes Feld zu sein.

Zu guter Letzt ist in methodendidaktischer Perspektive zu reflektieren, welche Vor- und Nachteile Transkriptarbeit aufgrund ihrer Medialität mit sich bringt und inwieweit Fragen mündlichkeitsspezifischer „professional vision“ (Goodwin 1994; Kern und Stövesand 2018; Stövesand & Kern 2023; Stövesand 2023) hier anschlussfähig sind: Auf der einen Seite ist der Einsatz von Transkripten authentischer Interaktionen ein unverzichtbares Werkzeug im Umgang mit der Flüchtigkeit gesprochener Sprache. Auf der anderen Seite muss aber auch in Betracht gezogen werden, dass die Rezeption von transkribierten Interaktionen allein aufgrund ihrer medialen Schriftlichkeit skriptizistische Normvorstellungen aktualisiert.

Danksagung

Ich danke zwei anonymen Gutachter*innen für konstruktive und hilfreiche Anmerkungen zu einer früheren Version dieses Beitrags.

Literatur

Abraham, Ulf. 2016. Sprechen als reflexive Praxis: mündlicher Sprachgebrauch in einem kompetenzorientierten Deutschunterricht. 2., überarb. und erw. Aufl. Stuttgart: Fillibach bei Klett.Suche in Google Scholar

Ammon, Ulrich. 2008. Standard und Variation: Norm, Autorität, Legitimation. In: Ludwig M. & Werner Kallmeyer (Hrsg.). Standardvariation: Wie viel Variation verträgt die deutsche Sprache? Berlin, New York: de Gruyter, 28–40.10.1515/9783110193985.28Suche in Google Scholar

Andresen, Helga. 1985. Schriftspracherwerb und die Entstehung von Sprachbewusstheit. Wiesbaden: Springer Fachmedien.10.1007/978-3-663-14320-8Suche in Google Scholar

Antos, Gerd. 1996. Laien-Linguistik. Studien zu Sprach- und Kommunikationsproblemen im Alltag. Am Beispiel von Sprachratgebern und Kommunikationstrainings. Tübingen: Niemeyer.10.1515/9783110958492Suche in Google Scholar

Auer, Peter. 2000. On-line-Syntax – Oder: Was es bedeuten könnte, die Zeitlichkeit der mündlichen Sprache ernst zu nehmen. Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht 85. 43–56.10.30965/25890859-031-01-90000005Suche in Google Scholar

Auer, Peter. 2024. Online-Syntax. Eine Einführung in die Analyse gesprochener Sprache. Stuttgart: J. B. Metzler.10.1007/978-3-662-68611-9Suche in Google Scholar

Barradell, Sarah. 2013. The identification of threshold concepts: a review of theoretical complexities and methodological challenges. Higher Education 65. 265–276. DOI: 10.1007/s10734-012-9542-310.1007/s10734-012-9542-3Suche in Google Scholar

Bergmann, Jörg R. 1981. Ethnomethodologische Konversationsanalyse. In Peter Schröder & Hugo Steger (Hrsg.), Dialogforschung. Jahrbuch 1980 des Instituts für Deutsche Sprache. Düsseldorf: Schwann, 9–51.Suche in Google Scholar

Beuge, Patrick. 2019. Was ist gutes Deutsch? Eine qualitative Analyse laienlinguistischen Sprachnormwissens. Berlin, Boston: de Gruyter. DOI: 10.1515/978311064743310.1515/9783110647433Suche in Google Scholar

Börjesson, Kristin. 2016. Im Deutschunterricht Sprachbewusstheit und Sprachhandlungskompetenzen fördern – ohne Pragmatik? In Sandra Döring & Daniela Elsner (Hrsg.), Grammatik für die Schule. Hamburg: Buske, 139–154.Suche in Google Scholar

Busch, Florian, Pepe Drosten & Elisa Wessels. 2022. Sprachreflexive Praktiken. Empirische Perspektiven auf Metakommunikation. In Florian Busch, Pepe Drosten & Elisa Wessels (Hrsg.), Sprachreflexive Praktiken. Empirische Perspektiven auf Metakommunikation. Stuttgart: J. B. Metzler, 1–19. DOI: 10.1007/978-3-662-64597-0_110.1007/978-3-662-64597-0_1Suche in Google Scholar

Combe, Arno & Ulrich Gebhard. 2009. Irritation und Phantasie. Zur Möglichkeit von Erfahrungen in schulischen Lernprozessen. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 12. 549–571.10.1007/s11618-009-0083-1Suche in Google Scholar

Correia, Paulo R. M., Ivan A. I. Soida, Izabela de Souza & Manolita C. Lima. 2024. Uncovering challenges and pitfalls in identifying threshold concepts: a comprehensive review. Knowlegde 4, 27–50. DOI: 10.3390/knowledge401000210.3390/knowledge4010002Suche in Google Scholar

Deppermann, Arnulf. 2000. Ethnographische Gesprächsanalyse: Zu Nutzen und Notwendigkeit von Ethnographie für die Konversationsanalyse. Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 1. 96–124. http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2000/ga-deppermann.pdf (letzter Aufruf: 28.12.2024)Suche in Google Scholar

Deppermann, Arnulf. 2011. Notionalization: The transformation of descriptions into categorizations. Human Studies 34. 155–181. DOI: 10.1007/s10746-011-9186-910.1007/s10746-011-9186-9Suche in Google Scholar

Ehmer, Oliver. 2011. Imagination und Animation: Die Herstellung mentaler Räume durch animierte Rede. Berlin, New York: Walter de Gruyter. DOI: 10.1515/978311023780110.1515/9783110237801Suche in Google Scholar

Felten, Peter. 2016. On the threshold with students. In Ray Land, Jan H. F. Meyer & Michael T. Flanagan (Hrsg.), Threshold concepts in practice. Rotterdam: Sense Publishers, 3–9.Suche in Google Scholar

Fichten, Wolfgang. 2010. Forschendes Lernen in der Lehrerbildung. In Ulrike Eberhardt (Hrsg.), Neue Impulse in der Hochschuldidaktik. Sprach- und Literaturwissenschaften. Wiesbaden: VS, 127–182.10.1007/978-3-531-92319-2_6Suche in Google Scholar

Fiehler, Reinhard, Birgit Barden, Mechthild Elstermann & Barbara Kraft. 2004. Eigenschaften gesprochener Sprache. Tübingen: Narr.Suche in Google Scholar

Führer, Carolin & Felician-Michael Führer (Hrsg.), Dissonanzen in der Deutschlehrerbildung. Theoretische, empirische und hochschuldidaktische Perspektiven. Münster, New York: Waxmann.Suche in Google Scholar

Galloway, Emily Philipps, Juliane Stude & Paola Uccelli. 2015. Adolescents’ metalinguistic reflections on the academic register in speech and writing. Linguistics and Education 31. 221–237. DOI: 10.1016/j.linged.2014.10.00610.1016/j.linged.2014.10.006Suche in Google Scholar

García García, Marta, Ann-Christin Leßmann, Julia Sacher & Jenny Winterscheid. 2023. Gesprächsanalyse als Reflexionsinstrument in der Lehrer*innenbildung – Einführung in die Sonderausgabe. In Marta García García, Ann-Christin Leßmann, Julia Sacher & Jenny Winterscheid (Hrsg.), Gesprächsanalyse in der Lehrer*innenbildung [Sonderheft]. k:ON – Kölner Online Journal für Lehrer*innenbildung 3/2023. 1–19. DOI: 10.18716/ojs/kON/2023.s3.1Suche in Google Scholar

Gloy, Klaus. 1975. Sprachnomen I. Linguistische und soziologische Analysen. Stuttgart: Fromman-Holzboog.Suche in Google Scholar

Goodwin, Charles. 1994. Professional vision. American Anthropologist 96(3). 606–633.10.1525/aa.1994.96.3.02a00100Suche in Google Scholar

Günthner, Susanne. 2008. Projektorkonstruktionen im Gespräch: Pseudoclefts, die Sache ist-Konstruktionen und Extrapositionen mit es. Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 9. 86–114. http://www.gespraechsforschung-ozs.de/fileadmin/dateien/heft2008/ga-guenthner.pdf (letzter Aufruf: 28.12.2024)Suche in Google Scholar

Heller, Vivien & Miriam Morek. 2015. Unterrichtsgespräche als Erwerbskontext: Kommunikative Gelegenheiten für bildungssprachliche Praktiken erkennen und nutzen. Leseforum 3. 1–22. https://www.forumlecture.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/548/2015_3_Heller_Morek.pdf (letzter Aufruf: 28.12.2024)Suche in Google Scholar

Heller, Vivien, Uta Quasthoff, Anna Vogler & Susanne Prediger. 2017. Bildungssprachliche Praktiken aus professioneller Sicht: Wie deuten Lehrkräfte Erklärungen und Begründungen von Kindern? In Bernt Ahrenholz, Britta Hövelbrinks & Claudia Schmellentin (Hrsg.), Fachunterricht und Sprache in schulischen Lehr-/Lern-Prozessen. Tübingen: Narr Francke Attempto, 139–160.Suche in Google Scholar

Hennig, Mathilde. 2006. Grammatik der gesprochenen Sprache in Theorie und Praxis. Kassel: Universität Kassel Press.Suche in Google Scholar

Hoffmeister, Toke. 2021. Sprachwelten und Sprachwissen. Theorie und Praxis einer kognitiven Laienlinguistik. Berlin, Boston: Walter de Gruyter. DOI: 10.1515/978311074948910.1515/9783110749489Suche in Google Scholar

Huber, Ludwig. 1990. Fachkulturen: Über die Mühen der Verständigung zwischen den Disziplinen. In Karl Ermert (Hrsg.), Humboldt, High-Tech und High-Culture: Was heißt „Hochschulkultur“ heute? Rehburg-Loccum: Evangelische Akademie Loccum, 3–24.Suche in Google Scholar

Huber, Ludwig. 1991. Sozialisation in der Hochschule. In Klaus Hurrelmann & Dieter Ulich (Hrsg.), Neues Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim: Beltz, 417–441.Suche in Google Scholar

Idel, Till-Sebastian & Anna Schütz. 2016. Praxistheoretische Kasuistik im Lehramtsstudium. Wie man mit Studierenden über pädagogische Normen ins Gespräch kommen kann. In Merle Hummrich, Astrid Hebenstreit, Merle Hinnrichsen & Michael Meier (Hrsg.), Was ist der Fall? Kasuistik und das Verstehen pädagogischen Handelns. Wiesbaden: Springer VS, 63–80. DOI: 10.1007/978-3-658-04340-7_410.1007/978-3-658-04340-7_4Suche in Google Scholar

Jenert, Tobias & Ingrid Scharlau. 2022. Wissenschaftsdidaktik als Verständigung über wissenschaftliches Handeln. Eine Auslegeordnung. In Gabi Reinmann & Rüdiger Rhein (Hrsg.), Wissenschaftsdidaktik I. Einführung. Bielefeld: transcript, 154–179. https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6097-5/wissenschaftsdidaktik-i/?number=978-3-8394-6097-9&c=313000000 (letzter Aufruf: 28.12.2024)Suche in Google Scholar

Jones, M. Gail & Glenda Carter. 2007. Science teacher attitudes and beliefs. In Sandra K. Abell & Norman G. Lederman (Hrsg.), Handbook of research on science education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1067–1104. Suche in Google Scholar

Kenneweg, Cornelia & Matthias Wiemer. 2022. In Gabi Reinmann & Rüdiger Rhein (Hrsg.). Wissenschaftsdidaktik I. Einführung. Bielefeld: transcript, 245–266. https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6097-5/wissenschaftsdidaktik-i/?number=978-3-8394-6097-9&c=313000000 (letzter Aufruf: 28.12.2024)Suche in Google Scholar

Kilian, Jörg. 2018. Didaktische Sprachkritik im Alltag des Deutschunterrichts. Bericht aus einer Videostudie zur professionellen Kompetenz von Deutschlehrkräften bei der Bewertung sprachlicher Leistungen. In heiEDUCATION Journal 1(2). 47–74. DOI: 10.17885/heiup.heied.2018.1–2.23826Suche in Google Scholar

Kern, Friederike & Björn Stövesand. 2018. Zur kooperativen Analysepraxis im Forschenden Lernen in der fachdidaktischen Lehramtsausbildung. In Tanya Tyagunova (Hrsg.), Studentische Praxis und universitäre Interaktionskultur. Berlin: Springer VS, 89–119.10.1007/978-3-658-21246-9_5Suche in Google Scholar

Klabunde, Ralf. 2018. Was will die Linguistik und wozu? In Stefanie Dippel, Ralf Klabunde & Wiltrud Mihatsch (Hrsg.), Linguistik. Eine Einführung (nicht nur) für Germanisten, Romanisten und Anglisten. Berlin: Springer, 1–21.10.1007/978-3-662-55589-7_1Suche in Google Scholar

Klein, Wolf Peter. 2021. Was denken linguistische Laien über die (deutsche) Grammatik? Beobachtungen und Interpretationen anhand des öffentlichen Sprachgebrauchs. In Toke Hoffmeister, Markus Hundt & Saskia Naths (Hrsg.), Laien, Wissen, Sprache. Theoretische, methodische und domänenspezifische Perspektiven. Berlin, New York: de Gruyter, 227–248. DOI: 10.1515/9783110731958-01010.1515/9783110731958-010Suche in Google Scholar

Knorr Cetina, Karin D. & Michael Mulkay (Hrsg.). 1983. Science observed: Perspectives on the Social Study of Science. London: Sage.Suche in Google Scholar

Koch, Peter & Wulf Oesterreicher. 1985. Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. In Romanistisches Jahrbuch 36. 15–43.10.1515/9783110244922.15Suche in Google Scholar

Kollmer, Imke, Hannes König & Thomas Wenzl. 2023. Wissenschaftsdidaktik aus empirisch-rekonstruktiver Perspektive. In Gabi Reinmann & Rüdiger Rhein (Hrsg.), Wissenschaftsdidaktik III. Perspektiven. Bielefeld: transcript, 79–98. https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/cb/9a/63/oa9783839462966.pdf (letzter Aufruf: 28.12.2024)10.1515/9783839462966-005Suche in Google Scholar

Kultusministerkonferenz. 2003. Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss. Beschluss vom 4.12.2003.https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04-BS-Deutsch-MS.pdf (letzter Aufruf: 28.12.2024)Suche in Google Scholar

Kultusministerkonferenz. 2004. Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Primarbereich. Beschluss vom 15.10.2004.https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-Deutsch-Primar.pdf (letzter Aufruf: 28.12.2024)Suche in Google Scholar

Kultusministerkonferenz. 2012. Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife. Beschluss vom 18.10.2012.https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Deutsch-Abi.pdf (letzter Aufruf: 28.12.2024)Suche in Google Scholar

Land, Ray. 2016. Toil and trouble. Threshold concepts as a pedagogy of uncertainty. In Ray Land, Jan H. F. Meyer & Michael T. Flanagan (Hrsg.), Threshold concepts in practice. Rotterdam: Sense Publishers, 11–24.10.1007/978-94-6300-512-8_2Suche in Google Scholar

Linell, Per. 1982. The written language bias in linguistics. Its nature, origins and transformations. London: Routledge.Suche in Google Scholar

Maitz, Péter & Monika Foldenauer. 2015. Sprachliche Ideologien im Schulbuch. In Jana Kiesendahl & Christine Ott (Hrsg.), Linguistik und Schulbuchforschung. Gegenstände – Methoden – Perspektiven. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 217–234.10.14220/9783737005159.217Suche in Google Scholar

Mehan, Hugh. 1979. Learning lessons. Social organization in the classroom. Cambridge (Mass.) & London: Harvard University Press. 10.4159/harvard.9780674420106Suche in Google Scholar

Meyer, Jan H.F. & Ray Land. 2006. Threshold concepts and troublesome knowledge. An introduction. In Jan H. F. Meyer & Ray Land (Hrsg.), Overcoming barriers to student understanding. Threshold concepts and troublesome knowledge. London, New York: Routledge, 3–18.Suche in Google Scholar

Meyer, Jan H.F. & Julie A. Timmermans. 2016. Integrated threshold concept knowledge. In Ray Land, Jan H. F. Meyer & Michael T. Flanagan (Hrsg.), Threshold concepts in practice. Rotterdam: Sense Publishers, 25–38.10.1007/978-94-6300-512-8_3Suche in Google Scholar

Morek, Miriam. 2023. ‚Diskurserwerbsförderliche Unterrichtsgespräche führen‘: Ein hochschuldidaktisches Konzept zur Aneignung einer professionellen Kernpraktik durch Gesprächsanalyse und -simulation. In Marta Garcìa Garcìa, Ann-Christin Leßmann, Julia Sacher, Julia & Jenny Winterscheid (Hrsg.), Gesprächsanalyse in der Lehrer*innenbildung [Sonderheft]. k:ON – Kölner Online-Journal für Lehrer*innenbildung 3(23). 112–138. DOI: 10.18716/ojs/kON/2023.s3.6Suche in Google Scholar

Mundwiler, Vera, Judith Kreuz, Stefan Hauser, Brigit Eriksson & Martin Luginbühl. 2017. Mündliches Argumentieren als kommunikative Praktik. Schulbuchübungen und empirische Befunde im Vergleich. In Stefan Hauser & Martin Luginbühl (Hrsg.), Gesprächskompetenz in schulischer Interaktion. Normative Ansprüche und kommunikative Praktiken. Bern: hep, 91–123.Suche in Google Scholar

Nell-Tuor, Nadine. 2014. Überzeugungen von Lehrpersonen zur Mündlichkeit – eine explorative Studie mittels Fragebogen, Interviews und Unterrichtsvideografie. Zürich: Universität Dissertation. DOI: 10.5167/uzh-108749Suche in Google Scholar

Paul, Ingwer. 1999. Praktische Sprachreflexion. Tübingen: Niemeyer.10.1515/9783110938425Suche in Google Scholar

Paul, Ingwer. 2003. Subjektive Sprachtheorien von Lehrenden und Lernenden. In Ursula Bredel, Hartmut Günther, Peter Klotz, Jakob Ossner, Gesa Siebert-Ott (Hrsg.), Didaktik der deutschen Sprache – ein Handbuch. Teilband 2. Paderborn: Schöningh, 650–657.Suche in Google Scholar

Paul, Ingwer. 2018. Lehrkunst. Wie aus Gesprächsteilnehmern Lehrer werden. Bielefeld: aisthesis.10.5771/9783849814113Suche in Google Scholar

Perkins, David. 2006. Constructivism and troublesome knowledge. In Jan F. H. Meyer & Ray Land (Hrsg.), Overcoming barriers to student understanding. Threshold concepts and troublesome knowledge. London, New York: Routledge, 33–47.Suche in Google Scholar

Pohl, Thorsten. 2020. Basiserkenntniskonzepte für den Kompetenzbereich Sprache und Sprachgebrauch untersuchen. In Ann Peyer & Benjamin Uhl (Hrsg.), Sprachreflexion – Handlungsfelder und Erwerbskonzepte. Berlin: Peter Lang, 33–56.Suche in Google Scholar

Reinmann, Gabi & Rüdiger Rhein. 2022. Einleitung. In Gabi Reinmann & Rüdiger Rhein (Hrsg.), Wissenschaftsdidaktik I. Einführung. Bielefeld: transcript, 9–20. https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6097-5/wissenschaftsdidaktik-i/?number=978-3-8394-6097-9&c=313000000 (letzter Aufruf: 28.12.2024)Suche in Google Scholar

Reinmann, Gabi & Rüdiger Rhein (Hrsg.). 2023. Wissenschaftsdidaktik II. Einzelne Disziplinen. Bielefeld: Transkript. https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/f3/99/57/oa9783839462959.pdf (letzter Aufruf: 28.12.2024)Suche in Google Scholar

Reinmann, Gabi & Frank Vohle. 2023. Wie Wissenschaftsdidaktik die Hochschuldidaktik verändern könnte. In Gabi Reinmann & Rüdiger Rhein (Hrsg.), Wissenschaftsdidaktik III. Perspektiven. Bielefeld: transcript, 253–276. https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/cb/9a/63/oa9783839462966.pdf (letzter Aufruf: 28.12.2024)10.1515/9783839462966-013Suche in Google Scholar

Reinmann, Gabi. 2022. Wissenschaftsdidaktik und ihre Verwandten im internationalen Diskurs zur Hochschulbildung. In Gabi Reinmann & Rüdiger Rhein (Hrsg.), Wissenschaftsdidaktik I. Einführung. Bielefeld: transcript, 267–285. https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6097-5/wissenschaftsdidaktik-i/?number=978-3-8394-6097-9&c=313000000 (letzter Aufruf: 28.12.2024)Suche in Google Scholar

Reymond, Rhonda L. 2022. Portals to Learning: Threshold Concepts in Art History Teaching and Learning. Art History Pedagogy & Practice, Vol 7, Iss. 1, Art. 4. https://academicworks.cuny.edu/ahpp/vol7/iss1/4 (letzter Aufruf: 26.03.2025)10.14713/ahpp.v7i1.2191Suche in Google Scholar

Rhein, Rüdiger. 2023. Hochschuldidaktik als Wissenschaft – eine analytische Explikation. In Rüdiger Rhein & Johannes Wildt (Hrsg.), Hochschuldidaktik als Wissenschaft. Disziplinäre, interdisziplinäre und transdisziplinäre Perspektiven. Bielefeld: transcript, 23–44.10.1515/9783839461808-003Suche in Google Scholar

Sacher, Julia & Marina Bonanati (2025). doing being normative – Sprechen über schulische Interaktionspraxis zwischen Normativität und Deskriptivität. ZISU – Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung 14. 97–113.10.3224/zisu.v14i1.07Suche in Google Scholar

Sacher, Julia, Björn Stövesand & Kristin Weiser-Zurmühlen (2021). Zwischen Schule und Studium – Wissenskommunikation in studentischen Kleingruppen angehender Lehrpersonen. Zeitschrift für Angewandte Linguistik 74. 93–121.10.1515/zfal-2021-2054Suche in Google Scholar

Sacher, Julia. 2019. Hochschuldidaktische Potenziale von Konversations- und Gesprächsanalyse im Kontext Forschenden Lernens in der Lehrer*innenbildung. In Friederike Kern & Björn Stövesand (Hrsg.), Professionalisierung im Fach: Rekonstruktion von Prozessen forschenden Lernens in der fachdidaktischen Lehramtsausbildung [Sonderheft]. HLZ – Herausforderung Lehrer*innenbildung 2(2). 1–19. DOI: 10.4119/hlz-2443Suche in Google Scholar

Sacher, Julia. 2022. „irgendwie so diese beginnwörter“. Transkriptbasiertes Üben im Modus der Sprachreflexion. In Jochen Heins, Katrin Kleinschmidt-Schinke, Dorothee Wieser & Esther Wiesner (Hrsg.), Üben. (Reihe Sprachlich-Literarisches Lernen und Deutschdidaktik), 269–298. DOI: 10.46586/SLLD.24810.46586/SLLD.248Suche in Google Scholar

Sacher, Julia. 2023. Paraphrasieren, Vergleichen, Ergründen, Ausschließen – Formen der Äußerungsinszenierung bei der Interpretation von Transkripten. In Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 24. 150–180. Suche in Google Scholar

Schweitzer, Julia & Martin Heinrich. 2023. Kohärenzprobleme einer Wissenschaftsdidaktik der Lehrer*innenbildung angesichts von Multiparadigmatik und professionsbezogenen Ausbildungsansprüchen. In Gabi Reinmann & Rüdiger Rhein (Hrsg.), Wissenschaftsdidaktik II. Einzelne Disziplinen. Bielefeld: transcript, 335–358. https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/02/fe/46/oa9783839462959ul8Fp9rYHybCU.pdf (letzter Aufruf: 28.12.2024)10.1515/9783839462959-015Suche in Google Scholar

Seedhouse, Paul. 2004. The interactional architecture of the language classroom: A conversation analysis perspective. Oxford/ Malden, MA: Blackwell.Suche in Google Scholar

Selting, Margret, Peter Auer, Dagmar Barth-Weingarten, Jörg Bergmann, Pia Bergmann, Karin Birkner, Elizabeth Couper-Kuhlen, Arnulf Deppermann, Peter Gilles, Susanne Günthner, Martin Hartung, Friederike Kern, Christine Mertzlufft, Miriam Morek, Frank Oberzaucher, Jörg Peters, Uta M. Quasthoff, Wilfried Schütte, Anja Stukenbrock, Susanne Uhmann. 2009. Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT 2). Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 10. 353–402.Suche in Google Scholar

Spitzmüller, Jürgen. 2005. Metasprachdiskurse. Einstellungen zu Anglizismen und ihre wissenschaftliche Rezeption. Berlin, Boston: de Gruyter. DOI: 10.1515/978311020198710.1515/9783110201987Suche in Google Scholar

Spitzmüller, Jürgen. 2021. His Master’s Voice. Die soziale Konstruktion des ‘Laien’ durch den ‘Experten’. In Toke Hoffmeister, Markus Hundt & Saskia Naths (Hrsg.), Laien, Wissen, Sprache. Theoretische, methodische und domänenspezifische Perspektiven. Berlin, New York: De Gruyter, 1–23. DOI: 10.1515/9783110731958-00110.1515/9783110731958-001Suche in Google Scholar

Stivers, Tanya. 2008. Stance, alignment, and affiliation during storytelling: When nodding is a token of affiliation. Research on Language and Social Interaction 41(1). 31–57. DOI: 10.1080/0835181070169112310.1080/08351810701691123Suche in Google Scholar

Stövesand, Björn & Friederike Kern. 2023. Der fachdidaktische Blick im Forschenden Lernen. Vorschlag für eine sprachdidaktisch inspirierte Ethnographie in der Lehramtsausbildung. In Die Materialwerkstatt DiMawe – Zeitschrift für Konzepte und Arbeitsmaterialien für Lehrer*innenbildung und Unterricht 5(4). 229–246. DOI: 10.11576/dimawe-6358Suche in Google Scholar

Stövesand, Björn. 2023. Professional Vision und Fallarbeit in der Lehramtsausbildung. Gesprächsanalytische Perspektiven auf das Forschende Lernen. Berlin: Frank & Timme.10.57088/978-3-7329-8973-7Suche in Google Scholar

Suárez-Guerrero, Cristóbal, Pablo Rivera-Vargas & Juliana Raffaghelli. 2024. EdTech myths: towards a critical digital education agenda. In Technology, Pedagogy and Education 32(5). 605–620. DOI: 10.1080/1475939X.2023.224033210.1080/1475939X.2023.2240332Suche in Google Scholar

Wardell, Susan & Ella Robinson. 2021. Threshold concepts in Social Anthropology: Literature and Pedagogical Applications in a Bridging Project. Teaching and Learning Anthropology Journal 4(2). 1–26. 10.5070/T30052058Suche in Google Scholar

© 2025 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von De Gruyter im Auftrag der Gesellschaft für Angewandte Linguistik

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Frontmatter

- The Politicization of Linguistic Representations of Age: On the Argumentative Relevance of Age in (Municipal) Political Citizen Participation Formats

- Die deutschsprachige Rechtsterminologie Belgiens

- Mensch versus Natur? Zum Mensch-Wald-Verhältnis in der wirtschaftlichen Waldnutzung

- Mündlichkeit als threshold concept – metasprachliche Hinweise auf eine wissenschafts-/fachdidaktische Herausforderung

- Language attitudes across adolescence and adulthood: Evaluative judgement trajectories and significant life events as critical inflection points

- Metaphernanalyse in der multimodalen Kommunikation

- Rezension

- Eisenberg, Benjamin. 2024. Begriffe für die Komik-Analyse. Terms for the Analysis of the Comic. Weilerswist-Metternich: von Hase & Koehler Verlag. 121 S., € 34,90, ISBN 978-3-7758-1431-7

- Gorter, Durk und Cenoz, Jasone. 2024. A Panorama of Linguistic Landscape Studies. Bristol: Multilingual Matters. 472 S., € 54,95 (paperback), €144.95 (hardback), €1.00 (epub), Open Access (pdf), ISBN 9781800417144, DOI https://doi.org/10.21832/GORTER7144

- Takada, Hiroyuki. 2024. Hitlers Reden 1919–1945. Eine sprachwissenschaftliche Analyse. Berlin: J. B. Metzler. 385 S., € 39,99, ISBN 978–3662678497.

- Ehrhardt, Claus & Eva Neuland. 2021. Sprachliche Höflichkeit (UTB Sprachwissenschaft, Germanistik 5541). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. 346 S., 32,90 €, ISBN: 9783825255411

- Matschke, Kristina. 2024. Animierte Rede. Eine interaktionslinguistische Studie zu ihren Funktionen im Geschichtsunterricht. Tübingen: Stauffenburg. 395 S., € 68,00, ISBN 978-3-95809-176-4

- Elsen, Hilke. 2023. Gender – Sprache – Stereotype. Geschlechtssensibilität in Alltag und Unterricht. 2., überarbeitete Auflage. Tübingen: Narr. 293 Seiten, € 27,90, ISBN: 978-3-8252-6180-1.

- Angebote zur Rezension

- Corrigendum

- Corrigendum zu: Mehrebenenannotation argumentativer Lerner*innentexte für die automatische Textauswertung

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Frontmatter

- The Politicization of Linguistic Representations of Age: On the Argumentative Relevance of Age in (Municipal) Political Citizen Participation Formats

- Die deutschsprachige Rechtsterminologie Belgiens

- Mensch versus Natur? Zum Mensch-Wald-Verhältnis in der wirtschaftlichen Waldnutzung

- Mündlichkeit als threshold concept – metasprachliche Hinweise auf eine wissenschafts-/fachdidaktische Herausforderung

- Language attitudes across adolescence and adulthood: Evaluative judgement trajectories and significant life events as critical inflection points

- Metaphernanalyse in der multimodalen Kommunikation

- Rezension

- Eisenberg, Benjamin. 2024. Begriffe für die Komik-Analyse. Terms for the Analysis of the Comic. Weilerswist-Metternich: von Hase & Koehler Verlag. 121 S., € 34,90, ISBN 978-3-7758-1431-7

- Gorter, Durk und Cenoz, Jasone. 2024. A Panorama of Linguistic Landscape Studies. Bristol: Multilingual Matters. 472 S., € 54,95 (paperback), €144.95 (hardback), €1.00 (epub), Open Access (pdf), ISBN 9781800417144, DOI https://doi.org/10.21832/GORTER7144

- Takada, Hiroyuki. 2024. Hitlers Reden 1919–1945. Eine sprachwissenschaftliche Analyse. Berlin: J. B. Metzler. 385 S., € 39,99, ISBN 978–3662678497.

- Ehrhardt, Claus & Eva Neuland. 2021. Sprachliche Höflichkeit (UTB Sprachwissenschaft, Germanistik 5541). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. 346 S., 32,90 €, ISBN: 9783825255411

- Matschke, Kristina. 2024. Animierte Rede. Eine interaktionslinguistische Studie zu ihren Funktionen im Geschichtsunterricht. Tübingen: Stauffenburg. 395 S., € 68,00, ISBN 978-3-95809-176-4

- Elsen, Hilke. 2023. Gender – Sprache – Stereotype. Geschlechtssensibilität in Alltag und Unterricht. 2., überarbeitete Auflage. Tübingen: Narr. 293 Seiten, € 27,90, ISBN: 978-3-8252-6180-1.

- Angebote zur Rezension

- Corrigendum

- Corrigendum zu: Mehrebenenannotation argumentativer Lerner*innentexte für die automatische Textauswertung