Abstract

Forests are the site and cause of many conflicts which exist mainly due to different concepts and functions of forests, different expectations of the stakeholders and associated attitudes. Society's growing demand for wood in itself is also problematic, as is the increasing demand to leave forests untouched to promote biodiversity and climate protection. Based on a small corpus of texts published by six German forestry offices on the subject of fully mechanised timber harvesting, this article analyses how forestry offices position themselves in relation to timber harvesting and which topoi they use to argue in favour of the use of the so-called harvester. The results show that, in their texts, forestry offices react to socially controversial issues rather than to forestry-related issues, among other things through the use of topoi, and thus enter into a dialogue with the public.

Einleitung

Der Wald und seine ökologische, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung sind in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Wälder sind Gegenstand verschiedener Auseinandersetzungen, zum Beispiel zwischen Naturschutzverbänden und Konzernen, Förstern und Jägern, der Stadtplanung, dem Straßenbau und Bürgerinitiativen. Diese sind auf unterschiedliche Konzepte und Funktionen von Wald, unterschiedliche Erwartungen der Akteur:innen und damit verbundene Einstellungen zurückführbar. Im Zentrum dieser Konflikte stehen Forstwirt:innen, deren Berufsbild sich in den letzten Jahren gewandelt hat: Es geht nicht mehr nur um Holzproduktion und Waldpflege, sondern zunehmend auch um Naturschutz, klimaverträglichen Waldumbau und Förderung von Biodiversität ebenso wie um den Ausbau der Wander- und Fahrradwege und um waldpädagogische Angebote für Jung und Alt. Vor allem die Klimaschutzfunktion des Waldes und Biodiversität müssen in waldbauliche Entscheidungen mit einbezogen werden, was die jeweiligen Förster:innen vor waldwirtschaftliche Herausforderungen stellt und sie – auch in Auseinandersetzung mit politischen Vorgaben und Forderungen von Naturschutzorganisationen und Bürgerinitiativen – um die ‚richtige‘ Lösung ringen lässt.

Im Nachgang der Verabschiedung des „Kunming-Montreal-Biodiversitätsrahmens“ (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework – GBF der Vereinten Nationen) im Dezember 2022 wurden für Deutschland umfassende Biodiversitätsziele formuliert. Das Bundesamt für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) hat in den Vorschlägen einer Nationalen „Strategie zur biologischen Vielfalt 2030“ (BMUV 2022: Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 2030 – Diskussionsvorschläge des BMUV) für den Wald mit Blick auf Biodiversität und Klima folgende Ziele festgelegt:

Es gilt biodiversitätsfördernde Maßnahmen zu ergreifen, die die Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der Wälder fördern und Naturschutzbelange in der regulären Forstwirtschaft auch über die ordnungsrechtlichen Vorgaben hinausgehend verankern. Insgesamt müssen dabei die vielfältigen Ökosystemleistungen des Waldes wieder in einem ausgewogeneren Verhältnis bereitstehen, wobei insbesondere die Biodiversitäts- und Klimaschutzleistung des Waldes zu stärken sind. (Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 2030 – Diskussionsvorschläge des BMUV, 2022, 36)

Die Reduktion schädlicher Einflussfaktoren auf Wälder, die natürliche Entwicklung und der Wiederaufbau geschädigter Waldflächen und der Waldumbau naturferner Forste zu naturnahen, artenreichen und klimaresilienten Wäldern mit standortheimischen Baumarten, müssen mit Nachdruck angegangen werden, damit Wälder dauerhaft als Hot Spots der biologischen Vielfalt und als Senken von Treibhausgasen zur Verfügung stehen. Das hierbei zu verfolgende Leitbild eines naturnahen Waldes wird ganz allgemein als widerstandsfähiger gegen die Anforderungen des Klimawandels angesehen, verbessert den Wasserhaushalt in der Landschaft und ist bezogen auf den Erhalt der Biodiversität ein besserer Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Der Schutz letzter verbliebener alter naturnaher Wälder ist ein wichtiges Element. (Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 2030 – Diskussionsvorschläge des BMUV, 2022, 36–37)

Eine vom Institut für sozialökologische Forschung (ISOE) durchgeführte Studie zeigt, dass der von der Politik in solchen Strategiepapieren geforderte Schutz von Biodiversität bei den Forstwirt:innen bereits einen hohen Wert hat und dass diese zur Umsetzung von Maßnahmen, die die Biodiversität steigern sollen, grundsätzlich bereit sind (vgl. Mehring et al. 2023, 27–28, 33–35, 38–39).

Vor diesem Hintergrund ist Fokus des Beitrags das Mensch-Natur-Verhältnis im Kontext von Forstwirtschaft und wirtschaftlicher Waldnutzung. Zum Holzeinschlag werden nicht nur die Kettensäge, sondern vor allem die Großerntemaschinen Harvester (zum Fällen, Entasten und Ablegen der Bäume) sowie der Forwarder (zum Abtransport der Stämme) eingesetzt. Diese stehen vor allem bei Naturschützer:innen wegen der Schädlichkeit für Boden und die Biodiversität in der Kritik. Die Frage ist nun, wie Landesforsten den Einsatz der umstrittenen Großerntemaschine Harvester gegenüber der kritischen Bevölkerung angesichts der potenziellen Schädlichkeit der Maschine begründen.

Ziel ist erstens eine genauere Beschreibung des Konflikts zwischen Maschinengebrauch im Wald im Kontext der wirtschaftlich-professionellen Waldnutzung (ökonomisch) und der für unser planetares Klima wichtigen Waldfunktionen bzw. Ökosystemdienstleistungen (ökologisch), die dem Maschineneinsatz laut Forschung widersprechen. Hierbei wird der Wald-, Biodiversitäts- und Klimafolgen-Diskurs in den Fokus gerückt. Zweitens wird davon ausgegangen, dass über die für die Legitimation herangezogenen Topoi das zugrundeliegende Mensch-Wald- (resp. Mensch-Natur-)Verhältnis rekonstruiert werden kann. Dies soll in einem weiteren Schritt geschehen, indem die Webseitentexte zum Thema Harvester von denjenigen Forstämtern analysiert werden, die flächenanteilig den größten Waldbestand in der Bundesrepublik Deutschland zu bewirtschaften haben: Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Saarland und Thüringen. In der Analyse wird zu eruieren sein, wie der Einsatz des Harvesters von Forstleuten begründet und wie mit Gegenargumenten umgegangen wird. Dass eine Begründung des Technikeinsatzes nötig ist, ergibt sich vor allem aus dem Konfliktfeld Naturschutz vs. Forstwirtschaft, insbesondere aufgrund der immer lauter werdenden Kritik seitens der Umweltschutzakteur:innen.[1]

Im Folgenden wird zunächst der Kontext erläutert, indem auf forstwissenschaftliche Herausforderungen zwischen Ökonomie- und Ökologieansprüchen eingegangen wird (Abschn. 2). Darauf folgt eine Darstellung von Korpus (Abschn. 3.1) und Methode (Abschn. 3.2). In der Ergebnisdarstellung werden Topoi und Argumente fokussiert, die im Diskurs zur Legitimation von vollmechanisierten Holzernteverfahren im Wald eingesetzt werden (Abschn. 4). Der Beitrag schließt mit einer Diskussion der Befunde und einem Fazit.

2 Der Rahmen: Forstwirtschaft zwischen Ökonomie- und Ökologieansprüchen

Der Wald wird aus politischer Perspektive vor allem als Leistungsträger und Dienstleister konzeptualisiert, der vielfältige Funktionen erfüllen soll (vgl. z. B. die Infografik der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, Projektträger des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH), https://mediathek.fnr.de/infografik-oekosystemleistungen.html, 23.06.2025). Diese Funktionen lassen sich entlang der drei Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales gliedern:

Verstanden als Ökosystemdienstleister, werden die CO2- und Wasser-Speicherfunktion des Waldes sowie der Wald als Lebensraum und Ort der Biodiversität betrachtet.

Dass der Wald den Rohstoff Holz liefert und daher im Forstsektor zur optimalen Bewirtschaftung als Datenkonglomerat vorliegt, wird in der Konzeption des Walds als ökonomischer Dienstleister gefasst.

Zudem werden die Sozialfunktionen des Waldes betont, nämlich der Wald als touristisches Ziel, als Ort der Erholung und Freizeit, als Gesundheitsressource und als ästhetisches Landschaftselement (vgl. Berr und Jenal 2022, von Detten und Mikoleit 2022).[2]

Im vorliegenden Beitrag liegt der Fokus auf dem ökonomischen Konzept von ‚Wald‘.[3] Die Funktionen des Walds für die Forstakteur:innen sind zuallererst wirtschaftliche, wobei die Ökosystemdienstleistungen und Sozialfunktionen nicht vollständig verdrängt, sondern nachgelagert mitberücksichtigt werden (https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/forstwirtschaft#wirtschaftliche-bedeutung-des-waldes). In den letzten Jahrzehnten ist aber der Wald durch das zunehmende Waldsterben verstärkt in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Der Wald leidet unter der Trockenheit und gleichzeitig ist der Rohstoff Holz immer mehr nachgefragt. Der Druck auf die Wälder hat paradoxerweise auch durch den Klimawandel zugenommen, beispielsweise weil Holz als nachwachsender Rohstoff mit seinen Vorteilen als natürlich und nachhaltig gegenüber anderen Materialien angepriesen oder weil mit der CO2-Speicherfunktion von Holz für die Verarbeitung im Bau und in Möbeln argumentiert wird (vgl. Ibisch et al. 2021; siehe auch die „Charta für Holz“, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) o.J.).

Da Förster:innen, wie in der Einleitung bereits angedeutet, forstwirtschaftliche Ziele und politische Vorgaben zu Klima- und Biodiversitätsschutz bei ihrer Arbeit beachten müssen, wird innerhalb der Forstwirtschaft um ‚richtige‘ Entscheidungen vor dem Hintergrund der verschiedenen Ziele (Holzertrag, Klimawandel, Biodiversität, Naturschutz[4]) und möglichen Strategien (Pflanzung heimischer vs. nicht-heimischer Baumarten, etc.) gerungen (vgl. von Detten 2020). Letzteres betrifft in hohem Maße die Entscheidung für oder gegen den Einsatz von Großerntemaschinen wie den Forwarder und den Harvester, denn der Technikeinsatz im Wald erscheint weder klimafreundlich noch boden- und biodiversitätserhaltend. Harvester sind vor allem bei der Ernte von Nadelbäumen zum Einsatz kommende „moderne, fahrende, computerunterstützte“[5] Maschinen, „die Bäume fällen, entasten, ablängen und die Sortimente am Gassenrand ablegen.“[6] Für diese vollmechanisierte Holzernte werden Rückegassen, also „breite Schneisen im Wald, auf denen Rückemaschinen, Harvester und Forwarder arbeiten und fahren können“,[7] angelegt. Diese dienen dazu, die Befahrung des Waldes auf die Gassen zu beschränken und damit den Waldboden zu schützen. Voraussetzung hierfür ist ein je nach Forstgebiet ausgearbeitetes Rückegassenkonzept, das die jeweiligen Spezifika des Gebiets und den Waldzustand berücksichtigt.

Dieser Einsatz von Maschinen und speziell des Harvesters ist umstritten, da er Vor- und Nachteile für Mensch und Natur hat, die nicht nur in der ökologischen Fachliteratur, sondern auch in der Forstwirtschaft und bei Naturschutzverbänden diskutiert werden. Forstwirtschaftlich gesehen, ist der Maschineneinsatz für den Menschen arbeitserleichternd. Der Erntevorgang wird sicherer, denn der Mensch hantiert nicht mehr mit Kettensägen und Äxten, sondern sitzt geschützt in der Maschinenkabine und steuert den Harvester bzw. bedient einen Computer. Dabei konfligieren politische Biodiversitäts- und ökologische Bodenschutzanforderungen mit modernen Holzernteverfahren, wobei hinzukommt, dass die politischen Forderungen eines ökologischen Waldbaus mit dem Arbeitsschutzrecht nicht vereinbar sind: Das klimaangepasste Waldmanagement

verlangt unter anderem eine Erhöhung der Rückegassenabstände auf 40 m und die Anreicherung der Bestände mit Totholz. Bei Kalamitäten sollen mindestens 10 % der Derbholzmasse stehen bleiben, und in gesunden Beständen sollen mindesten fünf Habitatbäume je Hektar belassen werden.[8]

Hieraus ergibt sich laut der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forste und Gartenbau (SVLFG) ein erhöhtes Unfallrisiko, vor allem deswegen, weil verstärkt mit der Motorsäge gefällt werden muss und das Gelände durch die Belassung der Totholzbestände im Wald unwegsamer wird. Das Arbeitsschutzrecht sieht aber zum Schutz der Gesundheit einen „universellen Technikvorrang“ (ebd.) vor, gerade dann, wenn „Forstgeräte und -maschinen umweltschonend eingesetzt werden“ (ebd.) können, was mit den Biodiversitätsbestimmungen konfligiert.

Ökologisch betrachtet, birgt der Harvester für die Natur einige Nachteile, wie verschiedene Studien belegen: Die schwere Maschine schädigt durch das hohe Eigengewicht den Waldboden grundlegend in seiner Struktur und damit der Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen und wieder abzugeben (vgl. Bartsch und Röhrig 2016, S. 241). Die Bodenbelüftung verändert sich (vgl. Schack-Kirchner und Hildebrand 1994), weswegen sich Keimungsvoraussetzungen und Zusammensetzung der Bodenlebewesen ändern und die Erosionsgefahr steigt (vgl. Bartsch und Röhrig 2016, S. 243). Eine Regeneration des Bodens findet selbst in Jahrzehnten nicht statt (vgl. Schack-Kirchner und Hildebrand 1994). Zudem weisen ökologische Studien nach, dass dort, wo die Großerntemaschine arbeitet, Schäden an umliegenden Bäumen auftreten, also Verletzungen der Rinde und Abbrechen von Ästen etc., die unumkehrbar sind und sich negativ auf das Überleben des Baums und aus ökonomischer Sicht negativ auf die Holzqualität und damit die Vermarktbarkeit auswirkt (vgl. z. B. Pausch 2002).[9]

Auf die genannten negativen Auswirkungen berufen sich auch Naturschutzorganisationen in ihrer Kritik am Harvester-Einsatz (z. B. NABU 2019; BUND 2021; Greenpeace 2021). Die drei Organisationen BUND, NABU und Greenpeace stellen den Bodenschutz ins Zentrum der Kritik, da Großerntemaschinen nachweislich den Waldboden irreparabel beschädigen (s. o.). Der BUND argumentiert, dass die vor allem an ökonomischen Interessen ausgerichtete Waldbewirtschaftung dafür sorge, dass die Biodiversität Schaden nehme, dass die Wegenetze und Rückegassen ebenso wie die Befahrung des Waldbodens schädlich seien und dass die Holzernte nicht nur im Winter bei gefrorenem Boden (was den Boden nicht so stark verdichte wie im weichen Zustand), sondern ganzjährig stattfinde. Warum eine Bodenverdichtung und das Einrichten von Wegenetzen schädlich ist, wird nicht begründet; ebenso fehlt die Darstellung von Alternativen (vgl. BUND-Korpus). Beim NABU fällt die Kritik am Harvester-Einsatz detaillierter aus: Es werden sowohl Gründe für die Notwendigkeit einer Bodenschonung angegeben (Verdichtung, Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt, Einschränkung des Baum- und Pilzwachstums, Verringerung der Wasserspeicherkapazität, höhere Gefahr für Erosion), als auch alternative Holzernteverfahren genannt: den Einsatz von Rückepferden, Seilzügen und leichteren Maschinen, wie z. B. Kettensägen. Statt der Einrichtung weiterer Rückegassen solle der Bestand geschont werden, damit das Kronendach nicht weiter geöffnet werde, was zusätzlich zu den Wegen zu einer Veränderung von Flora und Fauna führe und damit schädlich sei (vgl. NABU-Korpus). Greenpeace widmet sich dem Thema nur am Rande, stellt aber ebenfalls den Bodenschutz in den Mittelpunkt. Durch die Vermeidung des Harvester-Einsatzes schütze man das gesamte Ökosystem und nicht nur den Boden, der durch die Verdichtung unbewohnbar für Kleinstlebewesen und Pflanzen werde und seine Wasserspeicherkapazität verliere. Auch die Einrichtung von Forststraßen steht in der Kritik, da sie die Wälder zerschnitten (vgl. Greenpeace-Korpus).

3 Korpus und Methode

3.1 Korpus

Ziel des Beitrags ist, Topoi und Argumente zur Legitimation des Harvester-Einsatzes anhand eines Korpus zu identifizieren und zu beschreiben. Die Texte und die darin enthaltenen Formulierungen, in und mit denen die Forstämter den Harvester-Einsatz gegenüber der Öffentlichkeit begründen, eignen sich deswegen besonders zur Ableitung des zugrundeliegenden Verhältnisses zwischen Mensch und Natur, weil diese das Ergebnis von Abwägungen darstellen – und zwar Abwägungen der Optionen vor dem Hintergrund der Biodiversitäts- und Klimaschutzvorgaben in Verbindung mit den Zielen Ressourcenschutz (Holz), Arbeitsschutz und Bodenschutz.

Für das Korpus wurden Texte, die von Landesforstämtern veröffentlicht wurden, kompiliert. Die Wahl fiel auf Landesforstämter, weil diese den Wald bewirtschaften, und zwar nicht nur solche im Staatsbesitz, sondern auch Privatwälder. Dabei müssen sie Entscheidungen auf der Basis von forstwirtschaftlichen und politischen Kriterien treffen und in konkretes Handeln übersetzen. D. h. sie sind diejenigen, die unterschiedliche Bedarfe und Optionen bedenken müssen, die ihre Arbeiter:innen rausschicken und das Risiko tragen und dabei gleichzeitig im ständigen Austausch mit den Naturschutzorganisationen stehen, die Forderungen an die Waldbewirtschaftung stellen.

Das Korpus wurde erstellt, indem die Homepages der sieben deutschen Landesforsten mit den größten Waldflächen relativ zu ihrer Landesfläche (über Bundesdurchschnitt, der bei 29,8 % liegt; Stand September 2022[10], s. Tab. 1) mit den Suchwörtern „Harvester“, „Großerntemaschine“, „maschinelle Holzernte“ abgefragt (Abrufzeitraum Juni/Juli 2023) und die Treffertexte (Webseitentexte und PDFs) gespeichert wurden. Auf diese Weise konnten 24 Texte ermittelt werden, die unterschiedlich stark auf die einzelnen Forstämter verteilt sind. Bezogen auf die Textsorten ist das Korpus sehr heterogen: Es finden sich Veranstaltungs-/Schulungshinweise, Leitfäden, Veranstaltungsberichte, kurze Informationstexte, Glossare und längere Infobroschüren. Das bedeutet, dass die Argumentation zum Harvester in unterschiedliche Zusammenhänge eingebettet ist, was ein breites Spektrum an Topoi erwarten lässt. Zudem sind die Texte zum Teil an Fachleute gerichtet (Schulungshinweise, Leitfäden), zum Großteil aber auch an interessierte Bürgerinnen und Bürger, so dass unterschiedliche Grade an Explizitheit und Differenziertheit vorausgesetzt werden können. Der Textumfang liegt zwischen einer halben und drei Seiten, ist aber tendenziell sehr kurz, im Schnitt ungefähr eine Seite. Daher ist das Textkorpus trotz seiner regionalen, funktionalen und zielgruppenbezogenen breiten Streuung relativ übersichtlich und eignet sich sehr gut für eine erste qualitative Analyse der zentralen Konflikt- und Argumentationslinien.

Übersicht über die Forstämter, die Waldflächen und die Anzahl der Texte.[11]

| Bundesland | Anteil Waldfläche | Anzahl der Texte |

| Rheinland-Pfalz | 40,7 % | 3 |

| Hessen | 39,9 % | 6 |

| Baden-Württemberg | 37,8 % | 4 |

| Bayern | 35,3 % | 7 |

| Brandenburg | 34,9 % | 2 |

| Saarland | 34 % | 2 |

| 24 |

3.2 Methode: Textlinguistische Argumentations- und Topoi-Analyse

Die im Korpus enthaltenen Texte werden mit Blick auf Argumente und Topoi analysiert. Ziel ist es, anhand einer textlinguistischen Argumentationsanalyse dominierende Topoi in der Außendarstellung des Harvester-Einsatzes von Forstämtern zu identifizieren, um aus diesen die Einstellungen der Forstämter und zugrundeliegende Denkmuster in Bezug auf Mensch-Wald-Verhältnisse zu rekonstruieren (Wengeler 2003).

Argumentation ist in der Linguistik mehrfach als komplexes Sprachhandlungsmuster aufgefasst worden, wobei sich bei der konkreten Modellierung sowie der Terminologie deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Forschungsarbeiten zeigen. Als grundlegend kann der Ansatz von Klein (1981) aufgefasst werden, nach dem das Sprachhandlungsmuster Argumentation funktional dadurch bestimmt ist, aus einzelnen Aussagen ein Argument zu (re)konstruieren. Unter ‚Argument‘ lässt sich zunächst eine Aussagenstruktur begreifen, bei der es darum geht, einen Standpunkt, der innerhalb eines Kollektivs strittig ist, durch den Anschluss an im Kollektiv gültige Annahmen in den Status kollektiver Geltung zu überführen (vgl. Klein 1981, S. 226–229). Für eine solche Aussagenstruktur lässt sich – trotz einiger zum Teil berechtigter Kritik (z. B. Römer 2017) – nach wie vor das Modell von Toulmin (2003 [1958]) als grundlegend ansehen. Eine Schlüsselrolle in der Aussagenstruktur eines Arguments spielen dabei die Schlussregeln (sog. warrants). Diese Schlussregeln beruhen auf kollektiv geteilten Wissens- und Werteannahmen – sogenannten Topoi – die eine ‚offene‘ Struktur aufweisen, welche durch konkrete ‚Beispiele‘ gefüllt bzw. besetzt werden können (vgl. bspw. Eggs 1996, S. 625; Kienpointner 2017, S. 191; Simon 2022, S. 150).

Der zunächst linguistisch unpräzise Begriff des Arguments als Aussagenstruktur kann aus einer sprachwissenschaftlich-analytischen Perspektive auf semantische Relationen zwischen Sachverhaltsdarstellungen durch (Teil-)Satzbedeutungen (sog. Propositionen) bezogen werden. Für die linguistische Analyse stellt sich somit die Frage, wie sich entsprechende semantische Strukturen (Argumente) bspw. aus dem Wortlaut eines Textes rekonstruieren lassen. Die linguistische Argumentationsanalyse hat sich dazu mit einer Fülle von „potenzielle[n]Argumentationsindikatoren“ (vgl. Schröter 2021, S. 24) auseinandergesetzt. Lexikalisch können solche semantischen Relationen von Propositionen bspw. durch die Verwendung bestimmter Konnektoren indiziert werden, wie bspw. sog. kausale Konnektoren (weil, deshalb, also usw.). Auf Textebene können semantische Relationen aber auch durch die syntagmatische Reihung von Sätzen im Textganzen indiziert (und rekonstruiert) werden. Zentral für die Indizierung und v. a. die (analytische) Rekonstruktion von relevanten semantischen Relationen sind – naheliegenderweise – Autosemantika, insbesondere solche mit „deontischer Bedeutung“. Ein illustratives Beispiel hierfür stellen bestimmte attributive Adjektive (ADJAs) dar, wie bspw. das ADJA gefährlich – es gehört zu unserem kulturellen Wissen um die Bedeutung von gefährlich, dass als gefährlich bezeichnete Sachverhalte von Menschen im Allgemeinen gemieden werden sollten. Innerhalb einer Nominalphrase kann die Verwendung des ADJAs gefährlich als Indizierung einer Proposition ‚N ist/sind gefährlich‘ gedeutet werden. Kraft des deontischen Bedeutungspotentials des verwendeten ADJAs – lassen sich hieraus argumentationsrelevante semantische Relationen in einem Text ableiten.

In einer solchen textsemantischen Analyse lassen sich demnach ausgehend vom Wortlaut Argumente als semantische Strukturen rekonstruieren. Für die vorliegende Arbeit liegt der Fokus dabei auf der Herausarbeitung der meist im Wortlaut unexplizierten Schlussregeln, da diese als Formalisierungen von Topoi betrachtet werden können, womit sich Schlussfolgerungen über das in einer Debatte/einem Diskurs operationalisierbare kollektive Wissens- und Wertesystem ableiten lassen (s. o.). Eine argumentationsanalytische Untersuchung von Topoi im Harvester-Diskurs kann somit Einsichten in die kollektiven Wissens- und Wertesysteme liefern, die die Rahmenbedingungen der diskursiven Aushandlung des Mensch-Natur-Verhältnisses darstellen.

4 Mensch-Natur-Verhältnisse: Topoi und Argumente zur Legitimation des Harvester-Einsatzes

Die vollmechanisierten Holzernte wird von den betrachteten Forstämtern befürwortet, sofern diese im gegebenen Gelände technisch möglich und sinnvoll ist. Bei der Begründung des Einsatzes ziehen Forstämter unterschiedliche Topoi und Argumente heran. Die Topoi erscheinen als Reaktionen auf Kritik aus dem Naturschutz- und politischen Sektor, nicht aber als Reaktionen auf forstwirtschaftlich strittige Fragen. Die Topoi verweisen also auf außerhalb der Forstwirtschaft Strittiges, denn innerhalb der Forstwirtschaft ist der Einsatz des Harvesters etabliert: Grundlegendes Ziel der Forstwirtschaft ist die Optimierung der Forstarbeit für Mensch und Natur. Dabei zeigt sich, dass es nicht um einen epistemisch geführten, sondern um einen normativen Diskurs handelt: Es stellt sich nicht die Frage nach dem ‚besseren‘ Wissen, sondern die Frage nach den Werten, die bei der Waldbewirtschaftung eine Rolle spielen: Hat Biodiversitätsschutz, also die Natur, oder der Mensch Vorrang bei den Entscheidungen? Dabei liegt eine gemeinsame Wissensbasis vor und die Entscheidungen der Forstwirtschaft erfolgen in den Korpustexten immer zugunsten des Menschen; legitimiert wird die Entscheidung aber sowohl mit Pro-Mensch als auch mit Pro-Natur-Topoi. Das zeigt sich besonders deutlich an den Forstämtern HessenForst und Bayerischer Staatsforst: Während ersteres den Arbeitsschutz und damit den Menschen ins Zentrum der Argumentation stellt, ist es bei zweiterem der Naturschutz. Bei HessenForst sollen vorrangig Personenschäden vermieden werden, was den Einsatz des Harvesters rechtfertigt:

Dort wo es technisch möglich ist, führen wir notwendige Holzerntemaßnahmen durch spezielle Forstmaschinen aus. So setzten wir zur gefährlichen Windwurfaufarbeitung überwiegend Harvester ein. Dies minimiert das Unfall- und Verletzungsrisiko für das Forstpersonal deutlich. Weiterhin nutzen wir Forstschlepper mit Seilwinden, um unser Personal bei gefährlichen Arbeiten abzusichern. (HessenForst 2021: 56)

Die Minimierung des Verletzungsrisikos bei Waldarbeiten überwiegt gegenüber der schonenden Entnahme von Bäumen (die durchaus möglich ist). HessenForst setzt sich den Arbeitsschutz zum Ziel und stimmt damit mit dem Arbeitsschutzgesetz/der Sozialversicherung überein (siehe Kap. 2.3). Gleichzeitig distanziert sich das Forstamt von den politischen Vorgaben zur Biodiversität, da diese dem Arbeitsschutzgesetz widersprechen.

Ganz anders geartet ist die Legitimation des Harvester-Einsatzes beim Bayerischen Staatsforst. Dieser legitimiert den Einsatz der Großerntemaschine mit den Vorteilen für die Natur, die sich durch die Technik gegenüber der Arbeit von Menschen ergeben:

Harvester ermöglichen eine besonders vegetationsschonende Einzelbaumentnahme, weil sie den Stamm nicht einfach auf Jungpflanzen und Bodenbewuchs krachen lassen, sondern aus dem Bestand heben und erst auf der eigens angelegten Rückegasse ablegen. (Bayerischer Staatsforst 2006: 11)

Auch hier werden die Vorteile des Harvester betont, der die umliegenden Jungbäume vor schwer kontrollierbaren menschlichen Missgeschicken („krachen“) schützt. Weiterhin nähmen Harvester den Menschen harte und gefährliche Arbeit ab (statt Gebrauch der Motorsäge).

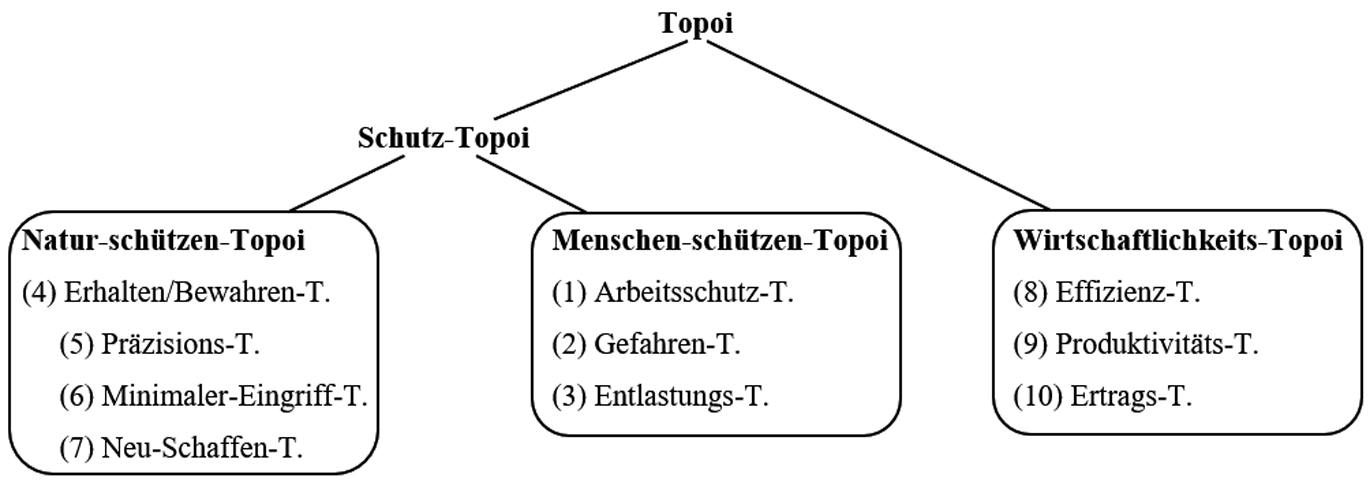

In vielen Texten wird die wichtige Rolle des Menschen für den Erhalt des Waldes betont, teilweise werden Maßnahmen mit Verweis auf die positiven Auswirkungen auf die Pflanzen und Tiere im Wald begründet. Dies findet aber oft gepaart oder im Wechsel mit der Fokussierung auf Vorteile für den Menschen statt, was sich auch in den Topoi niederschlägt, denn bei der Analyse der Texte fallen zwei dominante Haupttopoi ins Auge: Schutz-Topoi und Wirtschaftlichkeits-Topoi, denen jeweils Subtopoi zugeordnet werden können. Hierbei müssen die Topoi getrennt werden nach Schutz-Topoi, die sich auf den Menschen beziehen, und Schutz-Topoi, die sich auf die Natur beziehen. Es lässt sich demnach folgende Topik rekonstruieren:

Anhand des Textkorpus ermittelte Topik des Harvester-Diskursausschnitts.

Es fällt auf, dass in den Texten entweder (a) oder (b) gilt:

Dass der Mensch schützenswert ist, ist unstrittig. Das macht die strittige Aussage „der Harvester muss zur Ernte eingesetzt werden“ überzeugend.

Dass die Natur schützenswert ist, ist unstrittig. Das macht die strittige Aussage „der Harvester muss zur Ernte eingesetzt werden“ überzeugend.

Es wird entweder der eine oder der andere Topos für den Harvester-Einsatz angeführt. Dies lässt die Deutung zu, dass offenbar der Mensch nicht als Teil der Natur betrachtet wird oder zumindest bei der Entscheidung für oder gegen den Maschineneinsatz im Zentrum der Abwägungen steht. In allen analysierten Texten hat der Mensch Vorrang vor der Natur: Um den Menschen zu schützen, wird auch mal zum Nachteil der Natur gehandelt, niemals aber andersherum. Dieses Vorgehen wird jeweils durch das Aufzeigen von als schlechter bewerteten Alternativen gerechtfertigt, nämlich den Verletzungen und Todesfällen von Waldarbeiter:innen.

Die genannten Topoi sollen nun an Beispielen belegt und diskutiert werden.

Der (1) Arbeitsschutz-Topos ist eine Spezifizierung des (2) Topos der Gefahr. Für ersteren lässt sich die folgende Schlussregel formulieren: Wenn die Arbeit im Wald gefährlich wird, sollte immer die für die Arbeitenden sicherste Methode gewählt werden.

(i) Die Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre hat nicht nur viele Fichten absterben lassen, sondern auch zu einer starken Schädigung der Laubbäume geführt. Die Buche ist als feuchtigkeitsliebende Baumart besonders betroffen. Deutlich geschwächte oder bereits abgestorbene Bäume stellen eine Gefahr dar und sollen zur Sicherheit der Waldbesucher entfernt werden. Eine Fällung durch Forstwirte mit Motorsäge ist bei absterbenden Bäumen gefährlich. Das Forstamt setzt deshalb einen Harvester ein, um derartige Situationen zu vermeiden. (HessenForst o.J.b: o. S.)

Ziel des Harvester-Einsatzes ist es, das Risiko von Unfällen oder Verletzungen des Menschen zu minimieren, zumal, dies deuten die Beispielauszüge an, die Gefahren im Wald durch die Auswirkungen des Klimawandels gestiegen sind. Dieser Topos der Arbeitssicherheit steht im Einklang mit dem bereits erwähnten Arbeitsschutzrecht der Beschäftigten im Wald, der einen „universellen Technikvorrang“ vorsieht, vor allem dann, wenn „Forstgeräte und -maschinen umweltschonend eingesetzt werden“[12] können.

Zusätzlich findet sich, eng an den Arbeitsschutz-Topos geknüpft, der (3) Entlastungs-Topos:

(ii) Die körperlich schwere Handarbeit bei der Holzernte wird seit Ende der achtziger Jahre zum Teil durch den Einsatz von Vollernter-Maschinen, sogenannten Harvestern, übernommen. Computer unterstützen den Betrieb der Maschine, das Fällen, Entasten und Einschneiden der Bäume sowie das Vermessen des Rohholzes. (Landesforsten Rheinland-Pfalz o.J.a: o. S.)

Die Schlussregel lautet: Wenn der Mensch durch bestimmte Methoden von körperlich schwer belastenden Arbeiten entlastet werden kann, sollten diese Methoden eingesetzt werden. In Beispiel (ii) wird betont, dass die Holzernte durch eine „körperlich schwere Handarbeit“ geprägt ist, die dem Menschen durch den Einsatz des Harvesters vollumfänglich abgenommen werden kann. Dadurch wird der Mensch entlastet, die körperlich schwere Arbeit wird durch leichtere Arbeiten wie das Bedienen der Maschine und des Computers ersetzt (zum Topos des Ersetzens siehe unten).

Die Arbeitsschutz-, Gefahr und Entlastungs-Topoi fokussieren den Menschen (v. a. den/die Waldarbeiter:in) und rücken ihn in den Mittelpunkt des Holzernte-Prozesses. Dagegen stellen die folgenden drei Topoi die Natur in den Mittelpunkt der Argumentation. Nicht nur soll ganz allgemein der Wald geschützt, sondern es sollen auch während des Erntevorgangs die umliegende Flora sowie der Boden erhalten werden. Hierin zeigt sich der (4) Erhalten- und Bewahren-Topos, der sich auf Pflanzen (iii und iv) und den Waldboden (v) bezieht:

(iii) Harvester ermöglichen eine besonders vegetationsschonende Einzelbaumentnahme, weil sie den Stamm nicht einfach auf Jungpflanzen und Bodenbewuchs krachen lassen, sondern aus dem Bestand heben und erst auf der eigens angelegten Rückegasse ablegen. (Bayerische Staatsforsten 2006: 11)

(iv) Auf den ersten Blick mag es widersprüchlich anmuten, aber moderne Harvester schonen nicht nur den sensiblen Waldboden, sondern auch die Bestände. Sie können selbst schwere Stämme sicher heben und aus dem Bestand bringen, ohne andere Bäume zu schädigen. Das ist vor allem in Naturverjüngungsflächen wichtig, wo die nächste Waldgeneration heranwächst. Die maschinelle Ernte kann also schonender sein als das traditionelle Holzfällen per Hand. (Bayerische Staatsforsten, o.J.a: o. S.)

Das Argument, das in beiden Ausschnitten vorgebracht wird, ist, dass der Harvester schonender arbeitet, als es Menschen möglich ist. Die Schlussregel ist formulierbar als Wenn es mehrere Möglichkeiten bei der Waldarbeit gibt, sollte diejenige eingesetzt werden, die die Umwelt am besten erhält bzw. bewahrt. Zusätzlich gestützt wird diese Schlussregel vom (5) Präzisions-Topos. Dem Menschen wird Fehlerhaftigkeit beim Arbeiten unterstellt, da sie Stämme auch mal unkontrolliert „auf Jungpflanzen und Bodenbewuchs krachen lassen“ könnten und auch der „sensible“ Boden durch das Abweichen von Wegen stärker in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Dagegen wird der Maschine Präzision, Kontrollierbarkeit und schonenderes Arbeiten zugeschrieben (vgl. zu dieser argumentativen Konzeptualisierung von Technologie in Umweltdiskursen auch Simon 2023, S. 299–301). Der Texteinstieg mit „Auf den ersten Blick mag es widersprüchlich anmuten, aber“ verweist zum einen auf die Strittigkeit des Harvester-Einsatzes und damit auf den ökologischen sowie den Naturschutzdiskurs, zum anderen auch auf einen nicht ausreichenden Wissensstand der Leser:innen; zudem entkräftet er bereits ein zentrales Argument der ökologischen Forschung und von Naturschützer:innen, nämlich dass der Boden durch die Befahrung geschädigt wird. Damit wird bereits der sensible Waldboden thematisiert. Da dieser schützenswert ist, werden für die Holzernte Rückegassen angelegt, sodass das Befahren und die damit einhergehende Schädigung nur einen kleinen Teil des Waldbodens betrifft. Dieser (5) Minimaler-Eingriff-Topos mit der Schlussregel Wenn bei der Auswahl der Waldarbeitsmethoden eine weniger in die Natur eingreift als die anderen, dann ist diese Methode vorzuziehen findet sich in verschiedenen Texten des Korpus (vgl. beispielsweise schon Ausschnitt (iv)):

(v) „Wir setzen beim Thema Bodenschutz auf ein umfassendes Rückegassenkonzept“, erklärt Max Reger. Als Rückegassen bezeichnet man Wege, die nur von speziellen Forstmaschinen befahren werden können – und von denen sie nicht abweichen dürfen. 90 % der Waldbodenfläche sind im Staatswald so vor Befahrung komplett geschützt. Dass der Boden aber auf den Rückegassen in Mitleidenschaft gezogen wird, dessen ist sich Max Reger durchaus bewusst. „Mit Rückegassenabständen von in der Regel 40 Meter, konzentrieren wir die maschinelle Belastung der Waldböden bewusst auf maximal 10 % der Waldfläche“ erläutert der Vorstandsvorsitzende und hebt zeitgleich den Einsatz von besonders pfleglicher Technik auf den befahrenen Rückegassen hervor. Auch wenn manche Waldbesuchende sich in der Holzerntesaison an frisch befahrenen Rückegassen stören, sind sie doch unentbehrlich für den Schutz unserer Wälder. (Forstamt Baden-Württemberg 2022 a: o. S.)

Durch das Einrichten von sorgfältig geplanten Rückegassen würden nur 10 % (in anderen Texten 15 %) des Waldbodens befahren, wobei sich die Großerntemaschinen auch nur auf diesen Wegen bewegen dürften. Dadurch würden 90 % (resp. 85 %) des Waldbodens vor Befahrung/Betretung geschützt. Der Einsatz des Harvesters in Kombination mit dem Rückegassenkonzept schone also im Gegensatz zur Ernte per Motorsäge den Waldboden. Die NGOs wiederum kritisieren die Rückegassen, weil sie den Wald zerschnitten und den Boden zerstörten und die dadurch entstehende Kronenverlichtung zur Veränderung von Flora und Fauna führe (z. B. Greenpeace 2021, https://www.greenpeace.de/biodiversitaet/waelder/waelder-deutschland/folgen-forstwirtschaft, 23.06.2025). Der minimale Eingriff führe also dennoch zu großen Einschnitten und Veränderungen und wird als Gegenargument in den Diskurs eingebracht.

Ein Sonderfall des Natur-schützen-Topos ist der (5) Topos des Neuschaffens. Als Folge der Befahrung von Rückegassen füllten sich bei Regen die tiefen Reifenspuren des Harvesters mit Wasser, wodurch ein neues Habitat entstehe, z. B. für Gelbbauchunken:

(vi) Innerhalb kürzester Zeit erobert sich die Natur die Rückegassen zurück. So findet zum Beispiel die seltene Gelbbauchunke in den vorübergehend entstehenden Tümpeln der Fahrspuren einen wichtigen Lebensraum. Ohne diese Kleinstbiotope könnten die Amphibien vielerorts nicht überleben. (Forstamt Baden-Württemberg 2022 c: o. S.)

Die Handlungsfolge, dass durch menschliches Eingreifen neue Biotope entstehen, wird mit ihren negativen Aspekten (Zerstörung des Waldbodens) in Kauf genommen, wobei die Besiedelung der Mulden mit neuen Arten als Vorteil gerne genannt, aber nicht gezielt als Argument für den Harvester in den Diskurs eingebracht wird. Dieser Topos ist ein Sonderfall, da das Befahren der Rückegassen mit dem Harvester nicht geschieht, um absichtsvoll Mulden zu erzeugen, die später besiedelt werden können.

Im Kontrast zu den Schutz-Topoi stehen die Wirtschaftlichkeits-Topoi, die in den Texten zur Legitimation des Harvester-Einsatzes herangezogen werden. Wirtschaftlichkeit gilt in unserer kapitalistisch orientierten Gesellschaft als positiv und macht in der Diskussion um den Harvester die strittige Aussage „der Harvester muss zur Ernte eingesetzt werden“ überzeugend. Prägend für die analysierten Texte sind der Effizienz- und der Produktivitäts-Topos. Folgender Textausschnitt präsentiert den (6) Effizienz-Topos mit der Schlussregel Wenn mehrere Methoden zur Verfügung stehen, sollte die effizienteste gewählt werden in knapper Form:

(vii) Dazu kommt, dass Harvester sehr effizient arbeiten, sie haben ein Vielfaches der Leistungsfähigkeit eines Waldarbeiters. (Bayerische Staatsforsten, o.J.a: o. S.; Herv. im Orig.)

Die Großerntemaschine arbeite nicht nur effizienter, sondern sie sei auch viel leistungsfähiger als ein Mensch. Dabei geht es jetzt nicht um das Ziel, den Menschen zu schützen oder zu entlasten, sondern das Argument basiert allein auf Effizienzrechnungen.

Ganz im Sinne der Wirtschaftlichkeit wird in den Texten auch mit Hilfe des (7) Produktivitäts-Topos argumentiert. Als Schlussregel kann hier formuliert werden: Wenn mehrere Methoden zur Verfügung stehen, sollte diejenigen mit größten Produktivität gewählt werden.

(viii) Stetig steigende Lohnkosten bei stagnierenden Holzpreisen zwingen zu Produktivitätssteigerungen. (Landesforsten Rheinland-Pfalz o.J.a: o. S.)

(ix) Klaus Schätzle, Vorsitzender der Forstunternehmer im Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V.: Für eine mechanisierte Holzernte sprechen die neben der hohen Produktivität auch verschiedene Aspekte der Arbeitssicherheit. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist eine leistungsfähige Forstwirtschaft ohne den Einsatz von Spezialmaschinen nicht denkbar. (Forstamt Baden-Württemberg 2022 a: o. S.)

Textausschnitt (viii) verweist auf die Notwendigkeit der Produktivitätsmaximierung, um die Löhne der Waldarbeitenden zu garantieren. Die wirtschaftliche Entwicklung mache eine Produktivitätssteigerung erforderlich, was hier den Maschineneinsatz legitimiert: Dieser ist im Vergleich zur Holzernte durch den Menschen kostengünstiger, da so mehr Bäume in derselben Zeit gefällt und verarbeitet werden können. In Ausschnitt (ix) wird zusätzlich zum Topos der Produktivität der Arbeitsschutz-Topos herangezogen, um die maschinelle Holzernte zu begründen. Auch hier ist die wirtschaftliche Entwicklung Grund für den Einsatz der Maschine: Zu wenig ausgebildetes Personal müsse durch Maschineneinsatz ausgeglichen werden.

Im Zusammenhang mit Effizienz und Produktivität wird oftmals auch der wirtschaftliche Ertrag durch den Holzverkauf thematisiert. Der in den Texten verwendete (8) Ertrags-Topos ist ebenfalls den Wirtschaftlichkeits-Topoi zuzuordnen:

(x) Sicherheitskleidung, Helm und gründliche Ausbildung an der Säge sind Pflicht; trotzdem ist die Arbeit gefährlich, Umsicht ist deshalb vonnöten. Vor allem aber Wissen und Erfahrung: Die Bäume müssen so fallen, dass sie möglichst keinen Schaden anrichten. Ein falsch gesetzter Schnitt kann auch die Qualität eines Stammes mindern. (Bayerische Staatsforsten o.J.b: o. S.)

Im Textausschnitt wird deutlich, dass es nicht nur um den Schutz des Menschen (darauf verweist der erste Satz), sondern vor allem auch um den Schutz der gefällten Stämme geht. Nur unbeschädigte Stämme könnten ohne Verluste vermarktet werden; die Ernte müsse also ohne Schädigungen verlaufen und hierzu sei gut ausgebildetes Fachpersonal nötig.

Betrachtet man die unterschiedlichen Texte, finden sich einige Realisierungen des (9) Topos des Ersetzens. Dieser hat sich seit dem 16. Jahrhundert etabliert:

Die Vorstellung, den Menschen technisch zu ersetzen, entstand mithin im Kontext frühkapitalistischer Denkweisen seit dem 16. Jahrhundert und etablierte sich schließlich als Selbstverständlichkeit seit der Industrialisierung, insbesondere aber seit dem 19. Jahrhundert. Erst im Kontext einer produktivitätsorientierten Wirtschaftsform, in der Nützlichkeitsdenken, eine Orientierung an Perfektion, Effizienz, Beschleunigung, Steigerung und Gewinn zu leitenden Normen wurden, formierte sich die Idee der technischen Ersetzung zu einem wirkmächtigen Konzept. (Heßler 2020: 266)

Generell unterliegt der Topos des Ersetzens, so könnte man meinen, allen Texten, in denen der Harvester-Einsatz befürwortet wird. Dass der Mensch durch eine Maschine ersetzt wird, wie es im Topos angelegt ist, wird aber nirgends manifest. Der Topos wird dadurch aufgelöst, dass durch den Einsatz des Harvesters die Menschen eben gerade nicht ersetzt, sondern besser geschützt werden, dass dies aber eine besondere Qualifikation zur Bedienung der Maschine/des Computers voraussetze. Auch bliebe dann mehr Zeit für andere Arbeiten, wie z. B. Aufforstung und Waldpflege. Was dagegen sehr wohl in den herausgearbeiteten Topoi zutage tritt, ist die Übernahme menschlicher Arbeiten durch Maschinen (vgl. Heßler 2020: 265).

5 Diskussion und Fazit

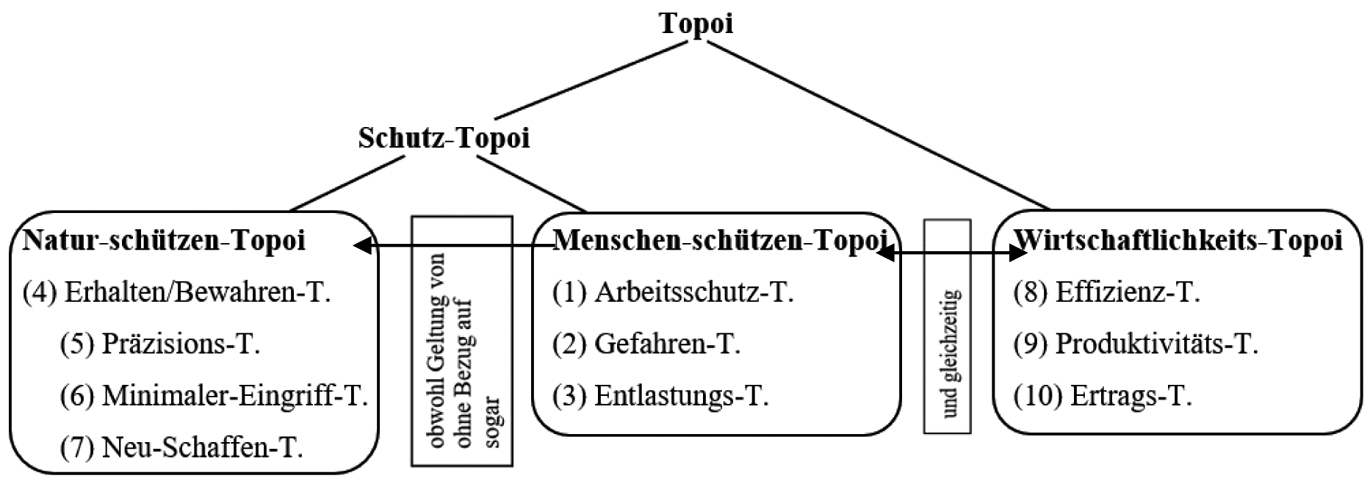

So umstritten der Einsatz von Großerntemaschinen im Wald ist (und das nicht nur aus Sicht der Naturschutzverbände, sondern auch innerhalb der Ökologie), so unumgänglich erscheint er in den Texten sowohl zum Schutz der Menschen während der Waldarbeit als auch zum Schutz des Bodens und der Pflanzen. Die maschinelle Holzernte erleichtert den Waldarbeiter:innen die Arbeit im Wald, bestimmte Tätigkeiten werden von Maschinen übernommen. Dem Menschen kommt dabei die Aufgabe zu, die Tätigkeiten der Maschine genau zu planen, zu steuern und zu kontrollieren – dafür ist er selbst nicht mehr größeren Gefahren ausgesetzt. Bei der Legitimation des Harvester-Einsatzes spielen vor allem drei (Dach-)Topoi eine Rolle, die in einer bestimmten Beziehung zueinanderstehen und die jeweils von spezifischeren Topoi gestützt werden (vgl. Abb. 2). In den Korpus-Texten stehen die Mensch-schützen- den Natur-schützen-Topoi gegenüber und werden nicht aufeinander bezogen: Entweder wird im Sinne des Arbeitsschutzes argumentiert, oder aber zugunsten des Schutzes von umliegenden Pflanzen und des Bodens. In einem interpretativen Schritt lassen sich die Relationen zwischen den Topoi aber wie folgt beschreiben: Menschen-schützen-Topoi gelten bzw. werden herangezogen, (a) obwohl Natur-schutz-Topoi ebenso gelten, (b) ohne Bezug auf die Naturschutz-Topoi, (c) und zusätzlich wird Naturschutz betrieben. Die Mensch-schützen- und Wirtschaftlichkeits-Topoi werden in Kombination miteinander verwendet, da ihnen eine gemeinsame Wertebasis zugrunde liegt: Nachhaltigkeit bezogen auf Ökonomie (die zwei weiteren Nachhaltigkeitssäulen Soziales und Ökologie sind in den Texten kein Thema), Modernität, Entlastung und Produktivität. Beide Dach-Topoi verweisen auf den Natur-nutzen- vs. Natur-schützen-Konflikt, der im Walddiskurs eine zentrale Rolle bei den Naturschutzverbänden im Austausch mit den Forstämtern spielt.

Die Forstämter positionieren sich nicht nur positiv zum Harvester, sie stützen ihre Positionierung mittels verschiedener Topoi, die im Diskurs vorgebrachte Argumente entkräften und neue Argumente in den Diskurs einbringen. Es wird deutlich, dass die Forstämter die Bedenken aus der Bevölkerung, von Ökolog:innen und Naturschutzverbänden wahrgenommen haben, diese ernst nehmen und in ihren Homepage-Texten auf Argumente, die von diesen gegen den Einsatz der Großerntemaschine vorgebracht werden, eingehen. Dies tun sie, indem sie die genannten Topoi heranziehen, um den Einsatz zu begründen. Umgekehrt könnten aber die Gegner die (pro-Harvester) Menschenschutz- und Wirtschaftlichkeitstopoi nicht in derselben Weise durch neue Argumente für sich zu Kontra-Topoi machen.

Topoi und Topoi-Relationen.

Grundlegend ist, dass der Wald als Ort der Gefahr etabliert wird. Ist dieser Gefahren-Topos gesetzt, schließen sich weitere Menschenschutz-Topoi oder Wirtschaftlichkeitstopoi an. Davon losgelöst sind Naturschutz-Topoi, da hierfür der Wald nicht als gefährlicher Arbeitsort etabliert sein muss. Was dabei allerdings auffällt, ist der fehlende Tierschutz-Topos. In den Texten findet sich fast keine Referenz auf Tiere und wie diese vom Harvester-Einsatz profitieren oder Schaden nehmen (können). Über die Gründe kann nur spekuliert werden; erklären lässt sich dieses Fehlen möglicherweise damit, dass es im Diskurs um die Ressource Holz um eine nachhaltige Wirtschaftsleistung geht, in der Tiere lediglich als Problemfaktor (Wildschäden, Wildverbiss usw.) auftreten, dem aber mit anderen forstlichen Maßnahmen entgegengewirkt wird (z. B. Zäune, Verbiss-Schutz). Holzernte und Tierschutz werden – so scheint es – nicht gemeinsam betrachtet. Dieser fehlende Tierschutz-Topos bildet einen Ansatzpunkt für weitere Forschung, insbesondere bezogen auf im Wald lebende Wildtiere und Tiere, die für die Jagd eine Rolle spielen (Wildschweine, Rotwild). Womöglich könnte die Perspektive der Jäger:innen auf den Harvester, die bisher ausgeklammert wurde, tierbezogene Topoi liefern.

Auch der im Beitrag als Sonderfall kategorisierte Topos des Neuschaffens (als Nebenprodukt) ist unbedingt weiter zu untersuchen. Im betrachteten Beispiel werden menschliche Eingriffe in die Natur mit Blick auf das Bevorteilen einzelner Arten als sinnvoll gerechtfertigt, diese Rechtfertigung basiert aber letztlich auf einer Umdeutung von negativen Handlungsfolgen in positive: Dies geschieht durch das fokussieren von (zufällig!) entstandenem Nutzen und dem gleichzeitigen Inkaufnehmen des Negativen. Die Frage ist, ob und in welcher Form sich solche Muster der Umdeutung auch in anderen naturbezogenen Diskursen wiederfinden.

Abschließend sei betont, dass die Forstämter in ihren Texten auf gesellschaftlich Strittiges reagieren, indem sie den Harvester-Einsatz mit Hilfe der Topoi, die sich auch aus wissenschaftlichen Studien und kritischen Prüfungen vor allem in Bezug auf Schäden-Nutzen- bzw. Handlungsfolgen-Bewertungen ableiten, begründen. Dies ist insofern als positiv zu bewerten, als die Forstakteure durch die Texte in einen Dialog mit der Öffentlichkeit treten. Dabei spielen auch die gewählten Bilder, die Farbgebung und das Layout neben der Sprache eine zentrale Rolle. Daher wäre in weiteren Analysen auf die multimodale Gestaltung der Texte einzugehen, um eine Bild-Topik herauszuarbeiten und auch die Positionierungen der Forstämter mit Blick auf ihre Multimodalität zu untersuchen.

Anhang: Korpus

Alle Webseiten wurden zuletzt am 07.11.2023 aufgerufen.

Baden-Württemberg

– Forst Baden-Württemberg 2010: „Der Königstiger im Schwarzwald ....“, https://www.forstbw.de/forstbw/aktuelles/presse/presse-detail/news/der-koenigstiger-im-schwarzwald/?tx_news_pi1 %5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1 %5Baction%5D=detail&cHash=43e058d50c31f3bbca27bd36afc711af

– Forst Baden-Württemberg 2022 a: „Aktiver Klimaschutz – Holzernte im Staatswald“, https://www.forstbw.de/forstbw/aktuelles/presse/presse-detail/news/aktiver-klimaschutz-holzernte-im-staatswald/?tx_news_pi1 %5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1 %5Baction%5D=detail&cHash=9393a07198612e32b22ab75a5ab75efa

– Forst Baden-Württemberg 2022 b: Dreharbeiten bei ForstBW für die „STIHL Markenwelt“, https://www.forstbw.de/forstbw/aktuelles/presse/presse-detail/news/dreharbeiten-bei-forstbw-fuer-die-stihl-markenwelt/?tx_news_pi1 %5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1 %5Baction%5D=detail&cHash=a1b126d5d53d75bea6095175b5191a9c

– Forst Baden-Württemberg 2022 c: „Kreuz und quer fahren verboten – Rückegassen dienen dem Schutz unserer Waldböden“, https://www.forstbw.de/forstbw/aktuelles/presse/presse-detail/news/kreuz-und-quer-fahren-verboten-rueckegassen-dienen-dem-schutz-unserer-waldboeden/?tx_news_pi1 %5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1 %5Baction%5D=detail&cHash=2563ec0a80e9bd834ab6301939ff0d1b

Bayern

– Bayerische Staatsforsten 2006: „Zukunftswald“. Das Magazin der Bayerischen Staatsforsten, https://www.baysf.de/fileadmin/user_upload/news/SF_Magazin.pdf

– Bayerische Staatsforsten 2020: „Bodenschutz bei den Bayerischen Staatsforsten“, https://www.baysf.de/fileadmin/user_upload/03-wald_schuetzen/pdf/Broschuere_Bodenschutz_03.pdf

– Bayerische Staatsforsten o.J.a: „Maschinen“, https://www.baysf.de/de/wald-bewirtschaften/holzernte/maschinen.html

– Bayerische Staatsforsten o.J.b: „Waldarbeit“, https://www.baysf.de/de/wald-bewirtschaften/holzernte/waldarbeit.html

– Bayerische Staatsforsten o.J.c: „Waldarbeit – arbeiten im Wald“, https://www.baysf.de/de/wald-verstehen/wald-arbeit.html

– Bayerische Staatsforsten o.J.d: „Der Waldboden: Grundlage unserer Arbeit“, https://www.baysf.de/de/wald-verstehen/wald-boden.html

– Bayerische Staatsforsten o.J.e: „Walderschließung“, https://www.baysf.de/de/wald-bewirtschaften/holzernte/erschliessung.html

Brandenburg

– Forstamt Brandenburg o.J.a: Glossar, https://forst.brandenburg.de/lfb/de/themen/glossar/#

– Forstamt Brandenburg o.J.b: „Waldbauharvester gassengestützte Bodenbearbeitung“, https://forst.brandenburg.de/lfb/de/themen/forsttechnik-waldbauharvester-gassengestuetzte-bodenbearbeitung/

Hessen

– HessenForst o.J.a: Forstamt Biedenkopf, „Waldbegehung mit Mitarbeitern des Kirchendekanats Biedenkopf-Gladenbach und Gästen aus Tansania“, https://hessen-forst.de/waldbegehung-mit-mitarbeitern-des-kirchendekanats-biedenkopf-gladenbach-und-gaesten-aus-tansania

– HessenForst o.J.b: Forstamt Melsungen, „Wanderweg „Grimmsteig“ muss umgeleitet werden“, https://hessen-forst.de/wanderweg-grimmsteig-muss-umgeleitet-werden

– HessenForst o.J.c: „Mechanisierte Holzbereitstellung“, https://www.hessen-forst.de/angebote/mechanisierte-holzbereitstellung

– HessenForst 2021: Nachhaltigkeitsbericht 2021, https://hessen-forst.de/infomaterial/nachhaltigkeitsbericht-2021

– HessenForst 2022: „HessenForst Technik“, https://www.hessen-forst.de/ueber-den-landesbetrieb-hessenforst/hessenforst-technik

– HessenForst 2023: „Landesgartenschau. Riesige Erntemaschinen: Harvester hautnah“, https://www.hessen-forst.de/veranstaltungen/zurueckliegende-termine/riesige-erntemaschinen-harvester-hautnah

Rheinland-Pfalz

– Landesforsten Rheinland-Pfalz o.J.a: „Waldarbeit“, https://www.wald.rlp.de/nutzen/waldarbeit

– Landesforsten Rheinland-Pfalz o.J.b: „Abeitsplätze in der Forstwirtschaft“, https://www.wald.rlp.de/wald/beeindruckende-zahlen/arbeitsplaetze-in-der-forstwirtschaft/

– Landesforsten Rheinland-Pfalz o.J.c: „Impressionen. Das KWL im Einsatz.“, https://www.wald.rlp.de/kompetenzzentrum-waldtechnik-landesforsten/impressionen/

Saarland

– Forstamt Saarland 2018: „Sagen Sie mal, liebe Forstleute, was passiert da eigentlich im Wald?“, https://www.saarland.de/saarforst/DE/service/publikationen/publikationen/publ_sfllieberfoerster.pdf?__blob=publicationFile&v=1

– Forstamt Saarland 2021: Biodiversitätsstrategie für den Staatswald des Saarlandes, https://www.saarland.de/saarforst/DE/service/publikationen/publikationen/publ_bioDivStrategieStaatswald.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Weitere Internetquellen:

Greenpeace 2021: https://www.greenpeace.de/biodiversitaet/waelder/waelder-deutschland/folgenforstwirtschaft

Danksagung

Der vorliegende Artikel resultiert aus einem interdisziplinären Forschungsprojekt zum Walddiskurs („Diskursraum Wald – zu Verständnis und Vermittlung von Waldnaturschutzmaßnahmen im Spannungsfeld von Klimawandel und Biodiversitätsverlust, gefördert 2023–2026 durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) auf Beschluss des Bundestags). Projektleitung: Jun.-Prof. Dr. Nadja Simons (Biologie, Universität Würzburg; Sprecherin des Projekts), Prof. Dr. Nico Blüthgen (Biologie, Technische Universität Darmstadt); Prof. Dr. Nina Janich (Angewandte Linguistik, Technische Universität Darmstadt); Prof. Dr. Markus Lederer (Politikwissenschaft, Technische Universität Darmstadt). http://walddiskurs.org/. Wir danken dem BMLEH für die Förderung, die diese Studie möglich gemacht hat.

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man allein am Schreibtisch sitzt. Daher geht mein persönlicher Dank an meinen Kollegen Dr. Niklas Simon – die Diskussionen mit ihm verhelfen mir immer zu größerer Klarheit.

Literaturverzeichnis

Bartsch, Norbert; Röhrig, Ernst (2016): Waldökologie. Einführung für Mitteleuropa. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum (Springer eBook Collection).10.1007/978-3-662-44268-5Search in Google Scholar

Baumgart, Wolfgang (1936): Der Wald in der deutschen Dichtung (Stoff- und Motivgeschichte der deutschen Literatur 15). Berlin, Boston: De Gruyter. https://www.degruyter.com/isbn/9783111556697.10.1515/9783111556697Search in Google Scholar

Berr, Karsten; Jenal, Corinna (Hg.) (2022): Wald in der Vielfalt möglicher Perspektiven. Von der Pluralität lebensweltlicher Bezüge und wissenschaftlicher Thematisierungen. 1st ed. 2022. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; Imprint Springer VS (Springer eBook Collection).10.1007/978-3-658-33705-6Search in Google Scholar

Eggs, Ekkehard (1996): Strukturen der Argumentation in Fachtexten. In: Hartwig Kalverkämper und Klaus-Dieter Baumann (Hg.): Fachliche Textsorten. Komponenten – Relationen – Strategien. Tübingen: Narr (Forum für Fachsprachen-Forschung, 25), S. 618–636.Search in Google Scholar

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) (Hg.) (o.J.): Charta für Holz. Online verfügbar unter https://www.charta-fuer-holz.de/index.php?id=11875.Search in Google Scholar

Hermanns, Fritz (1995): Kognition, Emotion, Intention. Dimensionen lexikalischer Semantik. In: Gisela Harras (Hg.): Die Ordnung der Wörter. Kognitive und Lexikalische Strukturen. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH (Jahrbuch des Instituts Für Deutsche Sprache, 1993), S. 138–178.10.1515/9783110622485-006Search in Google Scholar

Ibisch, Pierre L.; Welle, Torsten; Blumröder, Jeanette S.; Sommer, Jörg; Sturm, Knut (2021): Wie das Klimaschutznarrativ die Wälder bedroht. In: Hans Dieter Knapp, Siegfried Klaus und Lutz Fähser (Hg.): Der Holzweg. Wald im Widerstreit der Interessen. München: Oekom Verlag, S. 175–200.Search in Google Scholar

Kienpointner, Manfred (2017): Topoi. In: Kersten Sven Roth, Martin Wengeler und Alexander Ziem (Hg.): Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft, Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 187–211.10.1515/9783110296310-009Search in Google Scholar

Klein, Wolfgang (1981): Logik der Argumentation. In: Peter Schröder und Hugo Steger (Hg.): Dialogforschung. 1. Aufl. Düsseldorf: Schwann (Jahrbuch Institut für Deutsche Sprache, 1980), S. 226–264.Search in Google Scholar

Mehring, Marion; Bi, Naomi; Brietzke, Anna; Götz, Konrad; Gross, Vladimir; Mosbrugger, Volker et al. (2023): Zielvorstellung Biodiversität – Biodiversitätsbewusstsein in der Land- und Forstwirtschaft. Konzeptentwicklung und Ergebnisse einer standardisierten Befragung in Deutschland. Frankfurt am Main: ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung.Search in Google Scholar

Pausch, Reinhard (2002): Ein System-Ansatz zur Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Waldstruktur, Arbeitsvolumina und Kosten der technischen und biologischen Produktion in Forstrevieren ost- und nordbayerischer Mittelgebirge. München.Search in Google Scholar

Rhein, Lisa (2024): Zwischen Klima- und Biodiversitätsschutz: diskursive Konflikte um den Wald als polyvalentem Raum. In: Tekst i Dyskurs (18), S. 93-109.Search in Google Scholar

Römer, David (2017): Wirtschaftskrisen. Eine linguistische Diskursgeschichte. Berlin, Boston: De Gruyter (Sprache und Wissen (SuW), 26).10.1515/9783110521221Search in Google Scholar

Schack-Kirchner, Helmer; Hildebrand, Ernst (1994): Bodenschäden beim Harvester- und Forwardereinsatz. In: Forst & Technik 6, S. 18–19.Search in Google Scholar

Schröter, Juliane (2021): Linguistische Argumentationsanalyse. Heidelberg, Neckar: Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg (Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik – KEGLI, 26). Online verfügbar unter https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3024195.10.33675/978-3-8253-7237-8Search in Google Scholar

Simon, Niklas (2022): Zur Topik der öffentlichen Wissenskritik am Beispiel des deutschen Pestizid-Diskurses. In: Lisa Rhein und Sina Lautenschläger (Hg.): Aptum, Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur 18. Jahrgang. 2022, Heft 2. Themenheft: Kritik an Wissen. Hamburg: Helmut Buske Verlag, S. 149–165.10.46771/9783967692679_4Search in Google Scholar

Simon, Niklas (2023): Aufklären und Fordern in der Pestizid-Debatte. (Sprache und Wissen (SuW), 55).10.1515/9783111077369Search in Google Scholar

Toulmin, Stephen Edelston (2003 [1958]): The uses of argument. Updated ed. Cambridge, U.K, New York: Cambridge University Press (EBSCOhost eBook Collection). Online verfügbar unter http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=120780.Search in Google Scholar

Urmersbach, Viktoria (2009): Im Wald, da sind die Räuber: Eine Kulturgeschichte des Waldes (Kleine Kulturgeschichten). Berlin: Vergangenheitsverlag.Search in Google Scholar

Urmersbach, Viktoria (2022): Von wilden Wäldern und der Liebe zur Linde: Waldgeschichten zwischen Realität und Mythos. In Karsten Berr und Corinna Jenal (Hrsg.): Wald in der Vielfalt möglicher Perspektiven: Von der Pluralität lebensweltlicher Bezüge und wissenschaftlicher Thematisierungen (Springer eBook Collection), Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; Imprint Springer VS, S. 17–39.10.1007/978-3-658-33705-6_2Search in Google Scholar

von Detten, Roderich (2020): Forstwirtschaft oder: Es wird anders kommen. Über Planung und Strategie in Zeiten des Klimawandels. Vortragsmanuskript.Search in Google Scholar

von Detten, Roderich; Mikoleit, Ronja (2022): Klimahelden im Unterholz – Heroisierungsstrategien von Förster:innen im Umgang mit Komplexität und Langfristigkeit. In: helden. heroes. héros. E-Journal zu Kulturen des Heroischen. 8 (Special Issue: Climate Heroism), S. 57–66. DOI: 10.6094/HELDEN.HEROES.HEROS./2022/CH/07.Search in Google Scholar

Wengeler, Martin (2003): Topos und Diskurs. Begründung einer argumentationsanalytischen Methode und ihre Anwendung auf den Migrationsdiskurs (1960–1985). Tübingen: Niemeyer (Reihe Germanistische Linguistik, 244).10.1515/9783110913187Search in Google Scholar

© 2025 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von De Gruyter im Auftrag der Gesellschaft für Angewandte Linguistik

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Frontmatter

- The Politicization of Linguistic Representations of Age: On the Argumentative Relevance of Age in (Municipal) Political Citizen Participation Formats

- Die deutschsprachige Rechtsterminologie Belgiens

- Mensch versus Natur? Zum Mensch-Wald-Verhältnis in der wirtschaftlichen Waldnutzung

- Mündlichkeit als threshold concept – metasprachliche Hinweise auf eine wissenschafts-/fachdidaktische Herausforderung

- Language attitudes across adolescence and adulthood: Evaluative judgement trajectories and significant life events as critical inflection points

- Metaphernanalyse in der multimodalen Kommunikation

- Rezension

- Eisenberg, Benjamin. 2024. Begriffe für die Komik-Analyse. Terms for the Analysis of the Comic. Weilerswist-Metternich: von Hase & Koehler Verlag. 121 S., € 34,90, ISBN 978-3-7758-1431-7

- Gorter, Durk und Cenoz, Jasone. 2024. A Panorama of Linguistic Landscape Studies. Bristol: Multilingual Matters. 472 S., € 54,95 (paperback), €144.95 (hardback), €1.00 (epub), Open Access (pdf), ISBN 9781800417144, DOI https://doi.org/10.21832/GORTER7144

- Takada, Hiroyuki. 2024. Hitlers Reden 1919–1945. Eine sprachwissenschaftliche Analyse. Berlin: J. B. Metzler. 385 S., € 39,99, ISBN 978–3662678497.

- Ehrhardt, Claus & Eva Neuland. 2021. Sprachliche Höflichkeit (UTB Sprachwissenschaft, Germanistik 5541). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. 346 S., 32,90 €, ISBN: 9783825255411

- Matschke, Kristina. 2024. Animierte Rede. Eine interaktionslinguistische Studie zu ihren Funktionen im Geschichtsunterricht. Tübingen: Stauffenburg. 395 S., € 68,00, ISBN 978-3-95809-176-4

- Elsen, Hilke. 2023. Gender – Sprache – Stereotype. Geschlechtssensibilität in Alltag und Unterricht. 2., überarbeitete Auflage. Tübingen: Narr. 293 Seiten, € 27,90, ISBN: 978-3-8252-6180-1.

- Angebote zur Rezension

- Corrigendum

- Corrigendum zu: Mehrebenenannotation argumentativer Lerner*innentexte für die automatische Textauswertung

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Frontmatter

- The Politicization of Linguistic Representations of Age: On the Argumentative Relevance of Age in (Municipal) Political Citizen Participation Formats

- Die deutschsprachige Rechtsterminologie Belgiens

- Mensch versus Natur? Zum Mensch-Wald-Verhältnis in der wirtschaftlichen Waldnutzung

- Mündlichkeit als threshold concept – metasprachliche Hinweise auf eine wissenschafts-/fachdidaktische Herausforderung

- Language attitudes across adolescence and adulthood: Evaluative judgement trajectories and significant life events as critical inflection points

- Metaphernanalyse in der multimodalen Kommunikation

- Rezension

- Eisenberg, Benjamin. 2024. Begriffe für die Komik-Analyse. Terms for the Analysis of the Comic. Weilerswist-Metternich: von Hase & Koehler Verlag. 121 S., € 34,90, ISBN 978-3-7758-1431-7

- Gorter, Durk und Cenoz, Jasone. 2024. A Panorama of Linguistic Landscape Studies. Bristol: Multilingual Matters. 472 S., € 54,95 (paperback), €144.95 (hardback), €1.00 (epub), Open Access (pdf), ISBN 9781800417144, DOI https://doi.org/10.21832/GORTER7144

- Takada, Hiroyuki. 2024. Hitlers Reden 1919–1945. Eine sprachwissenschaftliche Analyse. Berlin: J. B. Metzler. 385 S., € 39,99, ISBN 978–3662678497.

- Ehrhardt, Claus & Eva Neuland. 2021. Sprachliche Höflichkeit (UTB Sprachwissenschaft, Germanistik 5541). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. 346 S., 32,90 €, ISBN: 9783825255411

- Matschke, Kristina. 2024. Animierte Rede. Eine interaktionslinguistische Studie zu ihren Funktionen im Geschichtsunterricht. Tübingen: Stauffenburg. 395 S., € 68,00, ISBN 978-3-95809-176-4

- Elsen, Hilke. 2023. Gender – Sprache – Stereotype. Geschlechtssensibilität in Alltag und Unterricht. 2., überarbeitete Auflage. Tübingen: Narr. 293 Seiten, € 27,90, ISBN: 978-3-8252-6180-1.

- Angebote zur Rezension

- Corrigendum

- Corrigendum zu: Mehrebenenannotation argumentativer Lerner*innentexte für die automatische Textauswertung