Zusammenfassung

Aufgrund ihrer Popularität werden Computerspiele mittlerweile wissenschaftlich als ein zentrales Leitmedium der Gegenwartskultur in den Blick genommen. Dessen ungeachtet fristen entsprechende Titel in den Beständen wissenschaftlicher Bibliotheken noch ein Nischendasein. Um Forschung und Lehre über und mit Spielen optimal zu unterstützen, hat sich die Universitätsbibliothek Marburg daher dazu entschlossen, ein Game Lab einzurichten. Der Beitrag beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen organisatorischer, rechtlicher und technischer Art und gibt einen Ausblick auf Nutzungsszenarien und Entwicklungsperspektiven.

Abstract

Due to their popularity, computer games have come to be regarded by scholars as a dominant medium of contemporary culture. Despite this, the titles in question still have a very limited presence in the collections of academic libraries. In order to optimally support research and teaching on and with games, Marburg University Library has therefore decided to establish a “Game Lab”. The article highlights the organizational, legal and technical challenges involved and provides an outlook on usage scenarios and development perspectives.

1 Elektronische Spiele in der Gegenwartskultur

Elektronische Spiele konnten in den vergangenen 50 Jahren einen festen Platz im Medienkanon erobern. Von Videospielgeräten in den Spielhallen der 1970er Jahre über den Siegeszug der Heimcomputer und Spielkonsolen bis hin zu Smartphones und neuerdings Virtual-Reality-Hardware nutzten Spielefirmen dabei stets die neuesten verfügbaren Hardwaretechnologien. Durch die zunehmende Verbreitung entsprechender Geräte gelang es, jeweils neue, größere Gruppen von Spielerinnen und Spielern zu erreichen; zugleich waren und sind elektronische Spiele aufgrund ihrer hohen Leistungsanforderungen stets ein wesentlicher Motor für den Verkauf neuer Hardware. Die ökonomische Dimension der Spielebranche spiegelt sich in ihrem Umsatz, der lt. Erhebung eines Herstellerverbandes allein in Deutschland im Jahr 2022 fast 10 Milliarden Euro betrug.[1] Gleichermaßen wuchs über den genannten Zeitraum aber auch der kulturelle Einfluss von Spielen. Reihen wie die Super Mario-Serie oder Tomb Raider genießen nicht nur bei Anhängerinnen und Anhängern Kultstatus, sondern sind inzwischen feste Bezugsgrößen der populären Gegenwartskultur. Verfilmungen oder Bücher zu Spielereihen zeugen von einer Durchdringung und einer Vermischung mit anderen etablierten Unterhaltungsmedien und einer Verankerung im kulturellen Kanon. Internationale Wettbewerbe in populären Spielen finden in Analogie zu Sportveranstaltungen unter der Überschrift „E-Sports“ statt; im Juni 2023 wurde die erste Veranstaltung im Rahmen der neu gegründeten Olympic Esports Series durch das Internationale Olympische Komitee in Singapur ausgerichtet.[2] Zugleich konnte sich in den letzten Jahren neben den großen Spieleproduzenten eine lebendige Kultur kleiner, unabhängiger Spieleentwickler etablieren. Dem Klischee eines überwiegend jungen Zielpublikums stehen Zahlen aus der o. g. Erhebung der Games-Branche gegenüber, dass das Durchschnittsalter der Spielenden in Deutschland bei 37,9 Jahren liegt, und 58 % der 6- bis 69-Jährigen spielen.[3]

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Computerspielen folgt dem Untersuchungsgegenstand naturgemäß zeitverzögert, ist jedoch längst nicht mehr auf spezialisierte Teildisziplinen der Medienwissenschaft oder der Informatik beschränkt, sondern für eine Vielfalt (kultur-)historischer, ethno-, sozio- oder psychologischer Forschungsbereiche von Relevanz.[4] Gleichermaßen werden elektronische Spiele an Universitäten und Hochschulen auch vermehrt zum Gegenstand von Lehrveranstaltungen. Gemein ist allen Disziplinen dabei ein hoher Bedarf im Hinblick auf einfach zugängliche technische Infrastruktur für die Beschäftigung mit elektronischen Spielen in Lehre und Forschung. Erforderlich sind zum einen geeignete Hardware, die den Anforderungen moderner Spiele entsprechend regelmäßig aktualisiert werden muss, zum anderen Lizenzen für die Spiele selbst sowie für weitere Software, die für Forschung und Lehre an und mit Spielen zusätzlich benötigt wird. Überdies erfordern viele Nutzungsszenarien, gerade auch in der Lehre, ausgeprägtes technisches Know-how, um die fachlichen Anforderungen umzusetzen.

2 Ausgangslage

Die Nachfrage nach entsprechenden Serviceleistungen für Forschung und Lehre im Bereich elektronischer Spiele begleitete das Medienzentrum der Universitätsbibliothek Marburg daher bereits seit seiner Eröffnung. Mit dem 2018 bezogenen Neubau der Bibliothek konnten die räumlichen, technischen und organisatorischen Voraussetzungen für Nutzung, Bearbeitung und Produktion von audiovisuellen Medien sowie für die Ausleihe einschlägigen Equipments durch Nutzerinnen und Nutzer geschaffen werden.[5] Der Fokus lag damals jedoch zunächst auf (digitalen) Ton- und Filmmedien, für die ein entsprechendes Infrastruktur- und Dienstleistungsangebot aufgebaut werden konnte, das von Anfang an sehr gut angenommen wurde. Darüber hinaus wurden allerdings, insbesondere in Kooperation mit der „Zukunftswerkstatt für digital gestützte Hochschullehre“ der Universität, von Beginn an auch eine Reihe von innovativen Lehrprojekten unterstützt, in denen u. a. Virtual-Reality-Szenarien eine Rolle spielten.[6] Hierbei konnte im Medienzentrum folglich zwar noch nicht auf eigene Hard- und Software zurückgegriffen werden, umso mehr jedoch auf personelles Know-how, da ein Mitarbeiter einen fachlichen Hintergrund im Bereich Game Studies und Virtual Reality besaß.

Die Gelegenheit zur Umsetzung eines neuen Angebotes rund um elektronische Spiele im Medienzentrum ergab sich im Rahmen eines Projektes zur Einrichtung von mehreren Kreativräumen an verschiedenen Stellen der Universität. Diese sogenannten XSpaces[7] haben die Förderung fachübergreifender Begegnungen und die Entfaltung wissenschaftlicher Innovation zum Ziel. Für den Planungsprozess kamen Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Bereiche der Universität zusammen, so dass die jeweiligen Ideen und Konzeptionen aufeinander abgestimmt werden konnten. Seitens des Medienzentrums wurden Konzepte für zwei verschiedene Räume eingebracht: Neben einem Open Lab, dessen Schwerpunkt im Bereich 3D-Druck und -Scan-Technik sowie interaktiver Anwendungen besteht, wurde dadurch die Planung für ein Game Lab aufgenommen. Ein glücklicher Umstand lag darin, dass im Neubau der Universitätsbibliothek in Nähe zum Medienzentrum zwei Gruppenräume zur Verfügung standen, die sich aufgrund ihrer Größe, Lage und Grundausstattung für die Vorhaben eigneten. Die gemeinsame Planung der XSpaces mit den weiteren beteiligten Einrichtungen erwies sich, trotz des erhöhten Koordinationsbedarfes, als hilfreich, weil so auf vielfältige Expertise zurückgegriffen werden konnte. Zudem ermöglichte die Kooperation auch die koordinierte Beschaffung eines großen Teils der technischen Gerätschaften der XSpaces.

3 Vielfältige Nutzungsszenarien

Im steten Wechselspiel mit der übergeordneten Planung der XSpaces wurde die Konzeption von verschiedenen Nutzungsszenarien für das Game Lab vorangetrieben. Ziel des Medienzentrums ist es, Forschenden, Lehrenden und Studierenden einen niedrigschwelligen Zugang zu Technik, Inhalten und Serviceangeboten zu bieten und eine möglichst eigenständige Nutzung der Angebote zu ermöglichen. Dies sollte sich für das Game Lab sowohl in der Ausgestaltung der Nutzungsszenarien als auch im begleitenden, zielgruppenspezifischen Veranstaltungsangebot niederschlagen. Das Lab sollte sich zudem als Ergänzung in die bereits vorhandene organisatorische und technische Infrastruktur des Medienzentrums einfügen. Dies betraf zum einen das Servicekonzept (Einweisung, Beratung, Unterstützung etc.) für die entsprechenden Räume, zum anderen die Bereitstellung von Hard- und Software für die Ausleihe.

Im Einzelnen wurden folgende Nutzungsszenarien formuliert, auf deren Basis die technische Ausstattung des Game Labs geplant wurde:

Beratung: Ein differenziertes Beratungsangebot gewährleistet die Unterstützung der Nutzenden in allen Belangen des Einsatzes elektronischer Spiele und von Virtual/Augmented Reality bzw. der Arbeit mit/über diese Technologien/Medien. Beispiele stellen die Beratung zur Verwendung spezifischer Hard- und Software sowie zu Möglichkeiten ihrer Nutzung in Vorlesungs- und Seminarräumen bzw. Büros dar.

Ausleihe: Mitgliedern der Universität wird die Ausleihe ausgewählter Hard- und Software für die Zwecke von Forschung, Lehre und Studium angeboten.

Sichtung bzw. Nutzung vor Ort: Mitglieder der Universität erhalten die Möglichkeit, im Game Lab Spiele oder Applikationen zu den von ihnen gewünschten Themen zu sichten bzw. zu nutzen. Sie erhalten bei Bedarf Beratung hinsichtlich der Auswahl von Hard- und Software, aber auch bei der Bedienung der jeweiligen Titel/Anwendungen. Mittels entsprechender Zusatz-Hard- bzw. -Software können interaktive Sequenzen aus den jeweiligen Anwendungen in geeigneter Form aufgezeichnet werden, etwa um eine weitere Analyse oder die Bearbeitung in Lehrveranstaltungen zu ermöglichen. Sichtungen bzw. Nutzungen können sowohl in terminbezogenen Einzelbuchungen der Räumlichkeiten bzw. des Equipments als auch im Rahmen regelmäßig angebotener Spieleabende stattfinden, in denen entsprechende Titel/Applikationen ggf. themenbezogen vorgestellt und ausprobiert werden können.

Schulungen/Workshops/Lehrveranstaltungen: Entsprechende Schulungs- und Workshop-Formate erschließen auf verschiedenen Niveaustufen und für verschiedene Zielgruppen die jeweiligen Technologien und zeigen Nutzungsszenarien für ihre praktische Anwendung in Forschung und Lehre auf. Darüber hinaus werden entsprechende universitäre Lehrveranstaltungen durch das Personal des Medienzentrums unterstützt bzw. (mit) angeboten. Zudem können diese Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des Medienzentrums durchgeführt werden.

Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Forschungsvorhaben: Im Game Lab werden Forschungsvorhaben über ihren gesamten Lebenszyklus unterstützt. Entsprechende Leistungen können etwa in der Hilfe bei der Auswahl von zu untersuchenden Titeln und ihrer Beschaffung, der Recherche von Trainern, Cheats und Speicherständen,[8] um die Analysearbeit zu erleichtern, oder in der Unterstützung bei der Aufnahme von Videosequenzen aus den jeweiligen Applikationen bestehen. Darüber hinaus bieten regelmäßig angebotene offene Termine Forschenden die Möglichkeit, sich disziplinübergreifend zu entsprechenden Themengebieten auszutauschen, zu vernetzen und ggf. Projektideen gemeinsam weiterzuentwickeln.

Unterstützung bei der Erstellung von Prototypen und/oder Modifikationen: Sowohl für Virtual-/Augmented-Reality-Anwendungen bzw. -Szenarien als auch für elektronische Spiele kann eine basale Unterstützung bei der Erstellung von Prototypen oder Modifikationen von bereits bestehenden Anwendungen/Titeln geleistet werden. Hierfür wird entsprechende Software für eine vergleichsweise niedrigschwellige Erstellung/Modifikation bereitgestellt.

4 Herausforderung Hardware

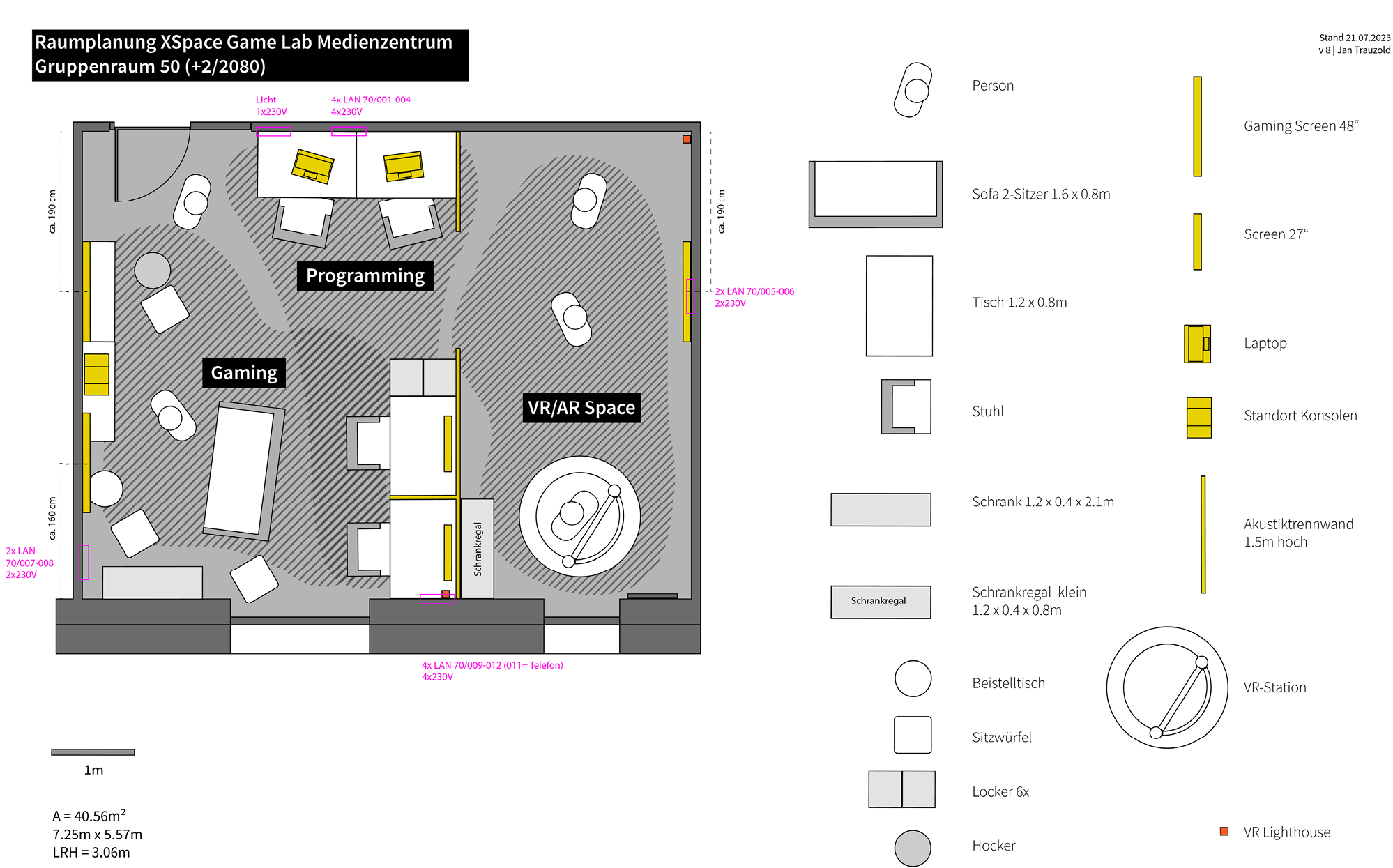

Um entlang der Nutzungsszenarien die konkrete technische Ausstattung des Game Labs festzulegen, wurde ein Raumplan angefertigt (siehe Abbildung 1), der maßstabsgetreu die Positionierung der Einrichtung ermöglichte. Zentral war hier die Berücksichtigung der räumlichen und technischen Gegebenheiten, insbesondere von Tür- und Fensterpositionen sowie der vorhandenen Stromversorgung und Netzwerkdosen.

Raumplan des Game Lab (Grafik: Jan Trauzold)

Auch sollten alle in Frage kommenden technischen Geräte – Spielkonsolen, Monitore, Gaming-Desktop-PCs und -Laptops sowie das Virtual-Reality-Equipment – und die Möblierung bereits im Plan verortet werden, um eine Einschätzung zu ermöglichen, welche Geräte sich wie auf den Raum und seine Nutzung auswirken. In dieser Planungsphase kristallisierten sich drei Unterbereiche des Game Labs heraus, die freilich nicht trennscharf voneinander abzugrenzen sind: „Gaming“ mit Spielkonsolen und Desktop-PCs, „Programming“ mit Gaming-Laptops und Desktop-PCs sowie der „VR/AR“ Space mit einer sog. Treadmill[9] (siehe Abbildung 6) sowie einer ausreichend großen Freifläche davor.

Bei der Auswahl der Spielkonsolen wurde vorgesehen, die jeweils aktuelle Generation der am weitesten verbreiteten Modelle zu beschaffen. So wurden eine Nintendo Switch, eine Playstation 5 und eine Xbox Series X erworben. Die Integration dieser Geräte in das universitäre Netzwerk erwies sich dabei als unproblematisch. So wurde für alle drei Konsolen ein entsprechender Antrag an das Hochschulrechenzentrum gestellt, um sie kabelgebunden im Universitätsnetz betreiben zu können. Lediglich für die Nintendo Switch war es nötig, zusätzlich einen separaten USB-LAN-Adapter zu erwerben, da das Gerät über keinen eigenen Netzwerkanschluss verfügt.

Bei den Gaming-Desktop-PCs und -Laptops fiel die Beschaffung komplizierter aus: Für die wichtigste Komponente solcher Rechner, die Grafikkarten, konnte schnell eine Entscheidung getroffen werden: Grafikkarten der Firma Nvidia brachten gegenüber denjenigen des Konkurrenzherstellers AMD verschiedene Vorteile mit sich: Zum einen schien die Upscaling-Technologie[10] Deep Learning Super Sampling (DLSS) von Nvidia AMDs Pendant FidelityFX Super Resolution (FSR) im Hinblick auf Geschwindigkeit und Qualität überlegen zu sein. Zum anderen brachte die Geforce Experience Software mit Shadowplay eine komfortable Möglichkeit mit, Spielsequenzen zu Analyse- oder Forschungszwecken auch ohne technische Kenntnisse aufzeichnen zu können. Bedingt durch die Corona-Pandemie bestanden allerdings zur Zeit der Einrichtung des Game Labs massive Lieferprobleme bezüglich leistungsstarker PCs, Laptops und Grafikkarten, so dass eine Beschaffung marktüblicher Systeme praktisch nicht infrage kam. Daher musste für die Gaming-Desktop-PCs auf Basismodelle aus dem Rahmenvertrag der Universität zurückgegriffen werden, die dann mit Zusatzausstattung versehen werden konnten. Neben einer Erweiterung des Arbeitsspeichers auf 32 GB wurden die Rechner mit einer Grafikkarte des Typs Nvidia Geforce RTX 3070 ausgestattet. Letztere stellte einen guten Kompromiss zwischen Leistungsfähigkeit und (damaligem) Marktpreis, insbesondere im Oberklasse-Segment für Grafikkarten, dar. Vorteil der Beschaffung über den Rahmenvertrag war, dass ein sonst erforderlicher Angebotsvergleich entfallen konnte. Bei den Gaming-Laptops kam dieser Weg allerdings nicht infrage, da der Rahmenvertrag keine entsprechenden Gerätetypen umfasste. Vergleichbar zu den stationären Gaming-PCs waren hier ebenfalls der verbaute Grafikchipsatz sowie die Größe des Arbeitsspeichers von zentraler Bedeutung. Hinzu kam im Falle der Laptops jedoch auch die Verarbeitungsqualität bzw. Haltbarkeit der Geräte, da sie von den Universitätsmitgliedern ausgeliehen werden können und daher robust genug für den mobilen Einsatz sein sollten. Die Auswahl fiel hier letztlich auf Geräte des Typs Legion Pro der Firma Lenovo.

Test eines Multiplayer-Spiels an der Nintendo Switch (Foto: Susanne Saker)

Blick ins Game Lab (Foto: Aaron Beller)

VR-KAT Walk mini S im Game Lab (Foto: Aaron Beller)

Einige Herausforderungen gab es auch bei der Auswahl von Headsets für den Virtual-Reality-Bereich. Hier war einerseits wichtig, dass die Geräte dem neuesten Stand der Technik entsprachen, insbesondere hinsichtlich der Bildschirmauflösung, der Akkulaufzeit und des Tragekomforts. Hinzu kamen andererseits weitere technische und organisatorische Aspekte, die bedacht werden mussten:

Virtual-Reality-Anwendungen zeichnen sich durch eine starke Koppelung von Soft- und Hardware aus, da die Applikationen auf die Eigenschaften des jeweiligen Gerätes angepasst werden müssen. Eine Entscheidung für entsprechende Hardware bedingt daher zugleich auch eine solche für das jeweilige Software-Ökosystem bzw. den zugehörigen App-Store des Herstellers. Die drei wichtigsten Anbieter im VR-Endbenutzerbereich sind die Firmen oculus (inzwischen Meta), Steam und PICO. Ein grober Überblick über die Vertriebsplattformen ergab, dass der oculus store die meisten Apps im Bereich Education/Edutainment anbietet, Steam dagegen über die meisten Spiele verfügt und der PICO Store bislang noch relativ klein ist, aber ein großes Wachstum aufweist. Als problematisch erwies sich im Falle von oculus und Steam der Zwang zur Nutzung eines Accounts beim jeweiligen Hersteller für die bloße Verwendung der Geräte. Bei oculus hätte es sich zudem (zum Beschaffungszeitpunkt) um einen Facebook-Account gehandelt, was aus datenschutzrechtlicher Perspektive inakzeptabel erschien. Die Nutzung von SteamVR[11] erfordert zwar auch einen Steam-Account, erfasst allerdings deutlich weniger Daten der Nutzenden, da Steam im Wesentlichen nur eine Online-Vertriebsplattform für Spiele ist. PICO-Headsets lassen sich grundsätzlich ohne jeglichen Account nutzen, für den PICO Store ist dieser zwar nötig, erfasst werden aber, ähnlich wie SteamVR, nur wenige Daten.

Schließlich erwies sich in enger Abstimmung mit dem Hochschulrechenzentrum, dass die meisten Endbenutzer-VR-Headsets nicht in der Lage sind, im WLAN der Universität betrieben zu werden, da hierfür eine Kompatibilität mit WPA2 Enterprise/IEEE 802.1X für die Authentifizierung erforderlich ist. Lediglich Geräte der Firma PICO unterstützten den entsprechenden Standard.

Im Ergebnis fiel für die Ausstattung des Game Labs die Wahl auf Geräte des Typs PICO Neo 3 Pro VR. Damit musste zwar in Kauf genommen werden, dass nur relativ wenige Apps über den PICO Store bezogen werden können, allerdings wurden keine Kompromisse beim Datenschutz eingegangen, und der Betrieb im universitären WLAN war möglich. Für die komfortable Verwaltung der Headsets, um diese beispielsweise nach einer Ausleihe zurückzusetzen oder Updates für Software zu installieren, wurde die Mobile-Device-Management-Lösung arborxr[12] gewählt. Diese hatte zum Zeitpunkt der Entscheidung den Vorteil, dass sie PICO-VR-Headsets unterstützte und kostenfrei war.

Auch die Dekoration des Game Labs greift auf bekannte Spielelemente zurück (Foto: Susanne Saker)

Die Konzeption des Game Labs sah, wie bereits erwähnt, explizit auch die Unterstützung von Produktionsszenarien vor. So sollte es Nutzenden ermöglicht werden, kleinere Spiele-/App-Prototypen selbst zu erstellen. Hieraus ergab sich die Anforderung, einen möglichst niedrigschwelligen Zugang bzw. Einstieg in die Computerspielproduktion zu ermöglichen. Eine Recherche nach einschlägigen Werkzeugen für die Spieleherstellung ergab Unity,[13] GameMaker,[14] Godot[15] und Ren’Py[16]. Die letzten beiden haben den Vorteil, dass sie als Open-Source-Software kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, für Unity konnten zehn „Education Grant Licenses“ eingeworben werden. Alle diese Werkzeuge bzw. „engines“ sind zwar im Vergleich zu anderen vergleichbaren Produkten einfach zu bedienen, die Einstiegshürde für Fachfremde ist dennoch nicht zu unterschätzen. Diesem Umstand wurde durch ein umfangreiches Workshop-Angebot seitens des Medienzentrums begegnet. Insbesondere Ren’Py erwies sich dabei als vergleichsweise zugängliches Werkzeug für die Erstellung erster kleiner Spiele, wenngleich es sich ausschließlich für das Genre der „interactive fiction“ eignet. Zusätzlich zu diesen Werkzeugen wurden die Adobe Creative Suite und Blender[17] auf den Rechnern des Game Labs bereitgestellt, um den Nutzenden die Möglichkeit zu bieten, Assets – hierunter werden Computerspielinhalte verstanden, wie zum Beispiel Texturen, Objekte oder Spielfiguren – für ihre Computerspielprototypen zu erstellen.

5 Spiele-Bibliothek: Hindernislauf

Im Zentrum eines Game Labs stehen selbstverständlich die elektronischen Spiele selbst, die dort angeboten und genutzt werden können. Zugleich erwies und erweist sich gerade dieser Aspekt als besondere Herausforderung in organisatorischer, technischer und rechtlicher Hinsicht.

Für das Game Lab wurde Steam[18] als Plattform zur Erwerbung und Verwaltung der Computerspiele gewählt, da gegenwärtig nahezu alle Titel als Download über diese Plattform erscheinen und Steam komfortable Funktionen zur Wartung und Verwaltung bereitstellt. Die Auswahl der initial zu beschaffenden Titel basierte dabei auf mehreren, gleichberechtigt nebeneinander stehenden Faktoren: Zum ersten sollte ein solider Grundstock an bekannten Spielen der letzten Jahre erworben werden, zum zweiten war ein preisgünstiger Einkauf wichtig, sodass während der regelmäßig stattfindenden „Steam Sales“ zahlreiche im Preis reduzierte einschlägige Spiele im Paket („bundle“) erworben wurden, und zum dritten wurden solche Titel gekauft, die als didaktisch besonders interessant und/oder für die Forschung und Lehre anschlussfähig eingestuft wurden.

Als praktisches Problem erwies sich dabei, dass in Steam für den Kauf von Spielen regulär ein Zahlungsmittel (PayPal, Kreditkarte etc.) zu hinterlegen,[19] in Behörden jedoch grundsätzlich ein Kauf auf Rechnung durchzuführen ist. Als Lösung konnte hier auf Steams Guthabensystem zurückgegriffen werden: So kann jedes Steam-Konto mit Guthaben aufgeladen werden, das in der Folge zum Kauf von Spielen genutzt werden kann. Diese Aufladung ist dabei auch über digitale Geschenkkarten möglich,[20] die gegen Rechnung im Einzelhandel erworben werden können. Über diesen Umweg ließen sich die Spiele auf Steam letztlich relativ problemlos erwerben. Um zu verhindern, dass Benutzerinnen und Benutzer des Game Labs mit dem vorhandenen Guthaben der Steam-Konten eigenständige Käufe tätigen, wurden die Steam-Konten mithilfe der Funktion „Familienansicht“[21] gesperrt. Der Gebrauch des Steam-eigenen Lizenzservers Steam Café,[22] der es ermöglichen würde, lizenzierte Titel auf mehreren Rechnern technisch bereitzustellen, erscheint für die Bedarfe des Game Labs leider nicht geeignet, da darin nicht alle relevanten Spieletitel nutzbar sind.[23]

Auch die Katalogisierung der erworbenen elektronischen Spiele im Katalog der Universitätsbibliothek erforderte Umwege: So führen Festlegungen seitens des hebis-Katalogisierungverbundes dazu, dass Steam-Spiele im Bestand des Game Labs derzeit als E-Books geführt werden und die Spieleplattform mit in den Titel aufgenommen wird.[24] Hintergrund hierfür ist, dass der Zentralkatalog bisher keine eigene Materialart für Spiele (ohne Datenträger) kennt und für die Suche und Anzeige von Katalogtiteln durch Nutzerinnen und Nutzer nur ausgewählte Felder relevant sind.

Die größte Hürde für die Bereitstellung von Computerspielen zu Zwecken von Forschung, Lehre und Studium stellen allerdings juristische Aspekte dar. Im Wesentlichen lassen sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Betrieb eines universitären Game Labs auf zwei Sachverhalte reduzieren: Erstens lassen die meisten elektronischen Spiele die benutzende Person im Rahmen der Installation AGB oder „End-user license agreements“ (EULAs) bestätigen. Zweitens regelt das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, UrhG) insbesondere in den §§ 60a–60h die Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien im Rahmen von Forschung und Lehre. Beide Regelungen sorgen im Zusammenspiel dafür, dass eine rechtssichere Bereitstellung elektronischer Spiele für die Zwecke eines universitären Game Labs ohne umfangreiche Rechteklärung nicht möglich erscheint.

So heißt es beispielsweise in der Nutzervereinbarung von Electronic Arts (EA):

Vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen dieser Vereinbarung, gewährt EA Ihnen eine persönliche, zeitlich begrenzte, nicht übertragbare (d. h. nicht zur gemeinsamen Nutzung mit anderen bestimmte), widerrufliche und nicht exklusive Lizenz zur Nutzung der EA-Services, auf die Sie für nicht-kommerzielle Zwecke Zugriff haben. Ein Zugriff auf oder die Unterlizenzierung, Vermietung, Verleihung oder anderweitige Verbreitung von EA-Services, Inhalten oder Berechtigungen (wie nachfolgend definiert) ist nur mit der ausdrücklichen Zustimmung von EA oder sofern gesetzlich zulässig gestattet.[25]

Es wird eindeutig untersagt, das betreffende Spiel zu übertragen, zu verleihen oder anderweitig zu verbreiten, es sei denn, EA als Publisher – oder ein Gesetz, was hier nicht der Fall ist – erlaubt dies ausdrücklich. Ein ähnlicher Passus findet sich in den AGB/EULAs fast aller Publisher.

Im Urheberrechtsgesetz werden in den oben genannten Paragraphen verschiedene Schrankenregelungen, abhängig vom Anwendungszweck und der betreffenden Institution, aufgestellt. Diese lassen sich unterscheiden in die beiden Teilbereiche Forschung und Lehre. Relevante Schrankenregelungen für die (universitäre) Lehre ergeben sich zunächst aus § 60a, der jedoch nur die Zugänglichmachung von bis zu 15 Prozent eines veröffentlichten Werkes für diesen Zweck gestattet – eine Messgröße, die auf elektronische Spiele in der Praxis nicht anwendbar erscheint. Sicherlich auch vor diesem Hintergrund sieht § 69d in Absatz 5, der sich speziell um Computerprogramme dreht, in Erweiterung von § 60a eine vollständige Nutzung solcher Programme vor, sofern sie „zum Zweck der Veranschaulichung von Unterricht und Lehre“[26] erfolgt. Über diesen Zweck wird in praktischen Szenarien jedoch oftmals nicht ohne Weiteres zu entscheiden sein, insbesondere in universitären Kontexten, in denen gleichermaßen Belange der Forschung relevant sind. Für diese sieht der eigene Paragraph § 60c gleichfalls eine 15-Prozent-Grenze vor; die Erweiterung auf vollständige Werke gemäß § 69d findet hier jedoch keine Anwendung.

Übertragen auf den Betrieb eines Game Labs an einer Universitätsbibliothek bedeutet dies, dass sichergestellt werden muss, dass Computerspiele, die im Lab Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden, ausschließlich zu den vom Gesetz bestimmten Zwecken der Lehre eingesetzt werden. Da diese Kontrolle pragmatisch nicht zu bewerkstelligen ist, muss regelmäßig von einer Begrenzung auf 15 Prozent eines Spiels ausgegangen werden. Über die genaue Messung dieser 15 Prozent gibt das Gesetz, wie oben bereits problematisiert, außerdem keinen Aufschluss, mit dem Ergebnis, dass die Regelung insgesamt praktisch nicht umsetzbar erscheint.

Rechtssicherheit für die Bereitstellung elektronischer Spiele zu Zwecken von Forschung und Lehre lässt sich daher nach aktueller Gesetzeslage ausschließlich durch eine explizite Erlaubnis seitens des jeweiligen Spieleherstellers erlangen. Im Ergebnis bedeutet dies eine schriftliche Anfrage bei jedem Rechteinhaber unter Bezugnahme auf den vorgesehenen Nutzungszweck. Dieser Weg wurde daher auch für die im Game Lab bereitgestellten Titel gewählt – mit unterschiedlichem Erfolg, abhängig vom jeweiligen Hersteller. Zwar konnte durchweg eine Offenheit seitens der Firmen für das Anliegen und damit für die gewünschte Nutzung festgestellt werden, ein zuweilen größeres Problem schien und scheint es jedoch in vielen Unternehmen zu sein, die befugte Ansprechperson bzw. Organisationseinheit zu ermitteln und zu erreichen. Hier führten zuweilen nur unkonventionelle Herangehensweisen, etwa die Kontaktaufnahme mit Presse- oder Social-Media-Teams der Hersteller oder der Besuch einschlägiger Messen oder Branchentreffs, zu Erfolgen.

6 Start in den Pilotbetrieb

Trotz seiner organisatorischen und technischen Einbindung in die vorhandenen Strukturen des Medienzentrums war für den Aufbau des Game Labs zusätzliches Personal erforderlich. Dies betraf zum einen die Unterstützung der technischen Inbetriebnahmen der zahlreichen neuen Gerätetypen und der zugehörigen Software, zum anderen die Entwicklung des zugehörigen Service- und Workshop-Angebotes. Hierfür standen befristet über einen Zeitraum von zwei Jahren Mittel für die Einstellung eines Medientechnikers sowie für eine studentische Hilfskraft (40 Stunden pro Monat) zur Verfügung. Günstig für die Besetzung der Stellen erwies sich die enge Zusammenarbeit des Medienzentrums mit dem Institut für Medienwissenschaft der Universität, dessen Studierende und Absolventinnen und Absolventen bereits in der Vergangenheit eine überaus geeignete Zielgruppe entsprechender Ausschreibungen darstellten. Vermittelt durch dieses Personal können umgekehrt zugleich aktuelle fachliche Bedarfe bzw. Schwerpunkte der medienwissenschaftlichen Forschung und Lehre – in diesem Fall im Bereich der Game Studies – eingebunden werden.

Eine Treadmill ermöglicht realistischere Bewegungsabläufe in VR-Szenarien (Foto: Susanne Saker)

Die Planung und der Aufbau des Game Labs erfolgten darüber hinaus, wie eingangs bereits dargestellt, in enger Kooperation mit einer ganzen Reihe weiterer Einrichtungen innerhalb der Universität. Entsprechendes galt auch für die Inbetriebnahme des Labs, die im Herbst 2022 in Form einer „soft opening“, d. h. einer inoffiziellen Eröffnung, erfolgte. In diesem Rahmen erhielten zunächst ausschließlich ausgewählte Personen bzw. Projekte Zugang zum Game Lab bzw. zu entsprechenden Leihgeräten, während sich das Lab noch im Aufbau befand. Ziel war es, die Infrastruktur und die entsprechenden Workflows zunächst mit diesen Kooperationspartnern intensiv zu testen und bedarfsgerecht anzupassen. Dieses Vorgehen, das sich bereits bei der ursprünglichen Inbetriebnahme des Medienzentrums bewährt hatte, erwies sich als äußerst hilfreich, da beispielsweise im Hinblick auf die Nutzung von Steam mit vielen verschiedenen Benutzerinnen und Benutzern noch einige praktische Probleme identifiziert und teilweise auch bereits gelöst werden konnten. In der Folge war es möglich, das Angebot sukzessive auf insgesamt ein knappes Dutzend Pilotprojekte auszudehnen. Die offizielle Eröffnung des Game Labs und damit auch die Überführung in den regulären Betrieb ist gemeinsam mit den übrigen XSpaces geplant.

7 Fazit und Ausblick

Mit der Einrichtung des Game Labs ist es gelungen, einen zentralen Anlaufpunkt für Forschung und Lehre mit und über elektronische Spiele an der Universität Marburg zu etablieren. Die auch ohne gezielte Werbemaßnahmen stetig zunehmende Nutzung und Nachfrage nach den Angeboten des Labs bestätigt die bisherige konzeptionelle Planung. Zudem traten Synergieeffekte zu Tage, die zu Anwendungsszenarien im Game Lab führten, die bei der ursprünglichen Konzeption nicht vorgesehen waren. So wurde beispielsweise durch an der Planung beteiligte medienpraktische Projekte der Bedarf geäußert, für die leistungsfähigen Rechner zusätzlich die Software Pano2VR[27] anzuschaffen, um 360°-Rundgänge durch verschiedene Ausstellungen und Einrichtungen der Universität zu erstellen.

Die Schwerpunkte der weiteren Arbeit werden zum einen im Ausbau des Angebotes rund um die Produktion von Spielinhalten bestehen. Hier ist unter anderem die Durchführung von sogenannten „Game Jams“ geplant, d. h. eintägigen Intensiv-Workshops, als deren Ergebnis von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils ein oder mehrere selbstproduzierte kleine Spiele präsentiert werden können sollen. Zum anderen möchte die Universitätsbibliothek Marburg bezüglich der hier geschilderten Herausforderungen rechtlicher, organisatorischer und technischer Art mit entsprechend interessierten Einrichtungen an anderen Universitäten und Hochschulen in einen regelmäßigen Austausch treten und hat daher für den September 2023 zur Gründungsveranstaltung eines „Netzwerkes Game Labs an Hochschulen“ eingeladen.

Die kulturelle Bedeutung elektronischer Spiele wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen, gleiches gilt für die Auseinandersetzung mit Spielen in Forschung und Lehre. Bibliotheken in ihrer doppelten Rolle als zentrale Lern-, Begegnungs- und Kommunikationsorte sowie als Gedächtniseinrichtungen der Universitäten und Hochschulen sollten die damit verbundenen Aufgaben annehmen und Infrastruktur sowie die entsprechenden Serviceangebote bereitstellen.

Über die Autoren

Michael Mosel

Tobias Müllerleile

© 2023 bei den Autoren, publiziert von De Gruyter.

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Fachbeiträge

- The Studium – University Library and Student Union Building, a Learning Centre in Strasbourg

- Neue Bereichsbibliothek Sprach- und Kulturwissenschaften der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

- FAIRe Geodaten aus dem Archiv. Ein Tool zur automatisierten Metadatenextraktion aus historischen Karten

- Aufbau eines Game Labs an der UB Marburg

- Bibliotheken als praxeologische Begegnungsräume. Umrisse einer Laborkultur für die digitalen Geisteswissenschaften

- Konsortiale digitale Langzeitarchivierung für Wissenschaft, Kultur und Gedächtnisinstitutionen

- Magazine für audiovisuelle Medien in Bau 3 des Staatsarchivs Zürich: Spezifizierung, Realisierung und Inbetriebnahme

- Tagungsberichte

- Bestandserhaltung heute – Massendigitalisierung und Schutz von Originalen

- Ein gemeinsamer Blick auf die Nutzenden: Die 7. Conference on User Experience in Libraries, UXLibs VII

- „re von naH – Vorwärts nach weit“

- Nachrichten

- Nachrichten

- Produktinformationen

- Produktinformationen

- ABI Technik-Frage

- Wie bereitet man den Wechsel zu einer neuen Software vor?

- Veranstaltungskalender

- Veranstaltungskalender

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Fachbeiträge

- The Studium – University Library and Student Union Building, a Learning Centre in Strasbourg

- Neue Bereichsbibliothek Sprach- und Kulturwissenschaften der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

- FAIRe Geodaten aus dem Archiv. Ein Tool zur automatisierten Metadatenextraktion aus historischen Karten

- Aufbau eines Game Labs an der UB Marburg

- Bibliotheken als praxeologische Begegnungsräume. Umrisse einer Laborkultur für die digitalen Geisteswissenschaften

- Konsortiale digitale Langzeitarchivierung für Wissenschaft, Kultur und Gedächtnisinstitutionen

- Magazine für audiovisuelle Medien in Bau 3 des Staatsarchivs Zürich: Spezifizierung, Realisierung und Inbetriebnahme

- Tagungsberichte

- Bestandserhaltung heute – Massendigitalisierung und Schutz von Originalen

- Ein gemeinsamer Blick auf die Nutzenden: Die 7. Conference on User Experience in Libraries, UXLibs VII

- „re von naH – Vorwärts nach weit“

- Nachrichten

- Nachrichten

- Produktinformationen

- Produktinformationen

- ABI Technik-Frage

- Wie bereitet man den Wechsel zu einer neuen Software vor?

- Veranstaltungskalender

- Veranstaltungskalender