Abstract

China combines offers of cooperation with coercive measures to influence the politics of states in the Asia-Pacific region. While the former primarily involve the creation of economic incentives, the latter include, among other things, diplomatic pressure, economic sanctions, and grey-zone as well as military operations. Drawing on balance of power theory and wedge strategies, this article demonstrates how China employs coercive measures to divide countervailing coalitions whenever its core interests are threatened. Given the increasing linkages between the Asia-Pacific and Euro-Atlantic regions, European states are also likely to become targets of such Chinese statecraft in the near future.

1 Einleitung

Der Einsatz von Zwang (Coercion) – also Instrumenten der Außenpolitik in Form von diplomatischen, wirtschaftlichen, hybriden (grey-zone) oder militärischen Maßnahmen – durch China gegenüber Staaten im Asien-Pazifik-Raum ist zu einem prägenden Element der sicherheitspolitischen Dynamik in der Region geworden. Nahezu sämtliche Staaten der Region waren in den letzten zwei Jahrzehnten das Ziel derartiger Zwangsmaßnahmen. Bekannte Fälle sind die Exportrestriktionen für Seltene Erden nach Japan im Zuge des Disputs um die Senkaku-Inseln (2010–2012) im Ostchinesischen Meer; Import- und Tourismusrestriktionen gegen die Philippinen; sowie hybride Maßnahmen in der maritimen Grauzone gegen die Philippinen und Vietnam im Kontext der Dispute im Südchinesischen Meer (SCM). Besonders starke informelle Wirtschaftssanktionen erfolgten gegen Südkorea als Reaktion auf die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD (2016–2017). Ebenfalls zu beobachten waren Restriktionen gegenüber der Einfuhr australischer Konsumgüter nach China sowie gegenüber Studienaufenthalten in dem Land – nicht zuletzt im Zusammenhang mit Canberras Bestreben, Chinas politischen Einfluss im eigenen Land zurückzudrängen (2018–2020).[1] Angesichts des wirtschaftlichen und militärischen Aufstiegs Chinas in den letzten vier Jahrzehnten mag es nicht überraschen, dass die chinesische Regierung über ein breites Repertoire staatlicher Einflussmittel verfügt, um kleinere Nachbarstaaten in ihren politischen Entscheidungen zu beeinflussen. Es greift jedoch zu kurz, dieses Verhalten allein als einen Ausdruck gestiegener Machtressourcen aus politischer und militärischer Perspektive zu deuten. Dieser Erklärungsansatz verkennt die strukturellen Rahmenbedingungen, die Chinas außenpolitisches Handeln im internationalen System wesentlich mitbestimmen.

Der Asien-Pazifik-Raum steht im geopolitischen Zentrum des strategischen Wettbewerbs zwischen den USA und China. Chinas Politik gegenüber Regionalstaaten muss daher stets im Kontext der chinesischen strategischen Interessen relativ zu den USA verstanden werden, wobei die außenpolitische Positionierung eben jener Staaten den Verlauf des sino-amerikanischen Wettbewerbs maßgeblich prägen wird. Idealtypisch kommen hierbei drei Optionen ihrer Positionierung in Betracht: (Option A) eine Politik des Balancing an der Seite der USA zur Bildung eines Gegengewichts gegen Chinas wachsenden Einfluss; (Option B) strategisches Hedging, gekennzeichnet durch eine „neutrale“, d. h. äquidistante Haltung im Großmachtwettbewerb; oder (Option C) eine Bandwagoning-Strategie, bei der sie sich an das aufsteigende China anlehnen.[2] Da Staaten die Beibehaltung ihrer Position im internationalen System priorisieren, ziehen sie es in der Regel vor, sich auf der Seite der etablierten Großmacht gegen den Herausforderer zu positionieren (Option A).[3]

Um Staaten dennoch auf eine Hedging-Position (Option B) oder im Idealfall auf eine Bandwagoning-Position (Option C) zu bewegen, verfolgt Peking eine Außenpolitik des sogenannten „Friedlichen Aufstiegs“. Diese baut auf Win-Win-Kooperation und verspricht wirtschaftliche Vorteile für alle, die mit China Handel treiben und dort investieren. Dem liberalen Paradigma folgend gelang es Peking, Staaten in der Region und darüber hinaus eng an seine wachsende Wirtschaft zu binden. Zugleich präsentierte sich China als autoritäres Erfolgsmodell, einen klaren Gegenentwurf zu den USA, und als einen eigenständigen Macht-Pol in einer multipolaren Weltordnung. Chinas Friedlicher Aufstieg in Kombination mit wachsender wirtschaftlicher Integration mit der Welt war somit eine erfolgreiche außenpolitische Strategie. Sie förderte Chinas ökonomische und sicherheitspolitische Interessen und wirkte zugleich der Genese von Koalitionen und Allianzen gegen China entgegen.[4]

Dieser Artikel liefert eine Antwort auf die Frage, warum China eine augenscheinliche Abkehr von der bisher weitgehend erfolgreichen Politik des Friedlichen Aufstiegs vollzieht und durch seine Außenpolitik der diplomatischen, wirtschaftlichen, hybriden (grey-zone) und militärischen Zwangsmaßnahmen das Risiko eingeht, dass sich die Zielstaaten gegen ein zunehmend bedrohliches und aggressives China organisieren. Das Kernargument dieses Artikels beruht auf der Annahme, dass die chinesische Führung den strategischen Wert von Regionalstaaten, insbesondere im Kontext des Wettbewerbs mit den USA, anerkennt. Erzwingende Maßnahmen stellen dabei keine 180-Grad-Wende in Bezug auf internationale Kooperation und das Narrativ eines friedlich aufsteigenden Chinas dar. Vielmehr sind Zwang und Kooperation zwei Ausprägungen der chinesischen Staatskunst und eine Strategie, mit der China seit Jahrzehnten konsequent und weitgehend erfolgreich das Potenzial von Allianzen und Partnerschaften regionaler Staaten sowie der USA gegen sich selbst schwächt.

Zwar waren bisher vornehmlich Staaten der asiatisch-pazifischen Region das Ziel chinesischer Zwangsmaßnahmen, sowohl mit Blick auf die Anzahl der Vorfälle als auch mit Blick auf deren Intensität (vgl. Abschnitt 5). Dem Argument dieses Artikels folgend, liegt dies in der Fähigkeit von regionalen Staaten begründet, die militärstrategische Position Chinas relativ zu den USA signifikant zu beeinflussen. Die indo-pazifischen und euro-atlantischen Räume sind jedoch zunehmend miteinander verflochten. In dieser Hinsicht ist Russlands Krieg gegen die Ukraine besonders aufschlussreich: China versorgt Russland mit Dual-Use-Gütern und zunehmend auch direkt mit Waffensystemen auf dem Schlachtfeld. Zudem stützt es die stark sanktionierte russische Wirtschaft durch Importe von Öl und Gas und amplifiziert das russische Narrativ auf der politischen Weltbühne.[5] Hinzu kommt Nordkoreas Unterstützung der russischen Aggression durch Soldaten, bisher vor allem in der Region Kursk,[6] sowie durch Rüstungsgüter, insb. Artilleriemunition.[7] Gleichzeitig finden sich auf der Liste der Länder, die die Ukraine mit finanziellen Mitteln und Rüstungsgütern unterstützen, zahlreiche Demokratien der asiatisch-pazifischen Region, darunter Japan, Südkorea und Australien.[8] Diese Verflechtung der asiatisch-pazifischen und euro-atlantischen Kriegstheater bedeutet allerdings, dass auch europäische Staaten zum Ziel von starken chinesischen Zwangsmaßnahmen werden können, sobald ihre Handlungen Chinas Kerninteressen herausfordern (vgl. Abschnitt 5.4).

Die seit den 2000er Jahren zu beobachtende graduelle De-Priorisierung amerikanischer Sicherheitsgarantien gegenüber seinen europäischen Verbündeten erhöht das Potenzial der chinesischen Staatskunst weiter – sei es durch Zwang oder Angebote der Kooperation. Der Umstand, dass die zweite Trump-Administration sogar den Schutz asiatischer Alliierter infrage stellt und somit den amerikanischen Pivot to Asia zu revidieren scheint, vergrößert die Angriffsfläche der außenpolitischen Druckmittel Chinas gegenüber westlich-geprägten Demokratien in Asien-Pazifik. Dieser Beitrag wertet die chinesische Staatskunst gegenüber asiatischpazifischen Staaten der ersten zwei Dekaden des 21. Jahrhunderts aus und projiziert chinesische Handlungsoptionen gegenüber Staaten in Asien und Europa auf die kommenden Jahrzehnte, unter der Annahme, dass sich isolationistische Tendenzen der amerikanischen Außenpolitik auch nach der 47. US-Administration, obgleich weniger eklektisch und erratisch, verstetigen werden.

2 „Chinas Traum“ vom „Friedlichen Aufstieg“ zur Hegemonialmacht

Ein zentrales Element gegenwärtiger chinesischer Innen- und Außenpolitik ist der sogenannte „Chinesische Traum“ der „Großen Wiederauferstehung“. Dieser gleicht einer „Renaissance der chinesischen Nation“, im Englischen meist übersetzt als „(Great) Rejuvenation of the Chinese Nation“. Dieser Chinesische Traum ist eine von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) aufgesetzte Projektion der Wünsche und Ambitionen des chinesischen Volkes. Der Chinesische Traum formuliert, in der Bewertung von Toshi Yoshihara und James R. Holmes, u. a. die Ziele: China in eine wohlhabende und selbstbewusste Nation zu transformieren; China als Hegemonialmacht in Asien und eminenten Pol in einer multipolaren Weltordnung zu etablieren; die Status-quo-Macht USA abzulösen und die internationale Ordnung nach Chinas Belieben zu revidieren.[9] Der Chinesische Traum basiert auf einer nationalistischen Staatsideologie, in der die Schicksale des chinesischen Volkes und des chinesischen Staates verflochten werden. Die Große Wiederauferstehung ist das zentrale Thema des Chinesischen Traumes und diktiert eine Rückkehr des chinesischen Staates und seines Volkes in einen Zustand von Reichtum und Macht. Die Große Wiederauferstehung ist, aus Sicht der chinesischen Führung, eine Notwendigkeit der jüngeren chinesischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, insb. dem „Jahrhundert der Demütigung“ durch westliche Staaten und Japan. In diese Periode fallen unter anderem die beiden Opiumkriege (1839–1842; 1856–1860), die Sino-Japanischen Kriege (1894–1895; 1937–1945), die Niederschlagung des Boxeraufstandes (1899–1901) sowie die teils daraus resultierenden „Ungleichen Verträge“.[10]

Der Chinesische Traum und die Große Wiederauferstehung können auch als Leitprinzipien der chinesischen Außenpolitik gegenüber der asiatisch-pazifischen Region und dem Rest der Welt gesehen werden. Die chinesische Regierung formulierte ein Neues Modell der Großmachtbeziehungen, das Beziehungen auf Augenhöhe mit den USA sowie zu einem gewissen Grad auch mit Russland und der EU beschreibt.[11] In der sogenannten Nachbarschaftsdiplomatie erklärt China seine hegemonialen Bestrebungen gegenüber der asiatisch-pazifischen Region, wenngleich es diese nicht als solche benennt.[12] Im Zuge dieser Nachbarschaftsdiplomatie mit Hegemonialambition etablierte China über die letzten zwei Jahrzehnte internationale Institutionen, die zumeist einen regionalen wirtschafts- und sicherheitspolitischen Bezug haben; hierzu zählen die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), die Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) sowie die Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Die chinesische Politik gegenüber Regionalstaaten wird flankiert durch ein historiografisch obskures Narrativ, das gemeinsame Ziele und Erfahrungen, unter anderem durch europäischen und japanischen Kolonialismus, betont und nur die positiven Aspekte Chinas historischer Beziehungen mit seinen Nachbarn erwähnt. Klares Ziel Chinas ist es weiterhin, den Einfluss extra-regionaler Akteure in der asiatisch-pazifischen Region – vor allem der USA und europäischer Staaten – auf ein Minimum zu reduzieren.[13]

Die Staaten Südostasiens sind ein hervorzuhebender Adressat des Narrativs des Friedlichen Aufstiegs sowie der Nachbarschaftsdiplomatie. Peking betont wiederholt das Format der ASEAN+3 und die Rolle, die China in der Entwicklung der Region gespielt haben will. In dem Buch „China Regieren“ beschwört Staatspräsident und KPCh-Generalsekretär Xi Jinping die gemeinsame Geschichte ostasiatischer Staaten und ihre Erfahrung mit westlicher Unterdrückung. Xi folgert, dass Frieden und Stabilität die gemeinsame Verantwortung Chinas und der Staaten der Region sind. In der Vergangenheit seien China und die Staaten ASEANs Seite an Seite gestanden, um ihre Selbstbestimmung wieder in den eigenen Händen zu halten.[14] China akzeptiere die konstruktive Rolle extra-regionaler Akteure, warne aber gleichzeitig davor, die Diversität der Region zu missachten, heißt es weiter. China und ASEAN seien eine „Gemeinschaft mit gemeinsamer Bestimmung“.[15] Diese exklusiv-asiatische Gemeinschaft entspricht der chinesischen Idee eines „Asien für Asiaten“, die Xi in einer CICA-Rede im Mai 2014 formulierte.[16]

Grenzkonflikte Chinas sowie Erste und Zweite Inselkette

Quelle: U. S. Department of Defense 2010, 23.

Chinas Hegemonialambitionen sind kein Selbstzweck, sondern beruhen auf dem strategischen Kalkül der KPCh-Führung seit der Gründung der VR China. Diese sah die Vormachtstellung der USA in der Asien-Pazifik-Region seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs als militärische Bedrohung. Chinas Beteiligung am Koreakrieg (1950–1953) verdeutlicht, dass die KPCh-Führung bereits kurz nach der Gründung der VR China (1949) bereit war, erhebliche Ressourcen zu investieren, um den US-amerikanischen Einflussbereich in Chinas unmittelbarer Nachbarschaft zurückzudrängen.[17]

Der sino-amerikanische Wettbewerb durchdringt mittlerweile die Gesamtheit der sicherheitspolitischen und volkswirtschaftlichen Prozesse weltweit. Allerdings konzentriert sich die militärstrategische Komponente dieser Rivalität weitgehend auf den Westpazifik. Das Westpazifische Kriegstheater (WPT) kann als der geografische Raum zwischen dem ostasiatischen Kernland und der Zweiten Inselkette definiert werden. Die Erste Inselkette bildet das Zentrum der militärstrategischen Rivalität zwischen China und den USA mitsamt ihren Alliierten.[18]

Die Erste Inselkette zieht sich von der zu Russland gehörenden Kamtschatka-Halbinsel im Norden über die Kurilen nach Süden über das japanische Archipel und die Nansei-Inseln, Taiwan, die Philippinen bis Borneo. Die Zweite Inselkette verbindet Japan mit den Ogasawara-Inseln, den Marianen, Guam, Neuguinea und Australien. Aus der Perspektive Chinas wirkt die Erste Inselkette dabei wie eine natürliche Barriere, die die chinesischen maritimen Kommunikationslinien durch einige wenige Flaschenhälse zwängt und somit den chinesischen Selbstanspruch als Hegemonialstaat mit maritimer Machtprojektionsfähigkeit einhegt.[19] Entlang der Ersten Inselkette befinden sich mit Japan und den Philippinen zwei Alliierte der USA; mit Taiwan, Malaysia und Singapur Partner, mit denen die USA Verteidigungs- und Sicherheitsabkommen unterhalten.[20] Diese Alliierten und Partner werten das amerikanische Potenzial auf, Chinas Fähigkeit zur militärischen Machtprojektion auf den asiatischen Kontinent einzugrenzen, und erlauben es den USA, militärische Systeme und Personal von der Westküste Nordamerikas über den Pazifik – außerhalb der Reichweite konventioneller chinesischer Abstandswaffen – in die einzelnen Subtheater des WPT zu verlegen.[21]

Auf der Ersten Inselkette sind die Subtheater des Südchinesischen Meeres und der koreanischen Halbinsel von besonderer Bedeutung. Im SCM ist die Geografie des Meeresgrundes ausschlaggebend; das SCM ist das einzige Küstenmeer Chinas mit Wassertiefen, welche teilweise klandestine U-Boot-Operationen ermöglichen, ohne die Erste Inselkette zu passieren und eine Detektion durch Sensoren der USA oder ihrer Alliierten zu riskieren.[22] Die koreanische Halbinsel liegt zwischen der Ersten Inselkette und dem ostasiatischen Festland und somit in unmittelbarer Nähe zu chinesischem Territorium. Der USA-Alliierte Südkorea, wie auch weitere Territorien entlang der Ersten Inselkette, ermöglichen den USA die Stationierung (forward deployment) von Aufklärungs- und Wirksystemen. Dies grenzt Chinas Manöverfähigkeiten im Raum westlich der Ersten Inselkette ein und verkompliziert Chinas Ambitionen, Anti-Access/Area Denial (A2/AD)-Fähigkeiten im WPT zu etablieren. Gleichzeitig präsentiert die koreanische Halbinsel aus Sicht der USA auch fundamentale Herausforderungen, darunter insbesondere das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm, welches die Sicherheit der Alliierten in der Region und der kontinentalen USA bedroht.[23]

Die Stationierung der US-Streitkräfte im WPT, die durch konventionelle Aufklärungs- und Wirksysteme sowie Raketenabwehrsysteme (theatre missile defense – TMD; national missile defense – NMD) gestützt wird, bildet den Referenzpunkt für Chinas strategische Ambitionen gegenüber dem WPT. Es ist für China daher nicht ausreichend, lediglich stärker als seine asiatischen Nachbarn zu werden. Vielmehr ergibt sich aus den Hegemonialbestrebungen Chinas die Notwendigkeit, militärische Fähigkeiten zu entwickeln, die es der Volksbefreiungsarmee (PLA) erlauben, den USA den Zugang zum WPT zu verwehren und selbst in der Lage zu sein, über das gesamte WPT hinweg konventionelle militärische Macht zu projizieren und gleichzeitig eine glaubwürdige nukleare Zweitschlagfähigkeit zu gewährleisten. Das ultimative Ziel des Chinesischen Traumes vom Friedlichen Aufstieg zur Hegemonialmacht ist es, den Kampf um die Vorherrschaft in Asien zu gewinnen, ohne den Spuren vergangener Großmächte in die Falle des Thukydides zu folgen.[24]

3 Chinas Staatskunst: Die Klaviatur der Sanktionen

Ausgangspunkt für ein Studium außenpolitischer Zwangsmaßnahmen ist die Literatur der Strategischen Studien aus den Jahrzehnten des Kalten Krieges. In dieser Literatur wurden Theorien und Konzepte entwickelt, die beschreiben, wie die beiden Großmächte USA und Sowjetunion ihre inhärente politische, wirtschaftliche und militärische Macht mit sogenannten „measures short of war“ einsetzen, um die Politik des Gegners, einschließlich seiner Verbündeten, zu beeinflussen, ohne einen direkten Militärschlag auszuführen und folglich eine Eskalation zu riskieren.[25] Thomas C. Schelling unterscheidet zwischen zwei Formen außenpolitischen Zwangs (Coercion): Abschreckung (Deterrence) und Überzeugung (compellence). Abschreckung zielt darauf ab, den Status quo zu bewahren und den Gegner von einer Handlung, die er sonst unternehmen würde, abzuhalten. Überzeugung hingegen soll den Gegner dazu bewegen, eine Handlung vorzunehmen, die er sonst unterlassen hätte.[26] Beiden Formen ist gemein, dass sie auf der Fähigkeit des Senders beruhen, Schmerz, im abstrakten Sinne, auszuüben. In den Worten Schellings: „[i]t is the power to hurt, not military strength in the traditional sense, that inheres in our most impressive military capabilities at the present time.“[27]

Auch die Literatur zur Economic Statecraft (Wirtschaftliche Staatskunst) befasst sich mit der Praxis von Staaten, u. a. wirtschafts- und finanzpolitische Werkzeuge anzuwenden, um Entscheidungen des Zielstaates, meist in einem anderen Politikfeld, bspw. in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, herbeizuführen. Die Economic Statecraft erkennt diese Maßnahmen als Mittel, das zwischen Krieg und Beschwichtigungspolitik liegt. Es erlaubt dem Senderstaat, außenpolitische Entschlossenheit und gleichzeitig den Willen zur Deeskalation zu demonstrieren. David A. Baldwin klassifiziert Economic Statecraft als eine „friedliche“ Form der Außenpolitik (in Abgrenzung zur militärischen Eskalation), die kostenintensiver und somit nach außen glaubwürdiger ist als Diplomatie oder Propaganda, jedoch weniger kostspielig als militärische Kampagnen.[28]

Eine Besonderheit in der Literatur zur Staatskunst (Statecraft) ist, dass sie nicht nur politische Zwangsmaßnahmen, die sogenannten „sticks“, sondern auch Anreize, die sogenannten „carrots“ in der Betrachtung von zwischenstaatlichen Beziehungen mit einbezieht. Mit anderen Worten: Für die Betrachtung zählt nicht allein die Peitsche, sondern ebenso das Zuckerbrot – ein Aspekt, der für das Argument der vorliegenden Studie (vgl. Abschnitt 4) besonders wichtig ist.

Bei Anreizen (Inducements) handelt es sich in der Regel um Maßnahmen des Senderstaates, die das Ziel verfolgen, den Empfänger mittels sogenannter „positiver Sanktionen“ dazu zu bewegen, seine Politik zu ändern. Dazu gehören beispielsweise die Reduzierung von Einfuhrzöllen, die Verleihung des Status als most favoured nation (MFN), Subventionen, Entwicklungshilfe (ODA), Investitionen (FDI) oder Steuererleichterungen für Kapitalflüsse.[29] Auch Initiativen zur wirtschafts- und sicherheitspolitischen Kooperation in Bereichen wie Fischerei, Ressourcenförderung oder Küstenwachen, die China in der Vergangenheit nutzte, sind hier zu nennen.

Bei Zwangsmaßnahmen (Coercion) handelt es sich in der Klassifizierung der Staatskunst um sogenannte „negative Sanktionen“. Dazu zählen klassische Wirtschaftssanktionen wie Handelsembargos, die Erhebung von Einfuhrzöllen, die Einstellung eines zuvor gewährten MFN-Status, das Blacklisting bestimmter Güter und Dienstleistungen oder die Aberkennung von Lizenzen auf dem heimischen Markt.[30]

China ist selbstverständlich nicht allein mit seiner Praxis, Sanktionen als Druckmittel einzusetzen, um die Politik von Zielstaaten zu beeinflussen. Auch westliche Staaten sowie Organisationen wie die Europäische Union und die Vereinten Nationen nutzen dieses Instrument häufig, beispielsweise im Kontext der iranischen und nordkoreanischen Atomwaffenprogramme oder der russischen Aggression gegen die Ukraine. Auch die Zollpolitik der zweiten Trump-Administration fällt in diese Kategorie. Eine Besonderheit der chinesischen Staatskunst ist allerdings, dass China primär auf sogenannte informelle Sanktionen zurückgreift und die Existenz derartiger Maßnahmen offiziell dementiert.[31] Die Reduzierung von Touristenreisen oder das Instigieren von Boykotten, ohne nachweisbare Involvierung des chinesischen Staates, sind zwei typische Formen informeller negativer Sanktionen, derer sich China häufig bedient.[32]

Das Konzept der negativen Sanktionen umfasst auch nicht-wirtschaftliche Druckmittel, darunter diplomatische, hybride (grey-zone) und militärische Zwangsmaßnahmen.

Diplomatische Zwangsmaßnahmen (diplomatic coercion) bewirken eine Degradierung der diplomatischen Beziehungen: Dazu zählen beispielsweise das Einbestellen des Botschafters, die Schließung der Botschaft oder öffentliche Beschwerden zwischen zwei Außenministerien.[33]

Hybride (grey-zone) Zwangsmaßnahmen (grey-zone coercion) bezeichnen Operationen in der Grauzone, bei denen Institutionen und deren Fähigkeiten für typischerweise militärische Zwecke genutzt werden. Diese Operationen in der Grauzone erlauben dem Sender ein hohes Maß an plausibler Abstreitbarkeit, weshalb diese Form der Staatskunst häufig im Kontext hybrider Kriegsführung angewandt wird. Der Vorteil ist, dass Grauzonen-Operationen dem Angreifer, im Vergleich zu klar identifizierbaren konventionellen militärischen Operationen, ein höheres Maß an Eskalationskontrolle ermöglichen, insbesondere bei der Durchsetzung militärstrategischer Ziele. Beispiele hierfür sind der Einsatz von Küstenwache und Fischereimiliz zur Durchsetzung von territorialen Ansprüchen oder die Errichtung von Siedlungen in umstrittenen Gebieten. Auch Informationsoperationen bzw. psychologische Kriegsführung zählen in diese Kategorie.[34] Hybride Zwangsmaßnahmen in der Grauzone sind derart ausgerichtet, dass rote Linien gezielt nicht überschritten werden. Es handelt sich zumeist um viele kleine Eskalationen, die für sich genommen nur einen geringen Effekt haben, die im Aggregat über die Zeit hinweg jedoch einen substanziellen Einfluss auf das strategische Gesamtlagebild im Sinne des Aggressors bzw. Senders herbeiführen.[35]

Militärische Zwangsmaßnahmen (military coercion) liegen auf dem höchsten Eskalationslevel. Sie finden statt als Demonstration, Androhung oder Einsatz von militärischer Gewalt unterhalb der Schwelle zum Krieg („short of war“). Beispiele hierfür sind das Zurschaustellen neuer Technologien und Fähigkeiten, Übungen der Streitkräfte, der temporäre Einsatz von Truppen oder militärische Operationen in bestimmten Regionen, etwa in geografischer Nähe zu einem Rivalen, die das militärische Bedrohungspotenzial des Senders signalisieren sollen.[36]

4 Theorie und Argument: Die Ausübung von Zwang als External Balancing

In der neorealistischen Denkschule ist der zentrale Faktor für staatliches Handeln im internationalen System das Bestreben, das Überleben des eigenen Staates gegenüber externen Bedrohungen durch andere Staaten abzusichern.[37] Gemäß der neorealistischen Theorie der Balance of Power (BoP) haben Staaten grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um ihre eigene Position relativ zu anderen Akteuren im internationalen System zu beeinflussen: Internal Balancing und External Balancing. Kenneth N. Waltz definiert diese Konzepte wie folgt: Internal Balancing sind Handlungen eines Staates, die das Ziel verfolgen, die eigene Wirtschaft und Produktionskapazität zu verbessern, militärische Fähigkeiten auszubauen sowie die strategische Ausrichtung dieser Kapazitäten auf einen Gegner. External Balancing sind Handlungen eines Staates, die das Ziel verfolgen, eigene Allianzen zu stärken oder die Allianzen des Gegners zu schwächen.[38]

Klassifizierung von Handlungen einer Großmacht gegenüber Sekundärstaaten

|

Beobachtbare sicherheitspolitische Handlung |

Staatskunst |

BoP Theorie |

Keil-Strategie |

|

Anreize: diplomatische & wirtschaftliche Kooperation in internationalen Institutionen, gemeinsame Investitionen, FDI, ODA, Reduktion von Zöllen, MFN-Status, etc. |

Positive Sanktionen |

External Balancing |

Reward Wedge |

|

Zwangsmaßnahmen Diplomatisch: Einbestellen d. Botschafters, Schließen der Botschaft, öffentlicher Protest etc. Wirtschaftlich: Einfuhrzölle, Export/Import-restriktionen, Widerruf MFN-Status, Reduktion von Touristen, Boykotte, etc. Grauzone: Einsatz v. Küstenwache & irregulären Kräften zur Durchsetzung von maritimen Ansprüchen, Psychologischer Krieg, etc. Militärisch: Militärübungen, Demonstration militärischer Fähigkeiten, auch in Peripherie des Adressaten, Einflug in Flugüberwachungszonen, etc. |

Negative Sanktionen |

External Balancing |

Coercive Wedge |

|

Gründung/Erweiterung eigener Allianzen: Formalisierung von Rüstungszusammenarbeit, gemeinsame Militärübungen, Verträge zur gegenseitigen militärischen Unterstützung, etc. |

/ |

External Balancing |

/ |

|

Aufbau eigene militärische Stärke: Investitionen in militärische Fähigkeiten, Modernisierung der Streitkräfte, Technologische Entwicklung oder Akquirierung neuer Waffensysteme, Neu-Priorisierung von militärischen Fähigkeiten (offensiv & defensiv), etc. |

/ |

Internal Balancing |

/ |

Staaten streben grundsätzlich nach einem Maximum an Sicherheit zu einem Minimum an strategischen und budgetären Kosten. Internal Balancing ermöglicht eine veritable Verbesserung der eigenen Sicherheit mit hoher Verlässlichkeit, allerdings mit Verzögerung und verbunden mit budgetären sowie meist auch innenpolitischen Kosten. External Balancing ermöglicht einen rapiden Zuwachs an Sicherheit mit niedrigerer Verlässlichkeit und geringen budgetären Kosten; es geht jedoch mit signifikanten außenpolitischen Kosten einher, etwa im Hinblick auf den Interessenabgleich mit den Alliierten oder die Gefahr,[39] in einen Konflikt des Partners hineingezogen zu werden.[40]

Das von Timothy W. Crawford geprägte Konzept der Wedge Strategy (wörtlich: „Keil-Strategie“) ermöglicht die Integration von Zwangsmaßnahmen in die BoP-Theorie.[41] Crawford definiert Keil-Strategien als Substitut zu den bekannten Formen des Balancing, also zu Investitionen in Rüstung und dem Schmieden von Allianzen. Keil-Strategien sind eine weitere Option für External Balancing, mit der ein Staat eine gegnerische Allianz verhindern, aufbrechen oder zumindest schwächen kann. Eine erfolgreiche Keil-Strategie reduziert die Anzahl und Stärke der Gegner, die sich gegen den Sender-Staat organisieren.[42]

Keil-Strategien als alternative Form des External Balancing sind in der Forschung zur kontemporären chinesischen Sicherheitspolitik von Bedeutung, da Peking die klassische Form des External Balancing, also die Etablierung eigener Allianzen, bisher weitgehend ablehnt. Die enge Kooperation zwischen Russland und China in vielen Bereichen, inkl. Rüstung, und die gegenseitige Unterstützung bei den strategischen Zielen des jeweils anderen in dessen Peripherie in WPT und Euro-Atlantik, ist sicherlich von Bedeutung.[43] Auch diverse Formate wie die „axis of upheaval“ oder CRINK (China, Russland, Iran, Nordkorea) erlauben es Peking, die eigenen strategischen Ziele zu verfolgen und die Ambitionen dieser Partner selektiv zu unterstützen, solange diese nicht mit den eigenen Zielen konkurrieren.[44] Mit Ausnahme von Nordkorea besitzt China jedoch mit keinem Staat ein Abkommen, das zur gegenseitigen militärischen Unterstützung verpflichtet,[45] und die Allianz mit Pjöngjang ist für Peking eher eine Verbindlichkeit als eine Versicherung.

Yasuhiro Izumikawa unterscheidet zwei Formen von Keil-Strategien: eine belohnende und eine bestrafende. Für ihren jeweiligen Erfolg ist entscheidend, ob der Senderstaat über ausreichend Reward Power bzw. Coercive Power verfügt. Die eigene Reward Power ist dabei stets in Relation zur Reward Power des Gegners gegenüber dem Zielstaat zu sehen.[46] Der Mehrwert von Keil-Strategien für die Forschung sicherheitspolitischer Prozesse auf internationaler Ebene liegt darin, dass sie die Gesamtheit der außen- und sicherheitspolitischen Maßnahmen, die im Kontext der Staatskunst beschrieben werden, als Formen des External Balancing erkennen. Keil-Strategien erlauben generalisierbare Annahmen und Ableitungen zum Verhalten von Staaten im internationalen System innerhalb der neorealistischen Logik der BoP-Theorie. Seit den grundlegenden theoretischen Annahmen von Crawford und Izumikawa wurde das Konzept der Keil-Strategien weiterentwickelt;[47] und unter anderem herangezogen, um chinesische und russische Keil-Strategien gegen amerikanische Alliierte in Asien-Pazifik und Europa zu erfassen und einzuordnen.[48]

Die Tabelle 1 synthetisiert die in diesem und dem vorangegangenen Abschnitt vorgestellten Konzepte aus Staatskunst, BoP-Theorie und Keil-Strategien. Sie zeigt zudem, wie sich empirische Beobachtungen zur Sicherheitspolitik einer Großmacht gegenüber Sekundärstaaten im Kontext eines Großmachtwettbewerbs klassifizieren lassen. Sekundärstaaten im Kontext eines Großmachtwettbewerbs sind die Staaten, die durch ihre Alignment-Position die BoP zwischen den Großmächten signifikant beeinflussen können.

Es wird deutlich, dass China durch sicherheitspolitische Handlungen einen Effekt des External Balancing gegen die USA und ihre Alliierten erzielen kann, ohne selbst klassische und weniger verlässliche Allianzen eingehen zu müssen – inklusive der politischen und strategischen Kosten. Durch Zwangsmaßnahmen bzw. negative Sanktionen, aber auch durch Anreize bzw. positive Sanktionen, verfolgt China das Ziel, Allianzen der USA zu verhindern, zu schwächen oder sogar aufzubrechen.

Das folgende Argument basiert auf zwei mit der BoP-Theorie konformen und in der Empirie ostasiatischer Sicherheitspolitik wenig kontroversen Grundannahmen: 1) Die chinesische Führung versteht den geopolitischen Wert von Regionalstaaten im Kontext des strategischen Wettbewerbs mit den USA; 2) Die chinesische Führung verfolgt bereits seit Jahrzehnten Internal Balancing gegen die USA, modernisiert ihre Streitkräfte und verbessert ihre offensiven und defensiven militärischen Fähigkeiten.[49]

Argument & Hypothesen: Die Standard-Sicherheitspolitik Chinas beruht auf der Strategie des Friedlichen Aufstiegs. Das Ziel besteht darin, Staaten durch Diplomatie und wirtschaftliche Kooperation (positive Sanktionen) an sich zu binden und somit potenzielle sowie existierende gegnerische Allianzen (USA+Regionalstaat) zu neutralisieren.[50]

(H1) Wenn ein Sekundärstaat Chinas Sicherheitsinteressen relativ zu den USA nicht oder nur gering herausfordert, wird China die Politik des Friedlichen Aufstiegs fortsetzen, um den Sekundärstaat weiter an sich zu binden und dazu zu bewegen, die herausfordernde Handlung einzustellen (External Balancing / Reward Wedge).

(H2) Wenn ein Sekundärstaat eine Politik verfolgt, die Chinas Sicherheitsinteressen relativ zu den USA signifikant herausfordert, und wenn eine Fortführung der Politik des Friedlichen Aufstiegs nicht zum Einlenken des Sekundärstaates führt, wird China negative Sanktionen nutzen, um den Sekundärstaat dazu zu bewegen, seine Politik zu ändern (External Balancing / Coercive Wedge).

(H3) Wenn ein Sekundärstaat die Herausforderung von Chinas Sicherheitsinteressen relativ zu den USA trotz Zwangsmaßnahmen über einen längeren Zeitraum fortsetzt, wird China stattdessen in zusätzliche militärische Fähigkeiten investieren, um die Herausforderung zu neutralisieren (Internal Balancing / Keine Keil-Strategie). Die wirtschaftliche und diplomatische Beziehung zwischen China und dem Sekundärstaat kann sich dabei oberflächlich normalisieren.

5 Analyse und Projektion: Chinesische Staatskunst im Westpazifik und in Europa

Im Folgenden werden die Hypothesen anhand zweier repräsentativer Fallstudien des WPT getestet und die Erkenntnisse auf das euro-atlantische Theater angewandt.

5.1 Chinas Staatskunst gegen die Philippinen im Kontext des SCM-Disputes

Das Südchinesische Meer ist ein wichtiger Operationsraum für die chinesischen Streitkräfte. Insbesondere mit Blick auf die Dislozierung von Sensor- und Wirkplattformen zur Durchsetzung einer A2/AD-Strategie gegen die USA und ihre Alliierten westlich der ersten Inselkette spielt es eine zentrale Rolle. Diese A2/AD-Fähigkeit ist außerdem die Voraussetzung für zwei weitere zentrale militärische Fähigkeiten Chinas:

Ungehinderte U-Boot-Operationen von der Marine Basis Yulin im Süden Hainans. Die PLA-Navy (PLAN) stationiert sämtliche ihrer strategischen U-Boote auf einer U-Boot-Basis im Norden des SCM.[52] Um das strategische Gleichgewicht zu sichern, muss China das SCM als sicheres Operationsgebiet für seine strategischen U-Boote etablieren.[53]

Ungehinderte Weltraumoperationen von der Startanlage Wenchang im Westen Hainans. Die größte Weltraumstartanlage Chinas im Norden des SCM ist die zentrale Schnittstelle für zivile, dual-use und rein militärische Weltraumoperationen des Landes. Die exklusiv für Trägersysteme mit hohen Nutzlasten ausgestattete Startanlage ist unter anderem für die CZ-5, CZ-7 sowie in Zukunft CZ-10 und CZ-12 vorgesehen. Weltraumfracht für die chinesische Orbital- und Mondstation sowie perspektivisch für Marsmissionen werden die Erde auf einer Flugbahn über das SCM verlassen.[54]

Der Disput um Scarborough Shoal im Frühjahr 2012 gilt als Wendepunkt in den sino-philippinischen Beziehungen, die sich in der vorangegangenen Dekade, insbesondere diplomatisch und ökonomisch, rapide entwickelt hatten. Während der Regierung von Gloria Macapagal Arroyo (2001–2010) war Chinas Charmeoffensive gegenüber den Philippinen weitgehend erfolgreich und China investierte unter anderem in Schienen- und Telekommunikationsinfrastruktur. Im Südchinesischen Meer kooperierten beide Länder von 2005 bis 2009 im Rahmen des Joint Marine Seismic Undertaking (JMSU), einem Projekt zur Exploration von Kohlenwasserstoffen auf dem Boden des SCM, dem sich auch Vietnam anschloss.[55]

Mehrere Faktoren führten jedoch zu einer graduellen Distanzierung Manilas von China. Teile der philippinischen politischen Elite waren der Ansicht, dass die Arroyo-Regierung die Interessen der Philippinen, u. a. im SCM, nicht hinreichend durchsetzte.[56] Die 2010 gewählte Regierung von Benigno Aquino III verfolgte anfänglich eine Politik der Äquidistanz gegenüber China und den USA: Einerseits wurde die wirtschaftliche Kooperation mit China weiter intensiviert, andererseits wurde im Bereich der Sicherheitspolitik und auch im SCM enger mit den amerikanischen Alliierten zusammengearbeitet.[57] Diese graduelle Neuausrichtung der philippinischen Sicherheitspolitik harmonierte mit dem US-amerikanischen Rebalance- bzw. Pivot to Asia, der bereits in der Bush-Administration (2001–2009) erdacht wurde und während der Obama-Administration (2009–2017) Anwendung fand.[58] Der Pivot to Asia designiert den Indopazifik als Zentrum der ökonomischen und sicherheitspolitischen Interessen der USA.[59] Folgende Tabelle fasst Chinas Reaktion auf die philippinische Herausforderung im Kontext der in den Abschnitten 3 und 4 etablierten Konzepte zusammen.

Bis 2011 stellte die philippinische Politik im Südchinesischen Meer aus chinesischer Sicht keine große Herausforderung für die eigenen Sicherheitsinteressen dar. Peking setzte daher seine Charmeoffensive gegenüber den Philippinen fort und intensivierte die wirtschaftliche Integration beider Länder durch Anreize in der Funktion eines Reward Wedge (External Balancing). Die enge Abstimmung zwischen den philippinischen und amerikanischen Ministerien für Verteidigung und Äußeres auf der Ebene der stellvertretenden Minister (Deputy Secretary), die Stärkung der militärischen Allianz mit den USA und die Pläne der Philippinen für zukünftige Investitionen in die eigenen Streitkräfte, resultierten im Frühjahr 2012 in einer signifikanten Herausforderung chinesischer Sicherheitsinteressen. China reagierte mit Zwangsmaßnahmen (diplomatisch, wirtschaftlich, hybrid (grey-zone) und militärisch) in der Funktion eines Coercive Wedge (External Balancing). Abbildung 1 zeigt den Einbruch der philippinischen Bananenexporte nach China im Jahr 2012. Manilas Klage gegen Chinas illegale Ansprüche im SCM vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag im Januar 2013 sowie seine Bestrebungen, den Disput multilateral mit ASEAN und den USA zu lösen, verstetigten die Herausforderung chinesischer Interessen. Die chinesische Staatskunst gegenüber den Philippinen war vier Jahre lang, bei variierender Intensität und zwischenzeitlicher Normalisierung, von Zwangsmaßnahmen geprägt.

Die BoP-theoretischen Eigenschaften Chinas Staatskunst gegenüber den Philippinen[51]

|

Zeitraum |

Herausforderung (chinesischer Interessen) durch Sekundärstaat |

Chinesische Maßnahmen; Typisierung der Staatskunst |

BoP, Keil-Strategie |

|

2009–03.2012 |

Sporadische Dispute über SCM, gleichzeitig Bemühung um bilaterale Lösung. Geringe Herausforderung Chinas Interessen rel. zu USA. |

Anreize: Investitionen in Infrastruktur, Kooperation in SCM-Ressourcenförderung, wirtschafte Integration, intensiver Handel. |

External Balancing Reward Wedge |

|

04.2012–06.2016 |

Manila intensiviert sicherheitspolitische Kooperation mit USA im SCM, Ausbau der Fähigkeiten eigener Streitkräfte, Durchsetzung der territorialen Ansprüche mit Küstenwache. + Versuch des Herbeiführens einer multilateralen Lösung für den Disput im Rahmen von ASEAN sowie IGH. Signifikante Herausforderung Chinas Interessen relativ zu USA. |

Zwangsmaßnahmen: Diplomatisch: Protest, Zurückweisen der philippinischen Ansprüche im SCM durch chinesischen diplomatischen Apparat (MOFA, chinesische Botschaft in Manila), Einbestellen des philippinischen Botschafters in Peking. Wirtschaftlich: Import-Restriktionen gegen philippinische Agrarprodukte; Reduktion von touristischen Reisen. Grauzone: Einsatz von Küstenwache und Fischereimiliz, teilweise PLAN, gegen philippinische Fischer innerhalb der philippinischen AWZ; Aggression gegen philippinische Küstenwache, Aufschütten von künstlichen Inseln, Androhung von Militärschlag gegen Philippinen als Form der psychologischen Kriegsführung. Militärisch: Sporadischer Einsatz der PLAN, meist unterstützend, in Grauzonen-Operationen. Fortschreitende Militarisierung des SCM/künstliche Inseln. |

External Balancing Coercive Wedge |

|

07.2016-2019 |

Neugewählter Präsident Duterte priorisiert Beziehungen zu China (diplomatisch und wirtschaftlich), ordnet territoriale Ansprüche im SCM unter; ignoriert IGH-Urteil für Philippinen. + Manila setzt auch sicherheitspolitische Kooperation mit USA, Japan und Vietnam fort. Aussagen von Duterte-Administration unterstreichen die philippinischen territorialen Ansprüche. Geringe Herausforderung Chinas Interessen rel. zu USA |

Anreize: Reduktion der Zwangsmaßnahmen der Vorjahre; chinesischer Tourismus und Agrar-Importe steigen rapide. High-Level-Treffen (u.a. Xi-Duterte), die es unter Aquino nicht gab. Philippinische Fischer erhalten erstmals seit April 2012 Zugang zu Scarborough Shoal. Angebot der Kooperation im Bereich Maritimer Sicherheit und Naturschutz durch Küstenwachen; gemeinsame Förderung von Ressourcen im SCM. Investments in Infrastrukturprojekte. + Zwangsmaßnahmen: Grauzone: Sporadische Grauzonen-Operationen von Küstenwache und Maritimer Miliz, inkl. Disput um Thitu-Island. Militärisch: Gehäufter Einsatz von PLA-Air-Force-Bombern und PLAN in umstrittenen Gebieten. Fortschreitende Militarisierung des SCM. Geringer diplomatischer Druck. Keine wirtschaftlichen Sanktionen. |

External Balancing Reward Wedge + Coercive Wedge |

Die Regierung von Rodrigo Duterte, die im Sommer 2016 an die Macht kam und deren Wahlkampf unter anderem auf dem Versprechen beruhte, die wirtschaftlichen Beziehungen mit China wiederherzustellen, ignorierte den Sieg in Den Haag und nahm direkte Verhandlungen mit der chinesischen Regierung über den Territorialdisput im SCM auf. Die chinesische Regierung sah darin eine Deeskalation, reduzierte ihrerseits negative Sanktionen, und intensivierte den kommerziellen Austausch, besonders in den Bereichen, die zuvor sanktioniert waren. Dazu zählten auch der Import von philippinischen Agrarprodukten (siehe Abbildung 1) und touristische Reisen auf die Philippinen, in der Funktion eines Reward Wedge (External Balancing).

Philippinische Bananenexporte nach China, 2007–2019; Einheit: Millionen US-Dollar

Quelle: Observatory of Economic Complexity: Philippines, Stand vom 25.09.2025, https://oec.world/en/profile/country/phl. Abbildung erstellt durch den Autor

5.2 Chinas Staatskunst gegen Südkorea im Kontext des THAAD-Disputs

Im Fall des THAAD-Disputs ist Chinas Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung direkt betroffen. Zu Beginn des Disputs im Jahr 2014 basierte Chinas Nuklearprogramm im Kern auf einem überschaubaren Arsenal von ca. 300 Sprengköpfen, die zum Großteil durch landgestützte ballistische Interkontinentalraketen (ICBM) sowie einige wenige U-Boot-gestützte ballistische Raketen (SLBM) verbracht werden sollten. China unterhielt eine Doktrin des no-first-use (NFU) in Kombination mit einem minimalen strategischen Arsenal. Die Kalkulation über Bedarf und Dislozierung der chinesischen nuklearen Abschreckung war so ausgelegt, dass China ausreichend Nuklearsprengköpfe und Trägersysteme besitzen musste, sodass einige dieser Systeme einen gegnerischen Erstschlag nahezu sicher überstehen würden. Der Gegner hätte somit einen chinesischen Zweitschlag zu erwarten, was das strategische Gleichgewicht durch drohende Vergeltung in einem nicht hinnehmbaren Umfang aufrechterhalten würde.[60]

Chinas minimalistische Nukleardoktrin, die ursprünglich als Antwort auf die sowjetische Bedrohung während des sino-sowjetischen Zerwürfnis entwickelt wurde, sah sich gegen Ende des Kalten Krieges durch Fortschritte in der konventionellen Kriegsführung der USA herausgefordert. Insbesondere die amerikanischen BMD-Fähigkeiten (TMD und NMD),[61] aber auch Fortschritte in Reichweite und Präzision von konventionellen Abstandswaffen – bspw. die amerikanische Fähigkeit des conventional prompt global strike (CPGS) – reduzierten aus Sicht chinesischer Strategen die Glaubwürdigkeit des eigenen Abschreckungspotenzials.[62]

Die Stationierung des THAAD-Systems in Südkorea bzw. die semi-offiziellen Debatten dazu zwischen den USA und Südkorea ab 2014, wurden von chinesischen Analysten als potenzielle Herabwertung des chinesischen Abschreckungspotenzials bewertet. Die Bedrohung lag dabei nicht in den Abfangraketen des THAAD-Systems selbst, die lediglich ballistische Raketen im frühen finalen Anflugabschnitt über Südkorea bekämpfen können, sondern in dessen Radarsystemen. Diese Radarsysteme, in relativer Nähe zum chinesischen Festland, werten auch die NMD der USA auf, da sie eine frühere Erkennung, eine bessere Decoy-Detektion und somit eine insgesamt höhere Abfangwahrscheinlichkeit mit weniger Abfangraketen ermöglichen.[63] Chinesische Analysten gingen im Zuge der Debatte um die Stationierung des THAAD-Systems davon aus, dass die USA in Verbindung mit weiteren Sensoren und Abfangraketen auf alliierten und eigenen Territorien im Pazifik in die Lage versetzt werden könnten, sämtliche chinesischen ballistischen Raketen abzufangen, die im Rahmen eines Zweitschlags gegen die USA eingesetzt werden würden.[64] Dies käme einem de facto Verlust der Glaubwürdigkeit des chinesischen Abschreckungspotenzials gleich und würde zu einer nuklearen Eskalationsdominanz der USA über China führen.

Die USA planten bereits Ende der 1990er ein „upper-tier“ BMD-System wie THAAD in Korea zu stationieren, primär in Reaktion auf das voranschreitende nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm und zum Schutz alliierter und eigener Territorien im WPT. China sah dies als Bedrohung der strategischen Stabilität und brachte seine Opposition unmissverständlich zum Ausdruck.[65] Aus südkoreanischer Sicht war es Anfang der 2000er Jahre schwierig, die Interessen seines wichtigsten Handelspartners China, seines militärischen Alliierten USA sowie die eigenen Sicherheitsbedürfnisse angesichts des nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenarsenals, aber auch der konventionellen nordkoreanischen Bedrohung miteinander zu moderieren. Seoul entschied sich für einen Mittelweg – u. a. in Form eines eigenen BMD-Programms, das teilweise auf amerikanischen Systemen basierte – der sowohl die amerikanische als auch die chinesische Seite befriedete und gleichzeitig ein Mindestmaß an Sicherheit vor der wachsenden nordkoreanischen Bedrohung erlaubte. Dieser Kompromiss hielt bis erneute Atomwaffen- und Raketentests unter Kim Jong Un ab 2012 die Debatte um eine Stationierung von THAAD wieder auf die Tagesordnung der amerikanisch-südkoreanischen Verteidigungsplanung beförderte.[67]

Die BoP-theoretischen Eigenschaften Chinas Staatskunst gegenüber Südkorea[66]

|

Zeitraum |

Herausforderung (chinesischer Interessen) durch Sekundärstaat |

Chinesische Maßnahmen; Typisierung der Staatskunst |

Keil-Strategie |

|

2014–01.2016 |

Diskussion über Kooperation zwischen Südkorea und USA über BMD findet unterschwellig statt. Offiziell signalisiert Seoul, dass ROK keine Kooperation mit USA im Bereich BMD, speziell THAAD, anstrebt. Geringe Herausforderung Chinas Interessen rel. zu USA. |

Anreize: Die enge wirtschaftliche Kooperation, insb. bilateraler Handel, wird fortgesetzt, auch als 2014 erste Gespräche zwischen USA und ROK über THAAD-Stationierung stattfinden. Offizielle Kanäle Chinas warnen ausdrücklich vor THAAD Stationierung, drohen Konsequenzen an. |

External Balancing Reward Wedge |

|

02.2016–09.2017 |

USA und Südkorea treffen Entscheidung zur Stationierung von THAAD in Seongju, auf Golfplatz des Lotte-Konglomerats. Signifikante Herausforderung Chinas Interessen rel. zu USA. |

Zwangsmaßnahmen: Diplomatisch: Drohung von (ökonomischen) Konsequenzen und Degradierung der dipl. Beziehungen durch MOFA, KPCh-Elite (inkl. Xi). Forderung, THAAD nicht zu stationieren bzw. abzuziehen. Wirtschaftlich: Besonders starke Sanktionen gegen Lotte-Kaufhäuser in China. Drastische Reduktion von chinesischen Touristen nach Südkorea. Zensur/Verbot von südkoreanischen Medien und Künstlern (Film, Musik) in China. Lizenz von Autobatterieherstellern Samsung-SGI und LG-Chem in China werden entzogen. Instigieren von Boykotten gegen südkoreanische Produkte. Grauzone: Instigieren von Protesten gegen THAAD-Stationierung. |

External Balancing Coercive Wedge |

|

09.2017–2019 |

Neu-gewählte Moon-Administration signalisiert Ambition, bilaterales Verhältnis zu reparieren. Südkorea verspricht: 1) keine trilaterale Allianz mit Japan und USA 2) keine weiteren THAAD Einheiten 3) nicht an regional-organisierter BMD der USA teilnehmen (sog. New Three No‘s). Signifikante Herausforderung bleibt bestehen, da THAAD stationiert und einsatzbereit ist. |

Anreize: Normalisierung der diplomatischen Beziehungen. Graduelle Rücknahme der wirtschaftlichen Sanktionen. + Quantitative und Qualitative Aufwertung des Nukleararsenals inkl. Trägersystemen; Adaption der NFU-Doktrin. |

Internal Balancing Keine Keil-Strategie |

Ab 2014 begannen die United States Forces Korea (USFK) und das südkoreanische Verteidigungsministerium inoffizielle Verhandlungen über die Stationierung des THAAD-Systems in Südkorea. Im August 2016 fiel die Entscheidung, das System auf dem Golfplatz des Lotte-Konglomerates in Seongju zu stationieren, woraufhin Peking mit negativen Sanktionen gegen Südkorea eskalierte.

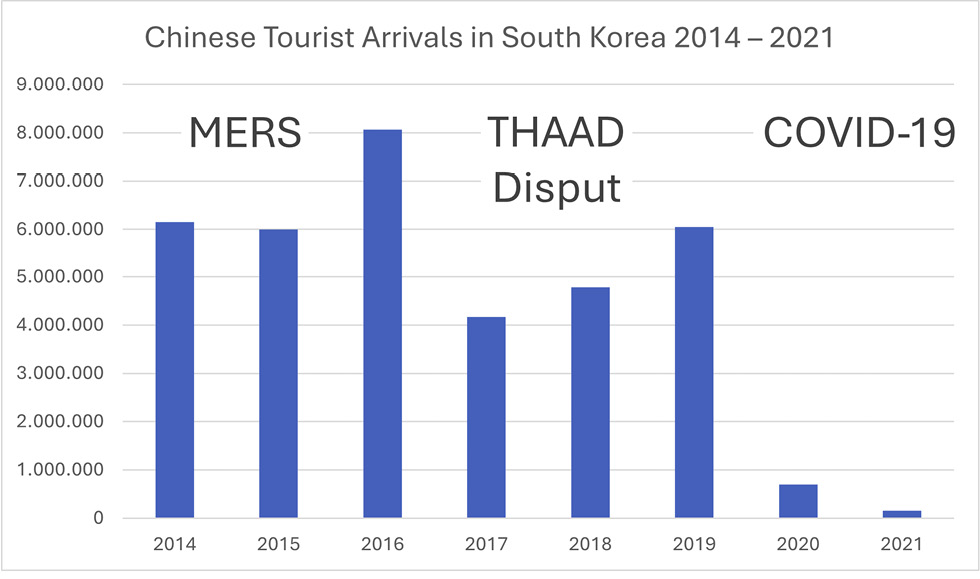

Die USFK und das südkoreanische Verteidigungsministerium verhandelten ab 2014 inoffiziell über eine Stationierung von THAAD, um dem rapide voranschreitenden Atomwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas zu begegnen. Die Regierung von Park Geun-hye dementierte jedoch, dass derartige Verhandlungen stattfanden, und Peking führte die Charmeoffensive der vorangegangenen Dekaden fort, kombiniert mit Drohungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen, sollte Seoul die Stationierung des THAAD-Systems zulassen (Reward Wedge / External Balancing). Wiederholte Atomwaffen- und Raketentests in Nordkorea drängten die Park-Administration im Frühjahr 2016 dazu, offizielle Verhandlungen mit den USFK über die Stationierung von THAAD einzugehen. Nachdem ein Golfplatz in Seongju als Standort des THAAD-Systems ausgewählt worden war, belegte China die südkoreanische Wirtschaft mit besonders starken informellen Wirtschaftssanktionen in zahlreichen Sektoren. Diese sollten Seoul dazu bewegen, eine Stationierung des Systems zu verhindern. Die starken informellen Wirtschaftssanktionen waren begleitet von sporadischen diplomatischen und hybriden (grey-zone) Zwangsmaßnahmen (Coercive Wedge / External Balancing). Abbildung 2. verdeutlich den Effekt, den die Aussetzung von touristischen Reisen hatte. Von 2016 auf 2017 halbierten sich die Touristenzahlen von acht Millionen auf vier Millionen. Der Effekt der instigierten Reisebeschränkungen war stärker als der Effekt der regionalen MERS-Epidemie im Jahr 2015, jedoch nicht so stark wie der Effekt der COVID-19-Pandemie.

Chinesische Touristen in Südkorea, 2014–2021

Quelle: Korea Tourism Organization: South Korea Tourism Statistics. Datalab Visitkorea. 2022, Stand vom 25.09.2025, https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?cbIdx=1127&bcIdx=300277&pageIndex=1&tgtTypeCd=&searchKey=&searchKey2=&tabFlag=N&subFlag=Y&cateCont=spt01. Abbildung erstellt durch den Autor

Im Falle der THAAD-Stationierung und der chinesischen Reaktion ist bedeutsam, dass Chinas Staatskunst, trotz Zwangsmaßnahmen, klar keinen Erfolg hatte. Das THAAD-System war ab Mai 2017 stationiert und einsatzbereit. In den Folgemonaten ab September 2017 normalisierte sich die sino-südkoreanische Beziehung dennoch und die negativen Sanktionen gegen südkoreanische Unternehmen wurden im Folgejahr schrittweise zurückgenommen (siehe Abbildung 2). Seit etwa 2016 lassen sich in China jedoch drei Entwicklungen beobachten, die als klassisches Internal Balancing identifiziert werden können:

Chinesische Strategen debattieren, auch in öffentlichen Fachmagazinen, über die Aufweichung der NFU-Doktrin als Antwort auf amerikanische BMD-Fähigkeiten, die unter anderem durch die THAAD-Stationierung in Südkorea aufgewertet wurden. Eine spezifische Empfehlung an die chinesische Führung lautet, einen nuklearen Erstschlag in der chinesischen Nukleardoktrin zuzulassen, falls die Glaubwürdigkeit des chinesischen Atomwaffenarsenals, auch durch konventionelle gegnerische Fähigkeiten wie CPGS und BMD, reduziert sei.[68]

Eine quantitative Aufwertung des Nukleararsenals.[69]

Eine quantitative und qualitative Aufwertung der Trägersysteme, einschließlich der Etablierung einer veritablen nuklearen Triade.[70]

5.3 Auswertung

Die vorangegangene Analyse verdeutlicht, dass die chinesische Führung ihre Politik des Friedlichen Aufstiegs, basierend auf Kooperation und Anreizen in der Funktion eines Reward Wedge, nicht nur in Abwesenheit einer Herausforderung nutzt. Auch bei einer geringen Herausforderung Chinas Sicherheitsinteressen, relativ zu den USA, ist zu beobachten, dass China weiterhin auf positive Sanktionen, in Kombination mit diplomatischem Druck, bspw. in Form von Beschwerden des Außenministeriums oder Drohungen, setzt. China wechselt erst zu Zwangsmaßnahmen, wenn die Herausforderung, die sich durch die Handlung des Zielstaates ergibt, Chinas Interessen signifikant herausfordert, d. h., sobald ein Minimum an Suffizienz und Irreversibilität erreicht ist. Dieses Maß ist schwer zu quantifizieren und eindeutig fallspezifisch. Die anekdotische Evidenz der Fälle der Philippinen und Südkorea zeigt jedoch, dass jeweils eine Kooperation des Zielstaates mit den USA in verteidigungspolitischen Angelegenheiten den Wendepunkt in der chinesischen Staatskunst markierte, wobei von Anreizen (Reward Wedge) zu Zwangsmaßnahmen (Coercive Wedge) gewechselt wurde. Die Intensität chinesischer Zwangsmaßnahmen richtet sich nach der Dringlichkeit der Herausforderung, was sowohl innerhalb eines Falles entlang der Zeitachse als auch im Vergleich beider Fälle zu beobachten ist.

Gegen die Philippinen nutzte China über einen Zeitraum von vier Jahren eine komplexe Variation negativer Sanktionen; diplomatische, wirtschaftliche, hybride (grey-zone) und militärische. Mit dem Einzug der Duterte-Administration in den Malacañan-Palast im Juni 2016, die zumindest rhetorisch von ihren rechtmäßigen Ansprüchen im Südchinesischen Meer zurücktrat und direkte Verhandlungen mit China wieder aufnahm, gingen Chinas Zwangsmaßnahmen zugunsten von Anreizen weitgehend zurück. Im Fall der Philippinen war Chinas Coercive Wedge in seiner External Balancing Funktion somit erfolgreich.

Gegen Südkorea nutzte China vor allem starke Wirtschaftssanktionen, gepaart mit diplomatischem Druck und Informationsoperationen zur politischen Einflussnahme, die zur Grauzone gezählt werden. Militärischer Zwang war im THAAD-Disput, anders als im Disput um Ansprüche im SCM, nicht zu beobachten. Ein Erklärungsansatz dafür ist, dass sich die maritime Dimension – inkl. der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) eines Zielstaates – besonders für die Demonstration militärischer Macht eignet, da die geografische Distanz zu den Bevölkerungszentren des Zielstaates eskalationshemmend wirkt.[71] Vergleichbare militärische Maßnahmen – short of war – waren im Fall der THAAD-Stationierung nicht zu beobachten.

Der Fall Südkoreas ist aufschlussreich, da hier der chinesische Einsatz von Zwangsmaßnahmen scheiterte: Trotz negativer Sanktionen in der Form besonders starker informeller Wirtschaftssanktionen über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren konnte Seoul nicht dazu bewegt werden, die Stationierung des THAAD-Systems durch die USFK zu unterbinden. Die Lippenbekenntnisse der 2017 gewählten Regierung unter Moon Jae-in genügten, um China augenscheinlich zu besänftigen, und die bilateralen diplomatischen sowie wirtschaftlichen Beziehungen erholten sich in den Folgemonaten.[72] Allerdings investiert China seit ca. 2016 verstärkt in militärische Fähigkeiten, die die PLA befähigen könnten, eine durch die Stationierung von Sensoren und Abfangraketen auf alliiertem Territorium aufgewertete amerikanische BMD-Fähigkeit zu neutralisieren und somit die strategische Stabilität zwischen den USA und China wiederherzustellen. Zu nennen sind hier eine quantitative Aufwertung von Atomsprengköpfen, verbesserte Trägersysteme – darunter hypersonische Trägerraketen – sowie eine vollumfängliche nukleare Triade und möglicherweise eine Adaption der NFU-Doktrin. Es wird deutlich, dass China auf klassisches Internal Balancing zurückfällt, wenn das auf Wedge-Strategien basierende External Balancing versagt.

5.4 Projektion: Chinas Staatskunst gegen Europa

In Europa fällt Chinas Staatskunst, insbesondere negative Sanktionen, bisher weniger stark aus. Ein Erklärungsansatz, der dem Argument dieser Studie folgt, ist, dass europäische Staaten bisher vornehmlich geringe Herausforderungen für Chinas militärstrategische Exposition relativ zu den USA generieren. China quittiert dies vornehmlich mit niederschwelligen Maßnahmen, während es die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen aber sonst fortführt (Reward Wedge).[73] Das reduzierte Potenzial europäischer Staaten, Chinas militärstrategische Interessen relativ zu den USA signifikant herauszufordern, liegt vornehmlich in der Geografie begründet. Die geografische Distanz bedingt, dass die Politik europäischer Staaten bisher nur indirekt Einfluss auf das militärische Kräftegleichgewicht im WPT hat. Beispiele der jüngeren Vergangenheit verdeutlichen jedoch, dass europäische Staaten prinzipiell fähig sind, Chinas Kerninteressen herauszufordern und folglich in das Fadenkreuz chinesischer negativer Sanktionen zu geraten. So hatte beispielsweise die diplomatische Aufwertung der taiwanischen Vertretung in Vilnius starke Wirtschaftssanktionen inklusive Sekundärsanktionen zur Folge, deren Intensität an Chinas Zwangsmaßnahmen im WPT erinnert.[74] Wenngleich dies außerhalb des Fokus dieses Artikels und des Anwendungsbereichs der BoP-Theorie liegt, sollen schließlich auch Chinas wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen gegen einzelne Unternehmen erwähnt werden, die etwa Chinas Minderheitenpolitik in Xinjiang kritisieren oder Taiwan und Hongkong als von Festland China separate Entitäten deklarieren.[75]

Chinas Hegemonialbestrebungen überschreiten zunehmend die Grenzen des WPT, wodurch das Potenzial zunimmt, dass extra-regionale Staaten Chinas Interessen herausfordern. Zu nennen sind chinesische Investitionen in kritische Infrastruktur weltweit – darunter Häfen sowie Straßen- und Schieneninfrastruktur in Südamerika, Afrika, Zentral- und Südasien sowie Europa. Die Aussage des chinesischen Außenministers Wang Yi gegenüber der EU-Außenbeauftragten und Vizepräsidentin Kaja Kallas im Juli 2025,[76] dass eine Niederlage Russlands im Ukrainekrieg für China nicht hinnehmbar sei,[77] verdeutlicht, dass das euro-atlantische und indo-pazifische Kriegstheater in der Wahrnehmung der chinesischen Führung konvergieren. China wird daher in Zukunft wahrscheinlich auch sicherheitspolitische Handlungen europäischer Staaten als signifikante Herausforderungen der eigenen Interessen interpretieren und auf negative Sanktionen zurückgreifen, um sowohl die transatlantische Kohäsion als auch die Einheit der europäischen Staatengemeinschaft zu spalten.

Vereinzelte Fälle von hybriden (grey-zone)- und militärischen Zwangsmaßnahmen gegen europäische Staaten, auch in Europa, stützen die Aussage, dass der geografische Rahmen chinesischer Staatskunst expandiert. Beispiele hierfür sind die mutmaßlich vorsätzliche und mit Russland abgestimmte Durchtrennung von Unterseedatenkabeln in der Ostsee durch chinesische Schiffe im Oktober 2023 (NewNew Polar Bear) und im November 2024 (Yi Peng 3)[78] sowie die Blendung von Sensoren eines von der Bundeswehr genutzten Aufklärungsflugzeugs während des Einsatzes für die Mission Aspides im Indischen Ozean im Juli 2025 durch ein Schiff der PLAN.[79] Hier ähnelt Chinas aggressives Auftreten in der maritimen Dimension bekannten Mustern aus dem SCM.

Ein mögliches Szenar, das starke negative Sanktionen gegen europäische Staaten hervorrufen wird, ist die Positionierung europäischer Staaten oder der EU relativ zu den territorialen Konflikten im WPT. Ein Beispiel hierfür sind Operationen zur Wahrung der Freiheit der Schifffahrt im SCM, die von europäischen Seestreitkräften in Koalition mit Anrainerstaaten oder den USA durchgeführt werden. Ein weiteres Szenar ist eine europäische Reaktion auf eine Eskalation in der Taiwanstraße, also auf eine chinesische Seeblockade oder eine Invasion Taiwans, in Form von Waffenlieferungen oder der Gewährung von Finanzmitteln an Taipeh sowie durch Unterstützung internationaler Sanktionen gegen die VR China. In diesen Fällen ist nahezu sicher davon auszugehen, dass die chinesische Führung starke negative Sanktionen – diplomatisch, wirtschaftlich, hybrid (grey-zone) und militärisch – gegen europäische Staaten nutzen wird, um die europäische Einheit zu spalten und einzelne Staaten dazu zu bewegen, EU-Sanktionen gegen China zu boykottieren sowie relevante Gremien wie VN und EU durch Vetos zu sabotieren.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Es wird deutlich, dass die chinesische Führung über ein beachtliches Portfolio an sicherheitspolitischen Maßnahmen verfügt und damit versucht, die Politik von Staaten in der asiatisch-pazifischen Peripherie im eigenen Sinne zu beeinflussen. Chinas Standard-Politik ist die des sogenannten Friedlichen Aufstiegs: Staaten werden durch Anreize – unter anderem in Form von engen Handelsbeziehungen, Investitionen und Angeboten zur Kooperation im Bereich der Ressourcenförderung – an China gebunden. Die enge wirtschaftliche Integration mit China soll als Gegengewicht zu etwaigen sicherheitspolitischen Bestrebungen des Zielstaates wirken, sich in einer Koalition gegen China zu organisieren. Wenn ein Staat Chinas sicherheitspolitische Kerninteressen dennoch herausfordert – beispielsweise, wenn die Handlungen dieses Staates Chinas militärstrategische Position relativ zu den USA abwerten –, dann wird Chinas Staatskunst von positiven zu negativen Sanktionen eskalieren. Im Kern ist Chinas Staatskunst gegenüber Sekundärstaaten dabei mit Machiavellis pragmatischem Rat an den Fürsten konform: Es ist vorzuziehen, geliebt und gefürchtet zu werden; wenn sich beides jedoch nicht vereinen lässt, ist es weitaus sicherer, gefürchtet zu werden.[80]

Wichtig ist, dass der Wechsel von negativen Sanktionen zu positiven Sanktionen, von Zwangsmaßnahmen zur Schaffung von Anreizen, zwar die Qualität der bilateralen Beziehungen zum Zielstaat fundamental verändern mag. Chinas Ziele bleiben jedoch unverändert: die Spaltung bzw. Schwächung von Allianzen und Koalitionen, die sich gegen China organisieren. Dieses auf den ersten Blick kontraintuitive Argument, dass Zwang und Anreiz demselben Zweck der Spaltung dienen, erlaubt es, diese machtpolitischen Maßnahmen im Kontext der BoP einzuordnen; sowohl positive als auch negative Sanktionen fungieren als Keil-Strategien und somit als Formen des External-Balancing, die China bisher meist gegen Koalitionen aus Regionalstaat und den USA einsetzt. Der Umstand, dass China zunehmend auf diese machtpolitischen Werkzeuge zurückgreift, ist also kein Indiz dafür, dass es seine Strategie ändert; das Ziel der Schwächung gegnerischer Koalitionen bleibt bestehen – es wird lediglich mit anderen Maßnahmen der Staatskunst verfolgt.

Die Empirie der koreanischen Fallstudie legt nahe, dass China im Falle des Scheiterns sowohl positiver als auch negativer Sanktionen – also beider Optionen des External Balancing mit dem Charakter einer Keil-Strategie – auf zusätzliches Internal Balancing zurückgreift, um die persistente Herausforderung zu neutralisieren. Im Falle Südkoreas ist dies möglicherweise durch zusätzliche Investitionen in eine qualitative und quantitative Aufwertung des Atomwaffen- und Raketenarsenals zu beobachten, inklusive hypersonischer Raketen und einer vollwertigen nuklearen Triade. Allerdings sind weitere Beobachtungen von gescheiterten Fällen chinesischer Zwangsmaßnahmen notwendig, um diesen Zusammenhang zu etablieren; zumal China wahrscheinlich auch sonst – ceteris paribus – seine Nuklearstreitkräfte aufwerten würde, und der Einfluss des THAAD-Systems in Südkorea als zusätzlicher beitragender Faktor schwer zu quantifizieren bleibt.

Die in dieser Studie diskutierten Fallstudien sind repräsentativ für die asiatisch-pazifische Region gewählt. Sie beziehen sich jedoch auf die vorangegangene Dekade (2009–2019), eine Periode, in der der sino-amerikanische strategische Wettbewerb durch den Pivot to Asia zu Beginn der Obama-Administration an Intensität gewann. Aus Sicht Pekings beendete der Pivot to Asia eine Phase der strategischen Opportunität, in der sich die militärische Planung und nachrichtendienstliche Aufmerksamkeit der USA vornehmlich mit dem sogenannten Global War on Terrorism und dem Nahen Osten befassten und China seinen Einflussbereich im WPT unbehelligt ausweiten konnte. Die Neuorientierung der USA auf den Pazifik, verbunden mit neuen Investitionen in die militärischen Allianzen und Handelspartnerschaften der Region, forderte das chinesische Ziel der Hegemonie im WPT direkt heraus, und China rückte, wenn nötig, von der etablierten Charmeoffensive und Anreizen zugunsten von Zwangsmaßnahmen ab.

Die erste Trump-Administration (2017–2021) sowie die Biden-Administration (2021–2025) setzten den Pivot fort bzw. forcierten dessen Umsetzung, unter anderem technologisch-industriell, wirtschaftlich und militärisch, im Rahmen der Designation Chinas als „peer competitor“ und „pacing challenge“.[81] Die USA, die EU und weitere wertebasierte Partner verfolgten Strategien der Abkopplung von China (De-Coupling) sowie der gezielten Kooperation mit Staaten, die ähnliche (geo-)politische Interessen teilen (Friendshoring), um ihre Lieferketten insbesondere gegen chinesische negative Sanktionen, vor allem wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen, abzusichern.[82] Die eklektische Politik der zweiten Trump-Administration seit 2025 erodiert jedoch das Vertrauen in amerikanische Sicherheitsgarantien – nicht nur in Europa, sondern auch unter asiatischen Alliierten –, und begünstigt damit die primären Ziele Chinas Staatskunst der letzten zwei Dekaden.

Sollten sich die isolationistischen Tendenzen der amerikanischen Sicherheitspolitik über die zweite Trump-Administration (2025–2029) hinaus verstetigen, ist abzusehen, dass Chinas strategisches Interesse an regionaler Hegemonie und Dominanz über die Staaten des WPT deutlich an Komplexität verliert. Regionale Staaten, auch formale US-Alliierte, werden so in eine eher äquidistante Haltung im Großmachtwettbewerb (Hedging-Position) versetzt und dadurch näher an China herangezogen: Es ist also möglich, dass sie fortan gezwungen sein werden, nicht nur ökonomisch, sondern auch sicherheitspolitisch mit China zu kooperieren. Aus chinesischer Sicht ist das Ziel der Hegemonie über das WPT in einer Phase des amerikanischen Isolationismus weniger herausfordernd. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die chinesische Führung mit einer möglichen Proliferation von Nuklearwaffen unter den Staaten der Region – darunter den verunsicherten US-Alliierten Südkorea und Japan –[83] umgehen wird; wahrscheinlich mit den etablierten Mitteln der chinesischen Staatskunst.

Hinweis

Dieser Artikel, insb. die Theorie in Abschnitt 4 und die Empirie in Abschnitt 5, basiert teilweise auf der Dissertationsschrift des Autors (Ernst 2025), die im Februar dieses Jahres in englischer Sprache bei Routledge erschienen ist. Der Autor bedankt sich bei Luca Jindra für Kommentare und Feedback bei der Erstellung des vorliegenden Beitrags.

Literatur

Adachi, Aya/Brown, Alexander/Zenglein, Max J. (2022): Fasten your seatbelts. How to manage China’s economic coercion, Berlin: Mercator Institute for China Studies, https://merics.org/en/report/fasten-your-seatbelts-how-manage-chinas-economic-coercion.Search in Google Scholar

Allison, Graham (2017): Destined for War. Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, Boston, Mass.: Mariner Books.Search in Google Scholar

Baldwin, David A. (2020): Economic Statecraft, New Edition, Princeton, N.J.: Princeton University Press.Search in Google Scholar

Besch, Sophia/Brown, Erik (2024): A Chinese-Flagged Ship Cut Baltic Sea Internet Cables, in: Carnegie Commentary, 03.12.2024, https://carnegieendowment.org/emissary/2024/12/baltic-sea-internet-cable-cut-europe-nato-security?lang=en.Search in Google Scholar

Biddle, Stephen/Oelrich, Ivan (2016): Future Warfare in the Western Pacific. Chinese Antiaccess/Area Denial, U.S. AirSea Battle, and Command of the Commons in East Asia, in: International Security, 41 (1), 7–48.10.1162/ISEC_a_00249Search in Google Scholar

Bower, Ernest Z. (2010): The JMSU. A Tale of Bilateralism and Secrecy in the South China Sea, in: Southeast Asia from the Corner of 18th & K Streets, 1 (23), https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/100727_seasia_newslette.pdf.Search in Google Scholar

Buzan, Barry (2014): The Logic and Contradictions of ‚Peaceful Rise/Development‘ as China’s Grand Strategy, in: The Chinese Journal of International Politics, 7 (4), 381–420.10.1093/cjip/pou032Search in Google Scholar

Cao, Ting (2017): 萨德入韩引发的地缘政治危机及中国的对策 (The Geopolitical Crisis Arising from THAAD’s Deployment to South Korea and China’s Response), in: 国防科技 (National Defense Science and Technology), 38 (4), 63–67.Search in Google Scholar

Chen, Xiangyang (2017): 萨德入韩对东北亚地区的战略影响 (The Strategic Impact of THAAD’s Introduction to South Korea on the Northeast Asian region), in: 现代国际关系 (Contemporary International Relations), 4, 1–3.Search in Google Scholar

Chung, Kyung-young (2015): Debate on THAAD Deployment and ROK National Security, Seoul: East Asia Institute.Search in Google Scholar

Cranny-Evans, Sam (2025): Brothers in Arms. Assessing North Korea’s Contribution to Russia’s War in Ukraine, RUSI Commentary, 06.05.2025, https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/brothers-arms-assessing-north-koreas-contribution-russias-war-ukraine.Search in Google Scholar

Crawford, Timothy W. (2008): Wedge Strategy, Balancing, and the Deviant Case of Spain, 1940–41, in: Security Studies, 17 (1), 1–38.10.1080/09636410801894126Search in Google Scholar

Crawford, Timothy W. (2011): Preventing Enemy Coalitions. How Wedge Strategies Shape Power Politics, in: International Security, 35 (4), 155–189.10.1162/ISEC_a_00036Search in Google Scholar

De Castro, Renato Cruz (2013): The Obama Administration’s Strategic Pivot to Asia. From a Diplomatic to a Strategic Constrainment of an Emergent China?, in: Korean Journal of Defense Analysis, 25 (3), 331–349.Search in Google Scholar

Ernst, Maximilian (2023): Der Disput über das Raketenabwehrsystem THAAD in Südkorea – Wie Seoul seine nationalen Interessen im Kontext des sino-amerikanischen strategischen Wettbewerbs verfolgte, in: SIRIUS – Zeitschrift für Strategische Analysen, 7 (2), 175–182.10.1515/sirius-2023-2007Search in Google Scholar

Ernst, Maximilian (2025): China’s Coercion of States in the Asia-Pacific Region. Balancing and Wedge Strategies in the Context of Sino-American Competition, Abingdon: Routledge.10.4324/9781003498766Search in Google Scholar

Ernst, Maximilian/Kim, Tongfi (2023): Smart Balancers Kill Many Birds with few Stones, in: Naval War College Review, 76 (2), 39–65.Search in Google Scholar

Fong, Clara (2024): The China-North Korea Relationship, in: CFR Backgrounder, 21.11.2024, https://www.cfr.org/backgrounder/china-north-korea-relationship.Search in Google Scholar

Freedman, Robert O. (1986): Economic Statecraft. By David A. Baldwin, in: American Political Science Review, 80 (3), 1059–1060.10.2307/1960602Search in Google Scholar

Friedberg, Aaron L. (2011): A Contest for Supremacy. China, America, and the Struggle for Mastery in Asia, New York: W. W. Norton & Company.Search in Google Scholar

George, Alexander (1991): Forceful Persuasion. Coercive Diplomacy as an Alternative to War, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press.Search in Google Scholar

Goldstein, Avery (2000): Deterrence and Security in the 21st Century. China, Britain, France, and the Enduring Legacy of the Nuclear Revolution, Stanford, Cal.: Stanford University Press.Search in Google Scholar

Haas, Ernst B. (1953): The Balance of Power. Prescription, Concept, or Propaganda?, in: World Politics, 5 (4), 442–477.10.2307/2009179Search in Google Scholar

Harrell, Peter/Rosenberg, Elizabeth/Saravalle, Edoardo (2018): China’s Use of Coercive Economic Measures, Washington, D.C.: Center for a New American Security, https://s3.us-east-1.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/China_Use.pdf.Search in Google Scholar

He, Kai (2012): Undermining Adversaries. Unipolarity, Threat Perception, and Negative Balancing Strategies after the Cold War, in: Security Studies, 2 (2), 154–191.10.1080/09636412.2012.679201Search in Google Scholar

Holslag, Jonathan (2015): China’s Coming War with Asia, Cambridge: Polity Press.Search in Google Scholar

Hornung, Jeffrey W. (2024): Ukraine Is Now a Proxy War for Asian Powers, in: RAND Commentary, 21.11.2024, https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/11/ukraine-is-now-a-proxy-war-for-asian-powers.html.Search in Google Scholar

Huang, Yuxing (2020): An Interdependence Theory of Wedge Strategies, in: The Chinese Journal of International Politics, 13 (2), 253–286.10.1093/cjip/poaa004Search in Google Scholar

International Crisis Group (2012): Stirring up the South China Sea (II): Regional Responses, Beijing/Jakarta/Brussels: ICG.Search in Google Scholar

Izumikawa, Yasuhiro (2013): To Coerce or Reward? Theorizing Wedge Strategies in Alliance Politics, in: Security Studies, 22 (3), 498–531.10.1080/09636412.2013.816121Search in Google Scholar

Kamphausen, Roy (2014): Asia as a Warfighting Environment, in: Mahnken, Thomas G./Blumenthal, Dan (Hrsg.): Strategy in Asia. the past, present, and future of regional security, Stanford, Cal.: Stanford University Press, 11–25.Search in Google Scholar

Khan, Sulman Wasif (2018): Haunted by Chaos. China’s Grand Strategy from Mao Zedong to Xi Jinping, London: Cambridge University Press.10.4159/9780674987029Search in Google Scholar

Kim, Tongfi (2011): Why Alliances Entangle but Seldom Entrap States, in: Security Studies, 20 (3), 350–377.10.1080/09636412.2011.599201Search in Google Scholar

Kim, Tongfi (2024): Partners in crime, in: IPS-Journal, 29.11.2024, https://www.ips-journal.eu/topics/foreign-and-security-policy/partners-in-crime-7952/ .Search in Google Scholar

Kim, Tongfi/Simón, Luis (2021): Greater Security Cooperation. US Allies in Europe and East Asia, in: The US Army War College Quarterly – Parameters, 51 (2), 61–71.10.55540/0031-1723.3068Search in Google Scholar

Kim, Tongfi/Simón, Luis (2025): Levels of Division. How Wedge Strategies Shape International and Domestic Politics, in: Contemporary Security Policy, 46 (3), 673–702.10.1080/13523260.2025.2492002Search in Google Scholar

Kirchberger, Sarah (2015): Assessing China’s Naval Power, Berlin: Springer.10.1007/978-3-662-47127-2Search in Google Scholar

Kirchberger, Sarah/O’Keeffe, Patrick (2019): Chinas schleichende Annexion im Südchinesischen Meer–die strategischen Hintergründe, in: SIRIUS – Zeitschrift für Strategische Analysen, 3 (1), 3–20.10.1515/sirius-2019-1002Search in Google Scholar

Liao, Shengzhi (2017): 萨德入韩与中国东北亚地缘安全困境的加剧及应对 (THAAD’s Introduction to South Korea and Intensification and Response to China’s Geopolitical Security Dilemma in Northeast Asia), in: 东疆学刊 (Dongjiang Academic Journal), 34 (3), 101–106.Search in Google Scholar

Lim, Darren J./Cooper, Zack (2015): Reassessing Hedging. The Logic of Alignment in East Asia, in: Security Studies, 24 (4), 696–727.10.1080/09636412.2015.1103130Search in Google Scholar

Lim, Darren J./Ferguson, Victor A. (2021): Informal Economic Sanctions: The Political Economy of Chinese Coercion during the THAAD Dispute, in: Review of International Political Economy, 29 (5), 1–24.10.1080/09692290.2021.1918746Search in Google Scholar

Lim, Darren J./Ferguson, Victor A./Bishop, Rosa (2020): Chinese Outbound Tourism as an Instrument of Economic Statecraft, in: Journal of Contemporary China, 29 (126), 916–933.10.1080/10670564.2020.1744390Search in Google Scholar

Logan, David C. (2023): China’s Sea-Based Nuclear Deterrent. Organizational, Operational, and Strategic Implications, Newport, R.I.: U. S. Naval War College, CMSI China Maritime Report No. 33, https://digital-commons.usnwc.edu/cmsi-maritime-reports/33.Search in Google Scholar

Machiavelli, Niccolo (2003): The Prince, 2. Aufl., London: Penguin Books.10.1522/cla.man.priSearch in Google Scholar

Mahnken, Thomas G./Evans, Gillian/Yoshihara, Toshi/Edelman, Eric S. /Bianchi, Jack (2019): Understanding Strategic Interaction in the Second Nuclear Age, Washington, D.C.: Center for Strategic and Budgetary Assessments.Search in Google Scholar

Maller, Tara J. (2011): Diplomacy Derailed. The Consequences of U.S. Diplomatic Disengagement, Dissertation, Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of Technology.Search in Google Scholar

Masala, Carlo (2014): Kenneth N. Waltz. Einführung in seine Theorie und Auseinandersetzung mit seinen Kritikern, 2. Aufl., Baden-Baden: Nomos.Search in Google Scholar

Mazarr, Michael J. (2015): Master the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict, Carlisle Barracks, Pa.: U.S. Army War College Press.Search in Google Scholar

Morrow, James D. (1993): Arms versus allies. Trade-offs in the search for security, in: International Organization, 47 (2), 207–233.10.1017/S0020818300027922Search in Google Scholar

Mühlhahn, Klaus (2024): Das Jahrhundert der Demütigung, Bundeszentrale für politische Bildung, 16.09.2024, https://www.bpb.de/themen/asien/china/552198/das-jahrhundert-der-demuetigung/.Search in Google Scholar

Müller, Wolfgang (2025): CRINK als die neue ‚Achse des Bösen‘? Ableitungen aus der chinesischen Militärstrategie, The Defence Horizon Journal, 02.06.2025, https://tdhj.org/de/post/crink-china-militaerstrategie/.Search in Google Scholar

Nexon, Daniel H. (2009): The Balance of Power in the Balance, in: World Politics, 61 (2), 330–359.10.1017/S0043887109000124Search in Google Scholar

Pei, Minxin (2014): China’s Asia?, Project Syndicate, 03.12.2014, https://www.project-syndicate.org/commentary/asia-for-asians-political-rhetoric-by-minxin-pei-2014-12?barrier=accesspaylog.Search in Google Scholar

Pietrewicz, Oskar (2024): Japan Increases Its Support for Ukraine, in: PISM Bulletin, 117 (2425), https://pism.pl/publications/japan-increases-its-support-for-ukraine.Search in Google Scholar

Preker, Simon/Ernst, Maximilian (2024): Zeitenwende in der Japanischen Sicherheitspolitik. Die Bedeutung Taiwans im Kontext Japanischer Sicherheitsinteressen, in: Chiavacci, David/Wieczorek, Iris (Hrsg.): Japan 2024: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – Jahrbuch der Vereinigung für sozialwissenschaftliche Japanforschung, München: Iudicium, 67–82.Search in Google Scholar

Rathke, Jeff/Haeusgen, Karl (2024): Friendshoring. A Sea Change for the Global Economy?, American-German Institute, 02.10.2024, https://americangerman.institute/2024/10/friendshoring-a-sea-change-for-the-global-economy/.Search in Google Scholar

Reynolds, Matthew/Goodman, Matthew P. (2022): China’s Economic Coercion: Lessons from Lithuania, in: CSIS Commentary, https://www.csis.org/analysis/chinas-economic-coercion-lessons-lithuania.Search in Google Scholar