Resumen

La economía mundial en la segunda década de siglo XXI, está enfrentando una situación crítica que nos lleva a replantearnos la dinámica de las relaciones económicas internacionales. Si revisamos la historia con especial atención, a los inicios de la década de los ochenta del siglo XX, comenzaban la construcción de los cimientos de lo que se denomina neoconservadurismo. Este permitió un gran impulso al proceso de globalización, a la desregulación de los mercados y la apertura de las economías y de la mano de los “ajustes estructurales” impuestos por los organismos financieros internacionales, características que dieron forma a la economía de finales del siglo pasado. Por ello, este artículo busca describir las relaciones entre China y Estados Unidos en el marco de lo que se ha denominado la guerra comercial durante la administración de Trump y su correlación con los cambios en la lucha de poder. Para ello se utilizó el método descriptivo y descriptivo-explicativo que permitiera establecer las relaciones y correlaciones entre las variables en estudio. Además, se realizó una revisión bibliográfica, de fuentes primarias y principalmente secundarias para comprender el juego por la lucha de poder y protagonismo entre las potencias. Se buscó dimensionar el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en la (re)estructuración y dinámica del Sistema Internacional. El enfrentamiento entre China y los EE. UU. no es producto de la casualidad, sino una lucha por protagonismo que al tratarse de las dos economías más grandes del mundo genera un enfrentamiento comercial que se transforma en problema de dimensiones globales.

Abstract

The world economy in the second decade of the 21st century is facing a critical situation that leads us to rethink the dynamics of international economic relations. If we review history, with special attention to the beginning of the eighties, the construction of the foundations of what is called neoconservatism began. This allowed a great boost to the globalization process, to the deregulation of markets and the opening of economies and hand in hand with the “structural adjustments” imposed by international financial organizations. These characteristics shaped the economy at the end of the century. Therefore, this article seeks to describe the relations between China and the United States within the framework of trade frictions during the first years of the Trump administration and its correlation with changes in leadership and power struggle. For this, the descriptive and descriptive-explanatory methods were used to establish relationships and correlations between the variables under the study. In addition, a bibliographical review of primary and mainly secondary sources was carried out to understand the game for the power struggle and leadership between the powers. It sought to measure the impact of the trade war between China and the United States on the (re)structuring and dynamics of the International System. The confrontation between China and the US is not the product of chance, but a power struggle that, as they are the two largest economies in the world, generates a commercial confrontation that becomes a problem of global dimensions.

1 Introducción

Las relaciones internacionales del siglo XXI en la segunda década han sufrido una serie de cambios importantes que sin lugar a dudas marcarán el porvenir de su intercambio. El protagonismo y la lucha de poder han sido una constante en las relaciones entre los Estados, en particular en temas económico-comerciales. Si revisamos la historia, con especial atención a los inicios de la década de los ochenta, se puede determinar que tanto Margaret Thatcher, en el Reino Unido, como Ronald Reagan en los Estados Unidos (EE. UU.), comenzaban la construcción de los cimientos de lo que se denomina neoconservadurismo. Este permitió un gran impulso al proceso de globalización, a la desregulación de los mercados, apertura y liberación de las economías, en detrimento de los denominados “socialismos reales”. Todo ello de la mano de los “ajustes estructurales” impuestos por los organismos financieros internacionales, características que dieron forma a la economía de finales del siglo pasado, pero que enfrentan posturas y cambios significativos en este nuevo siglo.

Sin embargo, casi cuatro décadas posteriores, son precisamente el Reino Unido (con el BREXIT) y los EE. UU. con el presidente Donald Trump, que cambian el paradigma y rumbo de las tendencias globales incluyendo la de apertura comercial, recurriendo ambas naciones a la toma de medidas proteccionistas y al debilitamiento de los modelos multilaterales de toma de decisiones e integracionistas. Ahora bien, China emerge en este contexto, una potencia, que busca precisamente tomarse los espacios vacíos de poder en la dinámica económica global.

En este sentido resulta pertinente su abordaje por la participación e influencia de las dos principales potencias económicas del comercio internacional, así como su impacto en la (re)estructuración del Sistema Internacional. Es imperativo comprender las dinámicas de las potencias en el establecimiento de nuevas reglas de juego; por ello se propone en este artículo describir las relaciones entre China y Estados Unidos en el marco de lo que se ha denominado la guerra comercial y su correlación con los cambios en el protagoismo mundial y lucha de poder.

Este documento se estructura en dos partes. En la primera, se aborda la economía mundial en la segunda década de siglo XXI, y la paradoja que está enfrentando. Esta conlleva al replanteamiento de la dinámica de las relaciones económicas internacionales, así como la preponderancia y lucha de poder entre las potencias. Si bien existen otras potencias relevantes, este artículo se centra en la relación entre China y EE. UU. como las principales economías, y actores de influencia en el Sistema Internacional.

En una segunda parte, se exponen de forma general las relaciones sino-estadounidenses, en términos económicos, así como las causas del conflicto que llevó a lo que se ha denominado la guerra comercial. Describiendo, brevemente, los alcances e impacto en la industria tecnológica con el caso de Huawei. Finalmente, se incluye un apartado de consideraciones finales, que permiten presentar algunas conclusiones sobre el tema de estudio.

Por último, como señala Barbé hay una tendencia de China por llenar los vacíos que han dejado los EE. UU., con una filosofía de poder soft y smart con un fin claro: disputar el protagonismo de poder con los EE. UU. La globalización constituyó un reto para Europa y Norteamérica, incluyendo el surgimiento de nuevos competitidores en el contexto del mercado global, ha marcado el final de la segunda década del siglo XXI.

2 China y Estados Unidos en la lucha por el protagonismo en la economía mundial

La dinámica del comercio internacional en general y las relaciones económicas internacionales en particular, han enfrentado cambios importantes en las últimas décadas. Si bien la globalización constituyó un reto para Europa y Norteamérica, el surgimiento de nuevos competidores en el mercado internacional, ha marcado el final de la segunda década del siglo XXI en una serie de posiciones de mercado, orientadas a defender cambios. Estos se han dado especialmente en las naciones industrializadas, lo que representa cambios en la estructura y repartición económica del poder en el sistema actual que conocemos.

Por lo anterior, el surgimiento de China como potencia económica representa un cambio importante en la forma y manera en que las potencias desarrollan sus relaciones y tiene un impacto en la estructura del sistema mismo. Para algunos autores, como van Klavaren (2012, p. 131), “Estados Unidos ya no es una potencia hegemónica en el mundo y tampoco lo es en lo que fue su patio trasero”.

China dejó de ser una economía agraria, con prácticamente el 80% de su población viviendo en zonas rurales, con una economía cerrada y con escaso desarrollo. Su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita era comparable al de países africanos, equivalente a 30% del promedio según estimados (Lin & Wang, 2017). Puede señalarse en ese sentido, que China ha avanzado, de manera significativa en los últimos años, a consolidar su posición como la segunda economía, desplazando a la Unión Europea, superada únicamente por los Estados Unidos (EE. UU.). Esto ha inquietado al presidente Trump durante los tres años de administración.

Los esfuerzos desarrollados por China, en términos estratégicos, se han orientado a ganar cada vez mayores aliados y ampliar su espacio de influencia. Esta estrategia se basa en una agenda de comercio, inversiones y financiamiento que ha logrado atraer a distintos gobiernos en el mundo. América Latina no ha sido la excepción, quedando los EE. UU. muy por detrás de la ofensiva de “actividades predatorias”, como señala Ayerbe (Ayerbe, 2019).

De acuerdo con Ramon-Berjano (2019), refiriéndose a los logros chinos señala:

China es hoy junto a los Estados Unidos, una de las dos economías más importantes del mundo. No solo el PBI chino como porcentaje del total mundial se multiplicó por seis en estas cuatro últimas décadas, sino que el rol de China en el comercio mundial se ha incrementado de tal manera que actualmente es el primer o segundo socio comercial de la mayoría de los países del mundo. Por otra parte, en la última década se observa un creciente rol de China como global player, pasando de ser un actor pasivo a un actor global activo en foros y en la agenda de cooperación multilateral. (p. 32)

Como se observa, China se ha convertido en un jugador estrella, en la dinámica ya no sólo económica sino también de influencia política. Su rol es cada vez más protagonista en el entorno internacional, dispuesto a influenciar y cambiar la estructura misma del sistema internacional. Además, según datos del Banco Mundial en el año 1990 había 755 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza mientras que en el año 2015 esta cantidad se redujo a 7 millones (Hurun Research Institute, 2018).

Considerando lo anterior, el crecimiento de China se ha acompañado de un rol internacional mayor, especialmente en el desarrollo de estrategias regionales, como por ejemplo la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés). Esta fue una respuesta a la estrategia pivote de los EE. UU. en Asia (el Acuerdo Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés) a partir del 2008 (Ramon-Berjano, 2019). Lo anterior, ha generado que el presidente Trump vea con recelo el aumento de influencia de China en el mundo, muestra de ello son las declaraciones del Secretario de Estado, Mike Pompeo, al referirse que:

Nosotros llegamos a una posición incuestionable de que China no puede ser liberada para envolverse en una actividad económica predatoria alrededor del mundo. Eso no es de interés de nadie. Donde China se presenta, en Brasil, Chile, Ecuador o cualquier parte, tiene que haber competencia, transparencia y libertad (…). Eso no es apropiado y ustedes han visto que nuestro presidente (Trump) está preparado para luchar contra eso, donde quiera que, en cuestiones comerciales, América no encuentre prácticas justas y recíprocas de China. Eso vale para otras actividades en que China esté envuelta. (Cantanhede, 2019)

Estas declaraciones de retórica estadounidense, evidencian que los cambios en las condiciones y liderazgos en los países, en particular América Latina, presentan retos importantes a los EE. UU. y muestran una situación contradictoria en la competencia china y rusa en la región. En ese sentido, van Klaveren (2012) señala que:

El peso político y económico de la gran potencia del Norte parecía dejar pocas opciones para la región. El interés tradicional de Estados Unidos en su patio trasero, los flujos de comercio e inversiones, los recurrentes problemas financieros de América Latina, las intervenciones abiertas y encubiertas en la región y la atracción que ejercía su sociedad y su cultura no parecían dejar mucho espacio para buscar socios alternativos. (p. 132)

China actualmente está buscando, llenar los vacíos que los EE. UU. han ido dejando y ha comenzado a buscar socios alternativos, y de esta forma ampliar sus zonas de influencias; como bien señalara Barbé, hay una “tendencia a dar cada vez mayor importancia al poder soft (suave) frente al poder hard (duro)” (2003). En esos términos económicos, China no sólo ha hecho uso del poder soft sino del poder smart (inteligente), favoreciendo su posición competitiva a nivel global (Moneta, 2018); todo esto con el fin de disputar la influencia de poder con los EE. UU.

2.1 Protagonismo y lucha de poder

El siglo XXI, podría considerarse uno de los más cambiantes, a partir de la primera década, en el 2001, se da el ataque a las Torres Gemelas en los EE. UU. convirtiéndose así en el hecho que marcaría la historia de la humanidad, y el rumbo de la hegemonía de los EE. UU. También impacta en la lucha de poder (que ya venía desde el siglo anterior) por recursos, zonas de influencia y conflictos ideológicos que marcarían el porvenir de los años posteriores. En varias ocasiones de la historia contemporánea, las relaciones internacionales se han enfrentado a cambios y dinámicas de poder que han modificado, cambiado o alterado los balances de poder y la estructura del sistema internacional, tales como: I y II Guerra Mundial, Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y la Crisis Financiera del 2008, por citar algunos ejemplos.

En este sentido, cuando se evalúa el poder en términos internacionales, resulta algo complejo y difícil de cuantificar; no obstante, de acuerdo con Barbé (2003) se puede establecer correlaciones entre diversos indicadores y construir índices de poder con la intención de identificar las potencias y jerarquizarlas, dado que:

… junto a los recursos que dotan al estado de una capacidad determinada (tener poder), éste debe gozar también de las estructuras políticas, sociales y económicas que permitan al gobierno movilizar dichos recursos nacionales y convertirlos en instrumentos de politíca exterior, con el objetivo de ejercer influencia internacional (ejercer poder). (Barbé, 2003, p. 159)

Los EE. UU., desde finales de la II Guerra Mundial han ejercido el liderazgo e influencia, particularmente en América Latina (ejercicio de poder). En los últimos 18 años China ha destinado un número importante de recursos demostrando así su capacidad (tener poder) para convergir en las estructuras políticas, sociales y económicas, siendo muy evidente y exitosa en esto último, como se detallará más adelante. Es así como se puede visualizar que la reforma y apertura de China, que comenzó en 1978, ha sido trascendental no sólo para el gigante asiático sino también para el mundo entero, especialmente en términos de cambio y el balance de poder (Moneta, 2018).

Por su parte, China ha abierto sus puertas al mundo bajo el lema de “paz y desarrollo” (Derutti, 2011), el cual como señala Nazzi (2016) fue diseñado por Deng Xiaoping, líder supremo luego de la muerte de Mao Zedong. Es a partir de este momento en que China ha logrado sacar provecho a las reglas del juego de la influencia del poder en el Sistema Internacional, precisamente en la estructura externa que condiciona ese poder, es decir, el poder estructural, entendido como la habilidad para determinar las reglas del juego en la política internacional (Barbé, 2003, p. 161).

No obstante, en esa misma dinámica de poder, los EE. UU. ha jugado un rol de (re)configurar el escenario multilateral con su estrategia de mega-acuerdos que se definen a partir de la exclusión de China de los mismos (Nazzi, 2016, p. 84). Pero China ha logrado llevar la dinámica de la relación entre regiones, buscando acercamientos con América Latina mediante inversiones, comercio y cooperación. El mundo es ahora mucho más complejo, dinámico e interdependiente, por lo que todo lo anterior refleja que las potencias se pueden definir como aquellos estados que establecen las reglas del juego y que disponen de recursos con capacidad de movilizarlos, para defender dichas reglas (Barbé, 2003, p. 163).

Si bien existen otras potencias relevantes, este artículo se centra en la relación entre China y EE. UU. como las principales economías, y actores de influencia en el Sistema Internacional, los cuales en el caso de sus relaciones con América Latina, han mostrado diferencias marcadas de enfoque; mientras EE. UU. brinda cooperación principalmente económica, China difunde su cultura, cosmovisión y busca fortalecer lazos socio-culturales. Sin embargo, es importante indicar que:

América Latina y el Caribe se tornan palco experimental de abordaje funcional a nuevos tiempos de construcción de hegemonía, aplicable selectivamente en cualquier lugar del mundo en que se identifique la oportunidad de alteración de correlaciones de poder favorable a los intereses del establishment dominante en la presidencia de EE.UU. Con relación al estado de alerta frente a la presencia de China y Rusia en la región, existen niveles diferenciados de preocupación. En el caso chino, paralelamente a la ya mencionada ofensiva comercial de Trump en el ámbito internacional, la postura es establecer convergencias con gobiernos aliados activando alarmas sobre un supuesto estilo de negocios depredador por parte de la potencia asiática. (Ayerbe, 2019, p. 24)

Si se observa la administración de Obama, esta siguió una línea en la que ignoró la creación de una política clara hacia la región y hemisferio. Decidió trabajar con aquellos pocos países que estaban dispuestos a respaldar su alianza Asia-Pacífico, e incluirlos en esta, donde las relaciones latinoamericanas se han presentado en gran medida en el ámbito económico interno más que en términos políticos. Esto también representa una respuesta al aumento del comercio de China con la región durante los últimos quince años. Lo anterior, también envió una señal inequívoca de que la liberalización del comercio seguía siendo el eje central que guía el pensamiento de los EE. UU. sobre la economía y las relaciones en el hemisferio, paradigma que ha reinado durante décadas (Brenner & Hershberg, 2014).

El triunfo de Donald Trump, representa un cambio en la política mundial, y un giro en la política exterior de los EE. UU., pero a la vez una nueva dinámica en el juego de poder del Sistema Internacional. En particular, como señala Hernández, sus principales características son “un agresivo proteccionismo comercial, que suplanta la iniciativa liberalizadora de EE. UU.; políticas migratorias con matices xenofóbicas; establecimiento del multilaralismo en favor del unilateralismo” (2017, p. 139).

Y es que como se menciona, la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, marca un cambio de política, frente a la administración anterior, con relación a gobiernos situados en el campo adversario, lo que adquiere un perfil más explícito en dos dimensiones: 1) mayor injerencia en Nicaragua, Cuba y Venezuela, 2) estado de alerta con la presencia militar de Rusia, principalmente en Venezuela, y el despliegue económico de China a nivel regional (Ayerbe, 2019, p. 19).

Ahora, parece que la visión del presidente Trump se ha enfocado en resultados de corto y mediano plazo, ante una estrategia china que ya data de años y que además se ha fortalecido con sus políticas y estrategias de inserción económico-comercial, permitiendo así procesos de transformación; lo que pareciera que los estadounideses no vieron llegar (Moneta, 2018). Es decir, los cambios y decisiones norteamericanas en términos estructurales, demuestran que “las prioridades pautadas en la noción de American First están presentes en los presupuestos propuestos al Congreso para los años fiscales de 2018 y 2019. Esto se visualiza claramente en el énfasis en seguridad y defensa en detrimento de la diplomacia” (Ayerbe, 2019); pero el resultado esperado terminaría siendo la guerra comercial como elemento central de la estrategia de Trump para China.

2.2 Relación China – Estados Unidos

Las relaciones entre China y los EE. UU. han estado marcadas en los últimos años, por acuerdos y desacuerdos, en especial los actuales megaproyectos de China. Estos se centran en la búsqueda de alcanzar procesos de negociación y estructuración institucional de integración financiera y comercial, similares a la Unión Económica Euroasiática (UEEA), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés). En ese sentido, Rocha señala:

Resulta evidente que las potencias que patrocinan dichos proyectos quieren influir, de manera efectiva, en la distribución del poder mundial: China, en particular … ; Rusia a través de la UEEA, y Estados Unidos y la Unión Europea (UE) con el TPP y el TTIP, respectivamente. Por esta razón, una de las características de los proyectos mencionados es que son instrumentales para los planes de desarrollo hacia el exterior de las potencias que los patrocinan. (2016, p. 89)

Lo anterior, no es nuevo en la dinámica entre las potencias. Entre ellas siempre han surgido rivalidades o bien, reacciones de distintos tipos a lo largo de la historia; ejemplos que se han mencionado con anterioridad: I y II Guerra Mundial, Guerra Fría, caída del Muro de Berlín, por citar algunas. No obstante, las relaciones internacionales de los Estados han llevado también a divisiones en lo económico-comercial, donde se acuñan los términos, países desarrollados y subdesarrollados, en vías de desarrollo, de desarrollo medio, industrializados, entre otros; sin embargo, estas relaciones han permitido que:

Los intercambios entre países industrializadados y países subdesarrollados se vean afectados de una doble desigualdad; en primer lugar, los segundos países se limitan muy frecuentemente al aprovisionamiento de materias primas y a la adquisición de productos industrializados; en segundo lugar, los países consumidores de materias primas y proveedores de bienes manufacturados controlan fácilmente el mercado mundial. Están en condiciones de constituir stocks o de impulsar la competencia para influir en los precios cuando no tienen la posibilidad de fabricar por ellos mismos, gracias a su ventaja tecnológica, los productos de sustitución o de síntesis que les permiten liberarse de sus proveedores habituales. (Merle, 1991, p. 290)

Y es precisamente ahí donde la relación entre China y EE. UU. encuentra sus principales diferencias. Como se indica en la cita anterior, los países consumidores de materias primas y proveedores de bienes manufacturados controlan fácilmente el mercado mundial. China lo ha entendido bien y actuado en consecuencia con ese objetivo, mientras EE. UU. ha estado expectante, es decir, ha visto cómo mediante este proceso China “se ha encaminado a crear un espacio económico interestatal entre países que no tienen fronteras comunes … ” todo ello destinado “principalmente a aumentar la competitividad internacional de los estados que la integran” (Rocha Pino, 2016).

Desde esta perspectiva, debe indicarse que:

El fenómeno Donald Trump, inicialmente subestimado en el proceso electoral de 2016 como expresión del empresario narcisista y con discurso anti-establishment promovido más por oportunismo que por convicción, termina imponiéndose como catalizador de un cambio de perspectiva sobre la inserción de Estados Unidos (EE.UU.) en el mundo. America First será el slogan de un nuevo credo patriótico que pretende restituir una grandeza que se consideraba sacrificada en nombre de supuestas responsabilidades globales cuyo costo-beneficio habría sido negativo para el país. Inmigración, proteccionismo, libre-comercio, multilateralismo, seguridad internacional, compromisos con aliados; son temas de relevancia de una pauta sobre las relaciones con el exterior impuesta por Trump a elites establecidas, en su desconcierto, y más allá de sus simpatías partidarias. (Ayerbe, 2019, p. 13)

En definitiva, los cambios en la estructura de la jerarquía internacional demuestran que los liderazgos añejos han sido amenazados por:

Una nueva China más asertiva, como ha sido mencionado, cuyo rol en la nueva globalización y multipolaridad es cada vez más claro. La importancia de China en el mundo a través de proyectos de colaboración en temas económicos se hace más evidente. (Ramon-Berjano, 2019, p. 36)

En ese sentido, además de EE. UU. y la Unión Europea (UE), Rusia y China también poseen proyectos de integración megarregional. Por ejemplo, Rusia puede ser considerada la primera potencia en llevar a la realidad un proyecto megarregional mediante la creación de la UEEA, a partir del 1 de enero de 2015 (Rocha Pino, 2016). De ahí que:

La apropiación y reinterpretación del concepto «ruta de la seda», tal como lo ha hecho el Gobierno chino, se deriva de un discurso geopolítico imaginado y funcional (Fallon, 2015: 141; Laurelle, 2015: 161). Sin embargo, algo relevante en este empleo del concepto de «ruta de la seda» es que a su alrededor se generaron algunas políticas de aproximación diplomática. (Rocha Pino, 2016, p. 92)

Si bien la nueva conyuntura no ha sido del agrado del presidente de los EE. UU., incluso antes de convertirse en el inquilino de la Casa Blanca, durante su campaña realizó varias declaraciones orientadas a atacar el rol de China e impacto que ésta, de acuerdo con él, tiene sobre la economía estadounidense (tema que se analizará más adelante). Por ello, de acuerdo con Ayerbe:

Ya desde los primeros días de gobierno, Trump inició la ofensiva en la implementación de su programa. Entre los ejemplos a destacar en el ámbito internacional, órdenes ejecutivas decretando la salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), iniciativa negociada por Obama, y la construcción del muro en la frontera con México. Incluye las palabras elogiosas al resultado del Brexit que aprobó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea; la proposición de Ted Malloch como representante de EE.UU. en la organización, que en declaraciones anteriores a la BBC había previsto el fin del Euro en un año y medio, generando el rechazo de su nombre por parte de la Eurocámara; la salida del acuerdo de París sobre el cambio climático; el rompimiento unilateral del acuerdo nuclear con Irán retomando las sanciones al país; medidas proteccionistas estableciendo tarifas a la importación de acero y aluminio, afectando aliados como Canadá y la Unión Europea. Adicionalmente incluye el despliegue de la ofensiva contra China a través de la imposición de restricciones a la importación de productos apuntada a forzar una balanza comercial más favorable al país. (2019, p. 14)

Un aspecto que genera especial atención de las autoridades estadounidenses es el referente a la dependencia de la economía, y de la dinámica comercial de China; tema que pasa también por construir una condición de la economía global. El gigante asiático ha logrado concentrar los principales flujos de exportaciones e importaciones; convirtiéndose en la principal fuente de inversión, comercio y financiamiento, en particular para los países más en vías de desarrollo, y eso gracias a que:

Las modificaciones drásticas que ha introducido el Pte. Trump en la política de EEUU con respecto a Beijing (ej: aislacionismo; fuerte erosión de la estrategia del “pivote” estadounidense en Asia de la Administración Obama; retirada del Megacuerdo “Transpacific Partnership”, TPP y “Guerra Comercial” EEUU- China). Estos han facilitado en importante medida el despliegue del BRI, al ubicar al Pte. Xi Jinping como líder del libre comercio mundial, generando simultáneamente un contexto que favorece el fortalecimiento de los lazos políticos, financieros y económico comerciales con Alemania y los principales países europeos. Por su parte, el “avance hacia el Oeste” y el Pacifico Sur evita un enfrentamiento directo con la política de “rebalance en Asia” de los EE. UU. y según sea la posición que adopte China en el futuro con respecto al conflicto del Mar del Sur, podría facilitar que mejoren sus vínculos con los países “vecinos” (entendidos como tales la mayor parte de los países asiáticos) y con Europa. (Moneta, 2018, p. 144)

Lo anterior, inicia particularmente con el gobierno de Xi Jinping, quien introdujo un concepto referente a la articulación de un cinturón económico, con la finalidad de diferenciarlo del proyecto estadounidense y reclamar la legitimidad china sobre el uso del término “ruta de la seda”. Es en este sentido que China hace referencia a “la influencia de terceros actores al referirse específicamente a que su influencia no excluye ni tiene como objetivo ningún tercer actor, en clara referencia a los Estados Unidos. Más aún, se hace referencia a una cooperación ‘trilateral’” (Ramon-Berjano, 2019, p. 36).

De ahí que John Bolton haga referencia, a la necesidad o dicotomía del mundo desde su lectura, en la que los EE. UU. justifica su intervención en distintos asuntos internacionales, lo cual se da por tres razones, a saber:

(1) La percepción de amenaza de potencias extrarregionales, en este caso Rusia, a la que se agregará posteriormente China; (2) la defensa del modo de vida estadounidense, ejemplificado en la promoción del cambio de gobierno en Venezuela y Cuba teniendo como referencia el modelo de democracia vigente en el país; (3) la supuesta situación indefensa en que se encontrarían los pueblos en esos países para ejercer su ciudadanía sin el apoyo de EE. UU. (Ayerbe, 2019, p. 19)

En este sentido, puede señalarse que la dinámica y las reglas de juego internacionales han cambiado en los últimos años, particularmente en la forma como EE. UU. ha manejado su agenda de política internacional. La cual se evidencia con las manifestaciones contra el sistema multilateral por parte del presidente Trump, con las cuales pretende, aparentemente, debilitarlo; pero que por el contrario, en su afán, ha dejado vacíos que China ha aprovechado y llenado (poder soft-smart); de esta forma, el gigante asiático ha logrado ir consolidando su posición en el Sistema Internacional.

2.3 China: auge y ascenso

El auge y asenso de China en la economía mundial no es un proceso nuevo; como se ha indicado anteriormente. Los primeros pasos de esta estrategia, planeada con una proyección a largo plazo, se da al inicio de 1978 con la política de reforma económica y apertura al exterior presentada por Deng Xiaoping. Esta se basa en la política de las “cuatro modernizaciones” (la agricultura, la industria, la tecnología y la defensa) del primer ministro Zhou Enlai (Salvador Chamarro, 2008, pp. 257–284). Sin embargo, Deng busca centrar a China como referente económico mundial con dos objetivos claros, el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico, sin que esto implique un proceso de liberalización política.

Uno de los principales avances en este proceso de apertura fue la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 11 de diciembre de 2001, convirtiéndose así en el miembro número 143, según la información oficial del sitio web de la OMC. Este paso implicó la adopción de los acuerdos multilaterales y el cumplimiento de los principios básicos de dicha institución, en los que se destacan los principios de no discriminación y el de un comercio más libre y creciente. Esto se encuentra implícito en un proceso de liberalización comercial, con reglas claras, previsibles y sin distorsiones que afecten las ramas de producción de los otros países miembros; no obstante, en esta época, China mantenía importantes obstáculos al comercio, como lo menciona Soler, citado en Salvador Chamarro (2008, p. 270), “los obstáculos pueden resumirse en: dispersión arancelaria, falta de transparencia, restricciones cuantitativas, prohibición de distribuir libremente productos fabricados fuera de China en el interior del país, y escasa legislación sobre protección de la propiedad intelectual e industrial”.

Si bien el ingreso a la OMC requería la adecuación de la forma de practicar el comercio por parte de China, el proceso fue progresivo y gradual, en el que se le otorgó al país un plazo prudencial para reformular sus políticas y prácticas comerciales acorde a la normativa de la institución. La OMC dio paso a crear un ambiente de mayor confianza para hacer negocios con China, ya que los países miembros contaban con el respaldo de la organización en caso de que esta incumpliera con algún acuerdo. Lo anterior, gracias al foro de solución de controversias que permite solventar disputas entre países miembros que incumplan los principios y acuerdos de la OMC, generando un ambiente más predecible a la hora de comerciar con el gigante asiático, lo cual ha conllevado a un aumento en la participación de China en el comercio mundial. Por ello, esta confianza se ha visto reflejada en el comportamiento económico mundial, como lo menciona Ramon-Berjano (2019):

… el crecimiento chino ha generado cambios en el resto del mundo. En primer lugar, y sobre todo a partir del ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC) en el año 2001; los productos chinos han alcanzado cada rincón del planeta. Por otra parte, la demanda de productos chinos en el exterior ha determinado y cambiado los patrones de exportaciones de muchos países del mundo, en particular en los países emergentes. Esta demanda china de productos ha sido el gran responsable de los patrones de exportaciones de productos a nivel global. Por ende, el rol de China en el mundo ha variado significativamente, convirtiéndose en un socio comercial de gran importancia para todos los países del mundo, no solo dentro de su región. Por otra parte, y más notable aun, es que estos cambios en la economía china no han concluido y su economía sigue avanzando, aunque a tasas menores que las de la década del noventa; por lo cual es de esperar que estas tendencias en el consumo continúen creciendo. (p.33)

Un reflejo de este avance es la evolución del PIB de China, como se muestra en el Gráfico 1, ya que a partir de la reforma económica planteada por Deng Xiaoping China, según datos del Banco Mundial, en el 2018, se ubica como la segunda economía del mundo, tomando como referencia el PIB de los países, presentando una participación del 15.8% del PIB mundial, mientras que EE. UU. lidera con un 23.9% del PIB mundial para el mismo año. Para dimensionar un poco más el crecimiento sostenido por parte de China, si se realiza la comparación de la participación del PIB, en el año 2001, EE. UU. lideraba con una participación del 31.6% del PIB mundial, mientras que China registraba una participación del 4%.

China: Evolución del Producto Interno Bruto, 2001–2018. *Datos expresados en miles de millones USD. Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Las tendencias globales han jugado un papel importante en el aumento de la demanda de productos chinos, ya que la forma de realizar negocios ha ido cambiando paulatinamente, colocando de esta manera a la región asiática como un eje estratégico en la producción mundial, liderada por China. El gigante asiático se ha convertido en uno de los principales destinos de los procesos de deslocalización de la producción, colocándolo como centro estratégico para la manufactura y producción, rol que en su momento fue ocupado por EE. UU. Como se observa en la Figura 1, el auge de China en el dominio de los procesos de manufactura es más notable a partir del 2008, en el que la economía estadounidense se encuentra golpeada por una crisis económica.

China y Estados Unidos: Participación en la fabricación global, 2004–2018. Fuente: Felix Richter, “China’s Rise to Manufacturing Dominance”, Statista, https://www.statista.com/chart/20859/chinese-and-us-share-of-global-manufacturing-output/.

Como se evidencia en la figura anterior, la producción manufacturera de China ha pasado de representar un 8.7% en el 2004 a un 28.4% en el 2018, mientras que EE. UU. pasó de un 22.3% en el 2004 a un 16.6% en 2018, tendencia similar a la que se menciona anteriormente con la disminución en la participación del PIB mundial, pasando de representar un 31.6% en el 2001 a un 23.9% en el 2018. No obstante, esta tendencia se mantiene en la participación de las exportaciones mundiales, según datos del Centro de Comercio Internacional y su portal estadístico Trade Map (International Trade Center, 2019), EE. UU. dominó hasta el 2003, año en el que Alemania lideró con una participación del 10% de las exportaciones mundiales. Alemania se mantuvo como principal exportador hasta el 2009, tendencia que se mantuvo hasta el 2008; sin embargo, durante este periodo China le siguió muy de cerca, compartiendo un 9% de la participación total de las exportaciones mundiales, relegando a EE. UU. a la tercera posición.

El 2009 marca el ascenso de China como principal exportador mundial con una participación del 10%, tendencia que se ha mantenido en constante crecimiento, registrando para el 2018 una participación del 13% de las exportaciones mundiales totales, seguido por EE. UU. con un 9%, cuya diferencia de cuatro puntos porcentuales se traduce en una brecha de US$ 825,238.16 millones reportada entre las exportaciones de China y EE. UU.

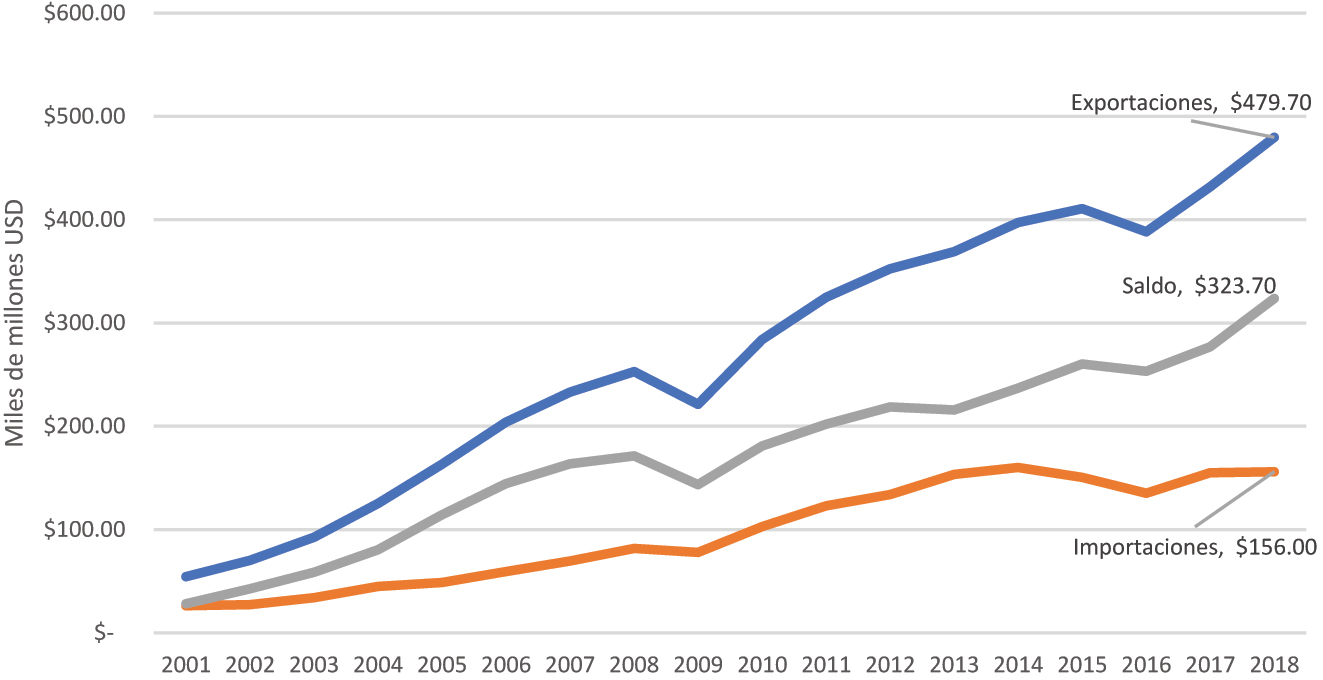

Como se ha mencionado, la dinámica comercial mundial ha venido en un constante cambio, donde la desviación del comercio ha puesto su atención en el continente asiático, principalmente en China, siendo EE. UU. uno de los socios comerciales más estratégicos de este país en este proceso de cambio. En los últimos 20 años, el flujo comercial ha aumentado entre estos dos países; sin embargo, como se demuestra en el Gráfico 2, la afluencia de productos chinos en el mercado estadounidense ha sido mayor que la de productos estadounidenses en el mercado chino.

China: Evolución de la Balanza comercial con Estados Unidos, 2001–2018. *Datos expresados en miles de millones USD. Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Comercio Internacional, portal estadístico Trade Map.

Para el año 2018, según datos del Centro de Comercio Internacional y su portal estadístico Trade Map (2019) China exportó el 19% de su total hacia EE. UU., colocándolo como el principal socio comercial, mientras que este último exportó el 7% de su total a China, por debajo de Canadá y México que son los principales destinos de sus exportaciones (2019). En el caso de las importaciones, EE. UU. constituye el cuarto país proveedor de China, con un 7% del total importado, por debajo de Corea del Sur, Japón y Taipéi (International Trade Center, 2019). Mientras tanto para EE. UU. China es su principal proveedor, con una participación del 22% del total importado, seguido por México con un 13% y Canadá con un 12% (International Trade Center, 2019).

La creciente dependencia de los productos chinos en el mercado estadounidense no fue bien recibida por parte del presidente Trump, quien ha utilizado su cuenta de Twitter, en distintas ocasiones, para mostrar su descontento por lo que él considera un mal manejo de los temas comerciales por parte de sus predecesores. Un ejemplo de lo anterior es el tuit publicado el 05 de julio de (Figuras 2 & 3) 2017, en el que enfatiza que EE. UU. ha hecho los peores tratos comerciales en la historia (Trump, 2017).

Tuit del Presidente del 05 de julio de 2017. Fuente: Trump, D. (2017, julio, 05). Recuperado de https://twitter.com/realDonaldTrump/status/882558219285131265.

Tuit del presidente Trump del 01 de marzo de 2018. Fuente: Trump, D. (2018, marzo, 01). Recuperado de: https://twitter.com/search?q=(from%3ArealDonaldTrump)%20until%3A2018-03-02%20since%3A2018-03-01&src=typed_query&f=live.

Lo anterior demuestra un punto de quiebre del presidente Trump, dado que representa una reacción del mandatario al traslado de los centros de poder de Occidente a Oriente, lo que desde esta perspectiva representa el surgimiento de nuevos liderazgos; aunado ello al aumento del flujo de productos en sectores sensibles como el sector agrícola y el sector de metales y minerales que hace referencia a un desplazamiento de la riqueza. Esto será parte de la argumentación de los EE.UU. para justificar la guerra comercial con China.

3 Fricciones comerciales entre China y EE. UU.

El 01 de marzo del 2018, el presidente Trump anunció en su cuenta de Twitter (Trump, 2018) su disconformidad con la situación actual que representaba para la industria de acero y aluminio estadounidense el supuesto comercio injusto y las malas políticas, realizando a la vez un llamado contundente a un comercio libre, justo e inteligente. Esto se acompañó de la decisión de aumentar los impuestos a las importaciones de acero en un 25% y de aluminio en un 10%, aplicados a todos los países con excepción de Canadá y México, dos de sus socios comerciales más importantes. Estas medidas fueron anunciadas el 8 de marzo del 2018 (Briceño, Trump impone oficialmente aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, 2018) aduciendo la importancia del acero y el aluminio en la seguridad nacional del país.

Según lo indicado por Briceño (2018) las reacciones de los países no se hicieron esperar. Francia y China alegaron que las medidas eran una respuesta proteccionista e innecesaria, las cuales solo desencadenarían en una posible guerra comercial. Cabe resaltar, que las medidas implementadas por el presidente Trump fueron respaldadas por la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 de EE. UU., la cual, según lo explica el portal Opportimes (2019) “permite al Presidente tomar medidas para ajustar las importaciones si el Departamento de Comercio encuentra ciertos productos importados a los EE. UU. en cantidades tales o en circunstancias tales que amenacen con perjudicar la seguridad nacional”. Así como la sección 201 de la Ley de Comercio de 1974, la cual “permite al presidente imponer derechos temporales y otras medidas comerciales si la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos determina que un aumento en las importaciones es una causa sustancial o una amenaza de daño grave para una industria de Estados Unidos” (Opportimes, 2019). Estas leyes le permitieron al presidente Trump perseguir su “cruzada” en búsqueda de un comercio libre, justo e inteligente como lo indicó en su tuit del 01 de marzo del 2018 (Trump, 2018).

Seguido del alza de aranceles, el presidente Trump continuó con una restricción directa hacia China lanzada el 3 de abril del 2018, mediante la publicación de una lista de bienes chinos que serían gravados con aranceles adicionales en su entrada al territorio estadounidense y cuya importación tendría un valor total de 50.000 millones de dólares y que afectaría a 1 333 productos de sectores como mecánico, electrodomésticos, químicos y equipos eléctricos, esto como respuesta a los robos de secretos comerciales, incluidos software, patentes y otras tecnologías que EE. UU. acusaba a China, según Briceño (2019).

La respuesta del gigante asiático no tardó y el 4 de abril del 2018 impuso sanciones arancelarias a productos como la soja, automóviles y aviones, aumentando los aranceles de 106 productos importados a 25% con un valor de US$ 50.000 millones (Briceño, 2019). Estas acciones tendrán amplias y diversas repercusiones, no sólo entre dos de las principales potencias económicas, sino que sus consecuencias gravitarán con efectos colaterales, como lo mencionó la ONU citado por Shane (2018):

Una batalla arancelaria continua puede perjudicar aún más a “la todavía frágil economía global” al perturbar las cadenas de suministro mundiales y provocar agitación en los precios de las materias primas y los mercados financieros, dijo la ONU. El organismo advirtió que “más países pueden unirse a la lucha” al imponer sus propios aranceles y que “las tensiones comerciales podrían derivar en guerras económicas incluyendo de tipo de cambiarias (párr. 9)

El 2 de junio del 2018, China y EE. UU. deciden entablar negociaciones con el fin de apaciguar los ánimos y evitar que la guerra comercial continúe en escalada; sin embargo, de acuerdo con Briceño (2019) el 6 de julio de 2018 se concluyen los procesos de negociación sin éxito y la Casa Blanca anuncia nuevos gravámenes, recibiendo la misma respuesta por su contraparte china. Este vaivén de aumentos de aranceles continuó hasta el 01 de diciembre, fecha en la que luego de la Cumbre del G-20, los presidentes Trump y Xi Jinping se mostraron anuentes a buscar una tregua en el conflicto como lo mencionó García (2018), comprometiéndose a generar negociaciones con miras a concretar un acuerdo comercial para el 01 de marzo del 2019 y en caso de que no se alcanzara el acuerdo, EE. UU. retomaría los aumentos arancelarios establecidos anteriormente.

La tregua establecida después de la Cumbre del G-20 duró hasta el 10 de mayo del 2019 como lo menciona Briceño (2019), ya que el poco avance en las negociaciones y el deterioro de las relaciones de ambos países generó que EE. UU. volviera a imponer medidas arancelarias a los productos chinos. Sin embargo, esta vez, la Casa Blanca dio un paso mayor y el 15 de mayo del 2019 anunció la declaratoria de emergencia nacional y prohibió el acceso de la tecnología china Huawei y ZTE al mercado estadounidense. De acuerdo con lo mencionado por Pardo (2019) la razón dada por EE. UU. fue la vinculación de la empresa Huawei al gobierno chino por lo que identificaban como riesgo el espionaje y esto atenta contra la seguridad nacional de EE. UU., sin embargo, esta no era la única preocupación del presidente Trump, Pardo (2019) menciona:

Más allá de las acusaciones de espionaje, lo que está en juego es la fabricación de equipos para la nueva generación de telefonía y datos móviles, el llamado 5G, que está empezando a instalarse en EE.UU. Curiosamente, Estados Unidos no tiene empresas líderes en ese sector, en buena medida porque con su enfoque de política económica, basado en el libre mercado, no ha desarrollado un estándar tecnológico unificado en 5G. Eso deja ese sector en manos de empresas chinas y europeas. (pár. 4)

Como se mencionará más adelante, la guerra comercial iniciada por el presidente Trump tiene un trasfondo mayor que excede los alcances de una disputa comercial. Como respuesta a ello empresas tecnológicas estadounidenses anunciaron su rompimiento con la empresa Huawei, entre ellas Google, como lo señala Fernández (2019):

Fuentes de Google consultadas por este diario se remiten al comunicado oficial: “Estamos cumpliendo con la norma y analizando las implicaciones. Para los usuarios de nuestros servicios, Google Play [tienda de aplicaciones] y las medidas de seguridad de Google Play Protect [protector frente al malware] continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes”. Eso quiere decir que el impacto no se siente inmediatamente en los teléfonos de Huawei, pero sería inevitable en un futuro. La medida se hará notar inevitablemente en los nuevos modelos del fabricante chino, tanto de Huawei como de la segunda marca Honor, que perderían el acceso a las aplicaciones de Google Play, además de las actualizaciones necesarias. (pár.3)

De acuerdo con Briceño (2019) el bloqueo planteado a la empresa Huawei no se implementó inmediatamente, esto debido a las implicaciones que generaban dicha decisión y es hasta el 9 de julio de 2019 que EE. UU. anuncia el fin del bloqueo y permite retornar a las relaciones y venta de los productos de esta empresa en el mercado estadounidense. La tregua entre los países se ha convertido en un elemento frágil del comercio mundial, donde la tónica ha sido los aumentos recíprocos y constantes de los aranceles, con un panorama incierto y sin expectativa de que termine en el corto plazo.

Finalmente, la lucha por la preponderancia del poder entre las potencias económicas se ha visto dinamizada por el desarrollo de una serie de situaciones y acciones, tanto de China como de EE. UU., que como se ha señalado en este documento, tienen alcances globales, que han sido aprovechados por los presidente Trump y Xi Jinping para influenciar las reglas del juego del comercio y del mismo Sistema Internacional, en el cual ambos buscan ganar en lo económico; pero que del mismo modo han perdido credibilidad y confianza en lo político. Por último, la disputa por la influencia está lejos de acabar, por el contrario, las dinámicas de poder serán mayores en los años venideros.

4 Consideraciones finales

En este artículo se describió la dinámica del comercio y de las relaciones económicas internacionales, especialmente desde la perspectiva en que la economía mundial ha cambiado en las últimas décadas, producto del auge de China, así como el posicionamiento de los EE. UU. que se ha visto diezmado en los inicios de este siglo XXI. Como se señaló, la globalización constituyó un reto para Europa y Norteamérica, dado que han surgido nuevos competidores en la lógica del mercado, con posiciones distintas a la forma en que se han establecido las reglas del juego y orientadas principalmente a defender los cambios en las naciones industrializadas.

La llegada del presidente Trump a la Casa Blanca representa un cambio en la política exterior de los EE. UU., uno de los más notorios en temas comerciales, que pasa de un discurso de liberalización a más conservador y proteccionista, e incluso oportunista. De existir una estrategia clara y coherente por parte de la administración Trump, ésta parece ser la de facilitarle y allanarle el camino a China para que se convierta en la próxima economía global.

En ese sentido, puede concluirse que China ha avanzado a pasos agigantados, y de manera significativa en los últimos años a consolidar su posición como segunda economía y actor de intercambio comercial, desplazando así a la Unión Europea, superada únicamente por los EE. UU., situación que como se abordó inquieta al presidente Trump. Lo anterior, lo llevó a iniciar una guerra comercial con el gigante asiático, que si bien pareciera tener un trasfondo económico-comercial, éste es mayor y excede los alcances de la disputa comercial.

Puede concluirse además que, como lo mencionan algunos autores, los EE.UU. ya no son una potencia hegemónica en el mundo y tampoco lo son en lo que fue su patio trasero; o bien dejó atrás el título de superpotencia que marcó los inicios de la (re)estructuración del Sistema Internacional post guerras mundiales. Otra de las conclusiones de este artículo se centra en la dinámica de las reglas del juego a nivel multilateral, que como indicó el presidente Trump, ha debilitado, ha sido atacada y que estos vacíos han sido ocupados por China; lo que (re)plantea un cambio en la estructura del sistema multilateral, tema que podría abordarse en otro artículo.

También, puede concluirse que el desarrollo de una estrategia con visión a largo plazo ha sido una de las claves del éxito del crecimiento constante de China en los últimos 20 años, donde, hitos como el ingreso al sistema multilateral del comercio se han convertido en puntos clave y generadores de previsibilidad en su participación dentro de los flujos comerciales mundiales. Esto ha aunado al desarrollo de estrategias como el “Made in China 2025” y la iniciativa de la Ruta de la Seda, ha contribuido con la colocación de China como uno de los referentes económicos mundiales.

Otra consideración importante, es que como se mencionó ante esta amenaza latente, el presidente Trump desde su llegada a la Casa Blanca ha buscado poner en jaque al gigante asiático, adoptando medidas restrictivas que rozan lo proteccionista, siempre con un discurso más oportunista que por convicción, lo que dio paso a la imposición de medidas de restricción arancelaria a los bienes de procedencia China, generando un disgusto y contraataque por el Gobierno chino. Es por esto, que la decisión de lanzar un golpe directo inicia lo que se conoce hoy como una guerra comercial entre ambas naciones, la cual se caracteriza por acciones y reacciones de ambos países, generando un impacto directo no solo entre ellos sino en la economía global.

Además, se puede concluir que al contextualizar la guerra comercial dentro del panorama político, económico y hegemónico en el que se encuentra el mundo, permite inferir que hay algo más que una simple disputa comercial para proteger los sectores industriales de acero y aluminio estadounidense, como se señaló. Del mismo modo, se considera que el principal indicio de esto fue el ataque contra la empresa Huawei, en la que EE. UU. resalta los riesgos y amenazas que representan los productos tecnológicos de esta compañía para la seguridad nacional, decidiendo así implementar un bloqueo e incorporación de Huawei en la lista negra de empresas con riesgos o brechas en el manejo de la información y seguridad de los usuarios, acompañando este alegato con el nexo existente entre la empresa y el Gobierno chino. Finalmente, poco tardó el mundo en darse cuenta de que detrás de esta medida existía una cautela contra el dominio del gigante tecnológico chino en el desarrollo de la infraestructura de la 5G, la cual tiene una participación que ronda el 40% de los avances a nivel mundial, siendo esto uno de los golpes más sensibles para la industria tecnológica estadounidense.

Por último, si bien hay conclusiones referentes a lo económico-comercial que parecen ser positivas para China y negativas para los EE. UU., en términos políticos ambas potencias pierden; ya que por un lado EE. UU. ha perdido su liderazgo y participación activa en los procesos, que en administraciones pasadas han sido prioridad, en su agenda de política exterior por el alejamiento de sus aliados tradicionales, y para China una pérdida de credibilidad y confianza, dado el secretismo y manera en que administra su información. Además, el nivel de dependencia que se ha generado hacia Asia, en particular con China, es un tema que ocupa las agendas de la Unión Europea, los EE. UU. y centra los discursos de los altos representantes de la diplomacia estadounidense.

-

Research funding: None declared.

-

Author contributions: All authors have accepted responsibility for the entire content of this manuscript and approved its submission.

-

Competing interests: Authors state no conflict of interest.

-

Informed consent: Informed consent was obtained from all individuals included in this study.

-

Ethical approval: The local Institutional Review Board deemed the study exempt from review.

References

Ayerbe, L. (2019). Estados Unidos-América Latina y Caribe en tiempos de Trump: ¿Un nuevo “monroísmo”? In A. Serbin, C. Silva Pedroso, & A. Serbin Pont (Eds.), Pensamiento Propio. Vol. 24(49–50), 13–30.Suche in Google Scholar

Barbé, E. (2003). Relaciones Internacionales (Segunda Edición ed.). Tecnos.Suche in Google Scholar

Brenner, P., & Hershberg, E. (2014). Washington’s Asia-Pacific response to a changing hemispheric order. In E. Hershber, A. Serbin, & T. Vigevani (Eds.), Pensamiento propio. Vol. 19(39). Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.Suche in Google Scholar

Briceño, L. (2018). Trump impone oficialmente aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio. El Mundo. https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/03/08/5aa1a237e5fdea7b458b4673.html Suche in Google Scholar

Briceño, L. (2019).EEUU vs. China: Cronología de una guerra comercial cada vez más preocupante. El Mundo. https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/08/06/5d49603cfdddffb74d8b45f5.html Suche in Google Scholar

Cantanhede, E. (2019). Ficamos satisfeitos com a oferta da base militar, diz Pompeo. Electrónica. Recuperado el 14 de Setiembre de 2019. https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ficamos-satisfeitos-com-aoferta- da-base-militar-diz-pompeo. 70002668765Suche in Google Scholar

Derutti, M. (2011). Visión del mundo exterior de las cuatro generaciones de líderes políticos de la República Popular China: Evolución histórica y conceptual. CIDOB, 27, 1.Suche in Google Scholar

Fernández, E. (2019). De la guerra comercial entre EEUU y China a la ruptura de Google y Huawei. El Mundo. https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/05/20/5ce27e14fdddff9a038b45c0.html Suche in Google Scholar

García, C. (2018). El G-20 más tenso se conforma con un acuerdo de mínimos sobre el comercio y el cambio climático. El Mundo. https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/12/01/5c02c355fdddffde9e8b45a8.html Suche in Google Scholar

Hernández Hernández, D. (2017). Trump y América Latina: Del regionalismo post-hegemónico al regionalismo post-americano. In L. Bizzozero Revelez, & W. Fernández Luzuriaga (Eds.), Anuario Política Internacional & Política Exterior (pp. 2016–2017). Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.Suche in Google Scholar

Hurun Research Institute. (2018). Hurun global rich list. https://www.hurun.net/en-US/Info/Detail?num=2B1B8F33F9C0 Suche in Google Scholar

International Trade Center. (2019a). List of supplying markets for a product imported by United States of America. https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c842%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 Suche in Google Scholar

International Trade Center. (2019b). List of importing markets for a product exported by China. https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 Suche in Google Scholar

International Trade Center. (2019c). List of importing markets for a product exported by United States of America. https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c842%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 Suche in Google Scholar

Lin, J., & Wang, Y. (2017). Going beyond aid. Cambridge University Press.10.1017/9781316597354Suche in Google Scholar

Merle, M. (1991). Sociología de las relaciones internacionales (2ª edición, Nueva Edición Revisada y Ampliada ed.). Alianza Universidad.Suche in Google Scholar

Moneta, C. (2018). El “cinturón y camino de la seda”: una virtuosa combinación China de política, economía y geografía. In L. Bizzozero, & W. Fernández luzuriaga (Eds.), Anuario Política Internacional & Política Exterior 2017–2018 (pp. 141–147). Tradinco.Suche in Google Scholar

Nazzi, M. P. (2016). El relacionamiento externo del MERCOSUR con la Unión Europea, los Estados Unidos y la República Popular China. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales.Suche in Google Scholar

Opportimes. (2019). ¿Qué es la sección 201, la sección 232 y la sección 301 de EU? https://www.opportimes.com/que-es-la-seccion-201-la-seccion-232-y-la-seccion-301-de-eu/ Suche in Google Scholar

Pardo, P. (2019). Estados Unidos prohibirá el acceso de la tecnológica China Huawei a su mercado. El Mundo. https://www.elmundo.es/economia/2019/05/15/5cdc8610fc6c83860b8b4618.html Suche in Google Scholar

Ramon-Berjano, C. (2019). Globalización con “características chinas”. El creciente rol de China en América Latina y el Caribe y sus principales desafíos. In A. Serbin, C. Silva Pedroso, & A. Serbin Pont (Eds.), Pensamiento Propio. Vol. 24(49–50), 31–52.Suche in Google Scholar

Rocha Pino, M. d. (2016). China y la integración megarregional: la Nueva Ruta de la Seda Marítima en África. CIDOB d’Afers Internacionals, 114, 87–108, https://doi.org/10.24241/rcai.2016.114.3.87.Suche in Google Scholar

Salvador Chamarro, A. (2008). El proceso de reforma económica de China y su adhesión a la OMC (pp. 257–284). Pecvnia.10.18002/pec.v0i7.695Suche in Google Scholar

Shane, D. (2018). La guerra comercial entre Estados Unidos y China podría beneficiar a México, Europa y Japón. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/06/la-guerra-comercial-entre-estados-unidos-y-china-podria-beneficiar-a-mexico-europa-y-japon/ Suche in Google Scholar

Trump, D. (2017). The United States made some of the worst trade deals in world history. Why should we continue these deals with countries that do not help us?[Tweet]. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/882558219285131265 Suche in Google Scholar

Trump, D. (2018). Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair, and SMART TRADE! [Tweet]. https://twitter.com/search?q=(from%3ArealDonaldTrump)%20until%3A2018-03-02%20since%3A2018-03-01&src=typed_query&f=live Suche in Google Scholar

van Klaveren, A. (2012). América Latina en un nuevo mundo. CIDOB d’Afers Inernacionals, 100, 131–150.Suche in Google Scholar

© 2023 the author(s), published by De Gruyter, Berlin/Boston

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Columna 1 Editorial

- Interacciones Sino-Iberoamericanas en 2022

- Columna 2 Relaciones políticas y diplomáticas

- China y EE.UU.: De la potencia económica a las fricciones comerciales durante la Administración de Trump

- Evaluación de las dinámicas de la cooperación sino-brasileña en el siglo XXI

- 50 años de la relación bilateral sino-argentina: historia y desafíos

- Un análisis histórico de la evolución y continuidad de la relación entre China y América Latina

- Columna 3 Sinología y estudios chinos

- Imagen de China ante la opinión pública latinoamericana: memoria colectiva, sistema complejo y preferencia cognitiva

- La imagen antiepidémica de China en el Perú desde la perspectiva del análisis crítico del discurso

- Columna 4 Intercambio cultural

- Cooperação educacional China-Brasil: situação atual, desafios e perspetivas

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Columna 1 Editorial

- Interacciones Sino-Iberoamericanas en 2022

- Columna 2 Relaciones políticas y diplomáticas

- China y EE.UU.: De la potencia económica a las fricciones comerciales durante la Administración de Trump

- Evaluación de las dinámicas de la cooperación sino-brasileña en el siglo XXI

- 50 años de la relación bilateral sino-argentina: historia y desafíos

- Un análisis histórico de la evolución y continuidad de la relación entre China y América Latina

- Columna 3 Sinología y estudios chinos

- Imagen de China ante la opinión pública latinoamericana: memoria colectiva, sistema complejo y preferencia cognitiva

- La imagen antiepidémica de China en el Perú desde la perspectiva del análisis crítico del discurso

- Columna 4 Intercambio cultural

- Cooperação educacional China-Brasil: situação atual, desafios e perspetivas