Zusammenfassung

Im Rahmen einer Masterarbeit an der Hochschule der Medien Stuttgart wurde ein Selbstbewertungstool entwickelt, mit dem Bibliotheken ihren Reifegrad auf dem Weg zu einer lernenden Organisation erfassen können. Der vorliegende Beitrag stellt Inhalte und Einsatzmöglichkeiten dar. Das vorgestellte Selbstbewertungstool basiert auf dem in Australien für den Bibliothekssektor entwickelten „Maturity Model“.

Abstract

As a part of a Master’s thesis at Stuttgart Media University, a self-evaluation tool was developed, which enables libraries to determine their maturity on their way to become a learning organization. This article describes the content and the capabilities of the tool. The self-evaluation tool is based on the “maturity model”, which was developed in Australia for libraries.

1 Einleitung

„Stillstand ist der Tod“ – dieses Zitat aus dem „Triptychon“ von Max Frisch kann sehr gut auf Unternehmen, Organisationen und auch Bibliotheken übertragen werden. Um sich ständig weiterentwickeln und mit aktuellen Trends mithalten zu können, ist ein permanenter Lernprozess nötig, aus dem im besten Fall eine lernende Organisation entsteht.

Das Thema der lernenden Organisation gewinnt auch in Bibliotheken an Bedeutung: „The learning organization concept would help librarians adapt and cope with rapid changes brought about by technological advances. It would reduce complacency; bring on a new shift of paradigm towards continuous learning, improvement and innovation.“[1]

Neben innovativen Technologien, die in Bibliotheken Einsatz finden, werden immer mehr neue Dienstleistungen und Angebote entwickelt, wie etwa der freie Zugang zu digitalisiertem Bibliotheksgut. Gerade im Hinblick auf die kommerzielle Konkurrenz, beispielsweise Google oder Amazon, ist es deshalb für Bibliotheken unabdingbar, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten. Deshalb sollten auch Bibliotheken zu lernenden Organisationen werden.

2 Was ist eine lernende Organisation?

Vor der Darstellung, wie Bibliotheken den Anstoß zu einer solchen Umstrukturierung erhalten können, wird zunächst der Begriff der „lernenden Organisation“ erläutert.

Unternimmt man den Versuch, sich dem Thema definitorisch zu nähern, zeigt sich, dass eine Vielzahl von Konzepten und Definitionen existieren.[2] Eine pragmatische und griffige Definition für „lernende Organisation“ liefert der Wirtschaftswissenschaftler Dietmar Vahs: „Unter der lernenden Organisation ist eine Organisation zu verstehen, die fähig ist, selbstständig Wissen zu generieren, zu sammeln und zu vermitteln, und die ihr Verhalten auf der Grundlage von neu gewonnenen Einsichten verändern kann.“[3]

Weitere Anforderungen an lernende Organisationen finden sich in nahezu allen Begriffsbestimmungen wieder. So soll eine Umgebung geschaffen werden, die die Mitarbeiter dazu ermutigt, zu lernen und sich einzubringen.[4] Giesecke und McNeil ergänzen, dass Führungskräfte dazu angehalten sind, Mitarbeitern genügend Freiräume zu schaffen und sie beim Lernprozess und Informationsaustausch untereinander zu unterstützen. Dadurch könnten neue Ideen und neues Wissen generiert werden. Mitarbeiter sind aufgefordert, selbst Ideen zu testen und Erfahrungen zu nutzen, um Verbesserungen vorzunehmen. Das Personal wird für seine Fähigkeiten, Werte und die Arbeit geschätzt. Die Meinungen der Mitarbeiter sind gefragt und werden mit Respekt behandelt. Im Ergebnis erfordert dies ein hohes Maß an Flexibilität, da ein kontinuierlicher Prozess des organisationalen Wandels entsteht. Die Mitarbeiter akzeptieren und adaptieren neue Ideen. Sie suchen Wege, um Produkte und Services zu verbessern.[5]

Das Konzept der lernenden Organisation weist drei Ebenen auf. Die individuelle Ebene, in welcher der einzelne Mitarbeiter lernt, bildet die Grundlage. In der Ebene der Teams soll ein Austausch der einzelnen Mitarbeiter untereinander erfolgen. Schließlich werden auf organisationaler Ebene Veränderungen und Anpassungen der Vision und der Geschäftsprozesse vorgenommen sowie neue Ideen umgesetzt. Des Weiteren soll auf organisationaler Ebene eine Anpassung der Kultur und Werte erfolgen.

Der Komplex der lernenden Organisation ist damit in das große Thema Change Management, in die Gestaltung organisatorischen Wandels, einzuordnen.

3 Maturity Model

Das Thema der lernenden Organisation sollte zunehmend auch in Bibliotheken betrachtet werden, um – wie bereits in der Einleitung beschrieben – mit den schnelllebigen Entwicklungen standhalten zu können und gegenüber kommerziellen Anbietern konkurrenzfähig zu bleiben.

Im australischen Bibliothekswesen beschäftigt man sich seit 2012 intensiv mit dem Thema. Um das Konzept der lernenden Organisation auf Bibliotheken zu übertragen, wurde in den National and State Libraries Australasia (NSLA) ein Reifegradmodell entwickelt.[6] Die NSLA verfolgten bei der Entwicklung dieses Maturity Models das Ziel, einen Rahmen zu schaffen, mit dem der Entwicklungsstand einer Bibliothek hin zu einer lernenden Organisation evaluiert werden kann: „The ultimate goal was to develop a matrix which could enable libraries to assess their perceived levels of maturity as learning organizations along a continuum of ‚emerging‘ to ‚active‘ capabilities.“[7] Der Zweck des Maturity Models wird wie folgt beschrieben: „Mithilfe dieses Reifegradmodells ist es möglich, den Wert des Lernens und den Zugewinn bei beiden Zielgruppen (i. e. Mitarbeitende und Nutzer, Anm. des Verf.) messen und berechnen zu können.“[8] Damit dient das Modell als Anstoß, eine Bibliothek in eine lernende Organisation umzustrukturieren. Das Maturity Model basiert auf dem Konzept der lernenden Organisation von Peter Senge, der „Fünften Disziplin.“[9]

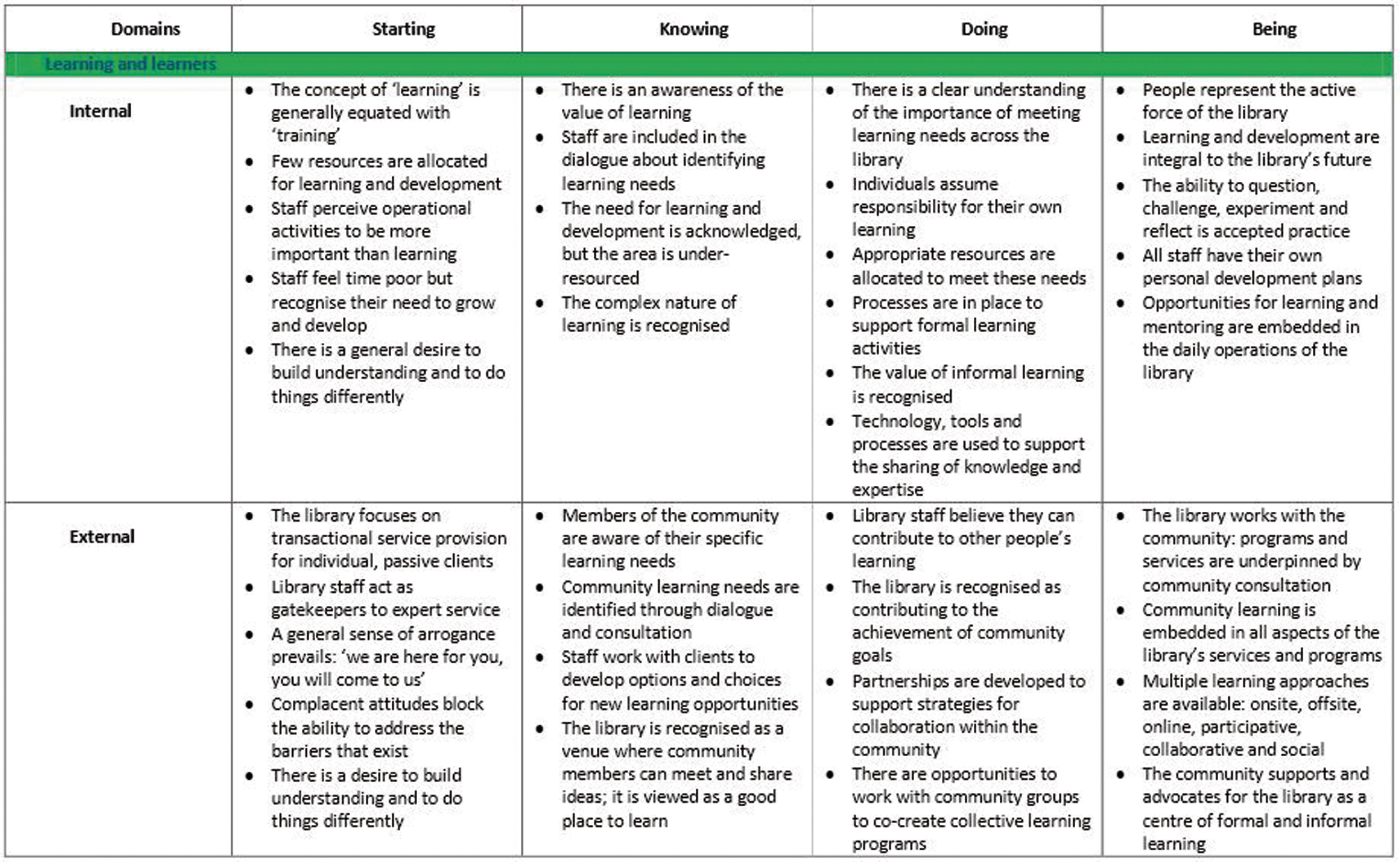

Als Matrix unterscheidet das Maturity Model zum einen eine interne und eine externe Perspektive: Während bei der internen Perspektive das Bibliothekspersonal, die Bibliothek als Organisation und die organisationale Kultur betrachtet werden, liegt der Fokus der externen Perspektive auf den Angeboten der Bibliothek. Das heißt, betrachtet wird die Perspektive der Nutzer als Adressaten der Services und Angebote der Bibliothek.[10] Zum anderen unterscheidet die Matrix vier Reifelevel (starting, knowing, doing, being), anhand derer eine Bibliothek einordnen kann, wie weit sie bereits zu einer lernenden Organisation entwickelt ist.[11]Diese beiden Perspektiven werden auf jeweils drei verschiedene Dimensionen (learning and learners, vision and culture, management and structure) angewendet, in welchen die fünf Disziplinen von Peter Senge abgebildet werden. Jeder Perspektive und jedem Reifelevel sind in jeder Dimension beschreibende Merkmale zugeordnet. Abb. 1 zeigt die Dimension „learning and learners“ in interner und externer Perspektive mit den Charakteristika für die unterschiedlichen Reifelevels.

Ausschnitt aus dem NSLA Maturity Model, Bereich „Learning and learners“, interne und externe Perspektive

4 Weiterentwicklung des Modells

Das Maturity Model konzentriert sich vorrangig auf die Theorie von Senge. Um den Rahmen weiter zu spannen, wurden weitere Theorien und Modelle zur lernenden Organisation[13] analysiert und Aspekte aus diesen integriert.[14]

Zugleich erfolgt eine Fokussierung auf die interne Perspektive, die die Bibliothek als lernende Organisation in den Blick nimmt. Die externe Perspektive des Maturity Models ist hingegen nicht Gegenstand der Betrachtung. Im Folgenden soll begründet werden, warum das Maturity Model weiterentwickelt wurde.[12]

Das Maturity Model wurde von den NSLA als theoriebasiertes Modell entwickelt, das nicht das Ziel verfolgte, als Selbstbewertungsinstrument eingesetzt zu werden. Da nun aber für deutsche Bibliotheken ein solches Selbstbewertungsinstrument erarbeitet werden sollte, musste das Modell weiterentwickelt werden. Die sehr abstrakt formulierten Merkmale sind für den Selbstbewertungseinsatz durch Mitarbeitende in Bibliotheken ohne intensive Begleitung nur begrenzt geeignet. Sie können ohne gründliche Kenntnisse der zugrundeliegenden Theorien kaum auf die Alltagsarbeit und die eigenen Arbeitsprozesse „übersetzt“ werden. Dadurch fällt es den Mitarbeitenden schwer, Einschätzungen zum Reifelevel abzugeben. Tait und Blinco bestätigen dies aufgrund von Erfahrungen, die sie mit der Anwendung des Maturity Models in der Northern Territory Library (Forschungs- und Präsenzbibliothek des Northern Territory in Australien) gemacht haben: „When preparing for our first discussions with the staff we identified some areas of the LOM Matrix (i. e. Maturity Model, Anm. des Verf.) that required further explanation and clarification [...]. We developed advagrams.“[15] Diese Advagrams vereinfachen das Maturity Model und erleichtern dem Bibliothekspersonal eine Einschätzung des Entwicklungsgrades.

Die weitgefassten Formulierungen der Merkmale würden zudem dazu führen, dass Mitarbeitende diese sehr unterschiedlich interpretieren und verschiedene Arbeitsvorgänge damit verbinden würden. Ein Vergleich der Ergebnisse und eine Identifikation von organisationsweiten Verbesserungspotenzialen wären damit nur schwer möglich.

5 Entwicklung des Selbstbewertungstools

Aufgrund dieser Überlegungen ist es sinnvoll, ein Instrument zu entwickeln, das eine einfache und von Mitarbeitenden selbstständig durchführbare Selbstbewertung ermöglicht.

Im Rahmen einer Masterarbeit an der Hochschule der Medien Stuttgart, die von Prof. Cornelia Vonhof und Prof. Dr. Gillian Hallam betreut wurde, sollte ein solches Selbstbewertungstool auf Basis des Maturity Models entwickelt werden.

Dieses Selbstbewertungstool zielt darauf, die Formulierungen der Merkmale so zu wählen, dass sie nur einen geringen Interpretationsspielraum lassen und weitgehend selbsterklärend sind. Dazu wurden die Merkmale in Aussagen (sog. Items) umformuliert. Die Items sind – analog zum Maturity Model – in drei Themenbereiche (Lernen und Lerner, Vision und Kultur, Management und Struktur) unterteilt. Auf einer Skala wird eingeordnet, inwieweit die Items in der eigenen Bibliothek erfüllt sind. Die Auswertung der Selbstbewertung erfolgt durch die Zuordnung von Punkten zu den Antwortmöglichkeiten, so dass sich für jeden durch Mitarbeitende ausgefüllten Selbstbewertungsbogen eine Gesamtpunktzahl zur Einschätzung des Reifegrads der Organisation ergibt. Gleichwohl liegt der Wert der Auswertung der Selbstbewertung nicht im Vergleich einer Punktesumme, sondern im qualitativen Vergleich der Selbstbewertungen.

Die Programmierung des Selbstbewertungstools erfolgte in Microsoft Excel, da dies in den meisten Bibliotheken als Standardsoftware eingesetzt wird. Tab. 1 zeigt einen Auszug aus dem ersten Themenbereich des Selbstbewertungstools.

Auszug aus dem Selbstbewertungstool

| Nr. | Fragestellung | (überhaupt) nicht zustimmen | (voll und ganz) zustimmen | Keine Angabe | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||

| I | Bereich I: Lernen und Lerner | |||||

| 1 | Etwas zu lernen bedeutet für mich, etwas zu üben. | |||||

| 2 | Die Bewältigung des Alltagsgeschäftes ist mir wichtiger als Lernen. | |||||

| 3 | Das Lernen im beruflichen Alltag ist mir wichtig. | |||||

| 4 | Es ist notwendig, ständig zu lernen und sich weiterzuentwickeln. | |||||

| 5 | Mir ist bewusst, dass Lernen ein komplexes Thema ist. | |||||

| 6 | Mir ist bewusst, dass ich im Arbeitsalltag ständig lerne. | |||||

| 7 | Es gibt Optimierungsbedarf bei einigen alltäglichen Arbeitsvorgängen in der Bibliothek. | |||||

| 8 | Es stehen bibliotheksintern genügend Ressourcen und Materialien zum Lernen zur Verfügung. | |||||

| 9 | Es werden von Seiten der Bibliothek Mittel (Zeit, Materialien, Geld) bereitgestellt, um meinen persönlichen Lernbedarf zu decken. | |||||

| 10 | Die bereitgestellten Materialien unterstützen mich dabei, neue Aufgaben zu lernen und auszuführen. | |||||

| 11 | In meinem Arbeitsalltag habe ich genügend Möglichkeiten und Zeit zum Lernen und um mich beruflich weiterzuentwickeln. | |||||

| 12 | Es werden geeignete Technik und Tools bereitgestellt, damit ich mein Wissen und meine fachlichen Kompetenzen mit anderen Kollegen teilen kann. | |||||

| 13 | Ich werde einbezogen, wenn es um die Feststellung meines Lernbedarfs geht. | |||||

| 14 | Ich kenne meinen eigenen Lernbedarf und ergreife selbst Maßnahmen, um ihn zu decken. | |||||

| 15 | Ich habe meinen persönlichen Entwicklungsplan. | |||||

| 16 | Nicht nur ich selbst, sondern auch die Kollegen aller anderen Abteilungen haben Lernbedarf. | |||||

| 17 | Höherqualifizierungsmaßnahmen (z. B. berufsbegleitendes Studium) werden von Seiten der Vorgesetzten bzw. Direktion unterstützt. | |||||

| 18 | Erfolge und Niederlagen von Projekten, die in bzw. von der Bibliothek durchgeführt wurden, werden systematisch analysiert und beurteilt. |

Inhaltlich beschäftigt sich der erste Themenbereich (Lernen und Lerner) mit der persönlichen Einstellung des Befragten zum Lernen im beruflichen Alltag, dem eigenen Lernverhalten sowie der Feststellung seines persönlichen Lernbedarfs. Weiterhin werden die Materialien und Ressourcen thematisiert, die von der Bibliothek zum Lernen bereitgestellt werden. Im nächsten Themenblock wird hinterfragt, ob der Befragte und die Bibliothek als Ganzes aus den Erfahrungen von anderen lernen, um Fehlerquellen zu vermeiden.

Im zweiten Themenbereich (Vision und Kultur) wird zunächst die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter thematisiert, die durch den Paradigmenwechsel[16] in den Bibliotheken notwendig ist. Weiterhin wird hinterfragt, inwieweit das Lernen im Leitbild der Bibliothek verankert ist. Dies ist für die strategische Orientierung der Bibliothek von Bedeutung. Im nächsten Themenblock wird nach der Offenheit der Organisationskultur gefragt, da eine offene Kultur als Basis für das Teilen von Wissen dient. Dazu werden u. a. der Umgang der Mitarbeitenden untereinander sowie die Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern untersucht.

Der dritte Themenbereich (Management und Struktur) zielt auf die Bibliotheksstruktur und -organisation im Gesamten ab. So werden das systemweite Denken der Mitarbeiter sowie das Lernen im Team hinterfragt. Ein weiterer großer Themenblock ist das Verhalten der Vorgesetzten in Bezug auf Maßnahmen, die die lernende Organisation fördern.

Der Einsatz des Tools wird in Kapitel 8 dargestellt.

6 Pretest des Selbstbewertungstools

Um festzustellen, ob sich das Tool in der Praxis eignet und ob es für Bibliotheken aller Typen und jeglicher Größe geeignet ist, kam ein Pretest zum Einsatz. Dieser fand im Januar 2015 mit fünf Bibliotheken der folgenden Bibliothekstypen statt: öffentliches großstädtisches Bibliothekssystem, öffentliche Mittelstandsbibliothek, Universitäts- und Landesbibliothek, kleinere Hochschulbibliothek sowie Spezialbibliothek. Die Bibliotheken unterscheiden sich einerseits durch ihre Träger, Funktionen und Nutzerkreise, andererseits durch die Größe und den Medienbestand.

Das Selbstbewertungstool wurde in den Bibliotheken jeweils von einzelnen Mitarbeitern getestet. Die Tester erhielten Impulsfragen, um gezielt auf diverse Sachverhalte zu achten (z. B. technische Funktionen oder inhaltliche Fragestellungen).

Nach Auswertung der Pretests wurden einige technische Verbesserungen sowie inhaltliche Änderungen am Selbstbewertungstool vorgenommen. So wurden beispielsweise einige Items umformuliert und deren Reihenfolge geändert, um Verständnisschwierigkeiten zu beheben.

Durch den Pretest wurde das Selbstbewertungstool zu einem soliden Instrument weiterentwickelt, das problemlos in Bibliotheken zur Einschätzung des Reifelevels einer lernenden Organisation eingesetzt werden kann.

7 Maßnahmenkatalog in Auszügen

Nach dem Einsatz des Selbstbewertungstools wird es in der Regel notwendig sein, Maßnahmen zu ergreifen, um das Reifelevel der Bibliothek als lernende Organisation zu steigern. Im Folgenden werden zu den drei Themenbereichen im Sinne eines Auswahlkatalogs mögliche Maßnahmen vorgeschlagen, die dazu geeignet sind, bei der Selbstbewertung identifizierte Verbesserungspotenziale zu bearbeiten.[17]

Maßnahmen für Bereich I: Lernen und Lerner

Um den Mitarbeitern die Notwendigkeit einer Veränderung der Bibliothek zu einer lernenden Organisation zu verdeutlichen, müssen Führungskräfte zuallererst ein Problembewusstsein bei den Mitarbeitern schaffen. Vahs und Weiand betonen als Ziel dieser Maßnahme, eine gemeinsame Ausgangssituation zu schaffen, damit alle Mitarbeiter den Bedarf für eine Umgestaltung erkennen. Die Autoren ergänzen, dass es einerseits hilfreich ist, sachliche Informationen zur Situation der Bibliothek zu geben. Andererseits sollte bei den Mitarbeitern auch ein Gefühl von Dringlichkeit geschaffen werden. Nur dadurch entwickeln sie den erforderlichen Ehrgeiz für die Umgestaltungsprozesse in der Bibliothek.[18]

Für den zweiten Themenkreis, die Bereitstellung von Ressourcen und Materialien zum Lernen, eignet sich beispielsweise ein bibliotheksinternes Wiki. Dies fördert – über die Eigenschaft der Dokumentenablage hinaus – eine offene Organisationskultur. Alle Mitarbeiter können ihr Wissen einbringen und es für andere Mitarbeiter bereitstellen.

Für den dritten Themenkreis, die Analyse von Erfahrungen der Bibliothek, wird empfohlen, Projekt- bzw. Arbeitsgruppen zu bitten, ihre fertiggestellten Projekte bezüglich Erfolgsfaktoren und Ursachen von Misserfolgen zu evaluieren. Werden die Ergebnisse der Analysen allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, können sie aus den Erfahrungen lernen, indem sie für eigene Projekte positive Aspekte übernehmen und versuchen, negative zu vermeiden.

Maßnahmen für Bereich II: Vision und Kultur

Wenn die Bibliothek noch nicht über ein Leitbild[19] verfügt, sollte dieses erarbeitet und in der Bibliothek kommuniziert werden. Vahs und Weiand empfehlen einen partizipativen Ansatz zur Erstellung eines Leitbildes, d. h., die Mitarbeiter sollen in den Erarbeitungsprozess eingebunden werden. Somit wird die Akzeptanz des Leitbildes erhöht. Vahs und Weiand empfehlen weiterhin, die neuen Werte und Verhaltensweisen an die bereits bestehenden anzuschließen. Nach Bekanntgabe und ausreichender Kommunikation des Leitbildes sollte es von den Vorgesetzten gelebt werden, da sie eine Vorbildfunktion einnehmen.[20]

Das Lernen und die Umgestaltung der Bibliothek zu einer lernenden Organisation sollten als Teil der Vision im Leitbild verankert werden, da beide einen langfristigen und nachhaltigen Prozess darstellen. Zur Weiterentwicklung einer Bibliothek ist Lernen sehr wichtig. Mit der Benennung im Leitbild ist der Prozess des Lernens den Mitarbeitern stets gegenwärtig und sollte sich als Teil des Alltags konsolidieren.

Den zweiten großen Themenkreis im zweiten Themenbereich bildet eine offene Organisationskultur. Zunächst ist eine Analyse der bestehenden Kultur notwendig. Schreyögg und Koch verstehen unter Kultur gemeinsame Orientierungen, Werte und Verhaltensweisen von Organisationsmitgliedern, also kollektive Handlungsmuster. Eine Kultur wird selten reflektiert. Stattdessen wird sie gelebt. Tägliche Handlungen basieren auf den Orientierungsmustern, die als selbstverständlich gelten.[21] Um die bestehenden Unternehmenskulturen über das Selbstbewertungstool hinaus sichtbar werden zu lassen, kann eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt werden. Wird nach Auswertung dieser festgestellt, dass eine eher verschlossene Kultur herrscht, sollte ein Wandel hin zu einer offenen Kultur angestrebt werden.

Maßnahmen für Bereich III: Management und Struktur

Ein Themenblock innerhalb des Bereichs Management und Struktur stellt das Verhalten der Vorgesetzten dar. Dieses wirkt sich sehr stark auf eine offene Organisationskultur und das Verhalten der Mitarbeiter aus. Deshalb sollten Fortbildungen für die Führungskräfte zu den Grundsätzen der lernenden Organisation angeboten werden. Weiterhin wird angeraten, konkrete Hinweise zu geben, wie sie mit ihrem Führungsverhalten die lernende Organisation unterstützen und Mitarbeiter fördern können. Dazu zählt beispielsweise die Offenheit für neue Ideen von Mitarbeitern sowie ihnen die Möglichkeiten zu geben, diese zu erproben. Auch die Motivation der Mitarbeiter zum Lernen ist wichtig.

Laut dem Betriebswirtschaftler Weibler sollten Führungskräfte darüber hinaus ihre Mitarbeiter zu einer eigenständigen Arbeitsweise motivieren, indem sie Aufgaben verteilen, die einen Dispositions- und Entscheidungsspielraum zulassen. Dies stärkt das Selbstwertgefühl der Mitarbeiter und fördert die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Überdies bekommt der Mitarbeiter die Erfahrung vermittelt, Einfluss zu haben.[22]

Einen weiteren Themenkreis bildet das Systemdenken, welches den Führungskräften und Mitarbeitenden zu vermitteln ist. Senge und Klostermann 1997 schlagen dazu vor, den Mitarbeitern in einer Personalversammlung die Zusammenhänge zwischen den Abteilungen und Arbeitsvorgängen darzustellen. Dies kann beispielsweise geschehen, indem ein Moderator die Herstellung eines Produktes von der Idee bis zur Auslieferung an den Kunden erläutert. Dabei sollte ein besonderer Schwerpunkt auf der Darstellung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit liegen. Außerdem sollte stets erläutert werden, warum eine Kollaboration notwendig ist.[23]

Die Auswahl der zu ergreifenden Maßnahmen sollte nach Auswertung der Selbstbewertungstools innerhalb der Projektgruppe erfolgen. Die Maßnahmen müssen für die jeweilige Bibliothek individuell ausgewählt werden, je nachdem, welche Themenkreise besonders entwicklungsbedürftig sind. Die Umsetzung der Maßnahmen erfordert Zeit und Geduld sowie die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter.

8 Hinweise zur Handhabung

Wenn die Entscheidung getroffen wird, die eigene Bibliothek zur lernenden Organisation umzustrukturieren und dafür das als Diagnoseinstrument entwickelte Selbstbewertungstool anzuwenden, wird folgendes Vorgehen empfohlen:

Gründung einer Arbeitsgruppe

Schulungen der Führungskräfte

Kick-Off-Veranstaltung mit allen beteiligten Mitarbeitern

Einsatz des Selbstbewertungstools

Besprechung und Vergleich des ausgefüllten Selbstbewertungstools

Analyse von Ursachen für unterschiedliche Einschätzungen

Auswahl und Anwendung von Maßnahmen

Zunächst sollte eine Arbeitsgruppe gegründet werden, die sich mit dem Thema der lernenden Organisation sowie diversen damit verbundenen Theorien beschäftigt. Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe haben die Funktion von Multiplikatoren.

Zuerst sollten die Multiplikatoren die Führungskräfte schulen. Danach sollte eine Kick-Off-Veranstaltung erfolgen. Sofern das Umstrukturierungsprojekt für die gesamte Bibliothek vorgesehen ist, sollten alle Mitarbeiter dazu eingeladen werden. Falls die Umorganisation nur in einer Abteilung erfolgt, genügt es, die dazugehörigen Teammitglieder zu berücksichtigen. Im Rahmen der Kick-Off-Veranstaltung ist zunächst eine Einführung in das Thema lernende Organisation nötig. Darauf aufbauend sollten Sinn und Zweck der Umstrukturierung der Bibliothek zu einer lernenden Organisation erläutert werden.

Zusätzlich ist es notwendig, das Selbstbewertungstool vorzustellen und das weitere Vorgehen zu beschreiben. Vorgeschlagen wird, das Selbstbewertungstool allen beteiligten Kollegen zur Verfügung zu stellen, mit der Bitte verbunden, dieses binnen zwei Wochen auszufüllen. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, das Tool allein auszufüllen und es danach abzuspeichern. Als Ablageort bieten sich ein gemeinsames PC-Laufwerk oder ein Wiki an. Es muss gewährleistet werden, dass ein Rückschluss auf die Person, die das Tool ausgefüllt hat, nicht möglich ist. Die Mitarbeitenden müssen dazu aufgefordert werden, das Tool unter einem anonymen Dateinamen abzuspeichern.

Nachdem die Selbstbewertungstools von allen Mitarbeitenden ausgefüllt wurden, wird eine Nachbesprechung empfohlen. Diese sollte innerhalb bestehender Teams erfolgen. Inhalt dieses Meetings ist ein Vergleich der Ergebnisse. Die Mitarbeiter sollen die Antworten einzelner Items besprechen, um Unterschiede in der Einschätzung feststellen zu können. Dieses Vorgehen bildet die Grundlage für eine Analyse von Ursachen. Werden gleiche Sachverhalte unterschiedlich eingeschätzt, sollen die Mitarbeiter im Gespräch ergründen, woher die Differenzen stammen. Dies kann bereits dazu dienen, Maßnahmen zu finden, mit denen die Abweichungen behoben werden können. Als Anregung dienen die unter Punkt 7 charakterisierten Maßnahmen und Instrumente.

Es kann hilfreich sein, wenn das Team das Selbstbewertungstool nochmals gemeinsam ausfüllt. Die Mitarbeiter sind dann gezwungen, sich auf einen Skalenpunkt in der Einschätzung zu einigen, wodurch automatisch ein Gedankenaustausch stattfindet.

Findet das Projekt innerhalb eines Teams statt, ist die Nachbesprechung der Ausgangspunkt für die Umsetzung von Maßnahmen. Der Teamleiter muss letztendlich entscheiden, welche Instrumente eingesetzt werden sollen, um das Reifelevel des Teams zu erhöhen.

Ist das Umstrukturierungsprojekt in der gesamten Bibliothek geplant, sollte eine weitere Besprechung der Teamleiter folgen, die analog zur Nachbesprechung innerhalb des Teams angelegt ist. Die von den Teammitgliedern gemeinsam ausgefüllten Tools sollten von den Teamleitern vergleichen werden. Dies bietet die Möglichkeit, globale Maßnahmen für die Bibliothek festzulegen.

Nachdem die Maßnahmen, welche angewendet werden sollen, festgelegt sind, sollte sich die anfangs gebildete Arbeitsgruppe mit den Umsetzungsmöglichkeiten der ausgewählten Maßnahmen beschäftigen und diese initiieren.

Während des gesamten Projektes sollten die Mitglieder der Arbeitsgruppe allen Mitarbeitern als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Es sollte eine Telefonnummer angegeben werden, unter der die Mitarbeiter ihre Unklarheiten und Fragen zum Thema lernende Organisation bzw. zum Selbstbewertungstool stellen können.

9 Zusammenfassung

Mit dem Selbstbewertungstool wurde ein Instrument entwickelt, mit dem eine Bibliothek die Möglichkeit bekommt, auf einfache Art und Weise zu bestimmen, wie weit sie bereits zu einer lernenden Organisation entwickelt ist. Bei dieser Selbstbewertung werden Verbesserungspotenziale identifiziert, an denen angeknüpft werden kann, um das Reifelevel zu erhöhen. Das Selbstbewertungstool wurde explizit für Bibliotheken entwickelt. Es kann an allen Bibliothekstypen[24] Anwendung finden, wie der Pretest gezeigt hat. Das vollständige Selbstbewertungstool und der Maßnahmenkatalog können in der Masterarbeit nachvollzogen werden. Diese ist auf dem Hochschulschriftenserver der Hochschule der Medien veröffentlicht.[25]

Literatur

Argyris, Chris und Donald A. Schön. 1999. Die lernende Organisation: Grundlagen, Methode, Praxis. Stuttgart: Klett-Cotta.Search in Google Scholar

De Villiers, W. A. 2008. The Learning Organisation: Validating A Measuring Instrument. The Journal of Applied Business Research 24 (4) 11–22.Search in Google Scholar

Garvin, David A. 1993. Building a Learning Organization. Harvard Business Review 71 (4) 78–91.Search in Google Scholar

Giesecke, Joan and Beth McNeil. 2004. Transitioning to the Learning Organization. Library Trends 53 (1) 54–67.Search in Google Scholar

Hallam, Gillian, Andrew Hiskens and Rebecca Ong. 2015. Conceptualising the Learning Organisation: Creating a Maturity Framework to Develop a Shared Understanding of the Library’s Role in Literacy and Learning. BIBLIOTHEK – Forschung und Praxis 39 (1) 61–72. doi: 10.1515/bfp-2015–0007.10.1515/bfp-2015-0007Search in Google Scholar

Hallam, Gillian, Andrew Hiskens and Rebecca Ong. 2014. Conceptualising the learning organisation: creating a maturity framework to develop a shared understanding of the library’s role in literacy and learning. The Australian Library Journal 63 (2) 78–93. doi: 10.1080/00049670.2014.898235.10.1080/00049670.2014.898235Search in Google Scholar

Hallam, Gillian, Andrew Hiskens and Rebecca Ong. 2013. Conceptualising the learning organisation: creating a maturity framework to develop a shared understanding of the library’s role in literacy and learning. Singapore. URL: http://library.ifla.org/181/13/100-hallam-en.pdf.Search in Google Scholar

Michael, Tan Siew Chye and Higgins Higgins. 2002. NTU (Nanyang Technological University) Library as a Learning Organisation. Libri 52 (3) 169–82.10.1515/LIBR.2002.169Search in Google Scholar

Pedler, Mike, John Burgoyne and Tom Boydell. 1994. Das lernende Unternehmen: Potentiale freilegen, Wettbewerbsvorteile sichern. Frankfurt am Main: Campus Verlag.Search in Google Scholar

Schreyögg, Georg und Jochen Koch. 2010. Grundlagen des Managements: Basiswissen für Studium und Praxis. Wiesbaden: Gabler Verlag/Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden.Search in Google Scholar

Senge, Peter M. 2001. Die fünfte Disziplin: Kunst und Praxis der lernenden Organisation. Stuttgart: Klett-Cotta.Search in Google Scholar

Senge, Peter M. und Maren Klostermann. 1997. Das Fieldbook zur fünften Disziplin. Stuttgart: Klett-Cotta.Search in Google Scholar

Tait, Anja and Kerry Blinco. 2014. Seeding a learning organisation. The Australian Library Journal 63 (2) 94–107.10.1080/00049670.2014.903831Search in Google Scholar

Vahs, Dietmar. 2012. Organisation: Ein Lehr- und Managementbuch. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.Search in Google Scholar

Vahs, Dietmar und Achim Weiand. 2010. Workbook Change-Management: Methoden und Techniken. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.Search in Google Scholar

Weibler, Jürgen. 2012. Personalführung. Vahlens Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. München: Vahlen.10.15358/9783800641864Search in Google Scholar

© 2017 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Inhaltsfahne

- Die Zukunft des Publizierens

- Zur Situation des digitalen geisteswissenschaftlichen Publizierens – Erfahrungen aus dem DFG-Projekt „Future Publications in den Humanities“

- Von der Digitalisierung zur Digitalität: Wissenschaftsverlage vor anderen Herausforderungen

- Finanzierungsmodelle für Open-Access-Zeitschriften

- Best Practice

- Stadtbücherei Hilden – Bibliothek des Jahres 2016

- Next generation library systems

- A Step Towards a Distributed Model for Bibliographic Data in Sweden

- DARIAH

- CLARIN-D: eine Forschungsinfrastruktur für die sprachbasierte Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften

- Weitere Beiträge

- Informationsverhalten, sozialer Kontext und Bibliotheken: Annäherungen an Theorien der Small Worlds und Informationswelten

- Kultur und Wissen digital vermitteln – Stand und Perspektiven der Deutschen Digitalen Bibliothek – ein Überblick

- Bibliotheken auf dem Weg zu lernenden Organisationen – Entwicklung eines Selbstbewertungstools

- Die Niederösterreichische Landesbibliothek

- Lernzentren – eine kurze Bestandsaufnahme

- Aus der Frühzeit der Mainzer Skriptorien: Ein unbekanntes karolingisches Handschriftenfragment (Mainz, Wissenschaftliche Stadtbibliothek, Hs frag 20)

- Für die Praxis

- Befähigung im Wandel

- Bibliographische Übersichten

- Zeitungen in Bibliotheken

- Rezensionen

- Georg Ruppelt (Hrsg.): 350 Jahre Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek (1665–2015). Hannover: Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek, 2015. 453 S., ISBN: 978-3-943922-12-7. 44,80 €

- Katrin Janz-Wenig, Monika E. Müller, Gregor Patt: Die mittelalterlichen Handschriften und Fragmente der Signaturengruppe D in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Teil 1: Textband; Teil 2: Tafelband. Wiesbaden: Harrassowitz, 2015 (Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Kataloge der Handschriftenabteilung; 4). 2 Bde., 453 + 553 S., 603 farbige Abb. ISBN 978-3-447-10514-9. 298,– EUR.

- Paul Ladewig: Katechizm biblioteki. Przelożył z języka niemieckiego na język polski Zdzisław Gębolyś; przy wspólpracy Bernharda Kwoki; przelożył z języka niemieckiego na język angielski Zdzislaw Gębolyś. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. 211 S., 35 s/w-Abb. Kart. ISBN 978-83-8018-050-5. 29,40 zł (ca. 6,60 €)

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Inhaltsfahne

- Die Zukunft des Publizierens

- Zur Situation des digitalen geisteswissenschaftlichen Publizierens – Erfahrungen aus dem DFG-Projekt „Future Publications in den Humanities“

- Von der Digitalisierung zur Digitalität: Wissenschaftsverlage vor anderen Herausforderungen

- Finanzierungsmodelle für Open-Access-Zeitschriften

- Best Practice

- Stadtbücherei Hilden – Bibliothek des Jahres 2016

- Next generation library systems

- A Step Towards a Distributed Model for Bibliographic Data in Sweden

- DARIAH

- CLARIN-D: eine Forschungsinfrastruktur für die sprachbasierte Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften

- Weitere Beiträge

- Informationsverhalten, sozialer Kontext und Bibliotheken: Annäherungen an Theorien der Small Worlds und Informationswelten

- Kultur und Wissen digital vermitteln – Stand und Perspektiven der Deutschen Digitalen Bibliothek – ein Überblick

- Bibliotheken auf dem Weg zu lernenden Organisationen – Entwicklung eines Selbstbewertungstools

- Die Niederösterreichische Landesbibliothek

- Lernzentren – eine kurze Bestandsaufnahme

- Aus der Frühzeit der Mainzer Skriptorien: Ein unbekanntes karolingisches Handschriftenfragment (Mainz, Wissenschaftliche Stadtbibliothek, Hs frag 20)

- Für die Praxis

- Befähigung im Wandel

- Bibliographische Übersichten

- Zeitungen in Bibliotheken

- Rezensionen

- Georg Ruppelt (Hrsg.): 350 Jahre Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek (1665–2015). Hannover: Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek, 2015. 453 S., ISBN: 978-3-943922-12-7. 44,80 €

- Katrin Janz-Wenig, Monika E. Müller, Gregor Patt: Die mittelalterlichen Handschriften und Fragmente der Signaturengruppe D in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Teil 1: Textband; Teil 2: Tafelband. Wiesbaden: Harrassowitz, 2015 (Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Kataloge der Handschriftenabteilung; 4). 2 Bde., 453 + 553 S., 603 farbige Abb. ISBN 978-3-447-10514-9. 298,– EUR.

- Paul Ladewig: Katechizm biblioteki. Przelożył z języka niemieckiego na język polski Zdzisław Gębolyś; przy wspólpracy Bernharda Kwoki; przelożył z języka niemieckiego na język angielski Zdzislaw Gębolyś. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. 211 S., 35 s/w-Abb. Kart. ISBN 978-83-8018-050-5. 29,40 zł (ca. 6,60 €)