Zusammenfassung

Der Schwerpunkt dieses Heftes umfasst Beiträge eines Workshops zum Thema „Fachportale, Fachinformationsdienste und Wissenschaftsnetzwerke“. Fachportale sind Webanwendungen, die heterogene Inhalte und Funktionen unter einer Weboberfläche zusammenfassen; Fachinformationsdienste erfüllen die bibliothekarische Aufgabe, den Spitzenbedarf wissenschaftlicher Publikationen zu befriedigen; bei Wissenschaftsnetzwerken stehen die personellen Mitglieder, ihre Arbeiten und kommunikativen Beziehungen im Mittelpunkt. Die auf dem Workshop dargestellten Systeme werden nach inhaltsbezogenen Merkmalen in drei Gruppen eingeteilt: inhaltsgenerierende, inhaltsaggregierende und Inhalte vernetzende Systeme.

Abstract

This issue focuses on contributions from a workshop dealing with “Specialist portals, information services and scientific networks“. Specialist portals are web applications which contain heterogeneous contents and features on one web interface, specialist information services are library services made to meet the needs of scientific publications, in scientific networks, the members, their academic works and communicative relations are the centre of attention. The systems presented at the workshop are divided up into three groups based on content-related features: systems that generate contents, unite contents or interlink contents.

1 Einleitung

Das von der DFG geförderte Projekt zum Aufbau eines Fachportals für die in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Bereich der Technikfolgenabschätzung Forschenden und an diesem Themengebiet Interessierten führte am 16./17.11.2017 in Karlsruhe seinen 6. Workshop unter dem Titel „Fachportale, Fachinformationsdienste, Wissenschaftsnetzwerke“ durch. Dieses Schwerpunktheft des Bibliotheksdienstes enthält einen Großteil der überarbeiteten Workshopbeiträge.[1]

Der Workshop bot ein Forum für den Erfahrungsaustausch zwischen den Entwicklern und Betreibern von Fachportalen, Fachinformationsdiensten und Wissenschaftsnetzwerken, die in ganz unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen und Forschungsdomänen angesiedelt sind.

Nur ein Teil der auf dem Workshop präsentierten und diskutierten Systeme gehört der Förderlinie der DFG zu Fachinformationsdiensten (FID) an und eine Beschränkung auf die Fachinformationsdienste war auch nicht beabsichtigt. Es sollte vielmehr möglichst die gesamte Breite der wissenschaftlichen Informations-, Kommunikations- und Kooperationsplattformen abgedeckt werden, was auch gelang – mit Ausnahme der ausschließlich kommerziellen Anbieter.

Im Folgenden werden die drei Leitbegriffe des Workshops – Fachportale, Fachinformationsdienst, Wissenschaftsnetzwerk – diskutiert und darauf aufbauend die auf dem Workshop thematisierten Systeme auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin untersucht.

2 Fachportale, Fachinformationsdienste und Wissenschaftsnetzwerke — Versuch einer begrifflichen Abgrenzung

2.1 Fachportale

In den späten 1990er Jahren wurden die Einstiegsseiten von Internetdiensten, auf denen vielfältige Informationen und Funktionen auf einer Webseite zusammengeführt wurden, als Webportal bezeichnet. In der Informatik wird der Portalbegriff im Sinne der Integration von Anwendungen, Prozessen und Diensten unter einer einheitlichen Oberfläche benutzt.[2] Fachportale stellen demnach ein integriertes Webangebot von diversen Inhalten und Funktionen für ein bestimmtes Fach oder eine bestimmte „scientific community“ dar.

Bei Fachportalen sind es in der Regel nicht die Nutzer und Nutzerinnen, die die Inhalte im Sinne von „user generated content“ selbst bereitstellen, sondern Redaktionen, die die Inhalte auswählen, redigieren oder selbst erzeugen. Die Redaktionen können sich aber oft auch auf automatisierte Prozesse (etwa per „content syndication“ oder „harvesting“) stützen, die Inhalte von anderen Webquellen automatisiert einsammeln, für die eigenen Zwecke selektieren und aufbereiten.

Typischerweise werden unterschiedliche und sich regelmäßig aktualisierende Inhalte angeboten, so etwa zu wissenschaftlichen Institutionen, Forschungsprojekten, aktuellen Nachrichten aus der Forschung, Terminen, Konferenzen, Zeitschriften, Calls, Verbänden, Personen, Studienfächern, Forschungsthemen, Förderprogrammen, um nur die vielleicht wichtigsten zu nennen. Wissenschaftliche Publikationen müssen nicht unbedingt im Mittelpunkt des Angebots stehen.

Mit Fachportalen soll kein „Spitzenbedarf“ in der Informationsversorgung, für einzelne Wissenschaftsdisziplinen befriedigt werden (wie bei den FIDs), sondern sie sind für die Befriedigung des „Alltagsbedarfs“ an wissenschaftlichen Informationen konzipiert.

Von den Systemen, die in Beiträgen in diesem Heft dargestellt werden, und zu den Fachportalen gezählt werden können, gehört das Fachportal Technikfolgenabschätzung (openTA) (Hommrich et al.), das Fachportal Pädagogik (Oerder und Schindler) sowie H-Soz-Kult (Meyer), auch wenn Meyer den Begriff selbst nicht verwendet. Auch romanistik.de lässt sich zu den Fachportalen zählen.[3]

2.2 Fachinformationsdienste für die Wissenschaft

Der Begriff des „Fachinformationsdienstes“ (FID) ist der Leitbegriff eines 2012 begonnen DFG-Förderprogramms, das das Programm der Sondersammelgebiete bei den wissenschaftlichen Bibliotheken abgelöst hat.[4] Danach sind die zentralen Merkmale von FIDs:

Schneller und direkter Zugriff auf Spezialliteratur und andere forschungsrelevante Information,[5]

Dienstleistungen für den Spitzenbedarf,[6]

überregionale Bereitstellung und Archivierung relevanter gedruckter und digitaler Medien und Fachinformationen,[7]

Aufbau und die Pflege komfortabler Nachweis- und Recherchesysteme,[8]

Angebot eines Mehrwerts gegenüber dem der wissenschaftlichen Bibliotheken,[9]

die Forschungsinteressen der Fächer stehen im Mittelpunkt,[10]

unterschiedliche Profilierungsstrategien sind möglich (z. B. Aufbereitung und Bereitstellung von Forschungsdaten; Retrodigitalisierung, Softwaresysteme zum Publizieren)[11].

Die Schwerpunkte der FIDs liegen im Bereich der Erwerbung und Lizenzierung von Publikationen sowie dem Angebot von Nutzungssystemen dieser Publikationen, also auf klassischen und zentralen Aufgabengebieten von wissenschaftlichen Bibliotheken.

Zu den in diesem Heft dargestellten Systemen, die durch das FID-Programm der DFG gefördert werden, gehören EVIFA – die virtuelle Fachbibliothek der ethnologischen Fächer (Harbeck), der FID Soziologie (Schaible), der Informationsdienst Politikwissenschaft POLLUX (Schardelmann und Otto); der FID Jüdische Studien (Eckert, Heuberger und Knepper) sowie das Linguistik-Portal (Dimitrova und Renner-Westermann). Interessanterweise wird der Begriff des FID dabei von den jeweiligen AutorInnen nicht durchgehend verwendet.

2.3 Wissenschaftsnetzwerke

Unter Wissenschaftsnetzwerken versteht man Systeme, über die Netzwerkmitglieder mit Beiträgen unterschiedlicher Art die kommunikativen oder kooperativen Beziehungen innerhalb des Netzwerks ausgestalten.

Ortega[12] nennt vier konstitutive Elemente für Wissenschaftsnetzwerke:

profiles (Persönliche Visitenkarte des Mitglieds),

content (Inhalte, die durch die Mitglieder des Netzwerks erzeugt oder von ihnen zur Verfügung gestellt werden),

networking (die Beziehungen zwischen den Netzwerkmitgliedern),

metrics (die Maßzahlen über die Nutzung des Netzwerks und die Bewertung von Inhalten und Personen).

König/Nentwich[13] weisen auf eine gewisse Form der Schließung und Exklusivität von Wissenschaftsnetzwerken hin, da sie in der Regel nur für die Netzwerkmitglieder zugänglich sind und ein Login zum Eintritt erfordern.

Die empirische Forschung über die Nutzung von akademischen Netzwerken zeigt wiederum, dass die kommunikativen und kollaborativen Funktionen eher seltener genutzt werden, dafür die Verfügbarmachung von Publikationen („sharing“) und die Selbstvermarktung in der Nutzung im Vordergrund stehen. Franzen bezeichnet sie deshalb auch als „Technologien des Narzissmus“.[14]

Zu den weithin bekannten und relativ stark genutzten Wissenschaftsnetzwerken zählen ResearchGate und Academia.edu. Beide kommerzielle Unternehmen agieren international und bieten den Wissenschaftsdisziplinen übergreifende Dienste an. Solche Wissenschaftsnetzwerke waren auf dem Workshop nicht vertreten. Der FID Soziologie will sich allerdings mit typischen Funktionen eines Wissenschaftsnetzwerkes profilieren, die er in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) entwickelt (Schaible in diesem Heft). Mitglieder- bzw. Personenprofile werden auch bei openTA, romanistik.de und dem mit H-Soz-Kult verbundenen Clio-online („Fachportal für die Geschichtswissenschaften“) angeboten.

3 Merkmale und Unterscheidungen der behandelten Systeme

In der Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftsforschung wird gerne zwischen externer und interner Wissenschaftskommunikation unterschieden.[15] Im Englischen spricht man einerseits von „science communication“ (extern) und andererseits von „scholarly communication“ (intern). Externe Wissenschaftskommunikation umfasst den expandierenden Bereich der Wissenschaftspressestellen und Social Media-Agenturen, die Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für ihre wissenschaftlichen Institutionen betreiben. Interne Wissenschaftskommunikation lässt sich in einen formalen, das Publikationssystem umfassenden, und einen informellen Bereich aufteilen.[16] Letztere bezieht sich in erster Linie auf direkte Gespräche oder auch Brief- und E-Mail-Kommunikation. Thema des Workshops waren internetbasierte Systeme der internen Wissenschaftskommunikation, auch wenn sich die auf die Fachöffentlichkeit (intern) und die allgemeine Öffentlichkeit (extern) bezogene Kommunikation im Internet nicht mehr klar unterscheiden lässt.

Das, was oben mit Fachportal, Fachinformationsdienst, Wissenschaftsnetzwerk beschrieben wurde, deckt vermutlich das derzeit maßgebliche Spektrum informations- und kommunikationstechnisch gestützter Systeme der internen Wissenschaftskommunikation („scholarly communication“) ab. Die drei Begriffe werden allerdings – wie oben gezeigt wurde – uneinheitlich verwendet, oder es werden weitere Begriffe herangezogen (etwa derjenige der Plattform), und es treten empirisch Mischformen auf, die mit den bisher diskutierten Begriffe schwer zu fassen sind. Dies hat zu der Frage geführt, ob sich – auf der empirischen Basis, der beim Workshop vorgestellten und diskutierten Systeme – eine ergänzende oder gar alternative merkmalsbezogene „Klassifizierung“ bilden lässt, die die besonderen Charakteristika der fraglichen Systeme hervortreten lässt.

Untersucht wurden sechs Merkmale:

Unterstützte Phase im Forschungsprozess,

Öffentlichkeit,

Finanzierung,

Vielfalt der Inhalte,

redaktionelle Aufbereitung der Inhalte,

automatisierte Aufbereitung der Inhalte.

Im Ergebnis dieser Analyse zeigte sich, dass die neun einbezogenen Systeme in Bezug auf die ersten drei Merkmale keine wesentlichen Unterschiede aufweisen.

Bei der Phase im Forschungsprozess, die das jeweilige System hauptsächlich unterstützt, liegt der Schwerpunkt eindeutig in der vorbereitenden Phase der Recherche und Rezeption vorliegender Forschungsergebnisse.

In Bezug auf den Grad der Öffentlichkeit dominiert der freie Zugang der Angebote für die gesamte Internetöffentlichkeit, gruppenbezogene oder private Kommunikationsformen sind die Ausnahmen.[17]

Die Finanzierung der Systeme ist überwiegend öffentlich, nur in einem Fall spielt die private Finanzierung durch Spenden oder Mitgliederbeiträge eine größere Rolle.[18]

Bei den inhaltsbezogenen Merkmalen treten allerdings deutliche Unterschiede zwischen den Systemen auf. Bevor darauf eingegangen wird, werden diese drei Merkmale und ihre Ausprägungen näher erläutert.

Unter der Vielfalt der Inhalte wird nicht die Quantität eines Inhaltstyps, sondern die Diversität der Inhalte verstanden. Beispiele hierfür sind etwa a) aktuelle Nachrichten, b) Termine und Calls, c) Publikationsnachweise, d) Publikationen (Volltexte), e) Blogbeiträge, f) Diskussionen, Foren, Kommentare, g) Projektinformationen, h) Forschungsdaten, i) Informationen über Personen, j) Informationen über Institutionen, k) Informationen über Lehre und Studiengänge, i) Stellenanzeigen, Kooperationsangebote, j) Metriken, Nutzungsstatistiken, Bewertungen, k) Rezensionen, l) Tagungsberichte. Unterschieden wird grob nach geringer, mittlerer und großer Vielfalt.

Das zweite inhaltsbezogene Merkmal bezieht sich auf die redaktionelle, also intellektuelle Aufbereitung der Inhalte. Das kann die Akquise und Selektion von Nachrichten, Terminen, Beiträgen umfassen, die klassische Textredaktion, die Erschließung durch Schlagworte und Klassifikationen, die Verlinkung u. a. mehr. Mit dieser Dimension werden Fragen des personellen Ressourcenbedarfs aufgeworfen und das Verhältnis zwischen intellektuellen und algorithmisierbaren Arbeiten in den Blick genommen. Auch hier wird wieder grob unterschieden nach gering, mittel, umfangreich.

Beim dritten Inhaltsmerkmal werden (ergänzende) automatisierte Prozesse der Aufbereitung, Anreicherung und Vernetzung der Inhalte betrachtet. Dieses Merkmal erfasst, in wie weit die Potentiale der digitalen Vernetzung und der informationstechnischen, algorithmischen Verarbeitung bereits ausgenutzt werden. Die Ausprägungen sind hier ebenfalls gering, mittel, umfangreich.

Die Tabelle 1 zeigt die Werte für die neun Systeme des Workshops.[19]

Datenübersicht zu sechs Merkmalen und neun Systemen.

| Forschungsprozess | Kommunikation | Finanzierung | Vielfalt der Inhalte | redaktionelle Aufbereitung der Inhalte | automatisierte Aufbereitung, Vernetzung, Anreicherung der Inhalte | |

| EVIFA | Recherche | öffentlich | öffentlich | groß | mittel | gering |

| romanistik.de | Recherche | öffentlich | privat | groß | mittel | gering |

| HSozKult | Recherche | öffentlich | öffentlich | groß | umfangreich | gering |

| Fachportal Pädagogik | Recherche | öffentlich | öffentlich | groß | umfangreich | mittel |

| openTA | Recherche | öffentlich | öffentlich | mittel | gering | gering |

| Pollux | Recherche | öffentlich | öffentlich | mittel | gering | mittel |

| FID Soziologie | Recherche | teilöffentlich | öffentlich | mittel | gering | mittel |

| FID Linguistik | Recherche | öffentlich | öffentlich | mittel | umfangreich | umfangreich |

| FID Jüdische Studien | Recherche | öffentlich | öffentlich | gering | gering | umfangreich |

Man kann die neun Systeme nun nach ihren Unterschieden bezüglich der inhaltsbezogenen Merkmale in drei Gruppen einteilen:

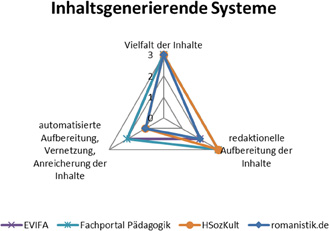

Die erste, inhaltsgenerierende Gruppe (Abb. 1) zeichnet sich durch eine große Vielfalt der Inhalte aus. In diese Gruppe gehören EVIFA – Virtuelle Fachbibliothek der ethnologischen Fächer, die Informationsplattform romanistik.de, das Fachinformationsforum H-Soz-Kult und das Fachportal Pädagogik. Dies sind, vielleicht wenig überraschend, vier Systeme die auf eine relativ lange Entwicklungs- und Betriebszeit zurückblicken können und nur teilweise aus bibliothekarischen Kontexten im engeren Sinne hervorgegangen sind.

Inhaltsgenerierende Systeme (1 = gering, 2 = mittel, 3 = groß).

Die Erkenntnisse aus dem Workshop zeigen, dass gerade bei den schon lange etablierten „Fachportalen“ Nachrichten, Stellenanzeigen, Calls und ähnliche Inhalte als besonders attraktive und regelmäßig genutzte „Basisdienste“ gelten können, während die Recherchemöglichkeiten nach Literatur eher fallbezogen und sporadisch genutzt werden und diese außerdem der starken Konkurrenz von Google, Google Scholar oder anderen übergreifenden (-Wissenschafts)Suchmaschinen ausgesetzt sind.

Diese vielfältigen Inhalte werden mittelmäßig bzw. umfangreich redaktionell aufbereitet. Automatisierte Vernetzungs- und Anreicherungsprozesse treten dagegen nur in einem geringen, in einem Fall auch mittelmäßigen Ausmaß auf. Dies mag ein Hinweis auf gut etablierte Arbeitsabläufe, eine Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen und/oder auf ein außergewöhnliches Engagement der Community sein. Dieses Engagement hängt gegebenenfalls auch mit einer über viele Jahre erreichten Zentralität (oder gar Monopolstellung) des Angebots für eine wissenschaftliche Community zusammen, deren Nützlichkeit erwiesen und etabliert ist, und für die diverse fachrelevante Inhalte bereitzustellen unumgänglich geworden ist. Trotzdem können die nur sporadisch, wenn überhaupt, zum Einsatz kommenden automatisierten, inhaltsbezogenen Prozesse der Verlinkung und Anreicherung auch als ein Defizit angesehen werden. Dieses Defizit mag im Einzelfall mit fehlendem Know-how oder Ressourcen zu tun haben, aber auch damit, dass die Technologien dann doch nicht so einfach und erfolgreich zu implementieren sind, wie dies oft von Seiten der Promotoren versprochen wird. Oft funktioniert bereits das „einfache“ Mappen von bibliographischen, „standardisierten“ und weit verbreiten Formaten, um nur ein Beispiel zu nennen, ohne intellektuelle Kontrolle und fallspezifische Spezifikationen nicht.

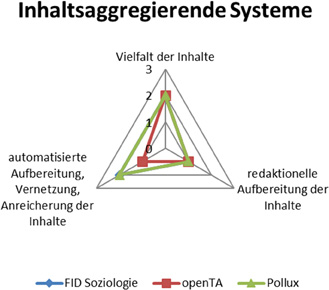

Die zweite, inhaltsaggregierende Gruppe (Abb. 2) umfasst drei Systeme: das Fachportal openTA, das Fachportal Politikwissenschaft Pollux und den FID Soziologie. Sie weisen eine mittlere bzw. geringe Inhaltsvielfalt auf und bereiten diese auch nur in geringem Maße redaktionell auf. Automatisierte Verfahren der Vernetzung und Datenanreicherung ihrer Inhalte werden gar nicht oder in mittlerem Umfang eingesetzt. Wie lässt sich im Vergleich zur ersten Gruppe der geringe redaktionelle Aufwand erklären? Vermutlich nur zum Teil mit der mittleren bzw. geringeren Inhaltsvielfalt als in der ersten Gruppe.

Inhaltsaggregierende Systeme (1 = gering, 2 = mittel, 3 = groß).

Bei openTA ist die geringe redaktionelle Aufbereitung Programm: openTA setzt mehr oder weniger ganz auf die redaktionelle Verantwortung der kooperierenden Institutionen im Netzwerk TA, die die durchaus diversen Inhalte (Nachrichten, Termine, Publikationen) über openTA anbieten. openTA aggregiert diese unter einer gemeinsamen Portaloberfläche, die in der Regel funktionell deutlich komplexer ist als an der jeweiligen Website der Datenquellen.[20]

Bei Pollux und dem FIZ Soziologie stehen wissenschaftliche Publikationen im Mittelpunkt der Angebote. Diese entstammen in der Regel externen, professionell gepflegten Datenbanken, die in beiden Systemen unter einer nutzungsfreundlichen Oberfläche zusammengeführt werden und keiner intellektuellen, redaktionellen Aufbereitung mehr bedürfen.

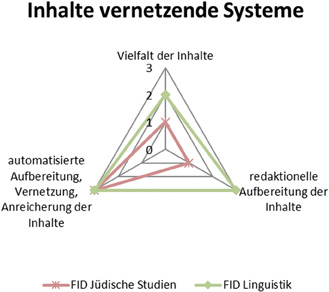

Die dritte und kleinste, Inhalte vernetzende Gruppe (Abb. 3) besteht aus dem FID Linguistik und dem FID Jüdische Studien. Das besondere dieser Gruppe liegt in umfangreichen Prozessen automatisierter Verarbeitung ihrer Daten im Sinne der Anreicherung und Vernetzung. Die Möglichkeiten, diese Verfahren zum Einsatz zu bringen, sind hier sehr fachspezifisch.

Inhaltende vernetzende Systeme (1 = gering, 2 = mittel, 3 = groß).

Wesentliches Forschungsmaterial der Linguistik sind Textkorpora, die bereits maschinenlesbar erschlossen sind. Schon allein dadurch sind die Bedingungen für automatisierte Prozesse der Verlinkung und Anreichung bedeutend besser als bei unstrukturierten, etwa rein textbasierten Inhalten.[21]

Im Falle des FID Jüdische Studien gibt es das sehr spezifische Problem, dass die Metadaten in verschiedenen Bibliothekskatalogen von auf Hebräisch verfassten Publikationen unter Nutzung unterschiedlicher Transliterationsregeln erfasst wurden. Dies stellt ein grundsätzliches Problem für die Zusammenführung der Daten und deren Aufbereitung für die katalogübergreifende Suche dar. Die Vereinheitlichung der Transliterationen wird durch ein automatisiertes oder mindestens teilautomatisiertes Verfahren durchgeführt, das verfügbare bibliothekarische Normdaten mit einbezieht. Darauf aufbauend wird auf Basis von bibliothekarischen Normdaten, LOD-Quellen und fachspezifischen Datenquellen wie Online-Enzyklopädien an einer Kontextualisierung und Anreicherung der Metadaten gearbeitet.

4 Ausblick

Der hier beschriebene und weiter auszuarbeitende Ansatz zur Unterscheidung webbasierter Online-Systeme für die interne Kommunikation unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern soll dazu verhelfen, die Vielfalt dieser Systeme zu verdeutlichen sowie empirisch untersuchbar zu machen. Dies ist auch zu verstehen als eine Vorarbeit für die Analyse der Folgen und Effektkaskaden von Fachportalen, Fachinformationsdiensten und Wissenschaftsnetzwerken.

Bei einer solchen Begleitforschung gälte es, die Vielfalt der verschiedenen Systeme nicht lediglich als die Konkretisierung einer abstrakten technischen Multifunktionalität zu verstehen, sondern die Pluralität und Diversität der Möglichkeiten – Merkmalsausprägungen und Kombinationsmöglichkeiten von Diensten – als bereits in ihrer Entstehung und Entwicklung als vom (zuvor erhobenen) Bedarf und der finanziellen Ausstattung[22] gestaltete zu betrachten. Nach der initialen technischen Realisierung werden diese Systeme durch den jeweiligen Gebrauch, den Nutzen und die Anforderungen der je spezifischen scientific community, deren Forschungspraktiken, Denkstile, Erkenntnisstand und Arbeitsabläufe nicht nur technisch, sondern auch von sozialen Faktoren beeinflusst.

Soziotechnische Informations- und Kommunikationssysteme, wie die hier typisierten webbasierten Angebote, sind möglicherweise gerade deshalb so vielfältig, weil sie sowohl auf die soziale Dimension von Wissenschaft und Forschung als auch auf die spezifischen Wissensbereiche, für die sie gemacht sind, Rücksicht nehmen müssen. Und möglicherweise sind es gerade die bekannten „Marken“, wie Google Scholar oder ResearchGate, also die großen, weit verbreiteten und kommerziellen Unternehmen, die von der Unübersichtlichkeit und Uneinheitlichkeit der disziplinären, öffentlich oder privat geförderten Systeme profitieren.

Gerade vor dem Hintergrund der Kontextgebundenheit von Fachportalen, Fachinformationssystemen und Wissenschaftsnetzwerken wäre die jeweilige Disziplin und ihre Wissen- und Forschungsdomäne näher zu beschreiben, bevor eingeschätzt werden kann, wie ein Portal oder andere webbasierte Dienste den Wissenschaftsalltag, die Forschungspraktiken und die formelle wie informelle interne Kommunikation unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verändern. Bevor also von „Chancen und Risiken“, vom „Wandel der Wissenschaft durch Digitalisierung“, von „Open Science“[23] oder neuen Formen „des“ wissenschaftlichen Publizierens gesprochen wird, sollte es zunächst darum gehen, mit nüchternem Blick eine fallspezifische Übersicht zu Fachportalen, Fachinformationssystemen und Wissenschaftsnetzwerken zu erarbeiten. Genau in diesem Sinne demonstrieren und reflektieren die Beiträge zum Schwerpunkt dieser Ausgabe immer auch die Spezifika ihrer Wissensbereiche.

About the authors

Ulrich Riehm

Dirk Hommrich

© 2018 by De Gruyter

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Aus den Verbänden

- Der Deutsche Bibliotheksverband begrüßt das neue Förderprogramm für Stadtbibliotheken der Kulturstiftung des Bundes

- Deutscher Bibliotheksverband fordert gesamtstaatliche Verantwortung für den Erhalt des schriftlichen Kulturerbes

- Die dbv-Rechtskommission informiert: Die Urheberrechtsreform: Das ändert sich für Bibliotheken zum 1. März 2018

- Potenzial der Bibliotheken für Leseförderung von Kindern nutzen und Stärken

- Bibliotheksportal mit neuer Struktur und neuem Design: www.bibliotheksportal.de online

- Themenheft: Fachportale, Fachinformationsdienste, Wissenschaftsnetzwerke Dokumentation des 6. openTA-Workshops, ITAS Karlsruhe, 16.–17. November 2017

- Zur Einführung: Fachportale, Fachinformationsdienste, Wissenschaftsnetzwerke – Merkmale webbasierter, wissenschaftlicher Informations- und Kommunikationssysteme

- H-Soz-Kult und Clio-online: Von der Mailingliste zur Online-Community

- Vom Fachinformationssystem Bildung zum Fachportal Pädagogik

- Der EVIFA-Relaunch: Von der virtuellen Fachbibliothek zum One-Stop-Shop für die ethnologischen Fächer

- POLLUX – von der Bedarfsanalyse zur technischen Umsetzung

- Kollaborationsplattform im FID Soziologie: Erhöhung der Erreichbarkeit, Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit

- Normdaten und Datenanreicherung beim Fachportal openTA

- JudaicaLink und der FID Jüdische Studien

- Das Linguistik-Portal: Übergang von einer Virtuellen Fachbibliothek zu einem Fachinformationsdienst

- Viele Daten, hohe Hürden: Eine Bilanz aus dem Projekt Open-Access-Statistik

- Notizen und Kurzbeiträge

- 10 Jahre Strategische Allianz BVB – KOBV

- Veranstaltungen

- Fortbildungsveranstaltungen der Büchereizentrale Niedersachsen und der Beratungsstellen für Öffentliche Bibliotheken Südniedersachsen und Weser-Ems

- Termine

- Termine

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Aus den Verbänden

- Der Deutsche Bibliotheksverband begrüßt das neue Förderprogramm für Stadtbibliotheken der Kulturstiftung des Bundes

- Deutscher Bibliotheksverband fordert gesamtstaatliche Verantwortung für den Erhalt des schriftlichen Kulturerbes

- Die dbv-Rechtskommission informiert: Die Urheberrechtsreform: Das ändert sich für Bibliotheken zum 1. März 2018

- Potenzial der Bibliotheken für Leseförderung von Kindern nutzen und Stärken

- Bibliotheksportal mit neuer Struktur und neuem Design: www.bibliotheksportal.de online

- Themenheft: Fachportale, Fachinformationsdienste, Wissenschaftsnetzwerke Dokumentation des 6. openTA-Workshops, ITAS Karlsruhe, 16.–17. November 2017

- Zur Einführung: Fachportale, Fachinformationsdienste, Wissenschaftsnetzwerke – Merkmale webbasierter, wissenschaftlicher Informations- und Kommunikationssysteme

- H-Soz-Kult und Clio-online: Von der Mailingliste zur Online-Community

- Vom Fachinformationssystem Bildung zum Fachportal Pädagogik

- Der EVIFA-Relaunch: Von der virtuellen Fachbibliothek zum One-Stop-Shop für die ethnologischen Fächer

- POLLUX – von der Bedarfsanalyse zur technischen Umsetzung

- Kollaborationsplattform im FID Soziologie: Erhöhung der Erreichbarkeit, Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit

- Normdaten und Datenanreicherung beim Fachportal openTA

- JudaicaLink und der FID Jüdische Studien

- Das Linguistik-Portal: Übergang von einer Virtuellen Fachbibliothek zu einem Fachinformationsdienst

- Viele Daten, hohe Hürden: Eine Bilanz aus dem Projekt Open-Access-Statistik

- Notizen und Kurzbeiträge

- 10 Jahre Strategische Allianz BVB – KOBV

- Veranstaltungen

- Fortbildungsveranstaltungen der Büchereizentrale Niedersachsen und der Beratungsstellen für Öffentliche Bibliotheken Südniedersachsen und Weser-Ems

- Termine

- Termine