Kunstsoziologie von den Beaux-Arts bis zur Pop- und Rockmusik

Rezensierte Publikationen:

Kristin Bothur, Musikmärkte. Die Arbeitssituation und sozioökonomische Lage von Pop- und Rockmusiker*innen in Deutschland. Frankfurt/New York: Campus 2020, 352 S., kt., 39,95 €

Paul Buckermann, Die Vermessung der Kunstwelt. Quantifizierende Beobachtungen und plurale Ordnungen der Kunst. Weilerswist: Velbrück 2020, 336 S., kt., 49,90 €

Walther Müller-Jentsch, Adorno und Andere: Soziologische Exkurse zu Kunst und Literatur. Bielefeld: transcript 2022, 216 S., kt., 29,00 €

Franz Schultheis, „Wir machen Kunst für Künstler“. Lohnarbeit in Kunstmanufakturen. Eine ethnografische Studie. Bielefeld: transcript 2020, 236 S., kt., 28,00 €

Kunstsoziologie ist ein weites Gebiet. Es auf die Beaux-Arts zu beschränken, würde zwar den Konventionen der Moderne entsprechen, aber zugleich zu einer unzulässigen Einengung des Gegenstandsbereiches führen. Denn zum einen ist die Epoche, die nur das autonome Werk, also das allein aus künstlerischem Gestaltungswillen entstandene Werk, als Kunst anerkennt, recht jung, und zum anderen ist sie bereits ein Stück weit überholt. Dieses Denken setzte sich erst im 19. Jahrhundert durch, als die Wertetafeln der bürgerlichen Gesellschaft tonangebend wurden. Aber auch in den vorausgegangenen Jahrhunderten wurden bedeutende Werke geschaffen. Damals wurden Kunstschaffende als Auftragnehmer:innen verstanden, die – so gut sie konnten – die Wünsche ihrer Kund:innen umsetzten. Und in unserer Gegenwart spielen bei kulturindustriellen Kunstgattungen wie beispielsweise Literatur oder Film, die kollektive Arbeitsprozesse und Kapitalinvestitionen voraussetzen, heteronome Faktoren mit. Diejenigen, die entscheiden, ein Buch ins Verlagsprogramm aufzunehmen oder einen Film zu produzieren, verfolgen ökonomische Interessen. Als Autor liefere ich nur das Rohmaterial eines Buches, an dessen Herstellung ein Lektorat, und viele weitere Einzeltätigkeiten wie Layout, Umschlagsgestaltung bis hin zur Druckerei oder zur elektronischen Bereitstellung des eBooks ihren Teil beitragen. Ähnlich verhält es sich mit dem kollektiven Produktionsprozess des Films. Erwin Panofsky, Kenner der Gotik, konnte Parallelen zum Bau der mittelalterlichen Kathedrale ziehen, indem er den Bischof mit dem Produzenten des Films verglich, den scholastischen Berater mit dem Drehbuchautor, den leitenden Baumeister mit dem Regisseur, bis hin zu den erfahrenen Maurern und Zimmerleuten, die eine Entsprechung in den Toningenieuren und Maskenbildnern haben (Panofsky, 1967, S. 353).

Sofern Auftraggebenden und anderen Mitwirkenden am Produktionsprozess Bedeutung zukommt, kann ihnen eine Art Mitautor:innenschaft zuerkannt werden, da sie mehr oder weniger am Gehalt eines Werkes mitwirken. Zugleich funktioniert selbstverständlich nichts ohne die Kreativität der künstlerisch Tätigen. Ihnen muss Freiraum gewährt werden, damit durch ihre Ideen und Fähigkeiten ein interessantes Produkt entstehen kann. „Für kommerzielle Kunst besteht immer die Gefahr, sich zu prostituieren, aber ebenso wahr ist, dass für nichtkommerzielle Kunst die Gefahr besteht, in unattraktive Weltfremdheit zu münden“ (Panofsky, 1947, S. 18; Übers. L. H.). Die historische Avantgarde (Jugendstil bis Bauhaus, Arts incohérents bis Dada) hatten solche Ideen bereits früh in die Tat umgesetzt. Deren Kunst-Begriff übernahm das Museum of Modern Art in New York (MoMA) bereits in seiner Gründungsphase, es beherbergt unter seinem Dach neben dem Department für Malerei und Skulptur auch Departments für Architektur, Möbeldesign, Plakat, Buchgestaltung, Fotografie und Film.

Im Unterschied zum Kunstwissenschaftler Panofsky, der dank seiner gesellschaftswissenschaftlichen Orientierung schon lange in den Kreis der Klassiker der Kunstsoziologie aufgenommen wurde (Silbermann, 1979; Steuerwald, 2017), zählt der Soziologe und Theoretiker Theodor W. Adorno zu jenen, die intransigent am Paradigma der Moderne festhalten. Wie der Titel Adorno und Andere vermuten lässt, bewegt sich Walther Müller-Jentsch nahezu ausschließlich im Segment der Beaux-Arts. Er erwähnt zwar die Cultural Studies, aber auf Populärkultur lässt er sich nicht weiter ein. Am Anfang seines Buches steht eine Charakterisierung unterschiedlicher Ansätze der Kunstsoziologie der Nachkriegszeit, die in knappen Strichen die Adorno-Silbermann-Kontroverse skizziert, die Cultural Studies streift, und Positionen von Pierre Bourdieu, Howard S. Becker, Arthur C. Danto, Niklas Luhmann bis Arnold Hauser umreißt. Danach folgen zwei Gruppen von Aufsätzen, die ausführlicher ausfallen. Die eine Gruppe beleuchtet Adorno und sein Œuvre, die andere ist um Bourdieu zentriert. Den Schlussakkord bildet eine Darstellung der Geschichte und gegenwärtigen Krise der Kunstkritik. Zum Teil handelt es sich bei Adorno und Andere um Nachdrucke aus unterschiedlichen Zeitschriften und Sammelbänden, zum Teil um Erstveröffentlichungen; zusammen bilden sie einen Resonanzraum kunstsoziologischer Reflexion der Moderne.

Im Kapitel der um Adorno zentrierten Texte greift Müller-Jentsch in mehrere Richtungen aus. Einer davon ist der Versuch, Adornos Kunstsoziologie zu verstehen. Er arbeitet wesentliche Aspekte dieser ästhetischen Theorie heraus und schließt mit einem kritischen Epilog ab. Unter anderem beanstandet Müller-Jentsch den pejorativen Begriff der Kulturindustrie. Auch an dieser Stelle kurz auf die Cultural Studies verweisend, bemerkt er zutreffend, dass Kulturindustrie durchaus nicht nur als Instrument der Massenmanipulation betrachtet werden darf, weil sie auch widerständiges Potenzial artikulieren kann. Erstaunlich erscheint jedoch, dass in diesem Zusammenhang der Postmoderne-Diskurs der USA keine Erwähnung findet, für den Populärkultur nicht mehr – wie im Falle der Cultural Studies – als separates Feld gilt. Bereits 1969 hatte Leslie Fiedler in seiner epochalen Positionsbestimmung cross the border, close the gap den Umbruch beschrieben, der zur Aufhebung der Grenzziehung zwischen Hochkultur und Populärkultur führte. Für ihn bietet „der Postmodernismus die beglückende neue Möglichkeit, die Beurteilung als ‚gut’ oder ‚schlecht’ von der Unterscheidung von ‚high‘ und ‚low‘ zu trennen, und der diesen Kategorien immanenten Klassentendenzen“ (Fiedler, 1969, S. 256; Übers. L. H.).

Der zweite Block der Texte Müller-Jentschs ist um das Gravitationszentrum Pierre Bourdieu gruppiert, der weithin als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Denker der Soziologie gilt. Hier ist die Studie Der George-Kreis aus der Sicht Bourdieus eingeordnet, die sich der außerordentlichen Ausstrahlungskraft Stefan Georges in der Kultur des späten Kaiserreichs und der Weimarer Epoche widmet. In einem weiteren Abschnitt begibt sich Müller-Jentsch zu den Fundamenten der Bourdieu’schen Denkarchitektur. Er zeigt, dass Bourdieus erweiterter Kapitalbegriff, der die unterschiedlichen Sorten von ökonomischem, kulturellem, sozialem und symbolischem Kapital umfasst, im Grunde aus einer „Verschmelzung und gleichzeitigen Ausdifferenzierung von Marxens singulärem Kapital- und Webers amorphen Machtbegriff“ resultiert (Müller-Jentsch, S. 110). Doch in dieser Legierung setzt sich stillschweigend Webers Wissenschaftsauffassung durch, der Wertfreiheit fordert und an der Unterscheidung von Erkennen und Beurteilen festhält. Marx‘ Werk dagegen ist – was allerdings gegen die Vereinnahmungen seines Namens durch Diktaturen wieder ausgegraben werden muss ‒ von einem emanzipatorischen Impetus durchdrungen und keineswegs auf die Analyse ökonomischer Machtstrukturen beschränkt. Diese Position, um daran zu erinnern, mündete in den 1930er Jahren in die Kritische Theorie und wenig später in den Existenzialismus Sartre’scher Prägung. Im Unterschied zu diesen beschränkt sich Bourdieus Ausdifferenzierung der Kapitalsorten auf die Dimension der Macht, ohne deren dialektisches Gegenstück, den Widerstand, zu reflektieren (dazu ausführlicher: Hieber, 2023).

Ein anderes Kapitel schlägt Franz Schultheis mit der ethnografischen Studie Wir machen Kunst für Künstler auf, die Einblicke in die Welt der Kunstmanufakturen bietet. Nach einer Charakterisierung des seit einigen Jahrzehnten bestehenden Segments im Ausstellungswesen, das mit Galionsfiguren wie Jeff Koons oder Damian Hirst mit spektakulär großformatigen Werken Aufsehen erregt, folgt eine detailreiche Einführung in die Welt der Art Producer, die Auftragsarbeiten für Künstler:innen durchführen. Ihre beruflichen Werdegänge, ihr Selbstverständnis und ihr Berufsstolz kommen zur Sprache, das Markt-Geschehen auf dieser ‚Hinterbühne’ der Kunstwelt ebenso wie die Organisationsformen der Kunstmanufakturen. Den Übergang des arbeitsteilig produzierten Stückes von der Werkstätte in die Kunstausstellung behandeln abschließende Kapitel. Mit Bezug auf Bourdieu betont Schultheis, dass „die Besonderheit der Produktion symbolischer Güter in ihrem Doppelcharakter liegt. Diese lässt sich eben nicht auf den materiellen Herstellungsprozess reduzieren, sondern beruht essentiell auf Prozessen der symbolischen Weihe und Transsubstantiation dieser Gegenstände“ (Schultheis, S. 212).

Den Typ der ‚gigantomanischen’ Kunstinszenierung charakterisiert Schultheis als „Biennale Art“, die er der „Art Fair Art“ gegenüberstellt. Die letztere fügt sich in den Gebrauch in einer persönlichen Wohnwelt ein. Dagegen liegt es bei den imposanten Werken mit ihren kolossalen Dimensionen auf der Hand, dass sie das nicht tun. Tatsächlich fand diese

Spielart von Kunst ihren Anfang bei Biennalen, wo sich einerseits der notwendige Raum für sperrige Kunstobjekte bot, andererseits die gegenüber der stärker kommerzialisierten Sphäre von Kunstproduktion und -zirkulation auch eine größere Offenheit für experimentelle, avantgardistische Ausdrucksformen, die gerade in den letzten Jahrzehnten nicht zuletzt im Boom dieses Subfeldes des Kunstmarktes einen Niederschlag fanden. (Schultheis, S. 29)

Allerdings bleibt Schultheis bei der Frage nach den kunstweltimmanenten Bedingungen stehen, die zur Karriere der Large-Scale-Kunst beitrugen. Die Frage des Gehalts der Werke bleibt undiskutiert.

Der Theorieansatz Bourdieus, auf den sich Schultheis stützt, zählt zu jenen Ansätzen, die ‒ neben denen von Becker und Luhmann ‒ gegenwärtig den deutschsprachigen Kanon der Kunstsoziologie dominieren. Sofern diese Soziologen die Frage nach dem Gehalt von Kunstwerken ausklammern, bilden sie einen Gegenpol zu Adorno und Hauser, für die der Gehalt eine Hauptthematik ist. Wenn man sich nun wie Schultheis bezüglich inhaltlicher Fragen vornehm heraushalten möchte, könnte man die Diskussion des ästhetischen Ausdrucks der Kunstkritik zuschieben, die diese Aufgabe für eine lange Zeit auch wahrgenommen hat. Doch darin hat sich in jüngerer Vergangenheit viel geändert. Wie Müller-Jentsch darlegt, befindet sich die Kunstkritik unserer Gegenwart in einer tiefen Krise. Er führt sie auf zwei Ursachen zurück: Die endogene Ursache sieht er im ‚anything goes’, und dieses habe durch die im deutschen Sprachraum mit dem Label ‚Postmoderne’ versehenen Entwicklung (die nichts mit dem US-Postmodernismus im Sinne Fiedlers gemeinsam hat!) „den Kritikern den Boden unter den Füßen weggezogen“; als exogene Ursache identifiziert er „die forcierte Kommerzialisierung der gesamten Kunstwelt“, durch die der „Kunstmarkt zu einem Umschlagplatz des großen Kapitals“ geworden sei (Müller-Jentsch, S. 183–184). Da nun die Künste unzweifelhaft gesellschaftliche Funktionen erfüllen, von der Kunstkritik jedoch kaum noch zu erwarten ist, dass sie deren Sinnangebote mit der gesellschaftlichen Kommunikation vermitteln, könnte für die gegenwärtige Kunstsoziologie ein Anknüpfen an die Ansätze der älteren Kunstsoziologien naheliegen. Hauser hat in seiner Manierismus-Studie die soziologischen und psychologischen Bedingungen der Herausbildung von Konventionen in der bildenden Kunst untersucht (Hauser, 1964). Die Weiterführung dieses Denkens im Hinblick auf das Spektrum jüngerer Stile könnte wohl auch der Kunstkritik wieder ein Stück weit auf die Beine helfen. Das würde aber bedeuten, nicht wie Schultheis, bei Hinweisen auf die kunstfeldimmanenten Bedingungen des Entstehens von Großplastiken stehen zu bleiben, sondern die Fragen nach deren Gehalt und vor allem nach deren Attraktivität für das Ausstellungswesen anzugehen. Wenn also die Kunstkritik nicht mehr ein noch aus weiß, weil ihr die Kriterien für eine Einordnung der Werke verloren gingen, könnte ein Weiterführen der Pfade Hausers zum Verständnis der sozialen und psychologischen Funktionen der Kunst beitragen.

Bemerkenswert bei den Kunst-Manufakturen, die Schultheis durchleuchtet, ist indes die Bandbreite ihrer Kund:innen. Sie stellen beileibe nicht nur Großplastiken für etablierte Künstler:innen her, sondern bedienen daneben auch Bedarfe mit manchmal kleinerem Budget. Doch in Schultheis‘ Fokus stehen die ersteren.

Bei monumentalen Skulpturen und riesigen Installationen wirken oft finanzkräftige Sammler:innen, Galerien und Kunstschaffende als Dreigestirn mit aufeinander abgestimmten Rollen zusammen. Künstler wie Hirst oder Koons liefern die Idee, Galeristen wie Larry Gogosian mit weltweitem Galeriesystem bieten das Vertriebssystem, und ein Sammler wie der französische Milliardär François-Henri Pinault übernimmt die Finanzierung eines Projekts. Die Herstellung liegt in solchen Fällen bei spezialisierten Manufakturen, deren Tätigkeit im Ausstellungsgeschehen üblicherweise im Dunkeln bleibt und durch juristische Knebelverträge dort gehalten wird. Die arbeitsteilige Herstellung dieser Kunst hat nichts mehr mit der alten Vorstellung des autonom in seinem Atelier wirkenden Künstlers zu tun, vielmehr ist diese „zeitgenössische Welt der Kunst mittlerweile der arbeitsteiligen Industrie der Filmwelt“ verwandt (Schultheis, S. 18).

Während ein Vorgänger wie Jean Tinguely seine großformatigen Kunstwerke mit erheblichem Körpereinsatz selbst herstellte, gehen die Jüngeren ans Werk, indem sie eine Idee entwickeln und die Ausführung an handwerkliche Praktiker:innen delegieren. Für die Selbsteinschätzung der Art Producers besitzt die Trennung von Idee und Ausführung hohen Stellenwert. Die Idee hat den Charakter des Einzigartigen, die praktische Umsetzung des eher Austauschbaren. Gleichwohl blicken die Producer auf das fertiggestellte Werk mit deutlichem Handwerkerstolz. Da seitens der Auftraggeber:innen nicht immer ausreichend Knowhow bezüglich technischer Fertigung oder Materialeigenschaften vorhanden ist, müssen Lösungen auf der Grundlage eines Vertrauensverhältnisses gefunden werden. Dabei findet allerdings die Kommunikation nicht auf Augenhöhe statt, „denn der Kunde ist hier immer König“ (Schultheis, S. 145). Nicht selten jedoch werden die Künstler:innen erst durch die handwerkliche Expertise auf Realisierungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht, was sich selbstverständlich auch auf die endgültige Gestaltung des Werkes auswirkt. Daher ist von einer Mitwirkung der Art Producer zu sprechen, die manchmal marginal ist, in anderen Fällen jedoch von größerer Bedeutung. Darin besteht ein Unterschied zur Konzeptkunst, bei der ebenfalls Idee und Ausführung getrennt sind.

Wenn ich Konzeptkunst von John Lindell (van Nieuwenhuyzen et al. 1998, S. 104‒107) erwerbe, erhalte ich ein Blatt „Instructions for Installation“ und dazu eine Schablone. Die beigegebene „Installation Record“ dient der Dokumentation der ausgeführten Werke. Die Herstellung des Werkes obliegt mir oder Helfer:innen. In einem solchen Falle treten ‚Kopf’ und ‚Hand’, Konzept und Realisierung, auseinander. Doch zu einem Werk der Large-Scale-Art, für das ein:e Künstler:in die Idee entwickelt und das Handwerk mit der Realisierung beauftragt, besteht ein gravierender Unterschied. Die „Instruction“ Lindells kann ich lesen, und mit der Schablone in der Hand ist es möglich, eine recht gute Vorstellung des Werkes zu entwickeln, etwa in der Weise wie man die Noten einer Sonate lesen kann und daraus eine Vorstellung des Musikstücks gewinnt. Bei der Large-Scale-Art dagegen handelt es sich um Werke, die erst in der Manufaktur im Zusammenwirken von Idee und Produktionstätigkeit entstehen. Entsprechend bestehen bei Art Fabricators

gewisse Parallelen zum Beruf des Übersetzers, der den Grundton, die Handschrift wie auch die stilistischen Nuancen eines literarischen Werkes so kongenial nachvollziehen können muss, dass er es schafft, die vom Autor intendierten Wirkungen in einer anderen Sprache so treffend wie möglich hervorzubringen. (Schultheis, S. 149)

Zwar wird bei den Werken, die nach vorgegebenen Ideen in Werkstätten produziert werden, eine Grenzziehung zwischen Kunst und Umsetzung aufrechterhalten, da das Paradigma der Moderne davon ausgeht, dass die „Sphäre der ‚reinen’ Kunst“ von „jener ihres praktischen Vollzugs“ unterschieden werden kann (Schultheis, S. 156). Art Fabricators haben diese normative Grenzziehung in ihr Selbstbild übernommen. Doch tatsächlich müssen Übersetzer:innen in gewisser Weise als Mitautor:innen betrachtet werden, weil ihre Denk- und Wahrnehmungsweisen in das von ihnen übertragene Werk einfließt. In Büchern stehen ihre Namen deshalb im Impressum, und sie werden bei Literaturangaben mitgenannt. Bei Koons oder Hirst wird sich in der Zukunft erweisen, ob sich für diejenigen, die das Werk signiert haben, die Konvention aufrechterhalten lässt, ausschließlich sie als Autor:innen zu betrachten. Für frühere Großproduzent:innen hat die Kunstwissenschaft bereits die Reißleine gezogen. Ein Beispiel ist Auguste Rodin, der in seinem Atelier zwischen 1900 und 1910 nahezu 50 Personen mit der Ausführung seiner Marmorskulpturen beschäftigte (Krauss, 1985, S. 180). Daher ist, was als ‚Original’ gelten könnte, kaum zu eruieren: Vom mehrbändig geplanten Werkverzeichnis von Rodins Skulpturen (Goldscheider, 1989) erschien nur der erste Band, und danach erfolgte die Einstellung des Projekts.

Schultheis betrachtet, wie Bourdieu, den kollektiven Glauben der Kunstwelt an den universellen Wert ‚echter’ Kunst als grundlegend für die Wertzuschreibung. Die Metamorphose, in der sich die ‚Kunstwerdung’ des in der Manufaktur produzierten Gegenstandes vollzieht, geschieht durch Wechsel in einen anderen Kontext. Die Metapher des „Taufakts“, die diesen Übergang fassen soll, stammt aus dem religiösen Bereich. Wie beim Taufakt dem „Neugeborenen ein Name und damit eine soziale Existenz gegeben wird“, handelt es sich demnach bei der „Vernissage, bei welcher der Gegenstand in die Aura der Kunstwelt hinüberwechselt“ um „eine Art funktionales Äquivalent“ (Schultheis, 205). Die „Transsubstantiantion“, in der das Werkstück zum Kunstwerk wird, ist vergleichbar mit der Wandlung von Wein in Blut im Ritual des christlichen Abendmahls. An dieser symbolischen Weihe ist das Feld der Kunstkritik, der Galerien, der Museen und aller anderen in der Kunstwelt Tätigen beteiligt. Allerdings wird die Zukunft erweisen, wie lange sich die zugrunde liegende Glaubenshaltung, eben das Paradigma der Moderne, aufrechterhalten lässt. In Mitteleuropa leben wir, was die christliche Lehre betrifft, mittlerweile in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft. Die Kraft des Mythos verblasst indes nicht nur in diesem Bereich zusehends. Für die Kunst konstatierte Walter Benjamin bereits in den 1930er Jahren den Verfall der Aura. Damit deutet sich an, dass auch für den Sektor der in Kunstmanufakturen produzierten Werke die ausschließliche Wertschätzung der Idee und das Ausklammern der handwerklichen Ausführung nicht in Stein gemeißelt ist.

Schultheis hat die Tore der Manufakturen geöffnet, in denen spezialisierte Fachkräfte auf hohem handwerklichem Niveau Kunstwerke herstellen. Ob es die Kunstwissenschaft unternehmen wird, Werkverzeichnisse der zur Diskussion stehenden Künstler:innen zu erarbeiten, scheint angesichts des nicht über die Anfänge hinaus gelangten Projekts des Catalogue raisonné de l’œuvre sculpté Auguste Rodin fraglich. Die Moderne achtet lediglich authentische und eigenhändige Werke als Kunstwerke. Werkverzeichnisse erfüllen wichtige Funktionen für die Kunstwissenschaft, den Kunstmarkt und die Museen. Im Sektor der Large-Scale-Art können durch die Kenntnis der vielen beteiligten Hände Zweifel an der Bedeutung der Autorschaft aufkommen. Daher kann das Licht, das Schultheis in die Manufakturen gebracht hat, dazu beitragen, das Paradigma der Moderne ‒ und im Zusammenhang damit auch die Vorstellung der „Transsubstantiation“ ‒ zu untergraben.

Auch Paul Buckermann stützt sich auf die Ansätze von Becker, Bourdieu und Luhmann. Er geht wie diese davon aus, dass „Kunstwerke in ihrer heutigen Form durch autonome Strukturen möglich sind“ und widmet sich der „Untersuchung der Innenansichten dieser Strukturen“ (Buckermann, S. 15). In einem umfangreichen Kapitel behandelt er den Kunstkompass und in einem weiteren präsentiert er die Resultate einer empirischen Untersuchung zu Kunstmuseen in Deutschland und Österreich. Der Kunstkompass bietet ein Ranking, das den Ruhm von Künstler:innen abbilden soll, der anhand der Teilnahme an Ausstellungen in Museen und Biennalen, der Ankäufe von Arbeiten durch ausgewählte Sammlungen etc. ermittelt wird. Die Rangliste erschien in verschiedenen Magazinen, zunächst von 1970 bis 2007 in Capital, dann anderswo und seit 2017 wieder in Capital. Da nur unzureichend Angaben zur empirischen Basis des Rankings vorliegen, und außerdem der Kunstbegriff schwammig bleibt, „gestaltet sich eine genaue Untersuchung der Bewertungsgrundlage des Kunstkompasses als nicht durchführbar“ (Buckermann, S. 135). Jede kunstsoziologische Beschäftigung mit diesem System der Ruhmesskala steht damit auf schwankendem Boden. Diese Einschätzung verstärkt sich beim Blick in die jüngste Liste der „Top 100 der lebenden Künstler“ (Capital, November 2022), die 27 aus Deutschland und 21 aus den USA stammende Künstler:innen aufführt und insofern eine deutliche Schlagseite in Richtung des Landes aufweist, in dem die Leserschaft der Publikation beheimatet ist.

Aussagekräftiger sind die Resultate der empirischen Untersuchung über die durch öffentliche Mittel hauptfinanzierten Kunstmuseen und Kunsthallen in Deutschland und Österreich. Buckermanns Forschungsfrage richtet sich auf die Selbsteinschätzung von Museumsprofessionellen, und in welcher Weise sie mit Externen über ihre Tätigkeiten kommunizieren. Als Methode wählte er Expert:inneninterviews längs eines flexiblen Leitfadens mit hauptsächlich künstlerischen Direktor:innen, aber auch mit Beschäftigten in leitenden Funktionen der Öffentlichkeitsarbeit. Die bemerkenswerten Resultate der Studie kreisen um den Zwiespalt, in dem sich die Museen hinsichtlich ihres Publikums befinden. „In der Sicht des Museums handelt es sich bei relevanten Publika nicht um Fraktionen innerhalb der Besucher:innen, der Politik oder der Mäzen:innen, sondern primär um die Grenze zwischen einem kunstinternen Expert:innendiskurs und einem Allgemeinpublikum“ (Buckermann, S. 210). Daraus ergeben sich Spannungen, die für die Museumsarbeit folgenreich sind.

Da die Orientierung der Museen den allgemeinen Bildungsauftrag beinhaltet, aber zugleich ein starkes Standbein im fachimmanenten Diskurs hat, ergibt sich ein Problem für die Ansprache des Publikums. Für die junge Generation haben Veränderungen der schulischen Bildung, die naturwissenschaftlich-technische Fächer stärker in den Vordergrund rückt und dafür die Unterrichtsstunden im musischen Bereich kürzt, nachhaltige Folgen. Wegen des damit einhergehenden Desinteresses für bildende Kunst, gehen die Jüngeren seltener ins Museum. „Die mangelhafte kunstgeschichtliche Bildung, besonders bei jüngeren Personen, die nie einen ‚Erstkontakt’ mit bildender Kunst gehabt“ haben (Buckermann, S. 227), wirkt sich aus. Buckermann beschränkt sich auf diese Feststellung, da er sich ‒ in Anlehnung an die von ihm bevorzugten kunstsoziologischen Klassiker ‒ auf die Analyse der Kunstwelt aus der Sicht der dort Beschäftigten beschränkt. Doch es bietet sich an, weiterführende Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Kunstmuseum, das sich als Fachmuseum für bildende Kunst versteht, spricht vorwiegend Menschen mit den entsprechenden Bildungsvoraussetzungen an. Kunstgeschichtlich Gebildete können Nutzen aus dieser Institution ziehen, indem sie sich weiterbilden. Für andere bestehen unsichtbare Hürden. Dieses Muster, nach dem die Orientierung der Institutionen zur Verstärkung bestehender Strukturen beitragen, beschränkt sich nicht auf die bildende Kunst. Auch in anderen Bereichen der deutschen Kultur wirkt das Herkunftsmilieu als bestimmender Faktor für den Zugang zu Bildungschancen.

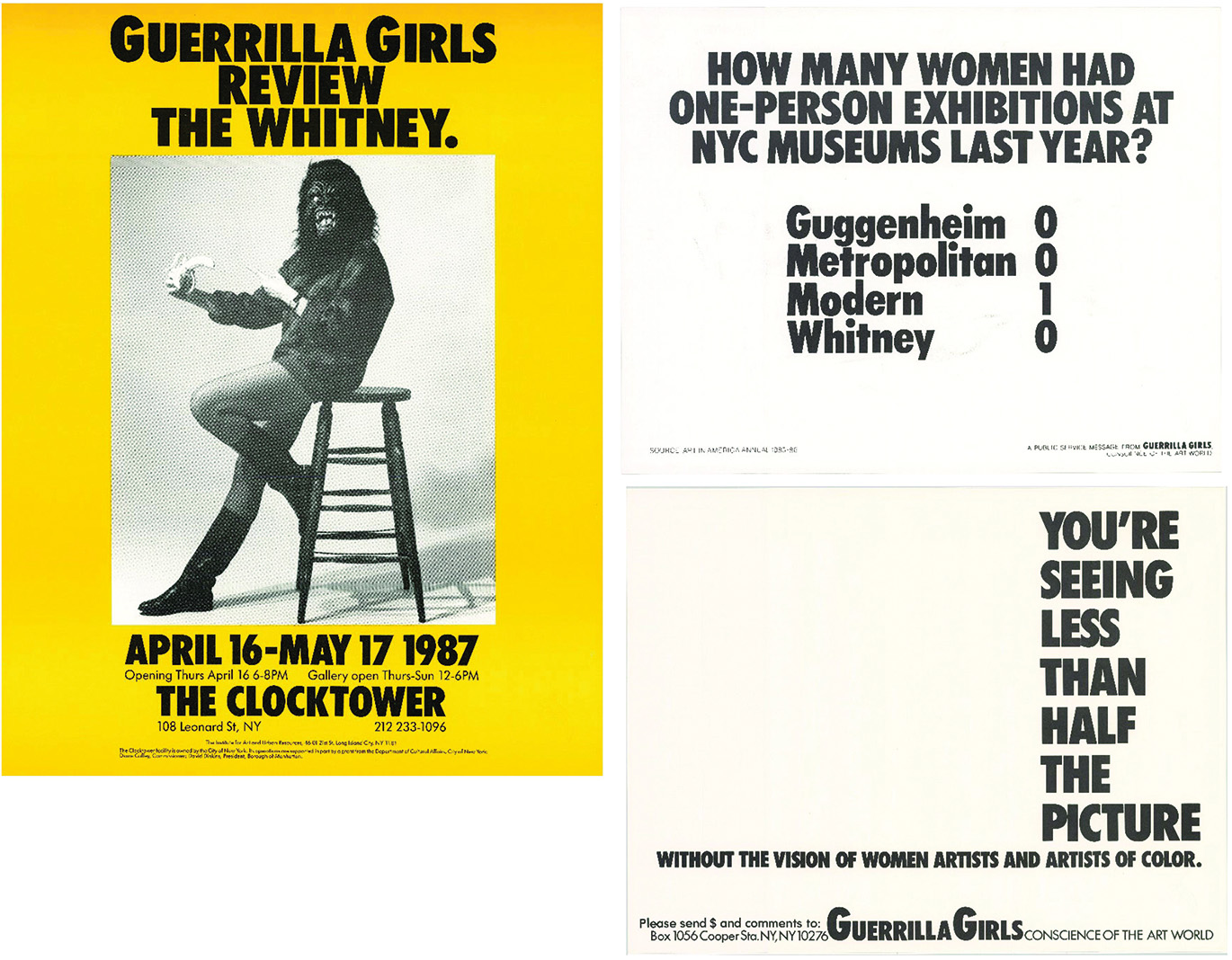

Drei Plakate der Guerrilla Girls: 1. links: „The Clocktower”, 1987, Farboffset, 56 x 43,5 cm. (Für die Non-Profit-Gallery „The Clocktower“ machten die Guerrilla Girls eine Ausstellung über die Biennale des Whitney Museums of American Art, New York. Damit informierten sie über die mangel-hafte Berücksichtigung von Frauen und Artists of Color). 2. oben rechts „NYC museums last year“, 1985, Schwarzweißoffset, 43,5 x 56 cm. 3. unten rechts: “less than half the picture”, 1989, Schwarzweiß-offset, 43,5 x 56 cm.

Eine weitere Schlussfolgerung zur gesellschaftlichen Funktion der Museen ergibt sich aus der Feststellung Buckermanns, dass sich die Ziele der Direktor:innen „in ihrer kuratorischen und wissenschaftlichen Arbeit primär an anderen Expert:innen ausrichten“, und dass „individueller Erfolg an den Reaktionen jener Kolleg:innen, Fachpresse und Ausstellungsbetrieb abgelesen wird“ (Buckermann, S. 267). Dadurch kommt nämlich ein Trägheitsmoment in die Wahrnehmung künstlerischer Innovationen. Denn pointiert ausgedrückt heißt das, dass die Direktor:innen mehr auf die Beurteilung durch Kolleg:innen achten als auf die Kunstentwicklung. Dass dieses wechselseitige Bestätigungskarussell die soziale und kulturelle Fortentwicklung der Gesellschaft behindern kann, zeigt sich bei aktivistischen Kunstpraktiken. Ein exemplarischer Fall sind die Guerrilla Girls, eine feministische Gruppe, die sowohl für gleichberechtigte Präsenz von Frauen als auch gegen Rassismus in der Kunstwelt kämpft (Abb. 1).

Das Kollektiv ist seit 1985 aktiv (Guerrilla Girls, 1995), aber erst 2018 hatten sie ihren ersten Auftritt in Deutschland (in der Kestnergesellschaft Hannover). Der Hinweis, dass ihre Plakate bereits kurze Zeit nach Beginn ihrer Aktivitäten ins MoMA aufgenommen wurden, erübrigt sich fast. Doch das zeigt, dass Museumsleitungen, für die Reputation in wechselseitiger Spiegelung fundiert ist, als Block der Kunstvermittlung nur sehr bedingt in der Lage sind, sich mit Ungewohntem und Innovativem auseinanderzusetzen. Diese Verhältnisse haben indes sicher nicht das Gewicht von Naturgesetzen. Das Gravitationsgesetz kann niemand und nichts umgehen. Aber beim Habitus der Verantwortlichen in leitenden Museumspositionen handelt es sich nicht um allgemein und ewig gültige Gesetzmäßigkeiten, sondern um eine Prägung durch Bildungsprozesse, und solche Prozesse sind veränderbar. Das Bestehende auf neue Bahnen zu bringen, ist allerdings nicht einfach. Bourdieu fasst das System von Denk- und Wahrnehmungskategorien, das durch den methodischen Lehrbetrieb erworben wurde, als das „kulturell Unbewusste“. Der Gebildete „ist sich nämlich nicht bewusst [...], dass die Bildung, die er besitzt, ihn besitzt“ (Bourdieu, 1974, S. 120). Das kulturell Unbewusste ist ein „soziales und historisches Unbewusstes“ (Bourdieu, 2015, S. 594). Der kultivierte Habitus besitzt erhebliche Wirkmacht. Doch Arbeit an der Neuorganisation kunstwissenschaftlicher Bildungsprozesse kann einen Wandel auf den Weg bringen, der zwar – wie Norbert Elias zeigt – nicht von einer Woche auf die nächste geschehen wird, jedoch die bestehende Kultur nach und nach neu beleben kann. Anstöße, die jeder Wandel braucht, können von den heute noch seltenen Direktor:innen (z. B. Neues Museum Nürnberg) kommen, die – ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst – selbst kreativ werden und nicht nur den Konventionen folgen.

Neben Erkenntnissen zur kunstwissenschaftlich geprägten Museumsarbeit führt Buckermanns Studie zu einer Korrektur der soziologischen Systemtheorie. Wolfgang Knöbl hat darauf hingewiesen, dass Luhmann „schlichtweg postulierte, dass es Systeme gibt“, und damit die Frage provozierte, ob geschichtliche Prozesse nicht eben auch aus anderer Perspektive darstellbar seien (Knöbl, 2022, S. 174). Daraus folgt, dass systemtheoretische Aussagen nicht unbedingt als soziologische Aussagen hinzunehmen sind. In Luhmanns Denkweise bietet die Tatsache, dass die Teilnahme an der Kunst vom Kunstsystem selbst als Angelegenheit individueller Entscheidung verstanden wird, den Vorteil, dass sich dieses spezielle System weitgehend von anderen Systemen abkoppeln kann. So existiere zwar ein auf Kunstwerke spezialisierter Markt, doch „das Gebot, original zu sein, verhindert, dass der Künstler sich nach dem Markt richtet“; und daraus wiederum soll folgen, dass es „nur wenige und eher lasche Kopplungen zwischen Kunstsystem und anderen Funktionssystemen gibt“ (Luhmann, 1995, S. 391). Buckermann kritisiert diese kühne theoretische Konstruktion und holt sie auf den Boden der tatsächlichen Gegebenheiten. „Das Kunstmuseum erscheint vor dem Hintergrund meiner Analyse [...] gar nicht als ‚lasche‘ Kopplung zwischen Kunst und nicht nur einem anderen, sondern mehreren Funktionssystemen“ (Buckermann, S. 287). Denn Kunstmuseen sind durch ihren Kunst- und Bildungsauftrag in ständige Rechtfertigungszwänge gegenüber Politik verflochten, sie müssen um mediale Aufmerksamkeit kämpfen und ohne das Einwerben privatwirtschaftlicher Drittmittel kommen sie nicht aus.

Während sich die bisher besprochenen Bücher auf die Beaux-Arts fokussieren, wendet sich Kristin Bothur einem jungen Gefilde der Kunstsoziologie zu. Ihre empirische Studie widmet sich dem Bereich der musikalischen Populärkultur in Deutschland. Musikwirtschaft ist mit der stürmischen Entwicklung technisch-industrieller Aufnahme- und Rezeptionsverfahren verbunden. Grammophon und Vinylschallplatte hatten seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein Wachstum der Märkte und der Wertschöpfung gebracht, das sich später mit der Kompaktkassette und der Compact Disc (CD) fortsetzte. Doch in jüngerer Zeit erwuchsen aus dem Internet, und den damit eröffneten Möglichkeit der Distribution über virtuelle Kanäle, schwerwiegende Folgen. Da nun musikalische Werke verbreitet werden konnten, ohne die Musikschaffenden und die Dienstleistenden angemessen zu honorieren, war der abrupte Niedergang der Branche nicht aufzuhalten. Die Kehrseite der Medaille war allerdings, dass seit vielen Jahren kostengünstige Techniken im Soft- und Hardwarebereich die Musikproduktion revolutionierten und den Zugang auch geringer Qualifizierten eröffneten. Nun war es möglich, fehlende musikalische Kompetenzen auszugleichen und die Arbeit in privaten Räumen durchzuführen. Das führte zu Überproduktion. Zugleich veränderte sich auch die Rezeption. Die neuen Verbreitungskanäle wie die Musikstreamingdienste (Spotify, Amazon Music, Napster etc.) machen Werke gegen geringe monatliche Bezahlung in großem Umfang verfügbar. Damit macht sich auch im auditiven Bereich, wie früher schon im Visuellen konstatierbar (Hieber, 2021, S. 241), eine gewisse Oberflächlichkeit breit. Das ist auch für Musik nicht in einem kulturpessimistischen Sinne negativ zu verstehen, denn zugleich wächst das Angebotsspektrum der Stile.

Die Musiker:innen, die in Bothurs Projekt Beachtung finden, komponieren bzw. produzieren ihre Werke allein. Ihre Einnahmen resultieren aus dem Verkauf physischer und digitaler Tonträger, aus Lizenzrechten, aus Honoraren für Auftritte und gegebenenfalls aus Erlösen bei Merchandise-Artikeln. Die Märkte, in denen sich freischaffende Musiker:innen bewegen, sind Superstarmärkte. Wenige erzielen angemessene Einkommen, der Großteil bildet ‒ auch im Vergleich zu allen anderen Künstlergruppen ‒ das Schlusslicht.

Im Feld der Pop- und Rockmusikmärkte bestehen keine sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse, die Soloselbständigkeit ist alternativlos. Damit stehen diese Musiker:innen am sozialen Rand. Zwar gehört zu politischen Grundkenntnissen, dass Kreativindustrien einen Standortfaktor bilden, denn „die Attraktivität einer Stadt hängt wesentlich von ihren kulturellen Vorzügen ab“ (Bekemans, 2009, S. 204) ‒ doch das konservative Wohlfahrtsregime Deutschlands trägt dem in keiner Weise Rechnung. Es orientiert sich nach wie vor an abhängig Beschäftigten, an kontinuierlichen Erwerbsbiographien und traditionellen Familienformen. Nur die Künstlersozialkasse (KSK) bietet eine schmale Grundsicherung. Aber auch noch in anderer Hinsicht wirkt sich das Fortbestehen der bestehenden Strukturen negativ aus. Eine erhebliche Anzahl der Interviewten kann keine Ausbildung auf aktuellem Niveau aufweisen, weil sie von der Schule aus sehr früh in die Pop- und Rockkultur eingestiegen sind, oder sie arbeiten im früher erlernten Beruf über lange Zeit nicht mehr. Dennoch sind sie als hochqualifiziert zu bezeichnen, weil sie sich ständig sowohl musikalisch als auch in ihren sozialen Kompetenzen autodidaktisch weiterbilden. Doch „anstatt die Lern- und Adaptionssensibilität zu honorieren, werden die Kreativen“ vom Sozialsystem „als gescheiterte Unternehmer:innen und Ungelernte adressiert“ (Bothur, S. 317).

Ein zentraler Befund Bothurs ist, dass die Musiker:innen nach Anerkennung streben, nicht aber nach kommerziellen Erfolgen. „Einer der Gründe für die Ausübung seiner Musikertätigkeit“, so ein Interviewter aus dem prekären Segment, „sei schließlich seine Autonomie und musikalische Selbstverwirklichung“ (Bothur, S. 128). Bei Künstler:innen herrscht eine Grundzufriedenheit, die sie von anderen Berufsgruppen unterscheidet. Das hohe Maß an Selbstorganisation und die künstlerische Tätigkeit tragen dazu bei.

Zum Lebensstil der Entgrenzung von Arbeit und Leben, mit dem sie sich bewusst von konventionellen Standards distanzieren, passt, dass Musiker:innen gegenüber Ruhm eine eher ablehnende Haltung einnehmen. Das überrascht zwar in diesen Milieus, bei denen Auftritte vor Publikum und das Bejubeltwerden von Fans dazugehören. Doch diese Haltung scheint durch die Sorge um den Verlust von Freiheiten gespeist, denn Ruhm bringt meist die Festlegung auf eine klar umrissene Rolle mit sich. Ein Befragter schloss einen Vertrag mit einer Major-Plattenfirma aus, weil sich seine Musik „nicht entlang marktwirtschaftlicher Kriterien“ entwickeln sollte; ein anderer verweist anhand des Schicksals von Kurt Cobain auf die Schwierigkeit, dem Ruhm gewachsen zu sein (Bothur, S. 115; 180). Für die Musiker:innen steht ihre Kunst im Vordergrund. Ihnen geht es darum, sich auszudrücken und weiterzuentwickeln.

Der Einblick in die Welt der musikalischen Kreativität kann indes auch für andere Bereiche künstlerischer Produktivität sensibilisieren. Daher möchte ich nun die Aufmerksamkeit wieder zurück auf die bildende Kunst lenken, und zwar zum einen auf den Sektor, in dem Manufakturen Kunst für Auftraggeber wie Koons und Hirst produzieren, und zum anderen auf die Maßgeblichen des Museumsbetriebes.

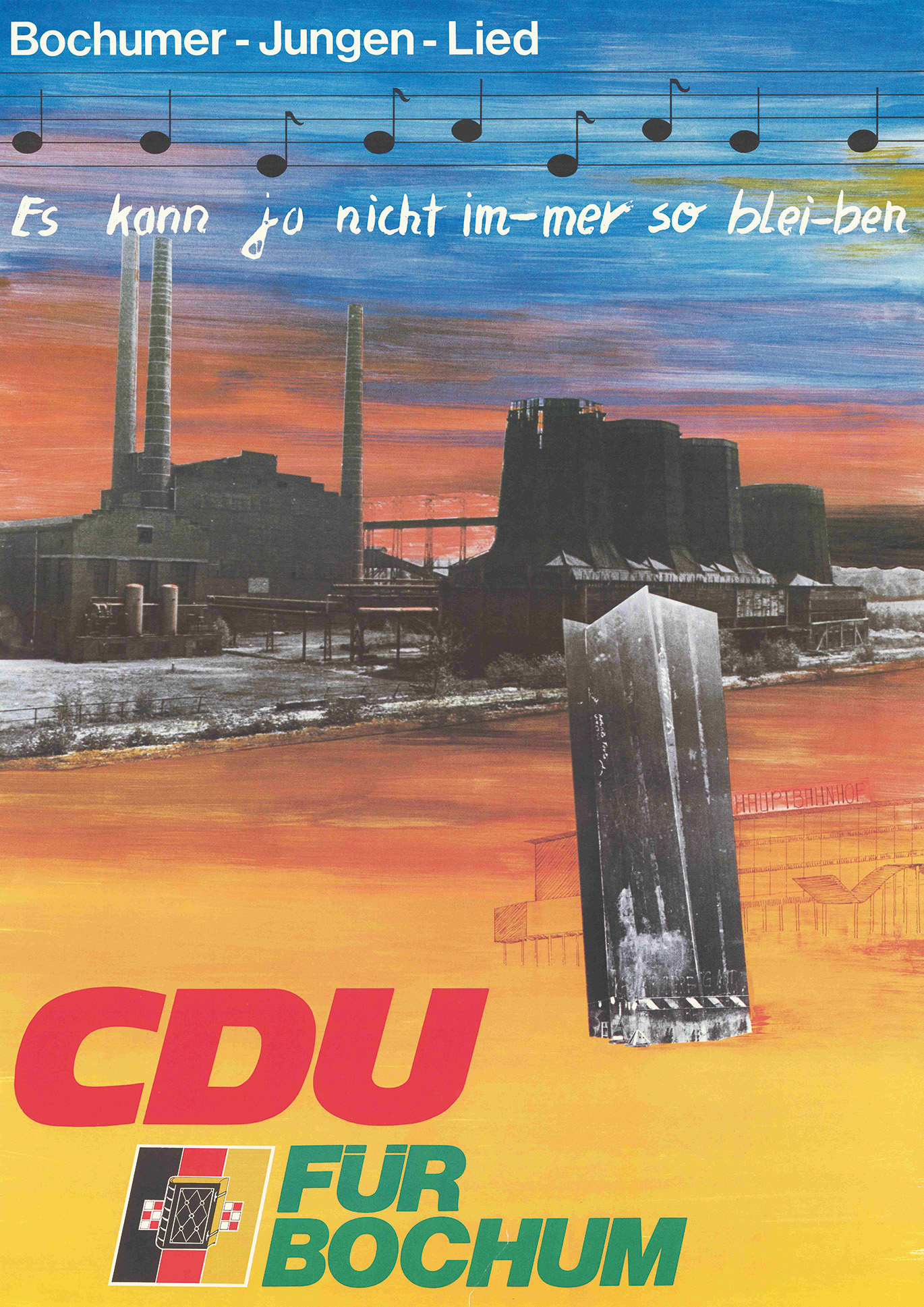

Zunächst zum ersten Punkt. Nicht nur der Pop- und Rockmusikmarkt ist ein ‚Superstarmarkt‘. Der Markt der ‚gigantomanischen‘ Kunstinszenierung, den Schultheis im Blick hat, ist es ebenso. Nur für die Stars dieses Sektors trifft zu, dass hier wie „bei keinem anderen Gut [...] die Diskrepanz zwischen ‚Materialwert‘ und ‚Verkehrswert‘ so ungeheuer [ist] wie in der Kunst“ (Schultheis, S. 211). Für einen „jungen Künstler“ dagegen, der bei der Auftragserteilung „relativ schnell kommuniziert, dass das Budget sehr knapp ist, er aber in dieser Gruppenausstellung ist und das Projekt gerne machen würde“ (Schultheis, S. 76) wird der Zuwachs des Marktwertes bescheiden bleiben. Er beauftragt zwar eine Manufaktur, gehört aber eher in eine Kategorie, in der das Interesse an künstlerischer Praxis dominiert. Mit den Musiker:innen des Rock und Pop kann ihm gemeinsam sein, dass es ihm um Möglichkeiten künstlerischer Weiterentwicklung geht. Tatsächlich streben auch in der bildenden Kunst nicht alle Künstler:innen nach Ruhm, um als Stars zu glänzen. Ein Beispiel ist Richard Serra, der sich der Schaffung ortsspezifischer Werke zuwandte. Seine Skulpturen eigneten sich weniger als ‚Luxusgüter‘, sie sind eher geeignet, Kontroversen auszulösen. Die aus 14,5 Meter hohen Stahlplatten gefertigte Großplastik Terminal (1977) in Bochum plante Serra für diesen Ort, „weil er ihm einen Platz im Zentrum der Schwerindustrie zuweisen wollte, wo die Platten hergestellt worden waren“ (Crimp, 1996, S. 185). Damit geriet er in einen Strudel politischer Auseinandersetzungen. Die CDU nahm das Werk damals auf ihre Plakate des Kommunalwahlkampfes (Abb. 2), um Front gegen die fest etablierte SPD zu machen, die den Ankauf befürwortet hatte. Bei Jeff Koons verhält es sich anders. Skulpturen wie sein Hängendes Herz werden „in Fünfer-Editionen gegossen: Eine kleinere Auflage wäre zu kostspielig, eine größere womöglich kontraproduktiv, da sie auf Kosten der Aura des Einmaligen ginge“ (Schultheis, S. 28). Solche Werke sind – trotz ihres gewaltigen Ausmaßes ‒ beweglich, sie gehen aus der Manufaktur in eine Ausstellung und können auf Auktionen den Besitz wechseln. So wurde Koons‘ rotschimmerndes Hängendes Herz, das über 2,50 Meter groß ist und mehr als 1500 Kilogramm wiegt, im Jahre 2007 bei Sotheby’s zum Rekordpreis von 23,6 Millionen Dollars versteigert. Bei Koons und Hirst, den Stars, ist der enorme Zuwachs an Marktwert beim Eintritt eines Werkes in die Aura der Kunstwelt an Anerkennung und Wirksamkeit des Paradigmas der Moderne gebunden. Hier durchläuft das in der Manufaktur produzierte Werkstück bei einer Vernissage eine „Transsubstantiation“. Dagegen macht Serra, indem er auf Ortsspezifik baut, bereits Schritte hinaus aus der Moderne. Seiner künstlerischen Praxis ist Kritik an den Gepflogenheiten von Kunstmärkten und -institutionen inhärent. Sie hat ihre Entsprechung bei der Gruppe von Musiker:innen, die sich ausschließlich an künstlerischem Interesse orientieren. Solche Grundhaltungen kennzeichnen die Grenzen der Kunstwelt, die den Untersuchungen von Schultheis und Buckermann stillschweigend zugrunde gelegt ist.

Plakat (anonym): „CDU für Bochum“, 1979, Farboffset, 83,5 x 59,5 cm.

Ein zweiter Punkt, für den Bothurs Studie sensibilisiert, betrifft die Institutionen. Für Bourdieu kommt dem Museum eine zentrale Funktion der Konsekration zu. Ein als künstlerisch bezeichnetes Werk in einem Museum auszustellen, fördert dessen Anerkennung als Kunstwerk. Bourdieu beschreibt in seiner Studie Die Regeln der Kunst (1999) den Kreislauf von Kritik, Ausstellung und Handel, die in ihrem Zusammenwirken die Funktion der Konsekration ausüben. Sein empirisches Feld ist die Pariser Hochkultur des 19. Jahrhunderts, um die er einen Zaun errichtet, indem er die seit den 1870er Jahren ‒ zu einem erheblichen Teil vom freiheitlich-‚gegenkulturellen‘ Montmartre ‒ kommenden Gattungen (Kabarett, Jugendstil, Arts incohérents) ignoriert. Die Regeln, die er beschreibt, besitzen Gültigkeit für das von ihm untersuchte Feld. Die Studie Bothurs macht allerdings die Grenzen sichtbar, wenn sie, um die enormen autodidaktisch erworbenen Kompetenzen zu fassen, Bourdieus Begriffe des kulturellen und des sozialen Kapitals benutzt. Für Bourdieu sind Kapitalsorten konvertierbar, und er setzt „Kapital mit Macht bzw. Machtressource“ gleich (Müller-Jentsch, S. 109). Aber im Feld der Rock- und Popmusik gehen diese Eigenschaften verloren. Soloselbständige Musiker:innen verflechten ihre Tätigkeit mit dem Lebensstil. Der Machtfaktor Ruhm ist ihnen suspekt. So rückt Bothur die wissenschaftliche Selbstverständlichkeit wieder ins Scheinwerferlicht, die sagt, dass die in einem Feld ermittelten Strukturgesetze nicht ungestraft über dieses Feld hinaus extrapoliert werden dürfen. Das heißt mit anderen Worten, dass für all die Gattungen der Künste, die sich längs des technisch-industriellen Fortschritts entfaltet haben (Hieber et al., 2017), kunstsoziologische Forschungsfelder offenliegen.

Literatur

Bekemans, L. (2009). „Urbane Civitas“ errichten: Die Rolle der Städte im interkulturellen Dialog Europas. In G. Quenzel (Hrsg.), Entwicklungsfaktor Kultur. (S. 193‒211). transcript.10.1515/transcript.9783839413531.193Suche in Google Scholar

Bourdieu, P. (1974). Zur Soziologie der symbolischen Formen. Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Bourdieu, P. (2015). Manet: Eine symbolische Revolution. Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Crimp, D. (1996). Über die Ruinen des Museums. Verlag der Kunst.Suche in Google Scholar

Fiedler, L. A. (1969). Cross the border, close the gap. Playboy, December 1969, 151, 230 und 252–258.Suche in Google Scholar

Goldscheider, C. (1989). Auguste Rodin: Catalogue raisonné de l’ oeuvre sculpté. Tome I: 1840‒1886. Bibliothèque des Arts.Suche in Google Scholar

Guerrilla Girls. (1995). Confessions of the Guerrilla Girls. Harper Collins.Suche in Google Scholar

Hauser, A. (1964). Der Ursprung der modernen Kunst und Literatur. C.H. Beck.Suche in Google Scholar

Hieber, L. (2017). Wege zum Smartphone: Zur Kultur- und Technikgeschichte der Kommunikationsmedien. Schriften des Historischen Museums Hannover, Band 45.Suche in Google Scholar

Hieber, L. (2021). Der visuelle Wahrnehmungsapparat in der medialisierten Welt. In S. Schürkmann & N. T. Zahner (Hrsg.), Wahrnehmen als soziale Praxis (S. 215−248). Springer VS. 10.1007/978-3-658-31641-9_10Suche in Google Scholar

Hieber, L. (2023). Kunstbetriebliche Erkundungswege. Artis Observatio, (Vol. 2), 127–131. www.biejournals.de/index.php/ao.Suche in Google Scholar

Knöbl, W. (2022). Die Soziologie vor der Geschichte. Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Krauss, R. E. (1985). The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. The MIT PressSuche in Google Scholar

Luhmann, N. (1995). Die Kunst der Gesellschaft. Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Nieuwenhuyzen, M. V., Coelewij, L., & Visser, H. (1998). From the Corner of the Eye. Katalog zur Ausstellung im Stedelijk Museum Amsterdam.Suche in Google Scholar

Panofsky, E. (1947). Style and medium in the motion pictures. Critique: A Review of Contemporary Art 1(3), 5–28.Suche in Google Scholar

Panofsky, E. (1967). Stil und Stoff im Film. Filmkritik, 6(67), 343‒355.Suche in Google Scholar

Silbermann, A. (Hrsg.). (1979). Klassiker der Kunstsoziologie. C.H. Beck.Suche in Google Scholar

Steuerwald, C. (Hrsg.). (2017). Klassiker der Soziologie der Künste. Springer VS.10.1007/978-3-658-01455-1Suche in Google Scholar

© 2023 Lutz Hieber, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Frontmatter

- Editorial

- Symposium

- Der Dritte und die Leerstelle, die keine ist

- Dritte, mikrosoziologisch

- Eins, zwei oder drei – benötigt die soziologische Theorie einen Paradigmenwechsel?

- Essay

- „Der Geschichtsphilosophie entkommt man nicht.“ Ein Nano-Essay zur Soziologie vor der Geschichte

- Sammelbesprechungen

- Kunstsoziologie von den Beaux-Arts bis zur Pop- und Rockmusik

- Wider den methodologischen Nationalismus in der Migrationsforschung?

- Doppelbesprechung

- Neue Studien zur Kritischen Theorie

- Einzelbesprechung Arbeit

- Jule Elena Westerheide, Die Illusion der Leistungsgerechtigkeit: Arbeit und Entgelt von Sekretärinnen. Frankfurt/New York: Campus 2021, 413 S., br., 39,95 €

- Einzelbesprechung Asyl

- Christian Lahusen / Karin Schittenhelm / Stephanie Schneider, Europäische Asylpolitik und lokales Verwaltungshandeln: Zur Behördenpraxis in Deutschland und Schweden. Bielefeld: transcript 2022, 334 S., kt., 30,00 €

- Einzelbesprechung Gabe

- Alain Caillé, Das Paradigma der Gabe: Eine sozialtheoretische Ausweitung. Bielefeld: transcript 2022, 320 S., kt., 29,50 €

- Einzelbesprechung Geschlecht

- Stefanie Aunkofer, Väter in Elternzeit: (Nicht-)Anerkennung von Familien- und Erwerbsarbeit bei Paaren. Weinheim Basel: Beltz Juventa 2022, 359 S., kt., 50,00 €

- Einzelbesprechung Hinterhältigkeit

- Peter Imbusch (Hrsg.), Soziologie der Hinterhältigkeit. Weinheim: Beltz Juventa 2021, 364 S., kt., 29,95 €

- Einzelbesprechung Individualisierung

- Michael Röhrig / Thomas Kron / Yvonne Nehl / Felix Naglik (Hrsg.), Individualisierung und Schule. Weinheim, Basel: Beltz Juventa 2022, 204 S., kt., 26,00 €

- Einzelbesprechung Mobilität

- Katharina Manderscheid, Soziologie der Mobilität. Bielefeld: transcript 2022, 250 S., kt., 22,00 €

- Einzelbesprechung Nachhaltigkeit

- Julia Zilles / Emily Drewing / Julia Janik (Hrsg.), Umkämpfte Zukunft: Zum Verhältnis von Nachhaltigkeit, Demokratie und Konflikt. Bielefeld: transcript 2022, 432 S., kt., 39,00 €

- Einzelbesprechung Nationalsozialismus

- Paul Windolf / Christian Marx, Die braune Wirtschaftselite: Unternehmer und Manager in der NSDAP. Frankfurt am Main: Campus 2022, 457 S., br., 39,00 €

- Einzelbesprechung Privatheit

- Carsten Ochs, Soziologie der Privatheit. Informationelle Teilhabebeschränkung vom Reputation Management bis zum Recht auf Unberechenbarkeit. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2022, 560 S., br., 59,90 €

- Einzelbesprechung Theoriegeschichte

- Heike Delitz (Hrsg.), Soziologische Denkweisen aus Frankreich. Wiesbaden: Springer VS 2022, 523 S., ebook, 34,99 €

- Nachruf

- Die Farben der Soziologie

- Rezensentinnen und Rezensenten des 3. Heftes 2023

- Eingegangene Bücher (Ausführliche Besprechung vorbehalten)

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Frontmatter

- Editorial

- Symposium

- Der Dritte und die Leerstelle, die keine ist

- Dritte, mikrosoziologisch

- Eins, zwei oder drei – benötigt die soziologische Theorie einen Paradigmenwechsel?

- Essay

- „Der Geschichtsphilosophie entkommt man nicht.“ Ein Nano-Essay zur Soziologie vor der Geschichte

- Sammelbesprechungen

- Kunstsoziologie von den Beaux-Arts bis zur Pop- und Rockmusik

- Wider den methodologischen Nationalismus in der Migrationsforschung?

- Doppelbesprechung

- Neue Studien zur Kritischen Theorie

- Einzelbesprechung Arbeit

- Jule Elena Westerheide, Die Illusion der Leistungsgerechtigkeit: Arbeit und Entgelt von Sekretärinnen. Frankfurt/New York: Campus 2021, 413 S., br., 39,95 €

- Einzelbesprechung Asyl

- Christian Lahusen / Karin Schittenhelm / Stephanie Schneider, Europäische Asylpolitik und lokales Verwaltungshandeln: Zur Behördenpraxis in Deutschland und Schweden. Bielefeld: transcript 2022, 334 S., kt., 30,00 €

- Einzelbesprechung Gabe

- Alain Caillé, Das Paradigma der Gabe: Eine sozialtheoretische Ausweitung. Bielefeld: transcript 2022, 320 S., kt., 29,50 €

- Einzelbesprechung Geschlecht

- Stefanie Aunkofer, Väter in Elternzeit: (Nicht-)Anerkennung von Familien- und Erwerbsarbeit bei Paaren. Weinheim Basel: Beltz Juventa 2022, 359 S., kt., 50,00 €

- Einzelbesprechung Hinterhältigkeit

- Peter Imbusch (Hrsg.), Soziologie der Hinterhältigkeit. Weinheim: Beltz Juventa 2021, 364 S., kt., 29,95 €

- Einzelbesprechung Individualisierung

- Michael Röhrig / Thomas Kron / Yvonne Nehl / Felix Naglik (Hrsg.), Individualisierung und Schule. Weinheim, Basel: Beltz Juventa 2022, 204 S., kt., 26,00 €

- Einzelbesprechung Mobilität

- Katharina Manderscheid, Soziologie der Mobilität. Bielefeld: transcript 2022, 250 S., kt., 22,00 €

- Einzelbesprechung Nachhaltigkeit

- Julia Zilles / Emily Drewing / Julia Janik (Hrsg.), Umkämpfte Zukunft: Zum Verhältnis von Nachhaltigkeit, Demokratie und Konflikt. Bielefeld: transcript 2022, 432 S., kt., 39,00 €

- Einzelbesprechung Nationalsozialismus

- Paul Windolf / Christian Marx, Die braune Wirtschaftselite: Unternehmer und Manager in der NSDAP. Frankfurt am Main: Campus 2022, 457 S., br., 39,00 €

- Einzelbesprechung Privatheit

- Carsten Ochs, Soziologie der Privatheit. Informationelle Teilhabebeschränkung vom Reputation Management bis zum Recht auf Unberechenbarkeit. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2022, 560 S., br., 59,90 €

- Einzelbesprechung Theoriegeschichte

- Heike Delitz (Hrsg.), Soziologische Denkweisen aus Frankreich. Wiesbaden: Springer VS 2022, 523 S., ebook, 34,99 €

- Nachruf

- Die Farben der Soziologie

- Rezensentinnen und Rezensenten des 3. Heftes 2023

- Eingegangene Bücher (Ausführliche Besprechung vorbehalten)