Abstract

Product investigation, i. e., trying out a technical product, is a necessary activity in order to post-edit AI-based translations of information products such as user manuals in a product-safe manner. Product investigation can be understood as a form of embodiment (Zlatev 2013). An example, analysed on the basis of three models devised in the field of specialized1 communication studies (Schubert 2007; Holste 2024; Schenda 2024), is used to illustrate the relevance of product investigation for the post-editing of information products in mono- and multilingual technical documentation. First, the architecture of hybrid systems – a combination of rule-based and AI-based systems – is briefly outlined (Krüger 2023) and current trends towards hybrid systems in the mono- and multilingual technical documentation process are pointed out. In the following, an example illustrates how product investigation may enhance post-editing, thus indicating that translators actually handling the product can access knowledge which remains inaccessible to AI/machine translators. To conclude, the article outlines possibilities for empirical research into product investigating as part of the post-editing process. The article is intended as a prelude to more in-depth empirical research (Heidrich et al. i. V.), such as that envisaged in the planned ‘UX4tech-kom’ research lab at TH Köln – University of Applied Sciences.

Abstract

Produkterkundungen, also das Ausprobieren eines technischen Produkts, sind eine notwendige Tätigkeit, um KI-basierte Translate von Informationsprodukten wie Bedienungsanleitungen produktsicher zu post-editieren. Dabei kann Produkterkundung als Form des Embodiments (Zlatev 2013) eingeordnet werden. Dieser Artikel geht in diesem Zusammenhang der Forschungsfrage nach, inwieweit Fehler von KI-generierten Fachtranslaten des Bereichs Technik durch Produkterkundungen sichtbar werden und Produkterkundungen dadurch Post-Editing unterstützen können. Ausgehend von der Auseinandersetzung mit drei fachkommunikationswissenschaftlichen Modellen (Schubert 2007; Holste 2024; Schenda 2024) wird an einem Beispiel besagte Relevanz der Produkterkundung für das Post-Editieren von Informationsprodukten in der ein- und in der mehrsprachigen Technikdokumentation veranschaulicht. Dazu wird die Architektur hybrider Systeme – kombiniert aus regelbasierten und KI-basierten Systemen – kurz grundlegend dargelegt (Krüger 2023) und es werden aktuelle Trends zu hybriden Systemen in der Branche der ein- und mehrsprachigen Technikdokumentation grob skizziert. Ein Beispiel veranschaulicht das Zusammenspiel von Produkterkundung und Post-Editing. In Fazit und Ausblick reißt der Artikel Möglichkeiten der empirischen Erforschung von Produkterkundung als Teil des Post-Editing-Prozesses an. Der Artikel versteht sich als Auftakt für vertiefende empirische Forschung (Heidrich et al. i.V.; u. a.), wie sie beispielsweise im geplanten Forschungslab „UX4tech-kom“ an der TH Köln angedacht ist.

1 Einleitung

Redakteure/-innen[2] der ein- und mehrsprachigen Technikdokumentation nutzen seit jeher sprachtechnologische Unterstützung, die von einer relativ großen Branche an Softwareherstellern lanciert und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Bei diesen Systemen handelte es sich zum größten Teil um regelbasierte maschinelle Übersetzung (RBMÜ) oder Redaktionssysteme, bei denen Softwareentwickler/-innen manuell festlegten, wie ausgangs- und zielsprachliche Elemente wie Wörter, Teilsätze oder Textbausteine zueinander in Relation gesetzt und immer auf dieselbe Weise maschinell verarbeitet werden. Spätestens mit dem Release von DeepL als Neuronaler Maschineller Übersetzung (NMÜ) im Jahr 2017 befindet sich sowohl die Branche dieser Softwarehersteller als auch der Markt der Fachtranslation Technik im Umbruch. Das Erscheinen des Large Language Models (LLM) ChatGPT im Jahr 2022 hat diesen Trend fortgesetzt, da bekanntermaßen auch LLMs für die Maschinelle Übersetzung genutzt werden können. Entsprechend reagieren Softwarehersteller auf den Bedarf von Fachübersetzenden, NMÜ und LLM in die bestehenden, regelbasierten Systeme der Technikdokumentation zu integrieren, wodurch hybride Systeme entstehen – also ein Zusammenspiel aus RBMÜ und LLM oder aus RBMÜ und NMT (s. Kapitel 3.1).

Gegenüber anderen Fachtranslationen wie denen der Literatur, des Rechts usw. besteht für die Arbeit in der ein- und mehrsprachigen Technikdokumentation eine Besonderheit: die Erkundung des technischen Produkts, zu dem Technische Redakteure/-innen ein Informationsprodukt erstellen und übersetzen (Schubert 2007:258), wie beispielsweise eine schriftsprachliche Bedienungsanleitung, ein Video-Tutorial bzw. Videomanual usw. Denn Informationsprodukte der Technischen Dokumentation sind durch die Perspektive der Produkt- oder der Nutzerorientierung geprägt (Rothkegel 2010:13–14). Insbesondere die Themen- und Funktionsstruktur der Textsorte Bedienungsanleitung, die für Technikdokumentation als prototypisch gilt, ist durch den produktbegleitenden Bedienprozess geprägt (ebd.:209). Die Notwendigkeit einer Produkterkundung besteht nicht nur aufgrund der Anwenderfreundlichkeit von Informationsprodukten, sondern auch aufgrund rechtlicher Vorgaben für Informationsprodukte, um Produktsicherheit zu erreichen. Dadurch sollen Nutzende die technischen Produkte weitgehend produktsicher verwenden können und für die Hersteller Rechtssicherheit gegenüber den Kunden und dem Gesetzgeber geschaffen werden. Die Produkterkundung ist innerhalb der Arbeitsprozesskette (Suchowolec 2024:45f.; Schubert 2007:133f.) für das Post-Editing des Translats notwendig, das mittels hybrider Systeme erstellt wird. Technische Redakteure/-innen sind also darauf angewiesen, sich ab und an den Blaumann überzustreifen und selbst Hand anzulegen, also körperlich mit dem technischen Produkt zu interagieren. Aus der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive lässt sich diese körperliche Produkterkundung durch Konzepte des Embodiments (Zlatev 2013) erfassen. Somit ist Embodiment die Voraussetzung zur gewinnbringenden Nutzung hybrider Softwaresysteme in der ein- und mehrsprachigen Technikdokumentation.

Das Objekt ein- und mehrsprachige Technikdokumentation wird vor allem von der Fachkommunikationswissenschaft erfasst, die Fachsprachenforschung und Translationswissenschaft als Interdisziplin integriert (insbesondere Schubert 2007:345–349; auch Schubert 2024:30–32; Holste i. V.; Heidrich/Schubert 2019:62–62; Heidrich 2017) und primär sprachliche Elemente der Informationsprodukte und kognitive Prozesse in Fachkommunikation fokussiert. Die Integration von Mensch-Maschine-Interaktion in fachkommunikative Prozesse, wie obige Beispiele diese beschreiben, wurde bereits konzeptionell erfasst: im „Modell Automatisierter Wissenskommunikation“ (Holste 2024), im „Kölner Modell des situierten Fachübersetzers“ (z. B. Krüger 2015 a:293), im „Extended Model of Knowledge Communication“ (Risku et al. 2011) usw. Es finden sich auch Vorläufer, die die Beforschung kommunikativer Prozesse mittels Körper postulieren (Kalverkämper 2000; 2003). Die Beforschung von Embodiment in Fachkommunikation bzw. Fachtranslation, insbesondere unter Berücksichtigung unterstützender und begleitender MenschMaschine-Interaktion, stellt aber noch ein wesentliches Desideratum in der Fachkommunikationswissenschaft dar.

Das Vorgehen, Fachkommunikation vor dem Hintergrund einer Auseinandersetzung mit anderen Konzepten ausschließlich zu modellieren, wird zum einen immer wieder kritisiert; beispielsweise werden entsprechende Publikationen als positioning paper eingeordnet. Dies ist möglicherweise einer breiteren Öffnung des deutschsprachigen Diskurses zum englischsprachigen Diskurs[3] (Specialized Translation Studies/Specialized Communication Studies, LSP) geschuldet, da Letzterer tendenziell stärker empirisch ausgerichtet ist als der deutschsprachige Diskurs der Fachkommunikationswissenschaft. Zum anderen werden insbesondere geisteswissenschaftliche Disziplinen immer mehr dazu verpflichtet, unmittelbar verwertbare Ergebnisse für die Gesellschaft bzw. die Wirtschaft zu liefern (Nielsen et al. 2011:437). Weniger kritisch formuliert, trägt der Gedanke der transformativen Wissenschaft (Vogt 2024:819) dieser utilitaristischen Forderung Rechnung. Sich dieser Kritik bzw. diesem Trend zu entziehen, würde fachkommunikationswissenschaftliche Forschung zu einer Elfenbeinturm-Disziplin verkommen lassen, die sie nie war. Schließlich steht die Fachkommunikationswissenschaft in der anwendungsorientierten Tradition Wüsters (1931/1970), Terminologiearbeit zu beforschen und zu gestalten. Die Fachkommunikationswissenschaft nutzte dabei immer auch innovative Methoden wie beispielsweise Hoffmanns statistische Auswertung von Fachkorpora (1966/unveröff.), um den internationalen Austausch durch Häufigkeitsfachwörterbücher in den Disziplinen des Veterinärwesens (1978), des Bauwesens (1976) usw. zu ermöglichen (Holste 2024:145–146). Während Texte und (maschinengestützte) Textproduktionsprozesse durch Textanalysen, statistische Auswertung von Korpora, Beobachtungen, Interviews, Screen Recordings, Eye Tracking etc. bereits sehr gut erforscht sind, gilt dies nicht für die Erforschung von Embodiment als Teil fachkommunikativer Prozesse – insbesondere der oben beschriebenen Produkterkundung zur Erstellung eines Informationsprodukts.

Entsprechend geht der vorliegende Artikel der Forschungsfrage nach, inwieweit Fehler von KI-generierten Fachtranslaten des Bereichs Technik durch Produkterkundungen sichtbar werden und Produkterkundungen dadurch Post-Editing unterstützen können. Als Beispiel wird der Ausschnitt aus einem Informationsprodukt zu einem Bedien-/Wartungsvorgang zum Vorgang „Laufrad zentrieren“ gewählt, dessen Übersetzung (EN-DE) mithilfe verschiedener hybrider Softwaresysteme – einmal mittels NMÜ, einmal mittels LLM – veranschaulicht wird. An diesem Beispiel wird die Notwendigkeit einer Produkterkundung für eine rechts- und produktsicheres Post-Editing zum Translat eines hybriden Übersetzungssystems veranschaulicht. Es handelt sich beim vorliegenden Artikel also noch nicht um eine umfassende empirische Studie.

Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden in Kapitel 2 sehr knapp fachkommunikative Modelle zu Embodiment in Form von Produkterkundung in der mehrsprachigen Technischen Dokumentation dargestellt. Deren Besprechung dient dazu, die Produkterkundung als Voraussetzung für das Post-Editing maschinell erstellter Translate konzeptionell zu verorten. Kapitel 3 stellt zum einen die grundsätzliche Architektur hybrider Systeme und Trends auf dem Translationsmarkt vor. Zum anderen exemplifiziert dieses Kapitel den Translationsprozess (EN-DE) zum Ausschnitt aus einem Informationsprodukt zum technischen Vorgang „Laufrad zentrieren“ einschließlich der rechtlichen Lokalisierung. Dabei wird die Relevanz der Produkterkundung für das Post-Editing maschineller Translate veranschaulicht, die durch verschiedene hybride Systeme erzeugt werden. Das Fazit und der Ausblick deuten Methoden an, um diese Produkterkundung als notwendigen Arbeitsschritt für das Post-Editing empirisch zu erfassen. Dies dient als Ausgangspunkt für das angedachte Forschungslab „UX4tech-kom“, dessen Aufbau ich mit Kollegen/-innen am Institut für Translation und mehrsprachige Kommunikation der TH Köln plane.

2 Fachkommunikative Modellierung von Embodiment zur Produkterkundung

Entsprechend dem aktuellen Paradigma situierter Kognition (Holste 2024:106f., 118 f.; Heine/Schubert 2013:112) finden sich mehrere Modelle, die Technische Dokumentation zu erfassen vermögen. Produkterkundung erfassen vor allem drei fachkommunikationswissenschaftliche Modelle: das Integrative Modell der Fachkommunikation (Schubert 2007) als Nebenaspekt, das Modell Automatisierter Wissenskommunikation (Holste 2024) durch die Berücksichtigung des Modellelements „Körper“ und das Modell Mikroprozesse der Bediensituation (Schenda 2024) als zentrales Anliegen der Modellbildung.

Für den vorliegenden Artikel greife ich auf die Begriffsbestimmung von Embodiment nach Zlatev (2013:535) zurück, da dieser Begriff die Differenzierung zwischen Embodiment als körpersprachliches Ausdrucksmittel und Embodiment im Sinne von Körpererfahrungen als Grundlage für Kommunikation ermöglicht (s. Tabelle 1):

Levels of communication, corresponding to the four levels of meaning of the Semiotic Hierarchy, and the levels of embodiment (eigene Darstellung in Anlehnung an Zlatev 2013:541).

| Level | Subject | Embodiment | Body-Visible/Haptic |

| 1 | Organism | Biological | Bodily reactions |

| 2 | Minimal self | Phenomenological | Intention-movements |

| 3 | Enculturated self | Significational | Gestures, pantomime |

| 4 | Linguistic self | Normative/Extended | Signed language |

Körper sind die Grundlage für den Ausdruck von Bedeutung (meaning) in Kommunikation, sodass Bedeutung durch den Körper verkörpert wird (embodiment of meaning) und zugleich konzeptuelles Wissen auf Verkörperung basiert (conceptual knowledge is embodied: Kommunikationslevel 1).[4] Haptische, propriozeptive (also eigene Körperreize wahrnehmende) und visuelle Körpererfahrungen (haptic, proprioceptive and visual experience of one’s own body) führen zur Ausbildung eines Selbstbildes (sense of self), werden als Grundlage für das Ausbilden von Bewusstsein (consciousness) angenommen (ebd.:537) und ermöglichen intentionales Handeln mittels des eigenen Körpers (Kommunikationslevel 2).[5] Durch soziale Interaktion, also durch Interaktion eines Individuums mit einer kulturell vermittelten (cultural mediated) Lebenswelt, entsteht ein enkulturalisiertes Individuum (enculturated subject), das mittels Zeichen kommuniziert, so auch mit dem Körper durch Gesten usw. (ebd.:537f.: Kommunikationslevel 3).[6] Auf der höchsten Stufe kommunizieren Individuen konventionell mittels Sprache (ebd.:538: Kommunikationslevel 4), was hier nicht genauer ausgeführt werden soll.[7] Denn Voraussetzung, um Produkterkundung modellieren zu können, sind die Kommunikationslevel 1 und 2. Diese Unterscheidung dient entsprechend als Voraussetzung für die folgenden drei Modellbesprechungen.

2.1 Die ergänzende Kommunikationshandlung im Integrativen Modell der Fachkommunikation

Das Integrative Modell der Fachkommunikation (Schubert 2007:243–326) baut auf einer Diskussion der Fachdiskurse von Fachsprachenforschung und Translationswissenschaft auf und geht aus deren Zusammenführung in Form der interdisziplinären Fachkommunikationswissenschaft hervor (ebd.:345–249): Im Wesentlichen zeichnet es sich durch die drei Akteure Auftraggeber – Produzent – Rezipient aus, deren entscheidungsbasiertes fachkommunikatives Handeln durch die Vorkommunikationshandlung und die anschließende Fachkommunikationshandlung geprägt sind (s. Abbildung 1).

Die Fachkommunikationshandlung mit Vorkommunikationshandlung sowie ergänzender und paralleler Kommunikationshandlung (Schubert 2007:258).

Zwischen diesen Akteuren finden Lenkungsprozesse statt, sozusagen Einflussnahmen und Prägungen, die der kommunikativen Optimierung von Kommunikationsprodukten und -prozessen dienen. Diese Lenkungsprozesse wirken sich auf die Akteure und deren kognitiven Zustände aus – bei der Herausbildung von Konventionen auch auf einer mikro- und einer makrokulturellen Ebene (ebd.:324). An dieser Stelle verliere ich mich nicht darin, die Komplexität des Modells in seiner Gänze darzulegen, sondern fokussiere den Modellaspekt,[8] der für das Forschungsanliegen dieses Artikels relevant ist – die ergänzende Kommunikationshandlung (s. Abbildung 1):

Unter der ergänzenden Kommunikationshandlung verstehe ich alle Dokumente, E-Mails, mündlichen Auskünfte und so weiter, die technische Redakteure sich im Rahmen der Informationsrecherche verschaffen. Dies ist ein notwendiger Arbeitsschritt im Prozess der technischen Redaktion. Ich subsumiere hier der Einfachheit halber auch Information, die der Produzent selbst erzeugt, also nicht durch Kommunikation gewinnt, sondern durch nichtsemiotische Interaktion (Roelcke 1994: 9) oder durch eigene Erfahrung. Bei eigener Erfahrung ist insbesondere an Aufträge in der technischen Redaktion zu denken, bei denen die Produzenten angewiesen werden, ein Gerät, ein Softwaresystem oder ein anderes Produkt selbst in Augenschein zu nehmen undanhand einer Praxiserkundung beispielsweise eine Betriebsanleitung zu schreiben. ... Ergänzende Kommunikationshandlungen sind nicht auf die Textproduktion der technischen Redaktion beschränkt. Sie kommen zwar nicht zwingend, wohl aber sehr häufig auch beim Fachübersetzen vor. (Schubert 2007:258; Kursive im Original; Fettdruck AH)

Nichtsemiotische Interaktion ist als Interaktion zu verstehen, die nicht auf Zeichen basiert. Für den herangezogenen Begriff der Interaktion betont Schubert (2007:211), dass er sich insoweit vom Kommunikationsbegriff im Wesentlichen dadurch unterscheide, jeglicher Intentionalität zu entbehren. Obige Definition von ergänzender Kommunikationshandlung thematisiert noch nicht explizit Körperlichkeit. So kann das Gewinnen von Erfahrung zum technischen Produkt wie auch das In-Augenschein-Nehmen eigene körperliche Interaktion mit dem technischen Produkt ausschließen. Allerdings verstehe ich die zusätzliche Nennung von Praxiserfahrung als Implikatur, dass der Technische Redakteur mit dem technischen Produkt körperlich interagiert. Hervorzuheben ist an der Definition zudem, dass die ergänzende Kommunikationshandlung auch Teil von Translationsprozessen ist. Im Folgenden erläutere ich, wie das Modell Automatisierter Wissenskommunikation an das integrative Modell der Fachkommunikation anschließt und den Aspekt der körperlichen Interaktion mit dem technischen Produkt anlegt.

2.2 Nonverbale Interaktion zwischen Körper und Gerät im Modell Automatisierter Wissenskommunikation

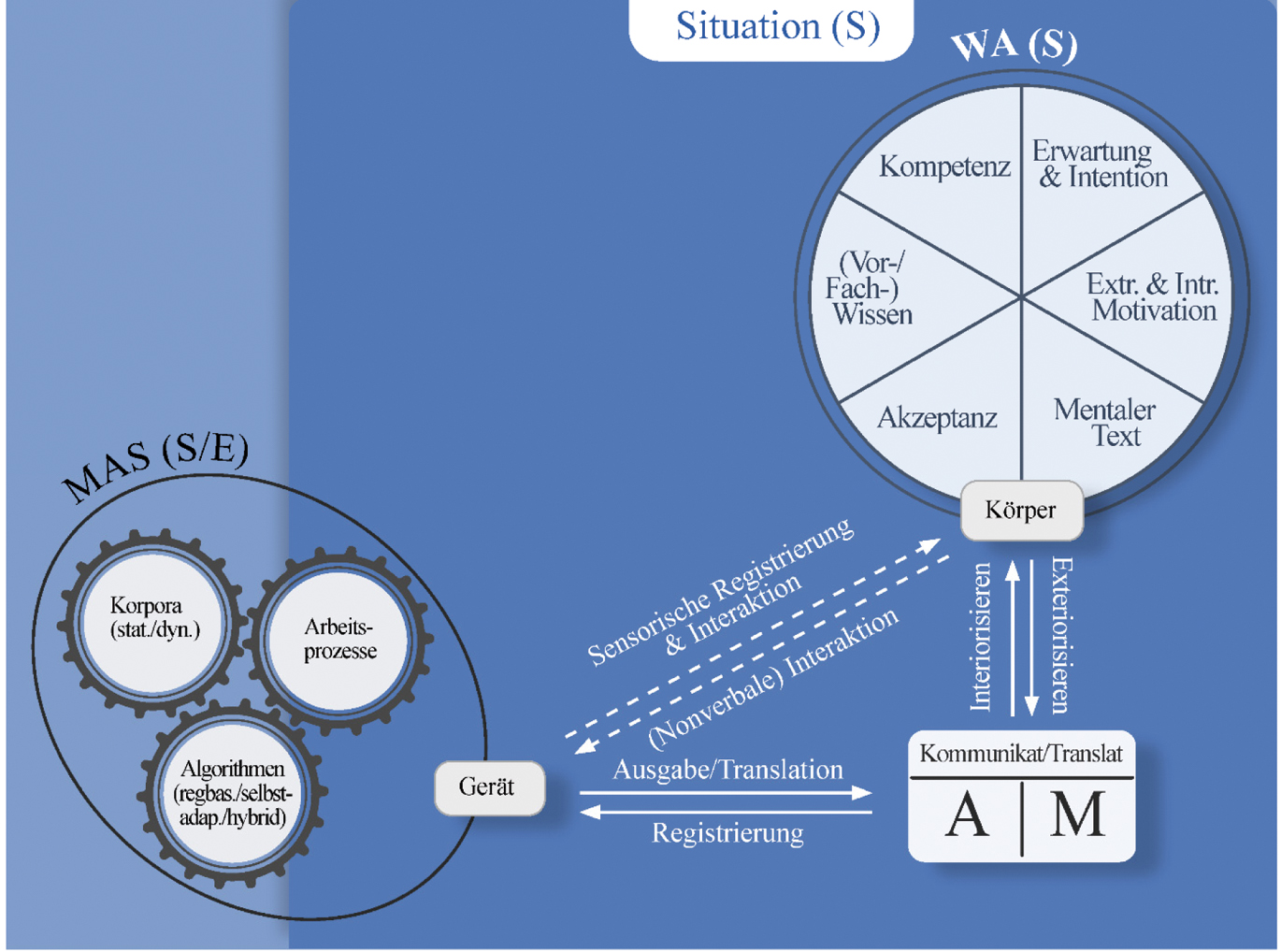

Das Modell Automatisierter Wissenskommunikation geht aus der Diskussion von fachkommunikationswissenschaftlichen Modellen und von Modellen der Kybernetik sowie der Techniksoziologie hervor (Holste 2024:122). Das Modell Automatisierter Wissenskommunikation orientiert sich an mehreren Stellen am Integrativen Modell der Fachkommunikation. Auch an dieser Stelle soll nur ein Aspekt aus dem Modell behandelt werden, der für das Forschungsanliegen dieses Artikels relevant ist.[9] Im Zentrum der Modellbildung steht das sogenannte Interaktionsdreieck, in dem ein Wissensakteur mittels eines Kommunikats oder Translats mit einer Maschine innerhalb einer Situation interagiert (ebd.:255–276; s. Abbildung 2):

Bei Wissensakteuren handelt es sich ausschließlich um Menschen, die intentional handeln und über Fachwissen verfügen, das sie mittels Interaktion bzw. vermittelter Kommunikation[10] konstruieren. Der situierte Wissensakteur konstruiert Fachwissen innerhalb einer Situation.

Die Maschine kann bezüglich Algorithmus und Korpus verschiedene Ausprägungen annehmen, beispielsweise ein regelbasiertes System, ein LLM, eine NMÜ sein (ebd.:72–93). Die Maschine ist also vor allem als Softwaresystem aufzufassen (ebd.:45), kann aber auch eine Software in Verbindung mit einem Gerät wie ein Roboter, ein Fahrzeug, eine Fertigungsstraße etc. (ebd.:58–60, 65–67) sein. Das Gerät stellt in diesem Fall das Unterelement der Maschine dar, das innerhalb der Situation haptisch interagiert (ebd.:45).

Das Kommunikat/Translat wird durch verschiedene Ausdrucksmittel (A) wie Schrift, Gesprochenes, Ton, Bilder usw. innerhalb eines technischen Mediums (M) wie Papier, Dateien, Datenbanken o. Ä. realisiert. Das Kommunikat kann auch ein Display, eine Tonausgabe einer Maschine o. Ä. sein. In diesem Fall sind das Gerät als Unterelement der Maschine und das Kommunikat zwar nicht räumlich, aber analytisch zu trennen.

Im Zentrum des Modells steht der Prozess, wie der situierte Wissensakteur im Zusammenspiel interner Instanzen (s. Abbildung 2), dem interiorisierten Kommunikat und weiteren Sinneseindrücken in der Situation (nonverbale Interaktion mit dem Gerät, lokale Umgebung) über einen mentalen Text situiert-emotives Fachwissen (ebd:261–262) konstruiert.[11]

‚Interaktionsdreieck‘ mit Modellelementen und deren Relationierungen (Holste 2024:271).

Für den Forschungsfokus des Artikels ist insbesondere relevant, dass

[...] der ‚Situierte Wissensakteur – WA (S)‘ sowohl ‚Kompetenz‘ als auch ‚(Fach-/Vor-)Wissen‘ in einer Situation also indirekt konstruieren [kann], indem er durch das Unterelement ‚Körper‘ Erfahrungen sammelt. Diese Körpererfahrungen können sich entweder aus dem Modellprozess ‚Nonverbale Interaktion‘ mit dem Modellelement ‚Maschine – MAS (S/E)‘, Unterelement ‚Gerät‘ (s. Abbildung 4–5) ergeben oder aus Umweltreizen, die weder vom ‚Kommunikat/Translat‘ noch von der ‚Maschine – MAS (S/E)‘ ausgehen. (Holste 2024:263)

Die nonverbale Interaktion ist dabei an die nichtsemiotische Interaktion des Integrativen Modells der Fachkommunikation angelehnt, wobei semiotische Interaktion im Modell Automatisierter Wissenskommunikation ausschließlich über das Kommunikat/Translat erfolgt. Eine Limitation des Modells besteht darin, dass es ausschließlich Interaktion erfasst, die von Sprachrealisaten dominiert oder zumindest begleitet wird, sodass ausschließlich nonverbale Interaktion als Gegenstand des Modells ausgeklammert wird (ebd.:337). Die Interaktion kann beispielsweise die Bewegung eines Maschinenteils am Gerät darstellen, die der situierte Wissensakteur wahrnimmt oder auch vornimmt. Festzuhalten bleibt auch, dass die Interaktion zwischen Gerät und Körper reziprok angelegt ist, da die Maschine Körperbewegungen oder Proxemik vom Körper des situierten Wissensakteurs mittels Sensoren registrieren kann. Das parallele Interiorisieren des von der Maschine erzeugten Kommunikats/Translats und ein anschließendes Exteriorisieren eines Kommunikats/Translats durch den situierten Wissensakteur erfasst auch Prozesse des Post-Editings der ein- und mehrsprachigen Technikdokumentation.

Mit diesen Modellelementen und -prozessen bietet das Modell Automatisierter Wissenskommunikation die Grundlage, um die Produkterkundung als Form des Embodiments für Post-Editing-Prozesse zu modellieren. Allerdings ist dieses Modell global angelegt und wird durch das feiner granulare Modell Mikroprozesse der Bediensituation für Produkterkundungen präzisiert und modifiziert. Zudem kann die Maschine im Modell Automatisierter Wissenskommunikation sowohl eine Sprachtechnologie sein, die Technische Redakteure/-innen zur Erstellung eines Informationsprodukts nutzen, als auch Teil eines technischen Produkts, das Gegenstand dieses Informationsprodukts ist. Das Modell Mikroprozesse der Bediensituation grenzt das Element Maschine ein.

2.3 Nutzerkopplung im Modell Mikroprozesse der Bediensituation

Das Modell Mikroprozesse der Bediensituation basiert auf einer Besprechung ausgewählter fachkommunikationswissenschaftlicher und techniksoziologischer Modelle, baut im Wesentlichen auf dem Modell Automatisierter Wissenskommunikation auf und modifiziert Elemente daraus (Schenda 2024:200). Dabei weist das Modell Mikroprozesse der Bediensituation eine höhere Granularität auf, um empirische Situationen zu erfassen (ebd.:226). Zu guter Letzt beschränke ich mich auch bei der Beschreibung dieses Modells auf die Kerngedanken,[12] um das für den Forschungsfokus dieses Artikels Relevante nachvollziehbar zu machen (s. Abbildung 3; ebd.:200–217): Im Interaktionsdreieck (ID) interagieren innerhalb einer Situation ein Produktbenutzer (PB), ein technisches Produkt (P) und die Dokumentation (D) zum Produkt, also ein Informationsprodukt wie beispielsweise eine Bedienungsanleitung. Während die Maschine im Modell Automatisierter Wissenskommunikation sowohl Sprachtechnologie des Redaktionsprozesses als auch Teil des technischen Produkts sein kann, begrenzt das Modell Mikroprozesse der Bediensituation den Gegenstandsbereich ausschließlich auf das technische Produkt.

Gesamtdarstellung Modell Mikroprozesse der Bediensituation (Schenda 2024:215).

Um ein Informationsprodukt wie eine Bedienungsanleitung zu erstellen, begeben sich Technische Redakteure/-innen in die Rolle der Nutzenden und erkunden das technische Produkt – hier bezieht sich Schenda (2024:140) auch auf die ergänzende Kommunikationshandlung Schuberts. Dabei können drei Formen der Nutzerkopplung zwischen Produktbenutzer und technischem Produkt auftreten: die körpernahe Kopplung (z. B. Nutzung eines Bohrhammers, einer elektrischen Zahnbürste etc.), die getrennte Kopplung (z. B. Nutzung einer Waschmaschine, eines Herds etc.) und die umgebende Kopplung (z. B. Nutzung eines Fahrzeugs, einer Sonnenbank etc.). Dabei können die Vorgänge der Nutzung unterschiedlich stabil sein. Wie das Beispiel Fahrzeug zeigt, kann das technische Produkt selbst auch Sprachtechnologie nutzen, um mit den Nutzenden zu interagieren.

Tritt eine Störung bei der Nutzung auf, haben die Nutzer drei Möglichkeiten, Prozesswissen für die Fehlerbehebung zu erlangen: eigenes Erkunden des technischen Produkts, Informationsentnahme aus dem Dokument, beispielsweise der Bedienungsanleitung, und Informationserhalt durch Dritte. Die drei Formen der Nutzerkopplung und die drei Formen der Störung exemplifiziert Schenda (2024:217–224) anhand einer Störung, die bei drei Haushaltsgeräten auftritt (Stabmixer, Kaffeevollautomat und Audiosystem).

Das Modell Mikroprozesse der Bediensituation behandelt zwar weder Translationsprozesse im Speziellen noch die Texterstellung im Allgemeinen. Aber das Modell differenziert die körperbasierte Erkundung eines technischen Produkts als Teil von Technikdokumentation erheblich aus.

Die Darstellung der drei Modelle hat gezeigt, dass diese entsprechend ihrem Publikationszeitpunkt Bezug aufeinander nehmen und Einzelaspekte ausdifferenzieren. Festzuhalten bleibt, dass die Produkterkundung als Embodiment im Sinne von intentionaler Handlung mittels des eigenen Körpers aufgefasst werden kann (s. Tabelle 1, Kommunikationslevel 2). Des Weiteren kann Produkterkundung durch die verschiedenen Formen der Nutzerkopplung und die verschiedenen Möglichkeiten der Fehlerbehebung ausdifferenziert werden. Differenziert werden darüber hinaus eine Sprachtechnologie als Teil des Redaktionsprozesses – beispielsweise ein LLM, eine NMÜ, ein hybrides System – einerseits und das technische Produkt in der Bediensituation andererseits, das durchaus auch sprachverarbeitende Technologie enthalten kann (z. B. die Sprachsteuerung innerhalb eines Fahrzeugs). Zudem findet diese Produkterkundung als Form reziproker Interaktion zwischen dem Körper des Nutzers und dem Gerät als sensorische Registrierung und nonverbale Interaktion statt. Die Produkterkundung erfolgt vorgelagert oder parallel zum Textproduktionsprozess, der auch ein Post-Editing eines maschinell erzeugten Translats darstellen kann. Im Folgenden veranschaulichen zwei Beispiele die Produkterkundung als Voraussetzung für das Post-Editing beim Übersetzen eines Informationsprodukts zum technischen Vorgang „Laufrad zentrieren“.

3 Produkterkundung für Post-Editing in der Technikdokumentation: ein Beispiel

Auf der Jahrestagung des Berufsverbandes „tekom – Gesellschaft für Technikkommunikation“ Anfang November 2024 stellten die Unternehmen und Experten/-innen der Branche Markttrends vor, die für Redaktionsprozesse der ein- und mehrsprachigen Technikdokumentation relevant sind/vereinzelt auch nicht relevant sind. Bei der Tagung in Stuttgart waren kaum Vorträge zu hören, die sich nicht mit dem Thema KI für das Generieren, Verarbeiten, Verwalten, Storen etc. von Content in der einsprachigen wie auch der mehrsprachigen Technikkommunikation beschäftigten. Dies galt auch für die Softwareprodukte auf der tagungsbegleitenden Messe, auf der Hersteller ihre Produkte anpriesen. Gerade die Branche renommierter Sprachtechnologie reagiert auf die technologischen Entwicklungen seit dem Release von ChatGPT im Dezember 2022, obwohl gerade die Hersteller von Übersetzungstechnologien bereits seit dem Release der NMÜ DeepL im Jahr 2016 vor der Herausforderung standen, auf die Bereitstellung frei zugänglicher KI-Systeme zu reagieren. So finden sich aktuell in herkömmlichen Computer-Aided Translation-Tools (CAT-Tools) wie „Trados Studio“ oder „Phrase“, in mehrsprachigen Redaktionssystemen wie „Oxygen AI Positron“ (oxygenxml 2025a), Quanos‘ „ST4 AI Translator“, in Terminologie-Management-Systemen wie Kaleidoscopes „Kalcium“ usw. Schnittstellen zu den aktuell marktdominierenden LLMs und NMÜs wie ChatGPT und DeepL. Inwieweit dieser Trend zu brauchbaren Hilfen für die Arbeit in der ein- und mehrsprachigen Technikdokumentation führt, lässt sich kaum global beantworten. Das folgende Beispiel soll das Feld aber ansatzweise explorieren und wird veranschaulichen, dass Produkterkundung einen wesentlichen Schritt für das Post-Editing von Techniktranslaten hybrider Systeme darstellt.

3.1 Aufbau hybrider Systeme und aktuelle Trends

Aktuell werben Softwarehersteller in der Techniktranslationsbranche mit ihren hybriden Produkten. Beispielsweise wirbt (Quanos 2025) mit einem Effizienzversprechen: „Mit Hilfe des bekannten KI-Übersetzungsdiensts DeepL bietet AITranslator eine automatische Vorübersetzung Ihrer Inhalte, die Effizienz steigert und Zeit spart.“ Ähnlich wirbt Phrase (2025) für die Integration von KI-Schnittstellen in sein bereits lange existierendes CAT-Tool mit Kostensenkung und Qualitätssteigerung: „Language AI revolutionizes machine translation, automatically selecting the best translation engine for each scenario to provide unmatched quality and reduced translation costs.“ Auch Kaleidoscope (2025) hebt die positiven Aspekte hervor, mit einer KI-Schnittstelle sein lange auf dem Markt genutztes Terminologie-Tool „Kalcium“ aufzuhübschen:

Deshalb haben wir KI bereits an unsere Plattform Kalcium angebunden. So können Sie durch Prompts bestimmte Metadaten generieren, etwa Definitionen aber auch Zusatzinformationen wie Part of Speech, Fachgebiet, Grammatikinformationen usw. Darüber hinaus ist KI im Bereich Terminologieprüfung extrem mächtig und ermöglicht es, Texte mit korrekter Terminologie und grammatikalisch fehlerlos umzuschreiben.

Qualitätssteigerung, Effizienz, Kosten- und Zeitersparnis sowie extreme Mächtigkeit des Tools. Die O-Töne sind sicherlich der Textsorte Werbetext geschuldet. Gespräche mit Produktmanagern und Diskussionen zu tekom-Tagungsvorträgen zeigen aber eine Verunsicherung in der Branche, wie KI-Tools derart genutzt werden können, dass sie tatsächlich zu kommunikativer Optimierung (Schubert 2009) bzw. kommunikativer Effizienz (Holste 2025) führen können, anstatt nur ein Spielzeug zu sein, das dem allgemeinen Zeitgeist geschuldet – und in dieser Form – möglicherweise in einigen Jahren vergessen ist.

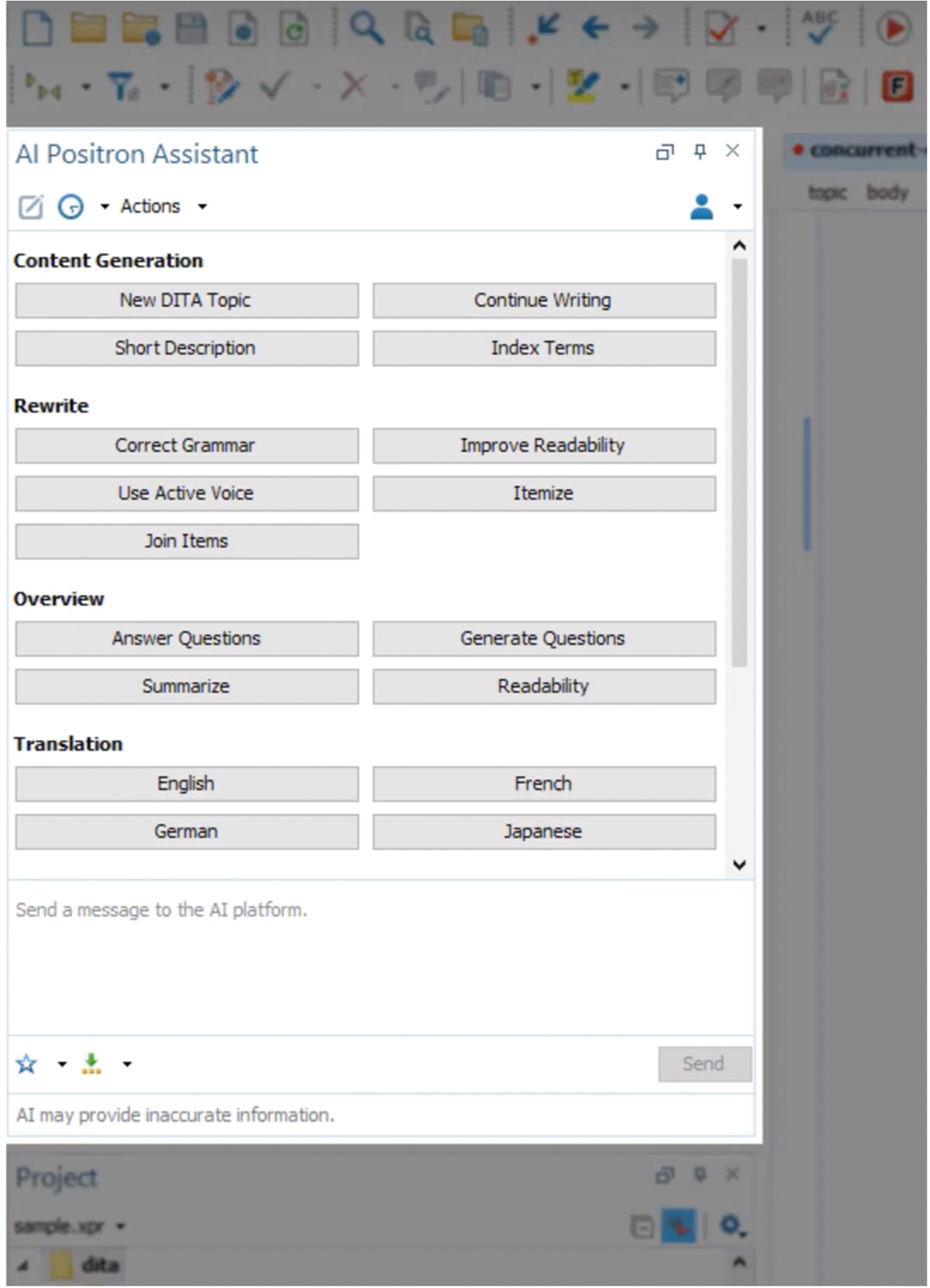

Der Trend von integrierter KI lässt sich an der Oberfläche von Oxygens „AI Positron Assistant“ zeigen (s. Abbildung 4):

Ausschnitt Werbevideo „AI Positron Assistant“ (oxygenxml 2025 b:0:58 Min.).

Die Bildschirmoberfläche,[13] das Frontend, zeigt den „AI Positron Assistant“, der in ein bestehendes Tool des Herstellers integriert ist. Tools wie der „Oxygen XML Editor“ sind vor allem im einsprachigen Bereich der Technikdokumentation verbreitet und werden für die Darstellung von Text im XML-Format und für die „modulare Erfassung von Informationen in ‘Topics’ und deren Wiederverwendung in Referenzstrukturen“ (Drewer/Ziegler 2014:383) entsprechend verwendet. D. h., Content wie Textbausteine und Bilder werden in diesem Content Management System (CMS) regelbasiert angelegt, verwaltet, ggf. überarbeitet und von dort aus in Informationsprodukte exportiert (Single-Source-Publishing). Die Modularisierung von Informationsprodukten erfolgt nach dem Standardisierungsformat DITA (Darwin Information Typing Architecture).

In dieses regelbasierte Tool, das seit vielen Jahren in der Branche genutzt wird, ist im Backend der Software eine API-Schnittstelle zu einem LLM eingerichtet. Dort werden Prompts, deren Formulierung durchaus umfangreich sein kann (s. Kapitel 3.2, Translationssituation 2), für häufig auftretende Arbeitsschritte in der Technikdokumentation hinterlegt, die im Frontend durch Buttons sichtbar werden (s. Abbildung 4) und durch das Klicken auf den jeweiligen Button eine Abfrage im verlinkten LLM ermöglichen. Die Qualität der Übersetzung, beispielsweise fürs Englische, entspricht der Übersetzungsqualität des verknüpften LLMs, da hier die Antwort auf den Prompt aus dem LLM übernommen wird. Der Vorteil des Assistenten liegt darin, Prompts nicht bei jeder wiederkehrenden Nutzung manuell eingeben zu müssen oder einen gespeicherten Prompt in die Oberfläche eines LLM eingeben und von der LLM-Oberfläche in den XML-Editor kopieren zu müssen. Der Nachteil besteht im fehlenden Nachprompten bzw. in der mangelnden Möglichkeit, den Prompt auch bei einem Standardarbeitsschritt zu modifizieren. Vergleichbar ist der noch in Entwicklung befindliche „ST4 AI Writer (Prototyp)“ angelegt, der als Standardprompts Zusammenfassungen, Erstellen von Warnhinweise, von Handlungsanweisungen, das Überführen von Tabellen in Listen, die Überführung des Genus Verbi (Passiv – Aktiv) eines Textes im Frontend bereithält (Oevermann/Göttel 2024:28).

Grundlage dieser Form von hybriden Systemen bleibt die Systemarchitektur des regelbasierten Systems, die je nach Aufgabe und Einsatzgebiet einem Modularisierungsansatz für die Informationsprodukte folgt (Drewer/Ziegler 2014:308–309). Möglich sind gerade für den Bereich der Techniktranslation Fine-Tuning-Ansätze (Krüger 2023: 294–297), bei denen regelbasierte Systeme nicht mehr die primäre Grundlage des Systems darstellen. Vielmehr verbessern (improve) Fachtextinformationen (specialized text data) den Output und Arbeitsprozesse eines LLM wie Übersetzungen, weitere Textproduktion usw., die auf grundlegenden Textdaten des LLM (general text data) basieren. Grundlegende Textdaten bieten dabei die Grundlage für maschinelles Lernen bezüglich Sprachstrukturen und Weltwissen (linguistic and world knowledge); Fachtextdaten (specialized text data) können mehrsprachige Fachtextkorpora (z. B. das Europarl-Korpus), wissenschaftliche Texte, Computercode usw. sein (ebd:296). Translate von oder mit hybriden Systemen benötigen insbesondere im Bereich der Fachtranslation Technik des Post-Editings durch Technische Redakteure/-innen.[14] Das folgende Beispiel veranschaulicht die Relevanz von Produkterkundung für das Post-Editing KI-generierter Fachtranslate.

3.2 Beispiel: Produkterkundung „Laufrad zentrieren“ für produktsicheres Post-Editing einer LLM-/NMÜ-übersetzten Bedienungsanleitung (EN-DE)

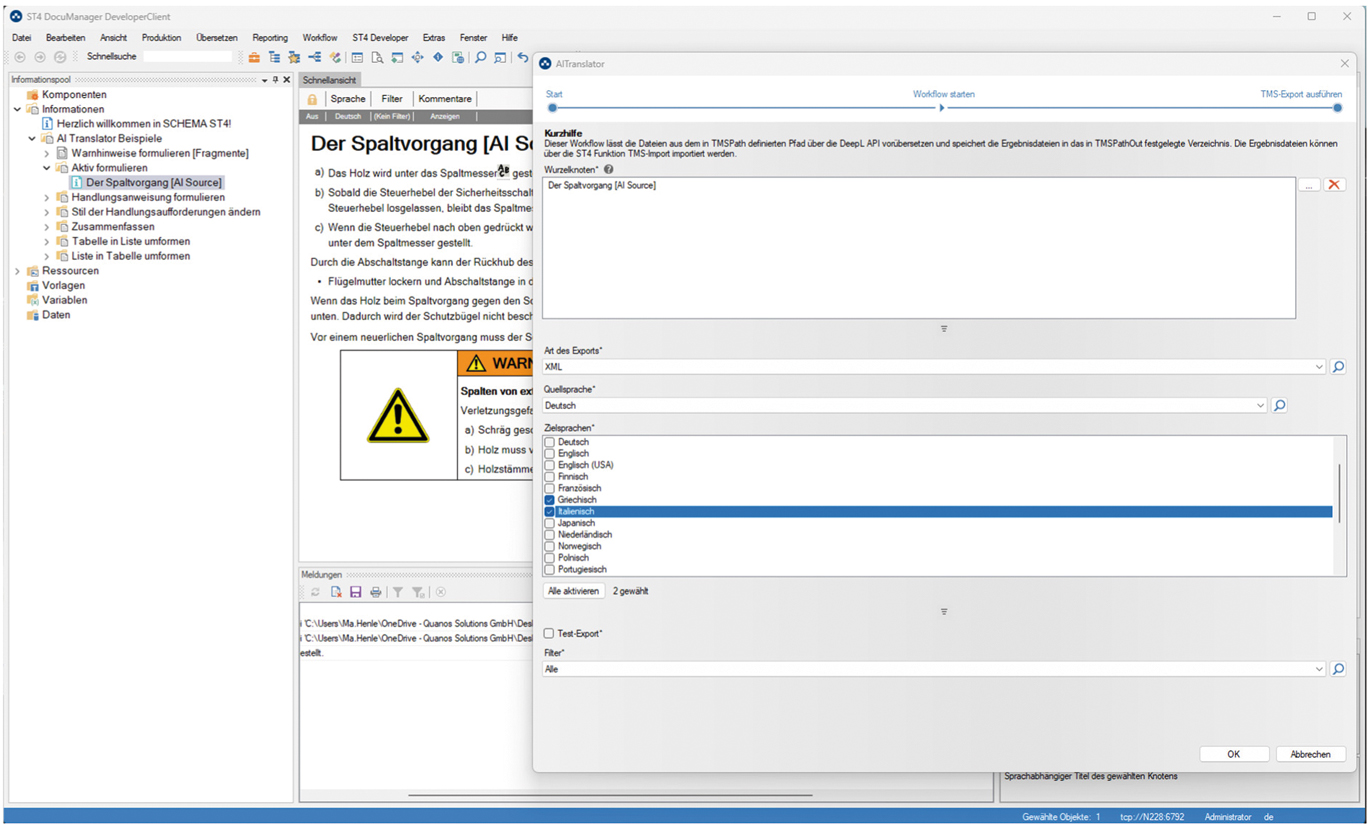

Im Beispiel ist ein Ausschnitt aus dem Informationsprodukt Bedienungsanleitung vom Englischen (AE) ins Deutsche zu übersetzen. Gegenstand des Informationsprodukts ist das technische Produkt Laufrad als Teil eines E-Bikes, an dem der Nutzervorgang „Laufrad zentrieren“ vollzogen werden soll.[15] Der vorliegende Artikel wählt einen einfachen technischen Vorgang, um nicht zu viel Aufwand für die Einführung in den Bedienvorgang betreiben zu müssen.[16] Natürlich beschäftigt sich die Technikdokumentation häufig mit komplexeren Bedienvorgängen, beispielsweise für Industrieprodukte. Als Maschine wird in Translationssituation 1 das Tool „ST4 AI Translator“ des Herstellers Quanos verwendet, das eine Schnittstelle zur NMÜ DeepL Pro (2025) nutzt und durch weitere regelbasierte Funktionen als hybrides System einzuordnen ist. In Translationssituation 2 wird die Arbeit mit dem noch in Entwicklung befindlichen Tool „ST4 AI Writer (Prototyp)“ imitiert. Dazu wird eine Variante des OpenAI-Modells GPT-4o genutzt, für das in besagter Software eine Schnittstelle existiert.[17]

Für Translationssituation 1 und 2 ist relevant, dass in der mehrsprachigen Technikdokumentation verschiedene Formen der Lokalisierung vorgenommen werden müssen (Hennig/Tjarks-Sobhani 2002): rechtliche, technische usw. Für eine rechtliche Lokalisierung des Informationsprodukts in Deutschland sind die rechtlichen Vorgaben zu beachten.[18] Dies gilt auch für die entgegengesetzte Übersetzungsrichtung.[19] D. h., das Informationsprodukt muss den rechtlichen Vorgaben[20] des Ziellandes entsprechen. Selbiges gilt für die Empfehlungen zur Zielsprache – in der Regel in Form des regelbasierten Schreibens (tekom 2013).[21] Des Weiteren ist auch eine technische Lokalisierung entsprechend den Technologiestandards im Zielland zu beachten, beispielsweise:

Gleichstrom oder Wechselstrom als Netzstrom (u. a. relevant für E-Bikes)

unterschiedliche Normung für Größenmaße von Schrauben/Schlüsselweiten (10er/10 mm, 8er/8 mm, ...; M1, M2, M3, ...; ohne unmittelbare Entsprechung; 0.74 in., 0.66 in., 0.39 in.) usw.

Einheiten von Temperatur (°Celsius, ° Fahrenheit)

weitere Einheiten entsprechend dem metrischen System usw.

Auch geografische Besonderheiten wie Staub in Wüstenregionen, Extremtemperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit können für eine geografische Lokalisierung eines Informationsprodukts relevant sein, um vor Schäden beim Betrieb des technischen Produkts zu warnen.

Um den Fall in obige Modelldiskussion (Kapitel 2) einzuordnen: Das technische Produkt umfasst selbst keine sprachverarbeitende Technologie, stellt ein körpernahes Produkt dar und soll für den Fall der Fehlerbehebung dienen, in dem Produktnutzende auf die Anleitung (das Dokument sensu Schenda) zugreifen. Technische Redakteur/-innen nutzen als Maschine für das Post-Editing ein hybrides System aus regelbasiertem und selbstadaptivem Algorithmus.

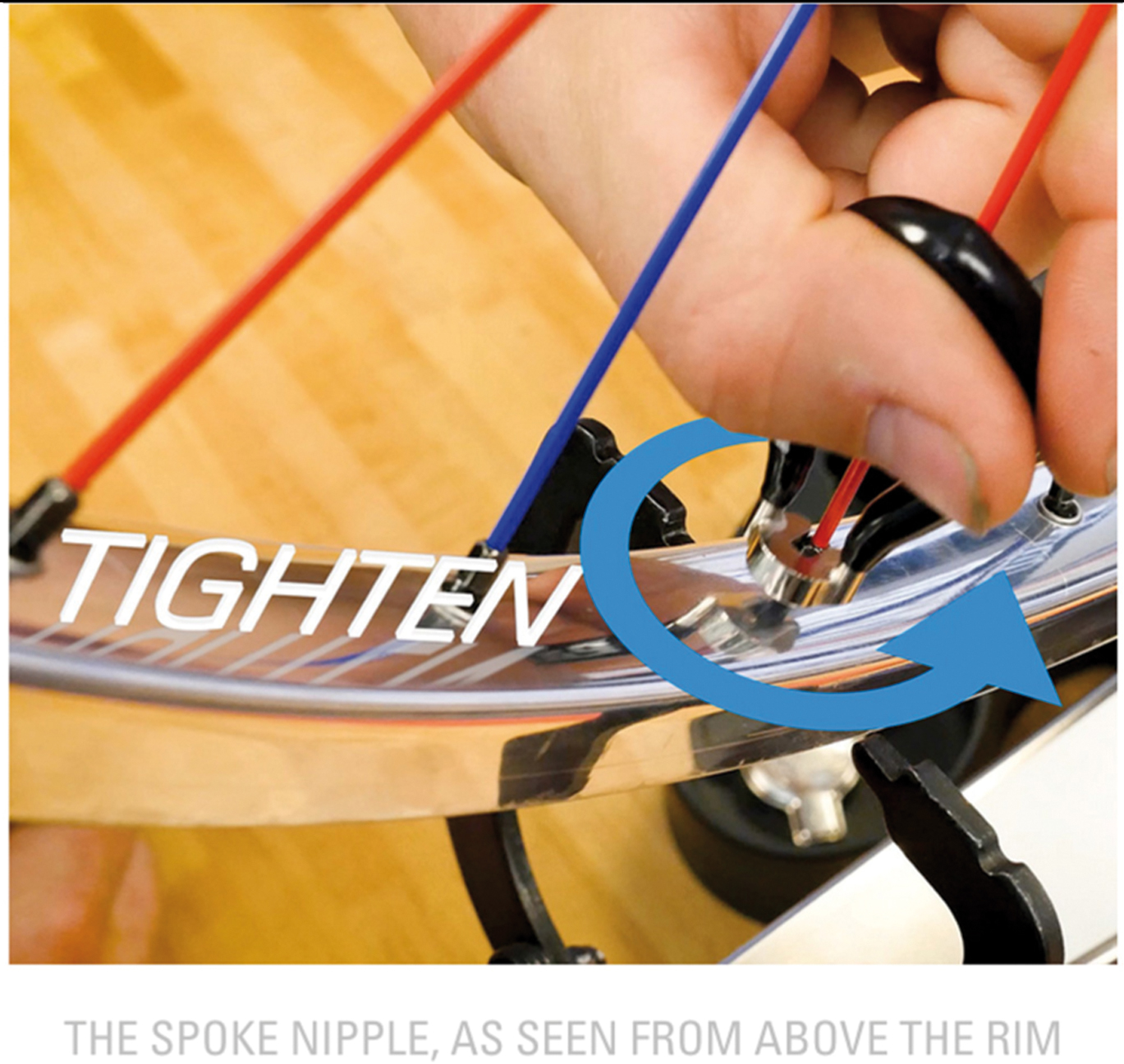

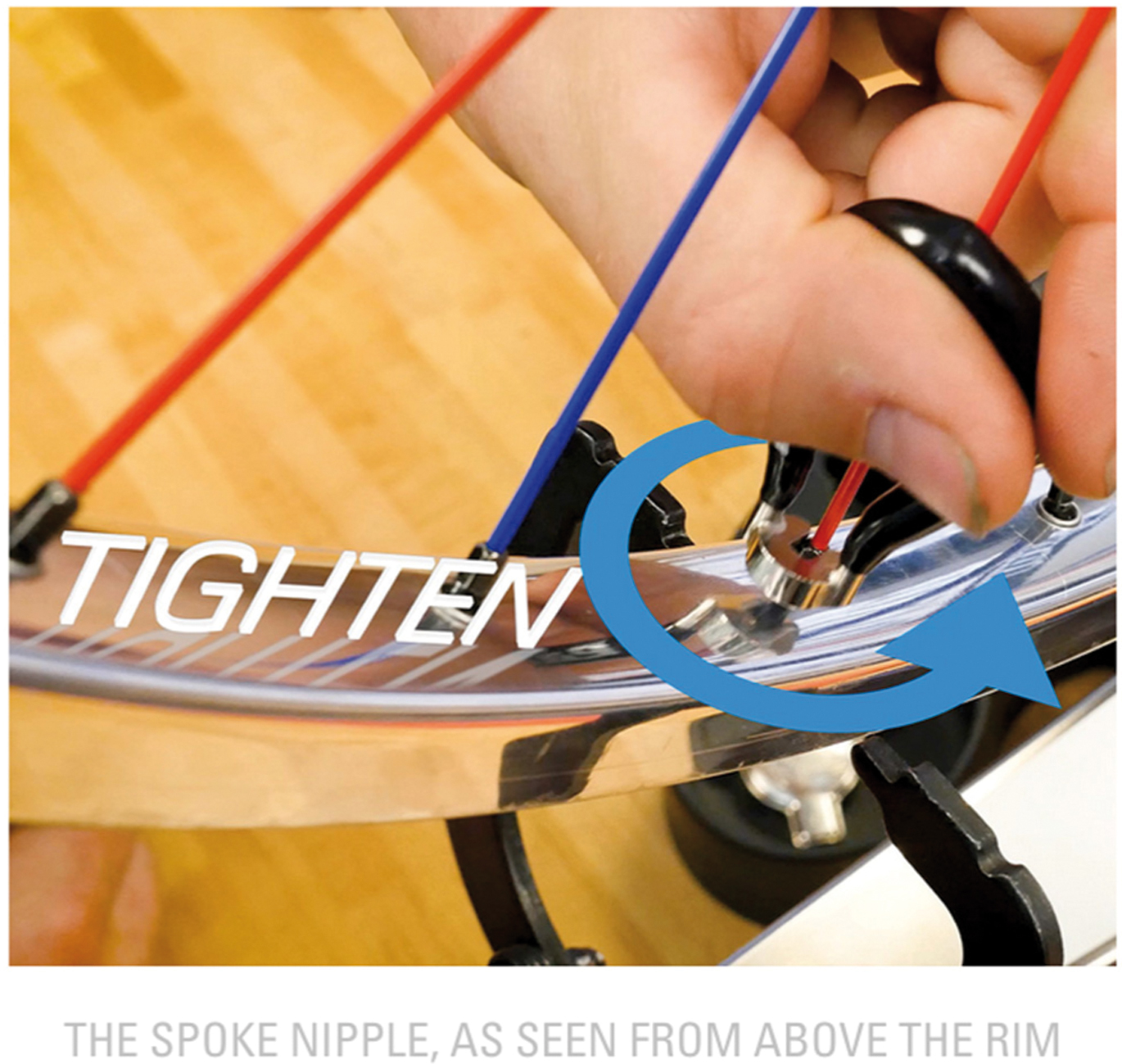

Beim Bedienprozess handelt es sich um einen Wartungsprozess des technischen Produkts E-Bike, konkret um die Wartung des Laufrades. Aufgrund der öffentlichen Zugänglichkeit greife ich als Informationsprodukt auf den Ausschnitt einer Website des US-amerikanischen Fahrradwerkzeugherstellers „Parktool“ (2021) zurück. Zielgruppe dieses Informationsprodukts sind informierte Laien/-innen. Die Translation findet mit der Übersetzungsrichtung EN-DE statt. Der Wartungprozess besteht darin, das Laufrad zu zentrieren, also sogenannte Seitenschläge des Laufrads (s. Abbildung 5, linke Schemazeichnung) oder Höhenschläge des Laufrads (s. Abbildung 5, rechte Schemazeichnung) auszugleichen. Dazu werden die Speichen des Laufrads gespannt und/oder gelöst, indem die an der Felge befindlichen Speichennippel mittels eines Speichenschlüssels in die rechte oder die linke Richtung gedreht werden (s. Abbildung 6). Dabei ist das Laufrad in einen Zentrierständer eingespannt, der das Laufrad fixiert und als Messinstrument für die Ausrichtung der Felge dient.

Schematische Darstellung des Laufrades (Parktool 2021).

In Zentrierständer eingespanntes Laufrad mit Felge, Speichen, Speichennippeln und Speichenschlüssel (Parktool 2021).

Translationssituation 1: Post-editieren eines NMÜ-Translats mittels Produkterkundung

Wie in Kapitel 3.1 erläutert, wird in Translationssituation 1 ein hybrides System eingesetzt, konkret das Tool „ST4 AI Translator“, das mit einer API-Schnittstelle zu DeepL Pro arbeitet (Beispieloberfläche s. Abbildung 7):

Beispieloberfläche „ST4 AI Translator“ (© Quanos 2025).

Im Folgenden wird aus Platzgründen auf die vollständige Gegenüberstellung von Ausgangs- und NMÜ-generiertem Zieltext verzichtet. Vielmehr greife ich den Teil der NMÜ-Übersetzung heraus, der durch die Produkterkundung korrigiert werden muss (s. Tabelle 2):

Ausgangstext und NMÜ-generierter Zieltext.

| Ausschnitt Ausgangstext (Parktool 2021) | Ausschnitt Zieltext (DeepL Pro/ST4 AI Translator) |

We increase or decrease tension by turning the nipple, or the nut of the spoke system. This is done using a spoke wrench – see Spoke Wrench Selection for more information.

|

Wir erhöhen oder verringern die Spannung, indem wir den Nippel oder die Mutter des Speichensystems drehen. Dies geschieht mit einem Speichenschlüssel – siehe Auswahl des Speichenschlüssels für weitere Informationen.

[Im Bild] Anziehen |

Die vorgenommene Produkterkundung hat gezeigt, dass die Angabe, in die der Speichenschlüssel bewegt werden muss, um die Speiche zu spannen („anziehen“), nicht korrekt ist. Dabei wird die Bewegungsrichtung gegen den Uhrzeigersinn durch das nonverbale Mittel eines Richtungspfeils angezeigt, sodass der Fehler aus einer Text-Bild-Relation (Ballstaedt 2012:128–136; Holste 2019:167–175) entsteht, die für die NMÜ nicht erkennbar ist. Denn zum Spannen der Speiche muss der Speichenschlüssel im Uhrzeigersinn gedreht werden. Da Gewinderichtungen von Schrauben mit wenigen Ausnahme genormt sind,[22] muss es sich um einen technischen Fehler im Ausgangstext handeln bzw. muss das Translat an dieser Stelle technisch lokalisiert werden. Dieses Beispiel veranschaulicht, dass der Zweck mehrsprachiger Technikdokumentation nicht ausschließlich in der Fachtranslation, sondern auch in der Korrektur des Ausgangstextes liegt, falls Letzterer in der Ausgangskultur verwendet wird. Weil das NMÜ weder über Weltwissen mittels genereller Textdaten noch über Bildverarbeitungsmöglichkeiten wie ein multimodales LLM verfügt, war es sehr unwahrscheinlich, dass die Richtungsangabe in der NMÜ-generierten Übersetzung korrigiert wurde. So hat die NMÜ die Richtungsangabe nicht geändert. Das Beispiel zeigt, dass eine Produkterkundung notwendig ist, um Schäden am Produkt, ggf. daraus resultierenden Verletzung von Nutzenden des E-Bikes und eine resultierende Haftung des Herstellers zu vermeiden.

Translationssituation 2: Post-Editieren eines LLM-Translats mittels Produkterkundung

In Translationssituation 2 imitiere ich als Maschine das hybride System „SCHEMA ST4“ (Quanos) in Kombination mit dem KI-basierten THKI GPT-Lab (TH Köln 2025a), deren Kombination in groben Zügen dem aktuell in Entwicklung befindlichen „ST4 AI Writer (Prototyp)“ entspricht (s. Kapitel 3.1). Bei dieser Imitation nutzen die Technische Redakteur/-innen noch keinen standardisierten Prompt, der mittels Knopfdrucks im Frontend des Systems eine Abfrage im LLM startet und dessen Antwort automatisch importiert. Vielmehr wird der Prompt an dieser Stelle noch manuell in der Weboberfläche des LLM vorgenommen. Auf dieser Grundlage post-editieren Technische Redakteure/-innen den KI-generierten Text, überführen diesen manuell in das Redaktionssystem und modularisieren ihn dort (vergleichbar mit der Beschreibung des Single-Source-Publishing mit DITA; s. Kapitel 3.1). Dazu wurde folgender Prompt genutzt:[23]

#Setting#

Du bist mein Übersetzungsassistent für eine Fachübersetzung des Bereichs Technik von ENGLISCH nach DEUTSCH. Ein Fahrradhersteller aus den USA bietet seine Elektro-Fahrräder ab 2025 in Deutschland an. Dazu muss ein schriftliches Informationsprodukt für die Endkunden auf dem deutschen Markt erstellt werden.

#Textsorte# Bei dem zu übersetzenden Text handelt es sich um die Textsorte Bedienungsanleitung.

#Rezipienten# Endkunden (Laien)

#Deine Aufgaben:#

1. Prüfe zunächst den Ausgangstext auf inhaltliche Richtigkeit und korrigiere etwaige Fehler. Führe erst dann die Übersetzung durch.

2. Behalte das Sprachregister des Ausgangstextes bei.

3. Beachte kulturelle Unterschiede und spezifische Terminologien, die in DEUTSCH üblich sind, und passe die Übersetzung entsprechend an.

4. Orientiere dich bei Stil und grundlegender Struktur der Bedienungsanleitung an den tekom-Schreibregeln. Diese beinhalten klare und verständliche Sprache, konsistente Terminologie, eine logische Struktur sowie die Verwendung von Aufzählungen und Tabellen, wo sie sinnvoll sind.

5. Folgende Regeln des regelbasierten Schreibens (tekom 2013) sollen beachtet werden:

5.1 Pro Satz wird nur eine Handlung angegeben.

5.2 Das Verb steht bei Handlungsanweisungen am Satzanfang (Stirnposition).

5.3 Der Handlungsträger (Agens) des Satzes wird explizit gemacht, d. h. keine Passivformulierungen. Lesende werden bei Handlungsanweisungen explizit mit „Sie“ angesprochen.

5.4 In Satzgefügen werden Teilsätze mit Bedingungen für Handlungen (beispielsweise Wenn ..., dann ...) an den Satzanfang gesetzt.

6. Überprüfe die Übersetzung auf Kohärenz, Grammatik und Korrektheit.

7. Bitte lege offen, welche Kriterien du bei der Übersetzung angewendet hast.

8. Für die Übersetzung der Warnhinweise ist eine bestimmte Struktur wichtig. Die SAFE-Regelung für die Struktur der Warnhinweise umfasst vier wesentliche Elemente: Signalwort (Signal), Angabe der Gefahr (Alert), Folgen bei Nichtbeachtung (Follow) und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Emergency)

Wenn Du Schwierigkeiten bei der Übersetzung hast, frage mich nach einer Lösung.

#Ausgangstext:#

An dieser Stelle wird ebenfalls auf die vollständige Gegenüberstellung von Ausgangs- und LLM-generiertem Zieltext verzichtet und lediglich der Satz herausgegriffen, für den die Produkterkundung relevant ist:

Ausgangstext und LLM-generierter Zieltext.

| Ausschnitt Ausgangstext (Parktool 2021) | Ausschnitt Zieltext (THKI GPT-Lab) |

We increase or decrease tension by turning the nipple, or the nut of the spoke system. This is done using a spoke wrench – see Spoke Wrench Selection for more information.

|

Wir erhöhen oder verringern die Spannung, indem wir den Nippel oder die Mutter des Speichensystems drehen. Dies geschieht mit einem Speichenschlüssel – siehe Auswahl des Speichenschlüssels für weitere Informationen.

[Im Bild] Festziehen |

Beim Fehler handelt es sich um einen Fehler im Ausgangstext bzw. eine notwendige technische Lokalisierung. Da ein LLM auch Weltwissen mittels genereller Textdaten einbezieht, hätte beim LLM die Möglichkeit bestanden, dass die Richtungsangabe in der LLM-generierten Übersetzung korrigiert wurde. Allerdings ist fraglich, ob ein multimodales LLM die Text-Bild-Relation aus dem Wort Festziehen und Richtungspfeil erkannt hätte. Dies ist aber nicht der Fall. Auch dieses Beispiel zeigt, dass eine Produkterkundung notwendig ist, um Schäden am Produkt, ggf. daraus resultierende Verletzungen von Nutzenden des E-Bikes und eine resultierende Haftung des Herstellers zu vermeiden.

4 Fazit und Ausblick

Der Artikel ging der Forschungsfrage nach, inwieweit Fehler von KI-generierten Fachtranslaten des Bereichs Technik durch Produkterkundungen sichtbar werden und Produkterkundungen dadurch Post-Editing unterstützen können. Das technisch einfache Beispiel hat veranschaulicht, dass die Produkterkundung Fehler im Translat und letztlich auch im Ausgangstext aufdeckt. Das Beispiel veranschaulicht damit die Besonderheit der mehrsprachigen Technikdokumentation, nicht ausschließlich auf die Fachtranslation, sondern auch auf die Korrektur des Ausgangstextes zu zielen, falls Letzterer noch genutzt wird. Es war zu erwarten, dass dieser Fehler von der NMÜ nicht erkannt wird. Es bestand aufgrund von Weltwissen mittels grundlegender Textdaten der LLM aber die Möglichkeit, diesen Punkt zu korrigieren, was jedoch nicht geschah. Dabei beruht der Fehler im Informationsprodukt auf einer Text-Bild-Relation aus dem Wort Festziehen (LLM) bzw. Anziehen (NMÜ) und einem Richtungspfeil im Bild, wobei die Einbindung von Visualisierungen für Technikkommunikation prototypisch ist. Dieses Beispiel veranschaulicht die Herausforderung für KI-basierte Tools, Kohärenz bei Text-Bild-Relationen herzustellen. Gleichzeitig hätte der Sacherhalt auch ausschließlich mittels Sprache ausgedrückt werden können (z. B. Um die Speiche zu spannen, drehen Sie den Speichennippel im Uhrzeigersinn.) und ohne die Produkterkundung wäre der Fehler auch bei dieser Variante nicht aufgefallen. Deutlich geworden sein sollte, dass die Relevanz der Produkterkundung für Post-Editing bei technisch komplexeren Produkten steigt. So sind viele Aspekte der rechtlichen und technischen Lokalisierung zu berücksichtigen.

Unerlässlich ist die Produkterkundung seitens der Technischen Redakteure/-innen bzw. Übersetzer/-innen für technische Produkte, zu denen noch kein Informationsprodukt existiert. D. h., hier ist noch kein Text vorhanden, der übersetzt werden kann, sodass es sich um die klassische einsprachige Aufgabe einer Technischen Redaktion handelt bzw. um den ersten Schritt für einen Translationsprozess. Denn der von den Technischen Redakteuren/-innen produzierte Text dient beim Export des technischen Produkts in anderssprachige Länder als Ausgangstext für den Translationsprozess und wird als solcher sprachtechnologisch und mithilfe regelbasierter Sprache vorbereitet. Bereits vorhandene Informationsprodukte zu vergleichbaren technischen Produkten des Produktherstellers aus einer Produktreihe, weitere Informationen aus der Technikabteilung eines Produktherstellers (E-Mails, Gespräche usw.) können zwar als Informationsquellen für das zu erstellende Produkt fungieren. Es können aber auch Informationsprodukte zu technischen Produkten zu verfassen sein, die nicht Teil einer Produktreihe sind, sodass die Technische Redaktion des Herstellers nicht auf vergleichbare Informationsprodukte zurückgreifen kann. Auf dem deutschen Markt ist ein Inverkehrbringen des technischen Produkts nur zulässig, wenn die Bedienungsanleitung beiliegt.

Hervorzuheben bleibt bei der Architektur der betrachteten hybriden Systeme, dass diese noch stärker den Output der LLM verbessern könnten, indem fachspezifische Textdaten – hier textsortenspezifisch für Bedienungsanleitungen und für das technische Produkt E-Bike – auf den Output der grundlegenden Textdaten einwirken. Allerdings stellt sich die Frage, ob bei einer stärkeren Verschränkung der regelbasierten Systeme mit LLMs, die durch Fine-Tuning optimiert werden, Fehler durch Halluzinationen etc. nicht steigen und somit die Produktsicherheit für die Nutzenden des technischen Produkts sinken bzw. das Haftungsrisiko für Produkthersteller erhöht würde. Möglicherweise reagiert der Translationsmarkt noch zu träge auf die Möglichkeiten, die LLMs bieten. Möglicherweise resultiert die verhaltene Reaktion auf dem Translationsmarkt Technik aber auch aus diesen Überlegungen bzw. ersten Tests. Hier gilt es, den Markt zu beobachten und zu beforschen.

Embodiment wird – entsprechend Zlatevs (2013) Levels of Communication, Meaning, and Embodiment – nicht ausschließlich als Form von Mimik, Gestik und anderen Formen der Körpersprache verstanden. Auf einem Level des intentionalen Handelns mittels des eigenen Körpers, das auf haptischen, propriozeptiven und visuellen Körpererfahrungen basiert bzw. diese Körpererfahrungen erzeugt, lassen sich auch Vorgänge wie Produkterkundung darunter fassen. Deren Erforschung als Voraussetzung für Post-Editing stellt ein wesentliches Feld für empirische Forschung dar, deren Ergebnisse wiederum in die Praxis wirken können. An dieser Stelle schließt sich der Kreis, indem ich die anfangs genannte utilitaristische Vorstellung von Wissenschaft bzw. von transformativer Wissenschaft aufgreife. Eine besondere Herausforderung für die empirische Erforschung von Produkterkundungen stellt deren Methodik dar. Es werden neue Methoden bzw. Anleihen aus anderen Forschungsdisziplinen oder zu anderen Forschungsobjekten notwendig, die sich dann mit bewährten Methoden kombinieren ließen.

Hier ist vor allem das Eye-Tracking für die Erfassung von Umwelt und Körperbewegungen (also nicht primär von Schrift o. Ä. auf Bildschirmen) zu nennen. Es eignen sich Studien zu Blickrichtungen von Käufern/-innen in Supermarktregale, um eine Kaufentscheidung (Schröder et al. 2007) zu treffen, oder solche, die die Erfassung von fachlichen Lehrsituationen mit Gebärden-Dolmetschern/-innen (Hohenstein et al. i. E.) adressieren. Gewonnene Eye-Tracking-Daten können mit Think-Aloud-Protokollen (s. Angelone in diesem Band) methodisch trianguliert werden, um stärker auf kognitive Prozesse abzustellen und damit stärker dem Desiderat situierter Kognition Rechnung zu tragen. Diese Methoden lösen nicht die bewährten Methoden in der Erforschung von Technikdokumentation ab, wie die Analyse schriftsprachlicher Textkorpora oder Textsammlungen (z. B. Habich in Vorbereitung; Wittkowski 2022; Nickl 2001; u. a.) oder qualitative Textanalysen, die mit Beobachtungen/Videoaufzeichnungen und Interviews trianguliert werden (z. B. Dam Jensen/Vesterager 2024; Holste 2019; u. a.). Dieser methodischen Herausforderung widmet sich das geplante Forschungslab „UX4tech-kom“[24], die zukünftig auch in Heidrich et al. (i. V.) thematisiert wird.

Literaturverzeichnis

ANSI Z535.6–2023: Product safety information in product manuals, instructions and other collateral materials. Suche in Google Scholar

ASME B1.1–2024: Unified inch screw threads.Suche in Google Scholar

Ballstaedt, Steffen-Peter (2012): Visualisieren. Bilder in wissenschaftlichen Texten. Konstanz: UVK.10.36198/9783838535081Suche in Google Scholar

Consumer Product Safety Act (2011). August 12, 2011 Version. https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_media_cpsa.pdf?epslanguage=en (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Dam Jensen, Helle/Vesterager, Anja (2024): Revision parameters as a learning tool. trans-kom 17(2), 442–469. https://www.trans-kom.eu/bd17nr02/trans-kom_17_02_09_Dam_Jensen_Vesterager_Revision.20241128.pdf (19.02.2025).Suche in Google Scholar

DeepL Pro (2025): DeepL Pro. Schnelle, präzise und sichere Übersetzungen. https://www.deepl.com/de/pro (19.02.2025).Suche in Google Scholar

DIN EN IEC/IEEE 82079–1:2021–09: Erstellung von Nutzungsinformationen (Gebrauchsanleitungen) für Produkte – Teil 1: Grundsätze und allgemeine Anforderungen. Berlin: Beuth.Suche in Google Scholar

DIN ISO 1502:1996–12: Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung. Lehren und Lehrung. Berlin: Beuth.Suche in Google Scholar

Drewer, Petra/Ziegler, Wolfgang (2014): Technische Dokumentation. Eine Einführung in die übersetzungsgerechte Texterstellung und in das Content-Management. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Würzburg: Vogel.Suche in Google Scholar

Dreyfus, Hubert L. (1972/1994): What computers still can‘t do: A critique of artificial reason. Fourth printing. Cambridge/London: MIT Press.Suche in Google Scholar

Gesetz zur Änderung des Produktsicherheitsgesetzes (2023): Referentenentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Produktsicherheitsgesetzes und weiterer produktsicherheitsrechtlicher Vorschriften. Stand: 23.10.2023. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-aenderung-produktionssicherheitsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Göpferich, Susanne (1998): Interkulturelles technical writing: Fachliches adressatengerecht vermitteln: ein Lehr-und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.Suche in Google Scholar

Habich, Laura (eingereicht): Zielgruppenanpassung in der Technischen Fachübersetzung. Universität Hildesheim: Dissertation.Suche in Google Scholar

Heidrich, Franziska (2017): Die Fachkommunikationswissenschaft. Einführung in das Themenheft von trans-kom. trans-kom 10(3), 271–283. https://www.trans-kom.eu/bd10nr03/trans-kom_10_03_01_Heidrich_Einfuehrung.20171221.pdf (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Heidrich, Franziska/Holste, Alexander/Model, Benedikt (i. V.): Introduction. Glottotheory, Special Issue „Technical Communication“. Suche in Google Scholar

Heidrich, Franziska/Schubert, Klaus (2019): Writing research and specialized communication studies. Hermes – Journal of Language and Communication in Business, 59, 53–70. https://doi.org/10.7146/hjlcb.v59i1.11698410.7146/hjlcb.v59i1.116984Suche in Google Scholar

Heine, Carmen/Schubert, Klaus (2013): Modellierung in der Fachkommunikation. Fachsprache XXXV(3–4), 100–117. https://doi.org/10.24989/fs.v35i3–4.132410.24989/fs.v35i3-4.1324Suche in Google Scholar

Hennig, Jörg/Tjark-Sobhani, Marita (2002) (Hg.): Lokalisierung von technischer Dokumentation. Lübeck: Schmidt-Römhild.Suche in Google Scholar

Herwartz, Rachel (2022): Translating with human and machine power. tcworld magazine 8, 20–25. https://www.termsolutions.ai/wp-content/uploads/2024/06/translating-with-humand-and-machine-power-322_Herwartz2.pdf (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Hoffmann, Lothar (1966; unveröffentlicht): Zur maschinellen Analyse der statistischen Struktur wissenschaftlicher Texte (Lexik und Morphologie des Russischen). Leipzig.Suche in Google Scholar

Hoffmann, Lothar (1976): Fachwortschatz Bauwesen. Häufigkeitswörterbuch. Russisch, Englisch, Französisch. Leipzig: Verlag Enzyklopädie Leipzig.Suche in Google Scholar

Hoffmann, Lothar (1978): Fachwortschatz Tierproduktion. Veterinärmedizin. Häufigkeitswörterbuch. Russisch, Englisch, Französisch. Leipzig: VEB.Suche in Google Scholar

Hohenstein, Christiane/Zavgorodnia, Larysa/Hübscher, Iris (i. E.): Inklusive Bildungsmedien konzipieren: Einige empiriebasierte Überlegungen. In: Ott, Christine/Bock, Bettina M. (Hg.): Verständlichkeit – Zugänglichkeit – Barrierefreiheit: Sprachbezogene Rezeptionsherausforderungen und Inklusionspotenziale von Bildungsmedien. Frankfurt u. a.: Lang.Suche in Google Scholar

Holste, Alexander (2019): Semiotische Effizienz interfachlicher Sprache-Bild-Textsorten. Schreibprozesse bei Pflichtenheften technischer Ausschreibungen. Berlin: Frank & Timme. https://doi.org/10.26530/OAPEN_1006684.10.26530/OAPEN_1006684Suche in Google Scholar

Holste, Alexander (2024): Automatisierte Wissenskommunikation. Berlin: Frank & Timme. https://doi.org/10.26530/20.500.12657/85661.10.26530/20.500.12657/85661Suche in Google Scholar

Holste, Alexander (2025): Efficiency of specialized communication. In: Roelcke, Thorsten/Breeze, Ruth/Engberg, Jan (Hg.): Specialized communication. An international handbook. Berlin: De Gruyter, 169–190. https://doi.org/10.1515/9783110672633-009.10.1515/9783110672633-009Suche in Google Scholar

Holste, Alexander (i. E.): The model of automated knowledge communication. Developing specialized communication studies: An outline. Fachsprache XLVII(1–2), 11–23.10.24989/fs.v47i1-2.3997Suche in Google Scholar

Holste, Alexander (i. V.): Ein- und mehrsprachige Fachkommunikation: Berufsfelder und Themen. In: Holste, Alexamder (Hg.): Fachkommunikation: ein- und mehrsprachig. Tübingen: Narr/Francke/Attempto. Suche in Google Scholar

ISO 9241 (o. J.): Normenreihe „Ergonomics of human-system interaction“. Geneva: International Organization for Standardization.Suche in Google Scholar

Kaleidoscore (2025): KI und Terminologie. https://kaleidoscope.at/blog/ki-und-terminologie/ (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Kalverkämper, Hartwig (2000): Fachliche Körpersprache. In: Baumann, Klaus-Dieter/Kalverkämper, Hartwig/Steinberg-Rahal, Kerstin (Hg.): Sprachen im Beruf. Stand – Probleme – Perspektiven. Tübingen: Narr, 45–81.Suche in Google Scholar

Kalverkämper, Hartwig (2003): Textgrammatik der Körpersprache – eine Perspektive. In: Willkop, Eva-Maria/Thurmair, Maria (Hg.): Am Anfang war der Text – 10 Jahre <Textgrammatik der deutschen Sprache>. München: iudicium, 259–284.Suche in Google Scholar

Kalverkämper, Hartwig (2021): Fachsprachenforschung in Weiterentwicklung – ein Handbuch von Wert. Rezensionsartikel: John Humbley, Gerhard Budin, Christer Laurén (2018) (Hg.): Language for special purposes. trans-kom 14(2), 329–386. http://www.trans-kom.eu/bd14nr02/trans-kom_14_02_07_Kalverkaemper_Rezart_Humbley_ua.20211202.pdf (09.02.2025).Suche in Google Scholar

Krüger, Ralph (2015a): Fachübersetzen aus kognitionstranslatologischer Perspektive. Das Kölner Modell des situierten Fachübersetzers. trans-kom 8(2), 273–313. http://www.trans-kom.eu/bd08nr02/trans-kom_08_02_01_Krueger_Modell.20151211.pdf (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Krüger, Ralph (2015b): The interface between scientific and technical translation studies and cognitive linguistics. With particular emphasis on explication and implication as indicators of transactional text-context interaction. Berlin: Frank & Timme.Suche in Google Scholar

Krüger, Ralph (2016): Contextualising computer-assisted translation tools and modelling their usability. trans-kom 9(1), 114–148. https://www.trans-kom.eu/bd09nr01/trans-kom_09_01_08_Krueger_CAT.20160705.pdf (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Krüger, Ralph (2023): Artificial intelligence literacy for the language industry – With particular emphasis on recent large language models such as GPT-4. Lebende Sprachen 68(2), 283–330. https://doi.org/10.1515/les-2023-0024.Suche in Google Scholar

Maschinenverordnung (2023/1230): Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2023 über Maschinen und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 73/361/EWG des Rates. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1230 (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Müller, Cornelia/Cienki, Alan/Fricke, Ellen/Ladewig, Silva H./McNeill, David/Teßendorf, Sedinha (2013) (Hg.): Body – Language – Communication. An international handbook on multimodality in human interaction. Berlin: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110261318Suche in Google Scholar

Nickl, Markus (2001): Gebrauchsanleitungen. Ein Beitrag zur Textsortengeschichte seit 1950. Tübingen: Narr.Suche in Google Scholar

Nielsen, Martin/Ditlevsen, Marianne/Engberg, Jan/Kastberg, Peter (2011): Hochschullehre im Spannungsfeld zwischen Fachsprachenforschung und Kompetenznachfrage der Wirtschaft. In Baumann, Klaus-Dieter (Hg.): Fach – Translat – Kultur. Interdisziplinäre Aspekte der vernetzten Vielfalt. Berlin: Frank & Timme, 415–445.Suche in Google Scholar

Oevermann, Jan/Göttel, Sebastian (2024): KI@ST4 – Experimentierst Du noch oder arbeitest Du schon? Foliensatz zum Vortrag bei den „Tekom Technology Days 2024“, 28.11.2024.Suche in Google Scholar

oxygenxml (2025a): AI Positron. https://www.oxygenxml.com/ai_positron_assistant.html (19.02.2025).Suche in Google Scholar

oxygenxml (2025b): Introducing the Oxygen AI Positron Assistant. https://www.youtube.com/watch?v=sH3c_0TEUwA (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Parktool (2021): Wheel truing (lateral & radial). https://www.parktool.com/en-int/blog/repair-help/wheel-and-rim-truing (19.02.2025)Suche in Google Scholar

Phrase (2025): Phrase Language AI. https://phrase.com/platform/ai/ (19.02.2025).Suche in Google Scholar

ProdHaftG/Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsgesetz; 2017): Produkthaftungsgesetz vom 15. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2198), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2421) geändert worden ist. https://www.gesetze-im-internet.de/prodhaftg/BJNR021980989.html (19.02.2025).Suche in Google Scholar

ProdSG/Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt* (Produktsicherheitsgesetz; 2021): Produktsicherheitsgesetz vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3147), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden ist. https://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/BJNR314700021.html (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Produktsicherheitsverordnung (2023/988): Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Quanos (2025): Automatisieren Sie Ihre Übersetzung mit AITranslator. https://information.quanos.com/de/download/st4-smart-extension-aitranslator (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Rat für deutsche Rechtschreibung (2024): Amtliches Regelwerk der deutschen Rechtschreibung. Mannheim: IDS-Verlag. https://www.rechtschreibrat.com/DOX/RfdR_Amtliches-Regelwerk_2024.pdf (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Risku, Hanna/Mayr, Eva/Windhager, Florian/Smuc, Michael (2011): An extended model of knowledge communication: The situational view of dealing with asymmetries. Fachsprache XXXIV(3–4), 168–186. https://doi.org/10.24989/fs.v33i3–4.1370.10.24989/fs.v33i3-4.1370Suche in Google Scholar

Rothkegel, Annely (2010): Technikkommunikation. Produkte – Texte – Bilder. Wien: UVK.https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838532141 (10.03.2025).Suche in Google Scholar

Schenda, Harald (2024): Mikroprozesse der Bediensituation. Mit einer englischsprachigen Zusammenfassung/With an English summary. Berlin: Frank & Timme. https://doi.org/10.26530/20.500.12657/91006.10.26530/20.500.12657/91006Suche in Google Scholar

Schröder, Hendrik/Möller, Nina/Zimmermann, Gregor (2007): Die Messung der Wahrnehmung von Warenplatzierung mit Hilfe der Videobeobachtung und der Blickaufzeichnung – dargestellt am Beispiel der Warengruppe Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel. In: Schuckel, Marcus/Toporowski, Waldemar (Hg.): Theoretische Fundierung und praktische Relevanz der Handelsforschung. Wiesbaden: DUV, 257–282.10.1007/978-3-8350-9535-9_13Suche in Google Scholar

Schubert, Klaus (2007): Wissen, Sprache, Medium, Arbeit. Ein integratives Modell der ein- und mehrsprachigen Fachkommunikation. Tübingen: Narr. https://d-nb.info/1045615382/34 (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Schubert, Klaus (2009): Kommunikationsoptimierung: Vorüberlegungen zu einem fachkommunikativen Forschungsfeld. trans-kom 2(1), 109–150. http://www.trans-kom.eu/bd02nr01/trans-kom_02_01_06_Schubert_Kommunikationsoptimierung.20090721.pdf (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Schubert, Klaus (2024): Zur wissenschaftlichen Erfassung der Fachkommunikation. In: Busch, Albert/Luttermann, Karin (Hg.): Professionskommunikation. Hildesheim: Universitätsverlag, 15–38. http://dx.doi.org/10.18442/fsk-5.Suche in Google Scholar

Suchowolec, Karolina (2024): Fachkommunikative Modelle. In: Szurawitzki, Michael/Wolf-Farré, Patrick (Hg.): Handbuch Deutsch als Fach- und Fremdsprache. Ein aktuelles Handbuch zeitgenössischer Forschung. Berlin: De Gruyter, 39–53. https://doi.org/10.1515/9783110690279-004.10.1515/9783110690279-004Suche in Google Scholar

tekom (2013): Leitlinie Regelbasiertes Schreiben – Deutsch für die Technische Kommunikation. 2., erweiterte Auflage. Stuttgart: tekom.Suche in Google Scholar

tekom (2017): Regelbasiertes Schreiben. Englisch für deutschsprachige Autoren. Stuttgart: tekom.Suche in Google Scholar

TH Köln (2025a): THKI GPT-Lab. https://www.th-koeln.de/hochschule/thki_112385.php (19.02.2025)Suche in Google Scholar

TH Köln (2025b): Forschungsstelle Translation und Fachkommunikation. https://www.th-koeln.de/informations-und-kommunikationswissenschaften/forschungsstelle-translation-und-fachkommunikation_51003.php (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Vogt, Markus (2024): Vertrauen gestalten. Perspektiven für die Überwindung der Transformationsmüdigkeit. Forschung & Lehre, Themenheft Transformation, 11(31), 818–820.Suche in Google Scholar

Wittkowsky, Marion (2022): Kommunikative Bedingungen maschineller Übersetzbarkeit. Hildesheim: Universitätsverlag. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:hil2-opus4-13828 (19.02.2025).Suche in Google Scholar

Wüster, Eugen (1931/1970): Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik. 3., abermals erg. Auflage. Berlin: VDI-Verlag.Suche in Google Scholar

Zlatev, Jordan (2013): Levels of embodiment and communication. In: Müller, Cornelia/Cienki, Alan/Fricke, Ellen/Ladewig, Silva H./McNeill, David/Teßendorf, Sedinha (Hg.): Body – Language – Communication. An international handbook on multimodality in human interaction. Berlin: De Gruyter Mouton, 533–550. https://doi.org/10.1515/9783110261318.10.1515/9783110261318Suche in Google Scholar

© 2025 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Frontmatter

- Introduction to the special issue

- Implementing generative artificial intelligence technologies in language industry workflows – A competence perspective

- Prolegomena zu einer an Embodiment orientierten Fachkommunikationswissenschaft

- Using think-aloud, screen recording, and questionnaire data to gauge translation student application and perception of ChatGPT

- Kontrastive Analyse maschinell generierter Fachtranslate (EN-DE) im Strafrecht

- Literarisches Übersetzen im KI-Zeitalter: Überlegungen zu einer nachhaltigen Markttransformation

- Zu Einschätzung und Akzeptanz von KI-Technologien in der AVT-Branche: Die Perspektive der Verbände

- Weitere Themen Additional Topics

- Translation of compound terms: Cognitive insights

- Translating non-binary narratives

- Calibrating the passive: An experimental approach to plain languages rules

- Analyzing metaphors in the English translation of the Chinese novel Sandalwood Death from cognitive perspectives: A multi-level model

- La imagen del vikingo a través del análisis de la terminología meta en las traducciones de textos en inglés antiguo al inglés moderno

- Describing and evaluating MT results from small and resource-poor languages: A translation didactic orientated case study of Galician-German touristic texts

- Nachruf für Gerd Wotjak

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Frontmatter

- Introduction to the special issue

- Implementing generative artificial intelligence technologies in language industry workflows – A competence perspective

- Prolegomena zu einer an Embodiment orientierten Fachkommunikationswissenschaft

- Using think-aloud, screen recording, and questionnaire data to gauge translation student application and perception of ChatGPT

- Kontrastive Analyse maschinell generierter Fachtranslate (EN-DE) im Strafrecht

- Literarisches Übersetzen im KI-Zeitalter: Überlegungen zu einer nachhaltigen Markttransformation

- Zu Einschätzung und Akzeptanz von KI-Technologien in der AVT-Branche: Die Perspektive der Verbände

- Weitere Themen Additional Topics

- Translation of compound terms: Cognitive insights

- Translating non-binary narratives

- Calibrating the passive: An experimental approach to plain languages rules

- Analyzing metaphors in the English translation of the Chinese novel Sandalwood Death from cognitive perspectives: A multi-level model

- La imagen del vikingo a través del análisis de la terminología meta en las traducciones de textos en inglés antiguo al inglés moderno

- Describing and evaluating MT results from small and resource-poor languages: A translation didactic orientated case study of Galician-German touristic texts

- Nachruf für Gerd Wotjak