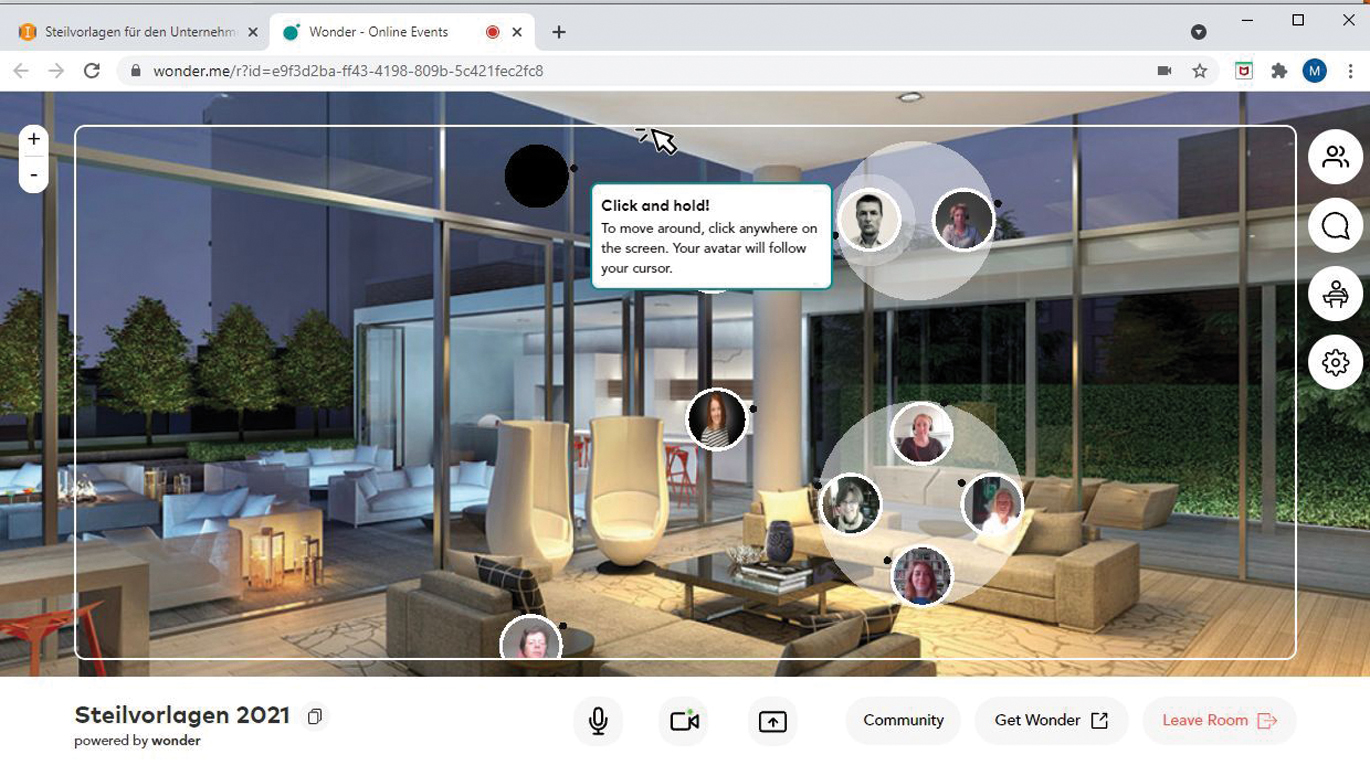

Unter dem Motto „Die Kunst der Entscheidung. Gut informieren oder besser beraten?“ veranstaltete GBI-Genios zum zweiten Mal nach 2020 die Fachtagung „Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg“ aus einem professionellen Fernsehstudio heraus. Das Hauptprogramm mit vier Vorträgen wurde im Livestream übertragen. Über die eingebundene Chatfunktion konnten die ca. 70 Teilnehmenden Fragen an die Vortragenden stellen und Live-Umfragen beantworten, deren Ergebnisse dann unmittelbar eingeblendet wurden. Im Anschluss an das Vortragsprogramm konnte man sich über die Videokonferenzplattform BigBlueButton in die fünf angebotenen parallelen Firmenvorträge von Creditreform, GENIOS, Questel, ARIX Business Intelligence und Semalytix einschalten. Dabei stellte Friedrich Weniger von Genios den Relaunch der Website vor, der im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein soll. Zwischendurch bestand die Gelegenheit, sich zum virtuellen Networking in der Steilvorlagen-Lounge zu treffen. Im dafür eingesetzten Webkonferenzsystem Wonder konnte man sich mithilfe eines Avatars von Person zu Person oder von Gruppe zu Gruppe bewegen, um so mit anderen Personen ins Gespräch zu kommen. Und wer sich rechtzeitig angemeldet hatte, dem war von GENIOS ein Lunchpaket zugestellt worden, mit dessen Inhalt man sich dabei stärken konnte.

Die Steilvorlagen-Lounge. (Bildschirmfoto)

Publikationsentscheidungen

Den Auftakt bildete ein Interview. Sabine Graumann, die den Arbeitskreis Informationsvermittlung als Mitveranstalter repräsentierte, führte es mit Sebastian Matthes, Chefredakteur bei der Handelsblatt GmbH, zum Thema „Zwischen Headlines, Recherche und Twitter. Wie eine Redaktion wie das Handelsblatt heute arbeitet“.

Das seit 75 Jahren erscheinende Handelsblatt versorgt inzwischen 85.000 digitale Abonnements und 30.000 Print-Abonnements, hinzu kommt noch der Einzelverkauf. Obgleich die digitalen Abonnements am schnellsten wachsen, hat auch der Einzelverkauf zugenommen. Vor allem die Freitagsausgabe wird als Druckausgabe gelesen. Die gedruckte Ausgabe ist ein extrem wichtiger Ausspielkanal, weil er einmal täglich in einem abgeschlossenen Produkt das zusammenfasst, was aus Sicht der Redaktion wirklich wichtig ist. Bei digitalen Nachrichten sieht alles gleich wichtig aus und nicht alle wollen einem atemlosen Newsstream folgen, sondern eine Auswahl des Wichtigsten und eine Priorisierung, von Nachrichten, Trends und Technologien bekommen.

Konkurrenten des Handelsblatts sind alle Anbieter, die Aufmerksamkeit binden, d. h. Wettbewerber sind alle, die ebenfalls über das Smartphone Angebote machen, sodass jeder Anbieter nur noch nur eine Kachel auf dem Smartphone-Bildschirm ist. Zum anderen sind es Medien, die selbst große Wirtschaftsredaktionen beschäftigen.

Dr. Sabine Graumann interviewt Sebastian Matthes, rechts ist das Ergebnis einer Live-Umfrage zum Leseverhalten eingeblendet. (Bildschirmfoto)

Alleinstellungsmerkmal des Handelsblatt ist es einerseits exklusive und relevante News aus den Kernfeldern Branchen, Finanz- und Wirtschaftspolitik mit der größten Wirtschaftsredaktion Deutschlands zusammenzustellen, andererseits gibt es aber auch beeindruckende und beängstigende Entwicklungen in der Wirtschaft zu vermelden: Disruptionen, Einfluss der KI, Dekarbonisierung der Wirtschaft. Diese großen Veränderungstreiber beeinflussen die Wirtschaft und Handelsblatt will diese Veränderungen beschreiben und Chancen ausloten. Das ist zwar ein hoher Anspruch, aber das ist die Antwort, die das Handelsblatt geben muss, weil es die besten Kontakte in die Wirtschaft hat und analysieren kann, wo die Probleme liegen. Es ist die Plattform, auf der diskutiert wird, wie die Wirtschaft morgen aussehen wird. Ziel ist daher ein Dreiklang aus erstens: Exklusive Neuigkeiten, die noch nicht berichtet wurden, Zahlen, Daten, Fakten, nüchtern und schnell auf den Punkt, zweitens: Die Analyse als wichtiges Feld, Reports, die Entwicklungen von allen Seiten beleuchten, und drittens: Die Kommentierung, z. B. mittels Podcast, in der ein längerer Austausch mit einer Person stattfindet.

Die Redakteure können so auch selbst zu Personenmarken werden, relevante Figuren, die für ein bestimmtes Thema, als Moderatoren oder Diskutanten angefragt werden und ggf. mit ihrem Newsletter oder Blog den Verlag wechseln. Medienmarken profitieren von starken Personenmarken.

Eine Redaktionskonferenz herkömmlicher Art gibt es nicht mehr. Eine digital geprägte Redaktion, die rund um die Uhr relevante Informationen auf die Website bringen will, kann nicht mehr alles über die Person des Chefredakteurs entscheiden. Zwei Redakteure arbeiten beispielsweise in den USA und sorgen dafür, dass morgens um 6:00 Uhr auf der Website das Aktuelle aus Asien steht. Redaktionsschluss für die Druckausgabe ist 18:00 Uhr, die meisten Texte treffen zwischen 16:00 und 17:00 Uhr ein. Im digitalen Bereich gibt es Peaks zwischen 6:00 und 7:00 Uhr sowie um 11:00 Uhr. Wichtige Website-Aufmacher planen die Ressorts. Den Seitenaufmachern in der gedruckten Ausgabe entsprechen heute die Website-Aufmacher. Dabei muss auf die Lesegewohnheiten Rücksicht genommen werden. Es macht keinen Sinn, morgens um 6:00 Uhr ausführliche Reports zu veröffentlichen, diese werden eher spätnachmittags und abends gelesen. Für die Auswahl der Inhalte ist das journalistische Urteil maßgebend, nicht das Bauchgefühl, und auch nicht, womit Geld zu verdienen ist. Die Redaktionen haben absolute Freiheit, sie müssen unabhängig agieren und entscheiden können, was publiziert wird und der Chefredakteur trägt die Verantwortung,

Die Redaktionen können heute in Echtzeit sehen, was am meisten gelesen wird, was männliche und weibliche, jüngere und ältere Personen lesen. Das Handelsblatt ist zwar kein Datenunternehmen, aber ein Unternehmen, das sich von Daten informieren lässt. Wenn festgestellt wird, dass ein Beitrag, der in der Recherche teuer war, kaum auf Interesse stößt, wird versucht nachzubessern, um die Leserschaft durch andere Infografiken oder eine andere Aufbereitung besser zu erreichen.

Videos werden nicht sehr nachgefragt, aber Podcasts kann man auf dem Laufband konsumieren, bei der Hausarbeit, unterwegs. Sie werden von der jüngeren Zielgruppe (25 bis 35 Jahre) stark nachgefragt und sind dort wichtiger für die Leserbindung als Kommentare oder Leitartikel.

Das Research Institut war früher Teil des Handelsblatts und beschäftigte vier bis fünf Personen, die nur fürs Handelsblatt Daten analysiert haben. Inzwischen wurde das Institut ausgegründet und jetzt können auch Dritte Studien in Auftrag geben. Die Beschäftigten im Research Institut haben mehr Zeit, sich in Zahlen zu vertiefen, sie arbeiten eher wissenschaftlich und sind eine Ergänzung zur redaktionellen Arbeit der Journalisten. Es gibt Schnittmengen, aber im Grunde ist es ein anderes Geschäft.

Matthes beobachtet eine starke Spezialisierung bei der Informationsaufnahme – alle lesen sehr viel, aber immer spezieller. Über die eigene Branche, das eigene Unternehmen wird viel gelesen, aber die breite Information wird immer weniger. Die Wirtschaft verändert sich dramatisch und man könnte von anderen lernen, denn breites Wissen ist wichtiger denn je, aber Algorithmen führen zur Konzentration des Wissens und einen Tunnelblick. Ideen entstehen aber, wenn unterschiedliche Informationen und Eindrücke zusammenkommen, nicht auf einem eingefahrenen Weg, so sein Appell.

Strategische Unternehmensentscheidungen

Marc Berenbeck, ein Informationsvermittler mit einer eindrucksvollen Funktionsbeschreibung, nämlich Practice Insights Manager Global Health Practice, beschrieb unter dem Leitthema „Der Informationsvermittler – mehr als ein Datenlieferant. Meist im Hintergrund agierend, oftmals ein unterschätzter Indianer, bildet der Wissensexperte das Rückgrat erfolgreicher Teams und Projekte“ seinen Werdegang und seine Arbeit in der international tätigen Unternehmensberatung Kearney. Angefangen hat er dort als Werkstudent mit klassischen Rechercheaufgaben in der Informationsabteilung, heute ist er nach zwanzig Jahren Experte für Pharma, Medizin, Gesundheit und Diskussionspartner der Beraterinnen und Berater auf Augenhöhe. Erst in den letzten Jahren sei ihm bewusst geworden, was die eigene Arbeit zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt. Voraussetzungen für diese Entwicklung zum Wissensexperten waren Mut, Ausdauer, der Aufbau eigener interner und externer Netzwerke und die tagtägliche Erweiterung des Wissens. Generell spielt der Austausch im und mit dem jeweiligen Team eine wichtige Rolle.

Marc Berenbeck erläutert seine Arbeitsweise als Wissensexperte. (Bildschirmfoto)

Der Mehrwert des Vermittlungsergebnisses liegt in der direkt verwertbaren fertigen Analyse. Rohdaten, Analystenberichte, Geschäftsberichte allein reichen nicht. Für die Analyse braucht man handwerkliche Fertigkeiten und Fähigkeiten, man muss in der Materie drinstecken, mit Excel umgehen können. Aber die eigene Expertise schafft den entscheidenden Mehrwert und ist Voraussetzung, um strategische und unternehmenswichtige Entscheidungen für interne und externe Klienten und Kunden liefern zu können. Einschätzungen zu bestimmten Fragen liefern, eigenes Wissen einfließen lassen, Experten im Unternehmen zusammensuchen und einbinden, gehören dazu. „Ich arbeite gerne im Hintergrund, aber ich bin auch das Rückgrat“ charakterisiert Berenbeck sein Selbstbild.

Wichtig sind für ihn drei Bereiche: Erstens, das, was er als Persönlichkeit mitbringt, Interesse, intrinsische Motivation und Begeisterungsfähigkeit, aber auch Mut, wenn man eine eigene Meinung einbringen will. Zweitens Kompetenz sowohl in methodischen Fragen wie auch als Informationsspezialist, aber auch fundiertes fachliches Wissen und die Aufgeschlossenheit über den Tellerrand zu blicken, um neue Wege einzuschlagen. Drittens das Rollenverständnis als Teamplayer, glaubhaft sein, eigene Leistungen selbstbewusst vertreten, aber die Beiträge anderer auch publik machen, Mutmacher in der Ausbildung der Nachwuchskräfte sein.

Markteintrittsentscheidungen

Einen Best Practice-Erfahrungsbericht zu Markteintritten aus der Welt der fast moving consumer goods, also der Konsumgüter mit schnellem Warenumschlag, gab Dr. Martina Merkle, Senior Consultant eXcellence Team der Migros Industrie AG aus der Schweiz. Sie hat zahlreiche Markteintritte der Migros Industrie in verschiedenen Ländern begleitet und schätzt, dass sie 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für Informationsbeschaffung aufwendet. Größtes Geschäftsfeld der Migros-Gruppe ist der genossenschaftliche Einzelhandel. Dreh- und Angelpunkt beim Kampf um knappe Regalplätze und vordere Plätze im E-Commerce-Ranking sind Daten.

Konsumenten handeln nicht immer rational, sie werden zunehmend individueller und anspruchsvoller und wünschen sich Sonderangebote. Beim Vordringen in neue Märkte verbindet Händler und Migros Industrie das Interesse, gemeinsam zu wachsen. Dazu müssen Wachstumsfelder identifiziert und gemeinsam erschlossen werden. Wer den Wachstumsmarkt erschließen will, muss den Händler überzeugen, dass nicht nur das Produkt hochwertig sein muss, sondern auch die kommunikative Vermarktung stimmig.

Zur Beschaffung der erforderlichen Daten für die verschiedenen Länder, Märkte, Konsumenten sowie den stationären und Online-Handel dient ein komplexes Daten-Ecosystem. Datenlieferanten sind nationale und internationale Marktforschungsinstitute, die z. B. auch sensorische Tests vor der Vermarktung in anderen Ländern durchführen, aber auch Auswertungen von Social Media oder Scanning-Daten für einzelne Märkte und Prognosedaten. Aus diesen Daten werden sog. Insights abgeleitet, Erkenntnisse, die den Absatz von Produkten unterstützen, wobei stets auch das kulturelle Umfeld berücksichtigt werden muss. Die Insights sind Basis, um Handel und Kundschaft mit zielgruppenspezifischen Geschichten zum wiederholten Kauf zu bewegen.

Information Professionals müssen nach Meinung von Martina Merkle resistente Chamäleons sein, die den Datendschungel kennen, mit Insights Geschichten erzählen können, aber auch Technik-Freaks sind. (Bildschirmfoto)

Information Professionals müssen in diesem Umfeld flexibel sein, sich gut vernetzt ständig auf dem Laufenden halten, auch bei den Kunden Teil des Teams werden, wissen, wo welche Daten zu beschaffen sind, den richtigen Mix an Informationen in der passenden Menge zusammenstellen, Erkenntnisse vermitteln, persönliche Kontakte zu Marktforschern und Einkäufern pflegen und gute Geschichtenerzähler sein, sprich: Die Gabe haben, wie beim Pitch, in wenigen Minuten die Dinge auf den zu Punkt bringen. Man braucht lange, bis ein Händler Vertrauen gefasst hat und bereit ist, Daten zu teilen.

Anwendungsprogramme, die man beherrschen muss, sind nach wie vor PowerPoint, Excel sowie Visualisierungsprogramme wie Tableau. Methodisch sollte man in Marktforschung fit sein und kurze Umfragen innerhalb von 24 Stunden durchführen können. Neben der eigenen Methodenkompetenz ist die Kenntnis der Umfragebranche unverzichtbar, und selbstverständlich laufend aktualisierte Fachkompetenz.

Investment- und Risikoentscheidungen

Die 2016 in Berlin gegründete YUKKA Lab AG hat sich auf die Auswertung unstrukturierter Echtzeitdaten spezialisiert, um auf deren Basis Risiko-, Kredit-, ESG- (Environment, Social & Governance) und Investmententscheidungen zu verbessern. Mitgründer Oliver Berchtold erläuterte, dass strukturierte Daten nie in Echtzeit verfügbar sind und immer ein Bild der Vergangenheit zeigen. Die tägliche Datenflut lässt sich nur noch mittels datengetriebener Prozesse vorurteilsfrei nach relevanten Neuigkeiten durchforsten.

Das Unternehmen speist täglich über 700.000 Nachrichten aus über 150.000 Quellen weltweit in sein System ein. Dabei wird großer Wert auf die Qualität gelegt und ein hoher Betrag für lizenzierte journalistische Quellen aufgewandt. Social Media bleiben unberücksichtigt, um Social Bots keinen Einfluss zu gewähren. Auch interne Berichte werden nicht einbezogen, weil es um einen neutralen Medienradar, um den Blick von außen geht. Mit Methoden der Verarbeitung natürlicher Sprache und des maschinellen Lernens werden die Nachrichten anhand der mehr als 50.000 Firmennamen und über 160.000 Ereignisklassen im System analysiert und interpretiert.

Ergebnis sind strukturierte Indikatoren, die die Anzahl und Tonalität der Nachrichten beschreiben, ihren Risiko- und ESG-Score beziffern sowie eine Punktzahl für die erwartete Entwicklung des Firmenwerts angeben. Mit Hilfe des News-Archive von über zwanzig Jahren lassen sich dann Vorhersagen für die unmittelbare und weitere Zukunft eines Unternehmens ableiten, die als Signale auf einer graphischen Darstellung erkennbar sind.

Aus unzähligen aktuellen Nachrichtentexten werden so beim Durchlauf durch die fünf Ebenen des KI-Frameworks Daten, Trends und schließlich Vorhersagen als hochwertige Unterstützung für Entscheider. Auch kleinere und regionale Unternehmen werden so mit beobachtet.

In einer Live-Vorführung und anhand verschiedener Fallstudien wurde die Leistungsfähigkeit des System eindrucksvoll demonstriert. Anstatt vier Wochen, die ein Analyst brauchen würde, um Informationen zum ESG-Risiko von tausend Firmen mit Suchmaschinen zu recherchieren, benötigt er mit dem ESG Scanner einen halben Tag, weil das System ihm direkt anzeigt, welche der tausend Unternehmen eine genauere Betrachtung erfordern, weil ihr Risiko-Score unter dem festgelegten Schwellenwert liegt.

Angeboten wird die Software als Service, jeder kann bei entsprechenden Kenntnissen oder nach Schulungen selbst damit arbeiten.

Im Unterschied zu den anderen Referenten hatte Oliver Berchtold bedauerlicherweise keine zielgruppengerechte Anpassung seiner – in der Beraterbranche üblichen – englischsprachigen Präsentation in deutsche Fachterminologie vorgenommen.

Oliver Berchtold erläutert am Beispiel ESG-Investment: Durch Auswertung der Tonalität lassen sich bessere Ergebnisse für ein hinsichtlich Risiko und Ertrage optimiertes Portfolio erzielen. (Bildschirmfoto)

Podiumsdiskussion „Die Kunst der Entscheidungen(en)“

In einer abschließenden Podiumsdiskussion ging es unter der Moderation von Tim A. Brouwer noch einmal um das Berufsverständnis der Information Professionals. Werner Müller von Genios wünscht sich mehr Mut, mehr Kommunikationsbereitschaft. Unterstützung durch automatisierte Auswertungen (KI) wird gerne akzeptiert, weil sich die Menge der neuen Quellen anders nicht mehr bewältigen lässt. Informationen sind die Basis, aber mit Beratung gewinnt man, ist sich Marc Berenbeck sicher, und für Martina Merkle ist klar, dass Zeitvorgaben immer eingehalten werden, zur Not auf Kosten der Genauigkeit einer Antwort. Eine Herausforderung sieht Sebastian Matthes in Zukunft durch die von KI erzeugten Videos, Bilder, Audiobeiträge, denen man u. U. nicht mehr trauen kann (Deep Fakes). Medienerziehung und Aufklärung werden deshalb immer wichtiger.

Insgesamt konnte man bei dieser Fachtagung für Information Professionals und Data Scientists etliche interessante Zahlen und Einschätzungen über Arbeitsabläufe und aktuelle Entwicklungen aus einzelnen Unternehmen erfahren. Doch im Grunde wurde erneut bestätigt, was die Branche schon sehr lange weiß und immer wieder betont: Information Professionals sind nicht informationswissenschaftlich unterwegs. Es sind Praktiker der Informationsverwaltung, -beschaffung und -versorgung, die ihre Werkzeuge souverän beherrschen. Aber sie sind vor allem auch Fachleute, Wissensexpertinnen und -experten auf dem von ihnen beackerten Gebiet, für das sie Urteilskraft und umfassende fachliche Kompetenz mitbringen. Insofern werden sie mehr und mehr Partner der Entscheider, auch wenn sie eher im Hintergrund wirken. Als Analogon dient für mich immer der Redenschreiber, der öffentlich fast nie in Erscheinung tritt und dessen Formulierungen dennoch als wichtige Zitate von Bundespräsidenten („Ruckrede“) oder Kanzlern („Mehr Demokratie wagen“) weitreichenden Einfluss haben können.

Das Moderatorenteam Ralf Hennemann und Dr. Sabine Graumann verbschieden sich nach einer gelungenen Online-Tagung und freuen sich auf die Steilvorlagen 2022. (Bildschirmfoto)

Deskriptoren

Tagung, Beruf, Informationsvermittlung, Beratung, Automatische Indexierung, Künstliche Intelligenz

© 2022 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Frontmatter

- Informationsgesellschaft

- Vertrauen und Verantwortung

- Informationsverhalten

- Daseinsbezogene Informationskompetenz in ländlichen Räumen (DILRA)

- Digitales Museum

- Das digitale Jüdische Museum Frankfurt

- Digitaler Stadtraum

- METAhub Frankfurt – Kultur im digitalen und öffentlichen Raum

- Informationswissenschaft

- Zur gesellschaftlichen Verantwortung der Informationswissenschaften

- Tagungsbericht

- Barrierefreiheit digital und analog gedacht

- Information Professionals sind Fachleute

- Informationsvermittlung in Zeiten der Distanz

- Interdisziplinäre Forschungszugänge zu Wissenschaftskommunikation und Informationsverhalten in der Corona-Pandemie

- Nachrichten

- Informationen

- Aus der DGI

- Terminkalender 2022

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Frontmatter

- Informationsgesellschaft

- Vertrauen und Verantwortung

- Informationsverhalten

- Daseinsbezogene Informationskompetenz in ländlichen Räumen (DILRA)

- Digitales Museum

- Das digitale Jüdische Museum Frankfurt

- Digitaler Stadtraum

- METAhub Frankfurt – Kultur im digitalen und öffentlichen Raum

- Informationswissenschaft

- Zur gesellschaftlichen Verantwortung der Informationswissenschaften

- Tagungsbericht

- Barrierefreiheit digital und analog gedacht

- Information Professionals sind Fachleute

- Informationsvermittlung in Zeiten der Distanz

- Interdisziplinäre Forschungszugänge zu Wissenschaftskommunikation und Informationsverhalten in der Corona-Pandemie

- Nachrichten

- Informationen

- Aus der DGI

- Terminkalender 2022