MSB-Net

MSB 01

Vorstellung des MSB-Net

* A. Bernstein, Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Labors für Muskuloskelettale Forschung, Freiburg, Deutschland

Das Netzwerk für Muskuloskelettale Biomechanik, kurz MSB-Net, der Sektion Grundlagenforschung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) ist eine Plattform, auf der Forscher, Kliniker und vor allem Nachwuchsforscher, die sich für das Thema Biomechanik interessieren, zusammenarbeiten, sich treffen und austauschen können. Das Netzwerk hat knapp 30 Labore.

Zur intensiveren Behandlung einiger Themenbereiche hat sich das MSB-Net in Themen-Cluster organisiert. Diese Clusterstruktur ist eine offene (freiwillige) Vereinigung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die beliebig erweitert werden kann, sowohl in der Zahl der Cluster als auch in der Anzahl der Teilnehmer. Gemeinsame Ziele der Cluster sind die Bearbeitung von aktuellen Forschungsthemen und die Vorbereitung gemeinsamer Antragstellungen.

MSB 02

Biotribologische Materialpaarungen für die Hüftendoprothetik: Woher? Stand. Wohin?

*R Sonntag

Universitätsklinikum Heidelberg, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Labor für Biomechanik und Implantatforschung, Heidelberg, Deutschland

Mit der Versorgung eines degenerativ veränderten Gelenks durch eine Endoprothese wird die natürliche Gelenksituation durch ein technisches Kunstgelenk ersetzt, das mechanischen Veränderungen unterliegt. Verschleiß in der eigentlichen Gleitfunktion und die biologische Wirkung auf das Grundmaterial sowie Verschleißprodukte kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Das klinische Outcome ist dabei abhängig (a) von der Expertenmeinung des Operateurs und der technischen Fertigkeit des OP-Teams, (b) vom Patienten, der als „Nutzer“ Verantwortung bei der Belastung des Gelenks hat und (c) vom verwendeten Implantatsystem. Vor dem Hintergrund klinischer Kurz- bis Langzeitbeobachtungen werden Materialgleitpaarungen (Grundmaterialien, Beschichtungen, Oberflächenmodifikationen, Weich-Weich-Gleitpaarungen), die aktuell zum Einsatz kommen, kritisch vorgestellt und solche, die ein Potential in der Endoprothetik zeigen.

MSB 03

Type and composition of polyethylene material determine the amount and properties of generated wear particles

*J. Markhoff1, C. Zietz1, G. Fulda2, R. Bader1

1Orthopädische Klinik und Poliklinik, Forschungslabor für Biomechanik und Implantattechnologie, Rostock, Deutschland

2Elektronenmikroskopisches Zentrum, Rostock, Deutschland

Introduction:

Mechanically stressed joint endoprostheses produce wear debris and particles causing osteolysis and loosening of the implant. A current material for articulating components of total hip endoprostheses is ultra-high molecular weight polyethylene (UHMW-PE), whose manufacturing is with crucial influence on the resistance towards abrasive wear. While the moulding and sterilisation process, grain size of the raw material, pressure, temperature and gas atmosphere are relevant for the material stability and wear particle release.

Materials and Methods:

Three types of polyethylene (PE) were analyzed concerning amount, size distribution and morphology of particles. Conventional, non-cross-linked N2Vac™, vacuum-packaged in a nitrogen atmosphere, X3™, cross-linked by sequential gamma irradiation and vitamin E-blended cross-linked UMHW-PE (Implacross® E) were used. Particle generation was carried out in a hip wear simulator according to ISO 14242. PE liners articulated against ceramic (Al2O3 Ø = 28 mm; N2Vac™, X3™) and metallic heads (CoCr Ø = 32 mm; Implacross® E) over one million load cycles in bovine serum at 37°C and 1 Hz. Digestion of definite serum volumes (0.1/ 0.25/ 0.5/ 1.0 ml) was done in hydrochloric acid (37%) (1:5) for 60 min at 60°C and 500 rpm. The particle digestion was filtered through polycarbonate filters (Ø 47 mm; 0.05 mm pore-size) using chromatography methanol. Twenty randomly selected pictures (magnification 10.000x) were done using SEM and evaluated with image software Leica QWin determining particle number and size distribution.

Results and Discussion:

Particle amounts increase with higher serum volumes (all: p ≤ 0.001) along power trend lines (R² ≥ 0.996). Particle amount decreases from N2Vac™ to X3™ (deviation: 28-46%) and Implacross® E (69-71%) and from X3™ to Implacross® E (42-58%). Particle morphology varied between fibrils (mainly N2Vac™, partly Implacross® E), round and oval particles (all) rooted in its material structure. Particle size distribution within a PE type was similar between the serum volumes, but with the most particles at 0.1-0.2 μm decreasing to 1 μm. Between the PE types greatest difference revealed at size up to 0.1 μm, with Implacross® E having higher amounts in higher size ranges in general.

In summary, the type and composition of PE determines amount, morphology and size distribution of generated wear particles.

MSB 04

Vergleichende biomechanische Untersuchung von Repositions- und Stabilisierungsimplantaten mit und ohne Knochenzement bei Wirbelkörper-Kompressionsfrakturen

*R. Dammer1, S. A. Ender2,3, M. Weser1, D. Kluess1, R. Bader1

1Universitätsklinikum Rostock/OUK, FORBIOMIT, Rostock, Deutschland

2Universitätsmedizin Greifswald, Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Greifswald, Deutschland

3Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau , Klinik für Wirbelsäulenchirurgie, Berlin, Deutschland

Einleitung:

Die thorakolumbale Region (T10-L2) ist der Entstehungsort der meisten Wirbelfrakturen aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchungen in diesem Bereich. Wirbelkörperkompressionsfrakturen Typ A nach Magerl sind die üblicherweise auftretende Frakturform [i], häufig bei älteren Patienten mit Osteoporose. Die sofortige operative Stabilisierung dieser Frakturen erlaubt eine baldige Mobilisierung. Eine Stabilisierung kann durch Vertebroplastie, Kyphoplastie oder heutzutage auch durch die Versorgung des frakturierten Wirbels mit einem expandierbaren Titannetz-Implantat erfolgen. Der durch das Implantat geschaffene Hohlraum wird üblicherweise mit Knochenzement (meist Polymethylmethacrylat (PMMA)) aufgefüllt. Mitunter bestehen hier Kontraindikationen bezüglich Form der Fraktur oder bei Hypersensitivität des Patienten gegen einen Bestandteil des Knochenzementes und des Titannetzes. Das Ziel dieser experimentellen Studie war der Vergleich verschiedener Behandlungsmethoden nach Kompressionsfrakturen mittels Benutzung von künstlichen osteoporotischen L1 Wirbelkörpern hinsichtlich der maximalen Bruchlast.

[i]Wood KB, Li W, Lebl DR, Ploumis A. Management of thoracolumbar spine fractures. Spine J. 2014 Jan;14(1):145-64. doi: 10.1016/j.spinee.2012.10.041.

Materialien und Methoden:

Ein Prüfstand wurde konzipiert und aufgebaut, mit dem sowohl native als auch künstliche Wirbelkörper in einer servohydraulischen biaxialen Prüfmaschine getestet werden können. Als Prüfkörper standen künstliche osteoporotische L1 Wirbelkörper (Sawbones Europe AB, Malmö, Schweden) zur Verfügung. Durch mechanische Belastung der vorderen Säule (mit bis zu ~3 kN) wurden Kompressionsfrakturen der Wirbelkörper mit einer Reduktion von 25% der anterioren Höhe generiert. Nach Behandlung der frakturierten Wirbel entweder mittels Kyphoplastie oder expandierbarem, mit Knochenzement gefülltem, Titannetz-Implantat bzw. ungefülltem Titannetz-Implantat wurden die Wirbel in mit Ringerlösung getränkten Tüchern für 24 h bei Raumtemperatur gelagert, um eine Aushärtung des Knochenzementes zu gewährleisten. Eine Sinusschwingung zwischen 100 und 600 N bei 5Hz wurde in einer servohydraulischen Prüfmaschine appliziert, um die Belastung der Wirbelsäule einer älteren Person von etwas weniger als einer Woche zu simulieren [i]. Im Anschluss werden die Wirbelkörper axial bis zur maximalen Bruchlast der anterioren Säule belastet.

[i]Wilke HJ, Mehnert U, Claes LE, Bierschneider MM, Jaksche H, Boszczyk BM. Biomechanical evaluation of vertebroplasty and kyphoplasty with polymethyl methacrylate or calcium phosphate cement under cyclic loading. Spine (Phila Pa 1976). 2006 Dec 1;31(25):2934-41.

Ergebnisse und Diskussion:

Um in den Kunstknochen eine Reduktion der anterioren Höhe von 25% generieren zu können, wurde eine axiale Druckkraft von 1.058 ± 210 N aufgebracht. Nach Behandlung mittels Kyphoplastie konnte ein Wiederaufrichtungserfolg des Wirbelkörpers von 39% erzielt werden. Mit dem PMMA gefüllten Titannetz-Implantat wurden 51% und mit ungefülltem Implantat 45% erreicht. Die Bruchlast, bezogen auf die bei 25% Höhenreduktion applizierte Kraft, konnte in allen Fällen wiederhergestellt werden. Für die Kyphoplastie ergab sich eine Rate von 1,44 für das gefüllte Implantat eine Rate von 1,84 und für das ungefüllte Implantat eine Rate von 1,65.

Zementaustritte, Unverträglichkeiten und die Veränderung der Wirbelstruktur gelten als Risiken einer Vertebro- bzw. Kyphoplastie [i]. Durch die Frakturbehandlung mit dem expandierbaren Titannetz-Implantat können die einzubringenden Zementmengen reduziert werden [ii]. In der vorliegenden Studie konnten wir zeigen, dass die Behandlung mit einem Titannetz-Implantat ohne PMMA-Füllung vom biomechanischen Standpunkt her eine Alternative zur Kyphoplastie darstellt.

Referenzen:

[i]Bühren V, Josten C (Hrsg). Chirurgie der verletzten Wirbelsäule - Frakturen, Instabilitäten, Deformitäten, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013

[ii]Upasani VV, Robertson C, Lee D, Tomlinson T, Mahar AT. Biomechanical comparison of kyphoplasty versus a titanium mesh implant with cement for stabilization of vertebral compression fractures. Spine (Phila Pa 1976). 2010 Sep 1;35(19):1783-8.

Danksagung:

Wir bedanken uns bei der Firma Alphatec Spine® (Alphatec Spine, Inc., Carlsbad, CA, USA) für die Bereitstellung der Implantate und des Instrumentariums.

MSB 05

Ermittlung mechanischer Kennwerte mittels Indentation

* M. Seidenstücker

Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Arbeitsgruppe des Labors für Muskuloskelettale Forschung, Freiburg, Deutschland

In der Materialprüfung sind Indentationsverfahren bereits seit Jahren gängige Praxis. Jedoch war es bisher nicht so ohne weiteres möglich Gewebeproben, insbesondere Weichgewebe wie Knorpel zu untersuchen. Mit dem Mikroindenter Mach-1TM von Biomomentum können sowohl flexible Biomaterialien wie Kontaktlinsen oder Wundauflagen aus elektrogesponnenen Gelatinefliesen genauso wie biologische Proben, wie Knorpelgewebe im trockenen Zustand sowie in PBS untersucht werden. Außerdem besteht die Möglichkeit einer vollautomatischen Oberflächenuntersuchung an vorher festgelegten Punkten der Probe, sowie eine anschließende Dickenmessung an den gleichen Positionen.

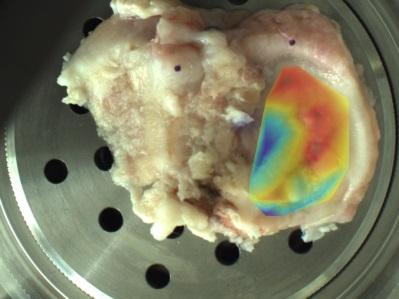

Es sollen zwei Beispiele für Untersuchungsmöglichkeiten vorgestellt werden. Für die Untersuchungen wurden elektrogesponnene Fliese aus 16% w/v Gelatine sowie dem Gemisch aus 50 w% Gelatine und 50 w% Polyethylenglycol (PEG) verwendet. Das PEG wurde in einem anschließenden Waschprozess wieder entfernt. Es wurden Proben mit 4mm Durchmesser ausgestanzt und einem Kompressionstest unterzogen. Für die Untersuchungen wurde der Mach-1 TM V500css von Biomomentum Inc. mit einem zylindrischen Indenter mit 1,2 cm Durchmesser verwendet. In einer zweiten Versuchsreihe wurde der Gelenkknorpel auf humanen Tibia Plateaus untersucht. Dazu wurden im Rahmen der Implantation einer Knieprothese explantierte Tibia Plateaus untersucht. Es erfolgte zunächst eine Ermittlung der mechanischen Kennwerte mit einem 1mm Kugelindenter und anschließend die Bestimmung der Knorpeldicke.

Für die elektrogesponnenen Fliese aus Gelatine ergaben sich E-Module von 7-12 KPa. Die Gelatine-Fliese mit ausgewaschenem PEG zeigten E-Module von 1,5 – 8 KPa. Bei der Auswertung der automatischen Indentation kam das Elastische Modul nach Hayes zum Einsatz. In Abb.1 ist der Fit (in blau) im Vergleich zu den gemessenen Werten (schwarz) dargestellt. Aus den Daten der Knorpeldickenmessung konnte ein Oberflächenprofil der Tibia erstellt werden, dieses ist in Abb.2 dargestellt. Der Bereich unterhalb des intakten Meniskus zeigt eine deutlich geringere Abnutzung als im Bereich der Kondylen.

©2015 by De Gruyter

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Vorträge

- Keynote Lecture I

- Drug-Delivery

- Keynote Lecture II

- Rapid Prototyping

- Young Scientist Forum

- Keynote Lecture III

- Biomaterialien I: Synthese und Charakterisierung

- Biokompatibilität I: in vivo und in vitro

- Biomaterialien II: Keramiken

- Biokompatibilität II: Grenzflächen

- Keynote Lecture IV

- Biomaterialien III: Oberflächen

- Biokompatibilität III: Scaffolds für den Gewebeersatz

- MSB-Net

- Klinische Anwendung

- Poster

- Biokompatibilität von Biomaterialien in vivo und in vitro

- Drug-Delivery-Systeme

- Grenzflächen Biosystem und Biomaterial

- Klinische Anwendung von Biomaterialien

- Oberflächen (Funktionalisierung, Beschichtung, Strukturierung)

- Rapid Prototyping/Additive Manufacturing

- Scaffolds für den Gewebeersatz

- Synthese und Charakterisierung von Biomaterialien (Polymere, Metalle, Keramiken, Komposite)

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Vorträge

- Keynote Lecture I

- Drug-Delivery

- Keynote Lecture II

- Rapid Prototyping

- Young Scientist Forum

- Keynote Lecture III

- Biomaterialien I: Synthese und Charakterisierung

- Biokompatibilität I: in vivo und in vitro

- Biomaterialien II: Keramiken

- Biokompatibilität II: Grenzflächen

- Keynote Lecture IV

- Biomaterialien III: Oberflächen

- Biokompatibilität III: Scaffolds für den Gewebeersatz

- MSB-Net

- Klinische Anwendung

- Poster

- Biokompatibilität von Biomaterialien in vivo und in vitro

- Drug-Delivery-Systeme

- Grenzflächen Biosystem und Biomaterial

- Klinische Anwendung von Biomaterialien

- Oberflächen (Funktionalisierung, Beschichtung, Strukturierung)

- Rapid Prototyping/Additive Manufacturing

- Scaffolds für den Gewebeersatz

- Synthese und Charakterisierung von Biomaterialien (Polymere, Metalle, Keramiken, Komposite)