Zusammenfassung

Der Artikel fasst acht Jahre Projektlaufzeit von Austrian Transition to Open Access (AT2OA) und Austrian Transition to Open Access Two (AT2OA2) zusammen, zwei nationale Projekte zur Transformation der österreichischen Publikationslandschaft von Closed zu Open Access. Um nachvollziehbar zu machen, wie es AT2OA und AT2OA2 gelang, die österreichische Open Access-Publikationslandschaft und den nationalen Austausch dazu nachhaltig zu prägen, wird der Bogen vom Verfassen des Projektantrags, über acht Jahre Projektlaufzeit, hin zur nachhaltigen Verstetigung der Projektergebnisse gespannt.

Abstract

The article summarizes eight years of Austrian Transition to Open Access (AT2OA) and Austrian Transition to Open Access Two (AT2OA2), two national projects that aimed to transform the Austrian publishing landscape from closed to open access. To show how AT2OA and AT2OA2 succeeded in shaping the Austrian open access publishing landscape and the national exchange about it, we will bring together the writing of the project proposal, eight years of project work, and the sustainable continuation of the results.

1 Ausgangslage

Im Jahr 2014 schlossen die Kooperation E-Medien-Österreich (KEMÖ),[1] das österreichische Konsortium zum gemeinsamen Erwerb elektronischer Ressourcen, der Österreichische Wissenschaftsfonds (FWF)[2] und das Institute of Physics (IOP) den weltweit ersten Vertrag ab, der neben dem Zugriff auf die elektronischen Zeitschriften auch eine Regelung zum kostenfreien Open Access-Publizieren für die Autor*innen der beteiligten Institutionen enthielt.[3] Damit wurde ein erster wichtiger Schritt in Richtung praktischer Umsetzung der Open-Access-Transformation in Österreich gesetzt, viele weitere sollten in den nächsten Jahren folgen.

Nur ein Jahr nach Inkrafttreten des IOP-Vertrages verhandelten KEMÖ und FWF 2015 ein transformatives Abkommen mit Springer Nature. Parallel dazu verfassten die damals 21 öffentlichen Universitäten Österreichs im Rahmen der Hochschulraumstrukturmittel (HRSM)-Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF)[4] gemeinsam einen Projektantrag mit dem Titel Austrian Transition to Open Access. Ziel war es, durch die Neugestaltung der Lizenzverträge mit den wissenschaftlichen Verlagen und durch gezielte Publikationsunterstützung der Forschenden eine Steigerung des österreichischen Open Access-Publikationsoutputs zu generieren und neue Wege für das Open-Access-Publizieren zu eröffnen. Unter der Leitung der Universitätsbibliothek Wien startete das Projekt zur Beschleunigung der Transformation von Closed zu Open Access im Januar 2016 in seine erste vierjährige Projektphase (2016–2020).

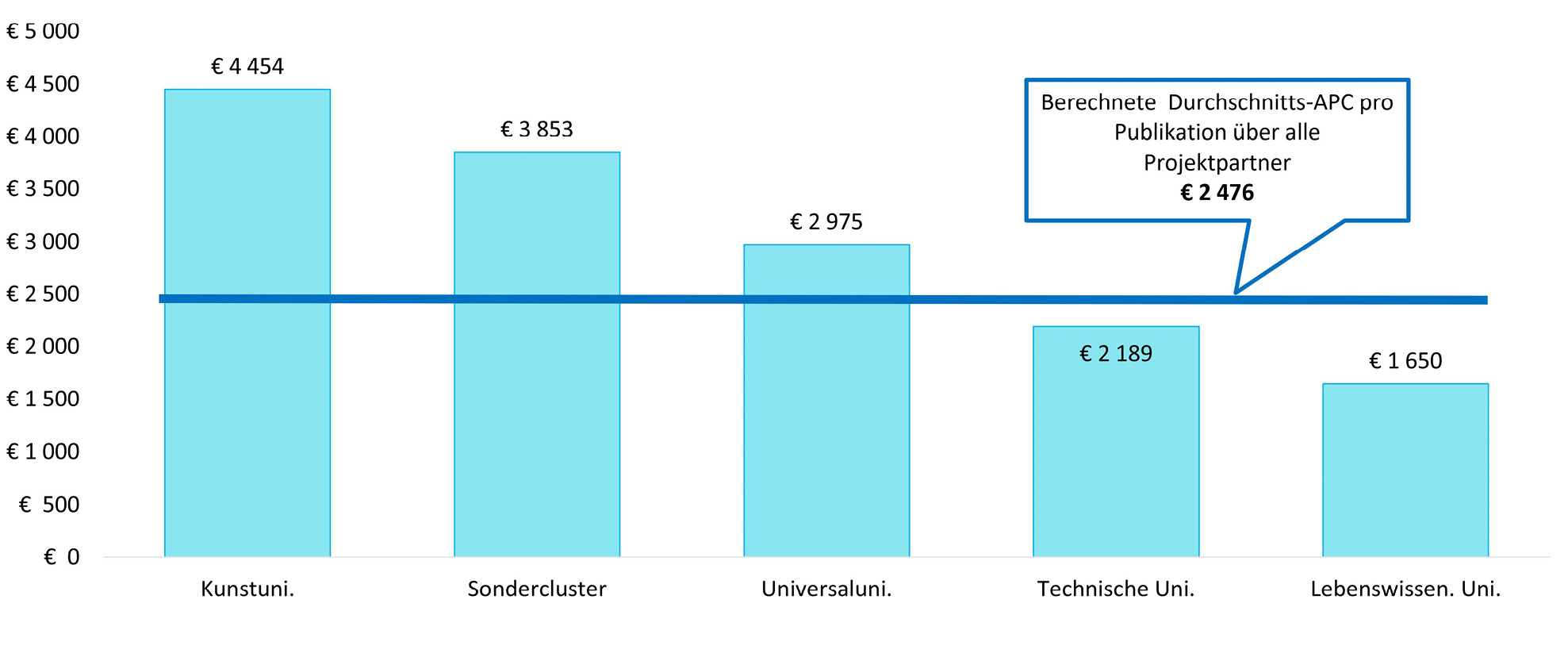

Mögliche Durchschnitts-APCs pro Publikation und Institutionstyp[5]

2 Austrian Transition to Open Access (AT2OA)

In vier Teilprojekten wurden folgende Themen bearbeitet:

Analyse der Auswirkung einer Umstellung auf Open Access,

Finanzierung von Open Access-Übergangsmodellen,

Auf-, Ausbau und Finanzierung von OA-Publikationsfonds und

Förderung von OA-Publikationen und alternativen OA-Publikationsmodellen.

Die Frage, der von den teilnehmenden Einrichtungen von Beginn an das größte Interesse beigemessen wurde, war: Ist eine vollständige Umstellung vom bisherigen Zeitschriftenfinanzierungsmodell (Closed Access) auf Open Access ohne Mehrkosten möglich? Basierend auf einer aus den bibliographischen Datenbanken Web of Science Core Collection (WoS CC) und Scopus erstellten Publikationsoutput-Analyse für das Jahr 2018 wurden die budgetären Konsequenzen, die eine vollständige Transformation zu Open Access für die Projektpartner zur Folge hätte, abgeschätzt. Dabei wurden den Ausgaben für die elektronischen und gedruckten Zeitschriften plus lokalen Open Access-Kosten die Anzahl der Publikationen mit mindestens einem/r Autor*in mit einer Zuordnung zu einer der Projektinstitutionen gegenübergestellt. Das Ergebnis zeigte, dass für die 9900 ermittelten Publikationen (Corresponding Author und Dokumententyp Article und Review) eine durchschnittliche Article Processing Charge (APC) von 2476,00 Euro zur Verfügung stehen würde.[6]

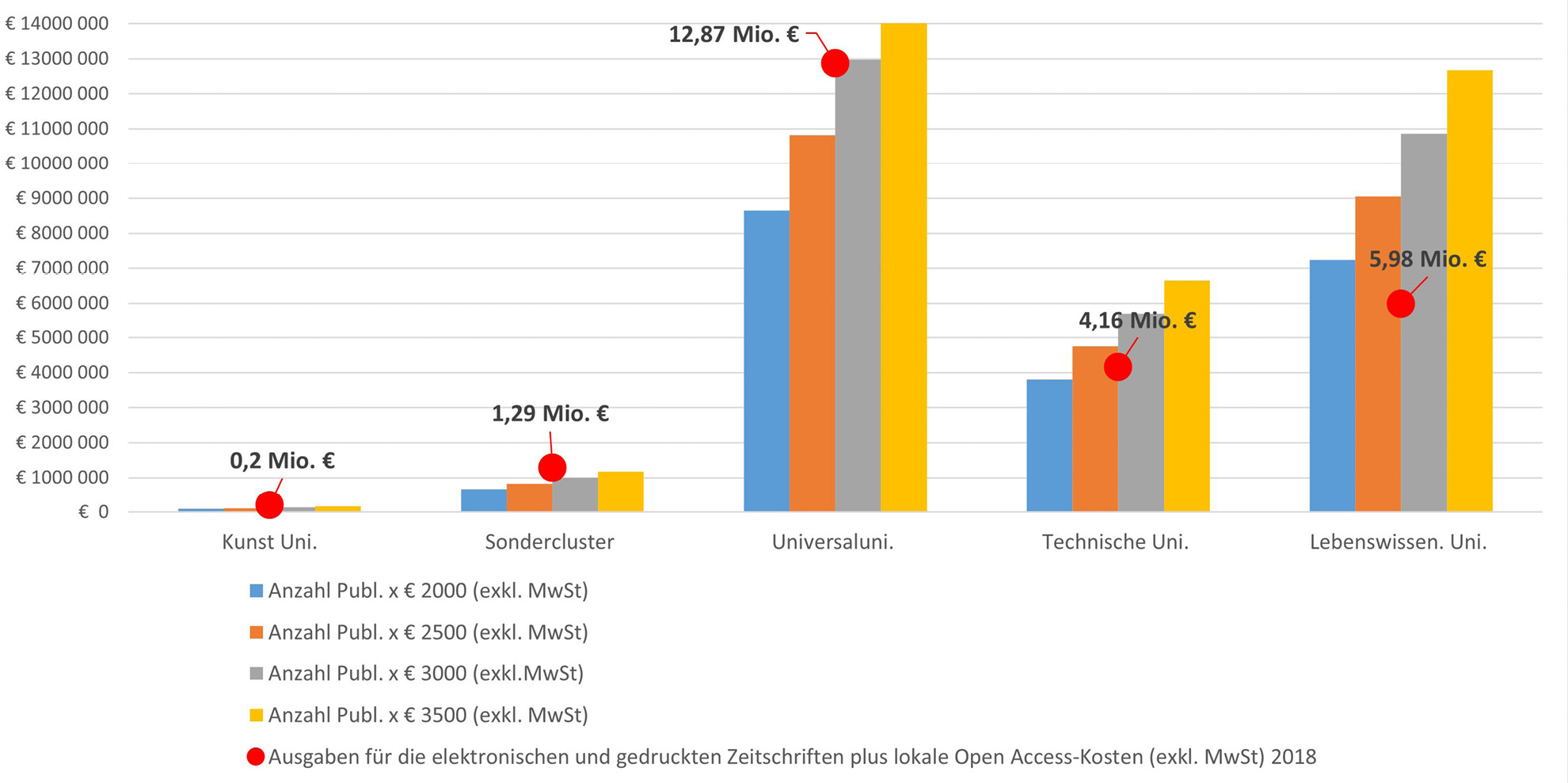

Gleichzeitig wurden dabei aber deutliche Unterschiede offensichtlich, abhängig von der wissenschaftlichen Ausrichtung (Spezial- versus Universaluniversität) und vor allem der dadurch bedingten unterschiedlichen Anzahl der jährlichen Publikationen. Während die Kunst- und ein Teil der Universaluniversitäten wohl ihre gesamten Publikationen finanzieren könnten, trifft dies vor allem für die technischen und medizinischen Universitäten nicht zu. Die Graphik (Abb. 2) vergleicht die tatsächlich getätigten Gesamtausgaben der Institutionen in 2018 (Ausgaben für die elektronischen und gedruckten Zeitschriften plus lokale Open-Access-Kosten) mit ihren Publikationsausgaben, hochgerechnet mit verschiedenen APC-Werten.

Gesamtausgaben 2018 vs. Publikationsausgaben hochgerechnet mit verschiedenen APC-Werten[7]

Auf Grundlage dieser gewonnenen Erkenntnisse wurden durch finanzielle Zuschüsse für Open-Access-Übergangsmodelle, basierend auf einem zuvor entwickelten Kriterienkatalog, transformative Verträge mit wissenschaftlichen Verlagen abgeschlossen und die Teilnahme der einzelnen AT2OA-Partnereinrichtungen an diesen Verträgen durch die Übernahme eines Teils der dabei anfallenden Kosten unterstützt. Ein neuartiges Modell der Kostenaufteilung, das die oben beschriebenen Diskrepanzen ausgleichen und eine nachhaltige Finanzierungslösung für die teilnehmenden Einrichtungen ohne externe Förderquellen ermöglichen sollte, wurde gemeinsam mit der KEMÖ entwickelt und bei diesen Verträgen angewandt. Dieses wurde dann erstmals erfolgreich für die Finanzierung des zweiten Springer Compact-Vertrags (2019–2021) genutzt und diente in leicht adaptierter Form als Vorbild des zweiten Wiley-Vertrags (2020–2023). Auch konnte mit Elsevier 2021 erstmals ein Pilotabkommen geschlossen werden, das neben Publikationen in Hybrid-Zeitschriften auch Artikel in Gold-Journalen des Verlags beinhaltete. Die Publikations- und damit auch Geldströme zwischen Hybrid- und Gold-Zeitschriften sowie zusätzliche Budgetbelastung durch Zahlung von Einzel-APCs wurden mit diesem Pilotprojekt ausgeschlossen.[8]

Weiters wurden Impulse für die Institutionalisierung von Publikationsfonds zur Förderung von Open Access-Publikationen während der Projektlaufzeit gesetzt und ein Austausch zwischen Bibliotheken, Forschungsservices und Buchhaltungen initiiert, um das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Kostenerfassung und Kostentransparenz der für Open Access ausgegebenen Mittel zu schärfen. Die am Projekt beteiligten Einrichtungen einigten sich auf einen Leitfaden[9] für die Gestaltung von Förderbedingungen, der bei der erstmaligen Einrichtung eines Publikationsfonds als Hilfsmittel verwendet werden kann, aber auch Anstoß zur kritischen Durchsicht der Richtlinien bereits bestehender Fonds gab. Damit verfolgte das Dokument vor allem das Ziel, die Förderrichtlinien österreichischer Fonds in einigen zentralen Punkten zu vereinheitlichen.

3 Austrian Transition to Open Access Two (AT2OA²)

Das Nachfolgeprojekt AT2OA² setzte 2021 dort an, wo AT2OA endete. 24 Projektpartner (die nunmehr 22 öffentlichen Universitäten Österreichs sowie zwei Forschungsinstitute) arbeiteten in fünf Teilprojekten weiter daran, die Open-Access-Transformation in Österreich voranzutreiben. Ergänzend zu den bereits in der ersten Projektphase gesteckten Zielen sollten in fünf Teilprojekten u. a. ein österreichweiter Open Access-Monitor programmiert, sich mit dem Phänomen Predatory Publishing näher auseinandergesetzt sowie die Sichtbarkeit von Open-Access-Publikationen anhand alternativer Metriken (Altmetrics) untersucht werden.

3.1 Teilprojekt 1

Das Teilprojekt 1 – Mehr transformative Verträge für Österreich – setzte die Maßnahmen der ersten Projektphase fort und unterstützte Transformationsabkommen, die im Rahmen der KEMÖ verhandelt wurden, finanziell. Mittels Leitlinien[10] wurde sichergestellt, dass alle geförderten Verträge den Prinzipien der Open-Access-Transformation folgen. Abgeschlossen und gefördert wurden Abkommen mit der Association for Computing Machinery (ACM), Elsevier, dem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Oxford University Press (OUP) und Wiley. Auch wurden die Verträge im Nachgang auf ihre Kosten-Nutzen-Relation hin analysiert und die Ergebnisse den Projektpartnern zur Verfügung gestellt.

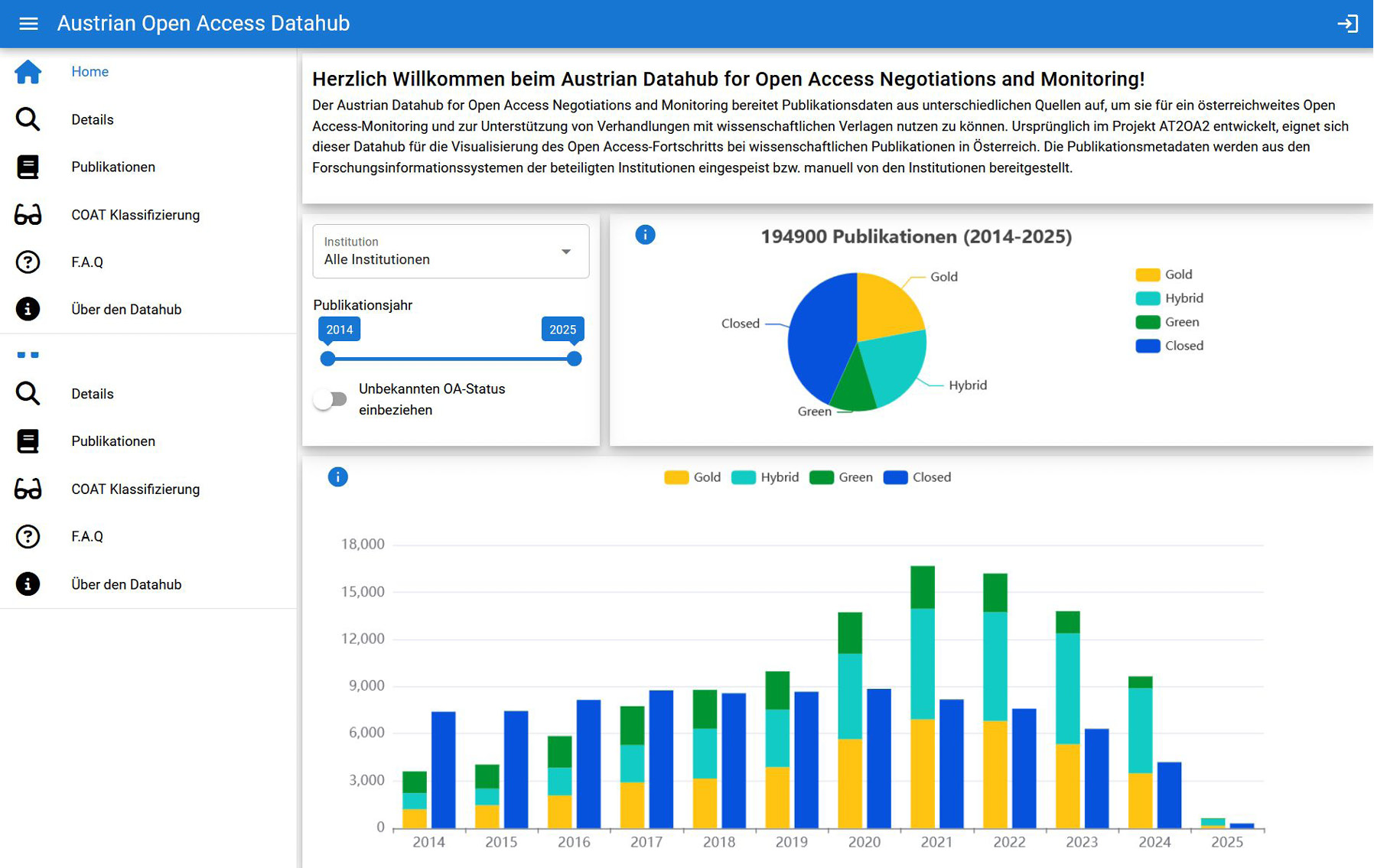

Screenshot Startseite Austrian Datahub for Open Access Negotiations and Monitoring

3.2 Teilprojekt 2

Das Teilprojekt 2 – Austrian Datahub for Open Access Negotiations and Monitoring – hatte zum Ziel, die in AT2OA formulierte Empfehlung, einen Datahub, der ein österreichweites Monitoring des wissenschaftlichen Publikationsoutputs zentral ermöglicht, zu programmieren und dessen nachhaltigen Betrieb sicherzustellen. Hieraus entwickelte sich der Austrian Datahub,[11] dessen Datengrundlage die Publikationsdaten aus den FIS/CRIS-Systemen der teilnehmenden Institutionen bilden. Vorteil der Datenübernahme aus den FIS/CRIS-Systemen ist, dass auch nicht-englischsprachige Publikationen, die in der Regel in kommerziellen bibliographischen Datenbanken unterrepräsentiert sind, bzw. Publikationen ohne DOI, die in besagten Datenbanken nicht aufscheinen, im Datahub sichtbar sind. Mittels externer offener Quellen wie unpaywall,[12] Crossref,[13] DOAJ,[14] Wikidata,[15] OpenAlex,[16] Sherpa/Romeo[17] und OpenAPC[18] werden die Daten aus den FIS/CRIS-Systemen angereichert. Das Tuples-System,[19] ein eigens im ersten Projekt entwickeltes Open-Access-Klassifikationsschema, ermöglicht die Einteilung der Publikationen in die gängigen Open-Access-Varianten (gold, hybrid, green, bronze, diamond). Die Klassifikationskriterien (u. a. Lizenz, Embargo Period, Version) wurden offengelegt, die Transparenz bei der Einteilung der Farben ist also gewährleistet. Stand Februar 2025 liefern bereits 24 österreichische Forschungsstätten ihre Daten an den Hub, der mittlerweile an der Österreichischen Bibliothekenverbund und Service GmbH (OBVSG)[20] verstetigt wurde. Die Finanzierung durch die Partnerinstitutionen der KEMÖ ist nachhaltig gewährleistet.

3.3 Teilprojekt 3

Das Teilprojekt 3 – Erhebung und Analyse von Publikationskosten an österreichischen Universitäten – schärfte an den Forschungsstätten das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer vollständigen Erfassung, korrekten Zuordnung und transparenten Darstellung von (Open-Access-)Publikationskosten. Im Projekt wurden hierzu Empfehlungen[21] formuliert, Informationsmaterialien erarbeitet[22] und gezielt der Austausch mit den involvierten Abteilungen (Bibliotheken, Finanzbuchhaltungen & Controlling, Qualitätsmanagement und Forschungsinformationssysteme) gesucht. Auch die erarbeiteten Musterworkflows[23] und Vorschläge für eine einheitliche und vergleichbare Erfassung von (Open-Access-)Publikationskosten in Statistiken[24] trugen zur Weiterentwicklung der bestehenden Datenbasis für (Open-Access)-Publikationskosten bei.

3.4 Teilprojekt 4

Das Teilprojekt 4 – Predatory Publishing – etablierte Strukturen für den Austausch zwischen den Projektpartnern, um gemeinsam Strategien für den Umgang mit Themen wie Predatory Publishing bzw. Wahrung von Qualitätsstandards im wissenschaftlichen Publikationsprozess zu entwickeln. Die Erkenntnisse dieses Austauschs wurden in Form von verschiedenen Serviceangeboten für unterschiedliche Zielgruppen zur Verfügung gestellt: Unter dem Titel Scholarly Communications in Transition. A Blog about Predatory and Other Phenomena in Academia[25] wurde ein Blog entwickelt, der die sich wandelnde wissenschaftliche Publikationslandschaft sowie die damit einhergehenden Phänomene zum Thema hat. Über die Mailingliste wisskomm – Wissenschaftliche Kommunikation im Wandel – Predatory und andere Phänomene[26] (die mittlerweile über 500 Mitglieder zählt) konnte die Expertise des Teilprojekts im gesamten deutschsprachigen Raum sichtbar gemacht werden.

Während der Projektlaufzeit wurde die Entwicklung einer Open Educational Ressource (OER) begonnen, die die Themen Predatory Practices und Wahrung von Qualitätsstandards im wissenschaftlichen Publikationsprozess in Form eines iMooX-Kurses für Jungwissenschaftler*innen aufbereiten soll. Auch mit der Programmierung eines Zeitschriftenanalysetool, das die Überprüfung der formalen Qualitätsstandards wissenschaftlicher Zeitschriften ermöglichen soll, wurde begonnen.[27]

3.5 Teilprojekt 5

Die in Teilprojekt 5 – Sichtbarkeit von Open Access Publikationen – durchgeführte Analyse ging mittels Nutzung alternativer Metriken (Altmetrics)[28] der Frage nach, ob OA-Publizieren die Sichtbarkeit von wissenschaftlichen Publikationen erhöht. Als Datengrundlage dienten Daten der Firma Altmetric,[29] die im Rahmen einer Projektpartnerschaft kostenfrei bereitgestellt wurden. Das Ziel war eine Datenanalyse der zusammengeführten Publikationsdaten aus Web of Science und Scopus und der zur Verfügung gestellten Anreicherungsdaten von Altmetric. Das Ergebnis der Analyse zeigt, dass Open-Access-Publikationen in alternativen Metriken nicht sichtbarer sind als Closed-Access-Publikationen. Die detaillierten Ergebnisse wurden im Endbericht Die Sichtbarkeit von Open Access-Publikationen. Ergebnisse des Teilprojekts 5 von Austrian Transition to Open Access 2[30] veröffentlicht. Darüber hinaus wurden noch allgemeine Empfehlungen für Wissenschaftler*innen zur Sichtbarkeitssteigerung ihrer Publikationen erarbeitet. Diese wurden u. a. in Form eines „Science Comics“[31] zur Verfügung gestellt.

4 Ausblick

Mit 31. Dezember 2024 endeten nicht nur acht Jahre Projektarbeit, sondern auch acht Jahre des gemeinsamen Miteinanders, des intensiven Austauschs und des kollektiven Bemühens, um ein rasches Voranschreiten der Open Access-Transformation in Österreich. Nach diesen acht Jahren stellt sich naturgemäß die Frage, was vom Tage übrigbleibt.

Die von AT2OA und AT2OA2 geförderten transformativen Verträgen wurden im Rahmen der KEMÖ verhandelt und werden auch künftig von den KEMÖ-Partnerinstitutionen finanziell getragen.

Der im Projekt entwickelte Austrian Datahub for Open Access Negotiations and Monitoring wird seit Jahresbeginn von der OBVSG betrieben und von den KEMÖ-Institutionen finanziert bzw. inhaltlich weiterentwickelt.

Die TP3-Themen, Erfassung und Analyse von Publikationskosten, werden im bereits bestehenden Publikationsfonds-Manager*innen-Netzwerk Österreich[32] weiterbearbeitet.

Und die wissKomm-Community of Practice, ein aus dem Projekt heraus entstandenes Forum zu Predatory Practices und der Wahrung von Qualitätsstandards im wissenschaftlichen Publikationsprozess, wird sich künftig intensiv engagieren.

Zentral für die nachhaltige Verstetigung dieser Projektergebnisse wird sein, dass die beteiligten Institutionen auch weiterhin ihre Expert*innen in die aus den Projekten hervorgegangenen Netzwerke und Austauschforen entsenden und Weiterentwicklungen ggf. finanziell unterstützen. Acht Jahre Projekt und damit verbunden das Verfolgen des gemeinsamen Ziels der österreichweiten Open Access-Transformation haben die beteiligten Personen und Institutionen jedoch dahingehend sensibilisiert, dass die Transformation des wissenschaftlichen Publikationswesens nur gemeinsam gelingen kann.

Über die Autoren

Brigitte Kromp

Laura Still

Melanie Stummvoll

© 2025 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Fachbeiträge

- Die neue „biblioteca ilanz glion“: Ein Ort zum Lesen, Begegnen und Verweilen

- Neubau der Ernst-Abbe-Bibliothek und des Fachdienstes Bürger- und Familienservice

- Speicher des Wissens – das neue Bücherdepot in Wien

- Kassel staunt Bauklötze: Sanierung und Teileröffnung der Murhardschen Bibliothek

- Die neue Schulbibliothek „Niww Walka“ in Zermatt

- „Wenn die Ausleihtheke nur noch im Weg ist“ – Neugestaltung des Eingangsbereichs der Campus-Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Thurgau

- Die Mediathek Wallis: eine Institution mit mehreren Standorten in einem zweisprachigen Kanton

- Einführung, Abläufe und Perspektiven der „Digitalisierung on Demand“ beim Bundesarchiv

- Von Closed zu Open Access: Zwei Projekte (AT2OA und AT2OA²), Acht Jahre (2017–2024)

- Der Prozess der Verlagsnormierung – Beschreibung und Workflow der Arbeitsgruppe „Verlagsnormierung“ des Projekts AT2OA²

- Konzepte und Strukturen zum Kulturgutschutz in bewaffneten Konflikten

- ABI Technik-Preis

- Preisträger des ABI Technik-Preises 2025 „Ökologisches Bauen von Archiven und Bibliotheken“

- Ausschreibung des ABI Technik-Preises 2026: Umnutzung oder Neubau – bedarfs- und standortgerechte Baukonzepte

- Tagungsberichte

- Originale erhalten. Eine KEK-Tagung zur koordinierten Überlieferungssicherung

- Konferenz „VuFind® Leipzig 2024: Future Discoveries“ – Discovery-Systeme zwischen KI und Kapazitäten

- Nachrichten

- Nachrichten

- Produktinformationen

- Produktinformationen

- ABI Technik-Frage

- Welche Rolle können Bibliotheken im Fediversum spielen?

- Rezensionen

- Schrammel, Stefan (Hg.): Öffentliche Bibliotheken/Public Libraries (zweisprachig Deutsch-Englisch). München: Hirmer Verlag 2023. 344 S., 150 Abb. in Farbe – ISBN 978-3-7774-4249-5. € 45,00

- van Uffelen, Chris: Buildings for Books. Contemporary Library Architecture. Salenstein: Braun Publ. 2023. 222 S., 450 Abb. – ISBN: 978-3-03768-293-7. € 49,90

- Veranstaltungskalender

- Veranstaltungskalender

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Editorial

- Fachbeiträge

- Die neue „biblioteca ilanz glion“: Ein Ort zum Lesen, Begegnen und Verweilen

- Neubau der Ernst-Abbe-Bibliothek und des Fachdienstes Bürger- und Familienservice

- Speicher des Wissens – das neue Bücherdepot in Wien

- Kassel staunt Bauklötze: Sanierung und Teileröffnung der Murhardschen Bibliothek

- Die neue Schulbibliothek „Niww Walka“ in Zermatt

- „Wenn die Ausleihtheke nur noch im Weg ist“ – Neugestaltung des Eingangsbereichs der Campus-Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Thurgau

- Die Mediathek Wallis: eine Institution mit mehreren Standorten in einem zweisprachigen Kanton

- Einführung, Abläufe und Perspektiven der „Digitalisierung on Demand“ beim Bundesarchiv

- Von Closed zu Open Access: Zwei Projekte (AT2OA und AT2OA²), Acht Jahre (2017–2024)

- Der Prozess der Verlagsnormierung – Beschreibung und Workflow der Arbeitsgruppe „Verlagsnormierung“ des Projekts AT2OA²

- Konzepte und Strukturen zum Kulturgutschutz in bewaffneten Konflikten

- ABI Technik-Preis

- Preisträger des ABI Technik-Preises 2025 „Ökologisches Bauen von Archiven und Bibliotheken“

- Ausschreibung des ABI Technik-Preises 2026: Umnutzung oder Neubau – bedarfs- und standortgerechte Baukonzepte

- Tagungsberichte

- Originale erhalten. Eine KEK-Tagung zur koordinierten Überlieferungssicherung

- Konferenz „VuFind® Leipzig 2024: Future Discoveries“ – Discovery-Systeme zwischen KI und Kapazitäten

- Nachrichten

- Nachrichten

- Produktinformationen

- Produktinformationen

- ABI Technik-Frage

- Welche Rolle können Bibliotheken im Fediversum spielen?

- Rezensionen

- Schrammel, Stefan (Hg.): Öffentliche Bibliotheken/Public Libraries (zweisprachig Deutsch-Englisch). München: Hirmer Verlag 2023. 344 S., 150 Abb. in Farbe – ISBN 978-3-7774-4249-5. € 45,00

- van Uffelen, Chris: Buildings for Books. Contemporary Library Architecture. Salenstein: Braun Publ. 2023. 222 S., 450 Abb. – ISBN: 978-3-03768-293-7. € 49,90

- Veranstaltungskalender

- Veranstaltungskalender