Zusammenfassung

Der Beitrag untersucht den Zusammenhang zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz für christliche und muslimische Jugendliche und hinterfragt die Annahme einer negativen linearen Verknüpfung beider Konstrukte aus früherer Forschung. Stattdessen wird vermutet, dass eine delinquenzreduzierende Wirkung von Religiosität nur bis zu einem gewissen Grad an Religiosität vorhanden ist und sich anschließend in eine delinquenzsteigernde Wirkung verkehren sollte, sodass insgesamt von einer u-förmigen Beziehung zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz auszugehen ist. Zur Untermauerung dieser Vermutung werden theoretische Perspektiven vorgestellt, die einerseits eine delinquenzreduzierende (soziale Kontrolle, Lernprozesse, Umgang mit Belastungen) und andererseits eine delinquenzsteigernde Wirkung von Religiosität (Fundamentalismus, wahrgenommene Benachteiligung) plausibilisieren. Basierend auf einer Befragung von Jugendlichen der neunten Jahrgangsstufe an niedersächsischen Schulen aus dem Jahr 2022 wird das Vorliegen einer u-förmigen Beziehung zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz überprüft. Empirisch zeigt sich, dass zwischen Religiosität und Gewaltdelikten eine kurvilineare, zwischen Religiosität und Eigentumsdelikten jedoch eine lineare Verknüpfung besteht. Diese Befunde gelten sowohl für christliche als auch muslimische Jugendliche. Abschließend werden die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse sowie die Limitationen des Beitrags diskutiert.

Abstract

The article examines the relationship between religiosity and juvenile delinquency among Christian and Muslim adolescents, challenging the assumption of a negative linear link between the two constructs as suggested by previous research. Instead, it is assumed that a delinquency-reducing effect of religiosity is only present up to a certain degree of religiosity and should then turn into a delinquency-increasing effect, resulting in an overall U-shaped relationship between religiosity and juvenile delinquency. To substantiate this assumption, theoretical perspectives are presented that on the one hand suggest a delinquency-reducing effect of religiosity (social control, learning processes, coping with strains) and a delinquency-increasing effect (fundamentalism, perceived disadvantage) on the other. A 2022 survey of ninth-grade adolescents in Lower Saxony examines the existence of a U-shaped relationship between religiosity and juvenile delinquency. Empirical evidence shows that there is a curvilinear link between religiosity and violent crime, but a linear link between religiosity and property crime. These findings apply to both Christian and Muslim adolescents. Finally, the generalizability of the results and the limitations of the study are discussed.

1 Einleitung

Im Beitrag wird eine klassische Frage der kriminologischen Forschung neu aufgegriffen: Wie hängen Religiosität und Delinquenz zusammen? Über Jahrzehnte war die Antwort auf diese Frage umstritten. Seit der viel zitierten Meta-Analyse von Baier und Wright (2001), die eine moderate negative Beziehung zwischen Religiosität und Delinquenz ergab (r = –0,12), ist jedoch allgemein anerkannt, dass Religiosität die Neigung zu Delinquenz tendenziell verringert. Nachfolgend ist es das Ziel, diese vorherrschende Annahme früherer Forschung infrage zu stellen. Ich gehe im Gegensatz dazu davon aus, dass Religiosität sowohl eine delinquenzreduzierende als auch eine delinquenzsteigernde Wirkung entfalten kann. Statt von einer linearen Beziehung zwischen Religiosität und Delinquenz auszugehen, unterstelle ich, dass der Zusammenhang durch Nichtlinearität gekennzeichnet ist. Religiosität und Delinquenz sollten nur bis zu einem gewissen Grad an Religiosität in einem negativen Verhältnis zueinanderstehen. Die Beziehung sollte sich anschließend umkehren, sodass insgesamt von einem u-förmigen Zusammenhang auszugehen ist. Um diese Annahme zu stützen, werden erstens theoretische Einsichten präsentiert, die ein niedrigeres oder eben ein höheres Maß an Delinquenz bei religiösen Menschen vorhersagen. Zweitens wird die Annahme der Nichtlinearität einer empirischen Prüfung unterzogen.

Die Infragestellung der Linearitätsannahme erfolgt am Anwendungsfall von Jugendlichen. Im Mittelpunkt steht also eine Altersphase, in der delinquentes Verhalten ein ubiquitäres Phänomen darstellt, da ein großer Teil von Jugendlichen im Laufe der Zeit solch ein Verhalten zeigt (Boers et al., 2014). Der Effekt von Religiosität auf Jugenddelinquenz ist in Deutschland immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Dabei ist augenfällig, dass zunehmend die größere Komplexität des Zusammenhangs zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz betont wird. Heben Brettfeld und Wetzels (2011) noch die delinquenzreduzierende Wirkung von Religiosität (bei variierender Stärke je nach Deliktbereich) unabhängig von religiöser Zugehörigkeit hervor, stützt Baier (2014) diese Annahme nur mit Blick auf christliche Jugendliche und zieht sie für muslimische Jugendliche in Zweifel. Schließlich plädieren Carol et al. (2020) dafür, dass es sinnvoll ist, um der komplexen Beziehung zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz gerecht werden zu können, sich zukünftig von linearen Vorhersagen zu verabschieden. In Anknüpfung an diese Entwicklung soll das Vorliegen eines durch Nichtlinearität gekennzeichneten Zusammenhangs zwischen Religiosität und Delinquenz, für Gewaltdelikte und Eigentumsdelikte, sowohl für Angehörige der Mehrheitsreligion des Christentums als auch für diejenigen, die der Minderheitsreligion des Islams angehören, geprüft werden.

Die Untersuchung knüpft an drei gegenwärtig geführte Diskurse mit gesellschaftspolitischer Relevanz an: Neben der Diskussion um die Hintergründe zur Zunahme von Jugenddelinquenz in jüngster Zeit (Nägel & Kroneberg, 2023) spielt auch die Kontroverse um die Delinquenzbeteiligung von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund (Walburg, 2018) sowie die Debatte zur ungeklärten Frage, unter welchen Bedingungen Religiosität bei der Integration von Eingewanderten eine Brücke und wann ein Hindernis darstellt, eine Rolle (Fleischmann, 2022).[1]

Nachfolgend wird zunächst der Forschungsstand zum Zusammenhang von Religiosität und Jugenddelinquenz dargestellt. Anschließend werden theoretische Perspektiven präsentiert, sowohl solche, die eine delinquenzreduzierende als auch solche, die eine delinquenzsteigernde Wirkung von Religiosität plausibilisieren. Es folgt eine Ausführung zu Datenbasis, Operationalisierung relevanter Modellvariablen und Analysestrategie. Nach deskriptiven Befunden werden Ergebnisse multivariater Analysen über alle Jugendlichen sowie gruppenspezifische Evidenzen (christliche versus muslimische Jugendliche) vorgestellt. Zuletzt werden die gewonnenen Einsichten diskutiert.

2 Der Zusammenhang zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz

Die Beziehung zwischen Religiosität und Delinquenz war bereits Teil der Anfänge kriminologischer Forschung, wobei Durkheims Werk »Le suicide« (1952 [1897]) eine der berühmtesten Studien ist. Es gab früh eine intensive Diskussion darüber, ob Religiosität delinquenzreduzierend oder -steigernd wirkt (Higgins & Albrecht, 1977; Hirschi & Stark, 1969; Stark, Kent & Doyle, 1982). Seit der Meta-Analyse von Baier und Wright (2001), wird oftmals davon ausgegangen, dass zwischen Religiosität, in ihren verschiedenen Formen, und Delinquenz eine moderate negative Beziehung vorherrscht (r = –0,12). Eine neuere Meta-Analyse von Kelly et al. (2015) bestätigt diese Größenordnung. Bis heute wird rege zur Beziehung zwischen Religiosität und Delinquenz geforscht (für einen Überblick siehe Adamczyk, Freilich & Kim, 2017). Dabei ist das Interesse an den Konsequenzen von Religiosität für delinquentes Verhalten von Jugendlichen besonders ausgeprägt. Dies gilt für die deutsche (z. B. D. Baier, 2014; Brettfeld & Wetzels, 2011; Carol et al., 2020) als auch für die internationale Forschungslandschaft (z. B. Montagnet, 2023; Petts, 2009; Salas-Wright, Vaughn & Maynard, 2014). Dabei wird die Beziehung zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz mittlerweile nicht mehr nur für christliche (Johnson, Li, Larson & McCullough, 2000), sondern auch für muslimische Jugendliche (Mohammad & Banse, 2023) untersucht.

Für den deutschen Forschungskontext lässt sich festhalten, dass die Wirkung von Religiosität auf Delinquenz als vergleichsweise gering eingeschätzt wird, die aber dennoch nicht zu unterschätzen ist (D. Baier, 2014; Walburg, 2018). Brettfeld und Wetzels (2011) konstatieren für Schüler*innen des neunten Jahrgangs in vier niedersächsischen Kommunen, dass ausschließlich delinquenzreduzierende Effekte von Religiosität, und zwar sowohl für christliche als auch für muslimische Jugendliche, zu finden sind. Diese Effekte treten deutlicher hervor, wenn Inzidenz- anstatt Prävalenzdaten Verwendung finden. Die Stärke der delinquenzreduzierenden Wirkung von Religiosität variiert deliktspezifisch. Beispielsweise ist die Wirkung besonders ausgeprägt im Falle von illegalem Drogenkonsum und weniger stark vorhanden mit Blick auf Gewaltdelikte. Die delinquenzreduzierende Wirkung von Religiosität wird auf das mit erhöhter Religiosität verbundene Vorhandensein sozialer Bindungen, die eine intensivere soziale Kontrolle ermöglichen, zurückgeführt.

Baier (2014) stellt die Grundsätzlichkeit der delinquenzreduzierenden Wirkung von Religiosität unabhängig von religiöser Zugehörigkeit infrage. Basierend auf Daten für männliche Jugendliche aus neunten Schulklassen in Deutschland zeigt sich für Christen mit zunehmender Religiosität seltener gewalttätiges Verhalten. Als Erklärung dafür wird insbesondere auf Aspekte der sozialen Kontrolle und der Selbstkontrolle verwiesen. Für Muslime wird dagegen ein gegenteiliger, delinquenzsteigernder Effekt von Religiosität berichtet. Dieser Befund wird wiederum vor allem auf höhere Zustimmungswerte zu Männlichkeitsnormen unter besonders religiösen Muslimen zurückgeführt.

Auf Basis von Daten aus zwei deutschen Großstädten untersuchen Carol et al. (2020) Prävalenzen der Delinquenz für verschiedene Delikte unter Acht- bis Zehntklässler*innen. Es zeigt sich, dass Religiosität vor Vandalismus, Eigentumsdelikten, Drogenmissbrauch und Mobbing schützt, jedoch Gewaltdelikte begünstigt. Delinquenz ist besonders wahrscheinlich, wenn fehlende elterliche Kontrolle und wahrgenommene Diskriminierung vorliegen. Die Autor*innen können zudem zeigen, dass die Delinquenzbeteiligung insbesondere unter sogenannten nicht-abstinenten religiösen Jugendlichen vorhanden ist. Dabei handelt es sich um Jugendliche, die sich zwar selbst als religiös bezeichnen, den von einigen Religionen vorgeschriebenen abstinenten Lebensstil (z. B. Verzicht auf Alkoholkonsum) praktizieren sie jedoch nicht. Dieses Muster zeigt sich insbesondere für Jugendliche, deren Eltern aus Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit stammen.

Neben diesen religionsvergleichenden Studien existiert auch Forschung mit einem expliziten Fokus auf die Gruppe muslimischer Jugendlicher. Dabei zeigt sich, dass neben den oftmals diskutierten Einflussfaktoren auch fundamentalistische Einstellungen, wahrgenommene Diskriminierung (Beller, Kröger & Hosser, 2019) und Viktimisierungserfahrungen (D. Baier & Kudlacek, 2019) Delinquenz unter jugendlichen Muslim*innen begünstigen.

Anhand der aufgeführten Forschungsarbeiten wird deutlich, dass der Zusammenhang zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz zunehmend als komplexer angesehen wird. Hinweise auf diese Komplexität lassen sich auch in internationaler Forschung finden, die primär im englischsprachigen Raum angesiedelt ist. Laut Pearce und Haynie (2004) wirken sowohl die mütterliche Religiosität als auch die des Kindes delinquenzreduzierend, zumindest wenn beide ähnlich religiös sind. Unterscheiden sich Mutter und Kind jedoch im Grad ihrer Religiosität, neigt das Kind verstärkt zu delinquentem Verhalten. Petts (2009) stellt heraus, dass religiöse Institutionen mit anderen Institutionen (z. B. Familien) interagieren und daher gemeinsam auf die Delinquenzbeteiligung Jugendlicher wirken. Religiöse Institutionen können sowohl familiäre Prozesse fördern, die Delinquenz unwahrscheinlich machen als auch einen Mangel an Unterstützung ausgleichen, den manche Jugendliche in ihrem familialen Umfeld erfahren, sodass die Wahrscheinlichkeit für Delinquenz abnimmt. Salas-Wright und Kolleg*innen (2014) widmen sich der Frage, ob die Wirkung von Religiosität auf die Delinquenz invariant ist und daher über Geschlechter und verschiedene Entwicklungsphasen hinweg konsistent bleibt. Die Autor*innen bejahen die Frage nach der invarianten Wirkung von Religiosität. Dass der nationale Kontext eine wichtige Rolle spielt, wird deutlich durch eine Untersuchung von Seto (2022), der aufzeigen kann, dass in Großbritannien christliche im Vergleich zu muslimischen Jugendlichen vermehrt von Delinquenz berichten. Erst kürzlich verwies Montagnet (2023) darauf, dass der (positive, negative oder nicht vorhandene) Zusammenhang zwischen Religiosität und Delinquenz von der gewählten Dimension von Religiosität (z. B. religiöse Wichtigkeit und religiöse Praktiken) und vom konkreten Deliktbereich (z. B. Delinquenz mit und ohne Gewaltbezug) abhängt. Die zitierten Studien legen nahe, dass es zu kurz greift, Religiosität allein als entweder delinquenzreduzierend oder -steigernd zu betrachten. Carol et al. (2020, S. 3618) bringen diesen Aspekt mit folgenden Worten auf den Punkt: »There is no uniform relationship with religiosity in the field of delinquency, which would allow us to conclude that religion is a barrier or bridge per se«. Diese Annahme steht ganz im Einklang mit Befunden aus der religionsbezogenen Jugendforschung, die Pearce et al. (2019, S. 202) wie folgt zusammenfassen: »Religion can be a powerful force, positive or negative, in the lives of young people«.

Der komplexe Zusammenhang zwischen Religiosität und Delinquenz bei Jugendlichen ist unter anderem das Resultat einer Vielzahl von Mechanismen. Diese verschiedenen Mechanismen können miteinander in Konflikt stehen. Oftmals ist nur das Produkt der Mechanismen, also die höhere oder niedrigere ausgeprägte Delinquenz von stark oder weniger stark religiösen Jugendlichen zu beobachten, nicht aber die Mechanismen selbst. Im Weiteren werden deshalb theoretische Perspektiven vorgestellt, die für eine delinquenzreduzierende Wirkung von Religiosität sprechen, gefolgt von solchen, die eine delinquenzsteigernde Wirkung von Religiosität nahelegen[2].

2.1 Delinquenzreduzierende Wirkung von Religiosität

Die drei nachfolgend diskutierten theoretischen Perspektiven sagen ein niedrigeres Maß an Delinquenz bei religiösen im Unterschied zu weniger religiösen Menschen vorher und sind in der ätiologischen Forschung zu Delinquenz und Kriminalität etablierte Erklärungsansätze.

Soziale Kontrolle: Laut der »social control theory« von Hirschi (1969) hängt vom Vorhandensein enger sozialer Bindungen zu anderen ab, ob Jugendliche, die sich in kriminogenen Kontexten bewegen, tatsächlich delinquent werden. Solche sozialen Bindungen können eine delinquenzreduzierende Wirkung entwickeln. In der Forschung liegt der Fokus zumeist auf der Bedeutung elterlicher Kontrolle für Delinquenz von Jugendlichen (Costello & Laub, 2020), Kontrolle durch religiöse Institutionen kann aber ebenso wirksam sein.[3] Für jede der vier Komponenten sozialer Bindungen lässt sich die Kontrollfunktion von religiösen Institutionen für Jugenddelinquenz spezifizieren (Hoffmann, Bahr & Huber, 2016). Das emotionale Element sozialer Bindung (»attachment«) zielt auf persönliche Beziehungen zu anderen Gläubigen ab. Die potenzielle negative Sanktionierung durch diese Personen als Reaktion auf delinquente Handlungen von Jugendlichen trägt dazu bei, dass solche Handlungen im Kontext von religiösen Institutionen unwahrscheinlicher werden. Das zeitliche Element sozialer Bindung (»involvement«) zielt auf das Freizeitverhalten ab und meint, dass die Teilhabe an (normkonformen) religiösen Aktivitäten weniger Zeit für (normabweichende) säkulare Aktivitäten lässt. Während bei eher unstrukturierten Aktivitäten außerhalb des religiösen Kontexts häufig soziale Kontrolle entfällt, sind Aktivitäten im Rahmen religiöser Institutionen tendenziell strukturiert und finden unter Aufsicht von Autoritätspersonen statt, was Gelegenheiten für delinquentes Verhalten unter religiösen Jugendlichen reduziert. Das ressourcen- und anerkennungsbezogene Element sozialer Bindung (»commitment«) bezieht sich darauf, dass delinquentes Verhalten Jugendlicher Ressourcen und Anerkennung gefährdet, die sie aus religiösen Institutionen ziehen können. Delinquenz ist also mit Kosten verbunden (negative Sanktionierung durch religiöse Mitmenschen, z. B. religiöse Autoritäten und Gemeindemitglieder) und damit für religiöse Jugendliche eine eher unattraktive Handlungsoption. Das moralische Element sozialer Bindung (»beliefs«) hebt darauf ab, dass religiöse Institutionen spezifische Überzeugungen (Normakzeptanz) an Jugendliche vermitteln. Durch die Internalisierung bestimmter Moralvorstellungen werden Jugendliche von delinquentem Verhalten abgehalten.[4]

Lernprozesse: Die »social learning theory« (Akers & Jennings, 2015; Burgess & Akers, 1966) geht davon aus, dass Delinquenz erlernt wird. Im Kern geht es dabei um zwei Mechanismen, die operante Konditionierung und das Modelllernen. Der erste Mechanismus verdeutlicht, dass normabweichendes Verhalten erlernt wird, wenn die positiven Konsequenzen davon stärker wirken als die positiven Konsequenzen normkonformen Verhaltens. Delinquenz ist demnach das Produkt eines Zusammenspiels von Verstärkung (»reinforcement«) und Bestrafung (»punishment«) von Verhalten. Der zweite Mechanismus betont die Bedeutung des Beobachtens von (normabweichenden oder -konformen) Handlungen anderer Personen und den daraus resultierenden Konsequenzen. Die Konsequenzen des beobachteten Handelns können verstärkend für das eigene Handeln wirken.[5] Lernprozesse, die delinquentes Verhalten begünstigen oder verhindern, sind bisher insbesondere im Zusammenhang mit Eltern und Freund*innen untersucht worden (Akers & Jensen, 2008). Religiöse Institutionen können diesbezüglich aber ebenso relevante Sozialisationsinstanzen darstellen (Hoffmann et al., 2016). Sie können insgesamt ein Umfeld bereitstellen, in dem Jugendliche lernen delinquente Handlungen zu unterlassen. Die Inhalte der Lernprozesse werden wesentlich von den in religiösen Institutionen geltenden Normen und zentralen Akteuren, die diese kommunizieren, mitbestimmt. Dementsprechend haben religiöse Autoritäten die Möglichkeit, Normakzeptanz vorzuleben und einzufordern sowie normkonforme Handlungen zu belohnen und normabweichende zu sanktionieren. Darüber hinaus sind Jugendliche in religiöse Netzwerke (z. B. bestehend aus Freund*innen und anderen Gemeindemitgliedern) eingebunden, die ebenfalls dazu beitragen können, über Verstärkung und Bestrafung sowie Beobachtung von Verhalten die Delinquenz religiöser Jugendlicher zu unterbinden.

Umgang mit Belastungen: Nach der »general strain theory« von Agnew (1992) entsteht delinquentes Verhalten als Reaktion auf unerwünschte Belastungen (»strains«).[6] Belastungserfahrungen führen demnach zu negativen Emotionen (z. B. Wut, Depression und Angst), die wiederum eine Prädisposition für Delinquenz schaffen. Im Allgemeinen werden drei Idealtypen von Belastungen diskutiert (Agnew, 2006). Religiosität kann bei der Bewältigung dieser Belastungen helfen, weshalb Religiosität eine delinquenzreduzierende Wirkung unterstellt wird (Hoffmann et al., 2016). Der erste Idealtyp liegt vor, wenn ein bestimmtes Ziel nicht erreicht werden kann (»goal blockage«). Ausbleibender Schulerfolg im Jugendalter stellt ein Beispiel für diese Belastung dar. Die Einbindung in eine religiöse Gemeinde kann ein Unterstützungsnetzwerk bereitstellen, das Nachhilfeunterricht ermöglicht, um Schulproblemen entgegenzuwirken. Der zweite Idealtyp zielt auf den Verlust von etwas ab, das eine Person schätzt (»losing something of value«). Der Tod einer nahestehenden Person kann als Beispiel dafür gelten. Religiöse Mitmenschen können in diesem Fall emotionale Unterstützung leisten, die zur Bewältigung einer solchen Erfahrung beiträgt. Der dritte Idealtyp meint die Konfrontation mit einer negativ zu bewertenden Situation (»negative stimuli«). Typisch für das Jugendalter sind beispielsweise Mobbingerfahrungen. Religiosität kann dabei helfen, solche Ereignisse besser zu meistern, indem sie eine veränderte Sinngebung ermöglicht. Generell kann Religiosität also bei Belastungserfahrungen durch das Bereitstellen adäquater Bewältigungsressourcen helfen, negativen Emotionen entgegenwirken, was sich wiederum delinquenzreduzierend auswirken sollte.

2.2 Delinquenzsteigernde Wirkung von Religiosität

Im Folgenden werden zwei theoretische Perspektiven vorgestellt, die in der bisherigen ätiologischen Forschung zu Delinquenz und Kriminalität keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Beiden Ansätzen ist gemein, dass sie ein höheres Niveau an Delinquenz bei religiösen im Vergleich zu weniger religiösen Menschen erwarten und damit ein Sonderrolle von Hochreligiösen unterstellen.

Fundamentalismus: Da hochreligiöse Menschen überproportional häufig fundamentalistische Einstellungen berichten (Schneider, Pickel & Öztürk, 2021), stellt der erste Ansatz auf das Erklärungspotenzial solcher Einstellungen ab. Dabei gilt es zunächst Fundamentalismus von alternativen Konzepten (z. B. Orthodoxie und Traditionalismus) abzugrenzen (Pollack, Demmrich & Müller, 2023). Die zugrunde liegende Definition von Fundamentalismus folgt im Wesentlichen der anerkannten Definition von Altemeyer und Hunsberger (1992) und besteht aus vier Hauptmerkmalen. Die Definition ist dabei nicht auf eine spezifische Religion beschränkt, sondern lässt sich auf die meisten Weltreligionen anwenden. (a) Fundamentalismus ist vergangenheitsbezogen. Modernisierungsprozesse werden als gesellschaftliche Fehlentwicklung verstanden. (b) Laut Fundamentalist*innen existiert nur eine wahre (wörtliche) Auslegung religiöser Regeln in den heiligen Schriften. (c) Religiöse Regeln werden als vorrangig zu säkularen Gesetzen betrachtet. (d) Fundamentalist*innen glauben, dass die eigene Religion durch Außenstehende bedroht wird.[7]

Fundamentalistische Einstellungen könnten von den Träger*innen dieser Einstellungen als legitimierendes Mittel herangezogen werden, um Delinquenz zu rechtfertigen. Ausgehend von der vorgestellten Definition lässt sich eine erhöhte Neigung von Fundamentalist*innen zu Delinquenz entlang von vier Punkten deduzieren. Erstens lässt die Tatsache, dass sich Fundamentalismus durch einen Vergangenheitsbezug auszeichnet, Delinquenz für Fundamentalist*innen als probates Mittel zur Durchsetzung der eigenen Interessen erscheinen. Schließlich waren delinquente Akte, insbesondere Gewaltanwendung, in der Vergangenheit nicht beim Staat monopolisiert, sondern legitimes Werkzeug eines jeden Individuums (Funk, 2003). Zweitens existieren gewaltlegitimierende Verse in heiligen Schriften, wie Bibel und Koran. Eine wörtliche Auslegung dieser Texte kann delinquente Handlungen nach sich ziehen. Empirisch zeigt sich, dass wenn Menschen mit gewaltlegitimierenden Zitaten aus Bibel oder Koran konfrontiert werden, sie verstärkt religiöse Gewalt befürworten. Dieser Befund gilt besonders für Menschen mit fundamentalistischen Einstellungen (Koopmans, Kanol & Stolle, 2021). Drittens, auch wenn säkulare Gesetzte delinquente Handlungen untersagen, führt der wahrgenommene Vorrang von religiösen Regeln vor diesen Gesetzen (und die damit einhergehende fehlende Normakzeptanz) dazu, dass Delinquenz unter Fundamentalist*innen als legitim angesehen werden kann. Zuletzt kann festgehalten werden, dass wenn die eigene Religion als durch Außenstehende bedroht angesehen wird, Delinquenz ein Mittel sein kann, um die eigene Religion zu verteidigen. Diverse Studien konnten einen engen Zusammenhang zwischen fundamentalistischen Einstellungen und abwertenden Einstellungen gegenüber Fremdgruppen (z. B. eingewanderten und homosexuellen Menschen) feststellen (Hunsberger, 1995; Koopmans, 2015; Steinmann & Pickel, 2024). Unter der Voraussetzung, dass solche abwertenden Einstellungen zu delinquenten Handlungen führen und diese Handlungen sich gegen Fremdgruppen richten, lässt sich auch dadurch ein positiver Zusammenhang zwischen Fundamentalismus und Delinquenz plausibilisieren.

Obwohl hochreligiöse Christ*innen und Muslim*innen besonders häufig fundamentalistische Einstellungen vertreten, gibt es in beiden Gruppen selbstverständlich auch Menschen ohne solche Einstellungen. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer weiteren theoretischen Perspektive.

Wahrgenommene Benachteiligung: Ausgangspunkt für den zweiten Ansatz ist die Beobachtung, dass hochreligiöse Menschen überdurchschnittlich häufig von wahrgenommener Benachteiligung berichten (Steinmann & Pickel, 2024), die wiederum ausschlaggebend für eine erhöhte Delinquenzbeteiligung dieser Gruppe sein könnte. Damit knüpfe ich an Forschungsarbeiten an (Filsinger, 2023; Steinmann, 2022; Wong, 2018), die argumentieren, dass die Ansicht, die eigene Gruppe werde genauso oder stärker diskriminiert als marginalisierte Gruppen, Konsequenzen für politische Einstellungen und Handlungen haben kann. Nachfolgend wird ein verwandtes Argument für die kriminologische Forschung fruchtbar gemacht.

Die vermutete erhöhte Delinquenzbeteiligung unter hochreligiösen Jugendlichen muss vor dem Hintergrund sich vollziehender Säkularisierungsprozesse verstanden werden. Die Bedeutung der Religion in der deutschen Gesellschaft begann in den späten 1960er Jahren abzunehmen und dieser Trend setzt sich bis heute fort (Pollack & Pickel, 2007). Mit zunehmender Säkularisierung neigen immer mehr Menschen dazu, rationale Interpretationen der Welt zu akzeptieren (Berger, 1967), während Hochreligiöse weiterhin transzendente Erklärungen verwenden, um der Welt einen Sinn zu verleihen. Somit stehen hochreligiöse Menschen vor der Herausforderung, ihren Glauben mit einer weitgehend säkularisierten Umgebung in Einklang zu bringen (Stolz, Könemann, Schneuwly Purdie, Englberger & Krüggeler, 2016).

Gesellschaftliche Wandlungsprozesse, wie die Säkularisierung, gehen stets mit der Neubewertung von Kapital einher (Esser, 1996; Lindenberg, 1990). Im Zuge dessen gewinnen einige soziale Gruppen Privilegien (Aufwertung von Kapital), während andere diese einbüßen (Abwertung von Kapital). Natürlich verfügen Hochreligiöse über alternative Kapitalarten, dennoch sollte das religiöse wesentlich bei der Bestimmung ihrer Handlungsmöglichkeiten sein. In Anlehnung an Bourdieu (1986) lässt sich religiöses Kapital als akkumulierte Arbeit im religiösen Feld, analog zum kulturellen Kapital, beschreiben. Beispiele hierfür sind soziale Kontakte zu Glaubensgenoss*innen, religiöse Artefakte und religiöses Wissen. Das religiöse Kapital hochreligiöser Menschen dürfte von der säkularisierungsbedingten Entwertung besonders betroffen sein. So verlieren beispielsweise Glaubensgenoss*innen an Prestige und religiöse Artefakte und religiöses Wissen sind im Alltag weniger wertvoll. Die verlorenen Privilegien sind in erster Linie symbolisch, können sich aber auch materiell niederschlagen (z. B. wenn religiöse Netzwerke nicht mehr vorteilhaft bei der beruflichen Positionierung sind).

Der Wandel weg von einer althergebrachten Ordnung, in der religiöse Strukturen handlungsleitend waren, hin zu einer Welt, in der säkulare Strukturen über Privilegen entscheiden, kann dazu führen, dass sich Hochreligiöse mehr und mehr benachteiligt fühlen. Benachteiligung können Hochreligiöse gegenüber einer Reihe von potenziellen Vergleichsgruppen wahrnehmen. Neben säkular eingestellten Menschen sowie Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften können auch Gruppen, die von gesellschaftlichen Wandlungsprozessen profitieren (z. B. eingewanderte und homosexuelle Personen) als Vergleichsfolie dienen. Die wahrgenommene Benachteiligung von Hochreligiösen durch die zunehmende Säkularisierung bedeutet, dass ihre religiöse Identität insgesamt in Frage gestellt wird. So kann abweichendes Verhalten für hochreligiöse Jugendliche eine Art Bewältigungsstrategie darstellen, um mit der Angst vor sich wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen umzugehen[8].

2.3 Positive und negative Rolle von Religiosität für Delinquenz

Aus den vorangegangenen theoretischen Argumentationen sollte deutlich geworden sein, dass Religiosität das Potenzial hat, sowohl delinquenzreduzierende als auch -steigernde Wirkungen zu entfalten. Während die drei theoretischen Perspektiven zu sozialer Kontrolle, Lernprozessen und Umgang mit Belastungen dafürsprechen, dass Religiosität Delinquenzbeteiligung unwahrscheinlicher macht, deuten die theoretischen Ausführungen zu Fundamentalismus und wahrgenommener Benachteiligung darauf hin, dass Hochreligiöse von der Linearitätsannahme vergangener Forschung abweichen.[9] Da die beiden letztgenannten theoretischen Perspektiven insbesondere für Hochreligiöse Geltung besitzen, sollten sich die fünf spezifizierten Mechanismen in der Summe nicht gegenseitig aufheben, sondern lassen eine u-förmige Beziehung erwarten. Die daraus abgeleitete Hypothese, die einer empirischen Prüfung unterzogen wird, lautet dementsprechend: Zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz besteht ein nichtlinearer Zusammenhang. Religiosität und Delinquenz stehen bis zu einem mittleren Grad an Religiosität in einem negativen Verhältnis zueinander. Die Beziehung kehrt sich anschließend um, sodass insgesamt von einem u-förmigen Zusammenhang auszugehen ist.

3 Daten, Operationalisierung und Methoden

Daten: Datengrundlage für das Analysevorhaben ist der Niedersachsensurvey aus dem Jahr 2022 (Dreißigacker et al., 2023). Im Rahmen des Surveys werden Schüler*innen der neunten Jahrgangsstufe an niedersächsischen Schulen befragt. Zum Zeitpunkt der Erhebung sind die Befragten im Mittel etwa 15 Jahre alt. Es steht also eine Altersgruppe im Mittelpunkt, in der das Ausmaß an Delinquenz besonders ausgeprägt ist (Boers et al., 2014). Beim Niedersachsensurvey handelt es sich um eine alle zwei Jahre (bzw. coronabedingt alle drei Jahre) stattfindende repräsentative Dunkelfelderhebung, in der Schüler*innen zu ihren Täter*innen- und Opfererfahrungen befragt werden. Dies ermöglicht die Analyse von Gruppenunterschieden und zeitlichen Trends in Bezug auf Jugenddelinquenz (Krieg, Dreißigacker, Schröder & Steinmann, 2024). Die Erhebung ist als Mixed-Mode Design angelegt, sodass computergestützte Interviews (CAPI) und papierbasierte Interviews (PAPI) zum Einsatz kommen. Die Gesamtstichprobe besteht aus 8539 Jugendlichen. Während die Rücklaufquote auf Schulklassenebene bei 44,5 % liegt, beträgt sie auf Schüler*innenebene 62,4 % (Dreißigacker et al., 2023). Abzüglich der stichprobenneutralen Ausfälle (Personen, die sich weder als christlich noch als muslimisch bezeichnen und solchen, denen nicht das Fragebogenmodul vorlegt wurde, in dem die zentrale unabhängige Variable ermittelt wurde) verbleiben 3096 Befragte. Nach Berücksichtigung der nicht-stichprobenneutralen Ausfälle (fehlende Werte in mindestens einer der Modellvariablen) bilden (je nach abhängiger Variable) 2716 bzw. 2728 Jugendliche das finale Analysesample. Damit werden 380 bzw. 368 Personen (12,27 % bzw. 11,89 %) durch listenweisen Fallausschluss aus der Analyse ausgeschlossen. Die Stichprobe besteht aus 2424 bzw. 2434 Christ*innen und 292 bzw. 294 Muslim*innen.

Abhängige Variablen: Selbstberichtete Delinquenz wird im Hinblick auf zwei Deliktbereiche, Gewalt- und Eigentumsdelikte, erfasst. Für beide abhängigen Variablen wird jeweils die Lebenszeitprävalenz gemessen. Die Jugendlichen machten Angaben zu sieben Gewaltdelikten (Raub, Erpressung, Körperverletzung allein, Körperverletzung mit mehreren Personen, Körperverletzung mit Waffe, sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt) und zu sechs Eigentumsdelikten (Diebstahl, Fahrzeugdiebstahl, Ladendiebstahl, Einbruchdiebstahl, Sachbeschädigung, Graffitisprühen). Eine befragte Person gilt als delinquent, wenn sie in ihrem bisherigen Leben mindestens ein Gewalt- bzw. ein Eigentumsdelikt begangen hat[10].

Unabhängige Variablen: Die verwendeten Daten ermöglichen leider keine facettenreiche Operationalisierung von Religiosität, sodass diese ausschließlich über die Einschätzung der religiösen Wichtigkeit, nicht aber über die religiöse Partizipation oder den religiösen Glauben der Befragten erfasst werden kann. Die Frage »Wie wichtig ist Religion für dich persönlich in deinem Alltag?« konnte auf einer Vier-Punkt-Skala von (1) »völlig unwichtig« bis (4) »sehr wichtig« beantwortet werden. Zudem wird die religiöse Zugehörigkeit der Befragten berücksichtigt. Dabei wird zwischen der Zugehörigkeit zum Christentum und zum Islam unterschieden.

Kontrollvariablen: Um die Wirkung von Religiosität auf Jugenddelinquenz bestimmen zu können, wurden eine Reihe sorgfältig ausgewählter Kontrollvariablen in die Analyse miteinbezogen. Dabei wurde vor dem Hintergrund der Diskussion um die Differenzierung zwischen »guten« und »schlechten« Kontrollvariablen (Cinelli, Forney & Pearl, 2022; Kohler, Class & Sawert, 2024) darauf geachtet, dass nur Variablen, für die eine Konfundierung zu erwarten ist (»confounder«), berücksichtigt werden. Auf andere potenzielle Kontrollvariablen, die diesen Status nicht innehaben (»mediator« und »collider«), wurde hingegen verzichtet. Zu den ausgewählten Kontrollvariablen zählen solche, die auch in früheren Studien (D. Baier, 2014; Brettfeld & Wetzels, 2011; Carol et al., 2020) zum Einsatz kam. Die »differential association theory« (Sutherland, 1968) legt nahe, dass der Umgang mit delinquenten Peers eigene Delinquenz begünstigt. Deshalb wird erfasst, ob Jugendliche null, ein bis fünf oder mehr als fünf delinquente Peers nennen. Die »general strain theory« (Agnew, 1992) benennt Viktimisierungserfahrung als zentrale Ursache, die als Reaktion Delinquenz nach sich ziehen kann. Viktimisierungserfahrung wird je nach abhängiger Variable als Opferschaft von Gewaltdelikten oder als Opferschaft von Eigentumsdelikten erfasst. Laut der »self-control theory« (Gottfredson & Hirschi, 1990) ist mangelnde Selbstkontrolle ausschlaggebend für Delinquenzbeteiligung. Vier Aussagen, die auf einer Vier-Punkt-Skala von (1) »stimmt nicht« bis (4) »stimmt genau« beantwortet werden mussten, dienen als Grundlage für die Bildung eines Index, dessen Reliabilitätsmaß akzeptabel ist (α= 0,85). Wie oben bereits erläutert, erklärt die »social control theory« (Hirschi, 1969) geringe Delinquenz durch das Vorhandensein sozialer Bindungen. Besonders relevant sind dabei die Bindungen zu den eigenen Eltern, deshalb wird ein Index, der elterliche Kontrolle über drei Items (jeweils getrennt für Mutter und Vater) auf einer fünfstufigen Skala von (1) »nie« bis (5) »sehr oft« misst, berücksichtigt. Das Reliabilitätsmaß des gebildeten Index ist erneut akzeptabel (α= 0,77). Zudem werden weitere Eigenschaften der Eltern (elterliche Bildung, Bezug staatlicher Sozialleistungen), soziodemographische Merkmale der Jugendlichen (Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund) sowie ihr Wohnort (Stadt-Land Zugehörigkeit) und die von ihnen besuchte Schule (Schultyp) in die Analyse miteinbezogen.[11]

Analysestrategie: Die Analysestrategie sieht vor, zunächst einem deskriptiven Einblick in die Daten zu geben. Aufgrund der binären Struktur der abhängigen Variablen und der Mehrebenenstruktur der Daten (2716 bzw. 2728 Jugendliche eingebettet in jeweils 542 Schulklassen), wird im Weiteren auf logistische Regressionen mit cluster-robusten Standardfehlern zurückgegriffen. Dabei wird der Effekt von religiöser Wichtigkeit auf jugendliche Gewalt- und Eigentumsdelikte (mit und ohne quadratischen Term für die unabhängige Variable) zunächst grafisch veranschaulicht. Für das Modell mit quadratischem Term wird zudem der Wendepunkt (WP) in der Beziehung zwischen Religiosität und Delinquenz über nachfolgende Formel ermittelt, wobei β1 den Koeffizienten des linearen Terms und β2 den Koeffizienten des quadratischen Terms darstellt (Plassmann & Khanna, 2007):

WP =  .

.

Dann werden die Modelle mit und ohne quadratischen Term im Hinblick auf ihre Modellgüte verglichen. Die Vermutung, dass für die Beziehung zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz nicht die Linearitätsannahme früherer Forschung gilt, kann als gegeben angenommen werden, wenn die Modellgüte der Regressionen mit quadratischem Term signifikant höher ausfällt als die ohne quadratischen Term. Um zu überprüfen, ob Kurvilinearität unabhängig von religiöser Zugehörigkeit (Christentum oder Islam) vorliegt, bedarf es der Einbeziehung eines nichtlinearen Interaktionseffekts. Dabei wird der quadratische Term von Religiosität mit dem Term für religiöse Zugehörigkeit multipliziert. Leider bieten logistische Regressionsmodelle keine einfache Lösung für die Untersuchung solcher Effekte (Ai & Norton, 2003), denn Koeffizienten von quadratischen Termen stellen eine Kombination aus zwei Effekten dar. Neben dem tatsächlichen Interaktionseffekt weist eine logistische Regression (wie jedes nichtlineare Modell) grundsätzlich einen modellinhärenten Interaktionseffekt auf. Die beiden Effekte lassen sich nicht ohne Weiteres trennen und können in unterschiedliche Richtungen wirken. Der Koeffizient eines quadratischen Terms gibt somit in nichtlinearen Modellen keine verlässliche Auskunft über den tatsächlichen Interaktionseffekt. Ich folge deshalb der Empfehlung von Mize (2019) sowie Long und Mustillo (2021), dass in diesem Fall die Kalkulation von vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten, durchschnittlichen Marginaleffekten und zweiten Differenzen (d. h. Differenzen zwischen zwei durchschnittlichen Marginaleffekten) vorzuziehen ist, da diese Größen nicht von dem oben beschriebenen Problem betroffen sind[12].

Deskriptiver Überblick zu den Modellvariablen

|

|

Christliche Jugendliche |

Muslimische Jugendliche |

Gesamt |

|

|

|

∅ (SE)/Anteil |

∅ (SE)/Anteil |

∅ (SE)/Anteil |

Sig. |

|

Gewaltdelikte (Lebenszeitprävalenz) |

0,14 (0,35) |

0,20 (0,40) |

0,15 (0,35) |

* |

|

Eigentumsdelikte (Lebenszeitprävalenz) |

0,32 (0,47) |

0,25 (0,43) |

0,31 (0,46) |

* |

|

Religiöse Wichtigkeit |

2,01 (0,91) |

3,25 (0,91) |

2,15 (0,99) |

* |

|

Delinquente Peers |

|

|

|

|

|

0 Peers |

50,55 % |

53,01 % |

50,85 % |

|

|

1–5 Peers |

42,43 % |

37,98 % |

41,90 % |

|

|

über 5 Peers |

7,02 % |

9,02 % |

7,25 % |

|

|

Viktimisierungserfahrung (Gewaltdelikte) |

0,38 (0,49) |

0,41 (0,49) |

0,39 (0,49) |

|

|

Viktimisierungserfahrung (Eigentumsdelikte) |

0,52 (0,50) |

0,61 (0,49) |

0,53 (0,50) |

* |

|

Selbstkontrolle |

2,27 (0,77) |

2,26 (0,74) |

2,26 (0,77) |

|

|

Elterliche Kontrolle |

4,06 (0,71) |

4,17 (0,75) |

4,07 (0,72) |

* |

|

Elterliche Bildung |

|

|

|

* |

|

keinen Schulabschluss |

0,34 % |

12,93 % |

1,81 % |

|

|

Hauptschulabschluss |

5,51 % |

12,07 % |

6,28 % |

|

|

Realschulabschluss |

37,78 % |

30,17 % |

36,89 % |

|

|

Abitur |

14,14 % |

9,20 % |

13,56 % |

|

|

Hochschulabschluss |

42,23 % |

35,63 % |

41,46 % |

|

|

Elterliche Abhängigkeit von staatlichen Leistungen |

0,07 (0,25) |

0,27 (0,44) |

0,09 (0,29) |

* |

|

Alter (in Jahren) |

14,93 (0,64) |

15,38 (0,84) |

14,99 (0,68) |

* |

|

Geschlecht |

|

|

|

|

|

Männlich |

50,41 % |

50,27 % |

50,39 % |

|

|

Weiblich |

48,49 % |

49,20 % |

48,58 % |

|

|

Divers |

1,11 % |

0,53 % |

1,04 % |

|

|

Migrationshintergrund |

|

|

|

* |

|

Kein Migrationshintergrund |

74,35 % |

8,67 % |

66,40 % |

|

|

1. Generation |

4,85 % |

30,35 % |

7,93 % |

|

|

2. Generation |

20,81 % |

60,98 % |

25,66 % |

|

|

Stadt-Land-Zugehörigkeit |

|

|

|

* |

|

Ländlich |

29,00 % |

11,47 % |

26,87 % |

|

|

Kleinstädtisch |

21,68 % |

17,07 % |

21,12 % |

|

|

Städtisch |

27,31 % |

26,93 % |

27,26 % |

|

|

Großstädtisch |

13,52 % |

24,00 % |

14,79 % |

|

|

Metropole |

8,49 % |

20,53 % |

9,95 % |

|

|

Schultyp |

|

|

|

* |

|

Niedrig |

3,09 % |

6,93 % |

3,55 % |

|

|

Mittel |

52,66 % |

64,80 % |

54,13 % |

|

|

Hoch |

43,70 % |

25,07 % |

41,44 % |

|

|

Unbekannt |

0,55 % |

3,20 % |

0,87 % |

|

Anmerkung: Unterschiede zwischen christlichen und muslimischen Jugendlichen werden bestimmt mittels χ2-Test oder Zwei-Stichproben-t-Test (* p< 0,05)

Quelle: Niedersachsensurvey 2022, eigene Berechnung

4 Ergebnisse

4.1 Deskriptive Befunde

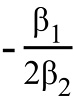

Tabelle 1 gibt einen deskriptiven Überblick zu sämtlichen Modellvariablen. Daraus geht hervor, dass 15 % aller Jugendlichen in ihrem bisherigen Leben mindestens ein Gewaltdelikt und 31 % mindestens ein Eigentumsdelikt begangen haben. Während muslimische Jugendliche eine etwas höhere Prävalenz aufweisen, was Gewaltdelikte betrifft, begehen christliche Jugendliche etwas häufiger Eigentumsdelikte. Die beiden Untersuchungsgruppen unterscheiden sich zudem hinsichtlich ihrer mittleren religiösen Wichtigkeit. Christliche Schüler*innen geben im Durchschnitt an, dass ihnen Religion »eher unwichtig« ist, für muslimische Schüler*innen ist sie im Mittel dagegen »eher wichtig«. Zudem wird deutlich, dass sich die Zusammensetzung der beiden Untersuchungsgruppen hinsichtlich einiger Merkmale unterscheidet. Im Vergleich zu Christ*innen berichten Muslim*innen häufiger von eigentumsbezogener Viktimisierungserfahrung und erfahren mehr elterliche Kontrolle. Ihre Eltern haben durchschnittlich ein geringes Bildungsniveau und sind häufiger auf staatliche Leistungen angewiesen.

Verteilung der abhängigen Variablen (Gewalt- und Eigentumsdelikte) nach religiöser Zugehörigkeit

Quelle: Niedersachsensurvey 2022, eigene Berechnung

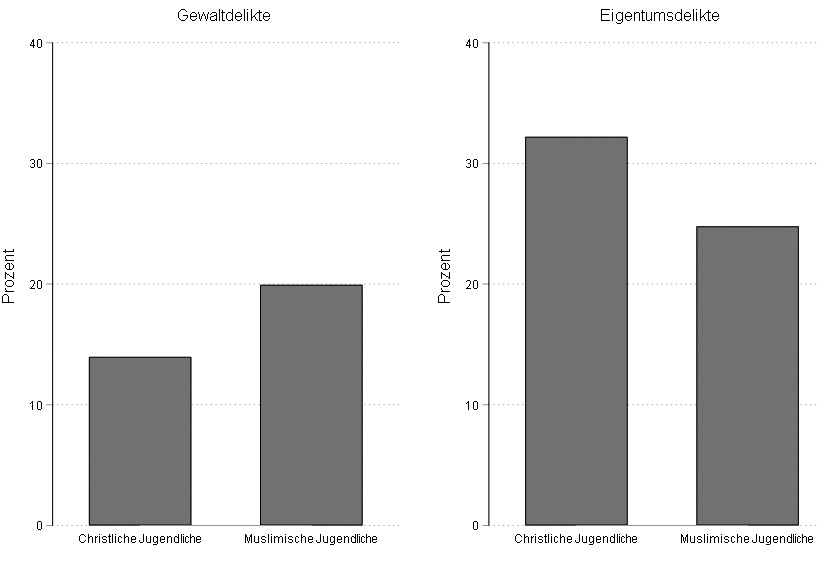

Verteilung der unabhängigen Variable (religiöse Wichtigkeit) nach religiöser Zugehörigkeit

Quelle: Niedersachsensurvey 2022, eigene Berechnung

Im Folgenden wird die Verteilung der zentralen Modellvariablen (Delinquenz und religiöse Wichtigkeit) getrennt nach christlichen und muslimischen Jugendlichen grafisch veranschaulicht. Abbildung 1 spiegelt nochmals den Befund wider, dass muslimische Jugendliche etwas häufiger Gewaltdelikte berichten (χ2-test: p = 0,003), während die christliche Vergleichsgruppe etwas mehr Eigentumsdelikte preisgibt (χ2-test: p = 0,004).

Aus Abbildung 2 wird erneut ersichtlich, dass Religion für muslimische im Vergleich zu christlichen Jugendlichen einen deutlich höheren Stellenwert einnimmt (t-test: p ≤ 0,001). Während der Modus der Verteilung bei Muslim*innen bei »sehr wichtig« liegt, ist er unter Christ*innen bei »eher unwichtig« angesiedelt. Zudem ist die Verteilung im Falle der christlichen Jugendlichen linksschief und im Falle der muslimischen Jugendlichen rechtsschief.

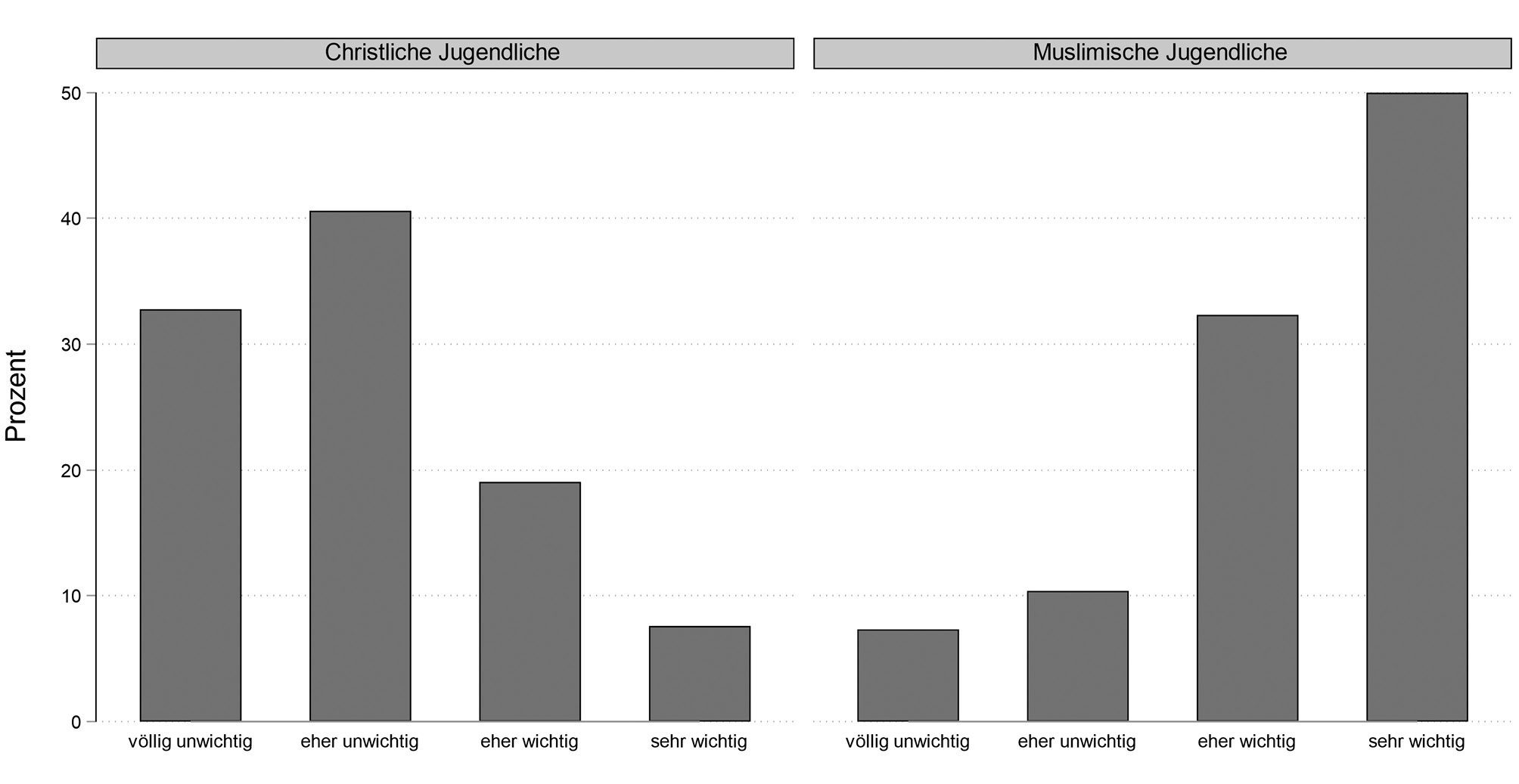

4.2 Linearität versus Kurvilinearität

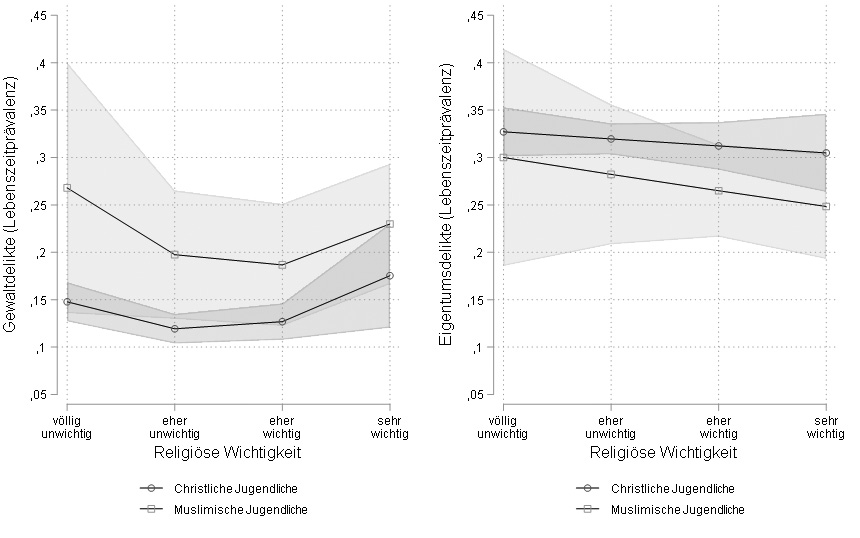

Abbildung 3 enthält die grafische Darstellung der logistischen Regressionen mit und ohne quadratischen Term für die Zusammenhänge zwischen religiöser Wichtigkeit und Gewalt- bzw. Eigentumsdelikten. Die grafische Inspektion zeigt, dass sich das lineare und kurvilineare Muster erheblich für die Beziehung zwischen Religiosität und Gewaltdelikten, aber nur geringfügig für die Beziehung zwischen Religiosität und Eigentumsdelikten unterscheiden. Die Modellgüten zwischen Regressionen mit und ohne quadratischen Term für Religiosität werden mittels Wald-Test (WT) verglichen. Der Vergleich zeigt, dass die kurvilineare Variante für den Link zwischen Religiosität und Gewaltdelikten die deutlich bessere darstellt (Pseudo R² = 0,0003 vs. 0,0123; WT chi2(1) = 27,84, p ≤ 0,001), während sich keine der beiden Varianten für den Link zwischen Religiosität und Eigentumsdelikten als überzeugender herausstellt (Pseudo R² = 0,0040 vs. 0,0043; WT chi2(1) = 1,09, p = 0,297). Für den Zusammenhang zwischen Religiosität und Gewaltdelikten ist demnach die kurvilineare Variante zu bevorzugen (linearer Term: –1,438; p ≤ 0,001; quadratischer Term: 0,293; p ≤ 0,001). Die kurvilineare Variante hat dagegen keinen Mehrwert für den Zusammenhang zwischen Religiosität und Eigentumsdelikten. In diesem Fall ist also die lineare Variante vorzuziehen (linearer Term: –0,156; p ≤ 0,001).[13]

Für die kurvilineare Beziehung zwischen Religiosität und Gewaltdelikten kann zusätzlich der WP bestimmt werden. Er befindet sich ungefähr in der Mitte der Religiositätsskala (WP = 2,46). Mittlere Religiosität wirkt also mit Blick auf Gewaltdelikte delinquenzreduzierend, während Jugendliche mit besonders gering und solche mit besonders stark ausgeprägter Religiosität am häufigsten von Gewaltdelikten berichten. Dieser Befund widerspricht der Linearitätsannahme vergangener Studien. Die lineare Beziehung zwischen Religiosität und Eigentumsdelikten entspricht dagegen der Linearitätsannahme früherer Forschung.

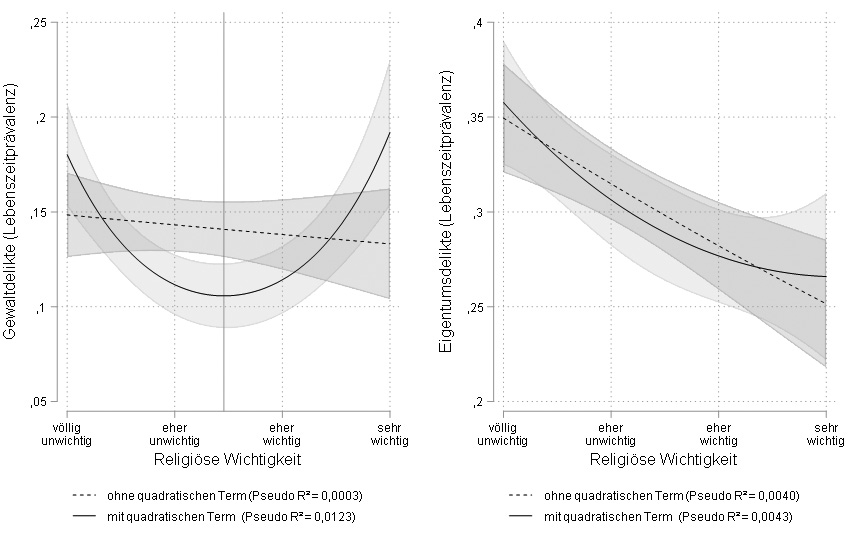

4.3 Christliche versus muslimische Jugendliche

Im nächsten Schritt wird geprüft, ob die gefundenen Zusammenhänge zwischen Religiosität und Delinquenz unabhängig von religiöser Zugehörigkeit Gültigkeit besitzen. Bei der Analyse werden sämtliche Kontrollvariablen miteinbezogen. In Abbildung 4 sind vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten, getrennt für christliche und muslimische Jugendliche, abgebildet. Daraus geht hervor, dass für beide Untersuchungsgruppen eine ähnliche Beziehung zwischen Religiosität und Delinquenz vorliegt (Kurvilinearität im Falle von Gewaltdelikten und Linearität im Falle von Eigentumsdelikten). Lediglich die bereits bekannten Niveauunterschiede (mehr Gewaltdelikte unter muslimischen und mehr Eigentumsdelikte unter christlichen Jugendlichen) differenzieren zwischen Christ*innen und Muslim*innen.

Effekt von religiöser Wichtigkeit auf Gewalt- und Eigentumsdelikte (logistische Regression mit und ohne quadratischen Term für die unabhängige Variable)

Anmerkung: Die vertikale Linie zeigt den Wendepunkt (WP) in der Beziehung zwischen Religiosität und Delinquenz an.

Quelle: Niedersachsensurvey 2022, eigene Berechnung

Vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten für Gewalt- und Eigentumsdelikte nach religiöser Wichtigkeit und religiöser Zugehörigkeit

Anmerkung: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten werden berechnet auf Grundlage von Regressionsmodellen unter Einbezug sämtlicher Kontrollvariablen.

Quelle: Niedersachsensurvey 2022, eigene Berechnung

Tabelle 2 ermöglicht es, zu überprüfen, ob sowohl hochreligiöse Christ*innen als auch hochreligiöse Muslim*innen eine Sonderrolle einnehmen. Eine Sonderrolle liegt vor, wenn Jugendliche, denen ihre Religion »sehr wichtig« ist, signifikant häufiger von Delinquenz berichten als Jugendliche, die ihre Religion als »eher wichtig« betrachten. Es sind gruppenspezifische durchschnittliche Marginaleffekte (sogenannte erste Differenzen) gelistet, die angeben, welchen Effekt religiöse Wichtigkeit auf Delinquenz an einem spezifischen Punkt von Religiosität (»eher wichtig« → »sehr wichtig«) ausübt. Darüber hinaus sind zweite Differenzen aufgeführt, die darüber informieren, ob Unterschiede zwischen zwei durchschnittlichen Marginaleffekten bestehen. In diesem Fall werden die Effekte für christliche und muslimische Jugendliche gegeneinander getestet.

Gruppenspezifische durchschnittliche Marginaleffekte und zweite Differenzen

|

|

Gewaltdelikte |

Eigentumsdelikte |

||||

|

|

AMEChr |

AMEMus |

Zweite Differenz |

AMEChr |

AMEMus |

Zweite Differenz |

|

Effekt von religiöser Wichtigkeit: »eher wichtig« → »sehr wichtig« |

0,048* (0,025) |

0,043 (0,041) |

0,005 (0,046) |

–0,007 (0,010) |

–0,017 (0,021) |

0,009 (0,023) |

Anmerkung: * p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0,001; AME = durchschnittliche Marginaleffekte; Standardfehler in Klammern; Chr = Christ*innen; Mus = Muslim*innen; durchschnittliche Marginaleffekte werden berechnet auf Grundlage von Regressionsmodellen unter Einbezug sämtlicher Kontrollvariablen.

Quelle: Niedersachsensurvey 2022, eigene Berechnung

In Bezug auf Gewaltdelikte zeigt sich für Christ*innen (0,048; p = 0,049) und Muslim*innen (0,043; p = 0,287) ein positiver Effekt. Während für christliche Jugendliche ein konventionelles Maß statistischer Signifikanz erreicht wird, ist dies für die muslimische Vergleichsgruppe nicht der Fall. Ein Test der zweiten Differenz (0,005; p = 0,909) führt zu dem Ergebnis, dass die Effekte für christliche und muslimische Jugendliche sich nicht voneinander unterscheiden. Basierend auf den Befunden zu ersten und zweiten Differenzen kann die Sonderrolle hochreligiöser Jugendlicher und damit der kurvilineare Zusammenhang zwischen Religiosität und Gewaltdelikten für die christliche und muslimische Untersuchungsgruppe als bestätigt angenommen werden. Während der Befund für Christ*innen als gesichert angesehen werden kann, muss er für Muslim*innen jedoch mit etwas Vorsicht interpretiert werden[14].

Hinsichtlich der Ergebnisse der ersten und zweiten Differenzen bezüglich der Eigentumsdelikte zeigt sich ein negativer Effekt für Christ*innen (–0,007; p = 0,446) und Muslim*innen (–0,017; p = 0,434). Eine Differenz zwischen den Effekten der beiden Untersuchungsgruppen besteht erneut nicht (0,009; p = 0,686). Linearität für den Zusammenhang zwischen Religiosität und Eigentumsdelikten gilt somit für christliche und muslimische Jugendliche.

4.4 Robustheitstests

Um die Robustheit der präsentierten Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen Religiosität und Gewalt- bzw. Eigentumsdelikten zu prüfen, wurden sechs Varianten der Hauptanalyse gerechnet[15]: (a) Anstatt die Lebenszeitprävalenz als abhängige Variable zu nutzen, wurde auf die 12-Monatsprävalenz zurückgegriffen. Delinquenz liegt hier vor, wenn eine jugendliche Person angibt, in den letzten 12 Monaten mindestens ein Gewalt- bzw. ein Eigentumsdelikt begangen zu haben. (b) Als zusätzliche alternative abhängige Variable wurde auf die 12-Monatsinzidenz zurückgegriffen, die die Tathäufigkeit abbildet. (c) Die verwendeten Daten lassen eine alternative Messung der unabhängigen Variable zu. Somit wird religiöse Wichtigkeit mit Hilfe eines Index gemessen, der neben der persönlichen Wichtigkeit von Religion, auch die Wichtigkeit in der elterlichen Erziehung und in der Freundesgruppe miteinbezieht. (d) Da der Status dreier Kontrollvariablen unklar ist (für delinquente Peers, Viktimisierungserfahrung und Selbstkontrolle muss nicht notwendigerweise eine Konfundierung vorliegen), werden die drei Variablen aus der Analyse ausgeschlossen. (e) Da auch für Jugendliche ohne religiöse Zugehörigkeit eine Messung zur religiösen Wichtigkeit vorliegt, werden diese Befragten zusätzlich in die Analyse miteinbezogen. (f) Statt im Falle von fehlenden Werten listenweisen Fallausschluss zu nutzen, wird auf »Multiple Imputation by Chained Equations« (MICE) zurückgegriffen. Die Ergebnisse der Hauptanalyse können als robust gelten, denn für jeden der sechs Robustheitstests gilt, dass für Gewaltdelikte stets ein kurvilinearer und für Eigentumsdelikte stets ein linearer Zusammenhang gefunden wird.

5 Fazit

Ziel des Beitrags war die Infragestellung der Linearitätsannahme zwischen Religiosität und Delinquenz. Meta-Analysen (C. J. Baier & Wright, 2001; Kelly et al., 2015) machen zwar insgesamt eine negative Beziehung zwischen Religiosität und Delinquenz aus, jedoch werden sie der Komplexität des Zusammengangs dabei nicht gerecht. Am Anwendungsfall von Jugendlichen wurde deshalb überprüft, ob eine delinquenzreduzierende Wirkung von Religiosität nur bis zu einem gewissen Level an Religiosität vorliegt und sich diese danach in eine delinquenzsteigernde Wirkung verkehrt. Statt einer linearen wurde eine kurvilineare Beziehung zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz angenommen. Damit knüpft die Untersuchung an frühere Forschung an (D. Baier, 2014; Brettfeld & Wetzels, 2011; Carol et al., 2020), die vermehrt die größere Komplexität des Zusammenhangs zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz betont. Fünf theoretische Blickwinkel wurden aufgeführt, um die Annahme der Kurvilinearität zu begründen. Soziale Kontrolle, Lernprozesse und Umgang mit Belastungen wurden herangezogen, um eine delinquenzreduzierende Wirkung von Religiosität zu plausibilisieren. Fundamentalismus und wahrgenommene Benachteiligung wurden diskutiert, um eine delinquenzsteigernde Wirkung von Religiosität zu erklären. Es wurde eine Hypothese getestet, die eine Sonderrolle für hochreligiöse Jugendliche unterstellt. Während angenommen wurde, dass mittlere Religiosität delinquenzreduzierend wirkt, wurde erwartet, dass Jugendliche mit besonders gering und solche mit besonders stark ausgeprägter Religiosität am häufigsten von Delinquenzbeteiligung berichten.

Der empirische Test der angenommenen u-förmigen Beziehung ergab, dass zwischen Religiosität und Gewaltdelikten (konträr zu früherer Forschung) Kurvilinearität und zwischen Religiosität und Eigentumsdelikten (übereinstimmend mit früherer Forschung) Linearität vorliegt. Die Befunde gelten für Angehörige der Mehrheitsreligion des Christentums genauso wie für diejenigen, die der Minderheitsreligion des Islams angehören. Die Sonderrolle von Hochreligiösen konnte somit hinsichtlich Gewaltdelikten, aber nicht mit Blick auf Eigentumsdelikte gefunden werden.

Vor dem Hintergrund der gewonnen Erkenntnisse muss die Frage offenbleiben, warum hochreligiöse Jugendliche vermehrt zu Gewaltdelikten neigen, sie jedoch mit geringerer Wahrscheinlichkeit Eigentumsdelikte begehen. Die zwei folgenden Überlegungen könnten dafür einen Erklärungsbeitrag leisten: Teil des Mechanismus, der fundamentalistische Einstellungen in den Mittelpunkt der Erklärung stellt, ist die wörtliche Auslegung religiöser Schriften. Erfolgt seitens Hochreligiöser tatsächlich eine direkte Orientierung an den Inhalten, dann ist aufgrund der gewaltlegitimierenden Verse in Bibel und Koran eine erhöhte Gewaltbeteiligung schlüssig. Zugleich wird in den Schriften aber auch propagiert, dass Diebstahl zu sanktionieren ist. Eigentumsdelikte wären vor diesem Hintergrund also weniger zu erwarten. Laut des Mechanismus, der auf wahrgenommene Benachteiligung fokussiert, braucht es Vergleichsgruppen gegenüber denen sich Hochreligiöse benachteiligt fühlen können. Während Gewaltdelikte stets eine personale Komponente haben und direkt gegen Angehörige von Vergleichsgruppen zum Einsatz kommen könnten, richten sich Eigentumsdelikte nicht notwendigerweise gegen Personen. Wahrgenommene Benachteiligung erhöht nach dieser Logik nur die Wahrscheinlichkeit für Delikte mit personalem Bezug.

Der Beitrag weist einige Limitationen auf. Erstens lässt die Untersuchung offen, ob die Befunde über die Gruppe der Jugendlichen hinaus verallgemeinert werden können und demnach auch für Erwachsene Geltung besitzen. Zweitens differenziert die Studie zwar zwischen zwei Deliktbereichen (Gewalt- und Eigentumsdelikte), zukünftig sollten diese aber weiter verfeinert betrachtet sowie zusätzliche Indikatoren für Jugenddelinquenz (z. B. Substanzkonsum) herangezogen werden. Drittens wird die Studie der Multidimensionalität von Religiosität nicht gerecht. Alternative Messungen von Religiosität wären aber vonnöten, um potenziell differierende Wirkungen unterschiedlicher Religiositätsdimensionen auf verschiedene Deliktbereiche zu testen (Sahin & Unlu, 2021). Neben religiöser Wichtigkeit ist dabei beispielsweise an religiöse Partizipation und Glauben zu denken. Darüber hinaus sollte der Einfluss von Glaubensinhalten zukünftig genauer betrachtet werden. Mit dem Einbezug fundamentalistischer Einstellungen benennt der vorliegende Beitrag diesbezüglich bereits einen entscheidenden Aspekt. Viertens stellt der Beitrag zwar ein Fortschritt dar, der dem besseren Verständnis des Zusammenhangs zwischen Religiosität und Delinquenz dient, jedoch können mit den vorliegen Daten die vermuteten Mechanismen keiner umfassenden empirischen Prüfung unterzogen werden. Für solch eine Testung der unterstellten Mechanismen bedarf es der Verfügbarkeit sämtlicher Items, denen eine zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz vermittelnde Funktion zugeschrieben wird (z. B. fundamentalistische Einstellungen und wahrgenommene Benachteiligung), innerhalb einer Datenquelle. Fünftens wurden zwar mit dem Christentum und dem Islam Angehörige der Mehrheitsreligion und solche der zahlenmäßig größten Minderheitsreligion in Deutschland untersucht, wie sich die Beziehung zwischen Religiosität und Delinquenz jenseits dieser beiden religiösen Gruppen gestaltet, bleibt jedoch offen.

Im Anschluss an die neuen Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz dürfte es vielversprechend sein, sich zukünftig folgenden Aspekten zuwenden. Die empirischen Befunde sprechen dafür, verstärkt den Fokus auf die Gruppe der Hochreligiösen zu legen (Höllinger & Makula, 2021). Zudem gilt es, unter Anwendung eines mechanistischen Zugangs (Proctor & Niemeyer, 2019), die empirische Relevanz der verschiedenen in diesem Betrag präsentierten Mechanismen, die den Zusammenhang zwischen Religiosität und Delinquenz ausmachen, zu beurteilen. Um die Komplexität der Beziehung zwischen Religiosität und Jugenddelinquenz weiter aufzuschließen, sollte sich außerdem möglicher Effektheterogenität zugewandt werden. Denn das Zusammenwirken zwischen Religiosität und einer Reihe von Gruppenzugehörigkeiten, z. B. Geschlecht, soziale und ethnische Herkunft, bekannt unter dem Label »complex religion« (Wilde, 2018), findet bei der Erklärung von delinquentem Verhalten bisher noch zu wenig Beachtung.

Trotz der aufgeführten offenen Fragen deutet der vorliegende Beitrag darauf hin, dass Religiosität, was Delinquenzbeteiligung angeht, sowohl Brücke als auch Hindernis sein kann.

Funding

Der Niedersachsensurvey wird aus Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (MWK) gefördert.

Danksagung

Für hilfreiche Kommentare und Diskussionen zu früheren Versionen des Beitrags bedanke ich mich ganz herzlich bei Lea Becher, Antonia Hock und Yvonne Krieg.

Literaturverzeichnis

Adamczyk, A., Freilich, J. D. & Kim, C. (2017). Religion and Crime: A Systematic Review and Assessment of Next Steps. Sociology of Religion, 78(2), 192–232.10.1093/socrel/srx012Search in Google Scholar

Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology, 30(1), 47–88.10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.xSearch in Google Scholar

Agnew, R. (2006). Pressured into crime. An overview of general strain theory. Los Angeles: Roxbury Publishing Company.Search in Google Scholar

Ai, C. & Norton, E. C. (2003). Interaction terms in logit and probit models. Economics Letters, 80(1), 123–129.10.1016/S0165-1765(03)00032-6Search in Google Scholar

Akers, R. L. & Jennings, W. G. (2015). Social Learning Theory. In A. R. Piquero (Hrsg.), The Handbook of Criminological Theory (S. 230–240). Wiley.10.1002/9781118512449.ch12Search in Google Scholar

Akers, R. L. & Jensen, G. F. (2008). The Empirical Status of Social Learning Theory of Crime and Deviance: The Past, Present, and Future. In F. T. Cullen, J. P. Wright & K. R. Blevins (Hrsg.), Taking Stock. The Status of Criminological Theory (S. 37–76). London: Taylor and Francis.10.4324/9781315130620-2Search in Google Scholar

Altemeyer, B. & Hunsberger, B. (1992). Authoritarianism, Religious Fundamentalism, Quest, and Prejudice. International Journal for the Psychology of Religion, 2(2), 113–133.10.1207/s15327582ijpr0202_5Search in Google Scholar

Baier, C. J. & Wright, B. R. E. (2001). »If You Love Me, Keep My Commandments«: A Meta-Analysis of the Effect of Religion on Crime. Journal of Research in Crime and Delinquency, 38(1), 3–21.10.1177/0022427801038001001Search in Google Scholar

Baier, D. (2014). The influence of religiosity on violent behavior of adolescents: a comparison of Christian and Muslim religiosity. Journal of Interpersonal Violence, 29(1), 102–127.10.1177/0886260513504646Search in Google Scholar

Baier, D. & Kudlacek, D. (2019). Gewalt und ethnische Herkunft: eine Analyse von Erklärungsfaktoren am Beispiel türkischer Jugendlicher. Kriminologie – Das Online-Journal, Bd. 1 Nr. 1 (2019): Migration und Kriminalität.Search in Google Scholar

Beller, J., Kröger, C. & Hosser, D. (2019). Prädiktoren der Delinquenz bei adoleszenten Muslimen. Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie, 13(2), 188–198.10.1007/s11757-019-00523-wSearch in Google Scholar

Berger, P. L. (1967). The sacred canopy. Elements of a sociological theory of religion. New York: Anchor.Search in Google Scholar

Boers, K., Reinecke, J., Bentrup, C., Daniel, A., Kanz, K.-M., Schulte, P. et al. (2014). Vom Jugend- zum frühen Erwachsenenalter. Delinquenzverläufe und Erklärungszusammenhänge in der Verlaufsstudie »Kriminalität in der modernen Stadt«. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 97(3), 183–202.10.1515/mks-2014-970302Search in Google Scholar

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Hrsg.), Handbook of theory and research for the sociology of education (S. 241–258). Westport: Greenwood.Search in Google Scholar

Brettfeld, K. & Wetzels, P. (2011). Religionszugehörigkeit, Religiosität und delinquentes Verhalten Jugendlicher. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 94(6), 409–430.10.1515/mks-2011-940601Search in Google Scholar

Burgess, R. L. & Akers, R. L. (1966). A Differential Association-Reinforcement Theory of Criminal Behavior. Social Problems, 14(2), 128–147.10.1525/sp.1966.14.2.03a00020Search in Google Scholar

Carol, S., Peez, F. & Wagner, M. (2020). Delinquency among majority and minority youths in Cologne, Mannheim and Brussels: the role of religion. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46(17), 3603–3629.10.1080/1369183X.2019.1620415Search in Google Scholar

Cinelli, C., Forney, A. & Pearl, J. (2022). A Crash Course in Good and Bad Controls. Sociological Methods & Research.10.1177/00491241221099552Search in Google Scholar

Costello, B. J. & Laub, J. H. (2020). Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi’s Causes of Delinquency. Annual Review of Criminology, 3(1), 21–41.10.1146/annurev-criminol-011419-041527Search in Google Scholar

Dreißigacker, L., Schröder, C. P., Krieg, Y., Becher, L., Hahnemann, A. & Gröneweg, M. (2023). Jugendliche in Niedersachsen. Ergebnisse des Niedersachsensurveys 2022. (KFN-Forschungsberichte Nr. 169). Hannover: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen.Search in Google Scholar

Durkheim, É. (1952). Suicide: A Study in Sociology. Glencoe: Free Press.Search in Google Scholar

Emerson, M. O. & Hartman, D. (2006). The Rise of Religious Fundamentalism. Annual Review of Sociology, 32(127–144).10.1146/annurev.soc.32.061604.123141Search in Google Scholar

Esser, H. (1996). Ethnische Konflikte als Auseinandersetzung um den Wert von kulturellem Kapital. In W. Heitmeyer (Hrsg.), Die bedrängte Toleranz. Ethnisch-kulturelle Konflikte, religiöse Differenzen und die Gefahren politisierter Gewalt (S. 64–99). Frankfurt am Main: Suhrkamp.Search in Google Scholar

Filsinger, M. (2023). Perceived Exclusionary Disadvantages and Populist Attitudes: Evidence from Comparative and Longitudinal Survey Data in Six European Countries. Political Research Quarterly, 76(3), 1043–1057.10.1177/10659129221123018Search in Google Scholar

Fleischmann, F. (2022). Researching religion and migration 20 years after ›9/11‹: Taking stock and looking ahead. Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, 6(2), 347–372.10.1007/s41682-022-00103-6Search in Google Scholar

Funk, A. (2003). The Monopoly of Legitimate Violence and Criminal Policy. In W. Heitmeyer & J. Hagan (Hrsg.), International Handbook of Violence Research (S. 1057–1077). Dordrecht: Springer Netherlands.10.1007/978-0-306-48039-3_54Search in Google Scholar

Gottfredson, M. R. & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford: Stanford University Press.10.1515/9781503621794Search in Google Scholar

Heitmeyer, W., Müller, J. & Schröder, H. (1997). Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland. Frankfurt am Main: Suhrkamp.Search in Google Scholar

Higgins, P. C. & Albrecht, G. L. (1977). Hellfire and Delinquency Revisited. Social Forces, 55(4), 952–958.10.1093/sf/55.4.952Search in Google Scholar

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkley: University of California Press.Search in Google Scholar

Hirschi, T. & Stark, R. (1969). Hellfire and Delinquency. Social Problems, 17(2), 202–213.10.1525/sp.1969.17.2.03a00050Search in Google Scholar

Hoffmann, J. P., Bahr, S. J. & Huber, M. (2016). Delinquency and Deviance. In D. Yamane (Hrsg.), Handbook of Religion and Society (S. 321–341). Cham: Springer International Publishing.10.1007/978-3-319-31395-5_17Search in Google Scholar

Höllinger, F. & Makula, L. (2021). Religiosity in the major religious cultures of the world. International Journal of Sociology, 51(5), 345–359.10.1080/00207659.2021.1958181Search in Google Scholar

Huber, S. & Yendell, A. (2019). Does Religiosity Matter? Explaining right-wing extremist attitudes and the vote for the Alternative for Germany (AfD). Religion and Society in Central and Eastern Europe, 12(1), 63–83.10.20413/rascee.2019.12.1.63-82Search in Google Scholar

Hünermund, P. & Louw, B. (2023). On the Nuisance of Control Variables in Causal Regression Analysis. Organizational Research Methods.10.1177/10944281231219274Search in Google Scholar

Hunsberger, B. (1995). Religion and Prejudice: The Role of Religious Fundamentalism, Quest, and Right‐Wing Authoritarianism. Journal of Social Issues, 51(2), 113–129.10.1111/j.1540-4560.1995.tb01326.xSearch in Google Scholar

Johnson, B. R., Li, S. de, Larson, D. B. & McCullough, M. (2000). A Systematic Review of the Religiosity and Delinquency Literature: A Research Note. Journal of Contemporary Criminal Justice, 16(1), 32–52.10.1177/1043986200016001003Search in Google Scholar

Kelly, P. E., Polanin, J. R., Jang, S. J. & Johnson, B. R. (2015). Religion, Delinquency, and Drug Use. Criminal Justice Review, 40(4), 505–523.10.1177/0734016815605151Search in Google Scholar

Kohler, U., Class, F. & Sawert, T. (2024). Control variable selection in applied quantitative sociology: a critical review. European Sociological Review, 40(1), 173–186.10.1093/esr/jcac078Search in Google Scholar

Koopmans, R. (2015). Religious Fundamentalism and Hostility against Out-groups: A Comparison of Muslims and Christians in Western Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(1), 33–57.10.1080/1369183X.2014.935307Search in Google Scholar

Koopmans, R., Kanol, E. & Stolle, D. (2021). Scriptural legitimation and the mobilisation of support for religious violence: experimental evidence across three religions and seven countries. Journal of Ethnic and Migration Studies, 47(7), 1498–1516.10.1080/1369183X.2020.1822158Search in Google Scholar

Krieg, Y., Dreißigacker, L., Schröder, C. P. & Steinmann, J.-P. (2024). Gewalt an Schulen – Trendanalysen und Begleiterscheinungen. In D. Hermann, B. Horten & A. Pöge (Hrsg.), Kriminalsoziologie. Handbuch für Wissenschaft, Studium und Praxis (S. 355–376). Baden-Baden: Nomos.Search in Google Scholar

Leszczensky, L. & Pink, S. (2017). Intra- and inter-group friendship choices of Christian, Muslim, and non-religious youth in Germany. European Sociological Review, 33(1), 72–83.10.1093/esr/jcw049Search in Google Scholar

Lindenberg, S. (1990). Rationalität und Kultur. Die verhaltenstheoretische Basis des Einflusses von Kultur auf Transaktionen. In H. Haferkamp (Hrsg.), Sozialstruktur und Kultur (S. 249–287). Frankfurt am Main: Suhrkamp.Search in Google Scholar

Long, J. S. & Mustillo, S. A. (2021). Using Predictions and Marginal Effects to Compare Groups in Regression Models for Binary Outcomes. Sociological Methods & Research, 50(3), 1284–1320.10.1177/0049124118799374Search in Google Scholar

Merton, R. K. (1949). Social Theory and Social Structure. Glencoe: Free Press.Search in Google Scholar

Mize, T. (2019). Best Practices for Estimating, Interpreting, and Presenting Nonlinear Interaction Effects. Sociological Science, 6, 81–117.10.15195/v6.a4Search in Google Scholar

Mohammad, T. & Banse, R. (2023). Muslim Religiosity and Juvenile Delinquency: A Systematic Review. Adolescent Research Review, 8(4), 507–520.10.1007/s40894-023-00206-ySearch in Google Scholar

Montagnet, C. L. (2023). The Variable Association Between Religiosity and Delinquency. Crime & Delinquency, 69(10), 2046–2072.10.1177/00111287221106959Search in Google Scholar

Nägel, C. & Kroneberg, C. (2023). On the rise in child and juvenile delinquency in Germany after the end of the COVID–19 pandemic. Kriminologie – Das Online-Journal, 5(3), 182–207.Search in Google Scholar

Oberwittler, D. (2020). Jugend und Kriminalität. In H.-H. Krüger, C. Grunert & K. Ludwig (Hrsg.), Handbuch Kindheits- und Jugendforschung (S. 1–40). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.10.1007/978-3-658-24801-7_52-1Search in Google Scholar

Pearce, L. D. [L. D.] & Haynie, D. L. (2004). Intergenerational Religious Dynamics and Adolescent Delinquency. Social Forces, 82(4), 1553–1572.10.1353/sof.2004.0089Search in Google Scholar

Pearce, L. D. [Lisa D.], Uecker, J. E. & Denton, M. L. (2019). Religion and Adolescent Outcomes: How and Under What Conditions Religion Matters. Annual Review of Sociology, 45(1), 201–222.10.1146/annurev-soc-073117-041317Search in Google Scholar

Petts, R. J. (2009). Family and Religious Characteristics’ Influence on Delinquency Trajectories from Adolescence to Young Adulthood. American Sociological Review, 74(3), 465–483.10.1177/000312240907400307Search in Google Scholar

Pirutinsky, S. (2014). Does Religiousness Increase Self-Control and Reduce Criminal Behavior? Criminal Justice and Behavior, 41(11), 1290–1307.10.1177/0093854814531962Search in Google Scholar

Plassmann, F. & Khanna, N. (2007). Assessing the precision of turning point estimates in polynomial regression functions. Econometric Reviews, 26(5), 503–528.10.1080/07474930701512105Search in Google Scholar

Pollack, D., Demmrich, S. & Müller, O. (2023). Editorial–Religious fundamentalism: new theoretical and empirical challenges across religions and cultures. Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, 7(1), 1–11.10.1007/s41682-023-00159-ySearch in Google Scholar

Pollack, D. & Pickel, G. (2007). Religious individualization or secularization? Testing hypotheses of religious change–the case of Eastern and Western Germany. British Journal of Sociology, 58(4), 603–632.10.1111/j.1468-4446.2007.00168.xSearch in Google Scholar

Proctor, K. R. & Niemeyer, R. E. (2019). Mechanistic criminology. New York: Routledge.10.4324/9780429262791Search in Google Scholar

Rebenstorf, H. (2018). »Rechte« Christen? – Empirische Analysen zur Affinität christlich-religiöser und rechtspopulistischer Positionen. Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, 2(2), 313–333.10.1007/s41682-018-0024-zSearch in Google Scholar

Reisig, M. D., Wolfe, S. E. & Pratt, T. C. (2012). Low Self-Control and the Religiosity-Crime Relationship. Criminal Justice and Behavior, 39(9), 1172–1191.10.1177/0093854812442916Search in Google Scholar

Sahin, I. & Unlu, A. (2021). The Effect of Muslim Religiosity on Youth Delinquency. Criminal Justice Review, 46(3), 361–381.10.1177/0734016820966038Search in Google Scholar

Salas-Wright, C. P., Vaughn, M. G. & Maynard, B. R. (2014). Buffering Effects of Religiosity on Crime. Criminal Justice and Behavior, 41(6), 673–691.10.1177/0093854813514579Search in Google Scholar

Schneider, V., Pickel, G. & Öztürk, C. (2021). Was bedeutet Religion für Rechtsextremismus? Empirische Befunde zu Verbindungen zwischen Religiosität, Vorurteilen und rechtsextremen Einstellungen. Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, 5(2), 557–597.10.1007/s41682-021-00073-1Search in Google Scholar

Schwadel, P. & Anderson, A. L. (2022). Religion and Americans’ Fear of Crime in the 21st Century. Review of Religious Research, 64(1), 145–161.10.1007/s13644-021-00478-7Search in Google Scholar

Seto, C. H. (2022). Religious Identity and Delinquency: Comparing Muslim, Christian and Non-Religious Adolescents in the United Kingdom. The British Journal of Criminology, 62(4), 857–876.10.1093/bjc/azab100Search in Google Scholar

Stark, R., Kent, L. & Doyle, D. P. (1982). Religion and Delinquency: the Ecology of a »Lost« Relationship. Journal of Research in Crime and Delinquency, 19(1), 4–24.10.1177/002242788201900102Search in Google Scholar

Steinmann, J.-P. (2020). Religiosity and natives’ social contact with new refugees. Explaining differences between East and West Germany. International Journal of Intercultural Relations, 74, 189–205.10.1016/j.ijintrel.2019.10.007Search in Google Scholar

Steinmann, J.-P. (2022). (K)eine immunisierende Wirkung? Eine binnendifferenzierte Analyse zum Zusammenhang zwischen christlicher Religiosität und der Wahl rechtspopulistischer Parteien. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 74(1), 33–64.10.1007/s11577-022-00820-zSearch in Google Scholar

Steinmann, J.-P. (2023). Hochreligiös und migrantenfreundlich? Der nichtlineare Zusammenhang zwischen Religiosität und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, 7(1), 419–445.10.1007/s41682-023-00157-0Search in Google Scholar

Steinmann, J.-P. (2024). Faithful and fearful: Does religion promote or reduce fear of crime in Germany? European Journal of Criminology.10.1177/14773708241226824Search in Google Scholar

Steinmann, J.-P. & Pickel, G. (2024). Explaining the relationship between religiosity and anti-diversity attitudes among Christians in Western Germany. Politics and Religion.Search in Google Scholar

Stolz, J., Könemann, J., Schneuwly Purdie, M., Englberger, T. & Krüggeler, M. (2016). (Un)believing in modern society. Religion, spirituality, and religious-secular competition. London: Routledge.10.4324/9781315562711Search in Google Scholar

Sutherland, E. H. (1968). Die Theorie der differentiellen Kontakte. In F. Sack & R. König (Hrsg.), Kriminalsoziologie (S. 395–399). Frankfurt am Main: Akademische Verlagsgesellschaft.Search in Google Scholar

Walburg, C. (2018). Angekommen und zugehörig? Migration, Integration und Jugenddelinquenz. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 101(1), 16–45.10.1515/mkr-2018-1010103Search in Google Scholar

Wilde, M. J. (2018). Complex Religion: Interrogating Assumptions of Independence in the Study of Religion. Sociology of Religion, 79(3), 287–298.10.1093/socrel/srx047Search in Google Scholar

Wong, J. (2018). The Evangelical vote and race in the 2016 presidential election. Journal of Race, Ethnicity, and Politics, 3(1), 81–106.10.1017/rep.2017.32Search in Google Scholar

Xia, W. (2022). Christian Religiosity, Religious Nostalgia, and Attitudes Toward Muslims in 20 Western Countries. Sociological Forum, 37(S1), 1414–1435.10.1111/socf.12844Search in Google Scholar

Anhang

Variablen, Items und Ausprägungen

|

Abhängige Variablen |

||

|

Gewaltdelikte (Lebenszeitprävalenz) |

Hast du schon jemals Folgendes getan? Raub: jemandem etwas mit Gewalt entrissen oder unter Androhung von Gewalt etwas weggenommen, z. B. eine Tasche, ein Fahrrad oder Geld Erpressung: von jemandem verlangt, dir Geld oder Sachen (z.B. Jacke, Uhr, Schuhe) zu geben und ernsthaft Gewalt angedroht, wenn er* sie die Sachen nicht hergeben oder zahlen wollte Körperverletzung allein: allein jemanden geschlagen, getreten, gewürgt oder auf andere Weise tätlich angegriffen, so dass er*sie verletzt wurde (z.B. eine blutende Wunde oder ein blaues Auge)? Dabei wurde keine Waffe oder Gegenstand verwendet Körperverletzung mit mehreren Personen: zusammen mit mehreren Personen jemanden eschlagen, getreten, gewürgt oder auf andere Weise tätlich angegriffen, so dass er*sie verletzt wurde Körperverletzung mit Waffe: jemanden mit einer Waffe (z. B. Messer), einem Gegenstand (z.B. Kette) oder durch Tritte mit schweren Schuhen/Stiefeln absichtlich verletzt sexuelle Belästigung: jemanden sexuell belästigt (z.B. zwischen die Beine, an die Brust oder an den Po gefasst) sexuelle Gewalt: jemanden mit Gewalt oder durch ernsthafte Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen oder zur Duldung von sexuellen Handlungen gezwungen |

(0) Nicht delinquent (1) Delinquent |

|

Eigentumsdelikte (Lebenszeitprävalenz) |

Hast du schon jemals Folgendes getan? Diebstahl: jemandem Gegenstände, Geld oder sonstige wichtige Dokumente gestohlen Fahrzeugdiebstahl: ein Fahrrad, ein Mofa oder sonst ein Fahrzeug gestohlen Ladendiebstahl: in einem Laden/Kaufhaus/Geschäft etwas gestohlen Einbruchdiebstahl: irgendwo zum Stehlen eingebrochen (z. B. Baubude, Gartenlaube, Keller, Auto usw.) Sachbeschädigung: absichtlich Fenster, Straßenlampen, Bushaltestellen, Sitze in Bus und Bahn oder Ähnliches beschädigt Graffitisprühen: an eine unerlaubte Stelle Graffiti gesprüht |

|

|

Unabhängige Variablen |

||

|

Religiöse Wichtigkeit |

Wie wichtig ist Religion für dich persönlich in deinem Alltag? |

(1) völlig unwichtig (2) eher unwichtig (3) eher wichtig (4) sehr wichtig |

|

Religiöse Zugehörigkeit |

Welcher Religionsgemeinschaft gehörst du an? |

(0) Christentum (1) Islam |

|

Kontrollvariablen |

||

|

Delinquente Peers |

Wie viele Freund*innen, die in den letzten 12 Monaten Folgendes getan haben, hast du? in einem Laden etwas gestohlen haben. jemandem mit Gewalt etwas weggenommen haben. einen anderen Menschen geschlagen und verletzt haben. absichtlich Fenster, Telefonzellen, Straßenlampen oder ähnliche Dinge beschädigt haben. Drogen (Haschisch, Ecstasy usw.) an Andere verkauft haben. |

(0) 0 Peers (1) 1-5 Peers (2) mehr als 5 Peers |

|

Viktimisierungserfahrung (Gewaltdelikt) |