Knut Bergmann, Jochen Roose

Von der Konkurrenz zur Kooperation

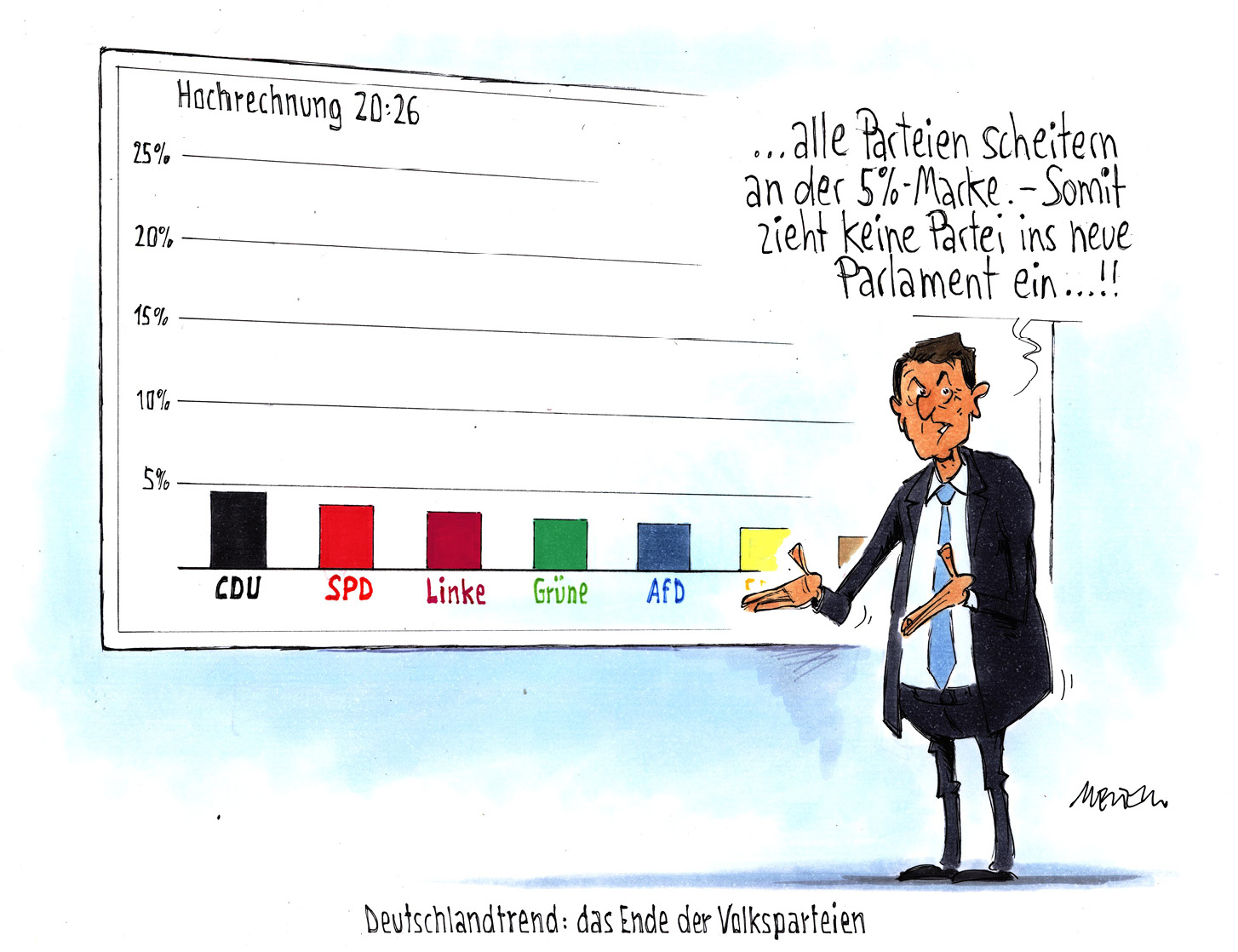

Hätten 9.529 Wählerinnen und Wähler mehr am 23. Februar 2025 ihr Kreuz beim BSW gemacht, wäre das Land koalitionär in einer vollkommen anderen Lage und mutmaßlich am Rande der Unregierbarkeit. Mit der dann einzigen Möglichkeit, aus der politischen Mitte eine Regierung zu bilden – nämlich aus Union, SPD und Bündnis 90/Die Grünen –, bestünde die Gefahr, schon bei der nächsten Bundestagswahl 2029 gewissermaßen thüringische Verhältnisse zu bekommen, da eine solche Koalition mutmaßlich die Ränder nur mehr wachsen lassen würde. Diese dunklen Wolken am Himmel der Regierbarkeit dürften keine Ausnahme bleiben.

Dabei ließe sich ob der steigenden Zahl von Parteien, die gute Aussichten auf einen Einzug in den Deutschen Bundestag – und genauso: die Landesparlamente – haben, eine Zunahme der Koalitionsoptionen vermuten. Denn bei vielen kleineren Parteien könnte sich ja in Bündnissen der eine gegen einen anderen Partner austauschen lassen. Doch die Zersplitterung der Parteienlandschaft und das Erstarken der Ränder in der sich polarisierenden Gesellschaft führt im Gegenteil zu weniger Möglichkeiten der Regierungsbildung. Außerdem wird es immer schwieriger, stabile Bündnisse zu bilden. Bei der Bundestagswahl haben Union und SPD – vormals gemeinsam bekannt unter dem Begriff „Große Koalition“ – gerade einmal eine Mehrheit von zwölf Stimmen. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen im Vorjahr ist dies schon nicht mehr möglich. Hier bildet die politische Mitte jeweils eine Minderheitsregierung und in einem Fall sind dafür sogar drei Partnern nötig.

Diese neue Koalitionsvielfalt in den Ländern zeitigt über den Umweg des Bundesrates Wirkung auf Bundesebene – auch hiervon legten die Verhandlungen nach der Bundestagswahl 2025 beredt Zeugnis ab. Immer mehr Parteien drängen auf Einfluss auf Bundesebene und Landesregierungen können eine, wenn auch beschränkte, Gelegenheit dazu bieten.

Koalitionen sind aber nicht nur machtpolitisch ein faszinierendes Phänomen. Sie sind genauso in ihrer Entstehung interessant. Die Konkurrenzdemokratie fordert die prägnante Abgrenzung der Parteien voneinander. Den Wählerinnen und Wählern soll deutlich werden, wie erheblich die Unterschiede zwischen den Parteien sind, wie falsch die Vorschläge der Konkurrenten sind und wie überlegen das eigene Programm. Doch schon am Abend des Wahltages folgt meist die dramatische Wende von der Konkurrenz während der Kampagnen hin zur Kooperation in einer Koalition. Der Rollenwechsel muss schon in den Minuten nach Schließung der Wahllokale erfolgen, wenn aus harten Konkurrenten potenzielle Partner werden sollen. Nicht immer gelingt diese Wandlung bruchlos. Verletzungen aus dem Wahlkampf müssen in den Hintergrund rücken, Gemeinsamkeiten wieder hervorgekramt werden. Der Prozess der Koalitionsbildung selbst, die Sondierungen und Verhandlungen, sind ein spannender Prozess, der erhebliche Auswirkungen auf das Land hat. Höchste Zeit also, sich dem Thema Koalitionen aus unterschiedlichen Perspektiven anzunehmen.

Die Beiträge im Themenschwerpunkt

Einen Blick zurück in die Geschichte der Koalitionen auf Bundesebene wirft Manuel Becker. Anhand der Frühphase der Bundesrepublik erörtert er die Frage, welche Folgen eine höhere Anzahl von Parteien für die Koalitionsdemokratie hat. Die Verteilung von Verhandlungsmacht in Koalitionsverhandlungen analysiert Christian Rusche aus Sicht der Spieltheorie. Die Anzahl von koalitionsfähigen Parteien im Parlament ist ein Schlüssel zur Bestimmung der Machtverhältnisse. Allerdings können andersherum bei wenigen oder nur einer möglichen Konstellation auch kleine Parteien großen Einfluss auf das Verhandlungsergebnis gewinnen.

Dominik Hirndorf richtet den Blick auf die Wähler*innen. In Kernfragen haben sich die inhaltlichen Positionen der Parteiwählerschaften auseinander bewegt. Entsprechend sind bei Koalitionen größere inhaltliche Gräben zu überwinden. Bejamin Höhne und Irene Deifeld betrachten die Passung von Positionen der Parteien mit den Einstellungen der jeweiligen Wähler*innen. Es sind die Parteien, bei denen sich die beste Passung zwischen Parteiposition und Wähler*innenwille zeigt.

In Wahlkämpfen dienen nicht nur Aussagen über geplante Inhalte und das Spitzenpersonal als Argument, um Wähler*innen zu überzeugen. Auch Koalitionsaussagen sind ein Grund, eine Partei (nicht) zu wählen. Volker Best analysiert Koalitionsaussagen als Baustein von Wahlkampfstrategien. Insbesondere anhand der Union im Bundestagswahl 2025 zeigt er auf, warum Parteien ihre Präferenzen für Koalitionen signalisieren.

Liegt das Wahlergebnis einmal vor, beginnt die Phase der Koalitionsbildung. Während im Wahlkampf der Fokus auf den Unterschieden zwischen den Parteien lag, gilt es nun, Gemeinsamkeiten auszuloten und rote Linien festzulegen. Dies gilt nicht nur im Inhaltlichen, sondern auch für die Frage, welche Partei überhaupt als Koalitionspartner in Frage kommt. Dabei ist mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht neben AfD und Linke eine dritte Partei auf das politische Spielfeld getreten, bei der in Frage gestellt wird, ob sie an Regierungen beteiligt werden darf. Die Koalitionsbildungen 2024 in Sachsen, Thüringen und Brandenburg analysiert Knut Bergmann in seinem Beitrag. Er zeigt an diesen Fällen praktisch auf, wie – teils aus einer extrem komplizierten Ausgangslage – der Weg von der Wahl des Parlamentes bis zu der des Regierungschefs verläuft, was die Hürden sein können und warum Verhandlungen erfolgreich sind – oder auch, woran sie scheitern können. Besonders interessant gestaltete sich in den betrachteten drei Fällen das Wechselspiel von Landes- und Bundesebene.

Die Aushandlung von Koalitionen erfordert auf der einen Seite Vertraulichkeit. Es ist in der politischen Öffentlichkeit schwierig, Positionen zu räumen, Verhandlungsspielraum preiszugeben und Kompromisse einzugehen. All dies wird augenblicklich bewertet von den Medien und den Wähler*innen. Erst im Gesamtpaket lässt sich ein Koalitionsvertrag vermitteln. Der Weg dorthin bleibt tunlichst vertraulich. Doch gleichzeitig erfordert das öffentliche Interesse und die Schnelligkeit der heutigen Medienwelt, auch die Koalitionsbildung darzustellen. Sebastian Jarzebski analysiert rückgreifend bis 1998 die Narrative von Koalitionsbildungen. Seine zentrale These dabei lautet, dass beim Zustandekommen von Regierungen es immer wichtiger wird, die entsprechenden politischen Narrative auszuhandeln.

Mathias Weilandt und Anna Maria Uhl schließlich nehmen uns mit hinein in die Koalitionsverhandlung selbst. Es ist ein sehr besonderer, nicht selten besonders schwieriger Weg, aus Konkurrenten Partner zu machen. Weilandt und Uhl beschreiben aus eigener Erfahrung die Schritte zwischen Wahlergebnis und Regierungsbildung. Es ist ein komplexes Geflecht von Akteuren, die Schritt für Schritt zusammenfinden müssen und dabei ihre eigenen Interessen, Parteiinteressen und Karriereambitionen nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Die Beschreibung verdeutlicht die verschiedenen Bruchstellen einer Koalitionsbildung.

Der Themenschwerpunkt zeigt: Koalitionen sind viel mehr als die gemeinsame Regierungsbildung von mehreren Parteien. Sie sind Argumente im Wahlkampf, fragile Gebilde, Verbindungen zwischen Wählerlagern, passende oder unpassende Partnerschaften, Ergebnis eines komplizierten Prozesses und selbst Narration und Geschichte. Und sie sind – so macht all dies deutlich – ein hoch spannender Gegenstand politischer Analyse.

Die Rubriken

In der Aktuellen Analyse analysieren Franziska Sperfeld, Michael Zschiesche, Theresa Seidel und Katharina Reimann die Entwicklung der Umweltbewegung in den letzten 35 Jahren. Sie zeichnen einen eindruckswollen Wachstumsprozess nach.

Jan Wilkens, Christopher N. Pavenstädt und Charlotte Huch fragen in der Rubrik ipb beobachtet, wie sich der Erfolg der Klimabewegung untersuchen lässt. Die Wirkungsfrage gehört zu jenen, die am schwierigsten zu greifen ist. Die Autor*innen stecken ein Forschungsprogramm ab, das Kurzschlüsse vermeidet.

In der Literaturrubrik widmet sich unsere Redakteurin Karin Urich ausführlich einem Werk, das so viel Aufmerksamkeit wie kaum ein anderes politisches Buch erfahren hat: Angela Merkels über 700 Seiten starke Memoiren mit dem Titel „Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021“. Die Rezension konzentriert sich dabei auf das Aufwachsen Merkels in der DDR – der Abschnitt ihres Lebens, über den bisher weniger bekannt war als über ihr politisches Wirken seit der Wendezeit. Auch die Kanzlerschaft Angela Merkels beleuchtet Urich und zieht dabei Parallelen zu aktuellen politischen Entwicklungen seit Erscheinen des Buchs. Merkels designiertem Nachfolger Friedrich Merz rät sie, dass es sich lohnen würde, „wenn er ab und an im Buch der Kontrahentin blättern würde“.

Ebenfalls für ein größeres Publikum geschrieben ist das Buch „Was ihr wollt. Wie Protest wirklich wirkt“ des Autors und Journalisten Friedemann Karig, das Nelly Reinstorf in der zweiten Besprechung der Rubrik beleuchtet. Der Autor widersetzt sich darin der gängigen Wahrnehmung, Protest würde nichts bringen. Diese These widerlegt Karig allerdings nicht mit Rückgriff auf aktuelle Forschungsergebnisse. Vielmehr stellt das Buch einen Essay dar, der sich an verschiedenen Beispielen der Wirkung progressiver Bewegungen abarbeitet. Statt systematischer Analyse setzt Karig dabei „auf viel Pathos, eingängige Metaphern und letztendlich einen Weckruf an bequeme Progressive“, resümiert die Rezensentin.

Während die Frage der Wirksamkeit in der öffentlichen Debatte viel diskutiert wird, widmet sich das dritte besprochene Buch einem Aspekt von Protesten, der weniger Aufmerksamkeit erhält. Der Band „Protestkleider. Kleidung und die ästhetische Politik der Straße“ von Antonella Giannone und Christina Threuer wird von Emma Kunz besprochen. Welche Bedeutung hat Kleidung für soziale Bewegungen und wie sie wahrgenommen werden? Die Autorinnen beschreiben die verschiedenen Funktionen von Kleidung in Protesten, wie zum Beispiel zur Maskierung, aber auch ihre Politisierung und Kommerzialisierung. Durch einen interdisziplinären Ansatz verbindet das Buch so ästhetische mit soziologischen Analysen.

Für FJSB Online Plus stellt Karl-Heinz Reuband eine neue Analyse zu Corona-Protesten vor. Ausgehend von Beobachtungen für Sachsen untersucht er die Entwicklung der Häufigkeit von Protesten und die Protestformen.

Das Journal

Moritz Sommer hat sich aus der Herausgeberschaft und der Redaktion des Forschungsjournals zurückgezogen. Durch Einsatzfreude, Klugheit, Geduld und gute Laune hat er die Arbeit des Journals in der Redaktion und dann auch als Herausgeber geprägt. Wir bedanken uns herzlich für seinen Einsatz.

Knut Bergmann, Berlin

und

Jochen Roose, Berlin

© 2025 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Von der Konkurrenz zur Kooperation. Koalitionsbildung in Deutschland

- Aktuelle Analyse

- Umwelt- und Klimabewegung im Umbruch

- Themenschwerpunkt: Von Konkurrenz zur Kooperation – Koalitionsbildung in Deutschland

- Mehr-Parteien-Koalitionen

- Weniger Komplexität durch mehr Parteien?

- Inhaltliche Gräben und Schluchten

- Parteiwille und Wähler:innenwille: ein Match?

- Koalitionsstrategien in Wahlkämpfen

- Bündnisse mit dem BSW – oder: Brombeeren schmecken wunderlich

- Hinterm Narrativ geht’s weiter

- Alles ist verhandelbar

- IPB beobachtet

- Erfolg neu denken: Zur Wirkung von Klimabewegungen auf tiefgreifende Dekarbonisierung

- Literatur

- Von der Freiheit, in der Politik pragmatische Entscheidungen zu treffen

- Protest zwischen Wahrnehmung und Wirkung

- Wie Kleidung politische Proteste prägt

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Von der Konkurrenz zur Kooperation. Koalitionsbildung in Deutschland

- Aktuelle Analyse

- Umwelt- und Klimabewegung im Umbruch

- Themenschwerpunkt: Von Konkurrenz zur Kooperation – Koalitionsbildung in Deutschland

- Mehr-Parteien-Koalitionen

- Weniger Komplexität durch mehr Parteien?

- Inhaltliche Gräben und Schluchten

- Parteiwille und Wähler:innenwille: ein Match?

- Koalitionsstrategien in Wahlkämpfen

- Bündnisse mit dem BSW – oder: Brombeeren schmecken wunderlich

- Hinterm Narrativ geht’s weiter

- Alles ist verhandelbar

- IPB beobachtet

- Erfolg neu denken: Zur Wirkung von Klimabewegungen auf tiefgreifende Dekarbonisierung

- Literatur

- Von der Freiheit, in der Politik pragmatische Entscheidungen zu treffen

- Protest zwischen Wahrnehmung und Wirkung

- Wie Kleidung politische Proteste prägt