Zusammenfassung

Im Jahr 2021 wurde in Deutschland die sogenannte CO₂-Bepreisung fossiler Kraft- und Brennstoffe eingeführt, um deren Verbrauch zum Zweck des Klimaschutzes zu reduzieren. In diesem Beitrag untersuchen Jana Eßer, Manuel Frondel*, Stephan Sommer und Julia Wittmann, wie gut die Bevölkerung über die Wirkungsweise und Höhe der Bepreisung von Kohlendioxid (CO₂) Bescheid weiß. Eine Erhebung unter mehr als 6.000 Befragten aus dem Jahr 2022 zeigt, dass sich die überwiegende Mehrheit der Befragten überhaupt nicht oder eher schlecht darüber informiert fühlt. Dies bestätigt sich unter anderem durch das mangelnde Wissen über die individuellen finanziellen Konsequenzen und die vom CO₂-Preis betroffenen Güter. Dieses mangelnde Wissen über die Ziele, Anwendungsbereiche und Mechanismen des CO₂-Preises ist mit einer geringeren Akzeptanz dieses Klimaschutzinstruments korreliert; der Zusammenhang nimmt jedoch mit der Höhe des Preises ab. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Politik und Wissenschaft Anstrengungen unternehmen sollten, die Akzeptanz des CO₂-Preises durch bessere Kommunikation und mehr Transparenz zu erhöhen. Bei steigendem CO₂-Preis werden jedoch weitere Maßnahmen notwendig, vor allem die Rückzahlung der Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung.

Danksagung

Wir danken der E.ON Stiftung für die Förderung dieses Beitrags im Rahmen des Projektes „Sozialökologisches Panel – Fortsetzung und Weiterentwicklung“ sowie Lisa Pinkowski und Dr. Stephan Muschick für hilfreiche Kommentare und Anregungen sowie Karen Horn für das Redigieren des Manuskripts.

Ethik-Erklärung:Forschungsethik: Die Autoren haben hierzu keine Angaben zu machen.

Beiträge zur Veröffentlichung: Sämtliche Autoren erfüllen alle vier Kriterien der Autorenschaft gemäß den Vorgaben.

Interessenkonflikte: Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Forschungsfinanzierung: Die Autoren haben finanzielle Unterstützung durch die E.ON Stiftung angegeben. Sie erklären, dass sie keine weiteren relevanten oder materiellen finanziellen Interessen haben, die sich auf die in diesem Artikel beschriebene Forschung beziehen.

Datenverfügbarkeit: Die Autoren erklären, dass alle verwendeten Daten im Artikel dokumentiert sind.

Literaturverzeichnis

ADAC (2023), Schwankende Spritpreise: Abends tanken ist am günstigsten, ADAC Online-Blog vom 11. Juni, online verfügbar unter https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/tipps-zum-tanken/spritpreise-tagesverlauf/?sc_camp=471B2B419EF94B4FBA6034F0C1BA361E.Suche in Google Scholar

Andor, M., M. Frondel und C. Vance (2014), Hypothetische Zahlungsbereitschaft für grünen Strom: Bekundete Präferenzen privater Haushalte für das Jahr 2013, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 15(4), S. 355–66.10.1515/pwp-2014-0029Suche in Google Scholar

Andor, M. et al. (2023), Germany: luring drivers onto public transport, Nature Correspondence 618 (7967), 907.10.1038/d41586-023-02034-5Suche in Google Scholar

Blasch, J., M. Filippini und N. Kumar (2019), Boundedly rational consumers, energy and investment literacy, and the display of information on household appliances, Resource and Energy Economics 56, S. 39–58.10.1016/j.reseneeco.2017.06.001Suche in Google Scholar

Brounen, D., N. Kok und J. M. Quigley (2013), Energy literacy, awareness, and conservation behavior of residential households, Energy Economics 38, S. 42–50.10.1016/j.eneco.2013.02.008Suche in Google Scholar

Destatis (2022), Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Haushalte und Familien. Ergebnisse des Mikrozensus 2021, online verfügbar unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Publikationen/_publikationen-innen-haushalte.html.Suche in Google Scholar

Douenne, T. und A. Fabre (2022), Yellow vests, pessimistic beliefs, and carbon tax aversion, American Economic Journal: Economic Policy 14(1), S. 81–110.10.1257/pol.20200092Suche in Google Scholar

Frondel, M. (2020), CO₂-Bepreisung in den Sektoren Verkehr und Wärme: Optionen für eine sozial ausgewogene Ausgestaltung, Zeitschrift für Energiewirtschaft 44(2), S. 1–14.10.1007/s12398-020-00272-ySuche in Google Scholar

Frondel, M. und C. Vance (2018), Drivers’ response to fuel taxes and efficiency standards: Evidence from Germany, Transportation 45(3), S. 989–1001.10.1007/s11116-017-9759-1Suche in Google Scholar

Frondel, M. et al. (2022), Akzeptanz der CO₂-Bepreisung in Deutschland: Die hohe Bedeutung der Rückverteilung der Einnahmen, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 23(1), S. 49–64.10.1515/pwp-2021-0050Suche in Google Scholar

Hastings, J., B. Madrian und W. Skimmyhorn (2013), Financial literacy, financial education, and economic outcomes, Annual Review of Economics 5, S. 347–73.10.1146/annurev-economics-082312-125807Suche in Google Scholar

Howell, R. A. (2018), Carbon management at the household level: A definition of carbon literacy and three mechanisms that increase it, Carbon Management 9(1), S. 25–35.10.1080/17583004.2017.1409045Suche in Google Scholar

Kretschmer, S. (2024), Carbon literacy – can simple interventions help? Effect of information provision on emissions knowledge of private households, Energy Policy 188, 114060.10.1016/j.enpol.2024.114060Suche in Google Scholar

Sharp, A. und M. Wheeler (2013), Reducing householders’ grocery carbon emissions: Carbon literacy and carbon label preferences, Australasian Marketing Journal 21(4), S. 240–49.10.1016/j.ausmj.2013.08.004Suche in Google Scholar

Sommer, S., T. Konc und S. Drews (2023), How resilient is public support for carbon pricing? Longitudinal evidence from Germany, Ruhr Economic Papers 1017.Suche in Google Scholar

Van den Broek, K. L. (2019), Household energy literacy: A critical review and a conceptual typology, Energy Research & Social Science 57, 101256.10.1016/j.erss.2019.101256Suche in Google Scholar

Wynes, S., J. Zhao und S. D. Donner (2020), How well do people understand the climate impact of individual actions?, Climate Change 162, S. 1521–34.10.1007/s10584-020-02811-5Suche in Google Scholar

Anhang A – Stichprobenbeschreibung

Die regionale Verteilung der Stichprobe auf die Bundesländer ist im Wesentlichen konsistent mit der regionalen Verteilung, die sich aus dem Mikrozensus 2021 ergibt (Tabelle A1). Nennenswerte Abweichungen zwischen Stichprobe und Mikrozensus gibt es lediglich für Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Württemberg. Diese drei Bundesländer weisen eine Abweichung von etwas mehr als einem Prozentpunkt von den Mikrozensus-Anteilen auf. Die meisten Befragten stammen mit einem Anteil von 19,8 Prozent aus Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, vor Bayern und Baden-Württemberg.

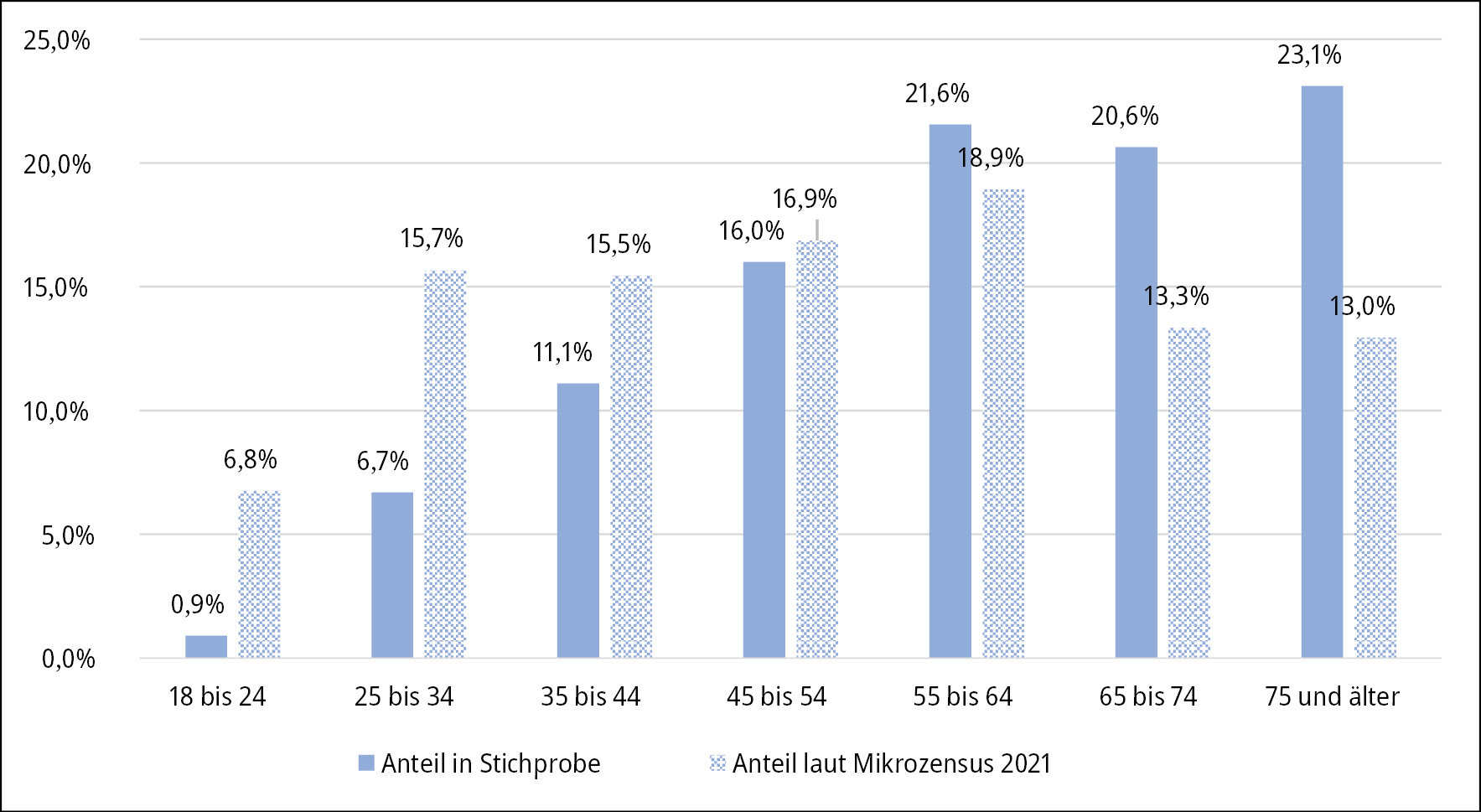

Das Alter der befragten Haushaltsmitglieder lag zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 18 und 97 Jahren. Die beiden größten Altersgruppen bilden mit Anteilen von 23,1 Prozent und 21,6 Prozent die ab 75-Jährigen sowie die 55- bis 64-Jährigen (Abbildung A1). Das Median-Alter lag bei 59 Jahren. Beim Vergleich mit dem Mikrozensus aus dem Jahr 2021 wird deutlich, dass die Altersgruppen der über 54-Jährigen in der Stichprobe überrepräsentiert sind, die bis 54-Jährigen hingegen unterrepräsentiert. Besonders überrepräsentiert ist die Gruppe der ab 65-Jährigen, die unter 35-Jährigen sind hingegen sehr stark unterrepräsentiert. Auch die Geschlechterverteilung entspricht nicht der der Bevölkerung, sondern liegt in der Stichprobe bei 56,6 Prozent Männern und 43,4 Prozent Frauen oder diversen Personen (Anzahl der Beobachtungen: 6.009).

Verteilung der Haushaltsmitglieder in der Stichprobe (Anzahl der Beobachtungen: 6.583) und der Haushaltsmitglieder in Hauptwohnsitzhaushalten laut Mikrozensus 2021 über die Bundesländer

|

Bundesland |

Anzahl der Haushalte in der Stichprobe |

Anteil der Haushalte in der Stichprobe |

Anteil der Haushalte laut Mikrozensus |

|

Baden-Württemberg |

788 |

12,0 % |

13,4 % |

|

Bayern |

974 |

14,8 % |

15,8 % |

|

Berlin |

306 |

4,6 % |

4,4 % |

|

Brandenburg |

312 |

4,7 % |

3,0 % |

|

Bremen |

48 |

0,7 % |

0,8 % |

|

Hamburg |

162 |

2,5 % |

2,2 % |

|

Hessen |

549 |

8,3 % |

7,6 % |

|

Mecklenburg-Vorpommern |

137 |

2,1 % |

1,9 % |

|

Niedersachsen |

625 |

9,5 % |

9,6 % |

|

Nordrhein-Westfalen |

1301 |

19,8 % |

21,5 % |

|

Rheinland-Pfalz |

322 |

4,9 % |

4,9 % |

|

Saarland |

75 |

1,1 % |

1,2 % |

|

Sachsen |

356 |

5,4 % |

4,8 % |

|

Sachsen-Anhalt |

146 |

2,2 % |

2,6 % |

|

Schleswig-Holstein |

293 |

4,5 % |

3,5 % |

|

Thüringen |

189 |

2,9 % |

2,5 % |

Quelle: eigene Auswertung und Destatis 2022

Tendenziell überrepräsentiert sind unter den Befragten auch die höher Gebildeten. Während laut Mikrozensus 2021 lediglich 30,8 Prozent der Bevölkerung einen Schulabschluss besitzen, der zum Besuchen einer (Fach-) Hochschule berechtigt, gaben 53,2 Prozent der Befragten an, die (Fach-)Hochschulreife erlangt zu haben (Tabelle A2). Darüber hinaus liegt auch der Stichprobenanteil der Befragten mit Fachhochschul-, Universitätsabschluss oder Doktortitel mit 39,0 Prozent deutlich über dem Akademikeranteil des Mikrozensus von 18,7 Prozent (Anzahl der Beobachtungen: 5.870).

Altersverteilung der Haushaltsmitglieder in der Stichprobe (ab 18 Jahre; Anzahl der Beobachtungen: 6.583) und der Haushaltsmitglieder in Hauptwohnsitzhaushalten in Deutschland laut Mikrozensus 2021 (Altersverteilung ab 20 Jahre)

Quelle: eigene Auswertung und Destatis 2022

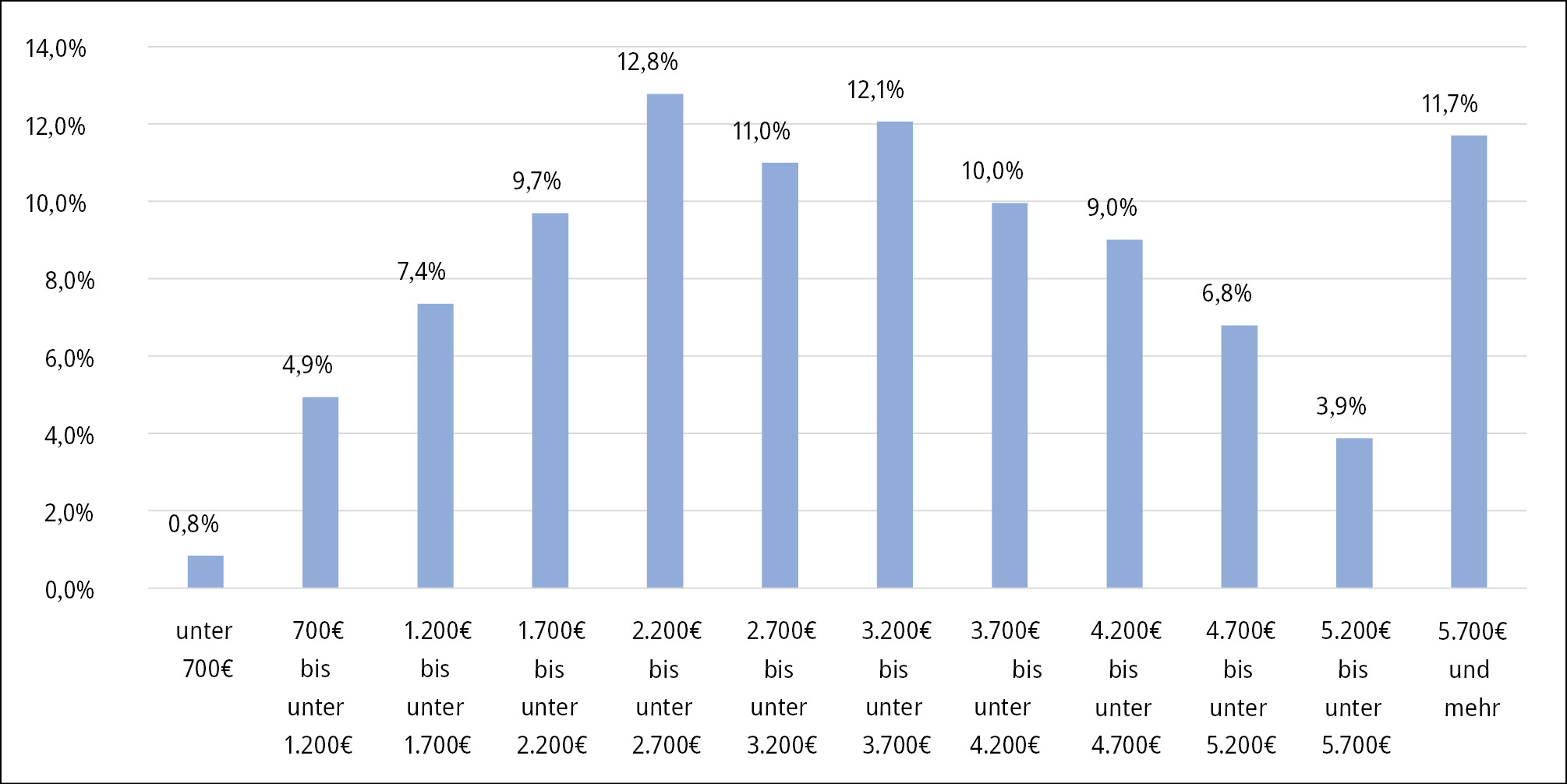

Verteilung des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens in der Stichprobe (Anzahl der Beobachtungen: 5.384)

Quelle: eigene Darstellung

Höchster Bildungsgrad der Haushaltsmitglieder in der Stichprobe (Anzahl der Beobachtungen: 5.982) und der Haushaltsmitglieder in Hauptwohnsitzhaushalten in Deutschland laut Mikrozensus 2021

|

höchster Schulabschluss |

Anteil in Stichprobe |

Anteil laut Mikrozensus 2021 |

|

kein Schulabschluss |

0,2 % |

8,1 % |

|

Haupt-/Volksschulabschluss |

13,3 % |

21,7 % |

|

mittlere Reife |

33,3 % |

26,2 % |

|

(Fach-)Hochschulreife |

53,2 % |

30,8 % |

Anmerkung: Die Anteile für den Mikrozensus beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung. Die Anteile addieren sich nicht zu 100 Prozent, da einige Befragte keine Angaben zu ihrer Schulbildung gemacht haben.

Quelle: eigene Auswertung und Destatis 2022

51,0 Prozent der Befragten sind erwerbstätig (Anzahl der Beobachtungen: 5.974), 77,1 Prozent davon sind in Vollzeit beschäftigt. Damit stimmt die Erwerbstätigenquote in der Stichprobe ziemlich gut mit der der Bevölkerung überein: Die im Mikrozensus ermittelte Erwerbstätigenquote liegt bei 50,6 Prozent.

Abbildung A2 zeigt die Verteilung des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens unter den Umfrageteilnehmenden. Der Median liegt dabei in der Gruppe von 3.200 bis 3.700 Euro. Den größten Anteil machen mit 12,8 Prozent Haushalte mit einem Nettoeinkommen von 2.200 bis 2.700 Euro aus, dicht gefolgt von Haushalten mit einem Einkommen von 3.200 bis 3.700 Euro (12,1 Prozent). Obgleich eine unterschiedliche Staffelung der verschiedenen Einkommensgruppen den Vergleich zwischen Stichprobe und Mikrozensus erschwert, wird deutlich, dass in der Stichprobe einkommensschwache Haushalte zu Gunsten von Haushalten mit hohen Einkommen tendenziell unterrepräsentiert sind (Tabelle A3). Während laut Mikrozensus beispielsweise etwa 15,6 Prozent der Haushalte weniger als 1.250 Euro monatlich zur Verfügung stehen, macht der Anteil an Haushalten mit Nettoeinkommen unter 1.200 Euro in der Stichprobe gerade einmal 5,7 Prozent aus. Ein Grund für die Überrepräsentation von Haushalten höherer Einkommensgruppen besteht im überproportional hohen Bildungsstand der Befragten, der für gewöhnlich mit höheren Verdiensten in Verbindung steht.

Auch hinsichtlich des Verhältnisses von in Eigentum Wohnenden zu Mietern ist die Stichprobe nicht repräsentativ für Deutschland. 37,7 Prozent der Befragten gaben an, zur Miete zu wohnen, 60,1 Prozent besitzen Wohneigentum (Anzahl der Beobachtungen: 6.571). Im Gegensatz dazu beträgt die Eigentümerquote in Deutschland laut Zusatzerhebung zum Mikrozensus 2018 lediglich 46,5 Prozent.

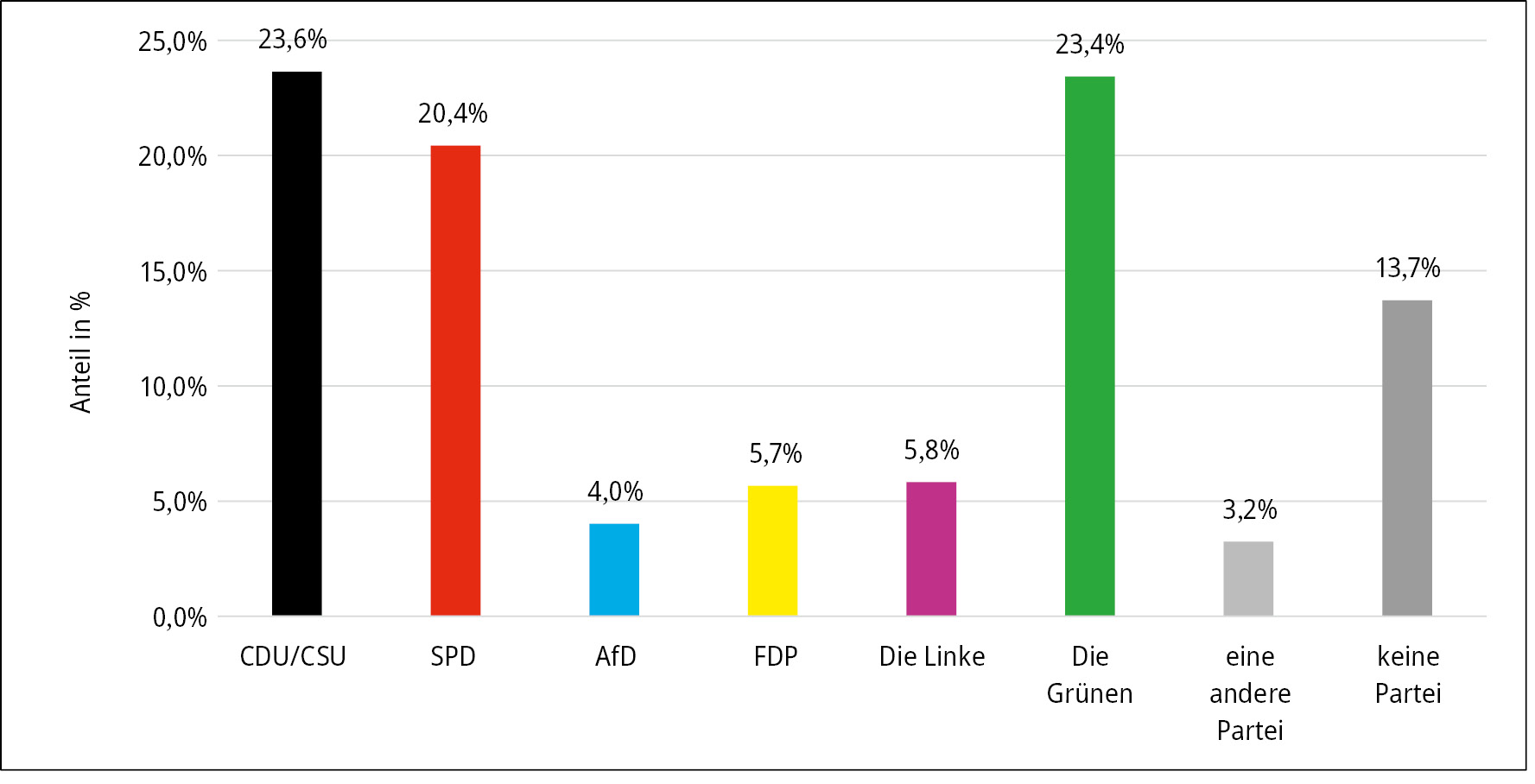

Parteineigung (Anzahl der Beobachtungen: 5.765)

Quelle: eigene Darstellung

Haushaltsnettoeinkommen in der Stichprobe (Anzahl der Beobachtungen: 5.384) und der Hauptwohnsitzhaushalte in Deutschland laut Mikrozensus 2021

|

Anteile in der Stichprobe |

|

Anteile im Mikrozensus 2021 |

||

|

Unter 700 Euro |

0,8 % |

|

Unter 500 Euro |

1,9 % |

|

700–1.200 Euro |

4,9 % |

|

500–1.250 Euro |

13,7 % |

|

1.200–2.700 Euro |

29,8 % |

|

1.250–2.500 Euro |

32,9 % |

|

2.700–5.200 Euro |

48,8 % |

|

2.500–5.000 Euro |

36,3 % |

|

Über 5.200 Euro |

15,6 % |

|

Über 5.000 Euro |

14,6 % |

Quelle: eigene Auswertung und Destatis 2022

Darüber hinaus sind Ein- und Zwei-Personen-Haushalte in der zu Grunde liegenden Erhebung überrepräsentiert, während der Anteil an Haushalten mit drei oder mehr Mitgliedern unterrepräsentiert ist. Die entsprechenden Anteile liegen in der Stichprobe bei 27,4 Prozent beziehungsweise 49,3 Prozent und 23,2 Prozent, in der Grundgesamtheit der deutschen Bevölkerung hingegen bei 25,3 Prozent beziehungsweise 39,5 Prozent und 35,1 Prozent (Tabelle A4). Diese Abweichung von der Verteilung in der deutschen Bevölkerung ist vermutlich auf die Altersstruktur der Stichprobe zurückzuführen. Im Übrigen gaben 61,8 Prozent der Befragten an, Kinder zu haben (Anzahl der Beobachtungen: 6.569).

Verteilung der Haushaltsgröße in der Stichprobe (Anzahl der Beobachtungen: 6.551) und laut Mikrozensus 2021

|

|

Anteile in der Stichprobe |

Anteile laut Mikrozensus 2021 |

|

eine Person |

27,4 % |

25,3 % |

|

zwei Personen |

49,3 % |

39,5 % |

|

drei Personen |

11,6 % |

16,2 % |

|

vier und mehr Personen |

11,6 % |

18,9 % |

Quelle: eigene Auswertung und Destatis 2022

Neben typischen Fragen zu sozioökonomischen Charakteristika wurden den Teilnehmenden Fragen zu ihrer politischen Ausrichtung gestellt. So mussten die Befragten anhand einer 11-Punkte-Skala ihren politischen Standpunkt als links, rechts oder zur politischen Mitte gehörig einordnen. Dabei sehen sich 21,2 Prozent der Antwortenden genau in der politischen Mitte, wählten also die 6 auf der Skala aus (Anzahl der Beobachtungen: 6.276). 55,1 Prozent schätzen ihre politische Ausrichtung als links der Mitte ein, lediglich 23,7 Prozent der Antwortenden verorten sich rechts der Mitte. 5.765 der Befragten machten auch Angaben, ob sie dazu neigen, langfristig ein und dieselbe Partei zu wählen. Unter diesen Teilnehmenden bilden mit 23,6 Prozent die CDU/CSU-Wähler/innen die größte Gruppe (Abbildung A3), knapp gefolgt von Wähler/innen von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD mit 23,4 Prozent und 20,4 Prozent. 13,7 Prozent verneinten eine langfristige Parteineigung.

Anhang B – Tabellen

Kleinste-Quadrate-Schätzung des Zusammenhangs zwischen Carbon Price Literacy (einzelne Items) und Akzeptanz des CO₂-Preises, abhängige Variable: Akzeptanz des CO₂-Preises (0 – nein, 1 – ja)

|

|

Modell I |

Modell II |

|||||||||||

|

Koeffizient |

Std.-Fehler |

Koeffizient |

Std.-Fehler |

||||||||||

|

Ziele CO₂-Preis |

|||||||||||||

|

Ziel Klimaschutz |

0,196*** |

(0,016) |

0,087*** |

(0,015) |

|||||||||

|

Ziel Umweltschutz |

–0,029 |

(0,019) |

–0,013 |

(0,018) |

|||||||||

|

Ziel Stau & Luftqualität |

–0,028 |

(0,019) |

0,018 |

(0,018) |

|||||||||

|

Ziel Steuereinnahmen |

0,229*** |

(0,016) |

0,118*** |

(0,016) |

|||||||||

|

Funktionsweise CO₂-Preis |

|||||||||||||

|

CO₂-intens. Aktiv. teurer |

0,073*** |

(0,015) |

0,052*** |

(0,014) |

|||||||||

|

Autofahren teurer |

–0,151*** |

(0,015) |

–0,094*** |

(0,014) |

|||||||||

|

Verursacherprinzip |

0,070*** |

(0,014) |

0,024 |

(0,013) |

|||||||||

|

nur Unternehmen betroffen |

–0,083*** |

(0,022) |

–0,029 |

(0,020) |

|||||||||

|

Bepreiste Produkte |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Heizöl, Erdgas & Flüssiggas |

0,004 |

(0,025) |

0,015 |

(0,023) |

|||||||||

|

Strom |

–0,006 |

(0,015) |

–0,005 |

(0,014) |

|||||||||

|

Plastik |

–0,007 |

(0,016) |

–0,009 |

(0,014) |

|||||||||

|

Tierische Produkte |

0,021 |

(0,021) |

0,007 |

(0,019) |

|||||||||

|

Benzin, Diesel & Autogas |

0,003 |

(0,026) |

0,019 |

(0,024) |

|||||||||

|

Kerosin |

0,032* |

(0,015) |

0,017 |

(0,013) |

|||||||||

|

Brennholz |

0,005 |

(0,016) |

0,001 |

(0,015) |

|||||||||

|

Obst & Gemüse |

–0,000 |

(0,033) |

–0,008 |

(0,030) |

|||||||||

|

Süßigkeiten |

0,012 |

(0,035) |

0,018 |

(0,033) |

|||||||||

|

Kleidung & Schuhe |

–0,013 |

(0,029) |

–0,025 |

(0,027) |

|||||||||

|

CO₂-Preis Benzin/Diesel |

0,015 |

(0,013) |

0,002 |

(0,012) |

|||||||||

|

Konstante |

0,385*** |

(0,047) |

–0,126* |

(0,057) |

|||||||||

|

sozioökonomische Charakteristika |

Ja |

Ja |

|||||||||||

|

Einstellungen und Verzichtsgefühl |

Nein |

Ja |

|||||||||||

|

Anzahl der Beobachtungen |

4.859 |

4.731 |

|||||||||||

|

R-Quadrat |

0,22 |

0,37 |

|||||||||||

|

korrigiertes R-Quadrat |

0,22 |

0,36 |

|||||||||||

|

F-Statistik: p-Wert |

0,00 |

0,00 |

|||||||||||

Anmerkung: ***, ** und * bedeuten statistische Signifikanz auf den Signifikanzniveaus von 0,1 %, 1 % und 5 %. Sozioökonomische Charakteristika: Alter, Geschlecht, Bildung, Haushaltsnettoeinkommen; Einstellungen und Verzichtsgefühl: Einstellung zum Klimawandel, Umweltbewusstsein, Vertrauen zur Bundesregierung, Verzichtsgefühl und Sorge wegen hoher beziehungsweise steigender Energiekosten. Die entsprechenden Fragen und Erklärungen zu den Variablen Klimawandel, Vertrauen zur Bundesregierung, Umweltbewusstsein, Verzichtsgefühl wegen Energiekosten und Sorge wegen steigender Energiekosten finden sich in Anhang C.

Quelle: eigene Auswertung.

Durchschnittliche marginale Effekte eines Probit-Modells zum Zusammenhang zwischen der Akzeptanz des CO₂-Preises einerseits und dessen Höhe sowie der Carbon Price Literacy andererseits, Schätzmethode: Maximum-Likelihood-Schätzung, abhängige Variable: Akzeptanz des CO₂-Preises (0 – nein, 1 – ja)

|

|

Koeffizient |

Std.-Fehler |

|

CO₂-Preis |

||

|

50 Euro |

–0,091*** |

(0,022) |

|

100 Euro |

–0,158*** |

(0,022) |

|

Carbon Price Literacy |

0,008*** |

(0,002) |

|

männliche Befragter |

0,016 |

(0,012) |

|

Einkommen (Referenz: 4.200€ und mehr) |

||

|

unter 1.200 Euro |

–0,045 |

(0,029) |

|

1.200 bis unter 2.700 Euro |

–0,037* |

(0,016) |

|

2.700 bis unter 4.200 Euro |

–0,033* |

(0,015) |

|

Abitur |

0,094*** |

(0,013) |

|

Alter (Referenz: 18–29 Jahre) |

||

|

30–44 Jahre |

–0,026 |

(0,036) |

|

45–64 Jahre |

–0,030 |

(0,035) |

|

65 Jahre und älter |

0,002 |

(0,035) |

|

Klimawandel (Referenz: menschengemacht) |

||

|

existiert nicht |

–0,125*** |

(0,030) |

|

Ist natürlich |

–0,260*** |

(0,037) |

|

sowohl als auch |

–0,138*** |

(0,017) |

|

Vertrauen zur Bundesregierung |

0,123*** |

(0,008) |

|

Umweltbewusstsein |

0,155*** |

(0,007) |

|

Verzichtsgefühl wegen Energiekosten (Referenz: nie) |

||

|

Gelegentlich |

–0,065*** |

(0,014) |

|

Regelmäßig |

–0,180*** |

(0,020) |

|

Sorge wegen steigender Energiekosten |

–0,187*** |

(0,022) |

|

Anzahl der Beobachtungen |

4.731 |

|

Anmerkung: ***, ** oder * bedeuten statistische Signifikanz auf den Signifikanzniveaus von 0,1 %, 1 % oder 5 %.

Quelle: eigene Auswertung

Durchschnittliche marginale Effekte eines Probit-Modells zum Zusammenhang zwischen der Akzeptanz des CO₂-Preises und der Carbon Price Literacy für verschiedene CO₂-Preise, Schätzmethode: Maximum-Likelihood-Schätzung, abhängige Variable: Akzeptanz des CO₂-Preises (0 – nein, 1 – ja)

|

|

Modell I |

Modell II |

Modell III |

|||

|

30 Euro |

50 Euro |

100 Euro |

||||

|

Koeffizient |

Std.-Fehler |

Koeffizient |

Std.-Fehler |

Koeffizient |

Std.-Fehler |

|

|

Carbon Price Literacy |

0,018*** |

(0,005) |

0,011*** |

(0,002) |

0,004 |

(0,002) |

|

Kontrollvariablen a |

JA |

JA |

JA |

|||

|

Anzahl der Beobachtungen[7] |

373 |

2.149 |

2.209 |

|||

Anmerkung: ***, ** oder * bedeuten statistische Signifikanz auf den Signifikanzniveaus von 0,1 %, 1 % oder 5 %.

a Kontrollvariablen: männlicher Befragter, Haushaltsnettoeinkommen, Abitur, Alter, Klimawandel, Vertrauen zur Bundesregierung, Umweltbewusstsein, Verzichtsgefühl wegen steigender Energiekosten, Sorge wegen steigender Energiekosten

Anhang C – Fragebogen und Erklärung der generierten Variablen

C.1 Fragebogen

Frage 1:

Nach allem, was Sie wissen, glauben Sie, dass sich das Weltklima ändert oder nicht?

Ja, ich glaube, dass sich das Weltklima ändert.

Nein, ich glaube nicht, dass sich das Weltklima ändert.

weiß nicht / keine Angabe

Falls Frage 1=1, also „ja“

Frage 2:

Glauben Sie, dass der Klimawandel überwiegend von Menschen verursacht wird oder überwiegend von natürlichen Faktoren?

Überwiegend von Menschen

Überwiegend von natürlichen Faktoren

Von beidem im gleichen Maße

weiß nicht / keine Angabe

Frage 3:

Wie sehr vertrauen Sie der deutschen Bundesregierung?

Überhaupt nicht

Wenig

Ziemlich

Sehr

weiß nicht / keine Angabe

Frage 4:

Haben Sie das Gefühl, dass Sie aufgrund steigender bzw. zu hoher Energiekosten auf Dinge in Ihrem Alltag verzichten müssen?

Nein

Ja, gelegentlich

Ja, regelmäßig

weiß nicht / keine Angabe

Frage 5:

Sind Sie besorgt darüber, dass in Zukunft die Strom-, Heiz- und Spritkosten weiter steigen?

Skala:

Überhaupt nicht besorgt

Eher nicht besorgt

Weder besorgt noch unbesorgt

Eher besorgt

Sehr besorgt

weiß nicht / keine Angabe

Items:

Stromkosten

Heizkosten

Spritkosten

Frage 6:

Am 1. Januar 2021 wurde in Deutschland der CO₂-Preis eingeführt. Wie gut fühlen Sie sich darüber informiert?

Überhaupt nicht informiert

Eher schlecht informiert

Weder gut noch schlecht informiert

Eher gut informiert

Sehr gut informiert

weiß nicht / keine Angabe

[Die Fragen 7 bis 10 sind in Abschnitt 2 aufgelistet.]

CO₂-Bepreisung

Informationsseite zu CO₂-Emissionen:

In Deutschland liegen die jährlichen CO₂-Emissionen pro Kopf bei etwa 10 Tonnen. Damit liegt Deutschland deutlich über dem Durchschnitt der Europäischen Union.

Um das Klimaziel für das Jahr 2030 zu erreichen – den CO₂-Ausstoß um 55 % gegenüber dem Jahr 1990 zu senken – muss der jährliche Ausstoß auf 6,8 Tonnen pro Kopf reduziert werden.

Vor diesem Hintergrund erhebt Deutschland seit Beginn des Jahres 2021 den sogenannten CO₂-Preis, der seit dem 1. Januar diesen Jahres 30 Euro pro Tonne CO₂ beträgt. Der CO₂-Preis wurde zum Schutz des Klimas eingeführt und erhöht die Preise für die fossilen Energieträger Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas.

Zur Information haben wir Ihnen eine Liste mit dem durchschnittlichen CO₂-Ausstoß unterschiedlicher Aktivitäten vorbereitet:

Autofahrt von Berlin nach München: 0,11 Tonnen CO₂

Betrieb der Gasheizung (112 Kubikmeter; entspricht dem Jahresverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts): 2,49 Tonnen CO₂

Betrieb der Ölheizung (2.000 Liter; entspricht dem Jahresverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts): 6,35 Tonnen CO₂

Die Befragten werden in 3 Gruppen eingeteilt, die sich in der Höhe des CO₂-Preises unterscheiden: 30, 50 oder 100 Euro.

Falls CO₂-Preis = 30 Euro

Frage 11:

Ein CO₂-Preis von 30 Euro pro Tonne CO₂ führt dazu, dass sich die Autofahrt von Berlin nach München (inkl. Mehrwertsteuer) um 3,30 Euro verteuert. Der Betrieb der Gasheizung verteuert sich um 74,70 Euro und die Kosten des Betriebs der Ölheizung steigen um 190,50 Euro.

Befürworten Sie die CO₂-Bepreisung in Höhe von 30 Euro pro Tonne CO₂?

Ja

Nein

weiß nicht/keine Angabe

Falls CO₂-Preis = 50 oder 100 Euro:

In der Zukunft sind höhere CO₂-Preise notwendig, um den Klimaschutz voranzutreiben. Die Erhöhung des CO₂-Preises auf 50/100 Euro pro Tonne CO₂ würde dazu führen, dass sich die Autofahrt von Berlin nach München (inkl. Mehrwertsteuer) um 5,50/11,00 Euro verteuert. Der Betrieb der Gasheizung würde sich um 124,50/249,00 Euro verteuern und die Kosten des Betriebs der Ölheizung würden um 317,50/635,00 Euro steigen.

Frage 12: Würden Sie der Erhöhung des CO₂-Preises auf 50/100 Euro pro Tonne CO₂ zustimmen?

ja

nein

weiß nicht / keine Angabe

Frage 13:

Inwieweit stimmen Sie persönlich den folgenden Aussagen zu?

Skala:

Stimme überhaupt nicht zu

Stimme eher nicht zu

Weder noch

Stimme eher zu

Stimme voll und ganz zu

Weiß nicht/keine Angabe

Items:

Es beunruhigt mich, wenn ich daran denke, unter welchen Umweltbedingungen unsere Kinder und Enkelkinder wahrscheinlich leben müssen.

Es gibt natürliche Grenzen des Wachstums, die unsere industrialisierte Welt längst erreicht oder überschritten hat.

Umweltschutz sollte für Deutschland Vorrang haben, selbst wenn er das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt.

C.2 Erklärung der generierten Variablen

Klimawandel:

Aus den Antworten auf Fragen 1 und 2 wird die kategoriale Variable „Klimawandel“ generiert. Die Antwortenden, die bei Frage angegeben haben zu glauben, dass sich das Weltklima nicht ändert, werden der Kategorie „existiert nicht“ zugeordnet. Diejenigen, die angegeben haben, dass sich das Weltklima ändert, werden gemäß ihrer Antwort auf Frage 2 den Kategorien „menschengemacht“, „natürlich“ und „menschengemacht und natürlich“ zugeordnet.

Umweltbewusstsein:

Basierend auf Frage 13 wurde ein Index für das Umweltbewusstsein berechnet. Hierzu wurden zunächst die Antworten der drei Items so kodiert, dass sie Werte von 1 – „stimme überhaupt nicht zu“ bis 5 – „stimme voll und ganz zu“ annehmen. Dann wurde der Mittelwert über alle drei Items gebildet, indem die Antworten auf die drei Items aufaddiert und diese Summe durch die Anzahl der Items (3) geteilt wurde.

Sorge wegen steigender Energiekosten:

Mit Hilfe der Antworten auf Frage 5 wurde die binäre Variable „Sorge wegen steigender Energiekosten“ definiert. Diese Variable nimmt den Wert 1 an, wenn für mindestens eines der drei Items „Heizkosten“, „Stromkosten“, „Spritkosten“ die Antwortmöglichkeit „Eher besorgt“ oder „Sehr besorgt“ ausgewählt wurde, andernfalls erhält die Variable den Wert 0.

Vertrauen zur Bundesregierung:

Mit Hilfe der Antworten auf die Frage 3 wurde die kategoriale Variable „Vertrauen zur Bundesregierung“ definiert. Diese nimmt die Werte 1 bis 4 an: 1 – „überhaupt nicht“, 2 – „wenig“, 3 – „ziemlich“, 4 – „sehr“.

Jana Eßer et al.

© 2024 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Editorial

- Preisträger im Fokus

- Aus Wissenschaft und Verein

- „Die zweite Amtszeit Trumps wird vermutlich sehr viel folgenschwerer als die erste“

- „Es ist nicht so einfach, gegen falsche Überzeugungen anzugehen“

- Planetarische Müllabfuhr – Gamechanger der Klimapolitik?

- Beiträge aus der Forschung zur Wirtschaftspolitik

- Der CO2-Preis in Deutschland: Verteilungswirkungen und Möglichkeiten der Rückverteilung

- CO₂-Bepreisung in Deutschland: Kenntnisstand der Bevölkerung im Jahr 2022

- Analyse der Einkommens- und Beschäftigungswirkungen einer Einführung des CDU-Konzepts der „Aktiv-Rente“

- Nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung durch inter- und intragenerative Umverteilung – ein Reformvorschlag als Generationenkompromiss

- Die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten

- Bedingungsloses vs. haushaltstyp- und wohnortabhängiges Grundeinkommen: Simulation verschiedener Reformszenarien für Deutschland

- Die Ungleichheit der zu versteuernden Vermögen in der Schweiz während der Covid-19-Pandemie

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Editorial

- Preisträger im Fokus

- Aus Wissenschaft und Verein

- „Die zweite Amtszeit Trumps wird vermutlich sehr viel folgenschwerer als die erste“

- „Es ist nicht so einfach, gegen falsche Überzeugungen anzugehen“

- Planetarische Müllabfuhr – Gamechanger der Klimapolitik?

- Beiträge aus der Forschung zur Wirtschaftspolitik

- Der CO2-Preis in Deutschland: Verteilungswirkungen und Möglichkeiten der Rückverteilung

- CO₂-Bepreisung in Deutschland: Kenntnisstand der Bevölkerung im Jahr 2022

- Analyse der Einkommens- und Beschäftigungswirkungen einer Einführung des CDU-Konzepts der „Aktiv-Rente“

- Nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung durch inter- und intragenerative Umverteilung – ein Reformvorschlag als Generationenkompromiss

- Die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten

- Bedingungsloses vs. haushaltstyp- und wohnortabhängiges Grundeinkommen: Simulation verschiedener Reformszenarien für Deutschland

- Die Ungleichheit der zu versteuernden Vermögen in der Schweiz während der Covid-19-Pandemie