Abstract

Alois Riehl’s View of Friedrich Nietzsche and His Relationship with Elisabeth Förster-Nietzsche. Alois Riehl and Friedrich Nietzsche were contemporaries – both were born in the same year, 1844. But the philosophical paths they followed could hardly be more different. Nevertheless, Riehl recognized Nietzsche as one of the most important thinkers of his time. He was one of the first academic philosophers to devote a detailed analysis to Nietzsche’s writings. And Riehl saw in Nietzsche’s work a complementary counterpart to the scientific philosophy that he developed in his Philosophical Criticism. At the heart of the present paper is a speech given by Riehl on October 15, 1903, on the occasion of the reopening of the Villa Silberblick and the unveiling of Max Klinger’s bust of Nietzsche. The argument is divided into three parts. First, it reconstructs the background to these events historically in light of the friendly relationship between Elisabeth Förster-Nietzsche and Riehl, as well as Riehl’s hesitation to give a speech. Second, Riehl’s ambivalent attitude in his reception of Nietzsche is analyzed through a close reading of his text. Third, the paper concludes with a final look at the specific event of October 15, 1903, based on historical material.

Alois Riehl und Friedrich Nietzsche waren Zeitgenossen – beide wurden im selben Jahr, 1844, geboren. Die philosophischen Bahnen, die sie bestritten, könnten allerdings kaum unterschiedlicher sein. Nichtsdestotrotz hat Riehl in Nietzsche einen der bedeutendsten Denker seiner Zeit erkannt. Als einer der ersten Philosophen des akademischen Betriebes widmete er dessen Werk eine ausführliche Analyse: wichtigstes Ergebnis ist das in „Frommanns Klassiker der Philosophie“ erschienene Buch Friedrich Nietzsche. Der Künstler und der Denker. Ein Essay (1897).[1] Riehl erkennt in Nietzsches Werk ein ergänzendes Pendant zu seiner wissenschaftlichen Philosophie, wie er sie im Philosophischen Kritizismus (1876–1887) entwickelt hat.[2]

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht eine Rede Alois Riehls, die er am 15. Oktober 1903 anlässlich der Neueröffnung der Villa Silberblick und der Enthüllung der Nietzsche-Büste Max Klingers gehalten hat.[3] Ausgehend von diesen Feierlichkeiten wird in drei Teilen argumentiert: Erstens gilt es, die Vorgeschichte der Ereignisse anhand des freundschaftlichen Verhältnisses von Elisabeth Förster-Nietzsche und Riehl sowie Riehls Zögern, eine Rede zu halten, historisch zu rekonstruieren. Zweitens soll ausgehend von Riehls Nietzsche-Rezeption diese ambivalente Haltung textimmanent analysiert werden. Drittens wird ein abschließender Blick – basierend auf den historischen Materialien – auf die konkreten Ereignisse vom 15. Oktober 1903 geworfen.

1 Die Vorgeschichte

1.1 Elisabeth Förster-Nietzsche und Alois Riehl

Seit 1895 beschäftigte sich Riehl intensiv mit dem Werk Nietzsches und war von Anfang an davon stark in den Bann gezogen. Ende 1896 heißt es in einem Brief an seinen Freund Bartholomäus von Carneri:

Ich glaube nicht, dass ich es bereuen soll, mich seit anderthalb Jahren mit diesem merkwürdig „dionysischen“ Philosophen beschäftigt zu haben. Auch konnte ich nicht anders – entweder muss man ihn überwinden, oder man wird von ihm überwunden – ein Ignorieren ist gar nicht möglich, falls man zu sich selbst ehrlich ist.[4]

Das Buch erschien schließlich 1897, die Abfassung war aber wahrscheinlich schon Ende 1896 abgeschlossen. Riehl hat es in den Folgejahren bis 1923, wie der Briefwechsel zeigt, gerade auch im Austausch mit Elisabeth Förster-Nietzsche, immer wieder überarbeitet und revidiert.

Früh knüpft Riehl Kontakte zu Nietzsches Schwester. Nach einem bereits länger bestehenden Briefverkehr stattete sie ihm 1896 einen Besuch ab, an den sich Riehl folgendermaßen erinnerte: „Ich denke gerne an die kurzen Stunden Ihres Hierseins im vorigen Frühjahr – (oder Sommer vielmehr) – aber mir war es, es müsste auch Frühling gewesen sein und Ihre Gegenwart ist mir noch nicht vergangen.“[5]

1903 beschießt Elisabeth Förster-Nietzsche – anlässlich der Umgestaltung und Neueinrichtung der Bibliotheksräume des Nietzsche-Archivs durch Harry Graf Kessler sowie der Enthüllung der Nietzsche-Büste Max Klingers –, Riehl als Festredner einzuladen.

1.2 Riehls Zögern

Der ursprüngliche Plan sah für Ende Juli 1903 eine feierliche Enthüllung der Nietzsche-Büste von Max Klinger vor. Riehl konnte diesen Termin allerdings nicht wahrnehmen, wie er Förster-Nietzsche mitteilte.[6] Die feierliche Enthüllung wurde schließlich aber auf den 15. Oktober 1903 verschoben – den Geburtstag Nietzsches. Nun war auch Riehl in der Lage, an den Festlichkeiten teilzunehmen. Nichtsdestotrotz hatte er im Vorfeld – aufgrund seiner durchaus kritischen Haltung gegenüber Nietzsche – inhaltliche Bedenken, eine der geplanten Festreden zu halten. Am 29. Juni 1903 schreibt er an Elisabeth Förster-Nietzsche:

[W]enn Sie mich, statt in der Probe eines Redners oder gar Vertreters Deutschlands und Österreichs, wozu ich mir selbst kein Mandat zuerkennen darf, als Zeugen bei Ihrer Feier brauchen können, so bin ich mit Freude bereit Ihrer Einladung zu folgen. Ich erwidere Ihr Vertrauen, indem ich Ihnen sage, was mich abhält oder innerlich abmahnt, Ihren weitergehenden Wunsch zu erfüllen. Haben Sie inzwischen vielleicht einen Blick in die „Einführung in die Philosophie der Gegenwart“ getan – so kennen Sie meine Stellung zu dem Werke Ihres grossen Bruders. Dann aber werden Sie sich selbst sagen, dass eine Festlichkeit, wie Sie sie vorbereiten, wie Sie sie empfinden müssen, nicht die geeignete Gelegenheit ist, um jene Stellung auch mir andeutungsweise gelten zu lassen.[7]

Elisabeth Förster-Nietzsche erwiderte Riehl, dass sie gegenüber seinen philosophischen Anschauungen keinerlei Einwände hat. Sie bezieht sich dabei insbesondere auf Riehls populärwissenschaftliche Darstellung Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart.[8] Dabei handelt es sich um einen 1903 – das heißt nach dem Tod Nietzsches – veröffentlichten Text.

Riehl antwortet Elisabeth Förster-Nietzsche:

Dass Ihnen die Ausführungen in der „Einführung“ zum gewissen Teil sympathisch sind, hat auch auf meine Auffassung, in Bezug auf meine kurze Rede wesentlich geändert und da es bei einem solchen Anlass überhaupt nicht auf „Kritik“ ankommt, so bin ich bereit, mit ein paar Worten auch meine Verehrung für den grossen Toten, einen lebenden Ausdruck zu geben.[9]

Elisabeth Förster-Nietzsches Eindruck, dass es sich bei Riehls Nietzsche-Buch und der Darstellung in der Einführung in die Philosophie der Gegenwart um eine durchaus wohlwollende Annäherung handelt, wird im Laufe des Briefverkehrs auch von Riehls selbst gestützt. Exemplarisch sei hier auf eine Stelle verwiesen. Schon im August 1897, das Nietzsche-Buch war gerade abgeschlossen, schreibt Riehl:

Auch haben Sie Recht: in vielen bin ich gar kein Gegner Ihres Bruders und jedenfalls darf ich mich zu „den wohlwollenden Gegnern“ zählen, über die er sagt, dass man sie im Gedächtniss behalten solle. Auch sein stolzes Wort: „Herden sind nichts Gutes, auch nicht, wenn sie dir nachlaufen“, mag ich für mich anführen.[10]

Elisabeth Förster-Nietzsche kam also in der Entstehung der Festrede eine wichtige Rolle zu. Wie hoch Riehl ihre Verdienste um das Werk ihres Bruders schätzte, wird 1907 deutlich, als er sie gemeinsam mit Richard Oehler, Richard Heinze und Hans Vaihinger für den Literaturnobelpreis vorschlug.[11]

2 Riehls Nietzsche-Bild

2.1 Wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Philosophie

In einem Brief an Heinrich Rickert schreibt Riehl am 19. Oktober 1903: Nietzsche „bleibt das Verdienst […], überhaupt ins Gedächtnis gerufen zu haben, was Philosophie [ist] und worin sie sie sich von blosser Wissenschaft unterscheide.“[12] Wenn Riehl hier von Verdienst spricht, ist dies aus der Sicht seiner wissenschaftlichen Philosophie, wie er sie im Philosophischen Kritizismus entwirft, nicht selbstverständlich. Aus dieser Perspektive ist Nietzsche nämlich der Archetyp des „Dichterphilosophen“,[13] ein „Künstler, den man mit einem Philosophen verwechseln könnte.“[14] Philosophen dieses Typus verstoßen beständig gegen das Prinzip der Werturteilsfreiheit und verfolgen damit einen für die Wissenschaften sowie die wissenschaftliche Philosophie unbrauchbaren Ansatz der Systemphilosophie – d. h. eine Vermengung wertfreier Wissenschaft mit Wertbegriffen.

Während in der Wissenschaft der persönliche Anteil des Forschers zurücktritt, kann außerhalb dieses Bereichs das Werk nicht von der Person getrennt werden.[15] „Zweifelt man noch, dass die Person des Metaphysikers nicht vom System des Metaphysikers zu trennen ist, so wenig wie der Dichter von seinem Werke?“[16] Nietzsche habe folglich seine private Einstellung zum System erhoben:

Nietzsche ist der persönlichste Denker. Aus eigenster Erfahrung hat er das Wort geschöpft, dass jede Philosophie bisher „das Selbstbekenntnis ihres Urhebers war und eine Art ungewollter mémoires“, dass es „an dem Philosophen ganz und gar nichts Unpersönliches giebt“. Mihi ipsi scripsi! für mich selber schrieb ich es, ruft er aus, sobald er ein Werk vollendet hat. Er selbst sei in seinen Schriften, er selbst ganz und gar – „ego ipsissimus“. Nicht ob, was sie enthalten, wahr ist, zieht zunächst das Interesse auf sich, sondern was für ein Mann daraus redet und wie er aus ihnen redet.[17]

Bemerkenswerterweise lehnt Riehl Nietzsches Denken aus diesen Gründen aber nicht ab. Er beginnt vielmehr, unter seinem Einfluss anzuerkennen, dass sich die Aufgabe der Philosophie nicht in der wissenschaftlichen Philosophie erschöpft. In ihrer nicht-wissenschaftlichen Form ist die Philosophie eben „etwas wesentlich anderes als Wissenschaft, etwas, was der Idee nach höher ist als bloße Wissenschaft“[18] – sie ist eine „Kunstlehre“ bzw. eine „Philosophie als Lebensanschauung“. Das „Ungenügen an bloßer Wissenschaft“ habe Nietzsche – und Riehl durch ihn[19] – erkannt.

Diese Anerkennung eines nicht-wissenschaftlichen Philosophierens führt Riehl dazu, Nietzsches Denken nicht nach seinem Erkenntniswert zu beurteilen. Ein solches Vorgehen würde es schlicht als metaphysisches Systeme entlarven, als „philosophische Kunst“ oder als einen „Romane eines Denkers“.[20] Riehl anerkennt, dass das Wirken mit subjektiver Kraft auf das Gemüt anderer in der nicht rationalen Lebenswelt eine wichtige Rolle einnimmt: „Wer nur den wissenschaftlichen Begriff der Philosophie kennt, kennt nicht ihr ganzes Wesen und mag daher leicht dazu kommen, sie zu unterschätzen und in ihrer Geschichte nur eine Reihe vergeblicher Versuche zu sehen.“[21]

Von Nietzsche inspiriert, beginnt Riehl selbst diesen zweiten Typus des Philosophierens zu entwickeln: Es ist der Bereich der praktischen Philosophie, der Bereich einer Philosophie der menschlichen Handlungen. In ihr gilt es, Werte zu entdecken bzw. zu schaffen und damit an den Idealen der Menschheit zu arbeiten. „Unsere Wertschätzungen bestimmen unsere Lebensweise.“[22] Aus diesem Grund ist die Veränderung der Wertschätzungen Veränderung der Lebensweise, der Gefühlsweise, des Willens selbst. Werte umwerten und neue Werte schaffen, heißt daher, neue Kultur schaffen, denn alle Kultur beruht auf einem System von Wertbegriffen.

2.2 Die Grenzen nicht-wissenschaftlicher Philosophie

Trotz Riehls enormer Wertschätzung für Nietzsches Denken gibt es mindestens zwei Aspekte, die Riehl dezidiert zurückweist und aus denen heraus sich sein ambivalentes Verhältnis erklären lässt. Das ist erstens die aus seiner Perspektive zentrale Trennung von wissenschaftlicher Philosophie und nicht-wissenschaftlicher Philosophie. Diese müsse aufrechterhalten werden – ihr jeweiliger Maßstab differenziert werden –, um der Kulturphilosophie Nietzsches den entsprechenden Raum zu geben. So schädlich solche Kulturphilosophie für den Fortschritt der Wissenschaften oder die wissenschaftliche Philosophie auch sei, ihr komme getrennt davon eine spezifische Bedeutung zu, denn „[a]lle grossen Dinge, und dazu gehören auch die grossen Philosophien, kommen aus dem Herzen und der grossen Leidenschaft her.“[23]

Darüber hinaus lehnt Riehl zweitens den Werterelativismus Nietzsches ab und sieht sich, aber auch Nietzsches Denken selbst, stärker an die philosophische Tradition gebunden: „Man kann nicht alle Werte umwerten. Stärke des Willens, Autonomie des Willens, Individualismus: – das sind allesamt keine neuen Werte; es sind die Grundwerte der philosophischen Moral von Sokrates bis Kant.“[24]

Trotz der positiven Rezeption und der sachlichen Annäherung sind Riehls Nietzsche-Studien folglich davon geprägt, ihn nicht als Philosophen in stricto senso zu lesen. Hieraus rührt wohl auch die Zurückhaltung und das Zögern, an einer Feierlichkeit wie jener vom 15. Oktober 1903 eine Festrede zu halten.

3 Riehls Rede anlässlich der Neueröffnung der Villa Silberblick

Bei den Feierlichkeiten in der Villa Silberblick waren etwa 60 bis 70 Gäste vor Ort. Gegenüber Hugo von Hofmannsthal hatte Elisabeth Förster-Nietzsche den Ablauf der Feier wie folgt beschrieben:

Die Feier ist ungefähr folgendermaßen angeordnet: Zuerst wird sie durch eine der getragenen Compositionen Chopins vielleicht von Herrn Conrad Ansorge eingeleitet, sodann werden nacheinander vier Herren, jeder ungefähr 10 Minuten sprechen: Professor Dr. Riehl bringt einen Gruß von Deutschland; Professor Henri Lichtenberger [französisch] für Frankreich; Professor Dr. Rudolf Burckhardt für die Schweiz und Dr. Orestano [italienisch] für Italien. Sodann wird der berühmte Sänger Carl Scheidemantel drei Lieder singen, Kompositionen von Gedichten meines Bruders und hier wäre nun die Stelle, wo ich so unendlich gern etwas von Ihnen hören möchte, dann würde Scheidemantel nochmals drei Kompositionen von Gedichten meines Bruders singen, sodass Sie also von Musik ganz eingerahmt wären; und zuletzt würde vielleicht Herr C. Ansorge das Ganze mit seinem Spiel ausklingen lassen.[25]

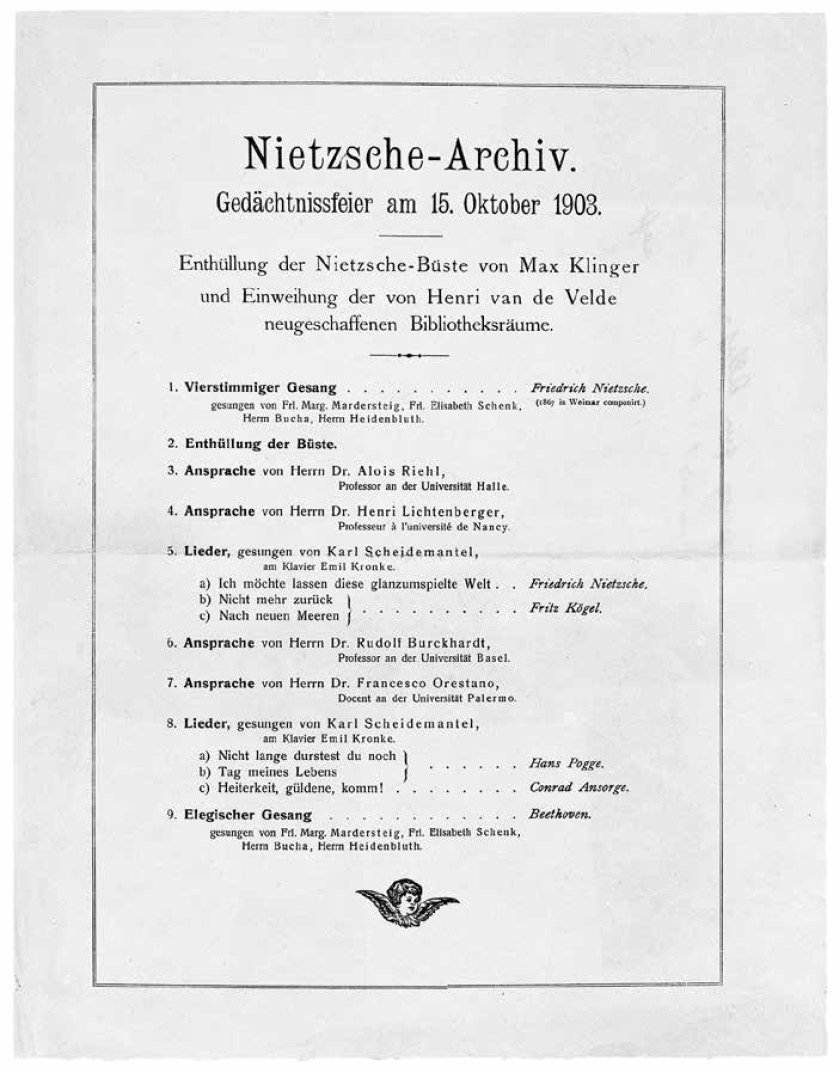

Mit Blick auf das tatsächliche Programm zeigen sich allerdings noch einige kleine Änderungen.

Programm zur Einweihungsfeier des Nietzsche-Archivs

Nachdem Riehl schließlich die Zusage für sein Kommen zu den Festlichkeiten gegeben hatte, bereitete er sich akribisch auf die Rede vor.[26] Im Anschluss an ein vertontes Gedicht Nietzsches[27] eröffnet er schließlich seinen Vortrag:

Das Lied, das eben verklungen, ist das Lied eines Philosophen, der zuerst und zuletzt Künstler war. Und Künstler sind es auch, die sein Gedächtnis mit uns feiern […]. Darum lassen Sie uns heute Nietzsches Künstlernatur betrachten. Er ist ein Anbeter der Form, der Farben und des Wortes – ein Künstler.

Unüberhörbar ist aus diesen Zeilen, dass Riehl Nietzsche vor allem als Künstler begreift und ihn als solchen zu Ehren beabsichtigt. Riehl betont Nietzsches dichterischen Umgang mit der Sprache und entwickelt mit Blick auf das Konzept des Übermenschen einen Vergleich mit Goethe. Ziel ist es, ein richtiges Verständnis von Nietzsches Übermenschen zu gewinnen. Dieser soll nicht als „Tyrann“ verstanden werden, sondern als ein moralische Werte repräsentierendes Ideal, an dem sich der Mensch orientieren kann.[28]

Was Nietzsche an Goethe bewunderte, ist jene starke hochgebildete Natur, die sich alles Natürliche gönnen darf, weil sie hoch über allem steht, wie über einem Stoff, den sie gestaltet; denn was er wollte, war Totalität. […] Wie die Künstler jedesmal dann, wenn die Formen zur Konvention und Ideale konventionell geworden sind, zur Quelle der Natur zurück wollen, so ruft auch Nietzsche sein: Zurück zur Natur, sein Hinauf zur Natürlichkeit! Alle Kräfte müssen schon da sein. Wo sollten wir sie sonst finden? Sie sind versteckt unter falschem Namen. – Der Übermensch Nietzsches unterscheidet sich von dem Vollmenschen Goethes nur dadurch, daß er noch einige dionysische Züge hinzubekommen hat. Die Zucht des Leibes, der Sieg über den Leib, das ist Bestätigung der höchsten Lebenskraft.[29]

Im Mittelpunkt seiner Argumentation steht die später noch umfangreicher entwickelte These, nach der Nietzsche den „Wert des Lebens“ und das „Ungenügen an bloßer Wissenschaft“[30] wieder ins Zentrum gerückt habe. Dabei wird die von Schopenhauer aufgeworfene Frage, ob das Leben lebenswert sei, bejaht. Nietzsche habe damit zur Überwindung der blind dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisideal verpflichteten Philosophie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wesentlich beigetragen und der sich in einer Identitätskrise befindlichen Philosophie eine zweite Bedeutung zurückgegeben.[31] Nietzsche „ist ein Jasagender […]. Er ist der Dichter des Lebens. Er ist sein Fortdichter. Das Leben, wie er es schaute, ist der Wert der Werte.“[32]

Vier Tage nach den Feierlichkeiten, am 19. Oktober 1903, richtet Riehl folgende briefliche Worte an Elisabeth-Förster-Nietzsche:

Dass meine Worte gerade Ihre ganze Zustimmung erfahren haben, dass Sie sie Ihres grossen Bruders, dessen Herz Sie am besten kennen, würdig finden, hat mich besonders beglückt. Nun lassen Sie uns aber auch Ihnen danken für die liebevolle Gastlichkeit, mit der Sie uns aufgenommen haben. – Wir fühlten uns gleich wie Freunde empfangen und werden diesen Empfang und die festlichen Stunden im Nietzsche-Archiv nie vergessen.[33]

Riehls Rede schien also Anklang gefunden zu haben. Sie wurde kurz darauf in der Weimarer Zeitung publiziert. Die Mitschrift wurde allerdings von Riehl gegenüber Elisabeth Förster-Nietzsche als „unbefriedigend“[34] bezeichnet.

4 Resümee

Riehls Einladung zu Gedenkfeier am 15. Oktober 1903 und der dort gehaltenen Festrede ging eine lange und intensive Auseinandersetzung mit Nietzsches Werk voraus. Diese ist von einer ambivalenten Haltung geprägt: Einerseits bemüht Riehl sich um eine sachliche Rekonstruktion und ein philosophisches Verständnis von Nietzsche, andererseits lehnt er aber seinen Werterelativismus strikt ab. In der Freundschaft mit Elisabeth Förster-Nietzsche werden beide Aspekte seiner Auseinandersetzung mit Nietzsche relevant. Wie ihr geht es ihm um die Würdigung Friedrich Nietzsches, aber nicht um jeden Preis und in einem spezifisch ausgeloteten Verständnis, wie auch die Rede an den Feierlichkeiten zeigt.

Literaturverzeichnis

Brüning, Gerrit: „Distanzierte Freundlichkeit. Hugo von Hofmannsthals Beziehung zu Elisabeth Förster-Nietzsche“, in: Ulrike Lorenz / Thorsten Valk (Hg.), Kult – Kunst – Kapital. Das Nietzsche-Archiv und die Moderne um 1900, Göttingen 2020, 107–132Search in Google Scholar

Hlade, Josef: „Die Briefe Alois Riehls (1844–1924) an Friedrich Jodl (1849–1914). Eine Freundschaft im Spannungsfeld zwischen Weltanschauungsanalyse und naturalistischer Ethik“, in: Archiv für Kulturgeschichte 104 (2022), 121–15410.7788/arku.2022.104.1.121Search in Google Scholar

Hlade, Josef: „Kant im Neukantianismus. Philosophie als Lebensanschauung: Alois Riehls Auseinandersetzung mit Werten“, in: Con-Textos Kantianos. International Journal of Philosophy 17 (2023), 99–11010.5209/kant.88699Search in Google Scholar

Hlade, Josef: „Zu Alois Riehls Wissenschaftstheorie und Ideologiekritik“, in: Historia Philosophica 21 (2023), 45–67Search in Google Scholar

Hlade, Josef / Meer, Rudolf: „Zwischen Universitätsreformen und katholischer Renaissance. Alois Riehl und die Nachfolge Ernst Machs“, in: Grazer Philosophische Studien 99 (2022), 293–32810.1163/18756735-00000159Search in Google Scholar

Kessler, Harry Graf: Das Tagebuch 1880 – 1937, hg. v. Roland S. Kamzelak u. Ulrich Ott, Bd. IV, Stuttgart 2005Search in Google Scholar

Krummel, Richard Frank: Nietzsche und der deutsche Geist, Bd. II, Berlin 1998Search in Google Scholar

Meer, Rudolf: „Die Raum- und Zeitlehre Alois Riehls im Kontext realistischer Interpretationen von Kants transzendentalem Idealismus“, in: Kant Studien 113 (2022), 459–48610.1515/kant-2021-0031Search in Google Scholar

Peters, Heinz Frederick: Zarathustras Schwester. Fritz und Lieschen Nietzsche – ein deutsches Trauerspiel, München 1983Search in Google Scholar

Riehl, Alois: Der philosophische Kritizismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft, Bd. II/2, Leipzig 1887Search in Google Scholar

Riehl, Alois: Friedrich Nietzsche. Der Künstler und der Denker. Ein Essay, Stuttgart 1897Search in Google Scholar

Riehl, Alois: „The Vocation of Philosophy at the Present Day“ [1913], in: Philosophische Studien aus vier Jahrzehnten, Leipzig 1925, 304–312Search in Google Scholar

Riehl, Alois: „Über wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Philosophie“, in: Philosophische Studien aus vier Jahrzehnten, Leipzig 1925, 227–253Search in Google Scholar

Riehl, Alois: Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart. Acht Vorträge, Leipzig 1903Search in Google Scholar

Tongeren, Paul van: „‚Ich‘ bin darin […] ego ipsissimus […] ‚ego ipsissimum‘. Nietzsches philosophische Experimente mit der literarischen Form der Vorrede“, in: Nietzsche-Studien 41 (2012), 1–1610.1515/niet.2012.41.1.1Search in Google Scholar

Zhavoronkov, Alexey: „‚Alle großen Dinge kommen aus der großen Leidenschaft her‘. Zu Alois Riehls Bild von Friedrich Nietzsche“, in: Rudolf Meer / Giuseppe Motta (Hg.), Kant in Österreich. Alois Riehl und der Weg zum kritischen Realismus, Berlin 2021, 437–45510.1515/9783110747379-018Search in Google Scholar

© 2024 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Abhandlungen

- Empedokles in Nietzsches Dramenentwürfen

- Nietzsche’s Portrayal of Pyrrho

- Pregnancy as a Metaphor of Self-Cultivation in Dawn

- The Senses of Nietzsche’s “Complete Irresponsibility”

- La pensée de l’éternel retour : du discours à la doctrine

- Nietzsches Hermeneutik der Einsamkeit. Transformationen im Labyrinth der Wahrheit

- Nietzsche’s Sorrentino Politics

- Subjectivity and the Politics of Self-Cultivation: A Comparative Study of Fichte and Nietzsche

- Nietzsche on Evolution and Progress

- From Consciousness to Conscience: Cognitive Aspects in Nietzsche’s Genealogy of Conscience

- Philologica

- Chronologie der Manuskripte 1885–89. Nachtrag zu KGW IX

- Fünf noch unveröffentlichte Briefe Friedrich Nietzsches

- Miszelle

- “Everyone is Furthest from Himself”: An Interpretation of Nietzsche’s Recovery and Inversion of Terence’s Formula “I Am the Closest to Myself”

- Beitrag zur Rezeptionsforschung

- Alois Riehls Blick auf Friedrich Nietzsche und sein Verhältnis zu Elisabeth Förster-Nietzsche

- Nachweis zur Quellenforschung

- NACHWEIS AUS ARISTOTELES, GROSSE ETHIK

- Rezension

- Neuerscheinungen zu Nietzsches Musikästhetik und Musikphilosophie

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Abhandlungen

- Empedokles in Nietzsches Dramenentwürfen

- Nietzsche’s Portrayal of Pyrrho

- Pregnancy as a Metaphor of Self-Cultivation in Dawn

- The Senses of Nietzsche’s “Complete Irresponsibility”

- La pensée de l’éternel retour : du discours à la doctrine

- Nietzsches Hermeneutik der Einsamkeit. Transformationen im Labyrinth der Wahrheit

- Nietzsche’s Sorrentino Politics

- Subjectivity and the Politics of Self-Cultivation: A Comparative Study of Fichte and Nietzsche

- Nietzsche on Evolution and Progress

- From Consciousness to Conscience: Cognitive Aspects in Nietzsche’s Genealogy of Conscience

- Philologica

- Chronologie der Manuskripte 1885–89. Nachtrag zu KGW IX

- Fünf noch unveröffentlichte Briefe Friedrich Nietzsches

- Miszelle

- “Everyone is Furthest from Himself”: An Interpretation of Nietzsche’s Recovery and Inversion of Terence’s Formula “I Am the Closest to Myself”

- Beitrag zur Rezeptionsforschung

- Alois Riehls Blick auf Friedrich Nietzsche und sein Verhältnis zu Elisabeth Förster-Nietzsche

- Nachweis zur Quellenforschung

- NACHWEIS AUS ARISTOTELES, GROSSE ETHIK

- Rezension

- Neuerscheinungen zu Nietzsches Musikästhetik und Musikphilosophie