Zusammenfassung

The article explores the question to what extent Søren Kierkegaard’s journals, unpublished during his lifetime, manifest a Protestant work ethic in the sense of Max Weber. The journals bear witness to a daily writing process that provides information about Kierkegaard’s conception of his profession as a religious writer. They can be placed in the tradition of pietistic diaries and testify to the awareness of being called as an author. By focusing on the two terms produktivitet and virksomhed, which Kierkegaard uses to reflect on his own activity, numerous parallels can be drawn with Weber’s „concept of profession in ascetic Protestantism“. Accordingly, Kierkegaard speaks of an „intellectual capital“ that he has earned and that he leaves to a posterity without being able to dispose of the use of this inheritance.

Nulla dies sine linea

„Nulla dies sine linea“ (DD:95, SKS 17, 252)[1] steht als eine Art Motto in Søren Kierkegaards Journal DD, vor den Einträgen des Jahres 1838. Zu wörtlich übersetzt lautet dieses bekannte geflügelte Wort ‚Kein Tag ohne Linie‘ – auf Kierkegaard gemünzt wohl: ‚Kein Tag ohne (geschriebene) Zeile‘ – „ingen dag uden en (skrevet) linie“ (SKS K17, 443), weil das dem lateinischen linea verwandte linie im Dänischen eben auch Zeile bedeuten kann, obwohl diese Bedeutung für das Klassische Latein nicht geläufig ist. Was eigentlich gemeint ist, sagt der Ursprung des Zitats, nämlich die Historia Naturalis des Plinius. Dort wird von dem berühmten Maler Apelles (4. Jh. v. Chr.) erzählt, er habe es sich zur Gewohnheit gemacht, keinen Tag verstreichen zu lassen, ohne mit dem Pinsel eine Linie zu ziehen, um sich in der Technik zu vervollkommnen. Dies sei dann zum Sprichwort geworden: „Apelli fuit alioqui perpetua consuetudo numquam tam occupatum diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem, quod ab eo in proverbium venit.“[2] Die vier Worte dieses ‚proverbium‘ fallen bei Plinius übrigens gar nicht, wohl dann aber in der Renaissance und im Humanismus, wo Dichter und Gelehrte immer wieder diesen Satz zitieren und Plinius als Quelle angeben.[3] Im Bewusstsein des Entstehungskontextes müsste es also korrekt übersetzt heißen: ‚Kein Tag ohne Pinselstrich‘, und der Satz wäre dann allenfalls metaphorisch auf die tägliche Schreibpraxis zu übertragen.

Gleichwohl ist er eben gerade in Literatenkreisen ein geflügeltes Wort; er propagiert, den Gedankenfluss nicht zu unterbrechen, indem man täglich etwas niederschreibt, und seien es nur wenige Worte. Dem haftet zum einen ein psychologisches Element an: Indem man sich regelmäßig an den zu schreibenden Text setzt, entsteht gar nicht erst eine Pause, aus der man womöglich nicht wieder in Gang kommt; zum anderen wächst der Text durch die stete Arbeit kontinuierlich. Entsprechend gibt es viele Sprichwörter, die die Macht des vermeintlich kleinen Beitrags beschwören: Steter Tropfen höhlt den Stein, Kleinvieh macht auch Mist, und so weiter.

Hier soll für Kierkegaard noch ein anderer Kontext geltend gemacht werden, und zwar ein religiöser bzw. einer, der aus einer religiösen Kultur heraus erwachsen ist. Dieser Kontext betrifft zum einen das literarische Medium, in dem Kierkegaard das vermeintliche Plinius-Zitat verwendet, nämlich das nicht für die Veröffentlichung bestimmte Journal, Notiz- oder Tagebuch – die Gattung wird noch näher zu bestimmen sein. Zum anderen sind aber auch das Schreiben als Akt der Textproduktion und die Stellung dieser Tätigkeit als Arbeit oder als Beruf in diesem Kontext zu verorten.

Im Folgenden werde ich mich zunächst allgemein mit Kierkegaards Journalen und Aufzeichnungen als Resultat des täglichen Schreibens beschäftigen und zeigen, dass diese Texte einen Einblick in seine Schreibwerkstatt bieten – ein Ausdruck, den man gar nicht wörtlich genug nehmen kann. Anschließend werde ich das im weitesten Sinne diaristische Schreiben als eine protestantische Praxis der Selbstreflexion und Selbstrechtfertigung charakterisieren. Vor diesem Hintergrund werde ich mich der Frage zuwenden, inwiefern Kierkegaards tägliches Schreiben als Ausdruck eines protestantischen Arbeitsethos verstanden werden kann, bzw. inwiefern Max Webers Thesen zum Zusammenhang zwischen Protestantismus und Kapitalismus erhellend für das Verständnis von Kierkegaards Journalen sein können. Ich werde dann auf zwei zentrale Begriffe fokussieren, mit denen Kierkegaard immer wieder selbstreflexiv Bezug auf sein Schreiben nimmt und diese zum protestantischen Arbeitsethos in Beziehung setzen. Abschließend beschäftige ich mich mit der Frage, wie Kierkegaards testamentarische Verfügung über seinen literarischen Nachlass in diesem Zusammenhang zu verorten ist und wie er über diejenigen reflektiert, die sich mit seinem ‚geistigen Kapital‘ nach seinem Tode auseinandersetzen.

Kierkegaards Journale als Schreibwerkstatt

Ein großer Teil des zu Lebzeiten unveröffentlichten Nachlasses Kierkegaards liegt handschriftlich in vorab gebundenen Heften vor. Diese enthalten fortlaufend eingetragene Aufzeichnungen und sind selbst mit ebenfalls fortlaufender Signatur versehen. Das erste der insgesamt 61 Hefte stammt aus dem Jahr 1833, das letzte aus Kierkegaards Todesjahr 1855. Ihr Umfang ist jeweils unterschiedlich. In der neuen dänischen historisch-kritischen Kierkegaard-Ausgabe umfassen sie die Bände 17 bis 26 mit insgesamt mehr als 4300 Druckseiten. Chronologisch greifen sie über das publizierte Werk hinaus, das erst Ende der 1830er Jahre mit ein paar Zeitschriftenartikeln und der in Buchform erschienenen Rezension zu H. C. Andersens Roman Kun en Spillemand beginnt und 1851 zunächst beendet wird, bevor es im Todesjahr mit der kirchenkritischen Zeitschrift Øjeblikket, deren einziger Autor Kierkegaard war, erneut einsetzt. Die Aufzeichnungen in den Heften laufen parallel zu den veröffentlichten Werken und überbrücken auch Schreibpausen. Eines ihrer wesentlichen Merkmale ist die ungebrochene Kontinuität ihrer Entstehung.

Die Publikationsgeschichte der Aufzeichnungen ist verworren. Eine erste Ausgabe erschien 1869-1881 unter dem Titel Af Søren Kierkegaard Efterladte Papirer (herausgegeben von H. P. Barfod und H. Gottsched), eine umfassendere dann 1909-1948 als Søren Kierkegaards Papirer (herausgegeben von P. A. Heiberg, V. Kuhr und E. Torsting). Vollständig und in ihrer urprünglichen Anordnung und Textgestalt sind sie erst in der bereits genannten neuen Kierkegaard-Gesamtausgabe greifbar, erschienen in den Jahren 2000-2008.

Kierkegaard selbst bezeichnet diesen von ihm unveröffentlichten Teil seines schriftstellerischen Werkes als „mine Papirer“ (JJ:95, SKS 18, 169) und in Gedanken an seinen Tod auch als „mine efterladte Papirer“ (NB6:75, SKS 21, 57), einen Teil davon als „Dagbøger“ (NB11:135a, SKS 22, 81). Eine ganze Gruppe von Heften tituliert er „Notesbøger“, numeriert von 1 bis 15. Ab 1844 nennt er die Hefte dann meist „Journaler“, vor allem die 36 Hefte, die er ab 1846 füllt und die den Titel „NB“ plus die fortlaufenden Nummern tragen. Den Begriff Journal verwendet Kierkegaard in seinen gedruckten Werken ausschließlich für Zeitungen oder Zeitschriften, also periodisch erscheinende Publikationen. Wenn er seine regelmäßig angefertigten privaten Aufzeichnungen ebenfalls so nennt, verwende er diesen Begriff „[i]n einem an die Buchhaltung anknüpfenden Sinn“ für „ein Verzeichnis der täglich anfallenden Geschäfte sowie eben auch seine eigenen Notate […], die ja nicht selten auch eine Art Rechenschaft über sich selbst und den Fortschritt der eigenen Selbstvervollkommnung ablegen“ (Deuser/Purkarthofer 2005, xiv-xv), so die Herausgeber der Deutschen Søren Kierkegaard Edition, in deren Rahmen diese Texte gerade vollständig übersetzt werden. Sie plädieren dafür, diesen Begriff auch in der deutschen Kierkegaard-Forschung zu verwenden, weil er angesichts der Heterogenität der Aufzeichnungen „hinreichend unscharf[]“ und eben von Kierkegaard selbst verwendet worden sei und „weil die Bezeichnung Tagebücher zu sehr auf Privates und bloß biographisch Relevantes weist“ (Deuser/Purkarthofer 2005, xv).

Die Herausgeber der früheren Ausgabe Søren Kierkegaards Papirer haben die einzelnen Aufzeichnungen drei Gruppen zugeordnet und sie dementsprechend in unterschiedlichen Abteilungen der Ausgabe abgedruckt: „A) Aufzeichnungen mit Tagebuchcharakter, B) Entwürfe, Studien und Bemerkungen zu veröffentlichten Werken, C) Aufzeichnungen, die sich auf das Studium beziehen, wie etwa Buchexzerpte und Vorlesungsmitschriften.“ (Deuser/Purkarthofer 2005, xiii) Diese Aufteilung spiegelt das thematische und inhaltliche Spektrum der Aufzeichnungen recht gut wider, suggeriert aber, dass sich alle Einträge eindeutig zuordnen lassen. Dies ist nicht der Fall. Auch in tagebuchartigen Aufzeichnungen können Bemerkungen zu veröffentlichten Werken fallen, und Gedanken oder Skizzen zu neuen Werken entzünden sich mitunter an einem festgehaltenen Erlebnis. Auch die eigene Benennung als Papiere, Notizbücher oder Journale gibt keinen Hinweis auf den jeweiligen Inhalt: Notesbog 1 etwa enthält Mitschriften von H. N. Clausens Vorlesungen über Christliche Dogmatik, Notesbog 2 Exzerpte und Notizen zu den literarischen Gestalten Faust, Don Juan und Ahasverus, zu denen Kierkegaard zeitweise eigene Studien plante, Notesbog 6 ist ein Tagebuch über Kierkegaards Reise nach Jütland im Jahr 1840 und Notesbog 15 schließlich enthält intime selbstreflexive Betrachtungen über „Mit Forhold til ‚hende‘“ (Not15:1, SKS 19, 431), zu der ehemaligen Verlobten Regine Olsen also. Was hier fein säuberlich auf verschiedene Hefte verteilt ist, vermischt sich in den übrigen Journalen. Deren Anordnungsprinzip ist das tägliche Schreiben, und gerade deshalb erlauben uns die Journale in ihrem Nebeneinander verschiedener Textsorten einen Einblick in die Schreibwerkstatt Kierkegaards.

Den Begriff Schreibwerkstatt sollte man wörtlich nehmen. Denn Schreiben ist für Kierkegaard zunächst einmal eine physische Tätigkeit, ein Handwerk, das zum einen das Beherrschen verschiedener Schriften erfordert: Neben der ‚gotischen‘ und der lateinischen Schreibschrift verwendet Kierkegaard auch das griechische und das hebräische Alphabet für Ausdrücke und Zitate in diesen Sprachen. Zum anderen umfasst es auch die bewusste räumliche Anordnung der Aufzeichnungen, das Verwenden eines unterschiedlich breiten Seitenrandes, um Platz für spätere Ergänzungen und Änderungen zu haben. Der handschriftlichen Textanordnung wird in den neuen Druckausgaben besondere Beachtung geschenkt, weil in ihr „den karakter af værksted, af uafsluttethed, af eksperiment i både indhold og form“ (Knudsen/Kondrup 2000, 307) besonders gut zum Ausdruck komme.

Dementsprechend wird Kierkegaard im kulturellen Gedächtnis nicht nur als leidenschaftlicher Spaziergänger, sondern auch als Schreibender erinnert, etwa mit Louis Hasselriis’ Bronzestatue im Garten der Königlichen Bibliothek aus dem Jahr 1879 (siehe Abb. 1).

Søren Kierkegaard-Denkmal im Garten der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen mit der von Louis Hasselriis geschaffenen Statue. Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirkegaard_statue_Hasselriis_Copenhagen_Denmark.jpg (Ausschnitt), public domain.

Einen Grundstein dazu dürfte Georg Brandes mit seiner zwei Jahre zuvor erschienenen Kierkegaard-Biographie gelegt haben, in der es heißt:

Men gik man saa en Vinteraften forbi hans Hus og faldt Blikket paa den lange Række af oplyste Vinduer, der gav det Stokværk, han beboede, et Udseende, som var det illumineret, da anede eller skimtede man en Række smukt møblerede, alle opvarmede Værelser, i hvilke den sære Tænker gik frem og tilbage under en Stilhed, som kun afbrødes ved Pennens Kradsen paa Papiret, naar han standsede for at nedskrive et Indfald i sit Haandskrift eller en Bemærkning i sin Dagbog; thi i alle Værelser laa Pen, Papir og Blæk.

Saaledes levede han: spadserende, kørende, samtalende og fremfor Alt skrivende, altid skrivende. Han var flittig som Faa, og al hans Flid bestod i at skrive. Han talte ikke alene med sin Samtid, men med sig selv ved Hjælp af sin Pen. I faa Menneskeliv har Blækket spillet saa stor en Rolle.

(Brandes 1899, 252)

Sowohl die Formulierung vom Selbstgespräch mit der Feder als auch der oben zitierte Gedanke des Journals als Rechenschaftsbericht zielen auf eine bestimmte Vorstellung von einer besonderen dialogischen Form des Tagebuchschreibens. Diese wird häufig in einem religiösen Kontext verortet, dem im Folgenden nachgegangen werden soll.

Tagebuchschreiben als protestantische Praxis

Die Geschichte des Tagebuchs in den europäischen Literaturen wird oft in Zusammenhang gesetzt mit dem Einfluss des Pietismus, indem es zum Medium „der Selbstbefragung und Selbstrechtfertigung vor Gott“ (Schönborn 2003, 575) wird.[4] Damit ist eine doppelte dialogische Struktur angelegt, zum einen mit dem eigenen Ich, zum anderen mit Gott, oder anders ausgedrückt: Der Dialog mit dem Ich wird im Bewusstsein geführt, dass Gott Zeuge ist. Gerade im Verhältnis zu ihm ist schonungslose Offenheit verlangt. Ein Grunddogma des Protestantismus ist die alleinige Rechtfertigung durch Gott und dessen Gnade (sola gratia) und nicht durch gute oder fromme Taten. Die Selbstrechtfertigung vor Gott setzt daher die Internalisierung von dessen Maßstäben voraus, nach denen das eigene Leben bewertet wird, während diese Maßstäbe zugleich vage sind. Sie lassen sich allein aus der Bibel ableiten (sola scriptura). Dies führt dazu, dass das Subjekt in stetiger Ungewissheit und dem Gefühl potentieller Ungenügsamkeit gegenüber Gott lebt, auch wenn dieser als ein gnädiger Gott vorgestellt wird. Die Kontrolle durch kirchliche Autoritätspersonen wird ersetzt durch die Selbstkontrolle, wenngleich gerade im Pietismus soziale Kontrolle eine große Rolle spielt, indem die Gemeinschaft das Individuum permanent beobachtet und zur Selbstreflexion gemahnt.

Die Verwurzelung des Tagebuchschreibens in einem protestantischen Gottesverständnis wird insbesondere in Kierkegaards frühen Journalen deutlich. So heißt es in Journal AA aus dem Jahr 1837:

Jeg vil vende mig fra dem, der blot staae paa Luur for at opdage, at man har forseet sig i en eller anden Henseende, – til ham, der glæder sig mere over een Synder, der omvender sig, end over de 99 Vise, der ei have Omvendelse behov.

(AA:52, SKS 17, 53)

Diese in Form einer Lebensmaxime formulierte Abwendung vom Urteil anderer Menschen und Hinwendung allein zu Gott als Richter über das Leben wird schon im nächsten Eintrag gefolgt von dem Bekenntnis, diesen Vorsatz vergessen und sich der Welt zugewandt zu haben:

O Gud, men hvor let glemmer man ikke sligt Forsæt! Jeg har atter været vendt tilbage til Verden for dog endnu nogen Tid, afsat i mit eget Indre at herske der. O men hvad hjalp det Msk, at han vandt den ganske Verden; men tog Skade paa sin Sjæl.

(AA:53, SKS 17, 53)

Diese ins Allgemeine extrapolierte Selbsterkenntnis wird gefolgt von einem konkreten, genau datierten Erlebnis, das offenbar der Auslöser für diese Aufzeichnung ist. Am 8. Mai habe der Schreiber wieder einmal versucht, sich selbst zu vergessen und sei nach Frederiksberg hinausgewandert, um dort ein Mädchen zu treffen, das er kennt, als Gott ihn ‚eingeholt‘ habe:

– da Du indhentede mig, o Gud hav tak at du ikke lod mig strax blive afsindig, – jeg har aldrig været saa angst derfor, hav Tak, at Du endnu engang bøiede Dit Øre til mig.

(AA:53, SKS 17, 53)

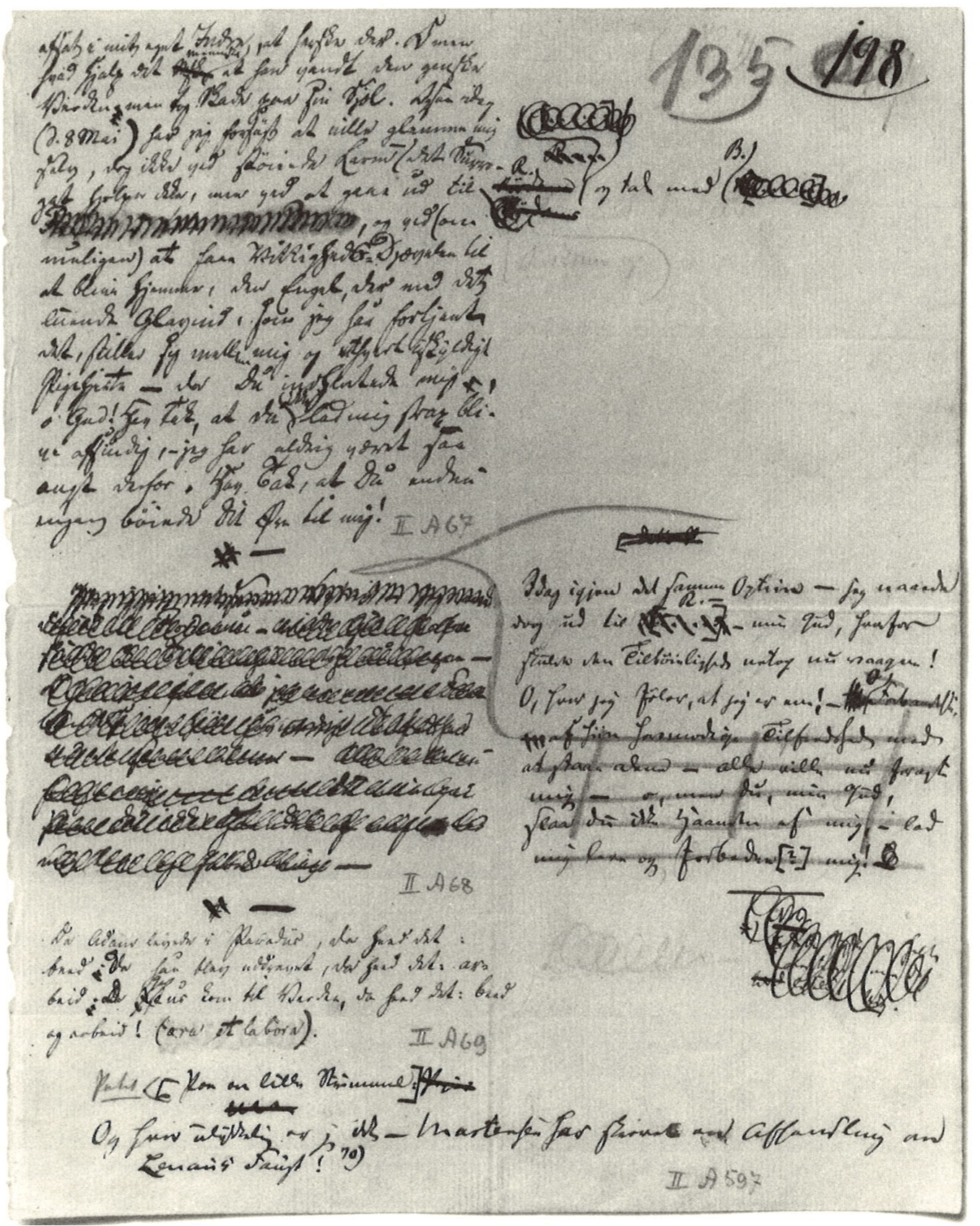

Gerade wenn Gott wie hier direkter Ansprechpartner ist und die Einträge den Charakter eines Gebets annehmen, sind Kierkegaards Journale nahe an der Darstellung von Anfechtungs- und Erweckungserlebnissen, die typisch sind für pietistische Tagebücher. So lässt sich eine Verwurzelung seines Schreibens in dieser Tradition postulieren, wenngleich derartige Einträge nur einen kleinen Teil im Gesamtwerk der Journale ausmachen. Die Journale allein als Rechtfertigungsmedium vor Gott zu verstehen, wäre schon deswegen irreführend.[5] Tatsächlich macht ein Blick auf die Handschrift deutlich, dass die Journale auch Arbeitspapiere sind, indem sie einerseits Spuren der Arbeit tragen und zudem noch auf etwas anderes ausgerichtet sind: die Arbeit an der Sprache. Vieles ist im Nachhinein redigiert und umgeschrieben worden, so auch in der soeben zitierten Aufzeichnung AA:53 und der darauf folgenden, AA:54, in der Kierkegaard wiederum von einer weltlichen Versuchung berichtet und Gott direkt anspricht (siehe Abb. 2).

Seite 79 in Kierkegaards Autograph des Journals AA (1837) mit den Aufzeichnungen AA:53-55. SKS 17, 55, www.sks.dk/aa/ill_1.jpg.

Nach der erneuten Lektüre hat er einzelne Passagen oder, wie im Falle von AA:54, den gesamten Eintrag gestrichen und in der dafür vorgesehenen breiten Randspalte neu formuliert. Auch die Selbstreflexion und das Bekenntnis vor Gott wird genutzt, um den richtigen Ausdruck zu finden. Nulla dies sine linea – schon der Maler Apelles übte jeden Tag den perfekten Pinselstrich, um seine Technik zu verfeinern.

Protestantisches Arbeitsethos

Kierkegaards unablässiges Schreiben an seinem publizierten Werk und an seinen Journalen lässt sich auch noch in einen anderen protestantischen Kontext stellen, den Max Weber Anfang des 20. Jahrhunderts mit seiner Studie Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus (1904/05) aufgerissen hat. Sein Begriff des protestantischen Arbeitsethos ist seitdem ein geflügeltes Wort, ohne dass die meisten ihn aus der Originalquelle kennen und ohne dass sie wissen, was Weber damit genau meinte. Sein Versuch, den ‚Geist‘ des Kapitalismus (man beachte die vielsagenden Anführungszeichen im Titel der Studie) aus einer protestantischen Geisteshaltung und Lebenspraxis abzuleiten, ist auf vielfache Kritik gestoßen, auch weil Weber sich tief in theologische und historische Themengebiete eingearbeitet bzw. in der Theologie und der Geschichtswissenschaft gewildert hat.[6] Auch wenn viele heutige Soziolog*innen die ‚Weber-These‘ für „zwar hübsch, aber historisch falsch“ (Steinert 2010, 20) halten und in der Studie „ein Musterbeispiel seines höchst problematischen historischen und methodologischen Vorgehens [sehen], von dem man sagen muss, dass es wissenschaftlichen Standards an Objektivität, Reliabilität und Validität nicht entspricht – zumindest aus heutiger Sicht“ (Kaesler 2014, 543), sollen Webers Ausführungen hier als Ausgangspunkt für die Frage dienen, inwiefern sich in Kierkegaards Journalen ein protestantisch geprägtes Arbeitsethos manifestiert. Keineswegs soll Kierkegaard als Bekräftigung der ‚großen Erzählung‘ herhalten, derzufolge der Kapitalismus einen protestantischen Geist atme und ein historisches Erbe der Reformation sei.

Weber entwickelt in seiner Studie „[d]ie Berufsidee des asketischen Protestantismus“ (so die Überschrift des zweiten Teils). Er geht aus von der lutherischen Vorstellung vom Beruf als einer weltzugewandten, dem Gebot der Nächstenliebe verpflichteten „Erfüllung der innerweltlichen Pflichten“, die „unter allen Umständen der einzige Weg sei, Gott wohlzugefallen“, weshalb „jeder erlaubte Beruf vor Gott schlechterdings gleich viel gelte“ (Weber 2017, 65).[7] Luthers Berufsbegriff sei traditionalistisch: „die Berufsarbeit [ist] eine oder vielmehr die von Gott gestellte Aufgabe“, und der Beruf sei das, „was der Mensch als göttliche Fügung hinzunehmen, worin er sich ‚zu schicken‘ hat“ (Weber 2017, 72f.). Dieses Berufsverständnis setze sich innerhalb verschiedener reformatorischer Strömungen durch, in denen die innerweltliche Askese eine wichtige Rolle spielt. Weber zählt dazu den Calvinismus (dem sein Hauptaugenmerk gilt), den Pietismus, den Methodismus und die täuferischen Bewegungen, von denen bekanntermaßen die letzten drei in Skandinavien eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Neben einer besonderen Betonung der sozialen Verantwortung für die christliche Gemeinschaft rücke in ihnen das Gott wohlgefällige Leben des Einzelnen in den Mittelpunkt: Um „im täglichen Kampf sich die subjektive Gewißheit der eigenen Erwähltheit und Rechtfertigung zu erringen, […] wurde […] als hervorragendstes Mittel rastlose Berufsarbeit eingeschärft.“ (Weber 2017, 108) Und während „[d]ie lutherische Frömmigkeit […] die unbefangene Vitalität triebmäßigen Handelns und naiven Gefühlslebens“ ungebrochen Bestand hatten, zielten die asketischen Bewegungen auf „konstante[] Selbstkontrolle“ und „planmäßige[] Reglementierung des eigenen Lebens.“ (Weber 2017, 131-133)

Wer dann durch rastlose Arbeit beruflichen Erfolg hat, dürfe das verdiente Geld nicht für Luxusgüter, sondern nur „für notwendige und praktisch nützliche Dinge“ (Weber 2017, 219) ausgeben, womit Weber den Bogen zum „‚Geist‘ des Kapitalismus“ schlägt, der eben in der Spirale von Kapitalerwirtschaftung, Reinvestition in Produktionsgüter und dadurch gesteigertem Kapitalertrag wirksam wird.

Man kann nun mit Fug und Recht fragen, was das mit Søren Kierkegaard zu tun hat. In der Tat trifft vieles von dem, was Weber beschreibt, eher auf dessen Vater Michael zu, jenen pietistischen Wollhändler, der es durch Fleiß und Geschäftssinn vom armen jütischen Hirtenjungen zum reichen Kopenhagener Geschäftsmann gebracht hat und dessen Erbe es dem Sohn bis zu seinem Tode ermöglichte, als Schriftsteller tätig zu sein. Glaubt man den Journalen, so scheinen Einkünfte aus der schriftstellerischen Tätigkeit keine große Rolle gespielt zu haben – immer wieder klagt Kierkegaard darüber, dass der Buchverkauf in einem so kleinen Land wie Dänemark keinen Gewinn einbringt.[8] In der Kierkegaard-Forschung hielt sich lange Zeit der Mythos, dass die Schriftstellerei Kierkegaard mehr gekostet als eingebracht habe, unter anderem weil Kierkegaard einige (aber längst nicht alle) seiner Bücher im Selbstverlag herausbrachte und in Kommission im Buchhandel verkaufen ließ – ohne Honorar also, in der Hoffnung, dass der Verkauf die Druckkosten wieder einfuhr. Die Forschungen von Frithjof Brandt und Else Thorkelin haben Licht in das Dunkel von Kierkegaards Finanzen gebracht – auch sie kommen allerdings zu dem ernüchternden Resultat, dass Kierkegaard im Laufe seiner 17jährigen Tätigkeit als Schriftsteller lediglich einen Überschuss von rund 5000 Reichstaler erwirtschaftet hat (Brandt/Thorkelin 1993, 62). Dieser Betrag hätte seine Lebenshaltungskosten für gerade einmal drei Jahre gedeckt. Er musste also auch von dem Vermögen leben, das sein Vater ihm vererbt hat. Dieses war am Ende seines Lebens aufgebraucht.

Auch der Aspekt der Askese scheint auf den ersten Blick nicht zuzutreffen, zumindest nicht in Hinblick auf den Verzicht auf Luxus. Insbesondere Joakim Garffs Kierkegaard-Biographie hat den Rechnungen für Bücher, Anzüge, Hüte, Cafébesuche, Weinlieferungen und Zigarren besondere Beachtung geschenkt und eher das Bild eines Dandys denn eines mönchischen Asketen gezeichnet. Als Student häufte Kierkegaard innerhalb eines Jahres 1262 Reichstaler Schulden an, die sein Vater für ihn ausgleichen musste (Garff 2000, 92). In der Tat lässt sich Webers ‚asketischer Protestantismus‘ kaum auf Kierkegaards Umgang mit Geld beziehen. Bezieht man die Askese nicht auf weltliche Güter und den Lebensstil, sondern auf den bewussten Verzicht in anderen Bereichen, dann führt die Spur allerdings zu einem Berufsverständnis als Schriftsteller, das sich offenbar Anfang der 1840er Jahre, zu Beginn der pseudonymen Autorschaft, auszuprägen beginnt und in dem sich vieles von dem, was Weber als protestantisches Arbeitsethos beschreibt, widerspiegelt. Denn die bewusste Entscheidung für die Schriftstellerei als Beruf geht einher mit einem ebenso bewussten asketischen Schritt, der Auflösung der Verlobung mit Regine Olsen und dem Verzicht auf die Ehe, mit dem Argument, in dem Leben, für das sich Kierkegaard entschieden habe, sei kein Platz für eine Frau. In Kierkegaards nachträglichen Stellungnahmen zu seinem Selbstverständnis als Schriftsteller und dem Plan, der seinen Veröffentlichungen zugrunde liege, macht er deutlich, dass die Wahl dieses Berufes die Konsequenz eines Berufenseins war. Im Rückblick erkennt er in der Entwicklung seines schriftstellerischen Werkes eine einzige große Bewegung hin zum Christentum: „Forfatterskabet, totalt betragtet, er religieust fra Først til Sidst“.[9] In der Selbstwahrnehmung Kierkegaards setzte er die eigenen Kräfte gezielt für die Sache des Christentums ein, obwohl dies mit einer Absage an das für ihn von seinem Vater vorgesehene Amt eines Pfarrers und in späteren Jahren mit einem Kampf gegen die Staatskirche einherging. Gerade auch mit Blick auf die Rastlosigkeit des Schreibens, das auf einer extremen Selbstdisziplin gründet, kann man hier recht gut die Berufsidee des asketischen Protestantismus im Sinne Webers verwirklicht sehen.

„Produktivitet“ und „Virksomhed“

Inwiefern manifestiert sich nun dieses protestantisch-asketische Selbstverständnis als ein „religieus Forfatter“ (NB6:69) oder als ein „Schriftsteller des Religiösen“ (Deuser/Purkarthofer 2005, xi) in Kierkegaards Journalen, abgesehen davon, dass er darin sehr oft explizit, oft auch implizit über religiöse Themen schreibt und dass er mit den Journalen in der Tradition pietistischer Tagebücher steht? Es wurde bereits oben angedeutet, dass sich Antworten darauf in der Schreibpraxis finden lassen, im Prinzip des Nulla dies sine linea und in der Arbeit an den Texten, das heißt im Betreiben einer Schreibwerkstatt. Das Skizzenhafte und Fragmentarische der Aufzeichnungen, auch die Rohheit einzelner Beiträge mit ihren orthographischen und syntaktischen Fehlern, die bei der Erstellung einer Reinschrift für eine Publikation getilgt worden wären, sind Folgen davon. Unverkennbar ist aber auch ein anderer Aspekt, der ebenfalls mit Webers „Berufsidee des asketischen Protestantismus“ zusammenhängt und der sich nicht allein auf die Journale bezieht, sondern auf das gesamte Schreiben, nämlich das Bewusstsein einer hohen Produktivität, ja ein stolzes Kokettieren mit dem rekordverdächtigen Ausstoß an Texten binnen kurzer Zeit: Für die wichtigsten Teile seines Gesamtwerks von Enten – Eller bis zur kleinen Schrift Om min Forfatter-Virksomhed benötigte er nicht einmal zehn Jahre. Sein Fleiß hat schon unter denjenigen Zeitgenossen für Erstaunen gesorgt, die vermuteten, dass die vielen pseudonymen Schriften auf sein Konto gingen. In Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler schreibt Kierkegaard: „De pseudonyme Bøger henføres i Almindelighed til eet Firma“ (SKS 7, 245), so als sei er ein Gewerbebetrieb. 1845 schrieb ein Rezensent in Berlingske Tidende:

Man skulde troe, at Mag. Kjerkegaard var i Besiddelse af en saadan Ønskeqvist, hvorved han i et Nu fremtryllede sine Skrifter, en saadan næsten til det Utrolige grændsende Productivitet har han de senere Aar udfoldet ved sin Skribentvirksomhed, dersom man tør troe Rygtet, der vel ikke tager Feil i at erklære ham som Farfatter til ‚Enten-Eller‘ og den Række Skrifter, der aabenbart derivere sig fra samme Haand.[10]

Zwei Schlüsselbegriffe fallen hier, die auch Kierkegaard immer wieder verwendet, wenn er sich auf sein schriftstellerisches Werk bezieht: productivitet und virksomhed – beide ließen sich auch für einen Handwerker oder einen Industriebetrieb benutzen, da sie die Geschäftigkeit, das Tätigsein in den Vordergrund rücken.

Der Begriff virksomhed ist bei Kierkegaard besonders prominent, nicht zuletzt dadurch, dass er im Titel von zwei Schriften auftaucht, in denen er auf sein bisheriges Werk zurückschaut und darin einen Plan zu erkennen glaubt, den er nicht sich selbst zuschreibt, sondern Gottes Lenkung: die kleine Abhandlung Om min Forfatter-Virksomhed von 1851 und die umfangreichere, zu Lebzeiten unveröffentlichte Arbeit Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. Während Wirksamkeit, der entsprechende Begriff im Deutschen, auch das Entfalten von Wirkung auf andere bezeichnet, steht im Dänischen das Tätigsein im Vordergrund – Ordbog over det danske Sprog nennt zwei Hauptbedeutungen: zum einen das Tätig- oder in Betriebsein (auch von Maschinen) und damit zusammenhängend die (Berufs-)Arbeit, die Beschäftigung und das (Tages-/Alltags-)Geschäft, zum anderen dann auch das Geschäft im Sinne eines Unternehmens.[11] Bei Kierkegaard fällt der Begriff sehr häufig (auch in den Journalen) im Kontext der Reflexion über den inneren Zusammenhang seiner Werke (heute würde man vielleicht sagen: den Markenkern), und dabei werden die Texte immer bezogen auf sein eigenes Tätigsein als Schriftsteller. Kierkegaard sieht die Werke in erster Linie als Ergebnis seiner Arbeit, und so bezeichnet er die beiden gerade genannten Retrospektiven auf sein Oeuvre auch mitunter als die „Schriften über mich selbst“ („Skrifter om mig selv“, z. B. NB16:42, SKS 23, 123). Die Rückschau auf das Geschriebene bekommt den Status einer Autobiographie, Arbeit und Leben sind im Sinne eines protestantischen Arbeitsbegriffes miteinander verschmolzen. Die Texte sind nicht unabhängig von demjenigen zu denken, der sie in seiner Schreibwerkstatt erstellt hat.

Ganz ähnlich, aber mit anderen Nuancen, geht es auch beim Begriff productivitet um das Verfertigen von Texten, nun aber eher in einem quantitativen Sinne und bezogen auf die Resultate. Während sich virksomhed als reines Beschäftigtsein denken lässt, meint produktivitet eine Tätigkeit, die steten output liefert. So bezeichnet Kierkegaard in einer Journalaufzeichnung von 1849, als er zunächst den Beschluss gefasst hatte, nicht weiter zu schreiben, „ein gleichmäßiges Tempo einer steten Produktivität“ („en stadig Productivitets jævne Fart“, NB11:142, SKS 22, 184) als das, was ihn in den letzten Jahren am Leben gehalten habe:

Som jeg saa tidt har sagt om mig selv: liig hiin Prindsesse i 1001 Nat frelste jeg Livet ved at fortælle ɔ: ved at producere. At producere var mit Liv. Et uhyre Tungsind, indre Lidelser af sympathetisk Art, Alt, Alt kunde jeg magte – naar jeg fik Lov at producere. Saa stormede Verden ind paa mig, Mishandling, som vilde have gjort en Anden uproductiv – mig gjorde den kun mere productiv; og Alt, Alt var glemt, havde ingen Magt over mig, naar jeg blot fik Lov at producere.

(NB11:142, SKS 22, 184)

Der Vergleich mit Scheherazade ist aufschlussreich, und zwar gerade weil es sich um einen Vergleich handelt und nicht um eine Identifikation mit der arabischen Prinzessin, die den König dadurch verzaubert, dass sie ihm Nacht für Nacht Geschichten erzählt, was ihn davon abhält, sie am Morgen hinrichten zu lassen. Kierkegaard sieht die Entsprechung für das Erzählen im Produzieren.[12] Es geht also nicht um dichterische Kreativität, sondern um das regelmäßige Hervorbringen und Publizieren von Texten. Auch hier wird die Arbeit als Lebensinhalt bezeichnet – und darüber hinausgehend: als Lebenselixier, das den Schreibenden gegen die negativen Einflüsse der Welt abschirmt. Der Sturm der Welt und die Misshandlungen, die Kierkegaard erwähnt, sind die Reaktionen auf seine Publikationstätigkeit. Insbesondere zielt er hier auf die Pressekampagne der satirischen Zeitschrift Corsaren ab, die ihn wiederholt durch Karikaturen bloßgestellt hat, woraufhin er von Menschen, die nie seine Bücher gelesen hatten, auf der Straße ausgelacht wurde. Diese negativen Reaktionen sind gleichwohl Erträge seiner eigenen publizistischen Tätigkeit, denn es war Kierkegaard selbst, der den Herausgeber des Corsaren in einem Zeitungsbeitrag aufgefordert hatte, über ihn zu schreiben. Tatsächlich hat diese Kampagne Kierkegaard zwar tief erschüttert, aber nicht in seiner schriftstellerischen Produktivität eingeschränkt. Vergleicht man dies mit der kapitalistischen Spiralbewegung, die Max Weber beschreibt und deren Grundlage er im asketischen Protestantismus sieht, so entsprechen die (negativen) Reaktionen der Öffentlichkeit den Erträgen der Arbeit, die in den Arbeitsprozess zurückfließen und die Produktivität steigern. Insofern ist auch Kierkegaards Produktivität vom ‚Geist‘ des Kapitalismus durchdrungen.

Das Erbe und die Erben

Angesichts dieser starken Perspektivierung des Schreibens als Tätigsein und als Resultat von Arbeit lässt sich Kierkegaards Schriftstellerexistenz als die eines Ein-Mann-Unternehmens und seine Schreibwerkstatt als „Virksomhed“ eben auch im Sinne von ‚Geschäft‘, ‚Firma‘ oder ‚Betrieb‘ verstehen, in dem ein Tätiger seiner Berufung folgt. Die starke Akzentuierung der Schriftstellertätigkeit als Beruf wird auch darin deutlich, dass Kierkegaard im Jahr 1848 den Plan, das Schreiben aufzugeben, um in den Beruf des Pfarrers zu wechseln, wieder verwirft, wohl wissend, dass seine Art zu schreiben sich nicht ‚nebenberuflich‘ in den Mußestunden, die das Kirchenamt ihm ließe, bewerkstelligen lässt.

Was aber bleibt am Ende des Lebens, wenn dieses seinen Inhalt in der steten Produktivität hatte? Für jeden Unternehmer stellt sich die Frage, was mit der Firma und dem Kapital, das durch die Tätigkeit erwirtschaftet wurde, nach dem Tode geschieht. Die Frage nach den Erben ist für Kierkegaard problematisch, da er weder leibliche Nachkommen noch Schüler hat. Was die geistigen Erben seiner „Virksomhed“ angeht, sieht Kierkegaard schwarz, weil er die (theologischen) Professoren sich seines Werkes bemächtigen sieht:

Der siges etsteds i en Psalme om den Rige, at han samler en Skat med stor Møie og ‚veed ei, hvo ham arve skal‘:

Saaledes vil jeg efterlade mig, intellectuelt, en ikke saa lille Capital; ak, og jeg veed tillige, hvo der skal arve mig, han den Skikkelse, som er mig saa uhyre imod, han der dog hidtil har og fremdeles vil arve alt Bedre: Docenten, Professoren.

(NB26:76, SKS 25, 79)

Bezeichnenderweise verwendet Kierkegaard den Begriff des Kapitals hier allein für sein geistiges Erbe. Dieses entzieht sich seiner Verfügungsgewalt und lässt sich testamentarisch nicht regeln. Für sein materielles Vermächtnis hingegen hatte er seine einstige Verlobte Regine Olsen, inzwischen verheiratete Schlegel, als Universalerbin eingesetzt.[13] Diese war nach Kierkegaards Tod jedoch nur an den wenigen Gegenständen interessiert, die sie persönlich betrafen. So gelangten der literarische Nachlass Kierkegaards und damit auch die Journale zunächst in die Hände seines Neffen Henrik S. Lund, der sich um die Veröffentlichung dieser Papiere kümmern wollte, und später in den Besitz von Kierkegaards Bruder Peter Christian, der schließlich Hans Peter Barfod mit der Herausgabe beauftragte. Nach Peter Christian Kierkegaards Tod kam der Nachlass seines Bruders in die Königliche Bibliothek in Kopenhagen, wo er noch immer liegt.

Der postume Leser (oder die eine postume Leserin, nämlich Regine Olsen) war auch in den Journalen offenbar immer mitgedacht. Damit stellt sich die Frage nach der Offenheit der Selbstoffenbarung in den Journalen. Schon 1843 schreibt Kierkegaard im Journal JJ:

Efter min Død skal Ingen i mine Papirer (det er min Trøst) finde en eneste Oplysning om hvad der egentlig har udfyldt mit Liv; finde den Skrift i mit Inderste, der forklarer Alt, og som ofte gjør hvad Verden vilde kalde Bagateller til uhyre vigtige Begivenheder for mig, og hvad jeg anseer for Ubetydelighed, naar jeg tager den hemmelige Note bort, der forklarer det.

(JJ:95, SKS 18, 169f.)

Auch dies also ist ein wesentlicher Aspekt der „Virksomhed“: Sie über den Tod hinaus zu regeln. Nichts eignet sich dazu besser, als sich als Sphinx zu inszenieren, die ‚die Schrift in ihrem Innersten‘ durch ihre Handschrift verbirgt. Aber indem Kierkegaard hier explizit auf einen verschlüsselten Subtext in seinen Journalen verweist, der nur mit einem geheimen Schlüssel zu entziffern ist, setzt er den Prozess der Hermeneutik erst recht in Gang und die Gestalten, die ihm so zuwider sind und die sich auf diesen Prozess verstehen, auf seine Spur: Theolog*innen und Philolog*innen, unter ihnen auch zahlreiche Professor*innen. Im Bewusstsein, mit seinem Werk unweigerlich den unendlichen Prozess der Interpretation in Gang gesetzt zu haben, der seinem geistigen Kapital stets neue Zinserträge bringt, schreibt Kierkegaard in einer Randbemerkung zu dem oben zitierten Eintrag NB26:76 über den Autor dieses Artikels, der zwar kein Theologe ist, sich aber dennoch angesprochen fühlt, in dialektischer Zuspitzung (und so bekommt Kierkegaard verdientermaßen auch das letzte Wort):

Og selv naar ‚Professoren‘ fik dette at læse, det vilde dog ikke standse ham, ikke bevirke, at Samvittigheden slog ham, nei ogsaa dette vil blive doceret. Og atter denne Bemærkning, hvis Prof. fik den at læse, det vilde ikke standse ham, nei, ogsaa dette vilde blive doceret. Thi endnu længere end den Bændelorm (som man nylig, ifølge Adresseavisen, seer en Kone at være blevet befriet fra, hvorfor hendes Mand takker i Adresseavisen, med Angivende af dens Længde: 100 Alen) endnu længere er Prof; og intet Msk. kan skille et Msk, i hvem „Professoren“ er, af med denne Bændelorm, det kan kun Gud, naar Msket selv vil.

(NB26:76, SKS 25, 79)

Literatur

Primärliteratur

Plinius Secundus, Gaius 2007: Naturkunde. Lateinisch – deutsch. Buch XXXV: Farben, Malerei, Plastik. Hg. und übers. von Roderich König in Zusammenarbeit mit Gerhard Winkler. 3. Aufl. Düsseldorf.Suche in Google Scholar

Søren Kierkegaards Skrifter 1997-2012. Hg. von Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Red.: Niels Jørgen Cappelørn et al. 28 Bde. und Kommentarbde. Kopenhagen.Suche in Google Scholar

Sekundärliteratur

Astner, Aurelia 2009: Kierkegaard und der Pietismus. Innsbruck.Suche in Google Scholar

Brandes, Georg 1899: „Søren Kierkegaard. En kritisk Fremstilling i Grundrids (1877).“ In: Samlede Skrifter. Bd. 2. Kopenhagen, 249-418.Suche in Google Scholar

Brandt, Frithiof/Else Thorkelin 1993: Søren Kierkegaard og pengene. 2., aktualisierte Ausg. Kopenhagen.Suche in Google Scholar

Cappelørn, Niels Jørgen et al. 1996: Skriftbilleder. Søren Kierkegaards journaler, notesbøger, hæfter, ark, lapper og strimler. Kopenhagen.Suche in Google Scholar

Deuser, Hermann/Richard Purkarthofer 2005: „Einleitung.“ In: Deutsche Søren Kierkegaard Edition. Bd. 1. Berlin/New York. xi-xvii.Suche in Google Scholar

Garff, Joakim 2000: SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi. Kopenhagen.Suche in Google Scholar

Grage, Joachim 2010: „Selbst-Lektüre als Selbst-Gestaltung. Strategien der Offenheit in Über meine Wirksamkeit als Schriftsteller.“ In: Niels Jørgen Cappelørn et al. (Hg.): Kierkegaard’s Late Writings. (= Kierkegaard Studies. Yearbook 2010) Berlin/New York. 289-303.10.1515/9783110223026.289Suche in Google Scholar

Kaesler, Dirk 2014: Max Weber: Preuße, Denker, Muttersohn. Eine Biographie. München.10.17104/9783406660764Suche in Google Scholar

Knudsen, Jette/Johnny Kondrup 2000: „Tekstkritiske retningslinier for Søren Kierkegaards Skrifter: Journaler, notesbøger og papirer.“ In: Søren Kierkegaards Skrifter. Bd. 17. Kopenhagen. 301-343.Suche in Google Scholar

MacKinnon, Malcolm H. 1993: „The Longevity of the Thesis. A Critique of the Critics.“ In: Hartmut Lehmann/Guenther Roth (Hg.): Weber’s Protestant Ethic. Origins, Evidence, Contexts. (= Publications of the German Historical Institute, Washington, D. C.) Washington, D. C. u. a. 211-243.10.1017/CBO9781139052467.011Suche in Google Scholar

Nikitinski, Oleg Dmitrijewitsch 1999: „Zum Ursprung des Spruches nulla dies sine linea.“ In: Rheinisches Museum für Philologie 142. 430f.Suche in Google Scholar

Ordbog over det danske Sprog 1954. Begr. von Verner Dahlerup. Hg. von Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Bd. 27: Vindereb – Øvring. Kopenhagen.Suche in Google Scholar

Schönborn, Sibylle 1999: Das Buch der Seele. Tagebuchliteratur zwischen Aufklärung und Kunstperiode. (= Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 68) Tübingen.10.1515/9783110945805Suche in Google Scholar

Schönborn, Sibylle 2003: „Tagebuch.“ In: Jan-Dirk Müller (Hg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte, Band 3. Berlin/New York. 574-577.Suche in Google Scholar

Steinert, Heinz 2010: Max Webers unwiderlegbare Fehlkonstruktionen. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Frankfurt am Main.Suche in Google Scholar

Weber, Max 2017: Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus. Hg. von Andrea Maurer. (= Reclams Universal-Bibliothek 19447). Ditzingen.10.1007/978-3-658-07432-6Suche in Google Scholar

Wuthenow, Ralph-Rainer 1990: Europäische Tagebücher. Eigenart, Formen, Entwicklung. Darmstadt.Suche in Google Scholar

© 2022 Grage, publiziert von De Gruyter

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Special Issue Articles

- Nordischer Klang 2021: Zur Ästhetik des nordischen Protestantismus

- Nature, Work, and Transcendence

- „Nulla dies sine linea“

- Articles

- Evidence for the modification of dialect classification of modern spoken Faroese

- Cancel Culture in the Middle Ages

- Shining a Light on Eyvind Johnson’s Sidelined Novel, Nittonhundrasjutton

- Between the Map and the Terrain

- Reviews

- Philip Lavender: Long Lives of Short Sagas. The Irrepressibility of Narrative and the Case of Illuga saga Gríðarfóstra

- Klaus Düwel: Von Göttern, Helden und Gelehrten. Ausgewählte Scandinavica minora

- Giacomo Bernobi: Extemporierte Schriftlichkeit. Runische Graffiti

- Paloma Ortiz-de-Urbina (ed.): Germanic Myths in the Audiovisual Culture

- Stephan Michael Schröder: Literatur als Bellographie. Der Krieg von 1864 in der dänischen Literatur

- Guiliano D’Amico: Tilbake til fremtiden. Håkan Sandell og den nordiske retrogardismen

- Frederike Felcht: Die Regierung des Mangels. Hunger in den skandinavischen Literaturen 1830-1960

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Special Issue Articles

- Nordischer Klang 2021: Zur Ästhetik des nordischen Protestantismus

- Nature, Work, and Transcendence

- „Nulla dies sine linea“

- Articles

- Evidence for the modification of dialect classification of modern spoken Faroese

- Cancel Culture in the Middle Ages

- Shining a Light on Eyvind Johnson’s Sidelined Novel, Nittonhundrasjutton

- Between the Map and the Terrain

- Reviews

- Philip Lavender: Long Lives of Short Sagas. The Irrepressibility of Narrative and the Case of Illuga saga Gríðarfóstra

- Klaus Düwel: Von Göttern, Helden und Gelehrten. Ausgewählte Scandinavica minora

- Giacomo Bernobi: Extemporierte Schriftlichkeit. Runische Graffiti

- Paloma Ortiz-de-Urbina (ed.): Germanic Myths in the Audiovisual Culture

- Stephan Michael Schröder: Literatur als Bellographie. Der Krieg von 1864 in der dänischen Literatur

- Guiliano D’Amico: Tilbake til fremtiden. Håkan Sandell og den nordiske retrogardismen

- Frederike Felcht: Die Regierung des Mangels. Hunger in den skandinavischen Literaturen 1830-1960