Аннотация

Статья представляет собой исследование трактата «Книга гл8емаЯ буšквьъ», имеющего важное значение для изучения развития славянской грамматической традиции. В рамках типологического подхода к анализу подобных руководств в работе проводится систематическое сопоставление данного пособия с грамматическими словарями церковнославянского языка Буковницей (РГБ, ф.173.1, № 35, л. 130–235) и «Кнъ0га гл8емаЯ буšквьъ граÌмоти0чнаго оУ5че0н1я» (РГБ, ф.299, № 336, л. 23 об.–57 об.). Установлено сходство типа описания книжного языка, представленное в трактате «Книга гл8емаЯ буšквьъ», с названными орфографическими руководствами, что позволяет охарактеризовать его как упрощенный вид грамматического словаря.

Abstract

This article is devoted to the study of the treatise Kniga gl(agol)emaja bukvy, which is of great importance for the study of the development of the Slavic grammatical tradition. This manual is compared systematically with the grammars of Church Slavonic Bukovnica (Russian State Library, f.173.1, № 35, fol. 130–235) and Kniga gl(agol)emaja bukvy gramotichnogo uchenija (Russian State Library, f.299, № 336, fol. 23 ob.–57 ob.) using a typological approach to the analysis of similar manuals. The established similarity of the description of the literature language, presented in the treatise Kniga gl(agol)emaja bukvy, with the noted orthographic manuals allows us to characterize it as a simplified type of grammar dictionary.

1 Введение

В конце XVI – начале XVII в., когда в истории развития славянской грамматической мысли начался процесс трансформации лингвистического мышления, зарождался новый, грамматический подход к нормализации церковнославянского языка и его последующему преподаванию. В то же время на славянской почве появился особый тип грамматического описания, которое было условно определено исследователями как «грамматический (словоизменительный) словарь» (Аксенова, 1981, с. 69) или «словарь трудностей» (Кузьминова, 2016, с. 40), предупреждающий типичные ошибки в языковой практике.

Проведенный нами типологический анализ (Инь, 2018a) средневековых руководств Буковницы Герасима Ворбозомского 1592 г.[1] и «Кнъ0га гл8емаЯ буšквьъ граÌмоти0чнаго оУ5че0н1я» в сборнике 1622 г. из собрания Н.С. Тихонравова[2] позволил выявить ряд параметров грамматического словаря церковнославянского языка, имеющих прямые аналоги в современной лексикографической практике: 1) выполнение информативной, нормативной и дидактической функций; 2) парадигматический принцип организации материала; 3) дефинитивный способ описания грамматической семантики; 4) использование научного аппарата для подачи материала.

На основе указанных черт можно заметить, что к описанию данного жанра близок еще один трактат – изданная И.В. Ягичем (Ягич, 1885–1895) «Книга гл8емаЯ буšквьъ иже в нача0лэ Ъ грамматик1я Э5 просо0дия[ о5 еЁже ка0ко во ст8ьъÕ книгаÕ ка0яжÄо посло0вица писа0ти и5 гл8ати» (далее Буквы).

Цель настоящей работы – выявление специфики воплощения в Буквах идеи грамматического словаря как способа описания церковнославянского языка. Был проанализирован широкий круг источников, в том числе грамматика Лаврентия Зизания (Вильно, 1596, далее ГЗ), грамматика Мелетия Смотрицкого (Евье, 1619, далее ГС), Букварь Ивана Федорова (Львов, 1574, далее БИФ, факсимильное изд., 1974) и др.

2 Описание трактата

Трактат «Книга гл8емаЯ буšквьъ», известный во многих списках XVII в.,[3] может быть определен как «полнейший свод истинного грамматического материала» (Worth, 1983, p. 56), имеющий основной задачей уточнение орфографических и грамматических правил, которые, по словам автора, наиболее важны «ст8ьъхы книгы кал/лиграфомы» (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 731).

Основное содержание трактата начинается с описания надстрочных знаков, получивших широкое распространение в древнерусских рукописях под воздействием второго южнославянского влияния (см.: Гальченко, 2001): «Эксь 0 »6 «вар1я 2 »6 «камуšра 4 »6 «ъЁссо Ё »6 «кавьъки r r »6 «кен/дема ё »6 «е5рти0ца / »6 «аЁпострофь 5 »6 «врах1я ¿ »6 «Эѕ звателное ѕ»6 а также единиц «внэ› числа2», не выражающих акцентного значения: «титла 8 »6 «пробэлы »6 «запятая 6 »6 «слог1я 7 » (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 731). Далее идет часть «Нача0ло бук/вы по Э5ртограф1и» (Ягич, 1885–1895, с. 732), где в алфавитном порядке излагаются списки словоформ существительных и прилагательных сакральной семантики. Следующие пассажи «Двогла0сное во е5ди0ньъÕ лежа0ще», «Трое5гла0сное во е5ди0ньъÕ» (Ягич, 1885–1895, с. 737–740) и другие аналогичные фрагменты, содержание которых практически идентично, посвящаются расподоблению омографических пар и оппозиций специально подобранных книжных форм, легко смешивающихся под влиянием живого языка. Кроме того, в основную часть сочинения также включены парадигмы глаголов бьъти и бити. В конце трактата продолжается разговор об употреблении диакритических знаков, перечисленных в начале руководства.

Таким образом, для настоящего исследования самыми актуальными стали фрагменты, содержащие конкретные языковые единицы, которые демонстрируют предлагаемые автором орфографические и грамматические правила.

3 Алфавитный принцип организации материала

В словарях разных типов, в том числе и в грамматических словарях, активно применяется алфавитный принцип организации материала, позволяющий пользователям легко ориентироваться в многочисленных словарных статьях и осуществлять поиск нужных языковых единиц, что вполне отвечает их информативной и дидактической функциям (см.: Гак, 1990). В сложившейся лексикографической традиции данный принцип может быть реализован как в обычном порядке, так и в обратном.

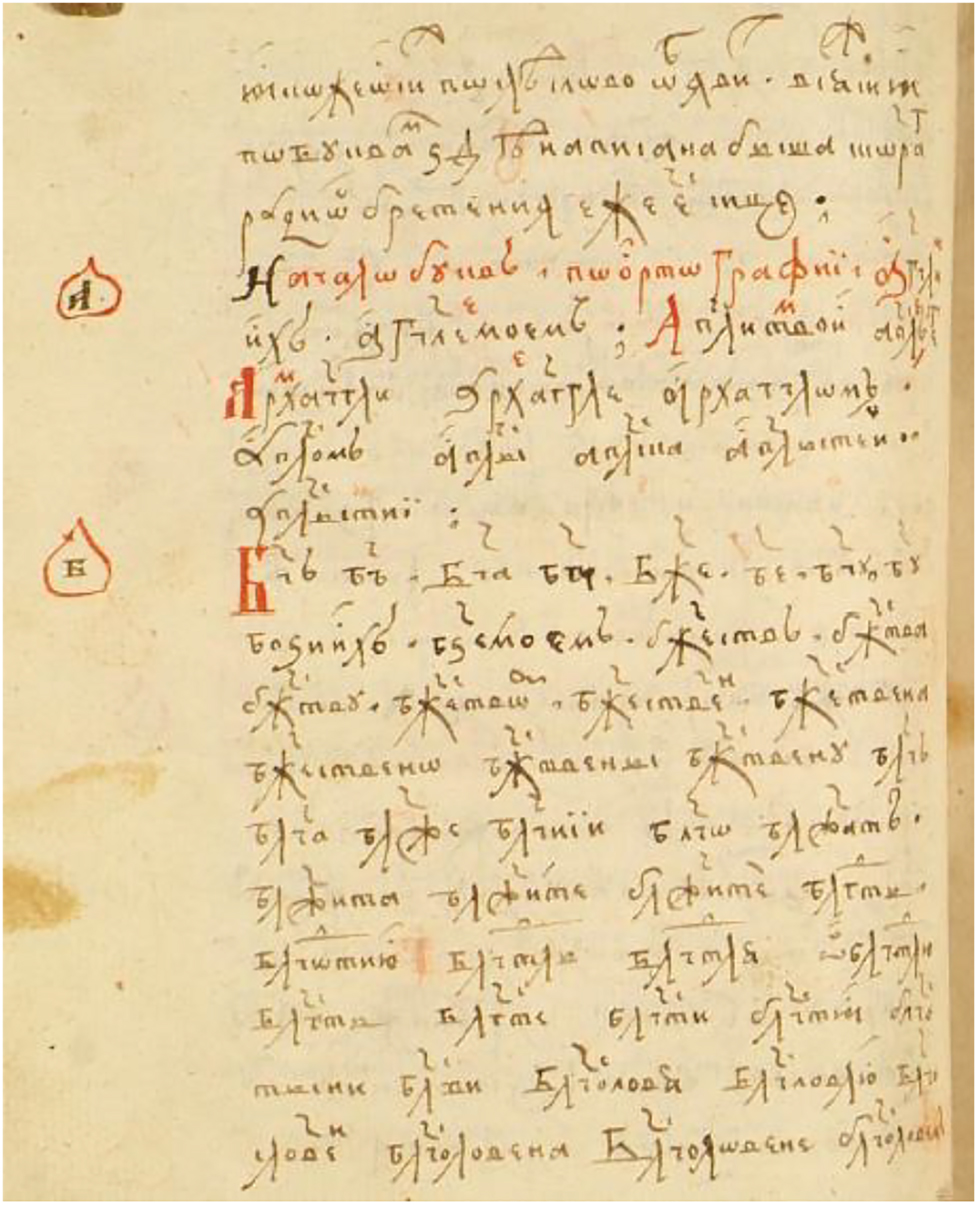

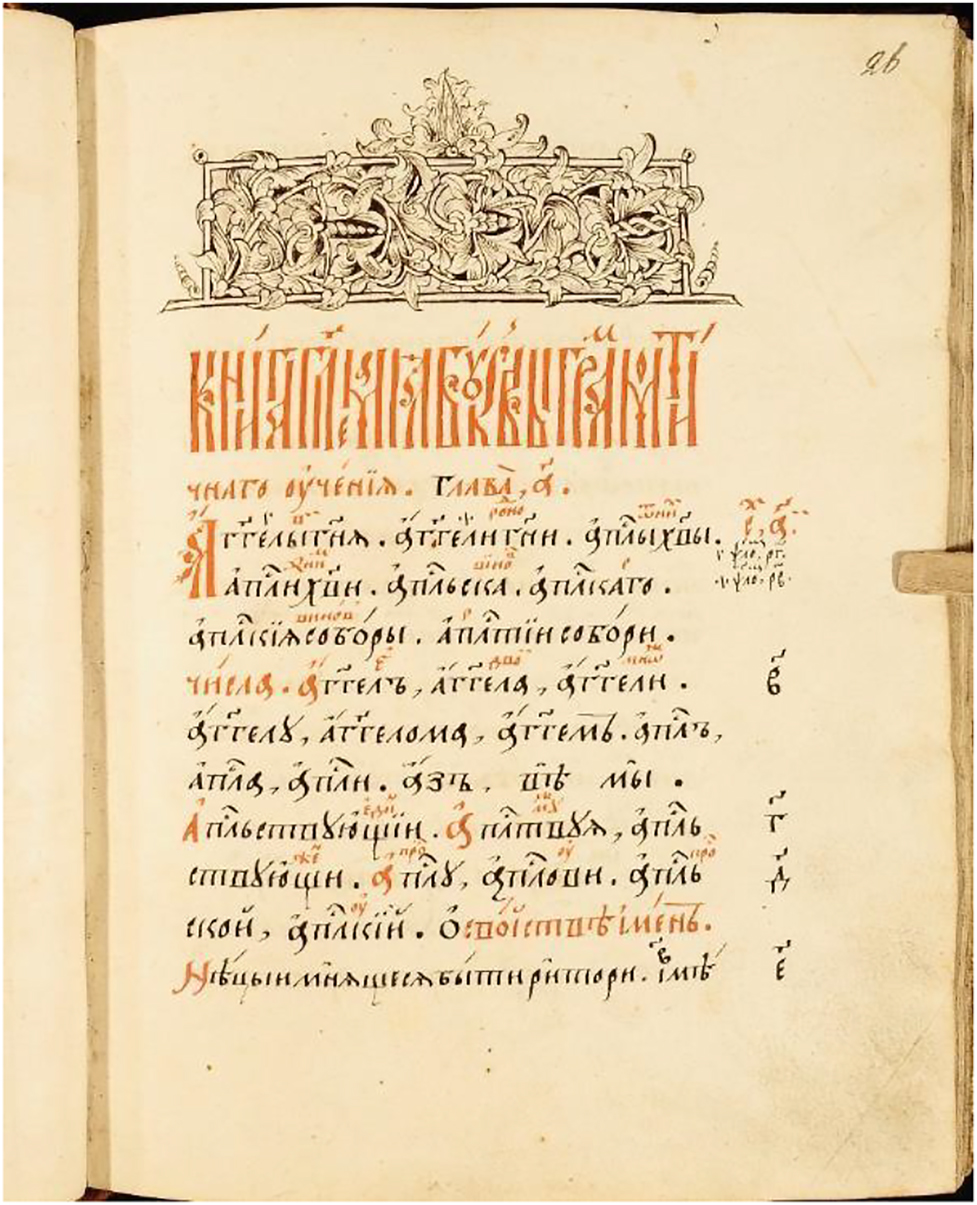

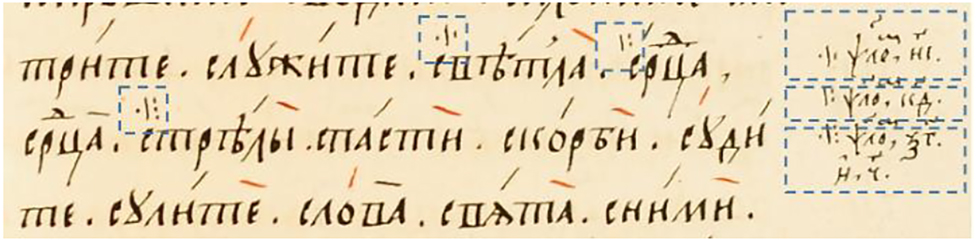

Аналогично другим грамматическим словарям церковнославянского языка систематизированные словоформы в Буквах также приведены в общепринятом в то время алфавитном порядке. Наиболее ярким примером в этом руководстве служит блок «Нача0ло бук/вы по Э5ртограф1и», в котором «по буšквамы» (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 732) располагаются 24 перечня словоформ, начинающихся с букв от а до ч, что во многом напоминает структуру КБ (см. Илл. 1 and 2):

Редакция Букв (РГБ, ф.173.I, № 199, л. 31 об.).

КБ, л. 26.

Превосходство подобного способа подачи материала составитель Букв видит в удобстве «скораго ради Э5брэтен1я» (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 732), что служит непосредственной реализацией указанных выше функций – информативной и дидактической. Алфавитный порядок продолжает господствовать и в последующих фрагментах, посвященных различению омографических оппозиций: в соседних двух частях «Двогла0сное во е5ди0ньъÕ лежа0ще» и «Трое5гла0сное во е5ди0ньъÕ» последовательно приводятся языковые единицы с начальной буквы от м до я; в пассаже «O о5смоча0стника6 иOмиротворнаго круга» (Ягич, 1885–1895, с. 738–739) – формы от в до щ; в «Двогласная» и «ДвЭгласно во е5динньъ[» (Ягич, 1885–1895, с. 739–741) – слова от в до щ.

Анализ разных частей Букв позволил нам восстановить часть той алфавитной последовательности, которой руководствуется автор при составлении данного трактата. Для сопоставления также привлечена соответствующая информация о Буковнице и КБ (см. таблицу[4] ниже) (Таблица 1):

Алфавитная последовательность в трех словарях.

| Буквы | а | б | в | г | д | е | ж | з | 1 | и | к | л | м | н | о/Э | п | |

| Буковница | а | б | в | г | д | е | ж | Й | з | и | 1 | к | л | м | н | о | п |

| КБ | а | б | в | г | д | е | ж | Й | з | и | ъ | к | л | м | н | \ | п |

|

|

|||||||||||||||||

| Буквы | р | с | т | оУ/у | ф | х | Ъ | ц | ч | ш | щ | ю | я | ||||

| Буковница | р | с | т | у | оУ | ф | х | Ъ | Э | ц | ч | ш | щ | … | ю | я | … |

| КБ | р | с | т | оУ | ф | х | Ъ | ц | ч | ш | щ | … | ю | … | |||

Из таблицы видно, что основные отличия Букв от двух грамматических словарей связаны с тем, что в Буквах, во-первых, отсутствует фрагмент со словоформами на Й, что обусловлено принципом отбора объекта систематизации – слов с сакральным значением, во-вторых, в перевернутом виде приводятся буквы 1 и и (подобный формат встречается среди ранних орфографических и грамматических руководств только в грамматике Лаврентия Зизания,[5] в-третьих, параллельно задаются о/Э и оУ/у, обладающие одинаковым фонетическим значением, что объясняется неупорядоченностью употребления соответствующих букв в позиции абсолютного начала слова. При этом стоит отметить, что вставка Э после Ъ в Буковнице также является уникальной в средневековой практике, так как в большинстве пособий того времени буква Э обычно следует за я или Я.[6]

4 Критерий отбора языковых единиц

Значительное сходство Букв с Буковницей и КБ определяется общим характером отбора объекта в процессе орфографической и грамматической нормализации: анализируемый трактат также был предназначен для предотвращения искажений канонического текста, демонстрации правильного написания книжных форм и адекватного применения диакритических знаков.

Призывая соблюдать изложенные правила, автор обращается к писцам: «… аЁще хо0щеши писа0ти6 добру2 дэ0лу жела0еши6 но4 досто0иÒ ти сему2 Ъ до0брэ вэдущиÕ навьъ0кнути ъ5 Ъ прево0довы до0брьъÕ болэ0знено и5ска0ти» (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 743). К тому же составитель Букв прибегает к стандартной тактике, которую традиционно используют славянские книжники: он поощряет читателей следующей фразой: «и5щаи2 бо Э5бря0щеÒ6 реx гcдь» (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 743), – ссылаясь тем самым на Священное Писание.[7]

Проведенная в Буквах селекция языкового материала дает возможность увидеть ключевые проблемы славянской лингвистической рефлексии того времени. В отличие от Буковницы и КБ, которые посвящены прежде всего дифференциации омонимичных пар и реализации нормализаторской концепции предшествующих грамматик, в Буквах основное внимание автора уделяется употреблению небуквенных орфографических знаков и связанной с ним кодификации правильного написания слов под титлом и слов с двумя возможными акцентными знаками.

Можно предположить, что во всех частях с практическим материалом автор руководствуется именно принципом дифференциации, под которым он понимает следующие два момента.

С одной стороны, как и в других грамматических словарях церковнославянского языка, создатель Букв противопоставляет члены омографической пары «просо0дъями» (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 737), т.е. знаками оксией и варией, например: И=В мн.ч. // Р ед.ч. сущ. с.р. ре0бра иЁхы – ребра2 мое5го2; И=В дв.ч. // Д=М ед.ч. сущ. ж.р. руšцэ ихы – руцэ› моеЁи (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 737), аналогичные пары зафиксированы и в Буковнице, ср.: Р ед.ч. // И=В мн.ч. сущ. с.р. ребра2 t5дъ0наго – ре0бра на0шьъ (л. 139), Д=М ед.ч. // И=В дв.ч. сущ. ж.р. руцэ› е5дъ0нои – роУ0цэ на0шьъ (л. 139 об., дифференциация осуществлена с участием оппозиционных графем у – оУ), а в КБ такие же формы задаются в виде одного слова, над которым ставятся два акцентных знака: ре0бра26 руšцэ› (л. 48).

С другой стороны, в отличие от Буковницы и КБ, в части «Нача0ло бук/вы по Э5ртограф1и» автор Букв подчеркивает разграничение нетождественных форм одного слова с сакральным значением, приводя своеобразные словоизменительные гнезда с формами, различающимися между собой «буšквою точ1ю е5ди0ною» или «буšквами е5диньъми» (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 732, 737), т.е. окончаниями в современной терминосистеме. Таким образом, становится вполне ясным появление в Буквах таких именных и глагольных парадигм, как, например, бжcтвы6 бжcтва6 бжcтву6 бжcтвоÌ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 732), воскр8сы6 выскр8се6 выскр8си2 (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733), а также парадигм смешанного типа, например, выскрcни6 воскрcноУ6 воскрcн1е (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733). Подобная концепция подачи языкового материала получила свое воплощение в одноименной части «По \5ртогра0ф1и» (л. 12–22 об.) Букваря Ивана Федорова (Львов, 1574).[8] По нашей статистике, из 151 парадигмы/слова[9] Букв была подобрана первопечатником в свой учебник 121 (80,1%) с незначительным дополнением на шесть парадигм/слов, например, аЁгг8льска6 аЁгг8льско6 аЁгг8льски6 аЁгг8льску6 аЁгг8льсте6 аЁгг8льсти (л. 12)6 Йла26 Йле26 Йло26 Йли26 Йлу26 Йлэ›6 Йльъ2 (л. 16 об.)6 фарисе0и (л. 21) и др.

5 Структура парадигм

Большой интерес для изучения стратегии организации парадигм представляет часть «Нача0ло бук/вы по Э5ртограф1и», кодифицирующая всего 635 словоформ. Основной принцип, которым руководствуется автор в составлении материала, можно определить как принцип максимальной подачи всех возможных форм одного слова без учета омонимичных явлений, т.е. требуется приводить внутри парадигмы в современном смысле этого слова только те единицы, которые не схожи между собой по внешнему облику, причем такое различие в большинстве случаев заключается именно в последней букве (ср. цитату выше: «буšквою точ1ю е5ди0ною»). Подобное представление полностью соответствует традиционной интерпретации окончания как конечной буквы в «осмочастии»: «Ðà0ç¸íüñòâóþÒ æå ïàäå0í1ÿ è5ìå0í/íà êît0æäî äðó0ãû ê/ äðó0ãó è5 ê/ ïðà0âó è½õы6 ïî êîíå0÷íåÌ ïè0ñìåíå» (л. 70), ср. соответствующее определение падежа в вопросно-ответной редакции трактата: «â ×òî2 tº ïàäå0æè Ý Ïàäå0æè íàðè0÷þòñÿ ïîñëýäíåÿ ïèñìα2 âñÿêàãÝ ?ìåíå27» (л. 79)[10] (см.: Кузьминова, 2012, с. 58).

В отличие от Буковницы (особенно ее первой части) и КБ, в которых структура парадигм определяется их целью (внедрение в практику графико-орфографических оппозиций для дифференциации омонимичных форм) и обычно демонстрируется парами противопоставленных форм в определенной последовательности (ср.: Буковница: [1] Т ед.ч. сущ. м.р. // [2] Д мн.ч. сущ. м.р., [3] И ед.ч. притяж. прил. м.р. // [4] Р мн.ч. сущ. м.р.: [1] аЁгг8еломь t5дъ0немь6 [2] аЁгг8елЭмы мнЭ0гьъмы6 [3] аЁгг8еловь гла0с/6 [4] аЁгг8елЭвы всэ0хы – л. 130; КБ: [1] В мн.ч. сущ. м.р. // [2] И мн.ч. сущ. м.р. [1] аЁгг8льъ гн8я6 [2] аЁгг8ели гн8и – л. 26), в Буквах при изложении языковых единиц автор прибегает к совсем иному принципу: каждую форму одного слова располагает таким образом, чтобы их последние буквы могли бы составить следующее распределение: ы/ь6 а6 е6 и6 о6 у6 ьъ6 э (см.: Worth, 1983, с. 58). Помимо первого члена, все остальные четко следуют тому алфавитному порядку, который широко используется средневековыми книжниками. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что такой порядок присвоен и большинству существительных немужского рода вне зависимости от грамматического статуса начальной формы с современной точки зрения, ср. парадигму сущ. ж.р. «дв8а» – дв8ы6 дв8а 6 дв8о6 дв8у6 дв8ьъ6 дв8э (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733); парадигму сущ. с.р. «срÄце» – срÄцы6 срÄца6 срÄце 6 срÄцу6 срÄцьъ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 735). Подобная тенденция трактовки формы на ы/ь как начальной в парадигме селективного характера засвидетельствована и в Буковнице при комбинировании сложных словарных гнезд (Кузьминова & Инь, 2022).

Так, из 635 словоформ в части «Нача0ло бук/вы по Э5ртограф1и» образована всего 131 парадигма, количество членов каждой парадигмы варьируется от 2 до 8. Ниже для каждого типа мы приводим конкретную статистику и типичные конструкции, соответствующие авторской логике (по порядку и составу: формы на ы/ь6 а6 е6 и6 о6 у6 ьъ6 э):

8-членная парадигма (всего 5): млcрды6 млcрда6 млcрде6 млcрди6 млcрдо6 млcрду6 млcрдьъ6 млcрдэ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 734)6 хcвы6 хcва6 хcве6 хcви6 хcво6 хcву6 хcвьъ6 хcвэ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 736);

7-членная парадигма (всего 14): дх8вны6 дх8вна6 дх8вне6 дх8вни6 дх8вно6 дх8вну6 дх8вньъ (отсутствует форма на э) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733), любомÄрыствеb6 любомÄрыствена6 любомÄрствене6 любомÄрыствени6 любомÄрыствено6 любомÄрыствену6 любомÄрыственэ (отсутствует форма на ьъ) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 734);

6-членная парадигма (всего 23): дв8ды6 дв8да6 дв8де6 дв8до6 дв8ду6 дв8дьъ (отсутствуют формы на и и э) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733), чcте6 чcти6 чcто6 чcту6 чcтьъ6 чcтэ (отсутствуют формы на ы и а) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733);

5-членная парадигма (всего 27): мч8нкы6 мч8нка6 мч8нки6 мч8нко6 мч8нку (отсутствуют формы на е6 ьъ и э) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 735), срÄчны6 срÄчна6 срÄчне6 срÄчни6 срÄчньъ (отсутствуют формы на о6 у и э) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 735);

4-членная парадигма (всего 21): хcсы6 хcса6 хcсе6 хcсу (отсутствуют формы на и6 о6 ьъ и э) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 736), чл8кы6 чл8ка6 чл8ко6 чл8ку (отсутствуют формы на е6 и6 у и ьъ) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 736);

3-членная парадигма (всего 17): бл8жны6 бл8жна6 бл8женьъ (отсутствуют формы на е6 и6 о6 у и э) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733), у5чн8ка6 оУ5чн8ки6 оУ5чн8ку (отсутствуют формы на ы6 е6 о6 ьъ и э) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 736);

2-членная парадигма (всего 24): аЁг/гли иЁхы6 аЁгг/лэ моемы (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 732), гра0ди ваши6 градэ моеÌ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733).

Результаты анализа показали, что у автора далеко не всегда получает полную реализацию реконструированная схема, состоящая из 8 членов с разными окончаниями, причем в 28 из 131 парадигмы (21,4%) установленная последовательность подачи языкового материала была значительно нарушена. По нашим наблюдениям, нестабильность в составе членов и порядке их изложения обусловлена следующими причинами:

Разнообразие словоизменительного потенциала: Выделенные в перечне восемь конечных букв не всегда встречаются при словоизменении каждого объекта систематизации, причем в целях согласования с установленной схемой во всех структурах автор может допускать искусственные формы, которые не употребляются в языковой практике. Рассмотрим несколько репрезентативных случаев: конструкция с полной реализацией схемы характерна исключительно для прилагательных с исходом основы на твердый согласный, ср. парадигму в Буквах и фрагмент парадигмы в грамматике Смотрицкого (соответствие указывается цифрами) (Таблица 2–5):

Прилагательные с исходом основы на твердый согласный.

| ГС (л. 74 об.–76) | Буквы (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 736) | |||

|---|---|---|---|---|

| ñò8ы | хcвы | |||

| м.р. | ж.р. | с.р. | ||

| ед.ч. | ||||

| И | ñò8ы[1] | ñò8а[2] | ñò8о[5] | хcвы – [1] |

| Р | ñò8а[2] | ñò8ьъ[7] | ñò8а[2] | хcва – [2] |

| Д | ñò8у[6] | ñò8э[8] | ñò8у[6] | хcве – [3] |

| В | ñò8а[2] | ñò8у[6] | ñò8о[5] | хcви – [4] |

| З | ñò8е[3] | ñò8а[2] | ñò8о[5] | хcво – [5] |

| М | ñò8э[8] | ñò8э[8] | ñò8э[8] | хcву – [6] |

| мн.ч. | ||||

| И | ñò8и[4] | ñò8ьъ[7] | ñò8а[2] | хcвьъ – [7] |

| В | ñò8ьъ[7] | ñò8ьъ[7] | ñò8а[2] | хcвэ – [8] |

Существительные мужского рода с исходом основы на твердый согласный.

| ГС (л. 55–55 об.) | Буквы (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 734) | |

|---|---|---|

| о5ре0сты | крcты | |

| ед.ч. | ||

| И | о5ре0сты[1] | крcты – [1] |

| Р | о5ре0ста[2] | крcта2 – [2] |

| Д | о5ре0сту[6] | крcте2 – [3] |

| В | о5ре0ста[2] | крcти – [4] |

| З | о5ре0сте[3] | крcто – несуществующая форма |

| М | о5ре0стэ[7] | крcту – [5] |

| мн.ч. | крcтьъ – [6] | |

| И | о5ре0сти[4] | крcтэ – [7] |

| Р | о5р90сты[1] | |

| В | о5ре0стьъ[6] | |

| З | о5ре0сти[4] | |

| Т | о5ре0стьъ[6] |

Существительные женского рода с исходом основы на твердый согласный.

| ГС (л. 32 об.–33) | Буквы (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733) | |

|---|---|---|

| дэšва | дв8а | |

| ед.ч. | ||

| И | дэšва[2] | дв8ы – [1] |

| Р | дэšвьъ[5] | дв8а – [2] |

| Д | дэšвэ[6] | дв8о – [3] |

| В | дэšву[4] | дв8у – [4] |

| З | дэšво[3] | дв8ьъ – [5] |

| М | дэšвэ[6] | дв8э – [6] |

| мн.ч. | ||

| И | дэšвьъ[5] | |

| Р | дэšвы[1] | |

| В | дэšвьъ[5] | |

| З | дэšвьъ[5] |

Существительные среднего рода с исходом основы на твердый согласный.

| ГС (л. 45–45 об.) | Буквы (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733) | |

|---|---|---|

| дре0во | еcство | |

| ед.ч. | ||

| И | дре0во[3] | еcствы – [1] |

| Р | дре0ва[2] | еcства – [2] |

| Д | дре0ву | еcство – [3] |

| В | дре0во[3] | (еcству – в парадигму не включена) |

| З | дре0во[3] | еcствьъ – [4] |

| М | дре0вэ[5] | еcствэ – [5] |

| мн.ч. | ||

| И | дре0ва[2] | |

| Р | дре0вы[1] | |

| В | дре0ва[2] | |

| З | дре0ва[2] | |

| Т | дре0вьъ[4] |

В парадигму существительных мужского рода с исходом основы на твердый согласный из схемы можно включить максимально 7 членов, ср.:

Конструкция существительных женского рода с исходом основы на твердый согласный должна состоять максимум из 6 единиц, ср.:

Такой же состав актуален для существительных среднего рода с исходом основы на твердый согласный, ср.:

Комбинация двух принципов дифференциации: Как показано выше (см. параграфы 2, 4), другой важной задачей составителя Букв является расподобление пар омографов, а также специальных книжных форм, подвергающихся смешиванию под влиянием живого субстрата, таким образом, в двухчленную конструкцию в части «Нача0ло бук/вы по Э5ртограф1и» могут попасть такие пары,[11] как И мн.ч. // М ед.ч. сущ. м.р. аЁг/гл и иЁхы – аЁгг/лэ моемы (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 732); властителе иЁхы – властители моемы (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733), И=В мн.ч. // Д=М ед.ч. сущ. ж.р. во0дьъ ваши – водэ› моеЁи, (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733); И=В мн.ч. // Р ед.ч. сущ. ж.р. го0рьъ ихы – горьъ2 моея¿ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733); Д=М ед.ч. ж.р. // И мн.ч. м.р. местоимен. прил. с суф. -ск мч8нчьстеи – мчнcчст1и (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 735). Иногда подобные пары могут участвовать в построении более сложных структур, будучи расположенными в парадигме вне зависимости от господствующего алфавитного порядка, например, влÄки мнози6 влÄка6 влÄку6 влÄцэ е5ди0ному6 Эѕ влÄко (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733); двч8скы6 двч8ска6 двч8ски6 двч8ску6 двчcтеи6 двчcт1и (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733).

Вставка отдельных флексий: В 8 парадигмах существительных появляются формы дательного-творительного падежей на омы/емы (6 случаев), амы/ямы (2 случая), занимающие либо конечную позицию в конструкции, например, бжcтвы6 бжcтва6 бжcтву6 бжcтвоÌ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 732), премÄрсть6 премÄрсте6 премÄрсти6 премÄрстямы (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 735), либо соответствующее место для формы на ожидаемую в перечне букву, не допускаемую, однако, в языковой практике, например, цр8ь6 цр8емы (е → емы)6 цр8и6 цр8ю6 цр8я (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 736), цр8квь6 цр8кваÌ (а → аÌ)6 цр8кве6 цр8кви6 цр8квэ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 736). Кроме выделенных в предыдущем блоке форм на еи и 1и, в этой же части Букв можно встретить и прилагательные с другими адъективными флексиями (всего 6 примеров): кр8щен ои 6 млcтвьъ22 6 прcтая 6 прчcтьъя 6 прчcтнаго 6 ст8ьъи (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 734–735).

«Затягивание» начальной формы: Отмеченное нами в начале данного параграфа противоречие в трактовке начальной формы для существительных немужского рода иногда приводит к нарушению предписанного порядка. Так, подобная ситуация наблюдается в двух парадигмах существительного среднего рода, где на первом месте размещены формы именительного падежа единственного числа, например, нб8о 6 нб8а6 нб8у … (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 735), ржcтво 6 ржcтвы6 ржcтва6 ржcтве6 ржcтву6 ржcтвэ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 735), – такое решение также повлияло на соседние формы прилагательного, вследствие чего в двух случаях зафиксировано перенесение на начало формы на а или е: наша 6 нш8ы6 нш8е6 нш8и6 нн8э[12] (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 735), прÄпбне 6 прÄпбны6 прÄпбна6 прÄпбни6 прÄпбно6 прÄпбну6 прÄпбньъи (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 735).

Положение звательного падежа: В Буквах отмечается тенденция к размещению формы звательного падежа с маркирующим элементом «Эѕ звателное» при нарушении общей последовательности (всего 5 примеров): бц8а6 бÄца6 бц8у6 бц8ьъ6 ЭЁ бц8е (форма на е должна появиться после второго члена на а) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733)6 влÄки мнози6 влÄка6 влÄку6 влÄцэ е5ди0ному6 Эѕ влÄко (форма на о должна занять место перед членом на у) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733), ср. немаркированный вокатив бл8же в парадигме бл8гы6 бл8га6 бл8же6 бл8г1и6 бл8го (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 732).

Окончания мягкой разновидности ю и я: В группу объектов нормализации автор Букв редко включает существительные и прилагательные с исходом основы на мягкий согласный, требующие написания собственных окончаний мягкой разновидности буквами ю и я, в необходимых случаях формы на ю и я могут быть представлены в парадигме: а) вместо соответствующих единиц с окончанием у и а, например, ъ5и5л8ь6 ъ5и5л8я (а → я)6 ъ5и5л8е6 ъ5и5л8и6 ъ5и5л8ю (у → ю)6 ъ5и5л8э (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 734), крcтль6 крcтля (а → я)6 крcтли6 крcтлю (у → ю) (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 734); б) в абсолютном конце в общепринятом алфавитном порядке ю, я или в обратном виде я, ю, например, у5ч8тль6 оУ5чт8ле6 оУ5чт8ли6 оУ5чт8лю6 оУ5чт8ля (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 736), гcнь6 гcне6 гcня6 гcню (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733).

Представление формы в двух написаниях: Иногда парадигма может расширяться за счет разных стратегий сокращения одного слова сакральной семантики в канонических текстах, например, бг8ы6 бы86 бг8а6 ба86 бж8е6 бе86 бг8у6 бо8У777 (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 732), прcты6 прес8ты6 прcта6 прес8та777 (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 735).

Окказиональная перестановка: В крайне редких случаях автор может путать места соседних форм, например, бжcтвеb6 бжcтвена6 бжcтвено6 бжcтвен ьъ 6 бжcтвен у (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 732), нбcны6 нбcна6 нбcне6 нбcн о 6 нбcн и 6 нбcну6 нбcньъ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 735).

6 Реализация принципа антистиха

Вместе с заданной системой описания отдельное внимание автора Букв также уделяется реализации принципа антистиха, под которым понимается принцип графико-орфографической дифференциации омонимичных форм в церковнославянском языке (Кузьминова, 2001, 2011) Получивший впервые на славянской почве обоснование в трактате Константина Костенечского «Сказа0нъе и5зьЯ5вл~0нию Э5 пи0сменеÕ …» (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 383–487), принцип антистиха получил дальнейшее развитие в ряде авторитетных орфографических руководств у восточных славян и был положен в основу орфографической и грамматической кодификации двух грамматических словарей церковнославянского языка.

Так, в первой части Буковницы, предназначенной для различения на практике оппозиционных графем а – я 6 и – е/ьъ6 о – Э6 у – оУ6 ь – ы из трактата «О мнЭ0жествэ ъ5 о5 е5дъ0нствэ» (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 719–724), традиционный подход к реализации принципа антистиха подвергся существенному переосмыслению и трансформации. Руководствуясь принципом максимального орфографического расподобления омонимичных форм, автор словаря вводит в практику ряд новых пар числовых показателей, в том числе скорописные начертания, надстрочные знаки, выносные буквы: з – z / z – з / Й – з6 о – ы6 t – ь6 э – е / е – э6 ь – 16 ф – = / = – ф6 и – 1 / 1 – и6 ъ0 – 1 / 1 – ъ0; α – а6 е – t / t – е; строчная – выносная буквы; оксия – вария, наличие/отсутствие паерка. Кроме того, он в значительной мере расширяет диапазон употребления оппозиционных графем, в результате чего грамматические омонимы могут быть противопоставлены посредством нескольких пар контрастирующих единиц, занимающих разные позиции в слове (см.: Инь, 2018b). Для иллюстрации приведем случаи с максимальным расподоблением омонимов в семи позициях: И ед.ч. притяж. прил. м.р. // Р мн.ч. сущ. м.р. Ъве р/ за0тtл/ н1ков/ – Ъвер zа0тел никЭвы всэÕ (л. 144 об.), Т ед.ч. // Д мн.ч. сущ. м.р. чинонача0л/ н1комь – чьънЭначя0л никЭмы (л. 146 об.).

В КБ воплощается иная идея реализации принципа антистиха, предложенная в трактате «Кнъ0га гл8маЯ грÌма/тъ0ка по Я5зьъ0ку слове0нёску».[13] Составитель словаря рекомендует по модели греческого языка преобразовать орфографическую систему литературного языка при помощи введения «двообразного» начертания всех гласных букв: а – α, е – 9, и – И, ? – j5, о – \ – Э, у – оУ, ы – s, ыъ – s!, ь – M, я – f. Первый компонент оппозиции используется в абсолютном конце слова в формах единственного числа, второй – в формах двойственного и множественного (см.: Кузьминова, 2016): Р ед.ч. // И=В мн.ч. сущ. ж.р. бра0ни – бра0нИ (л. 30), И ед.ч. // Р мн.ч. сущ. м.р. лови0тель нш8s – лови0телM нш8иÕ (л. 39 об.).

В отличие от Буковницы и КБ, в которых принцип антистиха мог бы служить основой всех инновационных кодификаторских решений, в Буквах автор лишь продолжает традицию и реализует данный принцип двумя способами. Во-первых, буква Э маркирует значение множественного числа в парах контрастирующих форм, заданных главным образом в частях после пассажа «Нача0ло бук/вы по Э5ртограф1и». По нашим наблюдениям, употребление числового показателя отмечается исключительно в формах существительного и словах с корнем мнЭг- (всего 11 примеров): И=В мн.ч. // Д=М ед.ч. сущ. ж.р. рЭ0сьъ ихы – росэ› мое0и, Д мн.ч. // Т ед.ч. сущ. м.р. сьънЭ0мы ихы – сьъ0ноÌ моиÌ, В мн.ч. // М ед.ч. сущ. м.р. филосЭ0фьъ иЁхы – филосо0фэ моемы (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 737), в глагольной парадигме: буšдимо со мно0ю мнЭ0Йи6 буšдуÒ без/ мене мнЭ0Йи (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 739); исключение зафиксировано лишь в двух случаях, ср.: И=В мн.ч. сущ. ж.р. // инфинитив мощи ст8ьъÕ – мощи2 взяти, И=В мн.ч. // Р ед.ч. сущ. с.р. слова2 ихы – сло0ва моеu (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 737). Во-вторых, составитель Букв обращает внимание и на семантическую оппозицию «священное – профанное», имеющую чрезвычайное значение для средневековых книжников, предписывая: «вся0ко ст8ое и5менован:е писа0ти поÄ покрьъ0т1е7 та0ко всяко иЁмя ЪпаÄшее писа0ти скла0домы6 а5 не поÄ покрьъ0т1емы» (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 742). Самым ярким примером в приведенном автором практическом материале служит оппозиция И мн.ч. // М ед.ч. сущ. м.р. бЭзи иЁхы – бз8э моеÌ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 732), в которой не только противопоставляются значения «профанное» и «священное» написанием титла в последнем, но и маркируется грамматическая семантика множественного числа показателем Э.

7 Способы семантизации и соответствующие технические приемы

Стратегия дифференциации и предупреждения ошибок требует точного определения грамматического значения отобранных единиц. Аналогично Буковнице и КБ, в Буквах также активно применяются дефинитивный и контекстуальный (иллюстративный) способы семантизации[14].

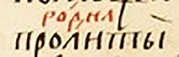

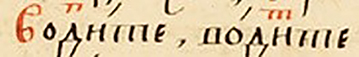

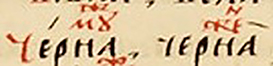

Грамматические дефиниции приписываются киноварью над членами почти всех без исключения пар контрастирующих форм: м – множественное число, е – единственное число, дател – дательный/творительный падеж, родит – родительный падеж, повелителное/п – императив, творимое/т – индикатив, муж – мужской род, жен – женский род, ср. соответствующие примеры в Таблице 6.

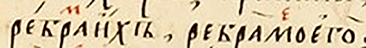

Единицы с грамматическими дефинициями в Буквах.14

| морфологическая характеристика | оппозиционные формы | фрагмент в оригинале |

|---|---|---|

| Р ед.ч. // И=В мн.ч. сущ. с.р. | ре0бра иЁхы – ребра2 моего2 |

л. 102 л. 102 |

| Т мн.ч. м., с.р. // Р ед.ч. ж.р. прич. | про0литьъ – пролитьъ2 |

л. 102 л. 102 |

| императив // индикатив 2 л. мн.ч. гл. | води0те – во0дите |

л. 103 л. 103 |

| Р ед.ч. м.р. // И ед.ч. ж.р. прил. | че0рна – черна2 |

л. 104 об. л. 104 об. |

Кроме того, в целях семантической конкретизации 86 словоформ в КБ приводятся в расширенном контексте, позволяющем установить грамматическое или лексическое значение той или иной словоформы. При использовании контекстуального способа семантизации безусловно доминируют (73 из 86 – 84,9%) местоимения (иЁхы – всего 276 моеЁмы – 176 моеЁи – 96 моего – 66 моиÌ – 16 мои – 16 моея¿ – 16 твои2 – 16 ваши – 76 вашиÕ – 16 его2 – 16 Э5ни2 – 3) и слова с количественным значением (мнози – 26 е5ди0ному – 1), например, В мн.ч. // М ед.ч. сущ. м.р. домьъ иÕ – домэ мое5мы (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733), И мн.ч. // М ед.ч. сущ. м.р. друзи ваши – друзэ моеÌ (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 733); в остальных 13 случаях контекст образуют слова других частей речи, например, в словосочетании оУ5мьъ2 руки водо0ю (цит. по Ягич, 1885–1895, с. 737) подчеркнутые слова указывают именно на принадлежность кодифицированной формы к глаголу.

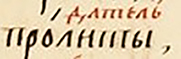

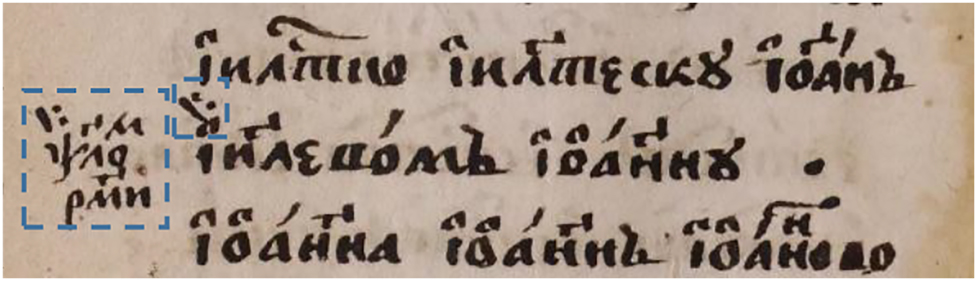

Вместе с тем в одной из редакций Букв [15] зафиксировано представление подобного контекста в виде отсылки к Псалтыри, которую хорошо знал любой грамотный человек Средневековья. Таким образом читатель может легко ориентироваться в знакомых канонических текстах и найти нужные фрагменты для определения грамматической характеристики: Д мн.ч. притяж. прил. ъ5ил8ево0мы (Ыл8оÌ6 рм8и [Псалом, 148] → пэснь всэмь прÄпбньъмы 9го7 сн8овЭÌ ъ5ил8евЭÌ [Пс. 148 – цит. по Геннадьевской Библии, изд. Архимандрит Иннокентий, 1997, с. 339]). Аналогичный подход осуществляется посредством знака сноски в виде \ с точками и широко используется в КБ: так, фиксируются 153 такие словоформы, ср. фрагменты в обоих рукописях (Илл. 3 и 4):

Редакция Букв (РГБ, ф.247, № 22, л. 6 об.).

КБ, л. 26.

8 Заключение

Установлено значительное сходство анализируемого трактата с Буковницей и КБ по всем перечисленным признакам, что позволит нам, по всей вероятности, определить Буквы как упрощенный вид грамматического словаря, в котором, несмотря на ограниченный объем в связи с принципом отбора материала, почти полностью воплощается идея подобного типа описания церковнославянского языка. Исходная целеустановка Букв – предотвращение искажений канонического текста и стабилизация книжной традиции, применение иллюстративного (контекстуального) способа семантизации свидетельствуют о том, что представленная систематизация форм еще не отрывается от текстов полностью. Вместе с тем, зафиксированный в Буквах нестабильно реализованный парадигматический принцип организации языковых единиц, дефинитивный способ определения грамматической семантики, применение справочно-ссылочного аппарата для подачи материала явно свидетельствуют о важном значении этого трактата для изучения славянской грамматической традиции и отражают тенденцию развития грамматического подхода к книжному языку.

Funding source: National Philosophy and Social Science Foundation of China

Award Identifier / Grant number: 21CYY048

-

Research funding: This research was funded by the National Philosophy and Social Science Foundation of China (project number: 21CYY048).

Список литературы и источников

Worth, D. S. (1983). The origins of Russian grammar: Notes on the state of Russian philology before the advent of printed grammars. Columbus, Ohio: Slavica.Suche in Google Scholar

Аксенова, Е.А. (1981). Важный памятник средневековой грамматико-лексикографической традиции (текстологический и акцентологический анализ). Советское славяноведение, (1), 66–77.Suche in Google Scholar

Архимандрит Иннокентий (Просвирнин). (1997). Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе. Т. 4: Псалтырь. М.: Новоспасский монастырь.Suche in Google Scholar

Быкова, Т.А. (1955). Место “букваря” Ивана Федорова среди других начальных учебников. Известия Акад. наук СССР. Отделение литературы и языка, 14(5), 469–473.Suche in Google Scholar

Гак, В.Г. (1990). Словарь. In В. Н. Ярцева (гл. ред.), Лингвистический энциклопедический словарь (c. 462–464). М.: Советская энциклопедия.Suche in Google Scholar

Гальченко, М.Г. (2001). Второе южнославянское влияние в древнерусской книжности (Графико-орфографические признаки второго южнославянского влияния и хронология их появления в древнерусских рукописях конца XIV – первой половины XV в.). In Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси (Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Т. I) (c. 325–382). М.: УНИК, АЛЕТЕЙЯ.Suche in Google Scholar

Инь, С. (2018а). Грамматические словари церковнославянского языка конца XVI – начала XVII в. Казанская наука, (11), 116–122.Suche in Google Scholar

Инь, С. (2018б). Стратегия реализации принципа антистиха в книжной практике Буковницы 1592 г.: традиции и инновации. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика, (4), 42–46.Suche in Google Scholar

Кузьминова, Е.А. (2001). Антистих. In Православная энциклопедия. Т. II (c. 549–553). М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия».Suche in Google Scholar

Кузьминова, Е.А. (2002). Грамматический сборник 1620-х гг. Annali dell'Instituto Universitario Orientale di Napoli. Dipartimento di studi dell'Europa orientale.Suche in Google Scholar

Кузьминова, Е.А. (2011). Принцип антистиха в славянской грамматической традиции. Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология, (5), 36–55.Suche in Google Scholar

Кузьминова, Е.А. (2012). Развитие грамматической мысли России XVI–XVIII вв. М.: МАКС Пресс.Suche in Google Scholar

Кузьминова, Е.А. (2016). «Словарь трудностей» церковнославянского языка XVII в. Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология, (2), 40–50.Suche in Google Scholar

Кузьминова, Е.А., & Инь, С. (2022). Грамматический словарь Буковница 1592 г.: издание и исследование. М.: Издательство Московского университета.Suche in Google Scholar

Лаврентий Зизаний. (1596). Грамматика словенская. Вильно.Suche in Google Scholar

Лукьяненко, В.И. (1960). Азбука Ивана Федорова, ее источники и видовые особенности. In Труды Отдела древнерусской литературы XVI (c. 208–229). М., Л.: Издательство АН СССР.Suche in Google Scholar

Мелетий Смотрицкий. (1619). Грамматики Славенския правилное синтагма. Евье.Suche in Google Scholar

Иван Федоров. (1974). Азбука. 1574, 1974. М.: Просвещение.Suche in Google Scholar

Ягич, И.В. (1885–1895). Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. In Исследования по русскому языку. Т. I (c. 289–1023). СПб.: Отд. рус. яз. и словесности Имп. акад. наук.Suche in Google Scholar

© 2022 the author(s), published by De Gruyter, Berlin/Boston

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Research Articles

- A Study of the Soviet Union’s Historic Issues Since China’s Reform and Opening-Up

- The System Reconstruction and Value Reorientation of Russian Historiography in the Contemporary Era

- От христианской антропологии восточнославянских православных культур XV – XVI вв. к «провалу» социальной дисциплинаризации?

- Forest Eco-Governance in Russia in the 18th Century and Its Practical Significance

- Yi Lijun, Renowned Polish Language Educator and Literary Translator in China

- Субстантивированное местоимение «это» в русском языке и его китайский аналог

- Какое время суток бывает добрым, хорошим или спокойным: русские конструкции приветствия и прощания в синхронии и диахронии

- «Книга гл8емаЯ буšквьъ» в славянской грамматической традиции

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Research Articles

- A Study of the Soviet Union’s Historic Issues Since China’s Reform and Opening-Up

- The System Reconstruction and Value Reorientation of Russian Historiography in the Contemporary Era

- От христианской антропологии восточнославянских православных культур XV – XVI вв. к «провалу» социальной дисциплинаризации?

- Forest Eco-Governance in Russia in the 18th Century and Its Practical Significance

- Yi Lijun, Renowned Polish Language Educator and Literary Translator in China

- Субстантивированное местоимение «это» в русском языке и его китайский аналог

- Какое время суток бывает добрым, хорошим или спокойным: русские конструкции приветствия и прощания в синхронии и диахронии

- «Книга гл8емаЯ буšквьъ» в славянской грамматической традиции