Zusammenfassung:

Angesichts der Tatsache, dass die Sacherschließung in deutsch- und englischsprachigen Bibliotheken von verschiedenen Personalgruppen (Fachreferenten bzw. Katalogisierern) geleistet wird, geht die Umfrage der Frage nach, ob unterschiedliche Einstellungen gegenüber der inhaltlichen Erschließung im Allgemeinen und der automatischen Sacherschließung im Besonderen zu erkennen sind. Die Umfrage zeigt eine große Ähnlichkeit zwischen den zwei Sprachregionen: Befragte sind überzeugt vom Nutzen der Sacherschließung und möchten das gegenwärtige Qualitätsniveau aufrechterhalten, gegenüber der automatischen Sacherschließung sind sie hingegen skeptisch eingestellt. Der Beitrag präsentiert und diskutiert die Resultate der Umfrage.

Abstract:

Based on the fact that subject indexing in libraries in German-speaking and English-speaking countries is done by different staff groups (specialist library staff or catalogers), the survey is to determine whether there are different attitudes towards subject indexing in general and the automatic subject indexing in particular. The survey results show a very similar attitude in both language areas: the persons questioned are convinced of the benefits of subject indexing and would like to keep it on the current quality level. Automatic subject indexing however is seen with scepticism. This report presents and discusses the survey results.

1 Einführung

Im Rahmen eines Workshops am Deutschen Bibliothekartag 2015 (Nürnberg) zum Thema automatische Sacherschließung wurde die Autorin eingeladen, einen Vergleich zwischen der Einstellung von deutsch- und englischsprachigen Bibliothekaren gegenüber der inhaltlichen Erschließung im Allgemeinen und der automatischen Sacherschließung im Besonderen zu ziehen.

Aufgrund der langjährigen Berufserfahrung der Autorin im In- und Ausland ist ihr bewusst, dass der Stellenwert der Sacherschließung, vor allem in wissenschaftlichen Bibliotheken, in deutsch- und englischsprachigen Ländern sehr unterschiedlich ist. In deutschsprachigen Ländern gehört die inhaltliche Erschließung traditionell zum Aufgabengebiet des Fachreferenten. Im Unterschied dazu sind in der Regel in englischsprachigen Ländern Katalogisierer sowohl für die Formal- als auch für die Sacherschließung zuständig. Diese Mitarbeitenden verfügen zwar meist über einen Hochschulabschluss (oft Erststudium und Bibliotheksabschluss), allerdings besteht kein Anspruch, dass ein entsprechendes Fachstudium die Voraussetzung für die korrekte inhaltliche Erschließung von Dokumenten bildet. Vor diesem Hintergrund wollte die Autorin untersuchen, ob und inwiefern sich diese Unterschiede auf die Einstellung der Bibliothekare gegenüber der Sacherschließung auswirken.

Die Umfrage wurde in beiden Sprachen – Englisch und Deutsch – angeboten. Um Verständnisproblemen entgegenzuwirken, waren die Fragen und Erklärungen zum Teil relativ ausführlich. Die Einladung zur Umfrage wurde per E-Mail und mit individueller Anschrift an 120 Fachpersonen im deutschen Sprachraum und an 71 Personen im angelsächsischen Sprachraum versandt. Ausgewählt wurden Personen, von denen man auf Grund ihrer Stellenbezeichnung ausgehen konnte, dass sie entweder selber über Sacherschließungskompetenzen verfügten oder die Möglichkeit hatten, die Umfrage an eine kompetente Kollegin oder einen Kollegen weiterzuleiten. Den angeschriebenen Personen wurde auch freigestellt, die Umfrage an weitere Fachkollegen weiterzuleiten. Der Rücklauf war außerordentlich hoch: Innerhalb von 14 Tagen flossen insgesamt 144 deutschsprachige und 97 englischsprachige Antworten zurück. Zur Fokussierung des Themas und um eine möglichst gute Vergleichbarkeit innerhalb und zwischen den zwei Länderregionen zu erreichen, wurden nur Antworten aus wissenschaftlichen Bibliotheken oder Nationalbibliotheken berücksichtigt. Das heißt, Antworten aus öffentlichen oder anderen nicht-wissenschaftlichen Bibliotheken sowie unvollständig ausgefüllte Fragebogen wurden ausgeschlossen. Entsprechend standen für die Auswertung 114 deutschsprachige und 61 englischsprachige Datensätze zur Verfügung.

Dieses große Interesse – ja schon fast Bedürfnis – am Thema wurde auch aus den Kommentaren und spontanen Rückmeldungen per E-Mail deutlich; ganz offensichtlich ist das Thema Sacherschließung für Bibliothekare in beiden Sprachräumen außerordentlich relevant.

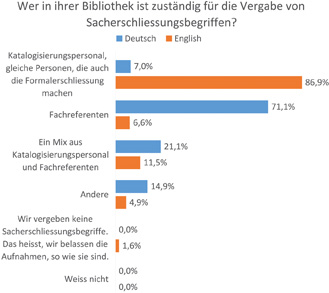

Die Erfahrung der Autorin, dass die inhaltliche Erschließung von unterschiedlichen Abteilungen bzw. Mitarbeitergruppen geleistet wird, konnte bestätigt werden (Abb. 1). In deutschsprachigen Bibliotheken liegt die Verantwortung mehrheitlich im Fachreferat (D 71,1 %) oder bei einem Mix von Fachreferat und Katalogisierern (21,1 %), im angelsächsischen Raum fast ausschließlich beim Katalogisierungspersonal (E 86,9 %).

Wer in ihrer Bibliothek ist zuständig für die Vergabe von Sacherschließungsbegriffen (Schlagwörter oder Klassifikation)? Gemeint ist also die eigene intellektuelle Vergabe (wo nötig), nicht die Fremddatenübernahme (Mehrfachbenennungen möglich).

Aus den Antworten geht weiter hervor, dass die meist genutzten Systeme zur inhaltlichen Erschließung Library of Congress Classification (LC) und Library of Congress Subject Headings (LCSH) für englischsprachige Bibliotheken bzw. Gemeinsame Normdatei (GND) für deutschsprachige Bibliotheken sind.

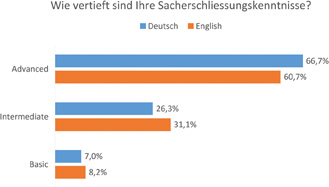

Die Befragten beschreiben ihre Sacherschließungskenntnisse mehrheitlich als „Advanced“ (D 66,7 %, E 60,7 %) (Abb. 2). Man kann also davon ausgehen, dass die Umfrage mehrheitlich die Meinung von Experten widerspiegelt.

Sacherschließungskenntnisse der Befragten.

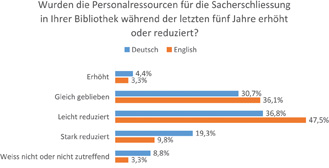

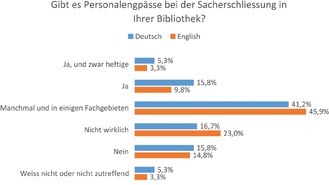

Die Personalressourcen für die Sacherschließung wurden in beiden Sprachregionen zwar insgesamt reduziert, dies hat allerdings weder verbreitet noch in allen Fachgebieten zu Personalengpässen geführt (Abb. 3 und 4). Starker Personalabbau und signifikante Engpässe sind eher in deutschsprachigen Bibliotheken zu spüren, während in englischsprachigen Bibliotheken eher nur leicht reduziert wurde.

Entwicklung der Personalressourcen in der Sacherschließung.

Personalausstattung in der Sacherschließung.

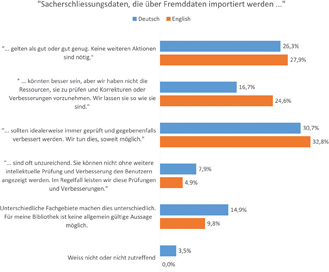

Leichte Unterschiede zwischen den zwei Sprachregionen sind beim Umgang mit Fremddaten zu beobachten (Abb. 5). Englischsprachige Bibliotheken sind eher bereit, Fremddaten unbesehen zu übernehmen; bei 52,5 % (27,9 + 24,6 %) der Befragten wird nicht eingegriffen. Bei deutschsprachigen Bibliotheken werden nur bei 43 % (26,3 + 16,7 %) der Befragten Fremddaten ohne weitere Kontrolle und Eingriff übernommen. Dieses Resultat entspricht auch der Erfahrung der Autorin: Die englischsprachigen Bibliotheken sind kulanter bei der Übernahme von Fremddaten. Gefragt war hier übrigens die Politik der Bibliothek, nicht die persönliche Präferenz.

Welche Aussage trifft zu für die Erschließungspolitik Ihrer Bibliothek? Diese Frage bezieht sich auf das primäre Sacherschließungssystem und auf gedruckte Bücher oder E-Books, die einzeln katalogisiert werden (also kein Massenimport von Metadaten).

Die nächste Frage bezieht sich auf die Bedeutung, die der inhaltlichen Erschließung beigemessen wird. Hier war die persönliche Meinung der Befragten erwünscht. Auffallend ist, wie ähnlich die Meinungen von Fachpersonen in den zwei Sprachregionen sind. Die Qualität soll beibehalten werden, der Service hat dank moderner Facettentechnologie an Bedeutung gewonnen und der Nutzen der Sacherschließung wird nicht in Frage gestellt (Abb. 6, Fragen A, B, C). Gleichermaßen ablehnend sind die Befragten gegenüber kritischen Stimmen, die behaupten, dass die Sacherschließung an Bedeutung verloren habe (Abb. 6, Fragen D, E).

Wichtigkeit der Sacherschließung in Bibliothekskatalogen (1 trifft gar nicht zu; 4 sehr zutreffend).

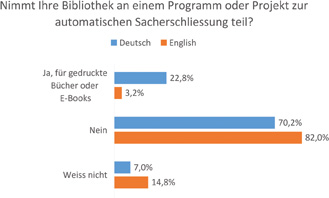

Der zweite Teil der Umfrage untersuchte die Einstellung von Bibliothekaren gegenüber der automatischen Sacherschließung. Aus den Antworten geht hervor, dass in deutschsprachigen Ländern 22,8 % der Befragten Erfahrungen mit Systemen zur automatischen Sacherschließung melden[1] ; im angelsächsischen Raum sind es hingegen nur 3,2 % (Abb. 7). Dies weist darauf hin, dass entsprechende Projekte im deutschsprachigen Raum weiter vorangeschritten bzw. stärker verbreitet sind.

Nimmt Ihre Bibliothek an einem Programm oder Projekt zur automatischen Sacherschließung teil? Dies könnte sich auf gedruckte Bücher oder E-Books/E-Texte beziehen.

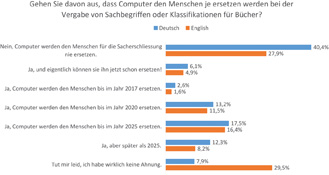

In der nächsten Frage wurde untersucht, inwiefern die Befragten glauben, dass der Computer bzw. die automatische Sacherschließung den Menschen ersetzen wird (Abb. 8). Auffallend ist der hohe Anteil an Befragten in beiden Sprachräumen (D 40,4 %, E 27,9 %), der davon ausgeht, dass Computer den Menschen nie ersetzen werden. Des Weiteren fällt auf, dass knapp ein Drittel der englischsprachigen Bibliothekare sich hinsichtlich der automatischen Sacherschließung entweder noch keine Gedanken gemacht haben oder keine Aussage wagen („Tut mir leid, ich habe wirklich keine Ahnung“, E 29,5 %). Das Thema scheint hier weniger präsent zu sein. Während bei deutschsprachigen Fachpersonen 21,9 % davon ausgehen, dass der Computer bis spätestens 2020 den Menschen ersetzen wird, sind es in englischsprachigen Ländern lediglich 18,0 %.

Lasst uns davon ausgehen, dass solche Systeme zur automatischen Sacherschließung Zugang zum elektronischen Volltext haben. Dies könnte sich auf E-Books oder auf gedruckte Bücher beziehen, deren Volltexte für Datamining zur Verfügung stehen. Gehen Sie davon aus, dass Computer den Menschen je ersetzen werden bei der Vergabe von Sachbegriffen oder Klassifikationen für Bücher?

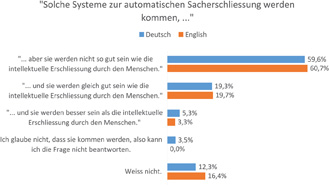

Bei der Frage, wie gut solche Systeme zur automatischen Sacherschließung funktionieren werden, zeigt sich wiederum eine große Ähnlichkeit zwischen den zwei Sprachregionen (Abb. 9). 59,6 bzw. 60,7 % der Befragten gehen davon aus, dass solche Systeme nicht so gut sein werden wie die intellektuelle Erschließung durch den Menschen. Weitere 19,3 bzw. 19,7 % gehen davon aus, dass die Systeme gleich gut sein werden wie der Mensch; nur 5,3 bzw. 3,3 % glauben, dass sie besser sein werden. Angesichts der Tatsachen, dass der Anteil der Befragten in den zwei Sprachregionen, der Praxiserfahrung mit automatischen Sacherschließung (Abb. 7) hat, so unterschiedlich ist und dass ein Drittel der Antwortenden im angelsächsischen Raum keine zeitliche Aussage zur Einführung der Automatisierung machen kann (Abb. 8), so überrascht es, dass die Antworten in Abb. 9 so ähnlich ausfallen.

Einschätzung zur Qualität der automatischen Sacherschließung.

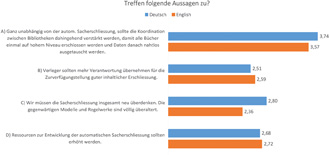

Die automatische Sacherschließung ist nicht die einzige Möglichkeit, die Effizienz in der inhaltlichen Erschließung zu steigern. Entsprechend untersucht die Studie auch die Einstellung der Befragten gegenüber anderen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung (Abb. 10). Im Vordergrund stehen hier die stärkere Koordination und der bessere Austausch von Sacherschließungsdaten zwischen Bibliotheken. In beiden Sprachregionen misst man dieser Maßnahme eine hohe Bedeutung zu und erkennt man Potenzial für Verbesserung (D 3,74; E 3,57; auf einer Skala von 1 [trifft gar nicht zu] bis 4 [sehr zutreffend]). Inwiefern Verleger mehr Verantwortung übernehmen sollten für die Zurverfügungstellung guter inhaltlicher Erschließung, ist hingegen eher umstritten (D 2,51; E 2,59). Ebenfalls unterschiedlich beurteilt wird die Frage, ob die gegenwärtigen Modelle und Regelwerke der Sacherschließung noch zeitgemäß sind, wobei man in deutschsprachigen Ländern hier eher Handlungsbedarf sieht als in der angelsächsischen Welt (D 2,80; E 2,36). Und trotz der Skepsis gegenüber der automatischen Sacherschließung ist man nicht grundsätzlich abgeneigt, finanzielle Ressourcen hier zu investieren (D 2,68; E 2,72).

Einschätzung weiterer Entwicklungsmöglichkeiten (1 trifft gar nicht zu; 4 sehr zutreffend).

2 Diskussion und Interpretation der Resultate

Das primäre Interesse der Autorin lag in der Frage, ob und wie die Tatsache, dass die Sacherschließung in deutsch- und englischsprachigen Ländern von unterschiedlichem Personal geleistet wird (Fachreferenten bzw. Katalogisierer), sich auch auf die Einstellung der Mitarbeitenden gegenüber der Sacherschließung auswirkt. Die Antworten zeigen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Sprachregionen – ganz im Gegenteil, bei vielen Fragen ist eine verblüffende Ähnlichkeit zu beobachten. Fachpersonen in beiden Länderregionen sind überzeugt vom Nutzen der Sacherschließung für den Kunden und möchten das gegenwärtige Qualitätsniveau dieser Dienstleistung aufrechterhalten (Abb. 6). In deutschsprachigen Ländern sind eher Personalengpässe zu spüren; die englischsprachigen Bibliotheken hingegen sind bei der Übernahme von Fremddaten etwas kulanter.

Ein weiteres Forschungsinteresse liegt in der Untersuchung der Einstellung der Befragten gegenüber der automatischen Sacherschließung. Wie groß schätzen sie die Realisierbarkeit dieser Methoden ein und wie groß ist die Akzeptanz solcher Systeme? Hier zeigt sich in beiden Sprachregionen eine beträchtliche Skepsis – sowohl was die zeitliche Entwicklungsperspektive als auch die erwartete Qualität solcher Systeme angeht (Abb. 8 und 9). Insgesamt muss man festhalten, dass die vorliegende Umfrage vorwiegend Expertenmeinungen auf der Ebene des Fachpersonals wiedergibt. Eine Umfrage auf übergeordneter Managementebene, z. B. unter Bibliotheksdirektoren, hätte vermutlich ganz andere Resultate gebracht.

Change-Management-Theorien gehen davon aus, dass der Erfolg eines Veränderungsprozesses stark abhängig ist vom Bewusstsein für die Notwendigkeit eines Wandels.[2] Zudem kann Wandel nur gelingen, wenn er von den Beteiligten und Betroffenen akzeptiert wird.[3] Aus den Antworten geht allerdings nicht hervor, dass aus Sicht der Befragten zwingender Grund zur Veränderung besteht. Der Ressourcenmangel in der Sacherschließung ist zwar latent vorhanden, aber es existiert keine allgemeine Notlage in Bibliotheken (vgl. Abb. 3 und 4). Ein anderes zwingendes Motiv zur Veränderung könnte die Meinung sein, dass das Regelwerk veraltet sei. Allerdings herrscht hier keine Einigkeit; die Meinungen divergieren.

Vergeblich sucht man in den Antworten nach einem Bewusstsein für die Dringlichkeit eines Wandels. Eigentlich zeigt die Umfrage das Gegenteil: Die Befragten sind überzeugt von der Qualität und dem Nutzen der gegenwärtigen Sacherschließungsarbeit. Als Maßnahme zur Steigerung der Effizienz befürworten sie klar die stärkere Koordination und den Datenaustausch zwischen den Bibliotheken (Abb. 10A).

Hinsichtlich der Akzeptanz der automatischen Sacherschließung zeigt die Umfrage also ein sehr negatives Bild, das interessanterweise in beiden Sprachregionen sehr ähnlich ausfällt (Abb. 8 und 9). Die Mehrheit der Befragten – vor allem in den angelsächsischen Ländern – verfügt über keine Erfahrungen mit automatischer Sacherschließung und dennoch sind sie überzeugt, dass das Resultat qualitativ schlechter sein wird als das gegenwärtige Angebot. Aus den Kommentaren aus dem deutschsprachigen Raum geht des Weiteren hervor, dass die Ergebnisse von bestehenden Systemen zur automatischen Sacherschließung sehr ernüchternd sind. Gleichzeitig wird die Erhöhung von Ressourcen zur Entwicklung der automatischen Sacherschließung nicht grundsätzlich abgelehnt, aber als weniger wichtig erachtet als die Verbesserung der Koordination und des Datenaustauschs zwischen Bibliotheken (Abb. 10D).

Die oben genannten Resultate weisen darauf hin, dass weder ein Bewusstsein für die Notwendigkeit eines Wandels noch eine Akzeptanz für die automatische Sacherschließung vorliegen. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass kein „sense of urgency“ besteht. Ganz im Gegenteil, der außerordentlich hohe Rücklauf kann genauso als Not oder Dringlichkeit interpretiert werden. In der Tat, wenn man die Entwicklungen auf nationaler oder internationaler Ebene verfolgt, so stellt man fest, dass die Erschließung immer wieder ins Kreuzfeuer gerät. Die Konferenz Deutschschweizer Hochschulbibliotheken hat im Jahr 2009 verkündet, dass der Aufwand für die Sacherschließung allgemein reduziert werden soll.[4] Die kalifornischen Bibliotheken stellten die Nützlichkeit der Sacherschließung insgesamt in Frage.[5] Deutsche Bibliothekare stellen besorgt fest, dass einerseits die Aufgabe der Sacherschließung unter der Last von Management- und Projektaufgaben nicht mehr richtig wahrgenommen werden kann. Andererseits beobachten sie Fälle, in denen für die Sacherschließung das bisherige wissenschaftliche Niveau nicht mehr für notwendig gehalten wird.[6] Solche Aussagen führen unweigerlich zu einer allgemeinen Verunsicherung bzw. Angst unter den Beteiligten. Gleichzeitig zeigen die Resultate der Umfrage, dass die Befragten zumindest im Bereich der Sacherschließung am gegenwärtigen Status quo festhalten bzw. die Koordination zwischen den Bibliotheken ausbauen möchten.

Liest man den Horizon Bericht 2014 – Edition Bibliotheken[7] , so wird schnell klar, dass neue Technologien und Services wie webskalierte Suchen, Text-Mining, Cloud Computing sowie die verteilte Datenhaltung die Rechercheumgebung von Bibliotheken und Benutzern nachhaltig verändern werden. Da wäre es sicher klug, die Expertise und das außerordentlich große Engagement der Bibliothekare im Bereich des komplexen und faszinierenden Themas der Sacherschließung für zukunftsgerichtete Entwicklungen und Services zu nutzen. Auch wenn die Skepsis gegenüber der automatischen Sacherschließung groß ist, so ist es sicher wünschenswert, dass Bibliothekare sich aktiv bemühen, ihr Spezialwissen im Rahmen innovativer Projekte zur Verfügung zu stellen und sich so konstruktiv einzubringen.

About the author

Dr. Alice Keller

Alice Keller: alice.keller@zb.uzh.ch

© 2015 by De Gruyter

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Aus den Verbänden

- Hans-Joachim Grote ist neuer Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes

- Deutscher Bibliotheksverband begrüßt Buchpreisbindung für E-Books

- Deutschland braucht eine nationale Bibliotheksstrategie

- Bibliotheken unterstützen die Armutsüberwindung durch freien Zugang zu Informationen und Bildung

- Der Oberrhein im Fokus: Regionalbibliographen tagten grenzüberschreitend in Straßburg

- Themen

- Librarian in Residence 2014 – „Lobbying für eBooks in Öffentlichen Bibliotheken“

- Einstellung zur (automatischen) Sacherschließung in deutsch- und englischsprachigen Ländern

- stadtliebe.ch – ein virtueller Ort für Erinnerungen

- Social Media in der Mediothek Krefeld

- Jahrestagung der Zuständigen Stellen für den FaMI-Beruf in Potsdam

- Was nichts kostet, macht keine Arbeit?! Weiteres zur Farbenlehre Grün, Gold, Grau

- Zukunftswerkstatt

- BiblioFreak: Eine nationale Imagekampagne für Bibliotheken

- Notizen

- Bayerisches Kulturportal bavarikon für den Regelbetrieb freigeschaltet

- Abschlussarbeiten

- Abschlussarbeiten des Instituts für Informationswissenschaft an der Fachhochschule Köln

- Veranstaltungen

- „5. Tag der Bestandserhaltung“ für Berlin und Brandenburg

- Termine

- Termine

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Aus den Verbänden

- Hans-Joachim Grote ist neuer Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes

- Deutscher Bibliotheksverband begrüßt Buchpreisbindung für E-Books

- Deutschland braucht eine nationale Bibliotheksstrategie

- Bibliotheken unterstützen die Armutsüberwindung durch freien Zugang zu Informationen und Bildung

- Der Oberrhein im Fokus: Regionalbibliographen tagten grenzüberschreitend in Straßburg

- Themen

- Librarian in Residence 2014 – „Lobbying für eBooks in Öffentlichen Bibliotheken“

- Einstellung zur (automatischen) Sacherschließung in deutsch- und englischsprachigen Ländern

- stadtliebe.ch – ein virtueller Ort für Erinnerungen

- Social Media in der Mediothek Krefeld

- Jahrestagung der Zuständigen Stellen für den FaMI-Beruf in Potsdam

- Was nichts kostet, macht keine Arbeit?! Weiteres zur Farbenlehre Grün, Gold, Grau

- Zukunftswerkstatt

- BiblioFreak: Eine nationale Imagekampagne für Bibliotheken

- Notizen

- Bayerisches Kulturportal bavarikon für den Regelbetrieb freigeschaltet

- Abschlussarbeiten

- Abschlussarbeiten des Instituts für Informationswissenschaft an der Fachhochschule Köln

- Veranstaltungen

- „5. Tag der Bestandserhaltung“ für Berlin und Brandenburg

- Termine

- Termine