Zusammenfassung

Die Debatte über einen Nationalen Sicherheitsrat für Deutschland läuft bereits seit Jahrzehnten, ohne Ergebnis. Damit ist es überfällig, ihre Defizite aufzuarbeiten und eine Erklärung dafür anzubieten, weshalb der Vorschlag immer wieder gescheitert ist. Die neue Bundesregierung hat sich nun vorgenommen, die alte Idee zu verwirklichen, als aufgewerteten und leistungsgesteigerten Bundessicherheitsrat. Dieser Aufsatz untersucht ausländische Vorbilder und entwickelt daraus einen Organisationsvorschlag, wie ein erfolgversprechendes Bundessicherheitsrats-System aussehen könnte.

Abstract

The debate on a National Security Council for Germany has been going on for decades, coming to nothing. Therefore, a critical review of the discussion and its shortcomings is overdue, as is an explanation of why the proposal has failed repeatedly. Now the new German government intends to realise the old idea by upgrading and enhancing the performance of the Bundessicherheitsrat. This paper analyses National Security Council systems in other countries and derives from them a proposal for how a promising replication in Germany might look.

1 Einleitung

Die doppelte Forderung nach einem Nationalen Sicherheitsrat (NSR) und einer Nationalen Sicherheitsstrategie wurde erstmals im Jahre 2008 erhoben. Die Strategie wurde am 14. Juni 2023 beschlossen, mit erheblicher Verspätung, und ist keine zwei Jahre später bereits überholungsbedürftig. Über einen NSR für Deutschland wird immer noch debattiert. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vom April 2025 verspricht nun die Weiterentwicklung des Bundessicherheitsrats (BSR) zu einem NSR. Doch wie kann das gelingen? Auf diese Frage gibt dieser Aufsatz eine Antwort.

Dazu werden einige Besonderheiten und Schwächen der deutschen Debatte kritisch aufgearbeitet. Sie wird beispielsweise durchgängig unter der Überschrift „Nationaler Sicherheitsrat“ geführt, der wörtlichen Übersetzung von National Security Council (NSC), dem Namen für das Sicherheitskabinett der USA. Obwohl der Begriff hierzulande also übernommen wurde, hat der originale US-NSC nach herrschender Meinung angeblich nichts Nachahmenswertes für Deutschland zu bieten, gilt eher als Negativbeispiel. Während sich andere Länder am US-NSC orientiert haben, fehlt es der deutschen Diskussion bislang an einer fundierten Untersuchung seiner Stärken und Schwächen, obwohl mit diesem Modell immerhin 75 Jahre Erfahrung gesammelt wurden. Ein ähnliches Analysedefizit besteht für die neueren britischen und japanischen Nachbildungen des US-NSC. Sie stehen zwar als Vorbilder für Deutschland hoch im Kurs, wurden aber bisher ebenfalls nicht gründlich analysiert. Es bleibt daher unklar, warum diese Modelle eines NSC besser für Deutschland geeignet sein sollen als der US-NSC. Zudem hat die Debatte bisher keinen klaren Aufgabenkatalog für einen BSR neuer Art erbracht. Stattdessen überwiegen weitreichende Erwartungen und Wunschvorstellungen. Schließlich wurde die Frage nach seiner Rechtsgrundlage lange ausgeklammert und erst in jüngster Zeit einer Klärung zugeführt. Kurzum: Die deutsche Debatte wurde insgesamt meinungsstark, aber wenig evidenzbasiert geführt. Dieser erfahrungswissenschaftliche Aufsatz benennt diese Schwächen und zeigt Lösungsansätze auf.

Nach einem Rückblick auf die hiesige Diskussion über einen NSR im zweiten Abschnitt, wird im dritten Abschnitt das US-amerikanische Original analysiert und die drei Funktionen herausgearbeitet, die der dortige NSC erfüllt: Sicherheitskabinett, außen- und sicherheitspolitischer Stab des Präsidenten und interministerielles Koordinierungs-, Politikplanungs- und Krisenmanagementsystem. Anschließend werden in Abschnitt Vier die verschiedenen Modelle von Sicherheitsräten verglichen. Dabei werden die NSCs in Großbritannien und Japan genauer betrachtet. Der fünfte Abschnitt destilliert aus der deutschen Debatte und den ausländischen Beispielen die wichtigsten Aufgaben heraus, die ein gestärkter BSR erfüllen sollte. Aus diesen Aufgaben wird in Abschnitt Sechs auf bestehender Rechtsgrundlage dessen Organisation entwickelt. Zum Schluss wird reflektiert, warum es trotzdem schwierig ist, die Organisationsreform durchzusetzen und weshalb sie allein zu kurz greift.

2 Eine deutsche Debatte: Lang und ergebnislos

2.1 Die politikberatende Debatte

Die politikberatende Debatte über einen Nationalen Sicherheitsrat für Deutschland eröffnete Horst Ehmke im Jahre 1954 unter dem Eindruck der Wiederbewaffnung. Er schlug einen Verteidigungsrat nach Vorbild des NSC der USA oder des Committee of Imperial Defence in Großbritannien vor, der beim Kabinett angesiedelt und mit eigenem Sekretariat versehen sein sollte.[1] Danach war es sehr lange still um diese Idee, bis der Terroranschlag vom 11. September 2001 die Frage aufwarf, wem die Koordinierung der Reaktion auf eine vergleichbare Krise in Deutschland zufiele? Der US-amerikanische NSC wurde als Vorbild erwogen, aber als „zu große“ Lösung verworfen.[2]

Die jüngere Debatte wurde von der Münchener Sicherheitskonferenz im Oktober 2020 mit ihrer Sonderausgabe des Munich Security Report angeschoben, rechtzeitig zur Bundestagswahl am 21. September 2021. Der Bericht identifizierte die Ressortkoordinierung als „Problemzone“ der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und thematisierte als Ursachen das Ressortprinzip, die Eigenheiten von Koalitionsregierungen und die wachsende Komplexität moderner Außen- und Sicherheitspolitik.[3]

Als lehrreiche Beispiele für Organisationsreformen nennt der Report den 2010 gegründeten National Security Council in Großbritannien und den seit 2013 bestehenden National Security Council in Japan. Der NSC der USA hingegen biete „für die deutsche Diskussion zu wenig Anknüpfungspunkte“, zeige aber „die Gefahren eines zu groß dimensionierten Koordinierungsmechanismus“ und einer „übermäßigen Zentralisierung zu Lasten der Ministerien“.[4]

Um das Koordinierungsproblem anzugehen, schlug der Bericht vor, auf den Bundessicherheitsrat zurückzugreifen, ihm die Entscheidungsvorbereitung zu übertragen und mit Unterstützungspersonal aus den Ressorts zu stärken. Zusätzlich zu der Organisationsreform bedürfe es einer ressortabgestimmten „Nationalen Sicherheitsstrategie“ als Positionsbestimmung und Programmatik.[5] Die Gegenrede erfolgte prompt,[6] gefolgt von einer Erwiderung[7].

2.2 Die politische Debatte

Mit ihrem Vorschlag vom Oktober 2020 wiederholte die Münchener Sicherheitskonferenz einen Vorstoß, den die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag bereits im Mai 2008 unternommen hatte. Auch die Bundestagsfraktion verknüpfte die Aufwertung des BSR als institutionelle Reform mit einer Sicherheitsstrategie als integrierender Programmatik.[8] Dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Alexander Schockenhoff ging es darum, eine politische Debatte zu eröffnen.[9] Aber seine Vorschläge wurden „reflexartig […] in der Luft zerrissen“.[10] Außenminister Frank-Walter Steinmeier sah in ihnen einen Anschlag auf die deutsche Tradition ziviler Außenpolitik. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN Jürgen Trittin erkannte zugleich einen „Generalangriff auf die Grundrechte im Innern“ und die Absicht, „den Außenminister zum Grüßaugust abzukanzeln“. Der FDP-Generalsekretär Dirk Niebel witterte eine verfassungsfeindliche Veränderung der Republik „weg von einer repräsentativen Kanzlerdemokratie … hin zu einer Präsidialdemokratie“. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel blieb auf Abstand zum Vorschlag ihrer eigenen Fraktion. Verteidigungsminister Franz Josef Jung und Innenminister Wolfgang Schäuble hielten sich zurück.[11]

Die heftige und polemische Zurückweisung des Schockenhoff-Vorstoßes, insbesondere durch Spitzenpolitiker von SPD und GRÜNEN, verwundert. Hatten sich doch beide Parteien in ihrem Koalitionsvertrag vom Oktober 1998 verständigt, „dem Bundessicherheitsrat seine ursprünglich vorgesehene Rolle als Organ der Koordinierung der deutschen Sicherheitspolitik zurück[zu]geben und hierfür die notwendigen Voraussetzungen [zu] schaffen“.[12] Die Umsetzung dieser Absicht war am Widerstand von Außenminister Joschka Fischer gescheitert.[13] Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte sich stattdessen informeller Beratungsformate bedient.[14]

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen versuchte vergeblich, den Bundessicherheitsrat mithilfe des Verteidigungsweißbuches von 2016 zu einem Steuerungsinstrument umzugestalten. Sie scheiterte vor allem an Außenminister Steinmeier.[15] Bei Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer reichte das Engagement im Jahr 2019 nur noch für einen Textbaustein in einer Rede vor geneigtem Publikum.[16]

Die Konstellation Außenminister gegen Bundeskanzler von 1999 wiederholte sich im März 2023 in der Ampel-Koalition zwischen Außenministerin Annalena Baerbock und Kanzler Olaf Scholz. Zwar stand ein NSR im Entwurf der ersten Nationalen Sicherheitsstrategie, aber das Auswärtige Amt unter Leitung von Baerbock verlangte, dessen bürokratischen Unterbau bei sich anzusiedeln statt im Kanzleramt.[17] Der Bundeskanzler verzichtete darauf, sich durchzusetzen. Das Projekt wurde aufgegeben, wieder einmal.

Die Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ des Deutschen Bundestages konnte sich Anfang 2025, selbst in Kenntnis der Koordinierungsmängel beim Afghanistan-Einsatz und unter dem Eindruck der Rückbesinnung auf Landes- und Bündnisverteidigung infolge der russischen Invasion der Ukraine, nicht auf eine gemeinsame Empfehlung verständigen. Sie empfahl (Option a) einen neuen Kabinettsausschuss für integriertes Krisenmanagement einzurichten oder (Option b) den sicherheitspolitischen Jour fixe auf Staatssekretärsebene „auszuweiten und zu intensivieren“. Der Ausschuss solle einen Verwaltungsunterbau erhalten, der von einem „nationalen Sicherheitsberater“ aus dem Bundeskanzleramt geführt werde.[18] Beide Optionen wurden von mehreren Sondervoten flankiert. Das der CDU/CSU-Fraktion und der Sachverständigen Carlo-Antonio Masala und Ellinor Zeino sprach sich für eine Aufwertung des BSR zu einem deutschen NSR aus.[19]

Diese Position machte sich der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in seiner Rede vor dem Körber Global Leaders Dialogue am 23. Januar 2025 in Berlin zu eigen. Er kündigte einen NSR als außen-, sicherheits- und europapolitischen Kabinettsausschuss im Kanzleramt an, zu dessen Aufgaben auch das Krisenmanagement gehören solle. Er werde auf Grundlage eines gemeinsamen Lagebilds beraten und entscheiden, die Expertise von Denkfabriken und Stiftungen nutzen und der Ort sein, von dem aus sich eine strategische Kultur entwickeln werde.[20]

Im März 2025 reihte sich noch die Initiative für einen handlungsfähigen Staat in den Kreis der Befürworter eines NSR für Deutschland ein. Sie erwartet vom Rat „[s]chlüssige Antworten auf unübersichtliche Bedrohungen“, die „Bündelung von strategischer Kompetenz“, eine Gesamtstrategie und die regelmäßige Einbindung externen Sachverstandes. Als Vorbilder empfehlen die Initiatorin und Initiatoren „das norwegische und das britische Modell“.[21]

Ihren Höhepunkt und ihr vorläufiges Ende erreichte die politische Diskussion mit dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD „Verantwortung für Deutschland“ vom April 2025. Dort heißt es: „Wir entwickeln den Bundessicherheitsrat, im Rahmen des Ressortprinzips, zu einem Nationalen Sicherheitsrat im Bundeskanzleramt weiter. Er soll die wesentlichen Fragen einer integrierten Sicherheitspolitik koordinieren, Strategieentwicklung und strategische Vorausschau leisten, eine gemeinsame Lagebewertung vornehmen und somit das Gremium der gemeinsamen politischen Willensbildung sein.“ Außerdem werden ein ressortübergreifender Krisenstab und ein Lagezentrum im Bundeskanzleramt angekündigt.[22]

2.3 Kritik und Defizite der Debatte

Nach Jahrzehnten ohne greifbares Ergebnis leidet die Debatte über eine deutsche Nachbildung des NSC der USA an sich selbst. Doch trotz zahlreicher gescheiterter Vorstöße ist die Idee nicht tot zu kriegen. Spitze Zungen sprechen vom Nationalen Sicherheitsrat als dem „Fliegenden Holländer“ deutscher Außen- und Sicherheitspolitik und spielen auf das sagenumwobene Geisterschiff an, das mit seiner untoten Mannschaft und seinem Kapitän dazu verdammt ist, auf ewig auf den Weltmeeren herumzuirren.[23]

Die politische Debatte krankt daran, dass den Befürwortern und Befürworterinnen eines NSR eine draufgängerische und provokante Vorgehensweise wichtiger zu sein scheint, als der Erfolg in der Sache. So verknüpfte Schockenhoff seinen Vorstoß mit „den hochproblematischen Vorschlägen des Bundeswehreinsatzes im Innern und der Novellierung des Parlamentsbeteiligungsgesetzes“ und provozierte so leidenschaftlichen Widerstand.[24] Mehr noch, seine Initiative war erkennbar nicht ausreichend mit der eigenen Regierungschefin und den Spitzen der Sicherheitsressorts abgestimmt und damit zum Scheitern verurteilt. Da er trotzdem unternommen wurde, drängt sich der Verdacht auf, dass es Schockenhoff jedenfalls nicht in erster Linie um die Sache ging. Das gilt auch für den eher lustlos wirkenden Vorschlag von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer elf Jahre danach, auf den gar nichts folgte. Wer die Idee eines NSR wie ein Thema aus der Wiedervorlagemappe behandelt, schadet ihr und sich. Die Kritiker eines Nationalen Sicherheitsrats wiederum reagierten mit Polemik und Totschlagargumenten. Sie machten die Vorschläge mit Übertreibungen und Unterstellungen nieder und gingen so einer Auseinandersetzung in der Sache aus dem Wege. Es bleibt zu konstatieren: Dem Diskurs mangelt es an Sachlichkeit, Nachhaltigkeit und der beharrlichen Suche nach Konsens oder Kompromiss.

Die politische Debatte hat gezeigt, dass das Gelände zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt das „Tal des Todes“ für eine Aufwertung und Leistungssteigerung des Bundessicherheitsrats ist. Bisher hat es keiner der Vorschläge hindurch geschafft. Und doch sucht man in der politischen Debatte vergebens nach Vorschlägen, wie diese „Todeszone“ überwunden werden könnte, anders als in der politikberatenden Diskussion, wo man sich diese Gedanken macht.[25] In der neuen Bundesregierung könnte das Terrain seinen Schrecken dadurch verlieren, dass Außen- und Kanzleramtsminister derselben Partei angehören.

Der größte innere Widerspruch der Debatte besteht darin, dass sie ständig den Namen ihres US-amerikanischen Vorbilds wiederholt, es aber im gleichen Atemzug als für Deutschland unpassend verwirft und zum Negativbeispiel abstempelt. Zu groß sei der NSC, zu zentralistisch und einer militarisierten Außenpolitik verpflichtet. Was denn nun? Vorbild oder Feindbild? Ein verblüffendes Defizit ist, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Aufgaben, Funktionsweise, Stärken und Schwächen des US-amerikanischen Originals in der deutschsprachigen Literatur bis heute fehlt. Stattdessen sollen die britischen und japanischen Nachbildungen als Lehrbeispiele herhalten, die bisher aber lediglich oberflächlich betrachtet wurden.[26]

Es drängt sich daher der Verdacht auf, dass einige Befürworter und Kritiker eines NSR für Deutschland gar nicht genau wissen, wovon sie sprechen.[27] Wie sonst lässt sich erklären, dass die Afghanistan-Enquete des Bundestages von einem „neuer Kabinettsausschuss“ genannten NSR die Lösung für die schwerwiegenden Abstimmungsprobleme innerhalb der Bundesregierung bei Auslandseinsätzen erhofft?[28] Wenige Probleme haben den NSC der USA häufiger und intensiver beschäftigt als die Intervention in Afghanistan und mit genau dem Ergebnis, das die dramatischen Bilder vom Flughafen Kabul der Welt vor Augen führten. Die Entscheidung von Präsident Joseph Biden zum Truppenabzug kann auch als frustrierte Konsequenz daraus interpretiert werden, dass das NSC-System der USA in langen Jahren zuvor, insbesondere zu Beginn der Regierungszeit Barack Obamas, keine überzeugende Alternative zum Abzug zu formulieren verstand. Biden war als Vizepräsident und Außenminister Anthony Blinken in seiner vorherigen Stellung als stellvertretender Sicherheitsberater Obamas an den gründlichen Beratungen des US-NSC zu Afghanistan beteiligt. Bidens Abzugsentscheidung war Ergebnis einer umfassenden interministeriellen Überprüfung der Afghanistan-Politik unter Leitung seines Sicherheitsberaters Jake Sullivan.[29] Die Organisationsform NSC als solche ist also keine Garantie für erfolgreichere Abstimmung und bessere Politik.

Die fehlende Analyse des US-NSC erklärt außerdem, warum einem NSR für Deutschland alle möglichen Aufgaben zugetraut werden, wie der Mannschaft des Fliegenden Holländers, der geheimnisvolle und übernatürliche Fähigkeiten nachgesagt werden. Er soll wahlweise als Expertenrat agieren, der die Sicherheitspolitik der Bundesregierung „anhand messbarer Kriterien“ bewertet und ihr „auf die Finger schaut“, sicherheitspolitisches Wissensmanagement betreiben, als „zentrale Sicherheitsbehörde“ eine „Alles-unter-einem-Dach-Konstruktion“ sein, „die eine Telefonnummer“ und ein „zentrale[s] virtuelle[s] Portal zum Informationsaustausch – sowohl für Bürgerinnen und Bürger wie auf Ebene der internationalen Kooperation“ bereitstellt und Bürgerbeteiligung organisiert.[30] Mitunter wirkt der NSR wie eine Projektionsfläche für beliebige ungelöste Probleme, was den Reformvorschlag bei seinen Kritikern unglaubwürdig machen muss. Doch als „Allzweck-Institution mit nahezu universellen Kompetenzen“ taugt selbst ein gestärkter BSR nicht.[31] Hinsichtlich der Aufgaben, deren Wahrnehmung von einem deutschen NSR erwartet wird, ist die Debatte bedenklich unscharf.

Im nächsten Abschnitt werden deshalb die Aufgaben und Funktionen analysiert, die der NSC in den USA erfüllt und die Erfahrungen ausgewertet, die mit ihm gesammelt wurden. Dabei wird jeweils die Frage beantwortet, ob und inwieweit diese auf eine deutsche Nachbildung übertragbar sind.

3 Der National Security Council: Vorbild, Feindbild, Lehrbeispiel

Der US-amerikanische National Security Council ist von der dortigen Politikwissenschaft gründlich untersucht worden. Kaum ein Aspekt seiner mehr als siebzigjährigen Geschichte, zu dem noch nicht publiziert wurde, meist mit einem dezidiert politikberatenden Anspruch. Die politikwissenschaftliche Literatur zum NSC geht fließend in das Genre über, das sich mit dem Regierungsstil der US-Präsidenten beschäftigt und der Frage, wie eine optimale Beratungsinfrastruktur für den Regierungschef aussehen sollte. In Deutschland wurde bisher ein einziger Aufsatz zum NSC der USA veröffentlicht.[32]

Der US-NSC wurde am 26. Juli 1947 mit Gesetz geschaffen, als Teil einer umfassenden Organisationsreform, mit der Lehren aus der Kriegszeit gezogen und der außen- und sicherheitspolitische Regierungsapparat auf den Kalten Krieg eingestellt werden sollte. Mit dem NSC sollte der Präsident in ein Beratungs- und Entscheidungsgremium nach Vorbild des britischen Kriegskabinetts eingebunden werden. Außen- und sicherheitspolitische Kompetenz sollten ihm zwangsangedient werden, so jedenfalls die mehrheitliche Darstellung.[33] Die revisionistische Deutung sieht im NSC das unbedeutende Nebenprodukt einer vier Jahre dauernden erbitterten „bürokratischen Schlacht“[34] zwischen Präsident Harry Truman auf der einen und dem Kriegs- und dem Marineministerium auf der anderen Seite. Dabei ging es um etwas ganz anderes und um mehr. Der Präsident wollte die Integration des Heeres, der neu verselbständigten Luftwaffe und der auf ihre Unabhängigkeit bedachten Marine in ein gemeinsames Verteidigungsministerium, mit einem zivilen Minister an der Spitze und einen Oberkommandierenden für alle drei Teilstreitkräfte an dessen Seite. Der NSC war ursprünglich von der Marine als Finte erdacht, um ihre kostbare Immediatstellung zum Präsidenten zu bewahren. Truman parierte, indem er den NSC zugestand, um sein Hauptziel zu erreichen, die Integration der Teilstreitkräfte in ein Verteidigungsministerium.[35]

Das Old Executive Office Building beherbergt den Großteil der Mitarbeiter aus dem NSC-Stab

Die Entstehungsgeschichte des NSC zeigt, dass selbst in einem präsidialen System Organisationsreformen des außen- und sicherheitspolitischen Regierungsapparats ein zähes und kraftraubendes Unternehmen sind. Nur mit persönlichem Einsatz, Kompromissbereitschaft und taktischem Geschick kann ein Regierungschef oder eine Regierungschefin es gegen den Widerstand etablierter bürokratischer Interessen durchsetzen.

Der Schlüssel zum Verständnis des US-amerikanischen NSC und seiner Karriere liegt darin, dass sich hinter dem Kürzel drei verschiedene Funktionen verbergen,[36] die nachfolgend dargestellt werden.

3.1 Der NSC als Sicherheitskabinett

In seiner ursprünglich beabsichtigten Rolle als Kriegskabinett war der NSC bis heute nicht erfolgreich, weil seine Protagonisten die Rolle des Präsidenten im präsidialen Regierungssystem nicht verstanden hatten.[37] Insoweit hat er sich als „Fehlkonstruktion“ erwiesen.[38] Präsident Truman nahm drei Jahre lang an keiner NSC-Sitzung teil, vor allem um deutlich zu machen, dass er nicht daran dachte, seine Autorität als Präsident an ein Kollegialorgan zu delegieren.[39] Alle US-Präsidenten nach ihm haben klargestellt, dass der NSC als Sicherheitskabinett lediglich beratende Funktion hat und sie in ihrer Entscheidungsfreiheit nicht einengen kann.

Als Sicherheitskabinett wird der NSC in der US-amerikanischen Medienberichterstattung häufig als „full NSC“ angesprochen, in Abgrenzung zu den Stabs- und Koordinierungsfunktionen, die in den folgenden Unterabschnitten entwickelt werden. In Krisenlagen signalisiert der Präsident den Medien, der Öffentlichkeit und dem Parlament mit der Einberufung des Sicherheitskabinetts, dass er tätig geworden ist, eine Situation sehr ernst nimmt und gemeinsam mit allen Ressortchefs und Beratern um eine wohl überlegte Antwort ringt. Der Präsident kann Kabinettsdisziplin erzeugen, seiner darauffolgenden Entscheidung Legitimation verleihen und von den Beteiligten Loyalität einfordern. Wer im Sicherheitskabinett gehört wurde, dem fällt es schwer, sich von einem gemeinsamen Ergebnis anschließend zu distanzieren oder es zu hintertreiben.[40]

Bisher haben alle Präsidenten nur ausnahmsweise vom NSC als Sicherheitskabinett Gebrauch gemacht, selbst in Krisen- und Kriegszeiten. Denn mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Teilnehmerkreis, häufig um Berater ergänzt, schafft der „full NSC“ eine regierungsinterne Öffentlichkeit, die freimütige und vertrauliche Beratungen kaum zulässt. Die Ressortchefinnen und -chefs neigen dann dazu, als Interessenvertreter ihrer Häuser aufzutreten, statt als Berater des Regierungschefs. Das macht sie weniger beweglich und lösungsorientiert.[41] Deshalb haben alle US-Präsidenten kleinere und vertraulichere Beratungsformate genutzt, anstelle des „full NSC“ oder ergänzend.

Was folgt daraus für einen deutschen NSR? Dass der NSC als Sicherheitskabinett im präsidialen Regierungssystem der USA scheitern würde, war zu erwarten. Im deutschen Regierungssystem sorgen Ressortprinzip (Art. 65 S. 2 GG) und vor allem das Kabinettsprinzip (Art. 65 S. 3 GG) indes dafür, dass ein Sicherheitskabinett als Kollegialorgan weitaus bessere Chancen hat. Hier ist es vor allem die Regierungspraxis, die skeptisch macht. Das Bundeskabinett hat den Charakter eines Beschlussorgans, nicht den eines Beratungsorgans.[42] Und dort wie hier holen sich Regierungschefinnen und -chefs Rat, wann, wo und wie es ihnen gefällt, erfahrungsgemäß in kleinem und kleinstem Kreis, sog. „Küchenkabinetten“. Das Bemühen, auf die Entscheidungen einer Regierungschefin oder eines Regierungschefs mittels organisatorischer und institutioneller Vorkehrungen Einfluss zu nehmen, findet seine Grenzen an den Präferenzen und Gewohnheiten der Amtsinhaberin oder des Amtsinhabers.

3.2 Der NSC-Stab

Am erfolgreichsten war der US-amerikanische NSC als außen- und sicherheitspolitischer Stab des Präsidenten. Der NSC-Stab dient dem Regierungschef dazu, Initiativen zu ergreifen und die Umsetzung seiner Entscheidungen nachzuverfolgen und durchzusetzen. Hier kann er sich außen- und sicherheitspolitischen Rat einholen, der unabhängig von den Interessen und Positionen der Ressorts und stattdessen nur seiner Sicht und seinen Bedürfnissen als Regierungschef verpflichtet ist.[43]

Immer dann, wenn Präsidenten die Erfahrung machten, dass die Ministerien ihnen schlechte Dienste leisten, stärkten sie den NSC-Stab personell und verschafften ihm mehr Aufgaben und Einfluss. Den Anfang machte Präsident John F. Kennedy, als er sich nach der gescheiterten Invasion in der Schweinebucht auf Kuba von den Ressorts sehr schlecht beraten, wenn nicht gar getäuscht fühlte. Er baute einen eigenen kleinen Mitarbeiterstab auf, mit einem brillanten und aktiven Sicherheitsberater an der Spitze. Mit der Einrichtung eines Lagezentrums befreite sich das Weiße Haus aus der Abhängigkeit von Informationen durch die Ressorts.[44]

Was von Kennedy gedacht war, um sich von sicherheitspolitischen Bürokratien zu emanzipieren, die zur Bevormundung des Regierungschefs neigten, ist zwischenzeitlich in sein Gegenteil umgeschlagen. Von acht höherrangigen Mitarbeitern unter Kennedy wuchs der NSC-Stab auf 500 Personen unter Präsident Obama an,[45] um während der ersten Präsidentschaft von Donald Trump wieder auf rund 300 Personen abzuschmelzen. Unter Präsident Biden erreichte der NSC-Stab wieder eine Stärke von 350–370 Personen,[46] die Größe einer kleinen Behörde, von denen zu Beginn der zweiten Präsidentschaft von Trump auf einen Schlag 160 Beschäftigte freigestellt wurden.[47] Die Ressorts beklagten sich über Mikromanagement von Seiten des NSC-Stabs und über eine unzuträgliche Zentralisierung der Außen- und Sicherheitspolitik im Weißen Haus.[48]

Die Sicherheitsberater Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski nutzten ihre Vertrauensstellung zum Präsidenten und ihre personell gut ausgestatteten NSC-Stäbe, um medienwirksam Nebenaußenpolitik zu betreiben. Sie profilierten sich auf Kosten des Außenministers und seines Apparats und zu Lasten der außen- und sicherheitspolitischen Ressortkoordinierung. Für den Auswärtigen Dienst der USA waren diese Phasen der Präsidentschaften von Richard Nixon und Jimmy Carter traumatisch und demoralisierend. Diese Erfahrungen werden auch im Auswärtigen Amt der Bundesrepublik jedes Mal wachgerufen, wenn die Forderung nach einem NSR für Deutschland erhoben wird. Insofern ist der NSR für das Auswärtige Amt ein Feindbild. „Wehret den Anfängen“ bedeutet dann, nur einen schwächlichen außen- und sicherheitspolitischen Stab im Bundeskanzleramt zuzulassen, die Aufwertung des Abteilungsleiters 2 für Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik im Kanzleramt zu einem Sicherheitsberater zu behindern und eine Stärkung des BSR zu einem NSR von vornherein zu unterbinden.

Doch dieses Feindbild ist überholt. Es übersieht, dass Kissinger und Brzezinski längst als schlechte Vorbilder für Sicherheitsberater gelten.[49] Ihnen wird als Rollenmodell der „ehrliche Makler“ gegenübergestellt, wie ihn Brent Scowcroft als Sicherheitsberater der Präsidenten Gerald Ford und George H. W. Bush personifizierte. Als fairer Manager von Ressortkoordinierung und Politikformulierung ist er beides: Dienstleister für die Ressorts und sicherheitspolitischer Berater des Regierungschefs. Beide Rollen stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Um es auszugleichen, benötigt der Sicherheitsberater oder die Sicherheitsberaterin nicht nur das Vertrauen des Präsidenten, sondern auch das der Ministerinnen und Minister.[50]

Die Aufgaben des NSC-Stabes sind weitgehend unstreitig.[51] Die meisten fallen unter die Überschrift „Prozessmanagement“. Dazu gehört die Funktion als Sekretariat für den „full NSC“ und die interministeriellen Arbeitsgruppen, die ihm zuarbeiten. Wofür das Einrichtungsgesetz von 1947 einen Executive Secretary als Geschäftsführer bzw. Büroleiter vorsah, beschäftigt heute mehrere Personen. Sie stellen rund um die Uhr eine schnelle und informationssichere Kommunikation der Beteiligten sicher, weltweit. Einladungen, Tagesordnungen, Sitzungsvorlagen und Ergebnisprotokolle müssen rechtzeitig angefordert und zugestellt werden. Termine sind abzustimmen und Fristen zu überwachen. Zur inhaltlich anspruchsvolleren Prozesssteuerung gehören Ressortkoordinierung und politische Planung. Federführungen müssen festgelegt, Ressortkonflikte geschlichtet, Prüfaufträge formuliert und erforderlichenfalls für die Ressorts erläutert und verbindlich ausgelegt werden. Ergebnisprotokolle oder -vermerke werden geschrieben, Vorlagen und Konzepte gesichtet, qualitätsgesichert und abgestimmt. Der NSC-Stab funktioniert gleichzeitig wie ein Filter, Verstärker und Turbolader: Was nicht wichtig oder eilig ist, wird ausgesteuert und delegiert oder verschoben. Was für wichtig oder eilig befunden wird, erhält Priorität oder wird beschleunigt. Zur Steuerung der Ressortzusammenarbeit gehört schließlich das Umsetzungscontrolling. Bürokratien besitzen die ausgeprägte Fähigkeit, unliebsame Aufträge zu „vergessen“ und die Umsetzung unangenehmer Beschlüsse zu verschleppen. Dagegen hilft nur eine beharrliche und aktive Nachverfolgung durch milieuerfahrene Bürokraten, die dieses „Spiel“ mindestens ebenso gut beherrschen.[52]

Mit ganz wenigen Abstrichen kann der vorgenannte Aufgabenkatalog auch für den bürokratischen Unterbau eines aufgewerteten BSR gelten. Bei anderen Aufgaben, die der NSC-Stab erfüllt, sollte gründlich überlegt werden, ob sie dem Stab eines deutschen NSR übertragen werden können oder sollten – und wann.

So wurde der NSC-Stab immer wieder zum Krisenmanagement eingesetzt und es wird die Auffassung vertreten, dass er in dieser Rolle am wertvollsten ist.[53] Da Krisen keine normale, d. h. zeitraubende interministerielle Abstimmung erlauben, ist der NSC-Stab mit seiner in der Ressortkoordinierung erworbenen Netzwerkkompetenz[54] und seiner Kenntnis von Abkürzungen, Umleitungen und Schleichwegen auf den Dienstwegen für das Krisenmanagement prädestiniert. Hierfür muss er jedoch eingearbeitet und ausreichend personell ausgestattet sein. Letzteres gilt auch dann, wenn dem NSC-Stab im Ausnahmefall vorübergehend eine Auffangzuständigkeit für neue Themen und Aufgaben übertragen werden soll, die noch keinem Ressort zugeordnet werden können oder deren Zuständigkeit die Ressorts zunächst erfolgreich abwehren konnten.[55]

Der NSC-Stab ist schließlich federführend bei der Erarbeitung der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA, im präsidentiellen Regierungssystem naheliegend und effizient. Weshalb das für sein deutsches Äquivalent kein Vorbild sein sollte, wird in Unterabschnitt 5.2 ausgeführt.

Personell ist der NSC-Stab eine Mischung aus erfahrenen Ministerialbürokraten und Stabsoffizieren, die aus dem Außenministerium, dem Pentagon oder der CIA abgeordnet werden. Hinzu kommen Akademiker aus Hochschulen, Stiftungen und Denkfabriken, darunter sogar beurlaubte Professoren. Sie alle reizt die Arbeit in der Regierungszentrale, dicht an den Entscheidungsträgern und mit der Chance, etwas zu bewegen. Die Arbeitsbelastung ist erheblich. Dementsprechend hoch ist die Personalfluktuation. Sie sorgt für eine stete personelle Erneuerung und laufende Innovation. Das schließt nicht aus, dass bestimmte Expertinnen und Experten mehrere Jahre kontinuierlich ein Problem oder Thema bearbeiten. Das alles macht den NSC-Stab zu einem außergewöhnlichen Arbeitsplatz[56] und „Talentschuppen“.[57] Ein großer Vorteil der aus den Ressorts abgeordneten Mitglieder des NSC-Stabes besteht darin, dass sie den Zugang zu ihren beruflichen Netzwerken mitbringen. Ihre früheren Kolleginnen und Kollegen in den Ressorts wiederum wissen den persönlichen Kontakt in den NSC-Stab hinein zu schätzen.[58] Als Mittel der Personalentwicklung und um eine Arbeitseinheit mit interministeriellem Selbstverständnis zu entwickeln, ist der NSC-Stab vorbildlich. Es gäbe auch hierzulande einige Mittel dazu. Das deutsche Beamtenrecht kennt das Instrument der Abordnung.[59] Von Projekt-, Werk- und Dienstleistungsverträgen wird in Bundes- und Landesministerien bereits Gebrauch gemacht.

3.3 Das NSC-System

In der Funktion als „zentrale[s] Nervensystem“[60] des außen- und sicherheitspolitischen Regierungsapparats war der NSC so erfolgreich, dass er in dieser Rolle nicht mehr wegzudenken ist.[61] Alle Präsidenten haben die Vorzüge eines NSC-Systems erkannt. Es beschafft ihnen Informationen und benennt Verantwortlichkeiten. Abstimmungsprozesse werden für die Beteiligten nachvollziehbar und damit legitim gesteuert, Konflikte unterhalb der Kabinettsebene ausgeräumt, Vorlagen erarbeitet, Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und ihre jeweiligen Folgen abgeschätzt. Entscheidungsvorschläge werden formuliert, die Entscheidungen kommuniziert. Ihre Umsetzung wird verfolgt und die Initiative ergriffen, wenn Ressorts sich zurückhalten oder dem Regierungschef ein Thema oder Problem besonders wichtig ist.

Die Aufbauorganisation des NSC-Systems besteht aus einer Reihe hierarchisch und fachlich angeordneter interministerieller Arbeitsgruppen, die nach Lage und Bedarf zusammengerufen und wieder aufgelöst werden. In allen Arbeitsgruppen wirken Mitglieder des NSC-Stabs mit, in einigen übernehmen sie den Vorsitz. Als wichtigstes Gremium im NSC-System hat sich das Deputies Committee erwiesen, die Arbeitsgruppe der Stellvertreter der Ressortchefs. Hier werden Handlungsmöglichkeiten entwickelt und abgewogen, Verfahrensentscheidungen getroffen, schwierige Fragen an Facharbeitsgruppen delegiert, wiederaufgegriffen und zur Entscheidungsreife für die Ressortchefs (principals) vorangetrieben. Die Stellvertreter und Stellvertreterinnen leisten die Hauptarbeit der Ressortkoordinierung und des Krisenmanagements.[62] Den Vorsitz führt meist der stellvertretende Sicherheitsberater des Präsidenten. Für eine möglichst reibungslose Ressortkoordinierung ist entscheidend, mit wem diese Position besetzt wird und dass er oder sie einen vertrauensvollen und kollegialen Arbeitsstil hat.[63] In ihren Grundzügen blieb diese Aufbauorganisation über Jahrzehnte unverändert, obwohl die handelnden Personen und die politische Farbe der Regierungen wechselten. Weil sie sich bewährt hat.[64]

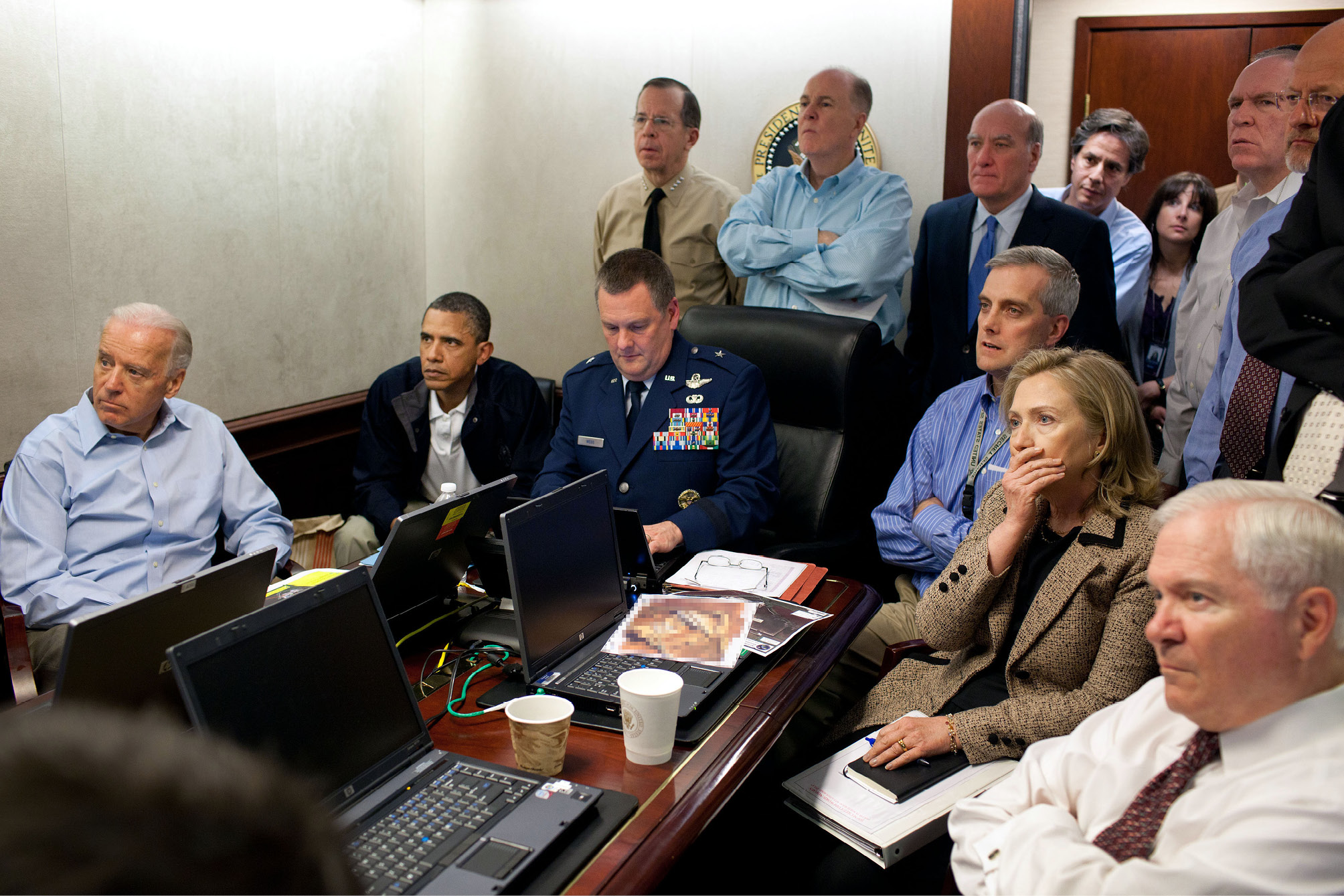

Während der Kommandoaktion gegen Osama bin Laden am 11. Mai 2011 versammelten sich Präsident Obama, Vizepräsident Biden, Außenministerin Hillary Clinton, Verteidigungsminister Robert Gates und weitere Mitarbeiter aus dem NSC-Stab

Für die Ablauforganisation des NSC-Systems war eine Prozessinnovation Kissingers prägend, die sich, unter wechselnden Bezeichnungen, ebenfalls bis heute bewährt hat.[65] Will die Regierung zu bestimmten Fragen eine Position entwickeln, werden sie in Form eines National Security Study Memorandum zur Prüfung an die Ressorts überantwortet. Diese Arbeitsaufträge ergehen schriftlich, legen die Federführung fest und sind mit Eckpunkten (terms of reference) versehen, welche die Reichweite des Arbeitsauftrags spezifizieren und welche Einzelfragen zu adressieren sind. Die Prüfungsergebnisse werden in einer Arbeitsgruppe des NSC-Systems beraten, ggf. nachbearbeitet und zu einer Vorlage für den Stellvertreter-Ausschuss verdichtet. Anschließend werden sie einer Entscheidung durch das Sicherheitskabinett oder den Präsidenten zugeführt und münden in ein National Security Decision Memorandum, eine Präsidenten-Direktive.

Die damals von Kissinger eingeführte Verfahrensinnovation bestand darin, dass die Vorlagen mindestens bis zur Beratung auf Ebene der Stellvertreter Handlungsoptionen und ihre möglichen Folgen aufzeigen sollten, anstatt zu einer konsentierten Empfehlung zu kommen. Der Zwang für die Ressorts, Einvernehmen erzielen zu müssen, fiel fort. Dafür konnten implizierte Pfadabhängigkeiten der Optionen durchdacht und aufgezeigt werden. Statt eine scheinbar alternativlose Kompromissempfehlung auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners „abnicken“ zu sollen, wurden dem Sicherheitskabinett und dem Präsidenten Entscheidungsmöglichkeiten mit ihren Konsequenzen dargelegt.[66] Besonders gut eignen sich die Study Memoranda dafür, zu Beginn einer neuen Amtszeit etablierte Politiken kritisch zu überprüfen, neue Themen zu setzen und gegenüber den außen- und sicherheitspolitischen Bürokratien die Initiative zu ergreifen. Hiervon sollte allerdings mit Augenmaß Gebrauch gemacht werden, um das NSC-System – oder dessen deutsches Pendant – nicht zu überlasten.[67]

3.4 Der NSC als Studienobjekt

Der NSC der USA bietet mehr als lediglich Anknüpfungspunkte für die deutsche Debatte und das Vorhaben der neuen Bundesregierung. Als Kopiervorlage ist er zwar ungeeignet wegen der Unterschiede zwischen dem präsidentiellen Regierungssystem der USA und dem parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik. Dagegen wird das US-amerikanische NSC-System zu einem wertvollen Studienobjekt, sobald man analytisch auftrennt, welche Funktionen sich unter dem Kürzel NSC in der Regierungspraxis verbergen: das Sicherheitskabinett, der sicherheitspolitische Stab des Regierungschefs und das interministerielle Koordinierungs-, Politikplanungs- und Krisenmanagementsystem, das der NSC-Stab antreibt.

Als Sicherheitskabinett hätte ein gestärkter BSR größere Erfolgschancen als der „full NSC“ in den USA, wegen der Trias aus Ressortprinzip, Kabinettsprinzip und Kanzlerprinzip im bundesdeutschen Regierungssystem. Gleichwohl bleiben Zweifel, ob er sich aus der langjährig geübten Regierungspraxis befreien könnte, nach der das Bundeskabinett nicht als Beratungs-, sondern als Beschlussorgan arbeitet. Und selbst ein als Kollegialorgan erfolgreicher BSR wird nichts daran ändern, dass Regierungschefinnen und -chefs die wichtigen, heiklen und folgenschweren Fragen in kleinster Runde oder unter vier Augen ansprechen.

Als sicherheitspolitischer Stab schafft der NSC die Voraussetzungen dafür, dass das Sicherheitskabinett und der Regierungschef gut vorbereitet beraten und entscheiden können. Das Zerrbild vom NSC-Stab als überbordendes Gegen-Außenministerium sollte endlich korrigiert werden. Der NSC-Stab konnte nur in einem Regierungssystem so stark anwachsen, das die außen- und sicherheitspolitischen Kompetenzen beim Präsidenten konzentriert. In der Bundesrepublik stehen einer solchen Entwicklung das Ressortprinzip (Art. 65 S. 2 GG), der Vorbehalt des Gesetzes bei der Errichtung von Bundesbehörden (Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG), der gesetzliche Aufgabenkatalog für den Auswärtigen Dienst (§ 1 GAD) und ein Koalitionspartner entgegen.

Das NSC-System zeigt, wie eine Antwort auf die häufig kritisierten Probleme mit der Ressortkoordinierung ausfallen kann. Ressortkoordinierung, ressortübergreifende sicherheitspolitische Planung und Krisenmanagement gehören zu seinen Kernkompetenzen. Vorbildlich am NSC-System der USA ist die Arbeit des Ausschusses der Stellvertreter (Deputies Committee), der als Koordinierungs- und Beratungsgremium unterhalb und vor dem Sicherheitskabinett unersetzlich geworden ist. Wenn es der Afghanistan-Enquete des Bundestags schwerfiel, sich zwischen einem neu zu schaffenden NSR auf Kabinettsebene und einem gestärkten Jour fixe auf Staatssekretärsebene zu entscheiden, so kann darin ein Hinweis darauf gesehen werden, dass dem BSR neuer Art eine sicherheitspolitische Staatssekretärsrunde oder Vorkonferenz beigegeben bzw. vorgeschaltet werden sollte.

Seine Leistungsfähigkeit hat eine Reihe von Ländern mit unterschiedlichen Regierungssystemen und Verwaltungskulturen und -traditionen bewogen, das NSC-System zu adaptieren. Der folgende Überblick über diese Replikationen beantwortet die Frage, ob und welche anderen institutionellen Lösungen gefunden wurden, die sich für eine Stärkung des Bundessicherheitsrats ebenso oder besser eignen als das US-amerikanische Original.

4 Nationale Sicherheitsräte in anderen Ländern

Die Organisationsform des US-amerikanischen Nationalen Sicherheitsrats ist vielfach auch außerhalb der USA nachgebildet worden. Allerdings mit unterschiedlichen Ausprägungen der drei Funktionen, die oben am Beispiel des US-NSC dargestellt wurden: ein Sicherheitskabinett, ein Stab bzw. Sekretariat unter einer Sicherheitsberaterin oder einem Sicherheitsberater und ein System interministerieller Ausschüsse und Arbeitsgruppen.

Das Spektrum der realisierten NSR wird durch zwei gegensätzliche Modelle abgesteckt. In Israel gibt es nur den Sicherheitsberater des Premierministers mit einem kleinen Mitarbeiterstab. Er steht scheinbar unvermittelt neben dem Sicherheitskabinett und erfüllt ihm gegenüber keine Dienstleistungsaufgaben. Im Gegensatz dazu ist der Bundessicherheitsrat der Republik Österreich sehr inklusiv und pluralistisch verfasst. Neben dem Bundeskanzler und den sicherheitsrelevanten Ressortchefs gehören ihm Vertreterinnen und Vertreter der Parlamentsfraktionen und ein Delegierter der Landeshauptmännerkonferenz an, vergleichbar der Ministerpräsidentenkonferenz in Deutschland.[68] Von seiner Zusammensetzung her käme der Bundessicherheitsrat Österreichs einer kleinen sicherheitspolitischen Bundesversammlung in Deutschland gleich, wenn es so etwas gäbe. Das österreichische Modell ist das einzige, das Vertreter der Exekutive mit denen der Legislative des Bundes und mit Repräsentanten der Exekutive der Bundesländer in einem Gremium zusammenführt und deshalb die Bezeichnung Nationaler Sicherheitsrat verdient. In allen anderen Ländern ist der NSR ein Gremium der National- bzw. Bundesexekutive. Eine Länderbeteiligung, wie sie auch für den deutschen NSR gefordert wurde,[69] ist mit Ausnahme Österreichs nirgends verwirklicht.

In den meisten Ländern verbirgt sich hinter dem NSR ein Kabinettsausschuss, dem neben einer Beratungskompetenz faktisch, gelegentlich auch rechtlich, eine Entscheidungskompetenz zukommt. Denn unter dem Vorsitz der Regierungschefin bzw. des Regierungschefs versammelt er alle Ministerinnen und Minister mit sicherheitsrelevanten Zuständigkeiten. Die Tabelle 1 zeigt, dass Nationale Sicherheitsräte in parlamentarischen wie in präsidialen Regierungssystemen verwirklicht sind. Damit ist das Argument hinfällig, ein NSR könne als Import aus dem präsidialen Regierungssystem der USA im parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik nicht funktionieren bzw. sei Anzeichen für präsidiale Überambitionen der Kanzlerin oder des Kanzlers.[70] Die Regierungen Großbritanniens, Japans[71], Indiens[72] und der Volksrepublik China[73] haben den NSC der USA und Alternativen gründlich geprüft, bevor sie ihn für ihre Regierungssysteme anpassten. Dies wurde auch den Befürwortern eines NSR für Deutschland empfohlen,[74] ohne erkennbare Konsequenzen. Die jüngste Nachbildung des NSC der USA ist zugleich die originalgetreueste. Der National Security Council Schwedens wurde im Jahr 2022 geschaffen, ist kleiner als das US-Vorbild, scheint dessen drei Funktionen aber sehr ausgewogen zu integrieren.

Die Aufgabenkataloge der Nationalen Sicherheitsräte unterscheiden sich zwar von Land zu Land, aber sicherheitspolitische Ressortkoordinierung, Planung und Krisenmanagement zählen überall zu den Kernaufgaben. Lagebeurteilung und die Ausarbeitung einer Sicherheitsstrategie werden häufig genannt. In einigen Ländern nimmt der Sicherheitsberater in Personalunion die Aufgabe des Geheimdienstkoordinators wahr. Hinweise darauf, dass die Sicherheitskabinette oder deren Sekretariate bzw. Stäbe auf ein Lagezentrum zurückgreifen können, finden sich nicht, was aber nicht bedeutet, dass dies nicht der Fall ist. In den NSC-Systemen Großbritanniens und Indiens wurde versucht, externen Sachverstand mittels eines Beirats oder Ausschusses einzubinden, ohne nachhaltigen Erfolg.[75] Komplexere NSR-Systeme aus Unterausschüssen des Sicherheitskabinetts und interministeriellen Arbeitsgruppen wurden von wenigen Regierungen aufgebaut. Wo dies erfolgreich war, finden sich stets leistungsfähige Sekretariate, Stäbe oder außen- und sicherheitspolitische Abteilungen in den Kanzleien der Regierungschefs, meist mit zwei bis drei stellvertretenden Sicherheitsberatern. Offenbar besteht eine Wechselwirkung zwischen personeller Ausstattung des bürokratischen Unterbaus und dem Funktionieren des NSR-Systems. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters in Australien wieder abgeschafft wurde, weil er die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllte. Er scheint über wenig oder kein Personal verfügt zu haben.[76] Aufschlussreich für die deutsche Debatte ist, dass das Sekretariat bzw. der Stab des Sicherheitskabinetts mit Sicherheitsberater überall organisatorisch in der Regierungszentrale angesiedelt ist. Die Forderungen, den bürokratischen Unterbau eines gestärkten BSR nicht im Kanzleramt, sondern im Auswärtigen Amt oder teilweise im Verteidigungsministerium[77] anzusiedeln, können sich auf keine Vorbilder im Ausland berufen.

Trotz seiner weiten Verbreitung gibt es Regierungen, die ohne NSC/NSR auskommen, wie die Dänemarks, der Niederlande und Norwegens. Und doch haben sie Sicherheitsstrategien vorgelegt, wie Dänemark und die Niederlande. Norwegen hat sich im Januar 2003 für eine Nationale Sicherheitsbehörde entschieden und diese mit Sicherheitsvorsorge, Abwehr hybrider Bedrohungen, Cyberabwehr und dem Schutz Kritischer Infrastruktur beauftragt.[78]

Weil die NSCs Großbritanniens und Japans im Unterschied zum NSC der USA wiederholt als geeignetere Vorbilder für eine Stärkung des BSR genannt wurden,[79] wird nun näher auf sie eingegangen.

4.1 Großbritannien

Der National Security Council Großbritanniens baut auf einer langen Tradition von Vorläufergremien auf, die bis in das Jahr 1902 zurückreicht. Den Kriegskabinetten waren Unterausschüsse zugeordnet und ihnen stand ein Sekretariat unter Leitung eines hochrangigen Ministerialbeamten zur Verfügung, der sich das Vertrauen des Premierministers und der Kabinettsmitglieder erarbeitete und als Vorbild für den Nationalen Sicherheitsberater als „ehrlichen Makler“ gelten kann. Traditionell nahmen an den Beratungen des Sicherheitskabinetts auch hochrangige Ministerialbürokraten und Spitzenmilitärs teil. Weitere Personen wurden je nach Lage und Thema hinzugeladen. Während des Kalten Krieges wurde ein Ausschuss der Amtschefs der Ministerien geschaffen, der das Sicherheitskabinett „flankierte“.[80]

Den modernen NSC rief Premierminister David Cameron am 12. Mai 2010 ins Leben, als eine seiner ersten Amtshandlungen. Gleichzeitig ernannte er einen National Security Advisor. In der Person des Sicherheitsberaters wurden Funktionen vereint, die zuvor auf verschiedene Ämter verteilt waren.[81] Noch in der Opposition hatte die Konservative Partei Pläne für eine Organisationsreform des Sicherheitsapparats ausgearbeitet. Camerons NSC-System stellte keinen Bruch mit der bisherigen Praxis dar, sondern deren Weiterentwicklung.

Unter Camerons Vorsitz trat der NSC in jeder Sitzungswoche des Parlaments zusammen, meist im Anschluss an das Kabinett. Beraten wurden in der Regel zwei Sitzungsvorlagen, in die kurz mündlich eingeführt wurde. Zum regelmäßigen Teilnehmerkreis gehörten der Stellvertreter oder die Stellvertreterin des Premiers, die Minister bzw. Ministerinnen für Auswärtiges, Inneres, Verteidigung, Finanzen, Energie und Klimawandel, Entwicklungszusammenarbeit sowie der Minister des Cabinet Office, vergleichbar dem Kanzleramtschef in Deutschland. Fallweise wurden hochrangige Beamte und Offiziere hinzugezogen, wie der Sicherheitsberater, der Kabinettssekretär, der Generalstabschef, der Amtschef des Auswärtigen Amtes, Leiter oder Leiterin der Nachrichtendienste oder deren Koordinator. Sehr selten nahmen der Vorsitzende der Mehrheitsfraktion, deren Parlamentarischer Geschäftsführer oder der Oppositionsführer an Sitzungen des NSC teil.[82] Der NSC bildete zu Camerons Regierungszeit drei Ausschüsse, von denen zwei unter ähnlicher Bezeichnung bis heute bestehen, nämlich der Ausschuss für Nukleare Abschreckung und Sicherheit und der Ausschuss für Resilienz. Der dritte NSC-Ausschuss beschäftigt sich heute mit der Ukraine.[83] Dem NSC und seinen drei Ausschüssen stehen jeweils Ausschüsse auf der Ebene der Amtschefs (Permanent Secretaries) zur Seite. Nach Lage und Bedarf werden Unterausschüsse gegründet und wieder aufgelöst.

Das „Sekretariat“ des britischen NSC verfügt mit 180–200 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) über eine personelle Ausstattung, die der durchschnittlichen Größe einer Abteilung in einem britischen Regierungsministerium entspricht. Unter Premierminister Cameron war es in sechs fachliche Direktorate gegliedert. Deren Zahl und Aufgabenzuschnitt wurden seither immer wieder angepasst. Geleitet werden sie von zwei bis drei stellvertretenden Sicherheitsberatern. Als Sicherheitsberater wählten die Premiers bisher Karrierediplomaten mit breitem Erfahrungshintergrund aus, also intime Kenner des Regierungsapparats mit Netzwerkkompetenz. Die Ressorts kommunizieren mit dem NSC-Sekretariat über Kopfstellen oder Sicherheitskabinettsreferate.[84]

Die Erfahrungen mit dem britischen NSC bestätigen die Erfahrungen, die mit dem der USA gemacht wurden. Als Instrument des Regierungschefs spiegelt er dessen Prioritäten und Arbeitsstil wider. Unter Cameron trat der NSC wöchentlich zusammen, unter Johnson lange Zeit gar nicht.[85] Weil Premierminister Cameron sich besonders für Außenpolitik interessierte, beschäftigte sich der NSC hauptsächlich mit außenpolitischen Fragen. Eine Integration von innerer und äußerer Sicherheit gelang in seiner Amtszeit nicht. Ebenso wie der NSC der USA erhielt auch der britische NSC schlechte Kritiken, was die Diskussion und Entwicklung längerfristiger Strategien angeht.[86] Hier wie dort nehmen neben Ressortchefinnen und -chefs auch Spitzenbeamte und der Chef des Generalstabs an den Sitzungen teil, je nach Thema und Bedarf. Im britischen NSC-System spielt die Permanent Secretaries Group der Amtschefs dieselbe unentbehrliche Rolle wie das Deputies Committee im US-amerikanischen. Und in beiden Systemen muss der Sicherheitsberater nicht nur dem Regierungschef dienen, sondern auch dem Abstimmungsprozess zwischen den Ressorts, wenn er nachhaltig erfolgreich sein will.

Vor allem drei Lehren sind es, die der britische NSC für die deutsche Debatte bereithält: Erstens, ein NSC erfordert das Engagement des Regierungschefs; Zweitens, Sicherheitsberater können erfolgreich unter Spitzendiplomaten rekrutiert werden; Drittens, ein NSC-System kann auch unter den Bedingungen einer Koalitionsregierung funktionieren.[87]

4.2 Japan

Anders als der britische National Security Council konnte der japanische auf keinen erfolgreichen Vorbildern oder anerkannten Traditionen aufbauen. Die Schaffung des NSC war vielmehr „das Kernstück der ehrgeizigsten Umorganisation des außen- und sicherheitspolitischen Apparats Japans seit dem Ende des Krieges […] im Jahre 1945.“[88] Als Premierminister Shinzō Abe den NSC am 4. Dezember 2013 zu dessen erster Sitzung zusammenrief, nur wenige Tage nach Verabschiedung des Gründungsgesetzes, sollte dies den Aufbruch in eine neue Ära markieren. Kurz darauf wurde die erste Nationale Sicherheitsstrategie bekanntgegeben. Einen Monat danach nahm das Sekretariat des NSC mit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seine Arbeit auf.[89] Damit waren innerhalb kürzester Zeit alle drei Säulen der neuen Sicherheitsarchitektur am Platz.

Diese schnelle Abfolge der Schritte war nur möglich, weil Abe seit etwa zehn Jahren mit engen Vertrauten zielbewusst an ihrer Vorbereitung gearbeitet hatte. Nach seinem Wahlsieg im Dezember 2012 beauftragte Abe seinen langjährigen politischen Weggefährten Shōtarō Yachi als Sonderberater mit der Aufgabe, ein NSC-System für Japan aufzubauen.[90] Yachi war einige Jahre zuvor als stellvertretender Außenminister aus den Diensten der Regierung ausgeschieden. Abe ernannte ihn zum Generalsekretär des NSC und Leiter des NSC-Stabes, also zu seinem Sicherheitsberater. Zwar ist der japanische NSC eine Schöpfung Abes, doch kam darin der Konsens der politischen Elite zum Ausdruck, dass das dramatisch verschlechterte sicherheitspolitische Umfeld des Landes moderne und reaktionsschnelle Strukturen erfordere.[91]

Eine Besonderheit von Japans NSC besteht in seinen drei unterschiedlichen Formaten. Am Vier-Minister-Treffen nehmen neben dem Premier und seinem Kanzleichef auch die Minister für Auswärtiges und für Verteidigung teil, in der Regel zweimal in der Woche. In diesem Format ist das Sicherheitskabinett sehr schnell handlungsfähig. An der Neun-Minister-Sitzung nehmen zusätzlich die Minister für Finanzen, Inneres, Wirtschaft, Handel und Verkehr, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus sowie der Vorsitzende der Kommission für Öffentliche Sicherheit teil. In der großen Zusammensetzung werden beispielsweise die Verteidigungsplanung und Haushaltsangelegenheiten des Landes beraten. Schließlich kann der Premier einen kleinen NSC als Notfallkabinett zusammenrufen, was bisher aber noch nicht notwendig wurde. In den ersten drei Jahren seines Bestehens trat der NSC mehr als 121-mal zusammen, 92-mal im Vier-Minister-Format und 29-mal im Neun-Minister-Format.[92] Neben den Ressortchefs nehmen auch hochrangige Ministerialbeamte und der Sicherheitsberater an den Sitzungen des Sicherheitskabinetts teil.

Das NSC-Sekretariat ist eine Abteilung in der Kanzlei des Premierministers und wird unter der Amtsbezeichnung „Generalsekretär“ von seinem Sicherheitsberater geleitet. Ihm unterstehen zwei stellvertretende Generalsekretäre, drei weitere hohe Beamte auf der nächsten Hierarchieebene und ursprünglich sechs Arbeitseinheiten mit geografischen und funktionalen Zuständigkeiten. Im Jahre 2020 wurde eine siebte Arbeitseinheit hinzugefügt und mit wirtschaftlichen Aspekten von Sicherheit betraut. Mit 70 bis 90 Mitarbeitenden ist das japanische NSC-Sekretariat personell schwächer als seine amerikanischen und britischen Pendants, hat aber eine Hierarchieebene mehr. Das Personal wird aus den Sicherheitsressorts abgeordnet. Gegen externen Sachverstand scheint das japanische NSC-System abgeschottet. Zur Vorbereitung der Vier-Minister-Sitzungen gibt es eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Generalsekretärs, an der seine beiden Stellvertreter, die Politischen Direktoren des Außenamtes und des Verteidigungsministeriums sowie der Planungschef des Generalstabs teilnehmen. Ebenfalls vertreten ist Personal der Abteilung für Aufklärung und Nachrichtendienste und des Büros für Krisenmanagement in der Kanzlei des Premierministers.[93]

Dem Autor fällt es schwer, das japanische NSC-System aktuell zu beurteilen. Denn die nicht-japanische wissenschaftliche Literatur dazu ist spärlich, reißt mit dem Jahr 2018 ab und stammt aus der Feder US-amerikanischer Wissenschaftler, die es explizit[94] oder implizit[95] mit dem der USA vergleichen. Einerseits wird der japanische NSC als Triumph über eine schwerfällige, im Silodenken und in Ressortegoismen befangene Ministerialbürokratie gefeiert. Die Reform habe ihre Ziele erreicht: mehr politische Führung in außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsprozessen, mehr Strategiekompetenz, verbesserte Krisenreaktionsfähigkeit und Ressortkoordinierung.[96] Der Durchbruch zu einer Außen- und Sicherheitspolitik aus einem Guss sei endlich gelungen. Andererseits wird trotz des Zugeständnisses, dass die japanische Sicherheitspolitik reaktionsschneller geworden ist, auf Zuständigkeitskonflikte verwiesen und vor allem angezweifelt, dass die neue Organisation ohne die Ausnahmekonstellation Abe/Yachi gegenüber der mächtigen Ministerialbürokratie auf Dauer erfolgreich sein könne.[97]

Für die deutsche Debatte über eine Stärkung des BSR ist aufschlussreich, dass dieselben Argumente, die gegen einen NSR für Deutschland vorgebracht wurden, auch gegen den japanischen NSC angeführt wurden: ein NSC passe nicht in ein parlamentarisches Regierungssystem, er führe zu einer übermäßigen Zentralisierung von Macht beim Regierungschef, zu Lasten des Kabinetts als Kollegialorgan und leiste einer Militarisierung der Außenpolitik Vorschub.[98] Die überwältigende Mehrheit des japanischen Parlaments teilte diese Bedenken letztlich nicht, sondern sah die größere Gefahr in einem schwerfälligen und nicht krisenfesten Sicherheitsapparat. Bei der Abstimmung über das Gesetz zur Schaffung des japanischen NSC stimmten die Mitglieder des Parlaments mit 213 zu 18 Stimmen dafür.[99]

Noch deutlicher als das britische Beispiel zeigt das japanische, dass der Aufbau eines NSC-Systems nur gelingt, wenn der Regierungschef ihn energisch und mit seiner ganzen Autorität vorantreibt. Das japanische Beispiel demonstriert, dass sich bei einem sehr engen Vertrauensverhältnis zwischen Regierungschef und seinem klug ausgewählten Sicherheitsberater der Schwerpunkt und die Initiative im außen- und sicherheitspolitischen Regierungshandeln in die Kanzlei des Premiers verlagert, weg vom Außenministerium. Insofern dürfte es die Ängste des Auswärtigen Amtes vor Bedeutungsverlust durch einen NSC schüren. Bezüglich seiner Arbeitsschwerpunkte zeigt sich ein vergleichbares Muster wie bei seinem britischen Äquivalent. Die Außen- und Sicherheitspolitik dominiert. Für eine erfolgreiche Integration innerer und äußerer Sicherheit gibt es keine Anhaltspunkte, zumindest nicht bis zum Jahr 2018. Eine Besonderheit des japanischen Modells besteht darin, dass es für die Rolle als Krisen- und Kriegskabinett optimiert ist.[100]

Die Untersuchung von Aufbau, Arbeitsweisen, Stärken und Schwächen Nationaler Sicherheitsräte im Ausland führt nun zu der Frage, welche Aufgaben ein gestärkter Bundessicherheitsrat im Regierungssystem der Bundesrepublik erfüllen soll und was von ihm konkret erwartet wird.

5 Die Aufgaben eines gestärkten Bundessicherheitsrats

Die Debatte über einen NSR für Deutschland erbrachte bislang keinen konsentierten und operationalisierbaren Aufgabenkatalog. Die „Umschreibung der Funktionen“, die von ihm erwartet werden, fallen häufig sehr „vage“ aus.[101] Das gilt auch für die Formulierungen im Koalitionsvertrag vom April 2025. Die Aufgaben für einen gestärkten BSR werden daher einerseits aus den einschlägigen Versatzstücken der Debatte abgeleitet und andererseits aus den Funktionen, die ausländische NSCs erfüllen.

5.1 Ressortkoordinierung

Folgt man der Debatte und den von vielen Seiten erhobenen Forderungen, so ist das größte Problem, dem ein NSR abhelfen soll, die als mangelhaft empfundene Koordinierung der Ressorts und Dienststellen, die in der Bundesregierung mit Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik im weiten Sinne befasst sind. Im Munich Security Report heißt es: „Koordinierung gilt seit langem als eine Problemzone der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik.“[102] Darin besteht Übereinstimmung.[103]

Allerdings führen nicht nur außenstehende Beobachter Klage über die Ressortabstimmung, sondern auch aktiv Beteiligte. Aus dem NSC-Stab des US-Präsidenten, der aufgrund seiner verfassungsmäßigen Stellung in der Außen- und Sicherheitspolitik bekanntlich wesentlich durchsetzungsfähiger ist als etwa der Bundeskanzler, vernahm man den Stoßseufzer eines Direktors: „Die Ressortabstimmung ist langsam, häufig unkonzentriert, einfach zu blockieren und besessen davon, Einvernehmen zu erzielen.“[104] Legionen von Ministerialbürokraten aller Länder würden bereitwillig zustimmen.

Warum ist das so? Wegen zweier Strukturmerkmale, welche die Ressortabstimmungsprozesse und das Verhalten ihrer Akteure prägen. Erstens ist die Abstimmung zwischen Ressorts darauf angelegt, Einvernehmen herzustellen, einen Konsens zu erzwingen, der immer in einem Kompromiss besteht, welcher naturgemäß niemanden zufrieden stellt. Diese Einigungsversuche werden nacheinander auf aufsteigenden Hierarchieebenen unternommen, was Zeit beansprucht, bis sie in Ausnahmefällen in Deutschland das Kabinett erreichen (§ 17 GO BReg – Geschäftsordnung der Bundesregierung), was jedoch in einem auf Einigung zielenden Prozess dem Eingeständnis des Scheiterns gleichkäme. Zweitens sind die beteiligten Ressorts Träger unterschiedlicher Interessen, was zwangsläufig zu Konflikten führt, die vielfältige Ausprägungs- und Austragungsformen finden, wie sie in der US-Politikwissenschaft in den 1970er Jahren als Bureaucratic Politics thematisiert wurden.[105] Einigungszwang bei Interessengegensätzen bilden das Paradox, das in der Ressortabstimmung aufgelöst werden muss.

Damit ist klar, wer die Letztverantwortung für eine erfolgreiche Ressortabstimmung trägt und wo eine Verbesserung ansetzen muss: Die Geschäfte der Bundesregierung leitet der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin (Art. 65 S. 4 GG) und hat auf die Einheitlichkeit der Geschäftsführung hinzuwirken (§ 2 GO BReg). Hierzu steht ihm oder ihr das Bundeskanzleramt zur Verfügung, dessen Leitung gleichzeitig Sekretärin bzw. Sekretär der Bundesregierung ist, also des gesamten Kabinetts (§§ 7, 21 Abs. 1 GO BReg). Die Kritik an mangelhafter Koordinierung in der Außen- und Sicherheitspolitik ist mithin stets eine Kritik am Kanzler bzw. an der Kanzlerin, am Kanzleramtsminister und Kanzleramt.

Weniger klar ist hingegen, was diejenigen, die sich von einem deutschen NSR bessere Koordinierung erhoffen, darunter genau verstehen. Es überwiegen negative Beschreibungen: Es gehe nicht nur darum, „Zuständigkeiten abzufragen“, um mehr als lediglich „gegenseitige Unterrichtungen über den aktuellen Stand von Planungen und Projekten“, sondern beispielsweise darum, „Schwerpunkte und Weisungen“ besser aufeinander abzustimmen.[106] Als Anforderungsprofil für eine Organisationsreform taugen diese Umschreibungen wenig.

Eine notwendige Voraussetzung für erfolgreiche Ressortkoordinierung ist die Kenntnis dessen, was in den Ressorts geschieht, geplant ist und priorisiert wird. Diese Informationen zu beschaffen, ist Aufgabe der Spiegelreferate in den Abteilungen des Bundeskanzleramts. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen täglich in Kontakt mit „ihren“ Ressorts, fordern Vorbereitungsunterlagen an, fragen Sachstände ab, dienen aber auch umgekehrt den Ministerien als Anlaufstelle für informelle Voranfragen, wie bestimmte Themen oder Projekte in der Regierungszentrale eingeschätzt werden.

Werden die Wissensstände der Spiegelreferate im Kanzleramt zusammengeführt, dann entstehen „Lagebilder“ von bestimmten Themen und Problemen, die im Regierungsapparat einmalig sind, zwar nicht in der Tiefe, mit denen sie durchdrungen werden, aber in ihrer synoptischen Qualität. Für Ressortkoordinierung ist vollständiger Überblick wichtiger als Durchblick im Detail. Interessengegensätze zwischen Ressorts können frühzeitig erkannt werden, ebenso positive wie negative Zuständigkeitskonflikte, also wenn Akteure sich gegenseitig Zuständigkeiten streitig machen oder wenn niemand eine Aufgabe wahrnimmt. In der Zusammenschau wird sichtbar, wenn Ministerien ein ressortübergreifendes Thema mit unterschiedlichen Prioritäten bearbeiten oder wenn ein Vorhaben, das aus Sicht des Kanzleramts wichtig oder eilig ist, von der Prioritätenliste eines Ressorts „hinten runterzufallen“ droht. Um die Kenntnisse der Spiegelreferate für die Ressortkoordinierung und -steuerung optimal nutzen zu können, müssen sie personell gut ausgestattet sein, ihre Leitungen müssen sich untereinander vertrauensvoll austauschen und die Gruppenleitungen im Kanzleramt müssen die beschriebene Früherkennungsfunktion einfordern und honorieren.

Zusätzlich zur Arbeitsebene kann das Bundeskanzleramt auf der zweiten Führungsebene in die Ministerien hineinhören und -wirken. Die Abteilungsleiterinnen bzw. Abteilungsleiter des Kanzleramts nehmen meist an den regelmäßigen Dienstbesprechungen der beamteten Staatssekretäre der Häuser mit ihren Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern teil.[107] So gewinnen sie ein Bild davon, was auf dieser Ebene Aufmerksamkeit genießt und können ansprechen, was dem Bundeskanzleramt wichtig ist.

Entscheidend für eine bessere Ressortkoordinierung ist, wie das Bundeskanzleramt auf die interministeriellen Lagebilder reagiert, eher passiv oder aktiv. Hier ist eine Mischung aus Achtung vor dem Ressortprinzip (Art. 65 S. 2 GG), selbstbewusster Vertretung des Kanzlerprinzips (Art. 65 S. 4 GG), Fingerspitzengefühl, aber auch Konflikt- und Eskalationsbereitschaft gefragt. Diese Mischung hat jedoch nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kanzleramtes von ihrer Leitung für eine aktive Ressortkoordinierung mandatiert sind und sich im Konfliktfall auf deren Unterstützung verlassen können. Schwache Ressortkoordinierung ist häufig eher ein Führungs-, denn ein Organisationsproblem.

Eine aktive Ressortkoordinierung wird die Einigungsmechanismen bedienen, also versuchen, rechtzeitig einen Kompromiss zwischen widerstreitenden Ressortinteressen zu vermitteln und im Falle des Scheiterns zügig die Hierarchie der Einigungsformate hinauf eskalieren. Ein wirksames Vorgehen kann darin bestehen, dass die Regierungszentrale selbst einen Einigungsvorschlag entwickelt, statt eine Einigung lediglich anzumahnen. Dies ist zwar keine „kleine Richtlinienkompetenz“, kann aber ähnlich wirken und unspektakulär und gesichtswahrend im Vorfeld von Einigungsgesprächen genutzt werden.

Wie in den Abschnitten zu den USA, Großbritannien und Japan gezeigt, hat sich in allen beispielgebenden NSC-Systemen ein Gremium sehr bewährt, in dem die Staatssekretäre der Häuser zusammenarbeiten, die im Sicherheitskabinett vertreten sind. Diese Gremien haben eine Schlüsselstellung. Bezeichnenderweise enthält der Bericht des Afghanistan-Untersuchungsausschusses mehrere Hinweise darauf, dass Staatssekretärsrunden für die Abstimmung der Ressorts große Bedeutung erlangten, weswegen der vormalige sicherheitspolitische Jour fixe auf Ebene der beamteten Staatssekretäre zu einer regelmäßigen Runde geworden zu sein scheint, die sich allerdings nur einmal im Monat trifft.[108] Zur Stärkung des BSR gehört deshalb die Einrichtung einer regelmäßig und mindestens sitzungswöchentlich tagenden Staatssekretärsrunde unter Vorsitz des Bundeskanzleramts, analog zu den NSC-Systemen der USA, Großbritanniens und Japans. Den Vorsitz kann der Sicherheitsberater oder die Sicherheitsberaterin nur auf Augenhöhe erfolgreich wahrnehmen, weshalb er oder sie ebenfalls das Amt einer Staatssekretärin oder eines Staatssekretärs bekleiden sollte. Nahezu derselbe Personenkreis trifft sich in der Vorkonferenz zum Kabinett am Montag und in der Nachrichtendienstlichen Lagebesprechung unter Vorsitz des Chefs Bundeskanzleramt (ND-Lage) am Dienstagmorgen. Um das Zeitbudget der beamteten Staatssekretäre zu schonen, wäre zu prüfen, ob die sicherheitspolitische Staatssekretärsbesprechung mit der ND-Lage zusammengelegt werden kann. Dafür spricht, dass die Themen dann in Kenntnis der aktuellen Lage beraten werden. Dagegen spricht, dass ein aktueller Lagebezug grundsätzliche Erörterungen von Themen mit längerem Zeithorizont erschwert.

5.2 Ressortübergreifende Planung, Innovation und Strategieformulierung

Fast ebenso häufig wie bessere Koordinierung wird von einem deutschen Nationalen Sicherheitsrat „vorausschauende Themensetzung“ erwartet. Er möge „Vorschläge machen, Ideen entwickeln, Optionen vorstellen“[109], „gemeinsame Strategie- und Zielentwicklung“ betreiben, „ressortübergreifende strategische Planung“[110] und „strategische Vorausschau“[111], wie eine Denkfabrik. Sein administrativer Unterbau solle „initiativ und mobilisierend zuständig“ sein für die „Organisation von Strategieprozessen“.[112] Denn die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik müsse insgesamt „strategischer werden“.[113] Diese Erwartungen an einen BSR formuliert auch der Koalitionsvertrag 2025.

Im inflationären und trivialisierenden Gebrauch des Strategiebegriffes kommt häufig das Verlangen zum Ausdruck, aus dem Reaktionsmodus heraus und „vor die Lage zu kommen“, wie es im Jargon der Nachrichtendienste heißt, um vorausschauend agieren und gestalten zu können[114], aber eben auch die gleichzeitige Ratlosigkeit, wie dies zu schaffen ist. Da liegt es nahe, diese Aufgabe an ein neues Gremium oder einen Mitarbeiterstab zu adressieren. Doch so einfach ist es leider nicht getan. Und eine operationalisierbare Aufgabenbeschreibung wird daraus ebenfalls nicht.

Grundsatzfragen und Vorhaben mit längerem Zeithorizont können nachweislich erfolgversprechend an Planungsstäbe delegiert werden.[115] Dafür benötigen sie klare Beschreibungen der Probleme, mit denen sie sich befassen sollen, und der Rahmenbedingungen, die zu beachten sind. Im NSC-System der USA waren die National Security Study Memoranda hierfür zeitweise sehr nützlich und erfolgreich. In einem BSR-System könnten vergleichbare Prüfaufträge von der sicherheitspolitischen Staatssekretärsrunde ausgehen, die Fragestellung und Zielsetzung benennt und Federführung und Bearbeitungszeit festlegt. Damit die Prüfergebnisse eine fruchtbare Diskussion anstoßen, ist es ratsam, ausdrücklich mehrere Handlungsoptionen mit Abschätzung ihrer jeweiligen Folgen zu verlangen, also kein Konsensprodukt. An ressortübergreifenden Themen, die eine gründlichere Prüfung rechtfertigen, dürfte derzeit kein Mangel herrschen. Da ressortübergreifende Fragestellungen definitionsgemäß nicht in die Eigenverantwortung der Ressorts fallen, kann dem Bundeskanzleramt ein solches agenda setting zumindest rechtlich nicht bestritten werden.

Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass die beteiligten Ministerien und Behörden auf eine gemeinsame Antwort auf ein konkretes Problem hinarbeiten, statt abstrakte Papiere zu verfassen, die zwar häufig den Begriff „Strategie“ in ihrer Überschrift tragen, aber keine konkreten Handlungsvorschläge enthalten. Außerdem werden sie nicht gezwungen, ihre Vorzugsvariante einem Kompromiss zu opfern, sondern können sie argumentativ verteidigen. In interministerielle Prüfprozesse dieser Art könnte externer Sachverstand in verschiedener Weise eingespeist werden: als Impulsvortrag vor einer interministeriellen Arbeitsgruppe, als Ergänzungsgutachten zu Einzelfragen, mit denen die Ministerien überfordert oder überlastet wären, oder als Parallel- oder Gegengutachten und unabhängige „zweite Meinung“ zum Prüfauftrag. Die meisten dieser Prüfaufträge können von den Spiegelreferaten im Kanzleramt verfolgt und mitbetreut werden, wenn sie hierfür personell aufgestellt sind. Für Prüfaufträge von größerer Tragweite, längerer Dauer oder für „Neuland-Themen“[116], deren Federführung hilfsweise und vorübergehend vom Bundeskanzleramt übernommen werden muss, sollte ein eigenes Referat eingerichtet werden. Ihm obläge zudem der Kontakt zu den Planungsstäben im Auswärtigen Amt und im Verteidigungsministerium sowie zur Arbeitsgruppe Krisenfrüherkennung. Zudem würde es als eine Art Spiegelreferat für Denkfabriken, politikberatende Stiftungen, Wissenschaft und Planungseinheiten in den NSC/NSR-Sekretariaten befreundeter Staaten arbeiten.

Auf einem anderen Blatt als themenbezogene ressortübergreifende Planung steht die Nationale Sicherheitsstrategie. Zwar ist der Dualismus von Rat und Strategie in der deutschen Debatte fest verankert.[117] Und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion forderte, dass ein zum NSR aufgewerteter Bundessicherheitsrat im ersten Regierungsjahr eine Nationale Sicherheitsstrategie vorlegen solle.[118] Doch die Erfahrungen mit der ersten zeigen, dass ihr mühsamer Abstimmungsprozess selbst das personell vergleichsweise gut ausgestattete Auswärtige Amt herausforderte und nicht termingerecht bewältigt werden konnte. Zudem fiel die Kosten-Nutzen-Bilanz der ersten Nationalen Sicherheitsstrategie nicht überzeugend aus. Von den zwischenzeitlichen Ereignissen ist sie längst überholt.[119] Ihr Prestigewert mag die Ressourcen gerechtfertigt haben, die in sie investiert wurden. Ihr Nutzwert als Entscheidungshilfe und Handlungsrahmen tat es nicht. Wer den Erfolg eines BSR-Systems neuer Art will, sollte die knappen Ressourcen seines administrativen Unterbaus nicht auch noch als „Redaktionskonferenz“ für „schöne Regierungsliteratur“ gebrauchen.

Zum Ende dieses Unterabschnitts müssen die Erwartungen an ressortübergreifende Planung gedämpft werden. Obwohl in einigen NSC-Stäben Direktorate für strategische Planung geschaffen wurden,[120] gilt sie überall als Stiefkind. Vorausschauen und -denken hat im Politikbetrieb nur eine kleine Lobby, die gegenüber der jeweils aktuellen Krise keine Chance hat.[121]

5.3 Ressortübergreifende Lagebeurteilung und Krisenreaktion

Als weitere Aufgaben für einen gestärkten BSR werden „Bewertung der Gesamtlage“ genannt und die „ressortübergreifende Lagefeststellung und -beurteilung“. Er solle „die Lagebilder der Ressorts abgleichen und zusammenführen und für alle Ressorts transparent machen“. Damit hängen „Krisenmanagement und Krisenreaktion“ eng zusammen.[122] Der Koalitionsvertrag vom April 2025 will den neuen BSR als einen „Bund-Länder- und ressortübergreifenden nationalen Krisenstab der Bundesregierung“ und als ein „Nationales Lagezentrum“.[123]

Krisenmanagement setzt ein Lagebild und eine Lagebeurteilung voraus. Bereits diese notwendige Voraussetzung scheint im Kanzleramt nicht gegeben zu sein. Ein Lagezentrum ist dem Büro des Chefs des Bundeskanzleramts angegliedert, nicht der Abteilung 7, welche die Nachrichtendienste koordiniert und beaufsichtigt und nicht der Abteilung 2 für Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik.[124] Während der Kanzlerschaft Angela Merkels wurde ein „Lagezentrum der Bundesregierung für Außen- und Sicherheitspolitik“ aufgebaut, allerdings als Referat 041 im Leitungsbereich des Auswärtigen Amtes, nicht im Kanzleramt![125] Ein Lagezentrum der Bundesregierung sollte dort angesiedelt sein, wo ihre Geschäftsführung ist. Die „Gesamtlagefeststellung und Lagebeurteilung“ ist eine „ressortübergreifende Aufgabe“, die rund um die Uhr im Kanzleramt wahrgenommen werden muss.[126] Der gestärkte BSR, die ihm vorgelagerte Staatssekretärsbesprechung, die ND-Lage, der Sicherheitsberater und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten jederzeit auf ein Lage- und Krisenmanagementzentrum im Bundeskanzleramt zugreifen können. Es sollte über Verbindungsbeamte aus den Sicherheitsbehörden verfügen, wie dies beim Krisenreaktionszentrum im Auswärtigen Amt der Fall ist.[127] Vor allem aber werden in Lagebeurteilungen erfahrene Beamte benötigt, welche Informationen filtern, analysieren und für die Entscheider verdichten und aufbereiten.[128] Eine moderne, redundante und abhörsichere Kommunikationsinfrastruktur sollte Standard sein.

Das Beispiel des japanischen Sicherheitskabinetts mit seinen Vier-Minister- und Krisen-Formaten gibt Anlass, über die Krisenreaktionsfähigkeit des BSR nachzudenken. Im Bundessicherheitsrat sind unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers und im Beisein des Chefs des Bundeskanzleramts die Ressorts für Auswärtiges, Inneres, Justiz, Finanzen, Wirtschaft, Verteidigung sowie Wirtschaftliche Zusammenarbeit vertreten (§ 2 Abs. 2 GO BSR – Geschäftsordnung des Bundessicherheitsrats), also neun Personen. Sie alle könnten sich vertreten lassen (§ 3 Abs. 1 S. 1 GO BSR). Die Stimmberechtigung und Beschlussfähigkeit sind von der GO BSR nicht ausdrücklich geregelt.[129] Zwar fehlt ein Verweis auf die Regelung der Beschlussfähigkeit der Bundesregierung (§ 24 GO BReg). Doch für Ausschüsse des Kabinetts gelten dieselben Grundsätze wie für das Kabinett selbst.[130] Danach ist auch der BSR beschlussfähig, wenn einschließlich des oder der Vorsitzenden die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst und bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des oder der Vorsitzenden. Im akuten Krisenfall könnte es schwierig werden, alle neun Mitglieder des BSR rechtzeitig zusammen zu ziehen. Der Fall könnte eintreten, dass ausgerechnet die Spitzen der Sicherheitsressorts sich vertreten lassen müssen oder dass einige dieser Ministerien gar nicht teilnehmen können. Der GO BSR könnte ein neuer Absatz 3 zu § 2 hinzugefügt werden, demzufolge der BSR beschlussfähig ist, wenn der Bundeskanzler und die Minister für Auswärtiges, Inneres und Verteidigung oder ihre Stellvertreter anwesend sind und dass der BSR entsprechend § 24 Abs. 2 GO BReg beschließt. Damit wäre ein handlungsfähiges Krisenkabinett geschaffen.[131]

5.4 Wie eine Länderbeteiligung aussehen könnte

Verschiedentlich wurde vorgeschlagen, die Länder mit in die Arbeit eines gestärkten Bundessicherheitsrats einzubeziehen.[132] Die Formulierung im Koalitionsvertrag nimmt dies zumindest für den BSR als Krisenkabinett in Aussicht. Bei Zugrundelegung eines weiten Sicherheitsbegriffs sind gewiss Zuständigkeiten der Länder tangiert, im Katastrophenschutz, im Verkehr und bei der Kritischen Infrastruktur, um nur einige zu nennen. Allerdings geht es im Kern um einen Kabinettsausschuss der Bundesregierung. Das einzige Beispiel Österreichs zeigt, dass ein wahrhaft Nationaler Sicherheitsrat zwar möglich ist, aber unhandlich und kaum krisenfest. Im Kreise der Länder gibt es keine Gremien, die sich auf Ebene der Regierungen regelmäßig, kontinuierlich und in der Hauptsache über Fragen der Sicherheitspolitik austauschen oder handlungsfähig wären. Dies geschieht in Fachministerkonferenzen mit dem jeweiligen Bundesminister oder der Bundesministerin zu einzelnen Tagesordnungspunkten und gelegentlich in der Konferenz der Chefs der Staats- und Senatskanzleien sowie der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), dort allerdings selten vertieft.

Einem Beteiligungsbegehren der Länder ließe sich zunächst mit einer Sprachregelung vorbeugen, indem künftig konsequent nur noch von Bundessicherheitsrat die Rede ist, statt von einem Nationalen Sicherheitsrat. Eine konstruktive und vorwärtsweisende Reaktion bestünde darin, dem Vorsitz der MPK abhängig von der Tagesordnung auf entsprechender Hierarchieebene einen Beobachterstatus in der sicherheitspolitischen Staatssekretärsbesprechung anzubieten. In das Lage- und Krisenreaktionszentrum könnten Verbindungsbeamte des MPK-Vorsitzes und des Vorsitzes der Innenministerkonferenz abgestellt werden. Diese Angebote könnten die Regierungschefinnen und -chefs der Länder veranlassen, sich in Sicherheitsfragen besser zu organisieren. Damit wäre für den Bund und für die Länder einiges gewonnen.

6 Die Organisation und die Rechtsgrundlagen eines gestärkten Bundessicherheitsrats

Viele Jahre lang wurde für Deutschland eine Nationale Sicherheitsstrategie gewünscht. Jetzt ist sie da, aber niemand kann so recht etwas damit anfangen. Diese Erfahrung sollte mit einem gestärkten Bundessicherheitsrat (BSR) nicht wiederholt werden. Er sollte kein Prestigeobjekt sein, sondern ein gut funktionierendes Instrument. Dafür darf der neue BSR nicht zu ehrgeizig und kompliziert angelegt sein. Ein BSR-System sollte schnell und mit überschaubarem Aufwand verwirklicht werden können. Denn Regierungschefs haben bekanntlich wenig Interesse an Organisationsfragen und kaum Geduld damit. Ihre politische Energie verwenden sie auf in ihren Augen Wichtigeres.[133] Nach Julianne Smith bietet sich: „Die einzige echte Gelegenheit für Strukturveränderungen […] zu Beginn einer neuen Regierung, wenn sich für die neue Führung ein Zeitfenster öffnet, um die Verfahrensweisen ihrer sicherheitspolitischen Mannschaft umzugestalten.“[134] Deshalb empfahl die Münchener Sicherheitskonferenz den BSR als griffbereite „off-the-shelf“-Lösung für einen Nationalen Sicherheitsrat.[135] Darum starteten die Premiers Cameron und Abe in ihre Amtszeit mit der Einrichtung eines National Security Council.

6.1 Der BSR und das BSR-System