Zusammenfassung

In diesem Artikel bieten Jonas Bühler, Tamara Erhardt, Melanie Häner-Müller und Christoph A. Schaltegger einen Überblick über den Stand der Forschung zu gesellschaftlichen Aufstiegschancen. Während traditionelle Ansätze hauptsächlich Eltern-Kind-Beziehungen betrachten, zeigt dieser Beitrag, dass sich der familiäre Einfluss umfassender messen lässt, wenn man den Blick auf die horizontalen Familienstrukturen richtet, also beispielsweise auf die Charakteristika von Geschwistern oder Cousins/Cousinen. Zudem ermöglicht dieser Ansatz eine detaillierte Untersuchung vieldiskutierter Persistenzfaktoren wie das elterliche Einkommen oder die Nationalität. Internationale Vergleiche verdeutlichen, dass familiäre Prägungen in den Vereinigten Staaten und Deutschland stärker wirken als in skandinavischen Ländern, während in der Schweiz eine bemerkenswert starke Einkommensmobilität vorherrscht. Darüber hinaus zeigt sich, dass in den untersuchten Ländern der familiäre Einfluss mit zunehmendem Verwandtschaftsgrad abnimmt, in horizontalen Analysen jedoch langsamer als in vertikalen. Abschließend belegen wir mit der Erweiterung der „Great-Gatsby-Kurve“, dass der Zusammenhang zwischen Ungleichheit und sozialer Mobilität auch dann bestehen bleibt, wenn man Letztere über Geschwisterähnlichkeiten statt Eltern-Kind-Beziehungen erfasst.

1 Familiäre Prägung nicht nur durch Eltern

Was haben die Familien Kennedy, Faber-Castell und Bernoulli gemeinsam? Die Antwort: Ihre Mitglieder sind oder waren über Generationen hinweg erfolgreich, sei es in Wissenschaft, Politik oder Wirtschaft. Solche Familiendynastien werfen die Frage auf, was den andauernden Erfolg ihrer Mitglieder begünstigt: Sind es Talent, Fleiß und Disziplin oder spiegelt sich darin eher die geringe gesellschaftliche Durchlässigkeit wider? Diese Frage steht im Zentrum der Diskussion um Chancengerechtigkeit und schlägt sich in der Literatur zur sozialen Mobilität seit Langem nieder.[1] In der ökonomischen Forschung wurde vor allem der Einfluss[2] des Elternhauses oder weiter zurückliegender Generationen untersucht.[3] Doch die Betrachtung der vertikalen Familienlinie erfasst nicht die gesamte Bandbreite familiärer Prägung: Die Kennedy-Brüder, die Geschwister der neunten Faber-Castell-Generation und die Bernoulli-Brüder dürften jeweils Gemeinsamkeiten aufweisen, die über die Eltern-Kind-Beziehung hinausgehen. Hierzu zählen Freundeskreise, Nachbarschaften, gemeinsame soziale Netzwerke oder geteilte Schulumgebungen.

Seit den neunziger Jahren hat sich in der soziologischen Literatur parallel zur vertikalen Betrachtung der Eltern-Kind-Beziehung ein Ansatz entwickelt, mit dem sich auch die horizontalen Familienstrukturen in den Fokus nehmen lassen, also Ähnlichkeiten zwischen Geschwistern, Cousins/Cousinen sowie anderen Familienmitgliedern derselben Generation (Solon et al. 1991). Indem er nicht nur den elterlichen Einfluss berücksichtigt, sondern darüber hinausgeht, ermöglicht der horizontale Ansatz eine ganzheitliche Erfassung familiärer Prägung (Björklund und Jäntti 2020). Auch die ökonomische Literatur greift diese umfassendere Betrachtung zunehmend auf. Denn die Frage nach dem Ausmaß der Chancengerechtigkeit betrifft nicht nur vertikale Dynastien, sondern auch horizontale Clanstrukturen.

Im Folgenden bieten wir einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zur sozialen Mobilität. In Abschnitt 2 widmen wir uns den Kennedys, Faber-Castells und Bernoullis als exemplarischen Familienclans, um die Mechanismen der horizontalen Mobilität zu veranschaulichen und zu zeigen, wie der Hintergrund der Familie den Erfolg seiner Mitglieder prägen kann. In Abschnitt 3 erörtern wir den Mehrwert der horizontalen Betrachtung und stellen die gängigen Messmethoden vor. Dabei verdeutlichen wir, dass der horizontale Ansatz den familiären Gesamteffekt breiter erfasst als die vertikale Betrachtung und zusätzlich das Testen möglicher Treiber dieses Effekts erlaubt.

Anschließend präsentieren wir Erkenntnisse zur familiären Prägung in ausgewählten Industrieländern hinsichtlich des Ausmaßes wie auch der potenziellen Treiber dieser Prägung (Abschnitt 4). Die familiären Prägungen wirken in Deutschland und den Vereinigten Staaten besonders stark, während die skandinavischen Länder und die Schweiz eine höhere soziale Mobilität aufweisen. In Abschnitt 4.4 schlagen wir eine Erweiterung der „Great-Gatsby-Kurve“ vor, wobei wir bei der Darstellung des Zusammenhangs zwischen Einkommensungleichheit und sozialer Mobilität in Bezug auf Letztere die horizontale Geschwisterähnlichkeit statt der vertikalen Eltern-Kind-Beziehung in den Blick nehmen.

In Abschnitt 5 beschreiben wir die Erkenntnisse zu erweiterten Clanstrukturen und deren Zerfallsrate bei Abnahme des Verwandtschaftsgrads. Dabei zeigen wir, wie der Einfluss familiärer Netzwerke mit sinkendem Verwandtschaftsgrad abnimmt und wie die Zerfallsrate je nach Betrachtung variiert. Abschließend fassen wir in Abschnitt 6 unsere wichtigsten Erkenntnisse zusammen und leiten Empfehlungen für künftige Forschung zur gesellschaftlichen Durchlässigkeit ab. Wir empfehlen unter anderem, horizontale und vertikale Ansätze zu kombinieren, vielfältige Statusindikatoren zu berücksichtigen und den Einfluss der erweiterten Familie stärker zu beleuchten.

2 Die Familienclans Kennedy, Faber-Castell und Bernoulli

„Blut ist dicker als Wasser“ – so lautet eine bekannte Redensart, welche die Bedeutung familiärer Bande betont. Doch wie „dick“ ist das Blut wirklich? Wie stark prägt die familiäre Herkunft den Erfolg und damit den sozialen Status einer Person? Wenn Familienmitglieder derselben Generation (Geschwister, Cousins/Cousinen ersten und zweiten Grades) einander im Erwachsenenalter sehr ähnlich hinsichtlich des sozialen Status sind, deutet dies auf einen starken familiären Einfluss hin. Große Unterschiede und eine geringe Ähnlichkeit innerhalb der Familie lassen hingegen auf eine höhere soziale Mobilität schließen. Die Familien Kennedy, Faber-Castell und Bernoulli bieten in dieser Hinsicht eindrucksvolle Anschauungsbeispiele.

Die Kennedy-Familie steht exemplarisch für politische Dynastien. Sie ist eine der bekanntesten Familien der amerikanischen Geschichte. Der Familienpatron Joseph P. Kennedy Senior, Geschäftsmann und Politiker, war der Vater von John F., Robert F. und Edward M., die ebenfalls in der Politik Karriere machten. John F. Kennedy wurde der 35. Präsident der Vereinigten Staaten, Robert F. war Generalstaatsanwalt und Senator, Edward M. absolvierte eine fast 50-jährige Laufbahn im Senat (Davis 1984 und John F. Kennedy Presidential Library Staff 2024). Die Familie Faber-Castell hingegen ist keine politische, sondern eine unternehmerische Dynastie. Die Geschwister Charles, Katharina, Victoria und Sarah von Faber-Castell führen das traditionsreiche, 1761 gegründete deutsche Schreibwarenunternehmen heute in neunter Generation (Ewing 2013, Faber-Castell 2024 sowie Kenny und Raffaeli 2017). Die Bernoullis schließlich sind das Beispiel für eine wissenschaftliche Dynastie. Die Ursprünge dieser Familie reichen ins 17. Jahrhundert zurück. Die Gebrüder aus Basel, Jakob und Johann Bernoulli, erlangten als Mathematiker und Physiker Ruhm in aller Welt. Ihre Söhne sowie weitere Verwandte, darunter Daniel Bernoulli, waren ebenfalls bedeutende Wissenschaftler. Über Generationen hinweg stellten die Bernoullis führende Köpfe in der Wissenschaft und prägten die Entwicklung der Mathematik und der Naturwissenschaften (Bernoulli 1922 und NZZ 2002).

Die Mitglieder der Familien Kennedy, Faber-Castell und Bernoulli ähneln einander innerhalb einer Generation stark hinsichtlich des sozialen Status. In allen drei Fällen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass der Erfolg der Kindergeneration allein auf einen einzigen Statusindikator der Eltern zurückzuführen ist, beispielsweise auf deren finanzielle Möglichkeiten. Vielmehr dürfte ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Faktoren entscheidend gewesen sein, darunter elterliche Ressourcen, familiäre Netzwerke, Erziehung, Nachbarschaftseinflüsse und geteilte soziale Umfelder. Um dies zu untermauern und Rückschlüsse auf die soziale Durchlässigkeit eines Landes ziehen zu können, gilt es diese Zusammenhänge auf breiterer gesellschaftlicher Ebene zu untersuchen. Gleichen sich Geschwister über alle Familien hinweg stärker hinsichtlich ihres sozialen Status, deutet dies auf eine geringere soziale Durchlässigkeit hin.

Dies wirft die zentrale Frage auf, wie man diese umfassenden familiären Einflüsse messen kann. Im folgenden Abschnitt 3 errichten wir das methodische Grundgerüst, mit dem wir den Einfluss der Familienzugehörigkeit auf den individuellen Erfolg nicht nur vertikal, sondern auch horizontal zu erfassen suchen.

3 Neue Einsichten dank des horizontalen Ansatzes

3.1 Vertikaler familiärer Effekt

In der ökonomischen Fachliteratur beschreibt soziale Mobilität, ob und inwiefern der soziale Status der Eltern die Erfolgschancen ihrer Kinder beeinflusst (Berthold und Gründler 2018). Die Stärke des Zusammenhangs von Statusindikatoren über Generationen hinweg wird als Persistenz bezeichnet. Ein häufig verwendetes Maß für Persistenz ist der Pearson-Korrelationskoeffizient, der den sozialen Status einer Person zu dem ihrer Vorfahren in Beziehung setzt. Eine andere Methode ist die Schätzung des Zusammenhangs zwischen zwei Generationen mit einer einfachen bivariaten linearen Regression (vgl. Gleichung 1). Dabei wird der soziale Status der Nachkommen γt auf den der Eltern γt–1 regressiert.[4] Der Regressionskoeffizient β1 misst die intergenerationelle Persistenz und damit indirekt die soziale Mobilität; εt ist der Fehlerterm und β0 die Konstante.[5]

|

γt = β0 + β1γt–1 + εt |

(1) |

Diese Methode der empirischen Analyse intergenerationeller sozialer Mobilität hat ihren Ursprung im Werk des britischen Naturforschers Francis Galton (1886). Gary S. Becker und Nigel Tomes (1979, 1986) etablierten das Thema der intergenerationellen sozialen Mobilität in der Ökonomie und entwickelten das theoretische Fundament für frühe empirische Studien (beispielsweise Solon 1992 und Zimmerman 1992).[6]

Neben den klassischen Eltern-Kind-Ergebnissen zur Übertragung von Einkommen, Vermögen oder Bildung zeigen neuere Studien auch multigenerationelle Effekte. Großeltern oder sogar Urgroßeltern können einen signifikanten Einfluss auf den Status der späteren Nachkommen nehmen – sei es durch finanzielle Unterstützung, gemeinsam verbrachte Zeit oder genetische Veranlagungen, die über Generationen hinweg weitergegeben werden (Colagrossi et al. 2020, Häner und Schaltegger 2024, Mare 2011 sowie Zeng und Xie 2014). Um diesen Einfluss zu erfassen, fügen wir der in Gleichung 1 mathematisch dargestellten Eltern-Kind-Beziehung einen weiteren Koeffizienten β2 hinzu, der den zusätzlichen Einfluss der Großelterngeneration γt–2 quantifiziert. So lässt sich untersuchen, ob und in welchem Ausmaß Großeltern oder Urgroßeltern zusätzlich zu den Eltern einen direkten, statistisch signifikanten Einfluss auf den sozialen Status ihrer Nachkommen ausüben (Hällsten und Pfeffer 2017, Kroeger und Thompson 2016, Lindahl et al. 2015, Long und Ferrie 2018 sowie Song 2016). Durch die Kombination dieser Effekte über mehrere Generationen hinweg kann man mögliche Dynastieeffekte erfassen.[7]

3.2 Horizontaler familiärer Effekt

Im Vergleich zum vertikalen bietet der horizontale Ansatz eine breitere Perspektive auf den familiären Einfluss. Die Geschwisterkorrelation misst den gesamten familiären Effekt umfassender und geht über den reinen Einfluss des Elternhauses auf den individuellen Erfolg hinaus (Björklund und Jäntti 2020, 2012). Ein weiterer Vorteil des horizontalen Ansatzes liegt darin, dass man den sozialen Status lediglich einer einzigen Kohorte benötigt, um Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Durchlässigkeit zu ziehen. Die Abhängigkeit von vergleichbaren und verfügbaren Daten zu den Statusmaßen ist damit reduziert (vgl. Collado et al. 2023). Dieser Vorteil ist für eine Mehrgenerationenbetrachtung von besonderer Bedeutung, wo Statusindikatoren weiter zurückliegender Generationen nicht zur Verfügung stehen.

Eine alternative Datenquelle sind retrospektive Umfragen. So kann man zur Erfassung intergenerationeller Statusmerkmale Personen rückblickend nach dem sozialen Status ihrer Eltern zum Zeitpunkt ihrer eigenen Kindheit befragen. So lässt sich auch in der vertikalen Betrachtungsweise mit nur einer Kohorte die intergenerationelle Mobilität bestimmen. Retrospektive Umfragen kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn langfristige Paneldaten nicht verfügbar sind; sie ermöglichen eine kosteneffiziente und zeitsparende Erhebung detaillierter Lebensverlaufsdaten. Diese Umfragedaten sind speziell für die Erfassung des Berufsstatus wertvoll, da diese vergleichsweise unkompliziert und verlässlich erhoben werden können; zur Erfassung des Einkommens indes sind sie weniger geeignet, weil hier Erinnerungsgenauigkeit, Zuverlässigkeit und Stabilität nicht gesichert sind (Braun und Stuhler 2018 sowie Torche 2015b).

Der familiäre Einfluss lässt sich über die Ähnlichkeit von Familienmitgliedern in sozialen Statusmerkmalen messen. Dabei wird die Gesamtvarianz der entsprechenden Statusvariable in zwei Komponenten aufgeteilt: die Varianz zwischen Familien,  , und die Varianz innerhalb von Familien,

, und die Varianz innerhalb von Familien,  . Diese Aufteilung erlaubt die Berechnung der Geschwisterkorrelation ρ.[8] Sie weist den Anteil der Varianz aus, den der familiäre Hintergrund erklärt. Eine niedrige Geschwisterkorrelation signalisiert einen geringeren Einfluss des familiären Hintergrunds auf den sozialen Status der Individuen. Eine höhere Geschwisterkorrelation weist dagegen auf einen stärkeren familiären Einfluss hin (Solon et al. 1991 und Solon 1999). Um auch den Einfluss des erweiterten Familienhintergrunds zu berücksichtigen, kann der familiäre Radius über die Geschwisterebene hinaus ausgedehnt werden.[9] Konkret bedeutet dies, dass neben dem Einfluss der Kernfamilie auch der Einfluss der erweiterten Familie auf den sozialen Status der Individuen gemessen wird (Hällsten 2014 und Knigge 2016).

. Diese Aufteilung erlaubt die Berechnung der Geschwisterkorrelation ρ.[8] Sie weist den Anteil der Varianz aus, den der familiäre Hintergrund erklärt. Eine niedrige Geschwisterkorrelation signalisiert einen geringeren Einfluss des familiären Hintergrunds auf den sozialen Status der Individuen. Eine höhere Geschwisterkorrelation weist dagegen auf einen stärkeren familiären Einfluss hin (Solon et al. 1991 und Solon 1999). Um auch den Einfluss des erweiterten Familienhintergrunds zu berücksichtigen, kann der familiäre Radius über die Geschwisterebene hinaus ausgedehnt werden.[9] Konkret bedeutet dies, dass neben dem Einfluss der Kernfamilie auch der Einfluss der erweiterten Familie auf den sozialen Status der Individuen gemessen wird (Hällsten 2014 und Knigge 2016).

Der horizontale Ansatz ist nicht frei von methodischen Einschränkungen. Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass Geschwisterähnlichkeiten sogenannte Sibling spillover effects, die auf Interaktionen zwischen Geschwistern zurückzuführen sind, nicht quantifizieren können. Wie Nicoletti und Rabe (2019) darlegen, beeinflussen ältere Geschwister die schulischen Leistungen jüngerer über verschiedene Mechanismen, beispielsweise indem sie akademische Unterstützung leisten, Bildungsaspirationen weitergeben oder soziale Normen und Verhaltensweisen vermitteln. Solche Interaktionen innerhalb der Geschwisterkohorte können elterliche Investitionen oder schulische Maßnahmen durch Geschwistereffekte verstärken oder abschwächen. Mithin können Geschwisterähnlichkeiten die familiäre Prägung überschätzen, da ein Teil der Ähnlichkeit nicht auf geteilte familiäre Ressourcen, sondern auf intrafamiliäre Interaktionen zurückzuführen ist. Die gemessene Geschwisterkorrelation bildet dann möglicherweise nicht ausschließlich familiäre Einflüsse ab, sondern ist auch durch endogene Dynamiken innerhalb der Geschwisterbeziehung geprägt.

Zudem wachsen Geschwister zwar meist zusammen auf, unterscheiden sich aber in gewissen Aspekten der familiären Prägung, beispielsweise schon in der Reihenfolge der Geburt (Grätz und Kolk 2022). Erstgeborene erzielen häufig bessere Bildungsergebnisse als ihre jüngeren Geschwister (Black et al. 2005 sowie Kantarevic und Mechoulan 2006). Derartige geschwisterspezifische Effekte sind in den Geschwisterkorrelationen nicht berücksichtigt, was laut Björklund und Jäntti (2012) zu einer Unterschätzung des tatsächlichen familiären Effekts führen kann.

Des Weiteren unterliegt die Schätzung der Varianzkomponenten der Geschwisterkorrelation in bestimmten Aspekten denselben Herausforderungen wie die Schätzung intergenerationeller Mobilitätsparameter. Insbesondere der Lifecycle-Bias und der Attenuation-Bias sind potenzielle Verzerrungsquellen. Der Lifecycle-Bias verzerrt Mobilitätsmessungen, wenn das Einkommen von Eltern und Nachkommen in einem Alter gemessen wird, das nicht das gesamte Erwerbsleben repräsentiert (Nybom und Stuhler 2016, 2017). Dies kann auch für horizontale Korrelationen problematisch sein, wenn Einkommensdaten von Geschwistern in unterschiedlichen Lebensphasen erfasst werden. Wenn man das Einkommen von Eltern und Kindern im vertikalen – respektive das Einkommen von Geschwistern im horizontalen – Ansatz in einem vergleichbaren Alter misst, mildert dies das Problem, doch der Lifecycle-Bias bleibt bestehen, wenn dieses Alter nicht repräsentativ für das Lebenseinkommen ist. Eine robustere Schätzung müsste Einkommensverläufe über einen längeren Zeitraum betrachten. Analog dazu müsste man die Einkommen über lange Zeiträume mitteln, um den Attenuation-Bias zu vermeiden, jene Regressionsverzerrung, die auftritt, wenn kurzfristige Einkommensschwankungen zu einer Unterschätzung der Einkommenspersistenz führen (Mazumder 2005).

3.3 Abgleich von vertikalen und horizontalen familiären Effekten

Während bereits die Eltern-Kind-Beziehungen wertvolle Erkenntnisse liefern, ermöglicht der horizontale Ansatz eine umfassende Messung des familiären Einflusses auf den individuellen Erfolg (Björklund und Jäntti 2020). Darüber hinaus lassen sich über die Geschwisterkorrelationen auch die zugrundliegenden Treiber der familiären Prägung identifizieren (Mazumder 2008, Björklund et al. 2010, Björklund und Jäntti 2012 sowie Hällsten und Thaning 2022). Zu diesen Treibern zählen der elterliche Einfluss (Einkommen, Vermögen, Bildung etc.), aber auch Faktoren wie gemeinsame Lebensumstände oder Netzwerke (Schule, Freundeskreise etc.), die von Geschwistern geteilt werden. Dadurch kann der horizontale Ansatz aufzeigen, welche familiären Treiber über Generationen hinweg den sozialen Auf- und Abstieg beeinflussen.

Zur Analyse des Zusammenhangs zwischen Geschwisterkorrelationen und intergenerationellen Schätzungen hat Solon (1999) eine spezifische methodische Zerlegung formuliert. Diese lässt sich nutzen, um zu bemessen, welcher Anteil der Geschwisterkorrelation auf das elterliche Einkommen zurückzuführen ist.[10]

|

Geschwisterkorrelation = (IGC)2 + weitere gemeinsame Faktoren |

(2) |

In der Literatur sind durch Weiterentwicklungen von Solons Zerlegung der Geschwisterkorrelation zusätzliche methodische Ansätze entstanden, mit denen sich die zugrunde liegenden Treiber der familiären Prägung präziser erfassen lassen. Neben dem Einkommen der Eltern werden dabei auch weitere bedeutende elterliche Merkmale berücksichtigt, beispielsweise das Bildungsniveau, die Nationalität, der Zivilstand, die Wohngegend und der berufliche Status. Diese verfeinerten Ansätze ermöglichen es, die Bedeutung einzelner elterlicher Faktoren genauer zu analysieren und deren Beitrag zur Ähnlichkeit von Geschwistern zu bewerten.[11] Ansätze wie von Mazumder (2008), Björklund et al. (2010) sowie Hällsten und Thaning (2022) zeigen exemplarisch, wie diese erweiterte Methodik genutzt werden kann. Die Ergebnisse dieser Analysen helfen, die Dynamik der sozialen Mobilität vertieft zu verstehen, indem sie spezifische Treiber der Geschwisterkorrelation innerhalb des familiären Umfelds aufdecken.

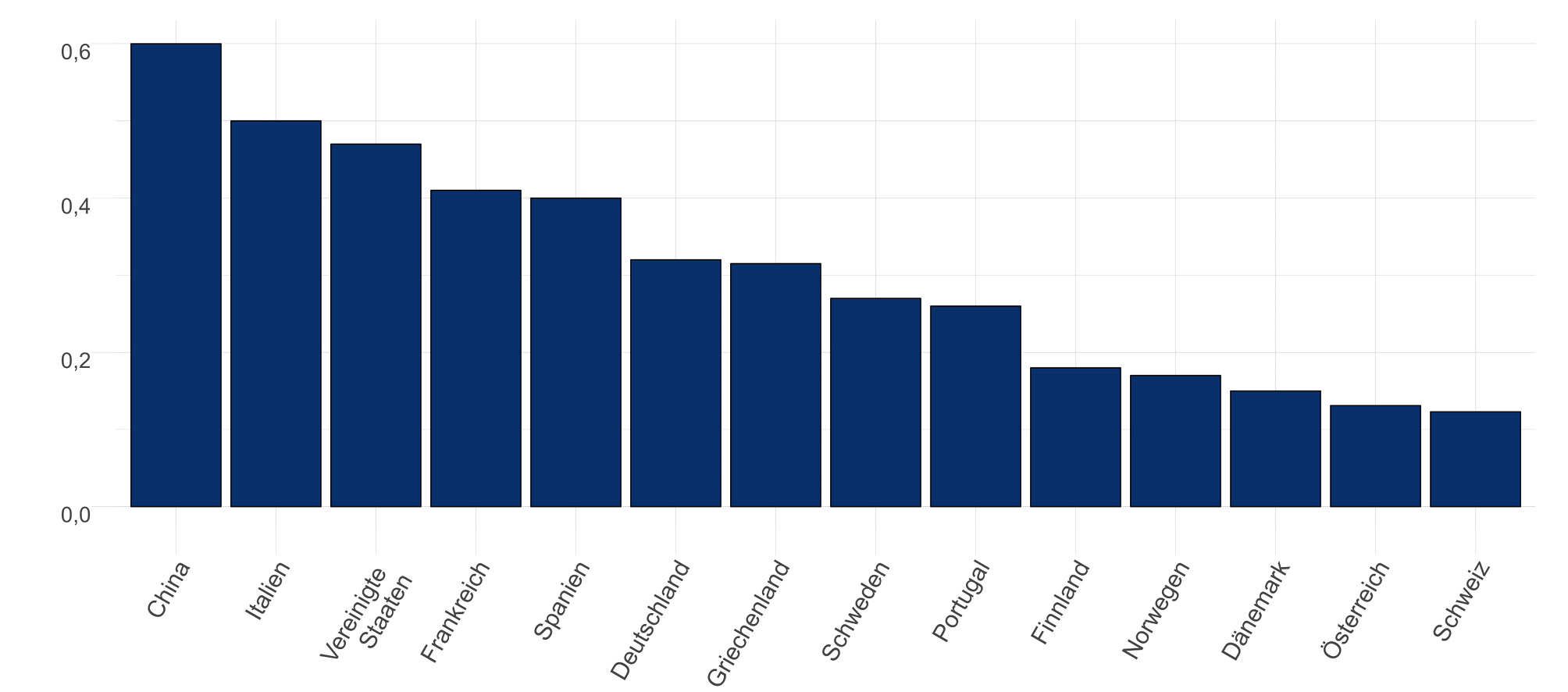

Ländervergleich der intergenerationellen Einkommenselastizität

Quelle: eigene Darstellung

4 Die familiäre Prägung in Industrieländern

Der im vorhergehenden Abschnitt geschilderte theoretische Rahmen bildet das Grundgerüst für die nun folgende Zusammenfassung der internationalen Forschungsergebnisse zur sozialen Mobilität sowie zu deren Treibern. In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur liegt der Schwerpunkt bei der Messung der sozialen Mobilität auf den Statusindikatoren Einkommen und Bildung. In diesem Abschnitt analysieren wir sowohl die Ergebnisse der vertikalen als auch der horizontalen Mobilitätsforschung.

4.1 Einkommensmobilität

Die Einkommensmobilität ist das prominenteste Maß, mit dem sich die Durchlässigkeit einer Gesellschaft evaluieren lässt. Sie wird in der Literatur zu vertikalen Effekten, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, häufig mittels einer bivariaten linearen Regression der logarithmierten Einkommen geschätzt. Der Schätzer kann somit als intergenerationelle Einkommenselastizität (IGE) interpretiert werden.

In Abbildung 1 ist die Einkommensmobilität in ausgewählten Industriestaaten dargestellt. Diese weist eine deutliche Variation auf: In den skandinavischen Ländern ist der Zusammenhang zwischen Eltern und Kindern am geringsten. Deutschland liegt gemeinsam mit südeuropäischen Ländern im mittleren Bereich, während die Vereinigten Staaten mit einer IGE von etwa 0,5 zu den Ländern mit der höchsten Persistenz gehören (Aaronson und Mazumder 2008, Bratberg et al. 2017, Chetty et al. 2017, Comi 2010, Corak 2013, Corak et al. 2014b, Davis und Mazumder 2024, Olivetti und Paserman 2015, Pekkarinen et al. 2017 sowie Vosters und Nybom 2017). Wenn demnach in den Vereinigten Staaten das Einkommen der Eltern um 10 Prozent zunimmt, so steigt das erwartete Einkommen der Kinder im Durchschnitt um 5 Prozent.[12] Die von Schnetzer und Altzinger (2013) geschätzte Einkommensmobilität für Österreich weist Werte auf, die mit jenen skandinavischer Länder vergleichbar sind. Die von Bühler et al. (2024) sowie Chuard und Grassi (2020) geschätzte Einkommensmobilität in der Schweiz ist im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und selbst zu den nordischen Ländern höher.[13]

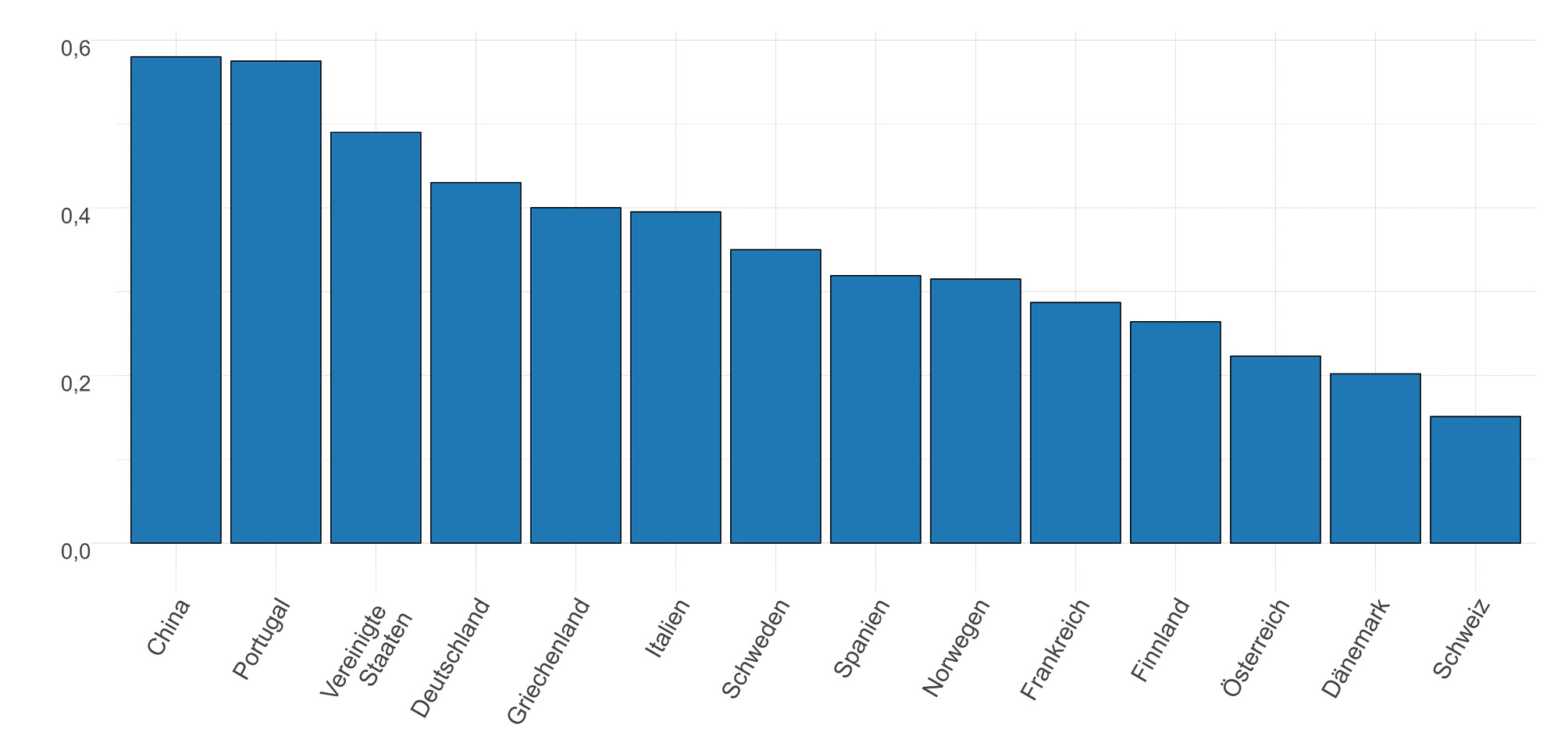

Übersichtsarbeiten von Björklund und Jäntti (2020), Deutscher und Mazumder (2023), Jäntti und Jenkins (2015), Mogstad und Torsvik (2023) sowie Torche (2015b) zeigen, dass der Einfluss des familiären Hintergrunds auf das Einkommen noch stärker ins Gewicht fällt, wenn dieser über Geschwisterkorrelationen statt über Eltern-Kind-Korrelationen gemessen wird. Wie in Abbildung 2 ersichtlich, sind die länderspezifischen Tendenzen allerdings dieselben, wenn der Effekt horizontal statt vertikal gemessen wird. Auch in diesen horizontalen Schätzergebnissen sind in skandinavischen Ländern die Geschwisterkorrelationen verglichen mit den Vereinigten Staaten niedriger.[14] Der geschätzte Geschwisterkoeffizient von Mazumder (2008) für die Vereinigten Staaten zeigt, dass sich 49 Prozent der Einkommensunterschiede mit der familiären Herkunft erklären lassen. Björklund et al. (2009) berechnen für Schweden und Pekkarinen et al. (2017) für Norwegen geringere familiäre Einflüsse von etwas mehr als 30 Prozent. Noch geringer sind die Einflüsse in Finnland und Dänemark bei nur etwa 20 Prozent (Schnitzlein 2014 und Björklund et al. 2002).

Ländervergleich der Geschwisterkorrelationen im Einkommen

Quelle: eigene Darstellung

Eriksson und Zhang (2012) finden für China den größten Einfluss des familiären Hintergrunds auf die Einkommensunterschiede. Für Deutschland zeigt Schnitzlein (2014), dass 43 Prozent der Unterschiede im dauerhaften Einkommen von Brüdern auf den familiären Hintergrund zurückzuführen sind. Am unteren Ende des Spektrums liegen wiederum Österreich und die Schweiz, wo der familiäre Hintergrund im Durchschnitt lediglich 22 respektive 15 Prozent der Einkommensunterschiede erklärt (Bühler et al. 2024 und Comi 2010). Weitergehende internationale Resultate sind zum aktuellen Zeitpunkt nur begrenzt verfügbar. Eine Ausnahme bildet die Untersuchung von Comi (2010), die Geschwisterkorrelationen in ausgewählten europäischen Ländern analysiert. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede: Während Portugal den zweithöchsten Wert aufweist, liegen Griechenland, Italien, Frankreich sowie Spanien im Mittelfeld; Österreich zeigt einen ähnlich geringen familiären Zusammenhang wie die Schweiz. Die Analyse basiert ausschließlich auf den frühen Karrierejahren, was zu Abweichungen der Geschwisterkorrelationen im Vergleich zu anderen Studien führen kann, die das Einkommen in späteren Phasen messen.

4.2 Bildungsmobilität

Als weitere Dimension des sozioökonomischen Status spielt insbesondere die Bildung eine zentrale Rolle in der Forschung zur intergenerationellen Mobilität. In einfachen bivariaten linearen Regressionsmodellen, welche die Bildungsjahre der Kinder auf die Bildungsjahre der Eltern regressieren, zeigen skandinavische Länder einen Zusammenhang zwischen den Bildungsjahren der Eltern und den Bildungsjahren der Kinder von 0,2 bis 0,42 (Andrade und Thomsen 2018 und de Leeuw et al. 2018). Ein zusätzliches Bildungsjahr der Eltern führt somit zu durchschnittlich 2,4 bis 5 Monaten mehr Ausbildungszeit bei den Kindern. Karlson und Landersø (2024) finden in den jüngeren Kohorten von 1985 bis 1990 für Dänemark eine hohe Persistenz im Vergleich zu früheren Kohorten. Die Schweiz weist mit einer Korrelation von 0,33 einen Wert auf, der sich im europäischen Mittelfeld befindet (Chuard und Grassi 2020). Für die Vereinigten Staaten zeigt sich mit einem Durchschnittswert von 0,3 ein ähnliches Bild wie für die Schweiz, wie Häner und Schaltegger (2021) zeigen.

Eine vergleichsweise hohe intergenerationelle Abhängigkeit des Bildungserfolgs von knapp 0,5 und glatt 0,5 wird hingegen in Österreich respektive in Deutschland gemessen (Braun und Stuhler 2018, Fessler et al. 2012 sowie Neidhöfer und Stockhausen 2019). In Österreich steigt die Mobilität jüngerer Kohorten über die Zeit, doch ein Erklärungsgrund für die weiterhin hohe Persistenz im internationalen Vergleich kann die frühe Einteilung in Bildungsstufen im österreichischen Schulsystem sein (Fessler et al. 2012). Für Deutschland steht die geringe Mobilität im Einklang mit Studien, deren Verfasser vergangene Bildungsreformen untersuchten und keinen signifikanten Rückgang der Persistenz feststellten (Dodin et al. 2024 sowie Heineck und Riphahn 2009).[15]

Wenn man wiederum die horizontale Dimension betrachtet und den familiären Einfluss auf den Bildungsstand über die Ähnlichkeit von Geschwistern evaluiert, zeigt sich folgendes Bild: In den meisten westlichen Ländern erklärt der familiäre Hintergrund 30 Prozent bis 60 Prozent der Varianz in den Bildungsjahren (Björklund und Salvanes 2011, Bredtmann und Smith 2018, Hällsten und Thaning 2022 sowie Sieben et al. 2001). Auch die Schweiz und Österreich sind mit einem Erklärungsgehalt der Familie von 33 respektive 32 Prozent der Varianz in diesem Bereich angesiedelt (Böheim und Judmayr 2014 sowie Bühler et al. 2024).

Eine umfassende Analyse von Anderson et al. (2024) zu Geschwisterkorrelationen im Bildungsbereich in 18 Ländern zeigt signifikante Unterschiede zwischen den untersuchten Nationen. In Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark fallen die Geschwisterkorrelationen deutlich niedriger aus als in den Vereinigten Staaten, wo sie mit 50 Prozent etwa ein Fünftel über denen der nordischen Länder liegen. Diese Rangordnung deckt sich mit den Ergebnissen von Jerrim und Macmillan (2015) und Hertz et al. (2008). Auch Grätz et al. (2021) bestätigen in ihrem internationalen Vergleich ähnliche Muster.[16] Für Deutschland liegen die beobachteten Werte im oberen Bereich des internationalen Spektrums, was den erheblichen Einfluss des familiären Hintergrunds auf die Bildungsergebnisse verdeutlicht. Generell zeigt sich, dass die Bildungskorrelationen höher ausfallen als die im vorherigen Abschnitt besprochenen Einkommenskorrelationen. Dies unterstreicht eine stärkere Persistenz im Statusindikator Bildung im Vergleich zum Einkommen – sowohl im vertikalen als auch im horizontalen Kontext.

4.3 Treiber des familiären Einflusses

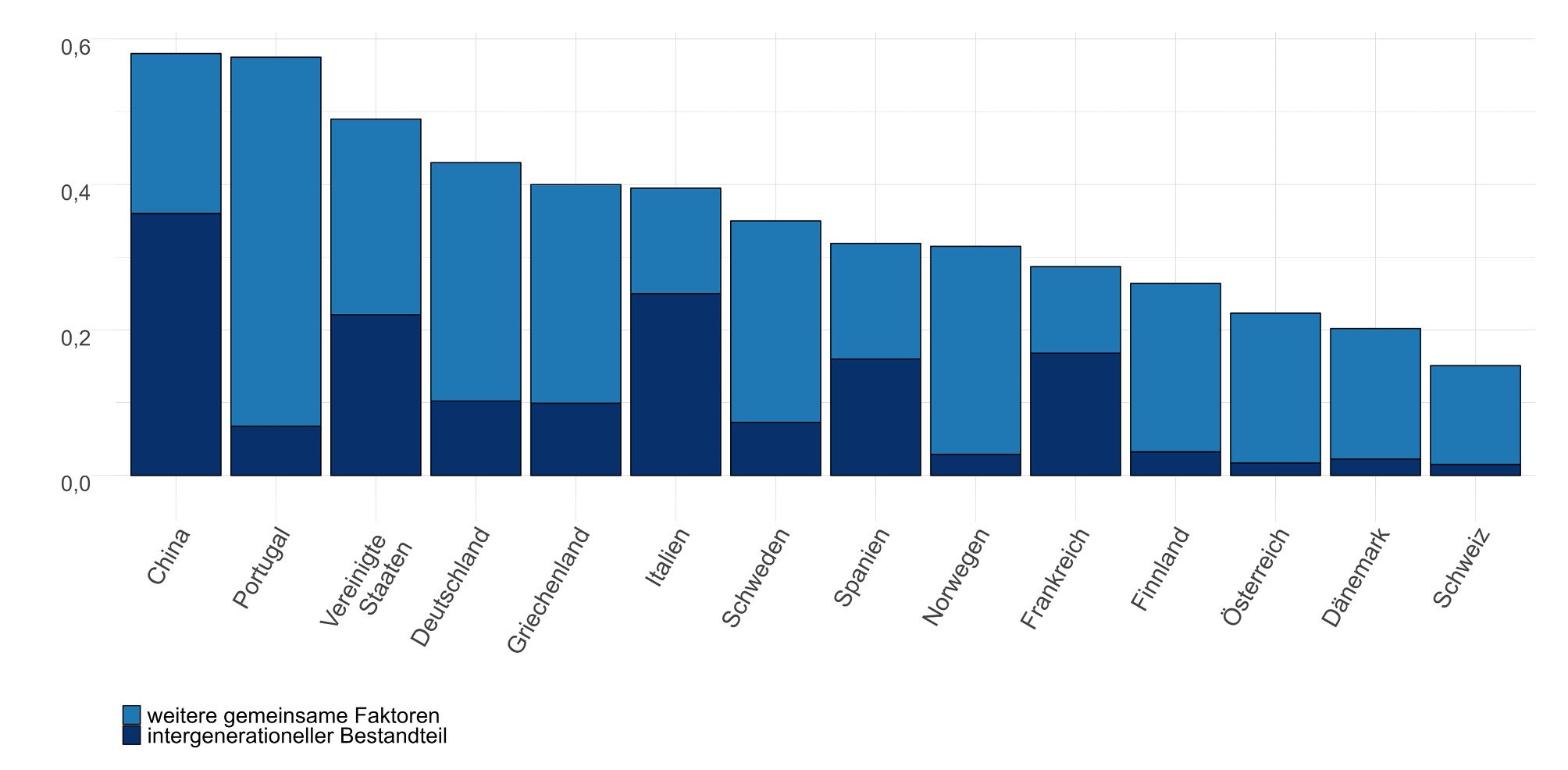

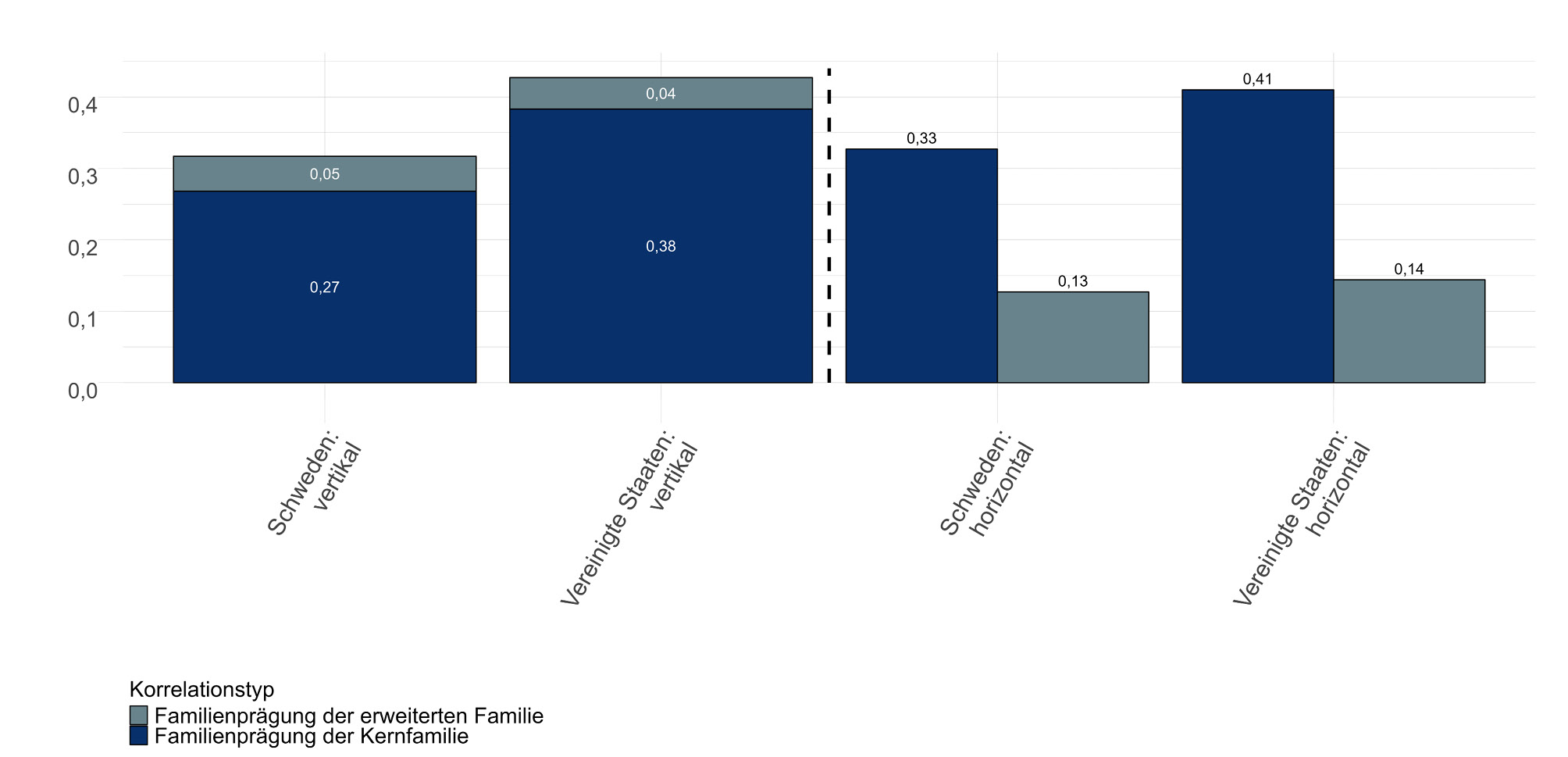

Eine zentrale Frage der Mobilitätsforschung ist, welche familiären Faktoren die Ähnlichkeit zwischen Geschwistern prägen (Bingley und Cappellari 2019, Björklund und Jäntti 2020, Torche 2015a, Hällsten 2014, Black und Devereux 2011 sowie Schnitzlein 2014). Durch eine Aufschlüsselung der Geschwisterkorrelation wird es möglich, den Anteil der intergenerationellen Übertragung – der in der vertikalen Literatur über Eltern-Kind-Beziehungen erfasst wird – von den zusätzlichen familiären Einflüssen zu trennen, die im horizontalen Ansatz berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 3.3). Die nachfolgende Abbildung 3 illustriert den Anteil des elterlichen Einkommensniveaus an den Geschwisterkorrelationen.

Die gesamten Balkenhöhen in Abbildung 3 entsprechen den Geschwisterkorrelationen, wie bereits in Abbildung 2 dargestellt. Die dunkelblauen Balken entsprechen den quadrierten Eltern-Kind-Zusammenhängen (IGE). Es zeigt sich, dass der Erklärungsgehalt des elterlichen Einkommens (dunkelblaue Balken) an den Geschwisterkorrelationen mehrheitlich gering ausfällt. Insbesondere in den skandinavischen Ländern sowie in der Schweiz machen „weitere gemeinsame Faktoren“ (hellblaue Balken) deutlich über die Hälfte der Geschwisterkorrelation aus.[17] In diesen Ländern erklärt das elterliche Einkommen also lediglich einen kleinen Teil des gesamten familiären Effekts. Wie bereits in Abschnitt 3.3 beschrieben, gibt es in der Literatur methodische Weiterentwicklungen, um die zugrundeliegenden Treiber der Geschwisterkorrelation zu erfassen. Entsprechende Studien bestätigen wiederum, dass der Beitrag des elterlichen Einkommens zur Geschwisterkorrelation länderspezifisch variiert (Hällsten und Thaning 2022 sowie Björklund et al. 2010).[18]

Aufgeschlüsselte Geschwisterkorrelation für Einkommen

Anmerkung: Die Abbildung stellt die Aufschlüsselung gemäß der Gleichung 2 dar.

Quelle: eigene Darstellung

Mazumder (2008) zeigt, dass 36 Prozent der Geschwisterkorrelation in den Vereinigten Staaten durch das Einkommen der Eltern erklärt werden kann. Schweden weist dagegen eine geringere Bedeutung des elterlichen Einkommens im Vergleich zu den Vereinigten Staaten auf. Wenn elterliches Einkommen, Bildung und Beruf gemeinsam berücksichtigt werden, reduziert sich die Geschwisterkorrelation um 22 Prozent.

Hällsten und Thaning (2022) zeigen weiter, dass 27 Prozent der Geschwisterkorrelation im Einkommen der Kinder durch das elterliche Einkommen erklärt werden, und 36 Prozent, wenn alle beobachtbaren elterlichen Faktoren wie Bildung, Beruf, Vermögen und Einkommen berücksichtigt werden. Für die Schweiz finden Bühler et al. (2024) nach Kontrolle verschiedener elterlicher Faktoren wie Einkommen, Nationalität, Zivilstand und Wohnort lediglich eine Reduktion der Geschwisterkorrelation von weniger als 9 Prozent. Der Großteil des familiären Effekts bleibt in der Schweiz unerklärt. Dieses Ergebnis legt nahe, dass der familiäre Einfluss nur gering mit den getesteten Aspekten verknüpft ist, die der Chancengleichheit entgegenstehen. Die Forschung bestätigt somit, dass neben dem sozioökonomischen Status der Eltern auch andere familiäre Faktoren die soziale Mobilität beeinflussen.

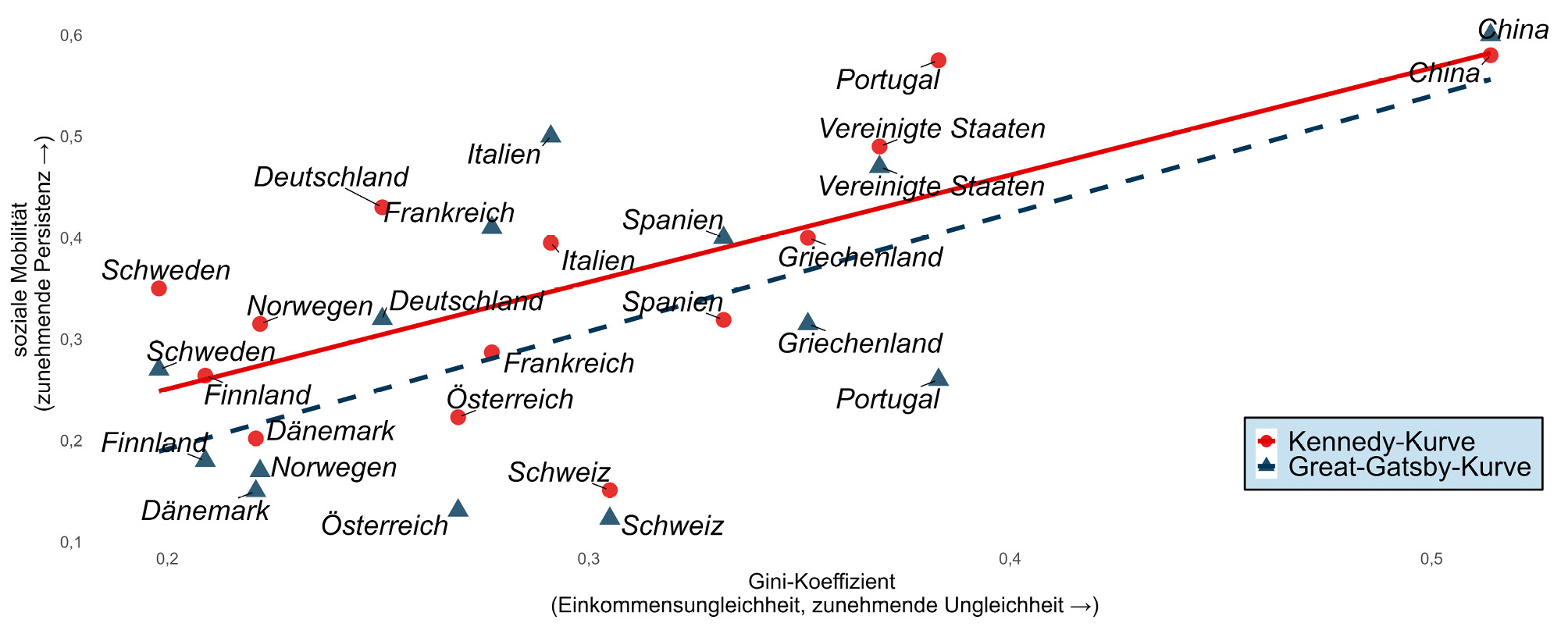

4.4 Von der Great-Gatsby-Kurve zur Kennedy-Kurve

Die soziale Mobilität ist das Maß für Chancengerechtigkeit. Eng verknüpft mit diesem Konzept sind weitere Gerechtigkeitsdimensionen, beispielsweise die Ergebnisgerechtigkeit, die häufig über die Einkommensungleichheit ermittelt wird. Einen anschaulichen Zusammenhang zwischen diesen beiden Gerechtigkeitsdimensionen illustriert die sogenannte Great-Gatsby-Kurve nach Corak (2013) und Krueger (2012). Die Kurve veranschaulicht, dass Länder mit hoher Einkommensungleichheit tendenziell eine geringere soziale Mobilität aufweisen.[19]

Internationale Kennedy- und Great-Gatsby-Kurve

Anmerkung: Diese Grafik zeigt die Beziehung zwischen dem Gini-Koeffizienten und sowohl der Geschwisterähnlichkeit als auch der IGE. Die Auswahl der Länder basiert auf der Literaturübersicht von Abschnitt 4.1, während die Gini-Koeffizienten, die die Einkommensungleichheit messen, der Datenbank der OECD (2024) entnommen sind. Die Gini-Koeffizienten basieren auf dem verfügbaren Haushaltseinkommen um das Jahr 1985, in Übereinstimmung mit Corak 2013. Eine Übersicht über die in der Studie verwendeten Schätzer findet sich im Anhang.

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 4 zeigt die Great-Gatsby-Kurve anhand der blauen Linie. Länder wie die Vereinigten Staaten und China befinden sich mit hohen Gini-Koeffizienten und Persistenzwerten im oberen rechten Bereich der Kurve. Sie kennzeichnet sowohl hohe Einkommensungleichheit als auch geringe soziale Mobilität. Im Gegensatz dazu weisen skandinavische Länder wie Schweden, Norwegen und Dänemark niedrigere Werte für beide Indikatoren auf. Die Schweiz wiederum nimmt mit moderater Ungleichheit der verfügbaren Einkommen und vergleichsweise hoher sozialer Mobilität eine Zwischenposition ein. Die rote Linie in Abbildung 4 illustriert die Beziehung zwischen Einkommensungleichheit (Gini-Koeffizient) und sozialer Mobilität, gemessen durch die Geschwisterkorrelation. Sie wird fortan als „Kennedy-Kurve“ bezeichnet.

Analog zur Great-Gatsby-Kurve zeigt sich auch hier ein deutlicher Zusammenhang: In Ländern mit höherer Einkommensungleichheit ist die soziale Mobilität tendenziell geringer. Der Korrelationskoeffizient zwischen Gini-Koeffizienten und Geschwisterkorrelationen liegt bei 0,69, was den beobachteten Zusammenhang weiter untermauert.[20] Die Fachliteratur liefert Erklärungsansätze dafür: Brunori, Ferreira und Peragine (2013) argumentieren, dass eine ungleiche Chancenverteilung die Verbindung zwischen Einkommensungleichheit und -mobilität wesentlich erklärt. Je ungleicher wirtschaftliche Ressourcen zwischen Familien verteilt sind, desto stärker variieren die eigenen Erfolgschancen. Jerrim und Macmillan (2015) zeigen, dass der Bildungsgrad für den Zusammenhang zwischen intergenerationeller Mobilität und Einkommensungleichheit wesentlich ist. Sie kommen insgesamt zu dem Schluss, dass ein ungleicher Zugang zu finanziellen Ressourcen eine zentrale Rolle bei der intergenerationellen Weitergabe von Vorteilen spielt.

Die beiden Kurven zeigen mithin sehr ähnliche Steigungen, weil die jeweiligen Indikatoren für soziale Mobilität – Eltern-Kind-Zusammenhang und Geschwisterkorrelationen – innerhalb der Länder ebenfalls stark korrelieren.[21] Unabhängig davon, ob die Persistenz über Eltern-Kind-Beziehungen oder Geschwisterähnlichkeiten gemessen wird, bleibt der Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und sozialer Mobilität bestehen. Die Kennedy-Kurve bestätigt somit die Befunde der Great-Gatsby-Kurve. Der Mehrwert dieser Erweiterung liegt darin, dass mit der Geschwisterkorrelation ein umfassendes Maß des familiären Einflusses verwendet wird, das über einzelne Statusindikatoren hinausgeht. Dennoch bleibt der Zusammenhang zwischen sozialer Mobilität und Ungleichheit bestehen. Dies bekräftigt, dass die Great-Gatsby-Kurve nicht auf spezifische intergenerationelle Schätzmethoden zurückzuführen ist.

Aufschlüsselung familiäre Prägung der Bildungsjahre

Anmerkung: Die Abbildung veranschaulicht den Einfluss der erweiterten Familie sowie der Kernfamilie auf die Bildungsmobilität. In der vertikalen Perspektive (links) wird der gesamtfamiliäre Einfluss durch die Aufsummierung dieser beiden Einflüsse dargestellt. In der horizontalen Betrachtung zeigt sich die gesamtfamiliäre Prägung bereits durch die Geschwisterkorrelation beziehungsweise die Familienprägung innerhalb der Kernfamilie. Die Familienprägung der erweiterten Familie ist ein Bestandteil dieser gesamtfamiliären Prägung und deshalb in der Abbildung als Vergleich in einem separaten Balken dargestellt. Die verwendeten Studien für die Aufschlüsselung sind im Anhang A2 zu finden.

Quelle: eigene Darstellung

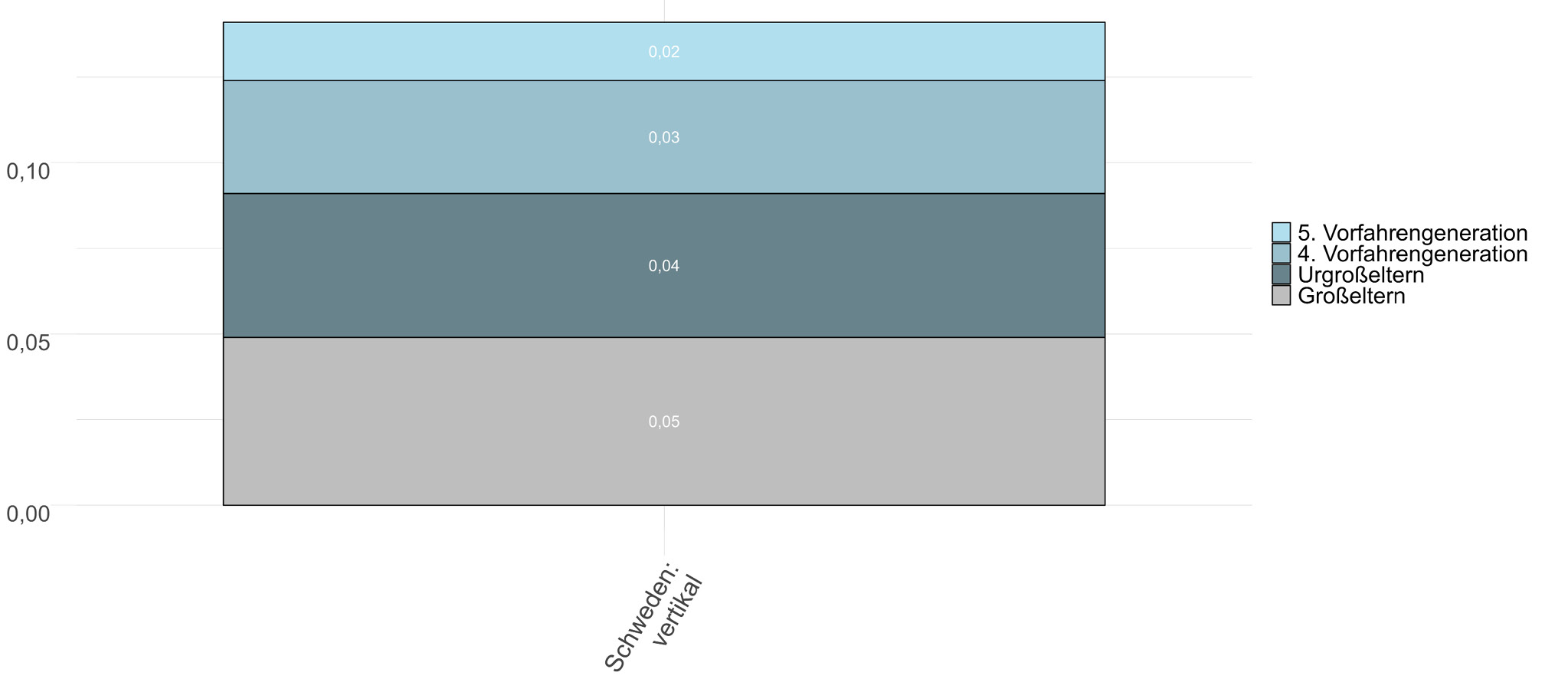

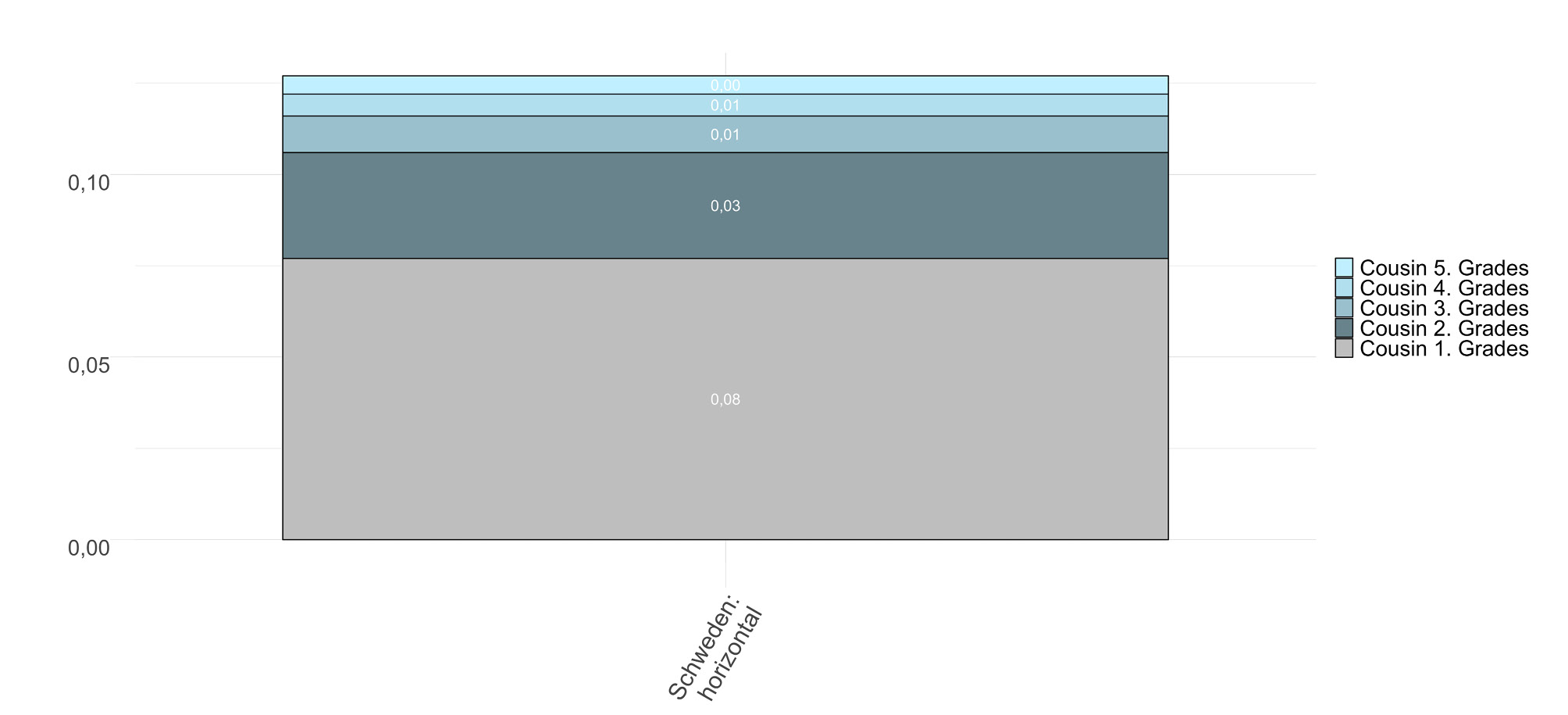

5 Das Verblassen der Clanstrukturen

Neben dem Elternhaus kann auch die erweiterte Familie einen Einfluss auf eigene Erfolge ausüben. Als erweiterte Familieneinflüsse werden solche verstanden, die nicht direkt aus der Kernfamilie stammen, sondern aus weiteren Generationen oder von weiter entfernten Familienmitgliedern derselben Generation. In diesem Abschnitt wird untersucht, wie stark diese Einflüsse sind und welchen Anteil die erweiterte Familie am gesamten familiären Einfluss hat. Dadurch kann ermittelt werden, ob vertikale Dynastieeffekte oder horizontale Clanstrukturen bestehen, die über mehrere Generationen und Verwandtschaftsgrade hinweg andauern und damit der Chancengleichheit zuwiderlaufen.

In der Forschung zeigt sich, dass auch in der dritten Generation und darüber hinaus signifikante direkte familiäre Einflüsse bestehen (Adermon et al. 2021, Anderson et al. 2018, Barone und Mocetti 2021, Häner und Schaltegger 2024 sowie Kilpi-Jakonen et al. 2024). Solche direkten Einflüsse entstehen beispielsweise, wie bereits in Abschnitt 3.1 angerissen, durch Betreuungsleistungen der Großeltern, aber auch durch finanzielle Unterstützung, das Führen eines gemeinsamen Haushalts sowie verschiedene Formen der Förderung der schulischen Leistung der Enkelkinder, beispielsweise durch Aufsicht, Vorlesen, Hilfe bei den Hausaufgaben sowie die Vermittlung von Disziplin (Mare 2011, Zeng und Xie 2014 sowie King und Elder 1997). In der vertikalen Analyse lassen sich die Einflüsse aller Generationen auf die Nachkommen durch Addition der Einflüsse der Kernfamilie und der weiter zurückliegenden Generationen bestimmen (Adermon et al. 2021 und Ferrie et al. 2021). Diese Aufsummierung der Einflüsse ist im linken Teil der Abbildung 5 durch die Stapelung der Familienprägung der Kernfamilie und erweiterten Familie dargestellt.

In der horizontalen Betrachtungsweise lassen sich die gesamten familiären Einflüsse bereits in der Geschwisterkorrelation respektive der Familienprägung der Kernfamilie erkennen (vgl. Abschnitt 3.2). Die Darstellung rechts zeigt, analog zur vertikalen Darstellung, den Einfluss der erweiterten Familie, gemessen durch die Cousinkorrelation.[22]

Ob Dynastieeffekte oder Clanstrukturen bestehen, die sich über mehrere Generationen und Verwandtschaftsgrade hinweg halten, kann anhand der Anteile der weiter zurückliegenden Generationen an den gesamtfamiliären Effekten beurteilt werden. Betrachtet man die vertikalen Anteile der erweiterten Familie auf die Nachkommen, machen diese in Schweden 15 Prozent des gesamten familiären Einflusses aus, in den Vereinigten Staaten nur ein Zehntel.[23] Aus horizontaler Perspektive zeigt sich in den Untersuchungen von Hällsten und Kolk (2023) und Jæger (2012), dass die Prägung durch entferntere Verwandte knapp 40 Prozent zur Erklärung der erreichten Bildungsjahre in Schweden beiträgt und rund ein Drittel in den Vereinigten Staaten. In der horizontalen Betrachtung fällt die Prägung durch die erweiterte Familie im Vergleich zur vertikalen Betrachtung also höher aus. Daraus lässt sich schließen, dass die vertikale Betrachtung den Einfluss der erweiterten Familie unterschätzt. Diese Beobachtung stützt die in Abschnitt 3.2 beschriebenen Vorteile der horizontalen Betrachtung und der umfassenderen Analyse familiärer Prägung. Denn wie für Geschwister gilt auch für Cousins/Cousinen: Wie Geschwister nicht nur durch den Einfluss des elterlichen Einkommens oder der Bildungsjahre ihrer Eltern geprägt werden, teilen auch Cousins/Cousinen mehr prägende Faktoren aus weiter zurückliegenden Generationen als bloß messbare Statusmerkmale der Großeltern.

6 Horizontale Mobilitätsforschung: Erkenntnisse und Implikationen

Dieser Überblicksartikel zeigt, dass der horizontale Ansatz eine alternative Perspektive zur Erfassung sozialer Mobilität bietet. In Ergänzung zur vertikalen Analyse liefert der horizontale Ansatz einen wichtigen Mehrwert, indem er den familiären Gesamteinfluss umfassend misst und über die elterliche Prägung hinausgeht. Weiterhin lässt sich mit dem horizontalen Ansatz nicht nur der familiäre Gesamteffekt erfassen, sondern er erlaubt auch, die Treiber dieses Effekts näher zu beleuchten. Erste Schätzungen mit dem horizontalen Ansatz belegen, dass familiäre Einflüsse auch weit über die Kernfamilie hinausreichen können. Die engen Bindungen innerhalb eines Clans wirken über weitreichende Verwandtschaftsgrade hinweg und können damit den sozialen Auf- und Abstieg eines Menschen prägen.

Des Weiteren zeigt der Vergleich der vertikalen und horizontalen multigenerationellen Erkenntnisse, dass Cousins/Cousinen mehr gemeinsame prägende Faktoren in weiter zurückliegenden Generationen teilen als bloß die messbaren Statusmerkmale der Großeltern. Die vertikale Betrachtung unterschätzt mithin den Einfluss der erweiterten Familie. Allerdings ist der horizontale Ansatz mit methodischen Einschränkungen behaftet: Geschwisterkorrelationen vermögen Sibling spillover effects nicht zu trennen, also Effekte, die durch direkte Interaktionen zwischen Geschwistern entstehen. Zudem werden geschwisterspezifische Unterschiede, zum Beispiel die Auswirkung des individuellen Rangs in der Geburtenreihenfolge, nicht erfasst, weshalb Geschwisterkorrelationen als Untergrenze für Schätzungen des familiären Einflusses gelten. Schätzungen der Geschwisterkorrelation unterliegen darüber hinaus ähnlichen Verzerrungen wie intergenerationelle Mobilitätsmaße.

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich drei zentrale Punkte für künftige Forschungsprojekte ableiten:

Um den Einfluss der familiären Zugehörigkeit im engeren und weiteren Sinn auf den eigenen Erfolg umfassend zu verstehen, sollte die Forschung nicht nur vertikale, sondern auch horizontale Effekte berücksichtigen.

Um zu evaluieren, wie chancenreich eine Gesellschaft ist, ist es unerlässlich, mögliche Treiber des familiären Einflusses zu identifizieren und deren Anteil am familiären Effekt zu beziffern.

Um die Einflüsse der erweiterten Familie besser zu erfassen, bedarf es einer größeren Anzahl multigenerationeller horizontaler Schätzergebnisse auf der Grundlage umfangreicher Zeitperioden und detaillierter Datensätze.

Die Frage, wie „dick“ das familiäre Blut tatsächlich ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es gibt international deutliche Unterschiede. In den Vereinigten Staaten und Deutschland spielen familiäre Prägungen eine besonders zentrale Rolle, während es in den skandinavischen Ländern eine größere soziale Mobilität gibt. Die Schweiz nimmt im Hinblick auf die Einkommensmobilität eine führende internationale Position ein und zeigt ein hohes Niveau an gesellschaftlicher Durchlässigkeit. In Bezug auf die Bildungsmobilität befindet sich die Schweiz im internationalen Mittelfeld.

Ferner zeigen die Erkenntnisse zu Dynastien und erweiterten Clanstrukturen, dass der Einfluss entfernter Verwandter deutlich geringer ist als jener der Kernfamilie. Wenn man horizontale Clans mit vertikalen Dynastien vergleicht, stellt man in Clans einen stärkeren Einfluss der erweiterten Familie fest. Das heißt, auch bei der Analyse entfernterer Verwandten wird in der horizontalen Betrachtung die familiäre Prägung umfassender gemessen. Um die Stärke der familiären Prägung und deren Entwicklung mit abnehmendem Verwandtschaftsgrad zu bestimmen, bleiben horizontale Analysen somit empfehlenswert.

Danksagung

Wir danken Frau Prof. Dr. Karen Horn herzlich für ihre wertvolle Unterstützung bei der sprachlichen und inhaltlichen Überarbeitung dieses Artikels. Ihre präzisen Anmerkungen und Anregungen haben wesentlich zur Klarheit und Lesbarkeit beigetragen. Für verbleibende Fehler sind ausschließlich die Autoren verantwortlich.

Ethik-Erklärung:

Forschungsethik: Die Autoren haben hierzu keine Angaben zu machen.

Beiträge zur Veröffentlichung: Die Autoren haben die Verantwortung für den gesamten Inhalt dieses Manuskripts übernommen und dessen Einreichung genehmigt.

Interessenkonflikte: Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Forschungsfinanzierung: keine.

Datenverfügbarkeit: Die Autoren haben hierzu keine Angaben zu machen.

Literaturverzeichnis

Aaronson, D. und B. Mazumder (2008), Intergenerational economic mobility in the United States, 1940 to 2000, Journal of Human Resources 43(1), S. 139–72.10.1353/jhr.2008.0008Search in Google Scholar

Adermon, A., M. Lindahl und M. Palme (2021), Dynastic human capital, inequality, and intergenerational mobility, American Economic Review 111(5), S. 1523–48.10.1257/aer.20190553Search in Google Scholar

Anderson, L.R., P. Sheppard und C. Monden (2018), Grandparent effects on educational outcomes: A systematic review, Sociological Science 5, S. 114–42.10.15195/v5.a6Search in Google Scholar

Anderson, L.R. et al. (2024), The total effect of social origins on educational attainment, meta-analysis of sibling correlations from 18 countries, Demography 61(5), 1637–66.10.1215/00703370-11579806Search in Google Scholar

Andrade, S. und J.P. Thomsen (2018), Intergenerational educational mobility in Denmark and the United States, Sociological Science 5, S. 93–113.10.15195/v5.a5Search in Google Scholar

Ahsan, M.N. et al. (2022), Growing up together: Sibling correlation, parental influence, and intergenerational educational mobility in developing countries, GLO Discussion Paper 1123.10.2139/ssrn.4148659Search in Google Scholar

Barone, G. und S. Mocetti (2021), Intergenerational mobility in the very long run: Florence 1427–2011, Review of Economic Studies 88(4), S. 1863–91.10.1093/restud/rdaa075Search in Google Scholar

Becker, G.S. und N. Tomes (1976), Child endowments and the quantity and quality of children, Journal of Political Economy 84(4), S. 143–62.10.1086/260536Search in Google Scholar

Becker, G.S. und N. Tomes (1979), An equilibrium theory of the distribution of income and intergenerational mobility, Journal of Political Economy 87(6), S. 1153–89.10.1086/260831Search in Google Scholar

Becker, G.S. und N. Tomes (1986), Human capital and the rise and fall of families, Journal of Labor Economics 4(3), S. S1–39.10.1086/298118Search in Google Scholar

Bernoulli, C.A. (1922), Gedenkbuch der Familie Bernoulli zum 300. Jahrestage ihrer Aufnahme in das Basler Bürgerrecht: 1622–1922, Basel, Helbing & Lichtenhahn.Search in Google Scholar

Berthold, N. und K. Gründler (2018), Ungleichheit, soziale Mobilität und Umverteilung, Stuttgart, Kohlhammer.10.17433/978-3-17-031553-2Search in Google Scholar

Bingley, P. und L. Cappellari (2019), Correlation of brothers’ earnings and intergenerational transmission, Review of Economics and Statistics 101(2), S. 370–83.10.1162/rest_a_00753Search in Google Scholar

Björklund, A. und M. Jäntti (2012), How important is family background for labor-economic outcomes? Labour Economics 19(4), S. 465–74.10.1016/j.labeco.2012.05.016Search in Google Scholar

Björklund, A. und M. Jäntti (2020), Intergenerational mobility, intergenerational effects, sibling correlations, and equality of opportunity: A comparison of four approaches, Research in Social Stratification and Mobility 70(6), 100455.10.1016/j.rssm.2019.100455Search in Google Scholar

Björklund, A. und K.G. Salvanes (2011), Education and family background: Mechanisms and policies, in: E. Hanushek, S. Machin und L. Woessmann (Hrsg.), Handbook of the Economics of Education, Band 3, Amsterdam, Elsevier, S. 201–47.10.1016/B978-0-444-53429-3.00003-XSearch in Google Scholar

Björklund, A., M. Jäntti und M. J. Lindquist (2009), Family background and income during the rise of the welfare state: Brother correlations in income for Swedish men born 1932–1968, Journal of Public Economics 93(5), S. 671–80.10.1016/j.jpubeco.2009.02.006Search in Google Scholar

Björklund, A., L. Lindahl und M.J. Lindquist (2010), What more than parental income, education and occupation? An exploration of what Swedish siblings get from their parents, B.E. Journal of Economic Analysis & Policy 10(1), 102.10.2202/1935-1682.2449Search in Google Scholar

Björklund, A. et al. (2002), Brother correlations in earnings in Denmark, Finland, Norway and Sweden compared to the United States, Journal of Population Economics 15(4), S. 757–72.10.1007/s001480100095Search in Google Scholar

Black, S.E. und P.J. Devereux (2011), Recent developments in intergenerational mobility, in: O. Ashenfelter und D. Card (Hrsg.), Handbook of Labor Economics, Band 4B, Amsterdam, Elsevier, S. 1487–541.10.1016/S0169-7218(11)02414-2Search in Google Scholar

Black, S.E., P.J. Devereux und K.G. Salvanes (2005), The more the merrier? The effect of family size and birth order on children’s education, Quarterly Journal of Economics 120(2), S. 669–700.10.1162/0033553053970179Search in Google Scholar

Böheim, R. und C. Judmayr (2014), Bildungs- und Einkommenskorrelationen von Geschwistern in Österreich, Wirtschaft und Gesellschaft 40(4), S. 531–57.Search in Google Scholar

Bratberg, E. et al. (2017), A comparison of intergenerational mobility curves in Germany, Norway, Sweden, and the US, Scandinavian Journal of Economics 119(1), S. 72–101.10.1111/sjoe.12197Search in Google Scholar

Braun, S.T. und J. Stuhler (2018), The transmission of inequality across multiple generations: Testing recent theories with evidence from Germany, Economic Journal 128(609), S. 576–611.10.1111/ecoj.12453Search in Google Scholar

Bredtmann, J. und N. Smith (2018), Inequalities in educational outcomes: How important is the family?, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 80(6), S. 1117–44.10.1111/obes.12258Search in Google Scholar

Brunori, P., F.H.G. Franciso Ferreira und V. Peragine (2013), Inequality of opportunity, income inequality and economic mobility: Some international comparisons, World Bank Policy Research Working Paper 6304.10.1596/1813-9450-6304Search in Google Scholar

Bühler, J., M. Häner-Müller und C. A. Schaltegger (2024), The mystery of success: How family background shapes social mobility, SSRN Working Paper, online verfügbar unter https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4970518.10.2139/ssrn.4970518Search in Google Scholar

Chadwick, L. und G. Solon (2002), Intergenerational income mobility among daughters, American Economic Review 92(1), S. 335–44.10.1257/000282802760015766Search in Google Scholar

Chetty, R. et al. (2014), Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States, Quarterly Journal of Economics 129(4), S. 1553–623.10.1093/qje/qju022Search in Google Scholar

Chetty, R. et al. (2017), The fading American dream: Trends in absolute income mobility since 1940, Science 356(6336), S. 398–406.10.1126/science.aal4617Search in Google Scholar

Chuard, P. und V. Grassi (2020), Switzer-Land of opportunity: Intergenerational income mobility in the land of vocational education, University of St. Gallen Economics Working Paper 2011.10.2139/ssrn.3662560Search in Google Scholar

Colagrossi, M., B. d’Hombres und S.V. Schnepf (2020), Like (grand)parent, like child? Multigenerational mobility across the EU, European Economic Review 130, 103600.10.1016/j.euroecorev.2020.103600Search in Google Scholar

Collado, M.D., I. Ortuño-Ortín und J. Stuhler (2023). Estimating intergenerational and assortative processes in extended family data, Review of Economic Studies 90(3), S. 1195–227.10.1093/restud/rdac060Search in Google Scholar

Comi, S.L. (2010), Family influence on early career outcomes in seven European countries, Economics Bulletin 30(3), S. 2054–62.Search in Google Scholar

Corak, M. (2013), Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational mobility, Journal of Economic Perspectives 27(3), S. 79–102.10.1257/jep.27.3.79Search in Google Scholar

Corak, M. (2016), Inequality from generation to generation: The United States in comparison, IZA Working Papers 9929.10.2139/ssrn.2786013Search in Google Scholar

Corak, M., M.J. Lindquist und B. Mazumder (2014), A comparison of upward and downward intergenerational mobility in Canada, Sweden and the United States, Labour Economics 30, S. 185–200.10.1016/j.labeco.2014.03.013Search in Google Scholar

Davis, J.H. (1994), The Kennedys: Dynasty and Disaster, 1848–1983, New York, McGraw-Hill.Search in Google Scholar

Davis, J.M. und B. Mazumder (2024), The Decline in intergenerational mobility after 1980, Review of Economics and Statistics 106, online.10.1162/rest_a_01413Search in Google Scholar

De Leeuw, S.G., M. Kalmijn und R. van Gaalen (2018), The intergenerational transmission of educational attainment among non-residential fathers and their children, Research in Social Stratification and Mobility 55, S. 40–50.10.1016/j.rssm.2018.03.004Search in Google Scholar

Deutscher, N. und B. Mazumder (2023), Measuring intergenerational income mobility: A synthesis of approaches, Journal of Economic Literature 61(3), S. 988–1036.10.1257/jel.20211413Search in Google Scholar

Dodin, M. et al. (2024), Social mobility in Germany, Journal of Public Economics 232, 105074.10.1016/j.jpubeco.2024.105074Search in Google Scholar

Eriksson, T. und Y. Zhang (2012), The role of family background for earnings in rural China, Frontiers of Economics in China-Selected Publications from Chinese Universities 7(3), S. 465–77.Search in Google Scholar

Ewing, J. (2013), Hands-on Bavarian count presides over a pencil-making empire, New York Times vom 3. Dezember, online verfügbar unter https://www.nytimes.com/2013/12/04/business/international/hands-on-bavarian-count-presides-over-a-pencil-making-empire.html.Search in Google Scholar

Faber-Castell (2024), Eine spannende Familiengeschichte, online verfügbar unter https://www.faber-castell.ch/corporate/historie/familie.Search in Google Scholar

Ferreira, F.H.G. und V. Peragine (2015), Equality of opportunity: Theory and evidence, World Bank Policy Research Working Paper 7217.10.2139/ssrn.2598934Search in Google Scholar

Ferrie, J., C. Massey und J. Rothbaum (2021), Do grandparents matter? Multigenerational mobility in the United States, 1940–2015, Journal of Labor Economics 39(3), S. 597–637.10.1086/711038Search in Google Scholar

Fessler, P., P. Mooslechner und M. Schürz (2012), Intergenerational transmission of educational attainment in Austria, Empirica 39(1), S. 65–86.10.1007/s10663-010-9156-xSearch in Google Scholar

Galton, F. (1886), Regression towards mediocrity in hereditary stature, Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 15, S. 246–63.10.2307/2841583Search in Google Scholar

Grätz, M. und M. Kolk (2022), Sibling similarity in income: A life course perspective, Research in Social Stratification and Mobility 78, 100688.10.1016/j.rssm.2022.100688Search in Google Scholar

Grätz, M. et al. (2021), Sibling similarity in education across and within societies, Demography 58(3), S. 1011–37.10.1215/00703370-9164021Search in Google Scholar

Hällsten, M. (2014), Inequality across three and four generations in egalitarian Sweden: 1st and 2nd cousin correlations in socio-economic outcomes?, Research in Social Stratification and Mobility 35, S. 19–33.10.1016/j.rssm.2013.09.002Search in Google Scholar

Hällsten, M. und M. Kolk (2023), The shadow of peasant past: Seven generations of inequality persistence in Northern Sweden, American Journal of Sociology 128(6), S. 1716–60.10.1086/724835Search in Google Scholar

Hällsten, M. und F.T. Pfeffer (2017), Grand advantage: Family wealth and grandchildren’s educational achievement in Sweden, American Sociological Review 82(2), S. 328–60.10.1177/0003122417695791Search in Google Scholar

Hällsten, M. und M. Thaning (2022), Wealth as one of the “Big Four” SES dimensions in intergenerational transmissions, Social Forces 100(4), S. 1533–60.10.1093/sf/soab080Search in Google Scholar

Häner, M. und C.A. Schaltegger (2021), Fällt der Apfel weit vom Stamm? Ein Überblick über den Forschungsstand zur intergenerationellen sozialen Mobilität, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 22(2), S. 103–20.10.1515/pwp-2020-0052Search in Google Scholar

Häner, M. und C.A. Schaltegger (2024), The name says it all, Journal of Human Resources 59(3), S. 711–42.10.3368/jhr.0621-11749R2Search in Google Scholar

Heineck, G. und R.T. Riphahn (2009), Intergenerational transmission of educational attainment in Germany – the last five decades, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 229(1), S. 36–60.10.1515/jbnst-2009-0104Search in Google Scholar

Hertz, T. et al. (2008), The inheritance of educational inequality: International comparisons and fifty-year trends, B.E. Journal of Economic Analysis & Policy 7(2), 10.10.2202/1935-1682.1775Search in Google Scholar

Jæger, M.M. (2012), The extended family and children’s educational success, American Sociological Review 77(6), S. 903–22.10.1177/0003122412464040Search in Google Scholar

Jäntti, M. und S.P. Jenkins (2015), Income mobility, in: A.B. Atkinson und F. Bourguignon (Hrsg.), Handbook of Income Distribution, Band 2, Amsterdam, Elsevier, S. 807–935.10.1016/B978-0-444-59428-0.00011-4Search in Google Scholar

Jerrim, J. und L. Macmillan (2015), Income inequality, intergenerational mobility, and the Great Gatsby curve: Is education the key?, Social Forces 94(2), S. 505–33.10.1093/sf/sov075Search in Google Scholar

John F. Kennedy Presidential Library Staff (2024), The Kennedy family, online verfügbar unter https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/the-kennedy-family.Search in Google Scholar

Kantarevic, J. und S. Mechoulan (2006), Birth order, educational attainment, and earnings: an investigation using the PSID, Journal of Human Resources 41(4), S. 755–77.10.3368/jhr.XLI.4.755Search in Google Scholar

Karlson, K.B. und R. Landersø (2024), The making and unmaking of opportunity: Educational mobility in 20th-century Denmark, Scandinavian Journal of Economics 127(1), S. 178–212.10.1111/sjoe.12567Search in Google Scholar

Kenny, B. und R. Raffaeli (2017), Faber-Castell doubles down on the pencil, Harvard Business Review Cold Call Podcast, Episode 55, online verfügbar unter https://hbr.org/podcast/2017/09/faber-castell-doubles-down-on-the-pencil.Search in Google Scholar

Kilpi-Jakonen, E. et al. (2024), Research Handbook on Intergenerational Inequality, Cheltenham, Edward Elgar.10.4337/9781800888265Search in Google Scholar

King, V. und G. Elder (1997), The legacy of grandparenting: Childhood experiences with grandparents and current involvement with grandchildren, Journal of Marriage and Family 59(4), S. 848–59.10.2307/353787Search in Google Scholar

Knigge, A. (2016), Beyond the parental generation: The influence of grandfathers and great-grandfathers on status attainment, Demography 53(4), S. 1219–44.10.1007/s13524-016-0486-6Search in Google Scholar

Kroeger, S. und O. Thompson (2016), Educational mobility across three generations of American women, Economics of Education Review 53(C), S. 72–86.10.1016/j.econedurev.2016.05.003Search in Google Scholar

Krueger, A. (2012), The rise and consequences of inequality in the United States, Rede, online verfügbar unter https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/events/2012/01/pdf/krueger.pdf.Search in Google Scholar

Lindahl, M. et al. (2015), Long-term intergenerational persistence of human capital: An empirical analysis of four generations, Journal of Human Resources 50(1), S. 1–33.10.1353/jhr.2015.0000Search in Google Scholar

Long, J. und J. Ferrie (2018), Grandfathers matter(ed): Occupational mobility across three generations in the US and Britain, 1850–1911, Economic Journal 128(612), S. 422–45.10.1111/ecoj.12590Search in Google Scholar

Loury, G.C. (1981), Intergenerational transfers and the distribution of earnings, Econometrica 49(4), S. 843–67.10.2307/1912506Search in Google Scholar

Mare, R.D. (2011), A multigenerational view of inequality, Demography 48(1), S. 1–23.10.1007/s13524-011-0014-7Search in Google Scholar

Mazumder, B. (2005), Fortunate sons: New estimates of intergenerational mobility in the U.S. using social security earnings data, Review of Economics and Statistics 87 (2), S. 235–55.10.1162/0034653053970249Search in Google Scholar

Mazumder, B. (2008), Sibling similarities and economic inequality in the US, Journal of Population Economics 21(3), S. 685–701.10.1007/s00148-006-0127-2Search in Google Scholar

Mogstad, M. und G. Torsvik (2023), Family background, neighborhoods, and intergenerational mobility, S. 327–87.10.1016/bs.hefam.2023.01.005Search in Google Scholar

Neidhöfer, G. und M. Stockhausen (2019), Dynastic inequality compared: Multigenerational mobility in the United States, the United Kingdom, and Germany, Review of Income and Wealth 65(2), S. 383–414.10.1111/roiw.12364Search in Google Scholar

Nicoletti, C. und B. Rabe (2019), Sibling spillover effects in school achievement. Journal of Applied Econometrics 34(4), S. 482–501.10.1002/jae.2674Search in Google Scholar

Nybom, M. und J. Stuhler (2016), Heterogeneous income profiles and lifecycle bias in intergenerational mobility estimation, Journal of Human Resources 51(1), S. 239–68.10.3368/jhr.51.1.239Search in Google Scholar

Nybom, M. und J. Stuhler (2017), Biases in standard measures of intergenerational income dependence, Journal of Human Resources 52(3), S. 800–25.10.3368/jhr.52.3.0715-7290RSearch in Google Scholar

NZZ (2002), Daniel Bernoulli und seine schwierige Familie, Neue Zürcher Zeitung vom 17. März 2002, online verfügbar unter https://www.nzz.ch/article80ZZW-ld.198658.Search in Google Scholar

OECD (2024), OECD Income Distribution database (IDD), online verfügbar unter https://data-explorer.oecd.org/Search in Google Scholar

Olivetti, C. und M.D. Paserman (2015), In the name of the son (and the daughter): Intergenerational mobility in the United States, 1850–1940, American Economic Review 105(8), S. 2695–724.10.1257/aer.20130821Search in Google Scholar

O’Neill, D., O. Sweetman und D. Van de Gaer (2007), The effects of measurement error and omitted variables when using transition matrices to measure intergenerational mobility, Journal of Economic Inequality 5(2), S. 159–78.10.1007/s10888-006-9035-7Search in Google Scholar

Pekkarinen, T., K.G. Salvanes, und M. Sarvimäki (2017), The evolution of social m: Norway during the twentieth century, Scandinavian Journal of Economics 119(1), S. 5–33.10.1111/sjoe.12205Search in Google Scholar

Schnetzer, M. und W. Altzinger (2013), Intergenerational transmission of socioeconomic conditions in Austria in the context of European welfare regimes, Momentum Quarterly 2(3), S. 108–26.Search in Google Scholar

Schnitzlein, D.D. (2014), How important is the family? Evidence from sibling correlations in permanent earnings in the USA, Germany, and Denmark, Journal of Population Economics 27(1), S. 69–89.10.1007/s00148-013-0468-6Search in Google Scholar

Sieben, I., J. Huinink, und P.M. De Graaf (2001), Family background and sibling resemblance in educational attainment trends in the former FRG, the former GDR, and the Netherlands, European Sociological Review 17(4), S. 401–30.10.1093/esr/17.4.401Search in Google Scholar

Solon, G. et al. (1991), A longitudinal analysis of sibling correlations in economic status, Journal of Human Resources 26(3), S. 509–34.10.2307/146023Search in Google Scholar

Solon, G. (1992), Intergenerational income mobility in the United States, American Economic Review 82(3), S. 393–408.Search in Google Scholar

Solon, G. (1999), Intergenerational mobility in the labor market, in: O. Ashenfelter und D. Card (Hrsg.), Handbook of Labor Economics, Band 3A, Amsterdam, Elsevier, S. 1761–800.10.1016/S1573-4463(99)03010-2Search in Google Scholar

Solon, G. (2018), What do we know so far about multigenerational mobility? Economic Journal 128(612), S. 340–52.10.1111/ecoj.12495Search in Google Scholar

Song, X. (2016), Diverging mobility trajectories: Grandparent effects on educational attainment in one- and two-parent families in the United States, Demography 53(6), S. 1905–32.10.1007/s13524-016-0515-5Search in Google Scholar

Torche, F. (2015a), Intergenerational mobility and equality of opportunity, European Journal of Sociology 56(3), S. 343–71.10.1017/S0003975615000181Search in Google Scholar

Torche, F. (2015b), Analyses of intergenerational mobility: An interdisciplinary review, Annals of the American Academy of Political and Social Science 657, S. 37–62.10.1177/0002716214547476Search in Google Scholar

Van der Weide, R. et al. (2021), Intergenerational mobility around the world, World Bank Policy Research Working Paper 9707.10.2139/ssrn.3981372Search in Google Scholar

Vosters, K. und M. Nybom (2017), Intergenerational persistence in latent socioeconomic status: Evidence from Sweden and the United States, Journal of Labor Economics 35(3), S. 869–901.10.1086/690827Search in Google Scholar

Zeng, Z. und Y. Xie (2014), The effects of grandparents on children’s schooling: Evidence from rural China, Demography 51(2), S. 599–617.10.1007/s13524-013-0275-4Search in Google Scholar

Zimmerman, D.J. (1992), Regression toward mediocrity in economic stature, American Economic Review 82(3), S. 409–29.Search in Google Scholar

Anhang

Anhang A – Abbildungen und Tabellen

Horizontale und vertikale Schätzer Einkommensmobilität

|

Land |

Gini |

ICC |

Quelle ICC |

Kohorte ICC |

IGE |

Quelle IGE |

Kohorte IGE |

|

Schweiz |

0,305 |

0,151 |

Bühler et al. 2024 |

1966–1988 |

0,123 |

Bühler et al. 2024 |

1966–1988 |

|

Dänemark |

0,221 |

0,202 |

Schnitzlein 2014 |

1953–1976 |

0,150 |

Corak 2016 |

Ca. 1957 |

|

Österreich |

0,269 |

0,223 |

Comi 2010 |

1962–1979 |

0,131 |

Schnetzer und Altzinger 2013 |

1959–1974 |

|

Finnland |

0,209 |

0,264 |

Björklund et al. 2002 |

1953–1965 |

0,180 |

Corak 2016 |

1950 |

|

Frankreich |

0,277 |

0,287 |

Comi 2010 |

1962–1979 |

0,410 |

Corak 2016 |

nicht angegeben |

|

Norwegen |

0,222 |

0,315 |

Pekkarinen et al. 2017 |

1962–1968 |

0,170 |

Corak 2016 |

1958–1962 |

|

Spanien |

0,332 |

0,319 |

Comi 2010 |

1962–1979 |

0,400 |

Corak 2016 |

nicht angegeben |

|

Schweden |

0,198 |

0,300 |

Björklund et al. 2009 |

Mittelwert der Kohorten 1953–59, 1956–1962, 1959–1965 und 1962–1968 |

0,270 |

Corak 2016 |

1952–1961 |

|

Italien |

0,291 |

0,395 |

Comi 2010 |

1962–1979 |

0,500 |

Corak 2016 |

nicht angegeben |

|

Griechenland |

0,352 |

0,400 |

Comi 2010 |

1962–1979 |

0,315 |

Luong und Kitsoleris 2021 |

1960 und 1970 |

|

Deutschland |

0,251 |

0,430 |

Schnitzlein 2014 |

1953–1976 |

0,320 |

Corak 2016 |

nicht angegeben |

|

Vereinigte Staaten |

0,369 |

0,490 |

Mazumder 2008 |

1957–1965 |

0,470 |

Corak 2016 |

ca. 1947 |

|

Portugal |

0,383 |

0,575 |

Comi 2010 |

1962–1979 |

0,260 |

Casinhas und Martins 2024 |

1969–1989 |

|

China |

0,514 |

0,580 |

Eriksson und Zang 2012 |

1958–1981 |

0,600 |

Corak 2016 |

nicht angegeben |

Quelle: eigene Zusammenstellung

Übersicht der verwendeten Schätzer in Abschnitt 5

|

Paper |

Jahr |

Land |

Kernfamilie |

erweiterte Famile |

Statusindikator |

|

Ferrie et al. |

2021 |

Vereinigte Staaten |

0,383 |

0,044 |

vertikal |

|

Hällsten und Kolk |

2022 |

Schweden |

0,268 |

0,049 |

vertikal |

|

Jäger |

2011 |

Vereinigte Staaten |

0,266 |

0,144 |

horizontal |

|

Hällsten und Kolk |

2023 |

Schweden |

0,200 |

0,127 |

horizontal |

Quelle: eigene Zusammenstellung

Intergenerationelle Bildungsverbindungen: Korrelationen über erweiterte Familiennetzwerke hinweg

Anmerkung: Die Grafik zeigt die geschätzten Korrelationen zwischen den Bildungsjahren verschiedener Vorfahrengenerationen basierend auf einer multivariaten Regression nach Hällsten und Kolk (2023).

Quelle: eigene Darstellung

Geschwister- und Cousinkorrelationen in den Bildungsjahren (horizontale Betrachtung, Schweden)

Quelle: eigene Darstellung

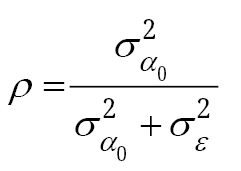

Anhang B – Herleitung des Intraklassenkorrelationskoeffizienten (ICC)

Das Grundmodell zur Erfassung des familiären Einflusses basiert auf Solon et al. 1991 und Solon 1999. Die Ergebnisvariable γ des Geschwisters i der Familie j wird wie folgt dargestellt:

γij = β0j + εij,

wobei β0j der familienspezifische Ordinatenabschnitt und εij der Fehlerterm ist. Der familienspezifische Effekt β0j setzt sich aus einer konstanten Komponente β00 und einer zufälligen familienspezifischen Komponente α0j zusammen:

β0j = β00 + α0j.

Somit ergibt sich für γij:

γij = β00 + α0j + εij.

Die Varianz von γij lässt sich in zwei Komponenten zerlegen: die Varianz zwischen Familien (α0j) und die Varianz innerhalb von Familien (εij):

.

.

Die Geschwisterkorrelation, also der Anteil der Gesamtvarianz, der durch familiäre Einflüsse erklärt wird, ergibt sich folgendermaßen:

.

.

Der Intraklassenkorrelationskoeffizient (ICC) ρ gibt somit an, welcher Anteil der Varianz der Ergebnisvariablen auf familiäre Komponenten zurückzuführen ist.

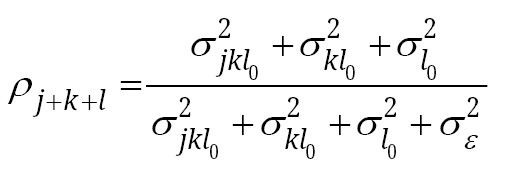

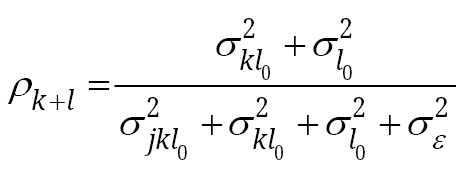

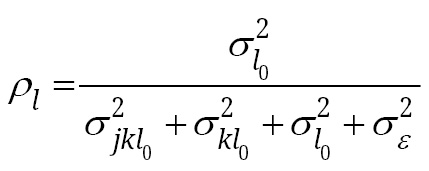

Anhang C – Modellierung der Verwandtschaftsstrukturen

Das Ziel der mathematischen Modellierung der Verwandtschaftsstrukturen ist es, die Ähnlichkeit von Familienmitgliedern auf den jeweiligen verwandtschaftlichen Ebenen präzise zu quantifizieren. Modellieren lässt sich dies über die Varianzkomponenten, die die Ähnlichkeit von Geschwistern, Cousins/Cousinen ersten und zweiten Grades abbilden.[24] Anhand dieser Modellierung lassen sich verschiedene Ebenen des familiären Einflusses auf den sozialen Status der Individuen differenziert analysieren.

Die Geschwisterkorrelation ρj+k+l gibt an, welcher Anteil der gesamten Einkommensunterschiede durch den Einfluss der Kernfamilie und den Einfluss der erweiterten Familie gemeinsam erklärt wird:

.

.

Analog dazu zeigt die Korrelation zwischen Cousins/Cousinen ρk+l, wie stark der soziale Status durch die erweiterte Familie beeinflusst wird:

.

.

Eine hohe Cousinkorrelation deutet darauf hin, dass der Einfluss der erweiterten Familie bedeutend ist.

Schließlich wird die Korrelation zwischen Cousins/Cousinen zweiten Grades, ρl, die von denselben Urgroßeltern abstammen, wie folgt berechnet:

.

.

Hier zeigt die Korrelation, in welchem Ausmaß der Einfluss der nochmals um eine Generation (Urgroßeltern) erweiterten Familie auf den sozialen Status der Individuen fortwirkt. Je höher dieser Wert, desto stärker zeigt sich der Einfluss des familiären Hintergrunds, der über Generationen hinweg bestehen bleibt. Diese Modellierungen erlauben es, den Anteil jeder einzelnen familiären Ebene an den Einkommensunterschieden – von der Kernfamilie bis hin zur erweiterten Verwandtschaft – präzise zu quantifizieren. Somit lässt sich der lang andauernde Einfluss des familiären Umfelds auf den sozialen Status untersuchen.

© 2025 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Wirtschaftswissenschaftliche Exzellenz

- Aus Wissenschaft und Verein

- „In einem Handelskrieg verlieren alle“

- Wie groß ist der wirtschaftspolitische Konsens unter Ökonominnen und Ökonomen in Deutschland? Evidenz aus 74.000 Antworten im Ökonomenpanel

- Digital, nachhaltig, drittmittelstark: Die Ausschreibungen von VWL-Professuren in Deutschland

- ECONtribute: Markets & Public Policy: Agenda und ausgewählte Forschungsschwerpunkte

- Beiträge aus der Forschung zur Wirtschaftspolitik

- Kapitaldeckung in der Pflegeversicherung – die Rolle der Eigentumsrechte

- Ist Blut dicker als Wasser? Wie die Familie den sozialen Aufstieg beeinflusst

- Helfen Ernährungstipps und Informationen über die Klimawirkungen des Fleischkonsums, diesen zu verringern? Experimentelle Evidenz für Deutschland

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Wirtschaftswissenschaftliche Exzellenz

- Aus Wissenschaft und Verein

- „In einem Handelskrieg verlieren alle“

- Wie groß ist der wirtschaftspolitische Konsens unter Ökonominnen und Ökonomen in Deutschland? Evidenz aus 74.000 Antworten im Ökonomenpanel

- Digital, nachhaltig, drittmittelstark: Die Ausschreibungen von VWL-Professuren in Deutschland

- ECONtribute: Markets & Public Policy: Agenda und ausgewählte Forschungsschwerpunkte

- Beiträge aus der Forschung zur Wirtschaftspolitik

- Kapitaldeckung in der Pflegeversicherung – die Rolle der Eigentumsrechte

- Ist Blut dicker als Wasser? Wie die Familie den sozialen Aufstieg beeinflusst

- Helfen Ernährungstipps und Informationen über die Klimawirkungen des Fleischkonsums, diesen zu verringern? Experimentelle Evidenz für Deutschland