Einleitung

Die RILIBÄK 2008 in der aktuellen in 2014 überarbeiten Version bindet das bisherige Konzept der Ergebniskontrolle in ein gesamtes Qualitätsmanagementsystem ein und ergänzt die vorherigen Ausgaben der RiliBÄK um die Prä- und Postanalytik und die genaue Beschreibung der analytischen Prozesse (1). Außerdem werden alle Bereiche der Labormedizin durch Teile B2-B5 in das Konzept mit einbezogen. Die Auswahl der ringversuchspflichtigen Parameter wurde nach dem Prinzip der Marker-Parameter getroffen. Jeder dieser Parameter repräsentiert eine bestimmte Gruppe von Analysen und stellt quasi die Stichprobe dar, mit der die analytische Qualität der repräsentierten Gruppe überprüft wird. Dieses Konzept geht davon aus, dass durch den Nachweis der Qualität des Marker-Parameters die Qualität der gesamten repräsentierten Gruppe nachgewiesen wird.

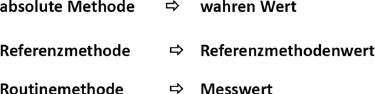

In diesem Kontext spielt die externe Qualitätskontrolle eine wesentliche Rolle bei der Objektivierung der internen Qualitätskontrolle. Die Labore erhalten mit der Teilnahme an der externen Qualitätskontrolle einen Hinweis über die Richtigkeit ihrer Messungen, unabhängig von den Kalibrations- und Kontrollsystemen der eingesetzten Methoden. Hinter dieser Thematik verbirgt sich allerdings die Frage nach dem wahren Wert. Das Schema über die Messwerttheorie stellt dar dass der wahre Wert eigentlich gar nicht zu ermitteln ist (Abbildung 1). Durch metrologisch hochstehende Methoden kann man bei einigen Analyten diesem Wert sehr nahe kommen. Daraus lässt sich die in Abbildung 2 dargestellte Method enhierarchie ableiten.

Messwerttheorie.

Methodenhierachie.

Bezugspunkte

Bei der Frage nach dem wahren oder richtigen Wert setzt die RiliBÄK bei einigen Parametern das Referenzmethodenkonzept ein. Dabei wird versucht mit einer metrologisch hochstehenden Methode, bei der möglichst alle Störfaktoren und Matrixeffekte eliminiert wurden, einen Wert zu erstellen, der für alle Methoden als Zielwert gelten kann.

Aufgrund zum Teil unterschiedlicher Vorgaben der RILIBÄK für Deutschland auf der einen Seite und der invitro-Diagnostica-Direktive der EU (2) auf der anderen Seite kann es zu dazu kommen, dass in der externen Qualitätskontrolle das Referenzmethoden-Konzept schwierig umzusetzen ist. Nach der IVD sind für die Rückführbarkeit des Kalibrations- und Kontrollmaterials die Hersteller verantwortlich. Dabei müssen sie sich nicht auf Referenzmethoden beziehen. Dadurch können unter Umständen die Referenzmethodenwerte nicht als Bezugspunkte für die Auswertung der externen Qualitätskontrolle herangezogen werden. Als Bezugspunkte kann in diesen Fällen alternativ der Konsenswert einer Methodengruppe herangezogen werden. Dieser Konsenswert wird auch für die Parameter benutzt, bei denen keine Referenzmethode entwickelt wurde. In wenigen Ausnahmefällen (z.B. Pharmaka oder Drogen) können die Einwaagen dieser Substanzen als Bezugspunkt benutzt werden.

Problemfelder

Die oben angesprochene Problematik der unterschiedlichen Konzepte in den Regelwerken führt z.B. beim Testosteron dazu, dass die externen Qualitätskontrollen nicht anhand des Referenzmethodenwertes ausgewertet werden können (Abbildung 3). Bei einer Auswertung an Hand der Referenzmethodenwerte wäre die Bestehensquote mit 56% sehr niedrig und entspricht wahrscheinlich nicht der Leistungskraft der Testsysteme.

Beispiel Testosteron.

Das Beispiel der HbA1c-Bestimmung zeigt ein weiteres Problem bei den externen Qualitätskontrollen, die auf der Verwendung von lyophilisierten Proben beruht, die für eine Reihe von POCT-Systemen häufig nicht geeignet sind. Die POCT-Systeme benötigten ein eigenes Kontrollmaterial und konnten außerdem nicht anhand des Referenzmethodenwertes bewertet werden. Aber auch in der Gruppe der nasschemischen Verfahren konnten nicht alle Methoden mit dem Referenzmethodenkonzept ausgewertet werden. Diese Problematik konnte durch den Einsatz von nativen Materialien in diesen Ringversuchen behoben werden. Diese Beobachtung weist auf eine weitere Problematik bei der externen Qualitätskontrolle hin. Die eingesetzten Proben sind in vielen Fällen prozessierte Proben. Diese Prozessierung ist oftmals nötig, um das Probenmaterial zu stabilisieren und dadurch für die Dauer des Ringversuchs haltbar zu machen. Dadurch liegt zwar ein Probenmaterial auf humaner Basis vor, aber es ist nicht absolut identisch mit einer nativen humanen Probe. Die so prozessierten Proben können unter Umständen Matrixeffekte wie beim HbA1c zeigen, die sich in jedem Testsystem unterschiedlich auswirken können.

Für die meisten Parameter, die in externen Qualitätskontrollen überprüft werden, gibt es keinen Bezugspunkt über eine Referenzmethode. In diesen Fällen wird ein Konsenswert über den Algorithmus A als stabiler Mittelwert eines Kollektivs berechnet, der dann als Zielwert für das entsprechende Kollektiv eingesetzt wird. Dieses Konzept ist allerdings nur dann möglich, wenn das jeweilige Kollektiv mehr als 6–8 Teilnehmer enthält.

Lösungsansätze und Ausblick

Mögliche Lösungsansätze sind der vermehrte Einsatz von nativen Proben, wie das Beispiel des HbA1c zeigt. Außerdem sollte das Referenzmethodenkonzept weiterentwickelt werden und dazu sollte die methodisch orientierte Forschung auf dem Gebiet der Laboratoriumsmedizin intensiviert werden. Die erhöhten Ansprüche an die Qualitätssicherung erfordern in der externen Qualitätskontrolle klare Bezugspunkte für die Bewertung der Richtigkeit.

Literatur

1. Richtlinien der Bundesärztekammer 2008 Version vom 19.2014.Search in Google Scholar

2. Invitro-Diagnostica-Direktive Richtlinie 98/79/EG.Search in Google Scholar

©2015 by De Gruyter

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Editorial zur Rili-BÄK

- Neue Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen

- New Guidelines of the German Medical Association for Quality Assurance of Medical Laboratory Tests

- Qualitätssicherung im medizinischen Labor: eine Erfolgsgeschichte im Gesundheitssystem

- Quality assurance in the medical laboratory: a success story in the health-care system

- Die neue RiliBÄK – Anmerkungen des Referenzinstitutes für Bioanalytik (RfB)

- The new RiliBAEK- Remarks by the “Referenzinstitut für Bioanalytik” (RfB)

- Die RiliBÄK aus Sicht eines Ringversuchsanbieters

- The Rili-BAEK guideline from the perspective of an external quality assurance test provider

- Zur Veröffentlichung der englischen Fassung der Rili-BÄK – Sicht der Diagnostika Industrie auf die Rili-BÄK und Ihre Auswirkungen auf die Labormedizin in Deutschland

- Publication of the English version of the Rili-BAEK guideline – the diagnostics industry’s view on the Rili-BAEK guideline and its ramifications on laboratory medicine in Germany

- Qualitätssicherung für alle laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen

- Quality assurance for all medical laboratory analyses

- Revision of the “Guideline of the German Medical Association on Quality Assurance in Medical Laboratory Examinations – Rili-BAEK” (unauthorized translation)

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Editorial zur Rili-BÄK

- Neue Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen

- New Guidelines of the German Medical Association for Quality Assurance of Medical Laboratory Tests

- Qualitätssicherung im medizinischen Labor: eine Erfolgsgeschichte im Gesundheitssystem

- Quality assurance in the medical laboratory: a success story in the health-care system

- Die neue RiliBÄK – Anmerkungen des Referenzinstitutes für Bioanalytik (RfB)

- The new RiliBAEK- Remarks by the “Referenzinstitut für Bioanalytik” (RfB)

- Die RiliBÄK aus Sicht eines Ringversuchsanbieters

- The Rili-BAEK guideline from the perspective of an external quality assurance test provider

- Zur Veröffentlichung der englischen Fassung der Rili-BÄK – Sicht der Diagnostika Industrie auf die Rili-BÄK und Ihre Auswirkungen auf die Labormedizin in Deutschland

- Publication of the English version of the Rili-BAEK guideline – the diagnostics industry’s view on the Rili-BAEK guideline and its ramifications on laboratory medicine in Germany

- Qualitätssicherung für alle laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen

- Quality assurance for all medical laboratory analyses

- Revision of the “Guideline of the German Medical Association on Quality Assurance in Medical Laboratory Examinations – Rili-BAEK” (unauthorized translation)