Der Team Award Information Professionals (TIP) zeichnet jedes Jahr drei studentische Teamleistungen aus, die einen innovativen Beitrag zur digitalen Transformation und zur Gestaltung der digitalen Gesellschaft in der Berufspraxis von Bibliotheken und Informationseinrichtungen liefern. Er wird seit 2006 von b.i.t. online, KIBA und Schweitzer Fachinformation vergeben. Die Jury bildeten 2022 Prof. Dr. Ursula Georgy (TH Köln), Prof. Dr. Joachim Griesbaum (Uni Hildesheim), Erwin König (b.i.t.online), Marlies Ockenfeld (DGI), Prof. Dr. Stefan Schmunk (KIBA) und Thomas Dohme (Schweitzer Fachinformation). Die diesjährige Preisverleihung fand am 31. Mai 2022 auf dem Bibliothekskongress in Leipzig statt. Erwin König und Thomas Dohme überreichten die Preise.

Virtuelle Ausstellung zu Martin Schrettinger

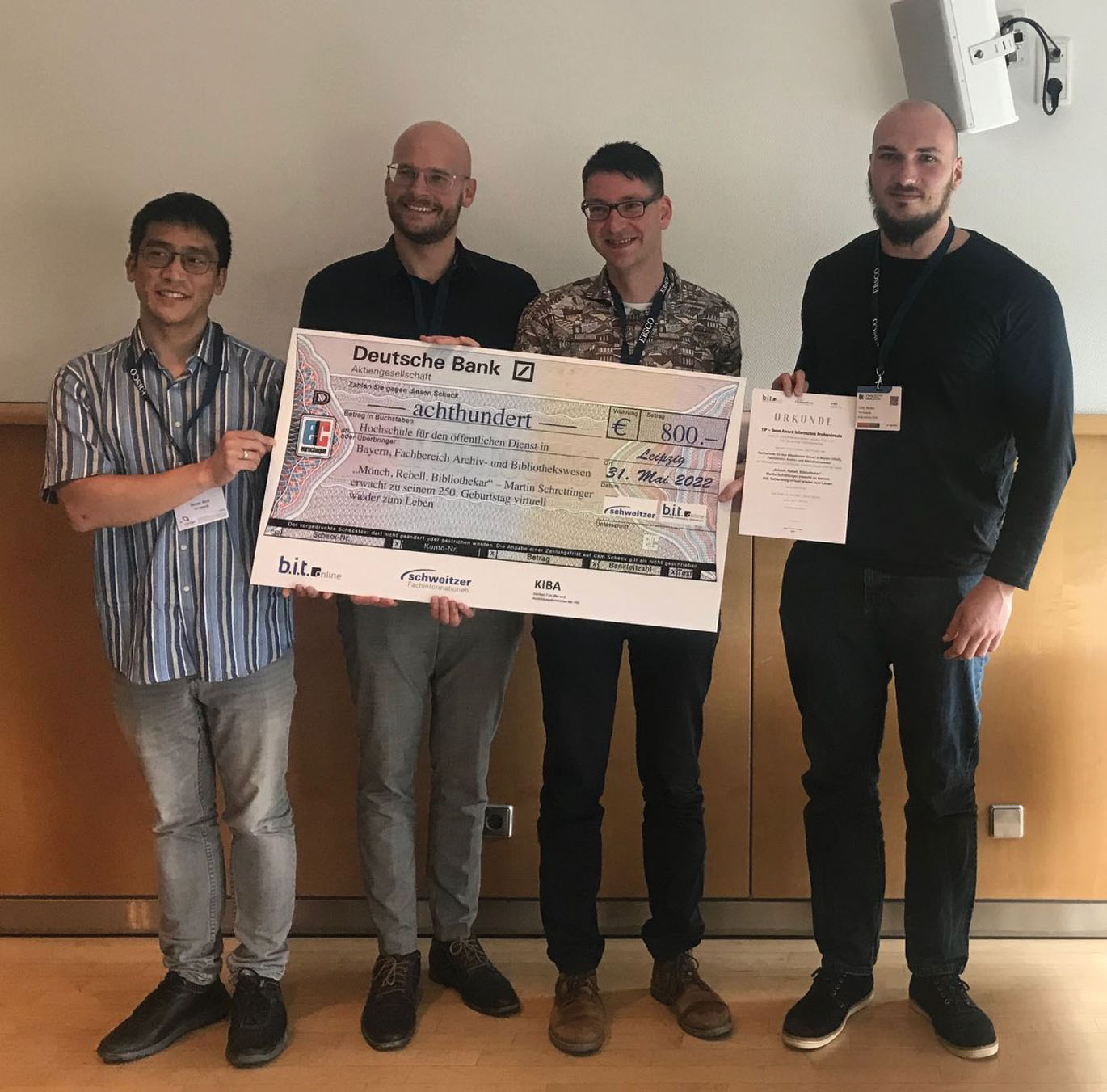

Das Projektteam aus München schuf eine virtuelle Ausstellung. (Foto: Frauke Schade)

Den ersten Scheck über 800 Euro bekam ein vierköpfiges Projektteam (Michael Becht, Chris Becker, Andreas Grassl und Kay Hartel) des Studiengangs Bibliotheks- und Informationsmanagement am Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern.

Im Sommersemester schufen sie im Rahmen eines praxisorientierten Teamprojekts unter dem Titel „Mönch, Rebell, Bibliothekar“ eine virtuelle Ausstellung, die das Leben und (Nach-)Wirken Martin Schrettingers (1772-1851), einem der Begründer der deutschen Bibliothekswissenschaft, anlässlich seines 250. Geburtstages nachzeichnet. Inhaltlich werden wichtige Stationen im Leben Martin Schrettingers beleuchtet, ein vielfältiger Medieneinsatz macht die Ausstellung abwechslungsreich und leicht zugänglich.

Aufklärer im Kloster, Pionier der Bibliothekswissenschaft

Martin Schrettingers Zeit im Kloster Weißenohe, von 1790 bis 1802, war von ständiger Spannung geprägt. Einerseits galt seine Leidenschaft seiner Arbeit als Klosterbibliothekar. Andererseits war er – als „aufgeklärter Mönch“ und begeistertem Anhänger der Aufklärung – prädestiniert in Konflikt mit den Klosterautoritäten zu treten. Dies belegen seine Tagebucheinträge eindrücklich.

Nachhaltig prägte er auch die Münchner Hofbibliothek, die heutige Bayerische Staatsbibliothek. Bereits kurz nach seiner Einstellung im Oktober 1802 wurde er mit den Folgen der Säkularisierung konfrontiert: Durch eine Bücherflut vervielfachte sich binnen kurzer Zeit der Bestand, was gewaltige Herausforderungen mit sich brachte. Schrettinger erkannte, dass eine pragmatische akzessorische Aufstellung hier Abhilfe leisten könnte. Als ab 1814 seine Methode angewandt wurde, konnte der Bestand rasch wieder nutzbar gemacht werden. Entsprechend übernahmen schon früh auch zahlreiche andere Bibliotheken seine Vorgehensweise.

An seinem nächsten großen Projekt, dem ersten großen Schlagwortkatalog der Welt, arbeitete er unermüdlich bis zu seinem Tod 1851, konnte ihn aber dennoch nicht vollenden. Zudem veröffentlichte er mehrere bibliothekarische Lehrbücher, in denen er sich z. B. mit der Aufstellungssystematik, dem Katalog oder dem Funktionieren einer Bibliothek an sich auseinandersetzte. Sein „Handbuch der Bibliothekswissenschaft“ fasste diese Inhalte zusammen und macht Schrettinger zu einem der Begründer der deutschen Bibliothekswissenschaft.

Zeitreise mittels künstlicher Intelligenz

Ein wichtiges audiovisuelles Element der virtuellen Ausstellung ist das animierte Deepfake-Schrettingerportrait. Bei einem Deepfake werden mittels künstlicher Intelligenz bestimmte Gesichtspartien eines Bildes oder Videos auf ein anderes Bild oder Video übertragen, wodurch die Bewegungen eines Gesichts simuliert oder verändert werden können. Im Fall der prämierten virtuellen Ausstellung wurde das Portrait Schrettingers so animiert, dass die Illusion entsteht, er selbst würde zu den Besucherinnen und Besuchern sprechen.

Als fachlicher Experte kommt Dr. Helmut Hilz, der Leiter der Bibliothek des Deutschen Museums, in einem Videointerview zu Wort. In kurzen Passagen erläutert er zentrale Sachverhalte des bibliografischen und historischen Kontextes von Schrettinger und seiner Zeit. Er charakterisiert die Situation der Bibliotheken im Kontext der Säkularisation im frühen 19. Jahrhundert und resümiert Martin Schrettingers Wirken und Nachwirken.

Produziert wurde die Ausstellung mit der Software Google Arts & Culture, die schon seit mehreren Jahren an der Bayerischen Staatsbibliothek im Einsatz ist. Für die Umsetzung war auch die enge und fruchtbare Kollaboration mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Häusern und Zuständigkeiten unerlässlich. Von den Anfängen im Kloster bis zu seinem Nachwirken in der Gegenwart werden Schrettingers Leben und Wirken nachgezeichnet und mit Bildern und eigens dafür prodizierten Ton- und Videosequenzen untermalt. Der Titel der Ausstellung kennzeichnet einerseits wichtige Stationen in Schrettingers Biografie und soll andererseits auch neugierig auf die Ausstellung machen. Sie ist zu erreichen unter: https://www.bsb-muenchen.de/va/ausstellungen/moench-rebell-bibliothekar/

Verzerrungen im Katalogplus der SUB Hamburg

Den zweiten Scheck erhielt ein vierköpfiges Team (Inga Albrecht, Daniel Klein, Torge Plückhahn und Paulina

Das Projektteam der HAW mit Thomas Dohme (links) und Erwin König (rechts). (Foto: Frauke Schade)

Triesch) aus der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg. Unter der Leitung von Prof. Dr. Dirk Lewandowski und in Zusammenarbeit mit der Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Hamburg untersuchte die Gruppe im Rahmen des Masterstudiengangs Digitale Transformation der Informations- und Medienwirtschaft an der HAW Hamburg, ob und wenn ja welche Verzerrungen bei der Suche im Katalog der SUB auftreten.

Bibliotheken verwenden Suchmaschinen, um den Nutzenden ein schnelles Erforschen des gesamten Datenbestandes zu ermöglichen. Dabei sollen die Suchmaschinen alle potenziell relevanten Ergebnisse in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Bekannte Web-Suchmaschinen, wie Google und Yahoo, erheben den Anspruch neutral und objektiv zu sein. Bibliothekssuchmaschinen tun es ihnen gleich und erwecken sogar den Anschein noch vertrauenswürdiger zu sein. Bibliothekskataloge genießen ein hohes Vertrauen, weil sie als Teil einer neutralen Einrichtung ebenfalls mit Neutralität in Verbindung gebracht werden.

Allerdings ist eine neutrale Suchmaschine angesichts des oft verwendeten Relevanz-Rankings beinahe unmöglich, sodass die reale Auflistung der Suchergebnisse häufig vom Ideal abweicht. In diesem Fall wird von einer Verzerrung gesprochen. Für Bibliothekssuchmaschinen liegen bislang kaum Forschungen zu verzerrten Suchergebnissen vor.

Im Rahmen des Masterstudiengangs Digitale Transformation der Informations- und Medienwirtschaft an der HAW Hamburg, untersuchte die Projektgruppe die Neutralität von Bibliothekssuchmaschinen anhand des Katalogplus der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky (kurz SUB). Dabei lag der Fokus auf systembasierten Verzerrungen im Ranking.

Der Katalogplus verzeichnet die Bestände mehrerer Bibliotheken Hamburgs und insgesamt einen Datenbestand von über 100 Millionen Exemplaren. In einem methodisch sehr sauberen Vorgehen wurden für die Untersuchung anhand vorhergehender Untersuchungen zunächst sieben Hypothesen aufgestellt:

H1:Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht der Autor:innen und der Ranking-Position.

H2:Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Verlagsgröße und der Ranking-Position.

H3:Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Sprache eines Werks und der Ranking-Position.

H4:Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Basisklassifikation und der Ranking-Position.

H5:Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Standort und der Ranking-Position.

H6:Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Medienart und der Ranking-Position.

H7:Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Erscheinungsjahr und der Ranking-Position.

Die möglichen Verzerrungen im Relevanz-Ranking des Katalogplus wurden anhand einer quantitativen Datenanalyse untersucht. Die Stichprobe bestand aus 100 deutschsprachigen Ein-Wort-Suchanfragen zu einem Thema und jeweils den ersten 20 Suchergebnissen, sowie 40 weiteren zufällig ausgewählten Suchergebnissen, die den Gesamtbestand zur Suchanfrage repräsentieren sollen. Die Häufigkeit jedes Kriteriums in den beiden Treffermengen wurden verglichen, um festzustellen, ob bestimmte Kriterien in den ersten 20 Suchergebnissen, im Vergleich zum Gesamtbestand, überrepräsentiert werden.

Zur statistischen Prüfung der sieben Hypothesen wurden zwei unterschiedliche statistische Verfahren angewendet, die sich aus dem Datenniveau der verwendeten Variablen ergaben. Die Variablen der Hypothesen 1 bis 6 besitzen allesamt ein nominales Datenniveau, weshalb in diesen Fällen der Chi-Quadrat-Test angewendet wurde. Chi-Quadrat kann Aussagen darüber treffen, ob zwischen zwei Variablen ein statistisch signifikanter Zusammenhang besteht. Für Hypothese 7 liegt ein metrisches Datenniveau vor. Deshalb wurde zur Prüfung ein t-Test für unabhängige Stichproben verwendet.

Nach Abschluss der Auswertung konnten im Katalogplus Verzerrungen hinsichtlich Geschlecht, Sprache, Forschungsgebiet, Standort, Medienart und Erscheinungsjahr nachgewiesen werden. Es erwies sich deshalb als sinnvoll, den Einfluss von Ranking-Algorithmen auf die Suchergebnisse in Bibliothekskatalogen zu untersuchen. Trotz des den Bibliothekssystemen entgegengebrachten Vertrauens können diese, genauso wie herkömmliche Suchmaschinen, verzerrte Ergebnisse ausgeben.

Bei der anschließenden Diskussion der Ergebnisse hat sich herausgestellt, dass viele Verzerrungen für die SUB unerwartet waren. So konnten Handlungsempfehlungen gemacht werden, um bei den Entwicklungsarbeiten für den Katalogplus einen neuen Ansatz zur Optimierung des Bibliothekskatalog einzuschlagen. Darüber hinaus ergaben sich weitere Forschungsansätze für künftige Untersuchungen.

Wissenschaftliche Bibliotheken einfach erklärt

Die dritte Auszeichnung ging an eine sechsköpfige Projektgruppe (Franziska Deuter, Michael Mittelmeier, Pia Plechinger, Emilie Rehberger, Laura Schlett, Alexander Schmidt), die es sich im Sommersemester 2021 zum Ziel gesetzt hatte, den während der Corona-Pandemie in den Hochschulbibliotheken in Bayern aufgekommenen Trend zum Einsatz von AV-Medien aufzugreifen. Sie stellte fest, dass es überraschenderweise aus den Reihen der wissenschaftlichen Bibliotheken nur wenige Podcasts gibt. Der Gedanke lag daher nahe, sich im Rahmen eines praxisorientierten Teamprojekts, einem verpflichtenden, semesterübergreifenden Modul des Fachstudiums Bibliotheks- und Informationsmanagement am Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (HföD), damit zu beschäftigen, ob Podcasts für wissenschaftliche Bibliotheken ein Mittel zur Informationsvermittlung sein können. Zudem sollten Erfahrungen mit der Produktion und Veröffentlichung eines Podcast gesammelt werden.

Grundgedanke und Hauptziel des Podcasts war es, Neulingen die Abläufe und Regeln in einer wissenschaftlichen Bibliothek näher zu bringen, um so mögliche Ängste oder Unsicherheiten zu beseitigen und Verständnis für Abläufe in einer Bibliothek herzustellen. Als ein zusätzliches, auditives Angebot sollte er möglichst niedrigschwellig grundlegende Informationen zu Bibliotheksangeboten und Hintergründen bieten und eine bibliotheksübergreifende Anwendung im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken ermöglichen.

Dazu erarbeitete das Team zunächst ein Gesamtkonzept für den Podcast in Form eines „Gesprächs-Podcast“, in dem sich zwei oder mehr Personen unterhalten. Durch die unterschiedlichen Sprecher wirkt der Podcast so lebendig, was das Zuhören angenehm macht. Die einzelnen Folgen sollten eher kurz gehalten werden, um möglichst viele, auch kurzentschlossene Hörerinnen und Hörer anzusprechen. Eine Zielgruppenanalyse der Erstsemesterstudierenden belegte die Präferenz einer schnellen und unkomplizierten Informationsvermittlung. Pro Folge wurde daher ein Umfang von zehn bis fünfzehn Minuten geplant. Um den Arbeitsaufwand überschaubar zu halten, sollte zunächst eine Staffel produziert werden, deren einzelne Episoden monatlich veröffentlicht werden. Eine weitere Staffel ist geplant, jedoch mit zeitlichem Abstand.

WiBitte?

Der zunächst nur als Arbeitstitel gedachte Name „WiBitte?“, entstanden aus der geläufigen Frage „Wie bitte?“, wenn man etwas nicht verstanden hat, und der Abkürzung „WiBi“ für wissenschaftliche Bibliothek, erwies sich als so eingängig, dass das Team ihn als endgültigen Titel für das Projekt übernahm. Insgesamt wurden vier Folgen produziert und über den Hosting-Service Podcaster.de veröffentlicht. Relevante Themen für die Episoden konnten im Vorfeld durch eine kurze Umfrage bei den bayerischen Hochschulbibliotheken ermittelt werden.

Das Projekt konnte schließlich zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden. Stand Anfang Februar 2022 wurde auf die Episoden von WiBitte? rund 3200 Mal zugegriffen. Insbesondere zum Semesterbeginn im Oktober 2021 begannen Hochschulbibliotheken erste Beiträge zu WiBitte? zu veröffentlichen und den Podcast durch die vom Projektteam bereitgestellten Informationsmaterialien unter ihren Erstnutzerinnen und -nutzern zu bewerben. Die überregionale Bekanntmachung durch das erarbeitete Marketingkonzept führte auch zu einer vermehrten Nachfrage von Bibliotheken außerhalb Bayerns. Zudem wurde WiBitte? nicht nur bei Twitter erwähnt, sondern auch in die Podcastliste des Bibliotheksportals aufgenommen.

Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu sichern, verfasste das Team einen Leitfaden für nachfolgende Kurse. So können auch kommende Studierende der HföD unkompliziert weitere Folgen oder sogar ganze Staffeln von WiBitte? produzieren, damit auch in Zukunft alle Fragen rund um wissenschaftliche Bibliotheken einfach erklärt werden. Zur ersten Staffel gelangt man über https://wibitte.podcaster.de/.

Das Podcast-Team der HföD. (Foto: Frauke Schade)

Die Ausschreibung des TIP Award 2023 wird demnächst erfolgen. KIBA und Jury hoffen, dass schon jetzt Projektgruppen an den Hochschulen eine Beteiligung am Wettbewerb in Erwägung ziehen. Man kann nur gewinnen!

© 2022 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Frontmatter

- DGI-Forum 2021

- @Information Professionals: Trust in Transformation!

- Digital und kollaborativ: Arbeitsaufträge via Tickets in der internen Projektkommunikation

- Informationskompetente Grundschulkinder

- Informationsethik

- Forschungsinformationssysteme und Ethik: eine doppelte Herausforderung

- New Comer Corner

- Unterschiede im Informationssuchverhalten zwischen Digital Natives und deren Eltern

- Informationsgesellschaft

- Topic-Modeling-Ansätze für Social Media Kommunikation in der Coronapandemie

- Tagungsbericht

- Open Science zwischen Enthusiasmus und Ernüchterung

- Personalien

- Personalien

- Nachrichten

- Nachrichten

- Informationen

- Informationen

- TIP Award 2022

- Team Award Information Professionals 2022

- Aus der DGI

- Aus der DGI

- Terminkalender

- Terminkalender 2022

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Frontmatter

- DGI-Forum 2021

- @Information Professionals: Trust in Transformation!

- Digital und kollaborativ: Arbeitsaufträge via Tickets in der internen Projektkommunikation

- Informationskompetente Grundschulkinder

- Informationsethik

- Forschungsinformationssysteme und Ethik: eine doppelte Herausforderung

- New Comer Corner

- Unterschiede im Informationssuchverhalten zwischen Digital Natives und deren Eltern

- Informationsgesellschaft

- Topic-Modeling-Ansätze für Social Media Kommunikation in der Coronapandemie

- Tagungsbericht

- Open Science zwischen Enthusiasmus und Ernüchterung

- Personalien

- Personalien

- Nachrichten

- Nachrichten

- Informationen

- Informationen

- TIP Award 2022

- Team Award Information Professionals 2022

- Aus der DGI

- Aus der DGI

- Terminkalender

- Terminkalender 2022