Zusammenfassung

Unter Federführung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) wurde eine zentrale Plattform für Open Educational Resources (OER) für die Schweizer Hochschullandschaft entwickelt, um die Verbreitung von offenen Lehrmaterialien zu erleichtern. Die Plattform basiert auf der Software Edu-Sharing und wurde in Zusammenarbeit mit anderen Schweizer Hochschulen und dem IT-Dienstleister Switch realisiert. Wichtige Funktionen wie die DOI-Vergabe, Benutzerfreundlichkeit und einfache Upload-Prozesse wurden integriert, um die Nutzung und Verbreitung von OER zu fördern. Nach dem Go-Live im Juli 2024 ermöglicht die Plattform den freien Zugang zu einer breiten Vielfalt an Lehrressourcen.

Abstract

Initiated by the Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), a central platform for Open Educational Resources (OER) has been developed to facilitate the distribution of open teaching materials across the Swiss higher education landscape. Based on the edu-sharing software, the platform has been implemented in team with other universities in Switzerland and the IT service provider Switch. Key features such as DOI assignment, user-friendliness, and easy upload processes are integrated to promote extensive use and dissemination of OER. Launched in July 2024, the platform offers free access to a wide variety of educational resources.

1 Einleitung

Open Educational Resources (OER) sind Lehrmaterialien in beliebigen Medien oder Formaten, die unter einer offenen Lizenz zur freien Nutzung und Weiterentwicklung veröffentlicht werden. Als Bestandteil der Wissenschaftspraxis „Open Science“ sind OER ein wesentlicher Bereich, um die Leistungen der Hochschullehre sichtbarer zu machen, Transparenz zu erhöhen und Zusammenarbeit zwischen Hochschulangehörigen zu fördern. Dabei wird OER ein großes Potenzial zugeschrieben: die Erzielung von Synergieeffekten durch die Wiederverwendung vorhandener Materialien, die Qualitätsverbesserung durch gemeinsames Erstellen und Austauschen von Ressourcen sowie die Öffnung der Hochschulbildung für Nicht-Studierende zur Unterstützung des lebenslangen Lernens. Ein zentrales Problem für die Nachnutzung von OER ist deren Auffindbarkeit.[1] Es ist eine große Herausforderung für die Dozierenden passendes Material zu finden, das ihrem spezifischen fachlichen Kontext und dem Niveau der Zielgruppe entspricht. Eine zentrale Plattform für die Schweizer Hochschullehre, einerseits für die Ablage von OER, andererseits für die gezielte Suche, würde diesem Umstand Rechnung tragen und die Erstellung von Lehrmaterialien unter OER-Aspekten fördern.[2]

An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) wurde der Themenblock OER und Openness in Education im Strategiepapier „Bildung und digitale Transformation“ 2018 bis 2029[3] verankert. Das Dokument operationalisiert die Hochschulstrategie und betont die Wichtigkeit der Bereitstellung und Nutzung von offenen Lehr- und Lernmaterialien. Zusätzlich trat 2020 die ZHAW-weite OER-Policy[4] in Kraft, welche die Potenziale von OER betont und den Hochschulangehörigen einige Richtlinien für den Einsatz von offenen Bildungsmedien an die Hand gibt. Zur Umsetzung der Policy und der Strategie wurde an der ZHAW Hochschulbibliothek das OER-Kompetenzzentrum eingerichtet, welches die Dozierenden im Zusammenhang mit der Erstellung von OER unterstützt.

Wichtige Anhaltspunkte für die Arbeit des OER-Kompetenzzentrums lieferte eine unter anderem von der ZHAW durchgeführte, nicht-repräsentative Studie, in der 114 Mitglieder der Eduhub community[5] zu deren Erfahrungen mit OER befragt wurden.[6] Ein wichtiger Punkt war die Frage nach den Herausforderungen, die im Zusammenhang mit dem Erstellen, Teilen und Nachnutzen von OER bestehen. Dabei wurde von den Teilnehmenden der Studie die Infrastrukturebene als zentrales Thema identifiziert. Fehlende Infrastruktur würde die breitenwirksame Etablierung und Verbreitung von OER an den Hochschulen erschweren.[7] Stichworte, die in diesem Zusammenhang fielen, waren unter anderem „findability/search/find, metadata, repository/database/portal, integration into systems/LMS, technical ease of access, granularity“[8]. Viele der genannten Punkte wären mit einer technischen Lösung in Form einer zentralen Ablageplattform für OER adressierbar.

2 Vorgehen und Vorüberlegungen zur Einrichtung der OER-Plattform

Vor der Einrichtung einer Infrastrukturlösung erstellte das OER-Kompetenzzentrum in einem ersten Schritt eine Übersicht über mögliche Ansätze für die Veröffentlichung von OER. Dabei war zunächst noch offen, ob eine zentrale Plattform für die Verbreitung von OER die sinnvollste Lösung ist. Ziel war es, ein tragfähiges Konzept für das Teilen von OER zu entwickeln und eine Handlungsempfehlung für die Hochschulleitung zu formulieren.

Natürlich wurden bereits vor der Gründung des OER-Kompetenzzentrums und vor dem Bestehen von spezifischen OER-Plattformen an der ZHAW OER entwickelt und geteilt. Dabei kamen häufig Plattformen zum Einsatz, die für das jeweilige Format gängig waren. Für Videos wurden in der Regel wahlweise SwitchTube[9] oder YouTube gewählt, für textuelles Material wie Lehrbücher das Open-Access-Repositorium ZHAW digitalcollection[10], für Bilder und Grafiken z. B. Wikimedia Commons. Für ganze Kurse bestehend aus unterschiedlichen Materialtypen wie Videos, Aufgabensammlungen und Folien gab es hingegen keine einheitliche Lösung. Auch konnten OER zu einem Fachgebiet nicht gesamthaft an einem Ort bereitgestellt oder auffindbar gemacht werden. Die User mussten diverse Logins verwalten, um OER auf verteilten, teilweise auch kommerziell betriebenen Plattformen zu veröffentlichen. Um dieses Usability-Problem aufzugreifen, wurde im nächsten Schritt eine Bedarfsanalyse mit internen Stakeholdern durchgeführt und die Bedürfnisse für eine OER-Plattform eruiert. Vor allem Dozierende der Hochschule, die bereits OER publizierten, wurden für diese Experteninterviews ausgewählt.

Es wurde schnell offensichtlich, dass Bedarf an einer einheitlichen Publikationslösung in Form einer zentralen Plattform besteht. Dabei wurden folgende wesentliche Anforderungen identifiziert: Möglichkeit der DOI-Vergabe[11] für Uploads, Benutzerfreundlichkeit und Autonomie beim Upload, eine Form der Qualitätssicherung und Schnittstellen zu anderen OER-Plattformen.

Nachdem die Bedürfnisse der Dozierenden erfasst und ein Funktionskatalog für die Plattform erstellt worden war, wurden verschiedene Softwarelösungen analysiert. Es ergaben sich drei valide Optionen für den Aufbau eines OER-Repositoriums:

Die Open-Source-Software DSpace, welche an vielen Bibliotheken und Universitäten – so auch an der ZHAW – die Standard-Software zur Erfassung, Speicherung und Verbreitung von Open-Access-Publikationen ist.

Moodle.net von den Entwicklern des LMS Moodle, das sich verstärkt auf Social-Media-Funktionalitäten und auf die Konnektivität zu Moodle fokussiert.

Die Open-Source E-Learning-Software Edu-Sharing der Metaventis GmbH, die als Plattform zur kooperativen Erstellung, Verwaltung und Veröffentlichung von Lernmaterialien dient und sich zum Standard für OER-Repositorien an vielen deutschen Universitäten entwickelt hat.[12]

Das OER-Kompetenzzentrum sprach eine Empfehlung für die Software Edu-Sharing aus, da diese dem gewünschten Funktionsumfang der Dozierenden am besten entsprach. In der schriftlichen Evaluation wurde der Hochschulleitung empfohlen, die Edu-Sharing-Instanz extern vom Serviceanbieter Metaventis aufsetzen und betreiben zu lassen und in Kooperation mit weiteren Schweizer Hochschulen zu lancieren. Dieser Aspekt wurde von der Hochschulleitung besonders betont, als sie die Empfehlung aufgriff. Sie stellte zur Bedingung, dass die Plattform nicht als isolierte Lösung an der ZHAW, sondern in Kooperation mit anderen Hochschulen in der Schweiz entwickelt werden sollte.

3 Initiative für eine kollaborative OER-Ablagelösung für die Schweiz

Durch intensive Netzwerkarbeit schon während der Evaluationsphase für das OER-Repositorium und Austausch mit verschiedenen Hochschulen aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Raum war bekannt, dass die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) ebenfalls an einer Lösung für ein OER-Repositorium arbeitete und fast zeitgleich entschied, auf Edu-Sharing zu setzen. Nach der Entscheidung für ein kollaboratives OER-Repositorium organisierten die ZHAW und die FHNW darum gemeinsam ein hybrides Treffen, das online und in der ZHAW in Zürich stattfand. Vertretungen von 27 Einrichtungen der Hochschullandschaft der Schweiz nahmen daran teil, darunter auch der Infrastruktur-Dienstleister „Switch“. Das Treffen war ein erster Informationsanlass und der Startschuss für eine schweizweite Zusammenarbeit im Aufbau eines OER-Repositoriums mit Edu-Sharing. Im Zuge der Zusammenarbeit mussten zunächst Rahmenbedingungen definiert, sowie ein gemeinsames Verständnis von OER und dem Ziel der Plattform entwickelt werden. So wurden folgende Punkte in einem „Letter of Intent“ festgehalten und von den interessierten Partnerhochschulen als Basis für die Zusammenarbeit unterzeichnet:

Die Software ist Edu-Sharing: Für eine Publikationsplattform eignete sich nach der Analyse der ZHAW Edu-Sharing am besten.

Das Repositorium ist für Hochschulinhalte: Der Upload ist nur für Angehörige von Schweizer Hochschulen möglich. Die hochgeladenen Inhalte müssen in der Hochschullehre anwendbar sein (d. h. Materialien, die für den Unterricht in der Primar- oder Sekundarstufe zugeschnitten sind, können nicht hochgeladen werden).

Für den Download soll es keine Login-Schranke geben: Im Sinne der Offenheit kann das Material von jeder Person auf dem Globus mit Internetzugang angesehen, heruntergeladen und somit weiterverwendet werden.

Das Repositorium ist ausschließlich für Lernressourcen: Für Open-Access-Publikationen oder Forschungsdaten gibt es andere Repositorien.

Es gibt keine Voraussetzung an Umfang, Format, Fachgebiet oder Sprache des Materials: Einzelne Abbildungen oder Grafiken können ebenso hochgeladen werden wie ganze Lehrbücher, MOOCs oder Kurse. Alle Formate werden akzeptiert, sofern sie von der Plattform technisch verarbeitet werden können.

Es sollen keine OER von anderen Plattformen unverändert hochgeladen werden: Auf der Plattform soll ausschließlich Material von Dozierenden der Schweizer Hochschulen veröffentlicht werden. Es wird aber angestrebt, das Repositorium via Schnittstellen mit OER-Plattformen ähnlicher Ausrichtung zu verbinden.

Es gibt keine inhaltliche Qualitätskontrolle der hochgeladenen OER, jedoch eine formale Kontrolle des Materials: Ein Peer-Review der Materialien ist nicht vorgesehen; stattdessen wird die Qualität dadurch gewährleistet, dass Hochschulangehörige ihre OER unter eigenem Namen veröffentlichen. Vor der Veröffentlichung werden die Metadaten sowie die technische Funktionalität des Materials durch ein Redaktionsteam des Repositoriums überprüft.

An jeder teilnehmenden Hochschule wird eine Ansprechperson für die Plattform benannt: Diese Person ist einerseits Anlaufstelle für Dozierende bei Fragen im Zusammenhang mit der Bedienung der Plattform. Andererseits prüft sie die Vollständigkeit der Metadaten einer Veröffentlichung, sowie die Funktionalität des Materials und gibt dieses schlussendlich frei.

Studierende können Materialien hochladen, sofern diese von einem Dozierenden zur Veröffentlichung freigegeben werden: Dieses Vorgehen entspricht dem Bedürfnis mehrerer Hochschulen, die im Sinne der Open Pedagogy[13] OER gemeinsam mit Studierenden im Rahmen von Lehrmodulen als Teil von deren Leistungsnachweisen erstellen. Die OER-Plattform bietet eine geeignete Möglichkeit zur Veröffentlichung dieser Materialien. Um sicherzustellen, dass die Inhalte nicht unmoderiert und selbstständig von Studierenden hochgeladen werden, müssen sie zuvor von einem Dozierenden geprüft und freigegeben werden.

Hauptadressaten der Akquise teilnehmender Hochschulen waren die Bibliotheken, da OER zu anderen Themen des Themenfelds Open Science einen hohen Überschneidungsgrad aufweist.[14] Weiterhin wurden Kontakte aus der vorhergehenden, nationalen Netzwerkarbeit des ZHAW OER-Kompetenzzentrums z. B. in E-Learning-Zentren von Hochschulen angesprochen. Während dieser Kommunikationsinitiative zeigte sich, dass es große Unterschiede gab, wie sehr das Thema OER an den einzelnen Hochschulen bereits entwickelt ist. In einigen Hochschulen genießt das Thema einen gewissen Etablierungsgrad, so hat neben der ZHAW z. B. die Berner Fachhochschule (BFH)[15], die Pädagogische Hochschule Bern (PH Bern)[16] und die Pädagogische Hochschule Luzern (PHLU)[17] jeweils eine OER-Policy verabschiedet. Bei einem Großteil der Hochschulen war der Themenbereich OER allerdings weitgehend unbearbeitet. Nach der Informationsveranstaltung im November 2022 bekundeten fünf Hochschulen bis im Sommer 2023 Interesse am Pilotprojekt für das OER-Repositorium: Die ZHAW, die FHNW, die PH Schwyz, die PH St. Gallen und die HEP Vaud.

Eine Herausforderung bestand darin, eine geeignete Rechtsform zu finden, um die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen zu regeln. Die Lösung wurde rasch beim IT-Dienstleister Switch gefunden, einer Stiftung, die in der Schweiz zahlreiche digitale Infrastrukturen für den akademischen- und Forschungsbereich entwickelt und betreibt. Mit der Übernahme durch Switch wurden die Fragen der rechtlichen Trägerschaft obsolet, da der Service zentral angeboten und von den Hochschulen abonniert werden konnte. Daher erschien Switch als Betreiber eines Services, welcher der gesamten Hochschullandschaft der Schweiz zugutekommen sollte, als besonders geeignet. Zuerst wurde mit Switch geprüft, ob dieser Service in ihr Portfolio passt und ob sie bereit wären, ihn anzubieten. Die Zusammenarbeit erwies sich als vorteilhaft für alle Seiten: Vertragsverhandlungen, Softwarebeschaffung und Community Management gehören zu den Kernkompetenzen von Switch, wodurch den Hochschulen erheblicher administrativer Aufwand erspart bleibt. Dies ermöglichte es den Hochschulen, sich verstärkt auf inhaltliche Fragestellungen und das Design der Plattform zu konzentrieren. Als Name der OER-Plattform wurde „Switch OER“ festgelegt und das Portal wurde unter oer.switch.ch verfügbar gemacht. Die technische Entwicklung und den Betrieb der Plattform übernahm das Entwicklungsstudio der Software, Metaventis, wie bereits in der ursprünglichen Empfehlung der ZHAW vorgesehen.

Zur Deckung der Kosten wurde von Switch ein Preismodell festgelegt, das sich nach der Größe der teilnehmenden Institution richtet. Neben einer geringen Grundgebühr wurde als Berechnungsgrundlage die Anzahl der Vollzeitäquivalente pro Institution festgelegt. Kleinere Institutionen mit geringer Mitarbeitendenzahl bezahlen entsprechend weniger als größere Institutionen. Zusätzlich wurde eine Obergrenze von 27.000 CHF pro Jahr festgesetzt. Dieses Modell erwies sich als geeignete Lösung, da es die teils erhebliche Variation der Größe der Hochschulen der Schweiz berücksichtigt und sicherstellt, dass der Service für alle Institutionen finanziell attraktiv bleibt.[18] Um den Betrieb rund um die OER-Plattform zu organisieren, wurde eine Working Group mit den am Projekt teilnehmenden Hochschulen und Switch eingerichtet. Unter Leitung der ZHAW wurden regelmäßige Treffen einberufen, deren Ziel es war, den Service zu organisieren und die verschiedenen Entwicklungs- und Änderungsanforderungen an die Software zu diskutieren und zu priorisieren. Effektiv konnte die Working Group Mitte 2023 die Arbeit aufnehmen und mit der Planung des ersten Piloten des Repositoriums mit der Software Edu-Sharing beginnen. Auch nach Abschluss der Pilotphase wird sich die Working Group weiterhin regelmäßig zwecks der Verwaltung und Weiterentwicklung des Services treffen.

4 Fragestellungen, Herausforderungen, Meilensteine

Bevor die Plattform in einen ersten Pilotbetrieb gehen konnte, war eine Vielzahl an Entscheidungen zu treffen. Zunächst musste ein geeigneter Modus zur Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung festgelegt werden. Man einigte sich auf das Consent-Verfahren[19] als Entscheidungsgrundlage. Jede teilnehmende Institution in der Arbeitsgruppe, unabhängig von ihrer Größe, hatte dabei eine gleichwertige Stimme. Die Sitzungen wurden durch das OER-Kompetenzzentrum der ZHAW vorbereitet und die zu behandelnden Punkte wurden jeweils 14 Tage im Voraus verschickt. Während der Treffen der Arbeitsgruppe wurden die Themen eingehend diskutiert, und nach der Sitzung hatten die Mitglieder erneut 14 Tage Zeit, um schriftlich Einspruch gegen die gefassten Beschlüsse zu erheben. Die Punkte Metadaten, Standardvokabulare, DOI, Design der Benutzeroberfläche und die Übersetzung in die Schweizer Landessprachen stellten sich als gesprächs- und abstimmungsintensiv heraus.

4.1 Metadaten, Standardvokabulare

Ziel war es, die Metadaten so schlank wie möglich zu gestalten und den Eingabeaufwand für die Dozierenden gering zu halten, dabei jedoch sicherzustellen, dass sie ausreichend aussagekräftig sind, um eine effektive Nachnutzung der OER zu gewährleisten. Als Standard wurde das Metadatenschema LOM (Learning Object Metadata) verwendet, das in der Beschreibung von Lehr- und Lernressourcen weit verbreitet ist. Sieben Felder wurden dabei als obligatorisch festgesetzt: Titel, Urheber/Urheberin, Herkunft (Hochschule), Publikationsjahr, Fach, Materialart, Lizenz und ein Rating zur Barrierefreiheit[20]. Optionale Felder sind: Beschreibung, Schlagwörter und Sprache des Materials. Zudem gibt es „Peer-Review“ als Checkbox.

Für das Metadatenfeld „Fach“ wurden zunächst folgende Standardvokabulare in Erwägung gezogen: Die Systematik der Fächergruppen, Studienbereiche und Studienfächer des statistischen Bundesamtes (Destatis)[21] oder die DDC[22]. Beide erwiesen sich jedoch als nicht vollständig kompatibel mit OER aus dem Schweizer Hochschulkontext. Eine Lösung wurde schließlich beim Fächerkatalog des Schweizer Bundesamtes für Statistik für Universitäten[23] und Fachhochschulen[24] gefunden, welche alle Studienfächer der Schweiz einheitlich klassifizieren.

Bei den Schlagwörtern wurde auf ein festes Vokabular verzichtet. Die Hochschulangehörigen können Schlagwörter für ihr Material frei eingeben, bereits eingegebene Schlagwörter stehen als Vorschläge zur Verfügung. Allfällige Schreibfehler, die dabei entstehen oder Redundanzen werden durch die Verantwortlichen der Metadaten an den Hochschulen bereinigt.

Für den Materialtyp wurde auf eine Klassifikation gesetzt, die im Zusammenhang mit dem LOM-Standard entstanden ist. Sie wird auch von anderen OER-Repositorien für Hochschulen verwendet und hat sich bereits bewährt.[25]

4.2 DOI-Vergabe für OER

Bei der Bedarfserhebung war ein gewichtiges Anforderungskriterium an die Software, dass für Materialen ein DOI vergeben werden kann. Für Edu-Sharing wurde bereits die Funktion zur Einbindung und Zuweisung eines DOI zu einer Lernressource entwickelt. Um DOI vergeben zu können, war es erforderlich, eine DOI-Registrierungsstelle zu integrieren. Die Registrierung von DOI ist notwendig, weil sie die eindeutige und dauerhafte Identifizierung digitaler Objekte ermöglicht. Als DOI-Desk für die Schweiz fungiert die Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich.

Es stellte sich allerdings die Frage, wie ein DOI aus einer Nutzungsperspektive für OER implementiert werden sollte. Für wissenschaftliche Publikationen ist die Vergabe eines DOI Standard, doch es handelt sich dabei um statische Materialien, die in der Regel nicht mehr verändert werden. Die Integrität und Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Daten erfordert, dass einmal veröffentlichte Inhalte unverändert bleiben, um die Reproduzierbarkeit zu sichern und die Zitierfähigkeit zu wahren.

Doch Lehrmaterialien sind situativer, adaptiver, erfüllen einen anderen Zweck als Publikationen und müssen zweckabhängig in vielen Fällen angepasst und aktualisiert werden. Wenn einem Lehrmaterial ein DOI zugewiesen wurde, sollte es nicht mehr möglich sein, dieses nachträglich zu verändern. Für Switch OER wurde diese Diskrepanz so aufgelöst, dass nur Kopien des hochgeladenen OER mit einem DOI veröffentlicht werden. Die Kopie wird eingefroren und kann nicht mehr selbstständig durch die Uploader verändert oder gelöscht werden. Damit wird garantiert, dass der DOI immer auf dasselbe Material im selben Zustand verweist. Löschungen von OER mit einem DOI auf dem Repositorium können nur auf ausdrücklichen Wunsch der Autor*innen durch das Redaktionsteam vorgenommen werden, da dies der grundsätzlichen Idee von DOI widerspricht. Standardmäßig erhalten alle Materialien einen DOI, außer es wird von den Autor*innen explizit nicht gewünscht und im vorgesehenen Kommentarfeld beim Upload entsprechend angegeben.

4.3 Design der Benutzeroberfläche

In Hinblick auf die Benutzeroberfläche wurden einige Punkte zwecks Vereinfachung, Bedienungsfreundlichkeit und Benutzendenführung in der Working Group für das Repositorium diskutiert und festgelegt. Auf der Suchoberfläche werden die einzelnen OER via Kacheln angezeigt. Sie bieten eine kompakte Beschreibung und geben einen ersten Einblick in die Ressource. Als darauf angezeigte Metadaten wurden Titel, Autor*in, Herkunft (Hochschule), Publikationsjahr, Lizenz und Dateityp bestimmt. Die Kacheln sollten groß dargestellt werden, sodass in der Trefferliste auch auf größeren Bildschirmen nicht mehr als vier Kacheln horizontal nebeneinander angezeigt werden. Auf Metadaten-Labels auf den Kacheln selbst wurde verzichtet.

Kacheldarstellung einer Lernressource auf der Sucheroberfläche.

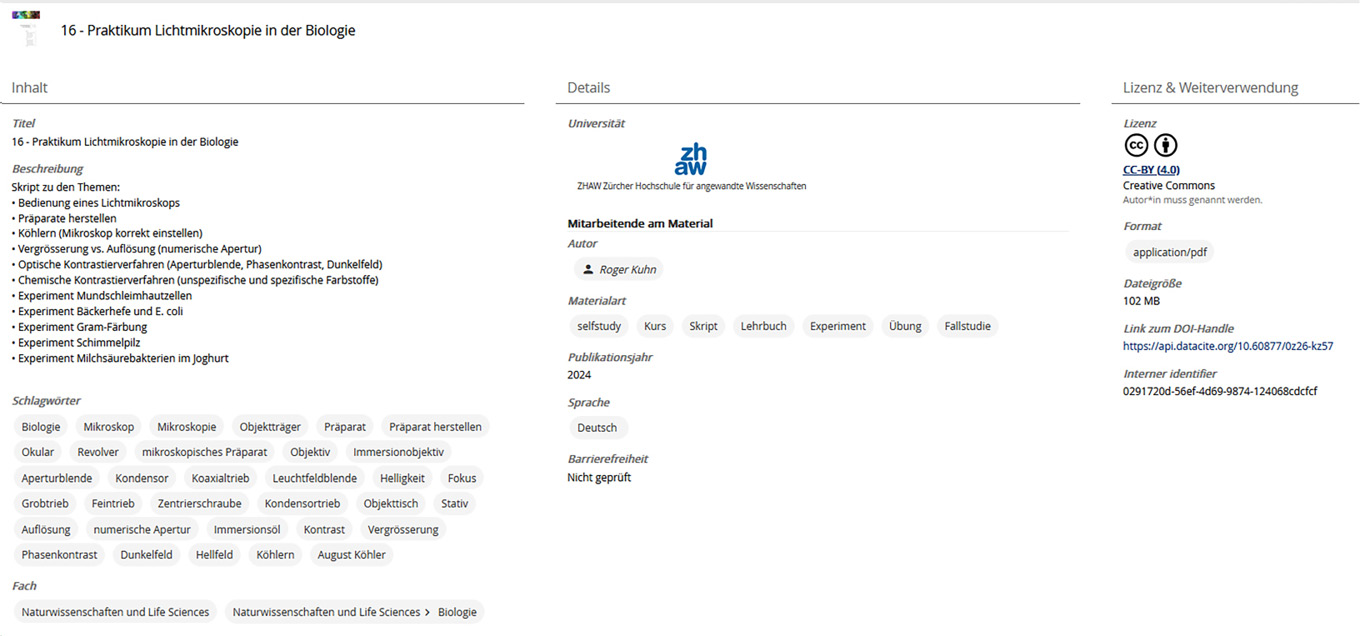

In der Einzeltrefferansicht werden die Metadaten in drei Spalten dargestellt:

„Inhalt“ mit Titel, Beschreibung, Fachklassifikation und Schlagwörtern für die fachliche Beschreibung des Materials,

„Details“ mit Angaben wie Herkunft, Autor*innen, Materialart oder Publikationsjahr sowie

„Lizenz und Weiterverwendung“ mit Informationen, die hauptsächlich die Nachnutzung betreffen wie Lizenz, DOI, Dateiformat oder -größe.

Die Möglichkeit zu kommentieren ist nur für eingeloggte Benutzer*innen möglich. Auf eine „Thumbs-Up“-Funktion zur Bewertung des Materials wurde zurzeit noch verzichtet. In der Einzeltrefferansicht werden die Hochschulen mittels ihres Logos als .svg-Grafik im Metadatenfeld „Herkunft“ angezeigt.

Metadatenansicht eines Einzeltreffers.

4.4 Sprachen und Übersetzungen

Da das Repositorium als OER-Plattform für die gesamte Schweiz konzipiert ist, wurde besonderes Augenmerk auf die sprachliche Vielfalt des Interfaces gelegt. Edu-Sharing ist ursprünglich auf Deutsch entwickelt worden und bietet auch eine Benutzeroberfläche auf Englisch an. Es wurde jedoch festgelegt, dass die Plattform zum Launch mindestens auf Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar sein soll. Die französische Übersetzung musste von der Working Group erstellt werden, was trotz der Nutzung digitaler Übersetzungstools wie Deepl einen erheblichen Zeitaufwand bedeutete. Eine Übersetzung ins Italienische ist derzeit in Planung, um allen großen Landessprachen der Schweiz gerecht zu werden. Darüber hinaus musste die Mehrsprachigkeit der Plattform auch auf die Dokumentationen ausgeweitet werden, einschließlich der Erstellung von Anleitungen und FAQ in drei Sprachen.

5 Stand und nächste Schritte

Mit dem technischen Go-Live der Plattform im Juli 2024 fiel der Launch mitten in die Sommerferienzeit, in der viele Hochschulangehörige abwesend sind. Im Vorfeld einer umfassenden Informationskampagne, die für das Herbstsemester sowohl hochschulweit als auch schweizweit geplant ist, wurde an der ZHAW zunächst beschlossen, Dozierende zu identifizieren, die bereits OER-Materialien entwickelt haben. Um ihnen den Einstieg zu erleichtern und die Plattform zügig mit OER anzureichern, bietet das OER-Kompetenzzentrum einen Uploadservice für die bereits existierenden OER von Hochschulangehörigen an. Darüber hinaus sind auch Anleitungen verfügbar, die den Upload-Prozess Schritt für Schritt erklären.[26] Ein Schulungskonzept für den Gebrauch der Plattform an der ZHAW wird in den nächsten Wochen entwickelt. Andere teilnehmende Hochschulen planen ähnliche Aktivitäten und sind jeweils für die hochschulinterne Kommunikation und den Redaktions-Workflow der OER ihrer eigenen Hochschule verantwortlich.

In den kommenden Monaten wird der Schwerpunkt auch darauf liegen, neue Partnerhochschulen für die Teilnahme am Service zu gewinnen. Während des laufenden Betriebs des Repositoriums wird evaluiert, ob sich die eingangs dargelegten und im „Letter of Intent“ vereinbarten Rahmenbedingungen zur Verwendung der Plattform bewährt haben und ob die Unterstützungsangebote des OER-Kompetenzzentrums ausreichend sind. Zudem wird als nächster Schritt geprüft, wie das Repositorium mit anderen OER-Plattformen über Schnittstellen verbunden werden kann. Das Feedback aus der Community, bestehend aus allen Hochschulen, die den Service nutzen, wird kontinuierlich gesammelt und, wenn möglich, in Form von Feature-Requests an das Entwicklerteam von Edu-Sharing weitergeleitet. Durch kontinuierliche Evaluation und Anpassung wird die OER-Plattform stetig weiterentwickelt, um den Bedürfnissen der Hochschulen gerecht zu werden und die Vernetzung mit anderen OER-Plattformen zu fördern.

Über die Autoren

Roger Flühler

Nicole Krüger

© 2024 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Editorial

- Aus den Verbänden

- „Gemeinsam Digital!“ – Bibliotheksverband vergibt Fördermittel für digitale Leseförderung

- Die Bibliotheken des Jahres 2024 stehen fest!

- In Bibliotheken als öffentliche Räume des Gemeinwesens investieren

- Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin braucht ein neues Bibliotheksgebäude

- Bibliothek & Information Deutschland (BID) – Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V.

- Jahresbericht des IFLA-Nationalkomitees Deutschland 2024

- Die Universitätsbibliothek Heidelberg wählt OCLCs WorldShare Management Services als neue Plattform für Bibliotheksservices

- OCLC gewinnt Stadtbibliothek Essen als neuen BIBLIOTHECAnext-Kunden

- Themen

- Entwicklung eines OER-Repositoriums für die Hochschullandschaft der Schweiz

- MINTspace – Ein interaktiver Experimentierraum in der Bibliothek

- Zukunft der VD – Vision einer forschungsadäquaten Nationalbibliographie der frühen Neuzeit

- Notizen und Kurzbeiträge

- Notizen und Kurzbeiträge

- Termine

- Termine

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Editorial

- Aus den Verbänden

- „Gemeinsam Digital!“ – Bibliotheksverband vergibt Fördermittel für digitale Leseförderung

- Die Bibliotheken des Jahres 2024 stehen fest!

- In Bibliotheken als öffentliche Räume des Gemeinwesens investieren

- Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin braucht ein neues Bibliotheksgebäude

- Bibliothek & Information Deutschland (BID) – Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V.

- Jahresbericht des IFLA-Nationalkomitees Deutschland 2024

- Die Universitätsbibliothek Heidelberg wählt OCLCs WorldShare Management Services als neue Plattform für Bibliotheksservices

- OCLC gewinnt Stadtbibliothek Essen als neuen BIBLIOTHECAnext-Kunden

- Themen

- Entwicklung eines OER-Repositoriums für die Hochschullandschaft der Schweiz

- MINTspace – Ein interaktiver Experimentierraum in der Bibliothek

- Zukunft der VD – Vision einer forschungsadäquaten Nationalbibliographie der frühen Neuzeit

- Notizen und Kurzbeiträge

- Notizen und Kurzbeiträge

- Termine

- Termine