Zusammenfassung

In der Diskussion um strategisches Denken als Führungskräfteprivileg oder Einsatzmöglichkeit für alle Mitarbeitenden zeigen verschiedene Quellen unterschiedliche Sichtweisen. Strategisches Denken auf Mitarbeitendenebene soll jedoch beitragen, Innovation, Identität und Mitarbeitermotivation zu stärken, sowie neue Perspektiven auf menschliche Bedürfnisse in technologieorientierten Umgebungen zu bieten. Der Aufsatz zeigt zwei Bespiele, wie Mitarbeitende aktiv in den Strategieprozess eingebunden werden können und bewertet diese Erfahrungen nach verschiedenen Gesichtspunkten.

Abstract

The debates on strategic thinking in organisations as either a privilege of the management or an opportunity for all employees point into different directions. From the collaborative angle of staff participation, strategic thinking is seen to foster innovation, corporate identity and motivation of employees, and to provide new perspectives on human needs in a technology-driven environment. The paper highlights two examples of active staff involvement in the strategic process and offers an evaluation of the experience from different points of view.

Einführung

Dass Strategiearbeit als Aufgabe, Privileg oder Domäne der ober(st)en Führungsebene gesehen wird, wird in der Literatur oder auf Webseiten von Beratern häufig hervorgehoben. So schreibt beispielsweise Haycock in einer Fachzeitschrift für Bibliotheksmanagement: “Strategic thinking is traditionally held in the domain of organizational leaders who have the primary responsibility for developing and implementing the strategic plan”[1]. Das ist an sich nicht falsch – schließlich werden Führungskräfte auch dafür bezahlt – aber es verschweigt das Potenzial und den Beitrag, den Mitarbeitende im Strategieprozess einbringen können.

Während Haycock eine sachlich reflektierte Darlegung vorlegt, wird in Zitaten oder auf Webseiten von Beratungsunternehmen häufig eine stark verkürzte Form dieses Sachverhalts vermittelt. Aleksey Savkín schreibt als Berater:

„Strategisch ist etwas aus der Welt der Topmanager, das für einen längeren Zeitraum definiert und oft weniger greifbar, aber dennoch sehr wichtig ist.“[2]

Hiermit rückt Savkín das Strategische ohne Differenzierung auf eine Ebene, die für normale Mitarbeitende kaum je zu erreichen ist. Und der Börsen- und Finanzexperte André Kostolany schreibt:

„Einen Tag strategisch denken, bringt mehr als dreißig Tage Arbeit.“[3]

Man kann dieses Zitat unterschiedlich auslegen, aber meine Lesart beschreibt den Gegensatz, beziehungsweise betont die Wichtigkeit und Dominanz des strategischen Denkens gegenüber der operativen Arbeit. Hiermit entsteht ein fast unüberbrückbarer Graben zwischen strategischem Denken und operativer Arbeit.

Fragt man die Berater übrigens nach dem Unterschied zwischen strategischer versus operativer Arbeit, so bietet Savkín eine nützliche Definition, die auch für diese Arbeit hilfreich ist. Strategisch heißt: „Dinge anders machen; richtige Dinge tun“ (mit einem Zeithorizont von 2–4 Jahren). Operativ heißt: „Dinge besser machen; Dinge richtig machen“ (mit kurzfristigem Zeithorizont).[4]

Die Komikstreifen von Dilbert, hingegen, welche mit Vorliebe auf unfähiges Management hinweisen, stellen die Welt auf den Kopf. So sagt Pointy-Haired Boss zu Dilbert: “I’m putting you on the strategic planning team. It’s like work, but without the satisfaction of accomplishing anything.”[5] Hier wird also Strategiearbeit als Tätigkeit „ohne Befriedigung, etwas erreicht zu haben“ gleichgesetzt, mit der Implikation oder dem Umkehrschluss, dass Arbeit „etwas erreichen“ bedeutet.

Diese Beispiele weisen darauf hin, dass in unserer Arbeitswelt ein Graben zwischen operativer und strategischer Arbeit besteht, welcher als Glaubenssatz in verschiedenster Form kommuniziert, immer wieder betont und damit zementiert wird. Solche Glaubenssätze schaffen innere Antreiber, die Menschen von innen heraus antreiben und bestimmte Denk- und Verhaltensweisen langfristig und nachhaltig prägen und fördern. Glaubenssätze haben ihren Ursprung oft in unserer Kindheit und sind Sätze, die wir früher direkt zu hören bekamen oder indirekt durch das Beobachten unseres Umfelds erschlossen haben.

Man erkennt auch einen zynischen Unterton, der sich je nach Blickwinkel gegen die eine oder andere Seite richten kann, so dass eine Seite zulasten der anderen abgewertet wird. Es fehlt der Wille zum Verständnis, zur Wertschätzung oder Anerkennung der Leistung der anderen Seite.

Was kann eine Einrichtung erreichen, wenn sich Mitarbeitende strategisch beteiligen?

Die Frage ist nun, was Organisationen verloren geht, wenn sie diese Glaubenssätze als Wahrheit ungefragt akzeptieren und die Mitarbeitenden von Strategieprozessen ausschließen. Oder positiv gefragt, was kann eine Organisation erreichen, wenn sie strategisches Denken und Handeln auf der Mitarbeitendenebene fördert?

Ein Brainstorming in der eigenen Organisation brachte folgende Vorteile zutage:

Mitarbeitende werden auf zukünftige Entwicklungen besser vorbereitet und fühlen sich so weniger passiv überrollt von Veränderungen.

Die Ressourcen und Fähigkeiten der Mitarbeitenden können optimal genutzt werden.

Es kann eine höhere Identität mit der Organisation erreicht werden; das „Wir-Gefühl“ wird gestärkt.

Das Innovationspotenzial der Mitarbeitenden kann besser ausgeschöpft werden.

Die Spielwiese – das heißt, das Feld, in dem Mitarbeitende kreativ tätig sein können – wird erweitert.

Betroffene werden zu Beteiligten gemacht; Entscheidungen werden breiter abgestützt; Verantwortung wird breiter verteilt.

Schon diese kurze Auflistung zeigt, wie groß die Vorteile für die Organisation als Ganzes sind, wenn es gelingt, Mitarbeitende aktiv in einen Strategieprozess einzubinden.

Natürlich fallen auch Nachteile ein: Es ist sehr zeitintensiv, die Mitarbeitenden einzubinden. Ein sonst schon sehr aufwendiger Strategieprozess läuft Gefahr, noch stärker auszuufern. Auch externe Beraterkosten steigen mit jeder weiteren Ebene, die im Prozess eingebunden werden soll. Die Erfahrung zeigt auch, dass Mitarbeitende oft auch kleinteilige Vorschläge und Ideen einbringen, die dann wieder aussortiert und idealerweise anderswo untergebracht werden müssen. Es können nie alle Vorschläge aufgenommen und weiterbearbeitet werden, so dass die Erwartungen der Mitarbeitenden teilweise auch enttäuscht werden. Und schließlich zeigt meine Erfahrung, auf den Inhalt einer Strategie bezogen, dass der Einbezug aller Mitarbeitenden in den Prozess selten wirklich neue Erkenntnisse bringt. Rein inhaltlich gesehen, lohnt sich der Prozess vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her für die Bibliothek gesehen somit kaum. Umso wichtiger sind allerdings die Vorteile aus den Perspektiven Akzeptanz der Strategie, der Mitarbeitendenmotivation und der Personalentwicklung.

Im Folgenden sollen nun zwei Beispiele gezeigt werden, bei denen die UB Basel alle Mitarbeitenden in den Strategieprozess eingebunden hat. Es sollen Methoden, Resultate und Erfahrungen diskutiert werden.

Fallstudie 1: Strategisch arbeiten mit „Flugplänen“

Bei der Erarbeitung der „UB Strategie 2022–25“ hatte kein Einbezug aller Mitarbeitenden stattgefunden; die Strategie war ausschließlich von der Führungsebene entwickelt und formuliert worden. Dies hatte u. a. mit dem Timing des Strategieentwicklungsprozesses zu tun, der fast vollständig in die Zeit der Pandemie fiel und somit größere Treffen und Gruppengespräche erschwerte oder gar verunmöglichte. Stattdessen wurde den Mitarbeitenden die Möglichkeit geboten, bei der Strategieumsetzung mitzuwirken. Hier sollten zu den fünf strategischen Schwerpunkten oder Handlungsfeldern neue, innovative Projektideen entwickelt und beigetragen werden. Die Strategiearbeit der Mitarbeitenden fand also auf der Ebene der Strategieumsetzung und nicht der Strategieformulierung statt. Nichtsdestotrotz kann man diese Aufgabenstellung durchaus als strategisch bezeichnen, wenn man die Definition von Savkín zu Rate zieht. Für ihn gilt als strategisch: „Dinge anders machen; richtige Dinge tun“ (mit einem Zeithorizont von 2–4 Jahren).

Für ihren Strategieprozess plante die UB Workshops, zu denen alle Mitarbeitenden eingeladen waren, und wo sie die Gelegenheit hatten, Ideen oder Projekte vorzuschlagen, die zu den vorgegebenen strategischen Handlungsfeldern passten. Ziel dieser Sitzungen war einerseits Ideen zu generieren und andererseits den Mitarbeitenden zu zeigen, dass ihre Arbeit und ihre Initiativen ein wichtiger Erfolgsfaktor der Strategieumsetzung sind. Die Workshops wurden als Abteilungssitzungen organisiert, und als Direktorin nahm ich an allen Sitzung als Gast und Moderatorin teil.

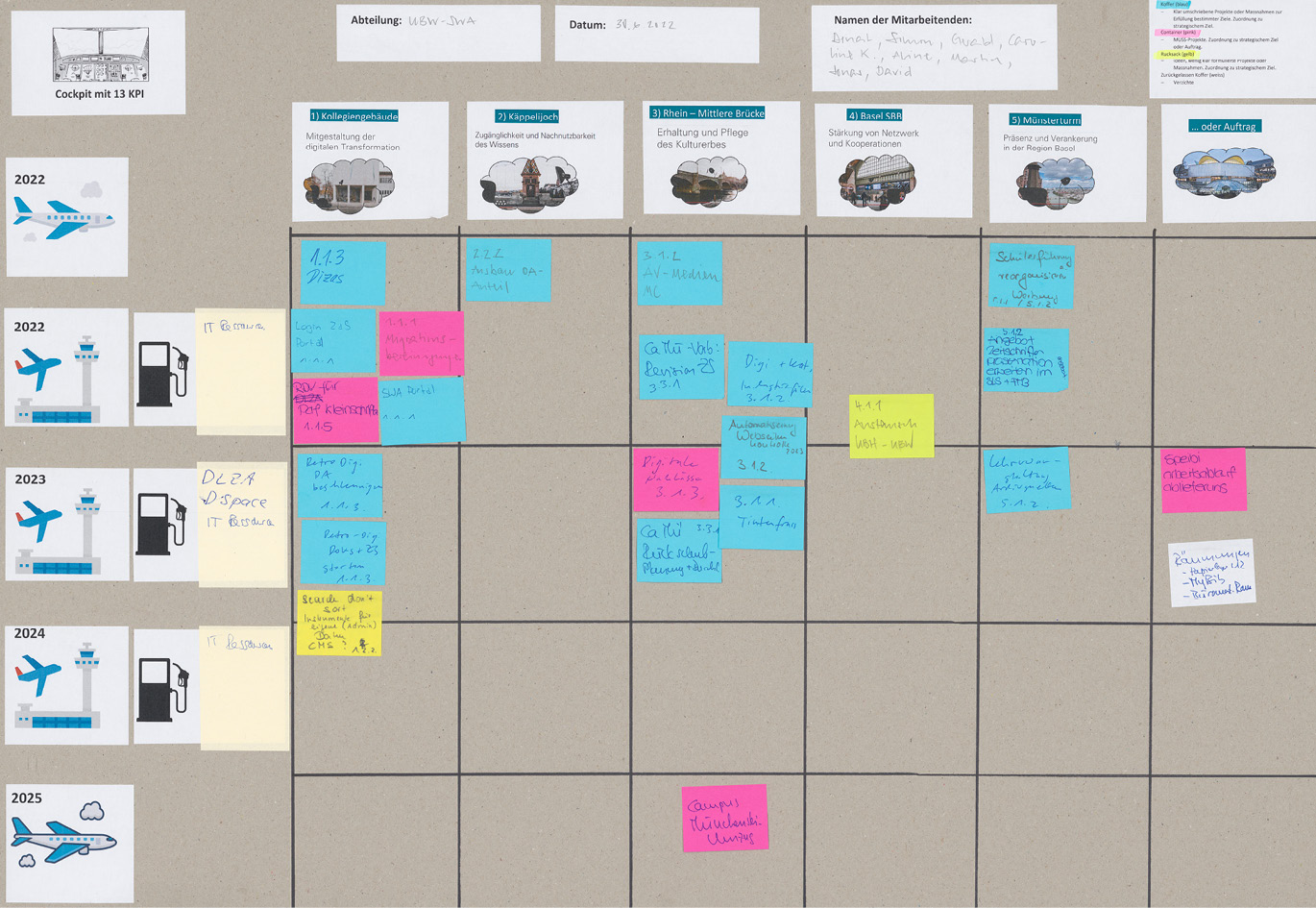

Gearbeitet wurde mit sogenannten „Flugplänen“. Ziel dieses Bildes war es, das komplexe Thema für alle gut verständlich darzulegen und zudem darauf hinzuweisen, dass wir uns auf einer höheren „Flughöhe“ befinden. Im Workshop wurden Mitarbeitende (aufgeteilt in 4er- bis 6er-Gruppen) aufgefordert, jährliche Zwischenstopps in ihrer Flugreise zu planen und Gepäckstücke (= Projekte) ein- und auszuladen.

Hierbei gab es drei Arten von Gepäckstücken:

Container (pink): Muss-Projekte

Koffer (blau): klar umrissene Projekte oder Maßnahmen zur Erfüllung bestimmter Ziele

Rucksack (gelb): Ideen, wenig klar formulierte Projekte und Maßnahmen

Zurückgelassene bzw. ausgeladene Koffer: Verzichte (weiß)

Die ausgearbeiteten Flugpläne sahen danach sehr farbig und unterschiedlich aus; hier ein Beispiel aus einer Abteilung. Die Spalten stellen die strategischen Schwerpunkte dar; die Zeilen repräsentieren die Umsetzungsjahre 2022–25. Die farbigen Post-Its sind die Gepäckstücke, verteilt auf die Jahre und Handlungsfelder. Insgesamt entstanden 54 solcher Flugpläne, die anschließend digitalisiert und als Dokumentation für alle frei zugänglich abgelegt wurden. Im Anschluss an diese Gruppenübungen wurden die Projekte und Ideen von der Geschäftsleitung gesichtet, priorisiert und in die weitere Planung einbezogen.

Die Erfahrungen der Workshops waren, je nach Abteilung, sehr unterschiedlich. Insgesamt begrüßten die Mitarbeitenden sehr, dass sie auf diese Reise eingeladen und mitgenommen wurden: Die Aufgabe wurde nach einigen Rückfragen verstanden, die Anwesenheit der Direktorin an den Workshops geschätzt, der erforderliche Vorbereitungs- und Zeitaufwand anerkannt.

Die Sitzungen waren insgesamt auf 1,5 Stunden angesetzt, und nicht wenige meldeten zurück, dass sie erst gegen den Schluss der Diskussionen wirklich auf dieser strategischen Ebene „angekommen waren“. Die Übung sei zu kurz angesetzt gewesen. Einige entschuldigten sich sogar, dass sie sich nicht stärker/besser eingebracht hatten. Nicht wenige wünschten sich eine Wiederholung, denn erst jetzt merkten sie, was wirklich gefordert war. Andere wiederum hatten keine Mühe, direkt und konstruktiv einzusteigen. Diese Erfahrung lässt mich vermuten, dass strategisches Denken und Diskutieren auf Ebene der Mitarbeitenden nicht breit gefördert werden. Dabei wäre hier nicht nur die oberste Führungsebene gefordert, solches Denken anzuregen, sondern auch die mittleren Führungskräfte müssten befähigt werden und es als ihre Aufgabe sehen, solche Prozesse zu begleiten. Gleichzeitig weisen die Kommentare der Mitarbeitende darauf hin, dass durchaus ein Interesse vorhanden wäre, sich verstärkt auf dieser Ebene einzubringen.

Beispiel eines Flugplans einer Abteilung.

Der Nachbereitungsaufwand jedoch war immens: Es lagen 54 Flugpläne mit je etlichen Projektvorschlägen und Ideen vor. Schon die Abschrift und Klassifikation aller Vorschläge überstieg die Möglichkeiten der Organisation. Ebenfalls musste man teilweise recht kleinteilige Vorschläge aussortieren, die nicht auf strategischer Flughöhe lagen. Die Geschäftsleitung fokussierte sich in der nachfolgenden Bearbeitung auf die Auswahl einiger weniger Vorschläge, so dass die meisten Post-Its unbearbeitet blieben. Rückblickend gab es kaum wirklich neue oder innovative Vorschläge unter den farbigen „Koffern“, sondern die Geschäftsleitung fühlte sich eher bestätigt in ihren bereits vorhandenen Umsetzungsideen. Was durchaus auch als positives Signal gesehen und kommuniziert wurde! Als Direktorin lernte ich, dass man bei der Planung einer strategischen Einbindung größerer Gruppen immer auch den Aufwand der Nachbearbeitung mitberücksichtigen muss.

Fallstudie 2: Strategisch arbeiten mit „Lego® Serious Play®“

Die Erkenntnisse aus den Flugplänen flossen ein in die nächste Serie von Mitarbeitendenworkshops, die im Folgejahr stattfanden. Hier ging es um die strategische Weiterbearbeitung der Resultate aus der UB-Evaluation 2023. Auch dieses Mal war es das Ziel, den Mitarbeitenden eine Chance und Möglichkeit zu geben, sich strategisch einzubringen. Aber diesmal sollten die Methode und Anleitungen weniger komplex und die Nachbearbeitung der Resultate weniger ausufernd sein. So fiel die Wahl auf die bewährte Methode von Lego® Serious Play® (LSP), das neue Ideen fördern, die Kommunikation verbessern und Problemlösungen beschleunigen soll. Hierzu unterstützen Aspekte des Spiels, des Konstruktionismus und der Imagination den Prozess des strategischen Denkens. Das Setting mit Workshops in Abteilungssitzungen, mit integrierten Kleingruppenarbeiten, in Anwesenheit der Direktorin und Führungskräfte hatte sich bewährt und wurde beibehalten.

Vom Material her arbeitete die UB mit „Lego® Serious Play® Window Exploration Bags“, die in der Teilchenzahl (je ca. 40 Teile) und Zusammensetzung für die Fragestellung und Länge des Workshops geeignet waren. Es wurden genügend Sets gekauft, so dass jede*r Mitarbeitende sich aktiv beteiligen konnte.

David Hillmer erklärt in einem YouTube-Video[6] die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz von Lego Serious Play®: Sinnvolle Raumaufteilung (Anordnung der Tische); keine Überraschungen (Methode vorab ankündigen); alle machen mit, auch Führungskräfte nehmen am Workshop teil und unterstützen den Einsatz von LSP.

Die Fragestellungen für die LSP-Workshops leiteten sich aus der UB-Evaluation 2023 ab, die vor Kurzem abgeschlossen und deren Resultate den Mitarbeitenden mitgeteilt worden waren. Einerseits boten Kundenbefragungen Impulse für Veränderungen, andererseits wies der Peers-Bericht auf mögliche Handlungsfelder hin. Parallel dazu wünschte die Bibliothekskommission der Universität eine intensivere Auseinandersetzung mit Fragen zur Zukunft von Bibliotheken. Hieraus ließen sich für die Mitarbeitenden geeignete Fragen zur zukünftigen Entwicklung verschiedener Services und Standorte ableiten.

Die Workshops umfassten zwei kurze Warm-up-Übungen zum Vertrautmachen mit LSP (Einzelarbeit, 2 Minuten, ohne strategischen Anspruch) und eine vertiefte Gruppenarbeit (Zweiergruppen, 30–40 Minuten). Die Resultate der Gruppenarbeiten wurden gegenseitig präsentiert und zur Dokumentation abfotografiert. Wichtig war die klare Festlegung und Kommunikation von Ziel und Zweck der Workshops: Sie sollten zum strategischen und visionären Denken anregen, es gebe kein Richtig oder Falsch, „Spaß haben“ wurde explizit als erlaubtes Ziel angefügt. Außerdem werde es keine Folgeaufträge aus den Workshops geben, weder als Aufgabe an die Mitarbeitenden noch als Aufforderung an die Vorgesetzten. Damit reduzierte sich der Nachbearbeitungsaufwand massiv und die Mitarbeitenden fühlten sich befreit von „was-passiert-wenn-Gedanken“. Durch die gute Vorbereitung und Anleitung, sowie die aktive Teilnahme von Direktion und Führungskräften, entsprechend den im Video erwähnten Tipps von Hillmer, wurde die Bedeutung und Seriosität der Workshops allerdings bekräftigt.

Die Fragestellungen wurden je nach Abteilung unterschiedlich formuliert. Denn sie sollten direkt Bezug nehmen auf die Arbeit und spezifischen Kompetenzen der Mitarbeitenden. Hier einige Beispiele:

Für die Warm-up-Übung (2-minütige Einzelarbeit ohne strategischen Anspruch):

Bau deinen Arbeitsplatz

Bau dein Lieblingsbuch

Optimiere den Eingang zu deiner Bibliothek

Für die vertiefte Kleingruppenarbeit (30 bis 40 Minuten mit strategischem Element):

Erweiterung der Öffnungszeiten auf 7 mal 24 (Team Besucherservices)

Baut eine Bibliothek der Zukunft mit Fokus auf neuen Dienstleistungen (Abteilung Kundenservices)

KI-basierte Dienstleistungen für die Zukunft (Abteilung Bibliotheksinformatik)

Digitalisierung für alle gratis! Wie würde das aussehen? (Abteilung Digitalisierung)

Eine Vision des Neubaus UB Wirtschaft (Mitarbeitende UB Wirtschaft)

Arbeitsschritte automatisieren: Wie sieht die Medienbearbeitung der Zukunft aus? (Integrierte Medienbearbeitung)

Neue Bedürfnisse in Institutsbibliotheken (Kundenservices/Standorte)

Die Erfahrungen waren durchwegs positiv. Die Mitarbeitenden hatten Spaß an den Aufgabenstellungen, und nach dem Warm-up wurde weder beim Bauen noch bei der gegenseitigen Erläuterung Stress beobachtet. Es beschwerte sich niemand (zumindest nicht offen), dass Lego „Kindszeug“ sei, und auch die Tatsache, dass die Bauwerke nicht in die konkrete Umsetzungsplanung der Geschäftsleitung einfließen würde, schien die Mitarbeitenden nicht zu stören.

Im Gegenteil! Es war gelungen, das „freie Kind“ in den Mitarbeitenden anzusprechen und diese positive Energie einzufangen. Die Modelle waren zum Teil sehr kühn, visionär und für mich als Direktorin auch erhellend. Auffallend war auch, dass auf diese spielerische Weise auch heikle oder persönliche Themen sehr offen angesprochen wurden (Bsp. Diversity, Pausengewohnheiten, Ersatz des Menschen durch Maschine). Auch Ängste wurde angesprochen mit dem Bau von negativen Zukunftsvisionen: z. B. eine Abteilung, wo rund um die Uhr gearbeitet werden musste, um das große Auftragsvolumen (hier scannen) zu meistern. Schließlich fiel auch auf, dass die Mitarbeitenden sich nicht mit einzelnen Legofiguren identifizierten; sie bauten und erklärten ihre Modelle personenneutral, was mehr Abstand zuließ.

Vergleich der zwei Fallstudien bzw. methodischen Ansätze

Welche Erkenntnisse ergeben sich nun aus den zwei methodischen Ansätzen Flugpläne und Lego® Serious Play®? Mit welcher Methode konnte das Ziel, also das strategische Denken und Handeln auf Mitarbeitendenebene besser gefördert und erreicht werden? Was waren die Chancen, Möglichkeiten, aber auch die Grenzen und Einschränkungen beider Ansätze?

Die Methodik der Flugpläne war komplexer, sowohl in der Anleitung als auch Umsetzung und Nachbereitung. Die Stimmung war ernster, Mitarbeitende waren dadurch teilweise verunsichert. Man orientierte sich stärker am Bekannten, an der Realität, und versuchte – da die Zahl der Ideen nicht begrenzt war –, möglichst viel reinzupacken. In diesem Setting gab es weniger Spielraum oder Mut für kreative Gedanken. Dafür hatte die Bibliotheksleitung den Anspruch, möglichst viele Ideen konkret aufzugreifen und danach nach Möglichkeit umzusetzen: Insofern war die Verbindlichkeit größer, was zu größerer Sinnhaftigkeit unter den Mitarbeitenden führen sollte. Dies wiederum führte im Anschluss zu einer Überforderung der Geschäftsleitung bei der Auswertung und Umsetzung. Es war aber auch der erste Workshop dieser Art für alle Mitarbeitenden, wo sie sich strategisch beteiligen sollten, so dass alle hier neues und unbekanntes Terrain betraten.

Die Workshopserie mit Lego® Serious Play® bediente sich einer bewährten und klar beschriebenen Methode. Aufbauend auf den Erfahrungen aus den Flugplänen wurden die Aufgabenstellung vereinfacht sowie der Folgeaufwand minimiert. Durch die Ansage, dass es kein Richtig oder Falsch gab, und dass „Spaß haben“ erlaubt war, gelang es, den Stresslevel bei den Mitarbeitenden zu senken, was sich positiv auf den Output auswirkte. Durch die beschränkte Anzahl der Legoteile waren die Mitarbeitenden automatisch aufgefordert, Entscheidungen zu machen und Prioritäten zu setzen. Die Bilder, die so entstanden, hatten eine hohe Aussagekraft, enthielten teilweise visionäre Elemente und wiesen auch auf Gefühle der Mitarbeitenden hin. Insofern lieferten sie neue, wertvolle Erkenntnisse an die Direktion. Besonders deutlich werden die jeweiligen Kriterien sowie die Vor- und Nachteile der beiden Methoden bei einem direkten Vergleich.

Vergleich der zwei Settings Fugpläne versus Lego® Serious Play®.

|

|

Setting: Flugpläne |

Setting: Lego® Serious Play® |

|

Aufgabenstellung |

Komplex, viele Facetten/Räume |

Pro Team eine prägnante, aber offene Frage |

|

Erklärung, Regeln |

Relativ komplex |

Sehr einfach |

|

Gruppengrösse |

In 4–6er Gruppen |

2-er Gruppen |

|

Ziel des Workshops |

Wirkte seriöser, deklariert als Beginn eines Planungsprozesses |

Deklariert als: ohne Folgeaufträge, kein Richtig oder Falsch, „Spass haben“ als erlaubtes Ziel |

|

Kopf oder Herz? |

Mehr Kopf, weniger Herz |

Lustvoll, z. T. gefühlsbetont |

|

Arbeits-/Spielcharakter |

Arbeit, z. T. verunsichernd |

Spielartig, kein wahrnehmbarer Stress |

|

Dokumentation |

Fotografisch mit Namen |

Fotografisch ohne Namen |

|

Strategischer Nutzen? |

Unterschiedliche Flughöhen, wenig wirklich Neues, kein Auftrag zur Priorisierung |

Teilweise sehr visionär, „heikle“ Themen oder Ängste wurden offen angesprochen, Priorisierung durch begrenzte Anzahl Legoteile |

|

Nachbearbeitung in Geschäftsleitung |

Sehr groß, da deklariert als Teil eines Planungsprozesses |

Keine Nachbearbeitung, keine Folgeaufträge (so deklariert) |

Schlussfolgerung

Welche Erkenntnisse ergaben sich aus diesen Workshops? Ist es gelungen, die Mitarbeitenden zu strategischem Denken anzuregen? Und wenn ja, welche Faktoren müssen berücksichtigt werden, um ein strategisches Denken zu ermöglichen oder zu fördern? Und schließlich: Wie nutzbringend waren die Resultate für die Organisation als Ganzes bzw. in welchem Verhältnis standen Aufwand und Nutzen?

Umschreibt man wie eingangs erwähnt die Strategiearbeit als: „Dinge anders machen; richtige Dinge tun“ (mit einem Zeithorizont von 2–4 Jahren), so kann man festhalten, dass beide Ansätze dieses Ziel erreicht haben, auch wenn nicht alle Vorschläge von Mitarbeitenden diese Flughöhe erreicht haben. Insbesondere der zweite Ansatz, Lego® Serious Play®, brachte eine Fülle von neuen, strategisch ausgerichteten Eindrücken und war aus Sicht der Autorin methodisch sehr gut geeignet, um strategisches Denken anzuregen.

Aufbauend auf den Erfahrungen lässt sich auch ableiten, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um strategisches Denken zu ermöglichen und zu fördern. Hierzu eine kurze Auflistung der wichtigsten Faktoren:

Für Mitarbeitende anschlussfähige, möglichst offene Handlungsfelder vorgeben; Spielfreude und -lust ansprechen; möglichst wenig Regeln vorschreiben.

Möglichst offene Bühne anbieten, „Tunnelblick“ vermeiden, nicht in konkreten Projektgefäßen denken, keine Folgeaufträge ankündigen, keine (Be-)Wertung vornehmen.

Personenneutrales Setting bevorzugen (nach dem Stil, „ich baue eine Zukunft und stehe nicht persönlich auf der Bühne“).

Schließlich steht aber die Frage im Raum, wie nutzbringend die Resultate für die Organisation als Ganzes waren? Der Aufwand zur Einbindung aller Mitarbeitenden ist sehr groß und lässt sich nur rechtfertigen, wenn Aufwand und Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Zur Beantwortung dieser Frage greife ich auf die eingangs gestellten Fragen zurück. Was erhofft sich eine Organisation durch die Förderung des strategischen Denkens auf Mitarbeitendenebene? Im Rückblick habe ich den Eindruck, dass viele dieser Ziele erreicht werden konnten: Die Mitarbeitenden fühlen sich gut einbezogen und sind dadurch besser vorbereitet auf zukünftige Entwicklungen; das „Wir-Gefühl“ wurde gestärkt, im Sinne von gemeinsam in die Zukunft schauen; und insbesondere die Methode Lego® Serious Play® bot viel Raum für Kreativität! Inwiefern Entscheidungen wirklich breiter abgestützt und Verantwortung breiter verteilt werden, wird sich allerdings erst mittelfristig zeigen. Denn hierzu braucht es eine längerfristige und nachhaltige Einbettung der Strategiearbeit in der Organisationskultur.

Zum Abschluss möchte ich noch auf drei Ergebnisse aus der Workshopserie mit Lego® Serious Play® hinweisen, die für mich als Direktorin erkenntnisreich und wichtig waren. Hiermit zeige ich auch, dass der Input der Mitarbeitenden auch für die Bibliotheksleitung neue Impulse geben und für die Organisation als Ganzes wertvoll sein kann.

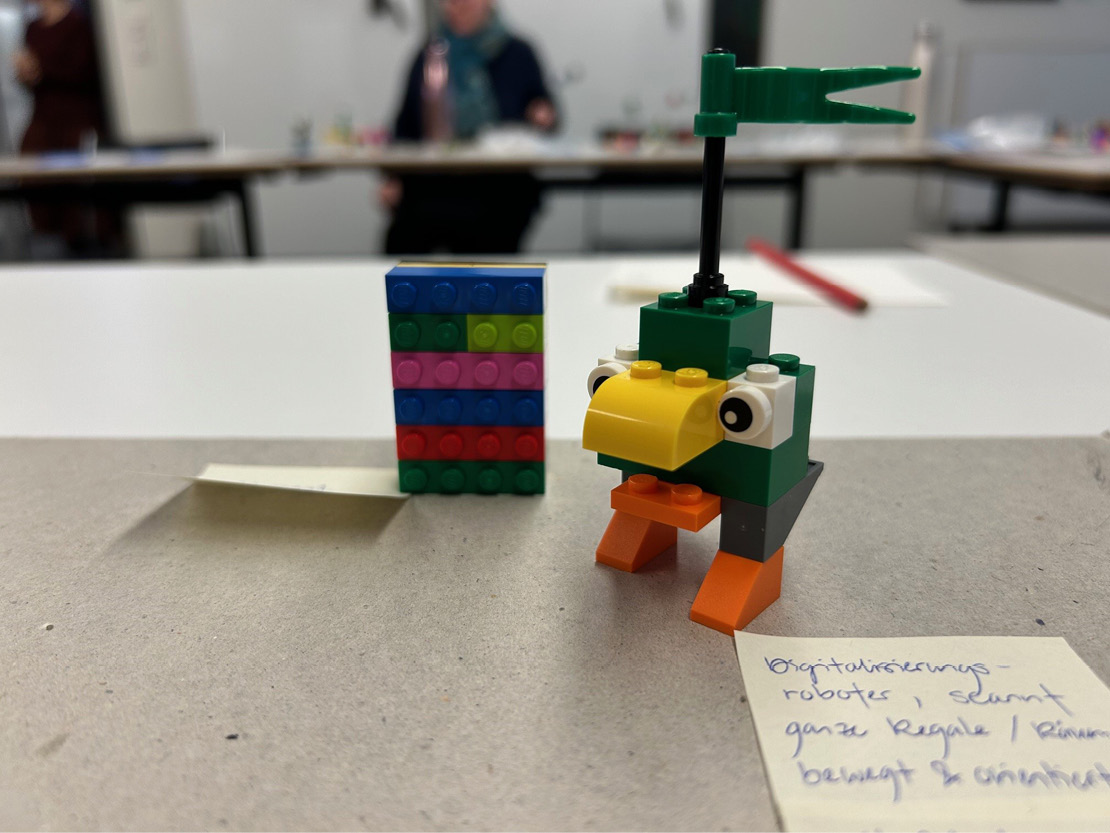

Der Robo-Tutor in Nahaufnahme: Er unterstützt die Studierenden beim Lernen.

Das erste Beispiel betrifft intelligente Roboter, die in einigen Abteilungen gebaut wurden. Allen gemeinsam war, dass sie ein freundliches Gesicht hatten, oft auch verbunden mit Tierformen. Die Mitarbeitenden ergänzten, dass es wichtig sei, dass diese Service-Roboter freundlich und damit ansprechbar seien (Abbildung 2). Das zweite Beispiel betrifft neue Bedürfnisse in kleineren Institutsbibliotheken. Hier wiesen die Mitarbeitenden darauf hin, wie viele Stunden oder ganze Tage Studierende in den Bibliotheken oder Universitätsgebäuden verbrachten. Für diese Benutzenden wünschten sich die Bibliothekar*innen mehr Ruheräume, in Form von Ruheecken oder Liegeplätzen, stets verbunden mit Pflanzen und warmen Farben (Abbildung 3). Das dritte Beispiel, schließlich, betrifft die Bedürfnisse der Mitarbeitenden selbst. Hier baute eine Gruppe einen Therapieroboter für Körper und Seele: Vor lauter Digitalisierung sei es wichtig, dass der Mensch nicht vergessen werde (Abbildung 4). Diese drei Beispiele weisen darauf hin, dass Mitarbeitende den menschlichen Bedürfnissen – sei es den eigenen oder den Kundenbedürfnissen – im strategischen Denken große Beachtung schenken. Und gerade in wissenschaftlichen Bibliotheken, wo Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz stark auf dem Vormarsch sind, kann dieser Beitrag der Mitarbeitenden eine wichtige Perspektive bieten, die vielleicht weniger vertreten wäre, wenn das Management ausschließlich unter sich denkt und plant.

Der Bedarf an Ruheräumen oder Ruheecken für Benutzende in Institutsbibliotheken.

Therapie-Roboter für Körper und Seele. Eine Vision der Mitarbeitenden, zum Ausgleich und für die eigenen Bedürfnisse.

Über den Autor / die Autorin

Dr. Alice Keller

Direktorin

© 2024 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Aus den Verbänden

- Auf dem Weg zu klimaneutralen Bibliotheken

- Land.schafft.Demokratie – Bibliotheken stärken Demokratie in ländlichen Regionen

- 25. DINI-Jahrestagung am 18. und 19.09.2024 an der Universität Potsdam

- Themen

- Strategisch Denken: Privileg der Führungskräfte oder Gestaltungsspielraum für alle Mitarbeitenden?

- Online-Anmeldung, aber richtig! Die drei Online-Prozesse der Stadtbücherei Frankfurt am Main

- (Grün) Open Access von unten organisieren: Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Projekt GOAL

- Notizen und Kurzbeiträge

- Notizen und Kurzbeitrage

- Termine

- Termine

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Aus den Verbänden

- Auf dem Weg zu klimaneutralen Bibliotheken

- Land.schafft.Demokratie – Bibliotheken stärken Demokratie in ländlichen Regionen

- 25. DINI-Jahrestagung am 18. und 19.09.2024 an der Universität Potsdam

- Themen

- Strategisch Denken: Privileg der Führungskräfte oder Gestaltungsspielraum für alle Mitarbeitenden?

- Online-Anmeldung, aber richtig! Die drei Online-Prozesse der Stadtbücherei Frankfurt am Main

- (Grün) Open Access von unten organisieren: Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Projekt GOAL

- Notizen und Kurzbeiträge

- Notizen und Kurzbeitrage

- Termine

- Termine