Zusammenfassung

Aus der Lebensverlaufsperspektive wird die Entwicklung der identifikativen Akkulturation von 1972/73 in Sachsen geborenen Personen untersucht. Mittels einzigartiger Längsschnittdaten der Sächsischen Längsschnittstudie werden Struktur und Dynamik der kollektiven Identifikationen mit der ehemaligen DDR und dem vereinten Deutschland über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren beschrieben. Die multiple Integration – die gleichzeitige Identifikation mit beiden Gesellschaften – ist der dominante Modus identifikativer Akkulturation für diese Kohorte, gefolgt von Separation (Identifikation nur mit der ehemaligen DDR) und Assimilation (ausschließliche Identifikation mit dem vereinten Deutschland), während die Marginalisierung (keine Identifikation) kaum präferiert wird. Multivariate Analysen stützen die These einer langanhalten Wirkung der Sozialisation in der DDR nur bedingt; sie sprechen vielmehr für die Situationshypothese. Demnach wirken sich alters-, perioden- und intra-kohortenspezifische Erfahrungen, Erwartungen und Evaluationen systematisch auf die Stabilität der Identifikationen, den Wandel von Akkulturationsmodi und ihrer Sozialstruktur im vereinten Deutschland nach 1991.

Abstract

The development of the identifying acculturation of Saxons born in 1972/73 is examined from a life course perspective. Using unique longitudinal data from the Saxon Longitudinal Study, the structure and dynamics of identifying acculturation in the former GDR and unified Germany are described over a period of more than 30 years. Multiple integration – i. e. simultaneous identifications with both societies – is the dominant mode of identifying acculturation for this cohort, followed by separation (identification only with the former GDR) and assimilation (identification with unified Germany only), while marginalization (no identification) is hardly preferred. Multivariate regression analysis does not completely support the thesis of a long-lasting effect of socialization in the GDR but rather speak in favor of the situational hypothesis. Accordingly, age-, period-, and intracohort-specific experiences, expectations, and evaluations systematically affect the stability of identifications, the change in acculturation modes, and their social structure in unified Germany after 1991.

1 Einleitung

In der analytisch-empirischen Migrations- und Integrationsforschung gehört es zum gefestigten Standardwissen, dass die Akkulturation – insbesondere die identifikative Akkulturation als die emotionale Dimension der Sozialintegration (Esser 1990: 76) – von Migranten in der Aufnahmegesellschaft Zeit benötigt (Nauck 2008; Phinney 2006; Trommsdorff & Konradt 2001: 380; Trommsdorff 1999: 317; Esser 1990: 73–74). Denn Akkulturation ist ein kultureller Anpassungsprozess, wenn Gruppen von Individuen unterschiedlicher Kultur in ständigen direkten Kontakt kommen, mit nachfolgenden Veränderungen in den ursprünglichen Kulturmustern einer oder beider Gruppen (Redfield et al. 1936: 149). Unter Kultur werden aus einer handlungstheoretischen Perspektive „die (…) angeeigneten, über Nachahmung und Unterweisung tradierten, strukturierten und regelmäßigen, sozial verbreiteten und geteilten Gewohnheiten, Lebensweisen, Regeln, Symbolisierungen, Wert- und Wissensbestände der Akteure eines Kollektivs, einschließlich der Arten des Denkens, Empfindens und Handelns“ (Esser 2002: IX) verstanden. So belegt eine Vielzahl von Studien, dass bei Immigranten die Akkulturation in der Abfolge von Generationen erfolgt (Nauck 2008; Esser 1990; Blau & Duncan 1967: 227, 231–238). Während die zugewanderte Elterngeneration noch mit Problemen zu kämpfen hat, gelingt es der Kinder- und Kindeskindergeneration eher als ihren Eltern, sich erfolgreich zu integrieren (Kalter et al. 2011). Nicht nur für die aus dem Ausland zugewanderten Gruppen, sondern auch bei aus Deutschland stammenden Gruppen wie etwa Vertriebene, Spätaussiedler sowie bei Flüchtlingen aus der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und aus der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) wurde diese Kohortendifferenzierung bei ihrer zögerlichen Integration in die Bundesrepublik Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges beobachtet (Lüttinger 1986). In einer jüngeren Analyse konnte für ehemalige DDR-Bürger/innen und gebürtige Ostdeutsche aufgezeigt werden, dass in der Zeit von 1991 bis 2016 die Ausprägungen der identifikativen Akkulturation als Spezialfall der Sozialintegration systematisch zwischen den Geburtskohorten variierten (Becker 2024). Während sich die älteren Kohorten in den Jahren nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1990 zunehmend mit der ehemaligen DDR und dem vereinten Deutschland zugleich (multiple Integration) oder sich ausschließlich mit der DDR verbunden fühlten (Separation), so zeigten sich die jüngeren Geburtsjahrgänge entweder nur mit dem vereinten Deutschland verbunden (Assimilation) oder wiesen keine kollektive Identifikation (Marginalisierung) auf. Dass bei Ostdeutschen der Integrationsprozess wie bei den aus dem Ausland eingewanderten Gruppen lange andauert und ihr Ausgang nach Geburtskohorten variiert, könnte auch darauf basieren, dass nicht selektive Altersgruppen wie etwa bei Arbeitsmigranten „einwanderten“, sondern mit einem Mal eine gesamte – d. h. verschiedene Geburtskohorten und Generationen umfassende – Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland beitrat.

Allerdings kann eine auf Kohorten oder auf vereinzelte historische Zeitpunkte beschränkte Betrachtung identifikativer Akkulturation nach der deutschen Einheit zu erheblich unvollständigen Ergebnissen führen (Mayer & Huinink 1990). Umso aufschlussreicher erscheint aus der Perspektive der soziologischen Lebensverlaufsforschung eine die Kohortendifferenzierung ergänzende Betrachtung des Integrationsprozesses in der individuellen Lebenszeit (Diewald et al. 2006; Hillmert 2004). Wird ein längerer Zeitraum des Lebensverlaufs herangezogen, und damit folglich auch dessen Einbettung in der historischen Zeit, so könnte wegen langanhaltender Prägekraft der Sozialisation durch das SED-Regime eine zeitliche Stabilität des Integrationsverhaltens von Bürger/innen der ehemaligen DDR aufgedeckt werden. Plausibel wäre auch eine sich abschwächende Wirkung der Sozialisation aufgrund von Reifung im Alterungsprozess (Pickel 2013; Mau 2024). Ebenso könnte ein dynamischer Wandel des Integrationsverhaltens in der historischen Zeit beobachtet werden (Pollack & Pickel 2000; Mau et al. 2024[1]). Dieser periodenspezifische Wandel der Akkulturationsstrategien wäre auf individuelle Anpassungen an jeweils neue Situationen im Transformationsprozess zurückzuführen (Pollack & Pickel 1998).

Inspiriert durch den Vergleich der Lebensverläufe des in der Bundesrepublik oder DDR geborenen Jahrgangs 1971 von Mayer und Schulze (2009), wird in der vorliegenden Studie für 1972/73 in Sachsen Geborene untersucht, wie sich in ihrem Lebensverlauf seit 1987 ihre Identifikation mit der DDR und nach 1990 zudem ihre Identifikation mit dem vereinten Deutschland entwickelt hat. Diese Kohorte ist deswegen besonders interessant, weil sie beim Zusammenbruch der DDR ihre schulische Ausbildung weitgehend abgeschlossen hat. Sie stand vor wichtigen, für den weiteren Lebensweg entscheidenden Übergängen, wie etwa nachschulische Ausbildung oder Eintritt in den Arbeitsmarkt, und vor weiteren Entscheidungen, wie etwa Partnerschaft und Familiengründung, die in der DDR frühzeitig im Leben getroffen wurden (Huinink & Wagner 1995). Zwangsläufig ergibt sich dann für diesen seinerzeit jungen Jahrgang die Frage, wie sich der abrupte Systemwechsel im Jahre 1990 auf ihre identifikative Akkulturation im weiteren Lebensverlauf auswirkte (Berth et al. 2015c): Fühlen sie sich heute als Bürger/in der Bundesrepublik Deutschland oder immer noch eher als Bürger/in der DDR? Daraus ergeben sich die Folgefragen für Stabilität und Wandel der sozialen Verortung und emotionalen Zugehörigkeit zu einer Gruppe im Lebensverlauf (Mau 2024: 69): Wie verlief nach der Inkorporation der DDR in das Institutionengefüge der Bundesrepublik Deutschland bis heute der Prozess der identifikativen Akkulturation im Lebensverlauf der in der DDR Geborenen? Wie entwickelten sich die verschiedenen Modi identifikativer Akkulturation in ihrer Verteilung, Struktur und Dynamik? Auf diese Art und Weise wird nach mehr als 30 Jahren deutscher Einheit versucht, einen soziologischen Beitrag zur Problematik zu liefern, die Hennis (1987) als die eigentliche Fragestellung Max Webers identifiziert hat (Mayer 1991: 98): Wie wird der Sozialcharakter durch einen spezifischen Institutionenkontext – wie etwa den einer staatssozialistischen Diktatur und dann den eines demokratischen Rechts- und Sozialstaates – geformt? Diese Fragestellung beinhaltet auch eine Besonderheit: Wie entwickelt sich der Sozialcharakter, wenn das bislang prägende Institutionengefüge ausgetauscht wird, wie eben mit der Auflösung der DDR und ihrem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland? Hat im Lebensverlauf dieser DDR-Kohorte eine identifikative Assimilation – d. h. emotional besetzte Verbundenheit mit dem neuen System bei gleichzeitigem Verlust der Identifikation mit dem vorherigen System – ergeben oder koexistieren zwei Identitäten im Sinne einer multiplen Integration? Oder dominiert die Separation als emotional besetzte Abgrenzung zu einer Gesellschaft, die entweder als der „goldene Westen“ oder als der „Klassenfeind“ angesehen wurde? Und wie ist sie mit der Herausbildung einer eigenständigen „Ostidentität“ verbunden?

Diese Fragestellung ist sowohl aus Sicht soziologischer Grundlagenforschung als auch aus gesellschaftspolitischer Sicht relevant. Wie von Mau (2024: 69) hervorgehoben, wird immer noch für Ostdeutschland eine emotionale Verbundenheit mit der DDR als Hindernis für eine „innere Einheit“ gesehen und mit rückwärtsgewandter Nostalgie und „sozialistischen Prägungen“ gleichgesetzt. Längsschnittstudien, welche den sozialen Wandel der emotionalen Identifikation mit der DDR und dem vereinten Deutschland sowie der daraus resultierenden sozialen Identitäten in Ostdeutschland untersuchen, sind ohnehin rar (Westle 1999; Becker 2024). Ob die verstrichene historische Zeit nach der Vereinigung, die individuelle Alterung und die Dauer, den neuen sozialen Ordnungen ausgesetzt zu sein, den Prozess der identifikativen Akkulturation im Zeitverlauf strukturiert hat, wird für die Periode von 1987 bis 2022 anhand von Paneldaten der Sächsischen Längsschnittstudie (SLS) für die in den Jahren 1972 und 1973 in Sachsen Geborenen untersucht (Förster 2020). Solche prospektiven Paneldaten sind deswegen nötig, weil Akkulturation ein zeitabhängiger Prozess ist (Phinney 2006: 79) und um unterschiedliche zeitliche Dimensionen individueller Akkulturationsstrategien wie etwa Alters-, Perioden- und Kohorteneffekte trennscharf abbilden zu können (Berry et al. 2006: 307; Kunst 2021: A5). Zudem ist in Zeiten des raschen und gravierenden Wandels, wie etwa nach dem Zusammenbruch der DDR, die Akkulturation als ein dynamischer Prozess kognitiver, verhaltensmäßiger und emotionaler Anpassungen im Lebensverlauf an neue soziale Ordnungen und an den Austausch mit Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund zu modellieren (van der Zee & van Oudenhoven 2022: 122; Bierwiaczonek & Kunst 2021: 1490). Die jährlich erhobenen Daten erlauben es, die identifikative Akkulturation zeitlich kontinuierlich für unterschiedliche Phasen des ostdeutschen Transformationsprozesses (Krause 2019: 829–830) anhand verschiedener Einstellungen und sozialstruktureller Merkmale sowie objektiver und subjektiver, auf die Akkulturation bezogenen Indikatoren abzubilden (Berth et al. 2020a). Weil die identifikative Akkulturation mit dem Prozess der individuellen Entwicklung im Lebensverlauf konfundiert ist (Schönpflug 1997: 53), ist sie auch als Zustandswechsel im Lebensverlauf – unter Kontrolle des Lebensalters und der Verweildauer in einem sozio-kulturellen Kontext – zu analysieren (Phinney 2006: 80–81).

Im vorliegenden Fall ist die Analyse des Akkulturationsprozesses für eine Geburtskohorte der um 1972/73 Geborenen deswegen soziologisch interessant, weil der Prozess des Aufwachsens sowohl in der ehemaligen DDR als auch in den ersten Jahren des Transformationsprozesses erfolgte (Seiring 1994). Zudem liegt meines Wissens keine empirische Längsschnittstudie vor, bei der die Akkulturation für eine „standardisierte Normalbiografie mit Organisation in Gruppen“ untersucht wurde. Folglich steht die Beschreibung von Stabilität und Wandel der Modi identifikativer Akkulturation im Lebensverlauf im Vordergrund. Zudem hat diese Studie den entscheidenden Vorteil, dass sie meines Wissens als einzige in Deutschland im echten Längsschnitt – sprich: durchgehend für (fast) jedes Jahr zwischen 1992 und 2022 – und im gleichen Wortlaut die Identifikation als Bürger/in der ehemaligen DDR und/oder als Bürger/in des vereinten Deutschlands gemessen hat. Damit kann an die bereits vorliegende Studie von (Becker 2024) angeknüpft werden, welche zwar Kohorten- und Periodeneffekte als Zeitdimensionen, aber nicht die Alterseffekte identifikativer Akkulturation zu identifizieren vermochte. Dieses Manko soll – so gut es mit den SLS-Daten geht – behoben werden, indem alle Zeitdimensionen zugleich berücksichtigt werden.

2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand

Über die kollektive Identifikation in der ehemaligen DDR-Bevölkerung sind seit der deutschen Vereinigung im Oktober 1990 mit diversen Operationalisierungen der Identität etliche Forschungsergebnisse publiziert worden (z. B. Trommsdorff 1999; Westle 1999; Neller 2006a). In den jüngsten Studien, wie sie etwa von Rippl et al. (2018), Pickel und Pickel (2023) oder Mau (2024) vorgelegt wurden, wird für die ostdeutsche Bevölkerung auch lange Zeit nach der Vereinigung eine „gebrochene und ambivalente Identifikation“ (Rippl et al. 2018) oder eine fehlende „innere Einheit“ konstatiert (Mau 2024: 70). Die Mehrheit fühlt sich sowohl mit der ehemaligen DDR als auch mit dem vereinten Deutschland verbunden. Offenkundig besteht eine der DDR und ihren ehemaligen Bürger/innen verpflichtete soziale Identität als biografisches Gepäck des vorhergehenden Lebens in der DDR fort, so dass auch gegenwärtig zwei kollektive Identitäten im Sinne einer identifikativen Mehrfachintegration koexistieren (Westle 2013). Gespeist durch eine „Mauer in den Köpfen“ und befeuert durch soziale Distanzierung als Prozess der externen Grenzziehung, die sich in Vorurteilen und diskriminierenden Handlungen widerspiegeln (Kanning & Mummendey 1993; Mummendey et al. 1996; Westle 1997; Rippl et al. 2018; Mau et al. 2024; Pickel & Pickel 2023) wird als Reaktion darauf ein kollektives Festhalten an der vertrauten DDR-Identität oder -Herkunft ausgemacht. Sie wird auch an die Generation weitergegeben, welche die DDR selbst nicht erlebt hat (Mau 2024: 78). Ersichtlich wird sie nach Mau (2024: 69) oder Vogel und Leser (2020) an der besonderen „ostdeutschen“ Identität. Die Identität als Ostdeutsche wird analog zur Sichtweise von Jesse et al. (2014) als Ost-West-Dimension gesehen, welche regionale Differenzen zwischen Nord und Süd überlagert und anders als letztere funktioniert: „Ostdeutsche Identität bezieht sich auf den Osten als spezifischen Erfahrungs-, Sozial- und Kulturraum, der als subjektiv erlebter und gedeuteter kollektiver Zusammenhang zum Thema wird“ (ebd.: 294). Sie stellt keine Abgrenzungsidentität dar, sondern ist kompatibel mit der Identität als Deutsche/r oder Sächsin bzw. Sachse (Mau 2024: 72). So vermutet Mau (2024: 73, 81), dass es sich dabei hauptsächlich um eine „dünne und latente“ Identitätsfacette handelt. Sie werde vermutlich nur von einer kleinen Minderheit geteilt, die sich über das „Ostdeutsche“ identifiziere, um so ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Anerkennung zu stillen.

Gemeinsam ist diesen Studien zum einen, dass sie zwar von Entwicklungen kollektiver Identifikationen und Strategien identifikativer Akkulturation („Rückzug in die DDR-Identität“, „‘Weiterleben‘ eines soziokulturellen Eigensinns in Ostdeutschland“, „Getrennt vereint“) sprechen, diese jedoch wegen der herangezogenen Querschnittsdaten allenfalls als komparativ-statische „Schnappschüsse“ abbilden können (Mayer & Huinink 1990). So fehlen diesen Querschnittsbetrachtungen, auch bei kumulativen Querschnitten mit großen Abständen zwischen zwei Messungen (z. B. Vogel & Leser 2020), zeitlich-kontinuierliche Informationen über die „Vorgeschichte“ vor dem jeweils aktuellen Erhebungszeitpunkt, die es erlauben, Stabilität und Wandel von Identifikationen oder Akkulturationsstrategien in der Zeit – etwa in der Lebenszeit der Ostdeutschen – abzubilden. Zum anderen scheint es schwierig zu sein, die zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich ausgeprägten „ambivalenten Identifikationen“ theoretisch einzuordnen. Gleiches gilt auch für ihre Variationen zwischen einzelnen Gruppen wie etwa Geburtskohorten. Deswegen wird im Folgenden die empirisch bewährte Akkulturationstheorie von Berry (1997) herangezogen (Becker 2024), welche geeignet ist, die Entwicklung sozialer Identifikationen im Lebensverlauf theoretisch konsistent zu untersuchen.

2.1 Modi der identifikativen Akkulturation als Grundmodell

Nach dem Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland bestand für ihre Bevölkerung die Notwendigkeit, sich an die neuen sozialen Ordnungen anzupassen, weil sie keine realen Rückkehroptionen – außer der sozialen Isolation in jeder Hinsicht (Realitätsverweigerung) oder der ideellen Rückkehr in die DDR (Nostalgie) oder Idealisierung der damaligen Zeit in einer pauschalen Identität (Reminiszenz) (Neller 2006b) – vorfanden. Für sie ist die (identifikative) Akkulturation vor allem ein Prozess der Angleichung an einen Standard, der durch die soziale Ordnung und das Institutionengefüge der Bundesrepublik Deutschland gesetzt wird. Dem steht ihr subjektives Gefühl, zu einer Abstammungsgemeinschaft zu gehören, d. h. die Identifikation mit der ehemaligen DDR durch eine gemeinsame Kultur und Vergangenheit gegenüber. Die jeweiligen Kulturen der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik Deutschland, verstanden als „Zusammenhang von Zeichen und Symbolen“, sind die Bezugsrahmen, der dem Prozess der (identifikativen) Akkulturation als soziales Handeln als „ein Modell der Wirklichkeit wie ein Modell für die Wirklichkeit“ zugrunde liegt (Schluchter 2000: 98).

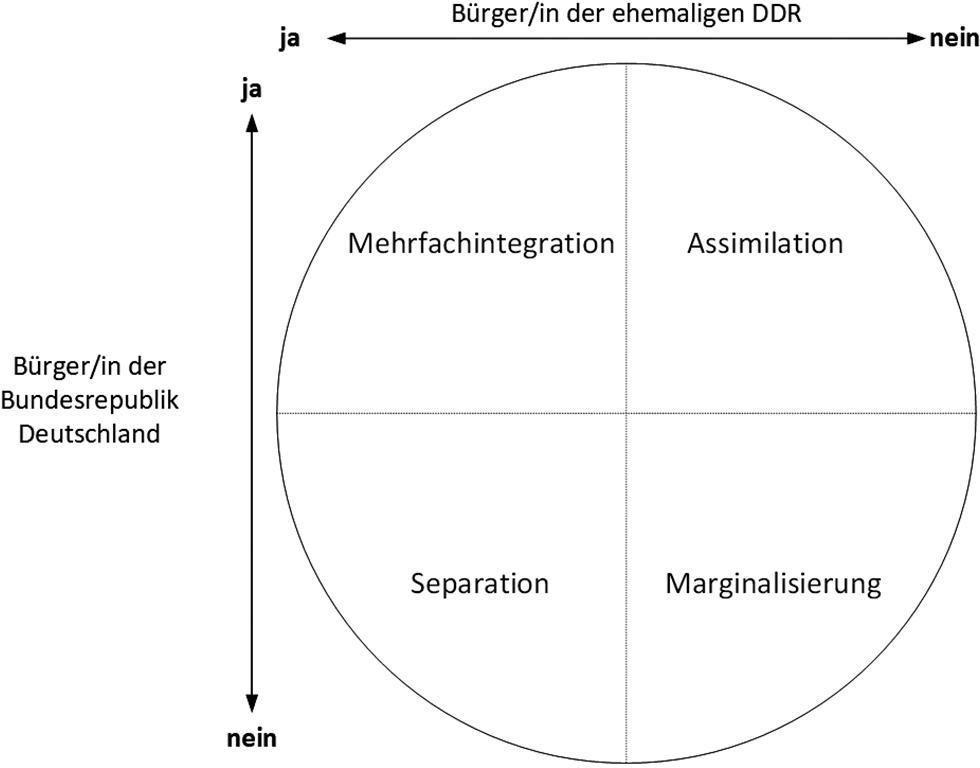

Für die theoretische Abbildung und empirische Modellierung dieses Prozesses hat sich der kulturvergleichende Akkulturationsansatz von Berry (1997) auch für die Integration der DDR-Bevölkerung nach 1990 bewährt (Becker 2024). Dieser Ansatz ist wegen daraus abgeleiteter Modi identifikativer Akkulturation zudem für eine Längsschnittbetrachtung geeignet (kritisch dazu: Rudmin 2003; Bierwiaczonek & Kunst 2021; Kunst 2021). Denn er vermag auch Wechsel der Akkulturationsmodi in der Kalender- und Lebenszeit und in der Abfolge von Kohorten zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Identifikation konnten die DDR-Bürger/innen nach dem Beitritt zur Bundesrepublik wählen, ob sie als „Beitrittsgesellschaft“ ihre kollektive soziokulturelle Identität weiterhin aufrechterhalten oder auch die Kultur der dominanten Aufnahmegesellschaft graduell übernehmen und sich somit mehr oder weniger mit dem vereinten Deutschland identifizieren. Werden diese beiden jeweils binär kodierten Identitäten (ja/nein) miteinander kombiniert, so ergeben sich vier Modi der identifikativen Akkulturation (Sam & Berry 2010: 477; siehe Abbildung 1).

Modi der identifikativen Akkulturation

Eigene Darstellung nach Becker (2024: 834)

Die identifikative Mehrfachintegration ist dann gegeben, wenn sich Ostdeutsche sowohl als DDR-Bürger/innen als auch als Bürger/innen der Bundesrepublik Deutschland fühlen. Die multiple Integration kann auf folgende Weise illustriert werden: Auf der einen Seite erfolgt die Identifikation mit der bundesdeutschen Demokratie und auf der anderen Seite besteht zugleich die Sehnsucht nach der umfassenden wohlfahrtsstaatlichen Absicherung in der DDR (Schluchter 1996; Lepsius 2013; Pollack 2020) und die Führung eines, an die DDR-Vergangenheit orientierten Privatlebens in der mentalen Haltung, dass damals nicht alles so schlecht war (Förster 2007: 73; Thierse 1994: 52). Die identifikative Assimilation ist der präferierte Modus, wenn sich die Ostdeutschen – etwa wegen adverser ökonomischer und politischer Erfahrungen in der DDR (Mayer & Solga 1994) – nicht mehr als Bürger/innen der ehemaligen DDR fühlen, sondern sich ausschließlich mit dem vereinten Deutschland identifizieren. Wenn sich Ostdeutsche ausschließlich als Bürger/innen der ehemaligen DDR definieren, dann ist die identifikative Separation der präferierte Modus. Hierzu wiederum ein illustratives Beispiel: So wird die exklusive „kulturelle Zugehörigkeit zum Osten“ symbolisiert mit der Datscha als geschützte Nische, der fortgesetzten Praxis der „Jugendweihe“, der peniblen Pflege des „Trabis“ oder die alltägliche Nutzung wieder aufgelegter DDR-Produkte („Spee“) und Lebensmittel („DDR-Softeis“) (Pollack 2020: 147). Eine identifikative Marginalisierung liegt vor, wenn sich Ostdeutsche weder als DDR- noch als Bundesbürger/innen fühlen.

Den empirischen Studien von Berry (1997: 24) zufolge gilt für alle bislang untersuchten Gruppen und Akkulturationsformen die (multiple) „Integration“ als der Modus identifikativer Akkulturation mit dem geringsten akkulturativen Stress und dem größten subjektiven Wohlbefinden für die Akteure. Die Marginalisierung hingegen scheint der am wenigsten erfolgreiche Modus zu sein (kritisch dazu: Bierwiaczonek & Kunst 2021). Denn die Mehrfachintegration hat unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten den Vorzug, dass eine Person die vorteilhaften Güter und Positionen aus verschiedenen sozialen Ordnungen der dominanten Mehrheit auswählen und kombinieren kann, ohne die eigene kulturelle Herkunftsidentität aufgeben zu müssen. Die beiden anderen Strategien – die Assimilation und Separation – nehmen eine mittlere Stellung ein (Sam & Berry 2010: 478–479). Allerdings stehen diese Strategien identifikativer Akkulturation nicht unter alleiniger Kontrolle der DDR-Bürger/innen, sondern können durch die westdeutsche Majorität mittels „ethnischer Grenzziehung“ in Form von sozialer Schließung, Diskriminierung oder Vorurteilen beschränkt werden (Vogel & Leser 2020; Mau et al. 2024). Daher ist es eine empirisch zu klärende Frage, ob für eine junge Kohorte, die in einer „sensiblen Phase“ ihres Lebensverlaufs diese Herausforderung der Sozialintegration meistern musste, die Mehrfachintegration der dominante und stabilste Modus identifikativer Akkulturation im weiteren Lebensverlauf ist.

2.2 Entwicklung der identifikativen Akkulturation im Lebensverlauf

Wenn die Entwicklung der identifikativen Akkulturation im Lebensverlauf der 1972/73 in DDR-Bezirken des heutigen Sachsens Geborenen beschrieben werden soll, dann sind sowohl situative Veränderungen im Transformationsprozess seit 1990 als auch die sozialisierenden Kontexte seit 1971 zu berücksichtigen (Pollack & Pickel 1998: 12). Denn diese Kohorte wurde zu einem Zeitpunkt geboren, der mit der Ablösung Walter Ulbrichts im Mai 1971 durch Erich Honecker einen tiefen Einschnitt in der Entwicklung der DDR bedeutete (Weber 1999: 275). Entgegen den anfangs in Aussicht gestellten Lockerungen gegenüber der Ulbricht-Ära, wurde der autoritäre Führungsanspruch der SED dahingehend ausgebaut, dass die zentralistisch-monolithische Staatspartei nunmehr alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens bestimmte. Eine Zäsur bestand in der politischen Umdeutung der kollektiven Identität (Meuschel 1992: 276). So sollte mit der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, dem sozialistischen Staat, der sozialistischen Persönlichkeit und der sozialistischen Nationalkultur in der DDR auch die sozialistische Nation entstehen (Weber 1999: 284). De facto fand in der jüngeren Bevölkerung keine Identifikation mit dem Staat und seiner Institutionen statt; die „nationale Identität“ beschränkte sich auf das „sozialistische Vaterland“ und die „sozialistische Gestaltung der Heimat“ (Morina 2023). Massenflucht und Massendemonstrationen werden von Meuschel (1992: 306) als Indiz gewertet, „dass es der SED nicht gelungen war, ein eigenständiges Nationalbewusstsein zu stiften. (…) So entwickelten die meisten zwar keine nationale Identität im Sinne einer bewussten Identifikation mit der „sozialistischen Nation DDR“, aber es entstanden durchaus DDR-spezifische Bewusstseinslagen und Verhaltensdispositionen“ (siehe auch: Weber 1999: 284; Wolle 1998: 63). Im Gegenteil: die Ablehnung der SED-Diktatur nahm mit den wirtschaftlichen Versorgungsproblemen, den negativen Zahlungsbilanzen, der repressiven Kulturpolitik seit Mitte der 1970er Jahren und der gesellschaftlichen Erstarrung seit den 1980er Jahren deutlich zu und trug über die Entwicklung einer politischen Opposition (z. B. Friedens- und Umweltbewegung) zum Zusammenbruch der DDR bei.

Der restriktiven Erziehung zur „sozialistischen Persönlichkeit“ in allen Stufen der Erziehung und Bildung standen Medien des Westens (Radio und Fernsehen) für die politische Meinungsbildung und Informiertheit entgegen, so dass sich eine Schere zwischen der offiziellen und der dominanten politischen Kultur öffnete. Nach Lemke (1991: 151) scheiterte dadurch die „Erziehungsdiktatur“. Das aus Opportunitätsgründen systemkonforme Verhalten der jungen Generation (Schlegelmilch 1993: 288) resultierte in einer defizitären Akzeptanz des politischen Systems der DDR und einem Generationenbruch (Lemke 1991: 152). Aus der Perspektive der Kohorte 1972/73 ist aufgrund des zuvor aufgezeigten Widerspruchs zwischen den von der SED gegebenen Versprechen für ein „gutes Leben im Sozialismus“ und der enttäuschenden Realität für die aufwachsende Jugend zu erwarten, dass die affektive Zugehörigkeit zur DDR – falls vorhanden – systematisch zurückging. Für die Identifikation mit dem vereinten Deutschland sollte sie keine zentrale Rolle spielen [Hypothese 1].

Wenn es tatsächlich eine Langzeitwirkung der DDR-Sozialisation gibt, dann wäre – der Sozialisationshypothese von Pollack und Pickel (1998) zufolge – zu erwarten, dass Personen mit einer starken Identifikation mit der DDR vor 1989 sich kaum gänzlich zur Bundesrepublik Deutschland zugehörig fühlen (Förster 2003). Allenfalls wäre mit der verstrichenen Zeit der Sozialisation im vereinten Deutschland und der zurückliegenden Zeit des Lebens in der DDR für diese Personen eine zunehmende Mehrfachintegration zu erwarten [Hypothese 2].

Eine weitere Hypothese lässt sich aus der Inkorporationsthese von Mayer (1991, 1994) ableiten. Wenn „sich weder in Ostdeutschland spezifische Institutionen entwickeln werden noch, dass das alte westdeutsche Institutionengefüge infolge der Vereinigung zu Veränderungen gezwungen wird“ (Mayer 1996: 31), dann sind für Jugendliche unmittelbar nach der Pflichtschulzeit und in den ersten Jahren nach der Vereinigung intensive Such- und Wandlungsprozesse bei der Identitätsbildung im Allgemeinen und für die identifikative Akkulturation im Besonderen zu vermuten. Denn nach 1990 waren die Strukturen und Institutionen verschwunden, welche in der DDR die einzelnen Phasen des Lebensverlauf vorgezeichnet hatten. Demzufolge wäre aufgrund unklarer Entwicklungen sowie unsicherer Verhältnisse in der Gesellschaft und in den Lebensverläufen unmittelbar nach dem Zusammenbruch der DDR die Separation oder die Marginalisierung in den ersten Jahren der deutschen Einheit weitaus häufiger zu beobachten als im späteren Lebensverlauf, sofern dann eine Vertrautheit mit den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen entstanden war [Hypothese 3].

Der Situationshypothese von Pollack und Pickel (1998) zufolge ist davon auszugehen, dass Stabilität und Wandel der Akkulturationsstrategien sowohl von Erfahrungen in der „Beitrittsgesellschaft“ als auch von den eigenen sozioökonomischen Lebensverhältnissen und der gesellschaftlichen Entwicklung abhängen (Trommsdorff und Kornadt 2001: 368). So liegen ausgeprägte Lebenszykluseffekte der identifikativen Akkulturation nahe. Vor dem Hintergrund subjektiver Erwartungen, Erfahrungen, und Bewertungen werden die Akkulturationsmodi im Prozess der Alterung und persönlichen Reifung in Abhängigkeit von individuellen Erfahrungen angepasst (Trommsdorff & Konradt 2001: 372). Nach Trommsdorff (1999) sind solche Adaptionsprozesse – sprich: Wechsel von Präferenzen identifikativer Akkulturation – vor allem im Jugendalter zu erwarten. Denn hierbei handelt es sich bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen um ein Stadium der Identitätsbildung mit verschiedenen möglichen Identitätsformen, welche mit anstehenden Entwicklungsaufgaben korrelieren (Anpassungs- und Lernprozesse). Über die Lebenszeit betrachtet, hängt das Ergebnis der identifikativen Akkulturation davon ab, ob vorherige Erwartungen im Zuge der ostdeutschen Transformation auch als erfüllt angesehen werden. Erfüllte Erwartungen dürften daher eher zur multiplen Integration oder Assimilation führen, während enttäuschte Erwartungen, die mit signifikanten Nachteilen oder Benachteiligungen einhergehen, eher in der Separation oder Marginalisierung münden (vgl. Förster 2007).

So wurde etwa die Kohorte 1972/73 nach dem Zusammenbruch der DDR damit konfrontiert, den Lebensverlauf unmittelbar nach der Pflichtschulzeit im Hinblick auf eine Berufsausbildung und den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu planen. Unsichere Ausbildungs- und Erwerbschancen waren in der ehemaligen DDR seit der späten Nachkriegszeit weitgehend unbekannt. Eher waren seinerzeit wichtige Lebensereignisse und damit die Strukturen des Lebensverlaufs vorhersehbar (Mayer & Schulze 2009). Strukturelle Veränderungen der Arbeitsmarktstrukturen und Wirtschaftsprozesse im ostdeutschen Transformationsprozess gingen anfangs mit unerwartet hoher Arbeitslosigkeit einher (Zapf 1991; Krause 2019: 829–830). So stieg in Sachsen die Arbeitslosenquote von 13,6 Prozent im Jahre 1992 auf 20 Prozent im Jahre 2005 an und sank danach wieder auf 5,6 Prozent im Jahre 2022 (Becker & Nietfeld 1999: 59). Wahrgenommene ökonomische Risiken wie etwa Furcht vor Arbeitslosigkeit und die Befürchtung, dass sich im Vergleich zur staatlich subventionierten Lebenshaltung in der DDR das Leben in der Marktwirtschaft verteuert, dürfte eher mit der Wahl von Separation oder Marginalisierung als dominante Modi identifikativer Akkulturation einhergehen [Hypothese 4].

Personen hingegen, die im Zuge des ostdeutschen Transformationsprozess eine optimistische Sicht auf ihr zukünftiges Leben vertraten und zuversichtlich auf die gesellschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland blickten, sollten sich auch eher mit der Bundesrepublik identifizieren und inkludierende Modi identifikativer Akkulturation präferieren [Hypothese 5].

Das Gefühl, nach dem Beitritt zum „goldenen Westen“ (dauerhaft) ökonomisch ausgegrenzt zu sein und zu den „Verlierer/innen der deutschen Einheit“ zu gehören, sollte ebenso als soziale Trennlinie im Transformationsprozess fungieren wie die Selbstwahrnehmung als „Bürger/in zweiter Klasse“ und zur identifikativen Selbstausgrenzung führen [Hypothese 6].

Diejenigen hingegen, die zufrieden mit dem Leben nach der DDR sollten sich eher als Bundesbürger/innen fühlen und folglich inkludierende Modi der identifikativen Akkulturation wie etwa multiple Integration oder gar Assimilation präferieren [Hypothese 7].

Mit der deutschen Einheit war die Hoffnung in der DDR-Bevölkerung verbunden, mit der neuen politischen und ökonomischen Ordnung würden sich nicht nur die materiellen Lebenslagen verbessern (Habich et al. 1999), sondern dass auch bislang verwehrte politische Freiheiten möglich seien (Westle 1997, 1999). Folglich sollte bei Kontrolle sozialer und politischer Einstellungen und Evaluationen die institutionelle Zufriedenheit mit dem politischen System, der Marktwirtschaft und dem Prozess der Vereinigung ebenso mit der Präferenz inkludierender Strategien identifikativer Akkulturation korrelieren wie die individuelle Zufriedenheit mit dem erzielten Einkommen und politischen Einfluss als Ergebnisse individueller Teilhabe an der neuen sozialen Ordnung [Hypothese 8].

3 Daten, Variablen und statistische Verfahren

3.1 Datenbasis

Die empirischen Analysen basieren auf den Paneldaten der Sächsischen Längsschnittstudie (SLS) (Förster 2020). Diese Panelstudie wurde 1987 durch das Zentralinstitut für Jugendfragen (ZIJ) in Leipzig initiiert. Basierend auf einer Zufallsauswahl nahmen zunächst 1407 Schüler/innen aus 72 Klassen an 41 Schulen in den damaligen DDR-Bezirken Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) und Leipzig teil. Eine Vielzahl der Zielpersonen stammte aus Leipzig und Zwickau, weil die damalige „Karl-Marx-Universität“ Leipzig und die Pädagogische Hochschule „Ernst Schneller“ in Zwickau an der Studie mitwirkten. Die Befragten gehören dem Geburtsjahrgang 1972/73 an. Sie wurden erstmalig in der 8. und dann in der 9. Klassenstufe Polytechnische Oberstufe (POS) befragt. Ursprünglich war vorgesehen, die Studie mit dem Abschluss der 10. Klassenstufe im Frühjahr 1989 abzuschließen. Von den 1281 verbliebenen Befragten stimmten 587 Personen zu, für weitere Befragungen zur Verfügung zu stehen und teilten ihre Adresse mit. Von ihnen nahmen 276 an der Befragung im Jahre 1990 sowie 192 im ersten Survey und 170 beim zweiten Survey im Jahre 1992 teil. Leider liegen keine Daten vor, um eine etwaige Selbstselektion dieser Personen – etwa bezüglich ihrer sozialen Identifikation mit der DDR und anderer, für die Identifikation relevanter Merkmale – beurteilen zu können. Die hier berücksichtigte Kohorte – die letzte DDR-Jugend (Förster 2020) – stellt keine besondere „Generation“ oder nachträgliche Selbstkonstruktion als Generation dar, so dass die Befunde nicht durch einen besonderen Generationszusammenhang verzerrt wären (Benkert 2016: 39). So berichtet Neumann (2020: 80–81, 87–88), dass es keinen sächsischen Sonderweg bei der sozialen Identität und politischen Kultur gebe, sondern eher Unterschiede zwischen Leipzig und Chemnitz (d. h. den hauptsächlichen Erhebungsorten der SLS) bestünden; in Chemnitz herrsche mehr Unzufriedenheit als in Dresden oder in Leipzig.

In der Folgezeit wurde die Studie Jahr für Jahr von Peter Förster (2020) mit Unterstützung verschiedener Zuwendungsgeber (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur; Deutsche Forschungsgemeinschaft, Friedrich-Ebert-Stiftung, Hans-Böckler-Stiftung, Otto-Brenner-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Universität Leipzig) fortgeführt. Seit 2002 führen Mitarbeitende der Universitäten Dresden und Leipzig die SLS fort (Berth et al. 2015a). Die Befragung der Zielpersonen erfolgte zunächst postalisch. Seit 2010 erfolgt sie internetbasiert, wobei ein Drittel der Zielpersonen keine E-Mail-Adresse angegeben hat, sondern die postalische Befragung präferiert. Inzwischen liegen Daten für 33 Wellen im Zeitraum von 1987 bis 2022 vor. Sie sind bei GESIS auf Antrag verfügbar (Welle 1: ZA6213, doi: 10.4232/1.10774 – Welle 33: ZA7842, doi: 10.4232/1.14147). Die Hauptfragestellungen der SLS betrafen nach 1990 u. a. die kollektiven Identitäten (DDR, BRD, Deutsche, Ostdeutsche, Sachsen), politische Grundeinstellungen, die Bewertung der DDR, die Lebensorientierungen, Lebensziele und Werte, die gesellschaftliche Entwicklung und persönliche Zukunftszuversicht, die Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit sowie das subjektive Wohlbefinden und die persönlichen Lebensverhältnisse der Zielpersonen.

In den Wellen 7 und 8 im Jahre 1992 – dem ersten, für unsere vertiefte Analyse relevanten Zeitpunkt – betrug die Rücklaufquote, bezogen auf die 587 Personen, die 1989 ihre Teilnahmebereitschaft erklärten, insgesamt 30 Prozent. Sie stieg von Welle zu Welle auf fast 67 Prozent im Jahre 2006 an (Berth et al. 2011: 230). Danach sank sie bis Welle 33 im Jahre 2022 wieder auf 54 Prozent (Berth et al. 2020b). Aufgrund der selbstselektiven Teilnahmebereitschaft nach 1989 – so Förster (2020) als „Vater“ dieser Studie – besteht die Stichprobe aus durchschnittlich besser gebildeten Zielpersonen (Verteilung nach Bildungsniveau: 55 % POS/Mittlere Reife; 7 % Fachschulabschluss; 13 % Abitur; 25 % Universität; 0,4 % anderer Abschluss). In der Bildungsstruktur unterscheiden sich die nach 1989 Teilnehmenden systematisch von den Teilnehmenden in den ersten drei Wellen. Gleichwohl zeigt nach Berth et al. (2015b) ein Vergleich mit den Daten des Sozio-oekonomischen Panels für 1972/73 in Sachsen geborene Personen, dass sich in Bezug auf gleichlautende Items die beiden Stichproben nicht systematisch voneinander unterscheiden. Weil in den zugänglichen Datensätzen die Information über den Bildungsabschluss der Befragten nicht enthalten ist, kann weder das Bildungsniveau der Panelisten als erklärende Variable berücksichtigt noch die Bildungsselektivität der Ausgangsstichprobe und der Panelmortalität beurteilt werden. Des Weiteren sind keine Rückschlüsse auf andere Geburtsjahrgänge und andere Bundesländer im Osten Deutschlands möglich. Trotz dieser Einschränkungen und des Umstandes, dass einige der für unsere Fragestellung interessanten Variablen erst zu späteren Zeitpunkten erhoben wurden, überwiegen die Vorzüge der Panelstudie. Sie ist in Bezug auf ihre lange Laufzeit, des kontinuierlichen Frageprogramms und der Ausgangsstichprobe einmalig in der deutschen Forschungslandschaft.

3.2 Fallzahlen und Analysestrategie

Für die uni- und bivariate Analyse der Identifikation in der Zeit von 1988 bis 1990 stehen Informationen von 4163 Personenjahren und von 9002 Personenjahren für die Zeit von 1992 (n=361) bis 2022 (n=318) zur Verfügung. Ab 1992 variiert – abgesehen von der Panelmortalität – die Fallzahl zwischen den Erhebungen wegen temporärer Panelausfälle (Modus: n=402 in 2002; Mittelwert: n=333). So stehen für bivariate Analysen des Wechsels identifikativer Akkulturation 8364 Personenjahre zur Verfügung. Die multivariate Analyse beschränkt sich auf die Zeit ab 1992. Für das Jahr 1992 wird nur die erste Befragung berücksichtigt (n=192) und mit den folgenden Wellen können Angaben für 8833 Personenjahre verwendet werden. Werden Wechsel von Akkulturationsmodi analysiert, so umfasst die Analysestichprobe 8246 Personenjahre. Hierbei ist eher die (temporäre) Nichtteilnahme von Panelisten (unit nonresponse) das Problem, während fehlende Angaben (item nonresponse) eher vereinzelt und zufällig auftreten. Von einer Imputation fehlender Werte wird deswegen abgesehen. Dass nicht für alle Befragungen die relevanten Daten erhoben wurden, schränkt die Analysemöglichkeiten zusätzlich ein. Als Analysestrategie wird daher versucht, die Modelle theoriegeleitet zu spezifizieren und zugleich die Fallzahl zu maximieren.

3.3 Abhängige und unabhängige Variablen

Die Identifikation mit der ehemaligen DDR oder der Bundesrepublik Deutschland wurde als eine abhängige Variable – ähnlich wie in einer vorherigen Studie (Becker 2024) – durch die Frage: „Als was fühlen Sie sich: als Bürger(in) der ehemaligen DDR“ bzw. „Als was fühlen Sie sich: als Bürger(in) der Bundesrepublik“ erhoben. Die Antwortkategorien 1 (ja, vollkommen) und 2 (ja, etwas schon) wurden als Bejahung und die beiden anderen Antwortkategorien 3 (nein, eigentlich nicht) und 4 (nein, absolut nicht) als Verneinung dafür zusammengefasst, ob man sich zur Eigen- oder Fremdgruppe zählt. Die Kreuztabellierung beider Identifikationen ergibt die vier Modi identifikativer Akkulturation als zentrale abhängige Variable (siehe Abbildung 1). Aufgrund geringer Zellbesetzung werden bei multivariaten Analysen die Marginalisierung und Separation zu Selbstausgrenzung als Akkulturationsmodus zusammengefasst.

Weil nach Sam und Berry (2010) die Akkulturationsmodi mit akkulturativem Stress und subjektivem Wohlbefinden korrelieren, können sie mit einer selektiven Panelmortalität einhergehen. Wenn die Marginalisierung mit dem größten akkulturativen Stress und niedrigsten subjektivem Wohlbefinden für die Personen verbunden ist, müssten Befragte, welche diesen Akkulturationsmodus präferieren, eher aus dem Panel ausscheiden als diejenigen mit einem anderen Modus identifikativer Akkulturation. Dies ist – um temporäre und endgültige Ausfälle zu berücksichtigen, über alle Wellen in Personenjahren betrachtet – der Fall (Modell 1 in Tabelle A.1 im Anhang). Diese Befragten weisen eine signifikant höhere Neigung als andere Befragte auf, aus dem Panel auszuscheiden. In der Neigung, nicht an einer Befragung teilzunehmen, unterscheiden sich Befragte mit Marginalisierung und Separation als Akkulturationsmodi allerdings nur auf dem 10-%-Niveau voneinander. Es gibt einen kurvilinearen Verlauf der Panelmortalität. Zunächst nimmt sie über die Wellen hinweg ab, um dann nach einem Grenzwert im Jahre 2002 wieder anzusteigen. Dieser Befund wird repliziert, wenn statt der Zahl vorhergehender Befragungen als endogener Faktor historische Perioden der gesellschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland als exogene Einflüsse herangezogen werden (Modell 2). In den letzten 10 Jahren ist offensichtlich auch eine Panelmüdigkeit unter den Panelisten aufgetreten.

Weitere nationale, regionale und lokale Identitäten werden mit der Frage, ob man sich als Deutsche/r, Ostdeutsche/r und Sächsin bzw. Sachse fühle, operationalisiert. Die Kodierung erfolgt in der gleichen Weise wie für die Identifikation als DDR-Bürger/in oder als Bürger/in der Bundesrepublik Deutschland.

Wichtige erklärende und im Theorieteil diskutierte Variablen sind der soziologischen Lebensverlaufsforschung zufolge Zeitdimensionen, Ereignisse oder Zustände. Das Lebensalter der Befragten bemisst den Lebenszykluseffekt. Die amtlichen Arbeitslosenquoten oder das Bruttoinlandprodukt (BIP) in Sachsen für die Zeit von 1992 bis 2022 bilden den Periodeneffekt ab. Die sozialisatorische Prägung in der DDR wird als Intrakohorteneffekt anhand der Frage aus dem Jahre 1989 (Welle 3 SLS) mit folgendem Wortlaut bemessen: „Ich fühle mich mit der DDR als meinem sozialistischen Vaterland verbunden“. Die beiden ersten Merkmalsausprägungen in der fünfstufige Likert-Skala, reichend von „vollkommen“ bis „überhaupt nicht“, sind in der Dummy-Variablen als Zustimmung zusammengefasst, während die anderen Werte die Referenzkategorie darstellen. Vor dem Hintergrund, dass in der DDR als Arbeitsgesellschaft (Kohli 1994) Arbeitslosigkeit unbekannt war, überrascht es nicht, dass für die in der DDR geborenen Befragten die Erfahrung der eigenen Arbeitslosigkeit nach 1990 ein zentrales Ereignis ist. Sie wird als binäre Dummy-Variable danach bemessen, ob sie ein- oder mehrmals arbeitslos waren („Waren Sie seit der Wende arbeitslos (einschließlich eventueller jetziger Arbeitslosigkeit)?“).

Weitere erklärende Variablen zu den internalen Zuständen umfassen zunächst Einstellungen und Orientierungen zur ostdeutschen Transformation. Hierbei wird die persönliche Zuversicht für die Zukunft („Wie zuversichtlich sehen Sie die Zukunft: für Sie persönlich“), die Zuversicht für die zukünftige Entwicklung in Ostdeutschland („Wie zuversichtlich sehen Sie die Zukunft: für die Entwicklung in Ostdeutschland“) und das Zurechtkommen mit den neuen Ordnungen („Wie kommen Sie – alles in allem – mit den jetzigen gesellschaftlichen Verhältnissen zurecht?“) in Rechnung gestellt. Die beiden ersten Merkmalsausprägungen in der fünfstufige Likert-Skala, reichend von „sehr zuversichtlich“ bzw. „vollkommen“ bis „überhaupt nicht“, sind in den Dummy-Variablen als Zustimmung zusammengefasst, während die anderen Werte die Referenzkategorie darstellen.

Ökonomische Risiken und soziale Trennlinien im Transformationsprozess werden mit folgenden Items bemessen: „Inwieweit fühlen Sie sich durch das Folgende persönlich bedroht? (…) mögliche (erneute) eigene Arbeitslosigkeit (…) durch zunehmende Verteuerung des Lebens“. Die Antwortkategorien sind binär rekodiert (stark bzw. eher stark = 1; eher schwach bzw. schwach = 0). Des Weiteren wird danach kontrolliert, ob sich die Befragten als „Verlierer der deutschen Einheit“ fühlen („Als was fühlen Sie sich: als Verlierer(in) der deutschen Einheit“). Ob es eine „innere Einheit“ oder eher „Mauer in den Köpfen“ gibt, wird folgendermaßen gemessen: „Gibt es gegenwärtig zwischen Ost- und Westdeutschen insgesamt gesehen mehr (1=) Trennendes oder (2=) mehr Gemeinsamkeiten?“. Die Antwort wird 0/1-kodiert mit „mehr Gemeinsamkeiten“ als Referenzkategorie. Die Einstellung zur deutschen Vereinigung wurde mit folgender Frage erhoben: „Wie stehen Sie zur Vereinigung von DDR und BRD?“. Die vierstufige Skala ist jeweils binär rekodiert mit „1“ für „ja“ bzw. „sehr dafür“ und „0“ für „nein“ bzw. „sehr dagegen“. Eine wahrgenommene Herabsetzung wird durch das Item „Viele Westdeutsche behandeln uns Ostdeutsche als Deutsche zweiter Klasse“ bemessen. Die ersten beiden Werte der fünfstufigen Likert-Skala bilden jeweils die Zustimmung mit „1“, die anderen Werte mit „0“ als nichtzustimmende Referenzkategorie ab.

Schließlich wird die Zufriedenheit der Befragten mit der sozialen Ordnung der Bundesrepublik und der individuellen Teilhabe daran kontrolliert. Ihrer Messung liegt folgende Frage zugrunde: „Zu einigen Seiten Ihrer Lebenszufriedenheit. Ich bin (…) mit meinen Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Politik. (…) mit meinem Einkommen“ (…) mit der jetzigen Wirtschaftsordnung (…) mit dem politischen System in der Bundesrepublik Deutschland“. Die vierstufige Skala ist jeweils binär rekodiert mit „1“ für „ja“ und „0“ für „nein“. Die politische Einstellung der Befragten wird als Kontrollvariable über eine fünfstufige Likert-Skala indiziert: „Über Jahrzehnte hat es sich eingebürgert, bei politischen Standortbestimmungen zwischen „links“ und „rechts“ zu unterscheiden. Wie ordnen Sie sich ein?“. Die Operationalisierung der Variablen und deren statistischen Kennwerte sind in Tabelle A.4 im Anhang dokumentiert.

3.4 Statistische Verfahren

Statische, auf das jeweilige Jahr bezogene multivariate Analysen der Akkulturationsmodi werden mit der gepoolten multinomialen logistischen Regression vorgenommen (Long & Freese 2014). Von einem alternativen Verfahren – wie etwa die CRE-Panelregression (CRE für correlated random effects) für unausgeglichene Paneldaten (Wooldridge 2019) – wurde abgesehen, weil der robuste Mundlak-Spezifikationstest für die Panelmittelwerte statistisch insignifikant war, und die Vorzüge einer Modellierung mit fixierten gegenüber zufälligen Effekten nicht gegeben war. Für die dynamische Schätzung der Wahrscheinlichkeit, den Akkulturationsmodi von einem Zeitpunkt zum nächsten zu wechseln, wird die multinomiale Panelregression (xtmlogit für random effects in Stata 19) herangezogen (Baltagi 2021).

Hierbei werden Average Marginal Effects (AME) geschätzt (Auspurg & Hinz 2011). AME sind eine Maßzahl für die mittlere Stärke des Effekts unabhängiger Variablen auf die Wahrscheinlichkeit, einen Akkulturationsmodus zu vertreten bzw. zu wechseln.

4 Empirische Befunde

4.1 Beschreibung der Entwicklung der sozialen Identifikation im Zeitverlauf

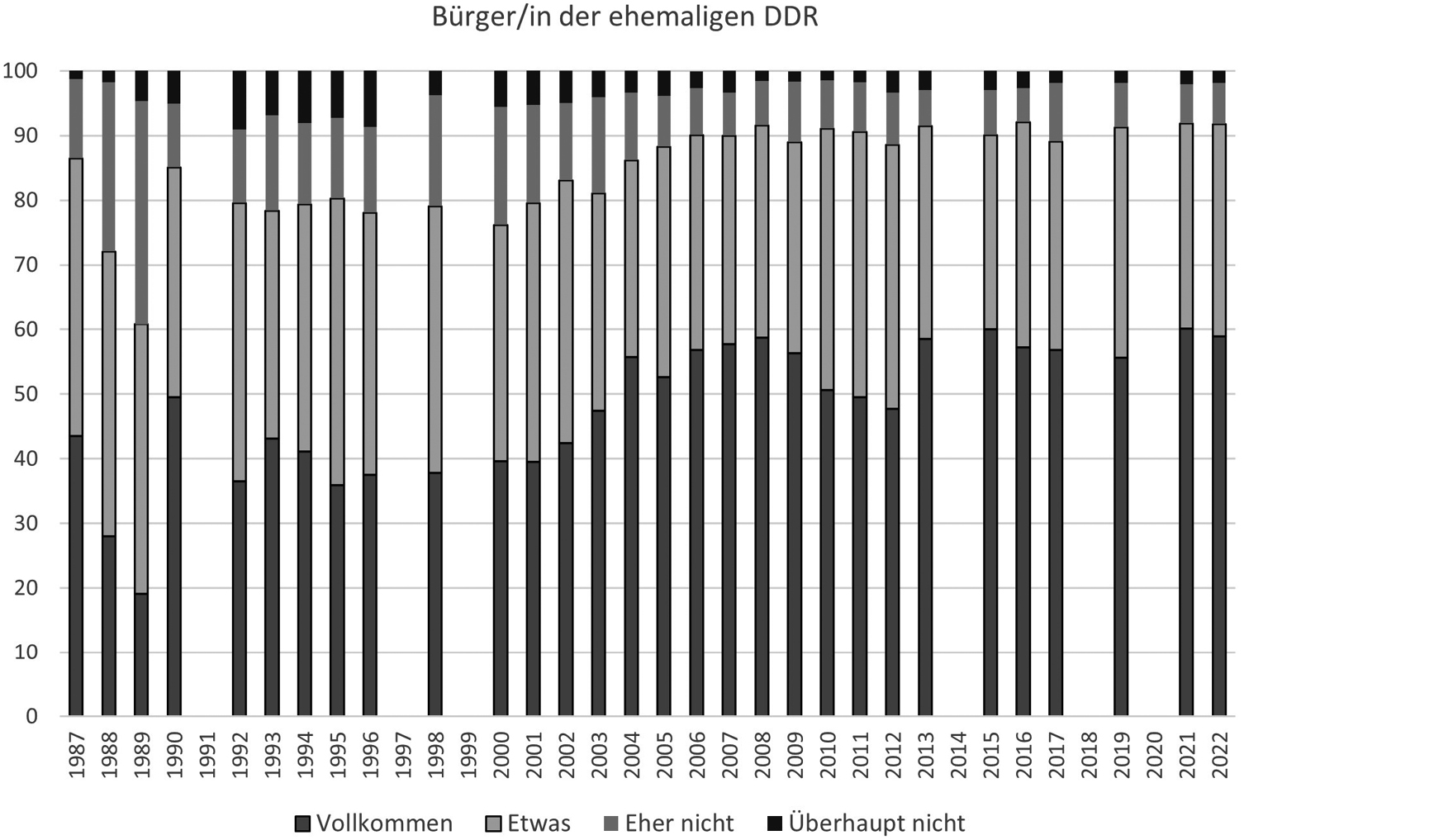

Wie theoretisch angenommen (Hypothese 1), nahm Ende der 1980er die soziale Identifikation der jungen Bevölkerung mit der DDR ab (Abbildung 2 oben). Während sich im Jahre 1987 noch mehr als 86 Prozent der Befragten mit der DDR verbunden fühlten, so sank die Verbundenheit auf rund 61 Prozent ab. Im Jahre 1990, dem Jahr der deutschen Einheit, fühlten sich dann wieder 85 Prozent der Befragten als DDR-Bürger/innen.

Im Jahre 1992, dem Referenzzeitpunkt unserer Analyse, fühlten sich rund 79 Prozent der Befragten als Bürger/in der ehemaligen DDR. Erst ab 2004 stieg – signifikant im Vergleich zum Referenzzeitpunkt – der Anteil der sich als DDR-Bürger/in fühlenden Befragten auf rund 90 Prozent an. Dieser Anteil verblieb auf diesem Niveau bis zum letzten Messzeitpunkt 2022. Im Vergleich dazu ist der Anteil der Befragten, die sich als Bürger/in der Bundesrepublik Deutschland fühlen, niedriger (Abbildung 2 unten). Der Anteil stieg von rund 70 Prozent im Jahre 1992 auf rund 83 Prozent im Jahre 2022 an. Seit 2001 sehen sich die Befragten signifikant eher als Bundesbürger/in als dies noch 1992 der Fall war.

Entwicklung der sozialen Identität in der DDR und danach

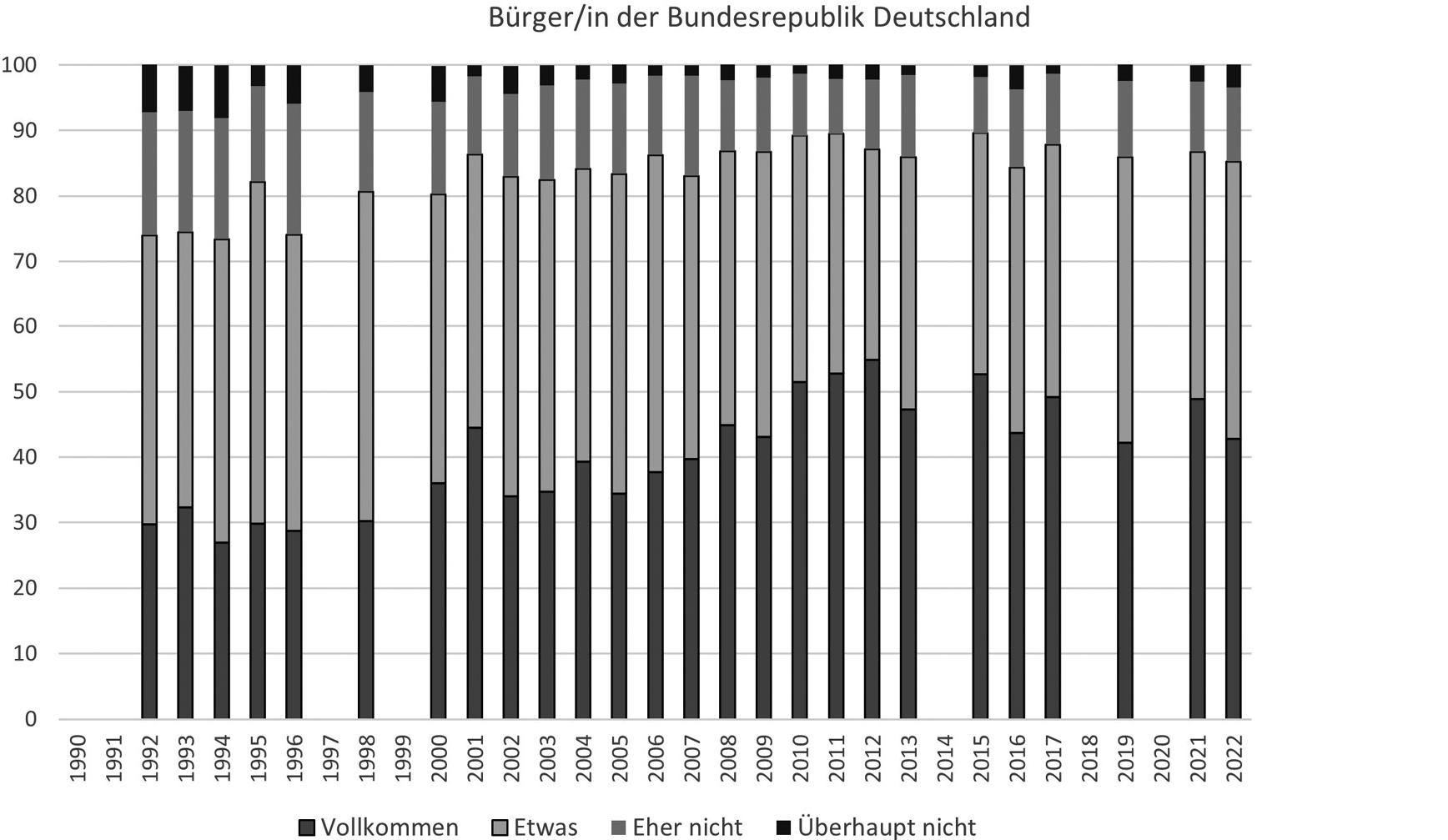

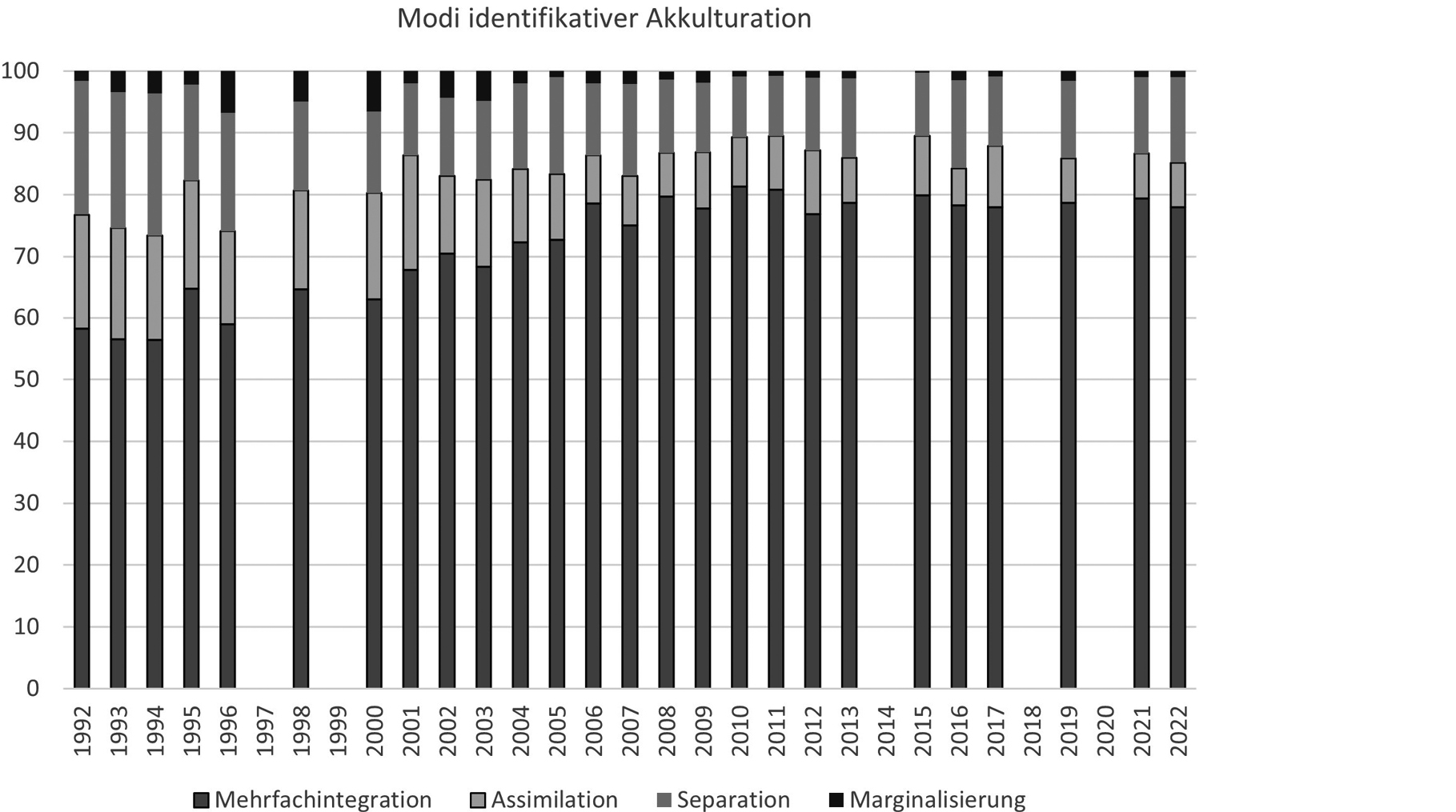

Betrachten wir die Entwicklung der Modi identifikativer Akkulturation im Lebensverlauf der 1972/73 Geborenen, so werden für die erste Periode in der ostdeutschen Transformation bis 1996 die theoretisch vermuteten Such- und Wandlungsprozesse bei der Identitätsbildung im Allgemeinen und der identifikativen Akkulturation offenbar. Zum einen war in dieser Zeit die Identifikation mit der Bundesrepublik Deutschland niedrig. Zum anderen ist in Abbildung 3 ersichtlich, dass dann auch gemäß Hypothese 2 die Mehrfachintegration und die Separation als Modi der identifikativen Akkulturation präferiert wurden.

Entwicklung der Modi identifikativer Akkulturation in Sachsen (1992–2022)

Im Durchschnitt verfolgten 57 Prozent der Kohorte 1972/73 die Mehrfachintegration, rund ein Fünftel die Separation, weniger als 18 Prozent die Assimilation und nur ein geringfügiger Teil die Marginalisierung. In den Folgejahren stieg der Anteil derjenigen, die eine multiple Integration präferierten, auf 80 Prozent. Seit 2008 bleibt dieser Anteil konstant auf diesem Niveau. Dagegen ist im gleichen Zeitraum der Anteil Assimilierter auf rund 12 Prozent gesunken und seit 2004 mit einem Anteil von 9 Prozent signifikant geringer als seit dem Referenzjahr 1992. Auch der Anteil der Befragten, die eine Separation präferieren, ist seit 1998 gesunken und liegt seitdem im Durchschnitt bei 12 Prozent.

Die Marginalisierung als Modus identifikativer Akkulturation wurde eher in der Zeit zwischen 1996 und 2003 präferiert. Ihr Anteil unter den Befragten lag dann bei 2 Prozent. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für diese Befragten die Panelmortalität überproportional hoch war. Letztlich wird Hypothese 3 empirisch unterstützt. Gemäß der Inkorporationsthese von Mayer (1994) war im ersten Jahrzehnt des Transformationsprozesses der Anteil von Personen, die eine selbstexkludierende Strategie identifikativer Akkulturation präferierte, höher als in der nachfolgenden Zeit. Bei einer Dominanz inkludierender Akkulturationsmodi, ist allerdings die Zunahme selbstausgrenzender Akkulturationsmodi nach über 25 Jahren deutscher Einheit erklärungsbedürftig.

4.2 Zeitlich-diskretionärer Wechsel der Modi identifikativer Akkulturation

Allerdings kann der zuvor beschriebene Trend bei den Akkulturationsmodi insofern irreführend sein, als dass für die einzelnen Zeitpunkte sich die Präferenzen auf der Individualebene geändert haben, aber die Zeitreihe im Aggregat eine Stabilität suggeriert. Daher wird in einem weiteren Schritt der Wandel der Akkulturationsmodi von Jahr zu Jahr analysiert, so dass für ein und dieselben Personen ersichtlich wird, ob sie den Modus beibehalten oder gewechselt haben (Tabelle 1). Die gesamte Wechselrate beträgt 24 Prozent. Unter Kenntnis der im Vorjahr präferierten Akkulturationsmodi reduziert sich der Vorhersagefehler λ (Lambda) für deren Ausprägung im darauffolgenden Jahr um 12 Prozent (Cramér‘s V = 0,4).

Wechsel des Modus identifikativer Akkulturation im Lebensverlauf

|

|

Identifikative Akkulturation im folgenden Jahr n+1 |

||||

|

Akkulturation: Jahr n |

1 |

2 |

3 |

4 |

Total |

|

(1) Mehrfachintegration |

85,8 % |

7,4 % |

5,7 % |

1,1 % |

72,3 % |

|

|

5194 |

450 |

341 |

66 |

6051 |

|

(2) Separation |

42,1 % |

52,3 % |

2,6 % |

3,0 % |

13,6 % |

|

|

480 |

596 |

29 |

34 |

1139 |

|

(3) Assimilation |

40,3 % |

5,4 % |

48,9 % |

5,3 % |

11,7 % |

|

|

393 |

53 |

477 |

52 |

975 |

|

(4) Marginalisierung |

35,2 % |

12,6 % |

30,7 % |

21,6 % |

2,4 % |

|

|

70 |

25 |

61 |

43 |

199 |

|

Total |

73,4 % |

13,4 % |

10,9 % |

2,3 % |

100 % |

|

|

6137 |

1124 |

908 |

195 |

8364 |

|

Erste Reihe: Abstromprozente; zweite Reihe: absolute Häufigkeiten. Daten: Sächsische Längsschnittstudie (Welle 7–33: 1992–2022) – eigene Berechnungen. |

|||||

Gemessen an den Abstromprozenten wurde die Mehrfachintegration im Zeitraum von 1992 bis 2022 hochgradig beibehalten. Rund 86 Prozent der Befragten, welche diesen Modus präferierten, sich also der DDR und Bundesrepublik Deutschland zugleich zugehörig fühlten, verfolgten diese auch im darauffolgenden Jahr. Nur ein kleiner Anteil präferierte dann die Separation (7 %) oder die Assimilation (6 %). Die Separation wurde zu 52 Prozent beibehalten und ein Anteil von 42 Prozent wechselte innerhalb der 30 Jahren den Modus hin zur multiplen Integration. Präferierten Befragte die Assimilation, also wenn sie sich ausschließlich als Bürger/innen der Bundesrepublik Deutschland fühlten, so wurde dieser Modus zu 49 Prozent beibehalten und der größte Anteil dieser Personen (40 %) wechselte zur Mehrfachintegration. Dass der relative Anteil der Befragten, welche eine Assimilation präferierten (sprich: sich ausschließlich mit der Bundesrepublik Deutschland identifizierten), mit dem Datum der Vereinigung abnahm, wurde bereits in den Abbildungen 2 und 3 ersichtlich. Wenn die Wechselraten über die Zeit hinweg mit dem Referenzjahr 1992 verglichen werden, so nahmen Wechsel zur Mehrfachintegration ab 1996 signifikant zu (Abbildung A.1 im Anhang). Ab 1996 wurden die Wechsel zur Separation, zur Assimilation ab 2003 und zur Marginalisierung ab 2007 signifikant seltener. Im Lebensverlauf setzte somit eine zunehmende Beibehaltung des zuvor präferierten Modus identifikativer Akkulturation ein.

4.3 Statik und Dynamik der Akkulturationsmodi im Lebensverlauf

In welchem Zusammenhang stehen die präferierten Modi identifikativer Akkulturation mit dem Prozess der ostdeutschen Transformation sowie den subjektiven Einschätzungen und Erwartungen zum sozialen Wandel? Betrachten wir zunächst das Modell mit den Korrelaten für die Akkulturationsmodi in ein und demselben Jahr (Tabelle 2).

Stabilität und Wechsel der identifikativen Akkulturationsmodi im Lebensverlauf seit 1992

|

|

Akkulturationsmodi (t) |

Akkulturationsmodi (t+1) |

||||

|

|

Integration |

Assimilation |

Andere |

Integration |

Assimilation |

Andere |

|

Akkulturationsmodi (t) |

|

|

|

|

|

|

|

Andere: Separation/Marginalität |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

|

Mehrfachintegration |

|

|

|

0,120*** |

0,004 |

–0,124*** |

|

|

|

|

|

(0,018) |

(0,012) |

(0,017) |

|

Assimilation |

|

|

|

0,020 |

0,086*** |

–0,106*** |

|

|

|

|

|

(0,021) |

(0,018) |

(0,021) |

|

Zeitdimensionen (t) |

|

|

|

|

|

|

|

Alter: Lebensalter |

0,011*** |

–0,004*** |

–0,007*** |

0,009*** |

–0,004*** |

–0,006*** |

|

|

(0,001) |

(0,001) |

(0,001) |

(0,001) |

(0,001) |

(0,001) |

|

Periode: Arbeitslosenquoten in Sachsen |

0,006*** |

0,001 |

–0,006*** |

0,008*** |

–0,001 |

–0,007*** |

|

|

(0,002) |

(0,001) |

(0,001) |

(0,002) |

(0,001) |

(0,001) |

|

Kohorte: Identifikation mit DDR (1989) |

0,042*** |

–0,030*** |

–0,012 |

0,022 |

–0,027 |

0,005 |

|

|

(0,011) |

(0,007) |

(0,009) |

(0,022) |

(0,015) |

(0,018) |

|

Ökonomische Risiken und Optimismus (t) |

|

|

|

|

|

|

|

Bedrohung: eigene Arbeitslosigkeit |

–0,039** |

0,006 |

0,033*** |

–0,015 |

0,010 |

0,005 |

|

|

(0,012) |

(0,009) |

(0,010) |

(0,012) |

(0,008) |

(0,010) |

|

Bedrohung: Verteuerung des Lebens |

0,008 |

–0,034*** |

0,025* |

–0,003 |

–0,008 |

0,011 |

|

|

(0,014) |

(0,009) |

(0,012) |

(0,015) |

(0,011) |

(0,013) |

|

Zuversicht: Persönliche Zukunft |

0,037** |

0,013 |

–0,051*** |

0,008 |

0,009 |

–0,017 |

|

|

(0,013) |

(0,010) |

(0,009) |

(0,013) |

(0,009) |

(0,010) |

|

Zuversicht: Ostdeutsche Entwicklung |

0,040** |

0,045*** |

–0,085*** |

0,023* |

0,024** |

–0,047*** |

|

|

(0,013) |

(0,008) |

(0,011) |

(0,012) |

(0,008) |

(0,010) |

|

Fallzahl |

7425 |

6931 |

||||

|

Pseudo-R2 |

0,0372 |

0,0458 |

||||

Multinomiale logistische (Panel-)Regression (AME; in Klammern: robuste Standardfehler; Referenzkategorie: Exklusion). * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. Daten: Sächsische Längsschnittstudie (Welle 7–33: 1992–2022) – eigene Berechnungen.

Übereinstimmend mit der in Abbildung 3 dargestellten Entwicklung für die Zeit zwischen 1992 und 2022 nahm im Vergleich zur Wahl selbstausgrenzender Akkulturationsmodi die Präferenz für multiple Integration mit zunehmendem Lebensalter der Befragten (Lebenszykluseffekt) und in der historischen Periode (indiziert durch die Arbeitslosenquoten) zu. Hingegen wurde mit zunehmendem Alter die Assimilation seltener als die Separation gewählt. Das widerspricht teilweise der Sozialisationshypothese. Insgesamt wurde – wie theoretisch erwartet – die Mehrfachintegration zum dominanten Akkulturationsmodus, während unter den 1972/73 Geborenen die Modi wie etwa Marginalisierung und Separation immer seltener gewählt wurden. Diejenigen, die sich 1989 noch stark mit der DDR als ihrem „sozialistischen Vaterland“ identifiziert hatten, verfolgen eher eine Mehrfachintegration, während sie eine ausschließliche Identifikation mit der Bundesrepublik Deutschland eher mieden. Zusammen mit diesem Intrakohorteneffekt sprechen diese Befunde durchaus für die Sozialisationshypothese, wobei Hypothese 1 substanziell modifiziert werden müsste; denn es gab einen langfristigen Effekt auf die Akkulturationsmodi für die, welche sich besonders mit der DDR identifizierten. Diese Alters-Periode-Kohorte-Analyse (A-P-K) demonstriert den signifikanten theoretischen und methodischen Beitrag der soziologischen Lebensverlaufsforschung für die Beschreibung sozialer Integration im Allgemeinen und identifikativer Akkulturation im Besonderen während des Transformationsprozesses.

Folgende Befunde sprechen zugleich für die Situationshypothese, wonach sich aktuelle Entwicklungen, welche als Bedrohung (wie etwa eine fehlende strukturelle Sozialintegration in den Arbeitsmarkt mit den Konsequenzen für den Lebensstandard) wahrgenommen werden oder Anlass zur Zuversicht (etwa für die eigene Zukunft und gesellschaftliche Entwicklung) bieten, ebenfalls auf die präferierten Akkulturationsmodi und ihre Stabilität auswirkten. Die subjektiv wahrgenommene Bedrohung durch eigene Arbeitslosigkeit und Verteuerung des Lebens ging – wie in Hypothese 4 vermutet – eher mit den Strategien wie Separation oder Marginalisierung als mit multipler Integration oder Assimilation einher. Eine optimistische Sicht für die persönliche Zukunft und die zukünftige Entwicklung in Ostdeutschland hingegen korrelierte, die Hypothese 5 stützend, positiv mit inkludierenden Modi identifikativer Akkulturation.

Wie stabil waren denn diese Verteilungen der Modi identifikativer Akkulturation unter Kontrolle erklärender Korrelate? Wenn nunmehr der Wechsel der Akkulturationsmodi im darauffolgenden Jahr (t+1) betrachtet wird, dann ist eine ausgeprägte Reproduktion der Akkulturationsstrategien und eine geringe Neigung, den präferierten Modus zu wechseln, offensichtlich. Die Zeitabhängigkeit nach Lebensalter und historischer Zeit blieb weiterhin bestehen, während die langanhaltende Identifikation mit der DDR vor ihrem Zusammenbruch keine Rolle für die Veränderung der Akkulturationsmodi im Lebensverlauf spielte. Dieser Befund stützt abermals eher die Situations- als die Sozialisationshypothese. Befragte, welche die zukünftige Entwicklung Ostdeutschlands mit Zuversicht sahen, präferierten vermehrt die inkludierenden Akkulturationsmodi. Andere, zuvor betrachtete Erfahrungen und Erwartungen spielten keine bedeutsame Rolle für den Wechsel präferierter Akkulturationsmodi im Lebensverlauf während der 30 Jahren zwischen 1992 und 2022. Insgesamt führten positive Erfahrungen im Lebens- und Zeitverlauf eher zur teilweisen oder gänzlichen Identifikation mit dem vereinten Deutschland, pessimistische Sichtweisen hingegen eher zu selbstausgrenzenden Strategien identifikativer Akkulturation.

4.4 Die Rolle von Stigmatisierung und Verlusten für die identifikative Akkulturation seit 2005

In der Forschung zur Integration im ostdeutschen Transformationsprozess wird, wie eingangs diskutiert, zum einen die Rolle der strukturellen Assimilation in den Arbeitsmarkt, aber zum anderen auch die Rolle adverser Erfahrungen der sozialen Schließung für die Identifikation mit dem vereinten Deutschland hervorgehoben. Wie wirken sich soziale Ausgrenzung, Diskriminierung und Verluste auf die Präferenz von Akkulturationsmodi im Lebensverlauf aus? Aufgrund verfügbarer Daten wird diese Frage zur Rolle ökonomischer Risiken und sozialer Trennlinien im ostdeutschen Transformationsprozess ausschließlich für die Zeit von 2005 bis 2022 untersucht (Tabelle 3).

Stigmatisierung, Verluste und „Mauer in den Köpfen“ – Entwicklung seit 2005

|

|

Akkulturationsmodi (t) |

Akkulturationsmodi (t+1) |

||||

|

|

Integration |

Assimilation |

Andere |

Integration |

Assimilation |

Andere |

|

Akkulturationsmodi (t) |

|

|

|

|

|

|

|

Andere: Separation/Marginalisierung |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

|

Mehrfachintegration |

|

|

|

0,326*** |

–0,012 |

–0,315*** |

|

|

|

|

|

(0,055) |

(0,019) |

(0,049) |

|

Assimilation |

|

|

|

0,011 |

0,240** |

–0,251*** |

|

|

|

|

|

(0,075) |

(0,077) |

(0,057) |

|

Zeitdimensionen (t) |

|

|

|

|

|

|

|

Alter: Lebensalter |

0,001 |

–0,004 |

0,003 |

–0,003 |

–0,004 |

0,007 |

|

|

(0,005) |

(0,003) |

(0,004) |

(0,005) |

(0,003) |

(0,004) |

|

Periode: Arbeitslosenquoten in Sachsen |

0,001 |

–0,001 |

0,001 |

–0,002 |

–0,003 |

0,005 |

|

|

(0,006) |

(0,004) |

(0,005) |

(0,006) |

(0,004) |

(0,005) |

|

Kohorte: Identifikation mit DDR (1989) |

0,065*** |

–0,047*** |

–0,018 |

0,025 |

–0,022 |

–0,004 |

|

|

(0,018) |

(0,012) |

(0,015) |

(0,021) |

(0,013) |

(0,017) |

|

Ökonomische Risiken (t) |

|

|

|

|

|

|

|

Vorherige eigene Arbeitslosigkeit |

–0,057** |

0,009 |

0,047** |

–0,023 |

–0,010 |

0,032 |

|

|

(0,020) |

(0,012) |

(0,017) |

(0,020) |

(0,012) |

(0,017) |

|

Soziale Trennlinien (t) |

|

|

|

|

|

|

|

Deutsche zweiter Klasse |

–0,022 |

–0,034* |

0,056*** |

0,001 |

–0,029* |

0,028 |

|

|

(0,020) |

(0,015) |

(0,015) |

(0,020) |

(0,013) |

(0,016) |

|

Verlierer/in der deutschen Einheit |

–0,068*** |

–0,042** |

0,110*** |

–0,056** |

–0,008 |

0,064*** |

|

|

(0,020) |

(0,014) |

(0,015) |

(0,020) |

(0,013) |

(0,017) |

|

„Mauer in den Köpfen“ (Innere Einheit) |

–0,078*** |

–0,018 |

0,095*** |

–0,060** |

0,006 |

0,054*** |

|

|

(0,021) |

(0,015) |

(0,015) |

(0,020) |

(0,013) |

(0,016) |

|

Fallzahl |

2292 |

1911 |

||||

|

Pseudo-R2 |

0,0856 |

0,0051 |

||||

Multinomiale logistische (Panel-)Regression (AME; in Klammern: robuste Standardfehler; Referenzkategorie: Exklusion). * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. Daten: Sächsische Längsschnittstudie (Welle 19–33: 2005–2022) – eigene Berechnungen.

Wird die Präferenz der Modi identifikativer Akkulturation für dieses Zeitfenster unter Kontrolle der Zeitdimensionen (A-P-K) betrachtet, dann korrelierten vorhergehende Arbeitslosigkeitserfahrungen – sprich: selbst erfahrene ökonomische Risiken – negativ mit der Präferenz für multiple Integration, während sie für die Präferenz der Assimilation unbedeutend war. Eher neigten, was theoretisch erwartet wurde, Befragte mit (wiederholter) Erfahrung mit Arbeitslosigkeit zu Separation oder Marginalisierung. Gleiches gilt für die 1972/73 Geborenen, wenn sie sich sozial ausgegrenzt fühlten. Sich als Deutsche zweiter Klasse oder als Verlierer/innen der deutschen Einheit behandelt zu fühlen, ging mit Selbstausgrenzung einher. Gleiches gilt, wenn sie mehr Unterschiede zwischen Ost und West als Gemeinsamkeit – d. h. dominante gesellschaftliche Trennlinien im Transformationsprozess – sahen. Bestanden in den Augen der Befragten „Mauer in den Köpfen“, dann wurden eher selbstausgrenzende als inkludierende Modi identifikativer Akkulturation präferiert.[2] Somit wird Hypothese 6 durch diese Befunde empirisch gestützt.

Betrachten wir die Wechsel der Akkulturationsmodi in diesem Zeitraum, dann bestätigt sich wiederum die Stabilität zuvor verfolgter Strategien identifikativer Akkulturation. Die Reproduktion der Akkulturationsmodi variierte in diesem Fall nicht über die Zeitebenen. Auch aktuelle und vorhergehende Arbeitslosigkeitserfahrungen spielten hierfür keine Rolle. Eher bestätigen sich die anderen Befunde zur wahrgenommenen Ausgrenzung durch die westdeutsche Referenzbevölkerung. Personen, die sich als Deutsche zweiter Klasse oder Einheitsverlierer stigmatisiert fühlten, präferierten in der Folgezeit eher die Separation oder Marginalisierung anstelle einer teilweisen oder gänzlichen Identifikation mit der Bundesrepublik Deutschland. Wurde eher die „Mauer in den Köpfen“ als die „innere Einheit“ – also soziale Ausgrenzung – wahrgenommen, dann waren Übergänge in inkludierende Modi identifikativer Akkulturation unwahrscheinlich. Umso wahrscheinlicher war es, dass sich die Befragten danach aufgrund dieser Erfahrungen nicht als Bürger/in der Bundesrepublik fühlten. Abermals zeigt sich das die Hypothese 6 stützende Ergebnis: Positive Lebenserfahrungen in späteren Phasen des Lebensverlaufs führten während des ostdeutschen Transformationsprozesses zur zunehmenden Identifikation mit der dominanten Aufnahmegesellschaft. Negative Erfahrungen im weiteren Lebensverlauf hingegen gingen mit dem vermehrten kulturellen Rückzug in die ehemalige DDR einher.

4.5 Soziale Ordnungen und identifikative Akkulturationsmodi im Lebensverlauf seit 1992

Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Performanz, Mangel an bürgerlicher Freiheit und begrenzte demokratische Partizipation am politischen Geschehen waren gewichtige Gründe für den Zusammenbruch der DDR (Mayer & Solga 1994). Nunmehr stellt sich die Frage, welche Rolle die gewonnenen politischen Freiheiten und die Konsummöglichkeiten in der Bundesrepublik Deutschland für die präferierten Modi identifikativer Akkulturation spielten (Tabelle 4).

Soziale Ordnungen und identifikative Akkulturationsmodi im Lebensverlauf seit 1992

|

|

Akkulturationsmodi (t) |

Akkulturationsmodi (t+1) |

||||

|

|

Integration |

Assimilation |

Andere |

Integration |

Assimilation |

Andere |

|

Akkulturationsmodi (t) |

|

|

|

|

|

|

|

Andere: Separation/Marginalisierung |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

Referenz |

|

Mehrfachintegration |

|

|

|

0,138*** |

–0,005 |

–0,133*** |

|

|

|

|

|

(0,023) |

(0,013) |

(0,020) |

|

Assimilation |

|

|

|

0,005 |

0,089*** |

–0,094*** |

|

|

|

|

|

(0,024) |

(0,020) |

(0,022) |

|

Zeitdimensionen (t) |

|

|

|

|

|

|

|

Alter: Lebensalter |

0,010*** |

–0,005*** |

–0,005*** |

0,010*** |

–0,005*** |

–0,005*** |

|

|

(0,001) |

(0,001) |

(0,001) |

(0,001) |

(0,001) |

(0,001) |

|

Periode: Arbeitslosenquoten in Sachsen |

0,004* |

–0,001 |

–0,004* |

0,007*** |

–0,002 |

–0,005** |

|

|

(0,002) |

(0,001) |

(0,002) |

(0,002) |

(0,001) |

(0,001) |

|

Kohorte: Identifikation mit DDR (1989) |

0,050*** |

–0,024** |

–0,025** |

0,030 |

–0,023 |

–0,007 |

|

|

(0,012) |

(0,009) |

(0,010) |

(0,022) |

(0,016) |

(0,017) |

|

Soziale und politische Einstellungen (t) |

|

|

|

|

|

|

|

Links-Rechts-Orientierung |

–0,009 |

0,031*** |

–0,023*** |

–0,002 |

0,016* |

–0,014 |

|

|

(0,007) |

(0,005) |

(0,006) |

(0,010) |

(0,007) |

(0,008) |

|

Befürwortung der Vereinigung |

–0,001 |

0,161*** |

–0,161*** |

0,015 |

0,073** |

–0,088*** |

|

|

(0,029) |

(0,030) |

(0,011) |

(0,022) |

(0,022 |

(0,015) |

|

Zurechtkommen mit neuer Gesellschaft |

0,022 |

0,039** |

–0,061*** |

0,031* |

0,012 |

–0,043*** |

|

|

(0,016) |

(0,013) |

(0,011) |

(0,016) |

(0,012) |

(0,011) |

|

Institutionelle Zufriedenheit mit… (t) |

|

|

|

|

|

|

|

Politischem System der Bundesrepublik |

0,083*** |

0,011 |

–0,094*** |

0,038* |

0,011 |

–0,050*** |

|

|

(0,017) |

(0,011) |

(0,015) |

(0,016) |

(0,010) |

(0,014) |

|

Politischem Einfluss |

0,001 |

0,030*** |

–0,032** |

–0,005 |

0,022* |

–0,017 |

|

|

(0,013) |

(0,009) |

(0,011) |

(0,013) |

(0,009) |

(0,012) |

|

Wirtschaftsordnung |

–0,001 |

0,015 |

–0,014 |

–0,004 |

0,008 |

–0,004 |

|

|

(0,015) |

(0,010) |

(0,013) |

(0,015) |

(0,010) |

(0,012) |

|

Einkommen |

0,025* |

0,013 |

–0,038*** |

–0,014 |

0,016 |

–0,003 |

|

|

(0,012) |

(0,009) |

(0,010) |

(0,012) |

(0,009) |

(0,010) |

|

Fallzahl |

5596 |

5470 |

||||

|

Pseudo-R2 |

0,0946 |

0,0340 |

||||

Multinomiale logistische (Panel-)Regression (AME; in Klammern: robuste Standardfehler; Referenzkategorie: Exklusion). * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. Daten: Sächsische Längsschnittstudie (Welle 7–33: 1992–2022) – eigene Berechnungen.

Betrachten wir zunächst – bei Kontrolle der Zeitdimensionen wie Alter, Periode und Kohorte sowie den sozio-politischen Einstellungen – die Korrelation der institutionellen Zufriedenheit der Befragten mit deren präferierten Akkulturationsmodi.[3] Während Befragte in dieser Kohorte eher inkludierende Strategien, insbesondere die multiple Integration, wählten, wenn sie zufrieden mit dem politischen System der Bundesrepublik waren, spielte die Zufriedenheit mit der neuen Wirtschaftsordnung keine bedeutsame Rolle für die Präferenz eines bestimmten Modus identifikativer Akkulturation. Der positive Zusammenhang zwischen Zufriedenheit mit der Wirtschaftsordnung und Wahl der identifikativen Assimilation ist allenfalls auf dem 10-%-Niveau signifikant. Gleiches gilt für die Vermeidung der Selbstausgrenzung.

Wenn neben der Zufriedenheit mit der politischen und ökonomischen Ordnung als Institutionen die Zufriedenheit mit der individuellen Teilhabe an diesen Ordnungen berücksichtigt wird, dann erweist sich die die Evaluation der Teilhabechancen als bedeutsam für die präfierte Akkulturationsstrategie. Waren die Befragten zufrieden mit ihrem Einkommen (als Ergebnis ihres ökonomischen Handelns in der Marktwirtschaft) oder mit den Möglichkeiten, politisch Einfluss zu nehmen, dann identifizierten sie sich auch eher mit der Bundesrepublik Deutschland als mit der ehemaligen DDR. Somit werden die Hypothesen 7 und 8 empirisch gestützt. Sahen die Befragten ökonomische Erwartungen und politische Hoffnungen, die mit der „Wende“ verbunden waren, als erfüllt an, dann war deren Identifikation mit der Bundesrepublik Deutschland wahrscheinlich.

Wenn abschließend die Stabilität dieser Identifikationen im Zeitverlauf fokussiert wird, dann werden die vorherigen Befunde repliziert. Waren die Befragten mit der parlamentarischen Demokratie ebenso zufrieden wie mit der Teilhabe am politischen System, dann sahen sie sich auch vor allem als Bürger/innen der Bundesrepublik Deutschland. Diese Befunde unterstützen die Hypothesen 7 und 8 empirisch, wonach die institutionelle Zufriedenheit sowie die Chance, an der politischen und ökonomischen Ordnung teilzuhaben, mit der Präferenz inkludierender Strategien identifikativer Akkulturation einhergingen. Vor allem die Zufriedenheit mit dem politischen System und der politischen Teilhabe führte zur verstärkten identifikativen Integration. Wenn die politischen Erwartungen erfüllt wurden, die mit dem Protest in der DDR und dem Beitritt zur Bundesrepublik verbunden waren, dann wurden im weiteren Lebensverlauf inkludierende Strategien identifikativer Akkulturation präferiert, die mit der Identifikation mit der Mehrheitsgesellschaft einhergingen. Für diese Kohorte war „political efficacy“ bedeutsamer für die Wahl des Akkulturationsmodus als der ökonomische Gewinn, der mit der Ablösung der staatssozialistischen Kommandowirtschaft durch die soziale Marktwirtschaft auch im Gebiet der ehemaligen DDR möglich wurde.

Exkurs: Die Ostdeutschen – eine besondere Identität?

Wird die Identität als Ostdeutsche – die „Ostidentität“ nach Mau (2024) – in der sächsischen Kohorte 1972/73 im Zeitverlauf betrachtet, so gibt es Anzeichen dafür, dass sie sich in der Zeit verstetigte (Abbildung A.2 im Anhang). Während sich im Jahre 1996 rund 78 Prozent der Befragten als Ostdeutsche fühlten, so stieg dieser Anteil auf rund 95 Prozent im Jahre 2022 an. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil derjenigen, die sich als Deutsche bzw. als sächsische Landsleute fühlten, von 88 auf 93 Prozent angestiegen. Bei Kontrolle der sich in der Zeit verbessernden ökonomischen Entwicklung in Sachsen (BIP) als Periodeneffekt zeigt sich, dass die Identität als Ostdeutsche/r weniger mit der nationalen Identität als Deutscher/r als mit der regionalen Identität als Sächsin oder Sachse und vor allem mit dem Selbstverständnis als DDR-Bürger/in korreliert (Modell 1 in Tabelle A.3 im Anhang). Werden die Modi identifikativer Akkulturation in Rechnung gestellt (Modell 2), dann wird – wie von Mau (ebd.) beschrieben – die Rolle der Verbundenheit mit der DDR für die ostdeutsche Identität offensichtlich. Personen, die eine multiple Integration oder Separation als Modi identifikativer Akkulturation präferierten, besaßen eher eine ostdeutsche Identität als Personen mit der Marginalisierung oder Assimilation als Akkulturationsstrategien. Mit anderen Worten: die ostdeutsche Identität hängt signifikant mit der gewählten Strategie identifikativer Akkulturation und ihren zuvor aufgezeigten Korrelaten zusammen. Folglich ist – und das gilt zumindest für die in Sachsen geborene Kohorte 1972/73 – das Phänomen der Ostidentität mit der Struktur und Dynamik des ostdeutschen Transformationsprozesses verbunden. Im Gegensatz zur Vermutung von Mau (ebd.) ist für diese Kohorte die Ostidentität keine „dünne“ oder latente Identitätsfacette“ einer Minderheit. Zudem ist sie aber eine partielle Abgrenzungsidentität zur Identität als Deutsche/r und – gemessen an den Modi identifikativer Akkulturation – zur identifikativen Integration in das vereinte Deutschland. Die Ostidentität dient bei einem Teil der sich als Ostdeutsche fühlenden Bevölkerung als identifikative Abgrenzung von der Bundesrepublik Deutschland.

5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung