Informationen

TIP-Award 2021

Der Team Award Information Professionals (TIP) zeichnet jedes Jahr drei studentische Teamleistungen aus, die einen innovativen Beitrag zur digitalen Transformation und Gestaltung der digitalen Gesellschaft in der Berufspraxis von Bibliotheken und Informationseinrichtungen liefern. Er wird seit 2006 von b.i.t. online, KIBA und Schweitzer Fachinformation vergeben. Die Jury bilden Prof. Dr. Ursula Georgy (TH Köln), Prof. Dr. Joachim Griesbaum (Uni Hildesheim), Erwin König (b.i.t.online), Marlies Ockenfeld (DGI), Barbara Schleihagen (dbv), Stefan Schmunk (KIBA) und Thomas Dohme (Schweitzer Fachinformation). Die diesjährige Preisverleihung fand am 18. Juni 2021 als Online-Veranstaltung auf dem Bibliothekartag statt. Insgesamt sechs Teams hatten sich am Wettbewerb beteiligt.

Bewertung von Kindersoftware

Auf den ersten Platz schafften es mit Abstand ein 14-köpfiges Projektteam der HAW Hamburg unter der Leitung von Prof. Frauke Schade. Im Auftrag des Deutschen Kindersoftwarepreis TOMMI und seines Herausgebers Thomas Feibel (www.kindersoftwarepreis.de) befasste sich das Team mit den Fragen: Was macht gute Kindersoftware aus? Wie bewertet man Genres und Inhalte, Interaktivität und Multimedialität, Grafik und Animation, Usability und Didaktik, Spielbarkeit und Wiederspielwert? Welche ethischen und rechtlichen Anforderungen stellen sich im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre und den Jugendschutz? Wie identifiziert man problematische Inhalte und Suchtpotenzial? Ziel war die Entwicklung eines Kriterienkatalogs zur Bewertung von guter Kindersoftware, die einerseits Bibliothekspersonal als orientierungsstarke Handreichung für die Erwerbung dient, aber auch für Kinder, pädagogischen Fachkräften und interessierte Eltern zugänglich sein soll.

Zunächst wurde der Forschungsstand zur Bewertung von Kindersoftware erhoben und der Markt (Anbieter, Nachfrager) von Games, Apps für Kinder, elektronisches Spielzeug sowie Lernsoftware untersucht. Eine erste Erkenntnis war, dass es bisher keine verbindliche Definition für Kindersoftware gibt, die über Lernsoftware hinaus geht und ein umfassenderes Verständnis von Kindersoftware dokumentiert. Formuliert wurde die Arbeitsdefinition: „Kindersoftware, eine Art Software oder Programm, die speziell für Kinder entwickelt wurde, um ihren Bedürfnissen und Ansprüchen gerecht zu werden. Sie richtet sich an die Zielgruppe Kinder und ist an den Themen, Interessen und der Lebenswelt dieser Zielgruppe ausgerichtet. Sie versucht die Strukturen und den geschützten Rahmen zu berücksichtigen, den Kinder brauchen. Kindersoftware ist leicht und ohne Hürden erfassbar und kann sowohl Lern- als auch Unterhaltungssoftware sein. Im weiten Sinne von Kindersoftware gehört auch elektronisches Spielzeug dazu, wenn die Hardware durch Software ergänzt wird (z. B. Apps, Programme)“.

In strukturierten Softwaretests wurden im Anschluss über 80 digitale und elektronische Anwendungen getestet und anhand von Testprotokollen ausgewertet. Für ein umfassenderes und aktuelles Verständnis der Forschungsfrage wurden darauf aufbauend 19 Interviews mit Kindern, Fachleuten aus den Bereichen Spieleentwicklung, Medienpädagogik, Erziehung, Bibliotheken sowie Lehrkräften durchgeführt und inhaltsanalytisch ausgewertet.

Entstanden ist ein durchsuch- und sortierbarer Katalog auf Basis von Javascript mit rund 300 Kriterien zu den Kategorien Sicherheit, Technik, Spielspaß, Inhalt, Design und pädagogischer Wert, die dem Auftraggeber Mitte Februar 2021 übergeben wurde und auf der TOMMI-Seite veröffentlicht wird. Vorgehensweise, Ergebnisse und Projekterfahrungen wurden in einem Projektbericht dokumentiert und vor dem Auftraggeber sowie hochschulöffentlich präsentiert.

Publikationsportal für studentische Arbeiten

Den zweiten Platz belegte ein zwölfköpfiges Team ebenfalls aus der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg mit dem Projekt „Open Access an der HAW Hamburg: Ein Publikationsportal für studentische Arbeiten“. Das studentische Projektteam vom Department Information der HAW Hamburg widmete sich im Rahmen des Studienprojekts zum Thema „Open Access“ der Frage, wie gute und sehr gute studentische Arbeiten sichtbar und gratis, frei von technischen und rechtlichen Barrieren nachnutzbar gemacht werden können.

Im Fokus standen Konzeption und Aufbau eines Repositoriums, in dem studentische Arbeiten aus allen Fakultäten der HAW Hamburg offen und qualitätsgeprüft publiziert werden können.

Dazu wurde ein Prototyp des Publikationsportals programmiert, der im Testsystem der Software DSpace umgesetzt wurde. Dieser Prototyp ist für Angehörige der HAW über VPN zugänglich.

Die unterschiedlichen konzeptionellen, organisatorischen, kreativen und kommunikativen Aufgaben und Schwerpunkte wurden zu Beginn festgelegt. In der viermonatigen Projektlaufzeit fanden dann mehrere Workshops zum Wissensaustausch der einzelnen Teams statt.

In den Teams wurden die Rahmenbedingungen für die Veröffentlichung, Qualitätssicherung, Lizenzierung und Erschließung festgelegt, Namen erörtert und ein Design gestaltet, Arbeitsabläufe festgelegt und alles umfangreich dokumentiert. Die Ergebnisse wurden in wöchentlichen Sitzungen ausgetauscht, die aufgrund der Corona-Pandemie digital über Zoom stattgefunden haben.

Die Entscheidung fiel auf den Namen SAIL, ein Akronym aus Studentisches Publikationsportal Austausch – Information – Lernen. Entstanden ist eine Startseite mit einem Begrüßungstext und weiterführenden Links. Ein FAQ erklärt den Zweck von SAIL und die Qualitätsanforderungen, beantwortet die wichtigsten Fragen zu technischen Voraussetzungen, zum Einreichungsprozess und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ein Veröffentlichungsvertrag steht zum Download bereit. Die Publikationsrichtlinien informieren über die zu beachtenden Voraussetzungen. Alle Dokumente auf SAIL werden unter einer CC BY 4.0 Lizenz veröffentlicht. Die Qualitätsanforderungen für Publikationen sind eine Benotung besser als 2,0 oder die Empfehlung einer Lehrperson oder ein erfolgreich abgeschlossener Begutachtungsprozess.

Studierende können ihre Arbeiten selbstständig hochladen. Dazu wird ein Upload-Prozess durchlaufen, in dem u. a. Metadaten vergeben werden. Studentischen Tutorinnen und Tutoren des OA-Labs prüfen anschließend die Uploads und veröffentlichen diese. Für die Veröffentlichung müssen die unterschriebenen Veröffentlichungsverträge aller Beteiligten und ein Qualitätsnachweis vorliegen. Erste Publikationen sind bereits akquiriert, getestet und im Testsystem veröffentlicht. Darunter befinden sich Präsentationen, Magazinartikel, Podcasts und Hausarbeiten.

Das Publikationsportal SAIL wird in naher Zukunft in das Produktivsystem umziehen und dann für alle zugänglich sein.

SAIL bietet einen freien, uneingeschränkten und unentgeltlichen Zugang zu Wissen und Informationen aus dem Studium, und das interdisziplinär. Mit der Publikation ihrer Arbeiten helfen Studierende, ihr Wissen leichter zu teilen, weiterzugeben, zu bearbeiten und gemeinsam zu nutzen. So können Studierende nicht nur in der Theorie, sondern vor allem auch praktisch lernen und üben, offen und digital zu publizieren. Mit dem Publikationsportal wird ein Bewusstsein für die Themen Open Access und Open Data geschaffen. So können Studierende die Zukunft der Literaturversorgung an der HAW Hamburg aktiv mitgestalten. SAIL ist ein Best-Practice-Beispiel für Hochschulen, um neben Abschlussarbeiten auch sonstige studentische Arbeiten zu veröffentlichen. Besonders zukünftige Beschäftigte in Bibliotheken und Informationseinrichtungen nehmen durch die praktische Erfahrung mit dem Aufbau und der Betreuung eines Repositoriums und den Umgang mit freien Lizenzen eine hohe Expertise in ihre späteren Arbeitsplätze mit.

Erwerb digitaler Kompetenz

Der dritte Preis ging an ein dreiköpfiges Team der TH Köln aus dem Studiengang MALIS für ihre Hausarbeit „Vom Klötzchen zum Pixel – Konzeption eines Gamedesign Workshops für Jugendliche mit Bloxels“, in dem ein außerschulisches, offenes Angebot zum Erwerb digitaler Kompetenz entstanden ist, das interaktiv gestaltet, partizipativ weiterentwickelt und durch die Peer-Groups selbst vermittelt wird.

Die digitale Transformation unterwirft den Umgang mit Medien und Informationen einem tiefgreifenden Veränderungsprozess, der neue Formen des Lernens, Denkens und Arbeitens hervorbringt. Im Kontext dieser Veränderungsdynamik ist es Aufgabe der Öffentlichen Bibliotheken, die Rolle eines aktiven cross-medialen Vermittlungsortes einzunehmen und dafür neue Möglichkeiten des Lernens und des Wissenserwerbs zu entwickeln. Kinder und Jugendliche gehören dabei zu den wichtigsten Zielgruppen. Für sie müssen die Angebote pädagogisch und didaktisch aufbereitet ihre Informations-, Medien- und Digitalkompetenz fördern. Nur so werden Jugendliche von Konsumenten zu kreativen Produzenten. Diesem Anspruch hat das Projektteam versucht, mit einem spielerischen Lernangebot für Jugendliche Rechnung zu tragen. Ausgehend von der Technikaffinität der Zielgruppe und der Allgegenwärtigkeit digitaler Endgeräte in ihrer Lebenswelt zielen Gaming-Angebote darauf, die Spielfreude für den Kompetenzerwerb zu nutzen.

Für die Konzeption eines Gamedesign-Workshops in der Stadtbücherei Delmenhorst erfolgte zuerst eine Analyse der Zielgruppe und eine Auseinandersetzung mit den wesentlichen Entwicklungsphasen der Adoleszenz auf Basis einschlägiger Fachliteratur. Hieraus ergab sich vor allem die Bedeutung von Peer-Groups und damit die Anforderung an Bibliotheken, diese für eine zielgruppengerechte Konzeption eines Angebots einzubinden. Im Anschluss wurde die Bedeutung des Gaming als Kulturtechnik im Kontext des digitalen Lernens herausgearbeitet und die Gaming-Angebote einiger Jugendbibliotheken untersucht. Im Rahmen einer Sichtung verschiedener Tools wurde schließlich das hybride Gaming Tool Bloxels gewählt. Auf dem Spielbrett werden mit Klötzchen in acht verschiedenen Farben analog Objekte entworfen und in die App Bloxels Builder eingelesen. In der selbst erschaffenen Spielwelt werden über verschiedene Levels hinweg facettenreiche Geschichten erzählt und dabei narrative Fähigkeiten eingeübt.

Nachhaltig wird das Konzept durch den Verleih der Materialien in der Bibliothek der Dinge, die in der Stadtbücherei Delmenhorst einen Schwerpunkt auf digitalen Geräten und Tools hat. Die konkrete Ressourcenplanung und Darstellung in einem detaillierten Ablauf sowie Möglichkeiten und Grenzen der Evaluation des Angebots runden das Konzept ab, das bereits mehrfach mit Kooperationspartnern erfolgreich praktisch erprobt wurde.

Whistleblowing-Plattformen

Zum Ende des Jahres 2021 wird das deutsche Gesetz zum Whistleblower-Schutz in Kraft treten: Unternehmen mit mehr als 50 Angestellten bzw. einem Jahresumsatz von zehn Millionen Euro müssen verpflichtend Hinweisgebersysteme einführen. Kai Leisering, Geschäftsführer der Business Keeper GmbH (www.business-keeper.com), die elektronische Hinweisgebersysteme und Compliance-Software entwickelt, hat zusammengestellt, was bei einer Whistleblowing-Plattform beachtet werden sollte.

Empfehlungen für Beschäftigte

EU-Whistleblowing-Richtlinie: Derzeit sind Whistleblower in Europa und Deutschland nicht ausreichend geschützt. Häufig haben sie für die Meldung eines Missstandes schwerwiegende Konsequenzen zu befürchten. Das Bundesjustizministerium hat deswegen bis Ende 2021 Zeit, das deutsche Gesetz zum Whistleblower-Schutz umzusetzen. Die Richtlinie verpflichtet Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten bzw. einem Jahresumsatz von zehn Millionen Euro, ab 2023 dann auch Unternehmen mit über 50 Angestellten, staatliche Institutionen und Gemeinden ab einer bestimmten Größe zur Einführung einer Whistleblowing-Plattform.

Hinweisgebersystem oder Öffentlichkeit? Vorerst ist der Schutz von Hinweisgebenden im Falle der Veröffentlichung von Missständen nicht endgültig geregelt. Aus diesem Grund empfiehlt sich eine interne Meldeabgabe im Unternehmen, statt die Meldung an die Öffentlichkeit zu tragen.

Welche Missstände dürfen gemeldet werden? Zu den am stärksten verbreiteten Missständen zählen unter anderem die Verletzung von internen Richtlinien und Regelungen (Code of Conduct), Verstöße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, Diskriminierung, Korruption, Diebstahl, Betrug und Wettbewerbsverstöße.

Sichere Hinweisabgabe: Um die Anonymität zu wahren, sollten Meldende keine persönlichen Daten angeben, wie ihren Namen oder ihr Verhältnis zu den Beschuldigten. Auch sollten keine sonstigen Inhalte in die Meldung einfließen, die Rückschlüsse auf die eigene Person zulassen könnten. Zudem sollte unbedingt auf eine sichere Internetverbindung geachtet werden: Diese ist am Schloss-Symbol in der Adresszeile des Browsers erkennbar. Hinweisgebende sollten nach Möglichkeit nicht die eigenen Arbeitsgeräte nutzen.

Beweislage prüfen: Wenn Missstände gemeldet werden, empfiehlt es sich, Beweisstücke zur Hand zu haben. Bei der Ermittlung des Missstandes können diese eine essenzielle Rolle spielen und die Hinweisgebenden absichern.

Empfehlungen für Arbeitgeber und Unternehmen

Verzicht auf Cloud-Anbieter: Bei der Wahl eines Anbieters von elektronischen Hinweisgebersystemen sollte darauf geachtet werden, dass dieser die Daten nicht in einer Cloud aufbewahrt. Eine Alternative dazu bieten zum Beispiel Hochsicherheitsrechenzentren, um ein Datenleck zu verhindern.

Anonymität: Im Fokus einer Whistleblowing-Plattform sollte die Anonymität der meldenden Person stehen: Die Daten sollten ausschließlich für die Meldenden selbst sowie für die, die den Fall bearbeiten, zugänglich sein. Einsicht in die Daten sollten weder Mitarbeitende der Polizei noch Staatsanwaltschaft erhalten, um die Identität der Hinweisgebenden zu schützen.

Missbrauch vs. Verantwortung: Oftmals befürchtet das Management einen Missbrauch der Plattform, zum Beispiel, um unliebsame Kolleginnen und Kollegen zu denunzieren. Erfahrungsgemäß wird die Anonymität eines Hinweisgebersystems jedoch dafür genutzt, auf reale Missstände hinzuweisen und dient somit dem Wohl des Unternehmens. Unternehmen können in den Hinweisgebersystemen auch Hinweiskategorien als Unterstützung hinterlegen, um zu verhindern, dass jedes kleinste Vergehen gemeldet wird.

Transparenz und Vertrauen: Zudem sorgt das Angebot eines Hinweisgebersystems bei Beschäftigten für Vertrauen: Das Unternehmen kommuniziert, dass es um Transparenz bemüht ist und bezieht sämtliche Mitarbeitenden und Kunden in den Prozess einer ethischen Unternehmensführung ein.

Interne Konfliktlösung: Es empfiehlt sich, jegliche Missstände nach Möglichkeit intern zu lösen. Wird der Fall intern ernst genommen und bearbeitet, besteht für Hinweisgebende keine Notwendigkeit, sich an externe Parteien bzw. an die Öffentlichkeit zu wenden. Dringen einmal sensible Informationen nach außen, kann dies zu erheblichen Reputationsschäden führen und geht häufig mit großen finanziellen Einbußen einher.

Rechtsanspruch auf Homeoffice umstritten

Ein geteiltes Echo haben Vorschläge für einen Rechtsanspruch auf Homeoffice hervorgerufen. Das zeigte Anfang Mai 2021 eine öffentliche Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Zwar begrüßten alle Sachverständigen grundsätzlich das Anliegen, einen rechtlichen Rahmen für das Arbeiten von zuhause aus zu schaffen. Wie dieser im Detail ausgestaltet sein sollte, wurde von den Experten jedoch unterschiedlich beurteilt.

Grundlage der Anhörung waren drei Oppositionsvorlagen: Die FDP-Fraktion fordert in ihrem Antrag (Drucksache 19/23678) einen Rechtsrahmen für orts- und zeitflexibles Arbeiten zu schaffen. Dabei soll das Arbeitsschutzgesetz, nicht aber die Arbeitsstättenverordnung einschlägig sein. Auch einen Rechtsanspruch auf Erörterung will die FDP schaffen, Anträge der Beschäftigten auf Homeoffice müssten von Arbeitgebern danach stets geprüft und mit den Beschäftigten besprochen werden. Die Fraktion Die Linke (Drucksache 19/26298) setzt sich hingegen für einen individuellen Rechtsanspruch auf Homeoffice ein: Dieses soll aber nur als Ergänzung zum bestehenden Arbeitsplatz im Betrieb ausgeübt werden und nur einen begrenzten Teil der vertraglich festgelegten Arbeitszeit umfassen dürfen. Ein Recht auf Homeoffice will auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Drucksache 19/13077) einführen: Für Beschäftigte im Homeoffice sollen Arbeitsschutz- und Arbeitszeitgesetze gleichermaßen gelten; die Erreichbarkeit soll mit der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit geregelt werden.

Ablehnend standen der Forderung nach einem Recht auf Homeoffice insbesondere Vertreter des Bundesverbandes der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und des Zentralverbandes Deutsches Handwerk (ZDH) gegenüber. Die Schaffung eines allgemeinen Rechtsanspruchs halte er für verfehlt, sagte etwa Roland Wolf, Leiter der Abteilung Arbeits- und Tarifrecht beim BDA. Die Arbeit im Homeoffice sei zu wenig klar definiert – eine gesetzliche Regelung drohe ins Leere zu laufen. Stattdessen bestehe die Gefahr, dass ein Rechtsanspruch Belegschaften spalte, denn nicht alle Tätigkeiten ließen sich von zuhause aus erledigen, so der Sachverständige.

Als Vertreter des ZDH kritisierte zudem Jan Dannenbring, dass ein Rechtsanspruch die Betriebe unnötig mit Regelungen belasten würde. Das von der Linksfraktion in ihrem Antrag vorgesehene Rückkehrrecht schränke die Privatautonomie der Arbeitgeber ein. Auch der Rechtsanspruch auf Erörterung, den die FDP-Fraktion einführen will, gehe zu weit.

Klar für einen gesetzlichen Anspruch sprach sich die Vertreterin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Marta Böning, aus. Die Corona-Pandemie habe den Regelungsbedarf deutlicher denn je gemacht. Chancen wie Risiken seien im letzten Jahr „wie im Brennglas“ zutage getreten. Einerseits habe sich gezeigt, dass viel mehr Tätigkeiten von zuhause aus möglich seien als von Arbeitgebern zuvor immer behauptet. Ungeregelt jedoch führe Homeoffice zu Überstunden und könne Gesundheit und Privatleben der Beschäftigten belasten. Aus diesem Grund sei ein gesetzlicher Rahmen erforderlich.

Diese Auffassung stützte auch Yvonne Lott, Leiterin des Referats Geschlechterforschung am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung: Ein Rechtsanspruch habe das Potenzial, soziale Gleichheit zu fördern, stärke die Legitimation von mobilem Arbeiten und wirke Karrierenachteilen sowie der Entgrenzung von Arbeit im Homeoffice entgegen, betonte die Soziologin. Elke Ahlers, ebenfalls vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, hob in ihrer Stellungnahme Aspekte hervor, die über ein Recht auf Homeoffice reguliert werden müssten, darunter der Aspekt der Freiwilligkeit und Kombination aus Homeoffice und Betrieb, die Geltung des Arbeitszeitgesetzes sowie Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Ein Rechtsanspruch schaffe einheitliche Arbeitsbedingungen in der Wirtschaft und gebe so den Betriebsparteien einen „klaren Kompass“, betonte Johanna Wenckebach vom Hugo Sinzheimer Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Hans-Böckler-Stiftung. Dass ein Rechtsanspruch wie ein „Spaltpilz“ in die Belegschaft hineinwirken würde, diese Befürchtung des BDA-Vertreters teilte die Sachverständige dagegen nicht. Eine klare gesetzliche Grundlage diene viel eher dem Betriebsfrieden als individuell ausgehandelte Lösungen, so ihr Argument. Ein bloßes Erörterungsrecht für Arbeitnehmer, wie es die FDP vorschlägt, sah Wenckebach in ihrer Stellungnahme ebenfalls skeptisch: Die Entscheidung über die Rahmenbedingungen der Arbeit bleibe in der „Hand der Arbeitgeber“, so die Juristin.

Richard Giesen, Direktor des Zentrums für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, hingegen befürwortete den Antrag der FDP: In der gegenwärtigen Praxis zeige sich, dass wichtige arbeitsrechtliche Regelungen des Arbeitszeit- und Arbeitsschutzgesetzes bei Homeoffice und mobiler Arbeit „ignoriert“ würden. Der FDP-Vorschlag ziele darauf, diesen Zustand zu überwinden. Die Gesetzgebung der Bundesregierung in diesem Bereich habe dagegen nur „Symbolcharakter“. Forderungen von Grünen und Linken zementierten die bestehende „Widersprüchlichkeit“: Wer die arbeitgeberseitige Verantwortung betone, müsse folgerichtig auch die Besichtigung des Arbeitsplatzes zur Gefährdungsbeurteilung zulassen. Doch das könne niemand wollen, der Arbeitgeber habe bei Arbeitnehmern zuhause nichts zu suchen.

Nils Backhaus von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unterstrich hingegen die Bedeutung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten im Homeoffice: Ein rechtlicher Rahmen müsse nichtsdestotrotz Mindestanforderungen für die Arbeit zuhause vorgeben so etwa im Hinblick auf die ergonomische Ausstattung des Arbeitsplatzes, für die Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung. Die Corona-Krise habe schließlich gezeigt, dass mobile Arbeit zwar Chancen, aber auch deutliche Schattenseiten habe. Risiken seien zeitliche Entgrenzung, soziale Isolation und Muskel-Skelett-Erkrankungen.

Daran anknüpfend empfahl Peter Krauss-Hoffmann vom Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen weitere arbeitswissenschaftliche Forschungen. Diese böten eine „belastbare Basis“ für eine Rechtsetzung von staatlicher Seite. Diese sehe er jedoch eher als „Ultima Ratio“, so der Sachverständige in seiner Stellungnahme. Besser seien betriebliche oder sozialpartnerschaftliche Vereinbarungen.

Quelle: Heute im Bundestag Nr. 600, 5. Mai 2021

Neuer Masterstudiengang „Computational Social Systems“

Das gemeinsame Studium der Universität Graz und der TU Graz bietet eine interdisziplinäre Ausbildung an der Schnittstelle von Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaften und startet im Wintersemester 2021/22 in englischer Sprache. Gemeinsam wollen die beiden Grazer Universitäten Studierende und damit in weiterer Folge die Wirtschaft fit machen dafür, die digitale Transformation der Gesellschaft aus betriebswirtschaftlicher, gesellschaftlicher, informatischer, juristischer und menschlicher Sicht zu begleiten und zu gestalten.

Das österreichweit einzigartige Studium richtet sich an Studierende, die sich vertiefend mit den Auswirkungen der Digitalisierung und den damit einhergehenden Herausforderungen und Chancen beschäftigen möchten. Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Vorstudium aus den Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Psychologie, Rechtswissenschaften oder Informatik, sowie ausreichende Englischkenntnisse. In vier Semestern erhalten die Studierenden einerseits eine akademische Ausbildung in Themen der Informatik wie Datenstrukturen, Algorithmen, Statistik, maschinelles Lernen und Data Science. Andererseits lernen sie das Verhalten von Benutzerinnen und Benutzern digitaler Technologien zu verstehen, einzuordnen und vorherzusagen. Je nach Schwerpunkt beschäftigen sich die Studierenden beispielsweise mit datenbasierten Geschäftsmodellen, soziotechnischen Fragestellungen, Artificial Life bzw. Robotik oder datenrechtlichen Aspekten.

Ein Ziel ist es, mehr Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen aus dem Bereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit fundierten Informatikkenntnissen ausstatten und umgekehrt Informatikerinnen und Informatiker in den Bereichen Recht, Soziologie, Psychologie und Wirtschaft ausbilden. Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums erforschen beispielsweise als Social Data Scientists gesellschaftliche Themen und menschliches Verhalten mithilfe digitaler Daten, unterstützen als Business Analytics Experts die Unternehmensperformance durch Datenauswertung, entwickeln als Interface Designer Technologien zur Mensch-Computer-Interkation oder beraten als Digital Law Experts zu Rechtsfragen, die neue Technologien ergeben, etwa Datenschutz und Urheberrecht. Auch zur Gründung von Start-ups trägt der Studienabschluss wertvolles interdisziplinäres Wissen bei – etwa bei der Gründung eines Software-Unternehmens, wo kombinierte Informatik- und BWL-Kenntnisse besonders vorteilhaft sind.

Im Basismodul werden die Studierenden mit den Themenfeldern der „Computational Social Systems“ vertraut und erhalten die notwendigen Vorkenntnisse für die darauffolgenden Vertiefungen. Sie beschäftigen sich mit verschiedenen Forschungsmethoden zur Analyse sozialer Systeme und erlernen den Umgang mit Technologien und statistischen Methoden zur Verarbeitung, Auswertung und Interpretation von Daten. Anschließend spezialisieren sie sich je nach Vorbildung in einer der vier Richtungen Business Analytics, Societies, Technologies and Social Research, Human Factors oder Law and Computer Science.

Einzelheiten und Bewerbung unter https://www.tugraz.at/studium/studienangebot/masterstudien/computational-social-systems/

Sichtbarkeit in Suchmaschinen

Rund 82 Prozent aller Internetnutzer in Deutschland nutzen laut einer ARD/ZDF-Onlinestudie mindestens einmal pro Woche Suchmaschinen. Außerdem ist das Internet einer der größten Einflussfaktoren auf das Kaufverhalten, weil die meisten Kaufentscheidungen mit einer Online-Suche beginnen. Die Online-Marketing-Agentur SEO-Küche hat aus diesem Anlass Tipps veröffentlicht, um ein besseres Ranking in den Suchmaschinen zu erzielen. Bei der Suchmaschinenoptimierung der Website wird grundsätzlich zwischen OnPage- und OffPage-Optimierung unterschieden. Die OnPage-Optimierung umfasst den Optimierungsprozess der gesamten Website, um sie in Suchmaschinen bestmöglich zu präsentieren. Dazu zählen insbesondere die Optimierung der Texte, Bilder und des Codes sowie die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit. Die OffPage-Optimierung betrifft hingegen alle externen Faktoren, die Suchmaschinen beim Ranking berücksichtigen. Dies umfasst zum Beispiel Backlinks und Social Signals, wobei überprüft wird, wie häufig die Website auf Social-Media-Plattformen geteilt und geliked wird.

Schlüsselwörter festlegen und nutzen

Um bei Suchergebnissen eine gute Sichtbarkeit zu erzielen, ist es absolut wichtig, zu wissen nach was die gewünschte Zielgruppe sucht. Deshalb werden im ersten Schritt relevante Keywords im Rahmen einer Keyword-Analyse zusammengetragen. Im nächsten Schritt werden die Keywords an den entsprechenden Stellen platziert. Das wichtigste Schlüsselwort einer Website sollte sich in den folgenden Tags befinden: Domain-Name, Seitentitel, Seiten-Description, Überschriften und Meta-Description. Pro Unterseite sollten dabei neben dem Hauptkeyword und verwandten Nebenkeywords keine weiteren Keywords verwendet werden. So wird vermieden, dass die einzelnen Seiten untereinander konkurrieren und sich gegenseitig die Rankings wegnehmen.

Informativen und einzigartigen Content erstellen

Websites mit viel Text werden in Suchmaschinen besser platziert als Seiten mit wenig Inhalt. Um gute Platzierungen zu erreichen, sollten die Texte auf den jeweiligen Unterseiten mindestens 300 Wörter umfassen. Auch die Unterbringung von Keywords und Synonymen haben einen Einfluss auf das Ranking. Darüber hinaus tragen eine nutzerfreundliche Seitenstruktur und anschauliche Bilder dazu bei, dass Websites langfristig besser abschneiden. Suchmaschinen belohnen zudem organisches Wachstum. Daher ist es zu empfehlen, regelmäßig neuen und vor allem hochwertigen Inhalt einzupflegen.

Bilder, Tabellen und Aufzählungen verwenden

Bilder sind aus dem World Wide Web nicht wegzudenken. Dennoch wird häufig deren Potenzial bei der Suchmaschinenoptimierung vernachlässigt. Um Bilder suchmaschinenfreundlich zu gestalten, müssen sie mit treffenden Namen versehen werden, welche die Hauptkeywords enthalten. Besonders gut bewerten Suchmaschinenalgorithmen. die Platzierung der Keywords in der Bildbeschreibung, im Bildtitel, in der Bildunterschrift sowie im Alt-Attribut. Zudem unterstützen ansprechende Grafiken und strukturierte Aufzählungen die Nutzerfreundlichkeit der Website und machen es dem Leser leichter. Daher bevorzugen Suchmaschinen in den Rankings Websites mit Aufzählungs- und nummerierten Listen.

Hochwertige Backlinks generieren

Zu den wichtigsten Bewertungskriterien für das Suchmaschinenranking zählen Backlinks, also Verlinkungen von anderen Websites auf die eigene Website. Je mehr andere themenrelevante Domains auf eine Homepage verlinken, desto beliebter und relevanter wird sie von den Suchmaschinen eingestuft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um hochwertige Backlinks zu generieren. Das Versenden von Pressemitteilungen, eine hohe Medienpräsenz sowie das Verfassen von Gastbeiträgen auf anderen Seiten können zur Generierung hochwertiger Backlinks führen.

Quelle: SEO-Küche Internet Marketing GmbH & Co. KG, www.seo-kueche.de

baureka.online – Forschungsdatenportal für die Historische Bauforschung

FIZ Karlsruhe baut gemeinsam mit der RWTH Aachen und der TU Berlin eine bedarfsgerechte digitale Forschungsdateninfrastruktur für die Historische Bauforschung auf. Die „Historische Bauforschung“ untersucht Bauwerke und befasst sich dabei intensiv mit dem historischen Objekt: Sie vermisst, zeichnet, analysiert und interpretiert es. Auf diese Weise entstehen große Mengen an Forschungsdaten. Im Laufe der Zeit wurden so wichtige Methoden für den wissenschaftlichen, denkmalpflegerischen und planerischen Umgang mit dem historischen Baubestand entwickelt.

Bisher fehlt eine fachspezifische Forschungsdateninfrastruktur für die Historische Bauforschung. Die Plattform baureka.online wird diese Lücke schließen. Sie ist als zentrale Forschungsdatenplattform für die thematisch international aufgestellte Historische Bauforschung im deutschsprachigen Raum konzipiert. Zur Fachcommunity gehören Architekt/innen, Architektur- und Kunsthistoriker/innen sowie Denkmalpfleger/innen aus Behörden, Forschungsinstituten, baukulturellen Stiftungen sowie Architektur- und Ingenieurbüros. Diese Heterogenität erschwert die fachinterne Kommunikation und den Austausch über die Grenzen von Wissenschaft und Praxis hinweg. Die zentrale Online-Plattform baureka.online wird diesen Austausch von Forschungsdaten und Informationen fördern und das vernetzte Arbeiten maßgeblich erleichtern. In Zukunft wird die Plattform auch das Open-Access-Publizieren der Forschungsergebnisse realisieren.

Das auf drei Jahre angelegte Projekt hat am 1. Juli 2021 begonnen und wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Projektpartner von FIZ Karlsruhe sind die RWTH Aachen und die TU Berlin. baureka.online umfasst zunächst die Module baureka.index als zentrale Anlaufstelle zur Recherche von Forschungsdaten und baureka.storage für die Archivierung, Veröffentlichung und Zitierbarkeit von Forschungsdaten.

FIZ Karlsruhe bringt seine informationswissenschaftliche Kompetenz und umfänglichen Erfahrungen in der Umsetzung von Infrastrukturprojekten ein. Matthias Razum, Teilbereichsleiter e-Research bei FIZ Karlsruhe, erklärt: „Bei der Konzeption des Projekts haben wir darauf geachtet, mit unserem Produkt RADAR ein etabliertes Forschungsdatenrepositorium einzubinden, das die Langzeitarchivierung der in baureka.storage abgelegten Daten sicherstellt. Durch die enge Vernetzung mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und dort mit dem Konsortium NFDI4Objects ist auch eine Verstetigung von baureka.online über den Förderzeitraum hinaus perspektivisch vorgesehen.“

Darüber hinaus wird der Forschungsbereich von FIZ Karlsruhe „Immaterialgüterrechte in verteilten Informationsinfrastrukturen“ eine Analyse aller relevanten rechtlichen Fragestellungen bei der Archivierung und Publikation von Forschungsdaten im Bereich der Historischen Bauforschung vornehmen und einen Entscheidungsbaum entwickeln. Dieser Entscheidungsbaum wird in baureka.online als Online-Assistent implementiert, um die Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Kontakt: Uwe Friedrich, uwe.friedrich@fiz-karlsruhe.de

Projekt Coworking der HdM

„Coworking als Chance für öffentliche Institutionen im ländlichen Raum“ – so lautete der Titel eines interdisziplinären Projekts, das im Sommersemester 2020 an der Hochschule der Medien in Stuttgart unter der Leitung von Prof. Cornelia Vonhof und Prof. Dr. Simon Werther stattfand. Als Teil des Projektstudiums an der Fakultät Information- und Kommunikation an der HdM Stuttgart war das Projekt studiengangsübergreifend angelegt und so setzte sich die Projektgruppe aus Studierenden der Studiengänge Informationswissenschaften und Informationsdesign zusammen.

Ausgangspunkt waren Herausforderungen, denen sich öffentliche Institutionen vor allem im ländlichen Raum gegenübersehen. So ist zum einen zu beobachten, dass öffentliche Institutionen im ländlichen Raum wie Bibliotheken, Museen oder Volkshochschulen aufgrund der Veränderungen der Medienlandschaft und aufgrund veränderter Erwartungen und Bedürfnisse der Bevölkerung vor Anforderungen stehen, denen sie oft nicht mehr gerecht werden. Gleichzeitig entsteht mit Coworking eine neue Bewegung in der Arbeitswelt, die Potenziale für die Nutzung vorhandener Räumlichkeiten und die Gestaltung lebendiger Gemeinschaften im ländlichen Raum eröffnet.

Der Auftrag der Studierenden lautet daher, Erfolgsfaktoren und Stolpersteine für öffentliche Institutionen im Bereich Coworking im ländlichen Raum empirisch zu erarbeiten. Ziel war es, mit den Ergebnissen öffentliche Institutionen, relevante Interessensgruppen wie Gemeinden und Politiker, aber auch Bewohnerinnen und Bewohner im ländlichen Raum für Coworking zu sensibilisieren. Darüber hinaus sollten konkrete Anhaltspunkte und Handlungsleitfäden erarbeitet werden, die die Etablierung von Coworking im ländlichen Raum unterstüzen.

Konzipiert wurde das Projekt vor der Corona-Pandemie. Mit Beginn des Sommersemesters 2020 hatte die Pandemie die Hochschulen aber bereits fest im Griff. Dies war für das gewählte Thema Fluch und Segen zugleich: So konnten die geplanten Besuche in Coworking Spaces nicht stattfinden und persönliche Kontakte zu Betreibern und Nutzenden nicht aufgebaut werden. Andererseits hatten die Studierenden Gelegenheit, durch digitale Barcamps, Konferenzen und andere Formate – vom eigenen „Homeoffice“ aus – sehr intensive und praxisnahe Einblicke in die Coworking-Szene zu gewinnen. Praktische Relevanz gewann das Projekt auch durch die unmittelbar beginnende Diskussion über zukünftige Arbeitsformen und Arbeitsorte, die die klassische ortsgebundene Büroarbeit einerseits und das ausschließliche Homeoffice auf der anderen Seite in Frage stellte.

Die ursprünglich geplante Konferenz an der HdM, die die Ergebnisse des Projektes einer interessierten Öffentlichkeit präsentieren sollte, konnte ebenfalls nicht stattfinden. Stattdessen entwickelten die Studierenden eine Website, auf der sie ihre Arbeitsergebnisse präsentieren. Die medialen Formate und die inhaltlichen Aspekte, in denen das erfolgt, sind vielfältig: Von praktischen Checklisten, um zu ermitteln, welche Faktoren junge Menschen im ländlichen Raum halten würden, über Storymaps, die skizzieren, welche Faktoren dazu beitragen, ein Dorfzentrum wiederzubeleben, einen Podcast, der untersucht, welchen Einfluss Coworking Spaces auf die Lebensqualität der Nutzenden ausüben, bis zu Überlegungen, wie Kirchen kreativ mit dem Problem von Leerständen umgehen können.

Die Projektergebnisse der Studierenden finden sich unter https://coworking.iuk.hdm-stuttgart.de/

Cornelia Vonhof, Hochschule der Medien Stuttgart

Social-Media-Nutzung 2021

76 Prozent der Deutschen ab 16 Jahren verwenden Social Media. Der Anteil hält sich damit stabil auf dem Vorjahresniveau. Beim genaueren Hinschauen zeigen sich nicht nur deutliche regionale Unterschiede, sondern auch ein demografischer Wandel: Jüngere Zielgruppen bleiben dem Social Web zunehmend fern. Ausgeglichen wird dieser Aderlass durch Zuwanderung von Usern jenseits der 40 ins Web 2.0. Das zeigt der aktuelle Social-Media-Atlas 2021.

Demographische Verschiebung

Besonders stark rückläufig ist die Social-Media-Nutzung unter Teenagern: Sie sank um neun Prozentpunkte auf jetzt 88 Prozent. Damit sind in Rückschau bis 2013 zum ersten Mal weniger als neun von zehn Onlinern im Alter zwischen 16 und 19 Jahren auf Kanälen wie Twitter, Pinterest, YouTube & Co unterwegs. Mit einer Quote von 90 Prozent sind Onliner im Alter von 20 bis 29 Jahren jetzt die in den Social Media aktivste Generation. Im Gegensatz zu den Jüngeren steigt der Anteil der Social-Media-Nutzer jenseits der 40 und 50 an. Bei den Deutschen im Alter von 40 bis 49 Jahren mit Zugang zum Internet liegt er jetzt bei 80 Prozent, ein Plus von vier Prozentpunkten. Die Altersgruppe von 50 bis 59 kann sogar um sechs Prozentpunkte zulegen, auf jetzt 76 Prozent. Unter den Onlinern ab 60 Jahren geht die Quote um vier Prozentpunkte zurück. Mit 56 Prozent sind aber auch unter diesen „Netzbürgern“ aus Deutschland mehr als die Hälfte im Social Web heimisch.

Saarland vorn – Schlusslicht Thüringen

Im Vergleich der Bundesländer zeigt sich: Das oft als provinziell geschmähte Saarland weist die größte Affinität zu den Social Media auf. Mit 86 Prozent (+3) nutzen nur im Saarland aktuell mehr als acht von zehn Onlinern Social Media. Die Saarländer haben hier einen deutlichen Vorsprung vor Berlin auf Platz zwei mit einer Quote von 79 Prozent (+4). Während YouTube seinen Marktanteil im Saarland um acht Prozentpunkte auf 85 Prozent und WhatsApp seinen um vier Prozentpunkte auf 82 Prozent ausbauen kann, verzeichnet Facebook als einziger der drei führenden Social-Media-Dienste mit einem Rückgang um sechs Prozentpunkte auf 63 Prozent an der Saar massive Einbrüche. Schlusslicht im regionalen Vergleich ist Thüringen: Mit 68 Prozent ist der Freistaat in der Mitte der Republik das einzige Bundesland, in dem weniger als sieben von zehn Einwohnern mit Zugang zum Internet ab 16 Jahren Social Media nutzen. Im Bundesdurchschnitt verwenden 76 von 100 Internet-Nutzern ab 16 Jahren Social Media.

Social-Media-Atlas

Der Social-Media-Atlas erfasst seit 2011 jährlich auf Basis einer repräsentativen Umfrage die Nutzung Social Media in Deutschland und dient Unternehmen als Grundlage zur strategischen Planung ihrer Social-Media-Aktivitäten. Die Studie liefert belastbare Fakten darüber, welche Dienste im Web 2.0 von wem wie intensiv genutzt werden, welche Themen auf welchen Kanälen diskutiert werden und inwieweit Social Media Kaufentscheidungen beeinflussen. Der Social-Media-Atlas wird von der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung herausgegeben. Für die aktuelle Ausgabe (Hamburg, April 2021) wurden 3.500 nach Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentative Internetnutzer ab 16 Jahren in Form eines Online-Panels zu ihrer Social-Media-Nutzung befragt. Die Umfrage wurde im Dezember 2020 und Januar 2021 durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Die komplette Studie kann unter https://www.faktenkontor.de/faktenkontor-studien/ für 490,– Euro zzgl. MwSt. bestellt werden. Beiträge mit weiteren Zahlen und Erkenntnissen aus dem Social-Media-Atlas sind auf dem Blog http://www.reputationzweinull.de/ zu finden.

Kontakt: Dr. Roland Heintze, Faktenkontor GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 37, 20459 Hamburg, roland.heintze@faktenkontor.de, www.faktenkontor.de

Urheberrechtsnovelle verabschiedet

Nach längerer Debatte empfahl der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz auf seiner Sitzung am 19. Mai mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen von AfD, FDP und Die Linke und bei Enthaltung von Bündnis 90/Die Grünen die Annahme des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes (Drucksachen 19/27426, 19/28171) in der Fassung des Änderungsantrags der Koalition. Der Gesetzentwurf wurde am 20. Mai im Bundestag verabschiedet und am 28. Juni vom Bundesrat gebilligt und trat am 7. Juni 2021 in Kraft.

Abgeordnete der Regierungskoalition betonten die Bedeutung des Gesetzes für die Rechtssicherheit von Urhebern und Nutzern, während die Opposition ihre Kritik an dem Gesetzesvorhaben bekräftigte. Linke, Grüne und AfD legten insgesamt 30 Änderungsanträge vor, die alle abgelehnt wurden. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Christian Lange (SPD), bezeichnete den Entwurf als fairen Kompromiss. Anträge der FDP und der Linken zur Ausleihe digitaler Güter in öffentlichen Bibliotheken (Drucksachen 19/23303, 19/14370) und zur Entfristung von Bildungs- und Wissenschaftsschranken im Urheberrecht (Drucksache 19/14155) wurden abgelehnt.

Die Gesetzesnovelle ordnet unter anderem die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen für die von ihren Nutzern hochgeladenen Inhalte neu. Zum Schutz der Kunstfreiheit und der sozialen Kommunikation erlaubt sie die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke insbesondere zu den Zwecken von Zitat, Karikatur, Parodie und Pastiche. Um unverhältnismäßige Blockierungen entsprechender Uploads beim Einsatz automatisierter Verfahren zu vermeiden, sieht das Gesetz besondere Regeln für die öffentliche Wiedergabe vor. Die Kreativen sollen für lizenzierte Nutzungen einen Direktvergütungsanspruch gegen die Plattformen erhalten. Das Gesetz beinhaltet auch das neue Leistungsschutzrecht des Presseverlegers sowie Anpassungen im Urhebervertragsrecht.

Medienmäzen Google

Bereits im Oktober 2020 ist die Studie „Medienmäzen Google“ erschienen. Sie zeigt, Google hat seit 2013 mehr als 200 Millionen Euro in den europäischen Journalismus gesteckt, der Löwenanteil ging nach Deutschland. Neben technologischen Entwicklungen werden auch Rechercheprojekte gefördert, Journalismus-Kongresse organisiert und Ausbildungsaufenthalte von journalistischen Nachwuchskräften finanziert. Warum macht Google das? Die Studie wurde durchgeführt und verfasst von Ingo Dachwitz und Alexander Fanta. Sie arbeiten als Journalisten bei netzpolitik.org, wo sie 2018 eine erste Recherche zu Googles Unterstützungsinitiative für die Medienbranche veröffentlicht haben. Die beiden engagierten Wissenschaftler und profilierten Datenjournalisten beschreiben die Facetten eines komplexen „Ökosystems“ von Medienverlagen, Redaktionen und Datenkonzernen, werten aktuelle Daten über die finanziellen Zuwendungen aus und befragen Akteur/innen beider Seiten zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit. Die Studie, von der Otto Brenner Stiftung und dem DGB auf den Weg gebracht, zeigt, wie Google die Medien umgarnt – und lädt zugleich zu einer Debatte über öffentliche Innovationsförderung für den Medienbereich ein.

Während Google es vehement ablehnt, die Presse an seinen Werbeeinnahmen zu beteiligen, unterstützt der Technologie-Konzern die Branche auf vielfältige Weise – von der Finanzierung von Innovationsprojekten über gesponserte Branchenevents bis zu entgeltfreien Trainings und Fellowships. Die Studie dokumentiert, wie Googles Fördermillionen das Ungleichgewicht in der Branche verstärken und wie die Zuwendungen die politischen Beziehungen zwischen dem „Riesen aus dem Silicon Valley“ und den deutschen Medienhäusern verändern.

Die Studienergebnisse basieren auf einer Datenanalyse der mehr als 140 Millionen Euro, die Google im Rahmen der Digital News Initiative (DNI) zwischen 2015 und 2019 an 645 Innovationsprojekte europäischer Verlage ausgeschüttet hat. Darüber hinaus wurden 25 anonymisierte Interviews mit Führungskräften und im Digitaljournalismus deutscher Nachrichtenmedien geführt, darunter Spiegel, Zeit Online und Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ergänzt wird die Untersuchung durch eine Umfrage unter einigen deutschen Medien zur Nutzung von Google-Produkten sowie einem Interview mit den Google-Verantwortlichen der europäischen Nachrichteninitiative.

Deutschland liegt mit 21,5 Millionen Euro aus den DNI-Mitteln auf Platz eins der Empfängerländer. Die Liste der Top-Empfänger-Medien wird angeführt von der Wirtschafts-Woche, der Deutschen Welle und dem Handelsblatt, die jeweils bis zu zwei Millionen Euro von Google erhalten haben könnten. Als besondere Herausforderung identifiziert die Studie, dass die klassische Trennung zwischen Redaktion und Verlag im Kontext von Technologie-Entwicklungsprojekten durchlässiger wird: Wer Innovationen für den Journalismus entwickeln will, kommt nicht umhin, Redaktionen zu beteiligen.

Ingo Dachwitz und Alexander Fanta: Medienmäzen Google – Wie der Datenkonzern den Journalismus umgarnt; OBS-Arbeitsheft 103; Frankfurt am Main, Oktober 2020, als Download erhältlich unter www.otto-brenner-stiftung.de.

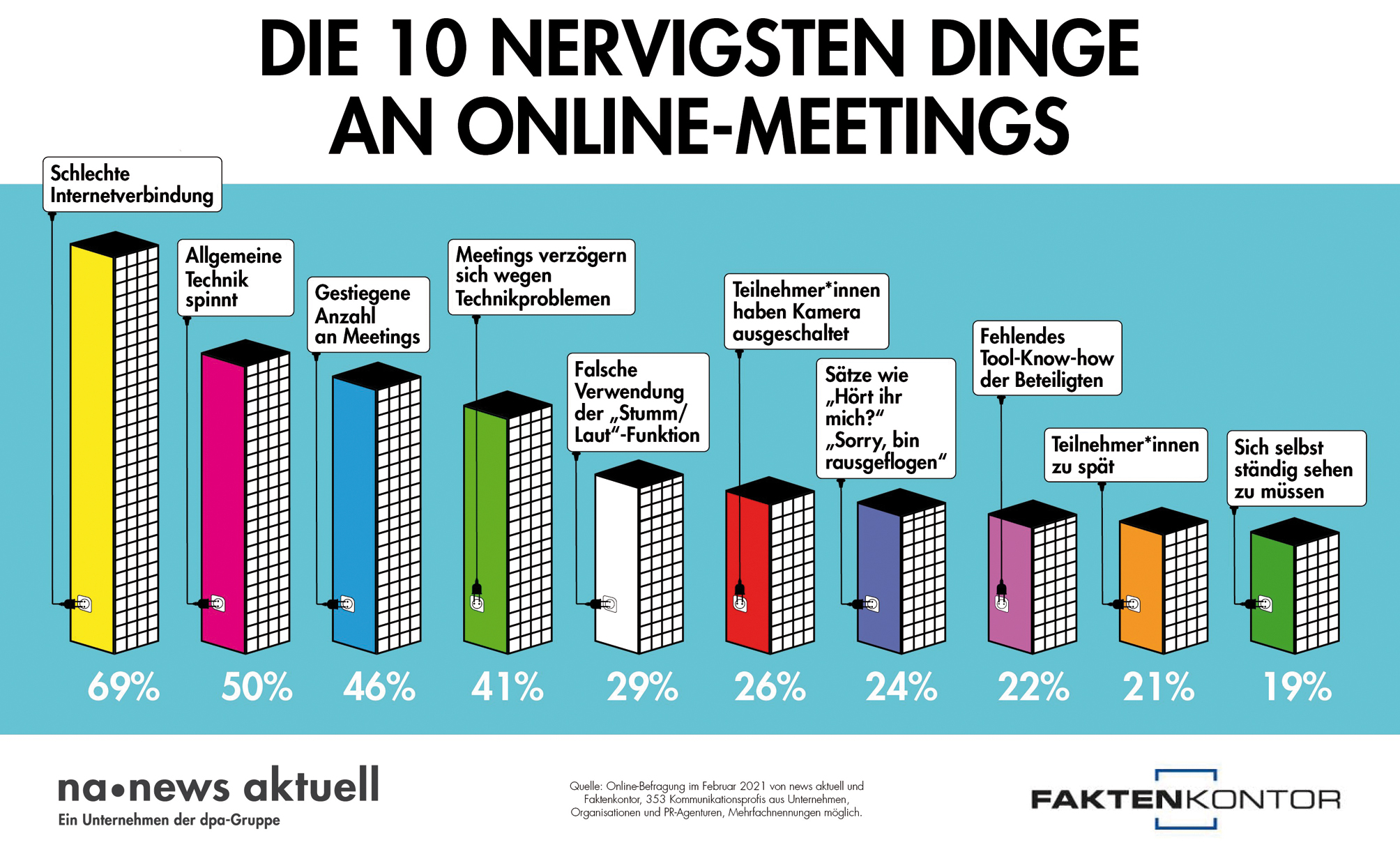

Die zehn nervigsten Dinge an Online-Meetings

Eine schlechte Internetverbindung, allgemeine Technikprobleme und die Zunahme von Meetings durch digitale Lösungen sorgen bei den Kommunikationsprofis für den meisten Unmut, wenn es um Online-Meetings geht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von news aktuell und Faktenkontor. Über 350 Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen haben an der Befragung teilgenommen.

Dass die Bandbreite nicht reicht und es dadurch zu Verzögerungen oder Ausfällen während Online-Meetings kommt, nervt mit Abstand die meisten Befragten (69 Prozent). Jede/r zweite Kommunikationsverantwortliche (50 Prozent) regt sich am ehesten auf, wenn die Technik mal wieder spinnt, etwa, weil kein Bild oder kein Ton übertragen wird oder das Mikro nicht funktioniert. Wegen der Pandemie haben virtuelle Meetings stark zugenommen, was bei 46 Prozent der Befragten den größten Unmut erzeugt.

Dass sich Meetings infolge von Technikproblemen verzögern, stresst 41 Prozent. Fast ein Drittel regt es auf, wenn andere in den Online-Konferenzen die „Stumm/Laut“-Funktion falsch anwenden, sprich, nicht merken, dass sie auf laut oder noch auf stumm geschaltet sind und damit den Ablauf und die Kommunikation behindern (29 Prozent). Jeder vierte Kommunikationsprofi ärgert sich darüber, wenn jemand die Kamera ausgeschaltet hat (26 Prozent), oder wenn Sätze wie „Hört ihr mich?“ oder „Sorry, ich bin rausgeflogen“ fallen (24 Prozent). Jeder fünfte Befragte wiederum stört sich am meisten an fehlenden Kenntnissen mit dem Meeting-Tool, etwa, wenn private Chatnachrichten an alle verschickt werden, oder wenn in unpassenden Situationen Spaßfilter angewendet werden (22 Prozent). Auch das Zuspätkommen anderer (21 Prozent) sowie die Tatsache, sich in Online-Meetings ständig selbst zu sehen (19 Prozent), nervt jeden fünften.

Wenig Anstoß nehmen die Befragten hingegen an Haustieren, Partnerinnen oder Kindern, die während eines Online-Meetings durch das Bild springen. Nur sechs Prozent empfinden das als störend. Auch peinliche oder ungewünschte Inhalte sind kein Thema: Nur fünf Prozent der Antwortenden stört es, wenn andere aus Versehen via Screensharing zum Beispiel Einblicke auf Familienfotos oder Shopping-Websites ermöglichen.

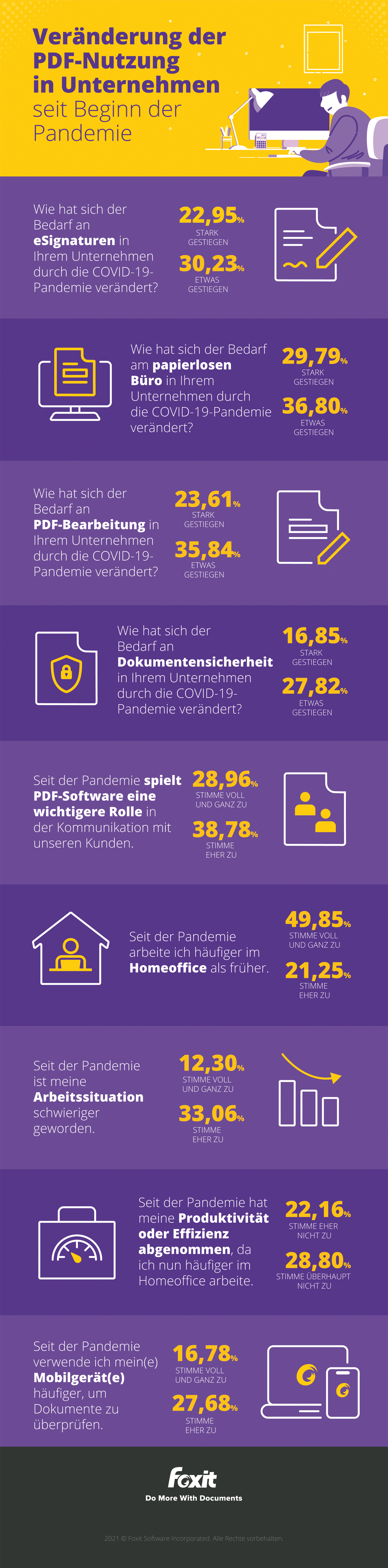

Papierlose Büroabläufe nehmen zu

Laut einer weltweiten Umfrage unter fast 2.400 Geschäftsführern und Mitarbeitern haben Unternehmen den Einsatz von papierlosen Geschäftsprozessen sowie digitalen Lösungen (z. B. PDF) seit der COVID-19-Pandemie deutlich erhöht. Die Umfrage wurde von Foxit Software (https://www.foxitsoftware.com/de/) durchgeführt. Mehr als zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) gaben an, dass der Bedarf ihres Unternehmens an papierlosen Geschäftsprozessen während der Pandemie gestiegen ist – wohingegen er bei lediglich 1,2 Prozent gesunken ist. Darüber hinaus gaben rund 59 Prozent an, dass PDF-Lösungen noch wichtiger geworden sind. Nur ein halbes Prozent behauptet das Gegenteil.

Die Befragten finden außerdem, dass sich die Pandemie nicht negativ auf ihre Arbeitsleistung ausgewirkt habe. Nur 18 Prozent sagten, dass ihre persönliche Produktivität abgenommen habe. Rund 71 Prozent gaben an, aufgrund der Pandemie häufiger zu Hause zu arbeiten. Die Nutzung von Papier war zwar bereits in vielen Unternehmen rückläufig, aber die Pandemie hat den allgemeinen Rückgang deutlich beschleunigt. PDF-Bearbeitung und verwandte Technologien wie E-Signatur-Lösungen sind für das Arbeiten und Führen von Geschäften unverzichtbar geworden. Für die Studie befragte Foxit Software 2.378 Geschäftsleute – darunter auch viele Kunden.

Wissenschaft wirkungsvoll kommunizieren

Forschende, die ihre Wissenschaft einer interessierten Öffentlichkeit präsentieren möchten, stehen meist vor zahlreichen Herausforderungen: Soll ich einen klassischen Vortrag halten oder erreiche ich mein Publikum besser mit einem Science Slam? Soll ich ein Experiment mitbringen oder arbeite ich lieber mit Folien oder einem Smartboard? Der neue Leitfaden Präsentieren des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik) bietet Forschenden Orientierung im Dschungel der kommunikativen Möglichkeiten. Das Handbuch ist eines der Ergebnisse des mehrjährigen Forschungsprojekts Science In Presentations (SIP), das die Klaus Tschira Stiftung am NaWik gefördert hat.

Gelungene Wissenschaftskommunikation erfordert, dass die Forschenden ihre Präsentation möglichst passgenau auf die Bedürfnisse des Publikums und die jeweiligen Rahmenbedingungen ausrichten. Was dabei in verschiedenen Präsentationsformaten beim Publikum gut ankommt, stand im Mittelpunkt des Forschungsprojekts Science In Presentations (SIP) von Philipp Niemann, dem promovierten Medienwissenschaftler und wissenschaftlichen Leiter des NaWik sowie seinem Team.

Wie reagiert das Publikum auf verschiedene Präsentationsformen? Was zieht Aufmerksamkeit auf sich? Ist eine Präsentation mit Fokus auf Sachinformation tatsächlich diejenige, bei der am meisten Wissen vermittelt werden kann? Die empirische Erforschung dieser Fragen wurde mit innovativen wissenschaftlichen Methoden betrieben – von Befragungsvarianten bis hin zur Aufzeichnung von Blickbewegungen (Eye Tracking) und Strukturwissenstests. Das Forschungsprojekt wurde in den vergangenen fünf Jahren vom NaWik gemeinsam mit dem Department für Wissenschaftskommunikation des Instituts für Technikzukünfte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) durchgeführt.

Neben Grundlagen erhalten Leserinnen und Leser des Leitfadens zahlreiche Tipps für verschiedene Präsentationsformen. Schließlich gelten bei einer öffentlichen Ringvorlesung andere Regeln, als bei einer Online-Pecha-Kucha-Präsentation. Steckbriefe helfen Forschenden auszuloten, welche Form am besten zu den eigenen Vorlieben und Zielen passt. Ein Kapitel zu Visualisierungen unterstützt, das Gesagte auch grafisch zu veranschaulichen. Der Leitfaden Präsentieren ist gratis als PDF verfügbar. Gedruckte Exemplare können bei Übernahme der Portogebühren über nawik@nawik.de bestellt werden (in überschaubaren Mengen kostenfrei).

Kontakt: Nationales Institut für Wissenschaftskommunikation gGmbH, Dr. Philipp Niemann, niemann@nawik.de

© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Frontmatter

- Informationswissenschaft

- Was aus der Informationswissenschaft geworden ist

- Inhaltliche Erschließung

- #EveryNameCounts – Die Crowdsourcing-Initiative der Arolsen Archives

- Terminologie

- Terminologiemanagement: erfolgreicher Wissenstransfer durch Concept-Maps und die Überlegungen in DGI-AKTS

- Forschungsdatenmanagement

- Roadmap zur Servicestelle für Forschungsdatenmanagement am Beispiel der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen

- Datendokumentation

- Datenqualität und -kuratierung als Voraussetzung für Open Research Data

- Scientometrie

- Möglichkeiten zur Steuerung der Ergebnisse einer Forschungsevaluation

- Tagungsberichte

- Interdisziplinäre Perspektiven auf Hate Speech und ihre Erkennung (IPHSE)

- Zwischen Sollen, Wollen und Dürfen

- Von Notizzetteln bis zu Emojis

- Informationen

- Informationen

- Buchbesprechungen

- Klar-text in Organisationen. Ein Ratgeber zur Optimierung administrativer Informationen Matthias Ballod. – Heidelberg: Springer Verlag für Sozialwissenschaften, 2020. XI, 154 S., 25 Abb. 978-3-658-31763-8 (Softcover), 49,99 Euro; 978-3-658-31764-5 (PDF), 39,99 Euro. DOI 10.1007/978-3-658-31764-5

- Publikationsberatung an Bibliotheken. Ein Praxisleit-faden zum Aufbau publikationsuntersützender Services. Karin Lackner, Lisa Schilhan, und Christian Kaier (Hrsg.). Bielefeld: transcript, 2020. 396 Seiten. Print-ISBN 978-3-8376-5072-3, 39 € PDF-ISBN 978-3-8394-5072-7, Open Access EPUB-ISBN 978-3-7328-5072-3, Open Access https://doi.org/10.14361/9783839450727

- Aus der DGI

- Aus der DGI

- Nachrichten

- Nachrichten

- Terminkalender 2021/2022

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Frontmatter

- Informationswissenschaft

- Was aus der Informationswissenschaft geworden ist

- Inhaltliche Erschließung

- #EveryNameCounts – Die Crowdsourcing-Initiative der Arolsen Archives

- Terminologie

- Terminologiemanagement: erfolgreicher Wissenstransfer durch Concept-Maps und die Überlegungen in DGI-AKTS

- Forschungsdatenmanagement

- Roadmap zur Servicestelle für Forschungsdatenmanagement am Beispiel der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen

- Datendokumentation

- Datenqualität und -kuratierung als Voraussetzung für Open Research Data

- Scientometrie

- Möglichkeiten zur Steuerung der Ergebnisse einer Forschungsevaluation

- Tagungsberichte

- Interdisziplinäre Perspektiven auf Hate Speech und ihre Erkennung (IPHSE)

- Zwischen Sollen, Wollen und Dürfen

- Von Notizzetteln bis zu Emojis

- Informationen

- Informationen

- Buchbesprechungen

- Klar-text in Organisationen. Ein Ratgeber zur Optimierung administrativer Informationen Matthias Ballod. – Heidelberg: Springer Verlag für Sozialwissenschaften, 2020. XI, 154 S., 25 Abb. 978-3-658-31763-8 (Softcover), 49,99 Euro; 978-3-658-31764-5 (PDF), 39,99 Euro. DOI 10.1007/978-3-658-31764-5

- Publikationsberatung an Bibliotheken. Ein Praxisleit-faden zum Aufbau publikationsuntersützender Services. Karin Lackner, Lisa Schilhan, und Christian Kaier (Hrsg.). Bielefeld: transcript, 2020. 396 Seiten. Print-ISBN 978-3-8376-5072-3, 39 € PDF-ISBN 978-3-8394-5072-7, Open Access EPUB-ISBN 978-3-7328-5072-3, Open Access https://doi.org/10.14361/9783839450727

- Aus der DGI

- Aus der DGI

- Nachrichten

- Nachrichten

- Terminkalender 2021/2022